-

こまやけん玉を楽しむイベント

こまやけん玉遊びを楽しむイベントが伊那市のいなっせで5日、行われました。

5日は市内を中心に親子20人が参加しました。

日本こままわし協会の指導者から手ほどきを受けた、松本市の保育士6人と伊那市の保育士3人が講師をつとめました。

教室は家族と一緒に楽しめる機会にしようと伊那市生涯学習センターが毎年この時期に開いているもので、今年で4年目になります。

こま回しでは保育士が、「ひもをしっかり軸に巻いて優しく投げてください」などとアドバイスしていました。

難しい技の実演も行われました。

去年も参加した子どもが大技を見せる場面もありました。

けん玉では「玉を乗せる時は音が出ないようにひざを曲げて優しく乗せましょう」とアドバイスしていました。

今回の講師を務めたこままわし協会の指導者による公演が20日にいなっせで行われることになっています。

-

富県貝沼にほんだれ様

伊那市富県貝沼の西原常会には、変わったほんだれ様が飾られています。

富県郵便局東側にある道祖神の前には、正月飾りなどが飾り付けられています。

地元の人たちはこれをほんだれ様と呼んでいます。

市内の他の地域のほんだれ様は、木の枝に稲穂や繭に見立てた飾りをつけますが西原常会ではダルマやしめ飾りなどを使います。

ほんだれ様は、20日に行うどんど焼きまで飾られるということです。

-

地元の酒米使った新酒PR

地元上伊那産の酒米を使って酒造りを行う伊那市内の酒蔵2社や酒米の生産者が、7日夜、新酒のPRを行いました。

この日は伊那市狐島のJA上伊那本所で、生産者やJA職員らおよそ70人が新酒を味わいました。

今回完成した新酒は、宮島酒店の「艶三郎」や「第六天」など4種類と、仙醸の「黒松仙醸・純米大吟醸」など4種類です。

2つの酒蔵は、荒井や御園、西箕輪、高遠町山室などで、それぞれ酒米を栽培しています。

参加した生産者らは、新酒を味わいながら、お互いに労をねぎらっていました。

ある参加者は「酒の味はイマイチわからないけれど、どれも特徴があって、どれも美味しい」と話していました。

この日は記者会見も開かれ、関係者らが地元の酒米で造った新酒をPRしていました。

御子柴茂樹組合長は「地産地消、地元の酒米を使った美味しいお酒をみなさんに楽しんでもらいたい」と話していました。

宮島酒店の宮島敏社長は「お酒で米の美味しさを、お米でお酒の美味しさを伝えられるような良い循環をつくっていきたい」と話していました。

仙醸の黒河内貴社長は「伊那産のお米の美味しさを、お酒を通じて多くの人に知ってもらえるよう努力していきたい」と話していました。

日本酒は、それぞれの酒蔵のほか、上伊那地域の酒販店で購入することができます。 -

上伊那の多くの企業で仕事始め

上伊那地域の企業の多くが、7日が仕事始めとなり、新たな1年のスタートを切りました。

このうち、伊那市東春近に本社を置くビル総合管理業の株式会社BISOでも、7日に仕事始め式が行われました。

吉澤文男社長はあいさつで、迅速なクレーム処理の重要性について話しました。

式では他に、「即断・即決・即実行」「日々の段取を決め無駄な行動をなくす」など、各事業部の目標を書いた紙を手渡していました。

BISOは、今年4月で36期目を迎えるということで、「住み良い環境づくり」をテーマに取り組んでいくとしています。 -

長谷地区成人式

年始に行われた伊那市長谷地区・高遠町地区・南箕輪村の正月成人式の話題をお伝えします。

1日は、伊那市長谷地区の成人式が長谷公民館で行われました。

長谷地区では、男性9人、女性7人の合わせて16人が成人を迎え、式には12人が出席しました。

主催した長谷公民館の池上眞澄館長は「ふるさと長谷に誇りを持ち、誠実に生きていってほしい」と式辞を述べました。

新成人を代表して村上啓介さんは「一人一人が自分の行動に責任を持ち、社会の一員として常に向上心を持って前進していきたい」と決意を述べました。

式では、中学校時代に担任を務めた酒井直彦教諭の記念講話が行われ、「同じ長谷の地で育った仲間を大切にし、くじけずに歩んでいってください」と新成人に呼びかけていました。

-

林俊宏副市長に辞令交付

再任された伊那市の林俊宏副市長に、7日に辞令が交付されました。

7日は、辞令交付式が市役所で行われ、白鳥孝市長から林副市長に選任通知書が手渡されました。

林さんは、山寺在住の67歳です。

平成27年1月から1期4年間副市長を務め、今回再任となります。

林さんは、「補佐役として地方の課題の解決のために努めたい」と抱負を述べました。

副市長の任期は、2023年1月6日までとなっています。 -

部分日食 伊那でも観察

太陽の一部が月に隠れて欠けて見える部分日食が6日に、伊那地域でも見られました。

午前8時43分頃から徐々に太陽が欠け始めました。

すばる星の会代表で伊那市西箕輪の野口輝雄さんは、望遠鏡を使って部分日食の様子を観察しました。

部分日食が見られるのは、およそ3年ぶりです。

野口さんによると前回は天気が悪く伊那地域では見ることができなかったということです。

安全に観察するために、望遠鏡には光を弱めるフィルムが取り付けられています。

午前10時を過ぎたころ、太陽の4割ほどが欠けて見えました。 -

伊那市ふれあい親子スキー教室

伊那市教育委員会が主催する小学生とその保護者を対象にした親子スキー教室が、4日、伊那スキーリゾートで開かれました。

教室には、13組30人の親子が参加しました。

スキーをするのが初めての初心者と初級者コースに分かれてスキーを体験しました。

初心者コースでは、片足だけ板をつけて少しずつ滑り、雪の感触を確認していました。

この教室は、伊那市教育委員会が20年以上前から毎年、開いていて、体育協会の伊那スキークラブが指導しています。

伊那スキークラブでは、親子のコミュニケーションを深めるとともに、地元のウインタースポーツに親しんでほしいと話していました。

-

死亡事故ゼロへ ダルマに祈願

交通死亡事故ゼロを祈願して、伊那交通安全協会と伊那警察署は、ダルマの目入れを、4日に行いました。

伊那警察署には、伊那交通安全協会と伊那警察署の署員30人ほどが集まりました。

参加者は、順番にダルマに目を書き入れて、願をかけていました。

去年1年間の暫定値で、県内では、人身事故7,252件(△700)、死者66人(△13)けが人は8,817人(△909人)となっています。

伊那署管内では、人身事故262件(△60)、死者5人(△1)けが人300人(△85人)となっています。

伊那交通安全協会の春日 昇会長は、「去年は若い人が亡くなる事故もあり心を痛めている。そういう事故がないよう努め、今年1年良い年になるよう祈りたい」と話していました。

-

親戚30人で餅つき

年末の12月30日には、伊那市美篶の三澤忠光さん宅で、親戚30人が集まり90kgの餅をつきました。

三澤さん宅では、親戚およそ30人が集まり、臼と杵で餅をつきました。

10年以上前に、孫が保育園で餅つきを体験したことがきっかけで、自宅でもやってみようと毎年この時期に行われています。

今年はおよそ90kgのもち米を交代でつきました。

三澤さんは「来年もみんなで集まって餅つきをするのを楽しみに1年を過ごしたい」と話していました。 -

伊那市仕事始め式

4日は、ほとんどの官公庁で仕事始め式が行われました。伊那市役所でも、職員が気持ちを新たにしました。

仕事始め式で、白鳥孝市長は、「地方創生で成功するためにはエネルギーを自活できる都市になる必要がある。人口・お金・情報が大都市に吸収される流れを伊那から断ち切りたい。貪欲に施策をすすめてもらいたい」と訓示しました。式には職員600人のうち300人ほどが出席しました。

-

二年参り 参拝者で賑わう

年が変わる31日の夜から1日未明にかけて、伊那市内の神社や寺院は二年参りをする人で賑わいました。

このうち、伊那市富県の県道209号沿いにある宮の花八幡社には、貝沼、桜井、北林常会の住民らが二年参りに訪れていました。

「家内安全」や「学業成就」など、それぞれ願いを込めて手を合わせていました。

参拝を済ませた人達は、お神酒や甘酒を味わった他、熊手や破魔矢などを買い求めていました。

宮の花八幡社氏子総代会では、「今年も穏やかな1年になってほしい」と話していました。

なお、この日は例年並みの100人ほどが訪れたということです。 -

年末年始火災相次ぐ

12月30日から1月5日午後3時までに上伊那では6件の火災が相次いで発生しています。

伊那警察署によりますと1日午前1時30分頃、伊那市手良沢岡の登内重雄さん(77)宅で火事がありました。

火はおよそ4時間後に消し止められましたが、木造平屋建ての住宅およそ200平方メートルを全焼しました。

現場からは1人の遺体が見つかっていて、今日現在家を所有する登内さんと連絡が取れていないということです。

伊那署では、遺体の身元や火事の原因について調べを進めています。

また、5日午後2時5分頃、伊那市美原の伊那中央清掃センターで火事がありました。

上伊那広域連合によりますと火災報知器が作動したため職員が火を確認し消防に通報したということです。

伊那中央清掃センターは5日、稼働していなかったということです。

伊那署では、燃焼室ゴミピットから出火したものとして捜査を進めています。

12月31日には、伊那市西町のカラオケ居酒屋志ぶ柿で建物内の一部を焼く火事がありました。

1月2日には、南箕輪村南殿の目黒保子さん宅で木造一部二階建て住宅内の仏壇などを焼く火事がありました。

12月30日には伊那市御園で下草を焼く火事が、1月4日には辰野町で住宅などを全焼する火事がありました。

手良以外の5件の火事でけが人はいませんでした。

上伊那広域消防本部によりますと、12月30日から5日午後3時までに、管内で6件の火災が発生しているということです。

-

御園区「年の初め」

伊那市御園で、1日、子どもたちが提灯を持って区内を練り歩く伝統行事「年の初め」が行われました。

年の初めには御園の児童36人が参加し、松や竹、しめ縄が飾り付けられたリヤカーを引きながら、提灯を持って区内を歩きました。

勉強や習い事の上達など、子どもたちの願いが叶うようにと行われるもので100年以上前に始まったということです。

区内の白山神社につくと、全員でお参りをしました。

暗くなると提灯に火が灯され、およそ2時間かけて区内を一周したということです。

-

高校生が巫女に

伊那市東春近の春近神社では、正月の三が日に高校生が巫女を務めました。

2日に巫女を務めたのは、伊那市在住で赤穂高校3年の飯島千佳さんと北澤朱李さんです。

神社には、家族づれや受験を控えた学生らが参拝に訪れていました。

春近神社の社名が春が近いとして縁起が良いとして2人も3年前、春富中時代に合格祈願に参列しました。

2人は「今年は進学で地元を離れるので身近にある神社で貴重な体験ができました」と話していました。

-

女子ソフトU-14池上さん表敬訪問

女子ソフトボールU-14日本代表に選出された伊那市の東部中学校3年の池上桃花さんが27日白鳥孝市長を表敬訪問しました。

池上さんは小学校2年の時からソフトボールを始め、中学の部活ではキャッチャで1番を打っていました。

打撃が持ち味で、ホームランを狙って打てる選手だという事です。

日本代表選手の選考会は11月に静岡県で開かれ全国から49人が参加しました。

守備や打撃、実践形式のテストが行われ池上さんは17人の代表選手の一人に選ばれました。

長野県ソフトボール協会の会長を務める白鳥市長は「伊那市から初めての日本代表が選ばれ大変うれしい。けがをしないよう頑張って下さい」と声をかけていました。

池上さんは「オリンピック出場を目標に頑張りたいです」と答えていました。

女子ソフトU-14は、来年1月14日から19日まで台湾で国際交流試合を行う予定です。

-

国会議員が那須屋興産視察

長野県下伊那郡泰阜村出身で自民党の参議院議員の宮島喜文さんが26日伊那市西町で廃棄物処理を行う那須屋興産を視察しました。

26日は那須屋興産の池上裕平専務の案内で、持ち込まれた廃棄物の分別の工程などを見学しました。

池上さんは「持ち込まれたゴミのリサイクル率を上げるには、人の手は欠かせない」などと説明していました。

宮島さんは10月から参議院自民党の国会対策副委員長を務め環境分野を担当しています。

環境分野を担当するにあたり廃棄物処理の現場の声をきこうと那須屋興産を視察しました。

宮島議員は「国会では現場を踏まえた議論が必要となる。今回の視察を参考に、環境問題に取り組んでいきたい」と話していました。

-

山のめぐみ感謝祭

伊那市の飲食店・竜門では来年の干支・猪の肉などを味わうイベント「山のめぐみ感謝祭」が27日開かれました。

27日の夜はおよそ50人が訪れ猪の肉を味わっていました。

用意されたのは猪と熊の肉、あわせて30キロです。

猪肉は大根やネギと煮た猪汁やすき焼きにして、熊肉もすき焼きで味わいました。

山のめぐみ感謝祭は、竜門の会長で狩猟免許を持つ小阪洋治さんが自ら仕留めた猪や熊を多くの人に楽しんでもらおうと行われています。

肉の仕入れ値がかかっていないことから、食べ放題・飲み放題となっていて一人3,500円です。

竜門では来年1月にも山の感謝祭を開く予定です。

-

たかずやの里におせち料理贈る

たこ焼きのフランチャイズチェーン、焼きたてや屋は伊那市で

カフェタイズを展開している

株式会社コエルの仲介で、児童養護施設たかずやの里におせち料理を贈りました。

28日は焼きたて屋の管理統括部商品課課長の小林夏美さんととコエル社長の城取ゆりかさんが伊那市東春近のたかずやの里を

訪れおせち料理35食分を贈りました。

事業展開している地域に食を通して恩返しをしようと焼きたて屋が企画したもので、焼きたて屋とたかずやの里の両者と交流があるコエルが仲介役を果たしました。

おせち料理は新たに開発されたものでだてまきやエビのほか、たこめしなど17種類が入って冷凍保存ができます。

たかずやの里では「お正月をひかえ大変ありがたく思います。子どもたちも楽しみにしています。」と感謝していました

-

長谷中のラー油がふるさと納税の返礼品に採用

伊那市の長谷中学校の生徒が地域を元気にしようと作ったラー油が、伊那市のふるさと納税の返礼品に新たに採用されました。

ふるさと納税のサイトでは、伊那市の様々な特産品に混ざって、長谷中学校のラー油が掲載されています。5千円寄付すると、返礼品として受け取ることができます。

ふるさと納税の返礼品に採用されたラー油の3本セットは、赤く色づいた唐辛子から作ったラー油。青唐辛子で作ったガーリックオイル。ラー油の3倍の唐辛子を使った辛みが強いエスニック風香味油の3種類です。

26日、伊那ケーブルテレビで行われた新春特番の収録で、長谷中学校の髙木幸伸校長が採用されたことを明らかにしました。

長谷中学校では、過疎化が進む地域を元気にしようと、2016年から唐辛子を栽培して加工を行い、イベントで販売するなどの活動を続けてきました。

最近は地域住民の協力も得て、ラー油として製品化しています。

生徒会長の大野 晃嗣さんは、「返礼品に採用されうれしい。長谷地域のこと、ラー油のことを全国の人に知ってもらいたい」と喜んでいました。

伊那市では、「中学生の地域活性化に貢献したいとの思いからふるさと納税の返礼品として採用した」と話していました。

なお長谷中学校の生徒たちが出演する番組「月刊ワイドニュース新春特別編」は、来年1月1日午前11時50分~ご覧のチャンネルで放送します。

-

弥生ダンス部 全国へ

伊那弥生ケ丘高校ダンス部の2年生15人は

来年1月に開かれる「全校高校ダンスドリル冬季大会」に甲信越地区代表として出場します。

弥生ダンス部が全国大会に出場するのは14年前に同好会として発足して以来、今回が初めてです。

ダンス部には1年生と2年生合わせて30人が所属し、週6日、放課後を中心に練習をしています。

練習場所は生徒玄関前です。

揃って踊れる為、ここで練習をしています。

指導するのは駒ヶ根市でダンススクールを開いている遠田巧さんです。

全国では、切れや息の合った動きはもちろん、表現力などさらなるレベルアップが必要だと話します。

遠田さんがいない日は、部長で2年生の上田陽菜さんと、2年生の佐藤凜さんが、練習をリードします。手の高さやフォーメンションの位置など、アドバイスを送ります。

上田部長は「大会では弥生らしい元気なダンスを見せたいです」と話していました。

全国大会まで1か月を切りました。

弥生ダンス部が出場する全国高校ダンスドリル冬季大会は来年1月18日と19日に東京都調布市の武蔵野の森総合プラザで開かれます。

-

サン工業 紺綬褒章を受章

伊那市西箕輪のサン工業株式会社は、子供たちの健全育成の為に寄附をした功績が称えられ、国から紺綬褒章が贈られました。

26日は伝達式が伊那市役所で行われ白鳥孝市長からサン工業の川上健夫社長に褒状が手渡されました。

サン工業は平成27年から29年までに合わせて1000万円を伊那市に寄附しました。

市ではサン工業からの寄附金で小中学校のパソコンや保育園の遊具を購入しました。

子ども達の健全育成の為に、多額の寄附をした功績が称えられ、国からサン工業に紺綬褒章が贈られました。

川上社長は、「地域や行政のおかげで、今の会社がある。何か恩返しをとの思いから寄附をしています」と話していました。

白鳥市長は「子供たちの教育の為に活用させて頂いている。本当にありがたりです」と答えていました。

サン工業が紺綬褒章を受章するのは今回が初めてです。

-

新山小でボランティア作業

伊那市新山の地区住民らが一体となって学校づくりを進めるコミュニティスクール運営委員会は、清掃ボランティア作業を新山小学校で25日、行いました。

25日は、運営委員会のメンバー2人が小学校を訪れ理科室の窓ふきをしました。

運営委員会では、夏はグラウンドの草とりや周辺の草刈り、この時期は校内の清掃を行っています。

メンバーたちは、児童の手が届かない場所を中心に作業をしていました。

運営委員会では「ほこりを全部落として児童たちに新しい年を迎えてもらいたい」と話していました。

新山小学校では「地域で学校を守っていただき、ありがたいです。」と感謝していました。 -

2学期終わり、冬休み!

伊那市の伊那小学校で25日、伊那地域のトップを切って終業式が行われました。

終業式では、児童が2学期に頑張ったことや、3学期頑張りたいことを発表しました。

2年川組の武村玲央奈さんは「総合学習で池づくりをして泥だらけになったけど友達と一緒につくれて楽しかった」、5年剛組の唐木奈緒さんは「お弁当作りのための米をみんなで育てて、150kg採れてうれしかった」、5年剛組の岩原優来さんは「来年は全校を引っ張っていく学年になるので、どの委員会に入っても引っ張っていけるよう準備をしていきたい」と話していました。

林武司校長は「1年の終わりにみなさんが頑張った1年間の物語を振り返ってみてください」と話していました。

今年最後の掃除の時間では、児童らがいつもの掃除に加え、棚の裏や窓の掃除もしていました。

2年山組の帰りの会では、2学期に頑張った九九ドリルの表彰状が担任から送られました。

伊那小学校の3学期は、来年1月8日から始まります。 -

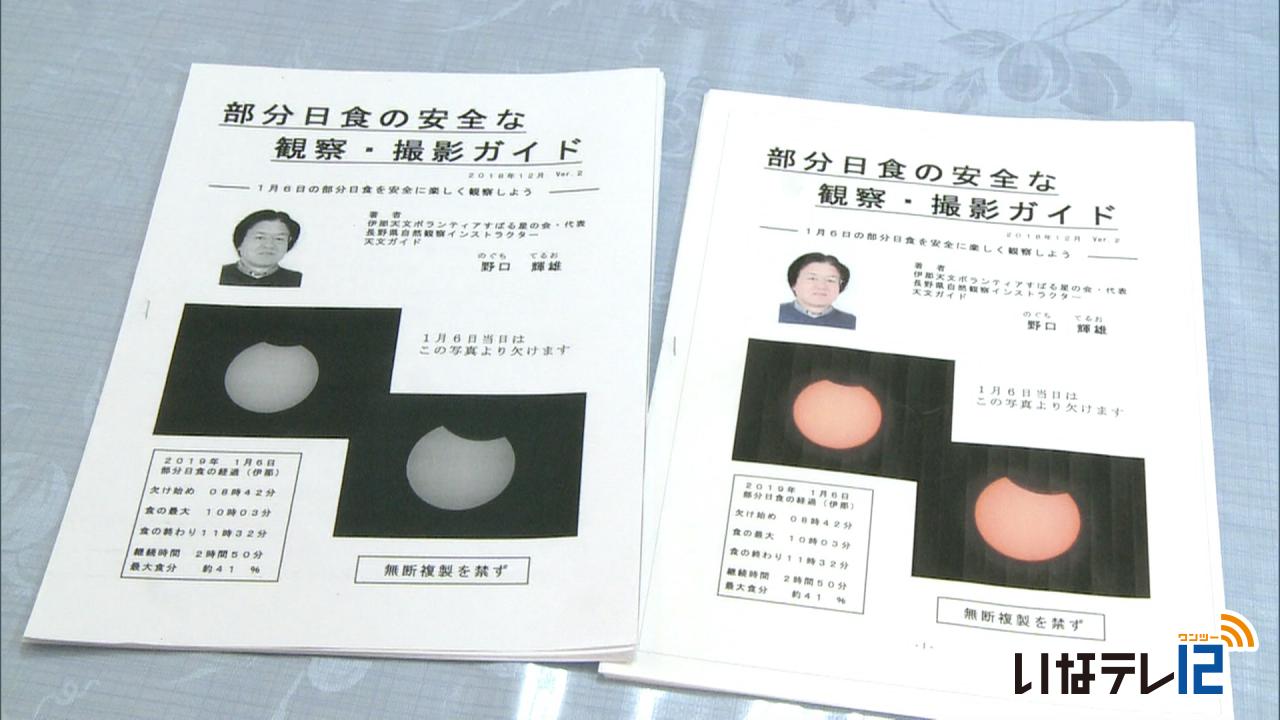

部分日食を安全に観察 冊子作成

太陽が月の影で欠けて見える部分日食が来年1月6日に見られます。

伊那天文ボランティアすばる星の会代表の野口輝雄さんは、安全に観察や撮影をしてもらおうと冊子を作成しました。

冊子はA4サイズの白黒とカラーの2種類で太陽の観察方法やカメラを使っての撮影方法などが12ページにわたり紹介されています。

冊子は、2016年に部分日食が見られる際に作成したもので新たに観察データを追加しました。

小学校の理科の教諭だった野口さんは、20年近く太陽の黒点の観察をしています。

野口さんは、太陽の観察は間違った方法で行うと視力の低下や失明の恐れがあると話します。

冊子はカラー版が300円、白黒版が200円です。

3年ぶりとなる太陽の天体ショーは、来年1月6日の午前8時 42分頃から始まります。

-

給食甲子園での入賞を報告

伊那市の長谷学校給食共同調理場の原真理子栄養教諭と調理士の柿木美幸さんは、12月8日9日に東京都で開かれた全国学校給食甲子園で優秀賞を受賞したことを昨日長谷中学校で報告しました。

21日は長谷中学校で、生徒や地域住民に給食甲子園での入賞を報告しました。

給食甲子園は、学校給食の充実を図ろうというもので、全国1701校が出場しました。

長谷小と長谷中の給食を作っている長谷学校給食共同調理場は、甲信越・北陸ブロックの代表として出場し、長谷中の生徒が作ったラー油を使った春巻きなどを調理しました。

審査の結果、地場産食材をうまく活用したとして「優秀賞」を受賞しました。

また、栄養教諭による食育授業コンテストでは原真理子栄養教諭が1位に当たる食育特別賞を受賞しました。

優秀賞を受賞した献立は、来年1月25日の給食で提供され、地域の人たちも試食に招かれるということです。

-

口笛演奏家コンサート

プロの口笛演奏家とギター奏者のコンサートが23日、伊那市のいなっせで開かれました。

コンサートでは、福岡県出身の口笛演奏家、分山貴美子さんと東京都出身のギター奏者、松宮幹彦さんが演奏を披露しました。

分山さんは世界的にも数少ない口笛演奏家として活動していて、3オクターブの音域を自在に操ることができるということです。

この日は、松宮さんのギターに合わせて、分山さんも楽器や小道具を使いながら演奏を披露しました。 -

クリスマスケーキ作り大忙し

クリスマスシーズン本番を迎え、伊那市内の菓子店では、ケーキ作りに追われています。

伊那市荒井の菓子庵石川では、この3連休で予約分を含むおよそ900個のクリスマスケーキを作ることになっていて、連休中日の23日も大忙しとなりました。

1番人気の5号サイズのホールケーキは、スポンジの間に生クリームといちごを挟み、生クリームを全体に塗って、サンタクロースのお菓子やチョコレートプレートが乗せられています。

石川では今年新作を増やすなどして11月初旬からクリスマスケーキの予約を受け付け、人気のものは今月に入ってすぐに予定の数に達したということです。

この連休は、製造スタッフを通常の2倍以上の12人に増やして対応しています。

菓子庵石川では、すでに予約受付は終了していますが、24日と25日も店頭にケーキを用意しているということです。

価格は、5号が税別2,700円、6号が税別3,500円で、今年新作のケーキなども数量限定で並ぶ予定です。

-

中ア山麓スキー学校が講習会

全日本スキー連盟公認の中ア山麓スキー学校は、本格的なシーズン到来を目前に控え、23日認定指導員の講習検定会を伊那スキーリゾートで開きました。

認定指導員の講習検定会には、スキーやスノーボードで1級・2級の資格を持つ上下伊那の50人ほどが参加し、研修を受けました。

最後にはテストもあり、この研修を受けると、スキー教室などでインストラクターとして教えることができる認定指導員の資格を取得することができます。

参加者は、万一のトラブルの際の対処法や実技指導の手順、注意事項を学びました。

別の会場では、指導員、準指導員の資格を持つ人たちがインバウンド対応についてディスカッションをしました。

今後、中国のスキー人口増が予想される中で、言葉も含めた受け入れ方が課題となっています。

中ア山麓スキー学校は、全日本スキー連盟公認で、伊那スキーリゾートと駒ケ根高原スキー場でスキーやスノーボードを指導しています。 -

ポーラ☆スター 発表会

伊那・塩尻ジュニア新体操ポーラスターの発表会が23日、伊那市民体育館で開かれ、子どもたちが日ごろの練習の成果を披露しました。

発表会では、伊那と塩尻の保育園児から高校生まで110人が、学年やレベル別に演技を披露しました。

ポーラスターは、県内の新体操の底辺拡大を目指し、当時伊那弥生ヶ丘高校の教諭だった橋爪みすずさんが平成2年にスタートさせました。

新体操発表会は、毎年この時期に開かれていて、伊那が27回、塩尻が25回になります。

「ポーラースター」とは、北極星の意味で、橋爪さんが「北極星はどこにいても見つけることができる。人が目標とするような選手になってほしい」という願いを込めて命名しました。

発表会の冒頭には、来春小学校を卒業する6年生が1人ずつ発表を行いました。

発表を終えると12人に母親から花束が贈られました。

代表の橋爪みすずさんは、「それぞれの個性が輝くようにこれからも子どもたちを磨き続けていきたい」としています。

この発表会の模様は、来年1月4日の午前9時20分からご覧のチャンネルで放送します。

268/(火)