-

伊那合同庁舎 ベビールーム設置

伊那合同庁舎に、乳児の授乳やおむつ交換ができるベビールームが設置されました。

ベビールームが設置されたのは、伊那合同庁舎1階です。

長野県産の木材を使い、これまで倉庫だったスペースを改修して作りました。

ベビールームには、おむつ交換ができるベッドや座って授乳ができるイスが用意されています。

また、1階多目的トイレには、これまであった、おむつ交換用のベビーシートに加え、幼児用のイスが設置されました。

これらは、乳幼児のいる家族が安心して出かけられるようにと、県が行っている赤ちゃんほっとルーム整備事業の一環で整備されたもので、事業費は120万円となっています。 -

アルプスバラ会 バラで被災地支援

上伊那のバラ愛好家でつくるアルプスバラ会は、東日本大震災の被災地を花で支援しようと、バラの栽培を始めています。

上伊那を中心におよそ120人の会員がいるアルプスバラ会では地元の福祉施設や観光農園にバラの苗を贈る活動を行っています。

会では、花の持つ力が被災地の励ましになればと先月から3年計画で、苗の栽培を始めました。

栽培しているのは「アンネのバラ」と呼ばれる品種です。

苗が育つ3年後に100本程を会員が被災地に赴き植える計画です。

アルプスバラ会で支援の中心となっているチャリティバラ委員会の原八重子委員長は「少しでも被災地支援の役だてば。そしてバラを通して被災地との絆を深めることができれば」と話していました。

会長の春日千定さんは、「被災地は津波により土地が荒れているからこそ、3年かけ荒れた土地でも花を咲かせるような強い苗を作りたい」としています。

会では広さ10アールの畑で、苗70本を育てていて、今後は販売用も含め、合わせて400本程を栽培していくとしています。 -

社交ダンス教室「マイステップ」の10周年記念パーティー

社交ダンス教室「マイステップ」の10周年記念パーティーが、8日、伊那文化会館で開かれました。

マイステップは、伊那市と飯島町に4つの教室があり、60代から70代の30人ほどが週に1度練習を行っています。

2002年に教室が始まり今年で10年となることから、この日は、記念のダンスパーティーが開かれました。

パーティーでは、生徒以外のダンス愛好家が自由に参加できるダンスタイムがあり、訪れた人は初めて会う人とペアを組んで踊っていました。

教室を開いている飯島町の宮下泰子さんは、「社交ダンスを踊るには相手が必要。健康と若さの維持のため楽しく練習している」と話していました。 -

御子柴艶三郎の水神宮で祭典

伊那市荒井と西町の田んぼを潤している、御子柴 艶三郎が掘り当てた地下水・横井清水の水神宮で、10日、水に感謝する祭典が行われました。

10日は、艶三郎を祭った水神宮で祭典が行われました。

祭典は、毎年4月10日に行われていて、水を活用して農業を営む横井清水水利組合や御子柴艶三郎の子孫のほか、艶三郎の井について学習している伊那小学校5年礼組の児童、艶三郎の井の水が園内を流れる竜西保育園の園児などが参加しました。園児が祭典に参加するのは初めてです。

艶三郎の井は、小沢川の水利権をめぐって争いが絶えなかったことから、御子柴艶三郎が私財を投じて明治28年に掘り当てた地下水です。

5ヶ所の井戸と、それをつなぐトンネル、それぞれの地域に水を分ける分水枡があります。

水を与えてくれた神との約束として艶三郎は自害し、水神として横井清水の水神宮に祭られています。

祭典では、昔の人たちの苦労があって、現在の豊かさがあることなどが、子どもたちに話されました。

艶三郎の井は、荒井・西町の40ヘクタールの田んぼを潤し、現在は、60戸の農家が利用しています。 -

ご当地キャラ 広報啓発活動大使に任命

伊那警察署は10日、管内のご当地キャラクターを、安心安全なまちづくりを進める「広報啓発活動大使」に任命しました。

10日は、伊那警察署で任命式が行われ田中泰史伊那警察署長から任命書が送られました。

任命されたのは伊那市の「イーナちゃん」

辰野町の「ぴっかりちゃん」

箕輪町の「もみじちゃん」

南箕輪村の「まっくん」です。

これは地域住民に安心安全な街づくりに向け、地域の安全活動の普及を図ろうと任命したものです。

伊那署によると、キャラクターへの委嘱は県内の警察署で初めてということです。

4市町村のキャラクターは意気込みを横断幕で表明しました。

任命式の後、4市町村のキャラクターはそれぞれ地元の大型店などで啓発活動を行いました。

任期は来年の3月31日までとなっていて、振り込め詐欺や地域安全運動などで啓発活動を行うことになっています。 -

伊那消防署通常点検

伊那消防署で今年度初めての通常点検が10日行われ、伊那消防組合長の白鳥孝伊那市長が訓示しました。

10日は、朝8時10分に伊那消防署と高遠消防署の職員合わせて45人が点検を受けました。

通常点検は毎月1回行われていて、服装の乱れは無いか、消防手帳を所持しているかをチェックしています。

10日は年度初めとして組合長らによる点検が行われました。

白鳥組合長は「いつ起きるか分からない災害に備えて日頃からの訓練をお願いしたい」と訓示しました。

今年度伊那消防署は、60人体制、高遠消防署は、19人体制でスタートしています -

飯田線を巡るアプリ完成

大正12年の古地図を活用した当時の伊那電気鉄道、現在のJR飯田線の、携帯情報端末のアプリケーションが完成しました。

これは、伊那市駅開業100年に合わせ伊那図書館などが中心となり去年12月から制作をしてきました。

去年4月に開発されたアプリケーション高遠ぶらりの中に新たに追加されたものです。

大正12年の古地図が使われていて、辰野から飯田までの55駅が紹介されています。

駅名をタッチすると駅のイラストや開業した年、標高などが紹介されています。

また、地域住民から集めた当時の写真なども見ることができます。

この他にも、昭和18年の市街地の地図や、井上井月の映画「ほかいびと」のロケ地や句碑などを巡るアプリケーションも追加されました。

このアプリケーションは、Iphon,IPadのみ対応しています。

5月には、これらの地図をつかった街歩きを計画しています -

伊那節・勘太郎月夜唄をクローズアップ

伊那まつり実行委員会が9日、伊那市役所で開かれ今年40回の節目を迎える伊那まつりの記念事業の柱として、伊那節・勘太郎月夜唄をクローズアップするとの方針が確認されました。

第1回実行委員会には、地域住民などの委員およそ50人が出席し40回記念事業の方針などについて確認しました。

記念事業の柱として伊那節・勘太郎月夜唄のおどりコンテストを実施するとしています。

コンテストは全ての連を対象にステージではなく、実際の市民おどりの中で行います。

また仮装した勘太郎レディが祭りの1週間前からPR活動を実施します。

これまでの伊那まつりでは、伊那節・勘太郎月夜唄を踊らない連があることなどが問題となっていました。

実行委員会では伝統のある伊那節・勘太郎月夜唄を40回の節目を機会に見直そうと記念事業の柱としてクローズアップするためのイベントを企画していくとしています。

ほかに記念事業として市民おどりのオープニングで小中高生などの若い世代によるドラゴン踊りのデモンストレーションを行い、オープニングを充実させるほか、高遠、長谷など地域の伝統芸能を発表するイベントの実施も検討します。

第40回伊那まつりのテーマは「明日へ」日程は8月4日、5日の2日間となっています。 -

伊那市ますみケ丘で山林火災

9日の正午ごろ、伊那市ますみケ丘で山林火災があり、下草などを焼きましたが、人畜に被害はありませんでした。

伊那警察署の発表によりますと、火事があったのは、伊那市ますみケ丘の満澤恵治さん所有の山林です。

枯葉や落ち葉など約380平方メートルを焼き15分後に鎮火しました。

伊那署では、枯れ枝を燃やしていた火が強風にあおられ山林内の枯葉に燃え移ったものとみて捜査を進めています。

この火事による人や家畜への被害はありませんでした。 -

伊那小売酒販組合 未成年の飲酒防止などを呼びかけ

酒屋などでつくる伊那小売酒販組合は9日、市内5か所で未成年の飲酒防止などを呼びかけました。

県内の小売酒販組合が未成年の飲酒防止や飲酒運転の撲滅を呼び掛けるもので、毎年この時期に行っています。

このうち伊那市駅前では、伊那小売酒販組合や伊那警察署の署員らおよそ20人が、通学途中の高校生などに啓発ティッシュを手渡しました。

酒屋などでは、未成年の飲酒防止の活動として、店頭での年齢確認の他、確認できない自動販売機の撤廃などに取り組んでいます。

伊那小売酒販組合の池上明理事長は「未成年の飲酒は身体の成長に悪影響を及ぼす。お酒は20歳になってから飲んで欲しい」と話していました。 -

春香役の永吉さんが思い語る

6月に公演が予定されている、伊那市初の市民オペラ「春香」に向け主演のオペラ歌手、永吉伴子さんが「オペラにかける熱い思いを舞台で出したい」と意気込みを語りました。

永吉さんは神奈川県在住のオペラ歌手です。

夫が南箕輪村の出身ということが縁で主役の春香を演じることになりました。

8日は、オペラに出演する春香合唱団のメンバーにあいさつをした後、非公開で練習をしました。

本番まで2か月を切った今の心境などについて話を聞きました。

永吉さん「公演まで2か月を切り今はワクワクドキドキと不安が一緒になっています。出演者、伊那フィルハーモニーの方、指揮者そしてスタッフとの一体感、

チームワークを大切にしたい。舞台に立つ者として

皆さんの熱い思いを声に舞台姿に出せたらいいと思います。」

オペラ春香は伊那市の名誉市民故・ス木東六さんが作曲したものです。

韓国南原を舞台にした純愛物語で韓国版のロミオとジュリエットともいわれています。

6月3日日曜日に伊那文化会館で上演されることになっていて、永吉さんらはチームワークで成功させたいと話していました。 -

ママチャリで耐久レース

買い物用自転車ママチャリでサーキットを走る、ママチャリエコ耐久が8日、伊那市の伊那サーキットで行われました。

レースは二酸化炭素を出さない自転車レースを家族や仲間とともに楽しんでもらおうと行われたもので、57チーム230人が参加しました。

レースは制限時間3時間以内に1周およそ1キロのコースを何周走れるかを競うものです。

1人で3時間を走り切る、アイアンマンの部、小学生を含む家族で走る家族の部、ほかには会社の仲間で走るカンンパニーの部など5部門が設けられました。

このレースでは放置自転車を譲り受け、参加者に貸し出す取り組みも行われています。

参加者は仲間と交代しながら3時間の耐久レースに挑んでいました。

また映画の主人公など受け狙いの

コスチュームで出場するグループもいました。

参加者は思い思いのペースでペダルをこぎながら、仲間とともにレースを楽しんでいました。 -

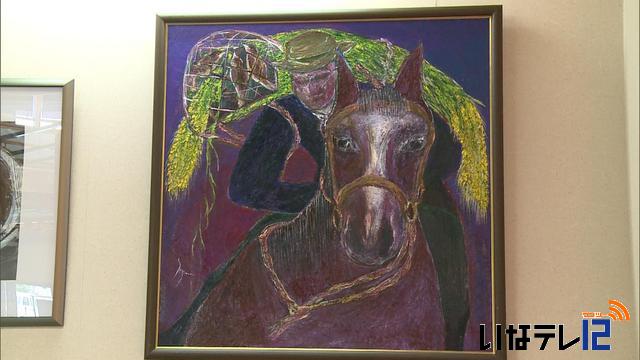

洋画家須澤重雄さんの絵画展

日本美術家連盟会員で伊那市中央の洋画家須澤重雄さんの絵画展が、伊那市のみはらしの湯で開かれています。

会場には、近作を中心に26点が並べられています。

人物や風景などの油彩画の他、墨と絵具を使った墨彩画、俳句と絵を合わせた俳画が展示されています。

一般の人に気軽に見てもらおうと、今回初めてみはらしの湯で開きました。

須澤さんは、20歳の時から絵を描き始め、今年で55年目です。

作品のうち「馬と少年」は、馬と生活を共にしていた16歳の頃の自身の思い出を表現しているということです。

須澤さんの絵画展は、30日月曜日まで伊那市のみはらしの湯で開かれています。 -

県軽自動車協会伊那支部 被災地に義援金

長野県軽自動車協会伊那支部は、東日本大震災と県北部地震の被災地に義援金を送りました。

5日は、軽自動車協会伊那支部の中村 昇副支部長ら2人が伊那市役所を訪れました。

伊那支部で集めた10万円が東日本大震災の被災地に、また、去年6月に開かれたスーパーエンデューロin天竜でチャリティーオークションや寄付を募り集めた5万円が、県北部地震の被災地に送られました。

中村さんは、「こんなに集まると思わなかった。被災地のために役立てて欲しい」と話していました。

なお、4日現在、東日本大震災と県北部地震の被災地に送るために伊那市に寄せられた義援金は、3697件 8297万919円となっています。 -

歯科衛生士目指し14人が入学

伊那市荒井の長野県公衆衛生専門学校で6日入学式があり、歯科衛生士を目指す14人が入学しました。

今年度入学したのは、上伊那から7人、諏訪から2人、中信から2人、北信から2人、山形県から1人のあわせて14人です。

2、3年生の拍手の中、14人が会場に入場。

1人1人名前を読み上げられ味沢孝校長が入学を許可しました。

新入生を代表して伊那市の伊藤ゆか友香さんが誓いのことばを述べました。

味沢校長は、「今日の感動、初心を忘れることなく勉学に励んでほしい。日々の暮らしの中で人とのかかわりを大切にして、社会人としての準備もしてほしい」と式辞をのべました。

長野県公衆衛生専門学校は、平成22年から3年制となっていて、学生たちは、国家試験合格を目指します。

これまでの合格率は、100%で、昭和20年の開設以来3,700人余りを輩出しています。 -

開花「待ち遠しい」 天下第一の高遠城址の桜

「天下第一の桜」として毎年多くの観光客が訪れ、今年も桜の開花が待たれる伊那市高遠町の高遠城址公園。

日本気象協会では、11日頃の開花を予想していますが、桜を管理する桜守は12日か13日頃の開花を予想しています。

市内全域の桜の管理をしている稲辺謙次郎さん。

今年は冷え込みがまだ続いていることから、開花予想よりも遅い開花になるのではと話します。

稲辺さんは「現状では蕾が開き始めた程度。気温が上がり続ければ11日の開花もあるかもしれないが、今の気温では11日の開花は厳しいかもしれない」と話していまいした。

高遠城址公園の開花宣言は、これまで桜雲橋にかかるタカトオコヒガンザクラの開花を基準に行なっていましたが、今年からは公園内のどれか1本が開花した段階で開花を宣言することになりました。

また、今年の桜について稲辺さんは「今年は雪や雨が多かった。雪で根を保護し、十分な雨で水分を蓄え、現在日もよくあたっているので、桜の枝が上を向いて元気。濃いピンクの花を咲かせる条件がそろっているので、今年は良いお花見ができそう」と話していました。 -

ボランティアグループVYS会が桜植樹

青少年健全育成に関するボランティア活動を行っている伊那地区VYS会は、7日伊那市の伊那公園で桜の苗木を植樹しました。

これはVYS会創立50周年を記念して行われたもので、会員などおよそ10人が参加しました。

VYS会では地域の人たちに親しまれる記念事業を実施しようと、桜、3本を伊那公園に植えました。VYSは、ボランタリー、ユース、ソーシャルワーカーの頭文字で友愛、奉仕、理想の3つを掲げる、ボランティアグループです。

主な活動としては、スポーツ大会やクリスマス会などを実施していて、明るく住みよい社会づくりを目指しています。

伊那地区VYS会は最盛期の昭和40年代には会員が200人ほどいたということですが、ここ数年は減少傾向にあります。

会では「少人数になっているが、地域の人たちに喜ばれる活動をしていきたい。」と話しています -

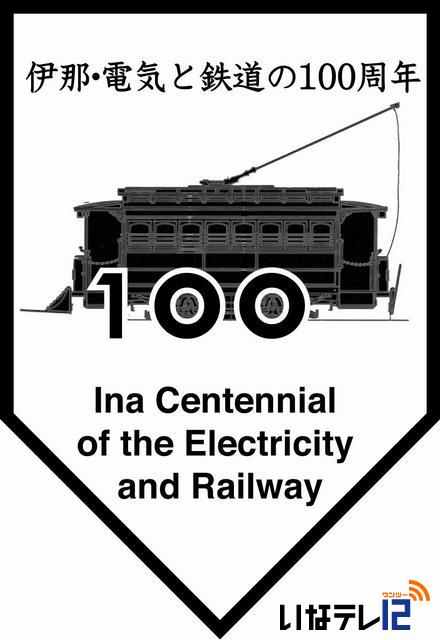

100周年を記念したロゴマーク完成

今年は伊那市駅開業と伊那市に電灯が灯って100年の節目の年です。

100年を記念した様々なイベントで活用するロゴマークが完成しました。

ロゴマークは、4種類。JR飯田線の前身である伊那電気鉄道時代の電車をモチーフに、車輪部分を100年の数字に見立てています。

100年の節目を地域振興に生かそうと組織された「伊那市の暮らし100年地域活性化推進委員会」のメンバーで伊那市創造館の捧剛太館長が中心となってデザインを決めました。

推進委員会では5月12日に伊那市駅開業100周年記念セレモニーを開く他、中心市街地の商店と連携したイベントを企画していくということです。 -

春の全国交通安全運動始まる ドライバーに安全運転呼び掛け

春の全国交通安全運動初日の6日、伊那役所前では伊那市交通安全協会連合会や、伊那警察署の署員らおよそ80人が、ドライバーに安全運転を呼びかけました。

6日は、伊那市役所前に交通指導所が設けられ、参加者がのぼり旗で安全運転を呼び掛けた他、飲酒運転の根絶や夜間の交通事故の防止などを呼び掛ける啓発チラシを配りました。

伊那警察署管内では、去年1年間に13件の交通死亡事故が発生し、平成13年に並ぶ過去最多タイの件数となっています。

今年に入ってもすでに3件起きていて、これは去年と同じペースです。

伊那警察署の田中泰史署長は「この状況になんとしても歯止めをかけたい。安全で安心な地域となるように取り組んでいく」と話していました。

春の全国交通安全運動は、15日日曜日までとなっています。 -

伊那市交通指導員の委嘱式

伊那市交通指導員の委嘱式が5日、市役所で行われました。

5日は、指導員として市内各地区から選出された21人に、白鳥孝市長から委嘱書が手渡されました。

交通指導員は、小中学校の通学時間中に街頭指導を行っている他、交通安全教室などを開いています。

交通指導員を代表して森下寿美さんは「伊那市から痛ましい交通事故をなくすため、市民の意識の高揚と交通安全の推進を図ります」と誓いの言葉を述べました。

任期は、4月1日からの2年間となっています。 -

東春近小学校の児童に黄色い帽子贈る

6日から春の全国交通安全運動が始まりました。

伊那市の東春近小学校では、新1年生が安全に登下校できるよう黄色い帽子が贈られました。

6日は、東春近交通安全協会のメンバー4人が、東春近小学校を訪れ、1年生56人に帽子をプレゼントしました。

登下校時に交通事故が起きないようにと、東春近安協が毎年一年生に贈っています。

帽子は、歩いていることが分かりやすい黄色で、男の子と女の子用に2種類が配られました。

東春近小学校の清水稔校長は「頂いた帽子を必ずかぶって、交通事故に合わないように注意しましょう」と呼びかけていました。 -

旧井澤家住宅で拓本展

庚申塔などの石造物の文字などを和紙にうつす拓本展が、6日から伊那市西町の旧井澤家住宅で始まりました。

会場には、伊那部宿を中心に、南箕輪村の神子柴から伊那市西町小黒までの旧伊那街道沿いにある石造物の拓本58枚が飾られています。

伊那部宿を考える会の史料研究部の6人が、貴重な史料を後世に残そうと2年間かけて採取しました。

拓本を採る作業は、手間がかかり大変な作業だということです。

桜の時期にあわせて、春日公園を訪れる花見客に見てもらおうと初めて一般公開されました。

内容は、道祖神や庚申塔、馬頭観音などが24枚、句碑や歌碑が13枚などとなっています。

この石造物拓本展は、5月6日まで、伊那市の旧井澤家住宅で開かれています。

入場料は200円、火曜が休館です。 -

伊那図書館 音楽を通して親子でふれあう講座開講

伊那市の伊那図書館は、保育園に通う前の子どもと母親が音楽を通してふれあう遊びの講座を4日、初めて開きました。

講座には、21組の親子が参加し、音楽を通してふれあいました。

講師は、市内で音楽教室を開いている谷口裕美さんと小口佳枝子さんがつとめ、絵を使いながら、小さな子どもも楽しめる歌を紹介していました。

この講座は、月1回のペースで来年3月まで開かれます。

伊那図書館では、音楽を通して親子のスキンシップが図れるような講座にしていきたいとしています。 -

伊那文化会館 新館長に聞く

今年度から伊那文化会館の新しい館長に就任した山北一司さんに、抱負などを聞きました。

山北館長は、岐阜県出身の52歳。

伊那に単身赴任しています。

財団法人長野県文化振興事業団が県から指定管理指定されている県伊那文化会館の館長を公募し、9人の中から選ばれました。

山北さんは、高校卒業後時事通信社に入社。

働きながら大学を卒業し、浜松支局長、鹿児島支局長を歴任し、平成21年3月に早期退職。

京都橘大学大学院で文化政策学を修了し、芸術文化普及研究家として講演や執筆活動をしてきました。

時事通信社の浜松時代に音楽と出会いました。

以来、芸術や文化、芸能にかかわり始めます。

時事通信社を早期退職した理由は、「今文化活動に本腰を入れて取り組まないと日本は終わってしまう」という危機感でした。

山北館長は、「地域の伝説を題材にした子どもが参加するミュージカルをやってみたい。」と抱負を話しています。

全国を飛び回っての半世紀。

転勤7回、引越しは、15回になるそうです。

趣味の読書は、ここ3年間で1,500冊を超えているということです。 -

宮澤梅径傘寿記念刻字展

全国でも5本の指に入るという刻字作家宮沢梅径さん(伊那市山寺)の80歳の傘寿を記念した刻字展が、5日から伊那市坂下のはら美術で始まりました。

漢字と絵画、彫刻の渾然一体となった風合いが宮澤さんの持ち味で、全国的にみても第一人者の1人です。

毎日書道展審査会員、書道芸術院理事で審査会員です。

宮澤さんは、書の道に入って60年。

昨年末に80歳の誕生日を迎えました。

作品展は、80歳の節目を記念するものです。

会場には、60点ほどの刻字作品が飾られていて、訪れた人たちは、ノミの使い方や色彩に感心した様子で作品に見入っていました。

宮澤梅径傘寿記念刻字展は、10日まで伊那市坂下のはら美術で開かれています。 -

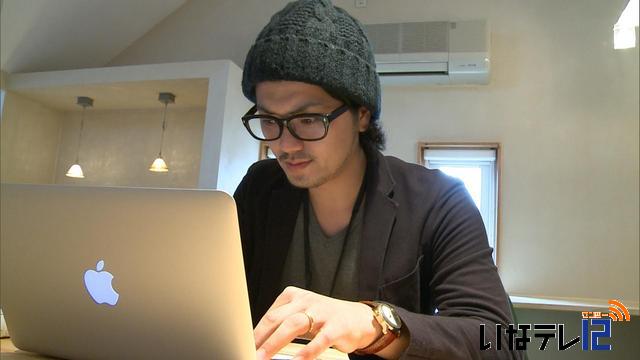

異業種交流と情報交換の場にコワーキングスペース開設へ

異業種の人が情報交換しながら仕事をする、コワーキングスペースが伊那市東春近にオープンします。

コワーキングスペースは、図書館の様なオープンスペースでそれぞれが独自の仕事をしながら情報交換の行える場所です。

この場所を開設したのは、市内でスマートフォン向けのアプリを開発に携わる、佐藤駿さん(27)です。

佐藤さんは、2月まで東京で建築の仕事の傍らアプリの開発をしていました。

渋谷のコワーキングスペースを利用していた佐藤さんは、そこで、クリエイターや広告代理店、や学生など様々な人と出会い、新しい発想が生まれたと話します。

故郷の伊那に戻り、都会とは違う、農家とIT関係の人達が農産物の直売などを通して共同で事業を行える、伊那ならでの繋がりの場所にしたいと考えています。

オープンは4月14日で、営業時間は平日の午前10時から午後6時まです。

無線ランでのインターネット接続ができ、利用料は、月額、1万5千円、一日、千円となっています。

フリースペースの他、オプションで打ち合わせ用の個室の利用もできるということです。 -

(株)ニシザワ広告付きシールで値引き

(株)ニシザワは、広告付き値引きシールを活用したサービスを県下で初めて導入しました。

99円のバナナが広告付き値引きシールの20円引きで79円に。

(株)ニシザワが経営するベルシャイン伊那店では、5日から、広告付き値引きシール・うれしーるが貼られた商品の販売が始まりました。

広告付き値引きシールは、シールで広告を出した企業が、値引き金額を負担するというものです。

ニシザワにとっては自社の負担がなく値引きができ、広告主は地域に貢献するとともに、商品購入層を絞った広告ができます。

このアイディアを考えたのは東京に本社を置く広告代理店で、県下では初めて、ニシザワがこのシールを導入しました。

出されている広告は、地元企業のもので、シールが付いた商品を買った人には、商品購入時だけでなく来店時のサービスなどもあります。

(株)ニシザワでは、地元企業の協賛を得て、ベルシャイン伊那店では6月まで毎週木曜日、ベルシャイン箕輪店では26日まで毎日、シールのサービスを企画しています。 -

伊那中央病院で看護師就職説明会

来春、看護師として就職を希望する人を対象にした就職説明会が29日、伊那市の伊那中央病院で開かれました。

説明会には、看護学校の学生など16人が集まりました。

7月の採用試験に向けて、今回は春休み中の学生に病院の設備や働き方について知ってもらおうと開かれました。

伊那中央病院では現在、正規358人、臨時75人の合わせて433人の看護士が働いています。

毎年20人前後を採用していますが、救命救急センターや脳卒中センターの拡充により、平成25年度は例年以上の雇用を予定しています。

説明会では、先輩看護師2人が働いてみて感じたことなどを話しました。

このうち1年目の横谷優希さんは「新人をゆっくり育てようという雰囲気がありのびのびと働けている。毎日が新しい事の連続で充実した日々を過ごしている」と話しました。

伊那中央病院では、7月の採用試験までに説明会をあと4回開く予定です。 -

伊那市創造館「マンガの間取りと建築模型展」 義援金届ける

今年2月から伊那市創造館で開かれていた「マンガの間取りと建築模型展」で、来場者からよせられた東日本大震災の義援金が、4日、伊那市に届けられました。

この日は、伊那市創造館の捧剛太館長が、伊那市に、義援金11万608円を届けました。

伊那市創造館で今年2月3日から4月1日まで開かれていた「マンガの間取りと建築模型展」では、作者の二人が東北出身だったことから、会場に募金箱を設置し、来館料の代わりに義援金の協力を呼びかけました。

期間中、約2,200人が来場し、11万608円が集まりました。

捧館長は、「大勢の方の協力に感謝したい」と話していました。

伊那市によりますと、これまで市に寄せられた東日本大震災と長野県北部地震の義援金の総額は、8,280万円となっています。 -

伊那公民館の絵画サークル「芽の会」第20回洋画展

伊那公民館の絵画サークル「芽の会」の第20回洋画展が、4日から伊那図書館で開かれています。

会場には、芽の会のメンバーが去年の秋から制作した油絵やアクリル画が展示されています。

毎年1回、市内で展示会を開いていて、今回で20回目になります。

芽の会は、毎週第1、第3土曜日に伊那公民館で活動しています。

それぞれの力を伸ばしながら楽しく活動しているという事で、一人ひとりの個性を感じてもらいたいという事です。

芽の会による洋画展は、伊那図書館で10日(火)まで開かれています。

288/(木)