-

映画「ほかいびと」北村監督講演

漂泊の俳人、井上井月を描いた映画「ほかいびと」の北村皆雄監督の講演会が23日、伊那市の創造館で開かれました。

会場にはおよそ80人が訪れ、講演を聞きました。

北村監督は、「井月を放浪の系譜の中で捉えたかった。井月が伊那に来た江戸時代と、放浪が許されなくなった明治時代を対比して描きたかった」と説明しました。

井月については、「物を捨てるという生き方を選んだ僧侶、一遍さんの姿に重なる。世捨て人的なものが井月にあったのではないか」と話しました。

井月の死については、「明治時代になると江戸時代の絆などのいい部分が無くなった。井月の死を、時代の死と捉えたかった」と話しました。

北村監督は、「日本を考えるとき、井月の生き方をもう一度感じて、日本や伊那を考えてくれたらうれしい」と話していました。

映画「ほかいびと」は、来年1月11日から20日まで、伊那市の旭座で再上映されることになっています。 -

クリスマスイブでケーキ店大忙し

クリスマスイブの24日、伊那市内のケーキ屋はクリスマスケーキづくりで大忙しとなりました。

伊那市通り町の菓子庵石川でも、ケーキ作りがピークを迎えています。

今年は、天皇誕生日からクリスマスまで3連休となったこともあり、石川では22日からすでにピークを迎えていて、通常の3倍の人数で対応しています。

石川では、22日から24日までの3日間で、およそ1000個のクリスマスケーキを作ったということです。

石川信頼常務は「クリスマスイブにケーキを食べる家庭が多い。店員、パート総出で対応しています」と話していました。

ベルシャイン伊那店内に設けられた石川の販売スペースでは、買い物客が列を作り、購入する順番を待っていました。

24日までの3日間は予約客が多く、クリスマス本番の明日は店頭での注文が多くなりそうだということで、石川では在庫を増やして対応したいとしています。 -

冬至 給食で冬至献立

22日は、一年の中で夜が一番長くなる日、冬至です。

伊那市の伊那北小学校では、給食にカボチャを使った料理が出されました。

冬至にカボチャを食べると風邪をひかないと言われていることから、同日の給食のメインは、カボチャなどの野菜が入った味噌味のきしめん汁でした。

1年生の教室では、児童が給食を盛り分けていました。 -

福祉関連企業グルップボエンデ 伊那市横山の鳥居沢興業団地に工場の建設を予定

東京都に本社を置く福祉関連企業グルップボエンデは、新たに伊那市横山の鳥居沢興業団地に工場の建設を予定しています。

グルップボエンデは、高齢者のためのグループホームなど、老人福祉事業を取り扱う企業です。

伊那市が売却する用地の面積はおよそ960坪で、売却額はおよそ2,300万円です。

工場では、地元の農産物を利用した高齢者のための食品の研究と開発を行います。

平成27年に研究開発棟の建設を予定していて、商品化の目処がついた時点で製造工場を建設する計画です。

白鳥孝伊那市長は「今までにない産業で可能性のある分野だと思う」と話していました。 -

ふるさとCM大賞 伊那市が市長会会長賞

県内の市町村が地域の魅力をPRする「ふるさとCM大賞」で、伊那市のCMが4位にあたる市長会会長賞を受賞しました。

伊那市のCM「このまちが好き」は、今年初めて伊那北高校写真部と協力して制作されました。

写真部の部員が伊那市の風景を撮影し構成を考えました。

長野朝日放送が主催する「ふるさとCM大賞」には78作品の応募がありました。今月4日に長野市で最終審査が行われ、伊那市は、4位にあたる市長会会長賞を受賞しました。

伊那市では、今月22日(木)から28日(水)まで伊那市役所1階市民ホールで、CMで使われている写真を展示しています。 -

伊那市田原の農地を農水省が視察

農林水産省関東農政局は耕作放棄地解消の先進事例として、伊那市東春近田原の取り組みを22日視察しました。

22日は、関東農政局職員など30人ほどが田原を訪れました。

関東農政局は、管内10都県から先進地2箇所を選び、視察を行っています。

耕作放棄地16ヘクタールを地元農家が復元しようとしている取り組みが、全国的にも珍しいとして、その2箇所のうちのひとつに田原が選ばれました。

田原集落農業振興センターの伊東由和委員長が、職員に説明をしました。

職員からは、「どれくらいの時間で復元を考えているのか」「地権者の権利はどのように処理しているのか」などの質問が出されていました。

田原は、かつて養蚕が盛んで天竜川河岸段丘上段一体には桑が植えられていましたが、養蚕業の衰退に伴い、農地も荒れていました。

今年8月から、重機を活用して、耕地の整備が始まっていて、現在は、4分の1程度が完了しています。

視察を終えた後は伊那市役所で意見交換が行われました。 -

上伊那地区高校美術展

上伊那地区9つの高校の美術クラブが参加する「第50回上伊那高等学校美術展」が、22日から、伊那文化会館で始まりました。

会場には、上伊那9つの高校の美術クラブの作品150点ほどが展示されています。

作品展は、高校同士の交流や研鑽の場にしようと毎年1回開かれています。

今年も、1年生から3年生まで120人から、油絵や水彩画、陶芸作品などが出品されました。

出品した高校生は、「発表する場があまりないので、よい機会になっている。他校の作品を見るのも有意義」と話していました。

上伊那高校美術連盟では「過去49回の歴史があり、高校生のエネルギーに満ちた展示発表になっている」としています。

この上伊那高等学校美術展は、25日(日)まで伊那文化会館で開かれています。 -

フラワーアレンジメントの展示会

バラやあじさいなどをあしらったフラワーアレンジメントの展示会が伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれています。

展示会はフラワーアレンジメントの講師を務める、保科容子さんと飯塚智子さんが開いているもので、会場にはおよそ160点が並んでいます。

作品は、四季の花をドライフラワーにしたものに松ぼっくりやリボンなどがバランスよく飾りつけられています。

この時期の作品としてクリスマス用にアレンジされたものや、お正月にちなんだ作品も並べられています。

また色落ちがせず、花びらの柔らかさがそのまま残るように加工されたプリザーブドフラワーも展示されています。

2人は、フラワーアレンジメントについて「草花や木の実など身近にあるものが、少し手を加えるだけで見栄えがよくなり、新しく生まれ変わります。色合いや形を見て素材を組み合わせていく作業が楽しいです。」と話していました。

フラワーアレンジメントの展示は、24日まで開かれています。 -

水資源保全へ来年3月共同声明発表

世界的な水危機を背景に、上伊那の水資源を保全しようと組織された連絡会議の第2回会合が22日開かれ、水資源保全のための共同声明を来年3月に発表することを決めました。

会合では、共同声明の案が示されました。

案には、すべての水資源の重要性について啓発活動を推進すること、上伊那地域の市町村間で外国資本等による森林買収の情報を共有し必要な対策を検討することなどが盛り込まれています。

水資源の保全を目的とした県条例の制定については今後検討することになりました。

声明の内容については次回、修正、確認をすることにしています。

このほか、箕輪ダム集水域地権者協議会の構成メンバーになっている諏訪市に、オブザーバーとして会議に参加してもらうよう要請することも決めました。 -

竜西保育園 しめ飾り作り

伊那市の竜西保育園の園児は21日、正月に飾るしめ飾りを作りました。

年長園児33人が、地域のお年寄りから作り方を教わりしめ飾りを作りました。

園児らは束ねたワラの端を足の指に挟み、みつ編みにしていきました。

この日作ったしめ飾りは正月に家の玄関に飾り、1月に保育園のどんど焼きで燃やすとい事です。 -

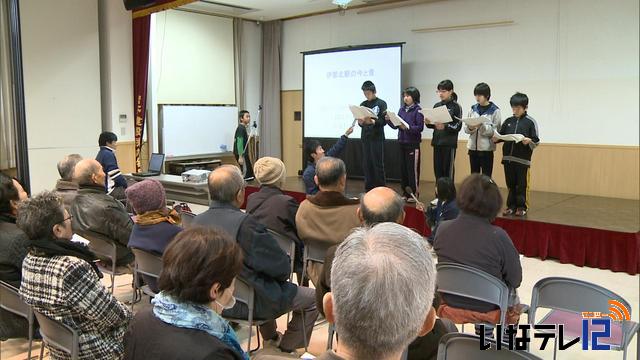

伊那小学校6年孝組 伊那北駅学習の成果を発表

来年開業100周年を迎える伊那北駅周辺の歴史や飯田線について学習してきた伊那小学校6年孝組の児童は21日、伊那市のきたっせで地域住民を招いて発表会を開きました。

孝組は、来年開業100周年を迎える伊那北駅や飯田線について、聞き取り調査を行い学習してきました。

この日は、そのまとめとして地域住民を招いて発表会を開きました。

昭和30年にロータリーが完成するまで駅前は商店や民家が建ち並んでいたこと、貨物列車の発着が盛んに行われ、多い時には駅員が30人いた事などを、当時の写真や資料を使って発表していました。

なお、伊那ケーブルテレビでは、2012年1月1日午後7時から伊那北駅開業100周年記念として特別番組を放送します。

この日の孝組の発表の模様は、番組の中で紹介する予定です。 -

伊那谷三市合同職員研修会

伊那谷にある、伊那市、駒ヶ根市、飯田市の3市の職員の合同研修会が21日、伊那市内で開かれ、企業経営者から、まちづくりについて話を聞きました。

伊那谷三市合同職員研修会として初めて開かれたもので、防災、公共交通、産業、観光などあらゆる分野で広域的な連携を図ろうと開かれました。

この日は、3つの市から70人の職員が参加し、伊那食品工業(株)の塚越寛会長の講演をききました。

塚越会長は、「会社をつくる事や組織をつくる事など、すべての人の営みは幸せになるためのもの。行政のひとつひとつの取組も、市民の幸せにつながるかどうかを考えながら進めてほしい」と話していました。

この研修会は、今後、年に1回のペースで開いていくという事です。 -

減災社会実現へ 市が災害協定締結

伊那市は災害による被害を減らす、減災社会の実現に向け、21日4つの団体と災害協定を結びました。

21日は伊那市役所で市と4団体による、災害協定の調印式が行われました。

減災は災害が発生する前から様々な対応をすることで特に山林災害の被害を少なくしようというものです。

東日本大震災の状況をふまえ市だけでは対応できない部分を各団体と協力することで補おうという試みです。

上伊那素材生産事業協同組合は、林業関係者の組織で、土石流の発生など山での災害を防ぐため、保水力の高い山づくりに努めます。

上伊那森林組合も市の面積のおよそ8割にあたる森林の整備を実施します。

21日は他に災害発生時に協力を仰ぐ企業、団体とも協定を結びました。

株式会社ジェネッツは、市の水道業務委託者で災害発生時は、「水が出ない」という電話が殺到することから、その対応や、給水活動などを行います。

長野県建設機器リース協会は、災害発生時に、発電機や仮設トイレ、投光機など34品目を市に貸し出します。

市では災害が発生する前から対策をとることで、万一に備えたいとしています。

市では行政にないものを各団体から補ってもらうことで、災害発生時の行政能力の低下を防ぎたいとしています。 -

「中部の未来創造大賞」で奨励賞

伊那市新山でハッチョウトンボなどの保護育成活動を行っている新山山野草等保護育成会は、優れた地域活動を表彰する「中部の未来創造大賞」で奨励賞を受賞しました。

14日は、会員で事務局の筒井弘さんと武村輝雄さんが伊那市役所を訪れ酒井茂副市長に授賞の報告をしました。

会は、伊那市新山で国内で最も小さいハッチョウトンボの保護活動などを行っています。

会員らは、ハッチョウトンボが生息している一帯に木橋をつくることで一般の人たちがトンボの観察をしやすくしたり、草刈りをするなど整備に努めてきました。

中部の未来創造大賞は国土交通省中部地方整備局が実施する地域づくり活動応援事業で、会の活動が特色があり活発なことが評価されました。 -

伊那小児童会まつり

伊那市の伊那小学校で20日、児童会祭りが行われ、児童達はゲームなどをして楽しみました。

児童会祭りは、6年生が中心となり下級生達に楽しんでもらおうと各委員会がクイズやゲームなどを企画しました。

このうち体育館ではバスケットボールを使ったボーリングが行われていました。

この他にも教室ではパズルや空き缶積み等もあり、児童達はグループに分かれてゲームを楽しんでいました。 -

伊那西部保育園休園について 児童の保護者を対象にした説明会

伊那市は、来年度から休園することが決まっている伊那西部保育園の児童の保護者を対象にした説明会を16日、現地で開きました。

伊那西部保育園の来年度の入園希望者数は、進級園児を含め12人で、認可保育園の最低基準となる30人を下回るとして休園が決まっています。

16日は、市の職員2人が伊那西部保育園を訪れ、休園後の対応などについて話をしました。

説明会では、「転園先の保育園に伊那西部保育園の職員を配置してくれるのか」「転園先でクラスを一緒にしてほしい」などと質問や意見が出されました。

市では、休園後の園舎や園庭の利用法について、「保護者や園児が交流できるような利用法を考えていきたい」と話していました。 -

小松養蜂園の小松さんとゆめわーく利用者 蜜ろうの置物を市役所に届ける

伊那市御園で養蜂園を経営する小松実治さんと、伊那市障害者社会就労センターゆめわーくの利用者は、蜜ろうで作った置物を19日、伊那市役所に届けました。

19日は、小松さんと施設利用者3人が市役所を訪れ、蜜ろうで作った「竜」の置物を届けました。

12月6日にゆめわーくの利用者が小松養蜂園を訪れ作業を手伝い、およそ100個の置物を作りました。

用意した色は全部で6種類で、ろうを溶かす際クレヨンを一緒に溶かして着色しました。

白鳥孝市長は「これをいただくと年が変わるということを実感する。ありがたいです」と感謝していました。

置物は、庁舎内の全ての課に2個ずつ配られた他、伊那合同庁舎や、伊那市駅前交番にも届けるということです。 -

伊那ローメンファン倶楽部 発足

ローメンを広く周知、発展させていこうと、伊那ローメンファン倶楽部が19日、発足しました。

倶楽部では今後、会員同士の交流や、ローメンについて学ぶ研修を行います。

19日は、伊那市美篶の萬楽で伊那ローメンファン倶楽部の設立総会が行われました。

伊那ローメンズクラブやボランティアスタッフなどでつくる伊那ローメンファン倶楽部発起人会では、今年9月から会員の募集を行ってきました。

19日現在、およそ130人の会員が集まっていて、今回ファン倶楽部が発足しました。

会長には、伊那商工会議所の元職員で長年ローメンの普及に努めた伊東久さんが選任されました。

ファン倶楽部の入会資格は、ローメンが好きなこと、活動は定期的な交流やイベントへの参加、ローメンの歴史や調理方法を学ぶことなどです。

年会費は千円で、伊那商工会議所や、ローメンズクラブの加盟店で入会できます。

登録するとメンバーズカードが渡され、加盟店でローメンが100円引きとなる特典が受けられます。

倶楽部では、引き続き会員の募集を行っていく他、新しいローメンのキャラクターやグッズを考案していくということです。 -

い~な音楽祭2011

23団体、680人が集うい縲怩ネ音楽祭が、18日伊那市の県伊那文化会館で開かれ、澄んだ歌声がホールに響きました。

2001年から始まったい縲怩ネ音楽祭は、今年で11年目になります。

今年は、小学校の合唱団から高校の合唱クラブ、公民館活動で楽しんでいるグループなど23団体、680人が出演し、日頃からの練習の成果を披露しました。

このうち、伊那女声コーラスは、アベマリアなど2曲を披露。

女性ならではの澄んだ歌声がホールに響いていました。

女声コーラスのメンバーのひとりは、「今年は震災があり、歌うことの喜びを感じた。心を込めて歌い、被災地支援につなげたい」と話していました。 -

伊那中央病院 約4億6千万円の黒字の見込み

伊那中央病院の今年度の決算見込み額はおよそ4億6千万円の黒字であることが20日に開かれた伊那中央行政組合全員協議会で報告されました。

伊那中央病院の今年度の入院や外来などによる病院事業収益は、当初予算に対し6千万円多い100億5000万円を見込んでいます。

それに対し、給与や材料費などの病院事業費用は、当初予算に対し4億円少ない95億8千万を見込んでいます。

事業収益から事業費を差し引いた純利益は、4億6千万円の黒字となります。

伊那中央病院では患者数が増えたことや職員が経費削減に努めたことが黒字の要因とみています。 -

三浦輝峰さん作品展

伊那市出身の肖像画家、三浦輝峰さんの作品展が19日から、伊那市のいなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。

会場には、三浦さんが描いた肖像画や、伊那谷の風景6点が並んでいます。

作品は、25日開かれるハープ奏者吉野直子さんのクリスマスコンサートに合わせて展示されたもので、三浦さんが12年前に描いた吉野さんの肖像画などが並べられています。

三浦輝峰展は、25日日曜日まで開かれています。 -

西箕輪南部保 冬のあったかまつり

伊那市の西箕輪南部保育園で、火の作る不思議な世界を味わう「冬のあったかまつり」が15日、開かれました。

暗くした室内で、ろうそくに火が灯され、まつりが始まりました。

あったかまつりは、火の暖かさをみんなで感じようと行われていて、今年で3年目です。

ろうそく立ては園児が土粘土や木の実などを使って手作りしたものです。

園児や保護者は、ろうそくの明かりを見つめていました。

庭では、たき火も行われ、散歩の途中で集めたという薪を燃やしました。

園児は、少しずつ火に近づき、たき火を囲んでいました。 -

写真から市街地活性化について考える

これからの中心市街地について考えるワークショップが、18日、タウンステーション伊那まちで開かれ、後継者問題など街の活性化について意見を交わしました。

写真を通して、伊那市の中心市街地のこれからについて考えるワークショップ「伊那まちの100年とこれからを語る会」は、伊那市出身で、千葉大学4年の宮澤俊太郎さんが企画しました。

宮澤さんは「伊那図書館による地域の写真資料のデジタルアーカイブ化」をテーマに卒業研究を進めていて、ワークショップには、地元商店主や一般など13人が参加しました。

参加者らは、明治から昭和にかけ撮影された写真を見ながら、「昭和24年の火事の後の再開発により、町並みは大きく変わった」、「美和ダムや高遠ダムが作られた、昭和30年代は賑わいのピークだった」等、当時の出来事と通り町の移り変わりを振り返っていました。

今後の街の活性化について、参加者は、後継者問題や、土地利用、オリジナル商品作りなど、意見を出し合っていました。

タウンステーション伊那まちでは、ワークショップの関連イベントで撮影した写真や、明治から昭和にかけ撮影されたの写真を展示した「伊那まちの100年とこれから」が12月27日まで開かれています。 -

伊那市の伊那北高校英語ディベート部 世界大会へ出場

伊那市の伊那北高校英語ディベート部は、石川県で開かれた全日本高校生英語ディベート大会で3位入賞を果たしました。

世界大会への出場権を、上位2校が辞退した為、伊那北高校の出場が決まりました。

19日は、全国大会に出場した部員6人が、松山敏彦校長に大会の結果と世界大会出場を報告しました。

大会は、17日と18日の2日間、石川県で開かれ、全国から64校が参加しました。

「日本の死刑制度を廃止すべきか」をテーマに、各高校4人一組で40分間英語で討論しました。

伊那北高校は、優勝したチームに準決勝で負けてしまいますが、3位入賞を果たしました。

世界大会への出場権を上位2チームが辞退した為、伊那北高校の出場が決まりました。

大会では、出場者の中から5人選出されるベストディベーター賞に、細田のどかさんが選ばれました。

世界大会は、来年1月17日に南アフリカ共和国で開かれます。 -

伊那スキーリゾート オープン

伊那市西春近の伊那スキーリゾートが当初の予定より一週間遅れて18日オープンしました。

冷え込みが足りず、スノーマシンによる雪づくりが遅れたため、全長700メートルの初心者コース、ドリームコースのみのオープンとなりました。

ゲレンデでは、地元を中心にスキーヤーやスノボーダーが雪の感触を楽しんでいました。

伊那スキーリゾートでは、年内には、全長500メートルの中級車コースも滑走可能な状態にしたいと今後の冷え込みに期待しています。

伊那スキーリゾートは、2008年から2年間に渡り営業を休止していましたが、クロスプロジェクトが経営を引き継ぎ再開し、今年で3年目になります。

昨シーズンは、3万6,000人が利用しました。

今シーズンは、イベントを増やし、食事を充実させるほか、19歳限定でナイターを無料にするなどの取り組みを計画していて、スキー客の呼び込みに力を入れます。

伊那スキーリゾートによりますと、オープン初日18日の利用者数は、去年並みだったということです。 -

第3回子守唄フォーラム

子守唄の重要性を再認識して歌い継いでいこうと第3回となる子守唄フォーラムが18日伊那市のいなっせで開かれました。

フォーラムでは、NPO法人日本子守唄協会代表の西舘好子さんや子育て中の若いお母さんたちが、子守唄の意義や最近の子育て事情について話しました。

活水女子大学教授で前の伊那保健所長、小林美智子さんは、「子育てしているお母さんを孤立させないよう、声をかけあえる地域に育てていってほしい」と話しました。

コンサートでは、参加者全員で子守唄をうたい会場は、そのやさしさや懐かしいメロディーに包まれていました。 -

市民サロン 唐木さちさん講演会

伊那市の市民サロンが15日、市役所で開かれ、伊那市在住の花人、唐木さちさんが講演しました。

会場にはおよそ180人が集まり、花人で伊那市女性人材バンクに登録している唐木さんの講演を聞きました。

市民サロンは、伊那市ふるさと大使や各界の著名人と市民が気軽に懇談できる場として開かれているものです。

唐木さんは、「野の花に生かされて」と題して話しました。

「私が生ける花は、茶の湯の花が基本になっている」と話す唐木さん。

「これまで自分で何かしたいとは思わずにきた。器やお花をいただくと、がむしゃらに努力できる自分がいただけだった」と振り返りました。

自宅の庭で花を育て、その花を生ける暮らしを紹介し、「今日一番美しいという花だけを庭から取って生ける。いつ手折るか、瞬時の見極めの力を花からもらう。花のおかげで今があり、花に生かされて今がある」と話していました。 -

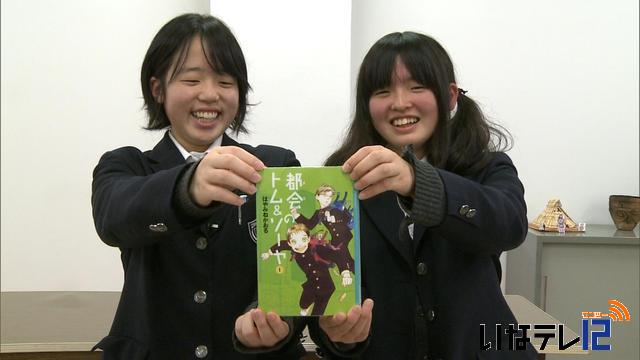

高校生が選ぶ読書大賞 「都会のトム&ソーヤ1」に決定

上伊那の高校生が選ぶ読書大賞。「夢」をテーマにした今年は、はやみね かおるさんの「都会のトム&ソーヤ1」が選ばれました。

高校生の投票により今年の読書大賞に選ばれたのは「都会のトム&ソーヤ1」です。

読書大賞は、上伊那の公立高校の図書委員と学校司書らでつくる上伊那図書館協会高等学校図書館部会が開いているもので、今年で3回目です。

17日は、伊那市の創造館で読書大賞の会合が開かれ、上伊那の公立高校から27人が参加しました。

今年の読書大賞のテーマは「夢」です。

11作品の中から1次投票で選ばれた最終候補3作品について、生徒がグループに分かれて感想などを話し合いました。

5段階評価で最終投票が行われ、合計得点の平均点で大賞が決まりました。

上伊那図書館協会高等学校図書館部会では、大賞作品の著者に手紙を書き、大賞に選ばれたことを報告するということです。 -

マリ共和国へ援助米を発送

JA上伊那などは14日、飢餓で苦しむアフリカのマリ共和国へ援助米、690キロを発送しました。

14日は、JA上伊那の職員など、およそ10人が伊那市美篶にあるJAの倉庫前で援助米をトラックに積み込みました。

JA上伊那では平成11年から飢餓で苦しむマリ共和国に援助米を送る国際協力田運動に参加しています。

送られる米は下川手青壮年部や農業団体労働組合のほかJA上伊那あぐりスクールが休耕田を利用して栽培してきたものです。

今年は、県下15のJAがこの運動に参加し合わせておよそ6・5トンの援助米が集まる見込みです。

援助米が送られるマリ共和国には、サハラ砂漠があり、国土のおよそ7割を占めています。

農業が産業の中心ですが干ばつにより収穫量が少なく、慢性的な食料不足が続いているということです。

援助米は衣類や缶詰などほかの支援物資と一緒におよそ40日かけて船で運ばれるということです。 -

サンタベリーガーデン イルミネーション

伊那市西箕輪のカフェ「サンタベリーガーデン」で、毎年恒例のイルミネーションが灯され、訪れる人たちを楽しませています。

屋根の上にはサンタクロース。煙突から、家の中に入ろうとしているかのようです。

サンタベリーガーデンでは、18年前から、毎年この時期、イルミネーションを飾っています。

サンタクロースや馬車などは、全て手づくりです。

毎年、電飾の数を増やし、今年は1万個ほどが飾られています。

毎年、12月1日から灯りを灯しますが、今年は震災の影響を考慮して4日に開始を遅らせ、時間も午後11時までを9時半までに短縮しました。

サンタベリーガーデンの小林ひろ子さんは、「今年は止めようかと本当に思っていたが、楽しみにしている人もいるので点灯することにしました。来年は明るく良い年を迎えたい」と話していました。

このサンタベリーガーデンのイルミネーションは、31日まで行われます。

308/(土)