-

竹内徹油絵展

信州高遠美術館の館長で一水会会員・日展会友の画家竹内徹さんの油絵展が20日、同市西春近かんてんぱぱホールで始まった。25日まで。

若いころに師匠とともに全国を写生しながら旅して回ったという竹内さん。信州に帰ってきてあらためて信州の美しさに心打たれたとのこと。それから信州の四季を20年間以上描き続けている。今回展示してある作品も、全て信州の風景を描いている。一水会展や日展入選作など近作60点(3縲・00号)。

「特にアルプスの残雪がすばらしい」と竹内さん。

五竜岳や西駒ケ岳の残雪を描いた作品や、高遠の桜を描いたものなど、訪れた人たちの目を楽しませていた。

午前9時縲恁゚後6時(最終日は午後5時まで)。入場無料。 -

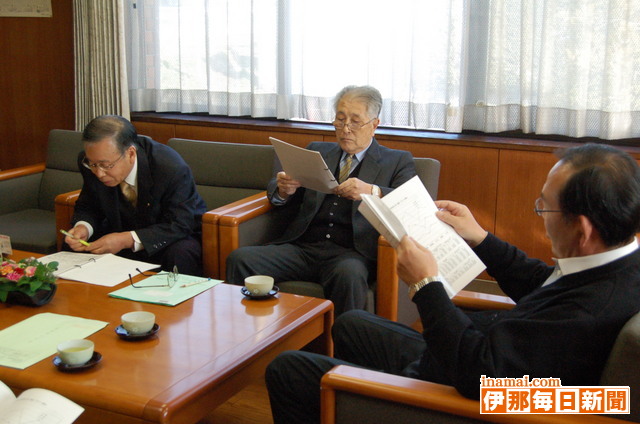

伊那市民149人が市土地開発公社の入札に関して監査請求

伊那市土地開発公社の測量、設計、許認可業務に関する発注、請負契約の不当性と、同公社のこうした不当な契約を認め続けている伊那市の違法性を問い20日、「公正な入札を実現する伊那市民の会」(若林敏明代表)の149人が、同市監査委員に対し住民監査請求を提出した=写真。

今回提出したのは市土地開発公社に対する請求と、伊那市に対する請求の2件。

市土地開発公社では現在、測量、設計、許認可業務に関する発注、請負契約において、「見積り入札」と称する地方自治法で認められた以外の方法を用いている。同会の調査によると、この方法では、入札者の立会いのもと行われる一般競争入札、指名競争入札と異なり、特定の業者から集めた見積書を職員だけで開札するなどといったことが行われている。市土地開発公社が提供した資料によると、見積り入札のもと、03年を除く01年から06年までの間、契約金額500万円以上となる入札4件を特定の業者1社が落札。また05年度に発注した6件、総額約3千万円の業務をすべて1社が受注。予定価格が1千万円以上となった2件も、同業者が予定価格の97・9パーセントで落札している。

同団体では、市土地開発公社という組織は市が全額出資する地方自治体順ずる組織でありながら、不透明な入札制度のもと、実際には特定の業者との随意契約を続けている同公社の違法性を指摘。また、こうした不当な契約を続ける同公社に全額出資する市の責任についても追求。必要な措置を求めている。

若林代表は「市民には『見積り入札』が一体何なのか分からない。実態を明らかにしてもらい、行政にはこれをきっかけに積極的な入札改革をしてもらいたい」と語った。

地方自治法では、市が資本金などの4分の1以上出資している組織に対する監査を認めているが、住民監査請求の提出は異例。

同市監査委員は今後、受け付けの翌日から60日以内に受理するかを含めて審査し、監査結果を通知する。 -

伊那市で人間・野生動物共生プロジェクト推進講演会

北海道犬を活用した野生動物の追い払い事業を開始する伊那市は19日夜、「人間・野生動物共生プロジェクト推進講演会」を市役所で開いた。一般など約110人が参加。元北海道大学助教授で市が同事業を委託する鈴木延夫氏が、北海道犬の特性やしつけ方、野生動物と共生実現に向けた取り組みについて講演した=写真。

同事業は農作物に対する有害鳥獣被害が増加する中、市が打開策として9月から開始しているもの。北海道犬が野生動物を追獣することで、農作物への被害を最小限に抑えようと考えている。現在は鈴木氏が市で購入した北海道犬数頭の訓練をしているが、今後、事業展開の中で一般市民の協力が必要となるため、同事業への理解を深めてもらおうと今回の講演会を企画した。

鈴木氏は、テリトリー意識の強い北海道犬は、その範囲に入ってくる侵入者を追い払おうとする性質があることを説明。一方、土佐犬などのように相手をかみ殺そうとする特性はないとした。また、主人に対する忠誠心が強く、主人以外には従わない性質もあるが、「それは訓練により解消できる」とした。

また、今回「追い払い」を選択したことに関しては、野生との共生が結果として人間のメリットになることを示し「野生に一歩譲り、野生が出すぎているところには一歩下がってもらう中で、共存の方程式を作っていってはどうか」と語った。

会場からは、猟友会との摩擦を危惧する質問などがあったが、鈴木氏は「そのことについてはプロジェクトが始まる段階で市に懇談するようお願いしている。早い時期にお互いの主張をかみ合わせられるよう、市の方で調整していただけると思っている」とした。 -

戸草ダム建設予定地視察 高遠町、長谷の対策協

伊那市三峰川総合開発事業対策協議会の高遠町、長谷の両地域対策協議会は21日、三峰川上流に設ける戸草ダム建設予定地などを現地視察した。協議会委員ら約50人が集まり、事業に取り組む国土交通省三峰川総合開発工事事務所(長谷)の説明で計画の概要などを確認した。

伊那市三峰川総合開発事業対策協議会の地域対策協議会として11月上旬に発足した高遠町地域対策協議会の企画。本格着手が遅れている戸草ダムに対し、委員の関心を高めるため長谷地域協議会と合同で現地視察した。

三峰川総合開発工事事務所は、工事が遅れている現状などを報告。03年度の事業評価監視委員会で戸草ダム建設は今後、「天竜川流域委員会」の審議結果を踏まえて対応することになっている竏窒ネどと説明した。

戸草ダム建設予定地を視察する委員ら -

伊那市富県で山林火災

17日午後4時21分ごろ、伊那市富県貝沼の高烏谷(たかずや)山の山腹2個所で煙が上がっていると住民から119番通報があった。伊那消防署は同地籍の林道沿いと尾根が燃えているのを確認し、18日午前8時10分までにすべてを消火。計約1700平方メートルを焼いた。いずれも現場近くに人家はなく、けが人はいない。伊那署などが出火原因を捜査中。 伊那消防署の調べだと、林道沿いの出火はプラスチック廃材や落ち葉など25平方メートルを焼き、17日午後5時51分に消し止めたが、尾根の消火活動は夜間となるため一時中断。翌朝、県防災ヘリコプターも出動、活動を再開した。松林の落ち葉など1650平方メートルを焼いた。

-

山荘ミルクで「和み」

伊那市横山の「山荘ミルク」で17日、音楽や絵画、陶芸や紙芝居など様々な分野で活動する人たちが集い、発表するイベント「和み」が開かれた。老若男女およそ60人が参加して、週末の一夜を楽しんだ。

「文化祭のように、みんなで楽しめれば」とイベント「和み」の運営スタッフ代表原将太郎さん。もともと「和み」は、原さんが友人たちと組んだアコースティックバンドの名前。老人施設や病院を回って、ボランティア演奏をするなど福祉活動に取り組んできた。バンド活動を通じて知合った仲間や、その知人などとともにイベント「和み」を始めてからも、福祉へとり組む志は変わっておらず、入場料などは「和みbank」として貯金。目標金額に達したら車椅子の購入を考えている。

バンド「和み」やその友人のバンドが演奏する間には、保育園や老人施設などでボランティア公演している紙芝居劇団「糸ぐるま」の久保田文子さんがきり絵の紙芝居を披露した。

「若い人たちに紙芝居を見てもらえてよかった」と久保田さん。会場にはきり絵も展示した。

久保田さんの作品のほかにも、絵画や陶芸などさまざまな作品が展示してあり、原さんの目指す「社会人の文化祭」という言葉通りのイベントだった。 -

箕輪町精神保健福祉講演会

箕輪町と伊那保健所は17日、「箕輪町精神保健福祉講演会」を同町保健センターで開いた。ボランティア関係者や、精神障害者就労支援センター利用者、地域住民などおよそ60人が参加した。

講師は愛知県の障害者地域生活支援センターなどの施設長を務める青木邦子さん。「助け合う心に地域づくり」をテーマにり、心の病気やそれに対する社会の理解などについて語った。

「生活をしていると心の中のコップにストレスがたまっていく。水があるふれる時に、自殺や心の病になる。環境を変えたり、うまくストレスを抜いて、いつも余裕を持たせておくこと」と自分の体験談を交えながら分かりやすく話す青木さんの言葉を、聴講者は真剣な表情で聞いていた。

青木さんは「体の健康と同じくらい、心の健康にも気を使って欲しい」と訴えた。 -

西箕輪南部保育園の園児らが秋の味覚、サンマの炭火焼きを味わう

秋の味覚を炭火で味わおう竏窒ニ伊那市の西箕輪南部保育園(塚本晶子園長)の園児らが19日、サンマの炭火焼きを味わった。

旬の食材を知り、骨のある魚のほぐし方、食べ方を身につけてもらうことを目的とした今回のイベントでは、炭火焼の様子や香りなどを実際に体験しよう竏窒ニ、園庭での炭火焼を企画。この日のために園児の保護者が用意したU字型の炭火焼き器を用い、園児らは網の上で焼かれていくサンマの様子を見学=写真。香ばしい香りが漂い始めると「ぱちぱち音がする」「いいにおいがする」と歓声を挙げた。

衛生面への配慮から、炭火で焼いたサンマは一口ずつしか食べられなかったが、給食には調理室で焼いたサンマが並び、はしで骨を取り除きながら旬の味を楽しんだ。

塚本園長は「旬の食材のおいしい食べ方を見て、ひと味ずつ味わう中で『おいしいね』と感じてもらえれば」と話していた。 -

東春近小学校4年生 大きく実ったリンゴ収穫

伊那市の東春近小学校4年生を対象とした恒例の「りんご体験学習」が20日、学校近くの伊藤一路(80)さん、豊子(77)さん夫婦=田原=の果樹園であった。4月末からリンゴの成長を見守ってきた児童62人(2クラス)がリンゴを収穫した。

農家について理解を深めるための学習で、同学年はこれまでに摘果など2回、果樹園の仕事を手伝っている。この日は待ちに待った収穫の日。児童たちは約60本の木から丸々と大きく成長したリンゴ(品種・ふじ)を丁寧に摘み、約2時間で作業を終わらせた。

三石涼君と小森翔矢君(いずれも10歳)は「最初から収穫まであっという間だった。リンゴが真っ赤に大きくなっていてびっくり。食べてみたらみつも大量に入っていて甘かった」と話していた。

4年生は来年2月、伊藤さん夫婦を学校に招き、学習発表会を開く予定。

大きく実ったリンゴを喜ぶ児童ら -

上伊那社会教育関係者懇談会

生涯学習などに携わる関係者による上伊那社会教育関係者懇談会が15日、伊那市の生涯学習センターであった。上伊那地区の公民館長や社会教育指導員、市町村教育委員など約100人が参加。講演会や懇談会を通して、地域における子育て支援の具体的な方策について話し合った。

講演会では、東京都日野市の「子どもの人権オンブズマン」として活動してきた平清太郎さんが、これまでの取り組みを振り返りながら「地域における子育て支援」について講演=写真。平さんは保育園での母親による児童虐待や教師の一言で学校に行けなくなった児童との関わりを語りながら、「地域で支えたり、支え合ったりする環境が豊かであれば、虐待までつながらないと思う。『大丈夫だよ』と言ってくれる親や大人がいれば、救われる子どもや母親がいる」と訴えた。

また、「生涯学習」に対する世間の注目が高まり、子どもを対象としたイベントも増えているが、本当の意味での「子育て支援」については、どこの地域でも希薄になっている実情を指摘。

「行政、民間など各関係者がきちんとした認識を持ち、どういう支援をしていくかが重要な課題」とした。

その後の分散会では、それぞれの立場でできる地域の子育て支援について話し合った。 -

ボジョレ・ヌーボー解禁を祝し

##(見出し

伊那市のレストラン「ココンダ」で16日、ボジョレ・ヌーボーの解禁を祝う会が開かれた。

NPO法人クラッシックワールドが毎年この時期に伊那市駅前ビル「いなっせ」で開いているコンサートの打ち上げの意味も兼ねており、関係者などのワイン愛好家らおよそ30人が、15日に解禁したばかりの今年のボジョレ・ヌーボーの出来栄えを堪能した。

「さっぱりしてる」「フレッシュでジュースのように飲める」「飲みやすくておいしい」などと、参加者たちの声がした。

「ココンダ」では結婚式の二次会やパーティなどを随時受け付けている。

問い合わせは、レストラン「ココンダ」(TEL76・3335)へ。

##写真(たてよこ) -

統合失調症治療について学ぶ市民フォーラム開催

長野県精神障害者家族会連合会は13日夜、統合失調症治療について学ぶ市民フォーラム「こころの扉をひらく」を伊那市役所で開いた。一般市民約60人が参加。県立駒ヶ根病院の樋掛忠彦院長と長沢淳也医長を講師に迎え、統合失調症の症状やその治療方法について学んだ=写真。

フォーラムは統合失調症に対する正しい理解を持ち、薬物療法に関する知識を深めてもらうことを目的とするもので、今回は「新しい抗精神病薬による統合失調症治療について縲恊V薬の適応と回復事例縲怐vをテーマに開催した。

最初に長沢医長が、統合失調症の症状と現代の薬物療法について講演。

「原因は十分に解明されているわけではない」としながらも、脳の生物学的要因がもとになり、そこへ心理的、社会的ストレスが加わることで脳が機能障害を引き起し、ドーパミンの過剰症状で発症することを説明。

周囲の人も分かりやすい陽性症状としては、幻覚や妄想、思考障害などが表れる一方、周囲が気付きにくい陰性症状が表れるケースでは、感情の平板化、意欲喪失、自閉、抑うつなど、生活自体に支障をきたす症状となって表れる危険性があることを示した。

また、治療方法としては、薬の投与が不可欠であることを説明。また、現在用いられている「定型型」は、幻覚の沈静などには強い作用があることから、陽性症状には有効で、長年用いられていることから医師が処方する時にも副作用などの見通しがつきやすいといった利点があるが、陰性症状にはあまり効果がなく、過鎮静などといった副作用も起こりやすいことを説明。それを補う形で新しい「非定型型」が出てきており、こちらは陰性症状や症状の再発防止にも効果があることを示した。

副作用については、その人それぞれで症状が異なるため、軽い場合は経過観察、用法の変更などで、症状が重くなるに連れて副作用止めの投与、薬の減量などが必要となることを示した。 -

ベル伊那で永岡泰則さんの陶展 19日まで

岐阜県恵那市に窯を構える陶芸家、永岡泰則さん(55)の個展は19日まで、伊那市日影のベルシャイン伊那店2階文化ホールで開いている。昨年に続き4回目。李朝陶磁の「白磁」「三島」「粉引」などの茶道具や花入、食器など約80点を展示販売している=写真。

白を基調としたキャンパスに青色で文字を入れた白磁、判や釘彫りで作った模様の溝に白い土を埋めた三島は、今夏以降に手がけた新作。永岡さんは「自分の思いを作品から感じてもらえるとうれしい」と話す。

永岡さんは、1952(昭和27)年、福岡県生まれ。茶道の勉強をする中で、李朝陶磁の優しさに魅入られ作陶を始めた。全国各地で個展を開き、魅力を伝えている。

午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時)。入場無料。 -

ニシザワCS全社大会

ニシザワ(本社・伊那市、荒木康雄社長)は16日、同市中央区の伊那商工会館で、第5回CS(カスタマー・サービス)全社大会を開いた。上伊那を中心とするスーパーストアを中心に16店舗が出場し、「お客様に満足いただける接客」を目的に、ロールプレイング発表をした=写真。

「商品の推奨販売」の場面を必ず組み込んだ商品説明、クレーム処理などをテーマに各出場チームが考えたシナリオをそれぞれ披露。荒木社長をはじめとする同社役員ら17人の審査員が身だしなみやあいさつ、言葉づかいなどのポイントを採点した。

結果は次の通り。

▽最優秀賞=ベルシャイン伊那店▽優秀賞=ショッパーズ双葉店、ベルシャイン諏訪インター店▽努力賞=ショッパーズ高遠食彩館、ショッパーズ福岡食彩館 -

上伊那のいちご園関係者が蜂(はち)供養

受粉作業でお世話になり、一生を終えたミツバチたちを供養しよう竏窒ニ、上伊那にあるいちご園9施設の生産者約20人と伊那市の養蜂(ようほう)家が16日、伊那市西箕輪の仲仙寺で蜂(はち)供養をした。

小松養蜂園(伊那市御園)の園主である小松実治さん(75)宅では、以前からこの蜂供養を行い、ハチへの感謝の気持ちを表してきた。そんな中10年ほど前からは、ハチの巣箱を提供している上伊那地区のいちご園生産者にも呼びかけ、一緒に蜂供養をしている。

いちご園では受粉を行うためにハチを利用しているが、1ハウスには1、2箱の巣箱が置かれ、約1万6千匹のミツバチが受粉作業を手助けする。上伊那地区で用いられるハチの数は通算300万匹にもおよぶという。

今年も12月から受粉が始まる伊那市西箕輪のみはらしいちご園の泉沢勝人組合長(65)は「ハチがいなかったらイチゴはならない。ハチのお陰でイチゴが生産できる」と話し、祭壇に置かれたハチの写真に焼香をしていた。 -

高橋元太郎公演会

伊那法人会は15日、テレビ時代劇「水戸黄門」の・スうっかり八兵衛・ス役などで知られる俳優高橋元太郎さんの講演会を伊那市の商工会館で開いた。

マイクを手に「水戸黄門」の主題歌を歌いながら登場した高橋さん。会場の手拍子の中、ステージへ登った。

自己紹介のあと、「水戸黄門」の一幕を演じて、会場を沸かせる高橋さん。「講演と思わずに、八兵衛と茶飲み話でもしてると思って聞いてください」と水戸黄門の八兵衛と同じように明るい口調で語り始めた。

「人生は出会いに始まり、出会いに終わる。苦しさ、つらさ、不満、そういったものとの出会いも見方を変えていくことができる。例えば気に入らないことを言われても、それを意見と取るか、文句と取るかでは大きく違う」と高橋さん。自分の人生での出会いを通して、ものの見方を変えて前向きに考えること、家族のつながりの大切さなどを訴えた。母親との死別のくだりでは、涙ぐむ聴講者の姿も見られた。

講演中には、スリーファンキーズ時代の歌や、坂本九の「上を向いて歩こう」などを歌い、最後に再び歌った「水戸黄門」は、会場も一緒に歌い盛り上がった。

「人生はすばらしい、いろんな出会いがある」・スうっかり八兵衛・スの高橋さんは笑顔で会場を後にした。 -

伊那市の歌、花、木、鳥の候補を市長に報告

第5回伊那市の歌・花・木・鳥候補選定委員会(春日博人委員長、15人)は16日、小坂市長に候補を報告した。歌は旧伊那市の「伊那市の歌」、花は「さくら」、木は「かえで」、鳥は「らいちょう」。報告を尊重し、年内中に市長が決定する。

春日委員長は、候補の選定理由や経過を含めて報告し「市のシンボルとして市民に周知してほしい」と述べた。

小坂市長は「専門的、歴史的立場から、地域にマッチしたものをまとめていただいた」と感謝。市歌は小・中学校の子どもたちに歌ってもらえるよう市教育委員会に依頼していきたいとした。

市歌は、新たな歌を作るという意見も出たが「歌詞は自然、情景、希望など伊那市の姿がうたわれ、3地域を表した内容」として決定。

花は「全域に桜の名所があり『日本一の桜の里づくり』を目指している」、木は「春の芽吹きと秋の紅葉が美しく、強い生命力を持ち合わせている」、鳥は「南アルプスに生息し、アルプスを象徴する」などを理由に、それぞれ選んだ。表記は、ひらがなに統一。▽旧高遠町・長谷村の歌は、各地域で歌い継がれるように▽ライチョウは絶滅しないよう保護に努めて竏窒ネどを付記した。

選定委員会は6月中旬から5回にわたって検討。旧3市町村の歌を実際に聞いたり、状況を把握したりして候補を絞った。 -

伊那おやこ劇場 世界の料理を味わう

伊那おやこ劇場(春日伸子運営委員長)は11日、伊那市東春近の春近郷ふれ愛館でインドネシアの料理を作るイベントを企画した。同市や南箕輪村の会員、一般参加の親子35人が集まり、食事を通じて外国文化に触れた。

12月9日、同会場である世界各国の民話のオムニバス作品、舞台劇「風の子バザール」の開催に向けた事前イベント。作品を楽しむため外国の文化を学ぼう竏窒ニ、会員の一人がインドネシアの代表料理のレシピを用意し、みんなで調理することになった。

香辛料をふんだんに使ったチキンスープ「ソトアヤム」、ココナッツシュガーのクレープ巻き「ダダールグルン」など。独特な香りのする料理に子どもたちは驚いていたが試食すると笑顔で舌鼓を打った=写真。

入会に関する問い合わせは、伊那おやこ劇場事務所(TEL・FAX72・7447)へ。火曜縲恚燉j日の午前9時縲恁゚後3時。 -

子育て支援センターで季節の郷土料理講座

伊那市子育て支援センターは14日、「季節の郷土料理講座」を富県子育て支援センターで開いた。伊那市内の母親ら15人が参加。富県地区で郷土食の研究などに取り組む「富県味の研究会」の女性ら4人を講師に迎え、季節の野菜をふんだんに使った地元の家庭料理に挑戦した。

子育て中の母親らをサポートするとともに、母親としては先輩となる地元の女性たちから、料理や子育てについて教えてもらうことを目的として今年から始めた取り組みで、料理講座は2回目。今回は「季節の郷土料理」ということで、地元の野菜をふんだんに使った豚汁、みついもなどのほか、地元の富県グリーンツーリズム推進委員会が提供してくれたマツタケを使った炊き込みご飯にも挑戦することとなった。

母親たちは、富県味の研究会のメンバーから野菜の切り方、調理のこつなどを教わりながら、調理を展開。ご飯が炊き上がると、おいしそうな香りが部屋いっぱいに広がった。

参加した母親の一人、吉田明美さん(34)=上牧=は「まだ主婦の新米なので、実家でも母に教わるなどしています。子どもからちょっとだけ離れて、気晴らしできるのもいい。こういう機会はもっとたくさんあれば」と話していた。

また、富県味の研究会の岡野千恵子さん(60)=富県=は「やっぱり、食育が一番大切。お母さんたちには地域で出来た野菜を使った料理を子どもたちに食べさせてほしいし、そういう取り組みを子どもたちにも伝えていきたい」と語った。 -

北陸信越運輸局長表彰 整備部門上伊那から2工場

伊那市美篶の自動車整備工場「竹内モータース」(竹内峰夫代表)と箕輪町松島の井口モータース」(井口庄次郎代表)が、長野、富山、新潟、石川の4県にまたがる北陸信越運輸局の事業功労整備部門で局長表彰を受けた。

同部門には運輸局管内から25事業所が選ばれ、上伊那(165事業所)からは2事業所が受賞。これまでの自動車整備事業の振興などに努めた功績が認められ、1日、新潟県であった表彰式に竹内さんと井口さんが出席した。

竹内さんは「地道にこつこつやってきたことが認められてうれしい。受賞をきっかけに今後も頑張っていきたい」。井口さんも「これからも引き続き、自動車整備振興会の発展のために尽していきたい」と話している。

北陸信越運輸局長表彰を受賞した竹内さん -

伊那広域シルバー人材センター運営費補助の要望

伊那広域シルバー人材センター(春日博人理事長)は15日、構成4市町村のうち3市町村を訪問して08年度の運営費補助について前年同様の補助金を要望した。

自治体の予算編成前に毎年要望している。南箕輪村役場を訪れた春日理事長らは、本年6月の全国シルバー人材センター事業協会定期総会での、高齢者が働くことの意義や同協会の事業努力を理解してもらい経費の補助や事業発注などの支援・協力を要望する決議を説明し、「各市町村で前年同様の補助金をお願いしたい」と要望した。

補助金は国が2分の1、残りを各市町村が負担する。補助率は05年度2%、06年度2・4%、07年度1・14%と毎年減少。07年度の国の補助金は1560万円で、残り1560万円を4市町村が均等割と人口割で負担している。

この日は伊那市、箕輪町、南箕輪村を訪問。辰野町は21日に訪れる予定。 -

権兵衛トンネル防災訓練 伊那・木曽谷の連携確認

伊那谷と木曽谷を結ぶ国道361号権兵衛トンネル(約4・5キロ)で15日、両地域の消防、警察、建設事務所の非常時における相互連携を確認するための防災訓練があった。開通後3回目。約80人、救急車やポンプ車など26台が出動し、救急救助や消火、情報伝達など7項目の訓練を行った。

トンネルを全面通行止めにし、木曽側坑口から350メートル付近で訓練をした。トラックに追突された乗用車が対向車線を走行中の乗用車と衝突し、2台の乗用車の運転手が重傷。さらに、両乗用車から漏れた燃料に引火して車両火災が発生する竏酎z定でそれぞれの訓練を繰り広げた。

救急救助訓練では、事故により、トンネル内の火災探知機などが作動し、通報があったとし、トンネル両側から各消防署の車両が進入。事故車両の中に閉じ込められた負傷者を油圧式救助器具などを使って救出、救急車で搬送するなど迅速な対応を見せた。

木曽広域消防本部の織田佳樹消防長は「訓練を反省、検証し、いざという時に備えてほしい」。木曽警察署の宮尾仁署長は「災害、事故はいつなんどき発生するか分からないので、日ごろのイメージ訓練が必要」と講評した。

開通後、トンネル内での人身事故、火災の発生はない。 -

伊那市が地方自治法施行60周年記念総務大臣表彰者に選ばれる

県は15日、地方自治法施行60周年記念総務大臣表彰の県内被表彰者を発表した。上伊那では、自らの創意工夫により、地方自治の充実・発展に寄与した市町村として伊那市が選ばれたほか、地方自治功労者として島崎山林塾主宰の島崎洋路さん(79)=伊那市=が選ばれた。

市町村で今回表彰を受けるのは、2市1町。今回被表彰市町村となった伊那市は、市民サービスの向上を目指した行政システムの構築を基本方針として、市民との協働によるまちづくり推進に取り組んでいる点が高く評価された。

また、地方自治功労者に選ばれた島崎さんは、山林塾を通して山林整備の職人育成に取り組むとともに、県森林審議会会長として森林整備や林業振興に貢献した。

表彰は20日、東京国際フォーラムで開催される地方自治法施行60周年記念式典の中で行われる。 -

ねじれ大根を収穫

白いしめ縄!?竏秩B伊那市西箕輪の日帰り温泉施設・みはらしの湯に展示された「ねじれ大根」が、入浴客を驚かせている=写真。

大根は隣接する宿泊施設・羽広荘の畑で収穫された。

従業員の一人がなかなか抜けない大根と格闘。やっとの思いで引き抜いた大根の姿を見てびっくり。何と、2本の大根が見事にねじれ上がっていた。

珍しい大根を多くの人に見てもらおう竏窒ニ、そのままみはらしの湯に持ち込まれ、“仲良し大根”と命名。

「最初は今話題の『ねじれ国会』を文字って“ねじれ国会大根”って意見もあったんだけど、それじゃあまりに仰々しいってことになってね」と支配人。 大根は2、3日ロビーに展示した後、利用可能なら同施設の食材として用いる。 -

米粉おやきとともに地域の伝統を伝える

伊那市西箕輪

西箕輪米加工グループ

「おやき」は、長野県を代表する郷土食の一つ。米の貴重な時代の代用食だった小麦粉で作った皮が主流だ。しかしこの上伊那では、昔から米粉を使ったおやきが作られてきたことを知っているだろうか竏秩B

「きっとこの地域はほかの地域に比べれば米がよく取れたのだと思う。それでも私らの小さい時は、米粉のおやきは恵比寿講のごちそうだった」。メンバーは懐かしむ。

◇ ◇

活動の発端となったのは西箕輪地区の農家女性でつくる生活改善グループ。当時からイベントに合わせておやきを作るなどしていたが、みはらしファームができたことをきっかけに集まった有志で米加工を始めた。

主力商品は地域の伝統食である米粉のおやきと五平もちだ。

「生活改善グループのころから『地域の味を継承したい』って思っていたから、やっぱりおやきと五平もちを作ろうってなってね」

程よい甘さの手づくりあんは米粉の皮との相性が良く、素朴な味。懐かしいね竏秩Bおやきを手にする客からはそんな声がもれる。

「おいしかったって声をかけてもらったり、手紙をもらったりするのはやっぱり嬉しいね」と笑顔を見せる。

◇ ◇

それでも、商品として販売できるようにするまでには試行錯誤があった。伝統的な作り方は生の皮にあんを包み、ゆでるというもの。しかし、これだと皮がすぐに固くなってしまい、ゆでている最中にあんが飛び散ることもあった。

商品として販売できる形にするにはどうしたらよいか竏秩B工夫を重ねる中で、皮を一度ゆで、それを練り直す方法に切り替えた。すると、皮が固くなりにくくなり、あんが出ることもなくなった。 -

一の会がたかずやの里で夕食提供のボランティア

伊那市内の飲食店主有志でつくる「一の会」(林孝司会長)が13日夜、富県の児童養護施設「たかずやの里」を訪れ、同施設の子どもや職員45人に夕食を振る舞った。

たかずやの里での夕食ボランティアは今年で26年目。もともと市の飲食店組合が奉仕活動の一環として行っていたものだが、数年前に止めることになったため、それを有志が引き継いできた。

今回は、メンバーがそれぞれ得意分野とする品目を中心としてメニューを考案。握りずし、手巻きずし、てんぷら、吸い物、フルーツを使ったデザートなどが並んだほか、クリスマスプレゼントの前倒しということで、手づくりケーキも用意した。

林会長「1年に1度しか来れないが、みなさんの顔を見られるのを楽しみにしている。おいしいものをお腹いっぱい食べて、風邪をひかないように」と子どもたちに呼びかけた。

子どもたちは「いただきます」とあいさつした後、思い思いの皿にはしを運び、笑顔で料理を味わっていた。 -

秋の三峰川を題材に写生 ベル伊那で展示

第8回三峰川写生大会の作品展示は17日まで、伊那市日影のベルシャイン伊那店2階フロアで開いている。秋が訪れた河川周辺の風景を描いた作品22点を飾っている=写真。三峰川みらい会議主催。伊那毎日新聞社など後援。

写生大会は10月末、同市美篶の三峰川堤防「青島霞堤」であり、市内の親子連れら約50人が参加した。展示したのは12日の審査会で選ばれた大賞の「三峰川みらい会議賞」など7賞を含む作品で、本年は写生大会で同時開催した初となる写真教室の参加者作品も並んだ。

河原や中央アルプスなど、思い思いの題材を描いている。赤や黄色に色づいた草木、澄み切った青空など、秋の彩色を切り取ったそれぞれの作品が見る人の足を止めている。

受賞者は次のみなさん。

▼三峰川みらい会議賞=高山俊子(美篶)織井勇樹(東春近小3)▼伊那市教育委員会賞=登内瑛(伊那小2)▼JA上伊那賞=木下俊輔(西箕輪小1)▼信濃毎日新聞社賞=伊東佑季(福島)▼長野日報社賞=高山晴美(美篶小4)▼伊那毎日新聞社賞=山崎一幸(美篶西部保育園年長)▼ベルシャイン賞=羽田智哉(美篶西部保育園年中) -

KOA伊那事業所で避難訓練 AED取り扱い学ぶ

伊那市荒井区のKOA(本社=箕輪町・向山孝一社長)伊那事業所で14日、秋の火災予防運動(9縲・5日)に併せた避難訓練があった。同事業所職員ら約60人が参加し、伊那消防署員による指導で自動体外式除細動器(AED)の使用方法などについて学んだ。

AEDの取り扱いでは、機械(講習用)の音声ガイダンスに従いながら手順を学んだ。署員は「AEDは心臓突然死を防ぐための機械。胸骨圧迫と人工呼吸に併せて使用することで救命率が上がる」などとし、心肺蘇生法の講習の重要性も説明した。

訓練では救護班による救助や消火器の扱い方の学習もあった。総括で署員は「冷静できびきびと迅速な対応ができていたが、災害はいつ起こるか分からないので、日ごろから心構えをしてほしい」と呼びかけた。

KOAは年一回この時期、各事業拠点ごと避難訓練を実施している。

AEDの取り扱い方を学ぶKOA社員 -

美篶小で給食交流会

伊那市の美篶小学校で13日、給食週間(13縲・9日)に合わせ、給食にかかわる人たちとの交流会があった。児童たちは野菜生産者らと給食を食べたり、給食ができるまでを学んだりした。

体育館に全児童が集まり、生産者や業者、給食技師など12人がそれぞれの立場で「農薬や化学肥料を使わない野菜作りをしている。虫に食べられないようにするのは難しい」「給食は残さずに食べてほしい」など苦労していることや給食に込めた思いなどを話した。地域振興として栽培される雑穀アマランサスの説明もあった。

児童の一人は「給食ができるまでに、たくさんの人が協力している。好き嫌いなく食べたい」と感謝した。

給食では、地元産の小松菜や大根、アマランサスなどを使ったかきたま汁、サラダ、チキンカツ、郷土食の五平もちなどが並んだ。生産者らは各クラスに一人ずつ入り、児童と一緒に食べた。

小松菜などを栽培する上大島の男性(66)は安心な食材を提供するにはそれなりに気を使うと話しながら、給食を平らげる児童たちの姿に喜んだ。 -

山寺収穫祭 地元農園で採れた野菜など販売

伊那市山寺区の伊那北地域活性化センターきたっせで11日、「山寺収穫祭」があった。区内にある農園で収穫した野菜の販売、空クジなしの福引抽選会などさまざまな催しを企画し、地域住民らでにぎわった。

昨年に続き2回目の収穫祭は、山寺区の文化祭と同時開催。文化祭に合わせ、入場者による10メートルの寿司作り体験「きたっせ巻き寿司」、商店による「テント市コーナー」などのイベントを繰り広げた。

「新そば打ち」では、農園で収穫したばかりのそば粉を使って住民がソバ打ち販売=写真。「引きたて、打ちたてのソバだから鮮度がいい」などとの呼び声に来場者が集まり、地元産の秋の味覚に舌鼓を打った。

文化祭は地元有志60人による写真や絵画、パッチワーク、絵手紙カレンダーなど159点が並んだ。

298/(金)