-

県議選 伊那市区 分析

告示日直前に急きょ選挙戦に突入することが確定した伊那市区(定数2)では、厚い地盤を持ち、今回から伊那市区に加わった高遠、長谷地区でも精力的に支持者を固めてきた現職の木下茂人氏(71)=無所属、美篶=と向山公人氏(64)=政信会、西町=が新人の井口純代氏(51)=あおぞら、福島=を引き離して再選を果たした。

4選を果たした木下氏は地盤とする農業関係の支持者からの票を確実に集め、農協などからの協力も受けた。 また、高遠、長谷地区にも早くから入り、地域間格差の解消や農業振興への取り組みを積極的にアピール。農業従事者が多く、地元である美篶地区との地縁が深い両地区で有利な戦いを進め、前回選ではわずが数百票の差しかなかった向山氏を約1700票引き離し、トップ当選の座を守った。

3選を果たした向山氏は、商業者の多い町部などで支持を固め、企業回りも積極的に展開。均衡ある県土づくりや産業振興などを訴え、地盤とする商工関係から票を集めた。また、推薦を受けた自民党や公明党の支持者票も確保した。

高遠、長谷地区でも早くからあいさつ回りなどを行い、町部などの支持を集めたが、木下氏には一歩及ばなかった。

告示直前の出馬表明で現職2人に挑んだ井口氏は、浮動票の掘り起こしと村井県政に支持寄りの立場をとる現職の批判票の取り込みを狙って短期決戦を展開。大型公共事業に積極的な村井県政の是非を問う一方、福祉、医療、子育てなどへの取り組みを訴えた。組織や党の力に頼らない独自選挙で、現職の批判票や共産党支持者の票を集めたが、投票率の低下を受け、十分な浮動票を巻き込むことができなかった。 -

登喜和冷凍食品 打ち上げ花火で追悼

登喜和冷凍食品(本社・伊那市、登内英雄社長)は6日夜、同市高遠町の「高遠さくらホテル」で、3月中旬に死去した登内武男会長の追悼の意を込めた打ち上げ花火を上げた。約80人の社員が出席し、高遠ダムの湖畔沿いから大輪の花を咲かせた花火を見ながら偲んだ。

恒例となっている花見会の打ち上げ花火に合わせ、故人を追悼した。例年に比べ約2倍となる、3号玉20発、4号玉の水中花火2発など計27発を用意した。

登内社長は「高遠の桜を見ながら交流し、社員それぞれの気持ちを確認し合えた。親ぼくを深めている様子を会長も空から見て喜んでくれていると思う。会社一筋の人でしたから」と話した。 -

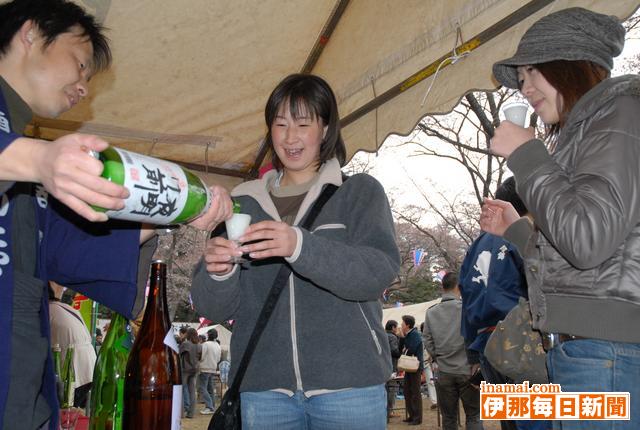

伊那谷新酒祭り 桜さかなに飲み比べ

桜と地酒を楽しむ恒例のイベント「伊那谷新酒祭り」は7日、伊那市西町の春日城址(し)公園であった。5回目の今回は、飯田市の蔵元・喜久水が新規参加で地元9醸造会社の酒を飲み比べ。県内外から集まった参加者は、咲き始めたばかりの公園の桜を見ながら新酒の喉ごしを味わった。

西町商店街の有志で結成した「ルネッサンス西町の会」(向山等会長、56人)が主催する地域おこしイベント。会場には地元酒造会社9社(日本酒8社、地ビール1社)の20銘柄以上の新酒が集まり、それぞれの酒を関係者らが紹介した。

初回以来の参加となった20代の女性2人(上伊那在住)は「どこのお店の酒もおいしいものばかり。久しぶりに来れたので気合を入れてすべての銘柄に挑戦したい」とほろ酔い気分で楽しんだ。

商品券の当たる恒例の利き酒コンテストや、来場した先着120人に地酒(300ミリ)をプレゼントなどもあり会場は大盛り上がり。向山会長は「天気は悪いものの期待通りに桜が花を咲かせてくれた。来場者が多く来てくれたのでやっている方もうれしい」と話した。

同会は5月中旬、「西町の公園」である春日城址公園の美化活動を目的としたツツジの木の植樹を予定している。 -

地域食材を使った料理の小冊子「いなレピ」作る

伊那商工会議所は、地域食材を使った料理の小冊子「いなレピ(伊那のレシピ)」=A5判、12ページ=を1千部作った。

本年度、地産地消による地域経済活性化事業として、地元産の野菜やキノコ、ダチョウ肉、雑穀アマランサスなどを使い、新特産品づくりに取り組んだ。

地域食材のブランド化を目指して「地産地消セミナー」を開き、講師2人から提案のあった料理8品をカラー写真入りで紹介。地元産ブロッコリーなどを具にした「野菜を味わうホワイトソースグラタン」、くしに刺したダチョウ肉や里芋などを火に通し、たれをつけて食べる「みそフォンデュ」など材料、分量、作り方が載る。

また、会報「いな」(毎月発行)に掲載した伊那名物ローメン、ソースかつどん、シメジ入りギョーザなども加えた。

事業報告を兼ねた食開発のミニ情報誌で、広く知ってもらおうと伊那商議所窓口で希望者に無料配布する。

問い合わせは、伊那商議所経営支援課(TEL72・7000)へ。 -

ペアーレ伊那で立石さん、赤羽さんの写真展

伊那市の社会保険健康センター「ペアーレ伊那」で21日まで、城南町の建石繁明さん(72)と西春近の赤羽信一さん(61)による写真展が開かれている。

同施設で講座を開く建石さんは今回「春よ来い早く来い」と題して今年の2月から3月にかけて撮影した花々の写真20点を展示。

地元で撮影した作品が中心だが、早咲きとして知られる伊豆地域のカワズザクラとメジロの姿をとらえた作品なども並んでいる。

3月初旬に咲く「セツブンソウ」は、辰野町で撮影した作品。花びらのようなガクを持り、白い花が咲いているように見えるセツブンソウだが、本来のガクの枚数は5枚。しかし今回の撮影では、7枚のものや14枚のものもあり、建石さんは「25年近く撮影してきたが新たな発見」と話す。

そのほかにもフクジュソウやザゼンソウ、オオイヌノフグリなどといった早春の花々のさまざまな表情をとらえた作品が並んでいる。 -

はらぺこ保育園で入園式

伊那市富県の自由保育園「はらぺこ保育園」で7日、入園式があった。青空の下、同園の園児と保護者など集まり、歌を歌ったり手作りのペンダントをプレゼント。新しく迎える8人の園児とその家族を温かく迎えた。

里山の中にある園舎で野外活動を中心とした保育をしよう竏窒ニ母親ら有志が立ち上げた同園は今年で3年目。伊那市や駒ヶ根市からの入園希望者が多かった今年は、今まででも最も多く園児が入園した。

同園で2年目、3年目を迎える先輩園児たちは、同園の歌を大きな声で披露。また、新入園児一人ひとりの名前を呼んで手つなぎ遊びの輪に誘うなどした。

林美紀代表は「はらぺこのお兄さん、お姉さんはみなさんが来てくれるのをずっと待っていたので嬉しい。今年も山へ行ったり川へ行ったりしていっぱい遊びましょう」と新入園児に呼びかけた。

その後はもちつきを行い、新しい1年のスタートを喜んだ。 -

県議選 伊那市区 3候補が各地で最後の演説

投票日を翌日にひかえ7日、伊那市内では立候補者3人が市内各地で最後の思いを訴えた。

木下氏は地元の美篶地区などで遊説を行い、夕方から旧伊那市と高遠町町内で市街地で遊説行進を敢行。

村井県政に対しては「本当の意味での改革を進めるステージとなったが、まだまだ超えていかなければならないハードルがある。私も新県政の誕生に携わった一人として車の両輪となってがんばっていきたい」と語った。

政策面では南北格差、都市と農村部の格差解消、経済の活性化による県財政の安定などを挙げ「伊那市の議員として伊那市のみなさんの考えを県政に反映させ、豊かさを感じられる郷土作りに取り組みたい」と訴えた。 -

文化勲章・人気作家版画展 ベル伊那10日まで

文化勲章作家らの版画を集めた展示即売会「文化勲章・人気作家版画展」は10日まで、伊那市日影のベルシャイン伊那店2階文化ホールで開いている=写真。

文化勲章作家の東山魁夷の「朝静」「山嶺湧雲」、棟方志功の「桃太郎図」、小倉遊亀の「山百合」など約50点を一同にそろえた企画。

今や人気作家として有名な千住博や、海外で注目を集めている浜口陽三、長谷川潔の作品も並ぶ。

午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時)。 -

矢野弥生さん「ワイプラザ」で書道展

上伊那の書道家でつくる伊水会の会員、矢野弥生さん(69)=伊那市日影=の書道展は30日まで、同市西町の伊那バス観光「ワイプラザ」で開いている。古希の祝いを迎える矢野さんは、今までの集大成の意味を込め、これまでの秀作などを並べた。

作品は、書道芸術院展、県展などで入賞した作品など計11点を出品。書体は、漢字とかなを混ぜた「調和体」や造型、線、墨色、余白などの美しさを評価する「前衛」などさまざま。前衛作品の「飛による」は、今にも字が飛び立とうとしているかのように表現したという。

「中学校のころから習字が好きだった」という矢野さんは、高校2年生の時、県展で初入選。就職してからも仕事の合間を見ては書道を続け、24年ほど前に伊水会へ入会し、指導者の千葉耕風代表に師事する。

矢野さんは「千葉先生や周りの仲間たちに励まされてここまでやってくることができた。筆が持てるうちは精進していきたい」と、これからの意気込みを語る。

「素直に感じてもらえれば」と来場を呼び掛ける矢野さん -

県議選 伊那市区 終盤情勢

地盤の固い現職の木下茂人氏(71)=無所属、美篶=と向山公人氏(64)=政信会、西町=を告示日直前に立候補した新人・井口純代氏(51)=あおぞら、福島=が追い上げる伊那市区(定数2)。現職2人はそれぞれトップ当選を目指して最後の追い込みに励んでおり、最後まで攻めの姿勢を崩さない構えだ。一方の新人候補は「しがらみのない選挙」を訴え、現職の批判票や田中前知事の政策支持者票などの取り込みを狙い、現職2人に迫る。

木下陣営は5日夜、後援会女性部による総決起集会を地元の上大島で開催。約300人が集まる中、最後まで電話作戦や声かけに取り組む姿勢を再度確認。士気を高めた。

遊説、個人演説会を通して市内全域で支持を訴えてきた木下氏。今回の選挙戦の鍵をにぎる高遠、長谷地区では、選挙戦前からもう一人の現職・向山氏と肩を並べて活動を展開。農村部は木下氏、町部は向山氏という傾向で支持者が固まってきている。また、今回選は投票率が下がるとする声も多いが、そうなった場合、もともとの支持基盤が厚い木下氏が優勢になるとも予想される。投票日前日の6日は伊那市街で遊説行進を行い、最後の支持を訴える。

向山氏も市内全域での遊説、個人演説を展開。また、地盤とする商工関係組織を通じて支持者拡大を図っている。「今度こそ圧勝を」と向山陣営でもトップ当選を今回選の目標に掲げている。支持者の多い町部の投票率が下がれば不利に働く可能性もあるが、スポーツ関係者からの支持も厚い向山氏の場合、若い世代の浮動票を呼び込みやすい。また、推薦を受ける公明党の支持者票の確保も図る。投票日前日は伊那市内での街中遊説行進に加え、高遠町の市街地でも遊説行進を行う。

党派や団体の支持を得ず、市民活動などの個人的なつながりで今回選を戦ってきた井口氏も、連日の遊説で市内を駆け巡っている。 告示直前に出馬表明した井口氏は時間的制約の中今回の選挙戦に臨んできたが、匿名での応援メッセージが届いたりミニ集会や個人演説をしてほしいという要望が寄せられており、関係者の一人は「徐々に支持は広まっている実感はある」とする。また、現職の批判票や田中県政の支持者票だけでなく、自主投票としている共産党支持者の票も井口氏に集まると見込まれる。 -

伊那バス 大型5台を新車に更新

伊那バス(本社・伊那市、藤沢秀敬社長)は5日、本社で、約10年ほど使用した旧車両との入れ替えで購入した、新車両5台のための入魂式を開いた。藤沢社長をはじめ、社員ら約45人が出席し、安全を祈った。

購入した車両は、観光バス(460馬力)3台、高速バス(380馬力)2台の計5台の大型バス。環境性能を考慮した車両で、新長期排出ガス規制に適合したエンジンを採用したのが特徴だという。

新車両は、4月中旬から運用する予定となっている。

また、同社では、ドライバーの安全運転、経済的な運転の向上を目指すため、2月から大型バス全62台にデジタル式運行記録計を設置。同機器により、車両の走行距離・時間や最高・平均速度のほか、急発進・加速などの運転手の走行情報が収集できるという。

入魂式で新車両5台の安全を祈願(伊那バス本社) -

県伊那文化会館

「信州から宇宙を見よう!-県内の宇宙スポットと天体写真展-」

伊那市の県伊那文化会館は、「信州から宇宙を見よう!-県内の宇宙スポットと天体写真展-」を美術展示ホールで開いている。

県内の天文・宇宙関連施設の特色を知ってもらうと同時に、宇宙のさまざまな表情を写した写真を見て天文や宇宙に関心を持ってほしい-と企画した。

観測所、天文台、プラネタリウムなど宇宙・天文関連施設24カ所のパネルを展示。佐久市にある「佐久市子ども未来館」と「佐久市天体観測施設うすだドーム」が06年11月から07年2月にかけて開いた企画展の展示パネルを借り、新たに3施設を加えた。施設の写真と場所、解説員の名前や写真、コメントなどを紹介している。各施設のパンフレットも自由に持ち帰りできるよう用意している。

地元アマチュア天文写真家らが撮影した天体写真は彗星、流星群、惑星、星雲・星団、銀河など37点ある。

同館所有の反射望遠鏡、木曽観測所の105センチシュミット望遠鏡の写真と模型なども展示している。

会期は19日まで。午前10時縲恁゚後5時、月曜休館。入場無料。 -

小中学・高校で入学式

上伊那小中学校、高校で4日、07年度入学式が始まった。新入生らは緊張した面持ちで式に臨み、上級生らとの新しい学校生活をスタートした。

伊那東小(山本一夫校長)には、126人(男子59人、女子67人)が入学。在校生や保護者らが拍手で出迎える中、期待と不安の気持ちを交錯させながら式場へ入場した。

山本校長は「校舎の周りの桜の木も皆さんの入学を祝うように咲き出した。自分から元気よくあいさつし、友だちをたくさんつくって」と話した。

新入児童らは、校長や来賓の問い掛け一つひとつに対し、「はい!」と元気な返事。先輩らの「皆さんと私たちは今日から友だち」との迎えの言葉に歌声で答えた。

入学式のピークは5日。 -

人権啓発「人形」配布 伊那市の新入学児童へ

伊那市政策推進課人権男女共同参画係は本年度、人権啓発活動として、市内の全15小学校に入学の新入児童へ人権人形を配布している。入学式のある4縲・日、それぞれの学校で人形を児童らに受け渡しPRしている。

同係によると、活動は法務局がつくる「伊那地域人権啓発活動ネットワーク協議会」の事業の一環。活動範囲は協議会を組織する上伊那地域で、本年度は重点的に同市で展開する。人形配布は同市への委託事業で、本年初めての取り組みだという。

人形は「まもる君」「あゆみちゃん」の2種類があり、新入児一人当たり一体が行き渡るよう本年度入学予定の688人分を用意。9センチほどの大きさでキーホルダーになっている。「子どもの人権110番」などの相談窓口の電話番号を記したタグも付いている。

関係者は「命の大切さや他人を思いやる心を育てるため、小さいうちから人権に意識を持ってもらいたい」と話している。 -

子育て支援センター充実 伊那市

伊那市は3日、旧富県北部保育園と高遠町図書館2階・視聴覚室の計2個所へ、新たに「子育て支援センター」を開所した。富県は老朽化の進む東春近の施設からの移転で、高遠町は新設。この日、高遠町のセンターでは、早くも子ども連れの親子約10組が訪れ、遊具などで楽しんだ。

子育て支援センターは、小学校入学前の子どもと、その親を対象とした親子の触れ合いの場として約10年前に開設。高遠町地区からのニーズに答えてセンターを増所したことにより、現在市内に4個所ある。

各施設には特徴があり、今回開所した富県は、旧保育園の施設利用により園庭の砂場やプールが利用できる。高遠は図書館がある施設へ開設したため、親子の読み聞かせを楽しむことができるという。

市子育て支援課によると、センターの利用状況は年々増加の傾向。06年度の2月までの累計利用者延べ人数は、前年度比2172人増の2万1040人だった。

各センターでは、月一回の子育て講座で、保育士や栄養士などによる運動遊びや絵本の読み聞かせなども実施している。

各センターの開設時間は次の通り。

▽富県・竜南=月曜日縲恚燉j日、午前9時縲恁゚後4時▽上の原=毎日、午前9時縲恁゚後4時(土・日曜日、祝日は午後3時まで)▽高遠=毎週火・金曜日、午前9時30分縲恁゚後12時30分

表札を掲げる小坂樫男市長と利用者ら(高遠町図書館) -

県伊那文化会館学芸員

伊那市

林 誠さん(46)

「展覧会で実物を見るのが本当にいい。良質の展覧会を提供し続ける責任がある」

伊那市の県伊那文化会館で、学芸員として美術展示の企画、貸し会場の管理などをしている。

東京で生まれ、9歳から高校卒業までを栃木県小山市で過ごした。美術が好きで高校までは絵を描き、大学では西洋美術史を専攻。学芸員の資格を取った。卒業後は民間企業で営業をしていたが、長野県職員の学芸員募集を人づてに聞き88年、採用されて長野の地にやってきた。

長野県信濃美術館に3カ月間席を置き、建設中だった伊那文化会館に異動になった。「前例が無いところからのスタート」。美術展示ホールの環境設定に1年半を費やした。

それまで、上下伊那ゆかりの作家を美術展覧会として鑑賞することが無く、中村不折、須山計一の展覧会を企画。これが実質的な仕事の出発点となる。

3年後に信濃美術館に配属され10数年。04年4月、再び伊那文化会館に戻った。

県庁所在地と違い人口規模や交通の便など難しい面もあるが、「地域に密着して文化に光を当て、広く紹介し知ってもらうことが主眼。独特の文化風土を持ったこの土地ならではの良さ」という。

「この地は美術作家が多く出ている。地元に知名度が無くてもレベルが高い作家が多い」。作家を発掘、検証する企画に取り組んできた。「期待しないで来たけど、こんなすごい人がいたんだね-という感想が返ってくるのが醍醐味。してやったりですね」。

展覧会は、素材が限られる上に所蔵品がなく100%借り物。低予算で学芸員は1人。「大変制約は大きい。その中で最高のパフォーマンスをするには、創意工夫をしないといけない。それが逆に楽しいとも言えますね」。企画内容もさることながら、地域の人と直に接することが大変重要-と、自らポスターの掲示をお願いして商店も歩く。

会場準備は、与えられた作品が本来持っている魅力を最大限発揮させる展示方法を常に意識する。「特別な演出をすることではない。作品を見ても駄目。耳で聞かないと駄目」。光を強くしてくれ、隣と仲が悪いから離して-と、作品の声が聞こえてくるという。作品の良さを殺さず、最後は鑑賞する客の立場で作為的な状況を与えないように展示する。

「展示のプロとしては、いい展覧会、いい照明だったでは駄目。いい作品だったと返ってくるのが目指すところ。主役は作品ですから」

展示ホールは開館から19年経った今もきれいな状態が保たれ、壁の張替えはしていない。「利用者がきれいに使ってくれていることに尽きる。発表者の意識が高い」。貸し会場の管理者として、信頼関係を得て気持ちよく使ってもらうためのサポートも大切にしている。

4日に始まった「信州から宇宙を見よう!-県内の宇宙スポットと天体写真展-」。今回は音響担当職員と協力し、本格的な機材を入れて展示会場に音楽を流す“ささやかな提案”をしている。

「複合施設の特徴を生かさないと新鮮味を失ってしまう」。専門職員が同じ屋根の下にいるメリットを生かし、施設と人材がうまくクロスオーバーする企画をしていくことが今後の課題だという。(村上裕子) -

桜前線足早に

地元では早咲きと知られる桜の名所、伊那市の西春近公民館南児童公園のコヒガンザクラが満開になっている。夜は地元有志が設置したぼんぼりに光がともり幻想的な風景をつくっている=写真。

樹齢80年ほどの古木2本など計8本が公園を囲む。花の色は淡いピンク色で枝は木の下に立った人を包み込むように垂れている。近くの子ども連れの家族が日中は訪れ、間近で花を見ながら遊具で遊んでいる。

今年は前年より2日早い3月28日の咲きはじめ。ここ数日の気温上昇で花は一気に満開となった。公民館内にある支所の女性職員は「今年は早くから満開となった。毎日がお花見のようでワクワクする」と心躍らせていた。

ライトアップは、観桜期中の午後6時縲恣ッ9時30分。 -

公営特養みすず寮を守る会が「伊那市くらしといのちを守る会」に拡大改組

伊那市の特別養護老人ホーム「みすず寮」の経営移管が完了したことに伴い同施設の経営移管反対を訴えてきた「公営特養みすず寮を守る会」(原弘代表)は31日、報告集会を開き、同会を拡大改組した「伊那市くらしといのちを守る会」を新たに発足した=写真。

同会では、行政の責任として公営特養の存続を求める署名活動や住民監査請求などを行ってきたが、市の3月議会でみすず寮の移管に関する2議案が可決され、30日の調印式をもって上伊那福祉協会への経営移管が正式に完了した。

一連の状況に関する報告を行った後、竹松成就副会長は「みすず寮の移管は完了してしまったが、今後も福祉行政をチェックし、弱いものを守る会として発展させていきたい」と拡大改組を提案。参加者からも同意を得た。

新しい会の活動としては、行革大綱に基づき進められようとしているさまざまな背策について考え、市の公的責任の所在を追求していきたいとしている。

当面の間はみすず寮を守る会の役員が新しい会の役員を務める。 -

かんてんぱぱで第19回上伊那工芸展

上伊那工芸会による第19回上伊那工芸展が8日まで、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれている。さまざまな工芸に携わる28作家による工芸品約40点と小作品約300点が、訪れた人の目を楽しませている=写真。

上伊那工芸会は上伊那地域の工芸レベル向上を目的として25年ほど前に発足したもので、年を重ねるごとに会員が増え、日展に出品するなどといったレベルの高い会員も多く在籍するようになった。幅広い分野の作家が派閥などにかかわらず集まっている同会のような取り組みは、県内でも珍しいという。

作品展は1年おきに開催。陶磁、染色、木芸、人形など、さまざまな工芸で作られた多彩な作品を一度に見ることができるだけでなく、作家それぞれの技法や個性の違いも楽しむことができる。

彫鍛金作家の木下五郎さんは「工芸は生活に密着したものを芸術の域まで高めた日本独特の文化。興味がある人はぜひ参加してほし」と話していた。

入場無料。午前9時縲恁゚後5時(最終日は午後4時まで)。 -

県議選 伊那市区 各陣営の参謀に聞く

県議選伊那市区(定数2)の各派参謀に戦況、予想などを聞いた。

設問=(1)今回の選挙の特徴(争点も含め)(2)投票率の予想(3)その根拠(4)投票率の影響(5)当落ライン(6)激戦地(7)地盤(8)有権者に最もアピールしていること(9)有権者の反応(10)ひとこと

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ -

伊那消防組合に初の女性職員

伊那消防署で2日、消防職員の辞令交付式があり、伊那消防組合初となる女性職員が誕生した。消防士になったのは野牧加代さん(21)=同市長谷=。ほかの男性新入職員3人と共に緊張した面持ちで、伊那消防組合消防本部の早川正行消防長から人事通知書を受け取った。

関係者によると、06年4月1日現在、県内の女性職員は17人で、南信地方には諏訪、伊南の2消防組合に一人ずついる。これまで同署にも女性から応募があったものの採用試験に合格するまでには至らなかったという。

野牧さんは、救急救命士を志望し東洋医療専門学校(大阪府)を昨年度卒業。地元の長谷で消防防災ヘリコプターに乗った救命士が救助者を救急搬送している姿を見て憧れたという。

野牧さんは「女性ならではの優しさ、柔らかさが生かせればと思う。男性と比べて体力が劣っていることは自覚しているが頑張りたい」と意気込み。早川消防長は「職場の活性化につながれば」と期待している。

野牧さんは、4月中旬、県消防学校の初任科へ入校し半年間、消防士としての訓練に入る。その後、警防課に所属し、男性職員とともに24時間勤務にも当たるという。

伊那消防署では、今回の採用に合わせて女性用の仮眠室やトイレの改修をした。

伊那消防組合初の女性職員誕生。人事通知書を持ち、意気込みを語る野牧さん -

伊那谷新酒祭り 7日

上・下伊那の日本酒、地ビール9醸造会社の酒の飲み比べを楽しむ恒例のイベント「伊那谷新酒祭り」は7日、伊那市西町の春日城址(じょうし)公園で開く。5回目の今回は、飯田市の蔵元・喜久水が新規参加。景品や商品券をプレゼントする企画も展開し、公園の桜祭りを盛り上げる。

西町商店街の有志でつくる「ルネッサンス西町の会」(向山等会長、56人)の主催。地元酒造会社の「漆戸醸造」「仙醸」「宮島酒店」など9社の新酒20銘柄以上が並び、地酒はチケット1枚、ビールは3枚で1杯を楽しめる。年々と来場者は増え、昨年は県内外から約500人が集まったという。

今年は、桜をイメージした薄ピンク色の法被(はっぴ)を新調しメンバーは気合十分。ボンネットシャトルバスのピストン送迎(市駅前ビルいなっせ縲怏・黶A午後1時縲恣ッ9時)や、イノシシ一頭を使ったしし鍋(一杯300円)を用意している。

恒例の利き酒コンテストでは、正解者へ同会加盟店約30店で使える3千円相当の商品券をプレゼントする。

イベントは午後3時縲恣ッ8時。チケット販売は同2時からで、7枚つづり千円、5枚つづり500円で販売する。3時からの販売で千円チケットを購入した先着120人には、地酒(300ミリ)を贈呈する。

問い合わせは、会員の田中さん(TEL72・9118)、向山さん(TEL78・8719)。ホームページは、www.r-nisimati.com -

手良中坪で井上井月を偲ぶ句会

伊那市手良中坪の有志でつくる「井上井月を偲ぶ句会」(向山日出男会長)は3月31日、中坪公民館で年に一度の句会を開いた。手良地区民から募った27句を選定し、上位3人を表彰した。

句会は、同会発足から続く8回目の恒例で、今回は2月から会員を中心に地区民へ句を募集したところ27人が一句ずつ提出。会の講師である春日愚良子さん=同市美篶=が選者となり上位3句を天・地・人の順番で選定した。

天に選ばれたのは、小松利江さん(69)=同地区八ツ手=の句「陽春のぬくもり残る客ぶとん」で、「3日間泊まったお客さんが帰った後、布団を干した時の安堵感を込めて詠んだ」という。選者の春日さんは「春が近づいて、干した布団から温もりを強く感じる」と高く評価した。

「井上井月を偲ぶ句会」は、俳人・井月が手良地区に足をよく運び、地元住民とも交流が深かったことから有志で発足。地元である3回の祭りに合わせ、会員から句を募集したり、吟行を開いたりしている。

一句ずつ講評する春日さん -

伊那市商工会 始動

伊那市の高遠町商工会、長谷村商工会、西春近商工会が合併して誕生した「伊那市商工会」は3日、前高遠町商工会で開所式を開いた。1市町村に1商工団体を原則とする県の方針に伴い、市内にある3商工会は商工会議所との一本化を視野に入れ、1日に合併した。

09年度までに一本化しなければ補助金の確保ができないため、前段として合併。長谷村、西春近を解散し、高遠町を存続する定款変更合併で、経営改善事業を一本化し、地域振興事業はそれぞれの商工会が支部として取り組んでいくという。

合併により、新商工会への県の補助金は、前年度の3商工会の合計金額の90%額を確保し、同額の補助は09年度まで続くという。県はこの期間を商工団体一本化までの準備期間としている。

同商工会は、広域化、多様化する小規模事業者の指導ニーズへの対応、商工事業の効率で効果的な取り組みを図る。開所式で森本光洋会長(前高遠町商工会長)は「事業のさらなる充実に務め、地域に根ざして頑張っていきたい」と語った。

5月17日には総会があり、役員を決めるという。 -

小黒川渓谷キャンプ場オープン

伊那市内の萱の小黒川渓谷キャンプ場は3日、今季の営業を始めた。関係者が開場式で神事を行い、シーズン中の安全と多くの利用を祈願した。

市、市振興公社、管理者の7人が出席。市産業振興部農林振興課の小松直樹課長が、「今年は災害がないように、1年間キャンプ場内で事故がなく、お客さんも去年以上に来てもらえるようにお願いした。管理の皆様に協力いただき、1年間よかったとなるようにお願いしたい」とあいさつした。

利用期間は11月末まで。釣堀は4月末から9月末まで。最も利用が多いのは夏休み時期で、中京方面から訪れる人が多い。昨年の利用者は1万252人。例年平均1万人が利用する。

今年は2月1日から予約受付が始まった。例年、桜が見ごろを迎えるゴールデンウィークの予約状況は5月3、4日はキャビン満杯、オートキャンプ場もほぼ満杯、テントサイトは余裕がある。 -

西春近北保育園で入園式

伊那市内の保育園で3日、入園式があり、3月31日をもって西春近中央保育園と統合した西春近北保育園(牧野美智子園長)でも103人の園児が新しい園舎でのスタートを切った。

同園には本年度、中央保育園に在籍していた園児も含めて新たに21人が入園した。

もともと西春近北には園歌がなかったが、西春近中央には1990年度の保護者2人によって作詞、作曲された園歌があったため、「西春近中央保育園」という言葉を「西春近北保育園」と置き換えて新しい園の園歌とし、新たに「虹の丘保育園」という愛称を設ける。

入園式では新しい園歌をお披露目。また、牧野園長は「先生と一緒に散歩をしたり鬼ごっこをして、体も心も大きくなりましょう」と園児らに語りかけた。 -

県議選 伊那市区 まちの声

村井県政に対して「是々非々」とする現職2人と「どちらかといえば支持しない」とする新人一人が選挙戦を繰り広げている伊那市区だが、村井県政のこの半年について有権者は「分からない」と大半が答えており、具体的な変化を感じられないというのが現状のようだ。 しかし、「県民の声を聞いてくれる分良い」(長谷黒河内・農業・男性・71)「田中県政に比べて一方的でない」(長谷溝口・自営業・61歳)などといった点を評価する人も多く、今後への期待も込めて「支持」「どちらかといえば支持」と回答する人が多い。

公共事業に対する姿勢については見方が分かれる。「賛成。これまでの6年は何の取り組みもなく、停滞していたが、これからは災害対策などもやってほしい」(西箕輪・農業・女性・77歳)、「知事が代わるたびに動きがあることはどうかと思うが、地元の人が望んでいて県民益となるなら仕方がない」(伊那部・調理師・男性・30歳)と支持する声もあるが「よくは分からないが、箱物ばかりつくろうとしている気がする」(公務員・女性・25歳)など、現状ではその効果を計りかねている有権者も多い。

◇ ◇

投票する候補については、旧伊那市区の有権者と今回から伊那市区に加わった高遠、長谷地区の有権者の間には、今回選に寄せる思いに違いがあるようだ。

旧伊那市区の場合「田舎なので地域的なつながりで決めた。普段から付き合いのある人」(西春近・会社員・男性・50歳)、「政治に前向きで、実行力のある人」(西箕輪・女性・農業・77)など、地縁的なつながりを重視したり候補者の姿勢に共鳴して投票する候補を決める有権者がほとんど。

高遠、長谷地区でも新しい候補者をしっかりと見極めて投票しようとする有権者もいるが、「選ぶ候補がいないので自分の関係する人に入れざるを得ない」(西高遠・女性・自営業・50代)など、見ず知らずの候補者に票を投じることに不満を感じる有権者もいる。

現職2人は両地区で早くからあいさつ回りを始め、磐石な基盤づくりに励んできたが、両地区では「本当に自分たちの地域のことを考えてくれるのだろうか」と一歩離れたところから懐疑的に今回の候補者を見ている有権者もいる。また「もっと底辺の気持ち、意見をくみ取ってほしい。本当なら地元から出てくれる人がいれば」(西高遠・自営業・男性・58)と、地域の実情に精通した地元候補を求める声は根強い。 -

TOSCミニバスチャレンジカップ

第2回TOSCミニバスケットボールチャレンジカップが3月31日、伊那市の県伊那勤労者福祉センター体育館など2会場であった。県内外から男子9、女子9の計18チームがリーグ戦で交流した。市総合型地域スポーツクラブ・東部地区クラブ主催。

各チームがこれから始まるシーズンに向け、力を試すための大会。男女とも前年と同じチームが参加した。男女それぞれで3チームずつに分かれ予選リーグを戦い、各ブロックの同順位チーム同士で決勝リーグを展開した。

選手たち監督や保護者の熱い指示、声援を受け、息の合った連携プレーを披露。パスカットからボールを手にすると一気にゴールへ向かって得点するなど、目まぐるしい攻守戦を見せた。

結果は次の通り。

【男子】(1)川中島(2)大阪豊中(3)山梨大国(4)松本北部(5)松本鎌田(6)箕輪(7)駒ヶ根(8)長野湯谷(9)イナ・イースト

【女子】(1)白根あずま(2)松本南部(3)川中島(4)TOSC(5)大阪豊中(6)篠ノ井(7)松本筑摩(8)アストラム(9)駒ヶ根 -

上伊那マレットゴルフ協会第21回南割大会

上伊那マレットゴルフ協会主催の第21回南割大会は1日、伊那市美篶南割の三峰川河川敷マレットゴルフ場であった。

上伊那全域から例年より多い135人が参加。4人1チームで、27ホールを回ってプレーした。

これまで年3回の大会を20回続けてきたが、今大会は上伊那の協会に主体性を持たせ組織強化をねらって開いた。今後は、密度の高い大会を開き、会員増強に力を入れていくという。

結果は次の通り(敬称略)。

▽総合優勝=池上辰夫(南箕輪村)81

▽男子 (1)中條清志(辰野町)84(2)戸塚久雄(南箕輪村)84(3)赤羽篤(伊那市)84(4)松坂昭一(伊那市)84(5)藤沢幸雄(箕輪町)85(6)山田文人(伊那市)85(7)北原正(伊那市)85(8)井上治男(伊那市)86(9)橋本政夫(伊那市)86(10)津谷袈裟登(箕輪町)86

▽女子 (1)黒河内加奈子(伊那市)86(2)大沢登利子(伊那市)87(3)向山元子(伊那市)88(4)松崎冨美子(駒ヶ根)89(5)小平貞子(伊那市)89(6)林米子(伊那市)89

▽ホールインワン 千葉謙、田中宏、清水弘、林茂良、伊藤喜与春 -

県議選 伊那市区 中盤情勢

選挙戦も中盤に入り、伊那市区(定数2)では現職の木下茂人氏(71)=無所属、美篶、向山公人氏(64)=政信会、西町、新人の井口純代氏(51)=あおぞら、福島の3候補が、市内各地で遊説や個人演説などを精力的に展開している。

木下氏は市内各地区を遊説しながら1日2、3カ所で個人演説会を展開。告示前から今回から伊那市区に加わる高遠、長谷地区での基盤固めに力を入れてきたが、中盤に入っても引き続き、両地区で精力的に活動を展開している。集落ごとに開く個人演説会では、100人近く集まる所もあり、事務局の一人は「相当浸透してきている」と感触を語る。両地区では農業関係者層に支持の厚い木下氏の方が向山氏より優性であるとする見方も強い。5日には支持層の厚い女性部による総決起集会を行う。

向山陣営は31日に女性部による総決起大会を開き、集まった約100人が気勢を上げた。その後も、昼は遊説、夜は3、4カ所のハイペースで個人演説会を展開。日曜日には街頭演説を行うなど、あらゆる手段で支持を訴えている。

木下氏同様、告示前は高遠、長谷地区でのあいさつ回りを皮切りに選挙戦の準備を進めてきた向山氏。告示後は市内全域をくまなく回り、支持を訴えている。旧伊那市区の時から、木下氏が農業、向山氏が商工業を基盤として票を集めてきたが、高遠、長谷地区でも同様の構図で票が集まっている。

両陣営とも、前回選の新人候補2人の獲得票の合計が、現職一人ひとりの獲得票を上回っていたことには警戒しているが、田中前知事の追い風もなく、用意周到に準備してきた前回の新人候補との戦いとは異なると考えている。

井口氏は遊説を中心に選挙活動を展開。要望のあった地域には個人演説会を催すなど、臨機応変に対応している。ほかの2人に比べ、人的にも時間的にも厳しい情勢は変らないが「前回の新人候補2人が獲得した現職の批判票を掘り起こせれば必ずしも劣勢ではない」としている。

実際に、選挙を切望していた一部の有権者から応援の声が届くこともあるというが、依然として選挙に対する有権者の意識が十分に高まっていない実感があり、現職批判への思いが必ずしも投票行動に表れるかなどといった懸念もある。

有権者に対しては「現在の県政に本当に満足しているか」を問いかけ、投票行動でそれぞれの意志を示してほしいと訴える。

1512/(月)