-

縄文時代の生活学ぶ

地域の歴史や文化について学んでいる伊那市の美篶小学校の地域探検クラブは13日縄文時代の伊那谷の生活について学びました。 13日は美篶小学校の隣に建つ資料館で4年生の児童8人が上伊那で出土した縄文時代の石器に触れ当時の生活について学びました。 講師を務めたのは伊那市創造館学芸員の濱慎一さんです。 濱さんは縄文時代の人たちが刃物などとして使っていた黒曜石を見せながら「身近にあるもので工夫しながら暮らしていた。」 また「主な食べ物はクルミやドングリで1週間ほど熱湯で煮て毒抜きをしてから食べていた」と話していました。 濱さんは「土器や石で作った槍など縄文時代の人たちは道具を使うという知恵と工夫があった。」と説明していました。 児童らは実際に石器に触れながら当時の暮らしの様子に理解を深めていました。

-

きたっせ開設10周年を祝う

伊那市山寺の「きたっせ」の開設10周年を祝う記念式典が12日行われました。 式典には地区住民や市、商工会議所の関係者など、およそ60人が出席しました。 きたっせは、伊那北地域活性化センターとして、平成17年7月に開設しました。伊那北駅周辺の活性化や商業の促進などを目的に、旧山寺区民会館跡地に作られたものです。地域の文化や福祉活動の他、春の高校伊那駅伝では、第一中継所の選手の控室として利用されています。 年間の利用件数は、およそ1500件近くとなっています。 10周年を記念し、山寺区から、防災テント一式と司会者用演台が記念品として贈られました。

-

関東甲信地方梅雨明け

気象庁は19日、「関東甲信地方が梅雨明けしたとみられる」と 発表しました。 伊那市民プールは19日から今シーズンの営業が始まり、待ちわびた子供たちや家族連れが水の感触を楽しんでいました。 長野地方気象台によりますと関東甲信地方の梅雨明けは平年より2日早いということです。 伊那地域の最高気温は28.4度まであがりましたが、昼ごろから時折雨が降るなどはっきりしない天気でした。 午前中は日が差し、子どもたちは水しぶきをあげていました。 伊那市民プールは21日から4日間休業し25日から8月23日まで営業することになっています。 高遠スポーツ公園プールは18日から南箕輪村の村民プールは19日からオープンしています。

-

市内の公園 水銀灯清掃

伊那市内の電気工事会社は伊那公園などの水銀灯の清掃をボランティアで14日行いました。 清掃活動は、伊那市電設業協会と上伊那電気工事協力会伊那地区の共催で毎年行われているもので、今年で15回目です。 14日は、12社から22人が参加しグループに別れて高遠ほりでいパークや春日公園などの水銀灯を清掃しました。 伊那公園では、参加者が高所作業車などを使い電灯についた汚れを落としていました。 また、電球が切れている所は取り換えをしていました。 水銀灯を管理する伊那市では「普段清掃できない高いところを清掃していただけるので大変助かっている」と話していました。

-

リトルシニア南信大会

南信地区の中学生が所属するリトルシニアの第9回長野日報旗争奪リトルシニア南信大会が19日、駒ヶ根市の南割公園アルプス球場で行われました。 雨のため18日は中止になり、19日に試合が行われました。 大会には、諏訪から飯田までの6チームが出場しました。 ほとんどのチームの3年生はこの大会で引退することになっていて、3年生にとっては3年間の集大成となる試合です。 駒ヶ根アルプス球場で行われた第2試合は、白のユニフォーム伊那チームと紺のユニフォーム駒ヶ根チームが対戦しました。 先攻の駒ヶ根と後攻の伊那が1回にそれぞれ1点ずつ取りました。 その後、伊那が4回に1点、5回に2点を取り、4対1で伊那が勝ちました。 今回の大会は、伊那リトルシニア創立35周年も兼ね行われました。 20日は、南箕輪村の南原グランドで伊那と諏訪が決勝戦を行う予定です。

-

二胡教室 発表会

中国の伝統楽器「二胡」の演奏を学んでいる伊那と駒ヶ根の教室の生徒の発表会が伊那市のいなっせで19日、開かれました。 発表会は、日ごろの練習の成果を披露しようと行われているもので、今年で2年目です。 伊那・駒ヶ根の教室で指導をしているのは、二胡奏者で中国楽器店を経営する劉鉄鋼さんです。 19日は日本のポップスや童謡など31曲が披露され訪れた人たちは二胡の心地良い音色に聞き入っていました。

-

自衛隊OBが上伊那招魂社でボランティア清掃

伊那市などに住む自衛隊OBのメンバーは、11日、伊那公園西の上伊那招魂社でボランティア清掃を行いました。 自衛隊OBでつくる長野県隊友会南信地区支部連合会のメンバーなど21人が作業を行いました。 隊友会は、2011年に公益社団法人になった事をきっかけに、毎年この時期にボランティア清掃を行っていて今年で4年目になります。 この日は、西南戦争から太平洋戦争までで亡くなった約5,700柱の霊が祀られている上伊那招魂社周辺の草刈りや生け垣の剪定を行いました。 隊友会では、戦没者の遺族の高齢化が進む中、こういった活動をこれからも続けていきたいと話していました。

-

長さ40メートル! 大流しそうめん大会

長さおよそ40メートルの大流しそうめん大会が18日、伊那市のJA上伊那伊那支所で行われました。 これは、JA上伊那伊那支所の夏祭りのメインイベントとして行われたものです。 長さは、およそ40メートルで、500食のそうめんが用意されました。 雨の中、会場にはおよそ150人が集まり、そうめんを上手にすくって味わっていました。

-

七草農場 地域に感謝するイベント

伊那市富県で農場を経営する小森健次さん・夏花さん夫妻は、伊那市に移り住んで10周年の節目を迎え、18日と19日の2日間、地域の人に感謝するイベントを行っています。 伊那市富県で七草農場を経営する小森さん夫妻。 人と自然に優しい農業がしたいとの思いから、この場所に10年前に移り住みました。 18日とあすの2日間はその節目を祝い、「やさいでつながる感謝のおまつり」と題してイベントを行っています。 初日の18日は、畑の見学会を開き地域住民や常連客に野菜の栽培方法などを説明していました。 七草農場では、農薬や化学肥料を使わない有機農法で野菜を育てていて、伊那市内の料理店の他、首都圏にも出荷しています。 安心安全ということに加え味の評判もよく、得意先は今では120軒ほどになっているということです。 イベントは19日も行われ、交流のある地元のシンガーソングライターやダンスグループによるライブの他、雑穀料理や雑貨など20店ほどの出店が並びます。

-

伊那部宿を考える会 発足20周年特別講演会

伊那市の伊那部宿を考える会は、発足20周年を記念した特別講演会を18日、旧井澤家住宅で開きました。 講演会には、地域住民などおよそ30人が集まりました。 伊那部宿を考える会は、旧伊那街道の宿場跡を活かした地域づくりと歴史・文化の継承を目的に、平成7年に発足しました。 18日は、伊那市教育委員会学芸員の大澤佳寿子さんを講師に招き、「高遠藩内藤家武具奉納と春日神社」をテーマに話しを聞きました。 大澤さんは「明治4年に内藤家から春日神社に鎧が寄進された。これまでに市内20か所あまりの神社を調査したが、3点そろっているのはここも含めて2か所しかない。地域で大切に管理してきた証」と話していました。 会場には他に、会員が30年ほど前に購入し初めて展示したという東海道五十三次歌川広重の復刻版展示会も開かれていて、期間は24日金曜日までとなっています。

-

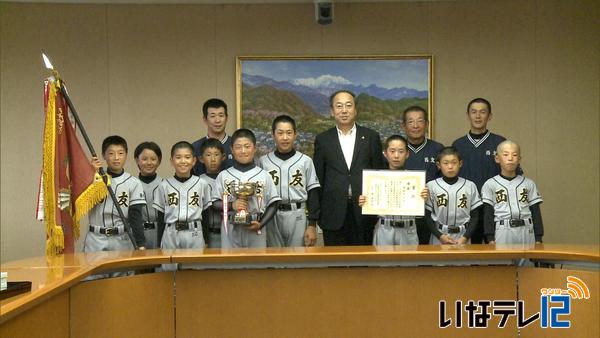

西箕輪西友クラブ 軟式野球県大会優勝で北信越大会へ

伊那市の西箕輪小学校の児童でつくる軟式野球チーム「西友クラブスポーツ少年団」は、6月に大町市で行われた第37回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会長野県大会で優勝しました。 17日は、西友クラブの団員9人と白鳥利男監督らが伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長に県大会優勝の報告をしました。 西友クラブ軟式野球チームは、西箕輪小学校の児童により昭和50年4月に創設されました。 団員は現在、2年生から6年生までの男子20人女子4人の合わせて24人です。 6月に大町市で行われた第37回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会長野県大会で、塩尻市の吉田スポーツ少年団に10対1で勝ち、県代表として北信越大会出場を決めました。 伊那市スポーツ少年団に所属しているチームが県代表として北信越大会に出場するのは、伊那市の合併後初めてです。 白鳥監督は「チームワークを活かして伊那魂を胸に悔いのない試合をしてもらいたい」と話していました。 西友クラブスポーツ少年団は、19日から伊那市営野球場で行われる第37回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会北信越大会に県代表として出場します。

-

高遠中学校2年生 仙丈ヶ岳登山前にニホンジカについて学習会

22日からの南アルプスの仙丈ヶ岳登山を前に伊那市高遠町の高遠中学校の2年生は、17日ニホンジカの食害について学びました。 これは、南アルプス食害対策協議会が、仙丈ヶ岳での鹿の食害や高山植物について理解を深めてから登山に臨んでもらおうと毎年行っているものです。 伊那市によりますと、南アルプスにはおよそ3万3,800頭のニホンジカが生息しているということです。 昨年度伊那市ではおよそ2,300頭を捕獲したということです。 この日は、信州大学農学部で南アルプスの鹿や自然植物について研究を行っている竹田謙一准教授が講師を務めました。 竹田さんは「食害によって鹿が嫌う高い再生力のあるマルバダケブキだけが目立ってしまっている場所もある。登山の時は山の自然や環境をよく観察して地域の自然について目を向けてもらいたい」と話しました。 高遠中学校の南アルプス仙丈ケ岳登山は、22日と23日に行われる予定です。

-

上牧で蝶を観察するイベント

地域に生息している蝶を観察するイベントが、11日、伊那市上牧で行われました。 イベントには、保育園児と小学生、その保護者の合わせて25人が参加しました。 里山の資源利用や保全を行っている上牧里山づくりが企画したものです。 参加者は、3つのグループに分かれると虫捕り網を持って蝶を捕まえていました。 公民館に戻ると、蝶の種類を図鑑を見て調べていました。 伊那北小学校周辺では、国蝶「オオムラサキ」を捕まえるなど、3つのグループ合わせて11種類が確認されました。 上牧里山づくりでは、「様々な体験を通して里山に目を向けてもらいたい」と話していました。

-

旅づくり塾 観光ルート案出し合う

上伊那の観光を考える上伊那観光連盟の旅づくり塾は、17日最終回を迎え、検討したルート案をそれぞれのグループが発表しました。 「旅づくり塾」には、市町村などの行政関係者や観光、宿泊、飲食などの事業者約30人が参加しています。 今回も含め全3回の日程で開催し、5~6人のグループごと、 ワークショップを行い、地域の観光資源の見直しなどを行ってきました。 最終回の今回は、4グループが地域特性を活かした1泊2日のルートを考えました。 上伊那観光連盟では昨年度、リクルートグループのじゃらんリサーチセンターに委託し、地域資源や観光資源について認知度と関心度を調べ、今後力を入れていくべき資源を洗い出すGAP調査を実施。 今年度は調査結果を基に、上伊那地域の誘客戦略を練ります。 今回出されたルート案は、連盟で絞込を行い、旅行雑誌じゃらんに掲載する計画です。

-

みはらしファームに新施設建設

伊那市は、西箕輪の農業公園みはらしファームに最大200人規模で様々な体験をすることができる交流促進施設を新たに建設します。 交流促進施設は、みはらしファームの第2駐車場に1億1,000万円をかけ建設されます。 木造平屋建てで、延床面積は524平方メートル。 そば打ち体験やおやきづくり、草木染め体験などの各種体験が最大200人規模で対応が可能となります。 雨天の時などに収容できる場所が欲しいとの要望に応えました。 17日は、JA西箕輪支所で安全祈願祭が行われました。 伊那市や建設業者、みはらしファーム関係者らが出席し、神事で施設の無事完成を祈りました。 みはらしファームは、国道361号伊那木曽連絡道路が開通した2006年の69万人をピークに年々訪れる人は減少傾向にあり、去年は過去最低の49万人でした。 交流促進施設には、そうした状況に歯止めをかけようという期待もかかります。 白鳥孝市長は、「農業と食、観光を結び付け展開できる」とあいさつしました。 交流促進施設は、来年1月に完成、4月オープンを予定しています。 国の農村活性化支援事業として、事業費の半分は、補助金があてられます。

-

富県で高齢者が集い唱歌や歌謡曲を歌う「歌の幼稚園」

高齢者が集い唱歌や歌謡曲を歌う会、「歌の幼稚園」が16日、伊那市富県の北福地で行われました。 60代から80代の高齢者43人が集まり、15曲を唄いました。 この会は、北福地に住む会社役員、平岩高嶺さんが、年に4回開いています。 9年前に北福地社協の会長をつとめた事をきっかけに、高齢者が楽しく集える場所を作ろうと始めました。 子どもに戻ってみんなで楽しく唄おうと「歌の幼稚園」と呼んでいます。 平岩さんは歌の幼稚園の「園長」として進行役をつとめます。 歌の合間には、日本の財政状況などを学ぶ時間もあります。 この日は平岩さん宅の庭先で唄う予定でしたが、雨のためビニールハウスが会場となりました。 平岩さんは、「いつも多くの人が参加してくれる。これからも皆で楽しく唄い続けたい」と話していました。 歌の幼稚園は次回10月15日に北福地集落センターで開かれます。

-

伊那署内に山岳高原パトロール隊 結成

伊那警察署に、登山者への指導や山岳での救助活動を行う山岳高原パトロール隊が今回新たに結成されました。 16日は、伊那警察署で指命式が行われ、35歳以下で体力に自信あり、山岳での活動に意欲がある5人が山岳高原パトロール隊に指命されました。 指命式では内川政澄署長から、1人1人に、指命書が手渡されました。 長野県警察では、去年、長野中央警察署に、今年は、伊那署を含め、管内に山岳地帯を持つ4つの警察署に隊を配置しました。 指命式では隊員を代表して中内(なかうち) 崇雄(たかお)巡査部長が、決意表明を行いました。 県警ではこれまでも、山岳遭難などが発生した場合は出動していましたが、 今回、登山靴やザックなどの装備品を配備して、隊を結成しました。 軽装な登山者や、無理な計画の登山者への指導やパトロールの他、遭難が発生した場合は、救助に向かい、山岳遭難防止対策協会とともに活動します。 伊那署管内では、去年1年間で6件、6人が山岳遭難していて、1人が重傷でした。 県全体では110人が隊員に指命されていて、伊那署でも、今後、隊員を5人から10人に増員するなど、活動を強化していくということです。

-

きゅうりを備えて無病息災 瓜天王のまつり

伊那市手良中坪に伝わる「瓜天王」と呼ばれる祭りが15日、中坪八幡社で行われました。 瓜天王の祭りでは、境内に設置された仮殿にきゅうりを供えて無病息災を願います。 14日は氏子や区の役員が神事を行いました。 この祭りは、江戸時代に初物のきゅうりを食べて疫病払いをしたのが始まりとされています。 それ以来、毎年7月14日に行われています。 神事が終わると、地域住民がきゅうりを持参し、仮殿に備えていました。 訪れた男性は、「家族の健康と、今年も暑さを乗り切って農作業ができるようお祈りしました」と話していました。

-

伊那まつりに向け大行燈と大提灯設置

伊那まつりで使われる大行燈と大提灯が15日、伊那市役所に設置されました。 15日は、まつりを盛り上げようと市役所の職員が大行燈を設置していました。 まつり当日まで、午後6時から午後8時半の間点灯します。 大行燈は市民おどりでは踊り区間の両端に、花火大会では市役所の正面玄関に設置されます。 また、花火大会で遊ingビレッジ入口に飾られる大提灯も市役所内に取り付けられました。 第43回伊那まつりの市民おどりは8月1日、花火大会は2日に行われます。

-

園児が中心市街地駆け抜ける

園児が伊那市の中心市街地を駆け抜けるちびっこ駅伝が12日行われました。 ちびっこ駅伝は、ぎおん祭りの歩行者天国に合わせて行われています。 この日は、市内の保育園や幼稚園から52チーム、485人が参加しました。 スタートのいなっせ前からゴールの八幡町までのおよそ800メートルを、8人でリレーします。 商店街には多くの保護者が応援に駆けつけ懸命に走り抜ける子ども達に声援を送っていました。

-

大﨑さんバスケットでSO出場

7月25日からアメリカのロサンゼルスで開かれるスペシャルオリンピックス夏季世界大会に伊那市の大﨑克哉さんがバスケットボールで出場します。 14日は、大﨑さんらが市役所を訪れ白鳥孝伊那市長に出場を報告しました。 スペシャルオリンピックスは知的障害者の自立や社会参加などスポーツを通じて支援する国際組織で、4年に1度夏と冬に世界大会を開いています。 大﨑さんは健常者がパートナーとなり試合をするユニファイドスポーツバスケットボールに日本代表として出場します。 大﨑さんは伊那養護学校の高等部からバスケットを始めました。 現在は市内の会社で働いていて毎週日曜日は高等部時代の仲間たちと練習をしています。 大﨑さんのポジションはフォアードだということで、「良い所にパスを出すのが得意」と話していました。 白鳥市長は、楽しんで頑張って欲しいと激励し、イーナちゃんピンバッチをプレゼントしていました。 スペシャルオリンピックスは7月25日からロサンゼルスで開かれることになっています。

-

高遠北小全校児童が「高遠そば」を学ぶ

伊那市高遠町の高遠北小学校の児童は、1年間、地元の名物「高遠そば」について学習します。 14日は、そばつゆに入れる焼き味噌用の大豆の苗を植えました。 この取り組みは、伊那市教育委員会が今年度進めている「暮らしの中の食」事業の一環で行なわれたもので、高遠北小学校では全校児童が高遠そばについて学習しています。 高遠そばは、麺つゆに辛み大根をおろしたものと焼き味噌を混ぜた辛つゆで食べるのが特徴です。 高遠北小学校では、1~2年生が大豆、3~4年生辛み大根、5~6年生がそばなどを栽培します。 14日は、1~2年生が学校近くの畑に焼き味噌用の大豆の苗を植えました。 6月の中旬に1度苗を植えましたが鹿や猿にほとんど食べられてしまいました。 そのため、防護ネットを先月下旬に設置しました。 児童たちは、スコップを使って穴を掘り、30センチ間隔で苗を植えていました。 14日植えた大豆は秋に収穫し味噌をつくる予定です。 また、6年生は薬味の内藤とうがらしの苗を植えていました。 伊那市教育委員会では、今年度、市内全小中学校で自分たちが育てたものを味わう「暮らしの中の食」事業に力を入れていきたいとしています。 高遠北小では秋に食材を収穫しそば打ちをして味わうということです。

-

戦争体験の証言を歌に 伊那で聞き取り調査

戦争体験の証言を歌にして平和活動を行っている長野市出身のシンガーソングライター清水まなぶさんが18日伊那市を訪れ市内の戦争体験者から聞き取り調査を行いました。 清水さんは平成12年に小室哲哉さんプロデュースにより歌手デビューしました。 平成19年、祖父の残した戦争体験手記を目にしたことをきっかけに戦争体験者の声を歌で伝える活動を行っています。 今回もその一環で伊那市を訪れ東京大空襲に遭遇した溝口和夫さんやその兄弟から話を聞きました。 溝口さんは1945年昭和20年東京で暮らしていて空襲にあいました。 清水さんは県内全ての市町村をまわりそこに住む戦争体験者の聞き取り調査を行うことにしています。 清水さんは伊那ケーブルテレビが8月11日に伊那市のいなっせで開く「語り継ぐ戦争 公開シンポジウム」で歌を披露するほかパネルディスカッションにも参加することになっています。

-

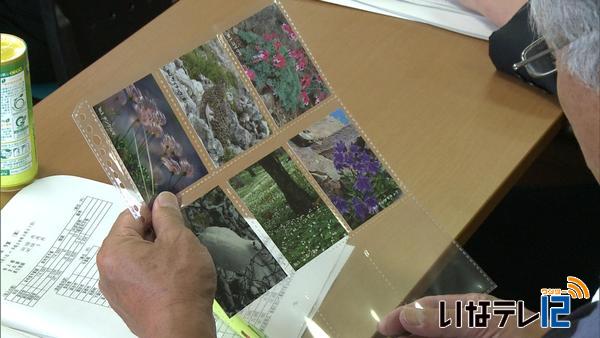

保護取り締まりほぼ昨年並み

高山植物等保護対策協議会南信地区協議会の総会が3日に開かれ、平成26年度の踏み荒らしなどの保護取り締まり件数などが報告されました。 平成26年度の保護取り締まり件数は、25年度と比べ166件減り302件でしたが、保護指導の従事者が減ったため、ほぼ横ばい状況とみられます。 内容は、踏み荒らしと禁止区域への侵入が76%を占めています。 今年度は、高山植物の写真を使い、英語や韓国語、中国語で動植物保護を啓発するカードを作成します。 協議会会長で南信森林管理署の花村健治署長は、「近年、若者や外国人登山客が増加傾向にある。高山植物保護の必要性を理解してもらわなければならない」とあいさつしました。

-

伊那市の田舎暮らしモデル地域第1号 新山の活動学ぶ見学会

伊那市内4か所で田舎暮らしモデル地域の指定を目指す伊那市は、去年11月に第1号として指定した新山地域の取り組みを知ってもらうための見学会を、11日に開きました。 伊那市は、新山地域の他に、高遠町、長谷、旧伊那市の竜西地域でそれぞれ1か所、田舎暮らしのモデル地域指定を目指しています。 この日は、去年11月に指定された新山の取り組みを知ってもらい、地域で指定にむけた検討をしてもらおうと見学会が開かれました。 それぞれの地域の地域協議会や区長会、住民グループなど6団体から25人が参加しました。 新山定住促進協議会運営委員会の境久雄委員長は、新山保育園の再開や、小学校と保育園の連携などについて説明しました。 新山では、子どものいない家庭でも全ての世帯が小学校のPTAに加入する「全戸PTA」が昭和22年から現在まで続いています。 参加した高遠第2・第3保育園の存続と未来を考える会からは「子どもがいない家庭から、PTAに加入する事への反対はないのか」との質問があり、新山の協議会は「学校、保育園がなければ地域が成り立たないというのが地域の共通認識なので反対はない。子供のいない世帯でもPTAに加入する事で積極的に学校に関わり、それが張りあいになっている」と答えていました。 伊那市では、モデル地域指定による移住者の受け入れ体制の整備のほか、地域の子育て世代の定住、活性化を進めていくとしています。

-

最高気温32.1度で真夏日 今年1番の暑さ

10日の伊那地域の最高気温は32.1度の真夏日となり、今年1番の暑さとなりました。 伊那市役所のせせらぎ水路では、親子連れが水遊びを楽しんでいました。 このところ雨模様の天気が続いていましたが、10日の伊那地域は梅雨の晴れ間が広がり、最高気温は32.1度と今年1番の暑さとなりました。 長野地方気象台では、最も暑い時期を上回ったとしています。 11日以降もしばらく晴れの日が続く予想で、午前を中心によく晴れ10日と同じような暑さになるとみています。 関東甲信地方の梅雨明けは毎年7月21日頃で、今年も平年並みになると予想しています。 上伊那広域消防によりますと、午後4時半現在、管内で熱中症により搬送された人はいないということです。 気温の高い日が続くため、消防ではこまめに水分補給をすることや体調管理に気を付けるなど熱中症の予防を呼びかけています。

-

これはなんじゃ?第14回写真展なんじゃもんじゃ 開催

見た人が「これはなんじゃ?」と不思議に思う写真が並ぶ「第14回写真展なんじゃもんじゃ」が、伊那市の伊那図書館で開かれています。 会場には、伊那市境のカメラ店「カメラのキタハラ」に通う小学生から80代までの作品60点が並んでいます。 作品展の名前は、ヒトツバタゴ別名なんじゃもんじゃの木から命名したもので、見た人が「これはなんじゃ?」と不思議に思うような作品を展示しています。 去年から展示している人形をモデルに使った「ドールフォト」は、出展者が去年の作品よりも力を入れて撮影したということで今年の目玉の一つとなっています。 ある会員は「腕自慢の作品展ではなく身近な被写体を写してユーモアを表現しているので子どもから大人まで多くの人に楽しんでもらいたい」と話していました。 「第14回写真展なんじゃもんじゃ」は、19日(日)まで伊那市の伊那図書館で開かれています

-

マツタケ博士 藤原儀兵衛さんから山の環境づくり学ぶ教室

マツタケ博士藤原儀兵衛さんによる、マツタケの生産技術向上を図るための教室が10日、伊那市富県新山のアカマツ林で開かれました。 教室には、市内の山林でマツタケの生産を行っている人など8人が参加しました。 講師を務めたのは、マツタケの生産を始めて50年以上になる伊那市富県新山の藤原儀兵衛さんです。 この日は、伊那市が所有するアカマツ林で枝打ちなどを行いながらマツタケが育ちやすい環境づくりについてコツを聞きました。 参加者は「毎年教室に参加しているが、知らないことをまた教えてもらえたので自分の山でも豊作になるよう頑張りたい」と話していました。 マツタケ教室は10月にも開かれる予定で、次回は藤原さんの山でマツタケの生えている様子を見学することになっています。

-

中国の小学生が伊那市で交流

中国重慶市の樹人(じゅにん)鳳天(ふぉんてん)小学の小学生28人が10日伊那市の西春近小学校を訪問し、ゲームなどで交流しました。 7月は、台湾や中国から34団体、1,130人の訪日教育旅行生が長野県を訪問し、小中学校や高校を訪れます。 このうち重慶市の樹人鳳天小学は、6日から15日までの日程で来日していて、10日は、伊那市の西春近南小学校を訪問しました。 児童会長の井口大瑛(たいよう)君は、「楽しみにしていました。今日一日楽しく過ごしてくれたらうれしいです」と歓迎のあいさつをしました。 これにこたえ中国のマー・ホウセイ君は、「日本はどこもきれいで中国がもっとも学ぶべきところ。短い時間だが、友達になりたい」とあいさつしました。 西春近南小からは、てまりがプレゼントされ、中国からは、人を育てるには100年かかるという意味の学校目標を書いた書が手渡されました。 2年生は、簡単な中国語もまじえた歌や合奏を披露し歓迎しました。 児童会主催のじゃんけん大会では、くやしがったり喜んだりと楽しそうに交流していました。 このあと、給食の配膳の様子を見学したり、清掃も一緒に行うなどして、市内のホームステイ先へとむかいました。 10日は、高遠北小学校や新山小学校でも旅行団との交流が行われました。

-

元気づくり支援金2次分内定

県が地域の特色ある取り組みを支援する元気づくり支援金の2次分が内定し、9日公表されました。 13の事業で、1,143万円です。 上伊那医療生協の外国人学校とのスポーツ交流大会に30万円、伊那市の伊那地域活性化事業「井月テキスト」に57万円、南箕輪村のVC長野トライデンツとのまっくんバレーボール教室に73万円、箕輪町の自然エネルギー普及事業に124万円、伊那経営フォーラム実行委員会のインバウンドおもてなしフォーラムの開催に74万円、伊那谷は子育てバレー実行委員会の交流イベントに191万円、伊那谷花卉生産者若手会の伊那谷発届け東北へ笑顔の花プロジェクトに69万円などとなっています。 2次分には、14の団体から1,543万円の要望がありました。

268/(火)