-

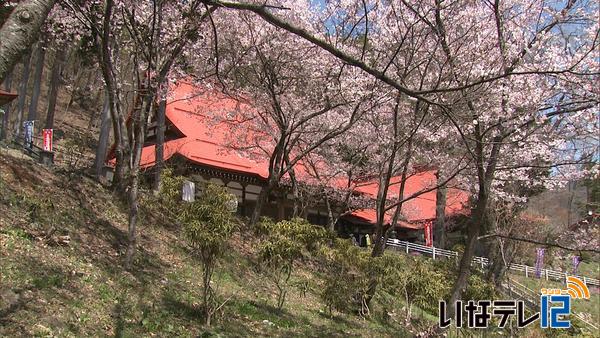

高遠城址公園 さくら祭り 有料入園者数23万人超

今年の高遠城址公園のさくら祭りの反省会が3日、伊那市高遠町総合福祉センターで開かれました。 反省会には、関係団体の代表など50人が出席しました。 今年のさくら祭り有料期間は、4月9日の咲き始めから25日の散り終わりまでの17日間でした。 有料入場者数は23万1,559人で、東日本大震災で落ち込んだ年から3年連続で増えていて、震災前の水準まで回復しました。 最盛期となったのは4月19日の土曜日で3万4,750人でした。 市営有料駐車場の利用台数は、1万5,126台で、去年より2,888台減りました。 これは一般車両での乗り入れの減少と、大型車での入園が増えたことによるものです。 シャトルバス利用者は、去年まで200円だった料金を100円にしたことで、1,572人増えて、2万9,532人となっています。 このため、大きな渋滞はなかったということです。 また、今年から導入した交通規制や道路状況などがわかるアプリは、4,056件のダウンロードがありました。 高遠城址公園周辺の宿泊施設の利用状況は、去年より344人多い、1,277人でした。 これは、今年伊那市が「泊まって観ようキャンペーン」として、市内13か所の協賛宿泊施設に宿泊した人に、公園の1日入園券をセットにしたことによるものです。 出席者からは、「駐車場代の見直し」や「早朝入園の時間をはやめてほしい」などの意見が出されていました。

-

伊那地域 2日連続の真夏日

1日の伊那地域は、最高気温が33.6度と5月31日に引き続き2日連続の真夏日となりました。 伊那市役所南側にあるせせらぎ水路です。 子どもたちが水遊びを楽しんでいました。 1日の伊那地域の最高気温は、平年に比べ10度以上高い33.6度で、今年最高を記録し、6月の気温としては過去2番目で、8月上旬並みでした。 長野地方気象台によりますと、この暑さは、4日水曜日ころまで続くということで、水分補給など熱中症対策に注意するよう呼びかけています。 伊那消防署によりますと、午後3時現在、伊那消防組合管内で熱中症で搬送された人はいないということです。

-

入笠山山開き 登山客で賑わう

伊那市と富士見町にまたがる入笠山が31日山開きとなり、子どもからお年寄りまで多くの登山客で賑わいました。 標高1,955メートルの入笠山は、登山口から山頂まで30分ほどで登れることから、女性や子どもでも登山が楽しめます。 山開きとなった31日は、県内外から多くの登山客が訪れ、仲間と会話を楽しんだり草花を眺めたりしながら歩いていました。 入笠山の山頂です。 南アルプスの仙丈ケ岳をはじめ、八ヶ岳連峰や中央アルプスなど360度のパノラマが広がります。 また、31日の伊那地域は真夏日となりましたが、午後1時の山頂の気温は24度で、時折心地よい風が吹いていました。 登山客らは、写真をとったり弁当を広げて味わうなどして楽しんでいました。 山開きに合わせ安全祈願祭が行われ、伊那市と富士見町などでつくる入笠山観光連絡協議会の関係者の他、登山客など150人が参加しました。 協議会会長の小林一彦富士見町長は「今年はジオパーク全国大会に合わせ様々なイベントが開かれる。ローカルな入笠山から全国で有名な入笠山になるよう取り組んでいきたい」と話していました。 入笠山観光連絡協議会によりますと、入笠を訪れる観光客は年々増えていて、昨年度はおよそ30万人が訪れたということです。

-

第36回プロドライバー事故防止コンクール表彰伝達式

県内の運送や運輸に関わる事業所を対象に行う第36回プロドライバー事故防止コンクールで伊那警察署管内の3つの事業所と5人が表彰されました。 27日は、伊那警察署で表彰伝達式が行われました。 優秀事業所には、辰野タクシー株式会社と、有限会社白川タクシーが、 優良事業所には、高遠観光タクシー有限会社が選ばれました。 また、標語部門では伊那バス株式会社の北原育子さんの作品、「これぞプロ 確かな技術と素敵な笑顔」と、 西澤健さんの作品「事故ゼロを 願う心は ゆとりから」が優秀標語に選ばれました。 プロドライバー事故防止コンクールは、ドライバーが安全運転や接客マナーの向上に努め、一般ドライバーの模範となって安全で快適な交通社会を目指す事業所や個人を表彰するものです。 受賞者は、「これからも安全運転を心がけて子どもや高齢者をはじめ地域の人達の事故防止に努めていきたい」と話していました。

-

実技を交えて介護予防講演会

効果的に身体を動かすポイントを学ぶ実技を交えた介護予防講演会が、29日、伊那市高遠町の総合福祉センターやますそで開かれました。 講演会には100人ほどが参加しました。 講師を務めたのは、東京を中心に活動する健康運動指導士の藍 早瀬さんです。 藍さんは、高遠町地区で普及している健康づくり・転倒予防のための「筋力つくつく体操」を考案し、指導しています。 講演会では、椅子に座ったままできる筋力トレーニングが行われました。 健康であり続けるための秘訣をまとめた健康十訓を、身体を動かしながら歌いました。 ほかに、筋力つくつく体操を、普段と違う曲を使って、全員で踊りました。 藍さんは、「筋肉は優秀で、年齢を重ねても、鍛えることができる。筋力を鍛えれば、転倒を防ぎ、寝たきり予防にもつながります」と話し、定期的な運動を呼びかけていました。

-

伊那市西山でシカ捕獲数増加

伊那市の天竜川より西の地域で昨年度捕獲されたニホンジカは、31頭で、5頭だった前の年に比べて6倍に増えたことがわかりました。 23日市役所で開かれた伊那市有害鳥獣対策協議会で報告されました。 昨年度のニホンジカの捕獲量は、市全体で3,300頭とほぼ前年並みでした。 伊那地区は、308頭で、そのうち西春近や西箕輪地区の西山で捕獲されたのは、中央道沿いを中心に31頭でした。 伊那猟友会の牧田文男会長は、「西山でも一般の人がニホンジカの姿を見るようになってきている。北は辰野から、南は、竜東から川を渡って入ってきていて、間違いなく増えている。今年度は、くくり罠で、西山の捕獲を徹底的にやらなければならない」と話していました。 会長の白鳥孝市長も「ニホンジカが西山に広がっていて、ある日爆発的に被害が出ないか心配している」と述べました。 伊那市の昨年度の有害鳥獣による農作物被害は、213トン、2,900万円余りでした。

-

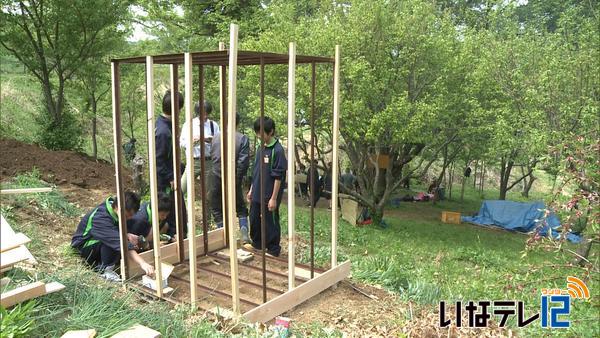

高遠高校福祉コース 「プレーパーク」を体験

自然の中で子供たちの自主性などを育む「プレーパーク」に、高遠高校福祉コース1年生の生徒が、運営ボランティアとして参加します。 8日、会場となっている伊那市高遠町のポレポレの丘で準備作業と体験を行いました。 プレーパークを運営している「チームポレポレ」のメンバーが講師をつとめ、環境整備などの会場の準備や、昼食作りを体験しました。 プレーパークは、自然の中で自由に遊ぶ事を通して、子ども達の自ら考え行動する力を養おうというもので、ポレポレの丘で毎月1回開かれています。 初めての薪割りに悪戦苦闘する姿もありました。 生徒らは、来週開かれるプレーパークに運営ボランティアとして参加し、小さな子ども達と触れ合います。 高遠高校では、地域のイベントに積極的に参加し、交流を図っていきたいと話していました。

-

早咲きのぼたん咲き始め

伊那市高遠町山室の遠照寺で早咲きのぼたんが咲き始めています。 ぼたんは1982年昭和57年に松井教一住職の母親が3株植えたのが始まりで現在境内には170種類2000株が植えられています。 今は早咲きのぼたんが咲き始め訪れた人たちが写真を撮ったりしながら楽しんでいました。 遠照寺では現在ぼたん祭りを開催していて本格的に花が咲く22日以降から入場料400円がかかります。 花の見頃は今週末ころからで6月はじめまで楽しめるということです。

-

高遠・長谷総合支所長 交代へ

伊那市は、任期満了に伴う高遠町地区と長谷地区の総合支所長の人事異動を今日内示しました。 高遠町地区の新しい総合支所長には、高遠町総合支所産業振興課主査の広瀬源司さん。 長谷地区の新しい総合支所長には、伊那市観光協会の観光プロモーター池上直彦さんが就任します。 合併後の平成20年5月23日以来、高遠町総合支所長をつとめてきた伊藤俊規さんと長谷総合支所長の中山晶計さんは、任期満了となる22日で退任します。 新しい総合支所長の任期は、23日から平成28年3月31日までとなっています。

-

村全協 大芝観光企画推進員

南箕輪村は大芝高原のイベントの企画や運営などに携わる大芝観光企画推進員を新たに配置します。 これは12日村役場で開かれた村議会全員協議会で報告されたものです。 村ではこれまでに、大芝高原のイベントの企画・運営に携わる専門の職員の必要性を求められていました。 職員は、臨時職員で産業課商工観光係として1人で、雇用期間は6月9日から来年3月末までだということです。 主な職務は、大芝高原関連イベントの企画・運営や、観光PR、農商工連携などで、村観光協会設立に向けた準備も行います。

-

桜守佐野藤右衛門さんのトークイベント

京都府在住で親子三代にわたる桜守佐野藤右衛門さんのトークイベントが10日、伊那市高遠町の信州高遠美術館で開かれました。 会場には多くの人が訪れ、立ち見がでるほどでした。 イベントは、先月5日から開かれている佐野さんの展示会に合わせて企画されたものです。 佐野家は、祖父、父と3代にわたる桜守で、藤右衛門さんは桜保全のために全国から収集した珍しい品種の桜を育てています。 桜に関する美術品のコレクターでもあり、会場には佐野さんが所蔵する掛け軸や漆工芸品など78点が並べられています。 現代社会を桜に例えながら話すなど、佐野さんのユーモア溢れる話術に会場からは笑いがおきていました。 トークイベントでは、京都祇園の舞妓や芸妓による舞踊が披露され、会場を華やかに演出しました。 信州高遠美術館によりますと、花見シーズンを中心に4月5日からきのうまでに5,651人が訪れたということです。 展示会は、引き続き25日日曜日まで開かれています。

-

芝平石灰岩採掘場跡の環境整備

昭和50年代に集団移住した伊那市高遠町芝平の元住民でつくる「芝平会」は、4日、伊那谷遺産に今年3月に追加登録された「芝平石灰岩採掘場跡」の環境整備作業を行いました。 この日は、芝平会のメンバー16人が参加し、立木の伐採を行いました。 ここは、かつて土壌改良のための肥料となる石灰岩が豊富に産出されました。 盛んに採掘が行われていたのは幕末から明治37年までの間で、昭和20年頃まで続いていたということです。 採掘場跡では、石灰岩の露頭が確認できます。 その周辺には、切り崩した石灰石を運ぶために敷かれたトロッコの道、焼いて粉状の石灰にするための窯の跡などがあります。 窯の周辺には、石灰石がまだ残されていました。 伊那谷遺産は、天竜川上流河川事務所などが取り組むプロジェクトで、土木、暮らし、自然にまつわる先人たちの足跡を残していこうと、これまで98件が登録されています。 子どもの頃、採掘場での作業を見たことのある北原厚さんは、採掘場と共に伊那谷遺産に登録された「芝平集落」の800年の歴史と、採掘作業に携わってきた先人へ、思いをはせていました。 芝平会では、今後、年に1回程度整備作業をする計画で、歴史の勉強をするために子ども達にも見に来て欲しいと話していました。

-

満光寺で1ヶ月遅れの花祭り

お釈迦様が生まれたとされる4月8日から1ヶ月遅れの8日、誕生を祝う花祭りが、伊那市高遠町の満光寺で行なわれました。 この花祭りは、高遠町と長谷にある26のお寺で組織する東部仏教会が毎年開いています。 高遠第1・第4、長谷保育園の園児も花祭りに参加し、お釈迦様に手をあわせていました。

-

台殿区で公民館の完成祝賀会

合併20周年を迎えた、伊那市高遠町の台殿区で公民館の完成祝賀会が6日開かれました。 祝賀会には、区民およそ150人が参加し公民館の完成を祝いました。 高遠町藤沢の台区と高遠町長藤の殿垣外区が平成6年に合併して台殿区となりました。 昭和から平成にかけて、殿垣外区の世帯数が減少し、山林などの維持管理が難しくなり、台区へ合併を申し入れたものです。 これを受けて台区では合併検討委員会を立ち上げ検討し、平成6年に住民の同意のもと、合併が成立しました。 これにより、台区の台と、殿垣外区の殿をとって、台殿区となりおよそ80戸の集落となったということです。 台殿区の向山真区長は「若干人口は減少してはいるが、完成した公民館を拠点に地区の伝統と文化を後世へ受け継いで行きたい」と話していました。

-

唐木さちさん 高遠美術館で花入れ

伊那市の花人、唐木さちさんが、25日まで信州高遠美術館で開催している小松華功さんの陶芸展の陶器に花入れを行ないました。 小松さんの桜をモチーフにした陶器に、唐木さんが季節の花を生けました。 唐木さんは、自宅で育てている山野草や花を使った生け花で、雑誌への連載や、東京で展示会を開くなど活躍しています。 陶器の展示会で、花を生け、展示を華やかにして欲しいと依頼されることも多くあり、以前に小松さんの個展でも、花を生けています。 高遠美術館で唐木さんの展示会が開かれるのは、これが6回目です。 ゴールデンウィーク中に、桜が終わった城址公園を訪れた人をもてなそうというものです。 同時に開かれている、京都在住の桜守・佐野 藤右衛門さんのコレクションを見た人たちに、花でほっと一息ついてもらいたいと、構成を工夫したということです。 唐木さんの生け花の展示は6日で終了しましたが、10日に開かれる佐野さんのトークイベントに合わせて花を生けなおすということです。

-

花の丘公園 八重桜見ごろ

高遠城址公園に次ぐ伊那市高遠町の第二の桜の名所「花の丘公園」の八重桜が見ごろを迎え訪れた人たちが花見を楽しんでいます。 花の丘公園には八重桜など50種類、2千本の桜が植えられています。 時期をずらして咲くため、長い期間花を楽しむことができます。 花は、去年に比べて一週間ほど遅いということで、現在は八重桜の一種で花の色が濃いカンザンと、花の色が淡いイチヨウが見ごろを迎えています。 公園の桜は、旧高遠町時代に各種団体が桜の名所にしようと植樹をして整備をしました。 天候にもよりますが、花は今週いっぱい楽しめるということです。

-

保科正之生誕403年祭

旧高遠藩主保科正之の生誕403年祭が2日伊那市高遠町の歴史博物館で行われました。 生誕祭は、博物館中庭にある保科正之の石像の前で行われました。 市内のほか保科正之ゆかりの福島県会津若松市や猪苗代町からおよそ60人が参加しました。 生誕祭は、保科正之を顕彰し、大河ドラマ化実現への機運を盛り上げようと毎年行われています。 保科正之は、徳川家3代将軍家光の異母兄弟で、幼少時代を高遠で過ごしました。 旧高遠藩主となったのちに会津藩主や四代将軍家綱の補佐役を務め、名君と呼ばれています。 名君「保科正之の大河ドラマをつくる会」会長代理の酒井茂副市長は、「保科正之の人を大切にする心を広く伝えていきたい」と話していました。

-

桜の塩漬け「桜志津久」の花摘み作業

伊那市商工会女性部高遠支部のメンバーは、高遠スポーツ公園文化体育館で、桜の塩漬けにする八重桜の花摘み作業を2日行いました。 この日は、伊那市商工会女性部高遠支部のメンバー12人が体育館の敷地内にある4本の八重桜の花摘み作業を行いました。 伊那市商工会女性部高遠支部のメンバーは、桜の町高遠をPRしようと毎年お花見の時期に桜の塩漬け「桜志津久」を販売しています。 今年は花つきが良く、100kg分程取れたということです。 この日摘み取った桜は、仮漬けや本漬けをして寝かせ、来年の春に味わえるということです。

-

平成25年度のペレット販売 過去最高

上伊那森林組合が製造している木質ペレット燃料「ビュア1号」の平成25年度の売り上げが、過去最高だったことがわかりました。 2日、伊那市内で開かれた上伊那森林組合の第20回通常総代会で報告されました。 それによりますと、平成25年度の木質ペレット燃料「ピュア1号」の売り上げは、当初の計画量を上回る1,935トン、5,600万円で、過去最高となりました。 組合では、品質が評価され全国的に販路が広がったことと、寒波や石油など化石燃料の高騰が影響したと見ています。 上伊那森林組合は、製造しているペレットの品質などが認められ、平成24年度に日本ペレット協会から全国で初めての優良認証を受けています。

-

桜シリーズ⑱ 松倉の桜

放送エリア内の桜をお伝えする桜シリーズ。 18日目の28日は、伊那市高遠町藤沢の松倉の桜です。 国立信州高遠青少年自然の家に向かう途中にある、松倉地区が管理するタカトオコヒガンザクラが見頃です。 地元の人によりますと、満開を少し過ぎて現在散り始めですが、現在満開のイワヤマツツジとあわせて楽しむことができます。

-

桜シリーズ⑰ 水上熊野神社

放送エリア内の桜をお伝えする桜シリーズ。 26日は、伊那市高遠町藤沢の熊野神社の桜です。 国道152号線沿いの水上集落の熊野神社入口にある枝垂れ桜が見ごろです。 地元の人によりますと、1週間ほど前に咲き始め、25日満開になったということです。

-

桜シリーズ⑯遠照寺の桜

放送エリア内の桜をお伝えする桜シリーズ。 25日は、伊那市高遠町の遠照寺の桜です。 遠照寺境内のコヒガンザクラが見ごろを迎えています。 高遠城址公園よりも遅れて咲くことから、混雑する時期をずらして花見に訪れる花見客も多いということです。 花は現在散り始めていますが、4月いっぱいは楽しめるということです。

-

第43回日本画県展 始まる

第43回日本画県展が、23日から伊那文化会館で始まりました。 日本画県展は、長野県日本画会が開いているもので、会場には県内から出品された、76点が並んでいます。 伊那支部から出品した10人のうち、高遠町の鈴木岬さんの「待月」が、信越放送賞を受賞しています。 鈴木さんの、「待月」は雪がうっすら積もる、冬の初めに高遠町の月蔵山から月が出るのを待っている様子が描かれています。 ある会員は、「年々出品数が減ってきているので、伝統ある日本画の技法を残していきたい」と、話していました。

-

桜シリーズ⑭ 高遠・弘妙寺の桜

放送エリア内の桜をお伝えする桜シリーズ。 23日は伊那市高遠町の弘妙寺の桜です。 弘妙寺には、タカトウコヒガンザクラや枝垂れ桜など70本ほどの桜があります。このうち、50本のタカトウコヒガンザクラが、今見ごろを迎え、今週末には満開になりそうだという事です。

-

高遠町勝間の薬師堂しだれ桜 見頃

伊那市の桜の名所のひとつ。高遠町勝間のしだれ桜が見頃となっています。 21日は多くの花見客が訪れ春の雨の中咲き誇るしだれ桜の風情を楽しんでいました。 勝間のしだれ桜は樹齢140年を越える古木です。 毎年高遠城址公園の桜より数日遅れて見頃となり、城址公園を訪れた人が足をのばします。 しだれ桜がある勝間薬師堂周辺にはタカトオコヒガンザクラも植えられるなど整備が進んでいます。 21日は春の雨が降る中、その風情を楽しむ人や写真におさめる人たちで賑わっていました。 しだれ桜を管理している薬師堂の桜を守る会会長の秋山文男さんは伊那市から地域桜守に認定されています。 子どものころはこのあたり一帯が遊び場だったといいます。 勝間の住民およそ40人でつくる守る会では、年間を通して桜の管理や保護活動を行っています。 勝間のしだれ桜は今週いっぱい楽しめるということです。

-

桜守稲辺謙次郎さん 最後のシーズン

那市振興公社の職員で桜守として長年高遠城址公園の桜を見守ってきた稲辺謙次郎さんは、来年3月に定年退職を控えていて、今年の観桜期が桜守として最後のシーズンとなります。 「高遠の桜は世界一。今年は今までに無く見事に咲いてくれた」と笑顔で話す稲辺さん。 16日に満開となった高遠城址公園、今年も多くの花見客が訪れています。 稲辺さんは平成11年から桜守として高遠城址公園の桜の管理をしてきました。70歳の稲辺さんは、伊那市振興公社を来年3月に定年退職することになっていて、高遠城址公園の桜守としては今年が最後の花見シーズンとなります。 高遠の桜で思い出に残っている事を尋ねると「4年前の花見シーズンの4月に降った雪で多くの枝が折れ残念だった。この4年間は繰り返さないよう手入れしてきた」と話します。 稲辺さんは、公園の桜の管理は後継者に託し、退職後は市内にある他の桜を守っていきたいとしています。

-

高遠城址公園で信州そば発祥の地をPRするイベント

伊那市高遠町の高遠城址公園で19日、信州そば発祥の地をPRするイベントが開かれました。 桜が満開の高遠城址公園は、19日も県内外からの観光客らで賑わいました。 公園内にある高遠閣では、伊那市と友好提携を結んでいる福島県猪苗代町のそば店従業員がそばを作っていました。 販売されたのは、猪苗代でも食べられている高遠そばと猪苗代名物の祝言そばなど3種類です。 これは、観光客の集まるさくら祭り期間中に、信州そば発祥の地をPRしようと伊那市が初めて企画したもので、お昼時になると長い列が出きていました。 高遠閣の2階では、花を間近に眺めながらそばを味わっていました。 そばは12日も販売され、2日間で1,000食を予定しています。 また、19日は市役所と城址公園を結ぶシャトルバスが今シーズン初めて運行しました。 市役所駐車場では、訪れた観光客が次々とバスに乗り込んでいました。 バスを運行している伊那バスによりますと、19日はバス10台で往復運行を行い、およそ3,000人が利用したということです。 去年は、バスを待つ人で長い列ができたということですが、今年は道路の渋滞がほとんどなかったことから乗客を待たせることなく運行できたと話していました。 高遠町総合支所では、道路が渋滞しないよう、産業振興課の職員や警備員が道路状況や車の駐車状況を確認し、現場の警備員に指示を出していました。 今シーズンから提供を始めたスマートフォン用の無料アプリ高遠さくらナビすいすイーナは、駐車場の空き情報や道路の混雑状況が分かります。 4月1日の提供開始から18日までに、およそ3,300件のダウンロードがあったということです。

-

高遠城址 今週末へ入り込み期待

高遠城址公園の17日までの入園者数は、13万8,412人で、今後どれだけ伸ばすかが注目されます。 伊那市が今年度算出した公園管理の年間収支の黒字確保の基準は、21万人で関係者は、今後の人出に気をもんでいます。 満開宣言から3日目となった高遠城址公園。 18日も多くの花見客で賑わっていました。 伊那市は、収支を明確にした上でさくら祭りに取り組もうと、去年初めて公園の収支見込みを算出しました。 去年の入園者は、22万3,000人で、入園料収入は、1億237万円、駐車場収入は、1,823万円で合計1億2,385万円でした。 これに対して支出総額は、公園管理やシャトルバスの運転委託料などで1億2,319万円でした。 今年度は、管理経費の見直しを行い黒字ラインを21万人としています。 伊那市によりますと、17日現在の入園者数は、9日間で13万8,412人となっています。 開花宣言により、9日から入園が有料となり、満開となった16日は、今シーズン最高の2万6,460人が訪れました。 今週末で6万1,588人を越えると20万人を突破、7万1,588人を超えると21万人を達成します。 花見の波及効果はどうでしょうか。 今日の高遠城址公園です。 宿泊先を訪ねると、松本、安曇野、白馬、松代、諏訪など、伊那以外が大半を占めています。 こうした状況を打破するため、伊那市は、今年夜桜で宿泊につなげようと大都市圏に売り出しました。 その効果は、高遠地区とは反対の西箕輪の愛和の森ホテルでも現れていました。 一方で、ある旅館経営者は、「足がなく夜桜をあきらめる宿泊客も多い。シャトルバスや直通バスなどの充実を期待したい」と話しています。 毎年花見は、天候や花の咲くタイミングに左右されます。 公園内の売店で話を聞きました。 観光のスタイルが変わり、情報が豊富になった今、高遠城址公園を訪れる人をいかにこの地域にとどまらせ、お金を落としてもらえるか。 ニーズを見定めた対応が今後のかぎとなりそうです。

-

踊り、さくら茶で花見ムード盛り上げ

高遠城址公園では花見ムードを盛り上げようと16日、踊りや桜茶のサービスが行われました。 南ゲート付近では、高遠小学校の5年生40人余りが武田信玄の5男・仁科五郎盛信と織田軍との戦いを表現した舞、「孤軍高遠城」を披露しました。 高遠小学校では、毎年、花見遠足で城址公園を訪れています。 2年前から、観光に関り訪れた人達をもてなそうと子供達が発表を行っています。 子どもたちは満開の桜の下で堂々と踊りを披露していました。

-

高遠城址公園 満開

天下第一の桜として知られる高遠城址公園の桜が16日満開となり公園内は多くの花見客でにぎわいました。 高遠城址公園には、およそ1500本のタカトオコヒガンザクラがあり、濃いピンク色の花を咲かせています。 午前7時。見ごろとなっている公園内には、早朝にも関わらず、観光客が訪れていました。 正午近くになると、公園近くの駐車場は満車となり、付近の道路では乗用車や観光バスが列を作っていました。

201/(火)