-

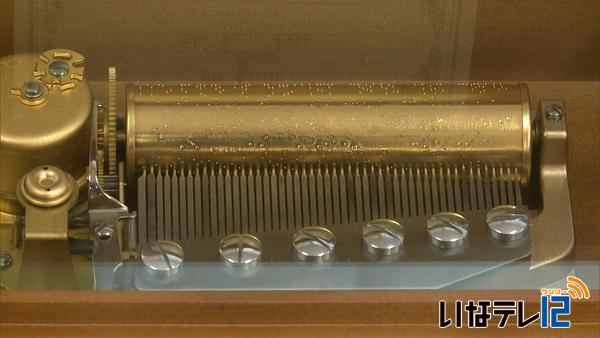

オルゴールの音色楽しむ

オルゴール収集家による、クリスマスオルゴールコンサートが22日、箕輪町の箕輪町図書館で開かれました。 音色を披露したのは、辰野町在住の北原昇さんです。 北原さんは、下諏訪町のオルゴールメーカーに45年勤務し部品の製造などに携わっていました。 3年前に退職、現在は、その魅力を伝えようと各地でコンサートを開いています。 北原さんがコレクションしている1990年代に製造されたものを使い、クリスマスにちなんだ曲など13台の音色を披露しました。 北原さんは「タイプによって音色が違う、金属が奏でる生の音色を楽しんでもらえたと思う」と話していました。

-

町図書館内交流室の愛称「なごみ~な」に決まる

箕輪町の箕輪町図書館内にある、世代間交流室の愛称が、「なごみ〜な」に決定しました。 17日は考案者に記念品が贈られました。 考案したのは、箕輪町北小河内在住の丸山智子さんです。 丸山さんは13年程前から、箕輪東小学校で子ども達に読み聞かせを行っています。 普段から良く図書館を利用していて、「なごみ〜な」という名前が浮かんだそうです。 箕輪町図書館では、町内にある交流施設と区別しやすくするために愛称を募集しました。 募集期間は8月1日から31日まで、全国から33の応募がありました。 箕輪町の読育ボランティアネットワークなどで組織された選考委員会が11月26日に最終決定しました。 箕輪町図書館、唐沢清志館長は「いい名前を付けていただいた。和める施設にしていきます」と話していました。

-

箕輪町木下区民 昔の遊びや料理で交流

箕輪町木下区の住民が昔ながらのおもちゃや料理を作って交流をする「ふれあい昔の遊び」が15日、木下公民館で開かれました。 木下区では、毎年この時期に、地区のお年寄りを中心に、子ども達にお手玉やゴムで回るコマなどの作り方を教えて交流しています。 子ども達は、作り方を真剣に聞きながら作っていました。 調理場では、御釈迦様が気に入って食べたと言われている「やしょうま」というおやつを作りました。 やしょうまは、今日参加した子どもたちがおみやげとして持ち帰ったということです。

-

岡谷工業高校ラグビー部全国大会出場挨拶

第93回全国高校ラグビーフットボール大会に、箕輪町在住で岡谷工業高校3年の井澤治樹さんと丸山大輝さんが出場します。 11日は、井澤さんと丸山さんが箕輪町役場を訪れ、平澤豊満町長に出場の報告をしました。 岡谷工業高校は、27日から大阪府で行われる第93回全国高校ラグビーフットボール大会に長野県代表として出場します。 岡谷工業高校はこの大会に去年も出場しましたが、自分たちのプレーが思うように発揮できず1回戦で広島県代表の尾道高校に敗れました。 平澤町長は「コンディションを整えて頑張ってください」と話していました。 岡谷工業高校は28日に京都府代表の桂高校と初戦を迎えます。

-

三館連携 クラフト体験

箕輪町は、子ども達にものづくりの楽しさを知ってもらおうとクラフト体験イベントを14日、町文化センターで開きました。 イベントは、郷土博物館、図書館、公民館の三館連携事業として開かれたものです。 夏と冬の年に2回開いていて今回で6回目です。 会場には、石鹸アートや折り紙クラフトなど17のブースが設けられました。 このうち石鹸アートのブースでは、溶かした石鹸を使って星やハートの形に模っていました。 この他、フラフープやめんこなど昔の遊びを体験するブースもあり、親子連れで賑わっていました。 イベントには、箕輪進修高校の生徒らもボランティアで参加し、運営を手伝っていました。 町では、子ども達が物作りの楽しさを体験できるようなイベントを今後も計画していきたいと話していました。

-

南宮神社山車飾り 制作すすむ

来年1月の初祭りを前に、箕輪町木下では南宮神社の山車飾りの制作が進められています。 14日は、木下山車飾り保存会のメンバーの他、箕輪中部小学校の児童8人が、南宮神社の境内にある祭典準備室で作業を行いました。 今年は、忠臣蔵の「刀傷・松の廊下」など6つの場面が製作されています。 南宮神社の山車飾は、箕輪町の無形民俗文化財です。 明治の初めごろ高遠から木下に養子入りした青年が「高遠の山車飾りの様なものを祭りで飾ってはどうか」と提案したのが始まりとされています。 当時は、地区の常会や青年会らによって作られた飾りが商店の店先に数多く並んだということですが、戦後の経済状況の変化などにより年々数が減っていったということです。 そんな状況をなんとかしようと事業の存続を願う人達でつくる保存会が昭和54年に発足し、今でも初祭りには毎年奉納されています。 毎週土曜日に作業を手伝っているという子ども達は、浦島太郎の山車を作っていました。 人形が着る衣装の製作を20年以上前から担当している浦野ちゑ子さん85歳。 作業は大変と話しますが、その分出来上がった時の喜びは一入(ひとしお)ということで、出来るうちは続けていきたいと話します。 箕輪南宮神社の初祭りは、来年1月11日と12日の2日間で、山車飾りは神社と木下駅前に展示されることになっています。

-

八十二銀行箕輪支店に伊那警察署から感謝状

伊那警察署は、オレオレ詐欺を未然に防いだとして、箕輪町の八十二銀行箕輪支店に、12日感謝状を送りました。 12日は、伊那警察署の青木辰夫署長から、八十二銀行箕輪支店の吉村 繁支店長に感謝状が送られました。 先月27日、八十二箕輪支店に、「お金をあるだけ下ろしたい」と80代の女性が訪れ高額な現金を払い戻そうとしました。 窓口の職員から報告を受けた、窪田 一成次長は、女性から詳細な話を聞き、詐欺ではないかと警察に通報し、オレオレ詐欺を未然に防ぎました。 窪田次長は、「携帯電話を変えた、風邪を引いているといっていたことなど、特殊詐欺の手口に間違いないと思った」と話していました。 吉村支店長は、「詐欺の手口をよく研究して、今後も被害を未然に防ぎたい」と話していました。 伊那警察署管内の今年の特殊詐欺被害発生件数は、11月末現在で14件、被害額は8,000万円ほどとなっています。 今年に入り、金融機関が未然に防いだ件数は、今回の八十二銀行箕輪支店を含め9件となっています。

-

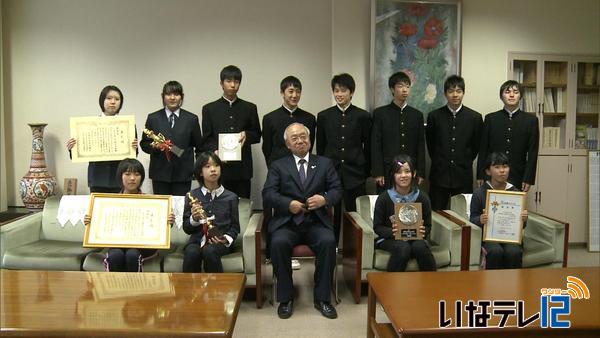

箕輪中部小と箕輪中がTBSこども音楽コンクールで優秀賞

箕輪町の箕輪中部小学校と箕輪中学校は11月30日に東京都で開かれたTBSこども音楽コンクール東日本優秀演奏発表会で優秀賞を受賞しました。 11日は箕輪中部小合唱団、箕輪中合唱部の12人が役場を訪れ、平澤豊満町長に受賞を報告しました。 TBSこども音楽コンクール東日本優秀演奏発表会には、長野県、山梨県、新潟県から小学校合唱の部には8校、中学校合唱の部には9校が出場しました。 両校とも2位にあたる優秀賞を受賞し、 箕輪中部小は初出場での入賞、箕輪中は2年連続優秀賞獲得です。

-

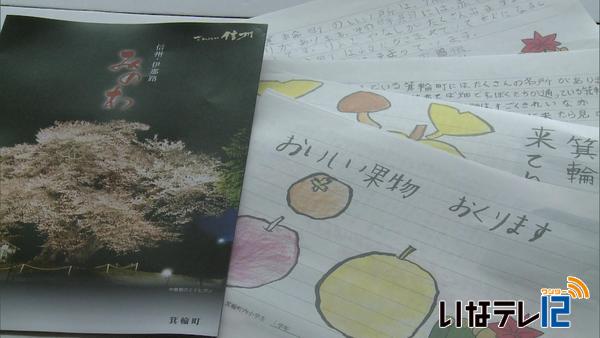

箕輪町農産物のふるさと便

箕輪産のリンゴや長芋に町内の児童の便りなどを添えて贈る「ふるさと便」の出荷作業が10日、箕輪町の果実選果場で行われました。 ふるさと便は、箕輪町観光協会などが行っていて、箕輪産の農作物に町を紹介する便りや絵を添えて贈るものです。 今年は、りんご5キロが113箱、りんご10キロが55箱、長芋5キロが117箱で合わせて285箱が全国各地に出荷されます。 10日は担当者がリンゴと長芋を詰め込んだダンボールにパンフレットや便りなどを入れる作業にあたっていました。 今年の便りや絵は箕輪北小学校、箕輪東小学校、箕輪西小学校の児童から155点が寄せられました。 ふるさと便の利用者は年々増えていて、心温まる贈り物として喜ばれているということです。

-

町長「医師の診療方針を尊重しながら見守る」

箕輪町の平澤豊満町長は、町国民健康保健東部診療所の受診者が医師が変わってから減少したことについて、「医師の診療方針を尊重しながら見守っていく」との考えを示しました。 南小河内の東部診療所は今年3月中旬から新しい医師が着任しています。 9日の町議会一般質問で新しい医師の着任後から受診者が減少している現状について質問がありました。 町によりますと10月末現在で受診者数は3,846人で去年の同じ時期の5,590人と比べて1,744人減少しているということです。 町はこれについて医師が変わったことと新しい医師の薬に頼らない診療方針を原因に挙げています。 新しい医師になってから薬をもらうだけの診療は366人で去年の同じ時期の1,070人と比べ704人の減少となっています。 受診者数の減少にともない診療報酬も減となり、町では12月議会に2,000万円の繰り出し金を計上しています。 平澤町長は「生活習慣病を改めることで病気を予防し、なるべく薬に頼らないとする診療方針は間違っていない」としてうえで「医師の方針を尊重しながら見守っていく」との考えを示しました。

-

旧そば処留美庵 名称変更し来年7月オープンへ

箕輪町の平澤豊満町長は、9日開かれた町議会一般質問で箕輪町大出の旧そば処留美庵について町の農産物を活用した食を提案する施設として名称を変更しオープンするとの考えを示しました。 留美庵はその運営などについて争っていた農事組合法人と5月に和解し現在町の所有となっています。 今後みのわ振興公社が指定管理者となり民間も加わる形で運営する計画です。 町では農産物直売所など周辺施設と機能的に一体化させ、町内の農産物を活用した食を提案する施設とし、名称も新しくする方針です。 12月議会に改修費など6,400万円を計上していて、来年7月のオープンを目指します。

-

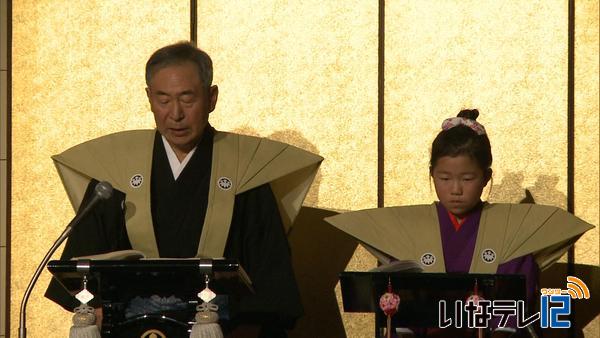

古田人形定演で柴さんが孫と初共演

箕輪町の伝統芸能「古田人形芝居」の定期公演が7日、箕輪町文化センターで開かれ、古田人形芝居保存会の柴登巳夫会長が孫の七海さんと共演しました。 公演前、柴登巳夫会長は「孫が落ち着いてやってくれるか心配」と話していました。 同じく七海さんは「昔の言葉で上手に出来るか不安」と話していました。 7日は、生き別れになった親子の悲劇を描いた「傾城阿波鳴門」巡礼歌の段を上演しました。 この中で、保存会の柴登巳夫さんは孫で箕輪西小学校、古田人形クラブの柴七海さんと初めて共演しました。 二人は語りの太夫で共演し、息の合った語りを見せました。 定期公演は、上古田の伝統芸能「古田人形芝居」を多くの人に見てもらおうと毎年開かれているもので、会場にはおよそ200人が訪れました。 このほか、箕輪西小学校古田人形クラブなどの発表もありました。 芝居を見たある男性は「年々レベルが上がっている。地域の伝統芸能をこれからも受け継いでいってほしい」と話していました。

-

松くい虫被害 箕輪町三日町南部で被害が拡大

上伊那地方松くい虫防除対策協議会が5日に開かれ、箕輪町の三日町南部で被害が拡大していることが報告されました。 伊那合同庁舎で、上伊那8市町村の担当者が出席し対策協議会が開かれ、被害状況が報告されました。 報告によりますと、箕輪町では、三日町南部で被害が拡大していて、現在、伐倒処理が行われています。 今年5月に三日町の北部で被害木が1本確認され、三日町南部では、4月から5月にかけ被害が拡大したということです。 上伊那全体の被害は、9月末現在2,930立方メートルで、去年の同じ時期の被害量の92%と若干減少しています。 他の地域の被害は、10月に伊那市山寺で4本、11月に西箕輪与地で1本確認されています。 協議会では、被害が確認されている先端地域について伐倒処理などの対策を重点的に行い、被害拡大を防止していくとしています。

-

北小河内住民ふれあい会

箕輪町の北小河内区民が集い、食事や交流を楽しむ住民ふれあい会が、今日北小河内公民館で開かれました。 北小河内ふれあい会は、地区社会福祉協議会が元々開いていたお茶のみ会が発展して始まりました。 自宅に閉じこもってしまいがちなお年寄りに外に出て交流する機会にしてもらおうと、12年前から始め、1年に5回開いています。 今回は60回の記念の会となり、こどもからお年よりまで80人ほどが参加しました。 住民らは簡単な手遊びをしたり、ハーモニカ演奏にあわせて歌うなどしていました。 演奏などの発表は、趣味を持つ住民有志が交代で行っているということです。 会場には、手づくりのおにぎりやトン汁も用意されました。 一人100円の参加費を集め、30人のボランティアが班を作り交代で料理を提供しています。 ふれあい会の根橋 キサエ会長は、「誰でも参加して交流できる会として続けてきた。地域のふれあいの場として来年も続けていきたい」と話していました。

-

箕輪町議会12月定例会 8議案提出

箕輪町議会12月定例会が2日開会しました。 町側は、箕輪町大出にある旧そば処留美庵の改修工事費6,400万円を盛り込んだ補正予算案を提出しました。 箕輪町大出の果樹団地内にある旧留美庵の改修工事費用は、改修設計に290万円、調理場などの改修工事に5,200万円などとなっています。 箕輪町議会12月定例会は、9日、10日に一般質問、16日に委員長報告、採決が行われます。

-

Jアラートに連動した防災無線訓練

伊那市は、全国瞬時警報システムJアラートに連動させ、防災行政無線と防災ラジオで緊急地震速報を伝える訓練を、29日行いました。 Jアラートは地震、津波、火山などの気象関連情報や、ミサイル攻撃、大規模テロなどの有事関連情報を全国の自治体に瞬時に伝える国のシステムです。 午前10時15分にJアラートの信号を受信すると、防災行政無線と防災ラジオが連動し、緊急地震速報が伝えられました。 伊那市では、今年6月と9月にもJアラートを活用した訓練を行っています。 その中で、メール配信については、3分ほどの遅れが出るなどして、課題となっています。 伊那市危機管理課では、特に緊急性が求められる緊急地震速報以外の情報を、メール配信できるようにしたいとしています。 なお、29日は箕輪町と南箕輪村でも同様の訓練が行われ、不具合は無かったということです。

-

箕輪町図書館でキャリアデザイン推進へ

箕輪町は図書館の資源を活用し、若者や女性の就職や起業等をサポートするキャリアデザインを推進するプロジェクトを始動させました。 27日夜は、初の運営会議が、町地域交流センターで開かれました。 委員は、町内の企業経営者や、商工会、箕輪進修高校の教諭など10人です。 近い将来全面改築を予定している新しい箕輪町図書館を見据えたプロジェクトとなっていて、知の拠点施設である図書館が地域の企業・商工会と連携し、若者や女性の起業・就職などをサポートしていこうというものです。 国の社会教育活性化支援プログラムの採択事業となっていて全国1100件の応募のうち109の事業の中に選ばれました。 これにより国から、今年度から3年間、毎年度110万円程度の補助が受けられます。 箕輪町では、これを活用して、町内の企業経営者による講座や、講演会を開き、若者の就職などにつなげたいとしています。 会議では、「女性の就職をサポートすることも目的とするならば、会議にも女性に参加してもらわないと意見を汲み取ることができないのではないか」といった意見や、箕輪進修高校の教諭からは、「文化祭で、企業の紹介ブースなどを設けて、生徒と企業が交流できる機会を設けられないか」などの要望が出ていました。 箕輪町では、年内にも次回の会議を開き、具体的な事業を決めていきたいとしています。

-

箕輪西小学校4年生 間伐材で本棚作り

1年間を通して森林づくりについての学習を行っている箕輪西小学校の4年生の児童は27日、間伐材を使って本棚を作りました。 この日は、箕輪西小学校の4年生12人が、上伊那地域で間伐したスギを使って本棚を作りました。 指導したのは、役場職員や組合関係者などでつくるみんなで支えるふるさとの森林づくり上古田団地推進協議会のメンバー7人です。 箕輪西小学校の4年生は、ヒノキの植樹や間伐など、1年を通して森林づくりについて学習を行っています。 本棚の制作は、木がどのように活用されているかを知ってもらおうと行われました。 協議会のメンバーは、「森林の役割や木を育てる意味を分かってもらえたら嬉しい」と話していました。 制作した本棚は、児童が家に持ち帰るということです。

-

伊那松島駅舎利活用検討委 提言書提出

伊那松島駅舎利活用検討委員会は駅舎の利活用についてまとめた、提言書を平澤豊満町長に提出しました。 今後は出された提言をもとに、箕輪町地域公共交通会議で方針を決めていくということです。 25日は、伊那松島駅舎利活用検討委員会の竹腰公夫座長が箕輪町役場を訪れ提言書を平澤町長に手渡しました。 駅舎を活用した作品展示やJRとタイアップした飯田線の歴史展などが上げられています。 竹腰座長は「一過性のものでなく、持続的に活用してほしい」と要望していました。 平澤町長は「前向きに検討していきたい」と話していました。 今後は出された提言をもとに、箕輪町地域公共交通会議で方針を決めていくということです。

-

東みのわ保育園建築工事費550万円増額

来年6月の開園を目指す箕輪町の東みのわ保育園は、擁壁工や法面工などの工事内容に変更があるため、契約金額を増額します。 25日は箕輪町役場で臨時議会が開かれ、東みのわ保育園の契約金額について550万円を増額することが全会一致で可決されました。 契約金額の増額は、建物と地面に生じた段差をなくす擁壁工や法面工を追加で行うなどの変更があるためです。 工事内容の変更に伴う増額分は550万円で、建築工事全体では3億3,919万円となります。

-

年末ジャンボ宝くじ 発売

1等前後賞合わせて7億円があたる年末ジャンボ宝くじが22日一斉に発売されました。 今年は、1等7千万円が80本あるジャンボミニも新たに発売されました。 1999年の開設以来、ロト6も含め5本、計11億円の当選が出ているイオン箕輪店の宝くじ売り場でも、発売開始の午前10時から次々と人が訪れ、夢を買い求めていました。 販売は、12月20日までで、大晦日に抽選が行われます。

-

JR伊那松島駅利活用 意見まとまる

箕輪町のJR伊那松島駅の利活用について検討する委員会は、駅舎に展示スペースや販売所を設けるという意見でまとまりました。 19日は、箕輪町役場で委員会が開かれ、提言書の案を検討しました。 提言書にはこれまでに、委員が検討してきた伊那松島駅の利活用方法がまとめられています。 案によると、現在の駅舎を最低限の費用で改修し、駐車場とともに有効活用することが望ましいとしています。 テーマは「温かみと温もりのある伊那松島駅」で、展示スペースや販売スペースを設けます。 展示スペースには、子どもの作品や箕輪町の観光ポスターを展示し、販売スペースでは、地元農産物やパンの販売の他、地元企業や商工会と協力して催しを開くなどとしています。 今回まとまった提言書は、25日に平澤豊満町長に提出される予定です。

-

松本山雅の元選手がこどもサッカー教室

長野日報社が主催する松本山雅FCの元選手らを招いてのこどもサッカー教室が、16日、箕輪町の長田ドームで開かれました。 16日は、上伊那を中心に中南信から、定員の40人を越える50人の園児・小学生が参加しました。 これは、長野日報社が地域貢献のひとつとして行っているもので、諏訪地域に続き2か所目となります。 2008年から松本山雅で背番号10番をつけJFL昇格に貢献し、現在は松本山雅の親善大使として活動している柿本 倫明さんら3人が、指導にあたりました。 ゴールを決めるほかに、パスを7回まわすことができると1点得点できるゲームなどを通して、パスの重要性などを指導していました。 教室が終わると子どもたちは、ユニフォームなどにサインを貰っていました。

-

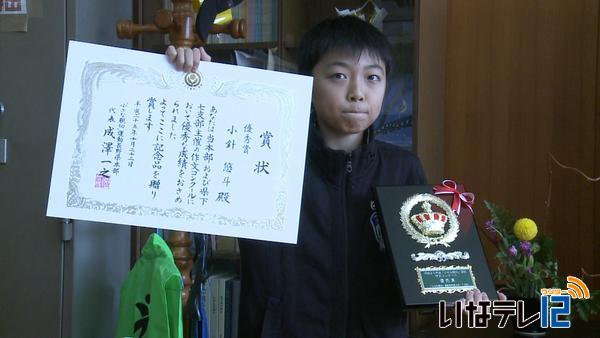

小さな親切運動作文箕輪北小学校6年小針悠斗くん優秀賞

箕輪北小学校6年の小針悠斗くんが、平成25年度小さな親切作文コンクールで優秀賞に選ばれました。 18日は、小さな親切運動上伊那支部の山田益支部長が箕輪北小学校を訪れ、小針くんに賞状と楯を手渡しました。 小さな親切作文コンクールは、子ども達に親切の意味と大切さを知ってもらおうと、公益社団法人「小さな親切運動本部」が1976年から行っているもので、今回で38回目です。 上伊那の小中学校からは、小学校の部に82点、中学校の部に721点の応募がありました。 小針くんは、一緒に暮らしている祖父が家族のことを考えて働いている様子を書きました。 上伊那支部では、小学校の部は小針悠斗くん1人、中学校の部は東部中学校2年の三澤茉南さんと箕輪中学校1年の有賀光希くんの2人が優秀賞に選ばれています。

-

上伊那の景観を考えるツアー

長野県建築士会上伊那支部による上伊那地域の景観を考えるツアーが16日行われました。 これは、長野県発地域元気づくり支援金活用事業で行われたもので、およそ90人が参加しました。 景観とは何か?をテーマに箕輪町の下古田や南箕輪村の大芝高原など5か所を回りました。 東京大学アジア生物資源環境研究センターの堀繁教授が講師をつとめました。 堀教授は景観とは「見たいものが景観ではなく、見る視点があるから景観」と説明していました。 下古田では仙丈を望むには見たいものも、視点も良いが、萱野高原を見た場合は手前の木が大きすぎるため視点が悪いと説明をしていました。 景観を良くするためには、こまめな手入れも必要と話していました。 長野県建築士会上伊那支部の堀口隆支部長は「景観は地域の活性化に大きく影響する。多くの人たちに景観の意味を理解してほしい」と話していました。

-

フジ 出荷最盛期へ

冬のりんご、フジの出荷がピークを迎えています。 箕輪町中原の果実選果場では、15日一日で10キロ入りのケース、1,000ケースを出荷しました。 箕輪果実選果場には、伊那市より北の上伊那4市町村からりんごが集まってきます。 フジは、11種類あるりんごの中で4割を占める主力品種で、関東や中京、関西などの都市部に出荷されています。 出荷作業は、6日から始まっていますが、ここ数日の冷え込みで蜜が入り本格化しました。 パートやアルバイト、JAの職員など20人ほどで作業にあたります。 キズの有無を確認したあと、光センサーで着色や糖度、大きさをチェックし箱詰めされていきます。 今年は、春先の霜と夏場の高温干ばつ、台風18号による擦り傷の被害で総出荷量は、去年の2万ケースより2割ほど減になるものと見られています。 ただ、糖度は高く、味は去年を上回っているということです。 出荷は、11月末までで、20日以降は、一日に1,500ケースを見込んでいます。

-

松島王墓に関する講演会

箕輪町松島にある前方後円墳「松島王墓」に関する講演会が10日、地域交流センターで開かれました。 講演会は、町郷土博物館の開館40周年を記念して開かれたものです。 地元松島出身で東海大学の主任教授北條芳隆さんが講師を務め、「松島王墓古墳と原東山道」をテーマに話をしました。 北條さんは、日本各地の前方後円墳について「交通の要所に築かれていることが多いことから、航路や交通路を守るような形で作られた可能性が高い」と話しました。 その上で、5世紀頃に整備され伊那谷を南北に通り現在の滋賀県と宮城県を結んだ原東山道について「松島王墓古墳のあたりが各ルートの分岐点だったため、交易が盛んに行われていたと考えられる。交易拠点として市が立つ場所は、非日常的な空間とされその中でなら商取引が許されるという特別な空間でもあった。その様な場所だからこそ松島王墓古墳が築かれ、特別な空間を象徴する宗教的施設として機能していたのかもしれない」と話していました。

-

箕輪町 上下水道料金改定を答申

箕輪町上下水道審議会は11日、平澤豊満町長に上下水道料金改定を答申しました。 水道料金は引き下げ、下水道料金は外税にするとしています。 11日は、上下水道料金について検討してきた審議会の戸田宗雄会長が平澤豊満町長に答申しました。 箕輪町の水道料金は30立方メートルあたり5,922円で上伊那の市町村で最も高くなっています。 水道料金の基本料金、2ヶ月で2,880円を1,000円に変更することで、平均で15%の値下げとなります。 また、下水道料金については、現在の料金体系を据え置き、内税を外税にし、消費税8%分値上げするとしました。 これにより、一般家庭の平均使用量を30立法メートルとした場合、上下水道あわせて2ヶ月で1万1400円が、1万900円と500円安くなります。 平澤町長は「現在77.9%の下水道加入率を100%に近づけるよう、接続を推進していきたい」と話していました。 この上下水道料金の改定案は12月の議会に提出され、可決されれば来年4月の使用分から適用され、水道料金は16年ぶり、下水道料金は21年ぶりの改定になります。

-

箕輪進修高校創立90周年記念式典

箕輪町の箕輪進修高校が今年で創立90周年を迎え、9日、記念式典を開きました。 箕輪進修高校は1924年(大正13年)に中箕輪実業補習学校として創立しました。 昭和39年には箕輪工業高校となり、平成20年の高校再編で、南信地域では初となる多部制単位制の箕輪進修高校として生まれ変わりました。 90年間で、およそ1万2千人が卒業しています。 卒業生で作る記念事業実行委員会では、今後、沿革史の発行を計画しています。

-

もみじ湖フリーウォーキング

箕輪町のみのわダム上流にあるもみじの景勝地で8日、都会から来た人たちが紅葉を楽しみながらウォーキングしました。 箕輪町が主催する、信州箕輪町グリーンツーリズムに参加した、東京や神奈川などからの12人がウォーキングしました。 ウォーキングはもみじ湖周辺の紅葉を見ながら5キロの道のりを1時間半かけて歩きました。 9日、参加者は農業体験をすることになっています。

272/(金)