-

7歳少女 「病気の子どものウイッグに」髪を寄付

箕輪町の箕輪東小学校2年生の戸田 栄麻(えま)さん(7歳)は、病気で毛髪が抜けてしまったこどもたちのかつら(ウイッグ)に使ってもらおうと、1年間伸ばした自身の髪の毛を寄付しました。 箕輪町長岡の箕輪東小学校に通う戸田栄麻さん7歳です。 30センチ以上髪を長く伸ばしています。 祖母の戸田真理子さんとともに、松島にある美容室・Room CHICORA(チコラ)に入っていきました。 美容師の大槻 拓真さんが、栄麻さんの髪をひと房ごとゴムでまとめていきます。 栄麻さんは、去年の夏、真理子さんとともに、テレビを見ていた際、病気で毛髪が抜けてしまった子どもたちのために、ウイッグを作る活動があることを知りました。 自分も役に立ちたいと、1年以上かけて髪を伸ばしてきました。 祖母の真理子さんも、子どもにできるボランティアだと、栄麻さんを応援してきました。 毛髪の寄付は、32センチ以上の長さが必要となります。 それ以下にならないように、メジャーで長さを図って慎重に切っていきました。 栄麻さんは、すっきりとしたボブスタイルになりました。 栄麻さんの髪は、子どものためのウイッグをチャリティーで作る活動をしているNPOに送ります。全国の他の寄付者のものと合わせてウイッグになるということです。

-

ふだんは見られない建造物巡り

普段は見ることができない、歴史的建造物をめぐるツアーが、24日、箕輪町内で行われました。 ツアーには、町内外から14人が参加しました。 町役場前からバスに乗り込み、各地を回りました。 この日は、大出の高橋神社や北小河内の無量寺など4か所の神社仏閣を訪れました。 0 高橋神社の本殿は、普段覆殿で隠されていて、中を見ることはできません。 今回、普段は見られない場所を見たいという住民からの要望を受けて、イベントを企画した箕輪町郷土博物館が神社総代に頼み、本殿を見ることができました。 本殿は、建築としては町内最古のもので、江戸時代の1704年に建築されました。 当時をうかがわせる様式が残されていて、水玉模様が描かれていることや、雲などの彫刻の掘りが浅いのが特徴だということです。 ツアーには、箕輪町長岡に今年4月に移り住んだ、ルーカスさん夫妻と、二人に会いにイギリスから訪れていた両親も一緒に参加しました。 箕輪町郷土博物館では、普段見ることのできない町内の建造物をめぐり、郷土の文化に触れ、改めてふるさとを知ってもらう機会にしたいと話していました。

-

箕輪町町内一周駅伝 松島A優勝

箕輪町の町内一周駅伝が23日に開かれ、21連覇していた木下を破り松島Aが優勝しました。 午前8時50分に八十二銀行前をスタートしました。 町内一周駅伝には各地区の代表やオープン参加など28チームが出場しました。 去年から町内を一周するコースで行われていて、13区間およそ26キロをタスキでつなぎました。 今年は、メンバーが少ない地区も出場できるよう、第7中継所からスタートする短縮コースが設けられ、2チームが出場しました。 大会の結果、これまで21連覇していた木下を破り、松島Aが優勝しました。 2位は沢A、3位は長岡Aでした。

-

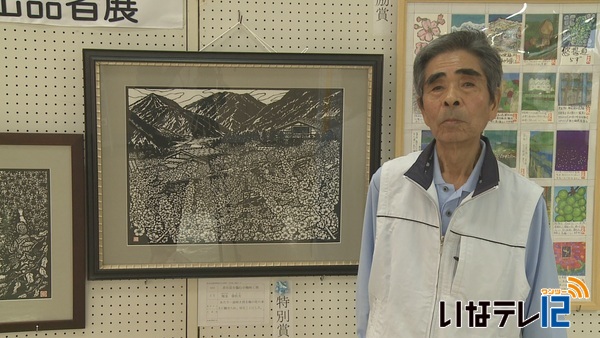

県障がい者文化芸術祭で入選した人に表彰状伝達

16日と17日に安曇野市で開かれた第20回長野県障がい者文化芸術祭で町内から入選した人の表彰伝達式が21日、箕輪町役場で行われました。 この日は、白鳥政徳町長から入選した3人に表彰状が伝達されました。 今年で20回目を迎える長野県障がい者文化芸術祭には県内から497点の作品が出品され、箕輪町からは7作品が入選しました。 北小河内の堀金偉佐夫さんは、切り絵作品で特別賞に選ばれました。 南アルプス赤石岳と梅の花を表現したもので、製作期間はおよそ3か月だということです。 白鳥町長は「丁寧に丹精込めて製作した作品ばかりで元気をもらいました。ハンデを乗り越えて来年も出品してください。」と話していました。 作品は、来月4日まで、箕輪町役場1階玄関ホールに展示されています。

-

県内の地域おこし協力隊 チラシの作り方学ぶ

県内の地域おこし協力隊がその活動で使うチラシの作成方法について学ぶ勉強会が20日、箕輪町通信センターで開かれました。 勉強会に参加したのは、南箕輪村や宮田村などで活動する地域おこし協力隊の隊員7人です。 この日は、箕輪町地域おこし協力隊の五十嵐裕子さんが講師を務め、チラシの作り方について説明しました。 五十嵐さんは協力隊になる前は、広告代理店でWebや印刷物のデザインをしていました。 その経験をいかして子ども向けイベントのチラシを見本に、どうしたらもっと見やすいか、目に留まるかを考えながらレイアウトをしました。 勉強会は今後も月に1回開かれ、10月はプレゼンテーションについて学ぶ予定です。

-

台風で落ちた梨 選果場で受け入れ

台風18号の影響で、上伊那地域では収穫を間近に控えていた梨が落ちる被害がありました。箕輪町のJA上伊那箕輪果実選果場では、落ちた梨の受け入れが、19日に行われました。 選果場には、まだ袋がかけられたままの梨が何ケースも運び込まれ、従業員が袋をむいて、中の状況を確認していました。 今回特に被害を受けたのは、上伊那地域の梨の主力品種「南水」です。 収穫を1週間後に控え、選果場では25日から受け入れを行う予定でした。 ある果樹農家は「あと少しのところで、大きく実った梨はすべて落ちてしまった。果樹農家はみんな痛手だと思う」と話していました。 JA上伊那の果樹担当者によると、今回の台風の影響で、上伊那地域の梨の1割ほどが被害にあったということです。 果樹担当の兼子敦さんは「収穫期まで本当にあと少しだった中での被害。かなりの強風の割に持ちこたえたものも多いが、それでも被害は大きい。」と話していました。 梨は、熟していて状態の良いものは「ワケあり」としてAコープや直売所で販売される予定で、それ以外のものは加工されるか、廃棄になるということです。

-

地価 県内商業地は25年連続で下落

長野県は7月1日現在の県内の地価を公表しました。 県全体では、商業地は平成5年以降25年連続の下落、住宅地は平成9年以降21年連続の下落で、伊那市・箕輪町・南箕輪村の調査地点は、すべて下落しています。 県内の77市町村、399地点を対象に調査が行われました。 県全体では、林地を除く390地点中、上昇が35地点、横ばいが59地点、下落が296地点でした。 伊那ケーブルテレビ放送エリア内では、伊那市の9地点、箕輪町の5地点、南箕輪村の2地点で調査が行われ、去年と比べてすべて下落しています。 3市町村で下落幅が最も大きかったのはいずれも商業地で、伊那市山寺の山寺駐車場付近が、去年の4万4,000円から2.7%下落し4万3,200円。 箕輪町松島のJR伊那松島駅前付近が、去年の3万500円から3.6%下落し2万9,400円。 南箕輪村神子柴のクスリのサンロード南箕輪店付近が、去年の2万5,400円から3.1%下落し2万4,600円となっています。 県内で最も上昇したのは軽井沢町の住宅地で、3.3%の上昇となっています。 地価の公表は、適切な土地取引が行われるよう、長野県が1平方メートルあたりの土地の価格を調査、判定しているもので、毎年行われています。

-

赤そばの里オープン 1分咲き

高嶺ルビーと呼ばれる赤そばを栽培している箕輪町上古田の赤そばの里開きが16日行われました。 花は例年より1週間ほど遅れていて、現在1分咲きです。 16日は上古田区や町の関係者が、テープカットを行い今シーズンのオープンを祝いました。 広さ4.2ヘクタールの赤そばの里には、高嶺ルビーと呼ばれる赤そばが植えられていて、上古田の住民有志が管理しています。 今年は8月にまいた種が雨で流されてしまい、一週間後に改めて種をまいたということです。 現在は1分から2分咲きで、見ごろは25日頃からだということです。 30日と10月1日には、上古田公民館で手打ちそばが提供される赤そば花まつりが行われます。

-

箕輪町で還付金詐欺の予兆電話

15日箕輪町内で還付金詐欺とみられる不審電話が多数かかってきたとして伊那警察署では注意を呼びかけています。 伊那警察署の発表によりますと不審電話は役場職員をかたり「医療費の還付金がある」というもので箕輪町内で多数かかってきたということです。 伊那署では役場からそのような連絡はしないとして、このような電話がかかってきたら家族や警察に相談するよう呼びかけています。 また伊那署は伊那市の50代の女性が198万円をだまし取られる特殊詐欺被害が発生したと発表しました。 詐欺被害は今月発生したもので女性の携帯電話にインターネットサイト関連業者を装う男から「過去の有料サイト料金が未納だから支払え、無視すると訴訟になる」などと言われたということです。 女性は男に指定された口座へ合計198万円あまりを振り込みその後金融機関から連絡を受けて被害に気付いたということです。 伊那署では身に覚えのない料金はすぐに支払わないよう呼びかけています。

-

JA上伊那 今季から本格的なぶどう出荷

JA上伊那は今シーズンから本格的にぶどうの出荷を始めます。 受け入れ初日の15日は、50キロのぶどうが農家から持ち込まれました。 箕輪町のJA上伊那箕輪果実選果場では15日、ナガノパープルと藤稔が持ち込まれました。 JAの担当者が農家に収穫の注意点を説明しました。 担当者は、「全ての実が色づいたら収穫の時期です。 形がくずれないよう、ひと房ごと箱詰めしてください」と話していました。 JAによりますと、上伊那でぶどうを栽培している農家は80戸ほどだという事です。 これまでは贈答用として個別に出荷したり、直売所へ持ち込んでいました。 ここ数年で栽培量が増えてきたこともあり、JA上伊那として、ぶどうの出荷を始めます。 市場からの要望があり出荷先も安定的に確保できる見込みです。 今年は静岡県を中心に出荷を行い、10月末までに1トンを見込んでいます。

-

箕輪町上古田で青いアサガオが見ごろ

箕輪町の上古田で青いアサガオが見ごろとなっています。 ヘブリンブルーというアサガオで、見ごろは10月上旬頃までだという事です。

-

自殺予防週間に合わせて箕輪町が啓発活動

9月10日から16日までの自殺予防週間に合わせて箕輪町は町内3か所で啓発活動を、13日に行いました。 町の職員のほか、警察や消防、人権擁護委員などでつくる自殺予防対策連絡会のメンバーなど19人が参加しました。 このうちローソン箕輪松島店では、3人が相談窓口を紹介するチラシなどを配りました。 セーフコミュニティを推進する箕輪町は、安全・安心なまちづくりの一環で、毎年3月と9月に啓発活動を行っています。 平成23年から平成28年の6年間の町内の自殺者数は26人で町によりますと特に働き盛りの男性が多いという事です。 町では何か気になる事があったら、躊躇せず気軽に相談して欲しいと話していました。

-

ナイトランで箕輪の魅力再発見

箕輪町でナイトランイベント「みのわナイトラン&ウォーク」が9日初めて開催されました。 箕輪町のみのわ天竜公園を発着点に県内外からおよそ300人が参加しました。 参加者はロングとショートの2つのコースに分かれ、天竜川沿いや東山山麓歴史の道などを歩いたり、走ったりしました。 イベントを盛り上げようと福与の鹿垣公民館では、地域住民がキュウリやバナナを振る舞い、参加者をもてなしていました。 この催しは、夜の町の風景を楽しんでもらおうと箕輪町が初めて開催しました。 天竜川沿いの5.2キロメートルのショートと、福与公民館を折り返す8.8キロメートルのロングコースで実施されました。 箕輪町では来年度以降も開催を継続し、ゆくゆくは滞在型のイベントにしていきたいという事です。

-

伊那本線 お試し乗車券を配布

伊那市・箕輪町・南箕輪村を結ぶバス「伊那本線」を伊那中央病院への通院などに利用してもらおうと、3市町村は、無料のお試し乗車券を配布しています。 伊那市・箕輪町・南箕輪村の定住自立圏の取り組みとして市町村の枠を超えて走るバス「伊那本線」の運行を4月から始めています。 伊那中央病院への通院に利用してもらおうと無料のお試し乗車券を5日から配布しています。 乗車券は一人2枚で10月31日まで1枚につき1回乗車でき、利用したい場合は、伊那中央病院の窓口で受け付けています。 伊那本線は、伊那市西春近から箕輪町大出を結ぶ路線バスで、伊那行き、箕輪行きそれぞれ平日で1日9便、土日祝日は1日3便運行しています。 利用者が低調となっていることから3市町村では、周知をさらに強化し、利用の増加につなげていきたいとしています。

-

ポニーと触れ合い パカパカ杯

ポニーと子どもたちの草競馬大会パカパカ杯が10日箕輪町木下で開かれました。 大会は箕輪町のNPO法人伊那ハーレンバレーパカパカ塾が開いたもので12回目となります。 地元をはじめ神奈川県や愛知県などから24頭が出場し1周およそ200メートルのコースでスピードを競いました。 人参レースではコース途中に吊るされた人参を取ることができず苦戦していました。 スピードレースでは子どもたちが見事な手綱さばきでコースを駆け抜けていました。 パカパカ塾は馬の世話をすることで人や動物への思いやりの心を持つ子どもを育てようと元教員の春日幸雄さんが設立したもので10人の子どもが通っています。 パカパカ杯では10種目のレースが行われ子どもたちがポニーとの触れ合いを楽しんでいました。

-

元マリノスコーチ 福富信也さんがサッカー指導

元横浜F・マリノスのコーチ福富信也さんのサッカー指導会が9日、箕輪町のながたドームで開かれました。 福富さんは日本サッカー協会公認の最高レベルの資格を持ち、マリノスでのコーチ経験があります。 9日は、箕輪少年サッカークラブの4年生から6年生およそ40人が守備のかわし方などを教わりました。 福富さんは「2対1になれば必ず守備を突破できます。試合の中でその形を作れるように意識しましょう」と話していました。 これは、子どもたちの技術や指導者のレベル向上につなげようと箕輪町サッカー協会が、初めて開きました。 地元の少年サッカーチームでコーチを務めるある男性は「教えるポイントがはっきりしていてわかりやすい。今後の指導に活かしていきたい」と話していました。

-

第14回全日本一般男子ソフトボール大会

ソフトボールの全国大会 第14回全日本一般男子ソフトボール大会が11日まで伊那市内で開かれています。 8日は伊那市民体育館メインアリーナで開会式が開かれ、大会での健闘を誓いました。 大会には、北は岩手から南は沖縄まで、各県の予選を勝ち抜いたチームを中心に48チームが出場しました。 上伊那からは優勝した箕輪町のミノワオールスターと繰り上げ出場の伊那市のPEACEが出場しました。 ミノワオールスターの柴勇弥主将が選手宣誓しました。 大会は、日本ソフトボール協会が開いているもので、伊那市で開催されるのは初めてです。 初日の結果、ミノワオールスターは2回戦敗退、PEACEは1回戦で敗退となっています。 大会はトーナメント形式で行われ、11日(月)に決勝戦が行われます。

-

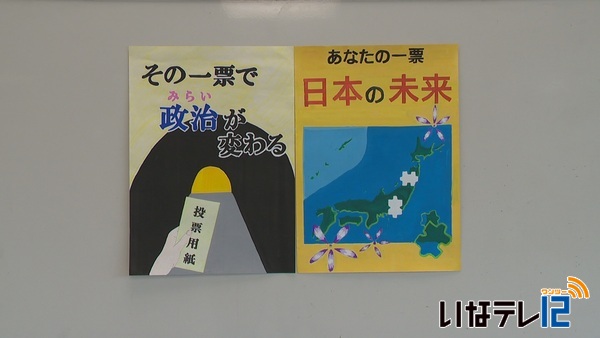

明るい選挙ポスター特選決まる

明るい選挙啓発ポスターの選考会が8日伊那合同庁舎で開かれ県選挙管理委員会第2次審査に出品される特選作品が選ばれました。 上伊那6町村の中学校から112人の応募があり伊那ケーブルテレビ放送エリア内からは12人が選ばれました。 特選に選ばれたのは箕輪中学校2年の萩原杏樹さん、佐藤孝哉君。

-

箕輪町特定空き家に新たに6件

箕輪町空き家対策協議会が、今日開かれ、倒壊の危険があったり、衛生上有害となる恐れがある空き家を認定し改善を促す特定空き家に、新たに6件が追加されました。 8月31日、箕輪町役場で協議会が開かれ、町から、特定空き家に新たに6件を認定したい考えが示されました。 特定空き家とは、倒壊などの危険がある、衛生上有害となる恐れがある、著しく景観を損なっているなどの空き家です。 認定されれば、指導や勧告が行われ、改善されない場合は解体などの代執行も行うことができます。 町が行ったこれまでの調査では28件の不良物件があり、そのうち、今年度は新たに6件を特定空き家として認定しました。 6件の空き家については、持ち主と連絡を取り改善するよう指導していくということです。 なお、昨年度は3件を認定し指導を行ったところ、1件が家屋を解体、1件は生い茂っていた草木が伐採されるなど改善されたということです。

-

フェンシングで海外派遣メンバーに

南箕輪わくわくクラブフェンシングスクール所属の小池悠太郎君が全国小学生フェンシング選手権大会で8位入賞しオーストラリアへの派遣メンバーに選ばれました。 小池君は7日練習場の南箕輪村村民体育館でわくわくクラブの北原満理事長に入賞の報告をしました。 保育園のころからフェンシングをはじめ今は箕輪中部小学校の5年生です。 大会は3日に秋田県で開かれ113人が出場した5・6年男子フルーレの部で8位入賞しオーストラリアへの派遣が決まりました。 日本フェンシング協会では5・6年生の部から大会での8位入賞者までを対象に海外派遣を行いレベルアップを図っています。 大会ではほかに南箕輪小学校4年生の保科幸那さんが40人出場の3・4年女子フルーレの部で8位入賞を果たしています。 北原理事長は「さらに練習を積んで活躍してください。」と2人を激励していました。

-

ぶどうの出荷前に農家対象の説明会

JA上伊那は、今年初めて、ぶどうの受け入れを始めます。 7日は、11日からの出荷を前に、農家を対象とした説明会が箕輪町で開かれました。 JA上伊那箕輪果実選果場で開かれた説明会には、町内を中心に農家19人が参加しました。 JA上伊那では、今年からぶどうの受け入れを始めます。 ナガノパープルやシャインマスカットなど、種がなく皮ごと食べられる品種の需要が年々高くなっていることから、上伊那でも生産量を増やしていくということです。 説明会では、出荷規格などについて職員から説明がありました。 JAによりますと、上伊那のぶどう農家は現在およそ80戸で、伊那市、箕輪町、南箕輪村では、およそ30戸で栽培しているということです。 県内でぶどうの生産が盛んな地域は北信や東信ということですが、上伊那も栽培するのに適していて、さらなる収量拡大を図りたいとしています。 ぶどうの出荷は11日から始まります。

-

雅秋園 今シーズンの営業はじまる

箕輪町福与のぶどう園「雅秋園」の今シーズンの営業が、7日から始まりました。 雅秋園でぶどう狩りができる品種は、種がなく甘さが強いデラウェア、香りが強く果汁がたっぷりのナイアガラ、ジュースやワインの加工用としても人気のコンコードの3種類です。 一般は、事前予約なしで体験できます。 料金は、中学生以上500円、小学生が250円、園児以下は無料で、時間制限はありません。 ぶどう狩り以外にも、巨峰やシナノスマイルなどの販売も行われています。 雅秋園のぶどう狩りは、10月上旬まで楽しめるということです。

-

箕輪町の地域おこし協力隊 みのわ~れで交流イベント

箕輪町の地域おこし協力隊と地域住民が交流するイベントがイオン箕輪店内にある地域交流スペースみのわ~れで6日に開かれ参加者が折り紙を楽しみました。 箕輪町の3人の地域おこし協力隊員がみのわ~れと共同で初めて企画しました。 交流会には地域住民5人が訪れ、折り紙をして交流しました。 協力隊員が講師となり様々な色の折り紙を使って、小物入れやバラの花、リボンなどを作りました。 交流イベントは12月まで毎月第一水曜日の午後に開く事になっています。次回は10月4日にハロウィンにちなんだ料理をする予定です。

-

箕輪ロータリークラブ フェンシング機器を町に寄贈

箕輪ロータリークラブは、青少年健全育成活動の支援としてフェンシングの大会で使う機器を5日、町に寄贈しました。 この日は、クラブのメンバー3人が役場を訪れ、白鳥政徳町長に目録を手渡しました。寄贈したのは、フェンシングの大会などで得点や判定を表示する機器です。 得点の増減などをリモコンで操作できるもので、競技運営に係る人員を減らすことができるということです。 藤澤久美子会長は「箕輪町出身で世界選手権で銀メダルを獲得した西藤俊哉さんに続く選手が育っていってくれればうれしい」と話していました。 白鳥町長は「フェンシングに力を入れている中、寄贈していただけるのはうれしい。選手の育成に努めていきたい」と話していました。 今回の寄贈には、地域の社会奉仕活動などに活用される、国際ロータリー財団の補助金が使われているということです。

-

町内福祉施設が協力 利用者の移送訓練

箕輪町では東海地震が発生した想定で総合防災訓練が行われました。 箕輪町の特別養護老人ホームみのわ園では、利用者20人を町内の他の福祉施設に移送する訓練が初めて行われました。 移送には、みのわ園を含め訓練に参加した5施設の車両10台を使用しました。 職員が誘導しながら利用者を決められた車へと乗せていきました。 訓練には病人が発生したとの想定も盛り込まれ、救急隊が駆け付け対応をしていました。 利用者20人の搬送には、救急隊の対応時間も含め、およそ30分で終了しました。 箕輪町では今回の訓練を参考に、福祉施設の避難計画を検討していきたいとしています。

-

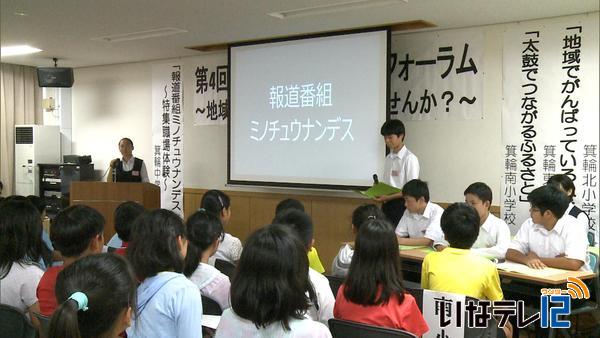

キャリア教育フォーラム 小中学生が活動発表

子どもたちの活動を知りキャリア教育の推進について理解を深めようと第4回キャリア教育フォーラムが31日、箕輪町の地域交流センターで開かれました。 フォーラムでは、町内の小中学生が活動発表をしました。 箕輪南小学校の6年生は、学校伝統の太鼓について発表しました。 3年生の時に初めて発表をしてから、学年が上がるごとに太鼓に対する気持ちが変わってきたということです。 箕輪中学校の2年生は、職場体験で感じたことを発表しました。 「普段から積極的に自分からあいさつすることや、一緒に仕事をする仲間の大切さを学びました。」と話していました。 唐澤義雄教育長は「それぞれ活動内容は違うが思いが伝わってきた。他の学校の良いところや上級生の姿を見てこれからも勉強に励んでください。」と挨拶しました。 箕輪町では毎年中学2年生が職場体験学習を行っていて、今年度は95の事業所で受け入れがあったということです。

-

上古田保育園で運動会

箕輪町の上古田保育園で2日、親子運動会が開かれました。 運動会には、未満児から年長までの園児65人が参加しました。 16のプログラムが行われ、騎馬戦や玉入れなど、保護者や地域住民が参加する競技も多く企画されました。 年長園児は、リズムを披露していました。 井澤恵美子園長は「普段の外遊びが運動会に取り組む体力づくりにつながりました。精一杯頑張っている姿が見られました」と話していました。

-

秋の味覚 梨の選果はじまる

箕輪町のJA上伊那箕輪果実選果場で秋の味覚梨の選果が始まっています。 1日は、職員などおよそ20人が、梨の選果作業に追われていました。 出荷が始まったのは、早生種の梨「幸水」です。 上伊那地域では、8月下旬に幸水の出荷が始まり20世紀、主力の南水と9月下旬まで梨の出荷が行われます。 JA上伊那によりますと、今年は夏場に晴れの日が続き一本の木に多くの実が出来た為、少し小ぶりだという事です。 去年の梨の出荷量は、一部の地域で凍霜害が発生した事もあり530トン程度でした。 今年は8月の曇りや雨の日が多かった事で少し生育が遅れているという事ですが、去年より20トン多い、550トンの出荷を見込んでいます。 上伊那産の梨は、主に中京や東京方面に出荷され、地元では、箕輪町の大型農道沿いにある八乙女直売所で購入する事ができるという事です

-

箕輪 女性の生産年齢人口5年で500人減少

箕輪町の女性の生産年齢人口は、ここ5年間でおよそ500人減少しています。町では、働きざかりの女性の減少を大きな課題とらえ、今後さらなる分析と対策をしていきたいとしています。 1日は町民から広く意見を聞く「みのわ未来委員会」が役場で開かれ人口の動向について報告がありました。 ここ5年間の15歳から64歳までの生産年齢人口は、男性が287人の減少でした。 一方女性は、男性の2倍近い496人の減少でした。 また、箕輪町の女性の出産数の平均は1.52人で、上伊那8市町村の中で最も低いとの報告もありました。 委員からは、「女性の減少は、子供の減少にも繋がっている。早急な対策が必要だ。」との意見が出されていました。 箕輪町では今年度、女性活躍推進会議を開き、就職や子育てしやすい環境づくりについて検討していくとしています。

-

大正大学の学生 箕輪町で情報発信について調査

東京都豊島区の大正大学の学生は31日、箕輪町の情報発信について報道機関から聞き取り調査を行いました。 大正大学地域創生学部の学生5人は、30日から4日間の日程で町を訪れていて、松島のみのわ新聞社で聞き取り調査をしました。 みのわ新聞は、町内の7割にあたるおよそ6,500世帯が購読しています。 学生は、「情報発信に対してどのようなことを心がけているか」「情報を受け取る側への配慮はどのようなことをしているか」など質問していました。 箕輪町と豊島区は、防災協定を結び友好都市となっています。 聞き取り調査は昨年度から行われていて、今回は、定住やUターンに向けて政策提言をしようというものです。 この日は、伊那ケーブルテレビのスタッフにもインタビューしました。 学生らは2日まで箕輪町に滞在し、報道機関や街頭でインタビューを行い、来年2月に報告会を開く予定です。

272/(金)