-

箕輪南宮神社伝統 雨乞いの鹿頭行列

箕輪町の箕輪南宮神社で、五穀豊穣を願う雨乞いの神事、鹿頭行列が17日に行われました。 鹿頭行列は、伊那市・箕輪町・南箕輪村の3市町村で、名前に「大」「福」「富」が付く地区が天竜川を挟んで東西に分かれて毎年交代で行っています。 今年は東側の福与と福島が担当しました。 保育園年長から小学校低学年までの子ども25人が、鹿頭を被って境内を3周しました。 これは、今からおよそ450年前の大干ばつが続いた時に、雨乞いのため鹿の頭を奉納したことが起源とされています。 以来毎年行われていて、昭和52年に箕輪町の無形文化財に指定されました。 子ども達は保護者に付き添われながら、太鼓とほら貝の音に合わせて境内を練り歩きました。 来年は、大泉・大泉新田・大萱・富田の西側地区が担当します。

-

木下北・南保育園の統合後の候補地「北城地区」

木下地区保育施設整備検討委員会は8日箕輪町役場を訪れ木下北保育園と木下南保育園の統合後の建設候補地を北城地区とする意見書を提出しました。 8日は木下区の馬場恭平区長ら4人が町役場を訪れ白鳥政徳町長に意見書を提出しました。 検討委員会は去年10月に設置され建物の老朽化で整備が必要な木下北と南保育園について統合を前提に建設候補地の選定に取り組んできました。 候補地として11か所があがりその中から北城地区に絞り込んだものです。 候補地の選定理由として保護者の送り迎えの安全確保や区民の理解を得るため区の中心付近としたことなどをあげています。 白鳥町長は「農業振興地域で課題もあるが検討していきたい。」と話していました。 町では保育園整備計画に基づき平成32年度までの完成を目指したいとしています。

-

伊那地域定住自立圏共生ビジョン 答申案まとまる

伊那市・箕輪町・南箕輪村が連携して定住人口の確保や地域活性化を目指す、伊那地域定住自立圏共生ビジョン協議会が12日開かれ、今年度から5年間のビジョンの答申案がまとまりました。 12日は、伊那市役所で3回目の協議会が開かれビジョンの答申案をまとめました。 今年度から平成32度までの5年間の、圏域の将来像や具体的な施策をまとめたものです。 定住自立圏は人口定着を進めるため3市町村が連携し圏域全体で必要な生活機能を確保し定住の受け皿を形成するものです。 ビジョンには、地域公共交通、空き家対策、子育て支援などが盛り込まれています。 具体的な取り組みでは、3市町村を結ぶバスの運行や現在外回りのみとなっている伊那市の市街地循環バスの内回りの試験運行をし利便性の向上を図ります。 この他、移住定住の推進による産業の担い手確保と活性化を図るため、空き家バンクを構築します。 子育て支援では、各市町村の子育て支援センターなどを圏域の住民が相互に利用できる体制を充実させるとしています。 今年度から5年間のビジョンは、21日に白鳥孝伊那市長に答申することになっています。

-

参院選 民進党新人の杉尾秀哉さんが初当選

第24回参議院議員選挙の投票が10日に行われ、即日開票されました。 改選1議席を3人が争った長野県選挙区は、民進党新人の杉尾秀哉さんが、初当選しました。 開票の結果、杉尾さんが57万4,052票、自民党現職の若林健太さんが49万9,974票、幸福実現党新人の及川幸久さんが2万350票と、杉尾さんが若林さんにおよそ7万4千票の差をつけて初当選しました。 投票率は、県全体で62.86%でした。 市町村別では、伊那市が65.78%、箕輪町が70.21%、南箕輪村が66.08%でした。 前回選挙と比べ、伊那市が3.72ポイント、箕輪町が4.39ポイント、南箕輪村が2.93ポイントそれぞれ高くなり、県全体でも5.14ポイント上回る結果となっています。 今回の参議院議員選挙では、選挙権の年齢が満20歳以上から満18歳以上に引き下げらました。 長野県選挙管理委員会によりますと、18歳、19歳の投票率については、今月下旬にまとまるということです。

-

箕輪町で子育て講演会

0歳から3歳までの子どもをもつ親を対象とした、子育てに関する講演会が4日に箕輪町文化センターで開かれました。 講演会には18人が参加しました。 講師は、南箕輪村の児童発達支援事業所たけのこ園の相談支援員熊谷美喜子さんが務めました。 熊谷さんは、子育てを楽しむことをテーマに、子どもに伝わる叱り方や褒め方などについて話しました。 参加者は、時折メモを取りながら話を聞いていました。 この講演会は、箕輪町が行うすくすく子育て講座の一環として開かれたものです。 次回は親子を対象にした木工教室が開かれます。

-

上伊那網の目平和大行進で核兵器廃絶訴える

核兵器廃絶や反戦、平和を訴える網の目平和大行進が、8日、9日の2日間、中川村から辰野町までの上伊那地域で行われました。 今朝伊那北駅を出発した一行は、午後1時に箕輪町文化センター前で集会を開きま した。 行進は、原水爆禁止上伊那地域協議会や、上伊那医療生協、県教職員組合上伊那支部などでつくる実行委員会が毎年行っているものです。 8日に中川村を出発し、メンバーを入れ替えながら辰野町までを行進しました。 集会で、箕輪町の白鳥政徳町長は、「みなさんの取り組みが広く伝わるよう頑張ってください」と激励しました。 行進は北海道から沖縄県まで全国で実施されていて、8月4日に広島県でゴールを迎える事になっています。

-

イオン箕輪店に交流施設「みのわ~れ」オープン

箕輪町が地域交流のスペースとしてイオン箕輪店に整備した「みのわ~れ」が9日オープンしました。 オープン初日のこの日は、来場者に無料のドリンクチケットが配布されたほか、町商工会青年部が扮するヒーローが祝い餅を振る舞いました。 みのわ~れは、イオン箕輪店1階東側にあります。 障がい者の地域活動の支援と子育て支援の機能を持ち、国の地方創生加速化交付金3千万円を活用して町が整備しました。誰でも無料で入る事ができます。 カフェレストランは、障がい者の就労体験の場として活用され食器の片づけや床掃除を行います。 このほか、食品の持ち込みもできる飲食スペースや町の子育て支援員が常駐する遊戯スペースもあります。 白鳥政徳町長は「新しいコミュニケーションの場所として大勢の人に利用してもらい、箕輪町の魅力を発信する場所としての活用も考えていきたい」と話していました。 みのわ~れは、毎日午前10時から午後7時まで利用でき、カフェレストランの営業は午前11時から午後5時までとなっています。

-

芸術、文化団体が交流

箕輪町の芸術文化団体が一堂に集う芸術文化のつどいが箕輪町の松島コミュニティセンターで開かれました。 催しでは、町内で活動している太鼓や舞踊、音楽サークルなど、17のグループが発表をしました。 みのわ太鼓ジュニアは小学生から中学生のメンバーが力強い演奏を披露しました。 また、歌声喫茶で演奏を披露しているアンサンブルドルチェは、歌謡曲を演奏し、会場の人たちと一緒に歌を楽しんでいました。 この催しは、町内で活動する文化団体の交流や親睦を深めようと毎年開かれています。 主催するみのわ芸術文化協会の大槻武治理事長は、「自分たちの世界に留まることなく、別の団体と協力して、活動の活性化を図っていってほしい」と話していました。

-

乳幼児と母親がわらべうたでスキンシップ

0歳から1歳の赤ちゃんと母親を対象にしたわらべうたの教室が、7日、箕輪町の子育て支援センターいろはぽけっとで開かれました。 わらべうたの教室には、町内の0歳から1歳3か月の赤ちゃんと母親が集まりました。 講師は、センター職員の岡佐智子さんが務めました。 いろはぽけっとでは、親子のスキンシップと母親同士の情報交換の場として開いていて、この日は布を使った遊びをしました。 歌に合わせて布を赤ちゃんの顔にかけたり広げたりすると、赤ちゃんは声を出して笑っていました。 岡さんは「目と目を合わせてスキンシップをとるとお互いの愛情がしっかり伝わります。小さいうちから心がけて赤ちゃんと良い関係を築くことが大切です。」と話していました。 わらべうたの教室は今後も開かれる予定で、事前の申し込みは不要です。

-

箕輪町空き家等対策計画策定へ

管理が不完全な状態にある特定空き家認定の基準などを定める、箕輪町空き家等対策協議会の初会議が8日、町役場で開かれました。 協議会は建築関係の専門家など10人で構成されています。 協議会では空き家に関する条例施行に伴い倒壊や衛生上有害となる特定空き家認定の基準を設け認定されたものについてはその所有者に対し助言または指導、勧告、命令、行政代執行の順に必要な措置をとることができる箕輪町空き家等対策計画を策定します。 町の調査によりますと町内に空き家の可能性が高い建物が420棟ありそのうち26棟が倒壊などの危険度が高く早期の対応が必要だとしています。 計画では空き家の管理促進に向けた取り組みとしてデータベースの作成や新たな補助制度を検討していくとしています。 空き家を利用した移住定住対策として町が昨年10月から取り組んでいる、空き家バンクについてはこれまでに25件の登録があり6件が成約となり県外を含め9人が移住しているということです。 協議会では10月を目途に町空き家等対策計画を策定し移住定住者への提供など利活用を進めるほか、環境保全、危険防止にも取り組んでいくとしています。

-

上田建生さんが育てたサボテン展示

箕輪町長岡の上田建生さんが丹精込めて育てたサボテンが、アルプス中央信用金庫箕輪支店で展示されています。 支店内には、上田さんが育てたサボテンおよそ20鉢が並んでいます。 上田さんは、趣味で40年程サボテンを育てていて、自宅にはおよそ200鉢があるということです。 あるしん箕輪支店から「ぜひ展示してほしい」と依頼があり、今回飾ったということです。 上田さんは「トゲが立派なものほど魅力があると言われています。珍しいものもあるので多くの人に見てもらいたいです」と話していました。 サボテンの展示は15日(金)までです。

-

みのわ~れ オープンに向け準備

箕輪町が地域活動支援の拠点としてイオン箕輪店に設置する「みのわ~れ」では9日のオープンに向け準備が進められています。 店内の一画では9日のオープンに向けスタッフがカフェで提供する料理の作り方などを確認していました。 みのわーれの広さは250平方メートルで、カフェの「オアシススペース」にはテーブル席とカウンター席あわせて22席あります。 カフェの隣には、子ども向けの遊び場所もある「ほっこりルーム」が設置されています。 利用料は無料で、マットが敷かれた子供の遊び場や、カーテンで区切ることができる授乳スペースがあります。 また、お湯や水、電子レンジも無料で使用できます。 チェックに訪れた町の職員は子供目線に立って安全性を確認していました。 みのわーれは、9日にオープンし、年中無休で営業時間は午前10時から午後7時です。

-

伊那市長賞に吉澤さん

第19回伊那ビデオクラブ作品コンクール表彰式が3日に伊那市のいなっせで行われました。 伊那市長賞には、地元の御柱を描いた作品吉澤豊さんの作品「福地の神様お願いだ」が選ばれました。 「福地の神様お願いだ」は、吉澤さんの地元伊那市富県北福地の御柱の様子を5分にまとめた作品です。 地元目線でとらえた区民の表情やテンポの良い編集技術が評価されました。 伊那ケーブルテレビ賞は、前田耕一さん、映画監督の後藤監督賞には、河野恆さんの作品が選ばれました。 今回のコンクールには、16人の会員から26作品の応募がありました。 伊那ビデオクラブの赤羽仁会長は、「生涯学習をビデオを通じ実践している。地域に役立つ作品をこれからも作っていきたい。」とあいさつ。 コンクールを共催している伊那ケーブルテレビの向山公人会長は「放送に協力いただき番組の充実につながっている。」と感謝していました。 なお、伊那ケーブルテレビが日ごろ放送している放送部門賞の表彰もあり、3人に賞状が手渡されました。 今回のコンクール入賞作品は、後日ご覧のチャンネルで放送します。

-

戦争体験を後世に 手記朗読会

箕輪町郷土博物館は戦争の体験を後世に伝えようと、「戦争体験手記朗読会」を3日、開きました。 3日は、町内などから25人が参加し、箕輪町内などから旧満州に渡った富貴原郷開拓団に渡った4人の手記を聞きました。 富貴原郷開拓団は、当時の中箕輪村役場を拠点に東箕輪村や箕輪村、現在の伊那市の伊那町、西春近村など10町村で結成し昭和17年から終戦まで300人が満州に渡りました。 箕輪町郷土博物館では開館40周年を記念し2013年に冊子「富貴原郷開拓団の記憶」を作成しました。 3日は、町内の朗読ボランティアサークル「せせらぎ会」が子どもの頃家族と満州へ渡った体験や開拓団の花嫁として満州へ渡った手記を読み上げました。 訪れた人たちは目を閉じて、朗読に耳を傾けていました。 箕輪町郷土博物館では「今後も戦争に関する企画を行い、後世に伝えていきたい」と話していました。

-

駒ヶ根工業高校コマレンジャー同好会が小学生と紙飛行機作る

地域への奉仕活動の一環で駒ヶ根工業高校の生徒が2日、箕輪町の箕輪中部小学校を訪れ、子ども達に紙飛行機の作り方を指導しました。 箕輪中部小学校を訪れたのは駒ヶ根工業高校の文化系クラブ「コマレンジャー同好会」の生徒6人です。 地域に出向き、環境や防犯に関する啓発活動や、ものづくりの魅力を伝える活動を行っていて箕輪町で活動するのは今回が初めてです。 A4サイズの紙に印刷された図の通りに切り取って翼を作り、割りばしを胴体にする紙飛行機の作り方を指導しました。 この日は箕輪中部小学校の授業参観の日で2年生94人が保護者と一緒に体験しました。 紙飛行機は1時間ほどで完成しました。 子ども達はどこまで飛ぶか友達と比べながら何度も飛ばして楽しんでいました。

-

南宮神社で半年間の穢れ祓う大祓祭

半年間の穢れを払う大祓(おおはらえ)祭が、30日、箕輪町の箕輪南宮神社で行われました。 大祓祭では、参加した総代が、紙を人の形にかたどった「人形(ひとがた)」を炊き上げて穢れを払いました。 人形には、名前と数え年を書きます。 人形で自分の体を撫でて穢れを払い、三回息を吹きかけて、体の中の穢れも移すということです。 昔は、この人形を川に流していたということですが、いつのころからか、お炊き上げするようになりました。 神社のある木下区民全員が氏子だということで常会の代表が総代となり神社を守っています。 箕輪南宮神社の大祓祭は、いつから行われているか定かではありませんが、数百年続くのではないかということです。 唐沢 克忠(よしただ)宮司は、「7月の鹿頭行列を行う雨乞いの大祭を前に、神事に携わる皆さんにしっかりお祓いをしていただいた」と話していました。

-

天竜川で水難救助訓練

上伊那広域消防本部は、河川の増水事故を想定した訓練を箕輪町の天竜川で28日、行いました。 28日は、上伊那広域消防本部、箕輪消防署の署員23人が参加し、箕輪町の天竜橋下流で訓練を行いました。 訓練は、増水した天竜川を見に行った人が川へ転落したとの想定で行われました。 初めに署員が、救命用の機器を使って対岸とロープで結びました。 流されないよう救助ボートをロープに取り付け署員2人が、流されてきた人を救助しました。 27日の夜から降った雨で、天竜川の水量がいつもより増していて、緊迫した中で訓練が行われていました。 この他にロープの入ったバッグを川に投げ入れ救助する訓練も行われました。 上伊那広域消防本部によりますと、去年管内での水難事故件数は、5件でほとんどは河川で起きた事故だということです。 訓練は、夏のレジャーが本格的に始まる毎年この時期に行われていて、箕輪消防署をかわきりに上伊那広域消防本部管内の消防署で順次行われることになっています。

-

田舎暮らし住宅7月から運用開始

箕輪町は、移住定住につなげようと来月1日から田舎暮らし体験住宅の運用を始めます。 住宅は、箕輪町南小河内の旧東部診療所の使われていない医師住宅を利用します。 移住定住の促進や、交流人口増加による地域の活性化につなげようと取り組むものです。 建物は、木造平屋建てで、ダイニングや和室、洋室があり間取りは3LDKです。 食器や電気製品なども備えていて、1泊2日から6泊7日まで利用日数を選ぶことができます。 施設の利用料は無料で、光熱費は町が負担します。 利用する場合は、町内の施設案内などの研修を受けることになっています。 希望があれば、町の仲介で農業体験や移住者との交流ができるということです。 箕輪町によりますと、27日までに名古屋と京都から2件の申し込みがあったということです。 町では、「申込者が町外であれば誰でも利用できるので多くの人に活用してもらいたい」と呼び掛けています、 今後は、移住者のインタビューや子育て情報などを掲載したパンフレットなども活用して箕輪町をPRしていきたいとしています。

-

箕輪町 職員2人を熊本地震の被災地に派遣

箕輪町は、27日から7月4日まで熊本地震の被災地に職員を派遣します。 派遣されるのは、総務課の丸山敦消防防災係長と、税務課の小野文久資産税係長の2人です。 27日朝は、役場前で出発式が行われました。 派遣先は、熊本県の中央に位置する大津町で、地震により94件が全壊、442件が半壊しました。 2人は、27日現地に入り、あすから1週間、家屋被害の認定調査を行います。 出発式で白鳥政徳町長は、「地震はこの地域でも起こりうる災害。被災地の復興を手伝うことはもちろん、万が一に備え現地で様々なことを学んできてほしい」と激励しました。 2人の派遣期間は、27日から7月4日の月曜日までです。

-

箕輪町南小河内 日輪寺アジサイ見ごろ

箕輪町南小河内の日輪寺では、アジサイが見ごろとなっています。 上ノ平城跡の北にある日輪寺は、1191年に開創された真言宗の寺です。 現在は住職がいなくなり、檀家らが維持・管理しています。 境内には数種類のアジサイが咲いていて、現在見ごろとなっています。 梅雨の晴れ間となった27日の伊那地域は、最高気温が29.5度まであがりましたが、木漏れ日の下アジサイが涼しげに花を咲かせています。

-

箕輪町と南箕輪村の消防団 ポンプ操法大会

箕輪町消防団と南箕輪村消防団のポンプ操法大会が26日に開かれ、各部門の優勝チームが決まりました。 箕輪町消防団の大会には町内6つの分団から18チームが出場しました。 大会は、消防団に配備されているポンプ車や小型ポンプを使い、準備から、消火活動、片づけまでの一連の作業を審査するものです。 団員らは大会にむけ早朝の練習を行ってきた成果を発揮していました。 大会の結果、ポンプ車操法の部は、中原・松島の第3分団が優勝しました。 小型ポンプ操法の部は、三日町・福与の第5分団が優勝しました。 ラッパ吹奏の部は、同じく、三日町・福与の第5分団が優勝しました。

-

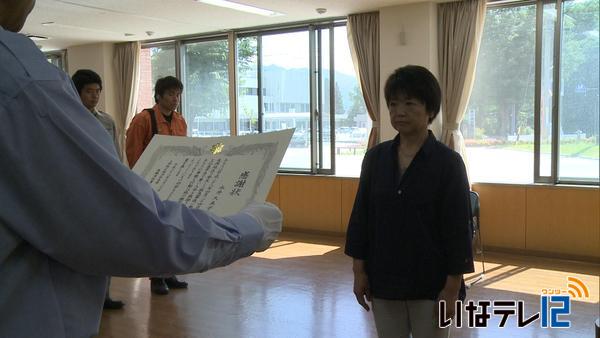

応急手当の女性に感謝状

今年4月に喉に餅を詰まらせた女性の応急手当てを行い、命を救った箕輪町長岡の永井久美子さんに箕輪消防署から感謝状が贈られました。 20日に永井さんが箕輪町地域交流センターを訪れ、箕輪消防署の滝澤光義署長から感謝状を受け取りました。 永井さんは、今年4月に開かれた長岡地蔵尊祭りの会場で69歳の女性が餅を喉に詰まらせ息ができなくなっているのを発見しました。 以前受けた水難救助の講習で得た知識を使って、背中を叩いたり、後ろからかかえて胸を押し上げるなどの応急手当てを行いました。 その結果処置中に女性の呼吸が戻り救急隊が到着した時には呼び掛けに応じるほど回復し、一命を取り止めたということです。 滝澤署長は「処置がもう少し遅れていたら、命は助かっても障害が残っていたかもしれない。永井さんの勇気ある行動に感謝します。」と話していました。

-

母親が巻き寿司づくりに挑戦

未就園児の子どもをもつ親を対象とした巻き寿司作りの講習会が24日に箕輪町の子育て支援センターで開かれました。 この日は母親10人が参加し、アニメキャラクターの巻き寿司を作りました。 参加者は、この日講師を務めた箕輪町松島の大木喜美子さんから巻き簾の使い方のコツを教わり、材料を海苔で巻いて各パーツを作りました。 パーツを作り終わると、海苔の上に乗せ、巻き簾で形を整えました。 最後に出来上がった巻きずしを包丁で切って完成です。 講習会は箕輪町が行うすくすく子育て講座の一環で開かれたものです。 講師を務めた大木さんは、「ぜひ家でも作って日本伝統の巻き寿司の作り方を子どもたちに伝えてほしい。」と話していました。

-

箕輪町で戦没者慰霊祭

戦争で亡くなった人の霊を慰める戦没者慰霊祭が23日、箕輪町文化センターで行われました。 戦没者慰霊祭は、箕輪町社会福祉協議会と町が毎年この時期に行っています。 箕輪町では、西南戦争から太平洋戦争で602人が犠牲になっています。 箕輪町社会福祉協議会の平井克則会長は「再び戦争の悲劇を繰り返さないよう永遠の平和を推進することが、今を生きる私たちの重大な責務である」と話しました。 箕輪町遺族会の柴宮勇一会長は「今の平和を守り続けることが戦没者への全てもの報いで、遺族としても戦争の悲惨さを語り継ぐ活動を続けていきたい」と話しました。 この日は遺族などおよそ100人が出席し、戦没者に花を手向け冥福を祈りました。

-

こども相談室設置から3か月で相談件数50件

箕輪町子育て支援ネットワーク協議会が22日に箕輪町保健センターで開かれ、今年4月に設置されたこども相談室にはこれまでに50件の相談件数があったことが報告されました。 箕輪町では、出産前から子どもが二十歳になるまでの相談窓口を一本化しようとこども相談室を設置しました。 保健師、家庭相談員、保育士、教育相談員5人の専門職員で対応しています。 内容はこどもの発達や家庭環境に関すること、また不登校や育児など50件の相談があったということです。 相談に対しては、内容に応じて、継続面接や電話フォロー、町の子ども教室に繋ぐなどの対応をとっているということです。 こども相談室では、「初回の相談で終了することが少ないので、これからも継続して相談者のフォローをしていきたい。」としています。

-

箕輪町の町民体育館・武道館 大地震で倒壊する危険性あり

箕輪町は、町民体育館と武道館の耐震診断について、震度6から7の地震で倒壊する危険性があるとの結果を明らかにしました。 箕輪町によりますと、昨年度、町民体育館と武道館の耐震診断を実施したところ、どちらの施設も「震度6から7の地震が発生した場合、倒壊の危険性がある」との結果が出されたということです。 町民体育館は昭和46年に建てられ、年間およそ1万6千人が利用しているということです。 鉄骨部材の断面が薄いことや、一般の体育館よりも天井が高い構造で耐震強度が弱いという診断評価になりました。 武道館は昭和50年に建てられ、年間およそ1万人が利用しているということです。 検査の結果、柱と梁の接合部の溶接が不十分だという診断評価になりました。 町では当面の間施設の利用は継続する予定で、住民に周知をしながら今後耐震工事について検討をしていくとしています。

-

箕輪写友会展示会

箕輪町在住の写真愛好家で作る箕輪写友会の写真展が20日から箕輪町文化センターで始まりました。 箕輪写友会は14人で活動していて、四季を感じさせる写真を撮ろうと、14年前に発足しました。 会場には、県内外で撮影された作品合わせて28点が展示されています。 こちらの作品は、富士山から登る月を撮影したものです。 月が登る時間帯を待って3秒間隔で撮影していたところ、偶然にも飛行機が映り込んだ珍しい作品だということです。 第20回箕輪写友会写真展は26日(日)まで箕輪町文化センターで開かれています。

-

箕輪町でさくらんぼ狩りはじまる

JA上伊那が運営する箕輪町大出山口の農園で18日からさくらんぼ狩りが始まりました。 25アールの農園には、190本のさくらんぼの樹が植えられ、現在たわわに実っています。 18日は30人ほどの予約があり、訪れた人たちがさくらんぼを味わっていました。 さくらんぼ狩りは、JA上伊那が去年から始めました。 現在は、酸味が少なく人気の品種の「佐藤(さとう)錦(にしき)」 さっぱりと淡白な味わいの「紅(べに)きらり」 酸味が強くさわやかな「高砂(たかさご)」の3種類が楽しめます。 この農園のさくらんぼは粒が大きく味も良いということです。 来週には、味が濃く果肉がしっかりとしている紅(べに)秀(しゅう)峰(ほう)が食べごろになります。 受け入れは、7月3日までの火・木・土・日曜日で、30分食べ放題で大人2,000円、子供1,000円となっています。 予約はJA上伊那箕輪支所で受け付けています。

-

教訓を後世に 天竜川シンポジウム

諏訪湖・天竜川上流部で観測史上最大の降雨を記録し犠牲者も出た平成18年7月豪雨から今年で10年となります。 教訓を後世に伝えていこうと、天竜川シンポジウムが18日箕輪町で開かれました。 シンポジウムは、豪雨災害から10年の節目を迎えるにあたり、教訓を風化させることなく次世代に伝えていこうと、天竜川上流河川事務所と箕輪町が開いたもので、380人が参加しました。 平成18年7月豪雨では、諏訪湖・天竜川上流部で観測史上最大の降雨を記録し、岡谷市や辰野町など県内で12人が死亡しました。 箕輪町の松島北島地籍では天竜川の堤防が決壊しました。 箕輪町では879世帯2,303人に避難指示が出され、53棟の住宅が浸水や半壊などの被害をうけました。 基調講演では、箕輪町出身で前国土地理院長の小池剛さんが「進化する災害への備え」と題して話しました。 サテライト会場の北島災害伝承公園では、子どもたちに豪雨災害について学んでもらおうと復旧活動の体験イベントが行われました。 パネル展のコーナーには、決壊した堤防の写真や復旧の様子が展示され、子どもたちが当時の出来事について学んでいました。 シンポジウムでは、パネルディスカッションも行われ、6人のパネラーが当時を振り返り、今後の災害対応について考えました。 シンポジウムの模様は、7月にご覧のチャンネルで放送します。

-

南箕輪村北殿の住民が箕輪町北小河内で防災研修会

南箕輪村北殿の住民が、平成18年豪雨で土石流災害が発生した箕輪町北小河内を17日訪れ、体験者の話を聞きました。 南箕輪村北殿では、自主防災の意識を高めようと年に1回研修会を開いていて、県内外の防災に関する施設や地域を訪れています。 今回は、今年7月で平成18年豪雨から10年を迎えることから、身近な地域の取り組みを知ろうと箕輪町北小河内地区を訪れました。 北小河内の中村常会では、平成18年豪雨の時に土石流被害が発生しました。 住民たちが夜中に行っていた水防活動をやめて避難し終わった直後に発生したということです。 200人以上いた住民が避難待機していたことや、樹木が土石流を食い止めたことから、土石流による人的被害はありませんでした。 災害後、平成20年9月には砂防施設が完成し、平成22年3月には豪雨災害を忘れないための記念植樹を行いました。 その後、自主防災会の見直しや基本台帳の作成に力を入れてきたということです。 北小河内地区の住民は「訓練は昼間の晴れた日に行うことが多いが、夜中の雨の状況を想定した訓練も行った方がいい。区民が一丸となって乗り越えたのは大きな経験になった」と話しました。 北殿区では、転入してきた人や若い人とも連携を図りながら区全体で防災の意識を高めていきたいとしています。

272/(金)