-

瑞雲墨志会展 水墨画

上伊那の墨絵愛好家、瑞雲墨志会による水墨画展が伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれています。

水墨画展には、駒ヶ根市などで水墨画の指導にあたっている下平瑞雲さんの教室に通う生徒、およそ70人が90点を出品しています。

作品は、風景や花を描いたものが多く、白と黒の濃淡で表現しています。

会場には教室に入って数か月の人から10年以上の人まで様々な作品が並びそれぞれ個性あふれるものとなっています。

11月には水墨画の県展が開かれるということで、生徒らは、それに向け腕を磨いているということです。

会では水墨画展について「白と黒の濃淡で表現した幽玄な世界を楽しんでもらいたい。」と話しています。

瑞雲墨志会展は28日まで伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれています。 -

伊那技術専門校で校内見学

南箕輪村の伊那技術専門校で21日、校内見学会が開かれました。

見学会には、市内外から8人が訪れ、取得することができる資格などの説明を聞いたり、授業の見学をしました。

伊那技専では、機械加工やパソコン活用などの4つの学科があり現在52人が学んでいます。

伊那技専によると、近年は、新卒の高校生の志願者が増えているということで、この日も上伊那地域から高校生5人が見学に訪れていました。

機械加工を見学した人達は、実際にパソコンを使って図案を作り、金属の加工をしました。

伊那技専の今年度後期分の募集は、機械科で9月8日までとなっています。 -

保育士が小学校で一日体験研修

保育士が小学校で児童と生活をともにする一日体験研修が23日、伊那市の伊那小学校で行われました。

一日体験研修は、小学生に入学後、学校に馴染めず授業に手中できない、いわゆる小1プロブレムを解消していこうと行われたものです。

23日は、竜西保育園で年中を受け持っている北原美代子さんが、伊那小学校の1年山組で研修を受けました。

一日研修は、今年度伊那市が始めて実施するもので、保育士およそ280人を対象としています。

4時間目の図工の時間では、北原さんが児童の間に入りサポートしていました。

伊那市では、保育園と小学校の相互理解を深め、小1プロブレムの解消に向け取り組んでいきたいと話していました。 -

千葉県の2つの小学校の児童と伊那市の長谷小の児童 中央構造線見学

農山村留学に訪れている千葉県の2つの小学校の児童と伊那市の長谷小の児童は22日、学校近くの溝口露頭で中央構造線を見学しました。

伊那市長谷を訪れているのは、千葉県の小学6年生の児童あわせて148人で、19日から自然観察などを行ってきました。

農山村留学は、自然の中で様々な体験をすることで、都会では味わえない経験をしてもらおうと行われているものです。

22日は、学校近くの溝口露頭を見学し、中央構造線について長谷公民館の池上謙館長から説明を受けました。

池上館長は「中央構造線が1億年以上前にできたとされている」などと説明し、児童らは話に耳を傾けていました。 -

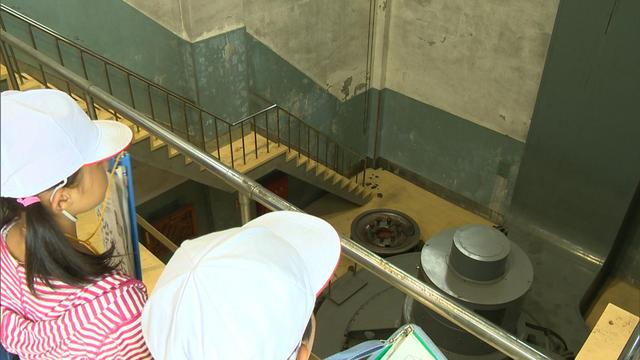

南部小児童 西天竜発電所見学

南箕輪村の南部小学校の4年生は、22日、農業用水に係る施設などを見学しました。

農業用水探検隊は、農業用水に係る施設が作られた背景や、歴史を学び、果たしてきている役割を学ぼうと行われました。

このうち、伊那市の西天竜発電所では、水力発電の仕組みについて学びました。

県の担当者は、発電所が、西天竜の水路補修の費用を、まかなうために作られた事や、年間に一般家庭およそ3千戸の電気を発電している事等を説明していました。

子ども達からは、点検をするときは、どうやってしているのか等といった質問が出され、県の職員は、10年に一度発電機をクレーンで持ち上げ点検する事等を説明していました。

ある児童は、「身近な場所で電気を作っている事を知ることができました。」と話していました。 -

二十二夜尊大祭

安産や家内安全を祈願する二十二夜尊大祭が21日、伊那市の丸山公園で開かれました。

二十二夜尊大祭は、坂下区の有志などでつくる実行委員会が毎年開いているものです。

旧暦の7月22日の夜に、月の出を待って願をかけると願いがかなうと伝えられています。

二十二夜尊の碑の前では、安産を祈願するロウソクの火が灯されました。

火の消えたロウソクを持ち帰り、陣痛が始まったら火をつけるとロウソクが終わるまでに分娩が終わると言われています。

21日は、出産を控えた妊婦や、出産を終えお礼返しに来る家族連れの姿もありました。

坂下区では、「地域の伝統行事を今後も守っていきたい」と話していました。 -

沖縄の太鼓、島唄に1,600人が酔う

2年に1回、今回で4回目となる沖縄大東太鼓と島唄コンサートが、20日に伊那市で行われ、伊那文化会館の大ホールは、1,600人の聴衆で埋まりました。

南大東島の大東太鼓碧会は、勇壮な掛け声とともに踊りながら乱れ打ちを繰り返す、揃い打ち、回し打ちを披露しました。

太鼓の響きと迫力ある打ち手のパフォーマンスでつめかけた1,600人の観客を圧倒していました。

久米島町の登武那覇太鼓は、昔から島に伝わるエイサー太鼓をベースに独自性も盛り込んだ創作太鼓で、伊那西小学校の5・6年生も演奏に加わりました。

伊那と南大東島の交流は、青パパイヤが縁で始まり、今年で7年目を迎えています。

はじめに島に渡った伊那の訪問団が現地で太鼓演奏を見て感激し、伊那でのコンサートを実現させました。

初回は、文化会館小ホールでしたが、2回目以降は、大ホールで演奏していて、南国の雰囲気漂う島唄や迫力ある太鼓演奏は、毎回多くの観客を魅了しています。

コンサートが終わると、舞台上で島の子どもたちと伊那西小児童のお別れ会があり、お互い名残惜しそうに握手を交わしていました -

沖縄の島の子どもたち 来伊

伊那文化会館で沖縄の大東太鼓などのコンサートを行う島の子どもたちが、交流のある伊那市の西箕輪小学校を19日に訪れました。

20日、伊那文化会館で行われるのは、大東太鼓と島唄、沖縄エイサーコンサートで、沖縄県の南大東島と北大東島、久米島の子どもたちが、太鼓や島唄、エイサーを披露します。

始業式を前に紹介された島の子どもたちは、一緒に給食を食べた後、西小の児童たちと演目を練習し、その後明日のコンサートに備えていました。

中高生の代表は、市役所を訪れ白鳥孝市長を表敬訪問しコンサートの見所をアピールしました。

市役所を訪れたのは、コンサートに出演する中学生と高校生6人と、指導者です。

「力強く、感動を与える太鼓を披露したい。」「感謝の気持ちを込めてたたきます。」「心に響く演奏をしたい」などとそれぞれが抱負を話すと、白鳥市長は、「同じ島国に暮らす私たちなので、この交流が長く続くことを願います。みなさんは、どうしてそんなに太鼓が上手なの」と聞くと、指導者で南大東村教育委員会の川満廣司さんは、「とにかく太鼓が好きだからです」と答えていました。

コンサートは、20日の午後7時から、県伊那文化会館大ホールで行われます。 -

田楽座が盆踊りナイト

伊那市富県の歌舞劇団「田楽座」は、全国各地に伝わる伝統の踊りを3時間踊り続けるイベント「盆踊りナイト」を13日と15日に行いました。

2日間で約60人が参加し、八木節など6曲を踊りました。

関東や関西、九州からの参加があり、田楽座のメンバーの歌と演奏で心ゆくまで盆踊りを楽しんでいました。

大阪から家族連れで参加したというある男性は、「この雰囲気がとても楽しい」と話していました。

田楽座では、「それぞれが主役になることができる盆踊りの楽しさを存分に味わってほしい」と話していました。

周りには、焼きそばや飲み物の屋台も出て祭り気分を盛り上げていました。 -

伊那図書館で縄文式火起こし体験

伊那図書館で13日、縄文式の火起こしワークショップが開かれ、夏休み中の小学生たちが体験しました。

伊那図書館が行っている夏の読書イベントの一環で、くらしに欠かすことができない火を自力で起こすことによって、エネルギーについて考えるきっかけにしてもらおうというものです。

ワークショップには、保護者も含めて15人ほどが参加し、火にまつわるインディアンの話を聞いたあと、早速火起こしに挑戦しました。

悪戦苦闘しながら煙が起きると、火種を麻のひもをほぐしたかたまりの中に入れ、風を送りこむと、見事に火が起きていました。

平賀研也図書館長は、「苦労して火を起こすことで、普段何気なく使っているエネルギーについて考えるきっかけにしてもらえれば」と話していました。 -

南小河内伝統 おさんやり

箕輪町南小河内区に伝わる伝統行事で、町の無形民俗文化財に指定されている、おさんやりが16日に行われました。

おさんやりは、区内を流れる、「大堰(おおせぎ)」が天竜川とは逆に流れている為、疫病や災いの原因とされ、その厄を払う目的で始まったといわれています。

夕方、白い服を身に纏った、地区の男達が、およそ700キロの舟を担ぎ上げると、お舟の巡航がはじまります。

地区の災いを舟にのせ、地区外へ運び出すものとされ、およそ2時間かけ地区内を練り歩きます。

また練り歩きの途中の辻では、舟をおろし民踊ヨイソレを披露していました。

日が沈み、暗くなると、おさんやりもクライマックスを迎えます。

男達は、広場に置かれた、舟を担ぎ上げると、木の回りを3周し、その後、左右に揺らしながら、舟を壊しました。

舟の破片は、玄関に飾ると、厄除けになると言われ、集まった人達は1年間の無事を祈りながら、破片を拾い集めていました。 -

伊那谷デザイン会議がジオラマ制作

上伊那出身の大学生などでつくる伊那谷デザイン会議は、辰野から飯島までの地形を模した巨大ジオラマを18日、伊那市西箕輪で制作しました。

伊那市西箕輪の空き地には、土やビニール紐などをつかって、画面右手に中央アルプス、左に南アルプス、中央部分には、天竜川などが作られています。

伊那谷デザイン会議は、伊那北高校出身の大学生を中心に、2009年から活動しているグループです。

帰省中の8月と1月にイベントなどを行っていて、30年後の伊那谷を見据えて、よりよい地域を作ろうと活動しています。

今回は、県の元気づくり支援金140万円を受けて、2000分の1の縮尺の伊那谷のジオラマの制作を企画しました。

ジオラマ作りには、伊那谷から全国各地の大学に進学した学生のほか、インターネットなどでの呼びかけに応じた学生など20人ほどが参加しました。

オレンジの紐は中央道、白い紐は国道153号、黄色と黒のまだらの紐は飯田線などとジオラマを作っていきました。

19日は、5縲・人ずつのグループに分かれて、ジオラマで造った場所にツアーに出かけるということです。

20日には、ジオラマを使ったワークショップを午前10時縲恁゚後4時まで計画しています。 -

東箕輪の新保育園の場所は箕輪東小近くへ

箕輪町は、長岡保育園とおごち保育園を統合した東箕輪地区の新しい保育園を、箕輪東小学校と隣接する場所に整備したい考えを18日に示しました。

18日は、箕輪町役場で町議会全員協議会が開かれ、保育園の場所について報告がありました。

箕輪町では、長岡保育園とおごち保育園を統合し、新しい保育園を建設する計画です。

場所は、箕輪東小学校の東側で、現在はJA上伊那東箕輪支所の倉庫がある場所です。

住民からの要望が多かった駐車場についても2箇所整備する予定で、100台程度が駐車できる3千平方mを確保する計画です。

建設する保育園は120人ほどの規模を予定していて、総事業費は6億円ほどを予定しています。

箕輪町では、新しい保育園について平成25年4月の開園を目指すとしています。 -

手良小で2学期始まる

夏休みが終わり、伊那市の手良小学校などでは18日から、2学期が始まりました。

1年生の教室では、児童が夏休みの楽しかった思い出などを発表しました。

また、工作など夏休み中の宿題を提出していました。

始業式は、全校児童が体育館に集まって行われ、児童の代表が2学期の目標を発表しました。

1年生の・ス井ゆづきさんは、「音読がスラスラできるようにしたい」と話していました。

4年生の児童は、「気持ちのよいあいさつをしたい」「忘れ物をしないようにしたい」などと発表しました。

柴田惇校長は、「良さを見つけ、良く噛んで自分の体、心の栄養にして周りに表して下さい。本物を見つけていく2学期にしましょう」と呼びかけていました。

上伊那地域の小中学校では19日、始業式のピークを迎えます。 -

箕輪中と庄内中が部活で交流

箕輪町の箕輪中学校と静岡県浜松市庄内地区の庄内中学校の生徒が11日、交流しました。

庄内中の生徒らおよそ80人が箕輪中を訪れました。

箕輪町と浜松市庄内地区は友好交流推進協定を結んでいて、中学校の交流は今年で13年目になります。

夏休み中に1年ごと交代に訪問しあっていて、3年前から部活動の交流をしています。

今年は、両方の中学校にある5つの部活が交流試合をしました。

男子と女子のバレーボール部は、社会体育館で試合をしました。

県外の部との交流試合は貴重な機会ということで、両チームとも気合い十分に試合に臨んでいました。

箕輪中学校では、「年に1回だけの交流だが、県外の同じ世代の人達と仲良くなる機会。伝統的な交流を今後も続けていきたい」と話していました。 -

伊那市中学生サミット初開催

伊那市内すべての6つの中学校の生徒会役員が集う第1回伊那市中学生サミットが12日伊那市役所で開かれ、グループ討議や全体討議で意見交換しました。

参加したのは、伊那中学校、東部中学校、西箕輪中学校、春富中学校、高遠中学校、長谷中学校の市内6校の生徒会正副会長18人です。

学校紹介では、生徒会の重点事項や文化祭の特徴、地域などとのかかわりについてプレゼンテーションしました。

グループ討議では、3つのグループに別れて、あいさつ運動や文化祭、地区の奉仕活動などについて話しあいました。

はじめは、初対面どうし緊張気味でしたが、次第に積極的に発言し、各校が抱える課題や悩みについて、助言を求めていました。

全体討議では、各校が取り組んでいる節電対策や震災の復興支援についての取り組みについて話しあっていました。

サミットを企画した伊那市教育委員会では、今後もこうした交流の場を設定していきたいとしています。 -

山岸吉雄さん木版画展

趣味で木版画に取り組んでいる伊那市長谷の山岸吉雄さんの木版画展が11日から、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれています。

会場には多色摺りの木版画およそ60点が展示されています。

作品のほとんどは、身近にある山と民家を題材にしています。

山岸さんは、およそ30年前から、独学で木版画に取り組んでいます。

作品にする絵を部分ごとに板に彫り、色を変えて何回も摺るため、時間と根気のいる作業だということです。

作品の一つ「月照仙丈」は、月の光で山が浮かび上がった光景を見て、どうしても作品にしたいと取り組んだ、お気に入りの1枚ということです。

山岸さんは、「作品に自分の色の世界を出せることが魅力。板から絵ができる、日本の伝統美術を知ってほしい」と話していました。

山岸さんの木版画展は20日まで、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれています。 -

高校生が看護の仕事を体験

高校生を対象とした1日看護体験学習が10日、伊那中央病院で行われました。

これは高校生が今後の進路を決めるうえで参考にしてもらおうと伊那中央病院が行ったものです。

体験学習は9日、10日の2日に分けて行われ、上伊那の6つの高校から看護師を目指す学生など、合わせておよそ50人が参加しました。

高校生は患者の足を洗うなど直接触れあいながら看護師の仕事について学んでいました。

体験学習では車イス介助や血圧測定などが行われ、高校生が看護の仕事について理解を深めていました。 -

七夕の伝統行事 さんよりこより

三峰川を挟んで、北側の伊那市美篶と南側の富県地区で、7日、月遅れの七夕行事、「さんよりこより」が行われました。

さんよりこよりは、洪水を起こす「厄病神」を地区の子どもたちが、七夕飾りでたたき、厄払いをする伝統行事です。

およそ580年前の洪水で高遠町藤沢にあった天伯社が当時の桜井村に流され、その後対岸の川手村に流れついた事が縁で毎年8月7日に行われています。

美篶の川手天伯社で「さんよりこより」が終わると、神輿に御神体を乗せ、対岸の富県の桜井天伯社をめざします。

桜井天伯社に神輿が到着すると、集まった子どもたちは、七夕飾りを手に、鬼役の大人を囲み、「さー寄ってこいよ」とう意味の、「さんよりこより」を唱えながら、3周回り、その後、手にした七夕飾りで、鬼役の大人を一斉に叩き、これを3回繰り返しました。

ある子どもは、「雨が降ってきたが、しっかりと、鬼を叩く事ができて楽しかった」と話していました。 -

ミニチュア竪穴住居作り

小学生を対象にしたイベント、ミニチュア竪穴住居作りが8日、伊那市創造館で開かれました。

8日は、市内の小学生とその保護者22人が参加しました。

イベントは、縄文から宇宙までをテーマに、夏の思い出を作ってもらおうと伊那市創造館が開いたものです。

8日は、学芸員から縄文時代の人の知恵や工夫を学びながら、本物の50分の1ほどのサイズの模型を作りました。

子ども達は、素焼きのように仕上がる粘土を、平に伸ばして住居の土台となる部分を作っていきました。

粘土が乾いてしまうため、ひびをなくすのに苦戦していました。

伊那市創造館では、9月4日日曜日に「黒曜石体験ミュージアムと宇宙空間観測所見学会」を開くということです。 -

小学校の図書館司書が保育園で読み聞かせ

箕輪町は、保育園と小学校が連携して読育を進めていこうと、小学校の図書館の司書による読み聞かせを5日、松島保育園で行いました。

5日は、箕輪中部小学校の原佐織教諭と箕輪南小学校の唐澤里久美教諭の2人が、年長園児およそ40人に読み聞かせをしました。

読み聞かせは、保育園と小学校の連携を深めようと、箕輪町の読育交流事業の一環で行われたものです。

5日は、絵本2冊を子ども達に読んだ他、職員に本の並べ方について指導しました。

松島保育園の川上きよ子園長は「子ども達だけでなく職員にとってもいい機会になった。今後も、連携を深めていきたい」と話していました。 -

パン粘土の花展

小麦粉などを原料とするパン粘土で作った花の作品展が、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

会場には、バラやカーネーションなどパン粘土で作られた様々な花・100点が並んでいます。

作品展を開いているのは、伊那市狐島のパン粘土教室 ルナ・フローラを主宰する佐藤峰子さんと、教室の生徒です。

ルナ・フローラが、かんてんぱぱホールで作品展を開くのは今回で3回目です。

パン粘土は、小麦粉などを原料とする樹脂粘土で、油絵の具やオイルを混ぜて形を整えます。

それを乾燥させて、色付けし、仕上げていくという事です。

また、石鹸の香りのする粘土で作った作品も展示されていました。

佐藤さんは、「パン粘土細工は、難しいと思われがちだが、花によっては簡単なものもある。興味があったら皆さんにも挑戦してもらいたい」と話していました。

このパン粘土の花展は、7日(日)まで、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。 -

上農生がフラワーアレンジメントで上位入賞

高校生のフラワーアレンジメント競技県大会で上伊那農業高校の生徒2人が上位入賞を果たしました。

フラワーアレンジメント競技県大会が、先月開かれ上農園芸科学科3年の武田みどりさんが準優勝となりました。

また同じく園芸科学科の安藤朱里さんが優秀賞を受賞し、今日上農の塩崎正校長から表彰状が手渡されました。

フラワーアレンジメント競技県大会は、先月須坂園芸高校で開かれ、県下7校から17人が出場しました。

上農からは、武田さんと安藤さんの2人が出場し、そろって好成績を収めました。

準優勝の武田さんは、12月に鹿児島県で開かれる全国大会、全国産業教育フェアに出場します。

また優秀賞を受賞した安藤さんは、さらにフラワーアレンジの技術を磨きたいと話します。

上農から全国大会に出場するのは5年ぶりということで、校長をはじめ学校関係者は、県代表として実力を発揮してほしいとエールを送っていました。 -

中学生の夏休み租税教室

伊那税務署で夏休み租税教室が3日開かれ、伊那市の中学3年生が税金について学びました。

夏休み租税教室は、税について知ってもらおうと、伊那税務署が毎年開いています。

今年は、東部中学校から9人、春富中学校から10人が参加しました。

教室では、伊那税務署の三澤弘典総務課長が、税について話しました。

税金の使い道として、道路の補修や家庭から出るごみの処理などをしていることを話しました。

三澤課長は、「国を維持して発展させていくために税は欠かせないもの。国民には納税の義務があることを理解してほしい」と話していました。 -

日本舞踊4流派 舞踊発表会

伊那市などで活動する日本舞踊の4つの流派合同の舞踊発表会が31日、伊那市高遠町の高遠さくらホテルで開かれました。

これは、高遠さくらホテルが開いているもので、今年で9回目です。

日頃はそれぞれに活動している流派が合同で発表会をすることで、交流を深めています。

今年は4つの流派から5団体が出演しました。

23のプログラムがあり、一人あるいは数人でステージに立ち、歌謡曲などに合わせて踊っていました。 -

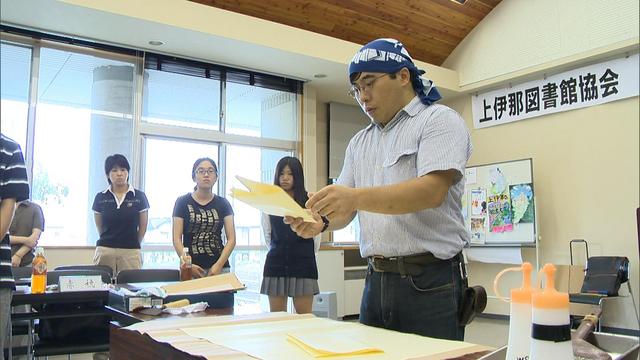

「美篶堂」で工場長を務める上島真一さんの講演会

伊那市美篶の製本会社「美篶堂」で工場長を務める上島真一さんの講演会が1日、南箕輪村の上伊那農業高校で開かれました。

講演会は、上伊那地域の高校の図書委員でつくる上伊那図書館協会高等学校図書館部会の生徒研究会の中で開かれたものです。

伊那市の美篶堂で工場長を務める上島さんが、「製本と美篶堂の歩み」をテーマに講演しました。

上島さんは、「時代が変わりまわりの会社が製本作業を機械化していく中、美篶堂は手製の製本の需要が必ずあるはずと考え、作り続けている」と話しました。

他に「日本の製本は、江戸時代の和本の文化が受けつがれている」と説明し、生徒達の前で製本作業を披露しました。

研究会ではこの他に、本を通して読む力や書く力を育てようと進めている読書大賞の今年度の候補作品を決めました。

今後、各学校で候補作品の評価と投票を行い、12月17日に大賞を決めるということです。 -

夏休み子ども寺小屋

夏休みの子ども達を対象にしたイベントが各地で開かれています。

伊那市富県の歌舞劇団田楽座の稽古場では、伊那市内の小学生を対象にした「夏休み子ども寺小屋」が1日から3日間、開かれています。

子ども達に田楽座について知ってもらい伝統文化に触れてもらおうと今年初めて開かれました。

初日の1日は、全国各地の盆踊りを踊りました。

田楽座の中山洋介さんを中心にメンバー6人が、子供たちに足の運び方などを指導しました。

子供たちは10分ほどで振り付けを覚え、全員で輪になって踊りました。

夏休み子ども寺小屋は3日水曜日までで、南京玉すだれや獅子舞などを体験するということです。 -

伊那市地蜂愛好会が蜂追い

伊那市地蜂愛好会による、蜂追い体験学習会が30日、伊那市西春近の権現山で開かれました。

体験学習会は、伊那谷の伝統文化、蜂追いの技術を守り伝えようと開かれたもので、会員などおよそ20人が参加しました。

蜂追いは、エサに蜂をおびき寄せ、ビニールヒモなどの目印を付けてから放し、その後を走って追いかけるものです。

蜂が土の中に作った巣に入るまで後を追います。

しかし途中でクモの巣にひっかかったり、見失うなど、簡単に見つけることはできません。

伊那市地蜂愛好会は蜂追い文化の伝承や、地蜂を守ることなどを目的に平成9年に発足しました。

伊那谷では蜂や蜂の子を食べる習慣があることから、愛好会の小木曽大吉会長は、「地域の食文化のためにも蜂追いの技術は、伝えていかなければならない。」と話していました。 -

伊澤潔さん細密画展

伊那市高遠町の伊澤 潔さんの細密画展が信州高遠美術館で始まりました。

会場には、高遠町の身近な野山の風景とそこに息づく昆虫を描いた作品26点が並んでいます。

伊澤さんは、子どもの頃から昆虫が好きで、35年ほど前から昆虫の絵を描き始めました。

伊澤さんはデザイン関係の仕事をしていて、高遠美術館から仕事を請けた事が縁で、今回、初めて個展を開く事になりました。

仕事が忙しく、絵を描く余裕がない時期もあったということですが、3年ほど前から、友人の店舗で作品を飾るようになり、作品を描きためてきたということです。

この伊澤潔さんの細密画展は、来月28日まで、信州高遠美術館で開かれています。 -

高遠町公民館進徳館夏の学校

伊那市の高遠町公民館は、夏休み中の子ども達を対象にした夏の学校を、国の史跡である進徳館で開いています。

この教室は、28日から4日間、進徳館を会場に開かれています。

進徳館で学ぶことで、高遠の歴史や文化に親しみ、郷土を大切にする心を育んでもらおうと高遠町公民館が、毎年開いていて、今年で3年目です。

高遠小学校と高遠北小学校の子ども達を対象としていて、1年生から6年生まで、59人が参加しています。

毎日、午前中に、夏休みの宿題に取り組む他、論語の素読などを行います。

5・6年生は、孔子像の前で、素読していました。

また、3・4年生も、原 和男公民館長に続いて、素読していました。

この教室は、来月2日まで、休日を除いて4日間開かれる予定で、お寺での座禅や、吟詠、災害に関する学習なども行う予定です。

212/(土)