-

東京の中学生が上農で体験

東京都の武蔵野市立第三中学校の生徒が、上伊那農業高校で、20日農業体験をしました。

西洋なしの摘果では、上農の生徒が、実の摘み方を中学生に教え、中学生が体験していました。

東京都の武蔵野市立第三中学校は、総合的な学習の一環として、毎年この時期に1年生が4泊5日の体験学習をしています。

上伊那農業高校を第2の学校と位置づけ、127人が摘果のほか、農業機械に乗ったり、丸太切りを体験しました。

第3中学校では、「自然とふれあい、自然や自分のあり方を主体的に考えて欲しい」と話しています。

生徒たちは、明日大町市で田植えやそば打ち、ジャム作りなどを体験することになっています。 -

高遠町の高遠第一保育園でヨモギ団子作り

伊那市では、毎月19日を食育の日としています。

これにあわせ、高遠町の高遠第一保育園で19日、ヨモギ団子作りが行われました。

19日は、高遠第一保育園の年中と年長園児およそ40人が、ヨモギ団子をつくりました。

伊那市では、子ども達に食に関心を持ってもらおうと、毎月19日を食育の日としています。

園児達は、茹でたヨモギをすりこぎで潰し、白玉粉と小麦粉を混ぜていきました。

高遠第一保育園の伊藤あけみ副園長は「昔ながらの食文化に触れ、楽しみながら食に興味を持ってもらいたい」と話していました。 -

南箕輪中学校伝統 経ケ岳強歩大会

南箕輪中学校の伝統行事、経ケ岳強歩大会が18日開かれました。

朝7時強歩大会に参加した生徒は大芝高原をスタートし、ゴールとなる経ケ岳を目指しました。

経ケ岳強歩大会は、今回で59回を数える南箕輪中学校の伝統行事で全生徒464人中、418人が参加しました。

ゴールとなる経ケ岳8合目は、標高が2035mで、スタート地点となる大芝高原との標高差は1235m、距離にして8.3キロあります。

ゴールまでの制限時間は、4時間半で、上位を目指し、走る生徒や、制限時間内での完歩を目指す生徒など思い思いのペースで山道を登っていました。

今年は男子優勝が3年生で野球部の高井ジュリアン君でタイムは1時間34分23秒でした。

高井君は去年に続き2年連続の優勝となります。

女子優勝は1年生で陸上部の清水彩音さんでタイムは1時間43分59秒でした。 -

仁組 西天の水で米を栽培

伊那小学校5年仁組は18日、西天竜用水路の水を使った田んぼで田植えをしました。

子ども達は、この田んぼで育てた米を販売し、売上を西天への不法投棄防止を呼びかけるチラシの製作にあてる計画です。

この日は、伊那市山寺の田んぼで、児童が苗を手で植えていきました。

去年8月、西天竜用水路を見学した時に、ごみが多く捨てられている事を知った児童は、ごみ拾いをしたり、不法投棄防止を呼びかけるポスターやチラシを配るなどの活動を続けています。

この日は、西天の水を使った田んぼで米を育てて売り、そのお金でチラシやポスターを作ろうと田植えを行いました。

苗を植えたのは学校が借りている、山寺高尾町の7.4aの田んぼで、西天の水を引いて米を育てています。

田植えをボランティアで指導した、地元農家の伊藤啓次郎さんによりますと、この周辺の田んぼは天竜川より高いところにあり、昔から、農業用の水を確保する事に苦労していたといいます。

稲は、今後、伊藤さんと子供達が手押しの除草機を使って草取りなどを行い、9月下旬に収穫して販売するという事です。 -

チェーンソーを使って作った木の作品を保育園に寄贈

伊那市ますみヶ丘の薪ストーブ販売業小野沢武生さんは、チェーンソーを使って作った木の作品を17日、伊那市の伊那西部保育園に寄贈しました。

寄贈されたのは、高さ100センチ、直径30センチの木を使って作ったアニメキャラクターの「トトロ」と「猫バス」です。

去年4月の大雪で折れた高遠城址公園の桜の木を使って製作しました。

小野沢さんは「毎日保育園にくればトトロや猫バスに会えます。桜の妖精が入っていると思うのでかわいがって下さい」と園児に話しかけていました。

この後、園の庭でトトロとネコバスを使ってリレー競走が行われ、小野沢さんは子ども達に声援を送っていました。

伊那西部保育園の春日朝子園長は「自然に囲まれたこの保育園のシンボルとして大切にしていきたい」と感謝していました。

園児達は、小野沢さんに歌のお礼をしていました。 -

新宿区の小学生が間伐体験

新宿区の小学生が、伊那市のますみヶ丘平地林にある新宿の森で16日、間伐体験をしました。

間伐を体験したのは、落合第6小学校の6年生30人です。

新宿の森は、伊那市と新宿区の間で締結されている協定に基づいて設けられているおよそ0.4ヘクタールです。

新宿区では、身近にない自然環境の中で様々な体験をする移動教室を定期的に行っています。

児童達は、伊那谷森と自然を結ぶ協議会のメンバら6人からのこぎりの使い方などの指導を受け、木を切っていきました。

児童達は高さ25メートルの木の間伐も見学。

ゆっくりと木が倒れていくと、歓声をあげていました。

伊那谷森と自然を結ぶ協議会の稲辺謙次郎理事長は「実体験を通して自然の素晴らしさを感じてもらえたらうれしい」と話していました。

17日は、田植えを体験するということです。 -

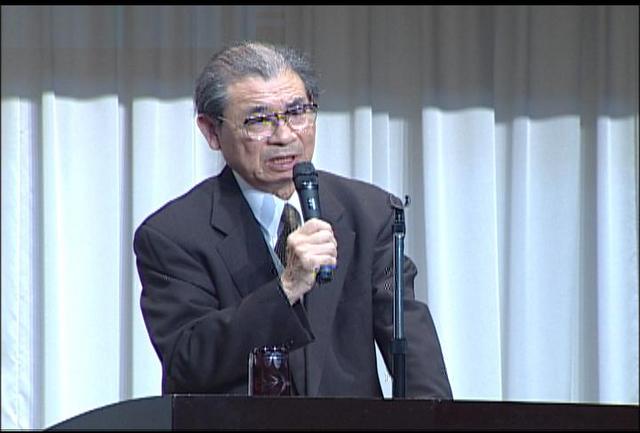

伊那北高校で震災援助活動講演会

伊那北高校1年生を対象にした講演会が12日開かれ、生徒や保護者が東日本大震災の援助活動の報告を聞きました。

講演会は、保護者・教員・生徒の集いの中で開かれたものです。

東日本大震災の援助活動をした伊那市の職員3人を講師に迎え、話を聞きました。

監査委員事務局の伊藤一真さんは、福島県会津若松市で、生活物資の受け渡しなど避難所の運営支援をしました。

伊藤さんは、「避難所では温かい食事が出され、近くの温泉に入ることもできる状況ではあったが、被災者の大変さを強く感じた」と話していました。

水道部の伊藤勇司さんは、宮城県塩釜市で、被災者に直接水を提供する給水支援をしました。

伊藤さんは、「水の大切さを被災者から教わった。水の持ち運びに給水袋が役に立ち、喜ばれた。今後の必需品だと思う」と話しました。

伊那消防署の山岸浩示さんは、宮城県内各地で緊急援助隊として救急活動や行方不明者の捜索活動をしました。

山岸さんは、「何不自由ない生活が全て失われるのが災害。普段から災害に対する危機感を持つことが大切」と生徒に呼び掛けていました。 -

野溝嘉彦画業30周年記念展

伊那市東春近在住の洋画家、野溝嘉彦さんの画業30周年記念展が11日から、西春近のかんてんぱぱホールで開かれています。

会場には伊那谷や木曽、安曇野など信州の風景を描いた油絵およそ40点が展示されています。

今回の展示は、野溝嘉彦さんが画業に専念して30年の節目を祝う記念展として開かれました。

野溝さんは現在74歳。会社勤めをしながら絵を描いていましたが、絵に専念しようと会社を辞め、30年が経ちました。

年に5回ほど全国で個展を開くなど精力的に画業に取り組んでいます。

今回の展示作品は6号から100号まであり、ほとんどが近作ということです。

野溝嘉彦さんの画業30周年記念展は24日まで、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれています。 -

お釈迦様の誕生日を祝う花まつり

お釈迦様の誕生日を祝う花まつりが10日、伊那市西箕輪の中条公民館で行われました。

花まつりには、中条区の住民と近くの西箕輪南部保育園の園児あわせておよそ70人が訪れ、お釈迦様の誕生日を祝いました。

花まつりは、お釈迦様の生まれた日に甘い雨が降ったと言われていることから、4月8日の誕生日にお釈迦様の形をした像に甘茶をかけて祝います。

中条区では、毎年5月8日に花まつりを行っていましたが、今年は8日が日曜日で園児が参加できないことから、日にちをずらして行いました。

園児らは、交代で甘茶をかけると、手を合わせていました。

中条区の白鳥準一区長は「様々な伝統行事を子供達に経験してもらい、これから先も引き継いでいってもらいたい」と話していました。

園児らは、お礼に感謝の気持ちを込め、歌のプレゼントを贈りました。 -

音楽で岩手の高校吹奏楽部支援

東日本大震災で被災した、岩手県陸前高田市の高田高校吹奏楽部を支援する、チャリティーコンサートが8日、伊那市の伊那文化会館で開かれました。

チャリティーコンサートは、東日本大震災により、楽器や楽譜等が津波に流され、活動ができなくなった、高田高校を支援しようと、上伊那中学校吹奏楽連盟が企画しました。

コンサートには、上伊那の中学校や高校、一般12団体、約350人が参加しました。

ステージでは、訪れた人達に楽しんでもらおうと、出演団体がポップスやアニメソングなど、様々なジャンルの曲を演奏しました。

チャリティーコンサートの発起人の一人、上伊那中学校吹奏楽連盟の小林孝行理事長は「高田高校吹奏楽部が今年度のコンクールに出場できるよう支援できれば」と話していました。

コンサート会場入り口では、募金箱が置かれ、生徒達が、義援金や、被災地へ送る楽器の提供を呼びかけていました。

コンサートで集められた義援金は全額、高田高校吹奏楽等に送られる事になっています。

小林さんによると、部員50人程の高田高校吹奏楽部が、震災前と同じように楽器などの道具を揃え、活動するには、およそ1千万円以上必要になるということです。 -

大槻武治さん 著書の出版記念講演会

箕輪町の元教育長で、現在は作家として活動している大槻武治さんの著書「保科正之人生道中記」の出版記念講演会が7日、伊那市高遠町の高遠さくらホテルで開かれました。

会場には、出版委員会のメンバーを中心におよそ50人が集まりました。

大槻さんが出版した歴史小説「保科正之人生道中記」は、正之が江戸から会津若松へ向かう道中、正之が人生を振り返るというストーリーです。

大槻さんは「実際の歴史にとらわれず、自由な感覚で読んでもらいたい」と話していました。

この日は大槻さんが、正之が現代に生きていたらどんなことを考えるか、をテーマに講演をしました。

大槻さんは「正之の民を思う気持ちは、大震災が発生した今だからこそ学ぶべきことが多くある」と話していました。

また講演の後には大河ドラマをつくる会の伊東義人副会長がこれまでの経過を説明し、ドラマ化の実現を目指し、さらなる協力を呼びかけていました。 -

南箕輪村大泉勝光寺で花まつり

6日、南箕輪村大泉の勝光寺で月遅れの花まつりが行なわれました。

花まつりは、一般的には、4月8日ですが、勝光寺では、花見堂に飾る花が咲きそろわないとの理由からひと月遅れで行なわれています。

6日は、近くの南箕輪西部保育園の園児がお釈迦様に甘茶をかけ、手を合わせていました。

園児たちは、水筒に甘茶を入れてもらいお土産として持ち帰っていました。 -

わんぱくひろば 災害について考える

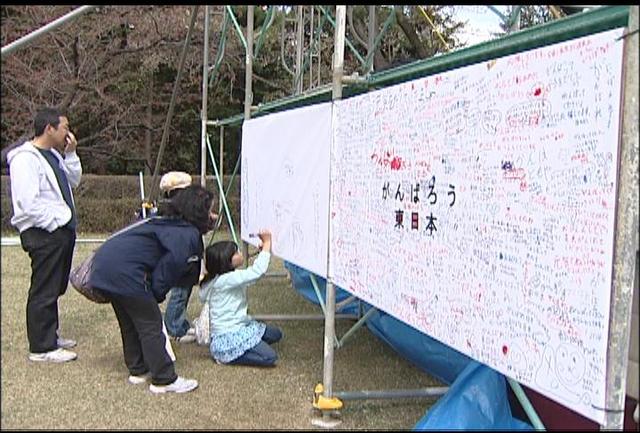

ども達が自然に親しみながら遊ぶわんぱくひろばが伊那市の春日公園で、29日、行われました。今年は、災害について考えるコーナーが数多く設置されました。

わんぱくひろばは、30年以上続く恒例の行事で、ボウイスカウト等、市内の団体がコーナーを設けました。

今年は東日本大震災をうけ、多くの団体が「災害」について考えるコーナーを出していました。

このうち、非常食を作りのコーナーでは、空き缶を使いコメを炊く方法を教わりました。

参加した子ども達は、缶切りを使い上蓋部分を取り除くと、空き缶を飯ごう代わりに、コメを炊いていました。

被災地へのメッセージボードでは、油性ペンなどを使い、応援の言葉が書きこまれていました。

参加したある保護者は、「遊びながら災害や被災した人達の事を考え、思いやる心が養われれば」と話していました。

また、会場には、特設の遊具が設置され、春日公園には子供達の元気な声が響いていました。 -

でんがく寺子屋 開講

伊那市富県を拠点に活動する、歌舞劇団田楽座の伝統芸能講習会「でんがく寺子屋」が30日、富県の稽古場で開かれました。

30日から一泊二日の日程で行われた講習会には、県内外から8人が参加しました。

でんがく寺子屋は、伝統芸能の楽しさや魅力を感じてもらおうと開かれました。

この日は、参加者が2つのグループに別れて、花笠踊りと南京玉すだれの指導を田楽座のメンバーから受けました。

花笠踊りでは、基礎の動きとなる足腰の動かし方や、花笠の動かし方などを指導していました。

また南京玉すだれでは、参加者がすだれを釣竿に見せる動きを学んでいました。

ある参加者は「日本の伝統芸能をプロから教わることができて良かった」と話していました。

でんがく寺子屋は、4日、5日にも一泊二日の日程で開かれることになっています。 -

災害のあった今、保科正之公のドラマ化を

生誕祭の一環として、高遠町総合福祉センターやますそで、保科正之公の大河ドラマ化を目指してと題し、パネルディスカッションが行われ、パネリストからは、震災のあった今、正之公の指導力を学ぶべき等の意見が出されていました。

パネルディスカッションは、直木賞作家で伊那市ふるさと大使の中村彰彦さんや会津若松市長の管家一郎さん、猪苗代の偉人を管がる会会長の江花俊和さん、保科正之公の大河ドラマをつくる会副会長の伊東義人さんの4人をパネリストに迎え行われました。

中村さんは「西暦1657年江戸市街の大半を焼き、死者10万人を出したと言われる明歴の大火で、正之公は、民の幸福を第一に考え復興に尽力した」と話し、指導力を評価しました。

菅家さんは、東日本大震災があった今だからこそ、「正之の生き方を、NHKは信念をもって伝えるべき」、江花さんは「保科正之公の指導力が、今の政治に求められている」と話していました。

最後に、伊東さんは「あきらめずに広域的な運動を続け、一日でも早く署名を50万人の大台に乗せ、NHKへ10回目の要請をしたい」と話していました。

NHK大河ドラマ化に向けた署名は、29日現在、44万378人となっています。 -

保科正之公 生誕400年を祝う

今年は、旧高遠藩主保科正之公生誕400年。

伊那市高遠町では、生誕祭などが29日行われ、正之公の功績を振り返りました。

伊那市高遠町歴史博物館にある、石像の前で生誕祭が行われ、市内のほか、正之ゆかりの福島県会津若松市や猪苗代町から合わせて、80人が参加しました。

保科正之公の大河ドラマをつくる会会長の白鳥孝伊那市長は「400年たっても尚、偉業を私達に伝えている。

保科正之公の大河ドラマ化を出来るだけ早い時期に実現させ、災害時に強い指導力を発揮した正之を全国、全世界に発信していきたい」と挨拶しました。 -

幼保小連携推進委員会

保育園と小学校の連携をはかる「幼保小連携推進委員会」の今年度1回目の会議が27日に開かれ、今年4月から小学校に派遣されている保育士が報告を行いました。

伊那市は、小学校と保育園の連携を進め、それぞれの教育に活かしていこうと、今年4月から保育士を1人ずつ、伊那小学校と伊那北小学校に派遣しています。

この日は、その保育士2人から報告がありました。

このうち伊那小学校に派遣されている保育士からは「小学校では全体の指示で子供達は動いているので、取り残されてしまう子供もいる。わからない事、困っている事を、教師に自分の言葉で伝えられるような教育が保育園で必要と感じた」と話していました。

委員会は今後、月1回開かれ意見交換するほか、小学校に入学した時に親しみやすいよう、年長と5年生との交流などの推進を検討していくという事です。 -

放課後英語でエコレッスン

南箕輪村の英語教室「放課後英語」は、地球環境について考えるアースデーにあわせたエコレッスンを南殿の教室で開きました。

南箕輪村の翻訳事務所が開いている「放課後英語」には、保育園児から大人まで約70人が学んでいます。

毎年、4月22日のアースデーにあわせ、環境について学ぶエコレッスンを行なっていて、19日は、保育園児を対象にしたレッスンがありました。

地球について学んだあと、地球はなぜ青いのか、雨は、どこから降ってくるのか、などのクイズが出題されました。

子どもたちを指導している天田美咲さんは、「きれいな地球ですごすには、リサイクルが大切です。」と呼びかけていました。

このエコレッスンは、小学校低学年、高学年、大人も対象に21日まで行われました。 -

日本画県展90作品並ぶ

公募による日本画の展示会、日本画県展が、伊那文化会館で開かれています。

日本画県展は長野県日本画会が開いているもので、今年で40回目となります。

会場には、人物や、風景などを描いた作品90点が出品されています。

県日本画会によりますと岩絵具を使って描く日本画は、幾重にも塗り重ねることで、深みのある色あいが出せるということです。

県日本画会伊那支部からの出品作品のうち、入賞したのは、安藤知子さんの作品「野」です。

奨励賞を受賞した安藤さんの作品は、庭にある石像を描いたもので、石像の灰色と草の緑の対比のバランスが評価されたということです。

日本画県展は24日まで伊那文化会館で開かれていて、26日からは会場を松本市美術館に変えて開催されます。 -

伊那弥生ヶ丘高校 100周年記念植樹

明治44年の開校から今年で100周年を迎える伊那弥生ヶ丘高校で23日、記念植樹が行われました。

この日は同窓会員や在校生など50人が参加し、記念植樹が行われ、同窓会の有賀美知子副会長や小田部宙生徒会長ら4人が桜の苗木を植えました。

伊那弥生ヶ丘高校は、伊那実科女学校として明治44年に旧上伊那図書館、現在の伊那市創造館付近に創設されました。

その後、大正9年に高等女学校令を受け、名前を伊那高等女学校と改めました。

昭和24年に近くの高校と統合して現在の伊那弥生ヶ丘高校となり、昭和52年に男女共学となって現在に至ります。

式典の中では、伊那高等女学校時代の校歌と現在の校歌が音楽クラブによって披露され、参加した同窓会員らも口ずさんでいました。

有賀副会長は「100周年は卒業生として感無量。私が入った時は戦後だった。桜をきれいと思えるような平和な日々が今後も続くことを切に願います」と話していました。

小田部生徒会長は「地域の人たちや卒業生のみなさんの支えがあって100周年を迎えられた。新たな10年、100年に向けて頑張っていきたい」と話していました。

伊那弥生ヶ丘高校では、10月に100周年記念式典を伊那文化会館で開くことにしています。 -

伊那西小学校 キノコの菌打ち

伊那市の伊那西小学校の児童は20日、シイタケなどのキノコの菌打ち作業を体験しました。

この日は、全校児童63人が、校舎隣りの学校林で作業を行いました。

伊那西小では、毎年、自然を守り育てる「みどりの少年団」の活動の一環でキノコを栽培しています。

この日は、シイタケ、ナメコ、クリタケの菌が入った種駒(たねごま)を、90センチに切った原木に埋め込みました。

駒は、土の上に落とすと雑菌が入り別のキノコが生えてしまうという事で、子ども達は落とさないよう慎重に作業していました。

駒をすべて埋め込んだ原木は学校林で保管し育てます。

キノコが生えてくるのは来年秋以降で、給食の食材にしたり、地域に販売して、学習活動費用にあてるという事です。 -

「坂の上の雲」プロデューサー西村さん講演会

NHKのスペシャルドラマ「坂の上の雲」のエグゼクティブプロデューサー西村与志木さんの講演会が16日、伊那文化会館で開かれました。

これは、伊那北高校の同窓会やPTAが行っている「クロスペンアカデミー」の一環で開かれたものです。

西村さんは、伊那市長谷出身で昭和46年に伊那北高校を卒業。東京大学を経てNHKに入りました。

西村さんが制作に関わっている「坂の上の雲」は、司馬遼太郎さんの小説をもとに描かれた、日露戦争を題材にしたドラマです。

2009年、2010年と年末にスペシャルドラマとして放送され、今年の年末にも第3部が放送されることになっています。

西村さんはドラマを作るきっかけとして、大学時代に実家に帰った時、父親が買ってきた小説が「坂の上の雲」だったと当時を振り返り「親が買ってきた本なんか読むものかと思ったが、当時の自分にとってとてもおもしろい内容だった。読み終わった時、どうにか映像にならないものかと考えた」と話していました。

また、実際の映像を上映しながら、撮影場所の多さや特殊撮影について説明しました。

西村さんは「明治時代、日本人は坂の上の雲を目指して強い向上心を持っていた。日本は今落ち込んだ雰囲気だが、これからの日本がどうなるかは、みなさんがこれからどうしていくかにかかっている」と高校生に呼びかけていました。 -

東ティモール日本大使館で書記官が高遠中学校で交流

東ティモール日本大使館で書記官を務める小出綾子さんが、伊那市の高遠中学校を16日訪れ、生徒と交流しました。

交流会では、1年生51人が小出さんから現地の様子や、大使館での仕事についての話しを聞きました。

東ティモール日本大使館で大使を務める北原巖男さんが、高遠町出身であることが縁で、高遠中学校では、2年前から交流を行っています。

小出さんは、書記官の仕事について「英語が好きでこの仕事を選んだ。普段は現地の情報収集や分析、要人訪問の調整などをおこなっている」と説明しました。

また東日本大震災については「東ティモールの人は、『日本は開発パートナーであると同時に親愛なる友人だ。日本の為に何かしたい』と言ってくれている。この仕事をやっていて本当によかったと思った」などと話しました。 -

上伊那工芸会21回目の作品展

上伊那の工芸家でつくる、上伊那工芸会による21回目の作品展が、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれています。

上伊那工芸会は、27年前に発足し、上伊那で活動する工芸家、30人ほどが所属しています。

毎年作品展を開いていましたが、ここ近年は2年に1度となっています。

21回目となる今回の作品展には、26人から50点の作品が寄せられました。

人形や鍛金、陶磁、染織など、会員の近作が並んでいます。

中央の展示会に出品したものも多く、見ごたえのある作品展となっています。

この第21回上伊那工芸展は17日(日)まで、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。 -

「六道の堤」の改修工事が完了

伊那市美篶のため池「六道の堤」の改修工事が完了し、15日、記念植樹が行われました。

15日は、六道の堤で記念植樹祭が行われ、県や市、地元関係者など30人ほどが参加しました。

参加者らは、樹齢6縲・年ほどのタカトオコヒガンザクラを2本植えました。

数年前から、堤から水が漏れるようになり、県や国の補助金・1億5千万円を受け、平成19年度から今年1月にかけて改修工事を行いました。

水を排出して、粘土質のマットを引き、水が漏れないようにしました。

六道の堤は、江戸時代末期・今から160年ほど前に、高遠藩主 内藤頼寧の命により作られたため池です。

高遠町の藤沢川から水をひいていて、六道の堤ができたことで稲作が可能になったため、美篶末広地域に人々が住み着き、末広村ができました。

現在でも100戸ほどの農家が活用していて、33.5ヘクタールの水田をうるおしています。

高遠藩の事業のため、堤の周りには、もともとタカトオコヒガンザクラが5縲・0本植えられています。

堤を管理している末広財産区では、今月3日に、堤の周りに、桜の苗木や水仙の球根を植えました。

六道の堤のコヒガンザクラは、高遠城址公園と同じ13日に開花したということで、見頃は、17日(日)頃になりそうだということです。 -

柳沢京子 きりえ展

日本を代表するきりえ作家、柳沢京子さんのきりえ展が、伊那市坂下のはら美術で開かれています。

会場には、今回の作品展のために制作した作品を含め、60点が展示されています。

柳沢さんは、佐久市出身で全国各地で作品展を開催しているほか、海外でも活躍しています。

落ち着いた色調の作品が多い中、さくらを題材にした新作「さくらサクラ」は、色彩あざやかな作品で、訪れた人たちの目を引いていました。

柳沢さんは、「フランスから帰ってきたら震災が発生し、今回の作品展も中止を考えたが、なにを出来るか考え、作品展を開くことで元気を出していただこうと考えた。作品は高遠城址の桜をイメージした」と話しています。

東日本大震災のチャリティーも兼ねた柳沢京子きりえ展は、19日まで伊那市坂下のはら美術で開かれています。 -

伊那節まつり 石碑前で神事

伊那市中央の伊那公園内にある「伊那節発祥の地」石碑前で14日、伊那節まつりが行われました。

このまつりは、伊那節を後世に伝えていこうと、伊那商工会議所などが毎年行っています。

この日は関係者およそ40人が参列し、神事が行われました。

例年は伊那節が披露されますが、今年は東日本大震災と長野県北部地震の被災者に配慮し神事のみとなりました。

伊那節は、古くは「おんたけやま」と呼ばれ、江戸時代に権兵衛峠を行き来するときに歌われた馬子歌です。

伊那節発祥の地の石碑は、昭和35年に建てられ、毎年、石碑の前でまつりが行われています。

伊那商工会議所の向山公人会頭は、「伊那節という地域の伝統文化を大事にしながら、地域の発展に貢献していきたい」と話していました。 -

箕輪西小ジャガイモ植え

箕輪町の箕輪西小学校の児童が14日、毎年恒例のジャガイモ植えをしました。

全校児童100人が学校の隣りにある畑に集まり、ジャガイモを植えました。

作業は、1年生から6年生までの縦割り班で行われ、班長の6年生が植え方を教えました。

種イモは20キロ用意され、児童が次々と植えていきました。

箕輪西小学校では、毎年夏にカレー会とキャンプをしていて、今回植えたジャガイモは7月下旬に予定されているカレー会で使います。

今後、児童が草取りなどの管理をして、夏に収穫するということです。 -

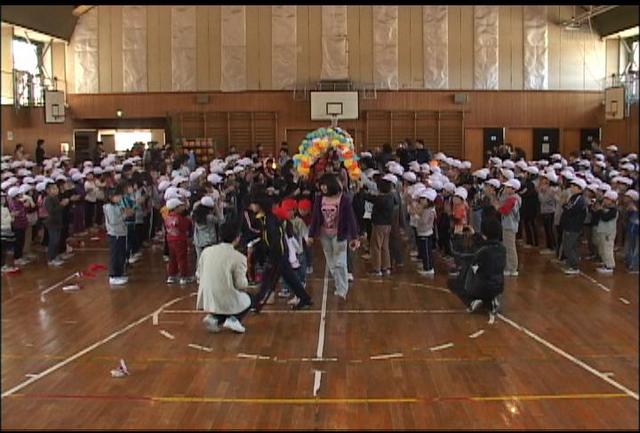

1年生が小学校生活開始

今年春に小学校に入学した新1年生が学校生活をスタートさせています。

13日は、伊那市の伊那北小学校で1年生を迎える会が開かれました。

赤い帽子をかぶった1年生は、6年生に手を引かれながら入場しました。

伊那北小学校では、児童会の6年生が中心となって1年生を迎える会を企画しました。

1年生がそろうと、6年生が手作りしたくす玉を割って歓迎しました。

会では、違う学年の児童と2人一組になり、自己紹介をしてから、ゲームなどをして交流を深めていました。

また、5年生からはてづくりのコマが贈られました。

最後に1年生は、歌を歌って感謝していました。

1年生は、現在、午前中のみの授業で下校していて、午後の授業が始まるのは18日(月)からとなっています。 -

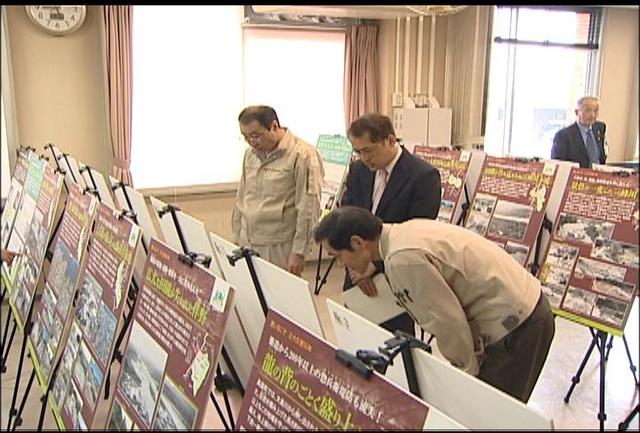

三六災害を伝承 パネル展始まる

上下伊那にある国・県の出先機関や、地元市町村などで組織する三六災害50年実行委員会は、写真や体験者の証言をまとめた、パネル展を上下伊那各地で開催します。

11日は、パネル展の開始式が駒ヶ根市の天竜川上流河川事務所で行われました。

実行委員会では、三六災害を体験した人達の教訓を後世に伝え、地域の防災力を高めていこうと、このパネル展を企画しました。

実行委員長の北澤秋司信州大学名誉教授は「50年前の災害を教訓に、今何をし、何を守るべきか、考えてもらいたい。」と話していました。

土砂崩れや河川の決壊など災害の様子を写した写真や、体験者の証言をまとめた物など、32枚が展示されています。

展示は、11日から9月まで、上下伊那の市町村役場やショッピングセンターなど60箇所を巡回して行われる予定です。

222/(日)