-

新宿の小学生が農家民泊で入村式

伊那市観光協会に登録する農家民泊家庭は伊那市の友好提携都市、東京都新宿区から修学旅行に訪れている小学生の受入れを行っています。

新型コロナの影響で民泊の受入れは4年ぶりとなります。

6日は伊那市の武道館で民泊の入村式が行われました。

新宿区の落合第三小学校6年生51人は2泊3日で伊那市を訪れていて、5日は国立信州高遠青少年自然の家に泊まりました。

6日はグループごとに分かれて民泊受入れ家庭に行き農業体験をして一泊します。

伊那市では新型コロナの影響で民泊の受入れは4年ぶりだということです。

今後は、新宿区の小学校4校の受入れを行う予定です。

-

南箕輪小6年4組 大芝でコナラ掘り取り

南箕輪村の南箕輪小学校の6年4組の児童は、大芝高原で高さ10センチ程のコナラを5日掘り取りました。苗木に育て、10月の「上伊那郡市植樹祭」で大芝高原に植えるという事です。

南箕輪小の6年4組では総合学習で大芝高原について学習していて、今回は森の樹種の移り変わりや役割について学ぼうと作業を行いました。

大芝高原では、去年どんぐりが豊作だったという事で、高原内の「あかまつ小屋」近くには、樹齢1年未満、高さ10センチ程のコナラが生えています。

児童たちは、地域おこし協力隊員の杉本健輔さんらに教わりながら、根を傷めないよう気を付けて掘り出し、ポッドに移しかえていました。

5日は100個程ポッドを作りました。

一部は子ども達が学校に持ち帰り苗木に育て、10月の上伊那郡市植樹祭で大芝高原に植樹するという事です。

-

長野県立歴史館夏季企画展「主張する古墳」

千曲市屋代の長野県立歴史館で、7月1日から8月20日までの日程で実に25年ぶりとなる古墳をテーマとした夏季企画展「主張する古墳-新たなシナノの古墳時代像-」が始まりました。

オープン前日の6月30日は、関係者を集めたオープニングセレモニーが催されました。

今回の展示は、畿内王権やヤマト王権と呼ばれる中央勢力が地方を支配していた時代、中央を介さずに直接大陸との親交を深めていたと思われる地域があったことを数々の展示品などから紐解いています。

善光寺平には、古墳時代前期の4世紀ころから森将軍塚古墳などの高い身分を表す前方後円墳が建てられてきましたが、5世紀頃になると、方墳と呼ばれる小規模なものがつくられるようになったといいます。

展示を企画した県立歴史館学芸員 石丸敦史(いしまるあつし)さんは、前方後円墳がつくられなくなったということは、勢力の衰えを指すのではないのではという部分に着目し、全国的に珍しい発見が近年あったと話しています。

長野県立歴史館、夏季企画展「主張する古墳」は8月20日までです。

-

創造館特別展 伊那市内の出土品を展示

伊那市内の古墳からの出土品などを展示する夏季特別展「森に眠る古墳群~新たなイナの古墳時代像~」が創造館で開かれています。

会場には市内の古墳から発掘された出土品およそ80点や近年の調査活動についてまとめたパネルが展示されています。

市内にはおよそ80基の古墳があり、上伊那にある古墳の半分以上の数が伊那市にあるということです。

こちらは西町にある狐塚南古墳から出土した金メッキ製の馬飾り「杏葉」です。

青銅の本体に金メッキが塗られていて、現在も金が残っています。

今回の展示では、馬具が当時どのように馬に飾りつけられていたかが分かるように木曽馬の剥製に手づくりの馬具を飾り付けました。

飾り付けた馬に当時の王様が乗っていたと考えられるということです。

また、2019年と2022年に西春近南小学校遺跡で行われた発掘調査をまとめたパネルも展示されています。

市内ではこれまでに古墳時代の住居跡は点在する3軒分が見つかっていますが、今回の調査で新たに3軒まとまって発見されたということです。

夏季特別展「森に眠る古墳群~新たなイナの古墳時代像~」は9月4日まで、創造館1階特別展示室で開かれています。

-

伊那市民俗資料館 布ぞうり教室

伊那市民俗資料館が主催する布ぞうり教室が、高遠町の旧馬島家住宅で2日に開かれました。

教室には市内を中心に15人が参加し、高遠町山室の北原房子さんから作り方を教わりました。

ぞうりづくり専用の器具を使い、布団などを裂いた古布と紐を編んで作りました。

北原さんは、「形をこまめに見ながら、きつく編んでいってください」とアドバイスしていました。

伊那市民俗資料館は、布ぞうりの技術を継承し、多くの人に作り方を覚えてもらおうと、およそ10年ぶりにこの教室を開きました。

布ぞうり教室は、来週も開かれるということです。

なお、定員に達したため、参加受け付けは終了しています。

-

伊那北高校クロスペンアカデミー 熊谷さん講演

卒業生から話を聞き教養を高める伊那北高校の薫ヶ丘クロスペンアカデミーが24日に、伊那文化会館で開かれ、映像プロダクション会社の代表を務める熊谷友幸さんが養蚕をテーマに話をしました。

現在68歳の熊谷さんは、伊那北高校を卒業後、上京して映像制作の現場で働き、現在は映画監督・カメラマンとして活動しています。

また、一般社団法人高遠石工研究センターの事務局長を務めています。

講演会では、熊谷さんが制作した映画「シルク時空をこえて」を鑑賞しました。

この映画は、絹をテーマに養蚕業に携わる人などを取材したドキュメンタリー作品です。

国内の生産者の他に、出荷先の海外でも関係者に取材をしたということで、熊谷さんは「辺境の地から大都市まで、絹は多種多様な人々に希望を与え、世界の経済と文化をリードしてきた唯一無二の天然繊維です。伊那谷はその絹のふるさとです」と話していました。

講演を聞いたある生徒は、「絹を通じて世界が繋がっていることに驚いた。地元に誇りを持ちたい」と話していました。 -

箕輪東小でICT教育研究会

箕輪町の箕輪東小学校で、パソコンやタブレット端末を活用した授業の研究会が29日に開かれました。

この日は、町内の小中学校の教職員およそ20人が、3年生の社会科の授業を見学しました。

児童たちは、授業で散策した長岡区の畑や川の位置などを、パソコンの地図アプリを見ながら確認していました。

教職員らは、授業の様子をタブレットで撮影しながら見学しました。

箕輪町は、2014年からデジタル機器を活用したICT教育に取り組んでいて、小中学校の児童生徒に1人1台パソコンを整備するほか、各教室に電子黒板やスクリーンを設置し、授業を行っています。

この研究会は、12月に予定されている、町のICT教育DXセミナーの事前学習として開かれました。

研究会は、セミナーまでにあと2回予定されていて、デジタル機器の継続的な活用を進めていくということです。

町教育委員会では、「多くの事例を見学し、参考にすることで、さらに進んだICT教育ができる環境を整えていきたい」としています。

-

箕輪南小5年生 昔の米作り学ぶ

昔の米作りについて学ぶ講座が28日に箕輪町の箕輪南小学校で開かれました。

箕輪南小学校では、毎年5年生が総合学習の時間で米を育てています。

講座では、箕輪町郷土博物館の柴秀毅副館長が昭和初期まで使われていた道具を紹介しました。

手押し稲刈り機は、カマと違いかがまずに稲を刈ることが出来る事から「体の負担を軽くすることができた」と説明していました。

また、「昔の米作りには木の新芽や花のレンゲ、石灰などを肥料にしていた」と話していました。

児童は5月に田植えを済ませていて、今後は稲の成長を定期的に観察し、記録していくということです。

柴さんは「米作りに使う道具は効率化・省力化してきています。

昔の人は大変だったということを思いながら米を育ててください」と話していました。

-

令和11年度に市内小中学生が580人減少見込み

伊那市内の小中学校の児童と生徒の数が今年度は、合わせて5,136人なのに対し、令和11年度には4,557人と、およそ580人、率にして11.3パーセント減少することがわかりました。

これは、26日に市役所で開かれた、伊那市教育委員会の6月定例会で報告されました。

児童生徒数は、今年度5月の学校基本調査をもとにした数字です。

今年度の児童数は3,367人で令和11年度には2,851人となり15.3パーセントの減少を見込んでいます。

今年度の生徒数は1,769人で令和11年度には1,706人となり3.6パーセントの減少を見込んでいます。

児童数と生徒数の合計は5,136人から4,557人となり、全体で11.3パーセントの減少を見込んでいるということです。

また学級数も合計で265から、254に減少する見込みです。

-

VC長野が村中部保育園で運動教室

バレーボールVリーグ男子1部のVC長野トライデンツの選手らが26日に地元南箕輪村の中部保育園で運動教室を開きました。

26日はVC長野の選手3人と健康管理を行っているトレーナー1人が保育園を訪れ、年長児と交流しました。

ウォーミングアップでは園児たちがアザラシやクマになってコースの障害物をよけながら進んでいきました。

ほかにチームに分かれて、コーンの上にボールを乗せて落とさないようにリレーしていくゲームを行いました。

風船を使ったバレーボールも楽しみ、園児たちは落とさないように協力して相手コートに返していました。

この運動教室は、村の地域おこし協力隊でもある吉野孝昭トレーナーと中野竜選手が中心となって村内の保育園を周り開いているものです。

26日はVC長野の選手とサポーターが無農薬で育てたにんじんを加工したジュースも贈られました。

ジュースは給食の時間に年少以上の園児で味わったということです。 -

東部中学校3年生 伊那まつりについて学ぶ

今年の伊那まつりで縁日を運営する伊那市の東部中学校3年2組の生徒は19日伊那まつりの歴史について学びました。

伊那市商工観光部の唐木玲さんが講師を務め、伊那まつりの歴史について話をしました。

唐木さんは、「伊那まつりは商売のための催しとして、1958年に「勘太郎まつり」として始まった。1973年に名称が伊那まつりに変わり、一般市民が主体的に参加して踊り楽しむものに変化した」と、当時の写真を使いながら説明していました。

3年2組の生徒は、総合的な学習の時間で伊那まつりをテーマに活動しています。

まつり当日に縁日を運営し、スーパーボールすくいやヨーヨー釣りのブースを出店します。

生徒らは今後チラシや看板づくりなどを行い準備を進めていくということです。

唐木さんは「自分たちがまつりを楽しみながら取り組むことが大切だ」と話していました。

-

伊那西高校の「西高祭」始まる

伊那市の伊那西高校の文化祭「西高祭」の一般公開が24日から始まりました。

今年の西校祭のテーマはリメイク~新たな西瞬をつくりだそう~です。

今まで経験したことのない新しい挑戦を通して、全校生徒に新たな青春をつくり出してほしいという想いが込められています。

教室では各クラスやクラブ活動の展示が行われました。

このうち2年3組はお祭り気分を味わえる射的や輪投げなどのコーナーを作りました。

ほかに初の試みとなる14のクラスと14のクラブが作った灯篭の展示が行われました。

西高祭の一般公開はあすも行われます。

最終日の26日はスポーツフェスティバルと閉祭式が行われます。 -

上農の里山コース2年生 ホタルの繁殖に取り組む

南箕輪村の上伊那農業高校コミュニティデザイン科里山コースの2年生は、捕獲したホタルの繁殖に取り組んでいます。

こちらはゲンジボタルです。

20日の夜に箕輪町三日町の、かまくらざわ生きものの里でオス2匹、メス1匹を繁殖のために捕獲しました。

繁殖用に現在の3年生が作った採卵箱です。

繁殖は去年から取り組んでいますが、うまくいかなかったということです。

2年目の今年はホタルの生態や繁殖方法を学び、孵化を目指すということです。

上農高校では4年前から毎年、里山コースの2年生がホタルの再生プロジェクトに取り組んでいます。

22日はほかにホタルのエサとなるカワニナを養殖する水槽の水の入れ替えを行いました。

上農高校で卵から育てたカワニナは現在94匹まで増えたということです。

上農高校では生きものの里で多くのホタルが舞う姿が見られるように今後もホタルとカワニナの人工飼育に取り組むということです。 -

上伊那総合技術新校 3学科設置の原案示す

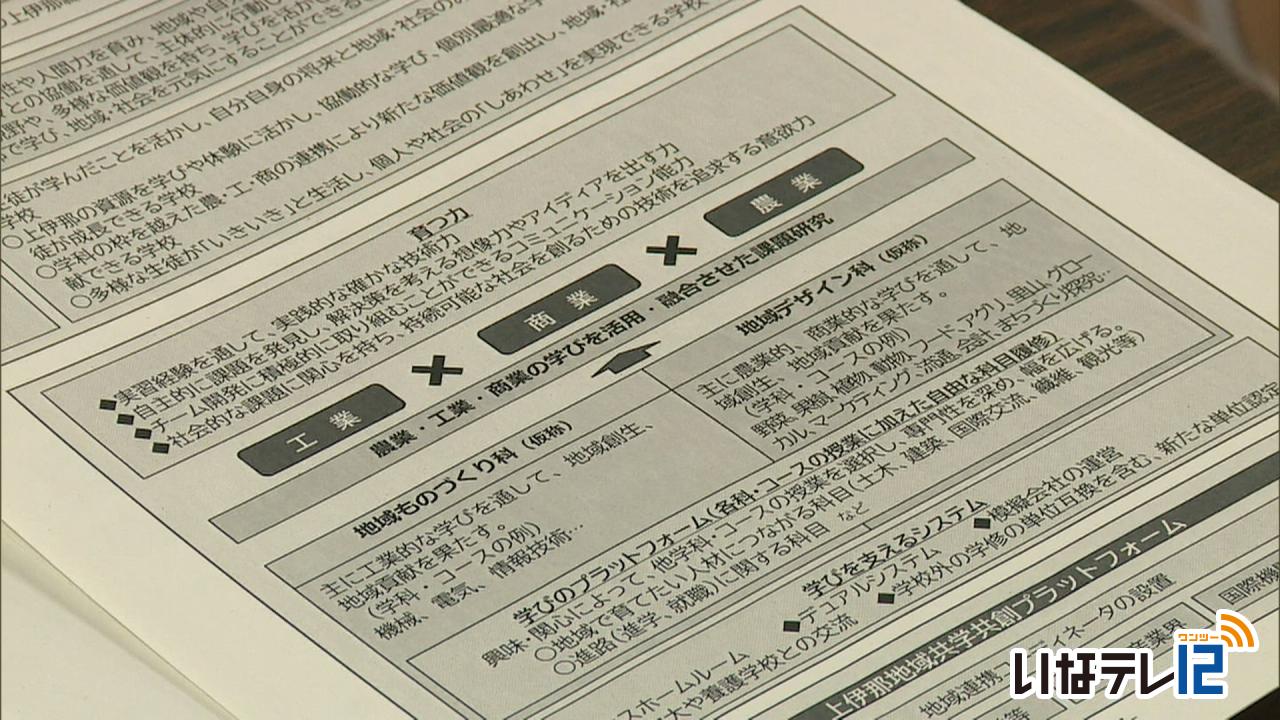

上伊那総合技術新校の再編実施計画懇話会が19日伊那市のいなっせで開かれ、設置学科を3つとすることなどを含む学校像のイメージの原案が示されました。

上伊那総合技術新校は、辰野高校商業科、箕輪進修高校工業科、上伊那農業高校、駒ヶ根工業高校の4校を再編統合するものです。

19日の懇話会では、学校像のイメージについて、前回の意見を反映した原案が示されました。

それによると、設置学科は農業を中心とした「地域デザイン科」、工業を中心とした「地域ものづくり科」、商業を中心とした「地域くらし科」の3学科としています。

目指す学校像は「専門性を磨くとともに、学科の枠を超えた農・工・商の連携により新たな価値観を創出し、地域・社会に貢献できる学校」としています。

出席者からは「農工商が連携したカリキュラムの実現は可能なのか」といった声や、「生徒が目標をもって学習に取り組めるような工夫が大切だ」などの意見が出されていました。

今回出された意見を踏まえた「学校像のイメージ」が次回の懇話会に示され、承認されれば、県教育委員会に提出されます。

-

高遠3女のコラボ展Ⅱ 23日から

伊那市高遠町在住の女性3人による「高遠3女のコラボ展Ⅱ

」が23日から、信州高遠美術館で始まります。

展示するのは西澤由美子さん、小松由子さん、中島美恵子さんの3人です。

3人は高遠町在住で同じ介護施設グループで働いています。

会場にはそれぞれが製作した作品合わせておよそ30点が並んでいます。

3人は普段は個別で創作活動をしていて、合同での作品展は今回で2回目となります。

西澤さんの作品はアクリル絵の具を使い、カラフルに描かれています。

小松さんは着物を気軽に日常的に着てもらおうと、着物のリメイク作品を展示しています。

中島さんの作品は猫や犬など身近にいる動物と花をテーマに描いたものだということです。

高遠3女のコラボ展Ⅱは23日から7月23日まで信州高遠美術館で開かれています。

入館料は、一般500円、高校生以下は無料です。

-

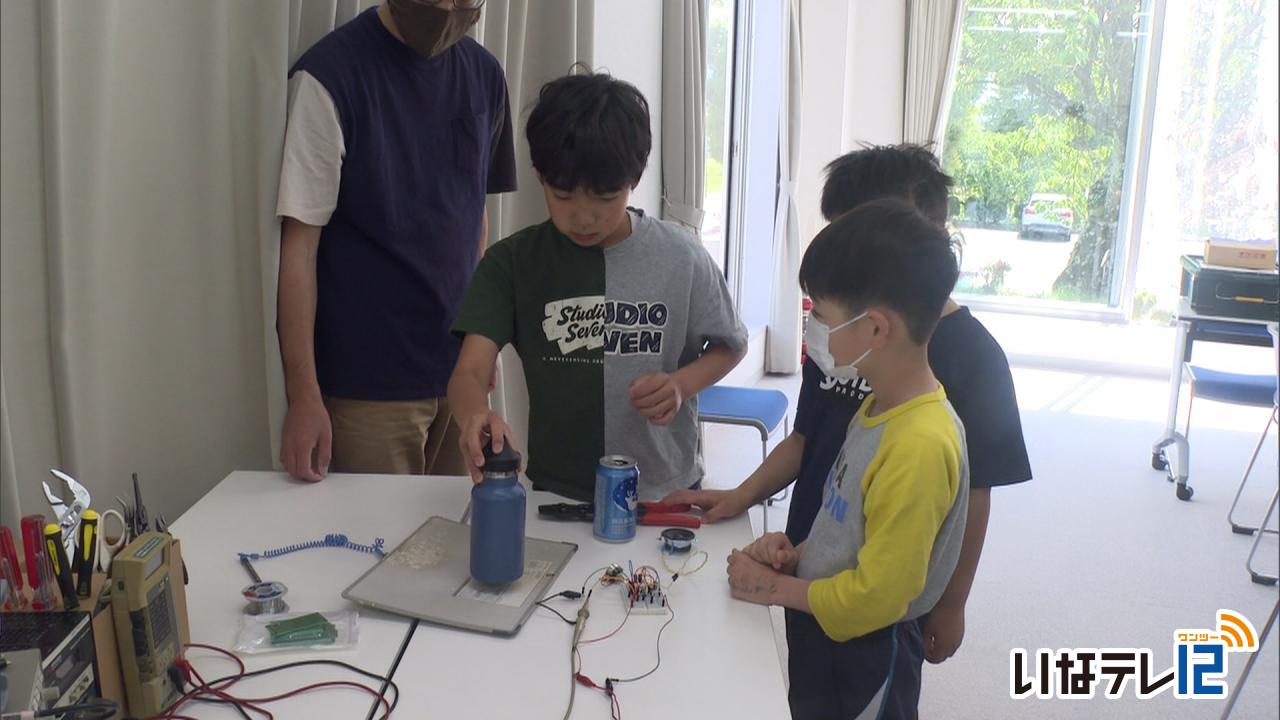

ものづくりを通して電気を学ぶ

ものづくりを通して電気について学ぶ講座が、伊那市民体育館付属施設で10日に開かれました。

講座には小中学生6人が参加し、ものづくりをしながら電気について学びました。

講師は、元小学校教諭の北澤夏樹さんを中心とした3人が務めました。

全4回の講座で作るのは、金属探知機です。

2回目のきょうは、金属を検出する部分となるコイルを作っていました。

2人1組になり、銅線をアルミ缶に巻いていきます。

参加者は集中して作業をしていました。

このコイルに電流を流し金属に近づけるとスピーカーから音が出る仕組みになっています。

この講座は伊那市総合型地域スポーツクラブが、ものづくりに興味のある子どもを対象に去年から開いています。

次回は17日に予定していて、あと2回の講座で金属探知機が完成します。

-

写真集団アルプ 山からのメッセージ

伊那谷を中心とする山岳写真愛好家でつくる写真集団アルプの作品展「山からのメッセージ」が、14日から伊那市のかんてんぱぱホールで始まりました。

会場には50代から80代の会員12人の作品48点が並んでいます。

会員それぞれがテーマを決めて撮影した写真を一人3~5点ずつ展示しています。

それぞれが県内の山に何度も足を運び撮影したということです。

写真集団アルプは2011年に発足し、月に一度例会を開き、情報交換をしながら親睦を深めているということです。

1年に1回から2回作品展を開いていて、今回で20回目となります。

写真展は20日(火)まで伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

-

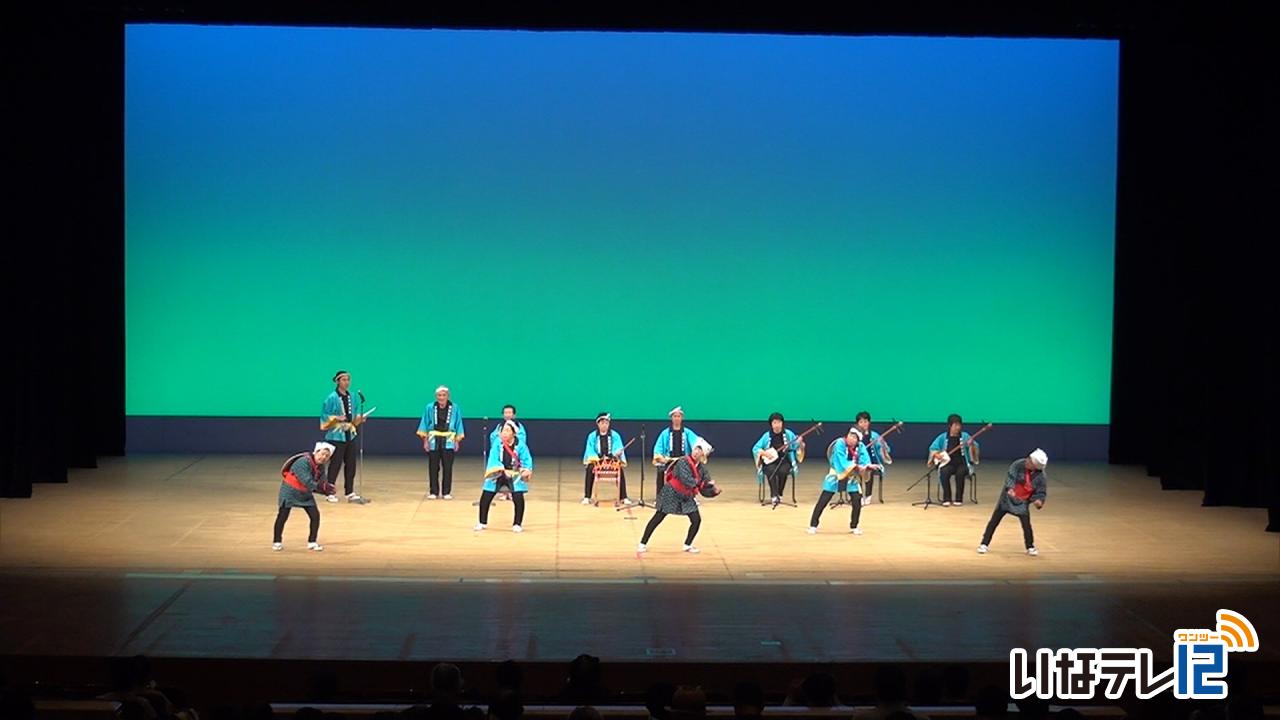

ざんざ節保存会 新宿で披露

伊那市長谷のざんざ節保存会は、11日に東京都新宿区で開かれた民踊大会で、唄と踊りを披露しました。

民踊大会は、新宿文化センターで開かれました。

保存会は、ざんざ節とキンニョンニョの2つの演目を披露しました。

新宿区と友好提携していることから、この民踊大会には毎年、市内から伝統芸能団体が出演してきましたが、新型コロナの影響で伊那市からの出演は4年ぶりとなりました。

大会では、ざんざ節保存会を含む特別出演5演目を含む45演目が披露されました。

ざんざ節保存会の下平 功会長は、「本番は大変上手に、気持ちよく発表することができた。新宿の皆さんにも喜んでいただき、伊那市をPRすることができた」と話していました。

-

第98回伊那美術展

伊那美術協会が主催する第98回伊那美術展が伊那市の伊那文化会館で開かれています。

美術展では出展作品の審査も行われ、最高賞には箕輪町の吉田冴子さんの染色作品「古城燃ゆ」が選ばれました。

最高賞の伊那美術協会賞に選ばれた吉田さんの作品「古城燃ゆ」です。

審査員は「色に重みがありデザインが優れている。配色の構成がよく画面を引き立てている」と評価しています。

会場には会員や一般、高校生の作品102点が並べられています。

美術展は日本画と洋画、彫刻、工芸の4部門の作品が展示されています。

伊那美術展は18日(日)まで伊那文化会館美術展示ホールで開かれています。

-

箕輪町公民館大学・学級合同開講式

箕輪町公民館の公民館大学と公民館学級の合同開講式が町文化センターで5月18日に行われました。

今年度、公民館大学や学級は40代から80代の128人が受講しています。

内訳は、ふきはら大学には18人、ふきはら大学の卒業生を対象とした大学院には27人などとなっています。

箕輪町公民館の唐澤久樹館長は「受講生同士の交流を深め、新しい自分を発見してほしい」と激励しました。

受講生を代表してふきはら大学院3年の藤田文平さんは「好奇心を持って一緒に勉強していきましょう」と挨拶しました。

公民館大学や学級では、月に1回、ものづくりや健康など受講生が考えたメニューを行っていくということです。

-

上伊那華道会 いけばな展

上伊那の華道11の流派でつくる上伊那華道会のいけばな展が、伊那市のかんてんぱぱホールで10日と11日の2日間開かれています。

会場には、会員1人1点ずつの作品128点が並んでいます。

上伊那華道会は、辰野町から中川村までの11流派の128人が所属していて、今回の展示会は新型コロナの影響で、4年ぶりの開催となりました。

生けてある花や器は流派ごとに異なり、それぞれの流派による違いを楽しむことができるということです。

会長の宮崎小里さんは「一つひとつの作品の個性を楽しんでもらいたい」と話していました。

上伊那華道会のいけばな展は11日までかんてんぱぱホールで開かれています。

入場料は無料です。

-

手良小5年生が正しい歯の磨き方学ぶ

伊那市の手良小学校の5年生は、口と歯の健康週間にあわせて正しい歯のみがき方について9日に学びました。

5年生の児童18人は、DVDを見ながら歯の磨き方について学びました。

児童は鏡を手に持ち、歯茎の状態を確認していました。

歯ブラシの面をしっかりと歯に当てて1か所を20回ずつ磨くのが正しい磨き方だということです。

手良小の5年生は、公益社団法人日本学校歯科医会が主催する全国小学生歯みがき大会に参加していて、9日もその一環で行われました。

日本学校歯科医会によりますと、10歳から14歳の34.5パーセントは歯茎が赤くはれ出血する歯肉炎にかかっているということです。

歯肉炎は正しい歯みがきをすることで予防できるということです。

手良小学校では「健康は口からと言われている。一人ひとりが歯をしっかり磨いて健康を保ってほしい」と話していました。

伊那市内では全国小学生歯みがき大会に手良小を含め6校が参加しました。

-

上伊那教育会研修会「仰望の日」

上伊那地域の教職員でつくる公益社団法人上伊那教育会の研修会「仰望の日」が伊那市の伊那文化会館で7日開かれました。

研修会は、教職員の資質向上を目的に毎年開かれていて、今年は4年ぶりに一堂に会して行われました。

会長で箕輪中部小学校の校長の原浩範さんは「教育会の研修や事業を通して本質や根源を見極め、共に学び共に育っていきましょう」と挨拶しました。

会員発表では、東春近小学校の平澤真美教諭が伊那市出身の元教師 溝上淳一さんを紹介しました。

溝上さんは、上伊那の小学校を中心に教鞭をとり箕輪北小学校の校長を最後に退職し、2002年に61歳で亡くなりました。

溝上さんは、学校での経験をもとに小説や童話など9冊を出版しています。

受け持ったクラスで蛇を飼った経験をもとに書かれた童話「スネーオのいのり」では「ヘビから見た人間の偏見、理想など様々な感情を表現し、生き物への愛情にあふれている」と話していました。

上伊那教育会には上伊那の小中学校52校が所属し、教職員およそ1,100人が会員となっています。

研修会は伊那市高遠町出身で東京芸術大学の初代校長を務めた伊澤修二の詩から言葉を取り「仰望の日」と名付けられています。

-

ざんざ節保存会 新宿で披露へ

伊那市長谷で活動をしているざんざ節保存会は、11日に東京都で開かれる新宿区民踊大会に出演します。

7日は伊那市長谷の長谷公民館で、練習が行われました。

保存会が披露するのは、ざんざ節とキンニョンニョです。

ざんざ節は、江戸時代に全国的に流行した民謡です。

長谷では、馬に荷物を乗せて運ぶ時に歌う馬子唄として伝えられています。

キンニョンニョも江戸時代の流行歌で、長谷で歌い踊られてきたものだということです。

ざんざ節保存会は現在22人の会員がいます。

歌を担当している、余語宏紀さんとキンニョンニョの踊りを担当している築山栗子さん夫婦です。

去年11月に東京から長谷に移住し、ことし4月に保存会に入りました。

新型コロナの影響で、民踊大会に伊那市の団体が参加するのは4年振りだということです。

またこの日は、伊那ケーブルテレビが練習の様子を収録しました。

今年度取り組み始めた地域の伝統芸能や行事を映像で残すプロジェクトの一環です。

新宿区民踊大会は11日に東京都の新宿文化センターで開かれます。

-

高遠中学校2・3年生が芝平なんばんの苗植え

伊那市高遠町の高遠中学校の生徒は信州伝統野菜に選定されている高遠在来とうがらし「芝平なんばん」の苗を5日に植えました。

芝平なんばんの苗植えは2・3年生の78人が行いました。

高遠中学校は総合的な学習の時間に地域とのつながりを持てる授業として、今回高遠在来とうがらし保存会から苗を譲り受けることにしました。

授業では水の管理や草刈り、収穫のほか販売を計画しています。

生徒らは芝平なんばんを使った商品開発を目指すとしています。

5日に植えた芝平なんばんは7月下旬に収穫ができるということです。

-

南箕輪中学校に韓国の中学生が学校交流訪問

南箕輪村の南箕輪中学校に学校交流訪問で韓国の中学校の生徒が1日に訪れ、授業を一緒に受け交流しました。

訪れたのは、韓国ソウル市の女子校、上一中学校の2・3年生26人です。

生徒たちは10クラスに分かれて2・3年生の授業に参加しました。

このうち2年生の体育の授業では体力テストを行いました。

韓国の生徒はジェスチャーなどでやり方を教わっていました。

反復横跳びでは、南箕輪中の生徒と競いあっていました。

3年生の英語の授業では、南箕輪中の生徒が日本の文化を英語で説明し、それに該当するカードを韓国の生徒が当てるクイズで交流していました。

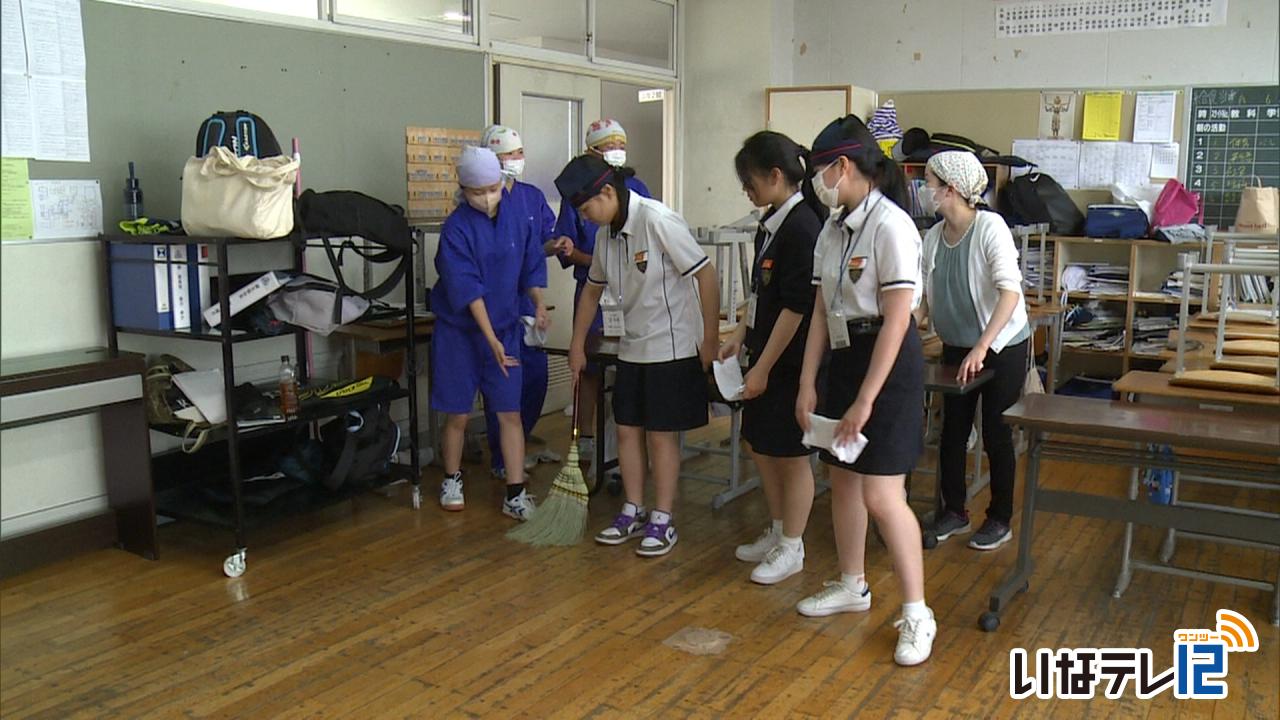

韓国の中学生は掃除の体験も行いました。

韓国の中学校では生徒が掃除をする学校は少なく、業者が行うことが多いということです。

雑巾がけや、ほうきのはき方を教えてもらいながら教室の掃除をしていました。

この交流は、宮田村が近隣自治体と協力して行うインバウンド事業の一環で今回、南箕輪中学校が受け入れを行いました。

-

進徳館の日 高遠高生が学習発表

今に生きる進徳館教育を再発見する行事「進徳館の日」が伊那市高遠町で27日に開かれました。

最初に白鳥孝伊那市長ら関係者10人ほどが集まり進徳館にある五聖像に向かって拝礼しました。

進徳館は1860年に開かれ、存続した13年間で東京芸術大学の初代校長を務めた伊沢修二など500人以上を輩出しました。

高遠閣で行われた式典では基調講演のほか高校生が学習発表をしました。

高遠高校情報ビジネスコース3年生は高遠の店や観光地で話を聞いてリーフレットを作ったことや、高遠城址もみじ祭りでおこなった来客調査について発表しました。調査の結果、県内から訪れた人が8割だったということです。

白鳥市長は「高遠藩校の教育を見直し、高遠の学びを再認識することで、未来へ明るい展望を開きたい」とあいさつしました。 -

高校再編 上伊那総合技術新校 設置2学科の素案

上伊那総合技術新校の再編実施計画懇話会が30日伊那市の伊那合同庁舎で開かれ、設置学科の素案として「地域ものづくり科」と「地域デザイン科」の2学科が示されました。

上伊那総合技術新校は、辰野高校商業科、箕輪進修高校工業科、上伊那農業高校、駒ヶ根工業高校の4校を再編統合するものです。

昨夜の懇話会では、学校像のイメージの素案が示され、総合技術新校では「農業や工業、商業の学びを融合させた課題研究を行う」としていて、「地域ものづくり科」と、「地域デザイン科」の2学科を設置する案が示されました。

地域ものづくり科は工業を中心に機械や電気、情報技術などのコースを設け、地域デザイン科は農業と商業を中心に、野菜や果樹、マーケーティング、流通などのコースを設けるとしています。

また、自由な履修科目として興味や関心のある他の学科やコースの授業を選択できるようにするとしています。

出席者からは「スマート農業など工業と農業を組み合わせた講義を入れてはどうか」「融合した授業も大切だが、工業、農業、商業の専門性を担保してほしい」などの意見が出されていました。

長野県教育委員会では、6月の懇話会で30日に出された意見を踏まえた設置学科の原案を示すとしています。 -

箕輪西小 ヒノキの植樹

箕輪町の箕輪西小学校4年生は、みどりの少年団の活動の一環で、ヒノキの苗木を24日に植えました。

24日は、児童13人が、学校近くにある上古田区の区有林にヒノキの苗木50本を植えました。

上古田の住民有志で作る西山会のメンバーや上伊那森林組合の指導を受けながら、植樹をしました。

児童達は、根がしっかりと張るように土を足で踏み固め、乾燥しないように周りの落ち葉をかけていました。

箕輪西小では1979年から森に親しみ環境への理解を深めてもらおうと、みどりの少年団の活動を毎年4年生

秋には間伐と枝打ちの作業や木を使った工作を予定しています。

-

20年後の伊那市を考えるワークショップ

伊那市は今年度中の第2次伊那市総合計画の策定に向け、これからのまちづくりについて考える市民ワークショップを28日に市役所で開きました。

ワークショップには、小学生を含む幅広い年代の伊那市民、およそ30人が参加しました。

4つのグループごとに、20年後の伊那市に増えて欲しいもの、減って欲しいもの、変わらずにあって欲しいものを話し合っていました。

参加者からは「田舎の良さもありながら都会の雰囲気もある伊那市になって欲しい」「ひとりひとりが考えて豊かに暮らせるようになればいい」「明日への不安がない伊那市になって欲しい」という意見が出ていました。

市では第2次伊那市総合計画の後期基本計画を今年度中に策定し、来年度に公表する予定です。

今回のワークショップで出た意見は、後期基本計画の参考にするということです。

62/(金)