-

かみ派の美術 諏訪につどった前衛

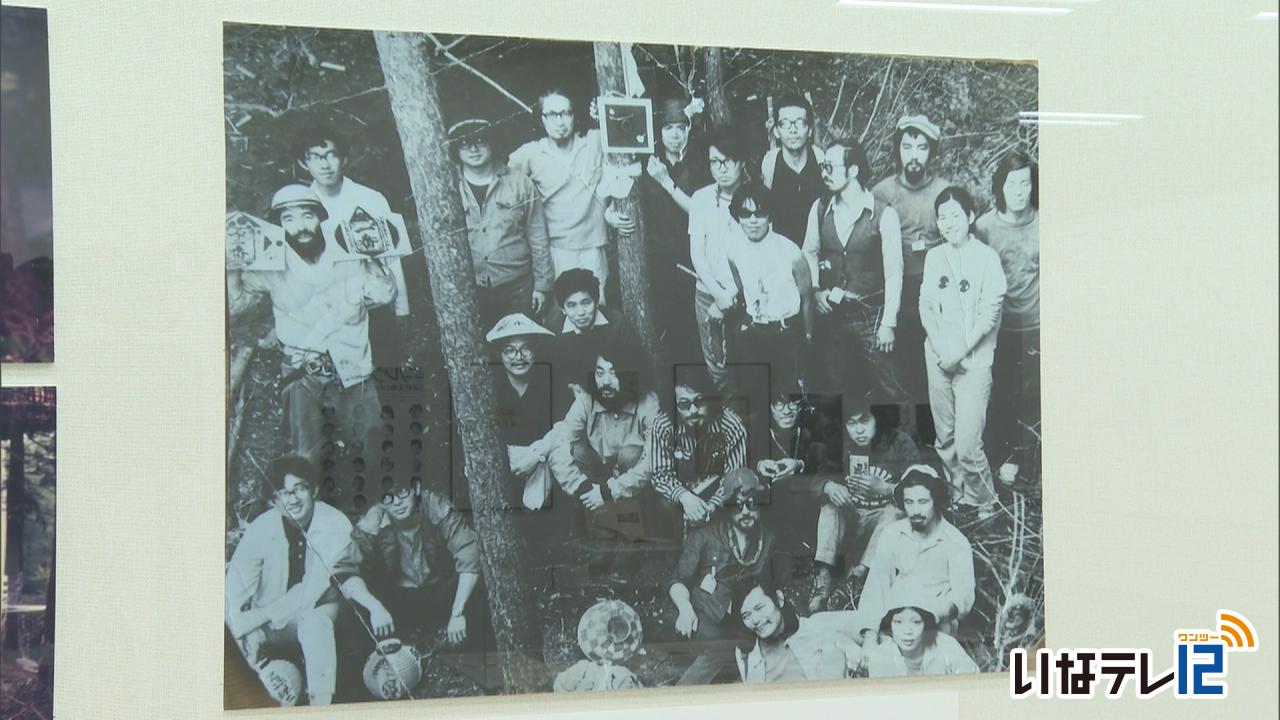

1960年代から70年代にかけて下諏訪を拠点に観念美術を提唱した松澤宥とそこに集まった表現者の活動の展示「かみ派の美術 諏訪につどった前衛」たちが伊那市の伊那文化会館で開かれています。

会場には「かみ派」の観念芸術家が行った記録などが展示されています。

松澤は1922年、下諏訪町に生まれ高校教師を勤めながら芸術活動を行っていました。

1964年に物質的作品の制作を放棄し非物質的な芸術実践を行い観念美術の先駆者として知られるようになりました。

下諏訪町に「泉水入瞑想台」を建設し観念美術の拠点としました。

やがて観念美術を志向する表現者たちが全国から松澤のもとに集いました。

非物質的な芸術を目指した彼らは記録の媒体として紙を使ったことから「かみ派」と呼ばれるようになりました。

1971年に行われた「かみ派」の芸術的実践の一つ「音絵」は瞑想台を中心に30人ほどが集まり、手製の楽器の音や呼吸、風や木々などの自然の音が交じり合った表現芸術を一晩中行いました。

伊那文化会館学芸員の木内真由美さんです。

「かみ派の美術 諏訪につどった前衛たち」は入場料は一般500円、大学生・75歳以上300円、高校生以下は無料で3月1日まで伊那文化会館で開かれています。

-

県シニア大学伊那学部 53人卒業

長野県シニア大学伊那学部の卒業式が、伊那市の伊那合同庁舎で13日に行われました。

式では伊那保健福祉事務所長の須藤恭弘学部長から代表者に卒業証書が手渡されました。

今年度伊那学部を卒業したのは、58歳から88歳までの47期生53人です。

地域づくり活動や趣味の作品づくりなど、2年間の講座を修了しました。

卒業生を代表して、伊那市山寺の小林清さん67歳は「共に学んだ仲間と過ごした時間はこれからの人生においても大切な宝物です。」と挨拶しました。

長野県シニア大学は、シニア世代の仲間づくりや社会参加のきっかけにしてもらおうと、県長寿社会開発センターが県内10か所で行っているものです。

今年度は伊那学部を含め全県で452人が卒業しました。 -

上伊那教育会郷土研究部 研究発表

上伊那の教職員で作る、上伊那教育会の郷土研究部による研究発表会が、伊那市内で1月31日に開かれました。

このうち、伊那市創造館では、人文の部の発表が行われました。

歴史、地理、考古など6つの班が、一年の研究結果を発表しました。

民俗班に所属する、伊那北小学校の和田亮教諭と、小出峻教諭は、上伊那中部地区に伝わる踊りについての研究を発表しました。

取り上げたのは、高遠町の「孤軍高遠城」東春近の「春近神楽」、福島の「浦安の舞」です。

現在、どの地域でも、踊りの知名度が低下していること、少子化で踊り手の子どもの人数をそろえられないことが課題ということです。

それぞれの地域では、踊りの歴史についての展示会を開いたり、SNSで踊りの様子を発信するなど、関心を高める取り組みに力を入れているということです。

今年度の郷土研究部の発表は、研究報告書としてまとめられて、各市町村の図書館などで閲覧できるようになるということです。 -

弥生器楽クラブ定演

伊那弥生ケ丘高校器楽クラブの定期演奏会が11日、伊那市のニシザワいなっせホールで開かれました。

定期演奏会ではギターマンドリンの演奏14曲を披露しました。

演奏会では社会人マンドリンクラブ駒ヶ根マンドリーノとの共演もありました。

弥生の器楽クラブは2年生10人、1年生21人の、合わせて31人で活動しています。

去年11月に開催された長野県高等学校ギター・マンドリンフェスティバルで6年連続の最優秀賞を受賞し今年8月の全国コンクール出場を決めています。

定期演奏会には約300人が集まりギターマンドリンの音色を楽しんでいました。

-

外国の子どもたちが獅子頭づくり

外国の子どもたちを対象にダンボール製の獅子頭を作るイベントが11日、伊那市の伊那文化会館で開かれました。

イベントには上伊那に住む、スリランカやフィリピンなどの親子19人が集まりました。

子どもたちは獅子頭の形をしたダンボールに色を塗っていました。

このイベントは外国の子どもたちに日本の文化を知ってもらおうと伊那文化会館とNPO法人いいだ人形劇センターが企画したものです。

いいだ人形劇センターの後藤渉さんは「外国の子どもたちにも獅子舞という日本の文化に親しんでもらいたい」と話していました。

-

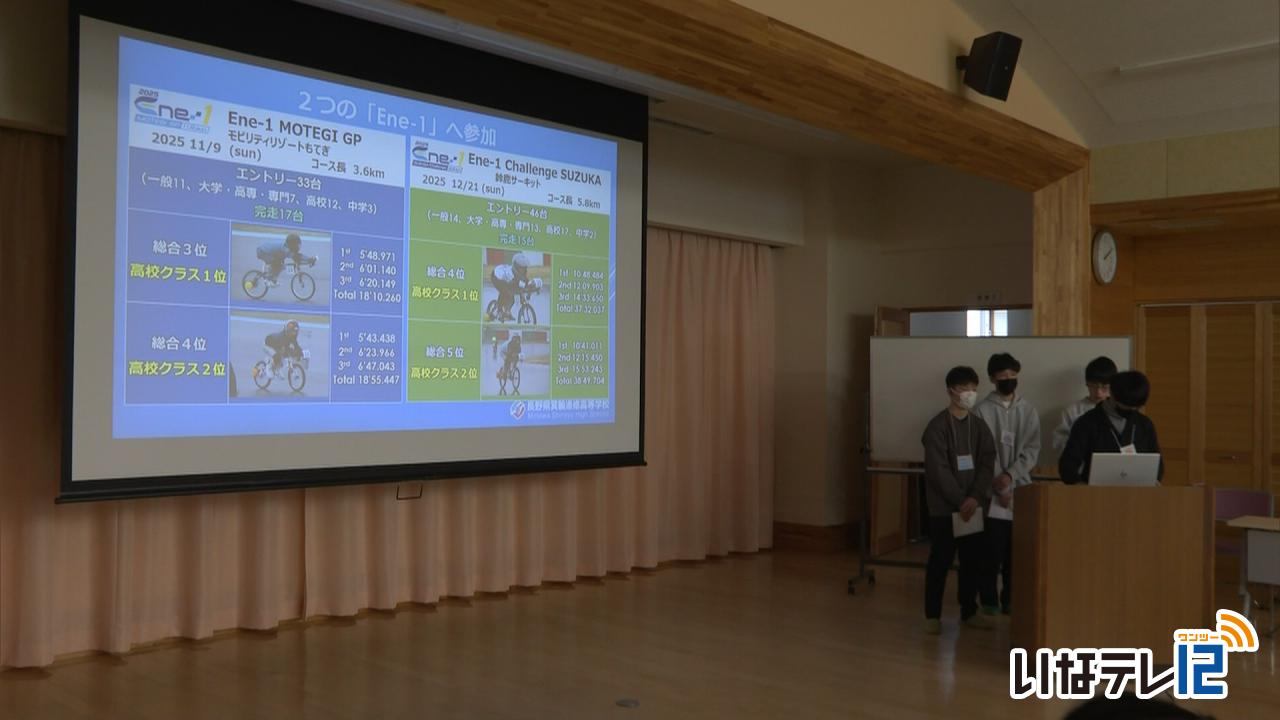

高校生が日頃の取り組みを発表

高校生が日頃の取り組みについて発表するイベント「伊那谷の学びの港」が伊那市防災コミュニティセンターで11日開かれました。

イベントでは上伊那8校の高校生が高校生活での取り組みや、その成果について発表しました。

このうち箕輪進修高校の省エネルギー技術同好会は、乾電池をエネルギーにして動くマシンでスピードを競う大会で優勝したことを報告していました。

上伊那農業高校畜産班は「地域に食鳥処理場をつくり、養鶏に取り組む移住者を応援したい」と話していました。

このイベントは、住民有志でつくる一般社団法人ネイバーシップが開いたもので会場には約110人が集まりました。

ネイバーシップでは、高校生の公平・公正で主体的な学びをサポートしていくとしています。

-

南箕輪中教職員 働き方改革WS

南箕輪村の南箕輪中学校で教職員の働き方改革をテーマにしたワークショップが12日に開かれました。

ワークショップは文部科学省が進める働き方改革推進事業に南箕輪村が参加していることから行われ、教職員およそ40人が参加しました。

ワークショップでは、現在の業務の課題などを7つのグループに分かれて話し合いました。

そのうち、部活動をテーマにしたグループは、休日の地域クラブは助かる反面、生徒の成長が分かりづらくなってしまう。

会議などがあり生徒だけで活動させてしまう時間は、見守り支援員を要請できれば助かるといった意見が出ていました。

主催した村教育委員会では、自分のためにも生徒のためにもなるような業務改善を行ってほしいと話していました。

-

富県小4年生 ゲームでごみ削減学ぶ

総合学習でごみ拾いに取り組んでいる伊那市の富県小学校の4年生は、ごみを減らす方法を考えるカードゲーム「ごみゼロゲーム」に10日取り組みました。

10日は富県小4年生19人が5つのグループに分かれごみゼロゲームに取り組みました。

ごみゼロゲームは一般社団法人ゼロ・ウェイスト・ジャパンが開発したゲームで、伊那市地域おこし協力隊の林耀子さんが公認ファシリテーターを務めています。

ゲームの前に、児童はリサイクルやリユース、捨ててしまうものはそもそも使わない「リフューズ」など、ごみを減らす6つのRを学びました。

ゲームでは、カードに書かれたごみをどのように扱うかを決め、ポイントを集めます。

富県小4年生は、3年生の時から総合学習で月に1,2回地域のごみ拾いに取り組んでいます。

日常生活でもごみの減量について考えてもらおうと、ごみゼロゲームを行いました。

伊那市では市内の小学4年生を対象に環境関連施設などを見学するエコツアーを行っていて、来年度からは「ごみゼロゲーム」を関連学習として取り入れていくということです。

-

弥生ダンス部 全国準優勝

伊那市の伊那弥生ケ丘高校ダンス部は、先月開かれた全国大会で準優勝しました。

9日は、弥生ダンス部のメンバーが同窓会の役員に大会結果を報告し、パフォーマンスを披露しました。

ダンス部は、先月に東京都で開かれた全国高等学校ダンスドリル冬季大会のヒップホップ女子部門に出場しました。

10人以上15人以下のミディアム編成は、全国の地方予選を勝ち上がった12チームで争いました。

去年この大会で優勝していて、2連覇を狙っていましたが惜しくも準優勝となりました。

下島典子同窓会長は「この努力がこれからの人生の宝になると思います。」と話していました。

今後は、今年6月に行われる文化祭に向け練習を続けていくということです。

-

高校入試前期選抜試験

公立高校の前期選抜試験が9日に、県内一斉に行われました。

上伊那の高校では、伊那弥生ケ丘高校を除く7校で試験が行われました。

このうち、南箕輪村の上伊那農業高校では、午前8時40分からの受付に合わせて受験生が集まっていました。

伊那地域の今朝の最低気温は、午前1時25分に-11度と今シーズン最も冷え込みました。

上農高校は、72人の募集に対し114人が志願し、倍率は1.58倍となっています。

県全体では、5,469人が、上伊那では549人が志願しています。

上農高校では、9日は学力検査が行われ、10日は面接を予定しています。

合格発表は、18日(水)となっています。

-

暮らしのなかの食 実践報告会

伊那市の全ての小中学校が食育事業の一環で取り組んでいる「暮らしのなかの食」の実践報告会が1月27日に市役所で開かれました。

1月27日は市内の小中学校の校長や栄養教諭など、およそ50人が参加しました。

報告会では伊那小学校の4年夏組の取組みについて発表が行われました。

夏組は、児童が育てたキュウリやサツマイモを使った料理をつくりビュッフェスタイルで提供しました。

提供する分量を考えず料理が残ってしまい、廃棄する量が多くなってしまったということです。

課題解決のため、ビュッフェを提供している市内の飲食店を見学しました。

発表した教諭は「味付けだけでなく見た目も工夫していた。食材を無駄にせず、余った料理は従業員の昼食にしてほとんど廃棄されていなかった。フードロス問題を考えるきっかけになった」と話していました。

伊那市は2015年度から「暮らしのなかの食」事業を市内の全ての小中学校で進めています。

農業体験と食育に日常的に取り組むもので、今年度で11年目となります。

-

伊那新校 弥生の校舎活用プレゼン大会

伊那市と伊那市官民共創の新しいまちづくり協議会は、伊那新校の開校に伴い、使用されなくなる伊那弥生ケ丘高校の校舎の活用についてアイデアを発表するプレゼンテーション大会を7日に、防災コミュニティセンターで開きました。

7日は一般から募集した参加者とワーキンググループのメンバーの15人がアイデアをプレゼンしました。

このうち、伊那市民吹奏楽団に所属する男性は校舎を多目的文化施設として貸し出す提案を発表しました。

部活動の地域展開について触れ「部屋数が多く練習場所が確保できるほか、楽器の保管場所にも活用できる」と話していました。

ほかに、伊那市らしい暮らしができる住宅と公園があり、自然を活かした住環境の提案について発表する参加者もいました。

伊那新校は、伊那北高校と伊那弥生ケ丘高校が再編統合するもので、新しい校舎は伊那北高校の敷地内に建設され2028年度の開校を予定しています。

ワーキンググループでは、提案されたアイデアを参考に3月19日に伊那市の白鳥孝市長へプレゼンする予定です。

-

久保上ノ平遺跡 縄文土器展

南箕輪村の久保上ノ平遺跡から出土し、長野県宝に指定されている縄文土器 人体文付有孔鍔付土器が村民センターで3日から展示されています。

「5000年前のメッセージ-土器に描かれた「ヒト」と「カタチ」の謎-」と題した展示会で縄文土器など7点が展示されています。

展示のメインとなる人体文付有孔鍔付土器は高さ29.9センチ、横幅は最大36センチあります。

1995年に行われた久保上ノ平遺跡の発掘調査で出土したものです。

土器の正面には人体をモチーフにした人体文様が付けられています。

浅鉢形土器もおよそ5,000年前の縄文時代中期のものとみられます。

皿の形をしていて下に台が付いた珍しい形の土器だということです。

人体文付有孔鍔付土器と浅鉢形土器は県宝に指定されています。

普段はレプリカが村郷土館に展示されていますが、今回は実物が飾られています。

ほかに土器のふちに取り付けられていた顔面把手も展示されています。

儀式などに使われた土器と考えられているということです。

展示は、村の日記念イベントとして15日に開かれる南箕輪村の遺跡関連の文化講演会にあわせて行われています。

縄文土器の展示は、村民センターで26日まで開かれています。

入場は無料です。

-

高校入試 前期志願者数

長野県教育委員会は、令和8年度の高校入試前期選抜試験の志願者数を4日発表しました。

辰野普通は70人で1.46倍、商業は27人で1.13倍です。

-

伝統文化おやこ体験フェスタ

伊那谷の伝統芸能や文化を体験する、伝統文化おやこ体験フェスタが伊那市のいなっせで1日に開かれました。

体験フェスタには、およそ70人が参加し、和太鼓や南京玉すだれなど4種類の伝統文化を体験しました。

このうち、箕輪町の古田人形芝居保存会は、人形の操り方を教えていました。

頭と右手を動かす主遣い、左手を動かす左遣い、足を動かす足遣いの3人一組で1体の人形を動かしました。

伝統文化おやこ体験フェスタは、まつり芸能集団田楽座と地元有志で作るNPO法人ふるさと芸能研究所が、子どもたちにこの地域の文化を伝えていこうと開いたものです。

-

ポン菓子で受験生を応援

伊那市長谷の農家などは22日ポン菓子で長谷中学校の受験生を激励しました。

長谷の農家でつくる、はせ農エン隊のメンバー4人がポン菓子機を長谷中学校に持ちこみ、受験生がポン菓子作りを体験しました。

長谷産の有機栽培の米や、たかきび合わせて2キロほどでポン菓子を作り、受験生が味わっていました。

日ごろから地域活動に参加している生徒たちに感謝の気持ちを伝え受験を乗り切ってもらおうと企画されたものです。

米をポン菓子機に入れて熱し、圧力を加えてから閉じている蓋の棒を叩いて開くことで、米が一気に膨らみ出来上がりです。

はせ農エン隊は農業の視点から受験生を応援していきたいとしています。

-

公衆衛生専門学校 オープンキャンパス

歯科衛生士の資格取得を目指す、伊那市の長野県公衆衛生専門学校で31日にオープンキャンパスが開かれました。

オープンキャンパスには、高校生やその保護者など合わせて13人が参加しました。

実習では、虫歯に詰め物をする体験を行いました。

参加者は、隙間ができないよう歯に合成樹脂を詰め、特殊な光を当てて固めていました。

公衆衛生専門学校では、歯科衛生士になるため3年間学びます。

国家資格の合格率は99.9%、就職率は100%だということです。

担当者は「患者に安心安全の知識を届け、どのように健康に導いていくかを考えることが大事です」と説明していました。

公衆衛生専門学校では、3月10日と11日にもオープンキャンパスを計画しています。

-

山の遊び舎はらぺこ 写真展

伊那市手良の認定こども園、NPO法人「山の遊び舎はらぺこ」の写真展が、伊那図書館で30日から始まりました。

会場には、去年の4月から10月にかけて撮影された写真60点が展示されています。

写真は、小林成親園長が撮影したものです。

田植えの様子や、川遊びの様子など、園児たちが自然の中で活動している様子が捉えられています。

「カラスになって」というタイトルの写真は、田んぼの脇にある大きな岩から園児が飛び降りている姿を映したものです。

はらぺこでは、「自然の中で活き活きと過ごす子どもたちの姿をぜひ見てほしい」と話していました。

写真展は来月10日(火)まで伊那図書館で開かれています。 -

伊那市二十歳のつどい 中学校単位で実施へ

伊那市教育委員会は、公民館単位で行ってきた二十歳のつどいを、来年度から中学校単位で実施します。

これは、29日に伊那公民館で開かれた教育委員会定例会で報告されたものです。

伊那市では、夏に行われる二十歳の集いは、これまで公民館単位で実施してきました。

子どもたちから、中学校時代の友人や恩師との再会を望む声があったことから、来年度から中学校単位で実施することになりました。

来年度は、東部中と西箕輪中が8月14日、伊那中と春富中が15日の予定です。

なお、高遠長谷地区は例年通りの実施となります。

また、これまで実行委員会が実施してきましたが、来年度から伊那市主催で行うということです。

-

春富中 台湾の中学生と交流

伊那市の春富中学校の2年生は、訪日教育旅行で日本を訪れている台湾の中学生と28日に交流しました。

春富中学校には、台湾の、台中市立、黎明国民中学の1,2年生13人が訪れました。

生徒たちは体育館でじゃんけんゲームを行い、身体を動かして交流していました。

お昼は、クラスに分かれ、一緒に給食を食べました。

長野県では学生の国際感覚を育み、海外との交流人口の増加を図ろうと訪日教育旅行の受け入れを積極的に行っています。

今月は県内の小中高校10校に台湾から、2校にアメリカから学生が訪れています。

交流を終えた台湾の生徒は東京に向かい、29日に帰国しました。

-

上伊那総合技術新校 新校舎イメージ図公開

上伊那総合技術新校の再編実施計画懇話会が27日、南箕輪村内で開かれ、新校舎のイメージ図が示されました。

上伊那総合技術新校の設計を行うのは、東京都に拠点を置く遠藤克彦建築研究所と、建築設計事務所のwaiwaiです。

去年12月に行われた審査で選定されました。

懇話会では審査の際に使用された、新校舎の提案書が説明されました。

現在の上伊那農業高校の場所に新たに作られる校舎は、中心にメディア機能を備えたコア・フォレストを置き、そこから各専門科のエリアが広がるような配置を目指すということです。

また地域の人々が気軽に訪れて交流できるような機能も備えたいとしています。

参加した生徒代表からは、「体育館の冷房は、地域の避難所として考えた場合必要になる。」などの意見が出ました。

長野県教育委員会では今後、地域住民や保護者、生徒などに向けたワークショップを開催して意見を募集し、今年9月末には基本計画案を提出、来年4月から基本設計に入る計画です。

上伊那総合技術新校は2035年、令和17年の開校を予定しています。

-

ZEN大学生 市内で自然環境学ぶ

オンラインで授業を行う通信制大学、ZEN大学の学生は、1週間かけて伊那市内の工場などを見学し、自然環境や森林資源の循環などについて理解を深めるフィールドワークを行っています。

5日目の26日は、学生9人が伊那市で木材の卸売りなどを行う都築木材株式会社の高遠町にあるプレカット工場を見学しました。

機械がプログラム通りに木材を加工している様子などを見学していました。

学生からは「環境に配慮した取り組みは行っているか」という質問が出ていました。

質問に対し社員は「なるべく端材を出さない設計をしている。出た端材は、バイオマス発電の燃料などに活用している」と答えていました。

2025年4月に開学した通信制大学、ZEN大学では、学生がフィールドワークを通して社会の実情を学ぶプログラムを定期的に行っています。

今回は、「森といきる伊那市」のスローガンを掲げている伊那市を初めて訪れ、森と人との共生について学び自然環境や森林資源の循環などについて理解を深める1週間のプログラムです。

最終日の28日にはinadaniseesでまとめとなる発表会を開くということです。

-

伊那西高校茶華道クラブ お点前披露

伊那市の伊那西高校茶華道クラブは、かんてんぱぱホールで、24日にお点前を披露しました。

この日は、茶華道クラブの1・2年生が、訪れた人にお点前を披露し、お茶を振る舞いました。

80度くらいに温度を下げたお湯でお茶をたてていきます。

訪れた人は、たてたばかりのお茶を落雁と一緒に味わっていました。

お点前披露は、23日から始まった伊那西高校芸術フェスティバルの一環として行われました。

芸術フェスティバルは、26日(月)まで開かれていて、25日は午前10時から吹奏楽クラブによるミニコンサートが予定されています。

-

伊那谷の所蔵品 「双口土器」

伊那ケーブルテレビ放送エリア内の文化施設で展示されている所蔵品を紹介するコーナー、伊那谷の所蔵品。

23日は、箕輪町郷土博物館の「双口土器」です。 -

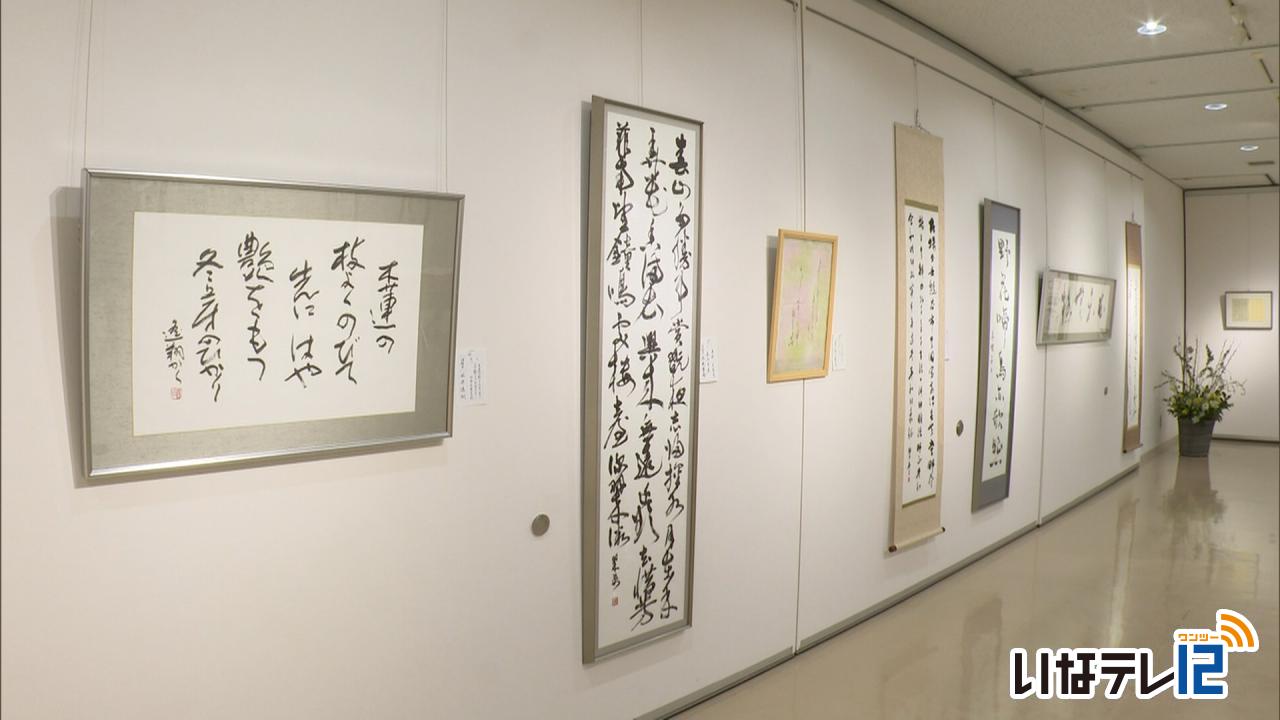

上伊那書道協会 新春役員展23日から

第22回上伊那書道協会新春役員展が伊那市のいなっせ2階展示ギャラリーで23日から開かれます。

23日からの展示を控え会場には作品が並べられていました。

書道教室などで指導を行っている上伊那書道協会の役員25人のうち23人の作品が1点ずつ展示されています。

毎年1年の始まりに書道展を開いていて今年で22回目となります。

役員1人1人が得意とする書体で正月や春にちなんだ言葉が書かれています。

また今年の干支「午」をテーマにした合同作品もあります。

上伊那書道協会では「たくさんの人に見てもらえれば役員のやる気にもつながる」と話していました。

第22回上伊那書道協会新春役員展は23日(金)から25日(日)まで、いなっせ2階展示ギャラリーで開かれます。

入場は無料です。

-

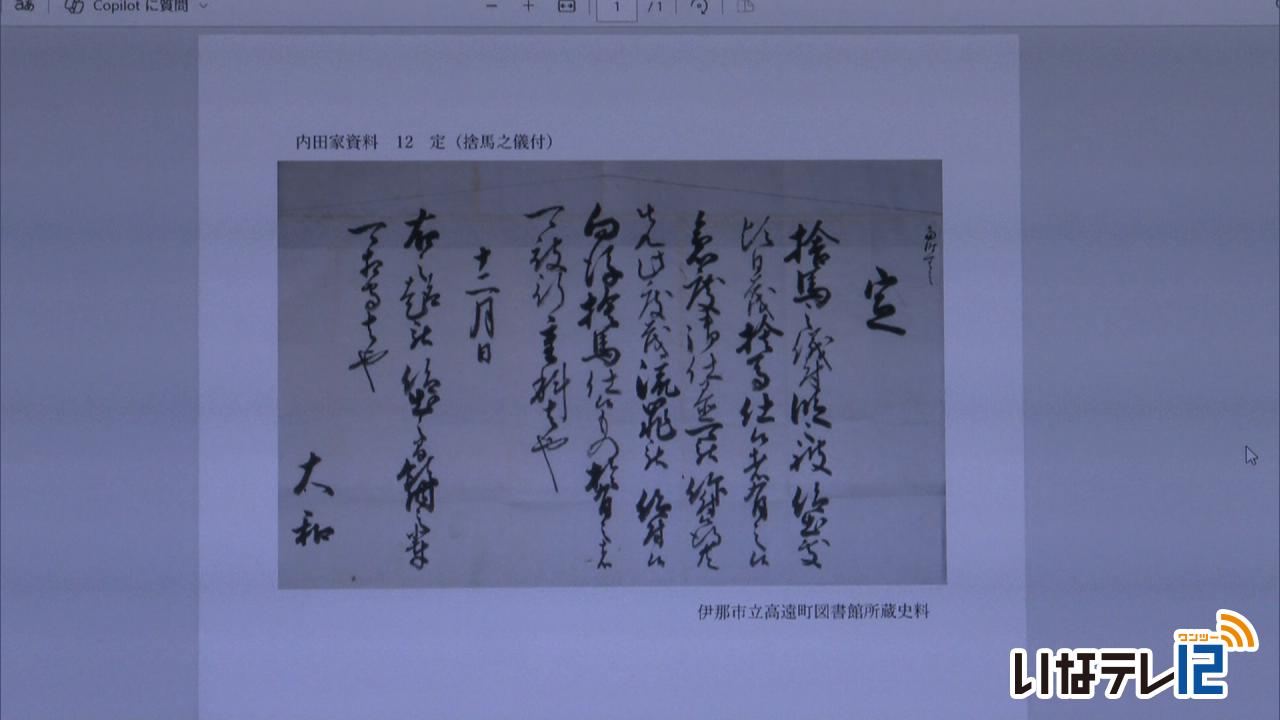

伊那市古文書データ HPで一般公開

伊那市は、高遠町図書館が所蔵する江戸時代の古文書の一般公開を21日からホームページで始めました。

伊那市のホームページで公開された古文書資料です。

「授業にも使える高遠町図書館所蔵資料」をクリックすると資料の一覧が表示されます。

こちらは5代将軍・徳川綱吉が発令した生類憐みの令を受け、高遠藩主が出した高札の読み下し文と解説文です。

領内で横行していた馬を捨てる行為を禁止しています。

こちらは江戸末期、黒船来航の時に、高遠藩に送られて来たペリーの似顔絵です。

ホームページには、デジタル化された古文書や解読文、読み下し文、解説が掲載されています。

伊那市では2022年度から5か年計画で古文書のデジタル化を進めています。

高遠町図書館では、およそ4万4千点の古文書を所蔵していて、7千点のデジタル化が終了しています。

ホームページで公開されたのは、読み下し文と解説を付けた18点です。

伊那市では、公開した資料と教科書等を比べる事で、地域の歴史に興味を持ってほしいと話していました。

-

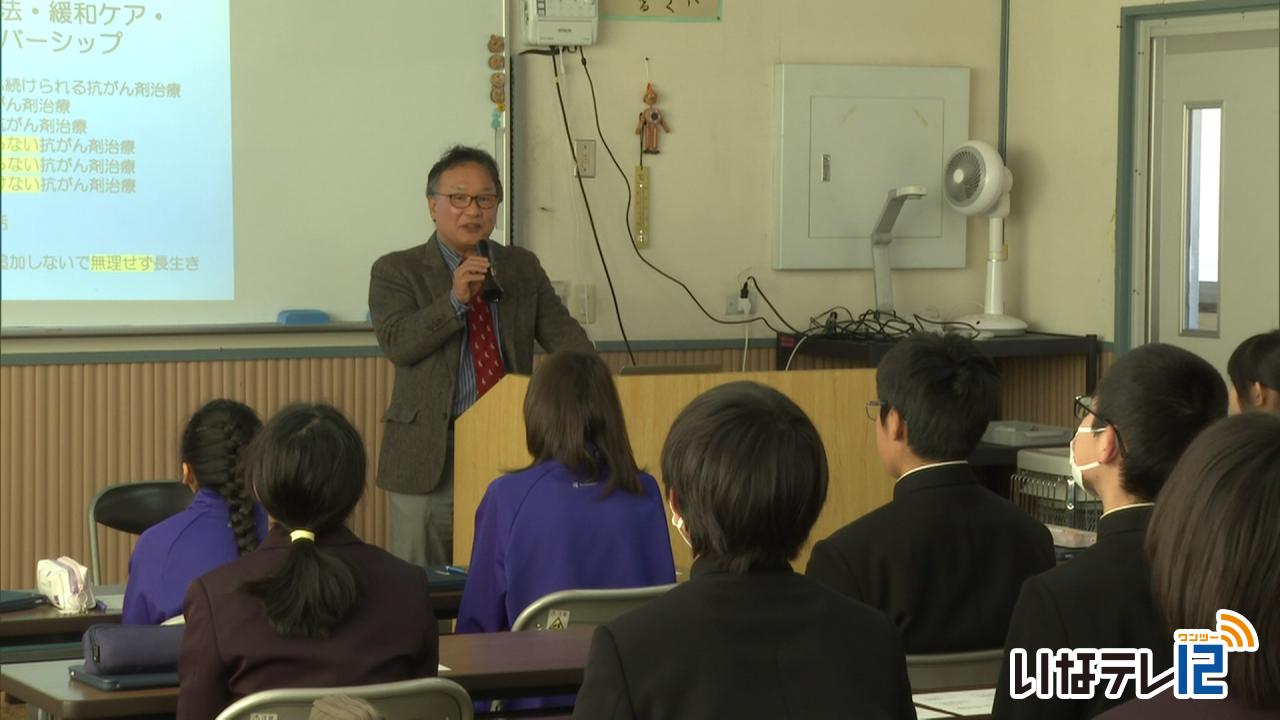

長谷中学校で専門医によるがん講演会

がんについて正しい理解を深めようと、伊那市長谷の長谷中学校の生徒たちが、専門医から話を聞きました。

21日は、講師に伊那中央病院 包括的がん治療センター長で腫瘍内科部長の竹内信道医師を招きました。

竹内医師は事前に全校生徒から「がん」について知っていることやイメージをアンケートで集め、これをもとに予防について話をしました。

長谷中学校では、正しい知識や、誰にでも起こりうる病気と死にどう向き合うかを考えることを目的に、4年前から毎年1回、経験者などから話を聞いて学んでいます。

今回は、県が行うがん教育の外部講師派遣事業を活用し、専門医を初めて招いて話を聞きました。

21日は、1年から3年までの生徒22人が話を聞きました。 -

THE NEX CLUB 子どもたちが気軽に講座体験

伊那市の小学5年生から中学3年生を対象にしたスポーツや美術を気軽に体験できるクラブ・THE NEX CLUBの講座が3月まで開かれています。

17日は、伊那市防災コミュニティセンターで美術の講座が開かれ、上伊那地域の小学5年生から中学2年生までの12人が参加しました。

講師は、伊那市出身の画家 ババ モエナさんが務めました。

子どもたちは、短い時間で何枚もモデルを描くグループと、リンゴとバナナを描くグループに分かれて絵を描きました。

このザ・ネックス クラブは、部活動の地域展開が進められる中で、気軽に講座を体験してもらおうと伊那市地域おこし協力隊が主催しました。

この日の講座では、最後に、参加者が描いた絵の感想を言い、ババさんが講評しました。

講座は、美術のほかに剣道チャンバラ、バスケットボール、ヒップホップダンス、スノーボードがあります。

1月~3月までの期間、伊那市街地と高遠町エリアを会場に開かれます。

くわしくは、伊那市総合型地域スポーツクラブ電話73―8573にお問い合わせください。

-

かま塾の児童 ボッチャで交流

南箕輪村のかま塾は、こどもたちと地元の高齢者がボッチャで交流するイベント18日に神子柴公民館で開きました。

イベントは、神子柴区内の住民有志でつくるかま塾が開いたものです。

南箕輪村を中心に13人の子どもが参加し、神子柴公民館で活動している「みんなでボッチャ」のメンバーと交流しました。

子どもと大人を混ぜたグループに分かれて試合を行いました。

かま塾は、子ども達の休日の居場所づくりや伝統の継承などを目的に、2001年から活動しています。

かま塾では「子どもたち同士顔を合わせて仲良くなり、将来この瞬間を思い出してほしい」と話していました。今後のイベントとして、25日にもちつき大会、2月15日はスキー教室を行う予定です。

-

西箕輪上戸 大文字下ろし

伊那市西箕輪上戸の小正月の伝統行事、大文字の柱が20日に下ろされました。

午前5時過ぎ。

太鼓が打ち鳴らされると、地元住民が柱を立てた辻に続々と集まってきました。

子どもの姿も多くみられました。

上戸南部実行部の有賀賢治実行部長の掛け声で、大文字下ろしが始まりました。

ロープを引っ張り、さすまたを使ってゆっくりと下ろしていきます。

西箕輪上戸の大文字は、毎年14日に建てられ20日に下ろされます。

伊那市内では現在、上戸だけが行っていて、五穀豊穣や区内安全を願い、およそ350年前から続くとされています。

20日は二十四節気の一つ大寒です。

伊那地域の今朝の最低気温は2.1度とあまり下がりませんでした。

柱についていた巾着や花飾りは取り外され、各家庭2つずつ持ち帰りました。

初めて大文字に参加した人もいました。

最後は御神酒を酌み交わし、今年1年の無事を願っていました。

持ち帰った巾着や花飾りは玄関や神棚に飾られるということです。

162/(月)