-

宮坂組 大芝高原をボランティア清掃

南箕輪村の建設会社宮坂組は、地元の役に立ちたいと3月31日、大芝高原の清掃作業を行いました。 宮坂組の社員有志20人ほどが清掃作業にあたりました。 宮坂組は、平成18年豪雨による天竜川の補強工事を行い、河川に堆積していた土砂の運搬経路として大芝高原を利用しました。 工事の時にお世話になった大芝高原や地元の役に立ちたいと、5年前からボランティア清掃を行っています。 社員は4つのグループに別れ、水路に溜まった土や、ゴミなどを取り除いたり、歩道の落ち葉を掃いていました。 宮坂組では「継続する事により、大芝高原を訪れる人が気持ちよく使ってもらえる環境を作り、少しでも地元の役に立てれば」と話していました。

-

西町区が憩いの森づくり

伊那市の西町区は、区有林を憩いの森として整備しようと3年前から活動しています。 3月23日には、春日神社のある御射山と文化会館南側のうぐいす洞など3か所で整備作業をしました。 うぐいす洞では、今年初めてきのこの駒うちをしました。 区の理事者や区会議員など40人が参加し、1メートルの長さに切ったコナラに穴をあけ、なめこ25本、しいたけ75本、あわせて100本に駒を打ち込みました。 来年春には、きのこが出るということです。 3年前から整備に携わっている山岡彬秀さんは、「西町は街の中に林がある区。区民が憩える環境を残していきたい」と話していました。

-

高遠中が第1回信州おもてなし大賞

長野県が県内の団体などが実践するおもてなしの活動の中から、他の模範となる活動を表彰する第1回信州おもてなし大賞で、伊那市の高遠中学校が、大賞を受賞しました。 27日は、長野市内で表彰式が行われ、高遠中学校の小松 民敏校長と生徒会長の矢澤 亘君が阿部守一県知事から表彰を受けました。 おもてなし大賞は、長野県が県内の企業や団体または個人が実践するおもてなしの中から、模範となる取り組みや優れた功績を表彰するものです。 第1回となった今年、県内から41の応募があり、大賞3団体のうちの1つに、高遠中学校が選ばれました。 高遠中では、高遠さくら祭りの観桜期中に、校庭を無料駐車場として開放し、中学生が案内やトイレ清掃などを行っています。 こうした活動が「おもてなし」の振る舞いが学校教育の中ではぐくまれているとして大賞に選定されました。 受賞にあたり、矢澤君は、「学校に伝わる伝統の活動で、大賞受賞は先輩達たちから続く活動の賜物。観桜期には、是非、高遠中の駐車場を利用して高遠の桜を見に来てください」と話していました。

-

駅伝合宿校のごみ拾いに感謝 いちご贈呈

伊那市西箕輪羽広のみはらしいちご園は春の高校伊那駅伝に出場後、羽広荘で合宿している高校生に26日イチゴをプレゼントしました。 みはらしいちご園の井踏岩夫組合長が合宿中の高校生にイチゴを渡しました。 羽広荘には、春の高校伊那駅伝に出場した佐久長聖高校、洛南高校、九州学院高校、大牟田高校の4校が、駅伝当日の23日から27日まで合同合宿を行っています。 生徒たちが毎朝、みはらしファーム内のごみ拾いをしていることに感謝の気持ちを込めてイチゴを贈りました。 イチゴは紅ほっぺという品種でおよそ30パック分用意したということです。生徒を代表して佐久長聖高校駅伝部の澤弘平主将は、「頂いたイチゴをパワーにして、練習に励んでいきたい」と感謝していました。

-

子どもの育ちと保育・教育を考える会 発足

上伊那の子育て中の親や教育関係者の有志は、子どもの育ちと保育・教育を考える会を25日発足させました。 25日は伊那市の伊那公民館で結成総会が開かれました。 市内を中心に35人が会員で、総会にはそのうち15人が参加しました。 子どもの育ちと保育・教育を考える会は、国の教育制度について学び、子どもにとって望ましい保育や教育について研究しようと発足しました。 総会では保育と社会制度について、地方自治を研究している池上洋通さんが講演しました。 池上さんは、「乳児保育で最大の問題は育児休暇。しっかりとれる環境が大事で、親の健康や子供の発達に大きくかかわってくる」と話していました。 会では今後、会員同士の交流などを行い、情報を発信していきたいとしています。

-

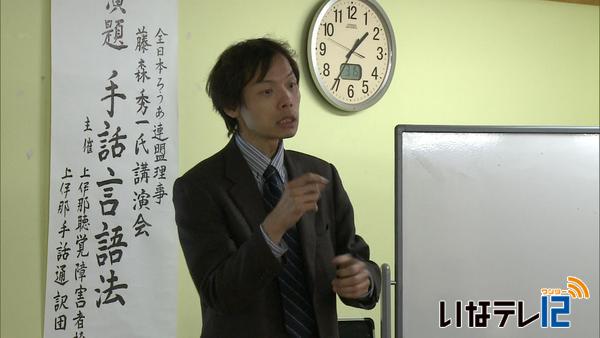

手話言語法制定を目指す講演会

手話を言語と認め、使いやすい環境整備を整える手話言語法の制定を目指す講演会が15日伊那市の福祉まちづくりセンターで開かれました。 講演会では、全日本ろうあ連盟理事の藤森秀一さんが、「手話言語法」について話しました。 全日本ろうあ連盟は手話を言語と認知し、ろう者が手話を使用することを認めさせる手話言語法の制定をめざし活動しています。 藤森さんは、「手話言語法が制定されれば、さらに多くのテレビ番組に手話通訳がつくなど、一般からの理解や支援が広がっていくと思う。地方から活動を盛り上げ、国を動かしていきたい」と話しました。 講 演会は、上伊那手話通訳団と上伊那聴覚障害者協会が開いたもので、会員や市町村の福祉担当者などおよそ20人が参加しました。

-

伊那中央病院に腫瘍内科と腎臓内科 設置

伊那中央病院は4月から新たに腫瘍内科と腎臓内科を設置し地域医療の中核病院としての機能を充実させます。 24日伊那市役所で伊那中央行政組合議会が開かれ、新しい科の設置に関する条例改正案が可決されました。 新たに設置されるのは、腫瘍内科と腎臓内科です。 腫瘍内科は伊那中央病院の医師が専門医としての資格を取得したことから設置されるもので、高度ながん治療が行われます。 地域がん診療連携拠点病院に指定されていて満足度の高い、がん医療の提供が期待されています。 腎臓内科は信大病院から専門医が派遣されることから設置されるもので伊那中央病院では上伊那の中核病院としての役割を果たしていきたいとしています。

-

歯と口の健康相談窓口開設へ

上伊那口腔保健センターを運営している上伊那歯科医師会は4月に「歯とお口のよろず健康相談窓口」を開設します。 24日は伊那市西町の上伊那歯科医師会館で窓口開設に関する記者会見が開かれました。 この相談窓口は歯科診療や口腔ケアに関する相談先を明確にし地域医療に貢献しようと上伊那歯科医師会が運営する上伊那口腔保健センターに開設するものです。 センターでは休日の歯科診療や検診が行われていて今回新たに窓口を開設し業務を拡大します。 歯科衛生士が常駐し歯科医には聞きづらいことや治療の内容で困ったことなど歯と口に関する悩みを相談することができます。 また寝たきりや体が不自由な人のための訪問歯科診療も行われる他かかりつけの医師やケアマネージャーなどと連携を図り健康状態の把握にも努めます。 相談受付は4月1日から始まり電話番号は78-8510。受付時間は平日月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までとなっています。

-

たかずやの里新施設完成

建物の老朽化などにより、伊那市東春近中組に移転改築が進められていた児童養護施設たかずやの里が完成し、関係者およそ150人が22日、竣工を祝いました。 22日は、上伊那8市町村の行政や教育関係者の他、富県と東春近の地区住民などおよそ150人が集まり、完成を祝いました。 建物は、鉄骨造りの2階建てで、敷地面積は6,000平方メートル、延べ床面積は2,100平方メートルです。 定員は40人で、これまでは全員が1つの施設で暮らしていましたが、より家庭的な生活が送られるよう6人から8人のグループに分かれて生活します。 施設内には、男女それぞれ個室が10室と2人部屋が3室あります。 他に、年長児の自立に向けた練習を行う多目的宿泊棟や小学生未満の子どもが生活する幼児棟もあります。 施設の北側には、地域住民との交流や子ども達が太鼓の練習を行う交流館も建設されました。 総事業費は4億4,400万円で、うち2億2,400万円を国や県の補助金で、1億6,900万円を市町村の支援金で賄います。 他に、上伊那広域連合を通じて集まった寄付が667件3,890万円、たかずやの里に直接寄せられた寄付が119件896万円となっています。 JA上伊那本所で開かれた祝賀会では、工事や設計を行った建設業者2社に感謝状が贈られた他、たかずやの里の子どもと職員で作る太鼓クラブのメンバーが、祝いの太鼓を披露しました。 あすは施設の一般公開が行われます。 新しい施設での生活は、27日木曜日からスタートします。

-

伊那商工会議所青年部がリストバンドの収益を被災地へ

伊那商工会議所青年部は、平成25年度の復興支援リストバンドの収益およそ65万円を、東日本大震災で被災した福島県浪江町と宮城県気仙沼市に届けました。 伊那商工会議所青年部のメンバー6人は、14日に被災地を訪れました。 福島県二本松市にある浪江町役場では青年部の橋爪麻人部長が、檜野照行副町長に義援金を手渡しました。 宮城県気仙沼市役所では、熊谷修一保健福祉部長に義援金を手渡しました。 青年部では、平成23年度からリストバンドを伊那まつりなどで販売し、その収益を義援金として被災地へ届けています。 平成25年度は、およそ2000本を販売しました。 橋爪部長は、「喜んでいただけた。浪江町では復興が手つかずな様子を目の当たりにした。自分たちにできるのは義援金を届けること。継続して支援していきたい」と話していました。

-

陸前高田市図書館再建を支援

伊那市の伊那図書館では東日本大震災で被害を受けた陸前高田市図書館の再建支援のため古本の回収を行っています。 陸前高田市図書館ゆめプロジェクトと名付けられたこの取り組みは、古本を民間業者に買い取ってもらい、それを図書館再建の資金にあてるものです。 この取り組みを知った伊那図書館では古本を入れるボックスを設置し、寄付を呼びかけています。 このボックスが設置されているコーナーは2011年3月11日の東日本大震災発生直後から、被災地の復興に持続的にかかわっていこうと設けられています。 震災に関する本や福島県の地方新聞などを置いていて伊那に避難している被災者への情報提供や支援を必要としている人、地域の実情を伝える場となっています。 伊那図書館では東日本大震災は被災地だけの問題ではなく伊那の人たちの暮らしや生き方など地域社会に投げかけられた課題だとして被災した人たちとともに考え行動していきたいとしています。

-

野口高齢者クラブが春の歌

伊那市手良の野口高齢者クラブで、春の童謡唱歌を歌う会が14日に開かれました。 会では、「春よこい」「早春賦」など参加者になじみのある童謡や唱歌、11曲をマンドリンを伴奏に歌いました。 曲の間には、その歌にまつわるエピソードや歌詞の移り変わりなども紹介されました。 野口高齢者クラブの片桐辰雄会長は、「こうした催しを定期的に行うことにより、生きがいづくりや健康の維持につなげていきたい」と話しています。

-

伊那東小学校卒業生 たかずやの里へ寄付

昭和16年に伊那東小学校を卒業した同級生は、伊那市富県から東春近へ移転・新築される児童養護施設たかずやの里へ13万円を寄付しました。 この日は、代表の平澤敏夫さんと田中實さんが伊那市役所を訪れ、たかずや福祉会の埋橋良和理事長に、寄付金13万円を手渡しました。 昭和16年に伊那東小学校を卒業した松組の同級生は、現在85歳です。 毎年同級会を開いてきましたが高齢化により開催が困難となり、会費として集めていた費用を地域のためにと寄付することにしました。 埋橋理事長は、「皆さんの温かい気持ちを子ども達に伝え、有効に使わせて頂きます」と感謝していました。

-

県公衆衛生専門学校で卒業式

長野県公衆衛生専門学校で7日卒業式が行われ、3年間の課程を学んだ15人が学びやを後にしました。 15人は、晴れ着に身を包み、在校生や保護者が見守る中、入場しました。 味沢孝校長からひとりひとりに卒業証書と専門士称号が手渡されました。 7日卒業した15人は、全員が県内の歯科診療所に就職が決まっているということです。 在校生を代表し、坂間由希子さんは、「先輩たちは、見本であり目標だった。出会えたことを誇りに思う」と送別の言葉を送りました。 卒業生を代表して小木曽春乃さんは、「3年間一緒に過ごした仲間と別れるのは寂しいが、これからも支えあい、患者に必要とされ信頼される歯科衛生士になりたい」とあいさつしました。

-

上伊那福祉協会「みんなの工夫コンテスト」

上伊那福祉協会が運営する福祉施設の職員が、現場実践の中での取り組みの工夫を発表するみんなの工夫コンテストが、27日、伊那市のいなっせで開かれました。 コンテストでは、福祉協会が上伊那で運営する11施設のうち6施設の8グループが発表しました。 このコンテストは、職員の研鑚を積む場として、またモチベーションアップや仲間作りにつなげようと去年から行われていて、今年で2回目です。 このうち、南箕輪村の南箕輪老人ホームの職員などでつくる認知症キャラバンメイトのメンバーは、認知症と家族のあり方についての寸劇を披露しました。 寸劇では、これまでのように買い物や料理ができなくなったおばあさんに対して、家族がどのようにすれば良いかを紹介していました。 キャラバンメイトは、「認知症に対する正しい知識を持ってもらい、困っている家族には、具体的な対処法をアドバイスしたい」と話していました。 会場には、福祉協会の職員など100人ほどが集まり、それぞれの施設の活動に理解を深めていました。

-

地域医療再生 概ね目標達成

県が平成21年度から5か年計画で実施してきた、地域医療再生事業の、上伊那地域医療再生推進協議会が19日、伊那市のいなっせで開かれ、概ね目標を達成できたとする5年間の総括が行われました。 地域医療再生事業は医師不足などで上伊那地域が厳しい医療環境に置かれるなか、公立3病院の連携や機能分担により地域医療の提供体制や経営環境などの改善を図るため5か年計画で取り組んできました。 この日の協議会では、課題となっていた、機能分担については、1次救急は開業診療所、2次救急は辰野総合病院、昭和伊南総合病院が担い、高度な3次救急を担う伊那中央病院に救命救急センターが指定されたことなどで新たな救命医療体制へ円滑に移行できたと報告されました。 極めて厳しい状況にあった、周産期医療体制の確保については、助産所が年間300件以上の分娩を担うなど、医療体制がある程度確保できたとしています。 医師など医療従事者の確保については、信州大学医学部と協定を締結、看護師育成のための学習施設の拡充などに取り組んできましたが、県平均の水準には至っていません。 今後は、信州大学附属病院との連携や看護師確保のための奨学金制度は継続して行くということです。 上伊那地域医療再生推進協議会は今年度が最終年度となるため3月31日をもって解散することになっています。 尚、上伊那地域医療再推進生協議会解散後は、上伊那地域包括医療協議会に移行し、事業の継続をしていきます。

-

全県インフルエンザ警報発令

上伊那では先週1週間、1医療機関あたりのインフルエンザの患者数が30人を超え、2週連続の警報レベルとなっています。 長野県のまとめによりますと上伊那地域の1月27日から2月2日までの1医療機関あたりの患者数は48人で警報レベルの30人を超えました。 県全体でも44.66人で5日、警報が発令されました。 伊那ケーブルテレビの放送エリア内で5日現在学級閉鎖となっているのは、伊那西小学校1年の1クラス、箕輪東小学校2年の1クラス、沢保育園の2クラス、上古田保育園の1クラスとなっています。 県では手洗いをこまめに行うなど感染予防に努め、症状がある場合は早めに医療機関を受診するよう呼びかけています。

-

高齢者の虐待保護へ連携

高齢者を虐待などから保護する、伊那市高齢者施設権利擁護ネットワーク連絡会が発足し初会合が27日伊那市役所で開かれました。 連絡会は伊那市が老人福祉施設との連携を図り高齢者を虐待などから守ろうと設置したものです。 初会合には上伊那の老人福祉施設の相談員などおよそ30人が出席しました。 伊那市によりますと、高齢者虐待の相談件数は毎年30件近くあり内容は身体的なものが最も多いほか、心理的、経済的虐待も含まれています。 現状市では虐待があった場合、保護または虐待者と分離する対応をとっているということです。 市では施設と情報を共有することで虐待の防止や早期発見に努めるほか、その対応についても協力していくとしています。

-

飯舘村の住民の話を聞く集い

東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故で、高濃度汚染地域として全村避難している福島県飯舘村の住民の話を聞く集いが1日、南箕輪村公民館で開かれました。 これは、脱原発などを訴える「さよなら原発上伊那の会」が開いたもので、住民およそ100人が集まりました。 飯舘村は、福島第一原発から20キロ圏内にあり、県内外に3,200世帯7,000人程が避難するなど全村避難が続いています。 会のメンバーが被災地を訪れた際に知り合った飯舘村の村議会議員佐藤八郎さんと、福島市在住でボランティアを行っている佐藤真紀さんが話をしました。 佐藤八郎さんは、原発事故により今なお苦しむ住民の思いについて訴えかけました。 震災後東京から帰省し、仮設住宅で2,000人以上の被災者にマッサージを通じた心と体のケアを行っている佐藤真紀さんは、住民との会話で学んだ「人を思いやることの大切さ」について話しました。 震災後、福島県から伊那市高遠町に避難している大井友継さんは「自分の生活を何とかしようという思いでやっているが、久しく忘れていた気持ちを思い出した。地域コミュニティの大切さについて再確認した」と感想を述べていました。 さよなら原発上伊那の会では、3月9日に脱原発を訴えるデモ行進を行う考えです。

-

生協宅幼老所あがっといで 竣工

伊那市西箕輪上戸に完成した生協宅幼老所あがっといでの竣工記念式典が1日行われました。 式典には地域住民など50人が集まり、テープカットで竣工を祝いました。 施設は民家を改修したもので、木造二階建て。 宅幼老所として使用する1階には、機能訓練室や静養室などがあり、風呂も備わっています。 吹き抜けの食堂はキッチンと対面式になっていて、暖炉があります。 2階は職員の控室などに使われます。 総事業費は1,700万円で、そのうち500万円を市の補助金で賄っています。 定員は10人で、通所介護のほか、子どもの一時預かりも行います。 営業時間は午前8時30分から午後5時までで、土日やお盆、年末年始は定休日になっています。 上伊那医療生活協同組合の小林伸陽理事長は、「この施設を中心に地域のみなさんとの連携を深めていきたい」と話していました。

-

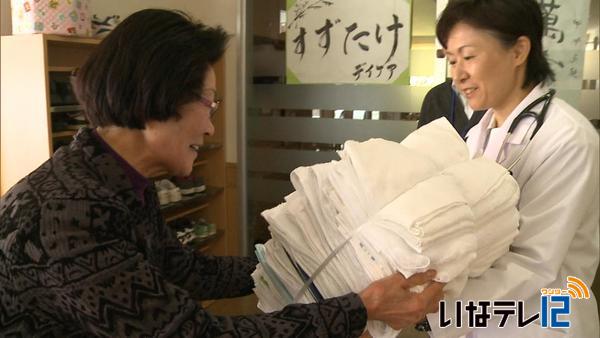

市女性団体がタオルなど寄付

伊那市女性団体連絡協議会は、会員から集めた古布や未使用タオルなどを市内の福祉施設4か所に20日、寄付しました。 この日は、各女性団体の代表10人がタオルなどの仕分けを行い、市内の福祉施設4か所に寄付しました。 伊那市女性団体連絡協議会は、毎年古布や未使用のタオルを寄付していて、今年も会員に呼びかけて集めてきました。 寄付したのは未使用タオル200枚、バスタオル30枚、古布110キロです。 老人保健施設すずたけの浅沼奈穂子施設長は「大変ありがたい。有効に使わせていただきます」と感謝していました。

-

伊那市ボランティアセンター協力団体 初会合

災害発生時にボランティア活動を効率よく進めるための組織・伊那市災害ボランティアセンターの開設や運営などにあたる団体の初会合が21日伊那市の福祉まちづくりセンターで開かれました。 会合には、市やボランティア団体の関係者など18人が出席しました。 災害ボランティアセンターは、災害時にボランティアの受け入れや派遣などをスムーズに行う為に組織されるものです。 伊那市の防災計画では災害が発生した場合ボランティアセンターは伊那市社会福祉協議会が中心となり設置・運営するとしています。 会合は、センターの立ち上げと運営を担う社協が災害時に円滑な運営ができるよう今回初めて開きました。 出席したボランティア団体の関係者からは「人と物、情報の流れを活かす事が必要」、「被災者のニーズは時間と共に変化する、必要な時に必要な手助けを行える体制を築く事が大切」などの意見が出されていました。 伊那市社会福祉協議会では今後も定期的に会合を開き連携を強化していくとしています。

-

県がインフルエンザ注意報発令

長野県は22日、全県にインフルエンザ注意報を発令しました。 長野県の1月13日から19日の間のインフルエンザの発生動向調査によると、県全体の患者数が983人、一医療機関あたりの患者数は11.3人となり、注意報発令基準である10人を超えました。 このうち、伊那地区の定点当たりの患者数は13.25人でこちらも基準を超えています。 県では、かからないようにするために、手洗いをこまめにすることや、人混みへの外出を控えることなどを呼びかけています。 また、かかってしまったら、うつさないようにするために、早めの受診や学校、職場は休むようにと呼びかけています。

-

春富ふくじゅ園でジャズ演奏会

伊那市内を中心にジャズの演奏活動を行っているメンバーが21日、伊那市のデイサービスセンター春富ふくじゅ園で演奏会を開きました。 演奏したのは、市内を中心に活動するジャズバンドのメンバー5人です。 春富ふくじゅ園では、利用者にジャズを聴いて楽しんでもらおうと、今回初めて演奏会を開きました。 利用者は、曲に合わせてリズムをとりながら楽しんでいました。

-

介護落語!笑いは薬!

諏訪市在住のアマチュア落語家、すわこ八福神さんと伊那市在住の高校生落語家、秋風亭隼太朗さんが、伊那市福祉まちづくりセンターで11日、落語を披露しました。 これは、男性介護者と支援者でつくる「おとこ介護もいいもんだに」が主催したものです。 前座を務めた秋風亭隼太朗さんは、伊那市在住の高校生落語家です。 動物園の虎が死んでしまい、代わりにある男が着ぐるみで虎になりすますという内容の落語「動物園」を披露しました。 国内外で落語を披露している諏訪市在住のすわこ八福神さんは、体験談や社会問題を交えながら会場を笑いに包みました。 すわこ八福神さんと秋風亭隼太朗さんが出演した「介護落語!笑いは薬!」は、2月1日からご覧のチャンネルで放送します。

-

高遠中学校が「中部の未来創造大賞」受賞

国土交通省などが中部地域の地域づくりの活動を表彰する「中部の未来創造大賞」で、伊那市高遠町の高遠中学校が優秀賞を受賞しました。 8日は高遠中学校生徒会山田流星生徒会長など6人が市役所を訪れ受賞の報告を白鳥孝伊那市長にしました。 中部の未来創造大賞は今年で14回で、37件の応募の中から、高遠中学校が、大賞に次ぐ優秀賞に選ばれました。 民間、行政の垣根を越えた活動を表彰し、中部地域の発展に役立てようと、国や中部5県で組織する、中部の未来創造大賞推進協議会が毎年、民間団体や企業、学校、行政機関を表彰しています。 高遠中学校は、毎年4月の観桜期に、駐車場案内、トイレ開放、生徒会売店の営業、桜茶接待など、ボランティア活動を行って来ました。 生徒によるボランティア活動の始まりは昭和五51年。ひとつの学級が城址公園の清掃を始めたことがきっかけでした。 高遠中学校では「今年で活動が14年になる。継続してきたことが認めてもらえたと思う。これからも長く続けていきたい」としています。

-

美篶笠原で伝統のまゆ玉づくり

伊那市美篶笠原で8日、子どもたちがお年寄りと一緒に伝統の、まゆ玉づくりを体験しました。 これは五穀豊穣などを願うために、戦後から行われている伝統行事だということです。 美篶笠原の北村地区では、地域のお年寄りが農村伝統の行事を子どもたちに伝えていこうと毎年この行事を行っています。 8日は、地区の小学生7人が廣徳館に集まり、まゆ玉づくりに挑戦していました。 子どもたちは、水と、食紅を混ぜてこねあげた白とピンク、緑、黄の4色の米の粉を手のひらでまるめてまゆの形に作り上げていきました。 中には、今年の干支、午の顔のまゆを作った子どももいました。 出来上がった80個以上のまゆ玉は、高さおよそ3メートルのそよぎに飾られました。 カラフルに仕上がったまゆ玉は11日まで廣徳館に飾られ、12日に笠原で行われるどんど焼きで焼いて食べるということです。

-

障害者対象「大人のクリスマス会」

成人した障害者を対象にした大人のためのクリスマス会が、昨夜、伊那市内のバーで開かれました。 大人のためのクリスマス会は、ハンディキャップがあっても、気の合う仲間と街に飲みに行けるような環境づくりをすすめたいと、障害のある成人男性を子供に持つ母親が企画しました。 通所施設が企画するお酒を伴うパーティはありますが、施設の垣根を越えて、個人規模で企画する飲み会は、非常に珍しいということです。 障害者が外でお酒を楽しむことについて一般から理解が得難かったり、家族が心配してこうした会に参加させにくいなどの環境の中で、障害者の生活の選択肢を広げたいとの思いがあります。 そうした思いに答えたのが、会場となった、伊那市のジャズカフェ kanoya(かのや)でした。 それでも、25日の会合では、アルコールは2杯まで、家族などが迎えに来るという制限が付きました。 参加者は、「ゆっくり飲んで」などと互いに声をかけながら、ジャズバーでのクリスマスを楽しんでいました。 山岸さんは、回数を重ねて理解を得ていきたいとしていて、来年春にも、成人した障害者のためのパーティを開きたいとしています。

-

路線バス乗務員 バリアフリー学ぶ

路線バスの運転手を対象にした「バリアフリー教室in伊那」が25日、伊那市の伊那バス本社で開かれました。 これは、バスの運転手や乗務員が高齢者や障害者の利用客に対しスムーズにサポートできる体制をつくろうと北陸信越運輸局が開いたものです。 講習会には、上下伊那のバス会社4社から24人が参加し、介助の仕方や疑似体験をしました。 このうち、高齢者の疑似体験では、参加者が80歳代感覚になるよう重り入りのベストや視力を遮るゴーグルなどを身に着けました。 全てを身に着けると、バスに乗りこみ、料金表の見え方などを体験しました。 また、車いすのサポート体験では、社会福祉協議会の職員から、車椅子の特徴を教わると、車いすに乗る役とサポート役に別れバスの乗り降りを体験しました。 社協の職員は、「ちょっとした段差で車椅子は動かなくなる」、「乗っている人が不安にならないおよう、声をかけてから動かす」などと参加者にアドバイスしていました。

-

伊那中央病院 5年連続黒字の見通し

伊那中央病院の平成25年度の事業収支が黒字の見通しであることが24日の伊那中央行政組合の定例議会で報告されました。 組合長の白鳥孝伊那市長が冒頭のあいさつで述べたもので、5年連続して黒字となる見通しです。 議会では、伊那中央病院の職員定数を現在の594人から57人増員し、651人とする条例改正案が全会一致で可決されました。 今年10月からの救急救命センターの運用がはじまったことや看護師を手厚く配置する高規格ベッドの導入などによるもので、診療体制の充実と収入増を図る目的です。 病院では、これから3年間で、目安として医師6人、看護士33人、医療技術職15人の増員を計画しています。 これによる人件費は、2億5,000万円ほどを見込んでいますが、病院側では、診療収入の増も期待できるとしています。

11/(木)