-

ナイスハートバザールin伊那

上伊那の障がい者就労支援事業所の利用者が製作した小物やアクセサリーを販売するナイスハートバザールが伊那市のベルシャイン伊那店で6日に開かれました。

会場には上伊那の6つの事業所がブースを出店し、利用者が製作したティッシュケースや巾着、ペットボトル入れなどが販売されました。

このうち伊那市の伊那ゆいま~るは、利用者が3日ほどかけて製作した手作りのポーチやビーズのブレスレットを、南箕輪村のチャレンジセンター笑顔の時間は、伊那谷で駆除された鹿の革で作った巾着や小銭入れを販売しました。

ナイスハートバザールは、施設の自主製品の販売促進を図り、利用者の工賃アップを目的にNPO法人長野県セルプセンター協議会が開きました。

協議会では「地域の人に取り組みを知ってもらう機会として、定期的に開催していきたい」と話しています。

-

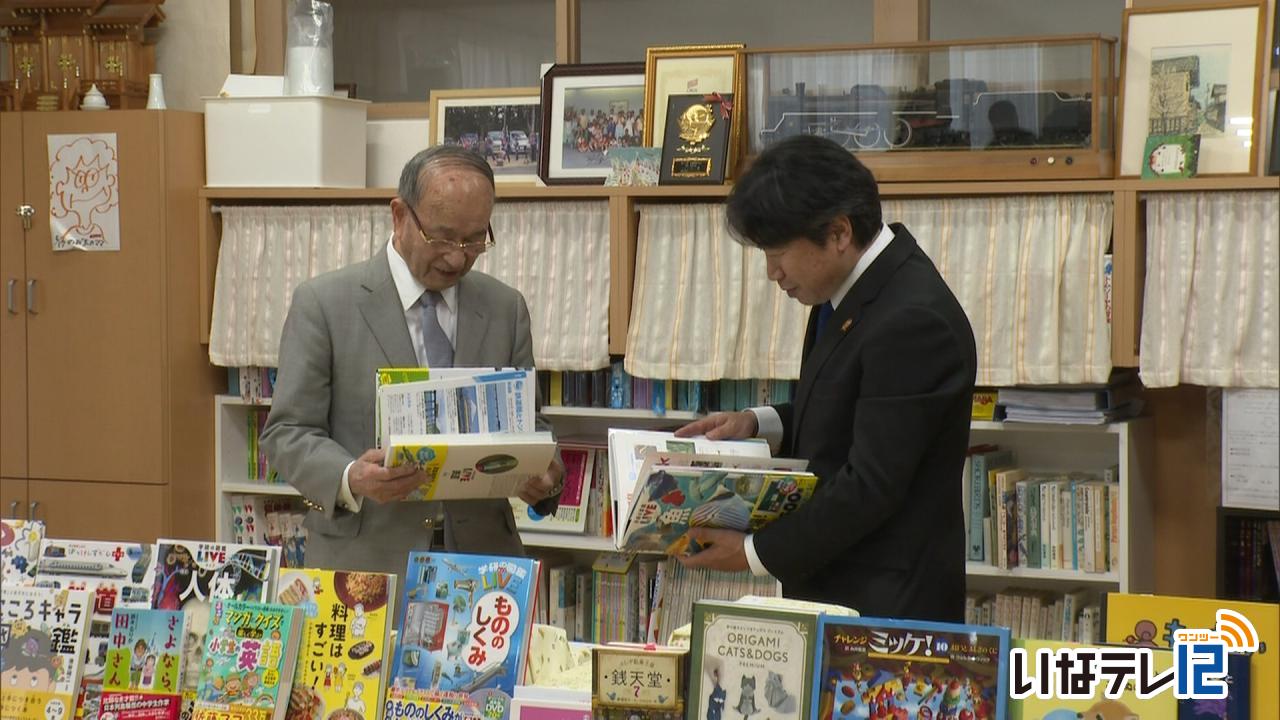

児童養護施設や乳児院に絵本を寄贈

県内の協賛企業103社で作る「子ども達に絵本を送ります実行委員会」は児童養護施設や乳児院に絵本など274冊を16日に寄贈しました。

伊那市のたかずやの里で贈呈式が行われ、協賛企業代表で株式会社キタノヤ電器の北原國人会長が

一般財団法人長野県児童福祉施設連盟の川瀬勝敏会長に本を手渡しました。

この取り組みは、県内の子供たちに絵本を読んでもらい、表現力や思考力を身に付けてもらおうと、県内の企業が協賛して行っているものです。

贈られた絵本など274冊は、県内21か所の児童養護施設や乳児院に配られます。

今回は佐久市在住の放送作家、加瀬清志さんが製作したはがきサイズの紙芝居も各施設に1つずつ寄贈されました。

この取り組みは今年で15年目を迎え、たかずやの里には15冊が寄贈されたということです。

-

伊那消防署に新ポンプ車導入

現在使っている車両の更新に伴い、伊那市の伊那消防署に災害対応特殊消防ポンプ自動車が新たに導入されました。

新しい車両は現在使っている車両が導入から25年ほど経過したことに伴い更新されました。

火災発生時の消火活動や救急支援活動を行う他、災害時に被災地で人命救助活動などを行う緊急消防援助隊として出動する時に使用されます。

車両にはより安全で確実にホースをのばすことができる電動ホースカーなどの装備が搭載されています。

価格はおよそ4,900万円です。

3月25日は、伊那消防署で入魂式が行われました。

上伊那広域連合長の白鳥孝伊那市長は「新しい車両に早く慣れ、いざという時に対応できるよう、訓練に励んでほしい」と話していました。

新しい車両は4月から運用を開始しています。

-

准看護学院 移転新築へ

上伊那医師会は、現在伊那市狐島にある准看護学院を、荒井の富士塚スポーツ公園運動場近くに移転新築します。

開校は、2年後の2026年を目指します。

上伊那医師会附属准看護学院は、現在伊那市狐島にあります。

准看護師の資格取得を目指す人たちのための学院で、1966年の建設から60年近く経ち老朽化が進んでいることから、移転新築することになりました。

新しく校舎を建設するのは、伊那市荒井の富士塚スポーツ公園運動場の西側です。

現在の延床面積はおよそ800平方メートルですが、移転後はおよそ1,000平方メートルとなります。

建設には、上伊那8市町村からおよそ9,000万円の支援を受けるほか、県からの補助も見込んでいます。

また、上伊那広域消防本部が近くにあることから、災害時の「災害医療本部」としての機能も視野に入れているということです。

建設工事は、今年の秋から冬に始める予定で、2026年4月の開校を目指しています。

准看護学院では、近年入学者の減少がみられることから、移転に伴い、現在40人の定員を30人に減らすということです。

上伊那医師会では「学生が学ぶ環境を広く新しくすることで、より多くの人が学べる場所にしたい」と話していました。 -

伊那中央病院 職員が献血

伊那市の伊那中央病院は、看護について関心を持ってもらおうと、5月12日の看護の日を前に、趣旨に賛同する職員が献血を8日に行いました。

この日は、職員およそ50人が献血に参加しました。

5月12日は、ナイチンゲールの誕生日であることから、「看護の日」に制定されています。

それに先駆けて、職員が献血を行いました。

伊那中央病院では、5月9日に、地元の高校生に院内のチラシを入れたティッシュを配るということで「看護について興味を持つきっかけにしてほしい」としています。

-

伊那中央病院 令和10年度までの経営強化プラン

伊那中央行政組合議会全員協議会が3月19日に市役所で開かれ、伊那中央病院の今年度から令和10年度までの経営強化プランが報告されました。

プランは総務省が令和4年に示した「公立病院経営強化ガイドライン」に基づき策定されたものです。

常勤医がいない総合診療科と精神科の医師の常勤化や常勤医が1人体制の診療科の複数体制化を進めるとしています。

令和4年度時点で6室の手術室を8室に拡充し、手術室運用の効率化を図ることで収益の確保につなげるとしていますが、数年は厳しい経営状況が続く見通しです。

伊那中央病院の令和4年度の収入は148億円、支出は149億7,600万円で、純損失が1億7,600万円と6年連続の赤字となっています。

来年度に行われる予定の電子カルテなどの総合情報システムの更新に伴い、減価償却費が増加する数年間は経営が厳しくなる見込みのため、計画期間の最終年度となる令和10年度の黒字化は困難な見通しとなっています。

黒字化は減価償却が終了する令和13年度を見込んでいます。 -

上伊那医師会付属准看護学院 14人入学

伊那市の上伊那医師会付属准看護学院で3日に第73期生の入学式が行われました。

今年度は上伊那出身の9人を含む、10代から40代の男女14人が入学しました。

入学生を代表して眞崎冬羽さんは「准看護師という目標に向かって努力していきます」と誓いの言葉を述べました。

上伊那医師会会長の髙山伸学院長は「これから学ぶすべての事を将来の患者のために存分に生かしてもらいたい」と話していました。

新入生は4日から授業が始まり、准看護師の免許取得を目指し2年間学びます。

-

立正佼成会伊那教会 社協へ米120kg寄附

伊那市御園の立正佼成会伊那教会は、福祉活動に役立ててもらおうと、伊那市社会福祉協議会へ玄米120キロをきょう寄付しました。

3日は立正佼成会の岩楯智由伊那教会長らが福祉まちづくりセンターを訪れ、社協の林俊宏会長に目録を手渡しました。

伊那教会は、昭和36年・1961年の三六災害で被災しました。

その時に支援を受けたお礼にと社協に米を寄付したのが始まりで、今年で63回目となります。

岩楯伊那教会長は「米を食べ元気になってもらいたい。今後も感謝の気持ちを伝えるため寄付を続けていきたい」と話していました。

林会長は「頂いた米は、運営する福祉施設で活用させて頂きます」と感謝していました。

伊那教会では駒ヶ根市と箕輪町の社協にも玄米を寄付する予定です。

-

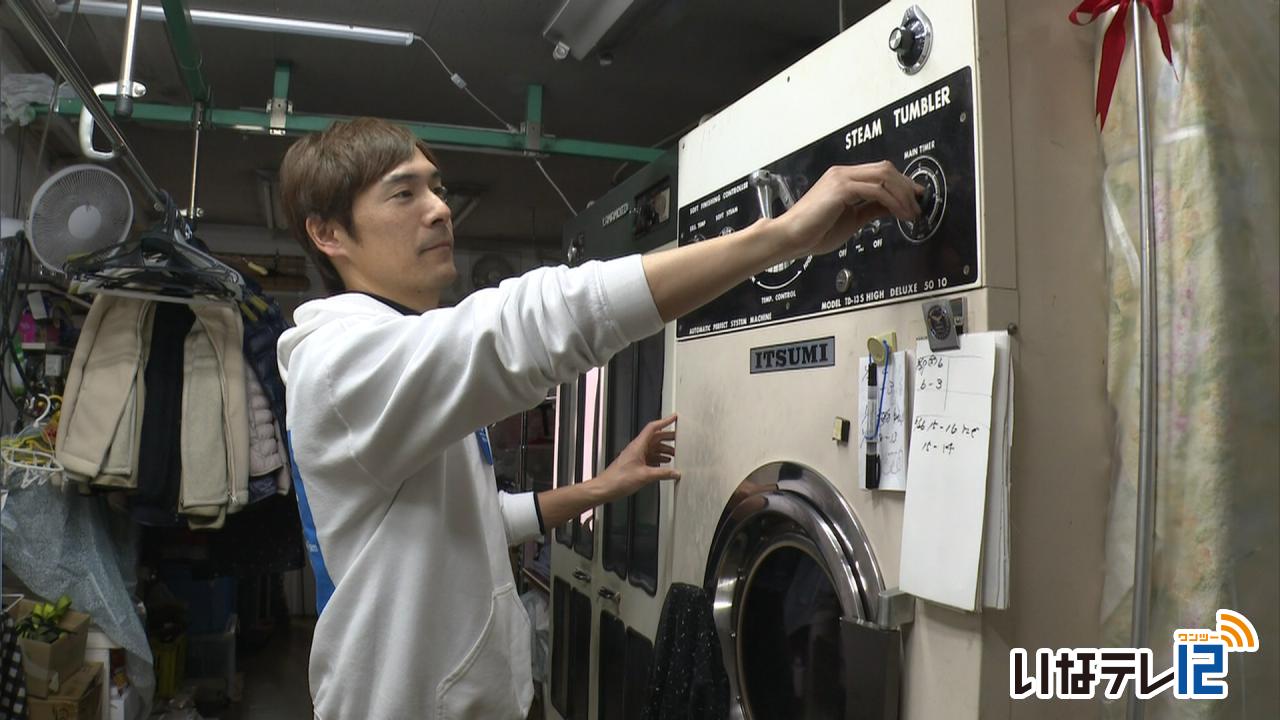

クリーニングで被災地を支援

伊那市荒井のクリーニング会社、芳洗舎の中村祐一さんは、能登半島地震の被災者の洋服を洗う、洗濯支援を行っています。

中村さんは、被災地にクリーニング師として貢献できないかと、災害洗濯支援チーム「DSAT」を立ち上げました。

チームには現在全国のクリーニング師20人が所属しています。

避難所の洗濯物を預かり、石川県内の店舗でクリーニングを行い、避難している人に戻しています。

1月21日から支援をはじめ、これまでに延べ1,000人分の洗濯をしてきたということです。

被災地には洗濯機が置いてあるところもありますが、クリーニングを行うことで衛生面でのサポートはもちろん、精神的な支えにもつながるということです。

-

南箕輪村 身寄りのない人のガイドラインを作成

南箕輪村と村社会福祉協議会は、身寄りのない人が地域で安心して暮らすための支援機関向けのガイドラインを県内で初めて作成しました。

14日は村内で「南箕輪村身寄り問題検討チーム」の会議が開かれ、ガイドラインの案が承認されました。

ガイドラインでは、架空の高齢男性のライフステージに沿って、住まい探しや入院、死後などに「身寄りのない」ことで直面しうる問題と、各機関での対応方法が示されています。

村と村社協では、核家族化や高齢化により孤立する人が増える中、医療・介護施設、法律事務所、葬儀・不動産事業者などの関連機関を集め検討チームを作り、対応方法について検討・合意を進めてきました。

今回、その内容を地域としてのガイドラインにまとめました。

このほか、高齢者が人生の最期を迎えるための情報を記す「まっくんもしもシート」も作成しました。

このガイドラインは、各支援団体で活用される予定です。

長野県社協によりますと、身寄りのない人のガイドラインの作成は県内初めてで、他に長野市でも検討が進められているということです。

-

能登半島復興支援 ピアノリサイタル

NPO法人クラシックワールドは、能登半島地震の復興支援として、海外でも活躍するピアニスト伊藤順一さんのピアノリサイタルを9日に開きました。

リサイタルでは、ショパンやドビュッシーなど7曲を演奏しました。

伊藤さんは東京都出身で2011年から2018年までフランスに留学していました。

帰国後、2019年に開かれた第4回日本ショパンピアノコンクールで1位を受賞しました。

このリサイタルは1月14日に予定されていましたが能登半島地震により延期され、今回クラシックワールドが復興支援リサイタルとして開きました。

受付では、募金箱での復興支援を呼びかけました。

クラシックワールドでは9日を合わせ主催する3公演で寄付を募り、11万115円が集まったということです。

リサイタルにはおよそ100人が訪れました。

-

伊那RC 阿部惠子さんに顕彰贈る

伊那ロータリークラブは、40年にわたり、上伊那地域の小中学生の卓球指導をしている伊那市の阿部惠子さんに、ロータリー顕彰を2月15日に贈りました。

この日は、伊那市のくぬぎの杜で創立記念例会が開かれ山田益会長から阿部さんに賞状が贈られました。

阿部さんは、伊那少年卓球クラブで、クラブ発足から40年にわたりコーチを務めています。

これまでに500人以上の選手を指導し、卓球の普及と小中学生の健全育成に貢献したことが評価されました。

伊那ロータリークラブでは、地域の発展に貢献した人などを毎年表彰していて、今回で45回目となりました。

-

あるしん たかずやの里に寄付金贈る

アルプス中央信用金庫は、伊那市の児童養護施設たかずやの里に、現金20万円を7日に寄付しました。

この日はあるしんの吉澤祥文理事長がたかずやの里を訪れ、伊藤隆理事長に目録を手渡しました。

あるしんは去年11月から今年1月まで、子どもたちの自立を支援している地域の児童養護施設に寄付することを目的とした寄付型地域応援定期預金「絆」を販売しました。

販売額は10億円で、定期預金総額の0.02%にあたる20万円を寄付しました。

たかずやの里の伊藤理事長は「職員一同子どもの幸せのためにがんばっていきたい」と話していました。

-

応急危険度判定士 養成講習会

地震で被害を受けた建築物が引き続き安全に使用できるかどうかを判定する応急危険度判定士の養成講習会が7日に伊那市の伊那合同庁舎で開かれました。

講習会には上伊那の建築士など8人が参加しました。

応急危険度判定士は地震により被害を受けた住宅が引き続き安全に使用できるかどうかを判定します。

今年1月に起きた能登半島地震では県内から215人、上伊那からは3人が派遣され、17日間で4,088件の判定を行ったということです。

長野県では毎年この時期に新規登録希望者向けの講習会を開いています。

講習会に参加した人たちは申請書を提出し、県の認定を受け4月から応急危険度判定士として活動します。

2023年4月1日現在、長野県では1,506人、上伊那では197人の判定士がいるということです。

-

地域共生社会を考える なから伊那暮らしセミナー

伊那市社会福祉協議会は、地域共生社会について考えるセミナーを2月18日、市福祉まちづくりセンターで開きました。

セミナーは「なから伊那暮らしセミナー」と題し、長野県の方言で「いい塩梅」や「大体」という意味でつかわれる「なから」を暮らしに取り入れるという主旨で行われました。

参加者は「隣に暮らす人とどんな関係で暮らしていきたいか」をテーマに4つのグループに分かれ意見を出し合いました。

参加者からは「お互いが干渉しすぎずに、何かあったときは結束できるいい塩梅な関係でいたい」などの意見が出されました。

このセミナーは地域住民が主体的に参画し、世代や分野を超えてつながる地域共生社会の実現に向け、理解を深めようと開かれました。

セミナーには地域づくりに関心のある人を中心に15人が参加しました。

-

モバイルクリニック 妊産婦健診専用車両導入へ

伊那市はモバイルクリニック事業で、新たに妊産婦健診専用の車両を早期に導入する考えを5日に示しました。

これは市議会3月定例会で議員の質問に白鳥孝市長が答えたものです。

伊那市は遠隔診療モバイルクリニック事業で火曜・水曜・土曜に一般診療、月曜に妊産婦健診を移動診療車1台で行っています。

2019年の実証実験から今年1月末までに合計587回の利用があったということです。

2023年度の利用は今年1月末までに198回あり、このうち69回が妊産婦健診だということです。

市では、現在運用している移動診療車1台では予約が取りづらい状況になっていることから、早期に妊産婦専用車両を導入したいとしています。 -

合理的配慮の提供 4月から義務化

4月から事業者の障がい者の困りごとへの対応が義務化されることを受け研修会が8日に伊那市役所で開かれました。

研修会には障がいのある人や福祉関係者などオンライン参加を合わせて60人が参加しました。

講師は長野県健康福祉部障がい者支援課の馬場美保さんが務めました。

県の総人口200万人の内、6.5%にあたる13万人が障害者手帳を持っているということです。

馬場さんは「差別のない社会を実現するためにはお互いに歩み寄ることや、障害に対する知識が大切です」と話していました。

障害者差別解消法の改正により、事業者の障害者からの困りごとの対応が、4月から義務となります。

これまでは努力義務でした。

この研修会はかみいな圏域差別解消協議会と上伊那圏域地域自立支援協議会が障がい者の為の法律や条例の周知を目的に合同で開いたものです。 -

㈱医療給食に紺綬褒章を伝達

愛知県名古屋市に本社を置く株式会社医療給食は、伊那市に多額の寄付をしたことから、紺綬褒章を受章しました。

21日は伊那市役所で紺綬褒章の伝達式が行われました。

株式会社医療給食の藤川将吾社長は伊那市高遠町の出身です。

医療給食は高遠町でニホンジカなどの野生鳥獣の解体・加工施設「信州高遠ジビエ加工センター」の運営しています。

式には、施設センター長の藤川昌樹さんも同席しました。

21日は施設で加工している鹿肉ジャーキーやペットフードなどを白鳥市長に贈りました。

医療給食は、企業版ふるさと納税制度を活用して2023年2月に伊那市へ1,000万円の寄付を行いました。

企業版ふるさと納税は企業が国の認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して寄附を行った場合に、税制上の優遇措置を受けられる仕組みです。

白鳥市長は「森林整備などに活用させていただいた」と感謝していました。

医療給食では2月14日にも企業版ふるさと納税を活用して伊那市に300万円の寄付を行ったということです。

-

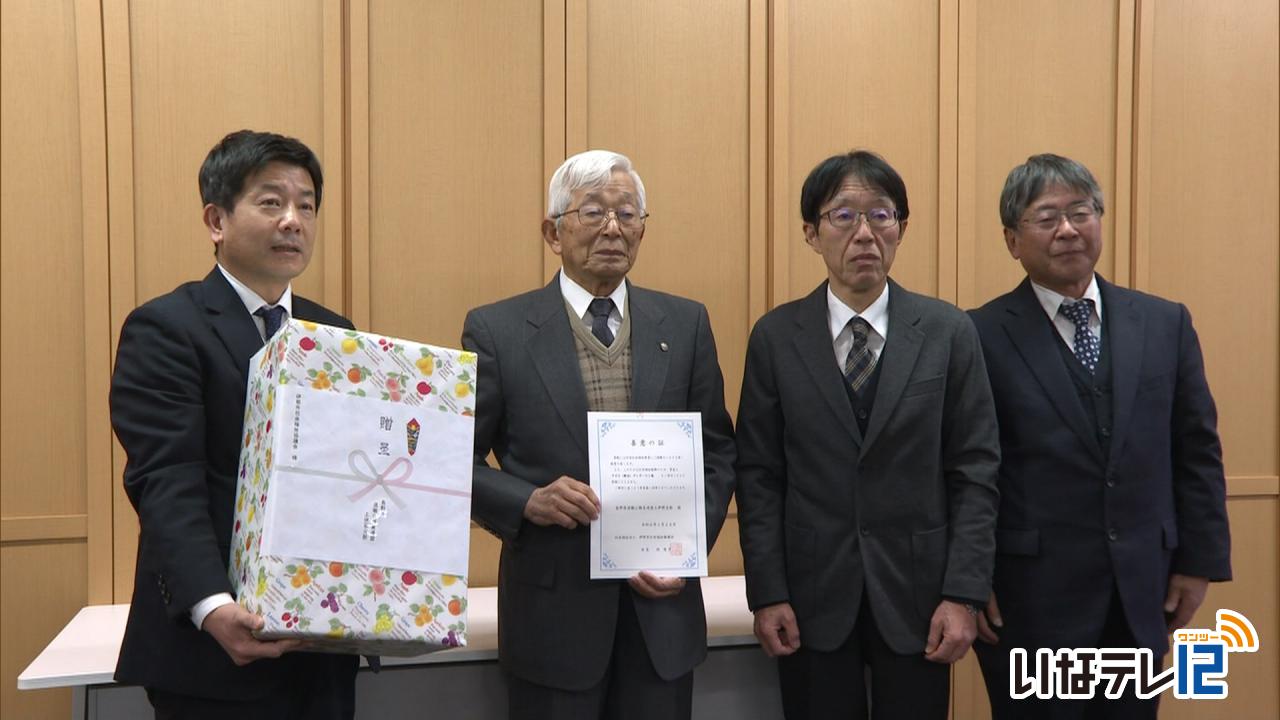

退職公務員連盟上伊那支部 タオル寄付

元教諭や元自治体職員などでつくる長野県退職公務員連盟上伊那支部は新品のタオル70枚を伊那市社会福祉協議会に1月24日寄付しました。

この日は長野県退職公務員連盟上伊那支部の唐木孝さんら3人が福祉まちづくりセンターを訪れ、松澤浩一事務局長に新品のタオル一箱を渡しました。

上伊那支部には元教諭や元自治体職員など、会員およそ200人が所属していて、地域貢献活動などを行っています。

去年8月に開いた総会で会員が家にある新品のタオルを持ち寄り、今回寄付しました。

タオルは市社協を通じて福祉施設に配られ、入浴の介助などに役立てられるということです。

-

きらら歯科 リップアートメイク導入

コロナ禍で定着したマスクを外すことに抵抗のある人をサポートしようと、伊那市坂下のきらら歯科クリニックは、唇に色素を入れ、血色の良い口元にするリップアートメイクを導入しました。

リップアートメイクは、唇に色素を入れ、メイクをしなくても血色の良い顔の印象を作るものです。

きらら歯科では、今月からその技術を導入しました。

施術を行うのは、県内外でリップアートなどを行う、上田市在住の看護師小牧美歩さんです。

リップアートは、針を使って行う医療アートメイクで、医師と看護師のみ行うことができます。

カウンセリングを行い、その人にあった色を調合します。

施術は全部で2回行い、1回目は、くすみを取るために土台となる色を入れます。

-

伊那市水道事業協同組合 被災地支援へ

能登半島地震の災害支援のため伊那市は、市水道事業協同組合の組合員と市役所の職員を現地に派遣しました。

13日は、市役所で出発式が開かれました。

派遣されるのは、市内の水道事業者でつくる伊那市水道事業協同組合の組合員4人と市役所の職員3人です。

現地では、水道管の漏水箇所の調査や修繕を行うということです。

白鳥孝市長は「被災地が少しでも前に進めるように作業をお願いします」と話していました。

被災地支援は日本水道協会長野県支部からの要請を受けて行われるものです。

市の職員以外が被災地に派遣されるのは初めてです。

作業は、14日から18日まで石川県七尾市で行う予定です。

-

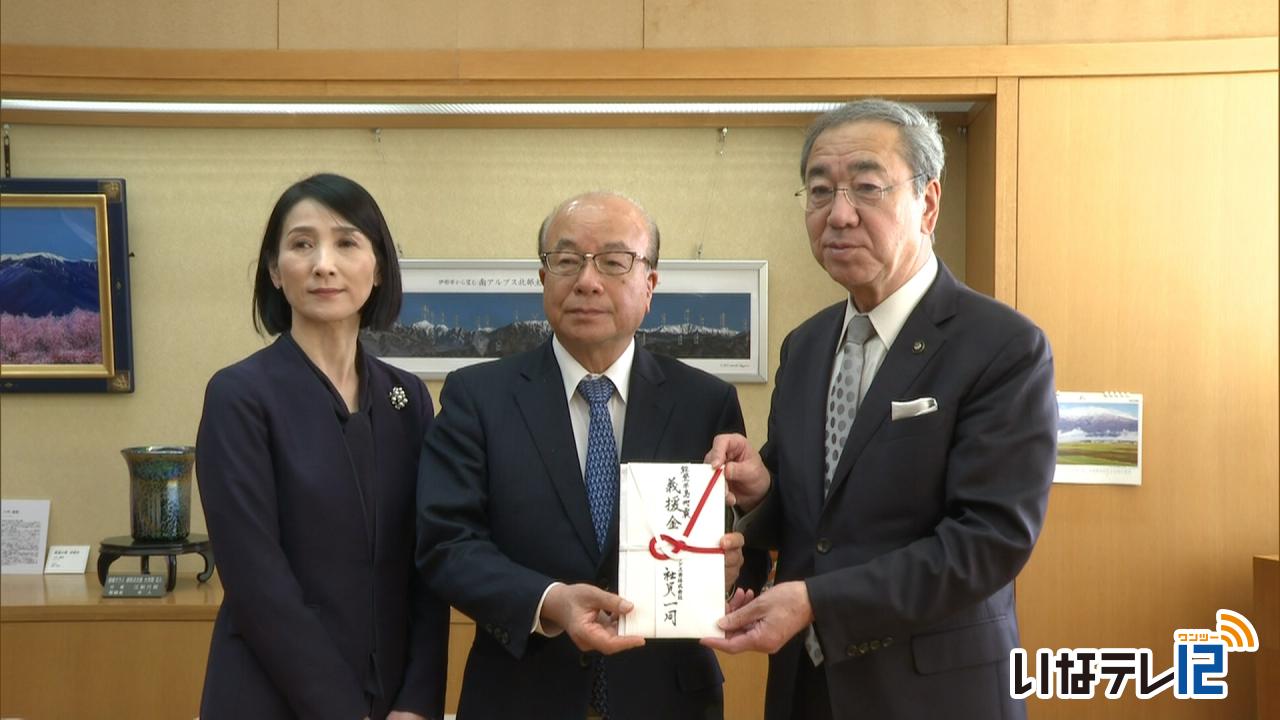

サン工業が能登半島地震災害義援金を贈る

伊那市西箕輪の金属表面処理加工業、サン工業株式会社は、能登半島地震災害義援金を10日に伊那市に届けました。

10日はサン工業株式会社の川上健夫社長が伊那市役所を訪れ、日本赤十字社伊那市地区長の白鳥孝市長に義援金100万円を手渡しました。

サン工業では能登半島地震の被災地支援として社員に募金を呼びかけ、およそ150人の協力と会社分を合わせ100万円が集まったということです。

白鳥市長は「大切に活用させてもらいます」と話していました。

伊那市では、8日までに総額432万8,709円の義援金が集まっているということです。

義援金は日本赤十字社を通して被災地支援に充てられるということです。

-

仁愛病院ウェルネスセンター完成

伊那市西町の仁愛病院が建設を進めてきた筋力トレーニングジムやフィットネットスタジオなどを備えたウェルネスセンターが完成しました。

11日の仁愛病院祭で施設がお披露目されます。

病気の予防や健康増進を目的としたウェルネスセンターは、仁愛病院の東側に建設されました。

建物は鉄骨造り4階建てで、事業費はおよそ5億7千万円です。

1階は、全身の各部位を鍛えることができるマシーンがそれぞれあり、ダンベル、バーベルなどの重りを用いてのトレーニングも出来ます。

2階は、地域の会議の他、趣味の集まりや体験教室など様々な目的で有料で利用することが出来るスペースとなっています。

3階はガラス張りで開放感ある空間になっていて、眼下に天竜川、正面に仙丈ヶ岳を望みながらエアロバイクやランニングマシーンなどの有酸素運動が行える他、エクササイズ教室も受けられます。

委託を受けて事業を行うのは県内各地で体操教室やジムを運営する一般社団法人MAP-Jファインビルデイング協会です。

プロトレーナ―の指導のもとメニューに応じてトレーニングを受けられるのが特徴です。

協会の代表理事を務める南箕輪村の征矢洋文さんです。

11日のウェルネスセンターのオープンを記念して格闘家でタレントの角田信朗さんによるトークショーなどを予定しています。

伊那ケーブルテレビでは、この模様を午後0時55分から122chで生中継します。

ウェルネスセンターでは11日から16日まで無料体験会を開きます。

-

被災地復興願い紙芝居披露

伊那市長谷の切り絵作家、久保田文子さんが8日、能登半島地震による被災地の復興を願い長谷小学校で大型紙芝居を披露しました。

紙芝居は松本地域に伝わる「泉小太郎」という民話を基に東日本大震災が発生した2011年に久保田さんが手作りしたものです。

児童や地域住民約70人が鑑賞しました。

湖があり田畑が狭く苦労してきた人々のために、竜に姿を変えた母親と泉小太郎が岩を砕いて湖の水を流し豊かな土地をつくるというあらすじで能登半島地震で被災した地域の復興と重ね合わせています。

久保田さんは要望があれば学校などで紙芝居を披露することにしていて「能登の人たちに元気になってもらいたいという思いを子どもたちと共有していきたい。」と話していました。

-

被災地をラーメンで応援

能登半島地震の被災地を支援するチャリティーラーメンの販売が6日伊那市のベルシャイン伊那店で行われました。

復興応援チャリティーラーメンは一杯1,000円で販売されました。

販売開始の午前11時には行列ができ、訪れた人たちが味わっていました。

厨房ではチャリティーラーメンを企画した伊那市と南箕輪村の5つのラーメン店の店主らが手際よく調理していました。

店内では総合学習の時間で麺づくりについて学び店主らと交流のある伊那小学校6年忠組の児童約30人が水を出したりテーブルを拭くなどして協力していました。

6日はラーメン約290食が売れたほかおにぎりやソフトクリームも販売されました。

44万円の売り上げがあり全て石川県へ送られるということです。

-

伊那市女団連 古布を寄贈

伊那市女性団体連絡協議会は、ボランティア活動で集めた古布を伊那市社会福祉協議会に27日、寄贈しました。

27日は、伊那市女性団体連絡協議会の竹中則子会長ら5人が福祉まちづくりセンターを訪れ、松澤浩一事務局長に古布と未使用のタオルおよそ86キロ分を贈りました。

伊那市女性団体連絡協議会を構成する5団体が各会員に呼びかけ、タオルやシーツなどを集めました。

ボランティア活動の一環として、およそ20年前から毎年寄贈を行っています。

松澤事務局長は「有効に使わせていただきます」と感謝していました。

古布は、市社協の各事業所に配られ清掃などに活用されるということです。

-

伊那市国保税 据え置きの方針

伊那市国民健康保険運営協議会が30日に開かれ、来年度の伊那市国民保険税の税率を現行どおり据え置きとする案をまとめました。

協議会では冒頭、伊藤徹副市長が協議会の二瓶裕史会長に来年度の国保税の税率について「現行通り据え置き」とする案を諮問しました。

来年度の伊那市の被保険者が納める国保税の総額は11億3千万円の見込みで、被保険者数が減少している影響で今年度と比べ約1億円減少する見込みです。

伊那市では、赤字を補うため基金から6,300万円を繰り入れ、税率を維持していくとしています。

この日の協議会では、諮問通り国保税の税率を現行通り据え置くとする案をまとめ、2月5日に答申する予定です。

-

市社協がフードドライブ

伊那市社会福祉協議会は自宅に眠っている食糧品の提供を呼び掛ける「春のフードドライブキャンペーン」を行っています。

食糧品は、福祉まちづくりセンターふれあいーな1階で受け付けています。

受け付けているのは米やレトルト食品、カップ麺、缶詰などで、賞味期限が2か月以上あり未開封のものです。

市社協では、寄せられた食糧品を生活困窮者や子育て世代への支援として活用しています。

去年11月に実施したキャンペーンでは米を中心に約1,500キロ分が集まったということです。

春のフードドライブキャンペーンは、29日木曜日まで行われています。

-

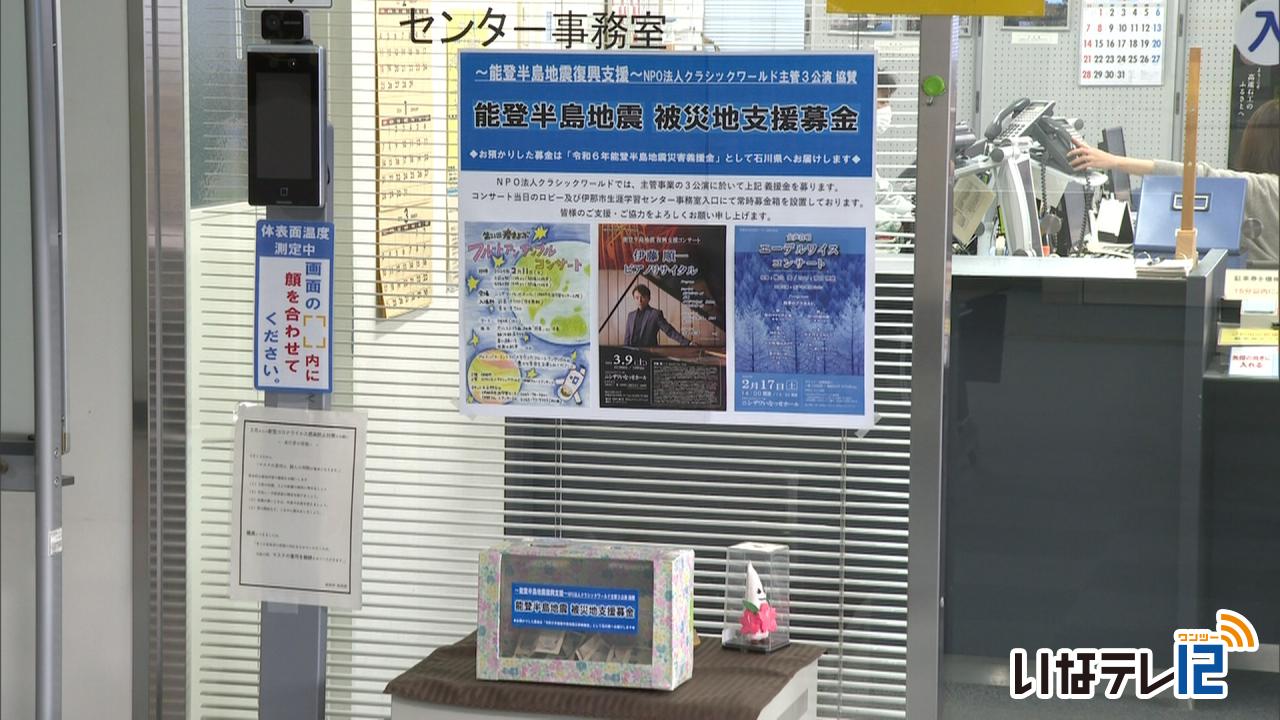

クラシックワールド 義援金募る

NPO法人クラシックワールドは、3月までの3つのコンサートを能登半島地震復興支援コンサートと冠して開くほか、募金箱を設置して義援金を募っています。

能登半島地震復興支援コンサートは、クラシックワールドが主管で開く、2月11日のフルートアンサンブルコンサート、2月17日のエーデルワイスコンサート、3月9日の伊藤順一ピアノリサイタルです。

3つのコンサートでは、伊那市のいなっせ5階に設置してある募金箱への寄付を呼びかけます。

3公演はすべて、ニシザワいなっせホールで開かれます。

5階の募金箱は、3月9日まで設置し、集まった義援金は石川県に届けるということです。

-

伊那市社協 職員を被災地に派遣

伊那市社会福祉協議会は能登半島地震の避難所支援のため、職員1人を26日から石川県能登町に派遣します。

石川県能登町に派遣されるのは、障害者多機能型事業所ゆめわーくの生活支援員、三浦正也さんです。

25日は、福祉まちづくりセンターで壮行会が開かれました。

三浦さんは、長野県災害福祉広域支援ネットワーク協議会の災害派遣福祉チーム、DWATに登録しています。

市社協のDWATの派遣は今回が初めてで、三浦さんは、高齢者や要介護者を受け入れる福祉避難所で活動するということです。

林俊宏会長は、「被災者の立場にたって支援を行ってきてください」と激励しました。

三浦さんは、26日から30日まで現地で活動する予定です。

91/(金)