-

ふれあい広場27日

箕輪町社会福祉協議会の恒例、福祉の集い「ふれあい広場」は27日、町民体育館と武道館である。「広場で多くの人とふれいあいましょう」と多くの来場を呼びかけている。

人と人とのふれあいや交流を大切にし、「だれもが暮らしやすい福祉の町づくりについて考えよう」と開く。

広場は午前9時縲恁゚後2時。ステージ発表は午前10時縲怐B各コーナーは午前9時45分縲恁゚後1時。

特別企画は「アツキヨ」のライブ。アツキヨは、ギターとボーカル担当アツシと、聴覚障害のハンディを持ち手話を取り入れたサインボーカル担当kiyoによる音楽ユニット。町民体育館で午後1時縲怐B

ステージ発表は▽箕輪中学校吹奏楽クラブ▽みのわ手話ダンスの会▽日本舞踊羽月の会▽「アツキヨ」サイン会▽伊那養護学校舎子太鼓▽せせらぎ会▽ビートアクションフェアリー▽「アツキヨ」ライブ▽みんなでダンスダンス-。

コーナーは▽福祉体験コーナー=車いす、アイマスク、朗読、展示、手話、要約筆記など▽遊びコーナー=風船ふわふわ、ヨーヨー釣り、昔の遊び、紙飛行機、水鉄砲など▽販売コーナー=日用品バザー、手作り品の販売▽展示コーナー=学校給食の試食と紹介、福祉施設の作品展、福祉機器の展示、国際交流広場、押し花体験、ぱかぱか塾など▽食べ物コーナー=五平もち、おにぎり、焼きもろこし、焼きそば、焼いも、綿あめ、ジュースなど▽上伊那スポーツフェスティバルコーナー=スマイルボーリング、ペタンクなど-。休憩所で抹茶のサービスもある。

「ふれあい広場巡回車」のステッカーがついた巡回無料バスも運行する。 -

ながた荘によるお菓子の出張販売、みのわ園で好評

箕輪町の特別養護老人ホーム「みのわ園」で定期的にある「お菓子の出張販売」が、利用者に好評だ。菓子の販売に訪れているのは、みのわ温泉「ながた荘」。今年1月から、月2回のペースで園を訪れているが、その日を楽しみにするお年寄りも多く、20人近くが利用する日もあるという。

みのわ園は、外出できないお年寄りの生きがいづくりを目的に、約7年前、菓子の出張販売を導入。しかし昨年、販売を依頼していた業者が、出張販売の継続を断念。そこでみのわ園は、同じ町内にあるながた荘に出張販売を頼んだところ、ながた荘側も「お年寄りとの交流もできれば」と快く了承。交流を続けている。

ながた荘が持参する菓子は40種類ほど。麦らく、かりんとう、甘納豆といった昔懐かしい菓子を多く取りそろえ、ハッカあめが人気だという。

施設側が利用者の健康状態を管理しているが、個人の意を最大限尊重できるよう配慮している。 -

ながた荘、ながた農園のトマトをみのわ園に届ける

箕輪町長田のみのわ温泉ながた荘は24日、宿泊客用の収穫体験場として整備した「ながた農園」で収穫した無農薬栽培トマト約10キロを、特別養護老人ホーム「みのわ園」にプレゼントした。

今年、本格的に活動を開始したながた農園で、7月からトマトやキュウリのもぎ取り体験をしてもらっているが「初めて採った」「新鮮」と都会の宿泊客などに好評だという。野菜は料理などにも使っているが、たくさんのトマトが食べごろとなったため、お菓子の出張販売で交流のある「みのわ園」に提供しようと考えた。持参したトマトは、ながた荘の従業員が園を訪れる直前に収穫。お菓子の出張販売に合わせて持参した。

トマトを受け取ったお年寄りたちは「見事だね」「すごい」などと色付いたトマトに歓声をあげた。みのわ園は「それぞれの体調に合わせ、利用者たちにトマトを味わってもらう」と話している。 -

駒ケ根建設業組合がボランティア清掃

日ごろ世話になっている地域への恩返しをしようと駒ケ根建設業組合(佐々木正博組合長)は24日、駒ケ根市の田沢川と国道153号線沿線の歩道などのボランティア清掃作業を行った。今年で5回目。

加盟37社から約70人が参加し、強い日差しが照りつける中で、歩道に生えた草を黙々とむしったり、草刈り機のエンジン音を響かせながら長く伸びた草を刈ったりした=写真。伊那建設事務所と駒ケ根市の職員も数人参加したほか、国道沿いにある一部企業なども作業に協力した。

佐々木組合長は「例年より1カ月遅れとなったために草の量がすごく多い。けがと熱中症に十分気をつけて」と呼び掛けた。

作業は毎年7月下旬に行ってきたが、今年は豪雨による災害が起きたために延期していた。 -

駒ケ根ロータリークラブ新体制発足

駒ケ根ロータリークラブは21日夜、第48年度(06年7月1日縲・7年6月30日)の体制を発表した。新会長には中島清一さん(72)=駒ケ根印刷代表取締役=が就任した。中島会長は年度方針について、RIテーマと地区方針に従いつつ、特に地域の水保全と会員増強に取り組みたいとする考えを明らかにした。そのほか、模範的な奉仕活動を行う団体や個人の表彰、国際交流事業への参加や青少年交換留学生の派遣・受け入れのほか、ボーイスカウト、ガールスカウトへの支援などのさまざまな奉仕活動を行っていく。

主な役員・理事は次の皆さん。

▽会長=中島清一▽会長エレクト=福澤晴海▽副会長=松崎剛平▽幹事=福澤秀宏▽会計=宮下善行▽SAA=気賀澤正門▽直前会長=堀内照夫▽副幹事=村澤英夫▽副会計=赤田伊佐雄▽クラブ奉仕委員長=松崎剛平▽職業奉仕委員長=春日衛▽社会福祉委員長=久保田治秀▽国際奉仕委員長=塩澤崇▽新世代活動委員長=下平順一 -

福祉大生実習終了

つながりある宮田の福祉に関心高め

宮田村内で社会福祉実習を行っていた日本福祉大学(愛知県美浜町)の学生4人が19日、2週間のカリキュラムを終了。閉講式では、現場で肌で学んだ成果を報告した。

実習は村社会福祉協議会、宅幼老所わが家を中心にして、2人1組に分かれて行った。

社会福祉学科3年の加藤夕貴さんは「宮田村の福祉は各所の連携が深くとれており、地域の力が発揮されていると感じた」と実習を振り返った。

他の3人も、施設、地域、そして人がつながった同村の福祉に高い関心を持った様子。 宮田村大田切区出身で同3年の野近弘季さんも「他の地域から来てみたいと思われる福祉施設があることは、我々にとっても誇り」と話した。

村高齢者福祉係の伊澤稔典係長は「今後も頭でっかちにならず、地域に出て感じた経験を活かして。見抜く力を養ってください」と激励した。

実習は社会福祉士の受験資格を得るために必要な課程。幅広い視野を持った福祉士の養成を図る同大学に協力しようと、友好協力宣言を結ぶ宮田村が一昨年から学生を受け入れている。 -

新成人が保育園に遊具

などを寄贈

飯島町の今年20歳を迎えた新成人でつくる成人式実行委員会は17日、町内の飯島、七久保、東部の3保育園に成人記念として、遊具などを寄贈した。

新成人111人が参加した15日の式典で1人千円の寄付を募り、飯島保育園と七久保保育園には戸外用テーブル、東部保育園には室内用滑り台を贈った。 このうち、飯島保育園では、実行委員の有志5人を迎え、贈呈式。園児らは声をそろえ、「20歳おめでとうございます」と祝福、実行委員を代表し、鈴木和幸さんは「みんなで仲良く、楽しく使って」とあいさつした。

この後、贈られた遊具を使って、園児と新成人は交流を深めた。 -

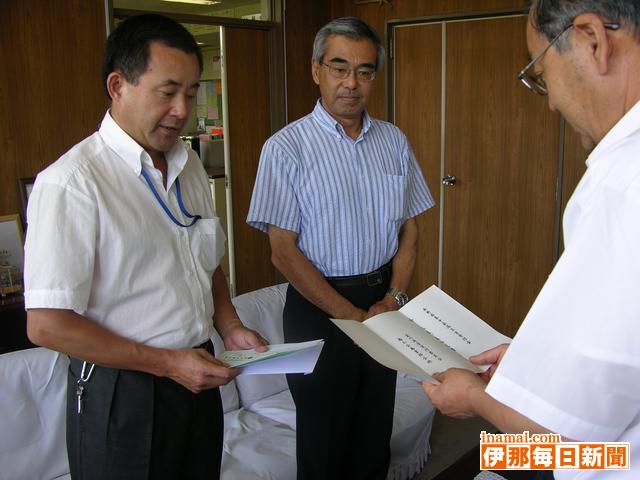

豪雨被災者のために

夏の夜店で義援活動、実行委が善意託しに

7月の集中豪雨被災者の支援に役立ててほしいと、宮田村商工会商業部会などを中心に構成する夏の夜店実行委員会は18日、募金活動で集めた2万5500円余りを村社会福祉協議会に託した。日赤県支部を通じて被災地に届ける。

今月4日に多彩なイベントを用意して河原町商店街で開いた夏の夜店。数日前に発生した豪雨災害を受け、急きょ3つの募金箱を会場内に設けた。

この日は、中谷俊治実行委員長と商業部会の宮下進八郎部会長が役場を訪問。「皆さんの温かな気持ちです」と来場者から集まった善意を、小林修助役に手渡した。

中谷さん、宮下さんは「今回の災害は宮田村としても他人事ではなかったが、幸い夏の夜店には多くの人に来てもらえた。今後も良い形で続けていければ」と話した。 -

シニア海外ボランティア入所式

国際協力機構(JICA)は17日、途上国の発展のため海外に派遣する40縲・9歳までのシニア海外ボランティアの派遣前訓練入所式を駒ケ根市の駒ケ根青年海外協力隊訓練所(加藤高史所長)で開いた。シニアボランティアの訓練はこれまで東京・広尾の訓練所で通所で行なってきたが、語学教育の一層の充実を図るため、今回始めて35日間にわたる合宿制を導入する。加藤所長はあいさつで「それぞれの動機を持って試験をクリアした皆さんにおめでとうと言いたい。この訓練の中心となる語学教育の時間は中学校の3年間で学ぶ英語の授業時間の約半分にも及ぶ。得意な人もそうでない人もぜひ頑張って習得してほしい。有意義な研修生活になることを祈る」と激励した。

訓練に臨むボランティアは試験に合格して全国各地から集まった135人(男性112、女性23)。9月20日までの訓練を終了した後、アジア、アフリカ、中南米など39カ国に1縲・年間派遣され、教育や技術指導などのボランティア活動に当たる。

青年海外協力隊の訓練・派遣はこれまで年3回だったが、07年度からシニアボランティアと統合し、年4回行う見通し。 -

もみじ会のバーベキュー

宮田村を拠点に伊那谷各地の聴覚障害者が集まるミニデイサービス「もみじ会」はこのほど、暑気払いを兼ねてバーベキューを同村福祉交流施設なごみ家で開いた。20人ほどが出席。モリモリ食べて、暑さを吹き飛ばした。

肉や野菜などふんだんに。焼け具合をみながら楽しく会食した。

「食事したり運動したり、月に3回集まっているけど、今回はバーベキューにしてみました」と、代表の樋口絹子さん=同村町1区=。

普段とは違った屋外の料理にみんな大満足。笑顔もはじけ、真夏の1日を満喫した。 -

体と心で寄り添って

村内で現場実習の福祉大生

宮田村内で社会福祉実習を行っている日本福祉大学の学生4人だが、2週間のプログラムも後半に入った。現場体験を通じて、利用者とのコミュニケーションの大切さを肌身に感じて学んでいる。

社会福祉学科4年の伊藤尚輝さん。宅幼老所・わが家の実習では、常に利用者と隣り合うように座った。

利用者が自由でいながら、温かく見守る目は決して絶やさない。笑顔広がるわが家の雰囲気に「ここで実習して、本当にコミュニケーションって大切なんだなって感じました」と実感をこめる。

利用者一人ひとりのニーズに対応する宅幼老所など小規模施設の良さ。「基本はふれあいにあると思う。僕もそれを実践していきたい」と話す。

保健福祉学科3年で宮田村南割区出身の浦野寛子さん。村の福祉交流施設・なごみ家の実習では、子どもから高齢者、そして障害者と誰もが自由に集まって交流していることに驚いたという。

大学の講義や、実習を既に受けた友人から聞かされた話。福祉の理想と現実のギャップを強く感じた。

しかし、ふるさとで実習して「やっぱり現場はコミュニケーション、接し方で大きく変わる。宮田って理想の形が案外できていると思う」。

残りわずかな実習期間。学生たちの学びは、地域にとっても新たな力になっていく。 -

宅幼老所わが家で、涼感満点流しソーメン

宮田村町1区の宅幼老所・わが家(大石ひとみ代表)はこのほど、暑い夏を元気に乗りきってほしいと、流しソーメンを行った。涼感満点の食事に利用者は笑顔。モリモリ美味しく食べた。

屋内に流すための竹を手づくりで組み上げ、準備も万端。水とともに勢い良く、ソーメンを流した。

と思ったら、ソバやミニトマト、はたまたチクワまで。

「何でも流してみるか」と豪快に笑うスタッフを尻目に、利用者のおじいちゃん、おばあちゃんは冷静にソーメンにハシを伸ばした。

「美味しいね」と大満足。激流を下るように次々と流れてくる食材に驚きながらも、みんな笑顔が広がっていた。 -

美里のマスつかみ大会

中川村美里の美里釣りクラブ(白沢文雄会長)は14日、美里分館と共催で「マスつかみ大会」を長岩沢で行なった。

20年前から青少年健全育成を目的に実施されているお盆恒例のイベントに、子どもや大人約60人が参加した。

長岩沢を3カ所で堰き止め、25センチ前後を中心に、500匹、70キロのニジマスを放流。中には40センチ以上の大物も混じった。

「ここにいっぱいいる」「大物がそっちに逃げたぞ」と大騒ぎしながら、命からがら逃げ回るニジマスを追いかけ、子どもも大人もマスつかみに熱中した。

捕まえたニジマスは会員にわたぬきをしてもらい、家に持ち帰った。 -

昭和伊南病院に絵画寄贈

辰野町宮木在住の洋画家垣内カツアキさん(71)は11日、駒ケ根市の昭和伊南総合病院(千葉茂俊院長)を訪れ、30号の油絵「イタリア・ソレント風景」を寄贈した。垣内さんは「患者や付き添いの家族の心が安らぎ、癒しになってくれればうれしい」と話した。母方の祖母が駒ケ根市中沢の出身であることや、今月同市で10回目の個展を開くことなどから地域への感謝を込めて同病院への寄贈を決めた。千葉院長は「明るい地中海を描いた素晴らしい絵をみんなに見てもらいたい。病院には癒しが必要。多くの人の目に触れる所を選んで飾りたい」と感謝を述べた。

垣内さんはこれまで個展を通算78回開き、海外美術展にも精力的に作品を出品、入選するなど、おう盛な創作活動を行っているほか、箕輪町中箕輪に伊那アルプス美術館を設立、運営している。ル・サロンフランス芸術化協会永久会員。 -

エーデルこまがね納涼祭

駒ケ根市のケアハウス「エーデルこまがね」(福澤亘施設長)は9日夜、納涼祭を開いた。約60人の利用者が職員らとともに夏の夜のひとときを楽しんだ。職員らによる手づくり縁日コーナーでは景品が当たる魚釣り、輪投げ、宝引き(運試し)、射的などのコーナーが設けられ、利用者は「大きいのが釣れた」などと言いながら笑顔でゲームを楽しんでいた=写真。

食堂の一角に設けられた特設屋台では焼きそば、フルーツポンチ、焼き鳥、トウモロコシなどが振る舞われ、利用者らはビールや日本酒と一緒に祭り気分を味わいながら何回もお代わりをしていた。 -

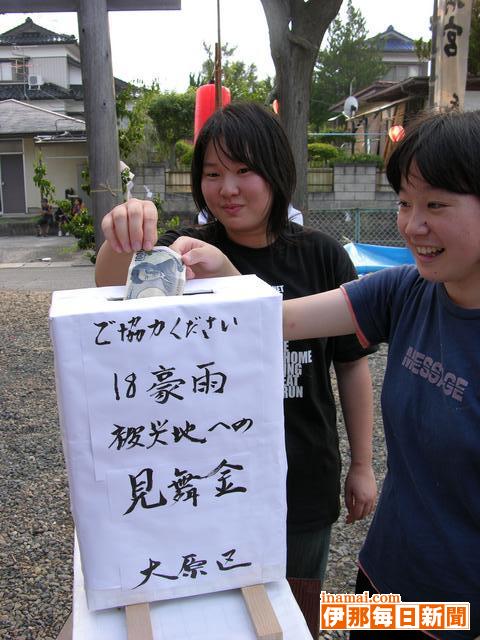

被災者のために使って

祭り会場で募金活動した大原区の実行委が善意届ける

7月の集中豪雨で被災した人たちに送ってほしいと10日、宮田村大原区の大原祭実行委員会(委員長・唐澤正一区長)は区民から寄せられた善意3万5千円を清水靖夫村長に託した。県日赤支部を通じて被災地に届ける。

集中豪雨で同区内は目立った被害がなかったが「他人事ではない」と、5日開いた大原祭の一部内容を自粛。

かわりに会場に募金箱を設置して、被災者支援の義援活動を展開した。

この日は、唐澤委員長ら実行委員3人が役場を訪問。大原区民の支援の想い受け取った清水村長は「皆さんに厚意を示していただき、本当にありがたい」と感謝した。 -

駒ケ根市町二区高齢者クラブ寄付

駒ケ根市の町二区高齢者クラブ「鶴声会」(小林俊雄会長)は9日に開いた第19回チャリティーマレットゴルフ大会の会費の一部2万円を同日、市社会福祉協議会(竹内正寛会長)に寄付した=写真。プレー終了後に表彰式と懇親会が行われた十三町内集会所を訪れて寄付金を受け取った竹内会長は「志に感謝する。社会福祉のために有効に使いたい」と礼を述べた。鶴声会は第1回大会から毎年欠かさず寄付を続けている。

大会は市内の赤須城址マレットゴルフ場で開かれ、出場者らは強い日差しにも負けずに笑顔でプレーを楽しんだ。

上位は次の皆さん。

(1)小原義一60(2)稲垣晃一60(3)小林俊雄61 -

マレットゴルフクラブがつつじ園の環境美化

飯島町の千人塚マレットゴルフクラブは6日、千人塚城ケ池湖畔にあるつつじ園の環境美化作業を行った。

今までは地元の老人会などが作業を行っていたが、今回から同クラブが中心になってボランティアで引き受けた。

メンバーは「近くのマレットゴルフ場をいつも利用させてもらっている。つつじ園も私たちの手で少しでもきれいにできれば」と、下草刈りなどで汗を流していた。 -

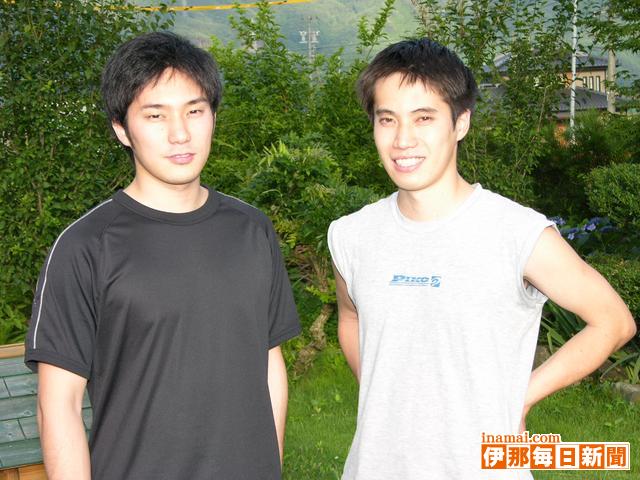

【元青年海外協力隊員

堀内信輔さん・洋輔さん】

共に青年海外協力隊員として開発途上国に赴き、現地で数年間にわたって技術指導などの任に当たったきた。

兄・信輔さんは卓球指導でモルディブ(99縲・2年)とザンビア(03年)を、エイズ対策で再びザンビア(05年)を訪れた。

「ザンビアではエイズで身近な人が死んでいく現実を目の当たりにした。テレビやラジオでも大々的にキャンペーンをやっていて、向こうにいると人ごとではないとひしひしと感じる。苦しんでいるたくさんの人たちのために役に立ちたかったから、勉強しなおして2回目はエイズ対策で行くことにしました」

自身も生まれつき心臓に穴が開いていたため「20歳ぐらいまでしか生きられないだろう」と言われていたが、小学5年生の時、生死を懸けた手術を行って成功。健康体を得た経験を持っている。術後のリハビリを兼ね、選手だった母親や兄の勧めで始めた卓球が大学卒業後、青年海外協力隊への道を開くことになった。

「現地での活動は仕事という意識は全然なかった。だから休みなんかなくてもまったく気にならない。嫌々やるのでなく、本当に一生懸命だとそういう気持ちになることがよく分かった」

「文化や習慣、考え方が異なった国で暮らす楽しみを味わってしまいましたからね。機会があればまた行きたい。今は教員目指して勉強中だが、日本で生活に困ったらモルジブに行って魚でも捕って暮らしますよ」

◇ ◇

弟・洋輔さんは卓球指導でチュニジア(03縲・5年)を訪れた。

「兄の協力隊での活動を見て影響を受け、海外ボランティアに興味を持った。でも協力隊の試験は難しくて…。試験が終わった直後、どうせ落ちると思って東南アジアや英国に旅行に行っちゃった。帰ってきたら受かっていたのでびっくりしました」

「チュニジアで日本と一番違うのは宗教心の強さ。現地人に『自分の宗教は仏教だ』と説明しても分かってくれず、イスラムに改宗しろと言われる。でも意外に首都などではタブーのはずの豚肉や酒もある。女性の服もかなり開放的でした」

「彼らは感情を押さえることをしないのでけんかはしょっちゅうするが、日本の学校でよくあるような陰湿ないじめなどはない。一人一人が明確な意志を持っているから集団で同じ行動を取ることはないんです。考え方の違う外国人をまとめながら仕事をするのは大変でしょうとよく聞かれるが、案外向こうの人たちの方がまとめやすい。彼らにはイスラムから来る共通の道徳心があるから。かえって日本人の方がバラバラでまとめるのは大変かもしれない」

◇ ◇

「日本に帰って来ると感じることだが、向こうでは自分ももっと人間らしく生きていたような気がする。もちろん日本は住みやすいけれど、どの国にもそれぞれ日本とは違う良いところがある竏秩B結局住むのは世界のどこでもいいんじゃないかな」と2人は口をそろえる。

「でもね…食べる物だけは日本がいいね」

(白鳥文男) -

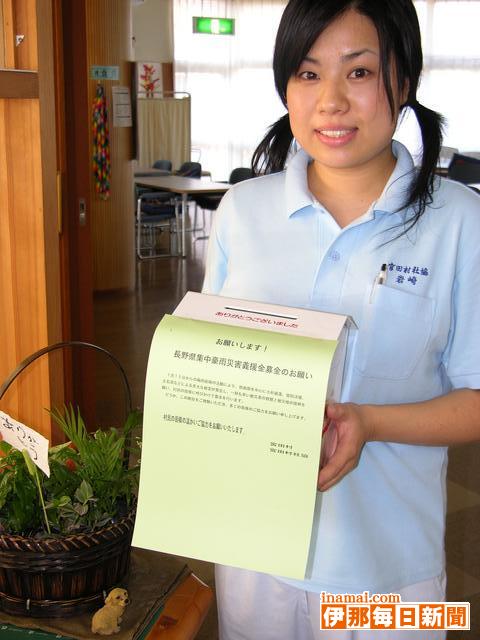

村と社協が豪雨義援募金開始

宮田村と同社会福祉協議会は、先日の集中豪雨被災地域に義援金を送ろうと、募金箱を村内各公共施設に設置した。

役場、村民会館、老人福祉センター、デイサービスセンターの4カ所。今月末くらいまで設置し、県日赤本部を通じて送る。

募金に関する問い合わせは、村社協85・5010まで。 -

イベント一部自粛して、集中豪雨義援活動展開

宮田村大原区は5日夕、恒例の大原祭を開いたが、近隣でも集中豪雨の被災があったことに配慮して一部イベントを自粛。かわりに募金箱を会場に設け、被災義援活動を展開した。

子ども神輿、演芸大会などは通常通り催したが、大人の神輿は取りやめた。

突発的な内容の変更となったが、26年目の伝統の祭りは今年も多くの区民の協力で賑わった。

祭りを楽しむ一方で、募金箱には住民の善意が次々と。唐澤正一区長は「区内では幸い目立った被害がなかったが、一部内容を自粛した。来年以降は若い人を中心に活気ある祭りを続けていきたい」と話した。

集まった義援金は村社協などを通じて被災地域に送る考え。 -

福祉大生が宮田村で現場実習

日本福祉大学(愛知県美浜町)の学生4人が1日から、宮田村で社会福祉の現場実習に入った。社会福祉士の受験資格を得るために必要なものだが、「地域でどのような支えあいが行われているか学びたい」と意欲的。村社会福祉協議会と宅幼老所「わが家」を中心に、地域福祉の現場を肌で学ぶ。

4人のうち2人は村出身者。保健福祉学科3年の浦野寛子さん=南割区=、社会福祉学科3年の野近弘季さん=大田切区=で「宮田の人は温かくて福祉も充実していると思うが、どのように支えあっているのか、村民の想いも直接聞きたい」などと話した。

同大学は幅広い視野を持った福祉士の養成を目指しており、友好協力宣言を結ぶ宮田村が一昨年から受け入れている。

担当教員の石川満教授は「学習効果が年々あがっている。今年は地元出身の学生が2人もいるが、自分の生まれ育った地域を冷静に見ることも大事な勉強」と話す。

7日は開講式や講義が主で、8日から2班に分かれて本格的な実習を始める。 -

手話通訳公費負担継続を

県聴覚障害者協会上伊那支部(城取定幸支部長)など関係5団体は、制度改正で利用者負担の懸念がある手話通訳者の派遣事業について、従来通り全額公費負担を継続するよう求めて上伊那各市町村長に要望書を提出した。3日は宮田村役場に清水靖夫村長をたずね「手話は日常欠かせないコミュニケーション手段。生活する最低限の権利で、有料化はおかしい」と訴えた。

障害者に福祉サービス利用料の原則1割負担を求め、4月に施行した障害者自立支援法。

手話をはじめとしたコミュニケーション支援事業については、10月から各自治体の裁量で決定する地域生活支援事業で、利用者負担なども定められる。

同支部によると、県内でも公費負担の継続を決定した自治体が複数あるというが、上伊那各市町村は未定。

宮田村へは、城取支部長をはじめ、要望書に連名する上伊那手話通訳団、同手話サークルなどの関係者が同行し、清水村長と会談。

「手話は、言う権利、聞く権利、情報を得る権利でもある。自立支援法は社会参加を促す法律であるのに、日常生活に必要最低限な権利さえ奪うことになる」と、公費負担の継続に理解を求めた。

村長は「上伊那広域のなかで提案し、共通した観点で対処したい。皆さんの環境を理解するなかで、柔軟な支援をしていきたい」と答えた。 -

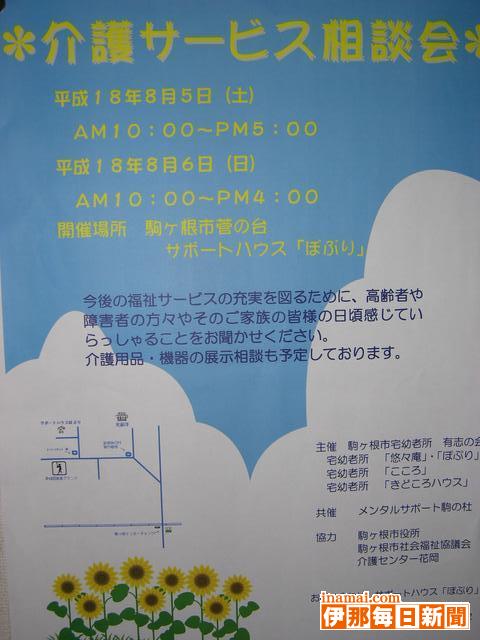

介護サービス相談会5・6日に

駒ケ根市内の宅幼老所の代表などの関係者でつくる有志の会は5・6日に、介護サービス相談会を同市菅の台の「サポートハウスぽぷり」で開く。高齢者や障害者の介護に関する悩みなどの相談に、介護のプロが無料で応じる。介護用品・機器などの展示相談会も併せて行う。

5日午前10時縲恁゚後5時、6日は午前10時縲恁゚後4時。

問い合わせは「ぽぷり」(TEL81・1651)へ。 -

西春近地区がボランティア移送を開始

伊那市西春近地区社会福祉協議会(清水俊学会長)は2日、福祉サービスの対象からももれた高齢交通弱者の足の確保を目的とする「ボランティア移送」を開始した。移送には市から貸与された車を使用。当面は通院の送りに限定する。取り組みは、市の交通弱者対策モデルケースとしても位置付けられている。

移送希望しているのは、西春近地区に住む60代縲・0代で▽車がない▽一人暮らし世帯竏窒ネどの条件を満たす会員21人。車を運転するのは地区内から募ったボランティア27人で、対象範囲は伊那市から駒ヶ根市までとなっている。会費はひと月500円。車にかかる保険料やガソリン代は市が負担する。車は禁煙友愛会が市に寄贈した。

小坂樫男市長は「世間も注目する取り組み。これが前例となって全市的広がりを見せればありがたい」と期待する。

今回は、継続的に実施していくため、一定の条件で移送手段や対象、方法などを厳しく制限せざる得なかったが、取り組みの対象とならない交通弱者、ボランティア希望者の声も地区内にはあり、さまざまなニーズにこたえていくための体制の強化が必要となる。 -

明社協寄付

明るい社会づくり運動駒ケ根市協議会(堀内照夫会長)は1日、7月豪雨災害の被災者に対する街頭募金で集まった義援金を駒ケ根市に寄付した。福澤哲男副会長ら役員3人が市役所を訪れ、中原正純市長に目録と募金の全額約13万円を手渡した=写真。福澤副会長は「毎年行っている福祉募金を急きょ災害義援金に切り替えて募金を募った。やはり身近な所での災害という意識があっためか、思ったよりたくさん集まってびっくりした」と話した。中原市長は「尊い気持ちに市民を代表して感謝する。義援金は日本赤十字社を通じて寄付したい」と話した。

募金活動は7月26日に駒ケ根市内の大型店やスーパーなど7カ所で行われた。同協議会は10月にも福祉街頭募金を行うことにしている。 -

箕輪町災害支援ボランティアセンター

町福祉センター内に移設箕輪町災害支援ボランティアセンターは31日、沢のニューライフカタクラ跡地から町福祉センターに開設場所を移動した。今後は福祉センター内で業務をする。

ボランティアセンターは町民のボランティア登録を受け付け、北小河内中村地区など支援要請のあった地域にボランティアを派遣。29、30日は箕輪町災害復興支援重点日で、29日は229人、30日は244人が中村地区で土砂片付けや屋内外の清掃などに取り組んだ。

支援要請は、住民の要望を常会長が取りまとめ、ボランティアセンターに伝えるが、31日は支援要請がなく、ボランティアは派遣していない。

ボランティア登録受付は3日まで。登録はボランティアセンター(TEL090・2149・3551)へ。 -

小規模介護事業所連絡協議会設立へ

駒ケ根市内の宅幼老所やグループホームなどの小規模介護事業所の代表者ら有志数人は、これまで事業所同士の組織的なつながりがなかったことなどから連絡協議会設立へ動き出している。28日、施設の代表者ら8人がふれあいセンターに集まり、市保健福祉課、市社会福祉協議会を交えて協議会設立への意志を確認し合った。NPO法人リブサポート南信州の中原茂之代表は「われわれ現場の声を行政にぶつけるためにも連絡協議会の設立はぜひ必要」と強く訴えた=写真。出席者からはおおむね賛成の意見が得られたことから、今後設立に向けて本格的な準備作業に入る。会則や事業計画、予算などの原案を作成し、8月にも正式に連絡協議会を発足させたい考え。

-

観成園最後の夏祭り

駒ケ根市の特別養護老人ホーム観成園(福島紀六園長)で28日夜夏祭りが開かれた。観成園は建物などの老朽化により今年冬に北割一区に移転新築することになったため「最後の」祭りとなった。

車いすに乗った利用者と地元の住民らは歌や踊りなどの演芸や華やかな打ち上げ花火を一緒に見物したり、明るいちょうちんの下で輪になって盆踊りを楽しく踊ったりして最後の夏祭りを楽しんだ=写真。

福島園長は「1977年以来29年間、ここで地域のお世話になった。職員がどんなに頑張っても足りないものばかりだったが、上穂の方々に支えられてきたことに感謝したい」と話した。 -

シルバー人材宮田事業所が奉仕活動

駒ケ根伊南広域シルバー人材センター宮田事業所は27日、宮田村役場の庭木せん定や草刈りなどの奉仕活動を行った。63人の登録会員のうち50人ほどが参加。「村の顔である役場周辺をきれいにしたい」と、ボランティアで汗を流した。

同センターが受託する事業のなかで最も多いのが庭木の手入れや草刈り。精通している会員が、プロの手仕事で手際良く作業していった。

この奉仕活動は7年ほど前から毎年実施。清水靖夫村長は「いつもありがたい。本当にきれいになった」と感謝。

同事業所の後藤元紀さんは「村にはお世話になっており、少しでも役に立てれば」と話していた。

村内では同センターが受託する仕事量が増えており、一緒に働く新規会員を幅広く募集中。仕事の依頼も受け付けている。問い合わせは同事業所85・5912まで。

162/(月)