-

支え合う福祉のまちへ

「第12回高遠町ボランティア交流研修会」(実行委員会など主催)が12日、町総合福祉センター「やますそ」であった。町内の21団体の会員や地域住民ら80人余が集まり、「支え合い、心でつなぐ、地域づくり」を誓い合った。

池田悦子実行委員長は「地域福祉が重要視される時代となり、ボランティアの必要性が大きくなってきている。支え合いができる福祉の地域づくりを目指したい」とあいさつした。

研修は伊那市西箕輪公民館長・城取茂美さんの講演「歌と笑顔と元気の輪」に耳を傾けた。

城取さんは、昨今増加している中高年の自殺や家庭崩壊などについて述べ、「家族の温もりを感じる一家団らんがなくなっていることが原因の一つ。朝ご飯を抜いたり、カップラーメン中心の食生活を送ることが・スきれる・ス若者の増加にもつながっている。心の交流が乏しい現代で、・ス愛・スを築くことが重要」と訴えた。 -

不法投棄ごみ撤去ボランティア

駒ケ根市職員労働組合と地元住民有志らは10日、同市中沢の山林に不法投棄されたごみを撤去するボランティア作業を行った。

降りしきる雨の中、子どもを含む32人が中沢公民館前に集合し、車に分乗して不法投棄の温床となっている折草峠に向かう道路沿いの山林に向かった。到着した一行は現地を一目見るなり「これはひどい」「こんなにたくさんのごみを山に捨てるなんて許せない」と憤りを口にした。一面に洗濯機、冷蔵庫、古タイヤ、自転車、空き缶、ペットボトル…などが山のように打ち捨てられ、まるで廃棄物処理場と間違えるほどのありさま。かっぱを着た参加者は散乱する廃棄物を次々に運んでは、黙々と軽トラックの荷台に積みこんでいた。

集まったごみは軽トラック5台分にもなった。市職員労組青年女性部の桜井拓雄部長は「7月の第1回に続いて2回目の作業だが、今後も活動を続けていきたい。それが少しでもモラルの向上につながってくれれば…」と話している。 -

駒ケ根点字サークル

週に1回会員が集まり、書籍や各種の配布文書などのほか、バスや電車などの公共交通機関の時刻表などを点訳(普通の文字を点字に打ち直す)するボランティア作業を行っている。点訳した本は依頼に応じて個人や団体などに無料で貸し出しているほか、時刻表、公衆電話、エレベーター、券売機など、街で見かけるほとんどの表示の点訳を手がけ、視覚障害者らの大きな助けとなっている。

◇ ◇

点字の1文字の大きさは縦5窶・ミリ、横3窶・ミリ程度。この枠の中に縦3個×横2個=最大6個の突起を打ち出し、その組み合わせで数字、五十音、濁音、アルファベットなどを表現している。

これまでは、点字板に固定した用紙の裏から点筆(てんぴつ)でプツプツと1点ずつ突起を打ち出していたが、現在ではパソコンと専用プリンターで楽に能率よく作業ができるようになった。

「パソコンの一番ありがたいところは、字を間違えても修正が簡単にできることだね」と会員は口をそろえる。点筆で打つ作業の場合、1カ所でも間違えるとそのページは最初からまた打ち直さなければならないからだ。

しかし、点訳にミスがないか確認する校正作業は点字を読めなければできない。「やっぱり手作業で打つことが基本ですね。パソコンだけでは点字は覚えられませんよ」

◇ ◇

1982年にサークルが発足して23年。会員らの地道な努力によって多くの視覚障害者が助けられてきた。しかし、ここ数年は会員が減少してきていることから「将来サークルで一緒に活動してくれる人が増えてくれれば窶煤vと初心者向けの点字講座を定期的に開くなど、点字の裾野を広げる普及活動にも力を入れている。

会員は現在12人。サークル代表の今福富栄さんは言う。「参加のきっかけは皆それぞれだが、困っている人のために少しでも役に立ちたいという熱い思いは全員に共通している。地味で目立たない活動だが、視覚障害者が希望を持つための手助けができれば何よりもうれしい」 -

絵本パフォーマーの岸田さん、いなっせでライブ

オリジナルの曲と独特の読み聞かせで、絵本の新たな楽しみを伝える北海道千歳市在住の絵本パフォーマー・岸田典大さんが10日、伊那市駅前ビル「いなっせ」で絵本ライブをした。目が離せないスピード感と笑いにあふれたパフォーマンスに、大人も子どもも引き込まれた。

地域への日ごろの恩返しにと、福祉事業所「どうぞのいす」が主催。親子連れを中心に約300人が集まり、立ち見客も続出した。

岸田さんは、次々と出会うお化けから逃げる男の子を描いた『きょうはすてきなおばけの日』(ポプラ社)や、40年以上読み継がれる『ぐりとぐら』(福音館書店)など11冊を披露。お化けと出会うドキドキ感やスリルを面白おかしく表現したり、ヒップホップ調の音楽と語りで、定番絵本の新たな一面を見せるなどの新鮮な読み聞かせは、会場を熱気と笑いに包んだ。

誰もが楽しめる読み聞かせをしたかった窶狽ニいう岸田さん。大人も圧倒する迫力の笑いは、小さな絵本の可能性の奥深さを伝える。 -

宮田村福祉作業所の家族旅行

宮田村福祉作業所はこのほど、利用者とその家族、スタッフら約20人が参加して1泊2日で横浜、鎌倉方面へ旅行した。事前にガイドブックを見て、やってみたいことや行きたい所をチェック。初めての体験や挑戦もあり、楽しみながら視野を広げた。

1日目は八景島へ。水族館ではイルカやさまざまな魚と出会い歓声をあげた。

併設する遊園地では絶叫マシーンの体験も。高さ100メートルから垂直に落下する「フリーフォール」に挑戦した人もいた。

「人生の中で一番怖かった」とポツリ。しかし、勇気をふりしぼってのチャレンジに充実した表情をみせた。

2日目は鎌倉へ行き、鶴ケ岡八幡宮と鎌倉の大仏を参拝。予想以上に大きくて柔和な顔の大仏に、・スひとめぼれ・スする参加者もいた。 -

鎌田実講演会に超満員の聴衆

飯島町宅幼老所「いいさとねっと梅戸」の開所1周年を記念し、諏訪中央病院名誉院長の鎌田實さんを講師に招き8日夜、飯島町文化館で、講演会を開いた=写真。広く地域住民に呼び掛け、「鎌田先生を呼ぶ会」の実行委員会を組織し実現した。

演題は「ひとり一人が安心して暮らせる地域福祉」。超満員600人の聴衆は、ユーモアを交えた話に聞入り、医療とはなにか、福祉となにか、原点に返って考えた。

74年、夢を持って茅野市の諏訪中央病院に赴任した青年医師、鎌田さん。投薬と注射は最小限にという一貫した診療方針が「住民のためになる医療」と、市の保健婦に支持され、各地の公民館の健康教室で講師を務めるようになった。

当時、県内17市中とワーストワンだった脳卒中の死亡率が、減塩と生活改善により、格段に下がり、地域と一緒の健康づくりの効果を実感したと話した。

茅野市の特産品であり、繊維の多い寒天に着目、テレビ出演で、寒天ブームに火を点けたなど楽しいエピソードも紹介した。

また、寝たきり老人の悲惨さ、介護者の苦労を目の当たりにし「見てしまった以上、なんとかしなくては」と訪問看護、往診をはじめ、床ずれの治療に当った。さらに、1年以上に入浴してない人を入浴させる「お風呂に入れちゃう運動」に発展。ボランティアがかけ付け軌道に乗ると、今度は病院の図書室を使って、デイケアに着手した。「図書室が会議などで使用できない時は、町にハイキングに行こうと、寝たきり老人を連れ出した。デイケアの場所を探して町に出て行くことで、町がバリアフリーに変わってきた。徐々に優しくなってきた」と話した。 -

帰国報告

駒ケ根ライオンズクラブ(北原公和会長)は7日、第999回例会を駒ケ根市の商工会館で開いた。同クラブの青少年海外派遣事業でフランスに1カ月間留学していた県看護大2年生の深井絵里花さん(19)の帰国報告があった。

深井さんはフランスでの生活について「食事や習慣の違いに戸惑うこともあったが、外国の文化やたくさんの人との出会いがあり、楽しくて日本に帰りたくなくなった。いつかまたきっと訪ねてみたい」と話し、最後に「素晴らしい機会を与えていただいた」と感謝の意を述べた=写真。

同クラブは青少年の育成のため、海外派遣事業を毎年行っている。05年夏の派遣では、昨年10月に行った英語での面接や作文などの選考を経て県内から4人を決定、派遣した。南信地区では深井さんだけが選ばれた。 -

たかずやふれあいまつり開催

子どもとのふれあいを通して、取り組みへの理解を深めてもらい、地域住民に日ごろの恩返しをしよう窶狽ニ9日、伊那市富県の児童養護施設たかずやの里で、「たかずやふれあいまつり」があった。

例年盛況のバザーのほか、子どもたちの作品展示やステージ発表があり、五平もちや焼きイモなどの屋台が並んだ。

施設にいる3歳縲・8歳の子ども40人全員が、さまざまなテーマで演目を披露。太鼓演奏は、初めて取り組んだ「海のお囃子(はやし)」を田楽座のメンバーと披露し、訪れた多くの見物客の目を楽しませていた。

子どもたちが主体的に祭りにかかわるようになって2年目。鹿野博愛施設長は「祭りの準備を通して、今まで以上に子どもたちのまとまりが出てきた」と話す。

バザーの収益金は、施設隣の公園に設置する遊具の購入費にする予定。 -

大原区の歩け歩けと健康教室

宮田村大原区の歩け歩け大会と健康教室がこのほど、区保健補導員が主催して開いた。約40人が参加。元気に歩いた後は、健康チェックも行ない、自分の体と向きあった。

歩け歩けは区公民館を発着点にした2・6キロのコース。秋空の下、体調にあわせてそれぞれのペースで歩いた。

ゴール後は、村保健師の講話。補導員の山岸千世子さんや永井八代美さんが参加者の健康相談にものり、血圧なども測定した。 -

市民ゴルフ大会チャリティ募金寄付

駒ケ根アマチュアゴルフ協会は9月に信州駒ケ根カントリークラブで開かれた第9回駒ケ根市民ゴルフ大会で集まったチャリティ寄付金3万7500円を市社会福祉協議会に寄付した。7日、北原功会長)らが市役所を訪れ、中原正純市長に寄付金を手渡した=写真。中原市長は「ありがたいこと。皆さんの意を踏まえて大切に使わせていただく」と礼を述べた。

107人が出場した同大会では特別ルールとして16番ショートホールで1オンできなかった出場者に500円以上の寄付を募った。北原会長によると「1オンできたのは2窶・割程度ではないか」という。 -

作業療法士

箕輪町三日町

中村賢二さん(37)

03年7月、青年海外協力隊で作業療法士としてパキスタンに渡った。国立の身体障害者総合病院リハビリ部門強化のための作業療法部門新設と患者の治療のため、パキスタンへの初の作業療法士派遣だった。

「思っているほど危険な国ではない。とても穏やかで人との距離が近い。日本よりよっぽど温かいつきあいをしている」と印象を語るパキスタンでの2年2カ月の任務を終え、9月中旬、帰国した。

日本福祉大在学中、「ソーシャルワーカーより、直接患者と接するセラピストのほうが向いている」と感じ、国立療養所箱根病院付属リハビリテーション学院に入学。作業療法士の資格を取得した。

駒ヶ根市にある昭和伊南総合病院のリハビリテーション科充実のため作業療法部門立上げにかかわり、6年勤めて退職。「作業療法は何ができるか、視野を広めたい」と青年海外協力隊に志願した。

パキスタンは10人に1人が障害者。「どうかかわったらいいか、考えさせられた」。国家予算も支援もなく、自助グループをNGOで立ち上げ、頑張り始めたところだという。

病院に通ってくるのは全体のわずか1%。「まず1%でも作業療法の必要性をアピールしないといけない」。作業療法の分野は、精神・発達・身体・加齢の障害。パキスタンでは発達障害、身体障害の治療が主で、道具も部屋もない環境下で、子どもと脳卒中の患者の訓練から始まった。

手が不自由な子に自助具を着け食事ができるようにするため、部屋の片隅に金づち、のこぎりなどを用意してもらい、自助具を作った。1年間は道具を作ってアピールし、使い方を教え、訓練することに時間を費やした。

パキスタンの人は「新しいもの好き」。見たことがないことをやってもらえるとうれしく、治療効果の説明も新鮮。「丁寧にみてくれる-と、すぐに受け入れてくれる患者が多かった」という。

最初は会話にも苦労したが、話せないときはイラストを使い、「絵が描ける人が来た」と評判を呼んだ。

2年目は、作業療法のプレゼンテーションをし、NGOとも関係をもった。作業療法室がないため部屋の準備もした。

「それが大変。日本人皆が几帳面に感じるくらい、向こうの人はおおざっぱ。物事は『ノープロブレム』で、できるまで半年、1年はかかる」。急かすことが日課だった。「ぼくが帰るから早く作って-と言っていることが、帰国1カ月半くらい前にようやく実感したみたい。時間の流れの感じ方が違う」

結局、部屋準備のため滞在を2カ月延期。帰国当日も、「クーラーの取り付けで部屋はめちゃくちゃ。掃除で大変だった」。苦労もあったが、帰国後してみると、イスラム教の1日5回の祈りの合図が聞こえないのがさみしく感じるという。

「すごくいい経験になった。自分の背景と違う人、社会の中にいるといろんな発見があった。外から来た人は大事にするということがイスラムにあって、すごく大事にしてもらい、学ぶところも多かった。経験を今後に生かし、作業療法にかかわっていきたい」 -

保育園・幼稚園入園説明会

駒ケ根市は5日、06年度に保育園・幼稚園への入園を希望する市内の保護者を対象にした入園説明会を駒ケ根駅前ビル・アルパで開いた。乳幼児を持つ保護者ら約60人が集まり、入園の手続きや保育料などについて教育委員会の担当者から説明を受けたほか、入園前の準備などについて保育園長の話を聞いた=写真。

桜ケ丘保育園の北原節子園長は入園前の家庭での心構えなどについて▽はしを正しく持つ練習▽トイレトレーニング▽衣服の着脱▽朝食の習慣づけ窶狽ネどを挙げ「入園前に絶対に必要窶狽ニいうわけではないが、社会への第一歩となる集団生活で子ども自身が困らないために、少しずつでいいから身に付けさせておいたほうがよい」と話した。

参加者らは時折メモを取ったりしながら真剣な表情で説明を聞いていた。 -

タカノ社員が、村内歩いてゴミ拾い

宮田村の製造業タカノは6日夕、村内各所で環境美化の奉仕作業を行なった。本社の社員約90人が3つのグループに分かれ、ゴミ拾いなどした。

労働衛生週間にあわせて毎年実施。「職場だけでなく、地域の環境美化にも協力しよう」と会社を出て、3つのルートで村内を巡回した。

目立ったゴミはなく、「昔に比べたら格段にきれいになっている」と男性社員。ただ、タバコの吸い殻や空き缶など、ポイ捨てとみられるゴミは所々で目立ち、丁寧にひとつひとつ拾っていた。 -

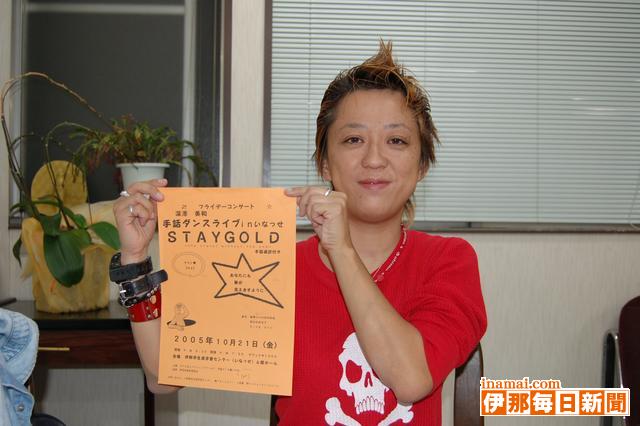

手話ダンスの深澤美和さん、いなっせでコンサート

手話ダンスを多くの人に知ってもらおう窶狽ニ21日、辰野町の手話ダンスパフォーマー・深澤美和さん(31)のライブ「STAYGOLD縲徼he travel without the end縲怐vが伊那市駅前ビルいなっせである。

手話で歌の歌詞を表現し、ステップをつけた手話ダンスは、神奈川県の西澤佑さんが25年ほど前に考案し、広がっている。手話とステップ、表情など、全身で表現するパフォーマンスは、見る人に感動を与える。

手話ダンスは生きている証し窶狽ニ語る深澤さん。手話ダンス歴は12年で個人活動を始めたのはここ4、5年だという。辰野町を中心にサークル活動を展開し、伊那市でも10人ほどを教えている。

コンサートは坂本九の「明日があるさ」や森山直太郎の「さくら」など全10曲ほどを披露する予定で、観客が手話体験する「ティーチング」もある。長野県出身の音楽グループ「ma」もゲスト出演する。

深澤さんは「まだまだ知られていない手話ダンスを、一度見て理解してほしい」と話していた。

開演は午後7時(開場は午後6時半)。チケットは千円。

チケットの問い合わせは伊那市生涯学習センター(TEL78・5801)か、深澤さん(TEL0266・41・0275)へ。 -

タオル寄贈

第一生命労働組合松本市部駒ケ根分会の山田たみ子分会長ら3人は5日、駒ケ根市の精神障害者共同住居「こまの杜飯坂」を訪れ、バスタオルやフェイスタオルなど約100本を寄贈した=写真。共同住居を運営するNPO法人「メンタルサポート駒の杜」の松・ス澄子理事長は「タオルは消耗品なので寄贈はとてもありがたい」と笑顔で感謝を述べた。

寄贈されたタオルは同組合員の家庭や商談で訪れる家庭などで使われないままになっている未使用の物を集めた。山田分会長は「誰でも気軽に参加できるし、きっと役に立つものと思い、2年前からタオルを贈ることにした」と話している。同組合は地域社会との交流活動の一環として毎年福祉施設などへの寄付や寄贈を行っている。

「こまの杜飯坂」は精神に障害を持つ人が地域の一員として生活できる場をつくろうと「駒の杜」が県、市の補助を受けて9月に開所したばかりの共同住居。 -

盲目の演歌歌手、藤代ゆきさんがきたっせで演歌

伊那市山寺の伊那北地域活性化センター「きたっせ」で6日、岐阜県出身で盲目の演歌歌手、藤代ゆきさんの演歌ショーがあり、地域のお年寄りなど約100人が、心地よい歌声に聞き入った。

地元の高齢者や障害者に楽しんでもらおう窶狽ニ、山寺地区の社会福祉協議会と伊那北地域活性化協議会が企画。知り合いを通じ、全国の福祉施設で歌謡慰問を続ける藤代さんを招いた。

藤代さんは「長野県は縁があって数えきれないほど来ている。歌が生きがいで頑張っている」と語り、オリジナル曲で、作詞も自身で手がけた「女の倖せ」などを披露。曲の合間に、歌に込められたエピソードや思いを語り、観客を楽しませていた。 -

箕輪町介護施設ゆとり荘見直し検討結果報告

箕輪町介護施設ゆとり荘見直し検討委員会の星野和美委員長らは6日、ゆとり荘で実施している通所介護(デイサービス)事業は継続、現在4床で運営する短期生活介護(ショートステイ)事業は「06年3月31日をもって廃止してもやむを得ない」とする検討結果を町社会福祉協議会の平沢豊満会長に報告した。平沢会長は、「結果を尊重して前向きに検討したい」とし、今後町社協で検討する。

05年の介護保険制度の見直し、町内における民間企業の参入などによる影響を考え、ゆとり荘の事業を根本的に見直し、今後の事業展開を検討するため7月末に委員会を設置。町社協理事や評議員、一般公募の11人を委員に委嘱し、3回の会議で検討を重ねた。

継続運営とするデイサービス事業は、改正介護保険の取り入れ可能な制度を生かした経営を求めた。ショートステイ事業の廃止理由は▽町内のショートステイは現在みのわ園16床だが、民間企業参入で06年4月から町全体で71床に増床し「ニーズに十分対応できる」▽緊急避難的、先駆的役割だったゆとり荘の4床は「その使命を果たし終えた」-。

ゆとり荘は92年4月、高齢者福祉施設として開所。00年から介護保険制度施行に伴いデイサービス事業とショートステイ事業をしている。 -

みすず寮で焼きサンマ大会

五感を使って食事を楽しんでもらおう窶狽ニ4日、伊那市美篶の特別養護老人ホームみすず寮で「焼きサンマ大会」があった。利用者は、施設内に充満した香ばしい香りと共に、“秋”を味わった。

質の高いサービスの提供を目的に同ホームは、給食を見直し。普段の食事に変化を付け、楽しい食事をしてもらおうと、“にらの薄焼き”や“草もち”などの昔懐かしいおやつを、手作りで出したところ、普段は食の細いお年寄りの食欲が増した。

今回は香りを楽しんでもらおうと企画。サンマは北海道から取り寄せ、目でも楽しんでもらおう窶狽ニ、1匹ずつ丸焼きにし、それぞれのお年寄りが食べやすいようにスタッフが骨などを取り除いた。

焼きあがったサンマを食べた女性は「普段はあまり食べないけど、施設のみなさんが焼いてくれたから今日は食べてみた。おいしい」と話していた。 -

南信の宅幼老所が集合

現場の悩み共有しよう

小規模ケア施設の現状と抱える悩みを共有しようと、南信の宅幼老所など21施設が集った実践報告会と交流会が1日、南箕輪村の大芝荘であった。南箕輪村の「かいご家」・伊那市の「ひなたぼこ」・宮田村の「わが家」が幹事を務め、県宅老所・グループホーム連絡会がバックアップした。昨年の諏訪での開催に続いて2回目。唐木一直南箕輪村長や県コモンズ福祉課・上伊那地方事務所厚生課職員も参加した。

実践報告会で飯島町「まんてん」の与曽井学さんは、家族が夜間介護しきれなくなった高齢者を対象にしたナイトケアの実情を報告。「本人と向かい合えば、家族も驚くほどキチンと夜を過ごすこともある」と話した。

諏訪市「あやとり」の阿部尚子さんは、収容定員を増やすと常駐管理者の増員が必要になるなど、「補助金削減の中で経営的な問題が多い。特に男性職員の確保難が大問題」と訴えた。

宮田村「わが家」の大石ひとみさんは、粗暴な振舞いが多くなった認知症の男性の介護実践をリアルに報告。「正直うまく行かなかったこのようなケースから、自分たちの弱さを学んで行きたい」と語った。

交流会では、介護保険法改定に伴う食材料費全額利用者負担が1日から実施されたこともあり、会場のあちらこちらで、これへの対応策をめぐる議論が沸騰。「負担分を値上げしなくてはやっていけない」「でも、法が変ったからすぐ利用者に負担してというのでは自分たちの気がすまない」など活発な意見が交わされた。

厚生労働省が補助金をつけるなどして推奨するパワーリハビリについても「大規模施設で1日30分パワーリハビリをやるより、小規模施設や自宅の日常生活の中で体を動かした方が実際に効果が大きい」などの疑問が多く出されていた。 -

認知症の介護方法

認知症への理解を深めてもらおうと駒ケ根市は29日、「認知症の方と向き合う家族の介護方法」についての講演会を駒ケ根駅前ビル・アルパで開いた。お年寄りの介護に悩む人たちなど約70人が集まり、長野市で宅老所を運営するNPO法人「グループもみじ」の理事長田中正廣さんの講演「認知症高齢者へのやさしい関わり方」を聞いた。

田中さんは「認知症のお年寄りを自宅で介護すると修羅場だ窶狽ニいわれるが、私の宅老所では多くのお年寄りが朝から晩まで何事もなく過ごしている。何が違うかといえば、家庭では認知症に対する理解が浅く、お年寄りが望むことと違うことをやっているからだ」と解説。「認知症は心の病気ではなく、脳の老化現象だから、時間の流れや記憶などに障害はあっても何もかもが分からなくなるわけではない」として正しい関わり方の重要性を訴えた=写真。

ボケを予防する方法として「年寄りに楽をさせるとボケやすい。何か役割を受け持ってもらい、頭と体を使うことが効果的」とアドバイスも付け加えた。 -

宮田村なごみ家の作品展3日に

宮田村の福祉交流施設なごみ家は3日午前10時から、利用者や地域の人の作品を一堂に集め「第2回なごみ家作品展」を同所で開く。昨年も好評だった手作りの大型紙芝居の上演もあるほか、午後1時からは三浦史郎さん、みをさん親子(塩尻市)の講演会も開く。

作品展には絵や書道、写真、手芸、折り紙など約100点にも及ぶ多彩な手づくり作品が集合。

大型紙芝居は「浦島太郎」を題材に選び、利用者や施設スタッフが作成した。今年は村の介護予防教室の高齢者も協力し、見事な出来映えで完成。当日は午前中の時間帯に上演する予定だ。

三浦史郎さんは事故のために体が不自由になったが、芸術など多彩な活動を展開。母親のみをさんは介護にあたりながら、史郎さんの口頭詩を記録し続けている。 -

知的障害者通所授産施設「ほっとワークス・みのわ」開所

長野県社会福祉事業団が運営する知的障害者通所授産施設「ほっとワークス・みのわ」(宮脇孝浩所長)が1日、箕輪町大出山口に開所した。伊那市から辰野町の在宅やグループホームに暮す20人が通い、パンの製造販売や企業受託作業に取り組む。

西駒郷から地域生活移行した人や地域の在宅障害者に作業の場を提供し、利用者の自立と社会経済活動の支援が目的の施設。地域住民や家族との交流の場としてふれあいの輪も広げる。

パンづくり班は、1日600個製造できる機器を導入して出前販売する。3日からクロワッサンやあんぱんなど6種類を製造し、辰野町と箕輪町の役場などで販売。室内作業班は企業からの受託作業をする。来年4月からは、農園芸班がパンや給食の食材、新種野菜を作る予定。

職員は作業支援員ら10人。利用時間は午前9時-午後4時。利用日は土・日・祝日を除く毎日で盆と年末年始は休日。送迎サービスがある。

施設はパン工房、食堂、厨房、作業室、会議室、医務室、相談室など。鉄骨造平屋建。敷地面積2010・55平方メートル、建築面積436・81平方メートル。

開所式で宮脇所長は「利用者が充実した日中活動が送れるよう職員一丸となって支援していく」、利用者代表の木下節三さんは「皆さんと楽しく、仲良くやりたい。よろしくお願いします」とあいさつした。内覧会では“ほっとなパン”の試食もあり、「おいしい」と好評。来賓や地域住民らが次々と焼きたてパンを味わっていた。 -

上伊那手話サークル結成25周年記念大会準備会

結成25周年の節目に、歩みを振り返り、一般にも活動を知ってもらおう窶狽ニ、上伊那手話サークル(会員110人)は10月2日、高遠町福祉センター「やますそ」で年記念大会を開く。準備会が27日、伊那市の福祉まちづくりセンターであった。

上伊那の手話サークル6団体と要約筆記グループが集まり「手話活動団体の間のにつながりをつくり、情報を共有しよう」と結成。手話を学び社会に広めることで、聴覚障害者への理解を求めたり、社会参加を促進。聴覚障害者のイベント協力も積極的に取り組んでいる。

県聴覚障害者協会上伊那支部と共に活動し、聴覚障害者とのつながりも深めている。

大会は、手話劇などで25年間の活動を紹介。手話の分からない人でも分かるように配慮し、一般にも参加を呼びかけている。尾曽共春実行委員長は「新しく入ったメンバーには歴史を知ってもらい、一般の人には一層の理解を求めていきたい」と語った。 -

福祉作業所の利用者にボランティアで調理指導

宮田村に住む元給食調理員の3人が、村福祉作業所の利用者に料理の作り方を指導するボランティアを始めた。教えてもらったメニューを家庭でも実践した利用者がいるなど、好評だ。

同作業所は昨年まで、村の栄養士の指導で定期的に調理実習。今年からは月に1回ほど、ひとりの利用者が責任を持って全員の昼食を調理することになった。

メニューを決めることから始まるが、その介助をするのが3人のボランティア。今までの経験を活かして、美味しい調理法を利用者に教えている。

「食べるものって誰でも興味あるでしょ。自分の手で調理することで、少しでも満足感を感じてもらえれば」とボランティアの女性たち。

同作業所は「調理指導も含め、この施設は地域のボランティアが大きな支えとなって成り立っている。本当にありがたい」と喜んでいる。 -

宮田村の福祉ふれあいまつりに子どもたちが協力

宮田村の第11回福祉ふれあいまつり(実行委員会主催)は24日、村民会館で開いた。約2千人が来場。各種催しが行なわれたが、運営に協力する子どもたちのボランティアも数多く、地域で支えあう福祉の原点にふれた。

障害者やボランティア団体が出演する「ふれあい発表」のほか、作品展などで会場は例年以上の人出。村福祉作業所や西駒郷、伊那養護学校の製品即売も賑わった。

宮田中学校の生徒会役員とボランティアサービス委員会の50人は、会場運営に協力。

来場者に配るおにぎりをむすんだり、ポップコーンや綿あめのサービスコーナーに立つなど接客に励んだ。

同生徒会の平沢翔太副会長は「ありがとうって、言ってもらえてやりがいがある。色んな人と接することができて良い経験になった」と話した。

また、開会式では宮田小、中学校の吹奏楽、東保育園の歌や踊り、宮田太鼓子ども連の演奏などもあり、子どもたちが大きく貢献した。

村社会福祉協議会の縣忍事務局長は「福祉って本当は何か身構えるものではなく、このようにみんな一緒に参加してもらうことだと思う。今後も続けたい」と話していた。 -

認知症講演・フォーラム

「ぼけ老人を抱える家族の会」長野県支部(関靖代表)は19日、認知症についての講演とフォーラムを駒ケ根市の県看護大講堂で開いた。約120人が参加し、認知症への理解を深めた。

講演では県看護大で老年看護学を教える奥野茂代教授が「認知症高齢者ケアの動向」について話した。「認知症は以前は痴呆症と呼ばれていた。脳の機能が低下することにより物忘れや判断力低下などの症状が起きる。しかし、何もかも分からなくなるわけではなく、通常の人と変わらずにできることも多い」とした上で「大切なことは一人の人間として尊重し、前向きな気持ちで接すること」と訴えた=写真。

講演後、駒ケ根市の福祉担当者や介護の専門職らによる討論なども行われた。

参加者には「認知症サポーター」の証としてオレンジ色の腕輪が主催者から配られた。 -

宮田村中越区と大久保区で敬老会

敬老の日にあわせて宮田村内では、町2区、町3区、大田切区、つつじが丘区、大久保区、中越区でそれぞれ敬老会が開かれた。各公民館分館が主催。余興や美味しい食事でもてなし、ともに長寿を祝った。

中越区は集落センターで開き、70歳以上の80人のうち50人が出席。分館が中心となり、手作りでアットホームな雰囲気を演出した。

踊りや歌などの演芸も。子どもと若い母親たちがダンスを披露すると、参加者は目を細め、手をたたいて喜んでいた。

近藤健一分館長は「これからも人の絆を大切にして、中越をみんなでつくっていきましょう」とあいさつした。

大久保区の敬老会は70歳以上の66人が出席。小学生が作文を発表するなど、住民一緒になって高齢者に感謝の気持ちを伝えた。

また、地区に伝わる獅子舞や各グループの出し物もあり、参加者はご馳走を口にしながら楽しんでいた。

村内の他地区は春に敬老会を行なっている。 -

NPO法人「まほろば」

4月にNPO法人の認可を受け、移送サービスを主に事業展開する「まほろば」。

障害者や高齢者など交通弱者の行動を支え、生活支援の継続・安心のサービスの提供に務め、だれもが住みやすいまちづくりに尽くすことを目的としている。伊那市から重度身体障害者移動支援事業の一部委託を受ける。協力員は利用者、ボランティアを合わせて約150人。

98年の長野パラリンピックを機に、障害者やボランティアらでふれあい委員会を組織したのが始まり。01年3月に「友の会」を立ち上げ、04年には「できる人が、できるときに、できることをする」精神で集まった仲間と一緒に「移送サービス信州」と名称を切り替えた。

車いす2台が乗車できる福祉車両やリフト車、普通車を所有し、ボランティア約10人が運転手を務める。利用者(会員制)の通院や買い物、筋力トレーニングの送迎など伊那市を中心に活動する。

事務所の電話にはリンリーン、リンリーン…とひっきりなしにかかってくる。予約はあるものの、ほとんどが直前の申し込み。「買い物に行きたいんだけど」「今、○○にいるから、来てくれない」…。事務所では運転手の手配、調整などに追われる。

ご飯の時間が不規則になるなど自分の時間はなかなか取れないが、それでも「利用者から『感謝してるよ』と言われると、やめられないのよね」と三沢尚子理事長。

04年3月、国土交通省から「福祉有償運送及び過疎地有償運送にかかる道路運送法第80条第1項による許可の取り扱いについて」の通達があり、道路運送法上の許可が必要であることが明確化された。

三沢理事長は「規制がかかると、困っている高齢者がはじき出されてしまうのではないか」と危ぐする。「国民年金だけでは、病院に行くことができない」と話す高齢者を何とかしたいという思いがある。「離れて暮らしていた父も、近所の人たちのお世話になった。亡くなった父にできなかったことをしたい」。

「まほろば」の事業の中には、協力者に限らず、家族や地域住民を巻き込んで辰野町の「かやぶきの館」や霧ケ峰などへ出かけるバスハイク、月2回の食事会、野菜づくりなども企画している。

25日、市役所で開く「第24回ふれあい広場」に、栽培したジャガイモのくし焼きゆずみそ風味などを販売する。竹ぐし作りや調理など手間のかかることだが、協力者同士のふれあいの場を兼ねている。

「まほろば」は「よいところ」という意味。高齢者、障害者らが気軽に集う場になればと願いが込められる。

送迎以外の協力員を募集している。問い合わせは「まほろば」(TEL090・7014・5051)へ。 -

自閉症講演会開催

自閉症への理解を深めてもらおう窶狽ニ24日、南箕輪村の大芝荘研修センターで、講演会があった。約50人が集まり、実例から、自閉症者への配慮の方法や思いの受け止め方などを学んだ。

自閉症児を持つ親の中には、子どもの行動が理解できずに悩む例も多い。こうした親が、悩みを相談し合うため結成した「伊那ピノキオ」(小林孝子会長)が講演会を準備。講師には飯田市で自閉症者の支援などをしている知的障害者入所更正施設「明星学園」の宮下智園長を迎えた。 事あるごとに「服を脱ぐ」という行動をとっていた自閉症女性。彼女のその行動には、伝えたい全く別のメッセージがあり、それを理解して対応してあげれば、行動は納まった窶狽ニいう事例を紹介。宮下さんは「自閉症の子どもの障害は自分の感情を出しにくいこと。彼らの行動に込められた本当の思いを理解してあげ『その行動には何かあるんだな』と思うことで、自分たちの考えにも折り合いをつけることができる」と語った。また、不安要因が多く、それによってパニックになることも多いことから「相手の不安を知り、分かりやすく説明してあげることも重要」と話し、スケジュールボードで示す方法などを提案した。 -

エーデルこまがね敬老会

介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、ケアハウスを併設する駒ケ根市赤穂の「エーデルこまがね」(福澤亘施設長)は敬老の日の19日、敬老会を開いた。ケアハウスに入居するお年寄り約60人が出席し、職員らの心づくしの祝福を受けた。

お年寄りらは互いに注ぎ合ったり職員のしゃくを受けたりしながらビールや酒、ウーロン茶などを飲んだり、演芸を楽しんだりして和やかなひとときを過ごした。

演芸会では職員による歌や踊りのほか、小学生らによる三味線と琴の演奏などが披露され、普段部屋に閉じこもりがちなお年寄りらの心を慰めた=写真。

42/(水)