-

もりもり上伊那山の感謝祭 功労者を表彰

上伊那の林業の発展に功績のあった人などを表彰する「もりもり上伊那 山の感謝祭」が14日、伊那市のニシザワいなっせホールで開かれました。

この日は、1団体と4人に上伊那森林協会から表彰状・感謝状が贈られました。

放送エリア内では、松くい虫の被害を受けていた、伊那市富県南福地の森林整備を行った、竹松杉人さん、

令和2年度の林道長谷高遠線の開設工事で現場代理人を務めた、伊那市の伊藤一彦さんが、功労者表彰を受けました。

感謝状は、3年間協会事務局長を務めた、伊那市の伊東嘉文さんら2人に贈られました。 -

伊那華のシリーズ新商品 「長谷の太陽ラー油せんべい」

JA上伊那のプライベートブランド伊那華のシリーズの新商品、「長谷の太陽ラー油せんべい」が7日に発売されます。

こちらが伊那華の長谷の太陽ラー油せんべいです。

直径およそ13.5センチ、厚さ2センチで、上伊那産のうるち米を使用しています。

長谷中学校の生徒が作ったラー油「長谷の太陽」を加え、ピリ辛な味付けになっていて、価格は税込み310円です。

6日は、伊那市のJA上伊那本所で西村篝組合長が商品をPRしました。

伊那華の長谷の太陽ラー油せんべいは、JA上伊那の直売所や管内のA・コープ、ファミリーマートJAであすから販売が始まります。

-

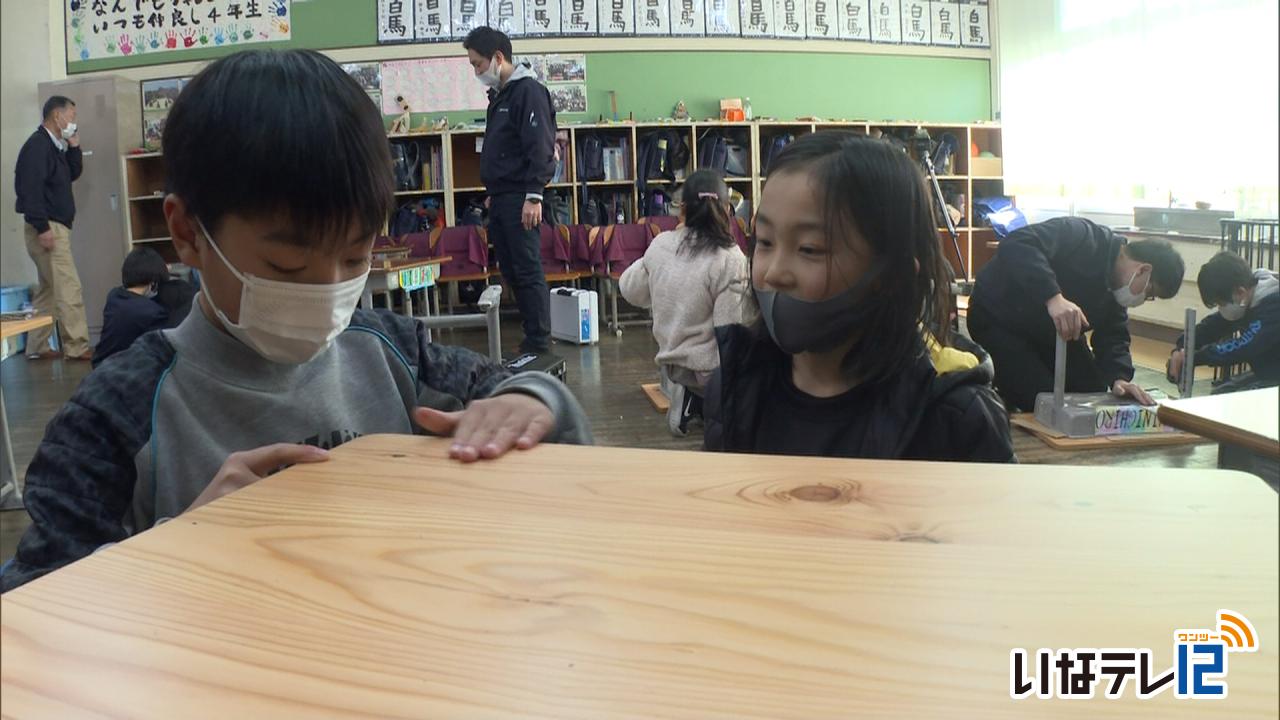

伊那市木育事業 小学校で学習机の天板替え作業

伊那市が行っている、木に親しむ事業、木育事業の一環で、高遠小学校の児童が、学習机の天板の付け替え作業を21日に行いました。

この日は、4年生の児童35人が、作業を行いました。

児童たちは、これまでついていたものを取り外すと、地域産のカラマツでできた新しい天板に付け替えていました。

伊那市では、森林への理解を深めてもらおうと、市内の子どもを対象に、県の森林づくり県民税を活用した木育事業を行っています。

天板替え作業は、毎年市内の小学校を巡回して行っていて、今年度で9年目となりました。

作業を終えると、児童たちは新しい天板の触り心地を確かめていました。

今年度は、高遠小学校を含め市内5校で天板替え作業を行います。

-

上伊那で100棟以上の農業用ハウス倒壊

10日に降った雪の影響で、上伊那地域で100棟以上の農業用ハウスの倒壊があったことがわかりました。

JA上伊那によりますと、再建に必要な金額は1億円に上るとしています。

こちらは11日に撮影した伊那市西箕輪の農業用ハウスの写真です。

雪の重みでハウスが変形しています。

JA上伊那の調査によりますと、14日の朝までに上伊那全体で100棟以上の農業用ハウスや農機具格納庫の倒壊が報告されているということです。

このうち、伊那市は50棟、箕輪町は6棟、南箕輪村は18棟となっています。

再建する場合にかかる金額は上伊那全体で1億円を超えると想定しています。

JA上伊那では今後も引き続き調査を行っていくということです。

-

信州フラワーショーウィンターセレクション3年ぶり開催

県内各地から花が集まる「信州フラワーショーウィンターセレクション」の品評会が9日に伊那市のJA南信会館で開かれました。

新型コロナの影響で生産者など関係者のみで3年ぶりの開催となります。

会場には県内からアルストロメリアなど13品種、304点が集まりました。

品評会では伊那市の有限会社末広農園のアルストロメリアが最高となる農林水産大臣賞を受賞しました。

花のボリュームが多く、色もしっかりと出ていて、全体のバランスが良いことが評価されました。

信州フラワーショーは花の品質や栽培技術向上を目的に冬と夏の年2回、JA全農長野が開くものです。

新型コロナの影響で一般公開は行わず、生産者などに限定して3年ぶりに開かれました。

-

箕輪町の酪農家根橋さん 日本農業賞で優秀賞

農業経営に意欲的に取り組み、地域社会の発展に貢献したとして箕輪町南小河内の酪農家、根橋英夫さんが、第

52回日本農業賞の個人経営の部で優秀賞を受賞しました。

こちらは根橋さんが経営する長岡の信州白樺牧場です。

根橋さんは牛の餌である牧草を上伊那地域で育て、自給飼料にする取り組みを5年前から本格的に始めました。

これにより、餌の費用を従来より3割ほど抑えることが出来たということです。

現在は飼料の80%以上が上伊那産だということです。

JA全農中央会やNHKが開いている日本農業賞は、全国の個人や団体の優れた取り組みを表彰するもので、個人経営の部には93人の応募があり、根橋さんは大賞・特別賞に次ぐ優秀賞に選ばれました。

円安などの影響で高騰している輸入の餌に頼らず、自給飼料を使い経営の安定を行っていることが評価されました。

根橋さんは地元の稲作農家と連携して米を作り餌として与える、耕畜連携も始めていて、さらに力を入れていきたいとしています。

-

信大農学部 ジャム販売

南箕輪村の信州大学農学部の学生が実習で作ったジャムの販売が7日から始まりました。

ジャムは、イチゴやリンゴ、ブルーベリーなど12種類あります。

価格は1本税込み400円から500円です。

今年は信大オリジナル品種のヤマブドウ「貴房」のジャムが新発売となりました。

酸味が強いのが特徴で、濃い味のジャムに仕上がったということです。

植物資源科学コースの2、3年生は、実習で果物の栽培を行っていて、1月6日にはジャムに加工する作業を行いました。

販売は、農学部内にある生産品販売所で平日の午前8時45分から午後5時まで行われます。

-

スマート農業勉強会 実証試験の結果を発表

伊那市は、最新技術を使ったスマート農業の実証試験についての勉強会を1月26日、開きました。

勉強会には、地元農家や農業機器メーカーの担当者などおよそ80人が参加しました。

今年度取り組んだ4つの実証試験について、成果や課題を発表しました。

このうち、ドローンで農地を撮影し、作物の種類を自動で判別する農地調査の事業では、現地の調査に必要な時間を大幅に省力化できたと報告されました。

また、ドローンで撮影した写真の活用について、生育個所や山から里への移動経路を想定した効率的な野生鳥獣対策が検討できると話していました。

この勉強会は、スマート農業の実証に携わる関係者が情報共有することで、それぞれの地域にあった技術の普及に繋げようと伊那市が開いていて、今回で5回目となりました。

-

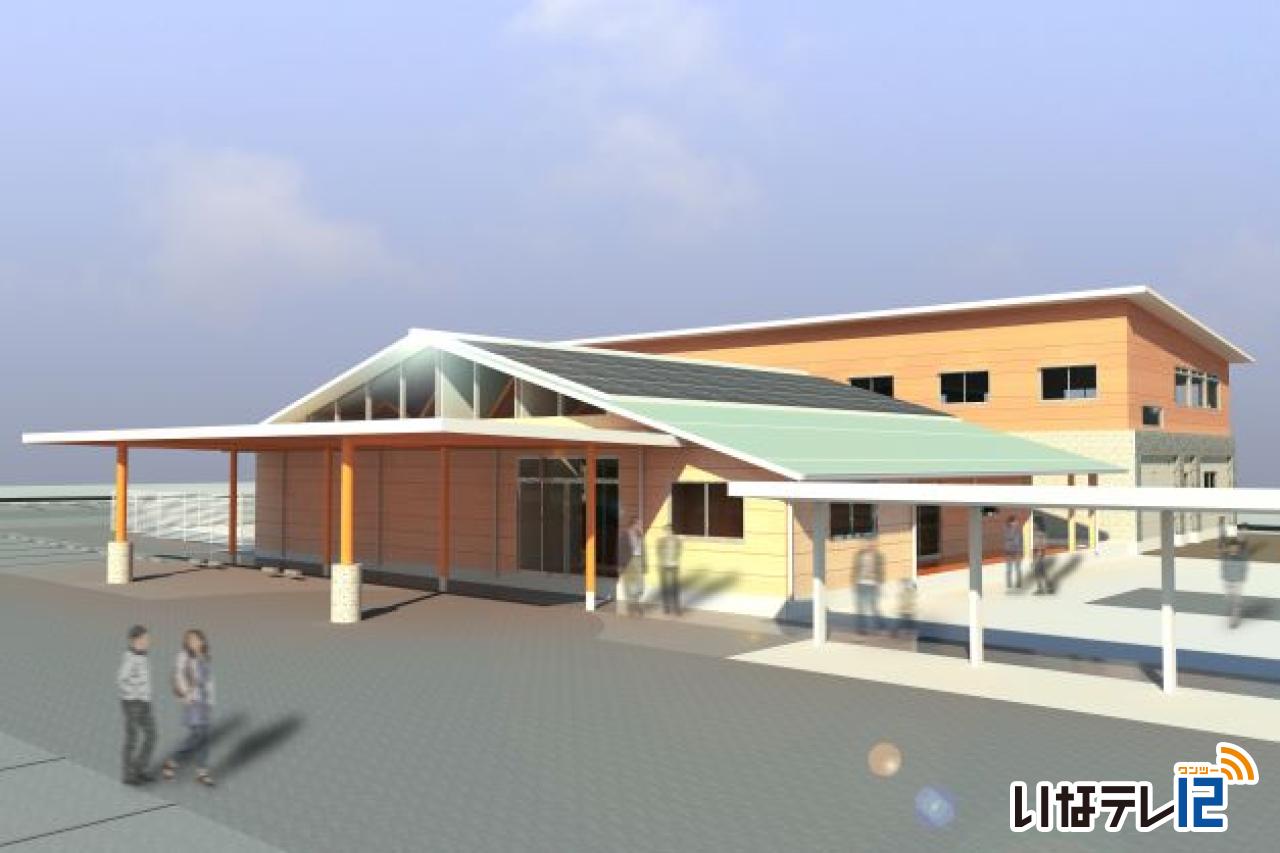

inadani sees入居者募集開始

伊那市西箕輪に建設が進められている産学官連携拠点施設「inadani sees」の入居者の募集が24日から始まりました。

この日市役所で開かれた記者会見で白鳥孝市長が概要を説明しました。

inadani seesは、西箕輪に建設中の産学官連携拠点施設で、オフィス専用施設10室の入居者の募集が始まりました。

この施設は、信州大学の研究者やベンチャー企業に貸し出し、農林業についての研究結果を活用することで、持続可能な地域社会の構築を目指すものです。

募集している部屋は、広さによって料金が異なり、価格は月額4万4千円から21万6千円となっています。

募集期間は2月10日(金)までです。

施設は現在建設中で、4月からの利用開始を予定しています。

-

三峰川みらい会議 木の伐採作業

河川環境の整備に取り組む三峰川みらい会議は、三峰川の河川敷に生えた木の伐採作業を22日に行いました。

この日は、伊那市富県の河川敷で作業が行われ、三峰川みらい会議のメンバーとボランティアの30人が参加しました。

参加者はチェーンソーで木を切り倒していました。

この取り組みは三峰川みらい会議が、本来の河川環境・景観を取り戻し、親しみやすい河川にしようと行ったものです。

新型コロナウイルスの影響で3年振りに行われました。

伐採された木は、ストーブの薪として、参加者が持ち帰りました。

残った枝や根は、天竜川上流河川事務所の協力で処理されるということです。

三峰川みらい会議では「活動を通して自然を守っていきたい」と話していました。

-

寒さを利用して日本酒の寒仕込み

17日朝の伊那地域の最低気温は氷点下5.3度で、2月下旬並みの寒さとなりました。

伊那市高遠町上山田の株式会社仙醸では、冬の寒さを利用して日本酒を仕込む「寒仕込み」がピークを迎えています。

今朝は杜氏4人が、酒米 金紋錦を使った純米大吟醸の仕込みを行っていました。

米が蒸しあがると、ベルトコンベアの上で冷ましていきます。

冷ました米はパイプを通り、タンクの中に入れられます。

このタンクの中には水と麹が入れられていて、1か月ほどかけて発酵させます。

仕込みの際、タンクの中の温度が高いと雑味が出て品質が下がってしまうため、寒さを利用し米を冷ますことが重要になるということです。

仙醸では9月から4月にかけて仕込みを行いますが、大吟醸や純米大吟醸は、寒さの厳しい12月から2月に行うということです。

金紋錦の純米大吟醸の仕込みは、20日まで3日に分けて行われます。

仙醸の寒仕込みのピークは2月まで続くということです。

-

伊那の農林資源活用で事業展開

伊那市の農林資源を活用し新しい事業を行う伊那農林アクセラレータープログラムの初会合が14日伊那市創造館で開かれました。

初会合では公募により伊那市から採択された企業など6団体が企画した新しい事業内容について発表しました。

このうち東京都の電子部品製造会社ティエスビー株式会社は副業として、伊那地域の農産物を使い電子レンジで温めるだけで食べることが出来る食品を開発し全国の社員食堂で販売する事業を発表しました。

伊那市長谷でマウンテンバイクのツアーを行っている株式会社トレイルカッターはコースを拡大し伊那市を世界的なマウンテンバイクの観光地にしていきたい、と構想を語っていました。

伊那農林アクセラレータープログラムは地域づくりの専門組織で東京を拠点に活動している「インスパイア」と伊那市が協力して行っているものです。

プログラムでは各企業などが、発表した事業を実践し3月に成果を報告する計画です。

-

みはらし いちご狩りスタート

伊那市西箕輪の農業公園みはらしファームのいちご園で、いちご狩りが2日にスタートしました。

初日の2日には、親子連れなどがいちご園を訪れ、赤く実ったいちごを楽しんでいました。

いちご狩りは、50分間の食べ放題です。

燃料や資材の高騰などから、今年から200円値上がりし、大人は1900円から2100円に、小学生未満は1200円から1400円になりました。

みはらしいちご園には17のハウスがあり、一つ10アールのハウスに3種類1万株が植えられています。

新型コロナの影響で、人数を例年の2/3ほどに制限して開場していて、年始は予約でいっぱいになったということです。

しかし、コロナ前は、年間7万人訪れていたという来場者は、昨シーズンで半分ほどに落ち込んでいます。

みはらしいちご生産組合では、「天候にも恵まれ、おいしく甘いいちごに育っている。昨シーズン以上に多くの人に訪れてほしい」と話していました。

いちごは花を咲かせてから赤くなるまで1か月ほどかかるということで、ピークは春休みごろだということです。

みはらしいちご園のいちご狩りは5月31日まで行われます。

-

伊那市地域おこし協力隊 佃さん委嘱

伊那市の地域おこし協力隊の委嘱式が4日市役所で行われ、新たに1人が任命されました。

新たに任命されたのは千葉県出身の佃夏子さん37歳です。

この日は、白鳥孝市長から委嘱書が手渡されました。

佃さんは、早稲田大学を卒業後、東京の保険会社に就職しました。

伊那市が主催する農業のオンラインスクールに参加した事がきっかけとなり、応募したということです。

協力隊では伊那谷の農林産物を使った商品開発や宣伝、ブランド化などを行うという事です。

佃さんは「地域の人たちと繋がりをつくり、伊那谷の農産物の魅力を発信していきたい」と話していました。

佃さんの任期は1日から最長3年となっています。

-

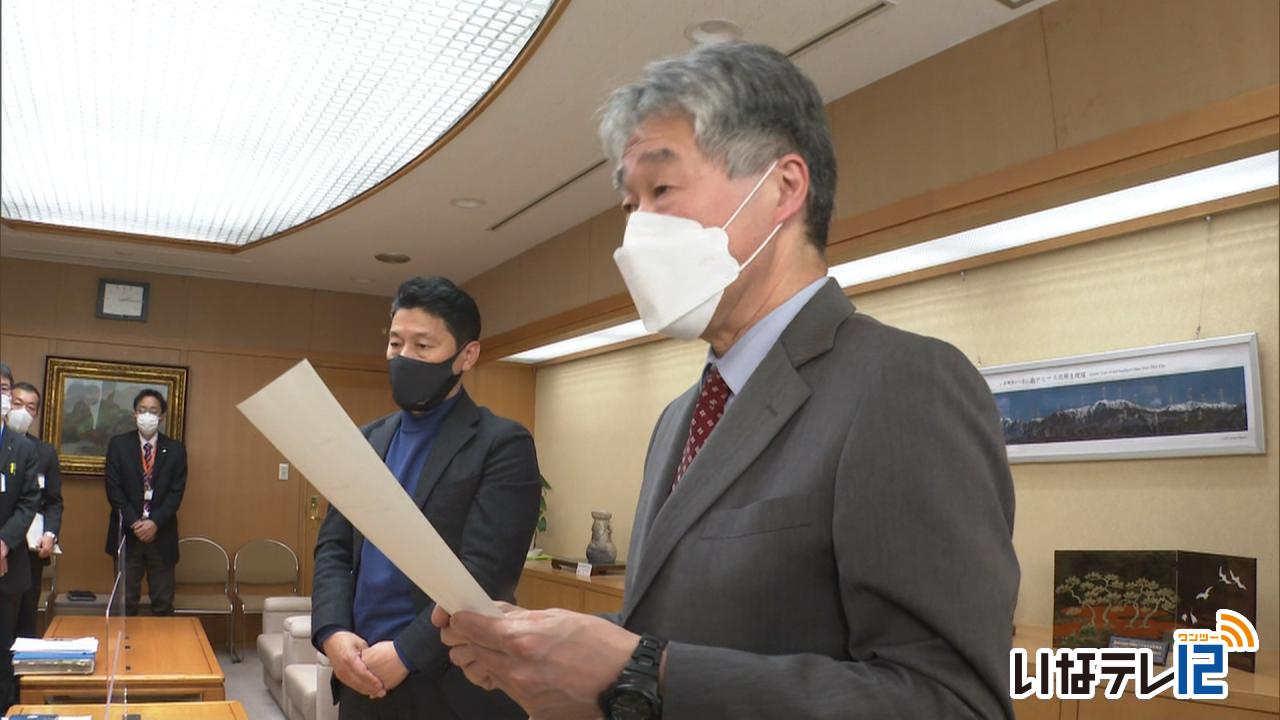

伊那市都市計画審議会 下水道事業の変更案について答申

伊那市都市計画審議会は、農業集落排水処理区の美篶東部エリアを公共下水道に統合することなどについて、「異議なし」との検討結果を白鳥孝市長に15日、答申しました。

この日は、伊那市都市計画審議会の岡野哲郎会長が市役所を訪れ、白鳥市長に答申書を手渡しました。

白鳥市長は、この日開かれた審議会に公共下水道の排水区域の変更について諮問していました。

変更案は、美篶東部の農業集落排水処理区を公共下水道に統合するものです。

伊那市では、平成元年から公共下水道化を進めていて、未統合の美篶東部と福地地区のうち、低額にできることなどから、美篶東部を優先するとしています。

ほかに、新たに宅地化がすすむ西町城南町の一部を計画区域に編入し、下水道整備を進めることなどをあげています。

審議会では、この案に「異議なし」と答申しました。

伊那市では今後、変更案の申請手続きをし、来年3月の正式決定を目指すとしています。

なお、昨年度末の行政人口に対する生活排水水洗化率は94.2%となっています。

-

山紫プレミアム 21日発売

伊那市と信州大学農学部が開発したやまぶどうを使い長期熟成させたワイン「山紫プレミアム」が完成し、21日から販売されます。

市役所で開かれた記者会見で、伊那ワイン工房の村田純社長と、やまぶどう生産者の城倉友幸さんが完成したワインについて説明しました。

去年収穫したやまぶどうを14か月間熟成させたプレミアムワインです。

720ミリリットル入りが税込み4,000円、375ミリリットル入りが税込み2,300円で、それぞれ100本の販売です。

山紫プレミアムは、市内の酒販店などで購入できます。

このほか、やまぶどうを使って作られた「山紫ジャム」が140g入り518円、「山紫ジュース」が500ミリリットル入り1,080円で販売されています。

-

上伊那 米の生産数量目安値2万6,314トン

来年の上伊那の米の生産数量目安値は2万6,314トンと、今年に比べて543トン減少しました。

6日は、伊那合同庁舎で長野県農業再生協議会が開かれ、来年の米の生産の目安値が決まりました。

上伊那の来年の生産数量目安値は2万6,314トンで、今年から543トン減りました。

依然として国、県ともにコロナ禍前と比べ多くの在庫を抱えていることなどから算定したということです。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内の市町村別では、伊那市が1万1,249トン、箕輪町が2,147トン、南箕輪村が1,425トンとなっています。

-

おもてなし牛乳のパッケージをリニューアル

上伊那地域酪農協議会が企画・開発した「酪農家のおもてなし牛乳」のパッケージがこのほどリニューアルされました。

新パッケージには、伊那市の伊那食品工業が販売する「牛乳寒天の素」の広告が掲載されています。

今回リニューアルしたのは、1リットル入りパックです。

上伊那地域酪農協議会と伊那食品工業が協力することで、牛乳は飲むだけではなく、加工し食べることもできることをPRし消費拡大を目指します。 -

羽広菜まつり 収穫し量り売り

伊那市西箕輪中条の畑で羽広菜まつりが26日と27日の2日間行われています。

西箕輪の畑では、訪れた人たちが羽広菜かぶを収穫していました。

羽広菜かぶは、信州の伝統野菜に選定されています。

みはらしファームでは羽広菜かぶを多くの人に知ってもらおうと毎年まつりを開いています。

まつりではほかに野沢菜の収穫もでき、羽広菜かぶは1キロ110円、野沢菜は1キロ60円で購入できます。

みはらしファームの羽広菜まつりは27日も行われます。

-

信大生 小黒川PAで伊那谷の野菜PR

南箕輪村の信州大学農学部の学生は、伊那谷の野菜をPRするイベント「伊那谷を食べよう!」を26日中央自動車道の小黒川パーキングエリアで開催しました。

26日は信大農学部の学生が調理したガレットを訪れた人たちに振る舞いました。

ガレットはリンゴと野菜の2種類で、生地に使用するそば粉や具材のリンゴ、カボチャなどは地元産を使用しています。

信大農学部とネクスコ中日本では、小黒川パーキングにある農産物直売所「やさい村」の活性化について4年前から共同研究を行っています。

イベントは研究の一環でニーズに関するアンケート調査を行うと共に、伊那谷の野菜を食べてもらおうとガレットにして提供しました。

このイベントは27日も午前11時から午後2時まで、中央道の名古屋方面に向かう下りの小黒川パーキングで開かれる予定です。

-

JA上伊那独自の支援策発表

JA上伊那は、肥料や飼料などの価格高騰を受け、厳しい経営環境に置かれている農業者の負担軽減を図るため、独自の支援策を24日発表しました。

24日は、伊那市のJA上伊那本所で記者会見が開かれ、西村篝組合長らが概要を説明しました。

肥料や飼料などを購入した金額の5%をJA上伊那が支援します。

対象者は、JA上伊那組合員です。

対象商品は、JA上伊那資材部門と上伊那管内のコメリ店で購入した肥料・飼料・マルチ等の一般資材、段ボールや紙袋などの出荷資材です。

対象期間は、今年1月1日から12月31日までで、期間内に代金を決算した対象商品の購入額に対し5%を支援します。

コメリ店で購入した商品の金額が確認できるレシート等の提出期限は来年1月末まで。

JA資材店で購入した対象商品については書類などの提出は不要だということです。

支援金の入金については、来年3月下旬に組合員の口座へ入金する予定です。

支援総額はおよそ1億3千万円を見込んでいます。

また、特別支援に合わせJA上伊那畜産部会員に対して飼養頭羽数に応じた支援を行います。

支援総額は、およそ550万円を予定しています。

-

農福連携で野沢菜収穫作業

伊那市西春近の有限会社ぱぱな農園の圃場では、「農福連携」の一環で障害者就労施設の利用者が野沢菜の収穫作業を行っています。

22日は、伊那市や箕輪町の就労施設の利用者と職員あわせて16人が、およそ10アールの畑で作業を行いました。

野沢菜を収穫したあと根の部分を切り、葉を選別していました。

農福連携は、人手不足が課題となっている農業を福祉施設の利用者が手伝うことで、働く場所の確保や工賃アップを目指すものです。

就労施設の支援を行う、長野県セルプセンター協議会がコーディネーター役となり、農家や農業法人と施設を結び付けています。

ぱぱな農園では、上伊那の施設と連携し野沢菜収穫を行っていて、今年で3年目です。

今年は上伊那の8施設が作業を行い、ぱぱな農園で収穫される24トンのうち、およそ半分を農福連携で収穫することになっています。

収穫した野沢菜は、来年1月中旬から、全国のかんてんぱぱショップで野沢菜漬けとして販売されるということです。

-

信大農学部 シクラメン販売始まる

南箕輪村の信州大学農学部の学生が栽培したシクラメンの販売が15日から始まりました。

農学部のキャンパス内にある生産品販売所では、赤や白、ピンクのシクラメンが並んでいます。

シクラメンは、農学部の植物資源科学コースの2年生が授業で育てたものです。

今年は、15種類、1,500鉢を用意し、価格は1鉢税込み1,500円です。

去年は、1,800鉢用意し、2週間ほどで完売したということで、信州大学では、早めの購入を呼び掛けています。

シクラメンは、毎週水曜日と木曜日に、生産品販売所で販売され、なくなり次第終了となります。

なお、23日(水)は祝日のため、22日(火)に販売が行われます。

-

長野県農村生活マイスター協会 30周年記念式典

女性の立場から農業振興を図る、長野県農村生活マイスター協会の30周年記念式典が、伊那市の伊那文化会館で10日に行われました。

式典には、会員などあわせて400人が出席しました。

長野県農村生活マイスターは、女性の社会参画を推進するため、小中学校での食育活動や地元農産物の普及など農業振興を行う女性のことで、県知事が認定します。

協会は、平成5年に設立され、今年で30周年を迎えました。

これまでに1,144人が認定され、現在は780人が活動しています。

式典では、上伊那農業高校の農業クラブが、畜産班が取り組む鹿肉の活用方法についての活動を発表しました。

畜産班では、10年ほど前から鹿肉の普及に向けた活動を行っていて、今年5月には、解体から加工・販売ができる食肉処理施設が完成しました。

生徒たちは、「捕獲された鹿を食肉として活用することは、農作物などを守るのと同時に食材の地産地消につながる」と発表していました。

-

森とたき火を楽しむイベント 第5回森JOY

伊那市ミドリナ委員会が主催する、森を楽しむイベント「森JOY」が、伊那市の市民の森で6日に行われました。

イベントでは、ワークショップや薪割り体験が行われ、家族連れなどでにぎわっていました。

「たき火と森を楽しむ日」がテーマの今回は、13か所のたき火スポットが設けられ、火を囲んでイベントを楽しんでしました。

イベントではほかにコンサートも行われ、伊那市出身のピアニスト、平澤真希さんの演奏にあわせ、オペラ歌手の髙橋正典さんが歌声を響かせました。

森JOYは、伊那市が次世代に自然環境や農林業を引き継いでいこうと進めている「50年の森林ビジョン」を民間の立場からサポートする、伊那市ミドリナ委員会が開いたもので、今年で5回目です。

-

箕輪西小 みどりの少年活動で間伐作業

箕輪町の箕輪西小学校4年生はみどりの少年団活動の一環で、地域住民らと一緒に間伐作業などを27日に行いました。

この日は、学校近くにある上古田の区有林で作業を行いました。

児童たちは、不要な木を伐採する、間伐と枝打ちの作業をしました。

上伊那森林組合の職員から教わりながら、木や枝を切っていました。

また、鹿などの食害から守るための薬剤を、児童達が5月に植樹したヒノキに塗りました。

葉の表面に塗った薬の匂いで、鹿などを寄せ付けない効果があるということです。

箕輪西小のみどりの少年団の活動は、森に親しみ環境への理解を深めてもらおうと、毎年4年生が行っています。

一緒に作業をした地域住民有志で作る西山会のメンバーのひとりは、「作業を通して、山の大切さを知ってもらいたい」と話していました。

-

無農薬の米で収穫祭

無農薬・無化学肥料で米づくりを体験する「長谷みらい米づくりプロジェクト」の収穫祭が23日伊那市長谷の溝友館で開かれました。

収穫祭には農業振興に取り組む「長谷さんさん協議会」や移住定住を促進する団体「溝口未来プロジェクト」のメンバーのほか伊那市に移住し米づくりを体験した家族など15人ほどが集まりました。

自分たちで作った米のほか鹿肉などが用意され参加した人たちが味わっていました。

このプロジェクトは農業に関心のある人たちに無農薬・無化学肥料での米づくりを体験したもらおうと企画されたもので9月に収穫作業が行われました。

プロジェクトを企画したメンバーは「無農薬・無化学肥料の米は、ニーズがあるので続けていきたい。

そのためにも共に活動してくれる人の輪を広げていきたい。」と話していました。 -

信大農学部で今年の新米販売

南箕輪村の信州大学農学部の学生が低農薬栽培で育てたコシヒカリの販売が、19日から始まりました。

販売が始まったのは、信州大学農学部の植物資源科学コースと動物資源生命科学コースの2年生が実習の一環で栽培したコシヒカリの新米です。

低農薬で栽培されていて、価格は10キロで3,900円です。

この他、天日干しで自然乾燥した、はざかけ米は10キロ4,500円、玄米は30キロで1万円です。

米は大学が所有する南箕輪村神子柴のおよそ2・5ヘクタールの田んぼで作られ、今年はおよそ13トンを収獲しました。

今年は天候に恵まれ、例年より1トン以上多いということです。

米は、信大農学部内にある生産品販売所で購入できます。

全国発送も行っているということです。

-

県農業経営者協会上伊那支部と県議会議員の懇談会

長野県農業経営者協会上伊那支部と、長野県議会議員との懇談会が9月26日にJA上伊那本所で開かれました。

懇談会では県農業経営者協会上伊那支部の7人が、地元選出の県議会議員4人と意見を交わしました。

農業経営者協会からは「新しい担い手の確保が難しい」という課題や「地産地消の輪を広げる取り組みとして、東京都内などで農産物のPRをしていきたい」といった提案がありました。

駒ヶ根市選出の佐々木祥二県議は「上伊那の農業が発展していくように一つでも実現できるように努力をしていきたい」と話しました。

この懇談会は地域農業を発展させようと、毎年開かれています。 -

JA上伊那南箕輪支所 りんご収穫体験

JA上伊那南箕輪支所は、りんご収穫体験を、南箕輪村の田中りんご農園で15日に行いました。

この日は、村内の親子など25人が参加しました。

収穫したのは、シナノスイートと秋映で、参加者は自分の好きなりんごを選んでいました。

この体験は、りんごの収穫を通して農業への理解を深め、地域全体で農業を行っていることを実感してもらおうと開かれました。

JA上伊那では、「りんごだけでなく地元でとれる農産物を食べて、地元農家を応援してほしい」話していました。

72/(土)