-

水稲 播種作業始まる

箕輪町中原のJA上伊那北部水稲育苗センターで、水稲の播種作業が始まりました。 9日は10人ほどが作業にあたっていました。 播種作業は9日から始まり29日まで行われます。 箕輪町の育苗センターでは辰野町と箕輪町、宮田村の水稲の苗を作っています。今年から、宮田村の苗も担当する事になり、去年より7千枚多い7万5千枚の苗箱を作るという事です。 コシヒカリが全体の9割を占め、残りはアキタコマチともち米となっています。 苗箱に専用のマットを敷いて消毒された種もみを蒔き土をかぶせたあと室温が28度、湿度ほぼ100パーセントに保たれた出芽室に3日間入れられます。 出芽した苗は、ハウスなどで20日から30日ほど育てられ、ゴールデンウィーク頃から田んぼに植えられるということです。

-

パレードで山火事予防

山火事予防を呼びかけるパレードが今日、伊那市などで行われました。 9日は、県や市町村職員8人が伊那合同庁舎前を出発し、伊那市から辰野町までをまわり火災予防を呼びかけました。 啓発活動は、空気が乾燥し山火事が発生しやすい毎年この時期に行われているものです。 上伊那管内では去年、6件の山火事が発生していて、合わせて2.75ヘクタールを焼きました。 これはおととしと比べ6倍の焼失面積となっています。 今年は2件の火災被害が出ています。 上伊那地方事務所の青木一男所長は「これから農作業などで土手焼きや焚き火をする機会が増えるので、意識を高めてもらえるよう呼び掛けたい」と話していました。 啓発活動は、あすも行われ、駒ヶ根市から中川村までをまわるということです。

-

営農型太陽光発電施設計画の農地転用 不許可

南箕輪村農業委員会総会が7日、村役場で開かれ、委員会は大芝での営農型太陽光発電施設計画にともなう農地の一時転用を不許可としました。 農業委員会総会には委員16人が出席し、大芝で計画中の農作物を栽培しながら太陽光発電を行う営農型太陽光発電、ソーラーシェアリングに伴う、農地の一時転用について審議しました。 これは神奈川の太陽光発電事業者が地元農家と共に進めているものです。 およそ2万平方メートルの農地に太陽光パネル5千枚ほどを設置し中部電力に売電する計画です。 高さ3メートルほどの支柱にパネルを設置することで農地としての活用も継続します。 委員からは「パネルありきで話しが進んでいて営農が実施できるか疑問。」 「計画がうまくいかなかった場合パネル撤去はどうなるか不安。」 「詳細な営農計画を示すべき。」といった意見が出されていました。 総会では委員会の採決が行われ会長を除く15人全員が農地の一時転用について不許可としました。 神奈川の業者は委員から出された意見について検討し計画を再提出するとしています。

-

アルストロメリア 出荷最盛期

南米原産の花、アルストロメリアの出荷が伊那市など上伊那地域で最盛期を迎えています。 長野県は、アルストロメリアの生産量が全国一で、国内のシェアの3割を占め、その8割は上伊那産ということです。 今は、花の出荷のピークで、伊那市東春近田原の酒井弘道さんのハウスでも作業が本格化しています。 JA上伊那花卉部会のアルストロメリア専門部の部長をつとめる酒井さんは、ハウス13棟、8,300平方メートルで花を栽培しています。 主に大都市圏を中心に、北は北海道、南は九州まで出荷されていて、その数は、年間で75万本にのぼります。 ハウスで切った花は、近くの自宅まで運び、切りそろえ、ダンボール詰めしていきます。 アルストロメリアの出荷のピークは5月の母の日頃まで続きます。

-

田植えシーズン前に種籾の発芽作業

田植えシーズンを前に、箕輪町のJA上伊那水稲育苗施設では、種籾を発芽させるための作業が、連日、行われています。 施設では、4月9日からの播種作業を前に、3月下旬から、連日、種籾を発芽させるための作業が行われています。 籾は、60度ほどで10分間温めて殺菌したあと、1週間水につけます。 それを28度に保たれた部屋に、24時間入れて発芽させます。 発芽させた後は、脱水機にかけて乾燥させ、は種作業を行うまでの間保管します。 こちらの施設では、これまで辰野町、箕輪町の田んぼの苗を作ってきましたが、今年からは宮田村の一部も担当するようになりました。 扱う籾は、袋にして3200袋、およそ13トンで、育苗箱にして7万5千枚ほどになります。 今年も、夏が暑いことが予想されることから、暑い時期の出穂を避けるため、 今年は全体的に作業を1週間ほど遅らせています。 JA上伊那の職員によると田植えのピークは、5月20日前後になるということです。

-

県道与地・辰野線沿いにハナモモ植樹

県道与地辰野線の整備を行っている「信州みのわ花街道推進協議会」は29日、ハナモモの苗を植えました。 29日は、会員およそ50人が県道与地辰野線の辰野境から伊那境までの8キロに、ハナモモの苗およそ30本を植樹しました。 会では、協働の街づくりの一環として10年前から整備活動を行っていて、現在道路脇にはハナモモが1,260本植えられています。 毎年多くの人が花を見に訪れていて、近年では大型バスで来る観光客も増えているということです。 会員らは植樹の他に、消毒をしたり肥料を与えたりしていました。 花の見ごろは4月下旬ということです。 会では、見ごろに合わせてウォーキングのイベントなどを計画しているということで、多くの人に見てもらいたいと話していました。

-

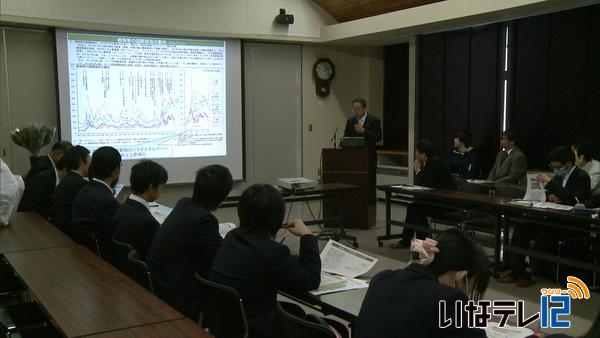

果樹凍霜害対策研修会

りんごや梨の凍霜害を未然に防ごうという研修会が18日、箕輪町のJA上伊那箕輪果実選果場で開かれました。 これは、去年上伊那で大きな被害があったりんごや梨の凍霜害を今年はできる限り防ごうと、JA上伊那果樹部会が主催したものです。 この日は、上伊那の果樹生産者およそ60人が参加しました。 研修会では、上伊那農業改良普及センターの職員から、樹木を寒さから守るために最も効果的だとされている、せん定した枝のチップを活用した燃焼法の実施方法が説明されました。 耐熱素材でできた容器に、せん定したりんごや梨の枝をチップ状に乾燥させたものを入れ、火を点けます。 りんごは、木が並ぶ通路に、梨は枝が広がっている下にこれを置きます。 燃焼時間はおよそ3時間で、10アールあたり40個置くのが効果的だということです。 JA上伊那によりますと、去年の上伊那の凍霜害の被害は、およそ230ヘクタール、2億8,500万円となっています。

-

福島の佐藤さんが新規就農講座で講演

東日本大震災の影響で、福島県から伊那に移住している果樹農家 佐藤浩信さんが、新規就農者を対象にした研修会で、7日、講演しました。 この日は、今年度12回開かれてきた新規就農実践塾のまとめとなる研修会が伊那市のJA上伊那西箕輪支所で開かれ、14人が参加しました。 佐藤さんは、福島県伊達市で、ギフト用の果物を主に扱う果樹園を営んでいます。そこで、桃やりんご、さくらんぼ・柿などを栽培・加工しています。 福島第一原発事故直後の2011年3月15日に避難を始め、4月2日には、伊那の地に移ることを決めました。 伊那の地を再起の場所に決めたのは、この場所が果樹栽培に適した場所だと感じたからだといいます。 佐藤さんは「伊那は標高差があるため、地域の中でも収穫時期を1週間程度ずらすことができる。東京、名古屋、大阪ともつながっているので観光地としても可能性がある」と話しました。 また、需要が多い時期に収穫時期を合わせれば、高く販売することができるといった戦略についても話していました。 実践塾の参加者からは、りんごの収穫期と柿の加工の時期は重なるが、作業的に可能なのかなどといった質問が、次々と出されていました。

-

伊那華のみそ娘 寒仕込み

JA上伊那の特産みそ「伊那華のみそ娘」の寒仕込みが本格化しています。 蒸した米に麹菌をつけて2日間おき、大豆とあら塩を混ぜておけに入れていきます。 伊那市東春近の主婦15人でつくる加工組合が毎年農閑期のこの時期に仕込んでいて、今年で15年目を迎えます。 味噌の消費量は年々減少気味で、今年は在庫調整のため、去年の12トンから6トンと生産量を半減させるということです。 伊那華のみそ娘は、伊那産のコシヒカリと大豆を使用しています。 組合長の小林都志子さんは、「地域の学校でも使ってもらっている安心で安全な味噌。ぜひ多くの人に味わってもらいたい」と話しています。 味噌の仕込みで特に大事なのは、麹づくりです。 味を左右するというその作業は、蒸らした米を42度まで下げて、麹菌をまぶしていきます。 組合発足当初から参加している人が多く、息のあった仕事ぶりでてきぱきと進めていました。 味噌は、1年間ねかせてJAの直売所などに出荷されていきます。 仕込みは、3月20日頃まで行なわれます。

-

フクシマで菜の花プロジェクト

チェルノブイリ原発事故で、放射能に汚染された土壌を菜の花の力で回復させる伊那谷発の菜の花プロジェクトが、今福島県で始まろうとしています。 NPO法人チェルノブイリ救援中部理事で南箕輪村の原富男さん。 今年1月から福島県郡山市の障害者就労支援施設で、菜の花や鶏糞からエネルギーを取り出し、排出液から放射能を取り除くプラントの建設を進めています。 3月中旬の完成を目指し、5月頃からの稼動を目指します。 原さんは、1986年のチェルノブイリ原発事故の5年後から粉ミルクや医療器械を現地に送る支援を始めました。 2005年頃からは、畑の徐染と地域振興への取り組みをはじめました。 菜の花のナタネ油からバイオディーゼル燃料をとり、放射能は、ゼオライトに吸着させ、排出液は、肥料として使うしくみで、「菜の花プロジェクト」と名づけました。 菜の花を栽培した後の2年間は、同じ畑で野菜を栽培してもセシウムが含まれないということがわかり、プロジェクトは、今後規模を拡大する計画です。 フクシマで展開しているプロジェクトは、バイオディーゼル燃料に加え、バイオガスを発生させるしくみが大きな意味を持ちます。 ここでは、共同作業所として会津地鶏の養鶏場を運営していて、鶏糞を活用しようという狙いがあります。 鶏糞は、原発事故の前は、肥料として販売していましたが、原発事故の後、放射性物質が検出されたため、販売を中止しました。 施設を運営する社会福祉法人にんじん舎の会では、試行錯誤を繰り返し、菜の花プロジェクトに行き着きました。 ここでの菜の花プロジェクトは、バイオディーゼル燃料を取り出した後、放射能が含まれる菜の花の茎や鶏糞を発酵させメタンガスを電力に変えて売電する計画です。 排出液は、ゼオライトで放射能を取り除き、液肥として活用します。 福島第1原発事故から3年、 4回目の春が訪れようとしています。

-

上農高校生徒対象の就農懇談会

伊那市やJA上伊那は、上伊那農業高校の生徒を対象に、将来、地元への就農を考えてもらうための懇談会を、27日、上農の同窓会館で開きました。 懇談会には、1年生から3年生までの、就農希望者や、農業関係の学校へ進学する生徒30人ほどが参加しました。 懇談会は、人口増加策や、農業振興のために、将来、上農生に地元で就農してもらいたいと伊那市などが初めて開きました。 白鳥 孝伊那市長は、中国などで爆発的に人口が増加し、今後、食料不足になる可能性があるとして、日本は自給率を上げなければならないと説明しました。 上伊那は、標高差があり、どんな分野の農林業もできる可能性に満ちた地域だとして、白鳥市長は、「せっかく高校で農業を勉強したのだから、可能性の高い地域である伊那谷で農業をやってもらいたい」と話していました。

-

農業施設被害 過去最大

JA上伊那は、今回の大雪による19日現在の被害をまとめました。 パイプハウスの倒壊を中心にした施設被害は、356棟、3億3,700万円余りで、施設被害としては過去最大となっています。 2回の大雪による内訳は、2月8日が259棟、2億5,600万円、14日は、97棟、8千万円余りです。 市町村別では、伊那市が175棟、1億6,100万円、駒ヶ根市が72棟、7,800万円、飯島町が52棟、4,600万円などとなっています。 作物別では、水稲育苗施設が110件、1億1,000万円、野菜施設が107棟、1億円、花卉施設が75棟、7,100万円などとなっています。 作物被害は、アルストロメリアなど花卉を中心に2,106平方メートル、377万円余りとなっています。 21日は、JA上伊那災害対策本部の2回目の対策会議が開かれ、復旧に向けた対応策を話しあいました。 御子柴茂樹組合長は、今回の大雪で出張先から戻れず、14日から17日まで山梨県のJR甲府駅に足止めされたということです。 JA上伊那では、パイプハウスの部材や施工業者の人員確保を行う考えです。 ただパイプハウスの注文が殺到し、生産者の希望に沿った復旧が出来ないことが懸念されるとして、現在作物を栽培している施設を最優先に対応する考えです。 次に優先するのは、今年の作物栽培に向けての施設で、水稲や野菜などの育苗に係る施設をあげています。 今回振った2回の大雪は、今年の稲や野菜、花卉の栽培に暗い影を落としています。

-

洋らんの展示会 大雪のため会期1日延長

春の訪れを告げる洋らんの展示会が15日から箕輪町富田のガーデン和らぎで始まりました。 会期は、大雪のため一日延長し、17日までとなっています。 会場には、270鉢、40種類の洋らんが並んでいます。 展示会は、町内外の愛好家で作る洋らんの花を咲かせる会が一年間の成果の発表の場として毎年開いているものです。 中には、会独自で交配をさせた品種もあります。 会では、「今年は寒さで展示会に合わせて花を咲かせるのに苦労した。会員が一年間努力して咲かせた花を見てほしい」と話していました。 会期は16日までの予定でしたが、大雪の影響で見に来られなかった人たちのために、一日延長します。 洋らんの花を咲かせる会の展示会は17日月曜日まで、箕輪町富田のガーデン和らぎで開かれています。 それでは天気予報です。

-

6次産業化推進へ基礎講座

農産物の生産から加工、流通まで行い新たな付加価値を創りだす6次産業化について学ぶ講座が5日伊那市のJA上伊那伊那支所で開かれました。 講座は県や市町村、農業団体等で組織する上伊那6次産業化推進協議会が開いたもので農業関係者およそ50人が受講しました。 講演では県の6次産業化推進協議会のプランナーを務める天野良英さんが話をしました。天野さんは売れる商品づくりについて「価格やデザイン、機能性など、全ての要因を満足した物は、ポイントがぼやけ魅力が伝わらない。一点突破の魅力ある商品をつくり、ポイントを明確にして商品展開して行く事が大切」と話していました。 講座ではこの他に、国の定める6次産業化法の概要や補助制度について説明が行われました。

-

雪の影響でパイプハウス倒壊

8日の大雪の影響で上伊那では農家のパイプハウスが倒壊する被害がでています。 JA上伊那のまとめによりますと午後4時現在倒壊したのは100棟以上で被害はさらに拡大するものとみられています。 南箕輪村大泉の農家、唐澤俊男さんのパイプハウスも雪の重みで壊れました。 10日はJA上伊那の下村篤常務理事が壊れたパイプハウスの状況を確認し農家から話を聞いていました。 JA上伊那によりますと農作物を栽培していたハウスでは暖房をつけていたため雪が溶け倒壊はほとんどなかったということです。 それにより農作物の被害報告も数件だったということです。 午後4時現在のまとめで100棟以上の倒壊があり被害はさらに拡大するものとみられています。 一方大雪以降運休が続いている新宿行きの高速バスも中央道の開通が遅れているため終日運休となりました。 JR飯田線は10日の始発から運行が再開しています。 長野地方気象台では11日以降も路面の凍結や屋根からの落雪などに注意するよう呼びかけています

-

JA上伊那 地域営農ビジョン大賞受賞

JA上伊那は、全国農業共同組合中央会が今年度初めて実施した表彰事業「第1回地域営農ビジョン大賞」の支援部門で大賞を受賞しました。 6日は、JA上伊那本所で受賞報告会が開かれました。 御子柴茂樹組合長は、「農を基盤に地域とともにがんばる上伊那流の文化を全国に発信していきたい」と受賞の喜びを話しました。 全国におよそ700あるJAのトップになったJA上伊那。 先人の知恵を継続発展させ、猫の目のように変わる農政に振り回されることなく、集落営農の先進的地域を築きあげているとして評価されたということです。

-

春富・美和土地改良区で小水力発電へ

農業用水路を活用した小水力発電の研究をしてきた研究会は、伊那市の春富土地改良区と長谷の上伊那美和土地改良区の水路で発電を行う事業計画を決めました。 6日は、伊那合同庁舎に、土地改良区の役員や県、市町村の関係者が集まり、これまでのまとめとなる第4回上伊那地域農業生産基盤再生可能エネルギー活用研究会が開かれました。 研究会は、農業用水路を活用した小水力発電の売電収益で、土地改良施設の維持管理を安定的に行っていけるよう検討を進めてきました。 検討を行ったのは、伊那市の春富土地改良区、上伊那美和土地改良区、駒ヶ根市の大田切土地改良区、駒ヶ根土地改良区の4つです。 そのうち、春富は、桜井分水工で発電を行う予定で、8億9千万円をかけ、小水力発電所の建設を含めた水路整備を行う計画です。 来年度工事に着手し、平成33年度に完成を目指します。 最大可能出力は190キロワットで、かんがい期のみの発電予定です。 美和は、9,500万円をかけて、小水力発電施設を建設する予定で、来年度着工、平成28年度の完成を目指します。 最大可能出力は12キロワットで、通年発電を予定しています。 駒ヶ根市の2つの土地改良区は、採算が合わない事から今回は計画を断念しました。 事業費は、国・県・市町村・土地改良区が負担し、発電した電力は、中部電力に売電します。 土地改良区からは、「施設の維持管理が難しくなる中で、安定した売電ができるようお願いしたい」といった声があがっていました。

-

中古農機具展示場 8日オープン

JA上伊那は新たな顧客開拓をめざし上伊那では初となる中古農機具専門の展示場を8日にオープンします。 伊那市上牧の展示場ではオープンに向けて職員およそ10人が準備を進めていました。並べられているのは中古のトラクターや田植え機などおよそ200台です。 JA上伊那では、これまでも中古農機具の販売を行ってきましたが、今回、展示場を開設する事で、家庭菜園を楽しんでいる人や新規就農者など新たな顧客を開拓したいとしています。 この展示場は、8日午前9時にオープンする予定です。

-

みはらしファームで福豆まき

あすの節分を前に一足早い豆まきが2日伊那市西箕輪のみはらしファームで行われました。 農業の敵として、原子力発電所の鬼や台風の鬼などが登場し、訪れた人たちが豆を投げてやっつけました。 みはらしファーム関係者による福豆まきでは、とれたて市場で販売している農産物加工品や野菜がもらえるものが混じっていて、多くの人が手をのばしていました。

-

西箕輪産の焼酎と酒 試飲会

伊那市西箕輪産のサツマイモを原料とする焼酎と、米を原料とする日本酒の試飲会が、29日夜、伊那市のJA上伊那西箕輪支所で開かれました。 29日夜は、去年12月に完成した芋焼酎「権兵衛魂(ごんべえだましい)」と、生原酒「第六天(だいろくでん)」が用意されました。 試飲会は、西箕輪焼酎芋生産組合が、新酒の完成と消費拡大を目指してはじめて開きました。 権兵衛魂は、権兵衛トンネルの開通に合わせて、8年前から西箕輪産のイモを使って生産されています。 焼酎は、720ミリリットル入りで、1250円となっています。 また、お披露目された日本酒は、組合長の鈴木 光市さんが、西箕輪で生産した酒米美山錦をつかって今年初めて作ったものです。 西箕輪の上戸・中条で信仰されている通称「第六天」と呼ばれている西山神社の名前を取りました。 市内の造り酒屋「宮島酒店」に、1トンの美山錦の加工を依頼し810本のお酒ができました。 こちらは、1升2100円となっていて、ファーマーズあじ~ななどで購入できます。

-

信州の花の品評会 信州フラワーショー

栽培技術の向上と信州の冬の花のPRを目的とした品評会、信州フラワーショーが、30日から伊那市狐島のJA南信会館で開かれています。 長野県が日本一の生産量を誇り、上伊那がその9割を占めるアルストロメリアを中心に、ダリアやアネモネなど416点が出品されました。 冬の時期に行われる品評会は全国的にも珍しく、今回で45回目になります。 審査の結果、最高賞の農林水産大臣賞には、伊那市東春近の酒井弘道さんのアルストロメリアが選ばれました。 今回は、東京や大阪、名古屋などの生花市場の関係者も審査に加わり花の発色や開き具合、全体のバランスを基準に審査を行いました。 品評会に出品された切り花は一般公開され、市場に出ている価格よりも安く購入する事ができます。 一般公開は31日も行われ時間は午前9時から午後1時となっています。

-

若手農業者が情報交換

上伊那の若手農業者が集い事例発表や意見交換等を行う2014アグリフォーラム イン上伊那が29日伊那市のJA上伊那伊那支所で開かれました。 この日は農業者や上伊那農業高校の生徒など80人ほどが参加しました。 フォーラムは「やるぜ!農業」をテーマに農業経営のヒントや、新たな活動のきっかけを作ってもらおうと行われました。 このうち発表会では、果樹農家や酪農家など8人と1団体が、上伊那地域の現状や課題、新たな生産方法の研究について発表しました。 3年前に愛知県から移住し箕輪町の牧場で働いている石郷岡(いしごうおか)直道さんは、「スマートフォンのアプリケーションのひとつラインを活用した、情報共有について紹介しました。石郷岡さんは「これまでの酪農は経験で世話をすることが多く、記録に残していない事が多かった。ラインを活用する事で、牧場の関係者全員が牛の状態について情報を共有でき、記録としても残る。 その結果、牛の健康につながり乳量が多くなった」と話していました。 実行委員会では、フォーラムを通して、農業の価値や魅力を発信し、地域とのつながりを作っていきたいとしています。

-

プチヴェールまつり 料理ふるまう

伊那市富県で特産化を目指す冬野菜「プチヴェール」をPRするイベント、プチヴェールまつりが25日農林産物直売所たかずやで行われました。 まつりでは、てんぷらやサラダなど手作りのプチヴェール料理がふるまわれ、訪れた人たちが味わっていました。 プチヴェールは、芽キャベツとケールを掛け合わせた野菜です。 ビタミンCや鉄分などが多く、栄養価が高いということです。 外側の葉をめくり、内側の芽の部分を収穫します。 現在富県では30人ほどが生産していて、直売所では、来年度からプランターでの栽培も始めるということです。 プチヴェールは1袋150円で、直売所のほか市内のAコープなどで4月末頃まで販売されています。

-

伊那市来年度から「花育」事業スタートへ

伊那市は、来年度から、市内の小学校15校の児童全員に、日本一の生産量をほこるアルストロメリアをプレゼントする「花育」事業をスタートさせます。 市内の全小学校15校の全児童4千人に、アルストロメリアを9千本贈るほか、各学校で3年生を対象に花に関する授業を実施します。 この花育事業は、●感情や情緒を育み、心を豊かにする●花を自宅に持ち帰ることで家族との会話が増える●花き栽培が盛んな地域であることを学ぶことを目的としています。 伊那市によると全国のアルストロメリアの栽培量は、年間6310万本。うち伊那市では670万本を生産していて、栽培量は日本一だという事です。 特産品であるアルストロメリアを子ども達に贈り、更なる消費拡大につなげたい目的もあります。 この花育事業は、来年度からを予定していて、花のプレゼントは5月~6月を予定しています。

-

農産物 イーナちゃんでブランド化

伊那市は、市内の推奨する農産物に、伊那市のマスコットキャラクター「イーナちゃん」を使った商品パッケージをデザインし、ブランド化して都市圏に売り出したい考えです。 23日伊那市役所で開かれた定例記者会見で、白鳥孝市長がトマトジュースの味やデザインを紹介しました。 第一弾として売り出されるのは、伊那市西春近の城倉禾一さんのトマトとトマトジュースです。 その名も城倉さんちの「あるぷすイーナちゃんトマト」。 城倉さんのトマトは、大型トマトとしては市内で唯一、9月から翌年の6月まで通年栽培していることや、安心・安全で高品質だとして、伊那市が推奨する農産物として市の職員がデザインを手がけました。 現在、トマトは市内のスーパーなどで販売しているほか、トマトジュースは、中京圏で販売しています。 ブランド化することで付加価値をつけ価格にも反映できるようにと今回、伊那市がパッケージのデザインを手がけました。 これまでに、手良で栽培されているイチジクのパッケージもデザインされています。 新パッケージのトマトとトマトジュースは、市内で2月から販売を予定しています。 伊那市では、今後も推奨する農産物をあるぷすイーナちゃんのネーミングでブランド化し、販促の支援をしたい考えです。 また、ブランド化された農産物を集めて、8月に都市圏でのキャンペーンも実施したいとしています。

-

合格祈願 伊那華の華満点うどん 新発売

JA上伊那は、上伊那産の小麦ハナマンテンを使った合格祈願のうどん「伊那華の華満点(はなまんてん)うどん」を11日に発売しました。 これは、上伊那産の小麦「ハナマンテン」に満点合格の意味を込めました。 11日は南箕輪村のファーマーズあじ~なに試食コーナーが設けられ、買い物客が味わっていました。 うどんには、三重県の伊勢神宮で合格祈願を行った木曽ひのきの箸が1膳ついています。 伊那華の華満点うどんは、1パック4人前、麺つゆと木曽ひのきの箸付きで、1,000円となっています。 限定2,000パックの販売で、上伊那のAコープやファーマーズあじ~ななどで購入できます。

-

シカ肉を使ったハム作りの体験講座

産学官が連携し農業を基本とした新たな産業づくりを目指す伊那谷アグリイノベーションは、ニホンジカの食材としての活用方法を学んでもらおうと、シカ肉を使ったハム作りの体験講座を、9日に開きました。 ハムに加工するのは、2日前に駆除され県内で加工されたシカ肉10キロです。 この日は、南箕輪村の信州大学農学部で講座が開かれ、上下伊那の企業や自治体から11人が参加しました。 去年10月に設立された伊那谷アグリイノベーションが体験講座を開くのは、今回が初めてです。 講師は信大農学部の大谷元教授がつとめました。 講座初日は、シカ肉を塩漬けにする作業を行いました。 こぶし大に切り分けた鹿肉を秤にかけ、塩、砂糖などの量を計算して混ぜ合わせます。 これを一週間ほど冷暗所に保存し熟成させます。 ハムに加工する際は、シカ肉にない脂分を補うため、同じように塩漬けした豚肉の脂を10%混ぜます。 講座は次回16日に開かれ、今日塩漬けにした肉をハムの形に加工し、試食を行うことになっています。

-

平成26年上伊那の米の生産目標 2万8,973トン

平成26年の上伊那で生産する米の目標数は、2万8,973トンとなり、今年に比べて1,402トン減少となります。 これは、24日JA上伊那伊那支所で開かれた農業再生協議会上伊那地方部総会で決まったものです。 総会には、各市町村関係者やJA上伊那など34人が出席しました。 上伊那の平成26年の米の生産目標数は、今年より1,402トン少ない2万8,973トンです。 市町村別では、伊那市が1万2,475トン、箕輪町が2,387トン、南箕輪村が1,594トンとなっています。 総会では、JA上伊那から各市町村へ、備蓄米に転作する取り組みを積極的に行ってほしいという要望が出されました。 要望については、各市町村で話し合い、来年1月に目標値などを決める予定です。

-

鹿肉ノウハウ勉強会 立ち上げへ

産学官が連携し、農業を基本とした新たな産業づくりを目指す伊那谷アグリイノベーション推進機構は、ニホンジカの食材としての活用について検討する勉強会を立ち上げたい考えです。 18日は、南箕輪村の信州大学農学部で、アグリイノベーションの5回目のシンポジウムが開かれました。 シンポジウムでは、ジャムや鹿肉加工について信州大学の教授や食品加工業者など4人が講演しました。 そのうち、伊那市長谷でジビエ料理を提供しているざんざ亭の長谷部 晃さんは、鹿1頭を丸ごと使った料理について話しました。 猟師でもある長谷部さんは、有害鳥獣として捕殺されたあと、鹿が廃棄されてしまう現状を打破するため、ほとんど食べられることのない内臓やすね肉なども料理し、イベントで提供しました。 その経験から、「鹿は、固い、パサパサ、くさいなどのイメージがあるが、熟成させたり低温で調理するなどの工夫で素材を生かした調理ができる」と話しました。 また、1頭を丸ごと料理で提供した場合、1頭あたり20万円ほどの価値が出たとして、「年間4千頭近く捕殺している伊那市なら少なくとも1億円ほどの産業になるのではないか」と話しました。 これを受けて、伊那谷アグリイノベーションの向山 孝一代表は、「狩猟から調理まで、鹿肉をきちんとあつかうノウハウについての勉強会を立ち上げたい」との考えを示しました。 シンポジウムの後には、長谷部さんの鹿肉料理を味わう交流会が開かれました。 用意されたのは、浸し豆と鹿肉のパテ、パンと鹿レバーペースト、鹿肉カレーなど7品です。 参加者は、普段あまり口にすることのない鹿料理を味わっていました。 長谷部さんからは、熟成が進む最適な方法や、品質管理について信州大学に科学的根拠を研究して欲しいという話題も上りました。 それを受けて、伊那谷アグリイノベーションでは、「大学が研究していることを地域に提供するだけでなく、地域が求めるものを大学が研究していく新しいモデルになるのではないか」と話していました。

-

TPP反対上伊那緊急集会

7日からシンガポールで年内最後のTPP閣僚会合が開催されるのを前に、TPP交渉脱退などを求める緊急上伊那地域農政集会が、5日、伊那市のJA上伊那本所で開かれました。 この日は、上伊那地域から200人が集まり、団結のガンバロー三唱などをしてTPP反対の決意表明をしました。 御子柴 茂樹代表理事組合長は、「主要5項目を死守し、関税撤廃を断固阻止するため、運動を盛り上げていくことは喫緊を要する。心をひとつにがんばっていきたい」と挨拶しました。 集会では、JA長野県中央会の中塚 徹農政対策課長が、「アメリカは、20年程度の猶予期間を容認する変わりに、全品目の関税撤廃に応じるよう主張するなど、閣僚会合の開催を前に、日本に譲歩を求めて圧力をかけてきている」などと報告しました。 その後、5人が意見発表を行いました。 集会ではほかに、JA上伊那の新谷 秀子女性理事が決議案を読み上げ採択されました。 集会の最後には、トラクターなどで市内を街宣し、TPP反対を訴えていました。

252/(水)