-

地区の農地を守れ!中沢地区営農組合の農地管理お助け隊が地区内の耕作放棄地を整備

先祖代々の農地を守ろう竏窒ニ、駒ケ根市の中沢地区営農組合(北沢満組合長)が16日、「農地管理お助け隊」として同地区中割で10年以上放置されていた耕作放棄地約27アールの整備に取り組んだ。作業には11集落から2人ずつ参加。ほ場を覆った草をビーバーなどで刈り倒し、汗を流した=写真。

農業者の高齢化、担い手の減少などが深刻化する中、全国的に荒廃農地が増加。また、放置されたままの荒廃農地に野生動物が入り込み、近隣の農作物が被害を受けるといった事態も生じている。

そんな中、同地区営農組合は、地区の農地を守ろう竏窒ニ一念発起。昨年度から地区独自で「中沢地区営農保全週間」を設け、この期間に集中して自身の農地管理に努めたり、組合員が地区内の耕作放棄地の整備に当たっている。

今年は山際近くにあり、ニホンジカの寝床となっている耕作放棄地を整備。どの地区にも土地利用組織はあるが、耕作放棄地の整備などに継続的に取り組んでいるのは珍しいという。

北沢組合長(55)=中沢中山=は「やっぱり、みんな自分の生まれ育った土地が好きだし、若い人たちに残していきたいと考えている。そのために、今自分たちが頑張らなければ」と話していた。

中沢地区の耕作放棄地は約30ヘクタール。今後、実態調査を進め、農地として復活する場所、山へ還元する場所などを検討していく。 -

東伊那小5年生がJA上伊那の農政対策委員のメンバーから稲の育て方を学ぶ

田んぼについて学ぼう竏窒ニ駒ケ根市東伊那小学校の5年生17人(春日美貴子教諭)が15日、上伊那農業協同組合(JA上伊那)駒ケ根東地区農政対策委員(下平士郎委員長)のメンバーから、稲の育て方や田んぼの多面的機能などを教わった=写真。

田んぼづくりは5年生の学習の一環として各学校で取り組まれており、同校の5年生も挑戦している。そんな中、実際に田んぼを育てている農家さんから稲の育て方や今後の管理方法を学ぶ目的で営農対策委員のメンバーを迎えた。

東伊那小の5年生の田んぼは先日まで中干ししていたが、これから穂が成長する時期を迎えるため、再び水を入れている。指導に当たったJA上伊那駒ケ根東支所の大槻憲治営農課長は「今、稲の穂は下の方にほんの5センチくらいしかないが、これから約1カ月でぐんぐん伸びる。田んぼの状態も良好」などとアドバイスした。

営農対策委員の下平委員長は「子どもたちに農業に目を向けてもらい、将来農業に取り組んでもらえれば」と話していた。

また、この日はJAバンクが全国の小学校高学年向けに作成した食農教育補助教材3種類の贈呈もあった。 -

JAが宮田小に食農教材を贈呈

JAバンクの食農教育応援事業として宮田村のJA宮田支所は14日、宮田小学校に「農業と食」「農業と環境」「農業と経済」をテーマにした3種類の補助教材を贈呈した。各104部を用意し、5年生に活用してもらう考え。清水閣成校長は「子どもたちが食について考えることは、成長のうえで非常に大切なこと」と感謝した。

原田博安理事と、小田切政市支所長、大澤哲郎金融課長が同校を訪問。「食を生産する農家のことも含めて、農業全体に理解を深めてもらえれば」と清水校長に手渡した。

JAバンクは08、09年度の2年間の事業として食農応援事業を展開。子どもたちへの農業に対する教育活動を推進しているが、その一環として高学年を対象にした補助教材を制作し、全国の小学校に配っている。 -

アマランサス間引き体験

実と葉は食用になる上、花も美しいという・ススーパー雑穀・スアマランサスの普及に取り組む伊那地域アマランサス研究会と伊那商工会議所は12日、アマランサスの間引き体験会を伊那市西春近諏訪形の畑で開いた。事前に申し込んだ一般市民など約40人が参加し、高さ約30縲・0センチに成長したアマランサスを根元からはさみで切り取ったり手で引き抜いたりした。間引きした若菜は持ち帰り自由とあって、参加者はいそいそと作業に励んでいた=写真。

体験会に訪れた城倉八智子さん(60)=西春近=は「友達と誘い合って来た。若菜は食べたことはないが、ほうれん草のような味で、おひたしや油いためにするとおいしく食べられるというので楽しみ」と話した。

畑は約16アール。アマランサスは5月下旬縲・月初旬に種をまいた。8月下旬に赤や黄の花を咲かせ、9縲・0月に実が収穫できる。間引きは1本1本の日当たりを確保して生育を助けるため、成長が盛んになる7月上旬に行うという。

アマランサスは栄養価が高いため、同研究会が中心となってさまざまな料理や菓子への利用を研究中。既にそばやパスタ、甘酒などの実用化に成功している。 -

みやだブルーベリーまつり初開催

宮田村駒ケ原でブルーベリーを栽培するフルーツファームひおく、山玉農園、ウエストファームの3つの農園は12日から、栽培開始10年を迎えて「みやだブルーベリーまつり」を初開催している。21日まで。今までは各農園ともに出荷を主体にしてきたが、地元の新鮮な果実をじかに味わってほしいと企画。摘み取り体験ができ、初日から多くの人でにぎわった。

女性グループ「まみぃずベリー」が始めた同地区のブルーベリー栽培。もとは水田や牧草地だった耕地を活用しての挑戦だったが、枯れては植えなおすなど10年の間には色々な苦労もあったという。

その甲斐あって現在では収量、品質ともに安定し、味も高い評価を受けるまでに。

一般に広く開放しての摘み取り体験は初めてだが「宮田でもブルーベリーを育てていることを知ってもらい、より身近に感じてもらえれば」とフルーツファームひおくの樋屋喜代美さんは話す。

この日は、リンゴオーナーとして村内農家と契約する中京圏の家族らの収獲体験とも重なり、地元内外の人たちが摘み取りを満喫。

愛知県江南市から4人家族で訪れた山田英樹さんは「子どもたちにブルーベリーがなっている姿をみせることができて良かった」と話した。

入場料は6百円で食べ放題。持ち帰りは1キロ2千円。時間は午前10時から午後4時まで。問い合わせは樋屋さん090・1125・9003まで。 -

獣害防除対策技術研修会と現地診断

#

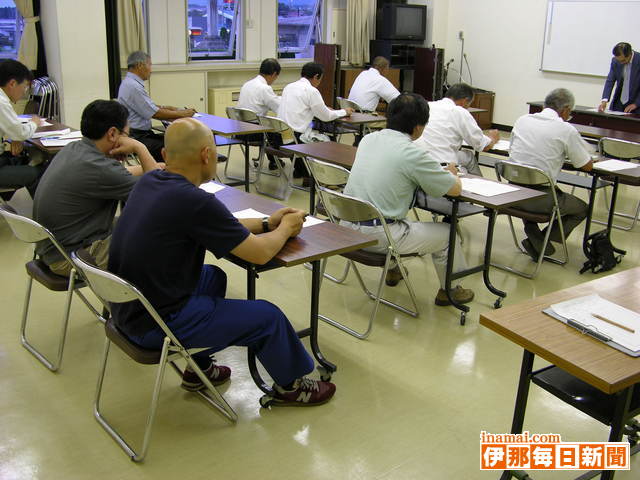

飯島町農村環境改善センターなどで10日、獣害の防除対策技術研修会と現地診断があった。上伊那地区野生鳥獣保護管理対策協議会主催。

農林業者やJA、市町村職員ら約40人が参加し、講義と現地指導で、ニホンジカ、イノシシ、ニホンザルなどの生態や防除技術を学んだ=写真。

講義では、県農業総合試験場の桜井多美子主任研究員が「野生獣被害の防除対策について」と題して、野生獣の生態や増殖の原因、被害の実態などを紹介し、被害対策の3本柱に▽農地管理(農地周辺の環境整備、廃果、廃棄作物の適性管理、作付けの工夫)▽侵入防止(防護柵、電気柵による囲い込み)▽個体数調整-を挙げ、イノシシとニホンジカの被害対策は個体数調整、農地管理、侵入防止など、ニホンザルは農地管理、侵入防止、個体数調整など防除手法の組み合せで対応する-とした。

この後、日曽利に移動、ニホンジカ対策で、ネットで囲ったほ場を見ながら、具体的な指導があった。 -

宮田高原に赤そばの花畑を

宮田村は、標高1650メートルに広がる宮田高原の誘客につなげようと、赤い花が咲くそば品種「高嶺ルビー」の栽培に乗り出した。同品種を開発した村内企業のタカノが協力。牧草地に育てるため、通常の農地とは違って土を耕さない「不耕起栽培」を採用した。順調にいけば平地よりも1カ月早い8月中旬に開花予定。客の入り込みが最盛期の夏季と重なるため「高原の早咲き赤そばとしても話題になれば」と、関係者は期待を寄せている。

役場職員とタカノの担当者が9日、現地で作業。高原キャンプ場から望める最適地にと、牛が放牧される北西斜面を選んだ。

今季は試験的に経過をみようと、時期をずらしながら25平方メートルを4区画栽培。この日は無肥料と有肥料に分け、2区画に種をまいた。

「様子を見るなかで来季以降は、さらに本格的な栽培につなげたい」と平沢正典産業建設課長。放牧牛の減少や頭打ちが続くキャンプ場利用者など課題も抱える同高原だけに「活性化の一助になれば」と期待は大きい。

タカノでは10数年前に標高2千メートルを超える場所で高嶺ルビーの栽培に成功しているが、「不耕起栽培」との組み合わせはテストケースともなる。

今回は牧草の上から種をまき、刈り取りながらからめていく播種方法で、通常栽培の約4倍の種を用いた。

同社企画室の北林広巳係長は「土に届かなかったり水で流れることもあるため種を多くした。気象や土壌条件も生育に関係するが、うまく花が咲いてくれれば」と話した。 -

・一般選挙農業委員決まる

1日告示の駒ケ根市農業委員会選挙で無投票当選した竜西地区の11人と竜東地区7人に7日、当選書が授与された。

当選者は届け出順に次のみなさん。

◇竜西地区=堺沢豊(南割第二)中村一成(町二区)松崎弘道(下平)宮沢辰夫(上穂)竹内稔(福岡区大原)川上正計(北割一区)北原公平(北割二区)山本修司(中割区)清水春雄(市場割)神野幸洋(町四区)遠藤一美(上赤須)

◇竜東地区=瀧沢清(中沢大曽倉)竹村雄一(中沢本曽倉)北原光明(中沢永見山)石塚五登(東伊那伊那)内城政利(中沢上割)寺沢肇(東伊那栗林)小池徳秋(中沢中割) -

農村生活マイスター上伊那支部研修会

)

より豊かな農家生活、農村社会の発展を目指し、男女共同参画推進活動を展開する農村生活マイスター上伊那支部(武井貞美支部長)の研修会が4日飯島町七久保の道の駅などであった。8市町村マイスターら37人が一堂に会し、町内の農産加工施設の視察や会食、マレットゴルフで会員相互の研さんと交流を深めた。

本郷のふるさとの味いいじまで集合した参加者は同施設や七久保の道の駅のフルーツ工房ピュア、ブレッドいいちゃんを視察した後、花の里いいじま2階で昼食交流会。

飯島町・中川村の会員が用意した献立は、ふるさとの味いいじまの五平もち、ブレッドいいちゃんの米粉パン、ピュアのジャム、しそジュース、もち加工のおこわ、はぜ、食の安全支援隊のワラビの煮物、放し飼いの鶏の卵で作ったプリン、シフォンケーキなど農産物や農産加工品を使った手作りの豪華版。

参加者は1品ずつ試食しながら、作り方を聞いたり、味の感想を述べるなど、にぎやかに交流した。

参加者は「どの献立もおいしい。地の物を使っているので安心して食べられる」。「飯島・中川でこんなにたくさんの種類の農産加工品があるとは思わなかった」と感心しながら、盛んにはしを運んでいた。

午後は千人塚マレットゴルフ場で快音を響かせ、一層の親ぼくを図った。 -

伊那諏訪家畜畜産物衛生指導協会総会

伊那諏訪家畜畜産物衛生指導協会(小坂樫男会長)は3日、08年度総会を伊那市生涯学習センターで開いた。新事業の生産衛生改善支援を盛り込んだ08年度事業計画などを承認し、幹事会のあり方について幹事を減らしスリム化を図ることを決めた。

同協会は、畜産経営の発展のため、家畜衛生知識の高揚と家畜疾病の発生及びまん延防止、純正畜産物の生産指導を図る。

新たな生産衛生改善支援事業は、畜産物の安全性の確保と生産性の向上を目的に、乳質要改善農場の重点指導、搾乳衛生・乳質改善のリーフレットの作成と配布、衛生対策の推進でワクチンプログラムの啓発などに取り組む。予算は20万円。

幹事会のスリム化は、同協会の事業内容や運営方法など実務検討のため現場を反映した小回りのきく組織が必要-として、幹事を41人から12人にする。 -

2年ぶり宮田高原キャンプ場再開、さっそく地元宮田小6年が飯ごうすいさん

一昨年の豪雨災害で林道が崩落し休止していた標高1650メートルに広がる宮田村の宮田高原キャンプ場が1日から、2年ぶりに本格営業を再開した。2日にはさっそく地元宮田小学校6年生が野外体験学習で訪れ、はんごう炊さんなど楽しんだ。

6年生はオリエンテーリングで高原内を散策。丘の上で「ヤッホー」と叫ぶなど用意された関門をクリアし、自然にふれながら楽しくはんごう炊さん用の食材をゲットした。

火をおこし、ご飯を炊いた子どもたち。協力して完成させたカレーライスは格別な様子で、舌鼓を打った。

中央アルプスを望む雄大な高原として自然派キャンパーの支持も得る同高原。

キャンプサイトのほかにログハウスもあり、牛の放牧や遊歩道、少し足をのばせば黒川渓谷などもある。

近年は利用客が1500人ほどだが、村内では大切な観光資源として見直す動きも始まっており、赤そばの試験栽培も近くスタートする。

村産業建設課によると既に20件以上の予約が入っているという。9月末まで営業。予約、問い合わせは高原管理室85・2683まで。 -

定数と同じ8人が無投票当選、宮田村農業委員選挙

宮田村農業委員会選挙は1日告示し、定数と同じ8人の立候補により今回も無投票で全員の当選が決まった。内訳は現職2人と新人6人で全員男性。任期は20日から3年間。

当選者は届け出順に次の皆さん(氏名、年齢、地区名、当選回数の順)。

小田切暢明(62)=中越区(1)=、鈴木幸雄(62)=北割区(1)=、小林定義(57)=南割区(1)=、田中賢一(61)=大田切区(2)=、小田切多聞(64)=新田区(1)=、宮嶋正明(64)=町三区(1)=、吉澤要祐(53)=大久保区(1)=、保科充(70)=町二区(4)= -

農業生産法人「株式会社JA菜園」設立

上伊那農業協同組合が出資する農業生産法人「株式会社JA菜園」が30日、設立した。野菜に特化した法人であることが最大の特徴で、遊休農地の解消や担い手育成を図り、今後の畑作農業のモデル経営体を目指す。

伊那市のJA本所での設立会で、前段に開いた設立総会の内容を報告。資本金は2010万円でJA上伊那が2千万円、農作業に従事する取締役2人が残り10万円を出資。社長にJA上伊那常務理事の春日州一さん(63)が就任した。

西箕輪地区の吹上と羽広に6・2ヘクタールの農地を賃貸借し、アスパラを中心に白ネギ、ブロッコリー、トマト、ヤマゴボウなどを栽培。冬期はトマトハウスを有効利用し野菜苗を生産する。農業者やJAインターン生のほか、収穫期など状況に応じて地元住民が作業に従事する。農産物の販売先はJA上伊那。

計画では、08年度の売上高は2979万円。中心品目のアスパラの収穫が始まる10年度から黒字経営を目指し、売上高4509万円、当期純利益143万円を見込む。

JA上伊那の宮下勝義組合長は、「上伊那の農業の普及拡大が可能な組織モデルを目指す」とあいさつ。春日社長は、「アスパラの多収がポイントになる。単位面積あたりの収量を上げ、後継者育成もし、より強固な法人として全力を尽くす」と話した。 -

西春近財産区が松くい虫被害拡大防止にヒノキ3千本を植栽

伊那市の西春近財産区(橋爪俊夫議長)は29日、松くい虫被害拡大防止のため、財産区有林の藤沢山大洞地籍モチクイ平1・5ヘクタールにヒノキの苗木3千本を植栽した。小出二区の住民ら92人が雨の降る中、作業に当たった。

伊那市の松くい虫被害は06年に確認され、財産区は赤松からヒノキへ樹種転換することにした。本年1縲・月、県の信州森林づくり事業保全松林緊急保護整備事業で、上伊那森林組合に70縲・0年生の赤松800本の伐採を委託。材木を切り出すなど作業するための林道(延長1キロ)も整備した。

橋爪議長は「松くい虫被害で赤松が立ち枯れする前に、材木として利用できるうちに伐採した。ヒノキを植えることで、地域の山を守っていきたい」と話した。

参加者は2人1組で、目印の付いた場所に、とんがなどで穴を掘り、高さ50センチほどのヒノキの苗木(3年生)を次々と植えた。急斜面のところもあり、足場を固めながら黙々と作業をこなした。 -

伊那草友会山野草展

上伊那の山野草の愛好者らでつくる「伊那草友会」(中山和幸代表、15人)は第19回山野草展示会を伊那市の伊那市民会館2階で29日まで開いている。

ウチョウランを中心としたさまざまな種類の山野草、イワヒバなどの古典園芸植物やふ入り植物など約300鉢を展示。訪れた人たちはかれんに咲いたウチョウランなどの山野草を「かわいいね」などと話しながら、じっくりと眺めている。

中山代表は「昨年は気候の影響で開花時期が遅れたが、今年はうまくいった。きれいに咲いてくれてよかった」と話している。

会員が育てたウチョウランなどの山野草の販売も1鉢200円からの格安価格で行っている。

入場無料。午前9時縲恁゚後4時。 -

カジカ棲む清流に、自然を呼び戻す会が放流

宮田村の自然を呼び戻す会(加藤一彦会長)は28日、自家養殖したカジカの稚魚約300匹を村内の河川9カ所に放流した。魚影を復活させようと取り組んでいるもので、「大きく育てよ」と送り出した。

清流の石の下に棲むカジカ。コンクリート護岸によるU字溝化が進んだ昭和40年代の河川改修などにより、一時は追われるように姿を消した。

同会は15年ほど前から成魚、5年前からは自分たちで育てた稚魚の放流を始め、今では市街地を流れる小田切川にも魚影が戻ってきた。

今年は新たに大沢川や、石積みが残る水路へも放流を拡大。孵化して3カ月余り1・5センチほどの小さな稚魚を川へ放した。

「昔は村内のどの川にもカジカがいた。よくモリで突いて取ったものさ」と会員。

3年ほどで体長15センチまでに成長するというが、加藤会長は「村内の川は水質も良く環境は抜群。今後は石積みが残る河川水路の調査も進めたい」と話した。 -

村農業委選挙事前審査に定数と同じ8派

7月1日告示、同6日投票の宮田村農業委員選挙の届出書類事前審査が26日、役場であった。定数と同じ8派が出席。ほかに書類の持ち帰りなどはなく、無投票の公算が高い。

8人はいずれも男性。大田切区、町二区から現職、町三区、北割区、南割区、中越区、新田区、大久保区がいずれも新人。 -

住んでいて良かったと思える「集落ビジョン」策定へ

伊那市東春近の下殿島で24日夜、集落ビジョン策定委員会が立ち上がった。来年3、4月ごろを目途に、住んでいて良かったと思える集落の理念を創造するビジョンをまとめる。

市農業振興センターは農業の担い手が減り、遊休荒廃地が拡大すると予想。農村社会を維持するためにも住民が共有できる目標を持つ必要があるとして、1月に集落ビジョン策定を推進する方針を出した。

それを受け、下殿島集落営農振興センター運営委員会は集落ビジョン策定を事業計画に盛り込み、市内で初めてとなる組織を立ち上げた。

ビジョンは農業だけでなく、子育て、自然環境、文化伝承など地域全体をとらえ、今後、ビジョンの内容や策定にかかる住民意向調査などを検討しながら、キャッチフレーズを決め、達成するために何をするのかを考えていく。

委員は区、営農組合、ミセスの会、消防団、小・中学校PTAなど20縲・0代の27人で、委員長は地元集落農業振興センター運営委員会委員長の田中美喜雄さんが務める。

初回は、県集落営農アドバイザーで、ワークショップ(WS)による住民参加型の地域づくりを指導する内山二郎さんを講師に迎え、今後の進め方について研修を受けた。

内山さんは「住民の思いやつぶやきから発した計画でなければ、機能する計画にはならない」と話し、委員は4グループに分かれて地域の課題などを出し合った。

模造紙に「農業後継者がいない」「道が狭く、荒地が目に付く」「新しい人が来ても交流がない」「独り暮らしが多くなってきた」など課題を書き込み「課題は単独ではなく、からみ合っている」と実感。解決するために「共同で荒地を耕作する」「さまざまな世代が集まる場を作る」など自由に意見を交わした。 -

給食のブルーベリー、委員会の子どもたちが収獲

宮田村宮田小学校の児童会給食委員会は24日、全校の給食用にブルーベリー約10キロを収獲した。同小の給食に地元農産物を提供する「学校給食を育てる会」が協力したもので、4縲・年の約30人の委員が駒ケ原の農園まで出かけ、栽培者とふれあいながら丁寧にもぎ取った。

育てる会メンバーの樋屋喜代美さんの農園で収獲。色付きが進み美味しそうな実を試食しながら見極めて、作業を進めた。

「酸っぱさもあっておいしい」と歓声も。委員長の平澤瑠菜さんは「つくる人の苦労も感じた。この貴重な体験は新聞もつくって、全校に伝えたいと考えています」と話した。

収獲したブルーベリーは25日の給食に出され、全校児童がさっそく口に運んだ。

給食時間中には、委員会の子どもたちが収獲の感想などを全校放送。農家の協力で自分たちの給食が育まれていることにも関心を寄せた。

同委員会は昨年から育てる会と交流し、給食に出る野菜の種植えを体験。2年目となり育てる会の吉澤小百合さんは「子どもたち自身が収獲したものが給食に出ることで、食に対する見方も変わるはず」と期待を寄せる。秋には村特産山ぶどうの収獲も行う予定だ。 -

再開の宮田高原で住民ボランティアが整備作業

宮田村は2年ぶりに営業再開の宮田高原を住民参加で整備しようと21日、ボランティアによる共同作業を現地で行った。約40人が参加。一昨年の豪雨災害以降、手の入っていなかった区域の下草刈りや枝打ちなどに汗を流しつつ、村の豊かな自然資源を再発見した。

参加者のなかには、家族連れや久しぶりに高原を訪れた村民も多く、なかには初めて来たという人の姿も。

ガス(霧)がかかり標高1650メートルの広大な景色を楽しむことは難しかったが、作業を進めながら「また夏に遊びに来たい」などの声も聞かれた。

同高原は夏から秋にかけてキャンプ場と牧場を開設するが、近年は利用客の減少や酪農離れによる放牧牛の頭打ちなど課題も。

一方で地元有志で研究が進む西山山麓の観光活性化では、欠かせない資源として改めて存在価値を見つめ直す気運も高まっている。

「多くの人に高原に関心を寄せてもらう良い機会になったのでは」と村産業建設課。

8月には西山山麓の遊歩道「こもれ陽の径」でも、住民ボランティアを募って整備作業を行う計画だ。 -

村農業委選、立候補説明会に8派

7月1日告示、同6日投票の宮田村農業委員選挙(定数8)の立候補予定者説明会が20日、村役場であった。定数と同じ8派が出席した。

地区別でみると、町区から2派、北割区、南割区、中越区、新田区、大田切区、大久保区から各1派。

届出書類事前審査は26日午前9時から役場であり、4月1日現在の基準を満たした選挙人名簿登録者数は768人。同選挙は無投票が続いている。 -

駒ケ根市松くい虫対策協議会

駒ケ根市松くい虫対策協議会が20日、市役所であった。昨年度の被害状況などを確認し、本年度も引き続き古損木の早期処理、樹種転換を進めるとともに松林監視体制の強化、市民への周知徹底を図る中で対策を講じていくことを確認した。

同市では07年度、2320平方メートル、全1892本の古損木の処理を実施。処理量は01年から比例的に増加している。

本年度は温暖な気候が続いた影響かすでに古損木が確認されており、すでに1444本の伐倒処理を実施。引き続き千本の処理を行う予定で、マツタケの特産地域となっている東伊那地域などの重点地区では、ラジコンヘリコプターや有人ヘリによる薬剤散布を行う。

市は「市の財政も圧迫しており、樹種転換にもそれなりの費用がかかるため、頭を抱える問題となっている。しかし、守るべき地域については樹幹注入をして守っていきたい」とした。 -

上伊那地域酪農協議会総会

「畜産・酪農対策実現に向けた危機突破特別決議」採択

上伊那地域酪農協議会の第8回総会は18日、伊那市のJA上伊那本所で開いた。特別決議「畜産・酪農対策実現に向けた危機突破特別決議」を採択し、08年度事業計画などを承認した。

08年度は、3年ぶりに増産型の計画生産が実施され、長野県の割り当て数量は前年度実績102・5%の13万2242トン。

事業計画では、適正(コストに見合う)な乳価を目指した早期の乳価交渉の再開・価格転嫁実現を早急の課題とし、「安全・安心」の確保と乳質向上に向けた体制作りの必要性を掲げる。具体的活動は▽生乳の安全安心推進・乳質向上▽生乳計画生産▽酪農事業活性化-など。

08年4月1日現在の上伊那の酪農家戸数は98戸で前年より5戸減少。07年度の年間出荷乳量は2365万2849キロで06年度より126万4278キロ減少した。

任期満了に伴う役員改選は、正副協議会長全4人を留任した。任期は08縲・9年度。

07年度乳質改善共励会の表彰もあり、104戸参加のうち16戸を表彰した。審査基準は乳脂肪、無脂乳固形分、乳タンパクなど5項目で、90点以上が表彰対象となる。

表彰者は次の皆さん。

◇80トン未満▽最優秀賞=田中正利◇80トン以上220トン未満▽最優秀賞=伊藤幸博▽優秀賞=小池純夫◇220トン以上▽最優秀賞=小池啓一▽優秀賞=酒井秀明、小野寺哲也、網野一雄、矢沢和夫、大槻昭雄、伊藤良夫、浦野隆、小沢敏雄、上田渡、伊藤正、桜井克成、宮本和夫 -

新規就農者激励会

上伊那地区新規就農促進連絡会議主催の新規就農者激励会・青年農業者交流会が19日、JA上伊那本所であった。07年6月以降の新規就農者は15人で、連絡会議の関係者らと情報交換し交流した。

Iターンも含め新規就農者は14組15人。果樹(リンゴ)、野菜、花き(アルストロメリア)、畜産など。

激励会では参加した6人が、現在の課題や今後の抱負などを語った。リンゴを栽培する箕輪町の高橋章浩さん、礼子さん夫妻は、「牧草地だった新植園は草刈りが大変で、なんとか効率化したい。より多くの方に食べていただけるよう、おいしいリンゴを作りたい」と話した。トマトとブロッコリーを作っている駒ヶ根市の柚木正雄さんは、「作業の効率化を図りたい。安心安全で、安定した収量を得られるよう努力したい」と語った。

上伊那農業改良普及センターの佐藤光吉所長は、「悩みを相談できる仲間作りをしてほしい。農業は命をはぐくむ作業。人類が生存する限り大変重要な産業。自ら志し取り組んでいただく。自分の描く農業経営の実現に向け一歩ずつ歩んでほしい」とあいさつ。上伊那農業委員会協議会、長野県農業士協会上伊那支部、PALネットながのなど5団体の代表が、それぞれ激励の言葉を贈った。

現在の研修生の状況は、里親研修生3組4人、JAインターン研修生3組4人、そのほかの研修生1人、新規就農実践塾受講生12組13人。 -

宮田小2年1組、スイカの受粉作業を体験

宮田村宮田小学校2年1組は17日、栽培に取り組んでいるスイカの受粉を体験した。今後の成長を占う大切な作業。雄花を雌花にすりあわせて交配させ「美味しいスイカになあれ」と・ス魔法・スをかけた。

南割区の小田切靖子さんの協力で、スイカ栽培に挑戦する同学級。4月末に植えた苗は順調に育ち、小さな実がみられるようにもなった。

「赤ちゃんスイカだ」と歓声をあげる子どもたち。

「美味しくなるには、しっかり花粉をつけないと」と小田切さんから話しを聞き、さっそく受粉作業に汗を流した。

雄花と雌花の見分け方も学び、「これで立派なスイカができるかな」と満面の笑顔。花や育った苗の様子を熱心に写生する姿もあった。 -

宮田小耐震改修の建具に村内産間伐材を

宮田村は県の森林づくり県民税(森林税)により創設された推進支援金を活用し、村有林の間伐材を用いて公共施設に備えつけるテーブルやイスを整備する。普通教室棟の耐震改修に着手する宮田小学校では、新装する戸棚にこの間伐材を活用。宮田中学校は生徒が授業で製作する「本立て」の材料に用いる。村内の木工業者から寄せられた提案を生かした取り組みで、多くの人に「村内産材」にふれてもらうなかで、森林を見直すきっかけにしていく考えだ。

「ふるさとの山の再生に森林税を有効に活用して」と、木工業を営む三浦敏夫さん(54)=南割区=が提案。

それも受けるなかで村は、子どもたちの手にふれる学校への活用や、多くの村民が利用する公共施設に設置しようと計画を練った。

事業費は59万3千円を予定し、テーブルやイスは役場、村民会館、小中学校に備えて住民に利用してもらう。

全ての材はヒノキを基本として、新田区の旧宮田養魚場近くの村有林で間伐。今月末にも事業を開始する。

同村は山林が深く搬出が困難なことから、切ったままで活用しない・ス切り捨て間伐・スも多いのが実情。

今後は宮田高原へむかう寺沢林道沿いなど比較的搬出が容易な場所は集積などを進め、間伐材の有効活用を進めていく。 -

「畜産農家の応援団になって」

JA上伊那が畜産物フェアーJA上伊那は14日、地元信州産畜産物の消費拡大運動で「畜産物フェアー」を南箕輪村の生産物直売所ファーマーズあじ縲怩ネで開いた。家畜飼料価格の高騰により県内の畜産・酪農家がかつてない経営危機に直面している実情を訴え、店内の特設コーナーで畜産物を紹介し、買い物客に消費拡大の協力を呼びかけた。

飼料高騰の一方で、牛乳や牛肉、豚肉、たまごなどの消費は落ち込んでいるため、特設コーナーで地元信州産牛肉、たまご、牛乳、乳製品、加工品などの“こだわり商品”をPRし、販売した。

「深刻な状況が続けば、畜産農家は規模の縮小、あるいは経営をやめざるをえない」(JA上伊那畜産部会協議会)として、「畜産農家の応援団になって」と呼びかけるチラシと牛乳も買い物客に配った。 -

花の苗無料配布

市内花いっぱい運動の一環として、伊那市振興公社(白鳥孝理事長)は13日「夏を彩る花」の苗を市民に無料配布した。配布した苗は例年と同じサルビア、マリーゴールドのほか、今年加えたペチュニアの3種類。西町のウエストスポーツパーク管理センター前の会場には100人近くの人が行列をつくり、苗を手渡されると大切そうに袋や箱に入れて持ち帰った。

列の先頭に並んだ竹松利文さん(66)=富県北福地=は「30分前に並んだ。3年前からもらいに来ているが、毎年楽しみにしている。苗は庭に植えて大事に育てたい」と話した。

苗は振興公社の職員が種から育て、約千人分を用意した。配布は88年から毎年行われている。

配布は14日も午後1時からウエストスポーツパーク管理センター(旧市勤労者福祉センター)東側駐車場である。対象は伊那市民のみ。種類は13日と同様で、約500人分を用意するが、なくなり次第終了となる。問い合わせは同公社(TEL78・5010)へ。 -

遊休農地の荒廃防ぐ 牛4頭を放牧

農業者の高齢化などで生じた遊休農地の荒廃を防ごうと、伊那市高遠町藤沢荒町の本沢牧場3・5ヘクタールに10日、牛4頭を放した。住民有志でつくる「あすなろ会」(秋山靖樹会長、23人)が04年から取り組み、草刈りの手間が省けるなど効果が表れている。

放された牛は箕輪町、宮田村の酪農家から借り受けた4縲・1歳の雌。いずれもおなかに子どもがいて、健康な体作りを兼ね、足腰を鍛える。

牛の健康検査やダニの駆除などを済ませ、農地に放牧すると、歩き回ったり、草をはんだり。広々とした場所に移ったせいか、飛び跳ねる場面もあった。

牛が雑草を食べ、農地を歩き回ることで土を起こすことにつながり、シカなどの侵入もなくなったという。8月上旬には牧場内の1ヘクタール余へソバをまき、9月に収穫する予定。フキ畑もあり、地元の農産物直売所で販売したいと考えている。

秋山会長(70)は「田んぼを元の姿に戻したい。ただ後継者の育成が課題」と話した。

牛は出産時期を見ながら10月上旬ごろまで、標高850メートルの牧場で過ごす。

遊休農地に牛4頭を放牧

ソバを栽培

農業者の高齢化などで生じた遊休農地の荒廃を防ごうと、伊那市高遠町藤沢荒町の本沢牧場3・5ヘクタールに10日、牛4頭を放した。住民有志でつくる「あすなろ会」(秋山靖樹会長、23人)が04年から取り組み、草刈りの手間が省けるなど効果が表れている。

放された牛は箕輪町、宮田村の酪農家から借り受けた4縲・1歳の雌。いずれもおなかに子どもがいて、健康な体作りを兼ね、足腰を鍛える。

牛の健康検査やダニの駆除などを済ませ、農地に放牧すると、歩き回ったり、草をはんだり。広々とした場所に移ったせいか、飛び跳ねる場面もあった。

牛が雑草を食べ、農地を歩き回ることで土を起こすことにつながり、シカなどの侵入もなくなったという。8月上旬には牧場内の1ヘクタール余へソバをまき、9月に収穫する予定。フキ畑もあり、地元の農産物直売所で販売したいと考えている。

秋山会長(70)は「田んぼを元の姿に戻したい。ただ後継者の育成が課題」と話した。

牛は出産時期を見ながら10月上旬ごろまで、標高850メートルの牧場で過ごす。 -

上伊那農政対策委員会総会

上伊那農政対策委員会(委員長・宮下 勝義JA上伊那代表理事組合長)の第12回総会は10日、JA上伊那本所で開き、08年度の事業計画案などのほか、「WTO農業交渉に関する特別決議」案と「畜産・酪農対策における特別決議」案を承認した。

計画では、08年度農政活動事業に、国内農業を守るため「WTO農業交渉」などに対する取り組み、認定農業者ら意欲ある経営体の所得確保に向けた支援、農畜産物の消費拡大運動と地産地消、農業の多面的機能を守る農地・水・環境保全向上対策、食農教育、GAP(農業生産工程管理手法)の取り組みなどを掲げる。

予算は収入、支出の総額それぞれ約1757万円。08年度の賦課金は1戸当たり前年度より100円引下げの600円に決めた。

宮下委員長は、「将来にわたって農業を継続、維持発展するため、再生産が可能な所得確保に取り組まねばならない。08年度も諸要求の実現のため幅広い農政対策に取り組みたい」とあいさつした。

262/(木)