-

上伊那地区野生鳥獣保護管理対策協議会が広域連携に向けた組織改編

県や市町村、猟友会などでつくる上伊那地区野生鳥獣保護管理対策協議会が31日、伊那市の県伊那合同庁舎であった。情報を共有する中で広域連携を図り、実効性のある農林業被害対策を打ち出していくことを目的として組織改編を行ったほか、本年度のニホンジカの個体数調整加減目標を1240頭とした。

同協議会は従来、ニホンジカなど特定鳥獣3種の被害対策を検討していた。しかし、拡大する農林業被害を軽減するためには、その他の鳥獣を含めた被害対策の必要性を認識。そこで、協議会の目的を「野生鳥獣に関する保護管理を適正かつ効果的に実施すること」とし、それぞれの被害情報を共有しながら広域的な連携を図っていくよう、規約を改定。また、従来のメンバーに上伊那地方事務所長、信州大学農学部教員、県の農業、環境、商工観光関係担当者を新たに加え、宮坂正巳上伊那地方事務所長を会長とした。

ニホンジカについては、猟友会の協力を得て上伊那地区独自で実施している大量捕獲を本年度も12月から1月にかけて実施。高遠三義(伊那市高遠町)、三峰川上流(伊那市長谷)、小渋ダム周辺(中川村)の各鳥獣保護区で3回行い、合計200頭の捕獲を目指す。 -

宮田小5、6組がとうふ工房見学

宮田村宮田小学校特別支援学級5、6組の児童8人は29日、豆腐製品を生産販売している町三区の「宮田とうふ工房」を訪れ社会見学した。地元産の大豆を用いて安全安心を心がけている製造現場にふれ、食の大切さも含め地域の豊かさについて幅広く学んだ。

減反政策とからめて宮田村の農業を学習する同学級。村内に大豆畑があることに気付いた児童は「どうしてあるんだろう」と疑問をふくらませた。

調査していくと、村内に豆腐を作っている工場があることを知り、さっそく見学させてもらうことに。

次々とつくられる豆腐に目を凝らす子どもたち。おからを利用したドーナツの製造現場にもふれ、毎日休まず早朝から作り続ける苦労も肌で感じた。

豆腐をつくるようになったきっかけや製品がどこまで出荷されているかなど、質問する場面も。

同工房総務の赤羽幸男さんは「今年で11年目ですが、その以前に宮田村には豆腐屋さんがなかった。皆さんに安心して食べてもらおうと、地元の大豆を使おうと始まったんです」と答えた。

豆腐やドーナツの試食もあり「豆の味がすごいする」と歓声も。

今後、この豆腐を使って調理実習も計画しており、学習は広がりをみせている。 -

かかし隊が昔ながらに脱穀

農産物の栽培を通じてさまざまな挑戦をする宮田村公民館の親子体験講座「われら、かかし隊」は28日、先日収穫した稲を今は珍しくなった足踏み機を用いて脱穀した。約30人の親子が昔ながらの農作業で汗を流し、貴重な体験に笑顔がこぼれた。

中越区の小田切武人さんが懐かしい足踏み脱穀機を提供して持ち込み、かかし隊を支える川手友幸さん=駒ケ原=、加藤政義さん=河原町=、田中一男さん=大田切区=が親子に指南した。

最初は二の足を踏んでいた子どももいたが、やってみるとその楽しさに歓声も。農家の苦労にも想いを馳せながら、6月から行った稲作体験を締めくくった。 -

農村ネットワークいなの「地産地消セミナー」で米粉のおやきづくりに挑戦

伊那市内で活動する農村女性グループでつくる「農村ネットワークいな」(溝上かつ子代表)の「地産地消セミナー」が30日、伊那市駅前ビル「いなっせ」であった。一般参加者約20人が集まる中、上伊那地域の郷土食である米粉を使ったおやきづくりに挑戦した=写真。

現在「農村ネットワークいな」には、農産物の加工、販売に携わる「西箕輪米加工グループ」と花き、野菜などの直売所を運営する「あいの会」が所属しており、安心・安全な食の提供、地元食材を使った郷土食の伝承などといった取り組みをしている。

今回は11月を前に、昔から恵比寿講の時に地元で作られてきた郷土食、米粉を使ったおやきづくりに挑戦。熱湯で米粉を練って皮を作り、小豆入りの丸いおやきをフライパンで焼き上げたほか、あんこの煮方やうるち米ともち米でつくる黒豆ご飯の作り方なども伝授した。

この日参加した原田とみ子さん(58)=美篶=は「小麦粉でナスのおやきなどを作ってはいたが、米粉のおやきは初めて。思ったより簡単。孫とも約束しているので中の具材をいろいろ変えて作ってみたい」と語った。

また、溝上代表は「恵比寿講という伝統行事のことを学ぶとともに、それに合わせて自分たちでも簡単におやきが作れるんだということを知ってもらえれば」と話していた。

12月には赤飯、五目おこわのふかし方をテーマとした第2回セミナーを予定している。 -

ソバ収獲昔ながらに手作業で宮田小6年2組

宮田村宮田小学校6年2組は29日、学校近くの畑で育てたソバを収獲した。昔ながらに脱穀まで手作業。実りの秋を肌で味わいながら、今後はソバを用いて多彩な挑戦をしようと、アイデアをふくらませている。

村農業委員会の協力を受け、昨年の大豆栽培から続く体験学習。子どもたちは7月に種まきし、草刈りなど定期的に管理してきた。

この日は、実が落ちないよう赤身も帯びたソバの茎を丁寧に刈り取り、木の棒でたたいて脱穀。根気の要る作業だったが、仲間と一緒に黙々と励んだ。

粉に挽いてそば打ちなどを計画するが、「そばでポップコーンを作れるみたい」「そばでクレープにも挑戦したい」「そばがらで枕も」とアイデアは次々と浮かんでいる。 -

健康な里山目指し 西春近でセミナー

伊那市の西春近自治協議会や区長会などは28日、同地区小出3区の白沢沢周辺山林で災害に強く、獣害を減らすための山づくりを考える「里山セミナー」を開いた。地域住民ら約60人が参加し、信州大学農学部(南箕輪村)の研究者と一緒に山林を歩きながら現状を把握し、「健康な山」をつくるための助言を受けた。

昨年7月の豪雨災害を契機に手が入らず荒れてる里山に目を向けるためのセミナーで3回目。これまでに被災地の前沢川を見学していて、この日は信大田園環境工学研究会の木村和弘教授(農山村環境学)ら4人が講師を務め、土石流危険渓流の白沢沢の砂防ダム建設地と市有林の犬田切林道沿いの2カ所を現地見学した。

砂防ダム建設地では山地環境保全学専門の岡野哲郎教授が現存する森林を利用した災害対策などを説明。「間伐などの木材の質を上げるための林業の仕事が対策につながる」とし、地面の日当たりを良くすることで周囲に下草などが生え、土砂流出を抑えることができると話した。

そのほか、獣害対策としてイノシシやサルなどが住みやすいやぶを里山には作らないことなどの助言があった。

現場では樹種や所有者を記した図面を配布。木村教授は「現地でただ森林を眺めるだけでなく、防災マップなどさまざまな図面を重ね合わせ、一つの視点だけでなく里山づくりを考える必要がある」などと指摘した。

西春近自治協議会の橋爪俊夫会長は「長い目で見た山づくりを考えていきたい」とし、来年もセミナーを実施する予定。次回は間伐材の有効利用の方法について学びたいと考えている。 -

信大で11月2日に国際シンポジウム「持続的農業と環境:アジアネットワーク」開催

南箕輪村の信州大学農学部は11月2日、国際シンポジウム2007「持続的農業と環境:アジアネットワーク」を開催する。

世界人口が66億人を超え、さらに増加する中、化石燃料の大量消費、森林の消失などに伴なう温暖化、異常気象などが地球規模で発生し大きな変化を引き起こしている。これらの人口を養う食料の確保と、それと調和した農業の確立は緊急の課題であるため、今回は「農業と環境の調和をめざして」をテーマにかかげ、各国の農業事情について学ぶほか、今後の研究活動や人材教育などの面で協力し合う「アジアネットワーク」の構築を目指す内容とした。

「アジアにおける農業と生物資源」をテーマとする第1部では、東南アジア文相機構(インドネシア)のスロノ博士がインドネシアにおける生物多様性からみる「潜在的機能性食品としての微生物および薬草」について、フィリピン大学のモンサルッド博士がフィリピンにおける事例から「持続的作物生産への微生物開発利用」を発表。また、尚志大学(韓国)の郭泰淳教授は「韓国におけるイネ遺伝資源の重要性とイネの育種と栽培の現状について」、バングラデシュ農業大学のコンドカル教授は「バングラデシュにおける動物多様性保護のための生物工学的アプローチ」について言及する。

「アジアにおける農業と環境負荷」がテーマの第2部では、中国華南熱帯農業大学の楊重法教授が熱帯水田におけるメタン発生から「イネ栽培が大気に与える影響」をテーマに発表。信州大学の萩原素之教授は持続的で環境に優しい農業を目的とした「水稲栽培におけるリン酸施肥の減量」について発表する。また、チェンマイ大学(タイ)のスラムシリ准教授はタイ北部河川流域における研究開発の動向から「農薬使用と環境負荷の低減に向けて」と題して発表するほか、河南農業大学の楊喜田教授は「中国の景観劣化に対する森林の復元および自生植物とその多様性の回復」について言及する。

午前9時縲恁゚後5時(第1部は午前9時15分縲恁゚後12時半、第2部は午後1時半縲恁゚後4時45分)。当日の講演は英語で行われるが、日本語の通訳がつく。

問い合わせは信州大学農学部学務係(TEL77・1313)へ。 -

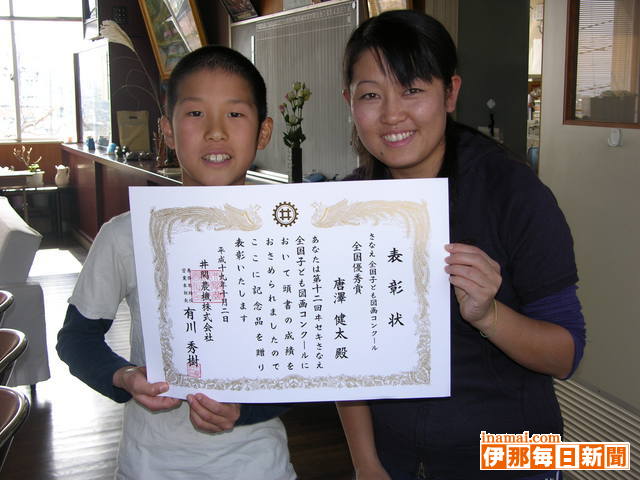

農作業する祖父の姿を作品に、宮田小6年唐澤君が全国優秀賞

農業で働く家族をテーマに約1200人の子どもたちから応募があった「第12回さなえ全国図画コンクール」で、宮田村宮田小学校6年の唐澤健太君(12)=河原町=が最優秀含め5点のみの優秀賞に見事輝いた。大好きな祖父が田植えしている様子を描いた力作。唐澤君の弟で同小3年の諒太君、同学年の橋爪優君も地区特別賞を受けた。

農業機械大手の井関農機が主催するコンクール。

健太くんの作品「じいちゃん毎年おいしいお米をありがとう」は地区審査を通過し、475点に絞られた全国審査でも最優秀に次ぐ高い評価を得た。

少年野球で忙しくなかなか農作業に立ち会えなかったが、いつも美味しいお米をつくってくれる祖父へ感謝の気持ちをこめて作品に。田んぼの色なども特に気を配って仕上げた。

「絵を書くのは微妙」と話し、今までに大きなコンクールの入選もないが、祖父を思いやるやさしさが全国に認められる作品となった。 -

信州花の里いいじまコスモス祭りが

伊那谷最大規模、200万本が咲く飯島町上の原のコスモス畑で20、21日、信州花の里いいじまコスモス祭りが開かれ、ミニコンサートや花の摘み取り、テント村などでにぎわっている。町・観光協会などでつくる実行委員会主催。

秋咲き大輪系を中心に、黄花、真紅など多彩な花が咲く4ヘクタールのほ場では、来場者は5本、10本と好みの花を摘み取ったり、駐車場特設ステージで繰り広げられる駒ケ根アルプホルンや飯島小学校合唱部、フルートアンサンブルなどの演奏に耳を傾け、餅つきを楽しみ、花の中でのどかな時を過ごしていた。

また、リンゴやナシ、野菜、花など農産物、五平もち、おやき、おこわなどの農産加工品が並ぶテント村では、1点2点と飯島町の特産品を買い求めていた。

21日もテント村で直売、飲食コーナー、駒ケ根アルプホルン、セントラル愛知交響楽団、飯島中学校吹奏楽部などの演奏のほか、県町村会主催の信州縦断元気なふるさと収穫祭めぐりもある。

# -

陣馬形の森整備に50人

中川村は20日、大草陣馬形山のキャンプ場周辺で、村議や地区土木部長、一般村民ら約50人余が参加し、陣馬形の森整備を行なった。

地域住民に親しまれている陣馬形山を住民が協力して整備することで、地域のみんなの財産として、守り残していくという気運を高めることが狙い。

ナタやノコギリ、電動草刈機を持って集まった参加者は、赤松・広葉樹林の下草を刈ったり、頂上付近では広葉樹の除伐も行ない、眺望を確保した。

この日は朝は霧が発生したが、昼ごろに快晴、360度のパノラマを楽しみながら作業を進めた。

また、昼食時には豚汁のサービスもあり、澄んだ山の空気と一緒に味わった。 -

森の神に願いを込めて鉾立権現、ブナの森例祭1分足らずの神事

日本一短い宮田村で17日、山深い森の中にある3つの神社の例祭があり、鉾立(ほこだて)権現、ブナの森では例年通り1分足らずの神事で地域の安全などを祈願した。

宮田高原に近い標高1400メートルにある鉾立権現。同高原や駒ケ岳へむかう登山道に鎮座し、かつては放牧や登山者の往来を見守ってきたが、林道の開通により今では訪れる人も少ない。

一方で、村の関係者が手厚く守り続け、毎年この日に例祭を催行。昨年7月豪雨で通じる寺沢林道は復旧途上だが、その工事部分を通過しながら今年もいつも通りに現地で神事を行った。

車を降りて林道から山道を歩くこと6分ほど。村職員や村議、森林管理署などの10人は、まず神社鳥居前にある三十三体観音を参拝。急坂を登り、鉾立山頂上にある祠(ほこら)で神事を行った。

造林班の大澤光雄さんが神官役を務め、祝詞と拝礼だけの簡素さだが、色付き始めた木々に囲まれ厳粛なうちに終了した。

「日本一短いとされる塩嶺(岡谷市、塩尻市境)の祭りと並ぶくらい短いかも。それにしても立派な祭りだよ」と小林修副村長。

他の参列者も「かつてはみんなここを歩いたんだね」など往時をしのびながら、感慨深げな様子だった。

ブナの森では2礼1拍手とさらに短い時間で祭りを終えた。 -

箕輪町農業振興地域整備促進協議会

箕輪町農業振興地域整備促進協議会は16日、町役場で開き、委員15人を委嘱し、会長に黒河内将裕さん、副会長に中村喜男さんを選出した。

協議会は町議会議員、農業委員、上伊那農業協同組合理事、西部箕輪土地改良区理事、西天竜土地改良区理事、伊那土地改良区理事、区長会、町土地利活用検討委員会、識見者で構成。新任は7人。任期は09年4月30日までの2年。

平沢豊満町長が委員を委嘱し、「地域の発展にはバランスのとれた土地利用をしないといけない。町の将来の発展を前提にご意見を頂戴したい」と話した。

黒河内会長は、「大変重要な任務を持つ協議会。一生懸命務めたい」とあいさつした。 -

焼酎用サツマイモを収穫

箕輪町焼酎いも生産組合(柴正人組合長)は13日、一般参加の「いも焼酎を愛する会」の焼酎用サツマイモ収穫イベントを町内2カ所の畑でした。町内外の約30人が掘り出し作業に精を出した。

住民参加型のサツマイモ生産により地産地消の意義を啓蒙しようと、昨年に引き続いて組織した「愛する会」は、6月に苗植えをし今回が2度目の作業だった。箕輪町職員労働組合も、町特産「いも焼酎みのわ」の栽培作業を支援する援農ボランティアとして苗植えに続いて参加した。

今年は地産地消のねらいから、一部を除き地元産の苗を使い、町内全体で約3ヘクタールにコガネセンガンとベニアズマを栽培した。11月上旬までに全畑で収穫を終える。

喜久水酒造(飯田市)で醸造し、今年も試飲会イベントを開く予定。 -

上伊那郡市育樹祭

森林づくりの大切さをより深く理解してもらおうと県上伊那地方事務所、駒ケ根市、上伊那山林協会、上伊那森林組合は16日、第26回上伊那郡市育樹祭を駒ケ根市東伊那の東伊那財産区有林で開いた。林業関係者、緑の募金協力団体、上伊那の各市町村職員など約200人が参加し、ヒノキの枝打ちと不良木の伐採作業に汗を流した。地元の東伊那小学校の児童らでつくる東伊那小学校みどりの少年団の4、6年生児童約50人も参加し、のこぎりを手にして枝打ちに取り組んだ=写真。児童らは急な傾斜にバランスを崩しそうになりながらも、教わった通りにのこぎりを当て、横に伸びた枝を幹の付け根からきれいに切り取っていた。枝打ちしたヒノキは1994年に植樹祭で植えた木で高さ約5メートルほどに育っている。

地方事務所の宮坂正巳所長は開会式で「今日の育樹祭を契機に一人一人が森林の大切さを伝える応援団となり、森林整備の必要性を後世に引き継いでほしい」と呼び掛けた。 -

かかし隊が稲刈り

農産物の栽培を通じて、さまざまな挑戦をする宮田村公民館の親子体験講座「われら、かかし隊」は13日、稲刈りを行った。6月に植えた苗が立派に成長。大豊作に歓声が沸いた。

鎌を使っての手作業だが、幼い子どもたちも保護者と一緒に果敢にチャレンジ。コツをつかみ手際良く刈り取る姿があった。

北割区の小林龍之助君(3)も稲を運んだり、はざかけしたりと大忙し。

かかし隊に入ってから土と親しむ機会が増えたというが、初参加の父親の竜朗さんも「遊び感覚を織り交ぜながらでいいですね」と笑顔で我が子と一緒に汗を流した。

昨年はもち米だけだったが、今年はうるち米にも挑戦したかかし隊。無農薬ながら生産者も驚くほどの出来映えで、来月には収獲祭を開いてみんなで味わう計画だ。 -

東伊那きのこ祭

駒ケ根市のJA上伊那東伊那支所は13、14日の2日間、恒例のきのこ祭を開いている。出が遅れ気味だったマツタケはここにきてようやく数が増え、1パック7千円縲・万2千円ほどの品が店頭を飾っている=写真。最高ランク品の価格は1キロ当たり5万5千円程度。キノコの当たり年だった昨年に比べ、今年は「全体的に少し小ぶり」という。

毎年好評の「きのこ宴会」では1人5千円でマツタケをふんだんに使ったすき焼きや吸い物、きのこおにぎりなどが食べられるとあって、争って予約を申し込んだ人たちが宴会場を訪れ、ぐつぐつと煮える鍋を囲んで秋の味覚に舌鼓を打った。

キノコのほか、野菜や果物、漬物などが特価で販売されたほか、毒キノコの見分け方などを教える鑑定コーナーや、きのこ汁やきのこうどんなどを販売する軽食コーナーが出店し、訪れた家族連れなどでにぎわった。 -

【駒ケ根秋香会会長 本間秋男さん】

自宅の外壁を取り囲むように200鉢以上のキクが整然と並ぶ。子どものころから花が好きで「近所の家でつくっているキクを見て『いつかは自分もやってみたい』と子ども心に思った」。

機会がないまま年月が過ぎたが、30歳代半ばになってようやく始めることができた。

「腰痛を患ったのがきっかけでね。早起きしてキクの手入れをすれば腰に良いと思って始めた。キクをつくるのは夢だったから、簡単にはできなかったんだ」

当時住んでいたのは住宅が立て込んでいる町中。使える土さえもないような所だった。

「しょうがないから近くを流れる川の岸にたまっている土をさらって来て使った。柿の木がある家に行って『キクをつくるから枯れ葉をくれ』と頼んで堆肥にしてみたりね。今みたいに店でいろいろと売っていない時代だったから、目についた物を生かそうと自分で工夫したんだよ」

最初の年につくったのは10鉢ほどだったがキクづくりの楽しさに無中になり、たちまち増えて数年後には40縲・0鉢になった。しばらく自己流でやっていたが、キクづくりを通じて知り合いも増え、誘われて秋香会に入会。先輩にこつを教えてもらいながら、美しいキクを求めて試行錯誤を重ねた。

ある年は良いキクをつくりたいという思い入れが強すぎて大失敗をした。

「肥料を強くし過ぎたんだ。千倍に薄めるべきところをおかしな欲を出して500倍にしたもんだから、根に障害が出てね。葉も下の方からすっかり枯れてしまった。結局40鉢つくったうちの30鉢が駄目になったよ。あの時のショックはいまだに忘れられないな」

反省を生かそうと気を取り直して翌年以降も懸命に取り組んだ結果、数年後には県知事賞を受賞した。

「知人にもらった泥土を使ったのが良かったんだ。あれは黄色の3本立てだったが、花の盛り上がりが素晴らしく良かった。葉も大きくて青々としていてね。会場に持ち込んだ瞬間に、周りの人たちが『すごい』と感心したくらい良い出来だったよ」

良いキクをつくるためには「やはり土が一番大事」という。葉と土を混ぜる割合の基本は4対6。発酵剤を入れて発酵させ、発熱してきたら油かすと牛ふんを混ぜて寝かせる竏秩B成長に応じて肥料を適度に与えることも大切だ。

「もうすぐ咲くという時期になると特に気を使う。葉を日光にしっかり当てるのは大切だが、花が咲いたら日光を当てすぎてはいけない。花の色があせるからね。肥料も強すぎると悪い影響がある。いい花を咲かせる人はやっぱりそのあたりの管理が上手だよ」

◇ ◇

「手入れで葉や花に触るとね、何ともいえない良い香りを発してくれるんだ、キクたちは。かわいいよ」

「一生懸命手入れをするのがいつの間にか生きがいになっていたな。キクをつくってきたおかげで幸せだった。いい人生だったよ。花は人生に彩りを添えてくれる。これからもずっと続けたいね」

(白鳥文男) -

箕輪町で野沢菜などに害虫被害

箕輪町の木下一の宮と富田地域で、野沢菜や白菜の葉が食べら穴が開く害虫被害が出ている。

農家からの連絡を受け12日、町とJAグリーンセンターみのわ、上伊那農業改良普及センターが現地を確認した。現段階の被害は木下一の宮、木下原、富田の数カ所で、作物は出荷用の野沢菜と白菜、自家用の大根。

一の宮にある南部営農組合の野沢菜畑10アールでは、葉の成長と共に大きくなった無数の穴が目立つ。柴正人組合長は、「畑が全面的にやられている。こんなに被害が出たことはこれまでない。消毒までは考えていないが、これから野沢菜の芯が出てくるので大丈夫か心配。芯もやられていたら出荷できない」と話す。

グリーンセンターみのわでも、「必ず虫食いはあるが、こんなに異常な発生は今までない」という。

木下一の宮、富田は9月初旬にヨトウムシの大量発生でソバなどが被害を受けた地域で、今回の被害で二重の打撃を受けた農家もいる。

原因はまだ特定されていないが町、農協、普及センターで様子を見ながら対応を検討するという。 -

信大で15日から学生らの作ったコシヒカリを販売

南箕輪村の信州大学農学部で15日から、食料生産科学科2年生が教育実習の一環として作ったコシヒカリを販売する。

同学部では学生らが実習の中で生産した農産物を地元の人たちに販売しており、ヤマブドウワインなども人気を集めている。米もその一つで、食の安心、安全などに対するニーズが高まっている近年は低農薬米の栽培も実施。6月には手押し式の除草機を使った除草作業にも取り組んだ。

今年の作付け面積は約2・5ヘクタール。収量は平年並みと見込んでおり、そのうち半分が低農薬米となっている。 昨年も10月から米を販売したところ、12トンの米が約半年で完売となったという。

価格は普通の白米コシヒカリが10キロ3700円、低農薬コシヒカリが10キロ3900円。昨年より安くなっているほか、要望に応じて玄米での販売もしている。販売場所は農学部構内にある生産品販売所。

問い合わせは信州大学農学部附属施設係(TEL77・1318)へ。 -

自分たちで育てたジャガイモで園児がカレーづくり

宮田村中央保育園の年長園児は9日、自分たちで育てたジャガイモを使ってカレーライスをつくった。抜群の味に・スホクホク・ス笑顔。おかわりする姿もあった。

5月に植えて、一人ひとり自分のジャガイモを決めて栽培。草とりや虫取りなど丹精こめて育ててきた。

立派に成長。子どもたちの希望でカレーに調理することに決めた。

この日はみんなでジャガイモの皮をむき、タマネギ、ニンジンも切って準備万端。大きな鍋でゆっくりと煮た。

カレールーを投入すると「カレーみたいになってきた」と歓声も。ようやく出来あがり、仲良く肩を並べて味わった。

「これボクがつくったジャガイモかな」「やわらかくておいしいね」とニッコリ。収獲の秋を思う存分味わっていた。 -

有害鳥獣対策の助っ人、北海道犬が到着

08年度から北海道犬を活用した野生動物の追い払い事業に取り組む伊那市に10日、新たな北海道犬4匹が到着した。

今回到着した子犬は地元住民が飼う予定となっている2頭を含む生後40日から50日ほどのメス4、オス2匹。今後、これらの北海道犬を繁殖させる計画もあるため、近親相姦を避けるために子犬の親はすべて異なる。北海道犬は天然記念物北海道犬保存会鵡川支部から購入した。

今後、子犬たちは生後3カ月まで同事業を委託している元北海道大学助教授・鈴木延夫さん(66)=伊那市高遠町=宅に預け、追獣犬としての資質があるかどうかを見極め、資質のあるものは里山の地形での順応訓練、野生動物の発見・追跡訓練へと移行していく。

その間にも追獣犬として資質のないものについては一般市民に払い戻して北海道から新しい北海道犬を購入。最終的に追獣犬としての訓練を終えた10匹を市が保有することとなる。

鈴木氏は「6カ月から8カ月までに最終的なトレーニングを終える。約7カ月半すると追獣犬として活躍できるようになる」と話していた。

市が前回購入した北海道犬2匹は現在生後90日となっており、市が保有する北海道犬は今回の子犬と合わせて6匹となった。12月には新たに4匹を購入する。 -

花ろまん26コスモス

微風にも揺れ、結んだ朝露にも細い花茎はうなだれる。メキシコ原産、明治時代に日本に渡ったコスモスは、日本人好みの清楚な風情で、日本の秋を代表する花となった。野分けの風に折れても、ちぎれても、折れた所からお日様に向って、真っ直ぐに伸び、花を咲かせる。コスモスは思いのほか、したたな花である。今回のテーマはコスモス。伊那谷最大規模200万本が咲く飯島町飯島上の原のコスモス畑、桜の町の秋桜街道、伊那市高遠町の国道152号線沿いに展開する老人クラブのコスモス花壇を紹介する(大口国江)

##(中見出し)

4ヘクタールに6種類、多彩な花を咲かせる

秋桜まつりは20、21日

花のまち、飯島の景観形成作物として、転作田約4ヘクタールに作付けされたコスモスは秋咲き大輪をメーンに、さわやかな黄色のイエローキャンパス、優しい色目のオレンジキャンパス、真紅のティーブレッドキャンパスなど6種類。7月に種まき、各農家が除草など管理し、花の時期を迎えた。

現在、イエローキャンパスやオレンジキャンパス、縁取りがかわいいピコティーが見ごろを迎え、赤、白、ピンクの花が最大で直径18センチにもなる巨大輪は3分咲きから5分咲きになった。まもなく、コスモス畑を一望できる高見台も設置される。

11年前、飯島町制40周年記念事業の一環として、当時、JA上伊那営農課長の北原秀美さんが「農家も消費者もみんなで楽しんで、農地の持つ多様な価値を再認識しよう」と、広域農道沿線の農家に呼び掛け、延長400メートルの両サイドで栽培、翌年から秋桜まつりを開催。農道沿いに駐停車するなど交通安全上の問題から「ゆったりと見てもらおう」とメーン会場をJA飯島果実選果場北に移動した。北原秀美さんは「まつりの2日間に1万人が訪れる。たかがコスモス、されどコスモス。コスモスを見ながら、2つのアルプスの景観、おいしい空気に感動している姿を見て、農家の皆さんも共感している」と話す。

秋桜まつりは20、21日、コスモス畑や隣接の飯島果実場駐車場などで開かれる。

コスモス畑のミニコンーサート(セントラル愛知交響楽団、アルプホルン、飯島中奏学部、飯島小合唱部など)、コスモスの無料摘み取り、テント村での地元農産品、農産加工品の直売、飲食コーナーもある。

##中見だし

老人クラブが丹精込めて育てたコスモスで、国道152号を彩る、コンテストも

桜の町、伊那市高遠町は老人クラブを対象に花のまちづくりの一環として、コスモスコンテストを20年前から開いている。今年は9単位クラブ10カ所がエントリーした。この中から、今、満開の花壇を紹介する。

コスモスの種類

コスモスという言葉は英語では「宇宙」をさすが、植物の場合はギリシャ語で「美しい」「飾り」の意味。別名アキザクラ(秋桜)、オオハルシャギク(大春車菊)。キク科、コスモス属、メキシコ原産、スペインで「コスモス」と名付けられた。本来は短日植物だが、最近は日長に関係なく早咲きの園芸品種が作出され、は種から約3カ月で開花する。

種類は一重単色が一般的だが、八重咲き、シェル咲き、2色咲き、白地の花弁の縁に紅色の覆輪を持つピコティー咲きなどがある。 また、同属別種に、花壇用などで、広く栽培されているキバナコスモスがある。草丈は低く、花は4縲・センチの一重、半八重。花色は黄色、黄橙、朱赤もあり、夏から秋まで咲き続ける。このほか、色も香りもチョコレートの、メキシコ原産チョコレートコスモスもある。 -

スーパーマイクロミニシクラメン出荷最盛期に

「世界一小さい花を」と、限界に挑戦する伊那市東春近のきのくにや花園(飯島光豊園主)のハウスでは鉢の直径5センチのスーパーマイクロミニシクラメン「小さな愛のシクラメン」の出荷が最盛期を迎えた。1週間に約1万鉢が全国に出荷されている。超ミニのシクラメンの量産化は全国的にも珍しい。

シクラメン栽培歴36年の飯島さんがミニ系に着目したのは16年前。「大鉢の値段が低迷する中、ミニ系を大量生産した方が採算が取れるのでは:」と、超ミニの種を輸入し、肥料や水、土、鉢など試行錯誤を重ね、8年前に6センチ鉢を完成。「もっと小さく」と肥培管理に心血を注ぎ、02年にようやく5センチ鉢を完成させた。

しかし、体長わずか0・5ミリのスリックス(アザミウマ)という細かい虫が花芽につき、エキスを吸い、花が咲かないという病虫害が発生。昨年、研究の結果、網目が0・3ミリのネットを張ることで解決し、極ミニの栽培がようやく確立したという。

今年1月は種、6月に鉢上げ。5センチ3万鉢、5・5センチ4万鉢、6センチ1万鉢の合計8万鉢を生産、9月から出荷が始まり、11月末ころまで続く。

「長年の課題を克服し、ほぼ到達点に達した。かわいくて、どこにも置ける。管理は普通サイズと同じで、長い期間花が楽しめる」と話している。

同園では1鉢200円で直売もしている。 詳細は同園(TEL72・8487) -

日本みつばち祭

信州日本みつばちの会(富永朝和会長)は7日、第4回日本みつばち祭を中川村の屋内運動場サンアリーナで開いた。全国各地から養蜂家やミツバチ愛好家など約300人が集まり、ミツバチの飼い方や技術についての情報を交換して交流を深めた。

富永会長は独自に開発した巣の移動方法を公開=写真。発泡スチロールを使った斬新な発想の技術に、見詰める来場者からはしきりに関心の声が上がった。蜂蜜しぼりの実演と講習なども行われて注目を集めたほか、巣箱をはじめとする養蜂器具や蜂蜜、蜜ろうなどの関連商品の販売も行われ、訪れた人たちが買い求めていた。 -

みのわ営農

稲わら買取モデル事業開始

箕輪町の農事組合法人みのわ営農(市川隆男理事長)は、新事業で、稲わらを収集し家畜飼料として畜産農家に供給する、耕種経営と畜産経営の連携による「稲わら買取モデル事業」を始めた。

輸入飼料の価格高騰により地元の稲わらの利用について畜産農家の要望を受け、事業化を検討。耕畜連携の循環型農業を推進するためモデル事業として取り組むことにした。全国農業共同組合連合会の07年度国産粗飼料増産対策事業の補助を受ける。

町内の水稲面積は425ヘクタール。このうち、モデル事業申し込み分は9ヘクタール弱。刈り取った稲わらを町内の大規模酪農家2件に供給し、わらを提供した農家にはたい肥を10アール当たり1・5トン配る。作業班が稲わらの収集に取り組んでいる。

事業は来年以降も継続し、稲わらを提供する水稲面積を増やしていきたいとしている。 -

山ぶどうワイン仕込み式

宮田村の特産・山ぶどうワインの仕込み式は6日、新田区の本坊酒造信州工場で開いた。村内農家13戸が獲れたての山ぶどうを持ち込み醸造開始。過去最高だった昨年以上の豊作を見込んでおり、上質な味が評判の新酒「紫輝」は今年も12月に発売する。

式には栽培組合、村、農協などの関係者約20人が参加。丹精こめて育てた山ぶどうを栽培者自ら、茎を取り除くための破砕機(はさいき)に投入した。

20日頃まで収獲は続く予定だが、この日は500キロが持ち込まれ、最終的には35トンほどの収量を見込む。

栽培組合長の春日伊平さんは「糖度の上昇が鈍かったが、ここに来て順調に上がりひと安心。今年は凍霜害の影響も懸念されたが、各農家が努力した成果が実った」と話した。

山ぶどう(ヤマソービニオン)の栽培開始から今年は10年目。ワイン醸造も8年目となるが、新酒「紫輝」9千本と、来春以降の販売となる「駒ケ原」の熟成、樽熟成、ドルチェ(甘口)あわせて1万4千本の生産を予定している。

高品質を証明する県の原産地呼称管理制度に4年連続で認証を受けている同ワインだが、本坊酒造の藤野公宏信州工場長は「こんなに暑かった年は初めてで、どんなワインの味に仕上がるか今から楽しみ」と期待をふくらませている。 -

営農指導者を対象とした獣害防除対策研修会

正しい獣害防除対策を知ってもらおう竏窒ニ上伊那地方事務所などによる「獣害防除対策営農指導者等研修会」が4日、南箕輪村の信州大学農学部であった。JA上伊那の営農担当者や市町村職員など約60人が参加。農学部の泉山茂之准教授、竹田謙一助教を講師に迎え、実効性のある防護さくの設置方法などを学んだ。

有害鳥獣による被害が深刻化する中、電気牧さくや防除ネットなどが各地で設置されているが、正しく設置されていないがために、十分に効果を発揮していないケースも多い。そこで、正しい知識の普及を目的として今回の研修会を企画。信州大学農学部の協力も得た。

講義では、竹内助教が防護さくの設置方法について説明。▽トタンや射光ネットを使用して中の作物が見えないようにする▽動物が入り込める隙間を作らない竏窒ネどといった対策が侵入を防ぐには有効であることを示したほか、動物のえさとなるような残さを畑に残さないようにすることで「ここにはえさがないと認識させることが重要」と示した。

また、大学構内にある「防護さく見本園」で実技指導も実施。サルが登ると自分の重みで外側に倒れてくる手ぐすネットを使った防護さくなど、各動物の特性を利用したさまざまな防護さくを見学し、防除対策への理解を深めた。

信大構内にある防除さく見本園は見学自由となっているほか、同様の研修会は11日にもある。 -

農地の有効利用で宮田村営農組合に県農協中央会長賞

宮田村営農組合は農地の有効利用が認められ、県農業協同組合中央会会長賞を受けた。4日は原田博安組合長が村役場を訪れ、清水靖夫村長に受賞報告。取り巻く環境は厳しいが、担い手育成などに取り組み、今後も地域農業の活性化を図っていくと喜び交えてあいさつした。

土地の所有と利用を分離する「宮田方式」を確立した宮田村の農業。耕作できなくなった農地を担い手に集積する先進的な取り組みなどは、2005年に発足した村営農組合が継承している。

全国的に遊休農地が増えるなか減少の傾向にあり、村の耕作放棄地率は1・8%(05年農林業センサス調べ)とわずかだ。

表彰は県担い手育成総合支援協議会などが主催する「遊休農地解消シンポジウム」で行われ、村営農組合の遊休農地を発生させない取り組みは全国的にも優れていると高く評価。他の県内4団体とともに受けた。

清水村長に報告した原田組合長は「Iターンなどで新たに農業に定着する若者も育ってきている。過渡期の今を乗りきり、新しい道を切り開いていきたい」と話した。 -

山ぶどうの収獲始まる

ワインに加工する宮田村の特産山ぶどう(ヤマソービニオン)の収獲が3日朝、始まった。昨年とほぼ同時期で、ここ数日の涼しさにより糖度も上昇。房の成り具合も良好で「今年も良質なワインができそう」と期待ふくらむ・ス実りの秋・スを迎えている。

栽培開始からちょうど10年目。13戸の栽培農家の先頭をきって、駒が原にある秋山泰久さんの畑で収獲初日を迎えた。

家族や近所の人も駆けつけて作業。たわわに実った房を丁寧にもぎ取り、午後にはワインに仕込むため村内新田区の本坊酒造信州工場に持ち込んだ。

今年は4月下旬の遅霜の影響が懸念されたが、夏場の日照りにより順調に生育。13戸全体で過去最高だった昨年の32トンを上回る35トンの収獲量を目標にしている。

作業は今後も続くが「これだけ気温も下がってくると、糖度もより増してくる。楽しみだね」と秋山さん。

最も早い新酒は「紫輝」の銘柄で12月2日のワインまつりで解禁し、発売する。 -

野ひばりの会が農家民宿を視察

宮田村の農業女性グループ「野ひばりの会」(太田芳子会長)は2日、伊那市長谷の農家民宿「蔵の宿みらい塾」を視察研修した。自分たちの活動にも生かそうと、夢を実現させて頑張っている農村女性の姿にふれた。

宿を切り盛りする市ノ羽幸子さんから、花卉栽培農家から夢だった民宿を始めるまでの経緯などを聞いた。

素朴ななかにも暖かさが秘められた囲炉裏を囲んだ料理も満喫。市ノ羽さんの娘夫婦のライブ演奏も楽しみ、ゆっくりとした心休まるひとときを過ごした。

一行はこの日、箕輪町の赤そばの里にも立ち寄り、見識と親睦を深めていた。

262/(木)