-

バラで彩り「いなバラまちぶらり」始まる

伊那市の中心商店街をバラで彩るイベント「いなバラまちぶらり」が5日から始まりました。 イベント初日の5日はJR伊那北駅前に植えてあるバラをその場で切りプレゼントするサービスが行われました。 このイベントは、地域活性化の取り組みとして地元商店主などでつくる実行委員会が開いたものです。 これまでの伊那バラまちフェスタから、街歩きを楽しんでもらう催しにしようと名称を変更しました。 西町から荒井、坂下、山寺までの商店街を中心におよそ250種1,000鉢が並べられています。 イベントではバラ肉を使ったバラ丼の試食も行われ訪れた人たちが味わっていました。 ほかにはバラの香りが楽しめるワインも用意されました。 商店街の各店で食事やスイーツなど工夫を凝らした商品の提供を企画していて、実行委員会では「この時期ならではの街歩きを楽しんでもらいたい。」と話していました。 いなバラまちぶらりは19日まで行われています。

-

6(む)月4(し)日 ローメンの日

6月4日は、蒸し麺の「むし」のごろ合わせでローメンの日です。 伊那ローメンズクラブ加盟店では、並盛が一杯400円で提供されました。 伊那市上牧のあすなろでも、通常500円のローメンが1杯400円で提供されました。 4日はほかのメニューはなく、ローメンのみの営業です。 昼時には、訪れた人たちが次々にローメンを注文していました。 ローメンは蒸した麺にマトンやキャベツを入れた伊那市の名物料理で、昭和30年に誕生しました。 伊那ローメンズクラブは、ローメンをPRし多くの人に食べてもらおうと、6月4日をローメン記念日としていて、日本記念日協会が認定する記念日にも登録されています。 訪れた人たちは、酢や七味、ソースなど、自分好みの味付けにしてローメンを味わっていました。

-

小沢区高齢者が五平餅と山菜を楽しむ

伊那市小沢区の高齢者で作る下小沢あかりの会は、3日に五平餅と山菜を楽しむ会を開き、持ち寄った食材を料理して交流しました。 この日はあかりの会のメンバー24人が集まり、交流を楽しみました。 五平餅と山菜の天ぷらの他に田楽や自家製の漬物などが食卓に並びました。 食材はメンバーの家で取れたものなどを持ち寄りました。 下小沢あかりの会は高齢者の集まる機会を作ろうと7年前に結成し、毎年季節ごとに様々な企画を行っています。 今年は、秋にそば打ちを行う他、神社の清掃や、花の植栽なども計画しています。

-

青野恭典さん写真展「信州の山々」

東京都出身で今年1月に亡くなった山岳写真家青野恭典さんの写真展「信州の山々」が3日から伊那市のかんてんぱぱホールで始まりました。 会場には、長野県で撮影した山岳写真43点が展示されています。 カラーとモノクロ写真で季節ごとに構成され、去年撮影された新作も展示されています。 写真展は、生前山を愛した青野さんの遺志を引き継いで、妻のハツ子さんが企画しました。 青野恭典さんの写真展「信州の山々」は12月5日まで、伊那市のかんてんぱぱホール常設ギャラリーで開かれています。

-

親子が伝統芸能を楽しむ

歌舞劇団田楽座は、親子で伝統芸能を楽しむイベントを伊那市のいなっせで、29日開きました。 テレビよりおもしろいでんがく劇場と題して行われたイベントは、子どもたちが伝統芸能に触れる機会にしようと開かれたもので今年で2回目です。 ステージでは、およそ4mの竹をヒモやあごの上に乗せる伝統芸を披露しました。 他に、子どもたちにも解りやすいよう昔話を盛り込んだ南京玉すだれも披露されました。 会場には、子どもやその保護者など200人が訪れました。 田楽座は太鼓や唄、踊り、獅子舞などを地元をはじめ、全国各地で披露していて、「今後も子どもから大人まで楽しんでもらえるイベントを企画していきたいです」と話していました。

-

ゆめわーく施設利用者の作品展

伊那市社会福祉協議会の障がい者社会就労センターゆめわーくの利用者が製作した絵画や織物などを展示する作品展が伊那市のみはらしの湯で開かれています。 会場には利用者が製作した絵画や織物、ぬいぐるみなどおよそ60点が展示されています。 ゆめわーくでは、企業からの受託作業の他、自主製品を製作したり、自由時間を使って絵を描いたりしています。 作品展は日々の活動を知ってもらおうと、今年初めて開かれました。 ある施設利用者は、「細かいところまでこだわったので、たくさんの人に見てもらいたい」と話していました。 ゆめわーくの作品展は、伊那市のみはらしの湯で30日まで開かれています。

-

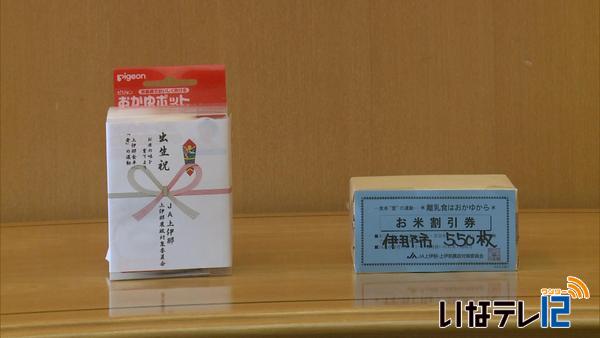

JA上伊那がお粥ポットを市町村に寄贈

JA上伊那は炊飯器でお粥が作れるお粥ポットと米の割引券を伊那市に寄贈しました。 2日にJA上伊那の山岸眞由美理事ら2人が市役所を訪れました。 JA上伊那では上伊那食卓愛の運動の一環で毎年管内の8市町村にお粥ポットとお米券を贈っています。 今年度伊那市にはお粥ポット170個とお米券550枚が贈られました。 伊那市では3か月検診の時に第1子にはお粥ポットとお米券を、第2子からはお米券を渡すということです。 今年度は上伊那8市町村に合わせて535個のおかゆポットと1,415枚のお米券が贈られました。

-

箕輪南小 プール清掃

箕輪町の箕輪南小学校で、17日のプール開きを前に、2日プール清掃が行われました。 2日は、全校児童が役割分担をしてプールの清掃をしました。 3年生以上が参加し、大プールの清掃が行われました。まずは、たわしやスポンジを使って壁を磨きます。 プールは、PTA活動などで掃除されていて仕上げをしました。 プールの中ではカエルも見つかりました。 子どもたちは、協力をして磨いていました。 壁が終わると床を掃除しました。 子どもたちは、競争しながら雑巾がけをしていました。 箕輪南小学校では、17日にプール開きの予定です。

-

福与城址まつりの売り上げ熊本地震へ

箕輪町福与判ノ木を中心とする女性のソフトバレーボールチーム、「みつばちはっちゃん」は、4月29日に行われた福与城址まつりでのフリーマーケットの売上金のすべておよそ6万円を、熊本地震の被災地に送りました。 2日は、みつばちはっちゃんを代表して、中村順子(じゅんこ)さんと、中村みどりさんが、町役場を訪れ、白鳥政徳町長に、寄付金を手渡しました。 みつばちはっちゃんは、4月29日に行われた福与城址まつりでフリーマーケットを開き、6万53円を売り上げました。 日用品や雑貨、手作り製品などを販売しました。 15年ほど続けていて、これまでは、福与城址の整備や、町内の福祉施設などに寄付してきました。 今年は、熊本地震の被災地に送りたいと、メンバーの意見が一致したということです。 女性メンバーだけに頑張らせてはいけないと、同じ常会の男性でつくる判ノ木同志会からも2万円の寄付がありました。 寄付金は、箕輪町に寄せられた他の寄付金と合わせて、熊本地震の被災地に送られます。

-

ひまわりの家で草花の植え付け

南箕輪村の障害者生きがいセンター「ひまわりの家」で5月24日に、フラワーアレンジメントで使用する草花の植え付け作業が行われました。 この日は、施設の利用者と職員らがフラワーアレンジメントで使用する、「アイビー」の苗や「かすみ草」の種など7種類を植えました。 障害者生きがいセンターでは南箕輪村の花いっぱい推進協議会の委託を受けておよそ10年前から村内の施設や民間企業に販売するフラワーアレンジメントの製作を行っています。 アレンジメントに使う花はカーネーションのみでしたが、去年からその他の草花も使って、アレンジメントの幅を広げています。 今年度からは使用する草花を生きがいセンター内で育てることにしました。 早いものは7月から行われるフラワーアレンジメントで使用されるということです。

-

白山社で御田植祭

伊那市東春近の神社白山社が所有する田んぼで、5月28日に豊作を祈念する御田植祭が行われました。 この日は、氏子総代8人が神事の後田植えを行いました。 御田植祭が行われる田んぼは斉田と呼ばれ、神に供える米を栽培する田んぼです。 白山社では祭典で神前へと供えられる米は斉田で収穫されたものに限られており、代々の氏子総代により米づくりが行われてきました。 白山社の斉田は神社名義で所有していて、神社での所有は全国的にも珍しいということです。 去年までは同じ場所でおよそ100年米作りが行われてきましたが、農地整備のため今年から新しい場所に移りました。 この日植えられた米は10月に収穫され、白山社へ献上されるほか、防災対策米として備蓄されます。

-

衣替え 伊那保育園夏服に

1日は衣替えです。 伊那市の伊那保育園では、夏服を着た園児たちが保護者に連れられ登園していました。 1日の伊那地域の最高気温は27.3度と7月中旬並みの暑い一日となりました。 伊那市の伊那保育園では、夏服のチェック柄のセーラー服を着た子供たちが、保護者と一緒に登園していました。 この夏服は私立の保育園としての特色をいかし、子供たちに着ていて楽しい気分になってもらおうと15年前に作られたという事です。 子供たちは園舎に入ると、園児服からノースリーブの夏用のエプロンに着替えて友達と遊んでいました。 長野地方気象台によりますと、今週いっぱいは晴れの日が続き、最高気温は24度から27度になる見込みだという事です。

-

禁煙を呼び掛けるパネル展

31日は、WHO世界保健機関が定めた世界禁煙デーです。 これに合わせ伊那市の伊那合同庁舎では、31日から6月6日まで禁煙を呼び掛けるパネル展示コーナーを設置しています。 たばこの健康被害や禁煙窓口を知ってもらい禁煙につなげてもらおうと伊那保健福祉事務所が行っているものです。 県が平成24年に上伊那管内およそ1000人を対象に行ったアンケートでは、喫煙者は男性が21.6%,女性が2.8%、平成17年の調査に比べて男性は5.8ポイント、女性は0.6ポイント下がりました。 パネル展示の他、喫煙者の一酸化炭素濃度の測定が行われました。 有害な一酸化炭素を、どのくらい体内に取り込んでいるかを検査するものです。 昼休みに、職員たちが測定を行っていました。 伊那保健福祉事務所では「この機会に禁煙を考えてもらう機会にしてほしいです」と呼び掛けていました。

-

完成間近のシードルを試飲

上伊那の飲食店主らでつくるASTTLシードルクラブは、完成間近のりんごの発泡酒シードルを30日、試飲しました。 30日は、今年度の総会が市内で開かれ、7月から飲食店での提供を予定しているシードルを試飲しました。 去年11月末に収穫したリンゴは、伊那ワイン工房で醸造し、フルボトルとミニボトルの合わせて1000本を作りました。 ASTTLシードルクラブでは色づき不足や穴が開いて出荷できないりんごを有効活用しようと去年から発泡酒の生産に取り組んでいます。 今年はフジのみを使ったものに加え新たに15種類の品種を混ぜたものを醸造しました。 今年のシードルはフルーティーで飲みやすく出来が良いということです。 ASTTLEシードルクラブでは7月上旬に、原料を提供してくれたりんご農家の畑で完成したシードルのお披露目を計画していて、一般からの参加も募集するということです。 ASTTLEシードルクラブでは、シードルやそば粉を使ったガレットの提供店を掲載したマップを作成し市民へ周知したり、南アルプスの山小屋とタイアップし登山客へのPRにも取り組むとしています。

-

中心商店街のバラ見ごろ

伊那市の中心商店街のバラが見ごろを迎え、訪れた人たちが花や香りを楽しんでいます。 今年のバラは例年より2週間ほど早く咲き、現在見ごろとなっています。 西町から山寺までの1.5キロの間におよそ200種類1000鉢のバラが飾られ商店街を彩っています。 バラは、商店街を活性化しようと集まった地元店主らでつくる伊那まちバラ咲く街角連絡協議会が管理しています。 訪れた人たちは、足を止めてバラの香りを楽しみ、ドライバーは車の中から花を眺めていました。 今年から、一部の店では切り花を無料でプレゼントしています。 6月5日から、商店街を歩きながらバラを楽しんでもらおうと「いなバラまちぶらり」と題したイベントが行われます。 期間中は、バラのスイーツやバラにちなんだ丼の提供など様々なイベントを計画しています。

-

矢島清さんの畑でポピー・ムギナデシコ見頃

伊那市美篶芦沢の矢島清さんの畑で、ポピーとムギナデシコが見頃を迎えています。 矢島さんは今年初めて、景観を良くしようと5アールの畑にポピーとムギナデシコの種を蒔き、順調に花を咲かせました。 この日は、近所の人も訪れ、一緒に花を眺めていました。 まだこれから咲く花もあり、今週いっぱい楽しめそうだということです。

-

イーナ・ムービーズ 映像フォーラム

伊那市の魅力を市内外に発信するプロモーション映像「イーナ・ムービーズ~なつかしい未来~」の完成を記念した映像フォーラムが29日、伊那市荒井の映画館伊那旭座で開かれました。 この日は、総合プロデュースをした伊那市芸術文化大使で人物デザイナーの柘植伊佐夫さんら制作スタッフ6人が出席し、映像の完成を報告しました。 イーナ・ムービーズは、伊那市の魅力を市内外に発信しようと、去年4月から市民の生活の営みや伝統行事などを撮影し編集を行ってきました。 映像は季節ごとに作られ、首都圏の電車内のディスプレイや中京圏のテレビCMで放映されました。 また、動画投稿サイトYouTubeでは再生回数が23万回を超えています。 この日のフォーラムでは、これまで公開されていなかった「冬編」が初めて上映されました。 フォーラムでは、白鳥孝伊那市長と元伊那図書館館長で県立長野図書館の平賀研也館長も出席し、トークイベントが行われました。 今年度伊那市では、信州そば発祥の地“伊那”をPRする映像を制作する予定です。

-

矢島信之さん宅でクラシック演奏会

伊那市美篶青島の矢島信之さんは、亡くなった妻、美代子さんが好きだったクラシックを地域住民と一緒に楽しもうと29日、演奏会を開きました。 この日は、矢島さん宅の庭で、伊那フィルハーモニー交響楽団に所属している加藤博さん夫妻がバイオリンとチェロを演奏しました。 3年前に他界した矢島さんの妻、美代子さんが音楽が好きだったことから地域の人にも音楽を楽しんでもらおうと、初めて開きました。 矢島さんは「妻も喜んでいると思うので私も嬉しいです」と話していました。

-

御園区民運動会 親睦深める

29日の伊那地域の最高気温は29度と7月下旬並みの暑い一日となりました、 そんな中、御園区民運動会が伊那市の白山グラウンドで29日、開かれ参加者が汗を流しました。 運動会は、区民の親睦を深めるとともに、体力向上につなげようと、毎年この時期に伊那公民館御園分館が開いています。 29日は、子どもからお年寄りまでおよそ500人が参加し、19の種目を常会対抗で競いました。 このうち、幼児から大人までを対象としたマラソンでは、白山グラウンドを発着に区内3キロを走りました。 区民たちは、ゴールする人たちに拍手やエールを送っていました。 各種目の上位には、日用品などの景品が用意され、毎年景品を楽しみにしている人も多いということです。 また、5人が足を縄で縛ってグラウンドを1周する百足競争では白熱した勝負を繰り広げていました。 女子の部では、勢い余って転んでしまう場面もありました。 御園分館では「今年も多くの人に参加していただいた。今後も継続して開いていきたいです」と話していました。

-

入笠山 山開き

伊那市長谷と富士見町にまたがる標高1955メートルの入笠山で、28日、夏山シーズンの到来をつげる山開きが行われました。 28日は、県内外から多くの登山客が訪れ、山登りを楽しんでいました。 南アルプス最北部に位置する入笠山は、山頂近くまでゴンドラリフトや車道が通じていて、登山口から頂上までは30分ほどで登ることができます。 登山道は、途中岩場コースと迂回コースに分かれていて、お年寄りや子ども、初心者にも比較的登りやすい山とされています。 また、登山道の脇には自生している草花があり、登山者の目を楽しませています。 標高1955メートルの入笠山頂上です。 28日は、あいにくの曇り空となりましたが、晴れていると中央南の両アルプスの他、八ヶ岳など360度のパノラマを楽しむことができます。 それでも、時折雲の隙間から顔を出す山の頂を見ながら、登山者らはお昼を食べたり写真を撮るなどして楽しんでいました。

-

小阪洋治さん宅 子ガモが生まれる

南箕輪村南殿の小阪洋治さん宅の池で、26日にカモの赤ちゃんが生まれました。 小阪さん宅では、数年前からカモが卵を産んでいます。 去年はカモの親子を見かけることはありませんでしたが、今年は11羽の子ガモが卵から孵りました。 この日も親ガモの後ろを元気よく泳いでいました。 また、小阪さん宅では樹齢100年のヤマボウシの木の花が現在見頃となっていて、6月中ごろまで楽しめるということです。

-

造形作家天野惣平さん作品展

伊那市高遠町の造形作家天野惣平さんの作品展が、伊那市高遠町の旧三義小学校芝平分校で27日から始まりました。 会場には、廃校になった教室全体を使って、マニラ麻という麻の繊維で作った作品が展示されています。 天野さんは、現在63歳で、武蔵野美術大学を卒業後、絵画を学ぶためイタリアへ留学しました。 24歳の時に帰国し、30歳から東京で個展を始めました。 作風も油絵中心から、立体作品に変わり、50歳からは会場を現在の場所に移して毎年作品を展示しています。 天野さんの作品にタイトルは無く、見た人それぞれの感性で自由に作品を楽しんでもらいたいと話していました。 天野惣平さんの作品展は、6月1日まで、伊那市高遠町の旧三義小学校芝平分校で開かれています。

-

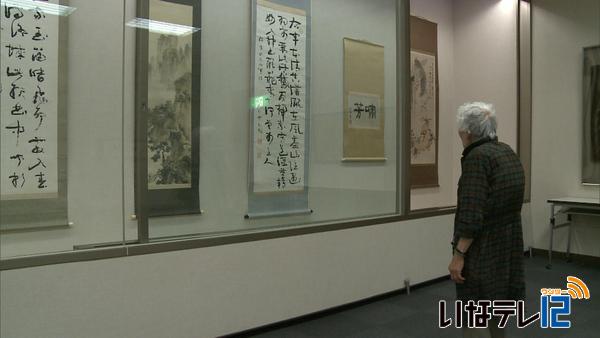

第50回上伊那書道展

50回目の開催となる上伊那書道展伊那市の伊那文化会館で開かれています。 会場には、会員・一般93人の作品と、歴代の書道協会の会長8人の作品、明治時代から活躍した書家の中村不折の作品、100点ほどが展示されています。 4字熟語を千文字並べた不折の千字文をもとに制作された合作もあります。 上伊那書道展は、様々な流派があり、作品もバラエティ豊かだということです。 今年は不折生誕150周年であり、書道展が50年を迎えたことを記念して、不折の作品も展示されています。 上伊那書道協会会長の池上信子さんは「書道に関わる人から不折への理解を深めてほしい」と話していました。 この上伊那書道展は、29日(日)まで、伊那文化会館で開かれています。

-

最高気温30.8度の真夏日

26日の伊那地域の最高気温は30.8度の真夏日で、今年一番の暑さとなりました。 長野地方気象台によりますと、27日は前線の影響で雨の予想で気温は平年並みとなるみこみです。

-

被災地を支援コンサート 6月に開催

東日本大震災や熊本地震の被災地を支援するチャリティーコンサートが、6月8日伊那市高遠町の信州高遠美術館で開かれます。 25日は、コンサートを主催するグループのメンバーで上伊那在住の竹内健さん、美智子さん夫妻が会場を訪れPR用のタペストリーを飾りました。 タペストリーは、宮城県石巻市の呉服店で津波や泥を被った着物を洗ったものを使い作られたものです。 コンサートは、伊那市出身のクラリネット奏者、橋爪恵一さんらが中心となり開くものです。 橋爪さんは、音楽をとおして震災や被災地の事を忘れないというメッセージを発信し続けようと活動しています。 コンサートは、全国10か所で予定され東北と熊本の復興支援に充てるという事です。 コンサートは6月8日、午後6時30分から信州高遠美術館で開催されます。

-

箕輪町地域公共交通活性化協議会 発足

高齢者や障害者など、交通弱者が利用しやすい公共交通サービスについて検討する「箕輪町地域公共交通活性化協議会」が発足しました。 協議会は交通事業者や学校関係者、各種団体の代表者など、18人で組織され、25日は、白鳥一利副町長から委員に委嘱状が渡されました。 協議会の会長には、諏訪東京理科大学教授の奥原正夫さんが選ばれました。 町では平成21年度より、町内を巡回するみのちゃんバスを運行していて、年間の利用者は3万人ほどとなっています。 活性化協議会では、今年度中に概ね5年後を見据えた、交通サービスのマスタープランを策定します。 プランでは、少子高齢化社会を迎える中で住みやすい地域作りや持続可能な公共交通の在り方について研究をしていきます。 今後は、住民アンケートなどを基に、交通弱者が利用しやすい交通サービスの在り方を協議していきます。

-

沢区民ハイキング

箕輪町沢の区民が区有林を歩く区民ハイキングが22日行われました。 ハイキングには地区住民や区内の登山愛好者でつくる楽山会のメンバーおよそ90人が参加しました。 歩いたのは、ながた自然公園から桑沢山中腹にある眺望櫓までの7.6キロです。 沢区では、区会議員や楽山会のメンバーが林道や区有林の整備を行っています。 区民ハイキングは、区民に整備された区有林を見てもらおうと沢公民館が行っているもので、今回で6回目です。 眺望櫓に到着すると、参加者は景色を眺めていました。 眺望櫓は4年ほど前に楽山会が設置したもので、町内を一望することができます。 沢公民館では「森林浴や山野草を楽しみ、区内の自然に親しんでもらいたい」と話していました。

-

親子で農業体験イベント

伊那青年会議所が企画した親子で農業体験をするイベントが14日に伊那市東春近の畑で行われました。 この日は市内から親子17組が参加し、東春近の畑で馬と鍬を使った耕作作業を体験しました。 馬を使った馬耕は、鋤という耕作道具を馬に引かせ、土を耕すものです。 今日は、高遠町山室で馬耕を行っている横山春樹さん、紀子さん夫妻が作業の指導をしました。 参加者は馬の力に驚きながら作業を体験していました。 鍬を使った作業では、親子で力を合わせて土を耕していました。 この農業体験は、親子が協力して作業を行うことで絆を深めてもらおうと伊那青年会議所が今回初めて企画したものです。 耕した畑にはとうもろこしやジャガイモが植えられ、7月には収穫した野菜を使った親子での調理体験が企画されています。

-

ジュビロ磐田のホームスタジアムの芝を美篶保育園に定植

静岡県のJ1プロサッカーチーム「ジュビロ磐田」のホームスタジアムに生えていた芝が24日、伊那市の美篶保育園に定植されました。 この日は市役所の職員が芝の定植作業を行いました。 美篶保育園の園庭に定植されたのは、サッカーJ1リーグのジュビロ磐田が使用している静岡県の「ヤマハスタジアム」の芝です。 今回は磐田市と友好都市提携を結んでいることから、美篶保育園ではスタジアムの芝を分けてもらうことになりました。 スタジアムの芝はやわらかくスポーツに適した芝だということです。 この日は遊具の周り110平方メートルに定植しました。 今後は、園児が泥や砂で遊べる一部の場所を除き、園庭の全てを芝生化する予定です。 芝が敷かれると年長園児が踏んで均していました。 保育園では、水やりの作業を園児と一緒にするということです。 伊那市では今年度、すでに芝生が整備されている上の原保育園などを除く全ての保育園で順次芝生化を進めていくということです。

-

伊那中学校2年生と市長が意見交換

総合的な学習の一環で山や自然について学んでいる伊那市の伊那中学校2年生は24日、白鳥孝市長を学校に招き、意見交換を行いました。 この日は、山登りを趣味の一つとしている白鳥孝市長を学校に招き、話を聞きました。 はじめに、白鳥市長は南アルプスの現状について説明しました。 白鳥市長は「南アルプスは、ニホンジカの食害が広がり、ライチョウの食べる植物がなくなっている。また、外来植物による環境の変化など深刻な問題が起きている」と説明しました。 伊那中学校2年生は今年度、総合的な学習の一環で山と自然をテーマに学んでいて、これまで山岳関係者などから話を聞いてきました。 この後、生徒と市長で意見交換をしました。 生徒達は7月に西駒登山を控えていて、登山に関する質問も出ました。 また、学校から見える山について質問する生徒もいました。 白鳥市長は「両アルプスに囲まれた伊那谷の風景を一切変えないように守っていくことが、我々住んでいる人の大切な仕事です」と話しました。

92/(月)