-

ポレポレの丘で高遠町レッツゴー詩吟クラブが詩吟披露

スイセンが見ごろを迎え、「水仙まつり」が行われている伊那市高遠町のポレポレの丘で9日、高遠町レッツゴー詩吟クラブの子どもたちが詩吟を披露しました。 9日はクラブに所属する中学1年生と小学校4年生のメンバー5人が詩吟を披露しました。 一般の前で発表するのは初めてだということです。 9日は仁科五郎盛信と織田軍との戦いを表現した「高遠城の戦い」などを披露しました。

-

地酒と桜を楽しむ 伊那谷新酒祭り

地酒と桜を楽しむイベント伊那谷新酒祭りが9日、伊那市の春日公園で行われました。 伊那谷新酒祭りは伊那市西町の商店街有志でつくる「ルネッサンス西町の会」が開いたものです。今年で13回を数え8つの蔵元と1つのビールメーカーが参加し自慢の酒をもちこみました。 様々な種類の酒を7杯飲めるチケットが1000円で販売され訪れた人たちはそれぞれの酒を飲み比べていました。 春日公園の桜は今が見頃で訪れた人たちは地酒を飲みながら花見を楽しんでいました。

-

ジオパーク写真展開催

辰野町の写真愛好家中谷勝明さんの展示会「ジオパーク写真展」が明日から伊那市の伊那図書館で始まります。 2回目となる今回のテーマは島根県の隠岐諸島です。 隠岐諸島は島根半島の北50kmに位置します。 写真展では中谷さんが去年春と夏に14日間滞在して撮影した写真およそ40点展示しています。 中谷さんは現在72歳で、25歳の頃から趣味で写真を撮り始めました。 5年ほど前から地域を通して自然環境などについて学べるジオパークに興味を持ち始め、日本で8地域が認定されている世界ジオパークを巡っています。 今回の隠岐諸島は2か所目で、現在3か所目の撮影を行っているということです。 ジオパーク写真展は明日から17日まで伊那図書館で開かれています。

-

西春近公民館の桜見頃

伊那市の西春近公民館の桜が見頃となり、明日は地域の人たちが集まって花見が行われます。 昨日の雨風で少し桜が散り始めましたが、まだまだ見頃です。

-

信州伊那梅苑 梅の花が見頃

8日の伊那地域の日中の最高気温は18.5度と4月下旬並みの陽気となり、各地から満開の便りが届いています。 梅の名所で知られる箕輪町の信州伊那梅苑では、現在梅が見頃となっています。 広さおよそ2万3千坪ある敷地には32種類の梅が植えられていて、現在見頃を迎えています。 梅の他にもレンギョウや水仙などもあり、4月から6月にかけて様々な種類の花を楽しむことができます。 園内の高台からの眺めです。 伊那梅苑によりますと、梅は例年並みの3月26日頃に咲き始め、徐々に花が開き、8日満開になったということです。 梅は、あと4、5日楽しめるということです。 伊那梅苑では「県内でもこれほど梅やレンギョウが多くあるところは珍しいので、色々な花を楽しんでもらいたい」と話しています。 梅の花が散って数日経つと桃が咲き始めるということで、4月中旬から下旬にかけてが見頃だということです。 信州伊那梅苑の入園料は、高校生以上が500円、中学生以下は250円です。

-

草の家 タカトオコヒガンザクラの枝で染め物

伊那市西箕輪の農業公園みはらしファームで染物の製作・販売を行っている「草の家」は、高遠城址公園の桜の枝を使った桜染めを8日行いました。 草の家では、桜の枝の皮を使った染め物を2月から行っていて、最終回のこの日は草の家のメンバー7人が行いました。 地元をPRしようと5年前から毎年この時期に行っています。 桜の枝は、高遠城址公園で冬の間に剪定されたタカトオコヒガンザクラです。 カッターなどで削いだ皮を3回程煮て液を出します。 染液に布を浸けて20分程経つと、ピンクの色が付きました。 染料を繊維に定着させるため、銅からできた媒染液に浸け、もう一度染液の中に浸けます。 草の家では、色や模様が綺麗に出るように試行錯誤を重ねながら製作しています。 タカトオコヒガンザクラを使うと、色が濃く少し紫がかった仕上がりになり、独特の色合いになるということです。 草の家の商品は、高遠城址公園の高遠閣で限定オープンしているにこにこショップや高遠さくらホテルなどで購入することができます。 11日から17日に高遠城址公園の三の丸イベント広場で開かれる「みはらしマルシェ」にも並ぶということです。

-

特殊詐欺を防止 警察署長から感謝状

架空請求詐欺などの特殊詐欺を未然に防いだとして伊那市のサークルK伊那西町店と八十二銀行伊那北支店に3月30日に伊那警察署長から感謝状が贈られました。 サークルK伊那西町店では今年2月に電子マネー8万円分の購入を申し出た40代の男性に利用目的を確認し、それが架空請求であることがわかり被害を防ぎました。 八十二銀行伊那北支店では今年2月に50万円を振込みたいと申し出た70代男性に対し詐欺被害を疑い、伊那警察署に通報しました。 その後架空請求詐欺であることが判明し被害を防ぎました。 サークルK伊那西町店では、去年にも1件詐欺被害を防いでおり、今回コンビニエンスストアを対象とした「あなたの街のサギ防止優良店」に長野県警から認定されました。 認定は伊那署管内で2例目となります。 なお、今回辰野町のアルプス中央信用金庫宮木支店にも感謝状が贈られました。

-

花見に合わせて 高遠閣で蕎麦販売

伊那市高遠町の高遠城址公園内にある高遠閣では、地元住民による高遠そばの販売が、7日から始まりました。 高遠町内の有志でつくる「そば処高遠」のメンバーが、信州そば発祥の地・伊那をPRしようと、去年から打ち立ての蕎麦を販売しています。 蕎麦は1食800円で、1日300食限定で販売しています。 初日の7日は、県外や外国から訪れた人の姿もありました。 蕎麦の販売は17日(日)まで高遠閣で行われています。

-

友好都市提携10周年記念 タカトオコヒガンザクラの苗木植樹

伊那市の白鳥孝市長と東京都新宿区の吉住健一区長が7日、伊那市高遠町の信州高遠美術館北側に、タカトオコヒガンザクラの苗木を植樹しました。 これは、伊那市と新宿区が友好都市提携を結んで今年で10周年を迎えるのを記念して行われたものです。 植樹した桜は、高遠町で育ったタカトオコヒガンザクラで、高さは2メートル30センチ程です。 白鳥市長は「毎年桜の花は咲くので、新宿の皆さんには毎年伊那市に足を運んでもらいたい」と話しました。 吉住新宿区長は「桜の木が大きく成長することと、伊那市と新宿区の交流の輪がどんどん広がっていくことを願っています」と話しました。 今年の秋には、新宿駅前の広場に、2本のタカトオコヒガンザクラが植樹されることになっています。

-

【信越花便り】上田城跡公園 満開

信越各地の花の情報をお伝えする信越花便り。 上田市の上田城跡公園では、枝垂れ桜とソメイヨシノが満開となっています。 上田城跡公園では6日から「上田城千本桜まつり」が始まりました。 まつりは今年で13回目を迎えます。 まつりの期間中には県内外から多くの観光客が訪れていて、今年は大河ドラマの影響もあり例年よりさらに賑わいをみせています。 まつりの期間は、17日までで、上田市内の銘品をはじめ、地場産品などを集めた「おもてなし観光物産展」のほか、ステージイベントや体験型アトラクションも予定されています。 9日には、物産展の会場に特設のステージが設けられ、上田城をバックに上田市内の文化団体らによるおもてなしステージイベントが開催されます。 <問合せ>上田市観光課 0268-23-5408

-

歯科衛生士目指し第一歩

伊那市荒井の長野県公衆衛生専門学校の入学式が6日行われ、19人が歯科衛生士への第一歩を踏み出しました。 入学する19人は在校生や保護者の拍手の中、入場しました。 今年度は上伊那地域から8人、諏訪地域から3人、飯田下伊那から2人など県内各地から合わせて19人が入学しました。 県公衆衛生専門学校は昭和44年に開設され、これまでの卒業生は1600人を超えています。 式辞で大塚俊英(としひで)校長は「良い歯科衛生士となるために目的意識を持って専門的な技術を習得すると共に、周囲の人との信頼関係を築ける思いやりの心を常に持ってください」と挨拶しました。 入学生を代表し南箕輪村の唐澤小把久(こはく)さんが誓いの言葉を述べました。 入学生は3年間、歯科衛生士になるための専門教育を受けます。

-

春の全国交通安全運動 始まる

6日から全国一斉に春の全国交通安全運動が始まりました。 各地で安全運転を呼び掛ける啓発活動が行われました。 このうち南箕輪村では通勤時間帯に合わせ午前7時から神子柴の春日街道沿いに交通指導所が設置されました。 南箕輪村交通安全協会のメンバーや警察官ら80人がドライバーに安全運転を呼び掛けるチラシなどを配布していました。 春の全国交通安全運動は15日までで、スローガンは「おもいやり 乗せて信濃路 咲く笑顔」です。 運動の基本は「子供と高齢者の交通事故防止」で、通学路や生活道路の安全確保や自転車の安全利用の推進などを重点に行っていくとしています。 今年に入ってから昨日までの伊那警察署管内での交通事故の発生件数は死亡事故が2件、人身事故が78件となっています。 南箕輪村交通安全協会の丸山芳雄会長は「高齢者がかかわる事故が多いので、特に注意するよう呼び掛けていきたいです」と話していました。 伊那署では、運動期間中交差点での取り締まりを強化していくとしています。

-

箕輪町 移住定住応援サイト開設

箕輪町は、移住定住者向けの応援サイトを、3月28日に開設しました。 移住定住応援サイトは、箕輪町のHPのバナーをクリックすると、開きます。 町の観光情報や農産物の紹介、子育て情報などが掲載されています。 移住定住応援サイトは、IターンUターンの情報を発信し町へ興味を持ってもらおうと、みのわの魅力発信室が3か月かけて準備してきました。 実際に移住してきた人へのインタビューページは定期的に更新する予定で、新規の空き家の物件情報や求人情報を随時掲載していく予定です。 3月28日の開設から4日までの8日間で閲覧数は564回となっていて、魅力発信室では、見やすさを重視して最新情報を提供していきたいとしています。 箕輪町が去年12月から行った空き家全戸調査の結果、420棟の空き家がありそのうち倒壊の 恐れや景観面など状況の良くない建物が26棟あるということです。 町では全戸調査に関する詳しい結果についてもサイトで公表するとしています。

-

高遠町文化体育館周辺 桜見ごろ

伊那市高遠町文化体育館周辺のタカトオコヒガンザクラが、見ごろを迎えています。 高遠小学校から高遠町文化体育館周辺には、およそ100本のタカトオコヒガンザクラが植えられています。 高遠城址公園を管理する桜守によりますと、ここの桜が見ごろになってから4、5日後で高遠城址公園の桜が満開になるということです。 桜は、13日頃まで楽しめるということです。

-

高遠小学校 25人が入学

入学式シーズンを迎え、伊那市高遠町の高遠小学校で5日入学式が行われ新1年生が学校生活をスタートさせました。 高遠小学校には今年度、男子8人女子17人の合わせて25人が入学しました。 式では、新1年生が在校生や保護者の拍手で迎えられました。 矢澤淳校長は「友達や先生と仲良く勉強したり遊んだりして、もっともっと大きくなって下さい」と話していました。 児童を代表して石川志音君は「高遠小の友達はとっても優しいです。たくさん遊んでいっぱい友達を作って下さい」と呼び掛けていました。 この後、1年生は教室に入り担任から学校生活について話を聞き、一人ひとり名前を呼ばれると元気に返事をして握手をしていました。 放送エリア内では5日、高遠北小学校でも入学式が行われました。 入学式のピークは6日で伊那市、箕輪町、南箕輪村の小中学校27校で行われることになっています。

-

高遠城址公園 開花宣言

伊那市は3日、高遠城址公園のタカトオコヒガンザクラの開花を宣言しました。 去年より2日早い開花宣言となります。 3日の午前9時に、高遠町総合支所の小松由和支所長が開花宣言をしました。 今年は去年より2日早い開花宣言となりました。 公園南側は、ここ数日の温かさで花が咲き始めています。 観光客の姿も見られカメラで撮影するなどして楽しんでいました。 桜守の西村一樹さんは「今年は蕾の数も多く綺麗な花が咲きそうです」と話していました。 園内の桜はまだ蕾で、伊那市では10日頃から見ごろになると予想しています。 期間中園内では、さくら茶のサービスや篠笛の演奏、高遠ばやしの巡行などが計画されています。

-

狐島区自主防災訓練 隣近所で助け合いを

伊那市狐島区の自主防災訓練が3日に行われました。 今年は「隣近所の助け合い」に重点を置き、組単位で集まる「一時集合場所」が初めて設けられました。 午前7時に、震度6強の大地震が発生したとの想定で防災無線が流れると、区民は組毎に指定された「一時集合場所」に集まりました。 西常会9組はAFAS伊那が集合場所になっていて、14世帯中11世帯が集まりました。 来なかった住民は、組長が安否確認のため自宅を訪れ、全ての世帯の状況を把握した後、常会長に報告します。 防災本部が設置された狐島第一公民館には、区内に4つある常会の常会長が区長に状況を報告しました。 その後、公民館では、けがの手当てやAEDの使い方の講習が行われました。 狐島区では、東日本大震災後毎年内容を変えながら自主防災訓練を行っています。 今後も区民全員の防災意識が高まるよう訓練を続けていきたいとしています。

-

富県北福地で御柱祭 里引き・建て御柱

今年は7年に1度の諏訪大社御柱祭の年です。 地区内に諏訪社のある伊那市富県北福地では、3日は里曳きと建て御柱が行われました。 午前11時20分、獅子舞と子ども神輿が奉納され、ラッパと木遣りの合図で里曳きがスタートしました。 北福地の御柱祭は、昔は神社の役員が行っていましたが、平成4年から区民総出で行っていて今年はおよそ500人が参加しました。 北和田集会所からおよそ600メートル先にある諏訪社まで、木遣りの掛け声に合わせて1時間程かけて4本の柱を曳きました。 最大の難関となっている鳥居の石段では慎重に柱を運んでいました。 午後2時からは、建て御柱が行われました。 柱は、正面が地区の方を向くように回されました。 次回、北福地の御柱祭が行われるのは、平成34年です。

-

ヤマトイワナの在来種を確認

三峰川で在来種のヤマトイワナが生息していることが、22日に伊那市役所で開かれた、三峰川のヤマトイワナを守る会で報告されました。 22日は、国立研究開発法人 水産総合研究センターの中村(なかむら)智(とも)幸(ゆき)さんが調査結果を発表しました。 調査は三峰川の本流と支流とで行なわれ、調査地点毎におよそ30匹を捕獲し、遺伝子解析を行ったという事です。 その結果、サンプルで釣ったイワナ全てが、在来種のヤマトイワナである地点が、三峰川の本流と支流で確認されたということです。 守る会では、今後ヤマトイワナの保護と利活用について検討を進め、来年度中に漁業権を持つ天竜川漁業組合に提言していくとしています。 在来種のヤマトイワナの調査は、南アルプスがユネスコエコパークの登録を受け、生態系の保全の視点から伊那市が平成26年の夏から行ってきました。

-

西春近諏訪形の御柱祭に向けて木遣り班が結団式

7年に1度の伊那市西春近諏訪形の御柱祭が秋に行われます。 31日は、諏訪形集落センターで木遣り班の結団式が行われました。 西春近諏訪形では、諏訪市の御柱祭と同じ年の秋に御柱祭を行っています。 今年の木遣り班は、39歳から75歳の17人で、ほとんどのメンバーが経験者だということです。 この日は、1人ずつ木遣りを披露して士気を高めました。 木遣り班は御柱祭に限らず練習を月に1回行っていて、毎年地区の行事などで木遣りを披露しています。 木遣りは、6月12日の斧入れ式、9月4日の山出し、10月1日の里引き・建て御柱で披露することになっています。

-

水彩画教室作品展 「山水会展」

伊那市で活動する2つの水彩画教室でつくる「山水会」の作品展が1日から伊那市のかんてんぱぱホールで始まりました。 会場にはメンバー33人の作品66点が展示されています。 テーマは自由で風景や人物、花などが描かれています。 展示は年に1回の作品発表の場として毎年開かれていて今年で6回目です。 「山水会展」は7日木曜日までかんてんぱぱホールで開かれています。 それでは天気予報です。

-

高遠町藤沢台殿で火災

1日に伊那市高遠町藤沢台殿で物置と下草およそ4400平方メートルを焼く火事がありました。 この火事によるケガ人はいませんでした。 上伊那広域消防本部によりますと午前11時13分に消防に通報があり、午後0時36分に消し止められました。 この火事により物置を全焼、下草およそ4400平方メートルが焼けました。 原因は現在調査中です。 この火事によるケガ人はいませんでした。

-

南信森林管理署の桜咲き始め

伊那市山寺の南信森林管理署では、タカトオコヒガンザクラが咲き始めています。 南信森林管理署には7本のタカトオコヒガンザクラと4本のコヒガンザクラがあります。 去年より1日早い3月30日に開花しました。 4月1日は通りがかった人たちが早咲きの桜を楽しんでいました。 このタカトオコヒガンザクラは、平成11年に、当時の署長が旧高遠町から譲り受けたものだということです。 南信森林管理署では、4日頃に満開になると予想していて、見ごろは10日頃までだということです。

-

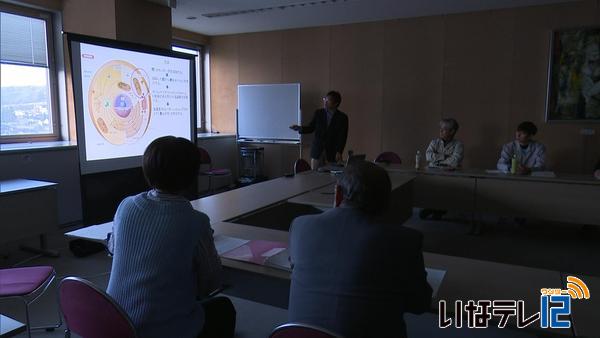

新入社員対象 ビジネスマナーを学ぶ研修会

4月から新入社員として企業に務める人を対象にした研修会が22日、伊那市の伊那商工会館で開かれました。 研修会は伊那商工会議所が開いたもので、今年で5年目です。 研修会には、11企業に入社が決まっている46人が参加しました。 講師は、東京のDANZ人材教育研究所の渕野広喜所長が務めました。 この日は、ビジネスマナーとして挨拶の練習をしました。 6人のグループに分かれ、リーダーの合図で声や姿勢を合わせて挨拶をしました。 渕野さんは「周りの音が大きい時でも声が通るように意識して自分から挨拶をしましょう」とアドバイスしていました。 研修は2日間の日程で行われ、参加者は経営シュミレーションゲームなどをしてビジネスマナーを学びました。

-

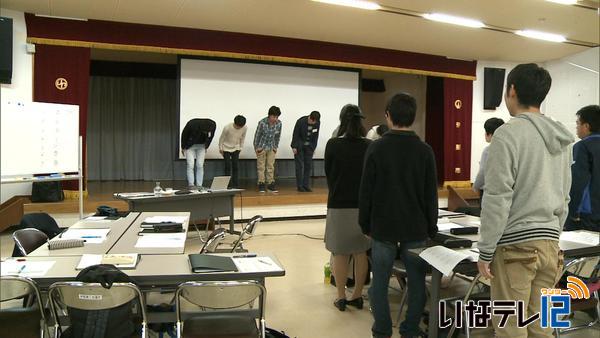

JA上伊那で入組式 新規採用職員は26人

一般企業の入社式にあたるJA上伊那の入組式が31日、JA上伊那本所で行われました。 新年度からJA上伊那に採用されるのは、男性14人、女性12人の合わせて26人です。 全員上伊那出身で、今年度定年を迎えた職員が多かったため例年の2倍近い人数を採用したということです。 はじめに、全員で声を合わせてJA綱領を唱和しました。 御子柴茂樹組合長は「新たな発想やパワーを活かして、地域において『JA上伊那があって良かった』と思ってもらえる組織を皆さんと創り上げていきたい」と話しました。 新規採用職員を代表して、箕輪町の小林大さんが誓いの言葉を述べました。 職員は、4月1日から各支所に配属されるということです。

-

【信越花便り】上田城跡公園・飯田市大宮通りで桜開花

信越各地の花の情報をお伝えする信越花便り。 29日上田市は上田城跡公園のシダレザクラの開花を発表しました。 東櫓門(ひがしやぐらもん)の前にあるシダレザクラです。 このシダレザクラは早咲きで、もう少しで満開を迎えます。 また、お城下広場のヤマザクラも現在が見ごろです。 30日、日本気象協会が発表した予想によりますと、 上田城跡公園のソメイヨシノの開花は4月1日となりました。 満開は4月4日の予想です。

-

伊那谷名物珍味弁当 試食会

ザザムシやイナゴなど伊那谷の珍味を盛り込んだ「伊那谷名物珍味弁当」が、今年も伊那公園の桜まつりに合わせて販売されます。 9種類の味が入った伊那谷珍味弁当です。 今年から、蚕のさなぎが加わりました。 そのほか、ザザムシ、イナゴ、蜂の子、寒ぶなの他、イノシシ、鹿、クマ肉を使った料理、そしてローメンが入っています。 30日は、伊那商工会館で試食会が開かれ、参加者が、その味を確かめました。 「信州人 虫を食べる」の著者で、松本むしの会代表の丸山 潔さんも特別ゲストとして招かれました。丸山さんは、「虫も食べ比べができる。世界でここでしか味わえない弁当」と絶賛していました。 伊那谷名物珍味弁当は、平成23年から、伊那公園の桜まつりで毎年販売されています。 毎年グレードアップしていて、試食会後、2~3日で予約分が完売となる人気ぶりです。 珍味弁当は、4月10日の伊那公園桜まつりで限定100食1食1500円で販売されます。予約分が80食で、20食分は当日販売します。(問い合わせ竜門 電話78-7151)

-

旬な野菜を使った体験型食育事業

親子が旬な野菜を味わい学ぶ体験型食育事業、ナチュラルレシピフォーキッズワークショップが伊那市の伊那食品工業㈱で29日、開かれました。 長野市で予防医学や薬膳レシピの開発を行っている㈱アンバーラボと伊那食品工業の共同企画として初めて開かれたもので伊那市内の親子を中心に34人が参加しました。 ワークショップでは、自然や季節の変化による体調への影響、食べ物にまつわる歴史などを学びます。 アンバーラボ代表の久保田あすかさんが講師を務め、初めに腸に見立てたホースを綺麗にする実験が行われました。 久保田さんは、「寒天には食物繊維が多く含まれていて腸を綺麗にしてくれる」と説明していました。 この後、キャベツやカブ、菜の花など、旬の野菜を使った調理実習が行われ5品を作りました。 ゼリーよせサラダは、トマトやパプリカキャベツなどをカップに入れ最後に粉寒天を溶かしたものを入れ冷やして完成です。 春野菜のスープには糸寒天を使いました。 出来上がると料理を囲み全員で味わいました。 このワークショップは7月にも計画しています。

-

自主放送番組について番組審議委員会

伊那ケーブルテレビの自主放送について地域の人から意見を聞く番組審議委員会が29日、伊那ケーブルテレビで開かれました。 審議委員会には、放送エリア内の伊那市・箕輪町・南箕輪村から8人が出席しました。 この日は、自主放送の計画内容などについて審議しました。 委員からは「情報の記録として映像に残していくことがケーブルテレビの強みだと思うのでこれからも続けていってもらいたい」といった意見や、「できるだけ均等にいろいろな地域の話題を掘り下げて、ニュースなどで取り上げてもらいたい」といった意見が出されていました。 向山賢悟社長は「初心に戻って地域目線・視聴者目線を取り戻す機会にしたい」と話していました。 伊那ケーブルテレビでは、今年、諏訪地域の御柱祭の模様を122チャンネルで生中継します。 また、観光客誘致に向けて伊那谷のグルメや歴史を発信する番組「観光イナベーション」を4月から放送する予定です。

-

2月月間有効求人倍率 8年ぶりに1.4倍台に

上伊那の2月の月間有効求人倍率は、1月を0.03ポイント上回る1.41倍でした。 求人倍率が1.4倍台となるのは、平成20年2月以来8年ぶりです。 新規求人数は1,719人、新規求職者数は816人で、上伊那の2月の月間有効求人倍率は、1月を0.03ポイント上回る1.41倍でした。 これは、県内12の地域の中で3番目に高く、平成20年2月以来、8年ぶりに1.4倍台となりました。 ハローワーク伊那によりますと、新たに増えた求人の2割程が派遣求人のため、正社員の占める割合は減ったということです。 また、この春卒業予定の高校生の内定率は、99.4%となっています。

82/(日)