-

台風9号 熱帯低気圧に

長野県の横断が予想された台風9号は、8日午後3時に熱帯低気圧に変わりました。

果樹農家が風雨に備え収穫作業を急いでいました。

8日は、果樹農家が、台風接近にともない、収穫作業を急いでいました。

南箕輪村神子柴のりんご農家宮沢次郎さんは台風接近を前に、りんごを収穫していました。

長野地方気象台によりますと台風9号は、午後3時に熱帯低気圧に変わりました。

長野地方気象台では午後6時から24時間の雨量は多い所で60ミリと予想していますが、風雨はおさまってくるとしています。 -

劇団「歩」が公演前に稽古

9月11日土曜日と12日日曜日に箕輪町文化センター付属劇団「歩」による公演「楽屋」が開かれます。

10日夜は団員らが、町文化センターで、公演を前に通し稽古をしていました。

劇団「歩」による公演「楽屋」は、様々な理由で死んでしまったかつての女優たちが、亡霊となって楽屋にはいりこむという設定で物語が進みます。

そこには主役を演じたかったが主役になれないまま病気で死んだり、志半ばで役者人生を断たれた女優たちの怨念がこもっていて、それぞれのプライドをかけた役者間の争いが見どころとなっています。

演出の飯島たかしさんは、「今回の公演では、どこまで人間の根幹に迫れるかを試してみたい」と話しています。

劇団「歩」による公演「楽屋」は11日土曜日と12日日曜日に、箕輪町文化センターで開かれ、入場料は大人が1000円、高校生以下は500円となっています。 -

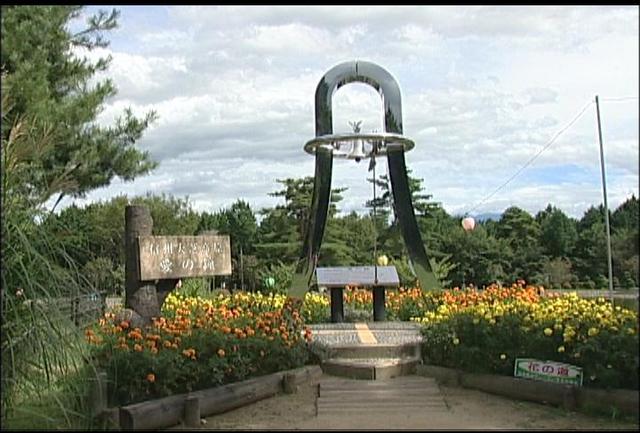

愛の鐘で12月に初イベント

南箕輪村は12月のクリスマスに合わせ、大芝高原内にある愛の鐘で、カップルなどに恋人宣言証を発行するなどのイベントを初めて実施します。

愛の鐘は恋人岬で知られる静岡県の旧土肥町、現在の伊豆市と姉妹都市を結んだ翌年の平成4年に旧土肥町から贈られました。

産業課によりますと、愛の鐘を3回鳴らすと恋が実るということです。

イベントは冬場の誘客を図ろうと12月23日に実施され、参加費は1,000円です。

参加資格は恋人や夫婦などが対象で、参加者には恋人宣言証が発行される他、記念品が贈られる計画です。

また事前予約で、村が用意したタキシードやウエディングドレスを着ての写真撮影も行う計画です。

村では今後、ポスターの制作やHPを立ち上げてイベントをPRしていくということです。 -

水無山ハイキング

伊那市手良の里山を登る水無山ハイキングが5日行われました。

水無山ハイキングは、地区住民の交流や健康増進を図ろうと行われていて今回で4回目です。

水無山山頂ではかつて、手良小学校の運動会を行うなど地域に親しまれていました。

登る人がほとんどいなくなってしまったことから地区住民などが4年前から水無山に登るハイキングコースの整備を行っています。

また、信州大学農学部の演習林が手良地区にあることから毎年学生の有志が手伝っています。

5日は、地区住民を始め、信大学農学部の学生などおよそ100人が参加しました。

JA上伊那手良支所を出発し標高1200メートルの山頂を目指しました。

途中、信大生が水無山に生息する動物の問題を出したり、植物について解説をしていました。

出発してから2時間あまりで頂上につきました。

頂上では豚汁がふるまわれ、参加者は手良地区の景色を見渡しながら味わっていました。 -

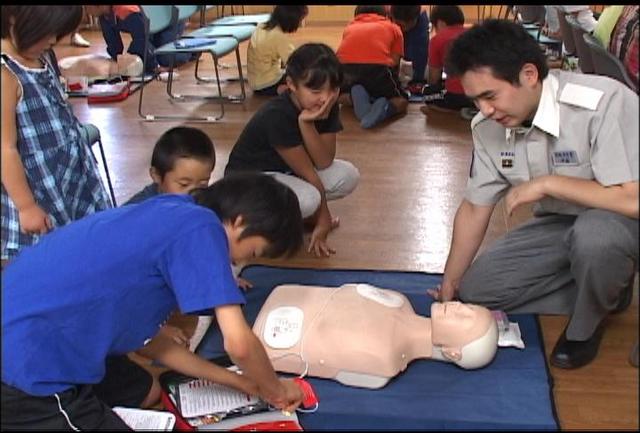

小中学生を対象にした救急救命講習会

箕輪町で5日、小中学生を対象にした救急救命講習会が開かれ子供達が心肺蘇生法などを学びました。

講習を受けたのは、箕輪町の太鼓グループみのわ太鼓ジュニアのメンバー24人です。

太鼓の講師をしている荻原大輔さんが、箕輪消防署の署員だったことから講習会が開かれました。

講習を受けたメンバーのほとんどが小学生で、小学生を対象とした救命講習が行われるのは上伊那では初めて、県内でもめずらしいという事です。

胸の圧迫では、「膝をたてて、腕をまっすぐ伸ばし、自分の体重をかけてしっかり押す事」と署員から指導を受けていました。

また、現在箕輪町内のすべての小中学校に設置されていているAEDの扱いかたも学びました。

箕輪消防署では、「小さな頃から救命法の基礎や手順を身につけてもらいたい」と話していました。 -

新宿区役所「つつじ連」が阿波踊り披露

新宿区役所職員などでつくる「つつじ連」は5日、伊那市高遠町山室の遠照寺で阿波踊りを披露しました。

新宿区役所つつじ連は、地域の祭りに参加するため区の職員を中心に1988年に結成されました。

伊那市と新宿区が友好提携を結んでいることが縁で4日に行われた高遠城下まつりでも阿波踊りを披露しました。

つつじ連には伊那市役所から新宿区役所に出向している原健さんもメンバーに加わっていて原さんは遠照寺がある山室出身です。

この日の阿波踊りも原さんが地元の人たちに楽しんでもらおうと行われたもので、奥さんと2人での踊りも披露しました。

集まった人たちは、手拍子をしながら軽快な踊りを楽しんでいました。 -

森の音楽祭イン春近郷2010

地域で活動する音楽団体の発表会、森の音楽祭イン春近郷2010が5日、伊那市東春近の殿島城址公園で開かれました。

森の音楽祭は、殿島城址公園の有効活用を図ろうと、東春近公民館分館連絡協議会などが開いたものです。

今日は12の団体が踊りやダンス、楽器演奏などを披露していました。

訪れた人たちは、森の中に響き渡る心地よい音色を楽しんでいました。 -

ポニーレース パカパカ杯

趣向を凝らしたポニーのレース、パカパカ杯が5日、箕輪町木下で開かれました。

パカパカ杯は動物との触れ合いを通して、思いやりなど子どもたちの心を育む活動をしている箕輪町のNPO法人伊那ハーレンバレーパカパカ塾が開いたものです。

今回で9回目となるパカパカ杯には、およそ30頭のポニーが出走し、愛嬌たっぷりのレースを展開していました。

ポニーに乗った子どもたちが、吊るされたパンを食べる競争ではハプニングもありました。

パカパカ杯ではコース途中に用意されたカゴにボールを入れてから進むものなど趣向を凝らした様々なレースが行われました。

参加者はポニーと触れ合いながら楽しい1日を過ごしていました。 -

伊那市西春近諏訪形諏訪神社 御柱祭山出し

7年に一度行われる、伊那市西春近諏訪形諏訪神社の御柱祭。5日は、4本の柱を区内の山から里へと出す、山出しが行われた。

山出しには、氏子やその親類などおよそ200人が参加、木やりの掛け声に合わせ柱を引いた。

今日は午前中までに3本の柱を神社まで引き着け、難所の一つ、神社前の石段では全員が力を合わせ、柱を境内へと引き上げていた。

午後からは、一番大きい一の柱の山出しが行われた。一の柱は、幹の太さがおよそ2メートルある大木で、氏子らは強い日差しが照りつける中、目的地まで柱を引いた。

一の柱は地区内を周り、今日はおよそ2.5キロ曳行され、10月2日に里曳きと建御柱が行われる事になっている。 -

5年ぶりにどんぴちゃ祭 開催

伊那市西春近の卸売市場団地で4日、5年ぶりに「どんぴちゃ祭」が行われ、多くの人で賑わいました。

どんぴちゃ祭は、西春近と東春近を結ぶ殿島橋を利用して行われていた祭りで、東西春近の交流の場となっていました。

しかし、平成18年の豪雨災害の影響で橋が使えなくなって以来、行われていませんでした。

今回、西春近商工会の50周年と新しい殿島橋の開通を記念して、5年ぶりに西春近地区単独で祭りが行われました。

地元にある丸水長野県水や丸伊伊那青果の協力を得て、サンマのつかみ取りや野菜の袋詰め放題が行われた他、地域住民が考えた様々なイベントが行われました。

原輝雄委員長は「みなさんにこんなに期待されていたとは思わなかった。多くの人たちに来てもらえてうれしい」と話していました。

会場を訪れた人たちは、5年ぶりに行われた地元の祭りを楽しんでいました。 -

9月で初の猛暑日記録

4日の伊那市の最高気温は35度を記録する猛暑日となりました。

長野地方気象台によりますと4日の伊那市の最高気温は、35度を記録する猛暑日となりました。

9月に猛暑日となるのは、伊那市での観測が始まった平成5年以来はじめてです。

伊那市では8月16日から9月4日まで20日連続で30度を超える日が続いています。

長野地方気象台によりますとこの暑さは向こう1週間ほどは続くと予想していて、熱中症など健康管理に注意するよう呼びかけています。 -

箕輪町福与で福祉避難訓練

箕輪町で4日防災訓練が行われ、地区ごとに災害発生時の対応を確認しました。

このうち福与区では、福祉避難訓練が行われました。

箕輪町では、災害時に要介護者や高齢者の避難を地域住民が協力して行えるよう、去年から地区単位で福祉避難訓練を行っています。

訓練が始まると、常会ごとに集会所に集まり、要介護者や高齢者、けが人など救助の必要な人を車イスなどに乗せ福与公民館に避難しました。

公民館に避難すると、障害者や車イス利用者、妊婦などに分け、それぞれの状況に対応した福祉避難室へと移動しました。

公民館では、箕輪町社会福祉協議会による車イスの講習会が行われ、参加者が使い方を確認していました。

田中眞一区長は「今まで福祉器具を使った訓練はしていなかった。良い経験になったと思う」と話していました。

参加したある男性は「実際同じ動きができるかはわからないが、流れが確認できたのでよかった」と話していました。 -

就職支援セミナー 毎週土曜に実施

去年9月に伊那市西春近に開所した「緊急求職者サポートセンター」が、4日から毎週土曜日に就職支援セミナーを開きます。

この日は、求職者や転職希望の7人が参加し、応募書類作成のポイントについて学びました。

サポートセンターの下山昌利センター長が講師を務め、採用担当者に好印象を与える効果的な書類の作り方を指導しました。

下山さんは「パソコンでの書類制作は、パソコンが使えるアピールにもなる」「志望動機は細かく具体的に」などポイントを説明していました。

緊急求職者サポートセンターは、9月で開所から1年が経ちます。

開所当時少なかった利用者の数も、現在では1日平均30人から40人になったということです。

下山さんは「利用者が増えたのは、セミナーの充実もあるが、求職者が前向きに職探しをするようになったから」と話していました。

緊急求職者サポートセンターの就職支援セミナーは、今後も毎週土曜日に行っていくということです。 -

高遠城下まつり 高遠囃子や高遠太鼓 披露

伊那市高遠町で4日、「高遠城下まつり」が行われました。

高遠城下まつりでは、歩行者天国となった本通りで訪れた人にふるまい餅が配られた他、多くのイベントが行われました。

おまつり広場で行われたイベントでは、伝統の高遠太鼓が披露されました。

4日は、高遠太鼓保存会の会員と、高遠中の生徒など合わせて26人で演奏しました。

メンバーらは力強い鉢さばきを披露していました。

他には、高遠小学校の児童でつくる「高遠小おはやしクラブ」が、高遠囃子を披露しました

児童らは、6月から週2回この日に向けて練習をしてきました。

今年そろえたというお揃いのはっぴを着て息のあった演奏を披露していました。

まつりには、旧高遠町時代から親善交流都市である福島県会津若松市などの出店が立ち並び、多くの人で賑わいました。 -

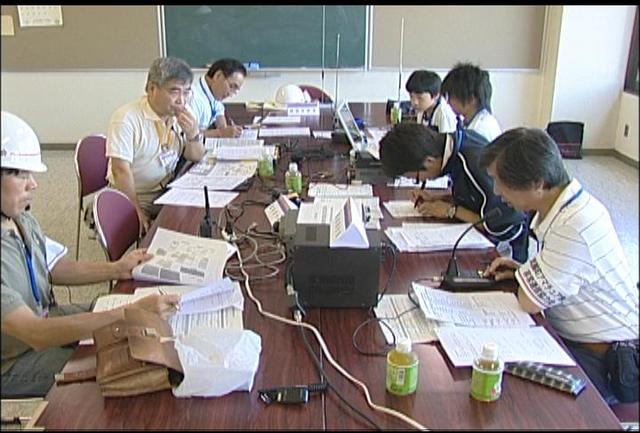

箕輪町アマチュア無線通信訓練

災害時にアマチュア無線を使って情報収集を行う通信訓練が4日、箕輪町役場を中心に行われました。

通信訓練を行ったのは、箕輪町アマチュア無線非常通信協力会のメンバー15人です。

協力会は、災害時にケータイ電話や家庭電話がつながりにくくなるため、アマチュア無線を使って円滑な情報のやり取りを行うことを目的に組織されました。

4日は、震度5以上の地震が発生し、町内で負傷者や被害がでていることを想定し訓練を行いました。

協力会は、箕輪町災害対策本部からの出動依頼をうけ、指示をだす統括本部と各地の被害状況を調査する班に分かれ、情報収集を行いました。

統括本部には、災害現場の情報が次々と現場から寄せられていました。

箕輪町アマチュア無線非常通信協力会では、停電時や夜間を想定した訓練も行っていきたいと話していました。 -

伊那東小あんず組と竜東保育園年中園児がプールで交流

伊那市の伊那東小学校の児童が3日、竜東保育園を訪れ、園児と一緒に手作りのペットボトルの舟で遊びました。

交流をしたのは、伊那東小2年あんず組の32人と竜東保育園の年中園児29人です。

あんず組は、生活科の授業で園児達との交流に取り組んでいて、これまでも音楽やプール遊びなどを通して竜東保育園と交流してきました。

今回あんず組は、園児と一緒に遊ぶために、ペットボトルを各家庭から持ち寄り、子ども30人が乗れる大きさの舟を作りました。

3日は、みんなで舟に乗ったり、水をかけあって楽しみました。 -

振り込め詐欺 注意よびかけ啓発

9月の振り込め詐欺総合対策強化月間初日の1日、伊那警察署と防犯ボランティア団体が各地で啓発活動を行いました。

1日は、伊那市や箕輪町の大型店など3か所で啓発活動が行われました。

啓発活動を行なったのは、伊那警察署と、防犯ボランティア団体の「伊那エンジェルス隊」です。

隊員らは、ティッシュとチラシを配りながら、振り込め詐欺被害に合わないよう注意を呼びかけていました。

伊那警察署管内では、今年、8/31現在まで、振り込め詐欺による被害は発生していません。

長野県内では、7月末現在で、37件、およそ4400万円の被害が発生しています。

去年の同じ時期に比べ、件数は46件、金額にして3400万円減少しています。

伊那署では、「件数は減っているが高額の被害の事例もある。思いもよらない新たな手口の詐欺の可能性もある」と話し注意を呼びかけています。 -

作陶展「暮らしに活かされて」

伊那市高遠町の陶芸家、

林秋実さんによる作陶展「暮らしに活かされて」が伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれています。

林さんが作陶展を開くのは今回が4回目で会場には皿やカップ、花瓶など約250点が並んでいます。

焼き物の表面に塗る釉薬は、薪ストーブで燃やした木の灰と稲ワラの灰を混ぜてからすり潰し泥状にしたもので、さえた色合いが特徴だということです。

この林秋実さんによる作陶展は

6日まで、かんてんぱぱホールで開かれています。 -

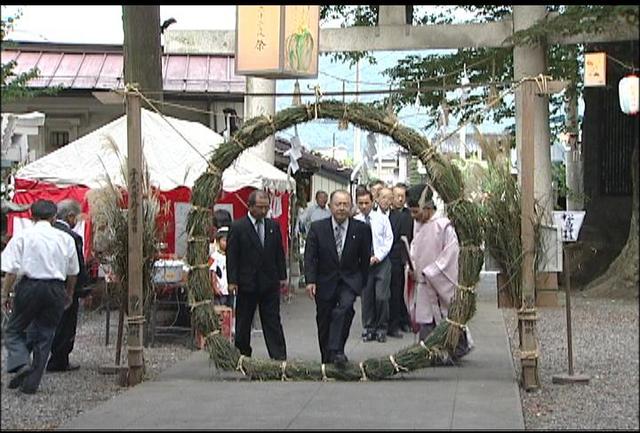

二十二夜祭で健康や家内安全願う

健康や家内安全などを願う二十二夜祭が31日箕輪町の松島神社で行われました。

二十二夜祭は、健康や家内安全など月に祈願すると、ご利益があるとされている、行事です。

箕輪町の松島神社には、

茅の輪が用意され参拝に訪れた、人たちが、左、右、左と8の字を

書くように茅の輪をくぐっていました。

茅の輪をくぐりぬけると、半年間の罪やけがれが払えるといわれています。

松島神社の二十二夜祭では、紙の人形に祈願し体の悪いところをなおすという風習、形代祈願も行われました。

形代祈願は紙の人形に名前や生年月日などを書き、それに3回息を吹きかけます。

その人形を体の悪いところにあてると、よくなるというものです。

松島神社には多くの人が訪れ、それぞれ願い事をしていました。 -

伊那8月の平均気温過去最高

伊那の8月の平均気温は、県内30の観測点の中で、平年と比べ最高の上昇率となりました。

長野地方気象台のまとめによりますと、伊那の8月の平均気温は、平年と比べ2.8度高い25.9度で、過去最高を記録しました。

県内30か所の観測点のうち24地点で過去最高となっていますが、その中でも平年を2.8上回った伊那が最高の上昇率となりました。

これまでの伊那の8月の平均気温の最高は、1994年の24.4度で、それを1.5度上回る観測史上最も暑い夏となりました。

9月に入っても厳しい暑さが続いていて、1日は、34度を記録し、9月としては、観測史上最高を記録。

2日も33.4度を記録しました。 -

9月の観測史上最も高い気温

伊那市の1日の最高気温は

34度を記録し9月の観測史上最も高い気温となりました。

アメダスによる伊那での観測が始まったのは平成5年でこれまでの最高気温は31.6度でした。

1日記録した34度はこれまでの最高を2.4度上回り、9月としては最も高くなっています。 -

地域住民が美篶資料館外壁塗り

伊那市の美篶小学校資料館の外壁塗装工事が31日、地域住民の手によって行われました。

塗装工事をしたのは、資料館の委員と伊那市の工務技士の約30人です。

資料館外壁の塗り替えは、平成17年と去年10月に行なっていて今回で3回目です。

地域の文化財を地域住民で守り維持していこうと、作業は毎回ボランティアで行われています。

美篶地区では、およそ1700戸から年1回100円を集め、美篶資料館の整備などに使っています。

参加した人たちは、重機や脚立を使い、茶色のペンキを丁寧に塗っていました。

また、建物の中の窓を外して、窓枠塗りもしました。

資料館の赤羽仁館長は「資料館を一日でも長く保存していきたい」と話していました。 -

伊那中央病院に川合博新院長が就任

伊那中央病院の新しい院長に川合博さんが就任しました。

川合院長は就任のあいさつで「地域に良質な医療を提供していきたい」と述べました。

1日は伊那中央病院で辞令交付式が行われ、病院を運営する

伊那中央行政組合の白鳥孝組合長から辞令が手渡されました。

川合院長は、静岡県生まれの62歳です。

1974年昭和49年に信州大学医学部を卒業後、市立甲府病院小児科医長や県立こども病院副院長などを務めました。

就任にあたり川合院長は、「良質な医療を提供し、患者の皆さんが、伊那中央病院にかかってよかった、また職員がここで働いてよかったと思えるようにしていきたい。人を育て地域に貢献できる病院づくりに努めたい」とあいさつしました。

辞令交付式終了後の記者会見で川合院長は取り組むべき課題について話をしました。川合院長は「救急医療はやはり住民の皆さまが安心して暮らせるための原点なので、きちんと対応していきたい。人材育成、特に研修医の確保、指導、養成に力をいれたい。この病院が有する医療資源、あるいは施設面、それは素晴らしいものがある。もっと医学生、あるいは若い先生たちにもアピールをして、この病院で研修を進めていきたい。これから外科手術の多くが内視鏡手術に変わる時代にきている。やはり安全に確実に内視鏡手術ができるということが大事だと思う。内視鏡手術というものを伊那中央病院のひとつの特色にしていきたい。病院というところは、常に課題が出てくる。課題に関しては積極的に挑戦していきたい。」と話していました。 -

小学校で地震想定の避難訓練

防災の日の1日、各地の小学校で、万が一の大地震に備え訓練が行われました。

午前9時、緊急地震速報が試験配信され、7秒後に地震が発生する事を告げました。

伊那市の伊那北小学校では、地震の発生により給食室から火が出たとの想定で避難訓練が行われました。

児童たちは、机の下にもぐり身の安全を確保した後、防災ずきんをかぶって校庭へ避難しました。

伊那北小学校の増澤正彦教頭は「地震が発生した場合、一番恐れる事は子供達がパニックになってしまう事。慌てず黙って整然と非難できるよう普段から心がけていきたい」と話していました。 -

市町村運営のプール利用状況まとまる

各市町村が運営するプールの利用状況がまとまった。

伊那市の伊那市民プールは今年度、7月3日から8月29日まで52日間営業。

期間中の利用者数は1万5,613人で、前の年に比べ471人の増加。

箕輪町のみのわ町スイミングプールは、7月10日から8月17日まで21日間営業。

利用者数は、2,404人で、前の年と比べ58人減少。

南箕輪村の大芝村民プールは、7月10日から8月22日まで38日間営業。

利用者数は、6,466人で、前の年に比べ1,031人の増加。

大芝村民プールを運営している大芝公園管理事務所では、キャンプに訪れた人などがプールを利用した事が増加につながったとみている。 -

歯科指導実習の成果を発表

伊那市にある県公衆衛生専門学校の2年生が、31日、今年3月から行ってきた歯科指導実習の成果を発表した。

31日は、2年生17人が、今年3月から取り組んできた模擬患者実習のまとめを発表した。

模擬患者実習は、学生が家族などを患者にみたてて指導にあたり、口の中の健康状態の改善などを図る。

そのうち、笹川 智香さんは、模擬患者にブラッシングの大切さを知ってもらい、自分で口の中の健康が維持できるようにと指導をしてきた。

笹川さんは、「指導は自分の思い通りに進まないことが多かった。実習を通して、患者さんと一緒に問題解決に取り組むことの大切さを実感した」と話した。

また、小島ひとみさんは、歯石の改善にむけ、指導をした。

小島さんは、「患者さんに積極的に歯科指導に取り組んでもらうには、相手の意見を尊重し、それを踏まえた指導が大切」と話していた。

2年生は、今後3か月間の臨床実習を行い、来年3月6日に国家試験を受ける予定。 -

伊那市総合防災訓練

9月1日は防災の日。伊那市では29日、防災の日に合わせて総合防災訓練を、高遠スポーツ公園総合運動場で実施した。

地域住民や消防団、自衛隊などが参加して訓練を行った。

午前8時30分に東海地震が発生し、市内でも震度6弱の揺れを観測したとの想定で訓練が行われた。

地域住民が避難所に集まると、各地区の区長が、白鳥孝市長に被害状況を報告した。

状況が報告されると、さまざまな場面を想定した訓練が始まり、交通障害物の排除やバケツリレーによる消火訓練などが行われた。

参加者らは本番さながらの雰囲気の中訓練に臨んでいた。

ある男性は「頭でわかっていても、実際動いてみないとわからない。訓練ができて良かった」と話していた。 -

新山で絆深める「石窯」づくり体験

石窯を通じて人が集い、新しいきずな作りをしようと、伊那市新山で28日、レンガの石窯作り体験が行われた。

これは、新山地区で間伐材の有効活用などに取り組んでいるボランティアグループ「新山仕事起こしと支え合いの会」が行った。

28日は、会員など10人ほどが集まり、石窯の基礎作りをした。

場所は、新山にあるレストラン・プチマルシェの庭の一画を提供してもらった。

支え合いの会は、去年から間伐材を薪として販売している。

今年は、薪を使って石窯でパンを焼き、人が集まる仕組みを作りたいと、石窯作りを計画した。

この取り組みは、今年度の長野県地域発元気づくり支援金事業に採択されている。

参加者はモルタルをこねたり、レンガを積んだりと、慣れない手つきで作業していた。

石窯は9月中に完成させる計画で、その後、月1回程度パン焼きの日を決めて皆で集まる。

将来的には、パン焼きの日に市場を開き、野菜を売るなど自由に人が集まれる場の提供も考えていきたいという。 -

高遠北小学校でプール参観

伊那市の高遠北小学校で27日、今シーズンの水泳の成果を発表するプール参観が行われた。

高遠北小では、シーズンの水泳学習の発表の場として毎年プール参観を行っている。

このうち1、2年生の授業では、各学年の代表者が目標を発表した。

1年生は蹴伸びを、2年生は、クロールの泳ぎを発表した。

プール参観には多くの保護者が訪れ子ども達に声援をおくっていた。 -

箕輪中部小で遭難の碑に献花

中箕輪尋常高等小学校の駒ケ岳登山遭難事故から27日で97年が経った。

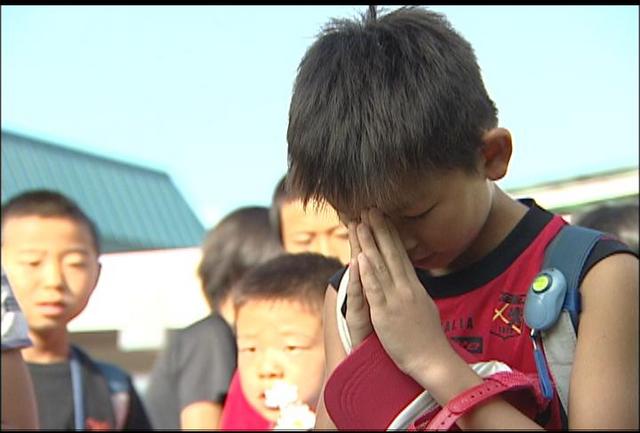

高等小学校跡地にある箕輪中部小学校では、今年も児童たちが遭難の碑に花を手向け、手を合わせた。

27日朝、児童たちは花を持参して登校し、校舎東側に建つ遭難の碑の前に供え、静かに手を合わせていた。

この献花は、児童会が中心となり毎年行なっていて、碑の前には長い列が出来ていた。

中箕輪尋常高等小学校の駒ケ岳登山は、大正2年8月26日に高等科2年の男子25人と同窓会員9人が行った。

頂上付近で天候が悪くなり、小屋は壊れて無く、石垣に材木を斜めに渡し、その上にハイマツを置き、ござや合羽をのせて急ごしらえの小屋をつくり泊まった。

しかし、その後も続く暴風雨と寒さで27日の朝1人が亡くなり、安全な場所を求め下山を始めたが、赤羽校長も含め合わせて11人が亡くなるという大惨事となった。

事故から13回忌の年にあたる大正14年7月に残った同級生により駒ケ嶽遭難の碑が建てられその碑の前で法要が営まれた。

中部小学校では、11人が亡くなった8月27日に全校児童が献花をして、遭難供養と安全を祈願している。

箕輪中部小学校では、9月13日、昭和17年に直江津で起きた海での遭難事故の慰霊祭でも児童たちが献花することになっている。

42/(水)