-

箕輪町永坂さん ボート競技で全国優勝

箕輪町上古田在住で下諏訪向陽高校漕艇部3年の永坂日鼓さんは、3月に開かれた第34回全国高校選抜ボート大会で優勝しました。

22日は永坂さんが町役場を訪れ、白鳥政徳町長に大会結果を報告しました。

永坂さんは、兄の影響で高校からボート競技を始めました。

去年の県大会、中部選抜大会を勝ち抜き、3月に静岡県で開かれた全国大会に出場しました。

永坂さんが出場した男子シングルスカルの部は、1人乗りのボートで2000メートルを漕ぎ、そのスピードを競うものです。

全国から24人が出場し、優勝を果たしました。

現在は、アジア大会への出場が決まっているほか、世界ジュニア大会を目指し日々練習に取り組んでいるということです。

白鳥町長は「今後も日本の高校生のトップを目指して頑張ってください」と期待していました。

-

手づくり洋服展 キルトガッセ

伊那市福島で工房を営む根津幸江さんの手づくりの洋服の展示販売会が伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

会場には、200点ほどの洋服が展示されています。

展示販売会を開いているのは伊那市福島で工房・キルトガッセを営んでいる根津幸江さんです。根津さんの制作歴はおよそ20年になります。

春から夏にかけての洋服を中心に展示販売していて、試着もできるということです。

材料には麻や綿などの自然素材を使ったカジュアルな服になっていて、重ね着ができるようにゆったり目に作られています。

また、ストールや小物も販売しています。

展示販売会は29日月曜日までかんてんぱぱホールで開かれています。

-

小阪さん宅の池でカモの赤ちゃん生まれる

南箕輪村南殿の小阪洋治さん宅の池で24日にカモの赤ちゃんが生まれました。

生まれたカモの赤ちゃんは8羽で、親ガモの後ろを追いかけて泳いでいました。

小阪さん宅の池には、毎年この時期にカモが卵を産みに来るということで毎年楽しみにしています。

親ガモは4月中旬頃に卵を産みはじめ、きょうの朝、一斉にふ化しました。

カモの親子は3日程小阪さん宅の池に居るということです。

小阪さんは「元気で育ち、来年も来て欲しい」と話していました。

-

上古田でアヤメが見ごろ

箕輪町上古田の休耕田で育てているアヤメの花が見ごろを迎えています。

広さ30アールほどの畑におよそ3万本が植えられています。

アヤメを育てているのは山ん田の会です。

この場所は休耕田になっていましたが環境を守りたいと花を育てはじめて15年程になります。

山ん田の会代表の唐澤敬司さんは「散歩に訪れて楽しんでもらいたい」と話しました。

花は今が見ごろで、今月末まで楽しめるということです。

-

みのわ親子スポーツ体験フェア

スポーツを始めるきっかけにしてもらおうと「みのわ親子スポーツ体験フェア」が20日箕輪町内で開かれました。

体験フェアには箕輪町を中心に約20人が参加し、バレーボール、ソフトバレーボール、フェンシングの3種目を体験しました。

このうち、バレーとソフトバレーは、小学生のバレーボールチーム「みのわアタッカーズ」が指導しました。

参加した子どもたちは、メンバーやコーチからサーブの打ち方を教わっていました。

フェンシングでは、長野Jr.フェンシングクラブが指導しました。

剣の持ち方や、「突き」の動きを教わっていました。

このイベントは、興味のあるスポーツを体験してもらい親しんでもらおうと町教育委員会が開きました。

次回は27日の予定で、ソフトテニスとフェンシングが体験できます。

-

最高気温13.9度 肌寒い1日に

23日の伊那地域の日中の最高気温は13.9度までしか上がらず、3月下旬並みとなりました。

22日の最高気温は28.2度で、気温差は14.3度となり、この日は朝から雨が降る肌寒い1日となりました。

長野地方気象台によりますと、24日は晴れで、むこう1週間は最高気温が25度前後となり、激しい寒暖差はないと予想しています。

-

信大山ぶどうジュース販売開始

南箕輪村の信州大学農学部の学生が育てた山ぶどうのジュースの販売が23日から始まりました。

こちらが23日から販売が始まった山ぶどうジュースです。

1本500ミリリットル入りで1,100円(税込)です。

ジュースに使われているぶどうは、植物資源科学コースと、動物資源生命科学コースの3・4年生が育てたものです。

およそ40アールの圃場で栽培をしていて、去年の秋に収穫した4,000キロのうち、700キロをジュースに加工しました。

去年は天候に恵まれたため、例年より収穫量が多く、糖度も高いということです。

ジュースは果汁100%で、砂糖を使わずに作られています。

山ぶどうジュースは、1本500ミリリットル入り、税込み1,100円(税込)で販売されています。

1人3本まで買うことができます。

また、ナイアガラのジュースも販売されていて、720ミリリットル入りが1,200円(税込)となっています。

ジュースは、信大農学部の生産品販売所で買うことができます。

-

登内孝さん風景画展を開催

伊那市富県の登内孝さんの風景画展が伊那市のかんてんぱぱホールでひらかれています。

会場には18点の作品が展示されています。

展示されているのは去年9月にひらかれた第83回一水会展に入選した作品です。登内さんが生まれ育った故郷富県の農村の風景を油彩で描いたものです。

その他にも一水会展に出品・入選した作品が多数展示されています。

また、特に気に入っているという作品について登内さんは「雪の明るさと、川の暗さのコントラストに惹かれて描いた作品で、葦の穂の奥行を表現するのに苦労したということです。

登内さんは定年退職後に趣味で絵を描き始め、一水会展に出品して20年になります。

「題材は地元の棚田なので、近くに美しい場所があるのを絵を見て知ってほしい」来場を呼びかけています。

この展示会は29日月曜日までかんてんぱぱホールで開かれています。

-

津野祐次さんバラ写真展を開催

伊那バラフェスタ2023のイベントの一つとして山岳写真家の津野祐次さんのバラ写真展が伊那市高遠町の信州高遠美術館で開かれています。

会場にはバラや南アルプスの風景を撮影した作品21点が展示されています。

このうち展示されているバラの作品は伊那市高遠町の「高遠しんわの丘ローズガーデン」で撮影されたものです。

来館者は「日常だと見逃してしまう一瞬が写真で切りとられていて美しい。朝露のしずくの作品が目を引く。」などと話していました。

津野さんは駒ヶ根市生まれで日本アルプスの山岳地帯を中心に自然風景を撮り続け、多数のメディアや広告に写真が採用されています。

写真展は6月4日日曜日まで開かれていて、入館料は無料です。 -

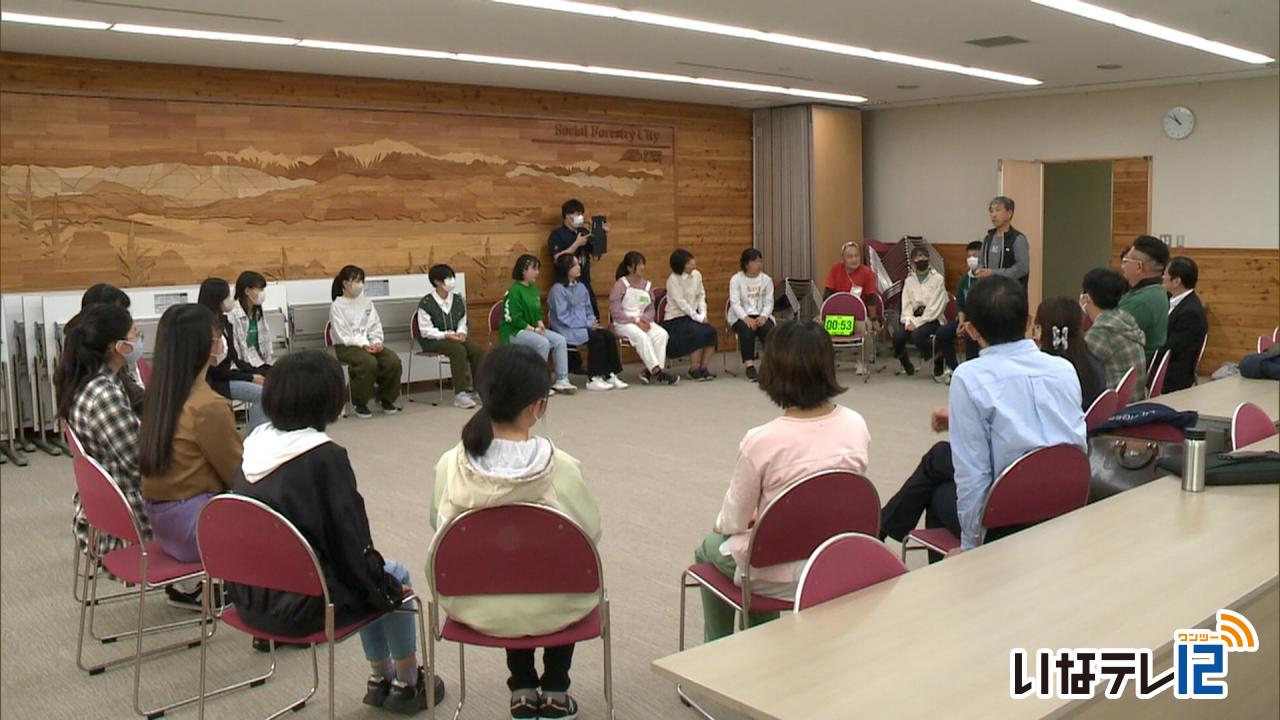

伊那市中学生キャリアフェス 生徒実行委員会開催

伊那市内の中学2年生が一堂に会し地元企業から話を聞く「伊那市中学生キャリアフェス」の今年度初めての生徒実行委員会が、14日、市役所で開かれました。

14日は、市内6つの中学校から2人ずつの合わせて12人が参加しました。

会議には、企業の人事担当者や過去2年間の実行委員経験者も集まり、顔合わせを兼ねて自己紹介をしました。

キャリアフェスは、中学生に地域のことを知るきっかけにしてもらおうと2016年に伊那中学校で初めて行われ、2018年からは市内の全ての中学2年生を対象に開催されています。

新型コロナの感染拡大防止のため令和2年度と3年度はオンラインで行われましたが、昨年度は3年ぶりに対面方式で行われました。

生徒は、「自分の殻を破りたいと思い参加した」「人前で自分の意見が言えるようになりたい」などと、実行委員になった理由や意気込みなどを話していました。

実行委員長を務める長谷中学校の清水慶一校長は、「本番に向けアイデアを出し合い、同世代のリーダーとして活動して欲しいです」と挨拶しました。

今後は、本番に向け11回集まり、内容などを決めていくとしています。

今年度は、11月16日にエレコム・ロジテックアリーナと周辺施設で行われます。 -

高遠商店街の電柱撤去完了 城下町の雰囲気とバラを楽しんで!

伊那市内では、伊那バラフェスタ2023が21日から始まり、およそ1か月間にわたりバラに関するイベントが行われます。

今年度初めて「高遠バラぶらり」が行われる高遠町の商店街では、先週電柱が撤去され、城下町の雰囲気とともにバラが楽しめそうです。

高遠ご城下通りでは、先週のはじめに無電柱化工事の対象区間およそ500mで電柱と電線の撤去が完了しました。

工事は、景観形成と災害時の電柱倒壊を防ぐため、県が総事業費およそ7億円をかけて2016年度から行っているものです。

一昨年11月に撮影した映像と比べてみても、圧迫感がなくなり歩道も歩きやすくなっています。

歩道には、近隣住民が育てたバラをはじめとする草花が並べられていて、城下町の風情と共に楽しめそうです。

今年は、現在市内で開催中の伊那バラフェスタに合わせて、初めて「高遠バラぶらり」が、6月10日土曜日に行われます。

仙醸蔵や高遠町観光案内所隣りの仲町駐車場を会場に、琴のコンサートや縁日、マグロの解体即売会などが行われます。

商店街のバラは現在、大輪系を中心に咲きはじめていて、見ごろは今週末からだということです。 -

そば処新兵ヱ 開業50年

南箕輪村塩ノ井の国道153号沿いに店を構える「新兵ヱ」。

その味と人の温かさをもとめ、店内はいつも賑わっています。

そんな新兵ヱは、今年で開業50年を迎えました。 -

伊那市消防団水防訓練

出水期を前に、伊那市消防団は、伊那市役所南側の駐車場で水防訓練を21日に行いました。

例年は班長以上の団員が参加しますが、今年は若手の団員も参加し、およそ220人で訓練を行いました。

訓練では、河川の氾濫などを想定し、土のうを積み上げて行う水防工法や、ロープの結び方を確認していました。

ほかに、土砂災害などで倒れた木を撤去するためのチェーンソーの使い方も確認しました。

水防訓練は、梅雨の時期を前に、災害に対応できる技術を学ぼうと、毎年行われています。

-

伊那まちバラぶらり始まる

来月3日4日にばら制定都市会議ばらサミットが今年伊那市で開催されるのに合わせて「伊那バラフェスタ2023」が行われます。

中心商店街では、伊那まちバラぶらりが22日から始まりました。

中心商店街の西町から山寺までの県道沿いに数多くのバラの鉢が並んでいます。

市内でもいち早くバラが開花すると言われ、今年は「バラの香りに誘われて散歩する」をテーマに行われます。

22日は、オープニングイベントとして坂下のロータス音楽教室の生徒らによるコンサートが行われ、バラにちなんだ曲が演奏されました。

今年は、気温の高い日が多く去年より一週間ほど早く咲いたということです。

伊那まちバラぶらりは来月24日まで行われ、期間中の来月4日は、ファッションショーが予定されていて11組14人が出演する予定です。

また、伊那市高遠町のしんわの丘ローズガーデンのバラ祭りは27日から高遠町商店街で行われる高遠バラぶらりは、来月10日に計画されています。

ばらを市町村の花としている全国の自治体が集う「ばらサミット」は、来月3日と4日に伊那市で開かれることになっています。

-

景色を楽しみながらウォーキング

景色を楽しみながら伊那市内を歩くイーナちゃんウォーキングカーニバルが22日、行われました。

ウォーキングカーニバルには伊那市内を中心におよそ400人が参加しました。

今年は伊那市役所を発着点に、13キロを歩く健康ウォークの部、クイズやゲームを楽しみながらグループで7キロを歩くウォークラリーの部、子どもと一緒に3キロを歩くテクテクウォークの部があります。

このうち健康ウォークの部は、コースの途中にチェックポイントが設けられ、参加者はスタンプを押してもらっていました。

参加者たちは、景色を眺めたり友人と会話を楽しみながら歩いていました。

イーナちゃんウォーキングカーニバルは、生涯スポーツの一環として、地域の歴史に触れながらウォーキングを楽しんでもらおうと毎年開かれています。 -

21日から伊那まちバラぶらり

伊那市の中心商店街は、例年より1週間ほど早く咲いた色とりどりのバラで彩られています。

21日から、散策しながらバラを楽しむ伊那まちバラぶらりが企画されています。

伊那市の中心商店街の西町から山寺までの県道沿いに、数多くのバラの鉢が並んでいます。

今年は、気温の高い日が多く去年より1週間ほど早く咲き、商店街にはバラの香りが漂います。

伊那まちバラぶらりの事務局を務める若林敏明さんです。

2003年に若林さんら数人が呼びかけ商店主らを対象にしたバラ教室の開催がきっかけで街づくりが始まり、今年で20年となりました。

活動が広まり現在は、県道沿いの多くの地域の人や商店主が、バラを育て水やりや剪定などの管理を行っています。

伊那まちバラぶらりは、21日から来月24日まで行われます。

21日には、コンサート、来月4日には、ファッションショーなどバラに関連した様々な企画が予定されています。

伊那市の中心商店街のバラは来月いっぱい楽しめるということです。

-

伊那西地域のHPがリニューアル

7つの地区からなる、伊那市の伊那西地域の魅力を発信するホームページがリニューアルされました。

12日は伊那市横山の横山区民センターで、制作した伊那市地域おこし協力隊の石田健祐さんらが記者発表を開きました。

今回リニューアルされたのは、ますみヶ丘・横山・内の萱・大坊・平沢・小沢・中の原の7つの地区からなる伊那西地域のホームページです。

トップページでは、石田さんが撮影した伊那西地域の春夏秋冬の映像を見ることが出来ます。

他にも、ひとつの地区ごとに詳しく紹介されています。

このホームページは伊那西地区の魅力を発信し移住定住に繋げる活動をしている石田さんと、大阪のWeb制作会社に勤務している地域おこし協力隊の浅利芙美さんが中心となり制作したものです。

去年3月に第1弾が完成し、およそ1年をかけてリニューアルしました。

使われている写真は伊那西地域の住民が撮影したものがほとんどで、より地域の魅力が伝わりやすくなっているということです。

12日は、伊那西地区を考える会のメンバーも訪れ、完成したホームページを確認していました。

このホームページは「伊那西ものがたり」と検索すると見ることが出来ます。 -

伊那地域31.8度 2日連続真夏日

18日の伊那地域の最高気温は、31.8度まで上がり、2日連続で真夏日となりました。

伊那地域の最高気温は、午後1時10分に31.8度まで上がり、2日連続で真夏日となりました。

市内では、腕まくりをしたり、半袖姿で歩く人の姿が見られました。 -

羽柴晴雄さん宅 クリンソウ見頃

伊那市手良野口の羽柴晴雄さん宅のクリンソウが見頃を迎えています。

羽柴さん宅には、ピンクや白のクリンソウ3千株が植えられています。

羽柴さんは、30年ほど前に、伊那市の緑化イベントでもらった苗2株を植え、育ててきました。

クリンソウは、サクラソウ科の多年草です。

花びらが円状に重なるのが特徴で、その様子から「幸福を重ねる」という花言葉があります。

自宅の敷地内からは、延命水として知られる「鳥の宮湧水」が湧き出ていて、水気の多い環境がクリンソウを育てるのに適しているということです

縦に7段ほど咲くクリンソウは、現在3から4段咲いていて、6月中旬まで楽しめるということです。

-

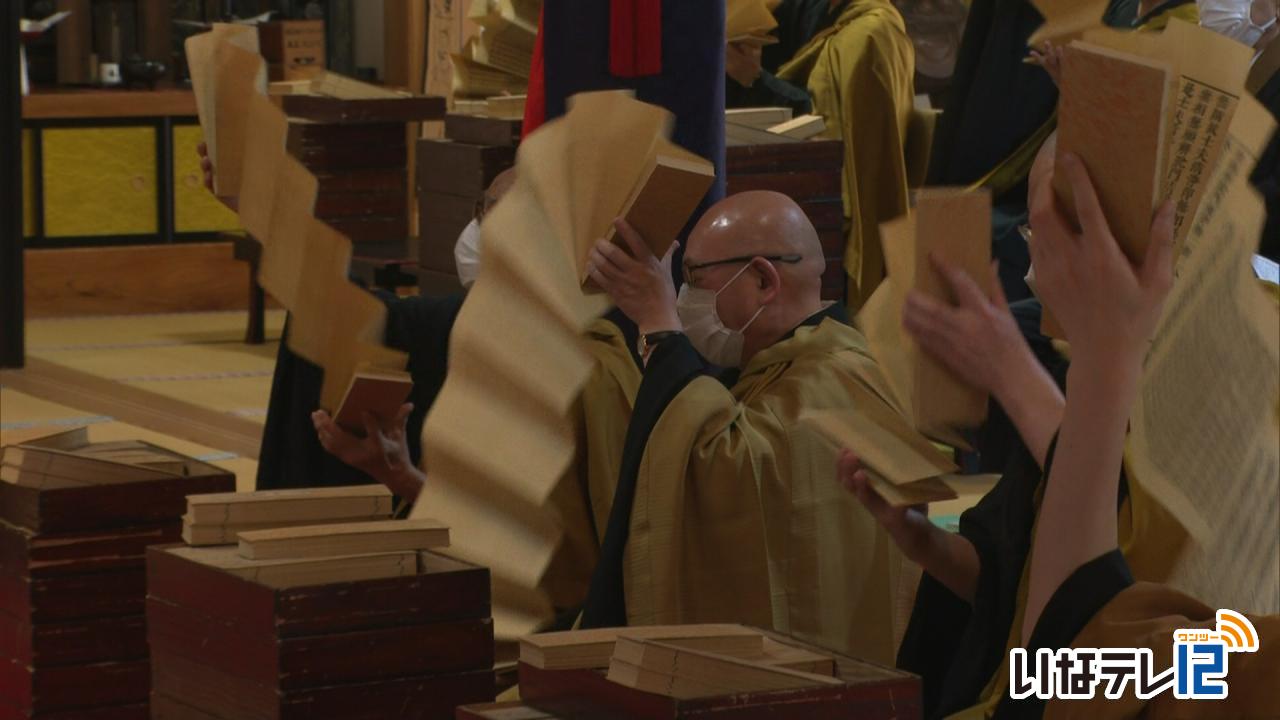

洞泉寺で大般若会

伊那市美篶の洞泉寺で、仏教の教えが書かれた全600巻の経典を読み上げる大般若会が、4月30日に行われました。

大般若会は、経典を上から下へ落とすようにして読む「転読」という方法で行われました。

経典は600巻という膨大な量があり、すべて正しく読み上げるには時間がかかるため、この方法で行われています。

上から下に落とすときの風にあたると、1年間無病息災や家内安全などのご利益があるとされていて、洞泉寺では毎年4月30日に法要を行っています。

新型コロナの影響で去年までは役員のみで法要を行っていましたが、今年は4年ぶりにコロナ前と同じ形式で行いました。

横山凌雲住職は「暗いニュースが多い世の中だが、まずみんなで笑って一歩、二歩と先へ進んでいきたい」と話していました。

この日は、市内の曹洞宗の住職と檀家などおよそ80人が参加しました。 -

伊那まつり市民おどり参加連説明会

8月5日に開催される第66回伊那まつりの市民おどりへの参加を検討する人に向けた説明会が12日、市役所で開かれました。

12日は52団体・およそ70人が説明会に参加しました。

今年の市民おどりは区間を縮小し、坂下入舟交差点から春日公園下交差点までの1.1キロの区間で、最大2,000人規模で行います。

直近の2019年は1列3人だった連の並び方は、今年は1列2人とし、前後左右の人との間隔を1.5メートルを目安に空けるということです。

最大2,000人規模としていますが、参加希望が上回った場合で、新型コロナの感染状況が落ち着いていれば、参加人数の上限や、列の人数、間隔の緩和を検討するということです。

おどり連の最終打ち合わせは7月28日に行われる予定です。 -

古布を活用キルトアート

古布を活用したキルトアートやリメイク作品の展示会「布・SDGsの花畑」が伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

N会場には、松本市在住で展示会代表の徳嵩よし江さんのキルトアートや古布のリメイク作品を中心に20人の作品が展示されています。

徳嵩さんの作品のうち、こちらは東日本大震災の復興を応援しようと作ったキルトアートです。

また高さ3.5メートルの春夏秋冬をイメージした4つの作品などが展示されています。

会場には県内外から作品を見に訪れていました。

材料には布団や着物、野良着などが使われていて、徳嵩さんは「昔からある日本の布の魅力を作品を通して伝えたい」と話しました。

多くに人に楽しんでもらおうと小物や制作キットなども販売をしています。

展示会は22日月曜日までかんてんぱぱホールで開かれています。 -

最高気温32.8度 5月の記録更新

17日の伊那地域の最高気温は32.8度となり、統計を取り始めた1993年以降、5月として最も高い気温となりました。

伊那市の東春近小学校では、27日の運動会に向けて1年生が玉入れの練習をしていました。

子ども達は途中、熱中症対策の為、日陰で休んだり、水筒の水やお茶を飲み、水分を補給していました。

17日の伊那地域の最高気温は午後2時36分に32.8度と、平年に比べ10.3度高く、5月の観測史上最高となりました。

長野地方気象台では、18日も最高気温は31度まで上がり暑くなりますが、19日は平年並みの22度に戻ると予想しています。

気温差がある事から体調管理や熱中症に注意するよう呼びかけています。

上伊那広域消防本部によりますと午後4時現在、熱中症とみられる症状での搬送は無いという事です。 -

認定こども園はらぺこで園児が味噌づくり

伊那市手良の認定こども園「NPO法人山の遊び舎はらぺこ」で5月17日園児たちが味噌を作りました。

この日は園児およそ30人と保護者20人が参加し、味噌作りをしました。

作り方を教えたのは園長の小林成親さんです。

前日に大釜で煮た10キロの大豆を、園児たちがすり鉢や機械で潰しました。はらぺこでは「食を通じてこころと体を育む」活動の一環として、味噌作りに毎年取り組んでいて、今年で19回目となります。

潰した大豆に麹や塩を混ぜ、丸めて味噌玉を作ります。味噌玉はこれから1週間ほど藁で寝かせて、樽に仕込みます。

参加した保護者は「自宅で作るのは大変だが、みんなで一緒にできて楽しい」と話しました。

できた味噌は給食で使われていて、この日はサラダのドレッシングに使われました。

味噌は樽で1年間寝かせて、来年の今ごろ食べられるようになるということです。

-

エコキャップをモデルカーに 環境教育に活用

伊那市内で回収したペットボトルのキャップを使い、日産自動車の子ども向け環境教育で使用するモデルカーに生まれ変わらせるプロジェクトが16日から始まりました。

プラスチックごみの削減と再利用を目指す地産地消型の環境教育のチャレンジが全国で初めて伊那市から始まります。

16日は伊那市内で記者会見が開かれ、プロジェクトの内容が公開されました。

日産では、地球温暖化や電気自動車について学ぶ子ども向けの「日産わくわくエコスクール」を開催しています。

今回のプロジェクトでは、エコスクールで使用するプラスチック製のモデルカーを、伊那市で回収したペットボトルキャップで作ります。

まず、市内の小学校などに回収ボックスを設置し児童からペットボトルキャップを集めます。

キャップは伊那市社会福祉協議会の障害者福祉施設の利用者が洗浄、色分けを行います。

その後伊那市富県で製品設計開発を行うスワニーが粉砕、成形を行います。

そうして完成したモデルカーを使い、伊那市の児童を対象にスクールを開催する計画です。

今年度は7月からキャップを集め500個を生産、11月以降にスクールを開催する計画です。

この取り組みは、伊那市、伊那市社協、日産、スワニーの他、モデルカーの基盤開発を行う茨城県の㈱ノエックス、全体のプロデュースを行う愛知県の㈱ミヨオーガニックの6者で行うものです。

モデルカーは手回し式で充電するもので、電気自動車の仕組みを学ぶことができます。

このプロジェクトで市内外の異業種連携や、障がい者の雇用の創出を行うと同時に、伊那市発の新しい地産地消型の環境教育コンテンツとして全国に広げていきたいとしています。

-

松本山雅 南箕輪村南部保育園でサッカー指導

南箕輪村の南部保育園の園児が16日、一般社団法人松本山雅SC南信のコーチからサッカーを教わりました。

16日は村南部保育園の年中、年長園児が、チームに分かれて試合を行いました。

指導したのは、サッカーの普及や選手の育成に取り組む一般社団法人松本山雅SC南信のコーチ2人です。

試合前に園児たちはコーチの掛け声に合わせ準備体操しました。

松本山雅SC南信では、体を動かすことの楽しさを知ってもらおうと南信地域で巡回指導を行っています。

ミニゲームでは、子どもたちがコーチと一緒にボールを追いかけていました。

南箕輪村では、今年度すべての保育園で指導が行われます。

-

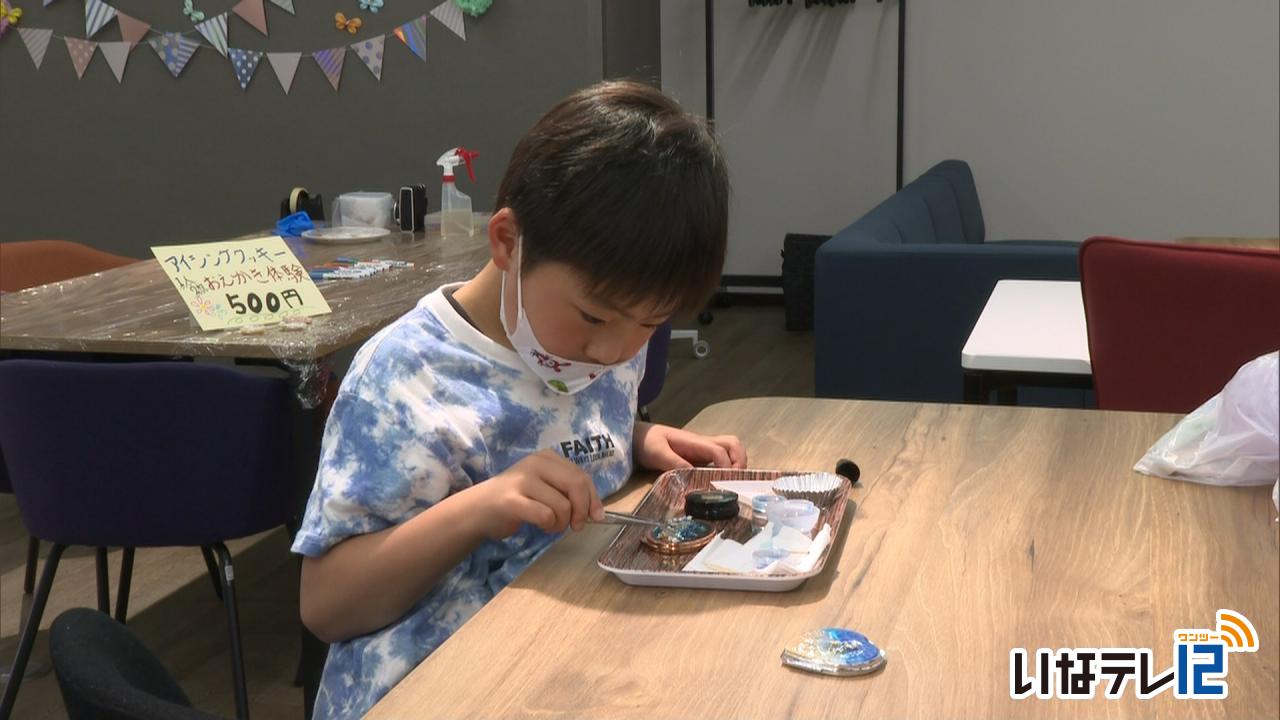

箕輪町で夢まちフェスタ

町内の起業者らの活動を応援するイベント夢まちフェスタが12日に箕輪町の夢まちLaboで開かれました。

この日は母の日の前日ということもあり、プレゼントが出来るキーホルダーやハンドメイドのアクセサリーが並びました。

訪れた人たちは、教わりながらキーホルダーなどを作っていました。

他にも、ヨーヨー吊りや駄菓子の販売などもあり、訪れた子供たちが楽しんでいました。

このイベントは、町内の起業者らの活動を応援しようと月に1回開かれているものです。

次回の夢まちフェスタは、来月17日に開かれます。

-

長谷中山さん宅でホロホロ鳥の卵 収穫

アフリカ原産の鳥「ホロホロ鳥」の卵の収穫作業が、伊那市長谷溝口の中山幾雄さん宅で始まっています。

ホロホロ鳥は、アフリカ原産のキジ科の鳥で、食鳥の女王と呼ばれるなど高級食材として利用されているということです。

中山さん宅では、40年ほど前からホロホロ鳥を飼育していて、現在は80羽ほどいます。

暖かい時期に卵を産むということで、毎年5月~10月上旬にかけて収穫が行われています。

中山さんの父親が40年ほど前に、「山の中でもできる農畜産業」として、数軒の農家と一緒に飼い始めたのがきっかけだということです。

担い手の高齢化や鳥が獣に襲われるなどにより、現在長谷で飼育しているのは中山さん宅のみとなっています。 -

伊那市社協 事務局長ら4人を減給の懲戒処分に

2月に事故死した伊那市社会福祉協議会の元職員が、成年後見制度の利用者の口座から1,300万円あまりを無断で引き出していた件について、市社協は当時の事務局長ら4人を減給の懲戒処分にしたと15日発表しました。

伊那市社協によりますと、懲戒処分となったのは、当時の事務局長と事務局次長、上伊那成年後見センター担当課長と担当係長の4人で、減給10分の1、期間は1か月から3か月となっています。

なお、篠田貞行会長については今月17日で引責辞任するとともに、今年2月以降の報酬については返納する予定だということです。

伊那市社協では「現在審議中の第三者委員会“再発防止対策検討委員会”の答申を受け、さらなる再発防止に取り組む」としています。

-

南箕輪村 国の交付金活用し商品券など配布へ

南箕輪村は、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、商品券の配布や学校給食費の補助などを行う考えを、15日に示しました。

15日は、村議会全員協議会が役場で開かれ、村が概要を示しました。

今年度予定している国の交付金を活用した事業は、電気・ガス料金の高騰対策として、村民1人につき3,000円の商品券を配布する事業に4,800万円、農業者に対する燃油燃料高騰対策支援として上限10万円を補助する事業に790万円、食材費の高騰を受け小中学校の給食費を1食あたり25円補助する事業に780万円、住民税非課税世帯に3万円を支給する事業に3,400万円となっています。

総事業費はおよそ9,800万円で、補正予算案を6月定例議会に提出する予定です。

102/(火)