-

第5回天竜川座談会

NPO法人「天竜川ゆめ会議」(福澤浩代表理事)は25日、5年前にまとめた「天竜川みらい計画」のその後の状況などについて考える第5回座談会を飯島町の町文化館で開いた。約60人が参加し、ゆめ会議の活動報告や小グループに分かれての意見交換、全体会議などを通じて、世代を超えた意識の向上と積極的な取り組みの必要性などを確認し合った。

参加者らは話題提供としてゆめ会議や国土交通省天竜川上流河川事務所、県伊那建設事務所の活動報告を聞いた後5つの小グループに分かれて▽流域住民の意識▽景観▽文化の継承と創造▽川の怖さ竏窒ネどのテーマでそれぞれ意見を交わした=写真。「自分が子どものころはよく川で遊んだが、今の子どもたちは遊ばない。もっと川遊びの意義を発信していくべき」、「災害対策も大切だが、昔のように自然で豊かな川の流れを何とか取り戻せないものか」など、活発に意見を出し合っていた。

座談会は03年から毎年開き、02年にまとめた「天竜川みらい計画」などについて意見交換している。 -

精神障がい者地域支援研修会

南箕輪村住民福祉課は24日、精神障がい者地域支援研修会を村民センターで開いた。「精神障がい者を地域で支えるには」をテーマに、約50人が事例発表などを聞いて学び合った。

地域住民に、精神障がいを持つ人の社会参加や地域での支援について理解してもらい、心の健康について考える機会にしてほしい-と計画した。

心の病を持つ当事者でつくる宮田村心を支える仲間作りの会「さくら」が、病気についての学習会、畑仕事、スポーツ交流、公用車の洗車ボランティアなどの活動を紹介。「精神障がいは見た目では分かりにくい。障がいを持ち、付き合いながら生きていくことは大変。社会の中、人の中で生きていくためのコミュニケーション能力を身につけ、地域に密着した取り組みをしたい」と話した。

活動拠点の住民参加型福祉施設「なごみ家」について会員は、「病気のことも心もオープンにできる場所」「気分がほぐれて落ち着ける場」と話し、「ぜひ皆さんで来てほしい」と呼びかけた。 -

三峰川内の樹木を伐採

三峰川みらい会議(織井秀夫代表)は25日、伊那市下新田で三峰川内の樹木を伐採した。メンバーや市内外の地域住民に加え、三峰川について勉強する高遠小学校4年西組の児童ら約70人が参加した。

河川内の樹木伐採は昨年に続いて2回目で、治水対策や親しみやすい河川環境づくりが目的。

三峰川右岸の竜東橋から500メートル下流の河川内にはニセアカシアやケヤキ、桜などが自生。河川内に民有地があることから、事前に地域住民の立ち会いで保存木を聞き、それ以外の木を切り倒した。大きなもので高さ20メートル、根元の太さ50センチ。

参加者は上伊那森林組合職員らの指導を受け、チェーンソーやのこぎりを使い、黙々と作業をこなした。

児童たちはカヌーを作ろうとパドルの材料確保などのために協力。「切るときに力がいる」とひと休みしながら、切り倒した木の枝をのこぎりで長さ1メートルに切りそろえた。

昨年7月の豪雨災害時、河川内の木が流れ、竜東橋や春近大橋の橋げたに引っかかったが、昨年冬に伐採した竜東橋下流では川本来の姿に戻り、効果はあったという。伐採しても整備は必要で、今後も活動を継続していく。 -

退職消防団員17人の長年の功績たたえ表彰

宮田村消防団で長きに渡り尽力し、昨年度末で退団した元団員17人に24日、消防庁長官、県知事からの報償が清水靖夫村長から伝達された。

15年以上在籍の7人に消防庁長官表彰、10年以上の10人に県知事表彰を伝達。

受賞者を代表して前第1分団長の小田切等さんが「退団して改めて消防団の素晴らしさを実感。これからも村民の付託に応え、防災につとめたい」とあいさつ。

清水村長は「自分の仕事をもちながら村の安全安心づくりに尽力頂いた」とねぎらい、今までの経験を活かして自主防災のなかでもリーダーシップを発揮してほしいと期待を寄せた。

受賞者は次の皆さん、カッコ内は役職、在籍年数、所属団と班。

【消防庁長官表彰】小田切等(前分団長、16年、1‐2)平沢康成(元部長、17年、2‐1)松下晋一(同、3‐4)唐木幹夫(同、16年、1‐1)小林茂樹(同、1‐3)小田切清純(同、15年、1‐3)城倉博文(元班長、16年、1‐2)

【県知事表彰】吉澤徹郎(前分団長、11年、3‐5)小田切一浩(同、10年、2‐2)鈴木仁(元部長、13年、2‐3)清水孝彦(同、12年、3‐5)佐藤利行(前部長、13年、3‐3)小松由幸(同、12年、3‐2)荒井貞之(同、3‐3)田中良和(元班長、13年、3‐3)細野庄一(同、11年、2‐2)藤川淳(前団員、10年、3‐2) -

伊那朗読の会 22回目発表会

伊那市の朗読愛好者でつくるサークル「伊那朗読の会」(小林豊子会長)は24日、県伊那文化会館小ホールで、年に一度の発表会を開いた=写真。22回目の発表。上伊那を中心とした観客約100人が集まり、出演者一人ひとりの語りを目を閉じて聞き入った。

詩、エッセー、小説などを会員15人の朗読のほか、全員参加の「群読」など17プログラムを披露。会員らが一年間の練習成果を発表すると会場からは、朗読の世界に魅力された観客から拍手がわいていた。

本年の「群読」は、広島、長崎に投下された原爆をテーマに平和を訴えた紙芝居「二度と」(松井エイ子作)を題材に発表。言葉だけで作者の思いを、戦争体験者や未体験者らに伝えていった。

伊那朗読の会は、話し方の基礎を学ぼうと、1981(昭和56)年に発足した、伊那公民館所属のサークル。。主婦や保育士、80歳代の男性ら会員17人が月一回、同公民館で朗読の腕を磨いている。 -

公民館ふきはら大学で健康講座

箕輪町公民館ふきはら大学は23日、健康講座を町文化センターで開き、レクリエーションゲームで楽しく体を動かした。

健康講座は、体を動かす楽しみを体験するねらいで、町の健康運動指導士・西出聡さんを講師に、ストレッチで体をほぐした後、脳のトレーニングを含めた後出しジャンケン、手遊び、布を使ったお手玉のような遊びなどをした。

ゲーム「木の中のリス」は、木の役の2人が手をつないだ中にリス役の1人が入る形を基本に、講師が「オオカミが来たぞ!」と言うとリスが別の木に移動し、「木こりが来たぞ!」と言うと木が移動して別のリスを囲む。

学生は、講師の合図を注意深く聞いてゲームに挑戦したが、間違えて移動したり、リスが一人取り残されたり。笑いながら室内を動き回り楽しんでいた。 -

50年度南箕輪中卒業生

古希の記念に桜植樹

南箕輪中学校の50年度卒業生が23日、古希の記念にコヒガンザクラ3本を大芝高原の多目的広場に植えた。

50年度卒業生は3クラス120人余。35年ほど前から2、3年に1回の同窓会を開いている。昨年6月、大芝荘での同窓会には43人が参加。古希の記念に桜を植えようと決め、同窓会の残金を苗木などの購入費にあてることにした。

近年は大芝荘を会場に同窓会を開いていること、村も大芝高原で花見ができるようにとの考えがあることなどから、植樹場所を大芝高原に決めた。

代表の小林広幸さんら幹事8人が、穴を掘り、肥料を入れ、苗木を植えた。10年生のコヒガンザクラで、今春から花が楽しめそうだという。小林代表は、「来年ころに、桜の咲いているころをねらって同窓会を開きたい」と話していた。 -

手良地区、新ごみ処理施設建設反対の対策組織の設置、3月に先送り

上伊那広域連合のが補地の一つとする伊那市野底区への新ごみ処理施設建設に反対する伊那市手良地区区長会は23日夜、地区内の各種団体代表者と会合を開いた。15団体32人が集まり、対策委員会の設置について検討。反対の意志は再確認したものの、「具体的な情報が共有されていない」とする声を受け、再度準備を整えてから3月上旬の発足を目指すこととなった。

北原斉区長会長は、建設反対については市民グループからのアプローチもあったことや、隣接地である手良地区への説明がない現状を報告し、「野底が有力候補地となっていることは間違いない」と、早期な対策が必要であることを強調。対策委員会への協力を求めた。

参加者からは「今の段階ではどんな公害が起こるか予測できないが、一度つくってしまえば移動できない。野底は風が当たる場所。どこに飛んでいくか分からない」「基本的には区長会の検討結果に賛成だと思う。子孫の健康を銭で買うことはできない」と委員会に賛同する意見も多かったが、「具体的な情報が共有できていない」「何でも反対するのではなく、どんな影響があるのかきちんと示していかなければならない」とする声も浮上。

準備不足への不満を解消するため、委員会の設置については仕切りなおすこととした。 -

【記者室】防犯対策はしっかりと

しばらく減少していた車上ねらいが、温泉やパチンコ店などの駐車場でまた発生しているという。防犯協会の会議で南箕輪村駐在所長が、車中に貴重品を置かないように注意を呼びかけた▼村内の06年の窃盗犯は、車上ねらいが最も多く、次いで自転車盗。農業関連の重機や建設現場の大工道具なども盗まれているという。自転車盗は19件発生し、その内16件は鍵が無かった。「鍵を複数つけてもらえば自転車盗は減る」とアドバイスもあった▼06年の犯罪発生件数は、伊那署全体では05年より228件減少した。しかし、伊那市西箕輪、箕輪町、南箕輪村は犯罪が多くなっているという報告も。できる対策はしっかりと講じて、被害に遭わないように気を付けよう。(村上裕子)

-

「親子で水質調査」 夏休みの研究レポート発表

伊那市の信州INAセミナーハウスで24日、諏訪湖・天竜川水系などの健康診断「親子で水質調査」の自由研究レポートの報告会などがあった=写真。リサイクルシステム研究会(会長=向山孝一KOA社長)などの主催。

8回目となった調査には、環境問題に関心の高い親が働く地元企業23社から、63親子、169人が参加。昨年の夏休みの期間に、簡易調査器具「パックテスト」を使用して、COD(化学的酸素要求量)などを調べた。

諏訪湖縲怏棟B灘(静岡県)の天竜川の9個所で水質を調べたNSKマイクロプレシジョン勤務の宮沢千代子さん親子。飯田市の自宅近くの川などを調査した興亜エレクトロニクスの遠山真由美さん親子ら5組が報告した。

「諏訪湖に魚が2匹死んでいた」「ごみが落ちている」など、子供たちは、自分の目から得た情報も交えて報告。「自分たちが川に汚れた水を流さないようにしないと」などと発言し、環境保護への関心の高さをみせていた。

リサイクルシステム研究所などはこの日、、10回目の実施となる「2006年諏訪湖・天竜川水系健康診断」の結果も報告。昨年は、天竜川の本流、支流などを右岸、中央、左岸側に分け、合計91河川、109地点で一回の水質調査を実施した。

関係者によると、健康診断は10年で終了とし、来年度中には今までの結果を分析したまとめを公表する考え。各河川の水質は、全体的に改善傾向にあるという。 -

落語と井の頭を楽しむ会

伊那市西町の漆戸醸造で23日夜、駒ヶ根市出身の落語家・昔昔亭健太郎さんを迎えた企画「落語と井の頭を楽しむ会」を開いた。市内を中心に約40人が集まり落語をたん能した後、同社の新酒などに舌鼓を打った。

「落語と酒は切っても切れない仲」と、漆戸正彦同社社長(37)が計画した初のイベント。普段は見ることのできない、酒の製造時期の蔵元を見学してもらう目的で開いたという。

健太郎さんは、酒にまつわる落語「二番煎じ」や手品などを披露。とぼけた感じの言葉づかいと、ユーモラスな豊かな表情で観客の笑いを誘った。

漆戸社長は「初めてのイベントだったが手応えを感じた。新酒の時期以外にも幅広くイベントを提案し、皆さんに楽しんでもらいたい」と話していた。 -

健康体験会「京都西川健康紀行」 ベル伊那26日まで

伊那市日影のベルシャイン伊那店は、寝具メーカー「京都西川」(本社・京都市)の協賛で24日から、同店2階文化ホールで健康体験会「京都西川健康紀行」を開いている=写真。26日まで。

好評につき4回目の開催。温熱・電位の交互療法ができる家庭用電気治療器の敷布団のほか、羽毛掛け布団、低反発まくら、ムートンラグなど、血行促進、不眠症解消などに効能効果がある商品を紹介している。

関係者は「眠っている時間を健康のために有効活用できる商品を集めました。ぜひ来場していただき体感した上で、一緒に快眠について話し合いましょう」と呼びかけている。

午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時)。 -

南箕輪村図書館に折り紙ひな人形

南箕輪村図書館の一角に折り紙のひな人形が飾られ、利用者の目を楽しませている。3月3日の桃の節句まで飾る。

村内在住の倉田加代子さんが作った。箱の中に入ったものや、紙皿の上に飾ったものなど5種類ある。紙の折り方によって三角形や五角形など形が異なり、一つずつ趣の違う愛らしい人形で、ひしもちやぼんぼりも折り紙で作ってある。

村内の女性が手作りした布製のひな人形も一緒に飾っている。 -

南箕輪村06年治安情勢

南箕輪村防犯協会の21日の会議で、06年の村内治安情勢を南箕輪村駐在所の山田所長が説明した。

犯罪発生状況は、伊那警察署全体では総数1048件で前年より228件減少。内訳は窃盗犯769件、知能犯52件、その他183件。南箕輪村は総数127件で前年より37件減少。内訳は窃盗犯98件、知能犯4件、その他20件。

全体では犯罪は減少したが、伊那署管内では南箕輪村、伊那市西箕輪、箕輪町は「非常に犯罪が多くなっている」と説明。村の窃盗犯の特徴として重機盗が発生し、農業や酪農などの重機、建設現場の大工道具などが盗まれていると話した。また、大芝の湯やパチンコ店などの駐車場で車上ねらいが発生しているとして、注意を呼びかけた。

交通事故状況は、人身事故が80件で前年より18件減少。死者は2人で1人増加、負傷者は98人で21人減少した。物損事故は408件で13件増加した。 -

駒ケ根市いろりばた塾

観光や文化、環境などについて自由な発想で学ぶ駒ケ根市の「いろりばた塾」が20日夜、同市東伊那のふるさとの家で開かれた。市民ら約20人が集まり、グリーン・ツーリズムの第一人者で東洋大学社会学部教授の青木辰司さんの講演「グリーン・ツーリズムの現状について」を聴いた。

田舎の風景に感銘を受けて度々英国を訪れるという青木さんは当地の様子をスライド写真を交えて紹介し「日本ではグリーン・ツーリズムが間違って解釈されていることが多い」として「緑豊かな農村地域での滞在型の余暇活動であり、物見遊山的な観光とは対極にある」と話した=写真。その上で「駒ケ根には素晴らしい自然環境があり、グリーン・ツーリズムの条件が整っている。今後の取り組みにより、将来が十分期待できる」と呼び掛けた。 -

童話作家の伊藤さん 初出版絵本を伊那市へ寄贈

伊那市東春近の童話作家伊藤八千代さん(43)=ペンネーム・咲明日花=は23日、自身がストーリーを制作した絵本「1位になりたいウサギ」を50冊、同市に寄贈した。絵本は、市内の保育園、小学校、公共図書館へ配布。伊藤さんは、子供たちに楽しみながら見てもらえることを期待している。

初めて出版した同絵本の完成に合わせ、多くの人に読んでもらいたいと寄贈。伊藤さんは、自分の子供たちに残せるものを竏窒ニ、15年ほど前から童話や詩を書き始めた。絵本は、新聞社の絵本ストーリーコンテストに応募した作品を出版社の協力で自費出版したという。

絵本は、徒競走でいつもイノシシに負けて2位のウサギが優勝を目指し、さまざまな作戦を立てる話。真っ直ぐにしか走れないイノシシの苦手なコースの起用を提案するなどしたウサギは、それでも一生懸命に走るイノシシの姿などを見て改心していく流れだという。

伊藤さんは「夢が叶った。絵本を出版できたことだけで幸せ。この本を読んでもらって、くすっと笑ったり、何かを感じとってもらえたりしてくれるとうれしい」と話している。

自身がストーリーを制作した絵本を寄贈する伊藤さん -

信大・大谷教授が食品による健康管理について講演

信州大学農学部と伊那市は22日、食品による健康の管理をテーマとした講演会を市役所で開いた。信大大学院農学研究科の大谷元教授を講師に迎え、健康維持に果たす機能性食品の役割などについて学んだ=写真。

官学連携の一環として企画した講演会。健康意識の高まりとともに機能性食品への注目が高まっていることや、農学部で食品の機能性研究が積極的に進められていることなどから、機能性食品をテーマとした。

大谷教授は、政府が認可する「特定保健用食品」が、摂取することにより目的とする保健が期待できる食品であることを説明。機能性食品にはさまざまな病気の発症を軽減することが期待されるが、食品には限界があり、病気になってからは医薬品でしか対応できないため、生活習慣病の一次予防などとして用いることが有効的であることを示した。

また、医療費負担の増額が懸念される将来に備え、政府も医療費削減手段として機能性食品を活用しようと動いているため、「機能性食品産業市場は今後一層拡大すると考えられる」と語った。 -

【記者室】食への関心

「よく体を動かし、よく食べ、よく眠る」基本的な生活習慣が乱れているという。伊那市のアンケート結果から、朝食を食べない小学生は1・6%、中学生は5・3%。新年度予算の中には「早寝・早起き・朝ご飯運動」の展開による食育の充実が盛り込まれる▼米の消費拡大事業として、地元の米や野菜を材料にしたファミリー料理教室があった。保育園児を持つ母親が集まり、花巻きずしなどを作って試食した。巻きずしを作ったことがない参加者もいて、のりからご飯がはみ出る場面もあったが、切り口からチューリップの柄が見えると「かわいい」と感心した▼米の粉を使ったデザートに驚きの声も。食への関心が高まり、手作りの良さが伝わる機会になればいい。(湯沢康江)

-

【NPO法人天竜川ゆめ会議代表理事 福澤浩さん】

夏は汗だくになってアレチウリの駆除。冬は寒風に凍えながらハリエンジュの伐採に取り組んでいる。

「子どものころに遊んだ天竜川の風景がいつの間にか変わってしまった。昔は河道内は石で白かったのに、今は樹木だらけ。地元の人に聞いてみてもこの状態はやっぱりおかしいという。そんな天竜川を本来の姿に戻したいんです」

県内だけでなく、下流にも活動を広げようと静岡県の浜松市にも足を伸ばして協力を呼び掛けたところ「バカじゃないか。こっちは今それどころじゃない」と言われた。聞いてみると、上流で水をせき止めるから砂が運ばれて来ない、そのために海岸の浸食が起きて困っているのだという。そこでウミガメを放流するツアーを組み、行きがけにビニール袋に砂を入れて持って行って海岸にまくなどの活動も行っている。

地元の人たちに天竜川のことをもっとよく知ってもらうきっかけにしようと、試験を行って認定証を発行する「天竜川試験」も計画中だ。

◇ ◇

駒ケ根市東伊那生まれ。天竜川で遊び、川魚やざざむしを食べて育ったが、仕事での長い外国暮らしなどで30年来疎遠になっていた。再びかかわることになったのは5年前。国土交通省天竜川上流工事事務所などが天竜川の未来像をまとめようと一般に呼び掛けてまとめた『天竜川みらい計画』策定に応募し、委員として1年半にわたって熱い議論を重ねた。『みらい計画』が完成し、会が解散したその日、素朴な疑問を仲間と交わした。

「計画はできたが、行政はこれを本当に実行してくれるのかな」。同じ思いの参加者が集まり、今後の行政の取り組みを監視していこう竏窒ニ市民団体「天竜川ゆめ会議」を結成。国、県、市町村など行政に呼び掛けて「みらい計画のその後についての座談会」を開こうとしたが、県が開催を嫌がった。

「行政のやり方に文句をつける会だろうと思われたらしい。そうではなく、市民として協力できることを話し合う場にしたいんだ竏窒ニ何度も足を運んで説得を試みました」

苦労してようやく開催にこぎつけたところ「意外なことにけっこううまくいった。行政も思いのほか協力的でね。何だ、天竜川を良くしようという考えは同じじゃないか、と分かってうれしかった」

◇ ◇

本業は土木、宅地、庭園などの設計や測量を行う会社「緑地計画」の経営者。あちこちで「仕事の方は大丈夫か」といわれるほど精力的に活動している。活発な活動があだになり、いわれのない苦情や批判、中傷を受けることもたびたびというが「メンバーが共通の思いを持ってみんなで動いているから続けてこられた。目的は自然環境を守ることなんです。たまたま川が切り口になったというだけで。夢は子どもを含めた流域の住人みんなが会員になってくれること。ごみを拾った子どもはごみを捨てないといいますからね。そうして川にも山にも昔の良さを取り戻してほしい」。

(白鳥文男) -

駒ケ根市保健補導員活動研究会

駒ケ根市と同市保健補導員連合会(和田佳代子会長)は20日夜、保健補導員活動研究会を市文化会館で開いた。保健補導員のほか、市内各地区の区長、分館長、環境美化推進連合会長など約150人が参加し、「保健補導員活動に思うこと」のテーまでグループ討議をするなどして保健補導活動への理解を深めた。参加者は「区や自治会に入っていない世帯への対応が困難」「任期2年はとても大変」「市民の健康づくりの担い手としてもっと活動を広げるべき」などの意見を交わしていた=写真。

市の担当者から06年度の循環器検診の結果やメタボリック・シンドローム(内臓脂肪症候群)などの状況が報告された。 -

絵画サークルアカシア展

箕輪町の絵画サークルアカシア(15人、押野正則会長)は、第29回作品展を町文化センター展示コーナーで開いている。会員の力作に、センターを訪れた人が関心を寄せて見入っている。

センターでの展示会は年1回。広く住民に見てもらうと同時に、仲間の作品を並べることで見えてくる個々の欠点などを学ぶ勉強の場にも位置づけている。

展示作品は仙丈や経ヶ岳、サークルのスケッチ旅行で訪れた愛知県吉良町の海などの風景画、裸婦や留学生などを描いた人物画、バラやラン、果物などの静物画で、会員8人が1人3点から5点、近作を出品した。

基礎を中心に学び合い、中にはサークルの枠を超えて活躍の場を広げている人もいる。「個性を生かして先生から指導を受けている。同じ目的に向かって協調しながら和気あいあいと楽しんでいる」と押野会長。会期は3月4日まで。多くの来場を呼びかけている。 -

女団連ファミリー料理教室

伊那市の女性団体連絡協議会(有賀喜志子会長)は22日、伊那市生涯学習センターでファミリー料理教室を開いた。保育園児を持つ保護者約30人が花巻きずしなど3品を作って試食した。

料理教室は米の消費拡大事業の一環で、10年以上続く。子どもの食育として市内28保育園の保護者代表を対象に、2回に分けて指導する。

メニューは花巻きずし、米の粉を使ったこめっこフルーツ、大根やニンジンなど具だくさんのジャガイモのすいとん汁。

女団連の一つ、食生活改善推進協議会伊那支部から作り方を学んだ会員10人を講師に、参加者は地元産の米や野菜を使って手際よく調理した。

富県の仲村淳子さんは「花巻きずしは、ご飯が出ないように巻くのが難しかった。見た目がきれいで、子どもが喜びそう。米の粉のデザートもインパクトがある。家でも作ってみたい」と話した。

試食時には、JA上伊那職員から地産地消などの話も聞いた。 -

「かわこんinみのわ」で行政と住民が意見交換

天竜川の整備や利用などをテーマに行政と住民が意見を交わす懇談会「かわこんinみのわ」は21日夜、同町の松島コミュニティーセンターであり、約60人が参加した。昨年の7月豪雨災害の被害を受け町民らは、安心・安全で、親しみを持てる河川の将来像について語らった=写真。

5回目となる今回は、国土交通省天竜川上流河川事務所と町の共催。かわこんは、同事務所が管内の住民の意見を直接聞き、今後の行政活動の参考にする目的で始まった2年目の取り組みで、同町では初めての開催となった。

懇談会では、参加者が「整備や利用で気になること」をテーマに、ワークショップを開いた。災害を後世に伝えるための公園の建設、川に親しみを持つためのジョギングコースやベンチの設置などの意見があった。

今後に向けて自分たちでもできることとして、外来植物や河川内に繁茂する立木の駆除、ごみ拾いなどの河川周辺の環境整備の活動も提案。参加者の一人は「自分たちの川をきれいにするボランティア精神が必要」と訴えた。

町は、豪雨災害による天竜川の堤防決壊の教訓を後世に伝えていこう竏窒ニ、松島区、同事務所、県伊那建設事務所による「天竜川北島地区豪雨災害を伝える会」を14日に発足したことを報告。災害経験の伝承に向け、災害現場にモニュメントを設置するなど説明し、町民の入会を呼び掛けた。 -

南箕輪村輪の会

信大生を講師に調理実習

南箕輪村輪の会は20日、信州大学農学部の学生を講師にお菓子作りの実習で交流した。

農学部の05年落葉松祭に輪の会が農産物販売で参加したのをきっかけに交流が始まり、学生が輪の会の研修会にも参加している。

調理実習は毎回、会員が講師になって仲間に教えているが、会員皆が学ぶ機会を-と考え、信大生に講師を依頼した。

今回のメニューは、南箕輪村産のリンゴとブルーベリーで簡単にできるジャム、ケーキとクレープ。学生と一般も含め12人が参加した。

「おっかなびっくり講師を引き受けた」という学生4人は、ジャムに合うお菓子を考え、会員が普段あまり作らないと思われるケーキとクレープを選び、事前に作って練習をしてきたという。会員と一緒にリンゴを切るなど手際よく調理に取り組んでいた。

学生の三浦史織さんは、「輪の会との交流は刺激にもなり、いい財産になっている」と話していた。 -

十二天の森案内板設置

駒ケ根市にある平地林「十二天の森」の敷地内の地理が分かりにくいとの市民からの苦情が市民団体「十二天の森を守る会」(城田嘉一会長)に寄せられたことから同会が市に要望し、共同で製作に当たっていた案内板が完成し17日、現地で設置作業が行われた=写真。同会の会員約30人のほか、近くの駒ケ根工業高校の生徒も応援に加わり、スコップなどを使って案内板をしっかりと土中に埋め込んだ。

製作した案内板は10枚。森の中の要所要所につけた1縲・0の通し番号の場所ごとに専用の案内板を設置した。参加者は、大人も子どもも見やすいようにと案内板の高さを約1・5メートルにそろえたり、案内板の向きが地図の方向と食い違わないよう気を使いながら丁寧に作業した。

城田会長は「微力だが、森を訪れる人たちの役に立ってくれればうれしい」と話している。 -

村役場職員互助会が松くい虫対策募金に寄付

南箕輪村の役場職員互助会(理事長・加藤久樹助役)は20日、大芝高原のアカマツを松くい虫被害から守るため森林セラピー協議会が取り組む松くい虫対策募金に、5万6171円を寄付した。

「職員として率先して取り組もう」と、理事会に諮り、寄付を決め、500円程度を目途に各職場ごとに集めた。

寄付金を受け取った森林セラピー協議会の大熊恵二会長は、「職員の皆さんから尊い寄付をいただいた」と感謝し、「活動が村全体に広がって、村民の森として、村民が守り育てることができれば理想だと思っている」と話した。

募金は、互助会分を除き現在までに19万2072円寄せられている。 -

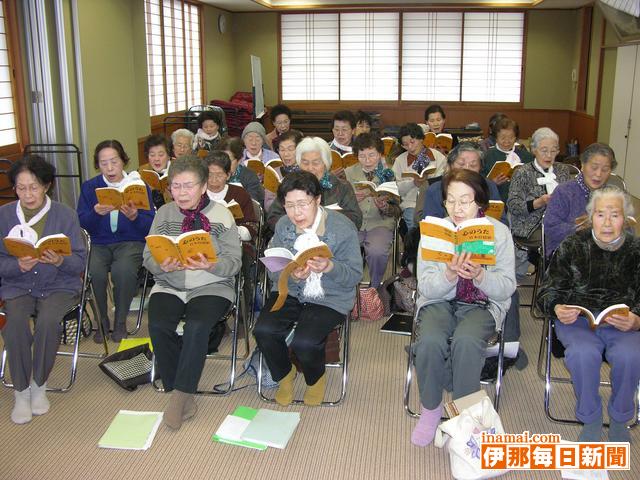

箕輪町木下長寿クラブコーラス部

若々しい歌声が響く。歌集を手に、周囲の人が関心するほどの声量で、童謡唱歌を歌う。

2000年、箕輪町長寿クラブ連合会の女性部総会の発表で、木下長寿クラブは3つのコーラスグループを作って歌った。3グループが個々に活動していたが、翌01年にコーラス部として一つになった。最初は18人だった仲間も年々増え、今は56人になっている。

例会は木下公民館で毎月1回。毎回40人を超える仲間が集まり、1時間20分ほど練習に励む。地元木下の魅力が詰まった「木下讃歌」をまず歌い、それから童謡唱歌、抒情歌を歌う。歌集「心のうた 日本抒情歌」から、月や季節にあった曲を選び、10曲近くを練習する。歌うだけでなく、曲ができたきっかけや背景などのエピソードも学ぶ。

練習後は床に丸くなって座り、各自が持参した湯飲みでお茶を飲みながら歓談する。この茶話会も、楽しみの一つになっている。

町内の長寿クラブでコーラス部があるのは木下のみ。発足5年目には、上伊那郡長寿クラブ連合会の表彰を受け、伊那市生涯学習センターで歌ったこともある。

長寿クラブ、区、公民館などの行事でステージに立つ機会も多く、「忙しいくらい」に活動している。例えば公民館の文化祭は秋に開くため、秋の歌を中心にするなど皆で選曲し、歌声を響かせる。

「歌の好きな人ばっかり。趣味を持つことはいいことだし、歌うことは健康のためにもいいと言われる。家に居たら声は出せないけど、ここに来ると何もかも忘れて楽しんでいる」と唐沢照子部長はいう。

「昔覚えた歌だから、歌っているうちに思い出したりして懐かしい」「一月に一度だけ、楽しんでやらせてもらっている」。例会に「バスに乗って“通勤”してくる」という人もいるほどで、歌と茶話会と仲間に会うことを楽しみに、活動を続けている。

以前は2階の部屋で練習していたが、区が1階の和室にじゅうたんを敷き、パイプいすを用意。電子ピアノも購入して、活動しやすいように支援した。

女性のみのコーラス部だが、相談役を務める松本日出男さんは、「とにかく声が若くて、熱心で、皆関心している。友愛の気持ちがあるから、続いているんだね」という。

ステージを見た人から、こんな提案があった。「せっかく上手に歌ってるのに、何か皆で巻いたりしたらいいのでは」。これからは、そろいのスカーフを巻いて、ステージに立つ。(村上裕子) -

上伊那郡内の中学校でインフルエンザ様疾患の集団発生

県は20日、上伊那郡内の中学校でインフルエンザ様疾患の集団発生があったことを発表した。

20日現在、2年生2クラス66人のうち35人が疾患を訴え、うち22人が発熱などの症状で欠席しているため同校では21、22日、この2クラスを学級閉鎖する。

保健所では患者の検査や関係機関に感染予防の周知徹底を図っており▽帰宅時のうがい、手洗い▽栄養・睡眠を十分にとること▽室内は適度な湿度を保つこと▽人ごみに出かけることを避け、外出時はマスクを着用すること竏窒ネどを呼び掛けている。 -

災害時の在住外国人の安全確保を考える「上伊那在住外国人共生ネットワーク(仮称)」の設立準備会

災害時における在住外国人の安全確保を目的とする「上伊那在住外国人共生ネットワーク(仮称)」の設立準備会が20日、伊那市役所であった。各市町村の国際交流ボランティアや防災担当者など約20人が集まり、緊急時、いかにして在住外国人に迅速な避難を促すかなどを話し合った。

昨年7月の豪雨災害を機に、各関係者が言語・文化面の違いがある在住外国人の緊急時における対応策が必要であることを認識。この共通の課題を市町村の枠を超えた協力関係の中で検討しようと竏窒ニ伊那国際交流協会(若林敏明理事長)の呼び掛けのもと、行政関係者などが集まった。

この日は、7月豪雨時におけるそれぞれの対応から、今後必要とされる取り組みについて検討。言葉の問題もあるが、在住外国人の中には「避難」という行為そのものへの認識がないこと、情報を理解していても、実際にどうして避難しなければいけないかと疑問に思う人などがおり、伝えた情報を実際に行動に移してもらうための取り組みが必要であることを認識した。 -

年間15件減、40件以内に抑止を、宮田村交通安全祈願祭

伊南交通安全協会宮田支会(橋爪利夫支会長)は18日、安全祈願祭をJA宮田支所で開いた。宮田村内では昨年交通事故が急増し、同支会は活動を強化。今年は人身交通事故を昨年比で15件減と目標を明確に打ち出し、関係機関に協力を求めた。

昨年の村内の交通人身事故は55件で前年比37・5%増。そのうち高齢者が関わったのが20件で、前年よりも8件も増えた。

安協役員や区、安全運転管理者協会、村、警察など関係者約50人が参列した祈願祭で、橋爪支会長は目標を明確にして対策に乗り出すと言及。

「15件減の年間40件以内に抑止する」と話し、目標を立てるなかで活動を展開していくと示した。

村内1月の交通人身事故は3件で前年同期比6件減。しかし、2月に入って増加の兆しもみられ、春の交通安全運動に向けてさらに連携を深めて取り組んでいく考えだ。

201/(火)