-

初夏の絵画大バザール 13日までベル伊那

国内外の有名作家の日本画・洋画・版画が集まる展示販売会「初夏の絵画大バザール」は13日まで、伊那市日影のベルシャイン伊那店2階文化ホールで開いている=写真。

独特の色使いとタッチで描いた広瀬功の「八ヶ岳」、晩年の名画をシルクスクリーン(版画)で復刻した小倉遊亀の「卓上の椿花」など、作家人数約50人の計約80点を出品。0号縲・5号サイズの飾りやすい大きさを、2縲・割引きの価格で販売している。

作品はそのほか、日本画家の堀川えい子の0号サイズの「アジサイと小鳥」「秋桜」「栗とトンボ」など5点や、2万円代で買い求めれるSMサイズの風景、静物画8点などもある。

午前10時縲恁゚後6時30分(最終日は午後4時)。 -

富県桜井付近でフェレット拾った

7日午後8時30分ごろ、伊那署に珍しい拾得物が届けられた。伊那市富県桜井付近で捕獲したフェレットだ。愛きょうのあるしぐさが、特に女性職員らの間で人気になっている。

フェレットを発見したのは富県の男性。同7時30分ごろ、市道・榛原桜井線を車で走っていると目の前に表れた。「引かれてはかわいそう」と、男性が保護するため車外へ出ていくと、フェレットは掛けよってきたという。

体長は約50センチで、性別は不明。現在はペット用の檻に入れ、専用のえさを与えて飼育している。署員は人を怖がる様子もなく、人懐っこいのでペットだろうと話している。

子猫や犬が届けられることはあるが、ここ4年間でフェレットは初めて。珍しいものとして、体長50縲・0センチのケヅメガメのほか、イグアナなどを受理したが、いずれも飼育放棄のためか飼い主は表れていない。

伊那署ではフェレットの飼い主を探している。問い合わせは同署、(TEL72・0110)へ。 -

プロドライバー事故防止コンクール

交通安全や接客マナー、事故防止などに向けた事業所の取り組みを審査した「第28回プロドライバー事故防止コンクール」の伝達表彰が8日、伊那署であった。同コンクールは県交通安全協会、県警などの主催。

管内で表彰を受けたのは優秀賞に伊那バス(伊那市)、丸登運送伊那営業所(南箕輪村)、優良賞にみのわタクシー(箕輪町)、高遠観光タクシー(伊那市高遠町)の4事業所と、標語創作・佳作の井上志津江さん(伊那バス)の1人。

コンクールは運送用自動車の運転者全員が、安全運転に励み、事故防止の徹底を目指すため、各事業所の取り組みなどを評価。今回は県下658事業所が参加し、そのうち優秀賞は39、優良賞は65業者、標語創作・佳作は9人が選ばれた。

最優勝賞を5回受賞している伊那バスは、無事故無違反について毎朝、社員が出発点呼の時に復唱しているほか、社内の広報誌で事故防止を呼びかけている。同社の小林金俊常務は「来年は最優秀賞を目指して励みたい」と意気込みを語った。

5月30日、長野市で特別賞(県下14事業所)、最優秀賞(同28事業所)などの表彰式で、最優秀賞に白川タクシー、伊那タクシー(いずれも伊那市)が受賞している。 -

宮田村東保育園児がサツマイモの苗植え

宮田村東保育園(飯島千恵子園長)の年長児は7日、園内の畑で、町三区のミニデイサービス利用者らと一緒に、サツマイモの苗植えなどをした。

高齢者と園児との交流は、村内に10地区あるミニデイサービスの通所者がそれぞれの園を順番に訪問。同園のサツマイモの植えは2年目で、昨年は収穫したイモをさつま汁などにして振る舞った。

この日はゆり組、ふじ組の計39人と利用者19人が交流。2グループに分かれ、80余本の苗植えと園内の草取りを交代でした。作業を終えると、園児たちが歌のプレゼントで喜ばせた。

サツマイモの苗植えは、お年寄りに植え方を学びながら熱心に作業。「今日は暑いから水をたっぷりあげないとね」と助言されると、ジョウロで十分に水を与えて、大きなイモが収穫できることを祈った。

収穫したイモは焼きいもにしたり、給食で調理して食べるほか、園児たちが自宅に持って帰る予定。飯島園長は「都合がつけば、今年もお年寄りと一緒にサツマイモを食べたい」と話している。 -

手作りパン教室

普段は中々つくる機会の少ないパン作りに挑戦しよう竏窒ニ4日、手作りパン教室が伊那市駅前ビル・いなっせであった。親子連れなど約20人が集まり、パン作りの基礎を楽しく学んだ。

伊那市西春近のミサワ燃料(三澤いさを社長)が年に何度か企画する催しの一環。今回は、西春近で唐木グリーンパン教室を開く唐木芳子さんを講師に迎え、代表的なパンの一つ、「テーブルロール」を作った。

参加者は、正確な計量や温度管理などが大切であることを学び、生地づくりに挑戦。初めてパンを作ったという中村麻理さん(26)は「今まで触ったことのない触感だった」と話していた。

また、パン生地を休ませている時間を使い、ムースやグリーンサラダづくりに取り組み、全員で出来上がった料理を味わった。 -

駒ケ根署員に腹話術披露

駒ケ根警察署中沢駐在所の井川久巡査長夫人の朋香さん(38)は6日、山本修作署長らの招きで同署を訪れ、特技の腹話術を約30人の署員の前で披露した=写真。保育園児や小学生向けの交通安全教室などでは年に30回以上も交通ルールを教えているという朋香さんはいつもと勝手が違う「観客」への戸惑いも感じさせず、人形のケンちゃんを生き生きと操って「横断歩道では手を上げて渡るんだよ」「どうして?」などと軽妙な掛け合いを演じ、見つめる署員らの爆笑を誘っていた。

同署は、駐在所の夫妻が二人三脚で地域の安全活動に取り組む姿勢をぜひ署員に見せたかった竏窒ニ話している。

朋香さんは交通巡視員として駒ケ根署に勤務していた約20年前、上司に腹話術を教えられ、子ども向けの交通安全教室などで披露していた。結婚のため退職した後は演じる機会がなくなったが、久さんが駐在署勤務となったのを機に夫婦で地域の安全教室などに出向き、特技を生かして再び安全意識の啓発に努めている。 -

プロドライバー事故防止コンクール表彰

県警察本部交通部、国土交通省北陸信越運輸局長野運輸支局などが行った第28回プロドライバー事故防止コンクール(対象期間05年7月1日縲・2月31日)で優秀・優良事業所に選ばれた駒ケ根警察署管内3事業所の代表者らが7日、同署を訪れ、山本修作署長から表彰状を受け取った=写真。各事業所とも毎年のように表彰されていて「従業員の教育をはじめ、職場ぐるみでの地道な努力の積み重ねが大切」と話していた。

最優秀事業所に選ばれた伊南乗用自動車は5月30日に長野市で行われた表彰式に出席、表彰状を受け取っている。

表彰されたのは次の事業所。

▼最優秀=伊南乗用自動車▼優秀=赤穂タクシー▼優良=セブン自動車、丸正タクシー -

マタニティスクール春コース閉講

南箕輪村のマタニティースクール春コースの最終回が4日、保健センターであり、3組の夫婦が妊婦体験をし講話を聞いた。

マタニティスクールは住民福祉課の事業で、妊娠5カ月からを対象に夫婦学級として年4回開く。1回は4回シリーズで、これまで妊娠・出産の話、妊婦の歯や食事と栄養の話と調理実習、保育とお風呂の入れ方を学んできた。

最終回は「健やかな育ちを願って」と題して村公民館の堀薫館長が講話。当たり前のことを当たり前にできることの大切さを話し、「大きな木がどっしり育つには、深くしっかり張った根が大事。子どもは上へ上へばかりでなく、深く広く張った根を、どっしりした中で立派な成人になるように育ててほしい」とし、子どもが生きるために必要な見本として親自身の育ちの大切さも強調した。 -

向山和秋さんの油絵「わしゅう(和秋)心の世界展」

箕輪町長岡の瓦製造業・向山和秋さん(57)の油絵展「わしゅう(和秋)『心の世界』展」は20日まで、伊那市中央区の中部電力伊那営業所ギャラリーで開いている。入場無料。

20号以下の作品を中心に、海を題材にした風景や女性の裸婦画など6号から50号サイズ13点を出品。力強いタッチと躍動感あふれる・ス生・スへのこだわりを表現した見応えある個展となっている。

女性の美しさや太陽、月、山などが持つ生命力を表現している。満月と街明りの共演が和む「満月と地上の星たち」、朝陽が辺りを赤々と照らし出す「旭日・師崎港」などのほか、大学を卒業する長女のはかま姿を描いた作品もある。

向山さんは画家になろうと、50歳の時に本格的に志し、その年の高遠の四季展に入選するほどの実力。個展は同ギャラリーで毎年開き、今回で5回目となる。「暗い社会のなかで自分の絵を通じて、明るさと希望を与えられたら」と来場を呼びかけている。

休館日は土、日曜、祝祭日。午前8時30分縲恁゚後5時10分。 -

中央道環境対策協議会

中央自動車道周辺の中南信地域の16市町村で組織する、中央道環境対策協議会(会長・小坂樫男伊那市長)の定期総会が2日、伊那市役所であった=写真。06年度事業計画、予算などの4議案を原案通り可決、承認した。

本年度事業計画は、関係市町村間及び長野道など他の協議会との情報交換、各地域における騒音、振動、薬害、病害虫など沿線環境対策要望のとりまとめ竏窒ネどの4つを盛り込んだ。

総会後は、中央道を管理する中日本高速道路関係者へ、要望や質問が投げ掛けられた。出席者は「伊北インターチェンジ内にある立ち木に夜、鳥が集まり地域住民が迷惑しているが対策を」「岡谷ジャンクションであった事故で、車両が道路下へ落下したが安全対策はできていたか」などと直接訴えた。

中央道環境対策協議会は、高速道路より発生する公害などを防止し、地域住民の快適な生活環境を保全する目的で設置している。 -

ローズパーティー好評

さまざまなバラに囲まれ、優雅に食事を楽しむ至福のひととき-。駒ケ根市北割五十鈴神社下の手づくりガーデン・喫茶プチ(中城澄子店主)で、「ローズパーティー」が開かれている。

中城さんが設計から土づくり、植栽まで全て手作りしたガーデンは、200種類のバラ、ベル型を中心にした30種類のクレマチス、早春から晩秋まで咲き続ける様々な山野草などを無農薬で栽培するこだわりの庭。数年前から「花を見ながら、ほっとできれば」と庭を開放し、喫茶「プチ」をオープンした。

ツルバラやミニバラ、オールドローズ、スタンダード仕立てなど多彩なバラが庭を彩る6月。「ローズパーティー」と銘打ち、通年のランチやディナーのほか、セットメニューを用意。内容は地元産の材料、ヘルシー志向にこだわった、サラダスパゲティー、季節の野菜料理、ごま豆腐、ケーキとドリンクで1300円。

また、13日午後6時から、グリーンオックス料理長、宮下学さんによるディナー「バラを楽しむ会」もある。

水、日曜日休業、営業時間午前10時から、詳細・予約は(TEL83・3829) -

箕輪町でさわやかパートナー講座

箕輪町教育委員会主催の「さわやかパートナー講座」が8日、町文化センターであった。行政関係者や区長など約50人が参加。長野県男女共同参画センターの井澤和子所長の話から、男女共同参画社会について考えた。

井澤さんは、少子高齢化が進む中、子育てしやすい労働環境や女性労働者が働き続けられる社会の必要性を訴え、老後を元気に暮らすためにも、それぞれが経済的、精神的、身体的に自立していることが重要であることを説明。

しかし、現実には男性が外で働き、女性が家事、地域活動などの無償労働を担う家庭が多く「構造を変えるには男性の働き方自体も見直す必要がある」と提言した。

また、住んでいる地域ごと抱える課題は異なるため、まずは周囲を見回し、ワークショップなどによりさまざまな人の意見や知恵を提案してもらい、輪を広げていくことが重要であることを語った。 -

彫塑講座開講

南箕輪村公民館の06年度新講座「彫塑講座」が3日、開講した。頭像などを制作する講座で、3人が楽しく作品づくりに取り組んだ。

講師は、彫塑歴40年以上という小倉孝一さん=北殿。「彫刻に比べ彫塑のほうが初心者が取り組みやすい。彫塑に楽しく取り組むことでほかのものを見る目が違ってくる」と話した。

初回は彫塑の基礎から勉強。支柱の棒に頭の芯になるようにビニールひもを丸く巻き付け、その上に粘土をつけて頭を形作っていく。参加者は、耳が中心にくるようにして顔が前に出ていることを意識しながら、目や鼻の位置を決め、粘土を着けたり、へらで削ったりして制作に熱中した。

講座は全14回。焼いて仕上げる粘土、ブロンズ粘土の2種類で人物の頭像を学び、動物なども作る。作品は村の文化祭に出品する。受講者は随時募集。問い合わせは村公民館(TEL76・7007)へ。 -

森林(もり)に親しむ講座開講

大芝高原みんなの森を散策

南箕輪村大芝高原の「みんなの森」で森林について学ぶ村公民館の新講座「森林(もり)に親しむ講座」が4日、始まった。14人が参加し、森林インストラクターの説明を聞きながら、さわやかな「みんなの森」の中を歩いた。

森林セラピーロードに認定された「みんなの森」で、散策しながら森林の働き、樹木の名前などを学ぶ全8回の講座。島・ス山林塾で学んだ森林インストラクターの平林和彦さん=大泉=が講師を務める。

初回は赤松を中心に森林のしくみ、効用を紹介。「尾根松、谷杉、中ヒノキ」という特徴を説明。「松は日当たりのいい開けた場所を好み、種からどんどん生えてくる」と話し、実生の赤松を観察し松の年齢の数え方を教えた。森林の水源涵養機能と水の浄化機能も説明した。

平林さんは、「森林に関心をもってもらうことが一番。月1回森林に入るのが2回に増えるというように、興味が増えてくれたらうれしい」と話した。 -

伊南金融機関防犯連絡協議会

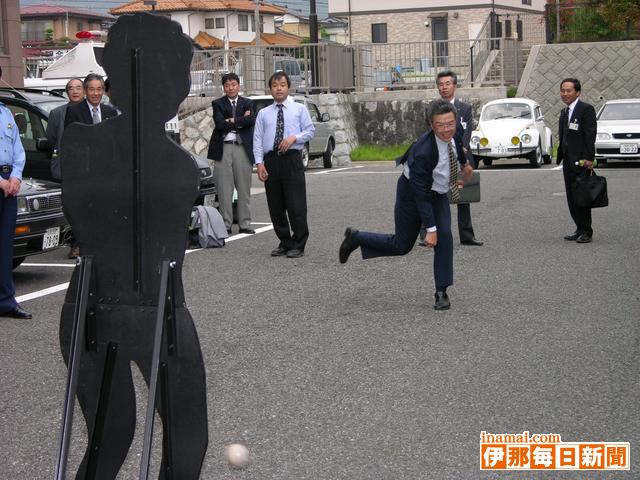

伊南地区の銀行、郵便局などの金融機関37店舗でつくる伊南金融機関防犯連絡協議会は5日、駒ケ根警察署で研修会を開いた。各店舗の代表者ら24人が参加し、強盗事件などが発生した際に犯人や車などに投げつけるカラーボールの実技体験を行ったほか、実際に起きた強盗事件を元に制作されたビデオを見て事件発生の対応などについて学んだ。

カラーボールの実技体験では、参加者が代わる代わるボールを手にして目標に向かって投げた=写真。ボールが地面や人形に当たって砕けると鮮やかなオレンジ色の塗料が辺りに飛散。強烈な色に、見守る参加者からは「おおー」と驚きの声が上がった。参加者らは「実際に投げたこともないし割れたところを見たこともなかったが、こんなに目立つ色なら確かに有効だろうね」などとうなずきながら話し合っていた。

防犯用カラーボールは野球のボール程度の大きさの薄いプラスチック製で、中には洗っても落ちにくい性質を持った鮮やかな色の蛍光塗料が入っている。 -

日系2世女性 着物、ドレスなど寄贈

日系2世で米国カリフォルニア州立大教授の伊奈さつきさん(62)が5日、駒ケ根市の駒ケ根シルクミュージアムを訪れ、母の故静子さんが絹業博覧会(1939年、米サンフランシスコ)で着用した着物5着、ドレス2着などを駒ケ根市に寄贈した=写真。3年前に制作した日系人収容所のドキュメンタリー映像を収めたDVDも寄贈し「戦争のため、収容所で苦しんだ日系人がいたことを知ってほしい」と話した。

岡谷市の片倉製糸に数年間勤務していた静子さんは博覧会でファッションモデルと座繰りの実演を務めるために渡米。博覧会で出会ったいたるさんと結婚したが太平洋戦争が起きたため米国内の強制収容所に入れられ、終戦までを過ごした。さつきさんも収容所内で生まれたことなどからドキュメンタリーを制作した。

シルクミュージアムは寄贈された品を今後順次公開していきたいとしている。 -

富県でサツキの盆栽展

伊那市富県の橋爪謙司さん(71)が育てるサツキ、約20種類が並ぶ展示会が11日まで、同地区北和田集会所前にあるコミュニティー広場「ひなたぼっこ」で開かれている。赤や白、ピンク色などに咲きそろった盆栽、約60点が、訪れた人たちの目を楽しませている=写真。

「ひなたぼっこ」は田畑昌彦さん(72)が地元の人のために開放している自宅の一画。橋爪さんの素晴らしい盆栽を、多くの人に見てもらいたい竏窒ニ3年前から展示会を開いてきた。来場者は年々増加しており、昨年は約270人が訪れた。中には、何度も足を運ぶ人もいるという。

展示する鉢は、橋爪さんが育てる約100鉢の中から、その年に状態の良いものを選りすぐっている。寒さの影響を受けた今年は、1週間ほど花咲きが遅れ、赤と白の盆栽が若干少なめ。しかし、星型の花をつける「寿光」などが見ごろを迎えている。ハウスに入れるなどして開花時期を調節しており、橋爪さんは「展示期間中に、ちょうど満開となるのでは」と話している。

入場無料。午前10時縲恁゚後6時。

問い合わせは富県さつき会(TEL78・1726)へ。 -

伊那市で手作りパン教室開催

普段は中々つくる機会の少ないパン作りに挑戦しよう竏窒ニ4日、手作りパン教室が伊那市駅前ビル・いなっせであった。親子連れなど約20人が集まり、パン作りの基礎を楽しく学んだ。

伊那市西春近のミサワ燃料(三澤いさを社長)が年に何度か企画する催しの一環。今回は、西春近で唐木グリーンパン教室を開く唐木芳子さんを講師に迎え、代表的なパンの一つ、「テーブルロール」を作った。

参加者は、正確な計量や温度管理などが大切であることを学び、生地づくりに挑戦。初めてパンを作ったという中村麻理さん(26)は「今まで触ったことのない触感だった」と話していた。

また、パン生地を休ませている時間を使い、ムースやグリーンサラダづくりに取り組み、全員で出来上がった料理を味わった。 -

伊那署 振り込め詐欺に注意して

伊那市内で5月下旬縲・月上旬、11件の振り込め詐欺の未遂事件が集中発生しているため、伊那署は、管内の住民に被害防止を呼びかけている。

手口は午前中、一般家庭へ、息子や甥などの親族を装った男が「彼氏(夫)のいる女性と付き合ってしまい慰謝料が必要だ」「仕事上のトラブルでお金が必要だ」などと電話をかけ、100縲・00万円を都内の指定の銀行口座に振り込みませようとする。

同署では▽すぐに金の要求をしたり、振り込むように言ってくる電話は疑ってかかる(家族や親族しか知らない質問をする)▽すぐに金を振り込まず、必ず家族や知人などに相談する▽不審に思った電話については、警察署や交番に相談、通報する竏窒ネどの対応をするよう注意を促している。

05年に伊那署管内で被害のあった振り込め詐欺は34件で、被害総額は約5700万円。そのうち、被害額が多い順に、オレオレ詐欺が4件(約2200万円)、融資保証金詐欺が23件(2千万円)、架空請求詐欺が7件(1500万円)だった。 -

箕輪町消費者の会フリーマーケット

不用傘も回収

箕輪町消費者の会(唐沢順子会長)の恒例事業フリーマーケットが4日、町文化センター南側駐車場であった。今回は初めて買い物用マイバッグ作りに使う不用傘回収もあり、傘を持ってくる人、ブースをのぞいて買い物する人でにぎわった。

リサイクル推進のため開くフリーマーケット。一般にも参加を呼びかけ9団体が店を開いた。家庭で眠っている日用品や衣類、おもちゃなどが並び、訪れた人は出店者と値段の交渉をしながら買い物を楽しんだ。

消費者の会は本年度、不用品のリサイクルとレジ袋の削減を目的に、燃やせないごみとして処分していた家庭で不用になった傘を買い物用マイバッグに作り直す事業をする。

広く町民に協力を呼びかけた不用傘の初回収は100本を超える成果があった。傘をリサイクルしたマイバッグは防水性があり、小さくたたんで持ち運べるなどの利点がある。訪れた人の中には、マイバッグの作り方などを興味深く聞いている人もいた。

9月に学習会でバッグを作成し、11月に販売または譲渡を計画している。 -

藤田浩子さんのお話会

昔話や語り継がれてきたお話を、身近なもので作った小道具を使って楽しく伝える藤田浩子さんのお話会が4日、伊那市立図書館であった。地元で語りをしている人や小さい子どもを持つ母親など約100人が、語りについて学んだ。「図書館大好きの会」などが主催。

語りに関心を持つ大人を対象として企画したもので、「おはなしおばさん」として全国的に活躍している藤田さんを招いた。

藤田さんは、新聞紙に細工を施して物語の登場するものに変化させる語りなどを実演。意表を突く楽しい語りに、会場は笑いが溢れた。

また「テレビなどが発達し、母親が子どもに話しかける時間が少なくなった反面、子どもたちは実体験が伴わないで言葉を覚えている。そういう子どもが増えてきたからこそ、楽しみながら言葉を取り込んでいくこういう機会が大切」と語った。 -

ガールスカウト入団式

伊那市、南箕輪村のメンバーでつくるガールスカウト長野県第26団の入団式が4日、伊那市の伊那公民館であり、共に社会奉仕を志す新入団員13人を迎えた。

今年は、小学校低学年を対象としたブラウニー部門に12人、小学生以下を対象としたハイジ部門に1人が入団。

真新しい制服をまとった新入団員たちは、大きな声で自己紹介して前に進み横一列に整列。木部則子団委員長から首にかけるチーフを受け取った=写真。

木部団委員長は「ブラウニーは、イギリスで言い伝えられている妖精で、人が見ていないところで困っている人を助けたりする。みなさんも今日からフェアリーのようにみんなの役に立てる人を目指してほしい。26団が一番大切にしているのはみんなで仲良くすること。仲間となるお姉さんたちと仲良くしてほしい」と語った。

また、ガールスカウトの歌を合唱し、社会奉仕への志を新たにした。 -

くらふてぃあ杜の市

「手づくり工芸展in駒ケ根Vol10くらふてぃあ杜の市」が駒ケ根高原の2カ所の特設会場で4日まで開かれている。全国から集まった約300人の工芸作家らが木工、陶芸、染色、ガラス、皮革、彫金などそれぞれ得意の作品や技を各ブースで披露。訪れた家族連れなどの買い物客らはずらりと並んだブースをゆっくりと歩きながら見て回り、時折気に入った作品を見つけると作家らと言葉を交わしながらあれこれと品定めをするなど、のんびりと買い物を楽しんでいた=写真。

杜の市は今年で10回目。初回の市に参加した工芸作家らは約160人だったが年々増加している。

4日は午後5時まで開催。問い合わせは駒ケ根ファームス内の実行委員会(TEL83・7680)へ。 -

みのわ祭り実行委員会小委員会

箕輪町の2006みのわ祭り実行委員会小委員会は1日、町文化センターで開き、祭りの開催日時、名称などの案を協議した。6日の実行委員会に案を示し決定する。

協議では、祭りは7月29日午後1時半から9時まで。名称は「2006みのわ祭り」。本会場は153号線バイパスで、町道6号線の開通に伴い6号線交差点まで拡大する案で検討している。

イベントは、オープニングパレード、箕輪天竜音頭民踊流しとワクワクダンシング、みのわ御棒サ!、みのわ太鼓、箕輪みこし大行進、店舗売り出し、フリーマーケット、子どもイベント、マスつかみ大会。招致イベントはない。

納涼花火大会と手筒花火は今年は同時開催し、午後9時に終了予定。「花火の打ち上げ時間が長い。9時前に終わらせてほしい」など町民から寄せられた苦情に対応し、同時開催で時間短縮を図る。交通規制は正午から午後10時まで。

協議では、「花火大会の時間短縮のためアナウンスを省略したらどうか」との意見もあったが、事務局は「寄付いただいた企業の紹介を割愛していいいのかという点から今のところ例年通り」とした。 -

ゆずり葉学級

ニュースポーツに挑戦

南箕輪村公民館の65歳以上を対象にした「ゆずり葉学級」は1日、ニュースポーツのペタンクと囲碁ボールを村公民館で楽しんだ。

2グループに分かれ全員が2種目を体験した。囲碁ボールは黒と白のボールでチーム分けし、スティックでボールを打ち、碁盤になった人工芝のマットにボールを並べて碁盤の目に停止したボールの数で得点を競う。打つ力を加減しながら碁盤を狙い、相手ボールに当ててマットの外に弾き出すなど見事なプレーもあり、仲間を応援しあって楽しんだ。

ゆずり葉学級は5月末に開講し48人が参加。全17回で今回が開講式後、具体的な活動の第1回。今後は料理や粘土遊び、新しい大芝高原音頭の体験、小学生との交流会、文化祭出品作品制作などに取り組む。 -

駒ケ根市で水源祭

水道週間(1縲・日)に合わせ、駒ケ根市水道指定店組合(石田耕一組合長)は3日、市内北割一区の切石浄水場で06年度の水源祭を行った。組合員のほか市の関係者ら約30人が参列。石田組合長らが水神に向かって玉ぐしをささげるなどの神事を行って水道水の安定供給を祈願した=写真。石田組合長は「昨年は水道に関する大きな事故はなかった。今年も安全・安心な給水を祈念したい」とあいさつした。

市の上水道事業は1954年に赤穂上水道として創設。翌年通水を開始して以降、段階的に規模を拡大し、現在1日当たり最大約2万立方メートルを給水できる能力となっている。

切石浄水場は施設の老朽化などのため、09年度をめどに全面的に更新される見通し。総事業費は16億円。これにより、水道料金は10年度から2段階に分けて5%程度の値上げが見込まれている。 -

みはらしファームで花馬まつり

家内安全や五穀豊穣(じょう)を願う「花馬まつり」が3日、伊那市西箕輪の農業公園・みはらしファームであり、約30人が花を飾りつけた2頭の馬と共に仲仙寺までを参拝した=写真。

生活の中で馬が重要な役割を担っていた昔、同地区で催されていた行事。

今年は、丁石復元プロジェクトが進んでいる羽広道をコースに設定。道のりにある4体の丁石について説明を受けながら、30分ほどの道のりを歩いた。

馬の歩くペースは予想以上に速く、参加した親子は「疲れた」と話していたが、振舞われたきのこ汁を美味しそうに味わっていた。 -

南箕輪村でストーリーテリングの講座が開講

南箕輪村民センターで2日、「お話を語る(ストーリーテリング)講座」の1回目があった。約10人が集まり、南部小学校司書・藤澤薫さんの語りに聞き入った=写真。

ストーリーテリングは、絵本や紙芝居などと異なり、視覚的な要素を用いないで語り聞かせる素語り。地元でも関心を持つ人が多かったため、東京子ども図書館の講座を修了して地元でストーリーテリングを実践している藤澤さんに依頼し、今回の講座を企画した。

藤澤さんは「現代は目で見るものは増えているが、耳で聞き、自分で想像することは大切なことだと思う」と話し、ストーリーテリングを実演。徳島県に伝わる昔話など3話を披露した。

今後は、外部講師の語りを聞いたり、昔話について学んだりし、受講者自身が挑戦することも予定している。藤澤さんは「年月をかけた方が良いものになる。受講者自らが『語ってみたい』と思ってもらえるような講座にしたい」と話していた。 -

伊那まつりやる気会議が提言

8月に開く「伊那まつり」の活性化を審議する「やる気会議」(小池真一座長)は、イベントの活性化や循環バスの利用促進など19項目の提言をまとめ、2日夜、久保田祥圃実行委員長に手渡した。

提言書の市民おどりの活性化では▽市民おどりコンテストを開き、まつりを盛り上げたおどり連を市民の投票で決めてマンネリ化を防ぐ▽おどり区間の両端へ大型モニターを設ける▽だれでも楽しく参加できるよう最後にマイムマイムなどを取り入れる竏窒ネどを挙げた。

そのほか、手づくりあんどんへの企業名の表示、ローメン横丁の広い場所への移動、花火の打ち上げ場所の雑木伐採など。

小池座長から提言書を受け取った久保田実行委員長は「各委員会に諮り、改善できるものは取り組んで盛大なまつりにしたい」と答えた。

やる気会議は3年目。2回の会議を開き、実行委員会メンバーや一般公募の6人が自由な発想で活発に意見を出し合って提言をまとめた。 -

伊那防犯協会連合会が定期総会

伊那防犯協会連合会(会長・小坂樫男伊那市長)の定期総会が1日、伊那署であり、06年度事業計画、予算や組織、会則の変更などの5議案を原案通り可決、承認した。総会前には防犯活動に貢献した個人、団体の表彰もあった。

組織変更では、連合会内に専門部会を設け、同署が委嘱する「伊那エンジェルス隊」「伊那少年友の会」のほか、各地区の児童、生徒の通学路を巡視するボランティア団体を含んだ。また、新伊那市誕生により、高遠地区防犯協会を市防犯協会の所属団体にした。

本年度は「安全・安心を実感できる地域社会づくり」を目標にかかげ、防犯意識高揚のための事業、少年の健全育成に対する支援事業、薬物と暴力団を根絶するための事業竏窒ネどの5事業を計画重点とした。

表彰された個人、団体は次の皆さん。

【個人功労者】▽中村敏夫(伊那地区防犯協会)▽原易雄(西箕輪地区防犯協会)▽中島誠(美篶地区防犯協会)▽保科求(高遠地区防犯協会)▽山下寛(伊那エンジェルス隊)

【功労団体】▽伊那東小学校子どもの安全見まもり隊(毛利次男代表)▽箕輪西小学校通学パトロール隊(中澤千夏志代表)▽箕輪中部小学校安全みまもり隊(東城興一代表)▽箕輪北小学校通学パトロールの会(南山建司代表)▽南箕輪郵便局子どもの安全を守るパトロール隊(大沼悟代表)

201/(火)