-

子どもの権利について考える

子どもの権利について考える講演会がきょう、伊那市の伊那公民館で開かれました。

講演会では元教員で、子どもの権利条例をすすめる市民の会共同代表の宮下与兵衛さんが話をしました。

宮下さんは「子どもを、将来仕事に就いたり、市民として社会に参加するまでの未熟な存在だという考え方はおかしい。子どものときから社会の一員であり、その権利が尊重されなければならない」と話していました。

講演会は住民有志でつくる、子どもの権利条例をすすめる市民の会が開いたもので会場にはおよそ40人が集まりました。

会では「子どもの権利に関する条例を制定することに意味があるのではなく考え方を地域に広めていくことが大事だ」と話していました。

上伊那では箕輪町が子どもの権利に関する条例を制定しているほか、伊那市は2027年4月の制定を目指しています。

-

高校演劇 弥生が県大会へ

上伊那地区高校演劇合同発表会が伊那市の伊那文化会館で21日に開かれ、伊那弥生ケ丘高校が県大会出場を決めました。

発表会には、伊那弥生ケ丘、伊那北、赤穂、伊那西の4校が出場しました。

審査の結果、オリジナルの脚本「ビッグボンバーン」を演じた伊那弥生ケ丘高校が県大会出場を決めました。

この作品は、感情を動力にした宇宙船に乗った4人の高校生が、互いに気持ちをぶつけ合い成長していくというストーリーです。

伊那弥生ケ丘高校は11月に上田市で開かれる県大会に出場します。

-

JC 地元の魅力発見イベント

伊那青年会議所は、伊那谷の魅力を発見する小学生対象のイベントを10月に行います。

29日は伊那商工会館でメンバーが記者会見を開きました。

イベントは10月26日に行われます。

伊那市横山のバイクパークGLOP Ante.や箕輪町郷土博物館、南箕輪村の大芝高原などを巡り、魅力を再発見します。

まとめとして、A3サイズの新聞を作る予定です。

参加費は2千円で対象は伊那市、辰野町、箕輪町、南箕輪村の小学4年生から6年生の30人です。

伊那青年会議所では現在参加者を募集しています。

詳しくは、電話78-2328までお問い合わせください。

-

ざざ虫漁 市無形民俗文化財に指定へ 答申

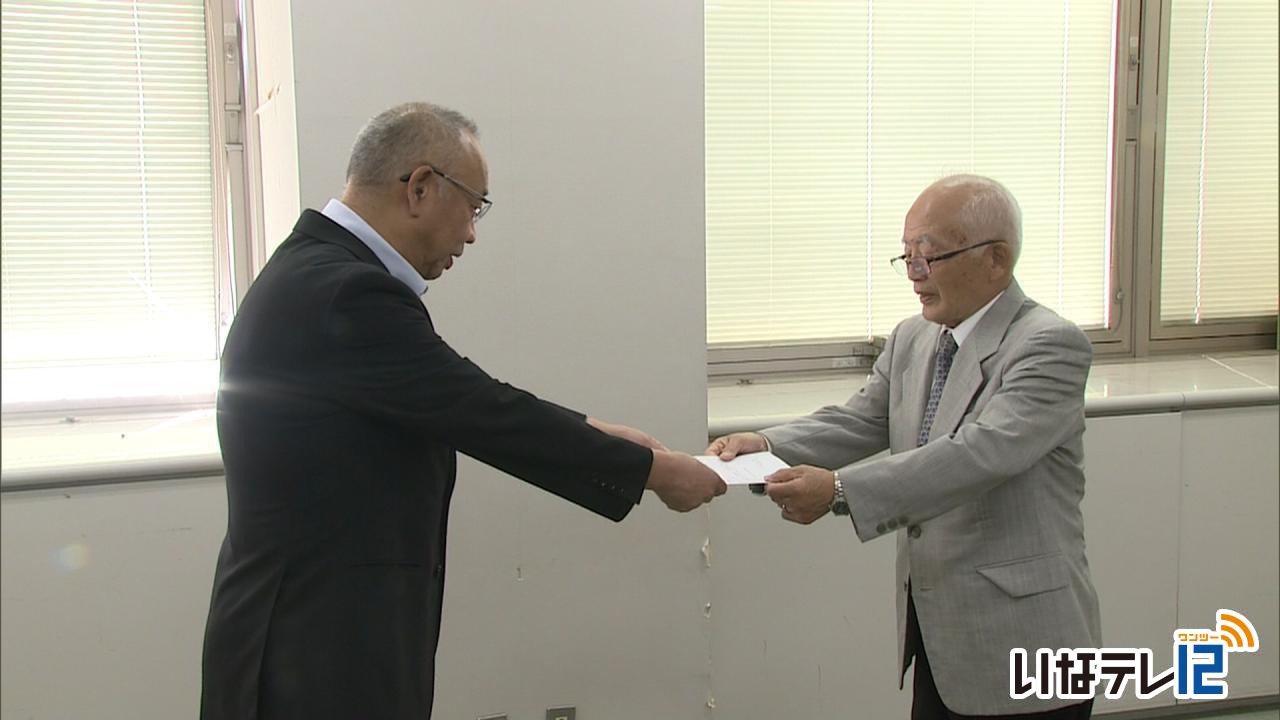

「ざざ虫漁とその食習慣」を伊那市無形民俗文化財に指定するかについて協議してきた文化財審議委員会は、ざざ虫漁のみを指定するよう、29日に答申しました。

29日は、市文化財審議委員会の北原紀孝委員長が市役所を訪れ、福與雅寿教育長に答申書を手渡しました。

「ざざ虫漁とその食習慣」の文化財指定については、6月の審議委員会で市教委から諮問されていました。

前回7月の初めての協議の場では、委員から「食習慣というほど食べているのか」「聞き取り調査を複数の人にするべきだ」などの意見がだされ、継続審議となっていました。

これを受け市教委では、8月に漁の従事者4人から聞き取り調査を行い、新たに調査報告書をまとめました。

審議委員会では、全国でもまれな水生昆虫を目的とした漁であること、地域住民によって確立された漁法であることから、「地域的特色を示す文化財である」と答申しました。

なお、食習慣については、国レベルでも食文化を文化財に指定した事例がほとんどないことなどから「継続審議とする」に留めました。

市指定無形民俗文化財は9件目で、民俗技術としては初めてです。

10月に開かれる教育委員会の定例会で指定される見込みです。 -

伊那谷の所蔵品「台湾総督府」

伊那ケーブルテレビ放送エリア内の文化施設で展示されている所蔵品を紹介するコーナー、伊那谷の所蔵品。

19日は、信州高遠美術館所蔵作品、木版画「台湾総督府」です。

-

南箕輪中 若竹祭

南箕輪村の南箕輪中学校の文化祭「若竹祭」が26日と27日の2日間の日程で行われました。

2日目は合唱祭で、生徒が歌声を披露しました。

全校生徒480人と保護者が体育館に集まり、クラスごとに合唱を披露しました。

今年の若竹祭のテーマは「千紫万紅~咲かせよう色とりどりの晴瞬の花を~」です。

様々な花が咲き誇るように一人ひとりの個性が美しくきらめいてほしいという願いが込められています。

-

春富中学校文化祭 矢羽根祭

26日から上伊那各地の中学校で一斉に文化祭が始まり、生徒たちが日々の学習の成果を発表しました。

伊那市の春富中学校では矢羽根祭が26日から始まりました。

開祭式では、全校生徒363人が体育館に集まり、はじめに美術部の生徒が製作したステージバックが披露されました。

61回を数える今年のテーマは「彩虹の矢~大空に彩れ輝く虹」です。

生徒一人ひとりの個性を色にたとえ、互いの違いを認め合い、尊重し合おうという思いが込められています。

式では、各クラスで制作した動画が上映され、テーマにちなんだ虹レンジャーが登場し会場を盛り上げました。

26日はこのほか、グラウンドでスポーツフェスティバルも行われました。

競技はクラス対抗で行われ、綱引きや大縄跳びなどクラスの団結力を発揮しながら取り組みました。

このうち全員リレーでは、一周200メートルのトラックをクラスごとにバトンをつなぎ勝利を目指しました。

あらかじめ決められた範囲の中で、走る距離を自由に決められるというユニークなルールです。

各クラスが戦略を練り、それぞれの足の速さや体力に応じて走者の距離を調整するなど、工夫を凝らしたリレーが展開されました。

体育館では、各学年や部活の作品が並んでいます。

また、来年度から導入されるジャケット型のジェンダーレス制服も展示されています。

春富中学校の文化祭、矢羽根祭は27日まで、27日は音楽会が予定されています。

-

西箕輪中3年東組 全国大会の遠征費支援を呼びかけ

伊那市の西箕輪中学校3年東組は、11月に長崎県で開かれる大正琴の全国大会に出場します。

生徒は大会の遠征費を調達するため、10月11日にコンサートとバザーを開きます。

24日は、3年東組の29人が体育館で全国大会に向け本番で披露する曲の練習を行いました。

生徒は1年生から総合的な学習の時間で駒ヶ根市の琴伝流大正琴の講師から月に1・2回指導を受けています。

3年東組は、6月に行われた12歳以上のアンサンブル部門のビデオ審査を通過し、全国大会出場を決めました。

去年も全国に出場していて、全国の4チームの中から文部科学大臣賞に次ぐ金賞となっています。

学校によると、遠征費は1人あたりおよそ6万5千円が必要で、遠征費を集めるために10月11日に学校の体育館でコンサートとバザーを開きます。

販売する商品は地域の人から提供してもらったということです。

また学校では全校生徒に呼び掛けてアルミ缶とスチール缶も集めて資金に充てるということです。

10月11日の10時から体育館で開かれるコンサートでは9曲披露する予定です。

生徒は地域の人に当日の来場を呼び掛けています。

-

南箕輪村教育長に尾形浩さん

南箕輪村議会が22日村役場で開かれ新しい教育長に田畑の尾形浩さんを任命する議案が同意されました。

尾形さんは南箕輪村田畑で昭和35年生まれの64歳です。

赤穂高校卒業後、筑波大学第一学群自然学類に進みました。

県内中学校の教諭として勤務し箕輪中学校校長などを務めました。

尾形さんは「子どもたちが南箕輪村の小中学校で学べてよかったと思える学校づくりを全力でバックアップしたい」と話していました。

新教育長の任命は今の清水閣成教育長の任期満了に伴うものです。

尾形さんの任期は10月1日から3年間です。

-

家づくりの学習で木材見学

総合学習で「家づくり」について学んでいる南箕輪小学校の児童が伊那市西箕輪の山林で切り出された木材を16日見学しました。

南箕輪小学校4年2組の児童約30人が搬出のために切り出された木材を見学しました。

木材について説明をしたのは南箕輪村の工務店、株式会社あっとホーム社長の畑宏晃さんです。

畑さんは「年輪を数えることで木の年齢がわかります」と説明していました。

家づくりをテーマにした総合学習では地域木材の活用や環境保護についても学んでいくということです。

この日は、ほかに木材を運びだす重機に乗る体験も行われました。

児童らは今年度中にそれぞれが理想とする家の模型を作るということです。

-

東高遠諏訪社 こども相撲大会復活

伊那市高遠町の東高遠諏訪社でこども相撲大会が6年ぶりに21日にひらかれました。

こども相撲には、園児や小学生合わせて10人が出場し年齢の近い子ども同士が対戦しました。

東高遠諏訪社伝統のこども相撲は、例祭に合わせ毎年行なわれていましたが、新型コロナと少子化の影響で中止となっていました。

今年6年ぶりに復活したという事です。

勝ち残り戦では、力の入った取組もあり、見ている人たちも声援を送っていました。

地域の人たちが知り合いになろうと、大人による尻相撲も行われました。

取組では夫婦による対戦も行われました。

取組が行われると境内では、声援や笑い声が響いていました。

-

高遠高生とが高遠中で合唱指導

伊那市の高遠中学校の生徒は文化祭で行われる合唱祭に向けて、高遠高校の生徒から17日指導を受けました。

17日は高遠高校合唱部の部員20人が高遠中を訪れ1年生と3年生の指導を行いました。

制服を着ているのが高校生、体操着を着ているのが中学生です。

3年生は、文化祭で歌う学年合唱の曲を練習しました。

パート毎に別れると、高校生は、「体を使って声を出すと良い」「笑顔で歌う事が大切だ」などと中学生にアドバイスしていました。

高遠高校による合唱指導は、交流事業の一環で、毎年、高遠中の文化祭の前に行われています。

授業の最後には、中学生と高校生が一緒に歌いました。

高遠中学校の文化祭は26日と27日行われ、合唱祭は一般公開される27日に予定されています。

-

第78回長野県書道展覧会 伊那地区展 21日まで

第78回長野県書道展覧会の伊那地区展が、伊那市の伊那文化会館で19日から始まりました。

東春近の書家、飯島暁花さんの作品が、最高賞にあたる、県展選奨に選ばれました。

作詞家、サトウハチローの詞をしたためたものです。

今回、県全体で6人が県展選奨に選ばれました。

展覧会には、上伊那を中心に、小中高生から一般の作品、およそ700点が展示されています。

第78回県書道展覧会伊那地区展は、21日(日)まで伊那文化会館で開かれています。

入場料は300円で、高校生以下は無料です。

-

秋のコレクション 三人展

骨とう品や着物のリメイク品、木工インテリアが並ぶ、秋のコレクション三人展が伊那市のかんてんぱぱホールできょうから始まりました。

会場には三人が持ち寄った作品など、およそ500点が並んでいます。

南箕輪村の塀和一彦さんは、オークションなどで収集した、古い映画のポスターや陶器、書や絵画などを展示しています。

妻の紀代子さんは、昭和の古い着物や製粉所で使われていた布袋をリメイクした洋服を展示しています。

木祖村で木工房を開いている高橋茜さんは、木工の家具や小物を展示していて、小物入れやスマホスタンドなど実用的なものもあります。

「秋のコレクション三人展」は23日(火)まで、かんてんぱぱホールで開かれています。

-

三人展 織りと水彩画

絵画と手織物が並ぶ、展示会「三人展 織りと水彩画」が、伊那市のかんてんぱぱホールできょうから始まります。

三人展は、今回初めて開かれたもので、会場には絵画31点、織物100点が展示されています。

伊那市荒井の伊藤敏和さんは、伊那市や駒ヶ根市の風景を描いた

水彩画や鉛筆画を展示しています。

妻の康子さんは、中央アジアの伝統的な織物、キリムを展示しています。

羊毛を使って織られていて、模様には魔除けや五穀豊穣などの意味合いがあるということです。

康子さんが作品制作に使っている糸車も展示されています。

また、布を裂いて、加工したものを糸として使う、裂き織りの作品も展示されています。

西春近の原れい子さんは、八つ縄文織りの作品を展示しています。

八つ縄文織りは、パソコンで模様を計算し、それを基に作る織物です。

規則的で、ち密な柄が特徴で、拡大したり縮小したりすることによって変化をつけることが出来るということです。

「三人展 織りと水彩画」は23日(火)までかんてんぱぱホールで開かれています

-

旧陸軍伊那飛行場米田所長の長女主美さん 山寺の下宿先を訪問

伊那市上の原にあった旧陸軍伊那飛行場で所長だった米田主登さんの長女、主美さんが16日に伊那市を訪れ、米田所長の下宿先だった山寺の福沢勉さん宅を訪問しました。

米田主美さん、埼玉県熊谷市在住の80歳です。

高遠町歴史博物館の塚田博之館長が発見した文書から伊那飛行場の米田主登所長の長女とわかり、今回の伊那市訪問につながりました。

山寺の福沢勉さん宅です。

主美さんが保管している父主登さんのアルバムには、下宿先の写真も残されていて、松や池、庭の眺めから福沢さん宅と特定されました。

当時、主登所長のお世話をしていたというよしさんの仏壇に手を合わせ、感謝の気持ちとともに父の生活に思いをはせます。

主美さんは、創造館で開かれている伊那飛行場に関する展示も見学しました。

訓練用の複葉機、赤とんぼの整備兵だった城倉肇さんとも対面し、展示資料を見ながら当時の話に耳を傾けました。

-

信大農学部「落葉松祭」 手作りのモルック体験

来月18日に南箕輪村の信州大学農学部の学部祭「落葉松祭」が行われます。

実行委員会では新たなイベントとして、モルック体験を行います。

16日は実行委員会と有志の学生3人が、モルックのピンを手作りしていました。

実行委員長で信大農学部森林コース3年の田中美麗さんが、林業の事も知ってもらおうと企画しました。

伊那市手良にある信大農学部の演習林で間伐した木を使っています。

不揃いな部分もありますが、なるべく国際規格を目指して作っているということです。

モルックは生協前でだれでも自由に体験することができます。

今年の落葉松祭は「伊那谷とともに作る」をコンセプトに行われます。

学生や地元の飲食店など44団体が出店します。

うち、初めて参加を呼び掛けた地元農家9団体も出店します。

また新たに体験イベントも企画し、芋ほりや伊那食品工業株式会社の協力で、ところてん一本箸早食い競争が行われます。

落葉松祭は、来月18日の午前9時から午後9時半まで信州大学農学部で行われます。

-

井月さんまつり&俳句大会 合同開催

漂泊の俳人井上井月を顕彰する千両千両井月さんまつりと、信州伊那井月俳句大会が、13日・14日の2日間、伊那市のニシザワいなっせホールで開かれています。

井月さんまつりと、俳句大会は、今年から合同で開かれることになりました。

34回目となる俳句大会の事前投句には1154句が寄せられ、13作品が入賞しました。

最高賞の井月俳句大賞には、東京都の飛鳥 蘭さんの作品

「更衣 昭和を脱がぬ 男たち」

伊那市長賞には、長野県の萩原 空木さんの作品

「甲冑の顎のくろがね 秋のこゑ」が選ばれました。

俳句談義も行われ、伊那市出身の俳人 伊藤 伊那男さんは、「井月は、京都で出会った俳人仲間を頼りに伊那を訪れたのではないか」と話していました。

主催した井上井月顕彰会の北村 皆雄会長は「井月の俳句を通して伊那を見直し、井月の研究をすすめ、井月を広く知ってもらう機会にしたい」と話していました。

-

伊那新校の校名考えるワークショップ

2028年度開校予定の伊那新校の校名を考えるワークショップが、伊那市の伊那図書館で6日と7日の2日間開かれました。

会場には様々な言葉が書かれたカードが並べられ、それを参考に訪れた人たちが自由に校名を考えていました。

伊那北高校と伊那弥生ケ丘高校が再編統合する伊那新校は、2028年度開校予定です。

長野県教育委員会が7日まで募集していた校名案として、訪れた人がワークショップで考えたアイデアを応募しました。

このワークショップは、上伊那の高校生の学びを支援する団体「ネイバーシップ」が、伊那新校に通う世代の子どもたちに関心を持ってもらおうと企画しました。

ワークショップには2日間で約100人が参加し、60のアイデアを県教委に応募したということです。

-

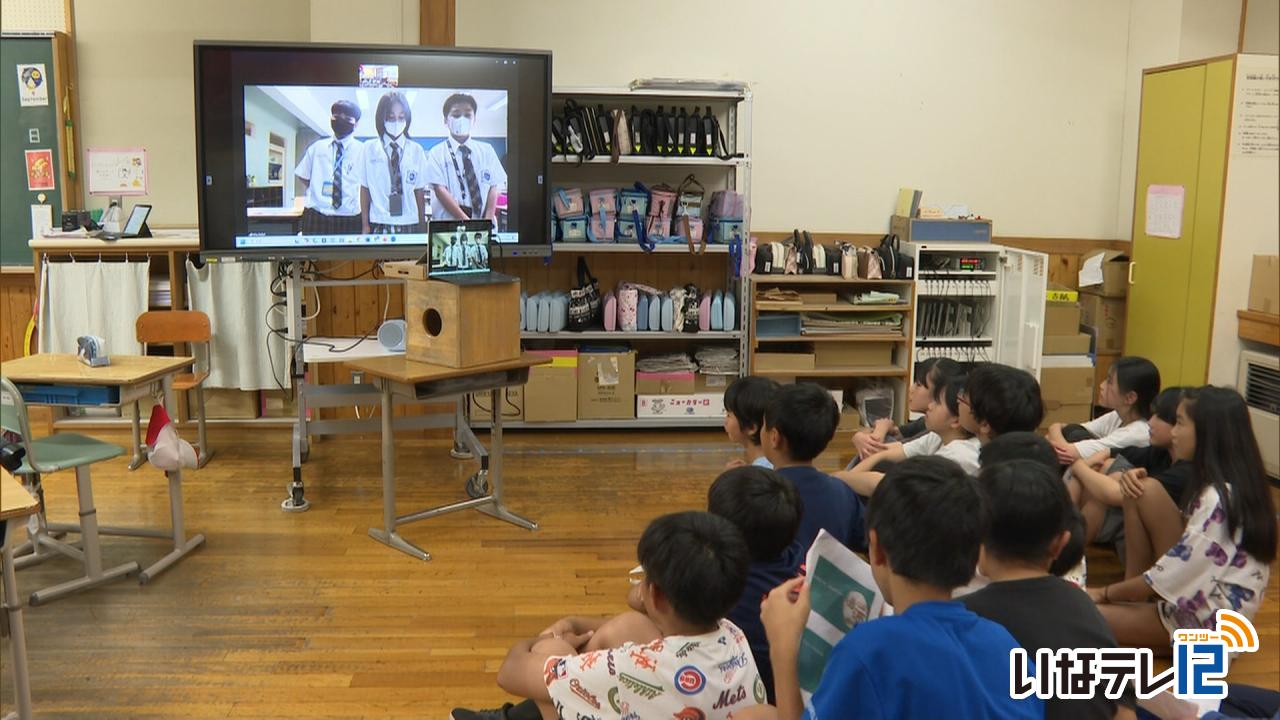

南部小児童がタイの児童と交流

南箕輪村の南部小学校6年1組の児童はタイの小学生とWeb会議システムを使った英語のオンライン交流を3日に行いました。

3日は南部小6年1組の教室で児童23人がWeb会議システムを使いタイの児童と交流を行いました。

6年1組では、学校の紹介や行事、給食について6つの班が英語で紹介しました。

児童たちは、今年6月から準備を進めてきたということです。

タイの児童も学校の紹介や行事について紹介していました。

海外の人とコミュニケーションを通して英語の楽しさや伝えることの難しさを実感してもらいたいと行われました。

この交流は、村内2校の英語教育を担当している教諭の提案で実現したものです。

2校の6年生全クラスで行われたということです。

-

高遠北小学校で運動会

伊那市高遠町の高遠北小学校の運動会が13日に開かれました。

13日は、全校児童およそ60人が紅組と白組に分かれて競いました。

高遠北小学校では、夏休み明けから運動会の練習をしてきたということです。

4・5・6年生は、竹を陣地まで協力し合い引っ張りあう竹引きを行いました。

1・2・3年生は、ダンスや音楽に合わせて布を広げる演目を披露しました。

高遠北小学校では「練習の成果を発揮できて、児童の生き生きとした姿が見られてよかった」と話していました。

13日は途中で雨が降りましたが、予定していた17プログラム全てを行ったということです。

-

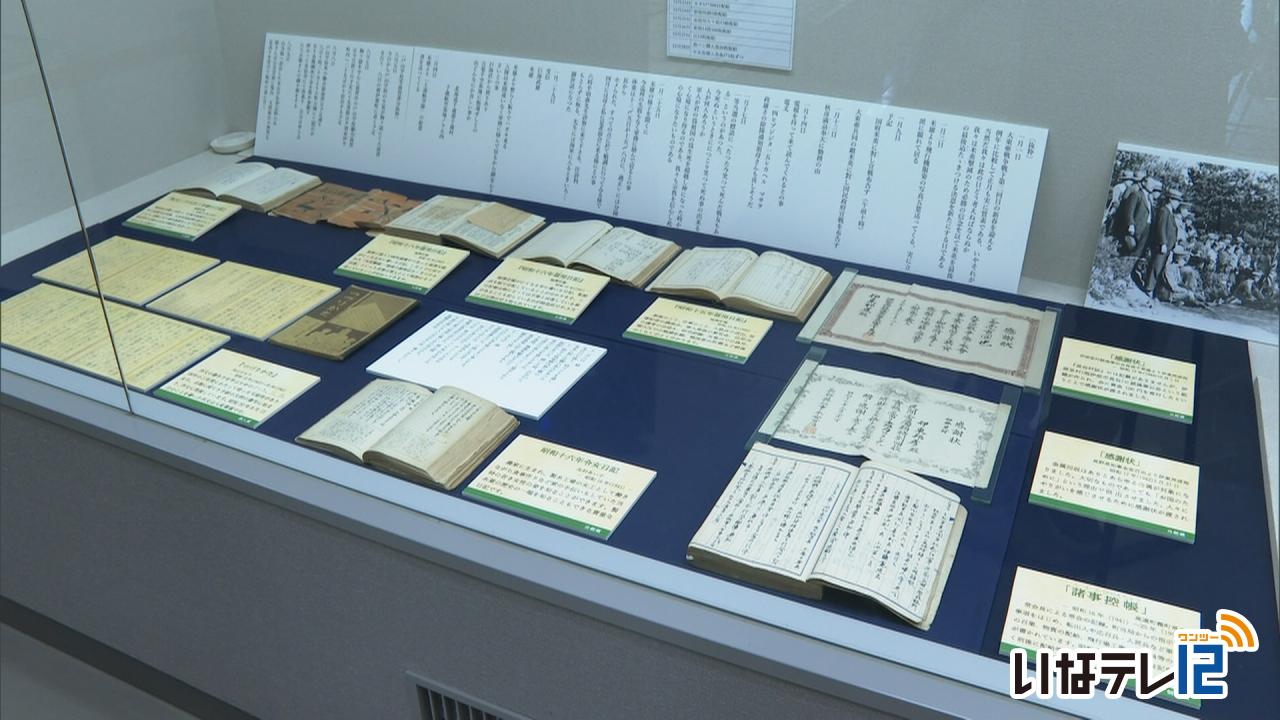

企画展「記録された戦争の時代」

戦後80年を迎え、資料から戦争の記録を振り返る企画展「記録された戦争の時代」が13日から伊那市高遠町の高遠町歴史博物館で開かれています。

会場には、日露戦争からの戦争資料およそ180点が展示されています。

満蒙開拓青少年義勇軍に関する資料も展示されています。

今回の展示は、戦後80年を迎え、戦争の語り部が減ってきていることから、戦争の記録に注目し当時の人がどう生きてきたのか、平和とは何かを改めて考えるきっかけにしてもらおうと企画したものです。

企画展「記録された戦争の時代」は12月14日まで高遠町歴史博物館で開かれています。

入館料は、一般は400円、18歳以下は無料です。

-

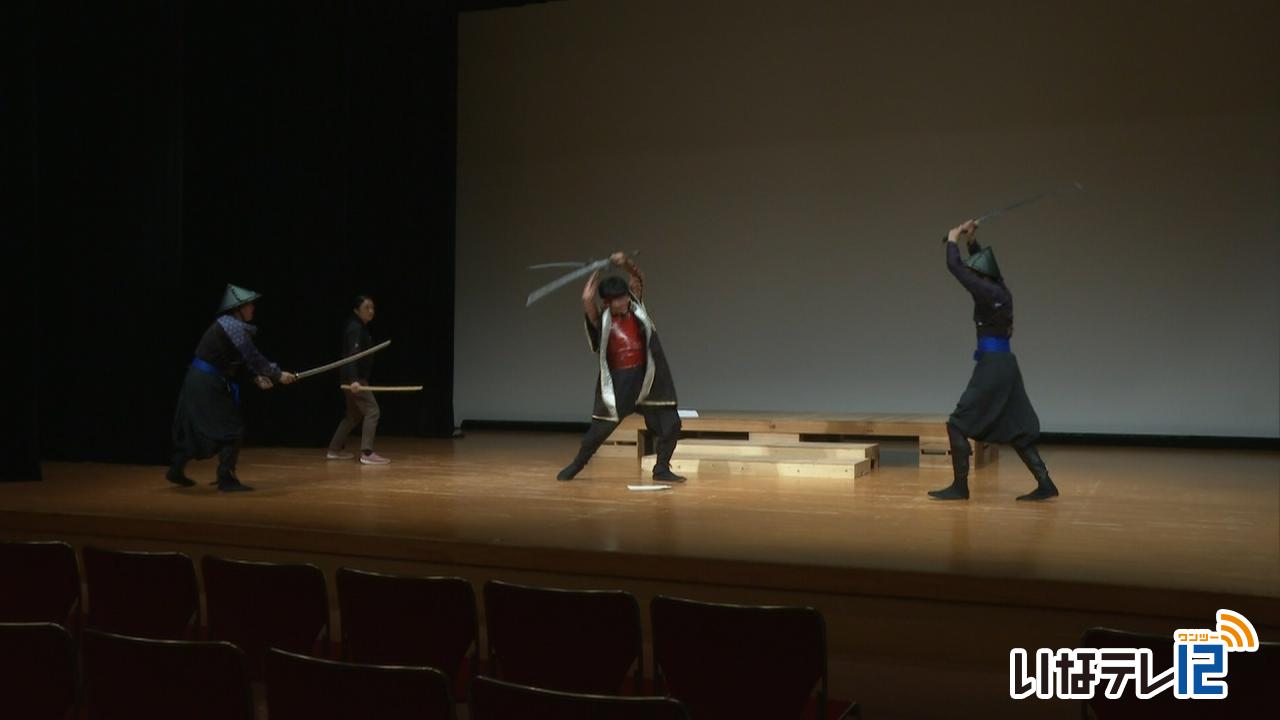

10月に仁科五郎テーマの公演

戦国時代の高遠城主、仁科五郎盛信に焦点を当てた舞台公演「足跡に、花筏」のリハーサルが6日、伊那市のニシザワいなっせホールで開かれました。

リハーサルでは役者が衣装をつけてセリフや動きの確認を行っていました。

公演は高遠城址公園開園150周年記念事業実行委員会が行うものです。

舞台に立つのは伊那市を中心に活動している社会人劇団咲花座のメンバーです。

内容は高遠城を攻めた織田軍を迎え撃つ高遠城主、仁科五郎盛信の姿を描いたものでオリジナル作品です。

咲花座は「繰り広げられるチャンバラアクションを楽しんでもらいたい」と話していました。

舞台公演「足跡に、花筏」は来月11日土曜日の午後6時から12日日曜日の午前11時からと午後3時からの3回行われ、入場は無料です。

また高遠城の歴史を学ぶ場として市内の小学5・6年生の希望者を招待しています。

-

箕輪南小3年生 締結式で太鼓の演奏披露

箕輪町は愛知県幸田町との姉妹都市協定締結式を19日に行います。

箕輪南小学校の3年生は、式の後で披露する太鼓の練習を行っています。

10日は、3年生14人が練習を行いました。

指導するのは、伊那市西春近のまつり工房の中森道子さんです。

箕輪南小は、20年以上前から中森さんから指導を受けています。

児童は、19日に箕輪町と愛知県幸田町の姉妹都市協定締結式の後に行われるアトラクションで演奏を披露します。

箕輪南小が取り組んでいる太鼓演奏を聞いてもらおうと町から依頼されたということです。

箕輪町と幸田町は2012年から災害時の相互応援協定などを締結しています。

これまでに互いに訪問して親睦を深めてきたことから姉妹都市協定を結ぶことになりました。

太鼓の演奏は19日に文化センターで披露されます。

箕輪町と幸田町の調印式、アトラクションの模様はオンラインで幸田町の会場でも中継される予定です。 -

アド・コマーシャル株式会社 伊那市に小学生の学習用ノート13,000冊を寄贈

伊那市の広告代理店アド・コマーシャル株式会社は4日、小学生の学習用ノート13,000冊を伊那市に寄贈しました。

市役所に、アド・コマーシャル株式会社の赤羽悠一社長らが訪れ、福與雅寿教育長にノートを寄贈しました。

ノートは、国語、算数、社会、自主学習用、自由帳合わせて

13,000冊で、市内の全小学生およそ3,200人に配布されます。

アド・コマーシャル株式会社は4年前から伊那市にノートの寄贈を行っています。

ノート制作には、市内外の13の企業が協賛しました。

赤羽社長は「子どもたちにはそれぞれの個性を活かして勉強して、最後のページまで使い切ってほしい」と話しました。

ノートはすでに教育委員会を通して、市内の各小学校に配布されています。

-

創作話芸ユニット「ソーゾーシー」が公演

東京都を拠点に活動する創作話芸ユニットソーゾーシーの公演が、伊那市のニシザワいなっせホールで、8月30日に行われました。

公演は、全国12か所をまわるツアーの一環で行われました。

ソーゾーシーの春風亭昇々さん、瀧川鯉八さん、玉川太福さん、立川吉笑さんが落語や浪曲を披露しました。

はじめに、4人のトークで会場を盛り上げました。

その後1人ずつ新作のネタを披露しました。

このうち、玉川さんは、昔話桃太郎をアレンジした演目を、三味線に合わせて歌うように話す浪曲で披露しました。

この日はおよそ180人が訪れ、会場は笑いに包まれていました。

-

第53回高遠城下まつり賑わう

伊那市高遠町の高遠城下まつりが高遠町商店街ご城下通りで6日行われステージ発表や地元の飲食店によるグルメフェスで賑わいました。

ステージ発表では、歩行者天国となったご城下通りで、高遠北小学校の高学年の児童が孤軍高遠城を披露しました。

孤軍高遠城は戦国時代の高遠城主、仁科五郎盛信が織田軍に攻められ討ち死にする様子を表した踊りです。

ステージでは高遠小学校おはやしクラブが高遠ばやしを演奏しました。

まつりでは地元の飲食店によるグルメフェスも行われました。

このうち信州高遠ジビエは鹿肉の串焼きなど、ジビエ料理を提供し人気を集めていました。

高遠城下まつりは、旧高遠町で行われていた絵島まつりが前身で今回で53回目となります。

-

箕輪町の書家 山本琇華さん作品展 9日まで

箕輪町の書家、山本琇華さんの作品展が、伊那市のかんてんぱぱホールで3日から開かれています。

会場には、山本さんの作品、およそ100点が展示されています。

山本さんは箕輪町で書道、ペン習字の教室を開いています。

「暮らしの書画」をテーマの一つとして活動していて、書道、ペン習字に加え、イラストや工芸作品なども制作しています。

布に直接書を書いた作品は、今回初めて挑戦したということです。

書をデジタル印刷した作品もあります。

書を基に、金属をくりぬいて作った立体作品も展示されています。

作品展は9日(火)まで伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

-

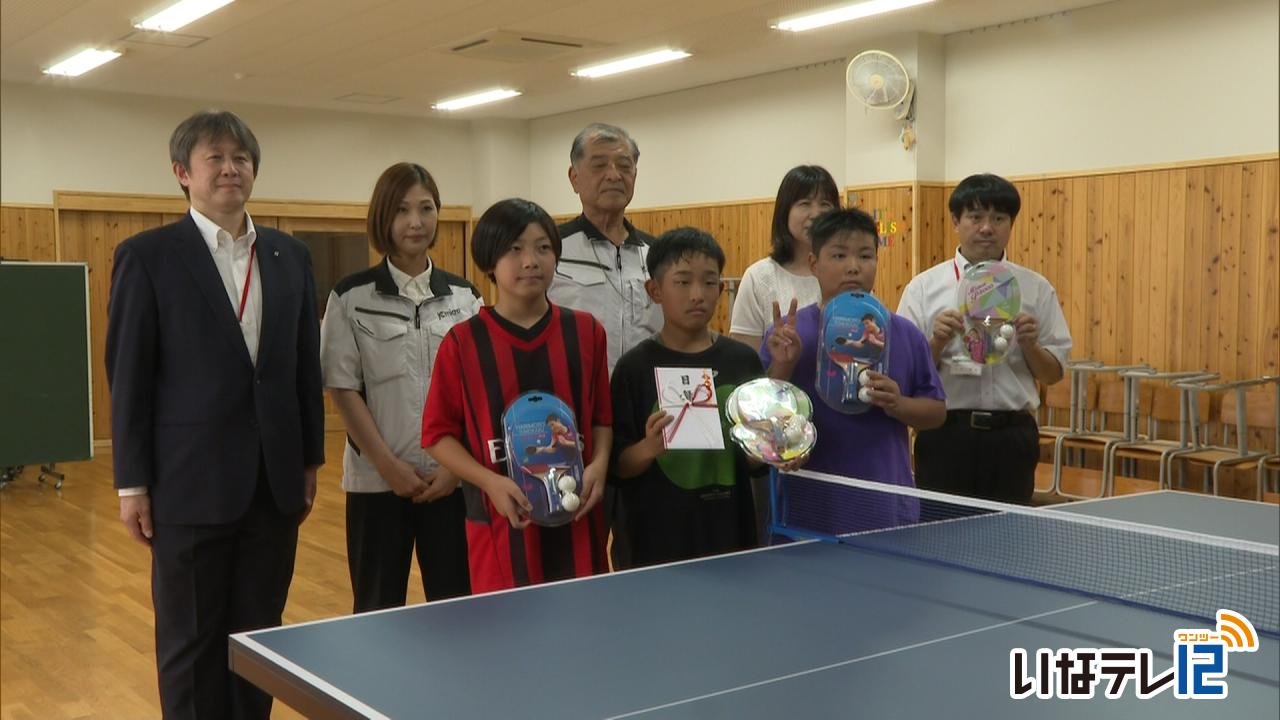

JCマイクロ(株) 児童に卓球道具を贈る

箕輪町に工場がある金属加工業のJCマイクロ株式会社は、箕輪中部小学校に卓球道具一式を4日に贈りました。

4日はJCマイクロ株式会社の生坂芳則社長が箕輪中部小学校を訪れ、児童に11万円分の卓球台と道具一式を贈りました。

卓球クラブには40人が所属していて道具が足りないことから学校が希望しました。

生坂社長は箕輪中部小の卒業生で孫も通っている縁もあり寄贈したものです。

JCマイクロは、八十二銀行の地方創生SDGs応援私募債を発行しました。

この私募債は手数料が優遇されていて、その割引分で学校などに物品を寄贈することができます。

生坂社長と卓球クラブの児童が贈った道具を使い一緒に卓球を楽しんでいました。

-

高遠町の陶芸家 林秋実さんの作陶展 9日(火)まで

伊那市高遠町の陶芸家、林秋実さんの作陶展が、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

会場には林さんの作品およそ200点が展示されています。

作陶展のタイトルは「触れてこそ器 使ってこそ器」で、日常的に使うことが出来る皿やカップなどが中心に展示されています。

わらや木の灰で出来たうわぐすりを使い、焼き上げた後で生薪を投げ入れる、燻技法で作られていて、独特の色合いが特徴ということです。

林さんは高遠町で培窯という窯を開いていて、器の販売なども行っているということです。

作品展は9日火曜日まで開かれています。

2110/(火)