-

信州大学農学部 創立70周年祝う

今年で創立70周年を迎える南箕輪村の信州大学農学部で、19日、節目を祝う記念式典が行われました。 19日は、農学部のOBや来賓などおよそ100人が集まり、70周年を記念して伊那市から寄贈されたタカトオコヒガンザクラの苗木3本を構内に植樹しました。 信大農学部の前身となる県立農林専門学校は、第2次世界大戦終戦の年の1945年昭和20年に開校しました。 4年後の昭和24年には、信州大学の設置に伴い農林専門学校を吸収する形で農学部が発足。 これまでに、9,375人の卒業生を輩出しています。 今年4月には、これまでの3学科制から複数のコースを専攻することができる1学科4コース制に改め、卒業後の活躍の場の広がりが期待されています。 第4期生で信州大学農学部の北澤秋司名誉教授は「開校当時は実験道具もなく、国や県の出先機関、民間企業から器具を借りてなんとか研究ができるような質素な大学だった。今後も、農学部の発展のために尽力したい」と話していました。 式典では他に、信州大学交響楽団のメンバーによる演奏が披露されました。 20日は、午後1時から農学部OBでスタジオジブリの宮崎吾朗さんと現役学生との特別対談が行われます。

-

田楽座 旧たかずや体育館で稽古場公演

伊那市富県を拠点に活動する歌舞劇団田楽座は、9月25日と26日に、恒例の稽古場公演を開きます。 今回は、購入することになった旧児童養護施設たかずやの里の体育館で、演目を披露します。 田楽座では、現在、本番に向けて、連日、稽古を行っています。 稽古を行っているのは、旧たかずやの里の体育館です。 たかずやの里が東春近の新しい施設に移転したため、田楽座が体育館を購入することになりました。 中には幕が張られ、公演の準備が整えられています。 田楽座では、毎年、この時期に、稽古場公演を行っていて、今年で22回目です。 今回の演目は、小学校などで主に披露している「おまつり てれんどろん」です。 滋賀県に伝わる祭り「水口囃子(みなくちばやし)」をアレンジしたものや、創作民話、太神楽(だいかぐら)などを披露します。 出演するメンバーも若返りが進み、7人中6人が20代です。 今回の演目では、移動式の舞台も用意されています。 今回の公演は、新たな拠点のひとつとなる体育館の披露の意味合いもあります。 おまつりてれんどろんの公演は、25日と26日の2日間、それぞれ、午後1時からと午後7時からの1日2回行われます。 入場料は大人千円、子ども500円となっています。 (歌舞劇団 田楽座 電話78―3423)

-

伊澤修二音楽祭へ市民合唱団練習開始

来月31日に予定されている第29回伊澤修二記念音楽祭に向け、市民合唱団の練習が伊那文化会館で始まりました。 16日夜は、参加を申し込んだ市民70人ほどが、初練習を行いました。 今回、市民合唱団が挑戦する曲は、ヨハン・シュトラウス2世作曲の「美しく青きドナウ」です。 音楽祭は、高遠町出身で、東京芸術大学初代校長の伊澤修二の縁で毎年開かれていて、東京芸大のオーケストラが、演奏を披露しています。 市民合唱団も、オーケストラと共演する予定です。 練習は、毎週1回、計7回予定されていて、10月7には、東京芸大の学生が指揮をし、合唱団を指導する予定です。 また、今回の伊澤修二記念音楽祭に合わせて、本番終了後に市民合唱団と芸大オーケストラの伴奏による「伊那市の歌」の収録も予定されています。 来年度音楽祭が30周年を迎えることを記念して行われるもので、CDにして市内の小中学校や公民館などで活用するということです。 伊澤修二記念音楽祭は10月31日(土)に予定されています。 市内の小学生などが出演する第1部は、高遠町文化体育館で、午前9時から開かれ、入場は無料です。 市民合唱団や東京芸大のオーケストラが出演する第2部は伊那文化会館で午後1時から行われ、入場料は500円となっています。

-

「くらしに生きる手仕事展」 古布リメイク作品を展示販売

古布をリメイクした作品の展示即売会が、17日から伊那市のかんてんぱぱホールで始まりました。 会場には、昔の着物など古布をリメイクした作品約600点が展示販売されています。 出展しているのは、上伊那や諏訪、木曽などに住む作家10人です。 手作り小物を販売するイベントで知り合った仲間で、毎年3月と9月に展示会を開いています。 代表の塀和紀代子さんは「同じものが二つとできないリメイクの魅力を知ってもらいたい」と話していました。 くらしに生きる手仕事展は、23日(水)まで伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

-

K・絵画サークル 第6回作品展「K展」

伊那市高遠町を拠点に活動しているK・絵画サークルの第6回作品展が、17日から、伊那市のいなっせで開かれています。 会場には、日本画やアクリル画、油絵など11人の作品36点が展示されています。 高遠高校の元美術教諭で国画会会員の北原勝史さんが指導するK・絵画サークルは、高遠高校が地域住民を対象に行った学校開放講座で学んだメンバーが中心となって2009年に発足しました。 月2回教室を開いていて、30年以上絵を描いているベテランもいます。 年々力もついてきているという事で、県展や伊那美術展での入賞、入選作品も数多く展示されています。 この1年で制作した力作が並び、今年は50号の大作が増えたという事です。 代表の大脇弘造さんは「メンバーそれぞれの個性を楽しんで欲しい」と話していました。 第6回K展は、23日(水)まで、伊那市のいなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。

-

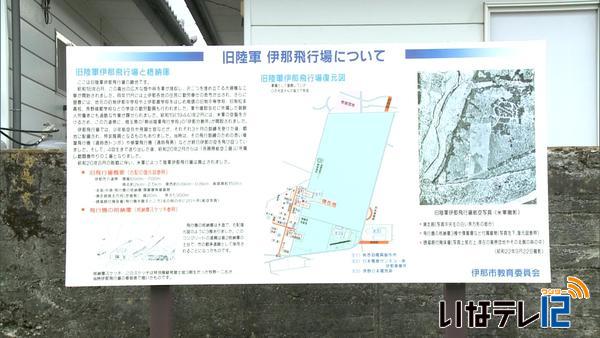

旧陸軍伊那飛行場 遺構保存求め議案提出へ

伊那市議会総務委員会は、伊那市上の原に残る旧陸軍伊那飛行場に関する建物や資料などについて、白鳥孝伊那市長に保存に向けた対策を求める議案を市議会最終日に提出します。 これは16日開かれた総務委員会で遺構保存に関する議案が示され、全会一致で可決しました。 伊那飛行場については、敗戦の混乱により資料が失われ、周辺地域は宅地化が進み当時の状況を知る事が難しくなっています。 今後は近くにバイパス整備も見込まれている事から、市議会では戦後70年の節目にあたり、後世につたえる取組が必要としています。 決議では、伊那飛行場の遺構保存に向け、市長に対し必要な対策や道路整備などの開発にあたっては、保存に配慮するよう求めています。 伊那飛行場の遺構保存に関する議案は、議会最終日の18日に提出される見通しです。

-

高遠学園構想 「市全体が望ましい」

伊那市教育委員会の松田泰俊教育委員長は高遠高校が小中学校との連携を図る「高遠学園構想」について、現在の長谷・高遠から伊那市全体に広げるのが望ましいとの考えを改めて示しました。 これは、11日開かれた市議会一般質問で議員の質問に松田委員長が答えたものです。 松田委員長は構想について「中高一貫校を考える物ではなく、小中学校や地域との連携を図り、高遠教育の精神の実学を育てていきたい」と答えました。 白鳥孝市長は「緩やかな連携の中で、あらゆる可能性をいっしょに考えていきたい」と話していました。 議員からは「目に見える形にして示すよう市教委が中心となり構想の素案をたて議論していくのが望ましい」と話していました。 高遠高校では「少子化に向かう中、地域創生の核となるよう、地域に残る人材を育てていきたい」と話していました。

-

伊那弥生ヶ丘高校音楽会 3年F組最優秀賞

伊那弥生ヶ丘高校の音楽会が10日伊那市の伊那文化会館で開かれ、3年F組が最優秀賞に選ばれました。 音楽会はクラスマッチ形式で行われ、1年生から3年生までの18クラスが練習の成果を披露しました。 音楽教諭は講評で、「合唱を通じて一人ひとりが成長し、クラスの絆ができる。練習を通じて得たものを大事にしてほしい」と話していました。 審査の結果、最優秀賞には「地球に寄り添って センスオブワンダー」を歌った3年F組が選ばれました。

-

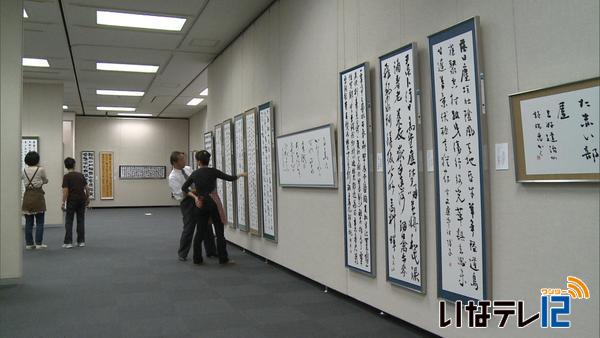

力作並ぶ 第68回長野県書道展

第68回県書道展が、11日から、伊那市の伊那文化会館で始まります。 会場には、上伊那地区の、一般と小中高校生の入選・入賞作品、あわせて900点ほどが展示されています。 伊那地区の入選・入賞作品の他に、県全体の特選入賞者の作品も巡回展示されています。 流派もジャンルもなく、バラエティ豊かな作品が楽しめるということです。 上伊那の高校生からは114点の応募があり、3点が特選に選ばれました。 小中学生は、721点の応募があり、22点が特選に選ばれました。 関係者は、「県内で最も権威ある書道展。それぞれ入賞・入賞を目指してきたため力作がそろっている」と来場を呼び掛けていました。 県書道展は、13日(日)まで伊那文化会館で開かれます。

-

高遠ブックフェス今年は街歩きテーマ

今回で7回目となる本をテーマにしたイベント「高遠ブックフェスティバル」が、今月19日から23日まで伊那市高遠町の中心商店街を会場に開かれます。 9日は、ブックフェスティバルの実行委員会のメンバーとなっている高遠町図書館の職員が商店街各地に設置する本箱をもってイベントをPRしました。 今回のテーマは、まちあるき・本・まつりです。 空き店舗となっている旧いてふや(いちょうや)には、県内6軒の古本屋が出店します。 同じく空き店舗となっている旧ほていやでは、山の本をテーマにした古本や、伊那市内の本屋が選ぶ新刊が並ぶほか、期間中ブックカフェがオープンします。 ブックカフェでは、中村不折の書から着想を得たコーヒー・不折ブレンドの提供が行われます。 そのほか、高遠町出身の小説家、島村(しまむら)利(とし)正(まさ)のテキストを街中で集めるワークショップなどが企画されています。 高遠町の中心商店街には、写真撮影スポットや本棚を設置し、本を通して街中を散策する楽しみを提案するということです。 高遠ブックフェスティバルは、19日から23日まで高遠町商店街で開かれます。高遠町図書館ではひと箱古本市の出店者を募集しています。(高遠町図書館 電話94-3698)

-

みはらしの湯で琴伝流大正琴のミニコンサート

琴伝流大正琴のミニコンサートが9日、伊那市西箕輪のみはらしの湯で開かれました。 コンサートは、大正琴の普及を目的に琴伝流大正琴普及協会が開いたものです。 大正琴誕生100年を記念して、2011年に9月9日を「大正琴の日」と定め、毎年全国各地でコンサートを開いています。 伊那市内では今回初めて開かれ、長井幸子さんが美篶公民館で指導する教室のメンバー11人が6曲を演奏しました。 琴伝流大正琴普及協会では、多くの人に大正琴を知ってもらい、伊那市でもミニコンサートを今後増やしていきたいと話していました。

-

西箕輪小中学校PTA講演会

西箕輪小学校と中学校のPTA講演会が2日西箕輪小学校で開かれ、伊那市在住の教育カウンセラー小椋佐代里さんが講演しました。 この講演会は、西箕輪小中学校のPTA,西箕輪子ども会育成会、西箕輪公民館が毎年行っているものでおよそ130人が集まりました。 伊那市富県在住で教育カウンセラーの小椋佐代里さんが、親子のコミュニケーションの方法について話をしました。 小椋さんは、子どもの話を聞く上で「相手の話を繰り返すこと・言い換えること・気持ちをくみ取ることの3つが大事」と話していました。 参加者は二人組になり、実際に聞きかたを体験していました。 小椋さんは、「親が解決策を決めずに共感しながら話を聞くことで、子どもの自立をはぐくむことにつながる」と話していました。

-

長谷保育園の未来を考える集い

伊那市長谷の長谷地域協議会は、長谷保育園の未来を考える集いを5日、総合支所で開きました。 地域協議会のまとめによると、平成34年度から休園となる見通しです。 集いには、地域協議会や伊那市、保育園の関係者、地区住民などおよそ30人が出席しました。 現在、長谷保育園は、60人の定員に対し、園児数は35人。 伊那市の指針では、園児数が定員の半数以下が2年続いた場合、翌年度から休園となります。 地域協議会のまとめによりますと、平成32年度には園児数が定員の半分の30人となり、34年度から休園となる見通しです。 また、現在中尾・市野瀬・杉島地区には0歳から2歳の乳幼児が1人もいません。 参加者からは、「定住促進に地域の団地や空き家を活用していったらどうか」「全国的な人口減少の中、定員の見直しも必要ではないか」といった意見が出ていました。 また、「これまでの保育園の統合はいずれも地域内で行われてきた。地域をこえての統合の是非も検討が必要ではないか」といった意見も出ていました。 地域協議会では、今回の意見をもとに、今後の対策について検討していくとしています。

-

丸山公園で二十二尊大祭 安産など願う

安産や縁結びなどを願う二十二夜尊大祭が、4日、伊那市山寺の丸山公園で行われました。 二十二夜尊大祭は、旧暦の7月22日に毎年行われている坂下区の伝統行事です。 常園寺の角田泰隆住職によりますと、旧暦の7月22日は日の入りから月の出までの時間が1年の中で最も長い日とされていて、この日に願をかけると願いが叶うと伝えられています。 また、短くなったロウソクを持ち帰り陣痛が始まったら火をつけると、ロウソクが燃え尽きるまでに分娩が終わるとされていて、現在ではお守りとして枕元に置いている人が多いということです。 4日は、妊婦やその家族以外にも、家内安全などを二十二夜尊の碑に願っていました。 会場では他に、開運福引抽選会も開かれ、多くの人で賑わっていました。 坂下区では、「地域の祭りとして定着させていきたい」と話していました。

-

統計グラフコンクール 審査会

統計グラフコンクールに寄せられた作品の審査会が4日に伊那合同庁舎で開かれ、第2次の県審査に進む40点が決まりました。 今年のコンクールには、上伊那地域の20の小中学校から440点の応募がありました。 暑かった夏を反映してか、気温に関する作品が多く見られました。 4日は、各学校での事前審査を通過した258作品が講堂に並びました。 教育関係者3人が、子どもらしい身近な課題をとりあげているかなどの審査基準に従い、9月16日に県庁で行われる2次審査への作品40点を選びました。 県の審査を通過した作品は、全国コンクールへと送られます。

-

伊那小学校恒例のPTAバザー賑わう

家庭で使っていない雑貨などを集め販売する、伊那小学校恒例のPTAバザーが、29日に開かれました。 体育館には、各家庭から集めた雑貨などが並び、多くの保護者や児童が訪れ買い求めていました。 バザーの他に3年智組はうどんを販売しました。 クラスで販売したものの収益はクラスで使う事ができるようになっています。 智組は2年生の時からうどんをテーマにした総合学習を行っていて、自分たちで育てた麦でうどんを打つ事を目標にしています。 また今年は初めて総合学習の発表会も開かれました。 6年秋組は長谷に伝わる民話「孝行猿」の人形劇を上演しました。 バザーの売り上げでこれまで、扇風機や加湿器などを購入していて、今回の収益も学校生活に必要な備品の購入にあてる事になっています。

-

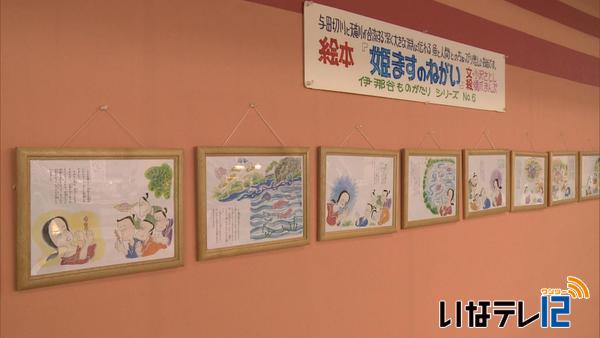

伊那谷ものがたりシリーズ6 「姫ますのねがい」絵本展

伊那市在住の漫画家、橋爪まんぷさんが挿絵を手掛け、箕輪町在住の作家小沢さとしさんが文章を担当して出版している絵本、伊那谷ものがたりシリーズの第6作「姫ますのねがい」の絵本展が、伊那市内で開かれています。 会場には、絵本の見開きページを入れた額装21点が展示されています。 伊那谷ものがたりシリーズは、上伊那地域に伝わる民話や伝説などを掘り起した創作絵本です。 2012年に第1弾が発刊され、今回で6作目となりました。 6作目は飯島町に伝わる天竜川の魚と人間の物語「姫ますのねがい」です。 魚を大量に捕ろうとする人間の前に、娘に扮した川の主、姫マスが現れるという物語で、自然と人との調和の大切さを伝えています。 絵本展「姫ますのねがい」は、10月31日まで、伊那市のニシザワ双葉食彩館で開かれています。

-

詩吟剣詩舞の赤羽君、弓道の伊藤君 全国大会激励・報告会

伊那弥生ヶ丘高校から詩吟剣詩舞で全国大会に出場した赤羽一真君の報告会と、弓道で国体に出場する伊藤益瑠君の激励会が、2日に開かれました。 3年生の赤羽君は、7月31日から滋賀県で開かれた全国高校総合文化祭の詩吟剣詩舞部門で長野県チームの一員として出場しました。 赤羽君は保育園の頃から詩吟の師範をしている祖父から指導を受けています。 県内から選抜された18人の合同チームで、詩吟に合わせ、扇や剣を持って舞いを披露しました。 3年後の総合文化祭が長野県を会場に開かれる事から、詩吟剣詩舞の底辺拡大のため初めてチームを結成し出場しました。 3年生の伊藤君は、今月26日から和歌山県で開かれる国体の弓道に長野県少年男子代表として出場します。 6月に開かれた県の代表選考会で選手として選ばれた3人のうちの一人で、弥生弓道部男子が国体に出場するのは15年ぶりだという事です。 激励に訪れた小坂博子同窓会長は「皆さんを誇りに思う。夢にむかって頑張ってください」と激励しました。

-

小学生放送コンクールで南箕輪小有賀さん最優秀賞

南箕輪小学校6年の有賀もも花さんが、長野県情報ネットワーク小学生放送コンクールの高学年の部で最優秀賞を受賞しました。 2日は南箕輪村小学校で表彰伝達式が行われ、JA上伊那の唐澤喜廣理事から有賀さんに表彰状が手渡されました。 長野県情報ネットワーク小学生放送コンクールは、自作の作文を録音したものの内容や発声などを審査するもので、最終審査会は先月行われました。 今年は県内の小学生1万745人から応募がありました。 有賀さんは「自然災害に備えたいこと」がテーマの高学年の部で、最優秀賞を受賞しました。 審査員からは、「落ち着いた声でゆっくり丁寧に読んでいて聞きやすい」などど評価されました。 南箕輪小の児童が最優秀賞を受賞するのは27年ぶりです。 唐澤理事は、「とてもいい声で、間の取り方も良い。目標に向かって頑張ってください」と話していました。

-

信州大学「地域戦略プロフェッショナルゼミ」10月から開講

信州大学の地域戦略センターは、人材育成のための講座「地域戦略プロフェッショナルゼミ」を10月から開講します。 31日は南箕輪村の信州大学農学部で講座についての説明会が開かれました。 地域戦略プロフェッショナルゼミは、地域の再生や活性化に関心を持ってもらい地域の「課題解決知」を学ぶ場として去年からスタートしました。 県内3つの地域で開かれていて、今回南信地域では「環境共生の未来学Ⅱ」というテーマで、農学部のキャンパスを主会場に開かれます。 講座は、公開シンポジウムなども含めて全9日間の日程で開かれます。 11月下旬には、ニホンジカの研究を行っている竹田謙一准教授による「野生生物とのかかわり方」についての講座が開かれます。 1月中旬には、ミヤマシジミの研究を行っている中村寛志特任教授による「昆虫で環境はわかるのか」と題した講座が開かれる予定です。 地域戦略センターでは「広い視野を持った人を育て、未来のリーダーになる人材育成の手助けをしたい」と話していました。 申し込みはHPで受け付けていて、締切は24日です。

-

第91回伊那美術展

上伊那在住者でつくる伊那美術協会の「第91回伊那美術展」が伊那市の伊那文化会館で開かれています。 会場には、会員、一般、高校生の作品158点が並んでいます。 日本画、洋画、彫刻、工芸の4部門があり、今年、洋画部門では100号前後の作品が多いということです。 伊那美術協会には、辰野町から飯島町までの上伊那に住む180人が会員となっています。 展示会では事前に高校生以外の作品の審査も行われ、最高賞にあたる伊那美術協会賞には、伊那市高遠町の井出はつみさんの作品「ひと休み」が選ばれました。 孫を題材にした作品で、全体の構図や温かみのある色づかい、孫への愛情を感じさせる点が評価されたということです。 またジュニア部門には、伊那西高校と高遠高校から36点が出品され、伊那西高校3年の保科美帆さんの作品「ざくろの実」が大賞を受賞しました。 第91回伊那美術展は9月6日まで伊那文化会館で開かれています。 なお、5日は伊那文化会館内のカフェミルクで、シンポジウムが開かれる予定です。

-

井月さんの部屋 6日まで開催

来月5日から始まる第3回千両千両井月さんまつりを前に、井上井月にちなんだ書と染物の展示会が、29日から、伊那市のいなっせで始まりました。 井月さんの部屋と題して始まったこの展示会では、井月にちなんだ書と染物、合わせておよそ80点が並べられています。 書は、伊那市の書道家池上信子さんが井月の句を現代風に表現しています。 「表具にもこだわっているので、俳句をやっている人は特に見てほしい」と話していました。 染物は、宮田村で染物工房を構える細田伊佐夫さんが手がけました。 文字を型紙にとって染める「言の葉染」という技法を使っています。 井月が書いた句をそのままの形で、染物特有の味わいと共にみることができる点が特徴ということです。 会場には他に、高森町で見つかった井月の新句と見られる作品7点も展示されています。 展示会は、来月6日日曜日まで、伊那市のいなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。

-

伊那市の東部中学校で祖父母に感謝する会

伊那市の東部中学校で祖父母に感謝する会が29日に開かれ、全校生徒が、合唱などを通して日ごろの感謝の気持を伝えました。 祖父母に感謝する会は、学校を見守ってくれている保護者や地域の人たちに感謝の気持を伝えようと毎年開かれています。 昭和41年から始まり、今回で50回を数える歴史ある行事となっています。 この日は、1年生から3年生まで全校生徒が体育館で合唱を披露しました。 3年生は、今年全てのクラブが南信大会に出場できたこと、合唱部が関東甲信越へ、新体操クラブが全国大会へ進んだ事を報告し、全員で「大地讃頌」を歌いました。 東部中学校では、10月の文化祭でも、祖父母に感謝する会の50回を記念した交流イベントを行う予定です。

-

上伊那農業高校の直売所「青空まるしぇ」開設

上伊那農業高校の生徒が栽培した農産物や加工品を販売する直売所「青空まるしぇ」が、29日に開設されました。 生徒が栽培した野菜や果物に、トマトケチャップなどの加工品、トルコギキョウなど29品が販売されました。 販売開始の午前9時半前には長蛇の列ができ、先頭の人は1時間前から並んでいたという事です。 生徒が生産した農作物や加工品を販売し地域の人への感謝の気持を伝えようと昨年度から始まった直売所で、今回で3回目です。 生徒玄関前で行う予定でしたがこの日はあいにくの雨で、校舎内での販売となりました。 店頭の野菜は、生徒が並べた端から次々と売れていきました。 上農高校では、10月25日の文化祭でも直売所を開設する予定です。

-

駒ケ岳遭難の日 児童が献花

1913年大正2年に発生した中箕輪尋常高等小学校の駒ヶ岳遭難事故があった27日、箕輪町の箕輪中部小学校では、慰霊の日の行事が行われました。 この日は、全校児童が花を持って学校に登校し、校内にある慰霊の碑に花を手向け手を合わせました。 この行事は、遭難事故を後世に伝えようと児童会が中心となり毎年8月27日に行われています。 駒ヶ岳登山の遭難事故は、1913年大正2年に、箕輪中部小学校の前身である中箕輪尋常高等小学校で、集団登山がおこなわれ、教師や児童37人のうち11人が犠牲となりました。 また、全校児童が集まり命の大切さを考える会が開かれました。 会では、2年生と5年生が命についての発表をしました。 5年生は代表児童が、作文を読み上げ、学年全員で命を大切にしますと呼びかけをしました。

-

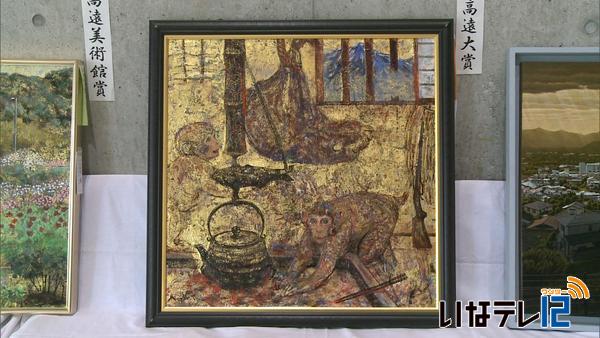

信州伊那高遠の四季展 最高賞に「灯明」

3年に1度全国公募で行われる第6回信州伊那高遠の四季展の最高賞に、広島県の高山博子さんの作品「灯明(とうみょう)」が選ばれました。 26日は審査結果の発表が信州高遠美術館で行われました。 最高賞の信州伊那高遠大賞に選ばれた、広島県の高山博子さんの「灯明(とうみょう)」です。 長谷に伝わる民話「孝行猿」の話を題材にしたもので、民話を題材にした作品が最高賞に選ばれたのは初めてです。 審査員は「民話を題材に選んだ点が良い。画面の構成や雰囲気作りも工夫されている」などと評価しました。 銀賞の「伊那市長賞」には、東京都の伊藤(いとう)悦男(えつお)さんの「城下町」が選ばれました。 銅賞の「信州高遠美術館賞」には、東京都の齊藤信一郎さんの「春の風景」、神奈川県の樋口幸子さんの「花園」、埼玉県の山川浩次郎さんの「老木の桜」の3点が選ばれました。 信州伊那高遠の四季展は市内の風景や行事、民俗などをテーマにした絵を3年に一度全国公募していて、319点の応募がありました。 第6回信州伊那高遠の四季展実行委員会の坂本勇実行委員長は、「地元のいいところを絵を通して再発見する機会にしていきたい」と話していました。 信州伊那高遠の四季展は、10月10日から25日まで、信州高遠美術館とかんてんぱぱホールで開かれます。

-

箕輪町キャリア教育フォーラム

キャリア教育の連携などについて考える第2回箕輪町キャリア教育フォーラムが26日町地域交流センターで開かれました。 フォーラムでは、町内の小中学生が活動発表をしました。 このフォーラムは、箕輪町キャリア教育推進協議会が、小中学校と地域の連携を深めていこうと開いているもので、職場体験受入事業者や学校関係者などが参加しました。 箕輪北小の5年生は、農家の協力でリンゴ栽培に取り組んだ体験を発表し、「仕事には責任があるが、仕事を終えるととても充実感があることが分かった」などと話していました。 箕輪中学校の2年生は、職場体験学習から学んだことを発表しました。 看護師の仕事を体験したある生徒は、「仕事は大変だけれど、大変だからこそ真剣に取り組んでいた。私もいろんなことに取り組み、将来したいことを探していきたい」と発表しました。 箕輪町教育委員会の唐澤義雄教育長は、「キャリア教育を通して、どうやって生きていくか、働いていくかを考えていってほしい」と話していました。

-

“三義音頭”復活披露

かつて伊那市高遠町三義地区で歌われていた三義音頭が22日地元の寺、遠照寺で復活披露されました。 三義音頭を披露したのは遠照寺の宿泊学習に参加している三義子供会の小学生などおよそ20人です。 子供会の関係者が地域のお年寄りから三義音頭という歌があったということを聞き、会を中心にどのような歌かを調べてきました。 昭和23年1948年地元の人が作詞作曲し当時は区民運動会などで歌い踊られていたということです。 お年寄りから歌詞や曲調を聞いているなか譜面も見つかり宿泊学習の式典の中で地元役員らに披露しました。 子供会では踊りの振り付けについても調べることにしていて地元に残る歌として再び定着させていく考えです。

-

伊那市の食育について市長と教育委員が意見交換

伊那市が今年度から実施している「暮らしのなかの食」事業の取り組みについて市長と教育委員が18日、意見交換を行いました。 会議には、白鳥孝市長と教育委員13人が出席しました。 伊那市では、学校生活の中に農業体験を取り入れる食育事業「暮らしのなかの食」を、今年度から市内全ての小中学校で実施しています。 伊那西小では、学校近くの牧場と交流しチーズ作りを行っています。 西箕輪小では、地元に古くから伝わる羽広菜かぶを11月から栽培する計画です。 この日は、事業の取り組み内容について意見交換を行いました。 7月には東京大学講師で田舎暮らしを実践している内山節さんが伊那市を訪れ食育事業を視察しました。 内山さんと懇談した松田泰俊教育委員長は「自分たちで作って食べるというのは、これからの学校のあり方への問題を提起している」と話しました。 出席した委員からは「小さい頃に農業で培ったことが将来いろいろな方向で役に立つ」などの意見が出ました。 白鳥市長は「この事業の取り組みから当初考えていなかったことも見えてくるので各学校でも話し合いをしながら取り組みを進めてもらいたい」と話しました。

-

井月さん入門講座

伊那市生涯学習センターの「井月さん入門講座」が21日あり、市内にある井月の句碑をめぐりました。 21日は、市内にある井月の句碑15か所をめぐりました。 講座には、16人が参加し、伊那市文化財審議委員会の竹入弘元さんから解説を聞きました。 このうち中心市街地の小沢川にかかる伊那橋の上では、「柳から出て行(ゆく)舟の早さかな」という句を見ました。 井上井月は、幕末から明治にかけての俳人で、酒を愛し俳諧一筋に伊那で30年を過ごし、伊那で亡くなっています。 井月さん入門講座は、今年で3年目で今年は句碑めぐりをすることになっています。 11月にかけてあと3回予定されていて、上伊那地域にある句碑を見る予定です。

211/(水)