-

富県保育園 シキレールで秘密基地づくり

伊那市の富県保育園で、地元企業が開発した段ボール接続グッズ「シキレール」を使った秘密基地づくりが7日に行われました。

秘密基地づくりは、祖父母参観で行われました。

使用したのは、段ボールの接続グッズ「シキレール」です。

コロナ禍の2020年に、避難所設営の際の間仕切りに活用しようと、伊那市危機管理課が、製品設計を行う有限会社スワニーに依頼し、開発されました。

普段は、子どもの知育グッズにもなるということで、富県保育園では、今回初めて遊びに取り入れました。

この日は、伊那市の職員もボランティアで参加し、子どもたちに使い方を教えていました。

様々な角度で接続でき、子どもたちは、祖父母と一緒に思い思いの秘密基地を作っていました。

富県保育園では、「今後も遊びの中にシキレールを取り入れ、災害時にも活用できるようにしたい」と話していました。

-

手作り商品の無人販売

伊那市の東部中学校特別支援学級の生徒による手作り商品の無人販売が日影郵便局で行われています。

31日は生徒3人が日影郵便局を訪れ古い布を使ったポーチや学校の花壇で育てているハーブを乾燥させたハーブティーなど約10種類を並べていました

無人販売では手作りの商品を60円から500円の価格帯で販売します。

商品は週に1回生徒が交代で補充し売上は活動費にあてられます。

東部中学校特別支援学級の無人販売は29日まで日影郵便局で行われています。

-

みのわ町民文化祭始まる

みのわ町民文化祭が、2日から4日まで行われています。

2日に町文化センターで開かれた「芸能の広場」では、太鼓やダンスなど、21団体が出演しました。

「音楽の広場」は、3日の午後1時から開かれ、合唱や吹奏楽などのステージ発表が行われるほか、4日にはフリーマーケットや飲食の販売が行われます。

町内の保育園や小中学校、サークルの作品、千点以上が並ぶ「展示の広場」は、町文化センターと地域交流センターみのわで、4日まで行われています。

-

南箕輪村民文化祭始まる

南箕輪村民文化祭が、2日と3日の2日間、村民センターで行われています。

会場では、村内の文化団体や小学生の作品などが並ぶ作品展示会が開かれています。

村政150周年記念として、大正初期から昭和40年代までに撮影された写真も展示されています。

3日の午後1時10分からは、昭和30年代に、村内で撮影された映画が上映されます。

村民文化祭は、3日は午前9時から、ダンスや民謡など、およそ30団体のステージ発表が行われます。

-

つくしんぼ保育園伝統のシクラメン販売

伊那市御園のつくしんぼ保育園の保護者らが園運営の資金づくりとしてニシザワ双葉食彩館前で2日シクラメンを販売しました。

私立のつくしんぼ保育園は園舎の修繕や保育環境の改善に役立てようと40年以上シクラメンを販売しています。

販売は11月の土曜日と日曜日の午前9時半から午後3時半まで行われます。

1鉢1,600円で100鉢が用意され訪れた人たちが買い求めていました。

シクラメンは伊那市内の花卉農家が協力して育てたもので花もちがいいということです。 -

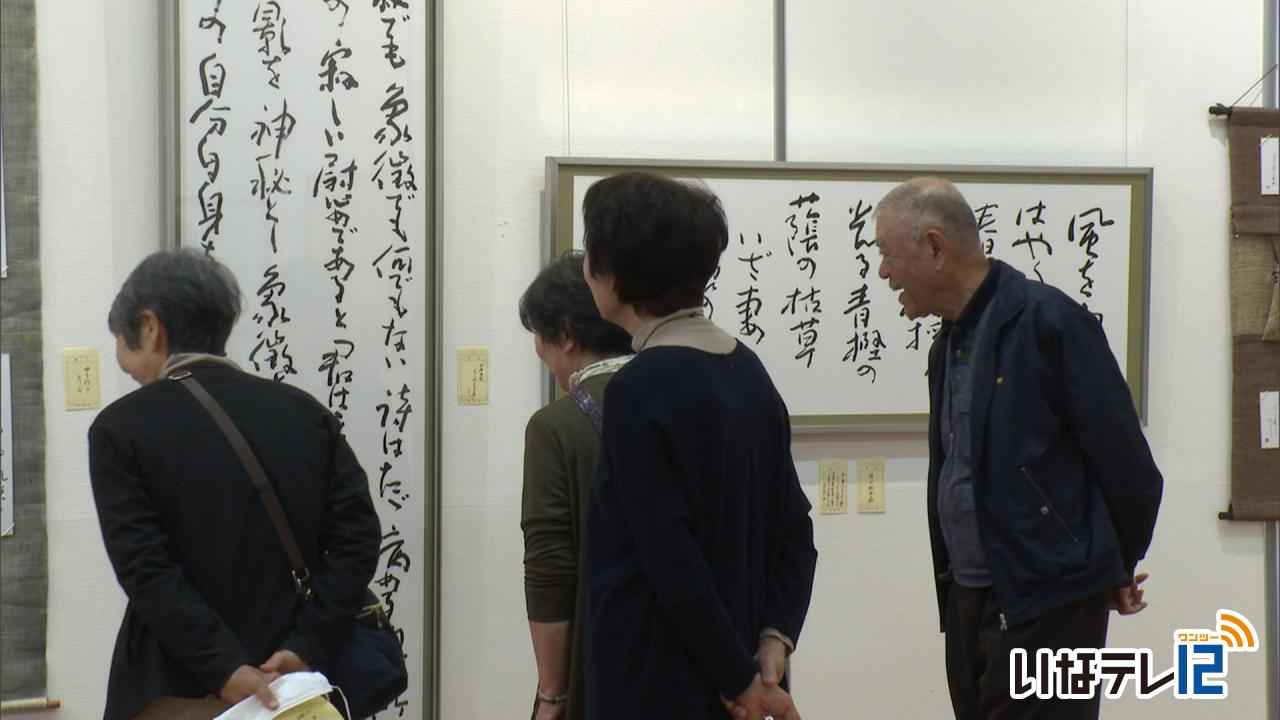

第29回書晋展 5日まで

上伊那の書道指導者でつくるグループ書晋会の作品展が伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

書晋展には、会員10人の作品80点が展示されています。

テーマを設けず、それぞれが得意とする作品を出品していて楷書や刻字、かな書など様々な作品が並んでいます。

書晋会は、上伊那の書道の指導者などが所属していて、毎年この時期に作品展を開いています。

書晋会では「自分の好みの作品を見つけ、書体や作風なども楽しんでほしい」と話していました。

書晋展は5日(火)までかんてんぱぱホールで開かれています。

-

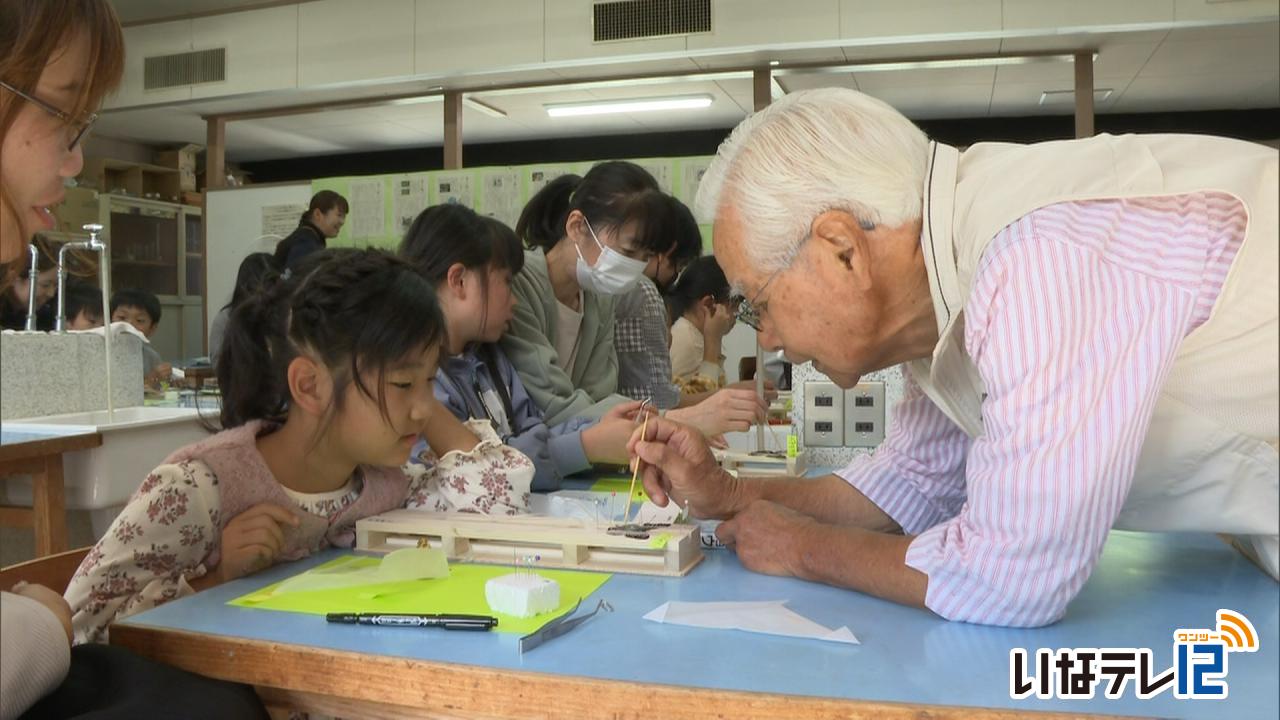

養蚕学習で糸取り体験

伊那市の西箕輪小学校3年生の児童は蚕の繭から糸を取りだす「糸取り」を31日体験しました。

西箕輪小学校3年生の児童は、かつて地域で盛んに行われていた養蚕について学習しています。

児童たちは江戸時代後期に糸取りに使われていた道具を使い繭の糸を巻き取り養蚕の歴史について学んでいました。

指導にあたったのは岡谷蚕糸博物館学芸員の森田聡美さんです。

森田さんは、道具を使わず手作業で糸を取り出す方法について手本を見せながら説明していました。

繭をお湯に浮かべてほぐし、わらを束ねたものを使って繭の糸をとりだしていました。

お湯でほぐした繭はそれぞれに配られ児童らは取り出した糸をペットボトルに巻き付けていました。

森田さんは「繭の糸は髪の毛よりも細いです。長さは1,000メートルほどになります。」と説明していました。

児童らは自分たちが育てた蚕の写真を挟み込んで糸を巻いていました。

児童らは12月に駒ヶ根シルクミュージアムでまゆだまで動物や花などを作るまゆクラフトを体験するほか参観日に学習のまとめを発表するということです。 -

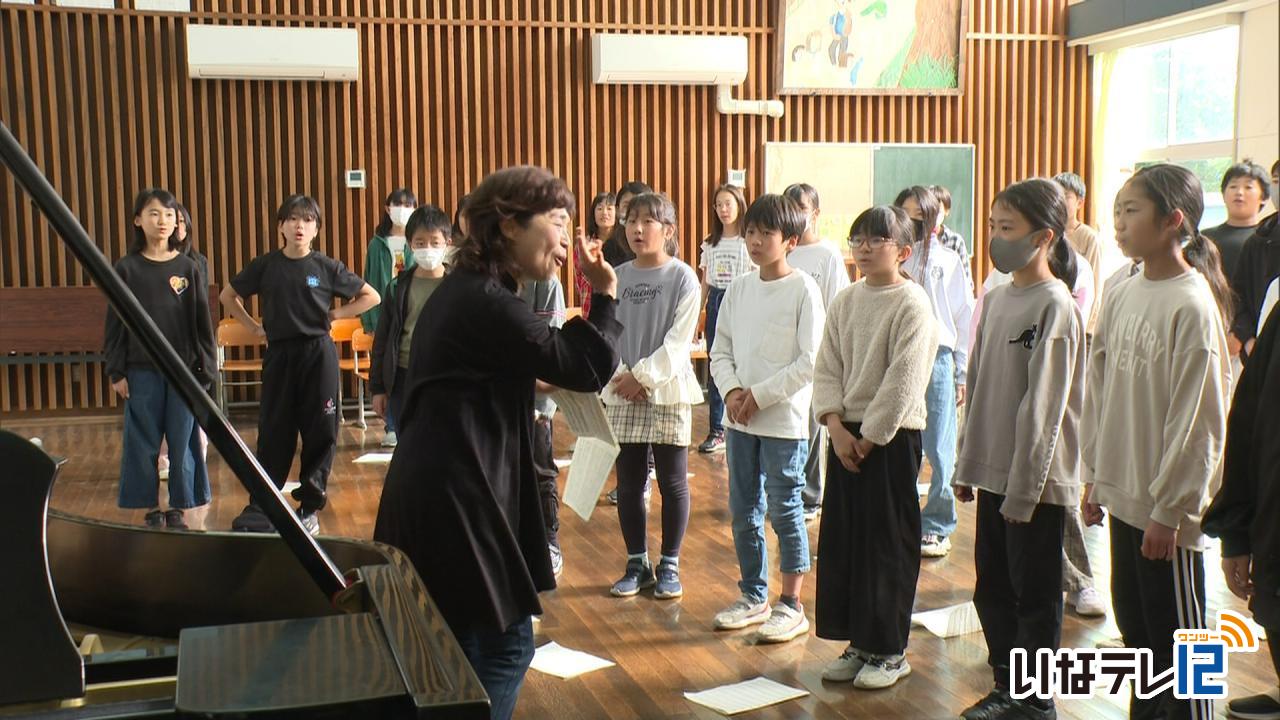

森JOYに向け伊那小で合唱練習

来月4日市民の森で開かれる「森JOY」にむけて、伊那市の伊那小学校6年智組の児童は、合唱練習を30日学校で行いました。

30日は、森JOYに出演する伊那市在住のピアニスト平澤真希さんが学校を訪れ、子ども達を指導しました。

ステージで発表する曲など3曲を練習しました。

平澤さんは、「森の中で歌うので発声に気を付け、歌詞の内容をイメージして歌い感動を届けてほしい」とアドバイスしていました。

森JOYは、伊那市が進める50年の森林ビジョンを官民で応援する伊那市ミドリナ委員会が開いていて今回で7回目です。

イベントでは、コンサートや焚火を囲みながらの木に親しむワークショップ、飲食のブースの出展が予定されています。

この日は智組の他に、同じく森JOYに出演する伊那小学校合唱団も平澤さんの指導を受けました。

森JOYは来月4日午前10時からますみヶ丘の市民の森で開かれます。

-

高遠高校のスクールバスに企業広告 運行費用に

伊那市高遠町の高遠高校は、企業広告をラッピングしたスクールバスの運行を始めました。

スポンサー広告がラッピングされたのは、マイクロバスと中型バスの2台です。

高遠高校のマイクロバスには、伊那市の2社と駒ヶ根市の2社、飯島町の1社の合わせて5社の企業広告がラッピングされています。

中型バスには5枠あり、現在伊那市の1社が広告を掲載していて、費用は年間18万円からとなっています。

スクールバスは、駒ヶ根市のこまくさ観光が2011年から運行していて、現在およそ60人が利用しています。

年間の利用料は、1人およそ20万円~30万円で、そのうちの10%を高遠高校振興会が補助しています。

高遠高校は、今年度から1学年3クラスから2クラスに減っていて、2年後には240人規模になることが予想されることから、バスの運行費用に充てようとスポンサーを募集したものです。

28日は、出発式が高遠高校で行われ、生徒がスポンサー企業に感謝状を手渡しました。

今後は、中型バスのスポンサー企業を随時募集するということです。 -

上農里山コース チェーンソー実習

南箕輪村の上伊那農業高校里山コースの2年生が24日に伊那市高遠町勝間の林でチェーンソー実習を行いました。

実習には、上伊那農業高校里山コースの2年生、20人が参加しました。

5班に分かれ、上伊那林業士会の会員から教わりながら木を伐採していました。

チェーンソーで切り込みを入れ、ワイヤーやロープを使って木を引っ張り、倒しました。

実習は毎年行われていて、今年で19年目です。

上伊那林業士会では「実習をきっかけに、林業が将来の選択肢の一つになればうれしい」と話していました。

-

富県小6年生 松茸学習

伊那市の富県小学校6年生の児童は29日、学校近くの山で松茸について学習しました。

この日は6年生14人が伊那市富県の山で松茸の収穫を体験しました。

この山は、地元の住民で作る、福地松茸増産の会の会員が所有しているものです。

児童たちは会員から「松茸は木の根元などに生えやすい」などと教わっていました。

今年は豊作ということで、この日も児童が松茸を見つけていました。

この松茸学習は、児童たちに松茸を通じて山の整備に関心を持ってもらおうと福地松茸増産の会が開いたものです。

お昼には、会員が採ってきた松茸で、松茸ご飯とお吸い物を味わいました。

会では「来年も続けられたらうれしい」と話していました。

-

田楽座創立60周年記念企画

伊那市富県を拠点に活動しているまつり芸能集団田楽座の、創立60周年記念企画「感謝カンレキあめあられ」本祭が27日伊那文化会館で行われました。

創立60周年の記念公演は田楽座のファンなどでつくる感謝カンレキあめあられ実行委員会が行ったもので太鼓や踊り、民謡などが披露されました。

田楽座は昭和39年1964年の10月27日に旗揚げ公演が行われきょうが創立記念日にあたります。

日本各地の祭りや伝統行事に伝わる踊りや太鼓などの民族芸能を舞台化しています。

オリジナル曲「海のお囃子」の太鼓演奏では田楽座メンバーと全国の太鼓仲間がビデオ出演を含め総勢100人で、迫力あるばちさばきが披露しました。

公演には約1,300人が集まり会場は熱気に包まれていました。

-

まほらいな市民大学 入学式

伊那市が生涯学習の場として開いている、まほらいな市民大学27期生と大学院9期生の入学式が17日、ニシザワいなっせホールで行われました。

今年度は男性8人と女性17人の、合わせて25人が入学しました。

大学院には男性2人が入学しました。

式辞で学長の白鳥孝市長は「人との出会い、絆を大切にしてほしい」と話していました。

入学生を代表して田畑正美さんは「これからの日常をより充実させていきたい」と話していました。

大学院生を代表して原正章さんは「意見を交わし、楽しく学んでいきたい」と話していました。

市民大学は健康、芸術、人権など6つの分野を2年間かけて学びます。

大学院では歴史と自然科学のどちらかのコースを選んで学びます。

-

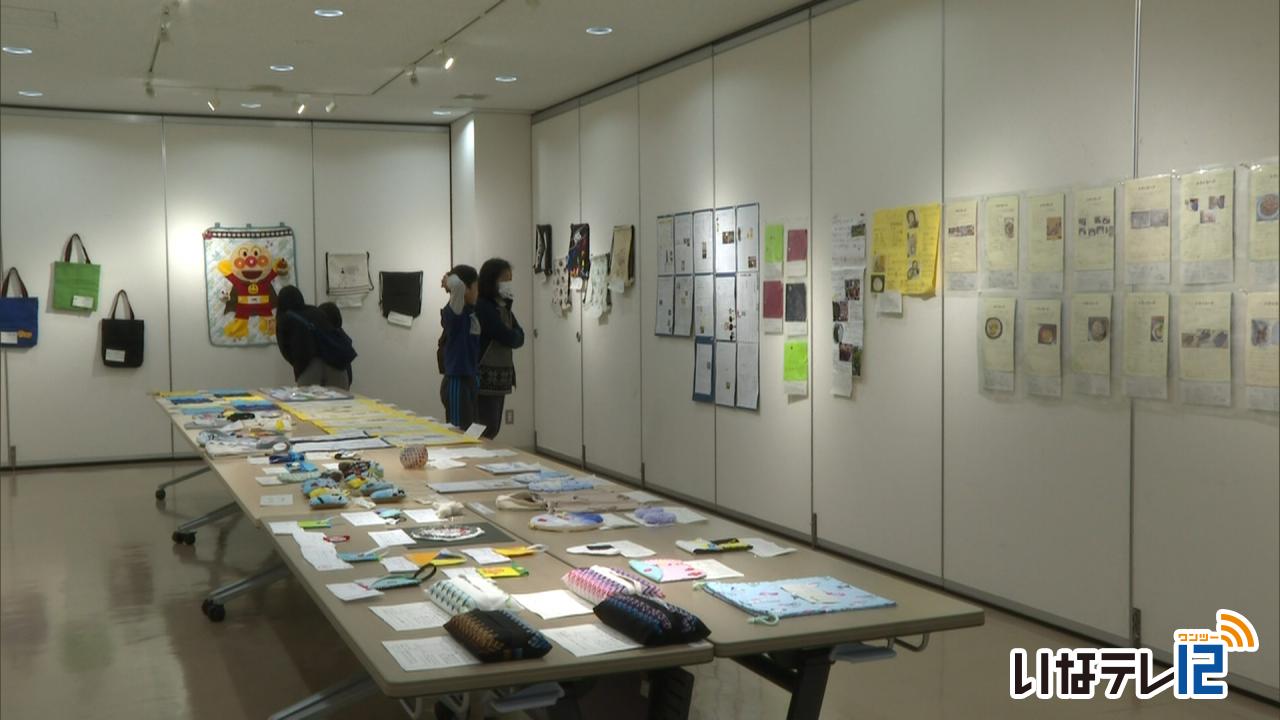

家庭科・技術の授業で制作作品並ぶ 上伊那創造ものづくりフェア

上伊那の小中学校の家庭科・技術の授業で制作した作品が並ぶ第21回上伊那創造ものづくりフェアが、伊那市のいなっせ2階展示ギャラリーで、26日・27日の2日間開かれています。

会場には、上伊那の小中学校20校からおよそ200点の作品が集まりました。

刺繡をあしらったTシャツや、ティッシュケースの他、木で作った本棚などが並んでいました。

作品には、児童生徒が、苦労した点や工夫した点などについてのコメントが寄せられています。

作品展は、27日まで、伊那市のいなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。 -

上伊那農業高校創立130周年記念式典

南箕輪村の上伊那農業高校は創立130周年記念式典を26日に校内で行いました。

式典には在校生や卒業生などおよそ600人が出席しました。

上農高校は明治28年1895年に伊那市狐島に郡立上伊那簡易農学校として開校しました。

その後改称や移転を繰り返し今の上伊那農業高校になりました。

式典で小池眞理子校長は「地域の力で守られ育てられてきた学校です。地域の皆さんと伊那谷の未来を創造できる人になれるようチャレンジし続けましょう」と式辞を述べました。

生徒を代表して生徒会長の根津柚希さんは「地域や世界とも交流のある学校です。130年かけて先輩が築いてきた歴史を受け継いでいきたい」と話しました。 -

来年度高校入試 予定数調査

長野県教育委員会は、来年度の高校入試の志願者を対象に行った1回目の予定数調査をまとめ25日に発表しました。

辰野普通は、前期40人、後期69人です。

商業は、前期13人、後期18人です。 -

職場体験で詐欺被害防止の啓発活動

アルプス中央信用金庫で職場体験をしている伊那中学校の生徒が25日、電話でお金詐欺の被害防止を呼びかける啓発活動を行いました。

伊那市のあるしん本店前で伊那中学校2年生の有賀結菜さんのほか原英則理事長、伊那警察署の署員らが被害防止を呼びかけるチラシが入ったポケットティッシュを訪れた人たちに配りました。

また詐欺被害に関する新聞記事に注意喚起の言葉を添えたボードを設置していました。

チラシとボードはきのう伊那中の生徒が作ったものです。

あるしんではこれまでも中学生の職場体験を受け入れていましたが啓発活動を行うのは今回が初めてです。

あるしんでは「詐欺被害の防止は地域が一体となって取り組んでいかなければならない。成長のなかで今回の経験を生かしてもらいたい。」と話していました。

-

西春近北小 サツマイモ掘り

伊那市の西春近北小学校の児童は24日に小学校近くの畑で、保育園児とサツマイモ掘りをしました。

この日は、1、2年生の児童と西春近北保育園の年長、年中の園児が芋ほりをしました。

このうち1年生は、生活科の授業でサツマイモについて勉強しています。

紅あずま、シルクスイートなど4種類の苗を6月に植え、育ててきました。

7月下旬にイノシシによる被害が出てしまいましたが、地元の関係者がセンサーや防護ネットを設置し、守ってきました。

収穫したサツマイモは、焼き芋にして味わうということです。

-

高遠城跡の保存・活用計画について考える

伊那市高遠町の史跡高遠城跡の保存、活用計画について考える意見交換会が10日に市役所で開かれました。

この日は、市役所で伊那市史跡高遠城跡保存活用計画策定委員会の会合が開かれました。

委員会には授業で高遠の歴史を学んだ、高遠高校3年の春日友稀さんと中原茉耶さんが参加し、高遠城跡の今後の保存、活用について意見を出し合いました。

春日さんは「当時のものは当時のまま残していったらどうか」と話していました。

中原さんは「SNSでの情報発信や、説明看板を設置して観光スポットとして魅力を発信してみてはどうか」という意見を出していました。

策定委員会の笹本正治会長は「少しでも高遠や高遠城跡の事を知ってもらえるように、出た意見を踏まえながら整備できるようにしていきたい」と話していました。

伊那市教育委員会では高遠城跡の保存、活用、継承するための計画を、今年度中に策定する予定です。

-

南信にゆかりのある画家の作品並ぶ

伊那市高遠町出身の日本画家、池上秀畝など、長野県の南信地方にゆかりのある作家の作品が並ぶ、コレクションに見る南信が生んだ日本画家たちが、伊那市の伊那文化会館で開かれています。

会場には、池上秀畝や飯田市出身の菱田春草など、南信地方にゆかりのある13人の画家の作品、36点が展示されています。

長野県立美術館で開かれた展示会を多くの人に楽しんでもらおうと行われていて、伊那文化会館では2021年から開催しています。

今回は、近代日本画を代表する、池上秀畝と飯田市出身の菱田春草の生誕150周年を記念した展示となっています。

22日は、伊那中学校の生徒が会場に訪れていました。

コレクションに見る南信が生んだ日本画家たちは、11月17日(日)まで伊那文化会館で開かれています。

11月2日(土)には、伊那文化会館の学芸員によるギャラリートークが予定されています。

入場料は一般500円、大学生、75歳以上は300円、高校生以下は無料となっています。

-

伊那市民美術展22日まで

第46回伊那市民美術展が、伊那市のいなっせで、18日から始まりました。

会場には、伊那市民美術会会員の作品、およそ40点が展示されています。

伊那市民美術会には、伊那市を中心に美術愛好家32人が所属していて、会場には洋画や日本画、彫刻などの作品が並んでいます。

このうち絵画は10号を中心に、人物や風景、花などを描いた新作だということです。

伊那市民美術会は「個性的な作品が集まりました。それぞれの違いを感じてほしい」と話していました。

伊那市民美術展は22日(火)まで、いなっせの2階展示ギャラリーで開かれています。

-

第105回 上農祭 同窓会マルシェも賑わう

南箕輪村の上伊那農業高校の文化祭「第105回 上農祭」が、12日に行われ、農産物の販売などでにぎわいました。

上農祭が始まる午前9時半前、受付には、生徒玄関から体育館まで連なる長い列ができていました。

お目当ての品は、上農生が実習で作った農産物です。

シャインマスカットやナガノパープルが1パック千円と市場よりも安価で販売されました。

また、加工品も人気で、味噌やジャムを買い求めていました。ミニシクラメンも一鉢300円で販売されました。

販売会場となった第2体育館は、多くの人でにぎわい、農産物は、まつりの開始から1時間ほどで売り切れました。

生徒玄関前の広場では、卒業生による同窓会マルシェが開かれました。

ドライフラワーなど実際の花を使ったアクセサリーや、焼鳥、スイーツ、パンなどが販売され、それぞれ自分で店を立ち上げた13人が出店しました。

上伊那農業高校は、今年、創立130年を迎えました。地域で活躍する卒業生と在校生が交流し、地域とつながる機会にしたいと、今回、創立130周年記念の一環で初めて行われました。

一般公開では、クラス企画や部活動の展示、ステージ発表も行われました。

上伊那農業高校によると、上農祭の一般公開には、1,500人が訪れたということです。

-

高校生が選挙への関心高める

高校生に27日投開票の衆議院議員選挙への関心を高めてもらうための取り組みが行われています。

17日は伊那市選挙管理委員会がモバイル市役所を活用した移動期日前投票所を伊那西高校に設置しました。

伊那市選挙管理委員会は10代の投票率向上につなげようと高校に出向き移動投票所を設置しました。

モバイル市役所は路線バスを活用して行政サービスを各地に出向いて行うものです。

伊那西高校では選挙権のある18歳の生徒が投票していました。

高校に移動期日前投票所を設置したのは、2022年の参議院議員選挙が初めてで市内4つの高校合わせて53人が投票したということです。

その時の参院選の伊那市の投票率は全体で59.98%だったのに対し10代は32.63%でした。

移動期日前投票所は高遠高校にも設置され、18日は伊那北高校、24日に伊那弥生ケ丘高校に設置されます。 -

長谷保育園の園児が地域材を使った工作体験

伊那市の木育事業の一環で、長谷保育園の園児が、地域材を使った工作を9月26日に行いました。

この日は、長谷保育園の年長児15人が地域材を使った工作に挑戦しました。

伊那市では、木の手触りや香りを感じ、地域の木材に親しみを持ってもらおうと、2013年度から木育事業を行っていて、毎年保育園での工作体験を実施しています。

園児たちは、好きな木材を選び、接着剤で付けたり、切ったりして作品を作りました。

この日は、市内の木工事業者など5人が協力しました。

園児は、家や乗り物に見立てたオブジェを作り、作業開始から1時間ほどで完成しました。

伊那市では「工作を通して木材が身近にあることを知ってもらうとともに、思い出づくりにしてほしい」と話していました。

今年度は、長谷保育園の他に、4つの園で工作体験をすることになっています。

-

南箕輪小3年生 小売店を見学

南箕輪村の南箕輪小学校の3年生は、社会科見学で箕輪町の総合小売店・綿半スーパーセンター箕輪店を16日に訪れました。

16日は3年4組の児童34人が綿半スーパーセンター箕輪店を訪れ、売り場や調理場を見学しました。

このうち精肉コーナーでは、担当者が、仕入れた状態の肉を見せ、「炒め物や揚げ物など料理をしやすいよう、厚さや大きさを変えてパック詰めしている」と話していました。

また、総菜コーナーでは、寿司や弁当、揚げ物は、それぞれ30種類店頭に並べ、ご飯は1日14キロ炊いていると説明していました。

南箕輪小の3年生はスーパーマーケットの特徴や働く人たちについて勉強していて、社会科見学はその一環で行われました。

南箕輪小の3年4組では、今回の社会科見学で学んだことを、それぞれまとめ、発表するという事です。

-

伊澤修二記念音楽祭 事前指導

伊那市高遠町の高遠高校の生徒は、26日に行われる伊澤修二記念音楽祭にむけ、東京芸術大学大学の卒業生から15日、合唱指導を受けました。

この日は、高遠高校音楽専攻の生徒22人が指導を受けました。

講師は、東京芸術大学大学院音楽研究科を修了し、現在は昭和音楽大学で講師を務める、黒川和伸さんが務めました。

26日に行われる伊澤修二記念音楽祭の事前指導として行われ、生徒たちが本番で披露する曲を歌いました。

黒川さんは曲に出てくるドイツ語のアクセントや、歌詞の解釈を大切にするよう指導しました。

ほかに「全力を尽くすことで聞いてくれた人を感動させることができる」と話していました。

伊那市では、高遠町出身の伊澤修二が東京芸術大学の初代校長を務めたことが縁で、交流を行っています。

第38回伊澤修二記念音楽祭は、26日(土)に行われます。

高遠高校の生徒は、高遠町文化体育館で行われる第1部と、伊那文化会館で行われる第2部の市民合唱団として出演します。

ほかにも、高遠中学校と東部中学校でも15日に事前指導が行われました。

16日は高遠小学校と高遠北小学校で指導が行われます。

-

箕輪町郷土博物館に風神雷神図屏風のレプリカが記念展示

9月28日にリニューアルオープンした箕輪町郷土博物館に風神雷神図屏風のレプリカが記念展示されています。

12日は、専門家による屏風の解説イベントが行われました。

博物館2階の美術展示室には、国の重要文化財に指定されている尾形光琳が描いた「風神雷神図屏風」の高精緻レプリカが展示されています。

記念イベントでは、東京国立博物館 文化財活用センターの松沼穂積さんが屏風の解説を行いました。

屏風は尾形光琳がおよそ350年前、江戸時代初期に俵屋宗達の屏風を模写したものです。

解説の途中で、当時のろうそくを再現した赤い明かりを灯して見え方がどのように変わるかを参加者が見比べていました。

参加者は風神雷神が浮かび上がって見えるなどと話していました。

また裏には、酒井抱一の夏秋草図が描かれています。

この絵は風神雷神のおよそ100年後に描かれたものだということです。

風神雷神とリンクさせ、風に吹かれる秋草と雨でぬれた夏草が意図的に配置されているということです。

松沼さんは「本物は、保存のため裏と表を別々にしている。表裏で一緒に見られるのはこのレプリカのみで貴重です」と説明していました。

この風神雷神図屏風は14日(月)まで展示されています。

-

南信地区高等学校書道展

南信地区高等学校書道展が、伊那市の伊那文化会館で開かれています。

書道展には南信地区13校の生徒の作品98点が展示されています。

展示されているのは、臨書で生徒が古典の作品を手本に文字の太さや形を考えて書き写したものだということです。

会場ではほかに、南信地区の高校の教員展も開催されています。

南信地区高等学校書道展は13日(日)まで伊那文化会館で開かれています。

-

伊那西小で蝶の標本作り

伊那市の伊那西小学校の3年生の児童は、総合学習の一環で蝶の標本を11日につくりました。

この日は3年生の児童14人が保護者と一緒に蝶の標本をつくりました。

講師は10年以上蝶の研究をしている伊那市西春近の岡村裕さんです。

標本にする蝶は児童が学校の敷地内で捕まえたものや、岡村さんが用意したもです。

児童らは岡村さんに教わりながらピンセットで、そっと羽を広げていました。

羽を広げたチョウは台に乗せてテープで抑え、針で羽を固定します。

標本作りで一番難しい作業だということす。

蝶を固定すると辞典で種類を調べていました。

蝶を入れる箱は、学校林の木材が使われています。

箱には児童が書いた絵が掘られています。

標本の蝶は三週間ほど乾燥させ、標本箱にならべ完成するということです。 -

伊那西高校合唱コンクール 3年4組が1位

伊那市の伊那西高校の合唱コンクールが、駒ヶ根市の駒ヶ根市文化会館で10日に開かれ、3年4組が1位に選ばれました。

合唱コンクールでは、1年生から3年生までの14クラスが、練習の成果を披露しました。

伊那西高校では、クラスの絆を深めようと毎年合唱コンクールを開いています。

審査の結果、合唱曲「今年」を歌った3年4組が1位に選ばれました。

表彰の後には、アンコール演奏が行われました。

191/(月)