-

自転車の安全利用呼びかけ

長野県警から自転車の安全利用に取り組む「信州グッドチャリダーモデル校」に指定されている南箕輪村の上伊那農業高校で29日、街頭啓発が行われました。

街頭啓発は交通死亡事故多発警報発令に伴い行われたもので、伊那警察署の署員3人が自転車の安全利用を呼びかけました。

県内では8月14日から20日までに5件の交通死亡事故が発生していてそのうち1件は、自転車が関係する事故だということです。

街頭啓発では自転車を運転する際はヘルメットをかぶることや、ライトをつけるなど安全運転を意識づけるキーホルダーが配られました。

上農は自転車の安全利用に取り組む「信州グッドチャリダーモデル校」に指定されていて、伊那署では「ルールを守って自転車を運転し模範となってもらいたい」と話していました。

-

伊那小フェス 児童がブース出展

伊那市の伊那小学校の児童が総合学習を活かして様々なブースを出店する「伊那小フェス」が31日開かれました。

伊那小フェスでは、12のクラスが日頃の学習で学んだことを活かしてブースを出店しました。

このうち、魚や川の環境について学んでいる6年仁組は、水族館をテーマに、金魚すくいをまねたゲームや水槽の展示などを行いました。

林での暮らしを楽しもうをテーマに学習している6年智組は、手作りのピザを窯で焼いて提供していました。

調理をメインに活動している6年勇組は、班ごとに考えたオリジナルの焼きおにぎりを販売しました。

伊那小フェスは、PTAが主体となって実行委員会を作り去年から行っています。

伊那小フェス実行委員会では、「学習の発表の場としてこれからも続けていきたい」と話していました。

-

安産や良縁祈願 二十二夜様

安産や良縁、学業成就などを祈願する二十二夜様が、25日に伊那市高遠町で行われました。

西高遠島畑の二十二夜塔は天女橋のたもとの岩場にあります。

25日は、訪れた人たちが賽銭を入れて手を合わせていました。

二十二夜様は、毎年旧暦の7月22日に行われる願い事の月待ちの行事です。

祭壇に供えられた、ろうそくを持ち帰り、陣痛になったら火をともすと、ろうそくが燃え尽きるまでに丈夫な子どもが生まれるといわれています。

妊婦の家族が安産祈願に訪れていました。

島畑の二十二夜様は地区の町内会が毎年行っていて、訪れた人は安産や家内安全、商売繁盛などを祈願していました。

-

上農生がアレチウリ駆除作業

上伊那農業高校の生徒が26日、伊那市荒井の小沢川沿いでアレチウリの駆除作業を行いました。

作業を行ったのは上農里山コースの2年生21人です。

小沢川が流れる伊那市荒井の地区役員がアレチウリの繁殖を防ぐ活動を行っていることを知り、協力したものです。

アレチウリは北米原産の帰化植物で繁殖力が強く生態系に影響を及ぼすため、国から駆除すべき特定外来生物に指定されています。

秋に種をつけることから、繁殖を防ぐためこの時期に駆除が行われます。

上農里山コースでは、アレチウリを和紙を作るための原材料として活用できないか研究していくということです。

-

こども計画策定 アンケート調査結果報告

箕輪町が令和7年度施行を目指す、こども計画策定に向けたアンケート調査結果が27日に報告されました。

今の自分に満足しているかとの問いに、小学生は66.3%、中学生は55.4%があてはまると回答しています。

27日は、こども・若者審議会が役場で開かれ、委員や町職員などおよそ30人が出席しました。

審議会では、こども計画策定に向け町内の小学6年生、中学2年生、17歳、19歳から30歳までの若者を対象にアンケート調査を行いました。

今の自分に満足しているかとの質問についてあてはまると回答したのは、小学生は66.3%、中学生は55.4%、17歳は61.3%、若者は59.5%でした。

ほとんどの対象で、女性よりも男性の方が割合が高いことがわかりました。

安心できる場所については、小学生は家庭との回答が88%を超えたのに対し、若者世代では家庭が73.6%、次いで自分の部屋が60.9%とより狭い空間を挙げています。

出席者はアンケート結果を参考にしながら、目指すべき町の姿について話し合いました。

参加者からは「こどもに主体性がある町」、「安心・安全な町」、「こどもの権利を守れる町」などの意見が出されていました。

27日に出た意見は事務局がとりまとめて案を作成し、次回10月29日の審議会で示す予定です。

-

「かぜすず風作品展」300点展示

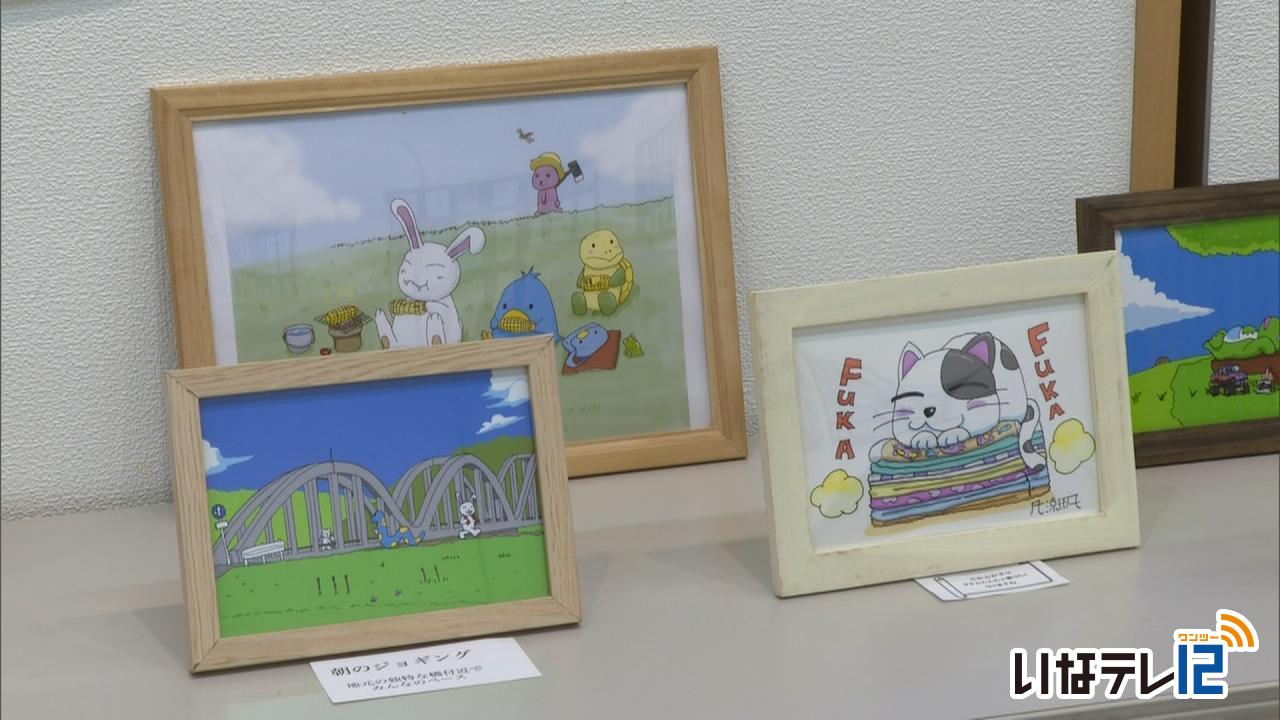

伊那市御園のイラスト作家伊藤勉さんによる「かぜすず風作品展」が伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

会場には、動物や自動車、人物、ハロウィンなど300点のイラストが並んでいます。

ほかにも展示会場のかんてんぱぱホールや伊那公園を舞台にしたものなどもあります。

伊藤さんはペンネーム「かぜすず風」で活動しています。

イラストは副業で個人や企業からの依頼を受け制作している他、オリジナル作品の販売をしています。

制作方法は、手書きした下絵をコンピューターに取り込み、色付けをして仕上げているという事です。

伊藤さんは「作品を見て笑顔になってもらえればうれしいです」と話していました。

かぜすず風作品展は9月3日までかんてんぱぱホールで開かれています。 -

信州大学と南箕輪中 カビの交配実験

南箕輪村の南箕輪中学校科学技術部3年生の生徒は、信州大学農学部でカビの交配実験を行っています。

26日は初回の実験が行われました。

行っている実験は、カビである麹菌の仲間「アスペルギルス菌」を使った交配実験です。

エンドウ豆の交配で遺伝の法則を見出したメンデルの実験をカビで行うものです。

異なる色のカビの胞子を水溶液の入ったマイクロチューブに入れます。

振動させて混ぜ、プレート上にスポイトで接種しフタをします。

これを30度の一定の温度で培養させます。

カビの交配によって次の世代がどうなるかを観察します。

生徒たちは夏休み前に理科の授業でメンデルの法則を学びました。

科学技術部顧問の矢口紘史教諭が、覚えるだけでなく体験しながら理解してほしいと、信州大学との連携で実験が行われました。

実験は9月中旬までにあと3回行われます。

-

第76回県展 伊那市から知事賞2人

第76回長野県美術展の伊那会場の展示が、伊那市の伊那文化会館で25日から始まりました。

4部門のうち、伊那市から、二人が知事賞を受賞しています。

初日の25日は、伊那文化会館で授賞式が行われました。

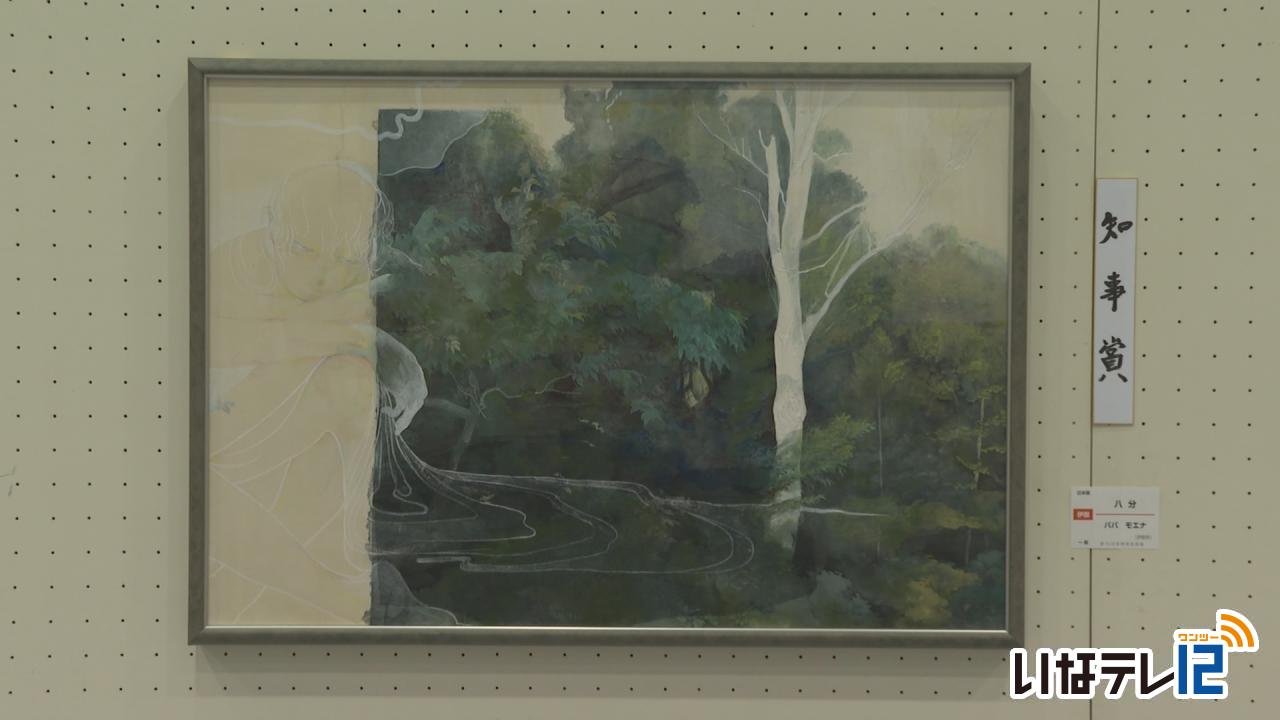

日本画部門で、伊那市のババ モエナさんが知事賞を受賞しました。本人は都合により欠席で代理が賞状を受け取りました。

工芸部門で、伊那市の浦野真吾さんが、知事賞を受賞しました。

日本画・知事賞のババ モエナさんの作品「八分」です。独自の世界観を持った画面構成が魅力的で、風景部分は日本画材の色彩の良さを最大限に生かしていると評価されました。

-

箕輪中部小学校 駒ヶ岳集団遭難の慰霊の日

中箕輪尋常高等小学校の駒ヶ岳集団遭難の慰霊の日の行事が26日に、箕輪町の箕輪中部小学校で行われました。

26日は、朝7時半ごろから全校児童およそ570人が登校し、児童玄関前にある慰霊碑に向かって手を合わせていました。

駒ヶ岳集団遭難事故は、1913年大正2年に箕輪中部小学校の前身となる中箕輪尋常高等小学校の駒ヶ岳集団登山で発生しました。

登山を行った教師や生徒ら37人のうち、赤羽校長を含む11人が亡くなりました。

箕輪中部小では毎年、遭難のあった26日の前後に代表委員会が中心となって慰霊の日の行事を行っています。

自宅から持ってきた花を手向けている児童もいました。

箕輪中部小では、9月6日に「命の大切さを考える集会」を開く予定です。 -

旧陸軍伊那飛行場跡地から平和を考える

伊那市の旧陸軍伊那飛行場の跡地を周り、平和について考えるフィールドワークが25日に行われました。

25日は伊那市内からおよそ20人が参加し、上の原の旧陸軍伊那飛行場にあった格納庫跡地を見学しました。

説明を行ったのは、近くに住む久保田誼さん82歳です。

およそ40年前から伊那飛行場について調査・研究をしています。

太平洋戦争末期の昭和18年1943年に上の原の畑などで工事が行われ、150ヘクタールの飛行場が建設されました。

久保田さんは「全国から集まった学生などが訓練を受け、その中から特攻隊員となった人もいる」と説明をしていました。

また久保田さんの自宅の敷地内には、レンガで造られた弾薬庫として使われていた建物が残っています。

40年前に自宅として買った土地にあったもので、当時高校教諭だった久保田さんが伊那飛行場について調査を始めるきっかけとなりました。

このフィールドワークは、身近にある戦争の痕跡を巡りながら平和について考えてもらおうと、生活クラブ生活協同組合長野の伊那支部サークルが主催したものです。

-

グローバルな人材育成を「HLAB SHINSHU 2024」

高校生が大学生などと一週間寝食を共にし、グローバル社会に対応する人材を育てる宿泊型のサマースクール「HLAB SHINSHU2024」の開会式が14日、伊那市の伊那文化会館で行われました。

サマースクールには、県内を中心に全国各地の高校生79人が参加しました。

14日から20日までの日程で、伊那市と小布施町で大学生による英語の授業や信州大学の准教授による講演を受講した他、地域の人達と交流しました。

運営は日本人と外国人の大学生47人が行い、高校生をサポートしました。

伊那北高校3年の小田切大知さんは、「多くの人とコミュニケーションをとり、自分の視野を広げ、将来の進路の参考にしたい」と話していました。

このサマースクールは、長野県教育委員会やグローバル社会に対応する人材育成を行っている一般社団法人HLABなどで作る実行委員会が開きました。

これまで県内では小布施町のみで行っていましたが、今年から新たに伊那市が加わりました。

-

伊那市創造館 陸軍伊那飛行場の特別展

太平洋戦争中に伊那市上の原に作られた陸軍伊那飛行場に関する資料を展示した、特別展「伊那に眠る巨大な戦争遺跡-陸軍伊那飛行場とその時代」が伊那市創造館できょうから始まりました。

N会場には、飛行場の跡地で見つかった戦闘機の部品や、ガラス製のビン、伊那飛行場に飛来した戦闘機のミニチュア等、およそ150点が展示されています。

陸軍伊那飛行場は、1943年に伊那市上の原で建設が始まり、翌年の1944年に「熊谷陸軍飛行学校・伊那分教所」として開設しました。

「赤とんぼ」の愛称で親しまれた練習機で訓練を行っていました。

特別展では他に、戦時中・海軍で艦船の乗組員だった男性の日記なども展示されています。

日記には、「真珠湾に向かっている」「敵艦船は怖くないが、飛行機が怖いなど」と書かれています。

特別展「伊那に眠る巨大な戦争遺跡」は9月1日まで開かれています。

-

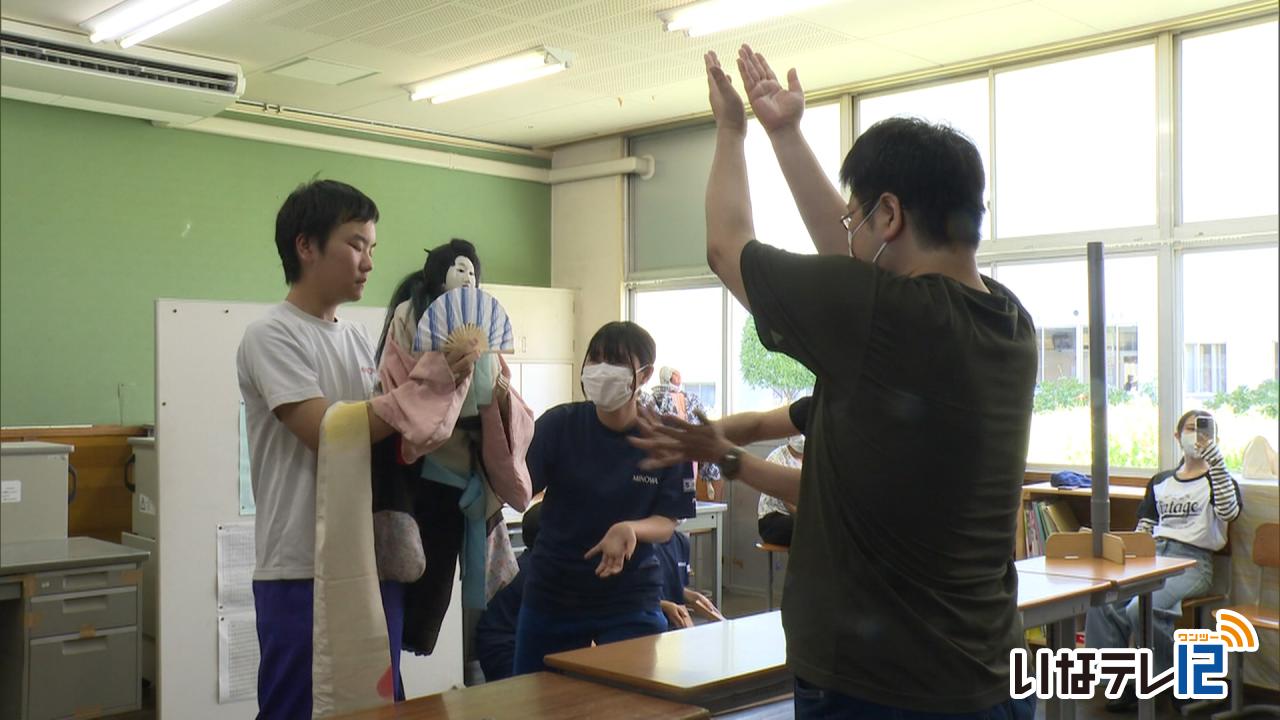

箕輪中学校古田人形部が文化祭に向け稽古

箕輪町の箕輪中学校の古田人形部は、来月の文化祭で行う発表に向け練習を行っています。

17日は、古田人形部の部員7人が練習を行いました。

箕輪中学校では9月に文化祭「ふきはら祭」が行われます。

17日は発表に向けて、古田人形保存会のメンバーから指導を受けました。

発表する演目は、生写朝顔話 大井川の段です。

操り手の部員の前方には鏡が置かれ、人形の動きを確認できるようにしていました。

保存会メンバーは「人形が、座っているのか歩いているのかわからないような操り方をしないようにしてほしい」と指導していました。

後半は、実際に太夫の語りと三味線にあわせて通しで練習を行いました。

ふきはら祭は、9月27日と28日に行われ、古田人形部では27日に発表を行う予定です。

-

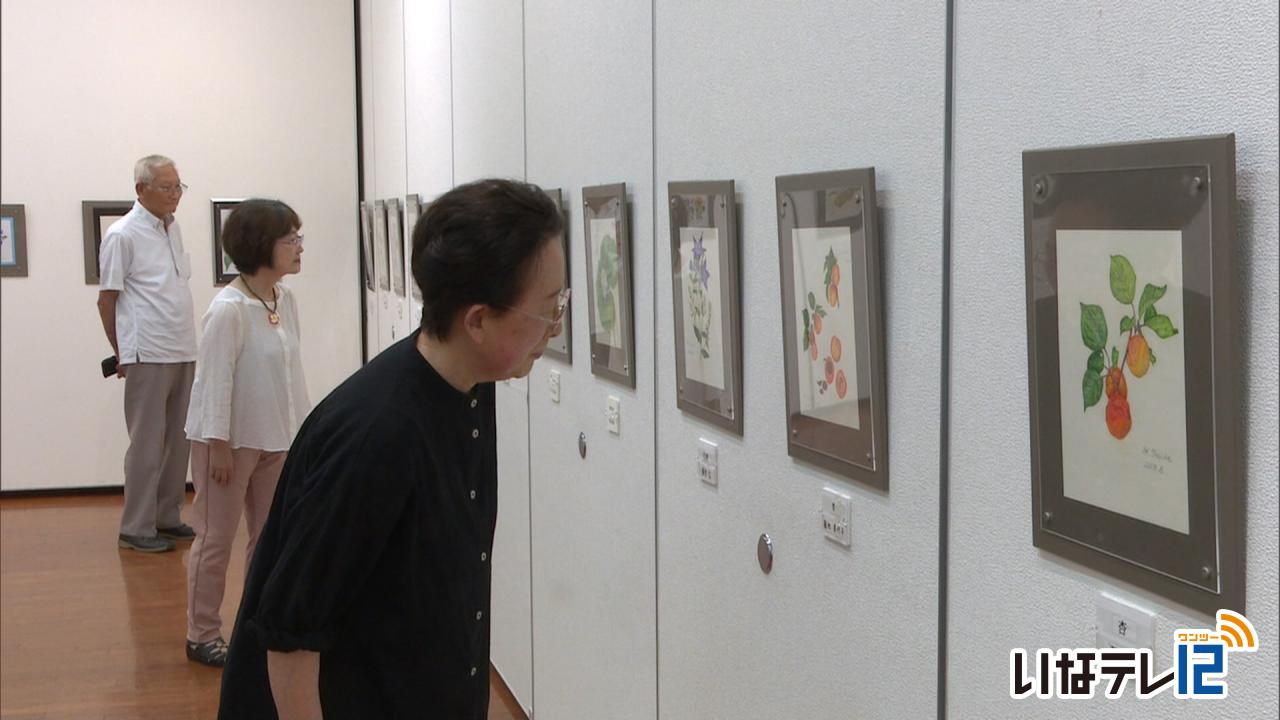

野村陽子植物細密画教室の生徒が作品発表会

植物細密画を描く山梨県北杜市在住の野村陽子さんの教室の生徒による作品発表会が21日から伊那市のかんてんぱぱホールで始まりました。

かんてんぱぱガーデン内には野村陽子植物細密画館があり、野村さんの作品が常設展示されています。

発表会では、教室に通う生徒28人の作品44点が展示されています。

生徒は色鉛筆を使い、自宅の庭に咲く花や家庭菜園で育てた野菜を描きました。

野村さんの教室は月に1回開かれていて、上伊那を中心に、県外から通う人もいるということです。

年代は幅広く小学1年生から80代までが学んでいます。

作品は2か月から3か月かけて描き上げたものだということです。

生徒の一人、原晴子さんは14年前から指導を受けていて、去年野村さんから師範に認められました。

原さんが描いたひまわりは、アクリルを使用しています。

会場には、細密画の描き方を学べるコーナーも設けられ、野村さんの作品も展示されています。

作品発表会はかんてんぱぱホールで9月3日(火)まで開かれています。

-

南部小学校 2学期始業式

夏休みが終わり、伊那市と南箕輪村の小学校4校で21日から2学期が始まりました。

このうち、南箕輪村の南部小では26日間の夏休みを終えた子どもたちが、始業式に臨みました。

始業式で柄澤武志校長は「話を聞くときは、発言している人に体を向けて聞く事が最高の思いやりになります。一人ひとりが思いやりの心を持って話を聞きましょう」と話しました。

始業式の後、2年1組のクラスでは、通知表などを提出していました。

南部小学校の2学期は87日間となっています。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内の小中学校の始業式は、22日がピークとなっています。

-

盆休み延長求める「盆正月」

南箕輪村田畑で盆休みの延長を求めて、区長の家をバリケードで封鎖する伝統行事・盆正月が田畑公民館で行われました。

16日は、地区PTAなどでつくる伝統行事を守る会や小学生が田畑公民館の入り口を神輿や正月飾りなどを使い封鎖したということです。

今年は区長の家ではなく、公民館で実施しました。

17日は、午前8時過ぎに、田畑区長の植田唯雄さんが公民館へ様子を見に来ていました。

盆正月は、区長などの家を封鎖し、盆休みの1日延長を求める田畑に伝わる風習です。

封鎖していたバリケードは、午前10時頃から地区の役員ら6人で片付けたということです。

-

みのわ芸文協「書道と文学作品展」

箕輪町のみのわ芸術文化協会の会員による「書道と文学作品展」が町文化センターで開かれています。

会場には、みのわ芸術文化協会に所属している5つの団体の会員による書や俳句のほか、うちわに筆ペンなどを使って文字や絵を書いた作品など約90点が展示されています。

会員らは町文化センターを会場に週1、2回のペースで研さんに励んでいて出品している作品は、この1年間に手がけたものです。

書道と文学作品展は22日まで開かれています。

-

南小河内伝統のおさんやり

箕輪町南小河内に伝わるお盆の伝統行事「おさんやり」が、16日に行われました。

おさんやりは、南小河内でお盆に行われる厄払いの行事で、箕輪町無形民俗文化財に指定されています。

参加者およそ50人は、重さ400キロほどあるお舟を担ぎ、疫病退散を願いながら区内を練り歩きました。

担ぎ手の負担軽減のため去年から試験的に実施している車輪を付けての巡行を今年も行いました。

またルートも、通常の半分ほどのおよそ800mの短縮コースとなりました。

途中、住民が担ぎ手にスイカや飲み物の差し入れをしていました。

巡行途中では、さのさ節やよいそれなど地域の踊りを披露しました。

おさんやりは、地区を流れる「大堰」が天竜川と逆に流れていることが疫病の原因とされ、それを鎮めるために200年ほど前から始まったとされています。

午後8時。

お舟がナラの木の周りを3周します。

最後は、お舟をゆすって壊しました。

お舟の破片は、厄除けのお守りとして各家庭に持ち帰ります。

南小河内区では、江戸時代から伝わる行事を、後世に継承していきたいとしています。 -

こども科学教室 スライムづくり楽しむ

スライムづくりをとおして科学を楽しく学んでもらう「こども科学教室」が伊那市の高遠町図書館で7月20日開かれました。

この日は市内の園児や児童とその保護者、およそ30人が参加しスライムづくりをしました。

子ども達は、洗濯のりが入った容器に色の付いた重そうを入れかき混ぜていました。

最後に目を洗う洗浄液を少しずつ加えていくと、徐々に固まり粘り気のある液体になっていました。

参加したある児童は「夏休みの自由研究の参考になりました。家でも作ってみたいです。」と話していました。

この日は、他に液体窒素を使って、花やタオルなどを凍らせる実験も行われました。

-

箕輪町の小中学生 広島で原爆の悲惨さや平和学ぶ

箕輪町内の小中学生有志が5日と6日に広島県を訪れ、原爆の悲惨さや平和について学びました。

5日は、小中学生とその保護者25人が現地のボランティアガイドに案内してもらいながら、平和記念公園を見学しました。

原爆死没者慰霊碑や、原爆ドームについて話を聞きました。

原爆の子の像では、白鳥政徳町長と代表の生徒が、町内の全小中学校の児童・生徒から集めた折り鶴2,500羽を奉納しました。

そのあとは、平和記念資料館に行き、当時の写真や焦げた衣類などを見ていました。

箕輪町では、今年初めて小中学生とその保護者が現地に行く広島平和学習を行いました。

広島原爆の日、2日目の6日は、平和記念式典に出席しました。

原爆が投下された午前8時15分には、参列者が黙とうを捧げました。

式典では、広島市内の小学生代表が、平和への誓いを発表していました。

子どもたちは、この後学習のまとめをし、10月に報告会を開くことになっていあます。

-

食をテーマに留学生と高校生が交流

信州大学の留学生と伊那北高校の生徒が食をテーマに交流するイベントが南箕輪村の信州大学農学部で7日に開かれました。

会場にはカレーやフライドチキン、日本のお菓子等が並び、参加した信州大学の留学生と伊那北高校の生徒が試食していました。

バングラデシュのカレーやマレーシアのデザートなどは留学生が作った物です。

このイベントは信州大学農学部と伊那北高校の高大連携国際教育プログラムの一環で開かれたもので、高校生や信大の留学生など30人程が参加しました。

今回、食をテーマにした国際交流を企画したのは、西アフリカのベナン共和国出身で信大農学部の教員のファワズさんです。

7日は他にグループ毎に分かれ、それぞれの国の食文化について意見を出し合ったという事です。 -

南箕輪中学校の休日部活 来年4月から地域移行目指す

南箕輪村総合教育会議が6日村民センターで開かれ、村教育委員会が、来年4月開始を目指す休日の中学校の部活の地域移行について説明しました。

南箕輪村では、部活の地域移行について地域協議会を立ち上げ協議を進めてきました。

来年4月から、学校部活動は平日のみとし、休日は希望する生徒が地域クラブに所属し活動する方針です。

地域クラブは総合型地域スポーツクラブのNPO法人南箕輪わくわくクラブに所属します。

活動は土日いずれかの1日3時間程度で、平日と合わせて週11時間程度の予定です。

会費を徴収し、指導者に謝金を支払う方針です。

現在は、各部活の保護者や地域指導者、顧問による「作業部会」で、活動日程や謝金、会費、指導者の確保について検討しているということです。

今後は、11月に各地域クラブの設立総会、来年2月に指導者研修会を開き、来年4月から休日の地域クラブをスタートさせる予定です。

村教育委員会では男子・女子の軟式テニス、女子バスケットボール、野球の地域指導者を募集しています。

南箕輪中学校には現在14の部活があり、このうち12の部活が休日の地域クラブを立ち上げる予定です。

-

東京の高校生がブルーベリー狩り

東京都の京華女子高校バスケットボール部の部員が5日伊那市西箕輪のみはらしファームでブルーベリー狩りを楽しみました。

京華女子は東京都のバスケットボール有力校で今月1日から伊那市内で合宿を行っていました。

最終日の5日、みはらしファームを訪れブルーベリー狩りを楽しみました。

京華女子は伊那地域での合宿誘致活動などを行っている有志団体、伊那谷スポーツコミッションの誘いにより今回初めて、伊那市で合宿を行いました。

ブルーベリー狩りは伊那谷スポーツコミッションの平野真衣さんが東京の高校生に伊那市の果物を味わってもらおうと企画し、地元農家が賛同したものです。

京華女子の5日間の合宿は終わり東京に戻るということです。

-

箕輪町の小中学生 広島平和学習に向け結団式

6日に広島市で行われる平和記念式典に参加する箕輪町の小中学生の結団式が、1日に町文化センターで行われました。

結団式では、参加する小中学生18人が決意表明をしました。

平和記念式典は、毎年原爆が投下された8月6日に行われていて、箕輪町では今回初めて町内の小中学生とその保護者が参加します。

結団式の後は、事前学習会が開かれ、グループごとに広島で学びたいことを話し合いました。 -

南箕輪小学校でブラメシ給食

南箕輪村の南箕輪小学校で、大芝高原のアカマツの炭を使ったブラメシ給食が7月12日に提供されました。

提供されたのは、大芝のアカマツの炭パウダーを使ったブラックすいとん汁です。

大芝のアカマツを使ったメニュー、ブラメシは南箕輪村観光協会が企画したもので、村内の飲食店でオリジナルメニューが提供されています。

ブラックすいとん汁のメニューは給食センターの栄養教諭が考え、今回初めて提供されました。

ブラメシ給食は、南箕輪中学校でも出され、あわせておよそ1,400食が提供されたということです。 -

伊那美術協会顧問による小品5人展

伊那美術協会100周年記念事業を応援する小品5人展が伊那市坂下のアートギャラリーミヤマで1日から始まりました。

会場には伊那美術協会の顧問5人による油彩画、水彩画、パステル画、彫金があり、合わせて18点が並んでいます。

伊那美術協会は発足100周年を記念した美術展の開催などを計画しています。

小品5人展は記念事業を応援するため展示販売会として開かれたもので入札により価格が決まります。

期間は9月1日までです。

-

伊澤修二テーマの演劇披露

高遠町出身で東京芸術大学の前身、東京音楽学校の初代校長を務めた伊澤修二をテーマにしたオリジナルの演劇が31日、伊那市高遠町の進徳館で行われました。

演劇は伊那ライオンズクラブ演劇部のメンバーが行ったもので演題は「音楽調査取調掛長・伊澤修二」です。

会場となった藩校、進徳館は若き日の伊澤修二が学んだ場所です。

明治時代、文部省に入り学校教育に音楽を取り入れようとしていた伊澤が妻とともに故郷の高遠に帰省し2人の幼なじみに出会ったとの設定で物語が進みます。

幼なじみのうち1人は夏という名の娘を病で亡くし酒浸りの日々を過ごしていて、娘の死を受け入れられずにいました。

そして「娘は死んだのではなく、蝶々になったのだ。」という幼なじみの言葉を書き記した伊澤が外国の民謡のメロディーにのせて唱歌「ちょうちょう」を作ったという筋書です。

地元の音楽グループも参加し演奏を披露していました。

演劇は高遠町公民館が依頼し行われたもので高遠町の小学生とその保護者約80人が鑑賞しました。

-

学びを学ぶ シンポジウム

上伊那の任意団体ネイバーシップは探究的な学びについて考えるシンポジウムを伊那市の防災コミュニティセンターで21日に初めて開催しました。

この日は伊那市出身で、柴国際中学校・高等学校教諭の唐澤博さんが「子どもが目覚めるゆるふわ探究学習法」をテーマに講演しました。

唐澤さんは「グループでの探究学習は生徒同士で苦手なことを補完し合う環境を作り、自主的に活動できるようにすることが大切だ」と話していました。

この日は他に大学教授など3人の教育関係者が講演やワークショップを行いました。

シンポジウムは伊那谷の地域文化を育むことを目的に活動する任意団体ネイバーシップが開いたものです。

団体は去年9月に発足し、今回初めてシンポジウムを開催しました。

今後も学びについて考える会を開いていくということです。 -

伊那VALLEY映画祭 28日まで

映画を通して地域の宝や価値を見出そうと開かれている伊那VALLEY映画祭が伊那市のかんてんぱぱ西ホールで26から3日間の日程で始まりました。

初日の26日はふるさと・民俗をテーマにした7作品が上映されました。

伊那ケーブルテレビ制作の「ありがとう~かあちゃんの10年」などの3作品も上映されました。

上映後には番組を制作した鹿児島洋一ディレクターと出演した宇津孝子さんがトークをしました。

宇津さんは「子どもが育つのが大変な世の中になっているが、あなたを大切に思っているというメッセージを大人から発信してほしい」と話しました。

伊那VALLEY映画祭は伊那の地域おこしを目的に文化や歴史を知ってもらおうと開かれ、今年で6年目です。

3日間で14本の映画や番組が上映されます。

あすは戦争の記憶、明後日は教育をテーマにした作品がいずれもかんてんぱぱ西ホールで午前9時半から上映されます。

入場は無料です。 -

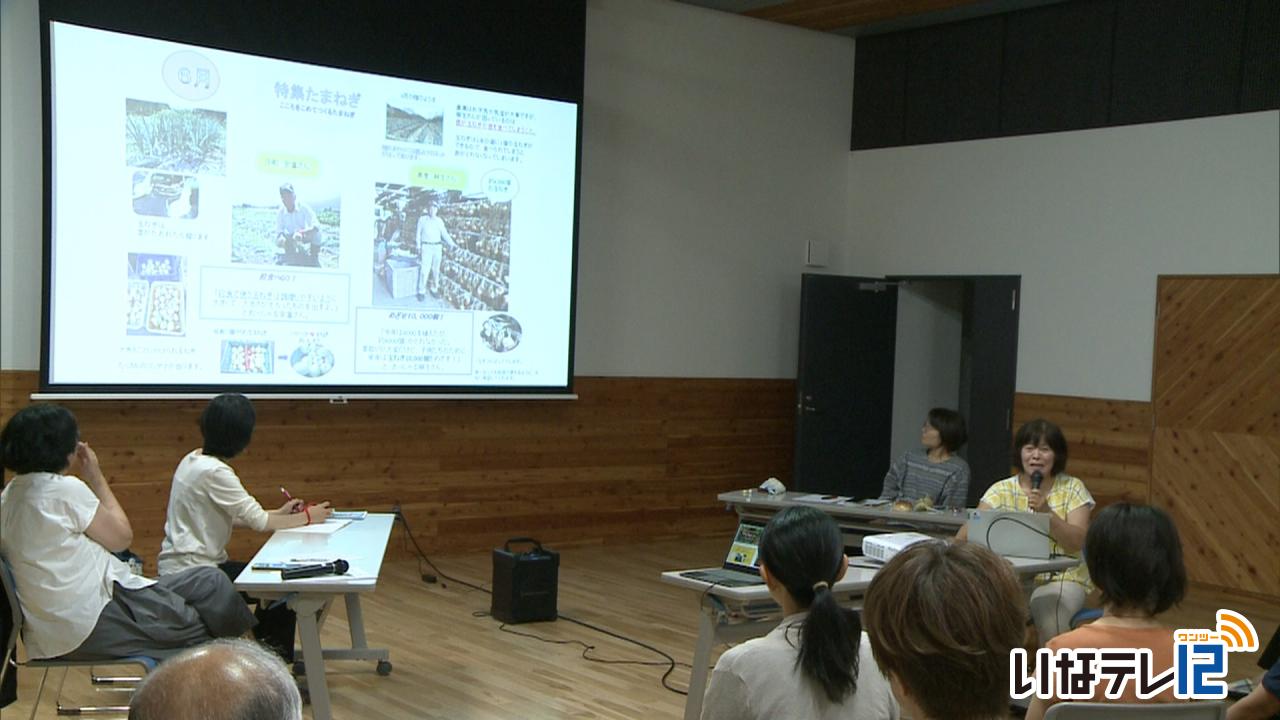

有機給食導入を考える

有機栽培の農産物を学校給食で提供する取り組みについての講演会、有機給食お話し会が15日、伊那市の産業と若者が息づく拠点施設alllaで開かれました。

お話し会では中川村の給食調理員として勤務し、定年退職後は地産地消コーディネーターとして活動している富永由三子さんが話をしました。

富永さんは「安心安全な給食とは誰が、どのようにして作った食材かが分かることです。有機給食を導入するには学校、農家、自治体の連携が必要だ」と話していました。

お話し会は女性が自立し生活できる社会づくりを目指しているグループ「暮らすroom`sプロジェクト」が開いたもので、会場には生産者や行政関係者約50人が集まり話を聞きました。

191/(月)