-

赤穂小改築完成式

02年に始まった校舎や体育館などの一連の工事が3月に終了した駒ケ根市の赤穂小学校で27日、完成式が行われた。出席した約60人を代表して中原正純市長らがテープをカットして完成を祝った=写真。

完成した管理教室棟と体育館の事業費は12億2千万円。財源は国庫補助負担金3億9400万円、起債5億4900万円、義務教育施設整備基金2億3900万円、一般財源3800万円などとなっている。

中原市長は「赤穂小は長い歴史と伝統を積み重ねてきたが、一方で施設の老朽化が目立ってきたため02年に改築事業に着手。足掛け5年にわたって計画的に進めてきたが、多くの人の協力で立派にしゅん工して感慨もひとしおだ。学校のさらなる教育力向上に期待する」と述べた。 -

日本舞踊・花柳流師範

花柳太昌(松本八寿子)さん(63)

花柳流2代目家元にじかに教えを受けたという父と母は東京・銀座で師範を務めていたが、米軍の空襲が激しさを増してきたため1945年、母の実家のある赤穂町に疎開してきた。程なく戦争は終わったが、両親は東京に帰らずに赤穂に根を下ろすことを決意。この地にまだ芽生えていなかった日本舞踊を普及させようと新たにけいこ場を開いた。

食べていくのがやっとという時代にあって踊りとは優雅な竏窒ニ周囲からは普通と違う家に見られていたが、2人の熱心な活動により、当時見るだけのものだった日本舞踊は徐々に根付き始めた。時代が次第に豊かになるにつれて習ってみようとけいこ場に通う人も増え、女の子のたしなみとしても広がった。

◇ ◇

「芸の道に学問は要らない」竏秩B普段は穏やかだが、芸には厳しかった父の方針で中学卒業後、東京・四谷の花柳昌太朗の元に修行に出された。「何も考えずに素直に従いました。でも実際に行ってみたら、想像していたより何倍もつらい生活でしたね」踊りのけいこなどそっちのけで掃除、洗濯、炊事など先生の身の回りの世話に忙しく働く毎日。踊りは先輩が教えてくれたが、上下関係の厳しさにはなかなかなじめなかった。

「踊りの練習の時、レコードをかけるのが役目でした。2枚目をかける時に音が途切れないようにするのが難しくてね。慣れるまで大変でした」時折師範が踊る時には目を皿のようにして見詰めた。「同じ踊りでも先生の踊りはやっぱり違うんですね。先生は厳しいけれど優しい人で、とてもかわいがってもらいました」

2年半後、修行のかいあって17歳で晴れて名取りとなり、1年間のお礼奉公の後、駒ケ根に帰って来た。両親の手伝いをする傍ら、日々父の手ほどきを受けて芸にさらに磨きをかけた。

「そのころ、後にも先にもたった1度だけ父と舞台で踊ったことがありました。『時雨西行(しぐれさいぎょう)』でしたが、今思えばよくあんな踊りができたなと恥ずかしくなりますね。夢中で終わったけれど本当にいい思い出です」

◇ ◇

花柳は作法に厳しいといわれるが、言葉遣いや目上の人への尊敬の念など、礼儀は世の中すべてに通じるもの。原則として着物で踊るため、着付けも自然と身に付くという。

「魅力は役になり切って踊る時の充実感ですね。舞台での踊りはその時1回限りでやり直しはききません。それだけに踊り終えて幕が下りた時の満足感は何とも言えない。でも何十年踊っていてもいまだに満足のいく踊りはないですね。むしろ、よけいに難しくなってくる。まだまだ未熟、まだまだ修行です」

80歳を過ぎて普段よろよろしている師範が舞台に出るとピシッとし、素晴らしい踊りを見せる姿を目の当たりにしたことがある。「ただ見とれるばかりでした。芸の力はすごい竏窒ニ。昔はピンと来なかった『始めありて終わりなし』という言葉が今は少し分かるような気がします」

(白鳥文男) -

サンライフ伊那の展示

伊那市西春近の伊那中高年齢者福祉センター「サンライフ伊那」は4月2日まで、05年度後期趣味創作教室の作品展を開いている。園芸、書道、水墨画など、12教室の受講者らの多彩な作品266点が、訪れた人たちを楽しませている。

出品しているのは10月縲・月に毎週それぞれの活動をしてきた245人。年代は30代縲・0代と幅広く、書道、水墨画、太極拳などが例年人気の講座をなっている。

05年度新たに開講したハーブアロマテラピー教室のキャンドル、におい袋、リースなども展示。始まったばかりということで認知度が若干低いが、母親世代の女性を中心に関心が高まっている。

同じ教室で学んだ受講者らが、それぞれの作品を見比べながら批評し合う光景も見られた。

午前9時縲恁゚後8時(最終日は3時まで)。29日は午前10時縲恁゚後2時に煎(せん)茶教室受講生によるお手前披露もある。 -

みのわ少年少女合唱団入団式

箕輪町子どもセンターの「みのわ少年少女合唱団」入団式が25日、町文化センターであった。新入団員9人を迎え、6年目の06年度は23人で歌い活動する。

団長の柴沙耶香さん(箕輪中1年)が、「歌の練習を通して心の響き合いの大切さを学んでいる。皆で心を一つにして明るく、楽しい合唱団として歌の輪、友達の輪、心の輪を広げながら、ハーモニーの輪を大きくひろげましょう」と歓迎。新入団員を代表して北原亜美さん(箕輪北小6年)は「私たちは歌が大好き。声を合わせ、心を合わせ、一緒に歌えることを楽しみにしている。音楽の楽しさ、美しさを学びながら歌の輪を広げたい」とあいさつした。

団員が「飛行船」「小さな世界」を歌い、きれいなハーモニーで歓迎。新入団員も一緒に「ビリーブ」「手のひらを太陽に」を歌い、式に参加した保護者が拍手を送った。

団員は小学3年から中学生まで。05年度は男子がいなかったが、新年度は男子児童1人が入団した。

合唱団は01年度に設立。町生涯学習フェスティバルまなびピアをはじめ各種行事のオープニング演奏などをし、昨年は5周年記念コンサートも開いた。 -

伊那北高校ジョイントコンサート

伊那北高校の音楽部と吹奏楽部による第27回ジョイントコンサートが24日、伊那市駅前ビル「いなっせ」であった。訪れた観客は、歌声と弦楽器、管楽器の奏でる迫力のある演奏を楽しんだ。

音楽部、吹奏楽部合わせて87人が出演。音楽部合唱班の「混声合唱のための組曲・蔵王」に始まり、音楽部弦楽班、吹奏楽部の順に3曲から5曲を披露。吹奏楽部にとっては、全日本吹奏楽コンクールの課題曲を発表する場でもあり、課題曲「架空の伝説のための前奏曲」をはじめ、誰もが聞き覚えのある「A列車で行こう」など4曲を演奏した。

最後は合唱、弦楽、吹奏楽によるジョイントステージ「コーラス・ハレルヤ」。3つの異なる音の調和と迫力ある演奏が、会場を沸かせた。 -

長寿を記念し、家族展

飯島町のコスモ21特設会場で25、26日、飯島町鳥居原の池宮みきよさん(93)は長寿記念として、娘、孫、孫嫁、ひ孫の8人の作品を集めた「家族展」を開いている。

池宮みきよさんの作品は陶芸、色とりどり百個以上の松本てまり。包装用のひもで編んだかごやバック。長女の北原きみ枝さん(62)=駒ケ根市=は原色押し花絵とブーケやアレンジなどまゆクラフトを並べた。

二女の知久順子さん(59)=高尾=は花を描いたちぎり絵などを、三女の池宮道子さんは花や野菜、季節感が伝わる絵手紙を多数展示した。

このほか、孫の北原美枝さんは絵手紙、池宮琴美さんはビーズ作品、ひ孫の愛弥ちゃん(6歳)も絵を展示した。

みきよさんは「娘も婿、孫もみんなが協力し、にぎやかな展示会になった」とうれしそうと話していた。

開場は午前10時-午後6時 -

画家・伊那アルプス美術館館主

垣内カツアキさん

「絵を描ける喜びは年々増すばかり。描きたい気持ちは今のほうが強い」

箕輪町富田の伊那アルプス美術館が97年の開館から10周年を迎えた。冬期休館を終え20日から、意欲的に制作した新作の油彩画40点を紹介している。

「マンネリ打破」と意を決して取り組んだ『名画ポスターシリーズ』は、マチス、セザンヌ、ルノー、ピカソらの名画ポスターを画面の一部にモチーフの一つとして取り入れた。「シャガール『誕生日』のポスターのある静物」「セザンヌなどのポスターのある静物」と題した作品で、ポスターはあくまで静物の一部で脇役だが、ポスターを入れることでどんな効果が生まれるか、果物や花などほかのモチーフとどのようにマッチできるか-などのテーマに挑んだ。

長い間構想を練っていた今回のシリーズ。「見る人に、垣内の絵のイメージがある程度できているのが怖い。変化しないといけない」。そんな思いもあった。「少しずつ中身を深め、ますます不思議な雰囲気、詩情がある絵ができれば。まだまだ境地が100%出てないですけど、自分の考えている雰囲気が表現できればいいなと思う」という。

1953年12月、高校3年生のとき、独学で学んだ油絵の10号と20号の作品2点を持ち、母と中川紀元宅を訪ねた。あれから50年以上が過ぎた。

20歳で第8回長野県展に、25歳で第5回一陽展(東京都美術館)に初入選し、その後もさまざまな賞を受賞。現在は、一陽会員、ル・サロンフランス芸術家協会永久会員。ひまわり絵画教室を主宰する。

昨年、長年の夢だった画集を発刊。古稀・画道50周年・画集発行を記念した「垣内カツアキ近作展」を伊那市の県伊那文化会館で開いた。近作の中から自選した色彩豊かで詩情あふれる大作が人々の心をひきつけた。

「絵は描きたいから描く。幼児のときにクレヨンで描いた、50数年前に油絵を始めた、そのときと全く同じ無心ですね。絵に没頭できる幸せ。夢中になれるって素晴らしい」

節目を機に一層、創作意欲が増している。「自然から何かを学び筆を取る」テーマは変わることなく、スケッチで訪れた自然の空気を吸収し、アトリエで残像をキャンバスにぶつける。独自のスタイルで作り上げる世界。「そこにどういうリアリティがあるか。『絵は心を映す鏡』という。超現実的でいい」という。

「科学技術が進歩した今、人間の心の世界を追求して創造に結び付けるのはますます大事。淡々飄々と絵に向いたいと思っても俗人の私にはできないけれど、子どものように純粋に物を見る目を養って、魅力的な絵を描きたい」と熱く語る。

(村上裕子) -

宮田村3つの保育園で卒園式

本年度から名称変更した宮田村内3つの保育園は24日、新たな園名になって初めての卒園式を迎えた。すくすくと育った97人が、楽しかった思い出を胸に元気に巣立った。

そのうち3年前に改築した西保育園は、改築後の1期入園児にあたる24人が卒園。一人ひとり保育証書を受け取り、保護者のもとに駆け寄った。

「今までありがとうございます」とあいさつ。我が子の成長ぶりに、保護者は涙で頬をぬらして喜んだ。

卒園児は園生活の思い出を個々に発表。「運動会のリレーで1位になったことがうれしかった」など、仲間と泣き笑いしながら成長した数年間をよみがえらせた。

中村美咲子園長は「考え、頑張る皆さんの姿には感心しました。その気持ちを忘れず、心やさしい立派な小学1年生になってください」と呼びかけた。

宮田村内の保育園は1975(昭和50)年に3園体制となり、数字表記による名称を使用。昨年4月に保育所から保育園に呼称が変わることにあわせ、第1を中央、第2が東、第3を西と方角表記の新たな園名になった。 -

箕輪町文化財保護審議会

箕輪町文化財保護審議会は23日、町文化センターで開き、05年度事業報告、06年度事業概要などを協議した。

06年度事業計画は、文化財調査で▽町天然記念物「白山神社社叢」の再調査(信州大学農学部委託)▽木下区有林(ブナ林)の現地視察と保護対策(「保存樹木制度(仮称)」の検討)▽町天然記念物「大出高橋神社のエノキ」に関わる被害調査-。文化財保護保存事業で▽「上ノ平城跡」取得指定地の活用の検討と展開▽「福与城跡」の整備(通常管理)方法▽「松島王墓古墳」の保護と活用の検討-を予定する。

埋蔵文化財保存事業は「福与黒津原遺跡」の緊急発掘調査、「箕輪遺跡」内バイパス周辺大規模店舗開発にかかる保護処置。

文化財普及と育成のため、文化財保護強調週間にあわせた町指定有形文化財特別公開は本年度は1日のみだったが新年度は期間を延長する予定。町郷土博物館で民俗・歴史・自然などの文化財も含む講座を月1回開く計画もある。

05年度は、県史跡「上ノ平城跡」指定土地の取得と看板修繕、町有形文化財「無量寺聖観音菩薩立像、地蔵菩薩立像」の県宝指定申請、町天然記念物「箕輪南宮神社社叢」整備、町内古民家調査、県指定史跡の周辺整備、文化財パトロールなどをした。 -

かんてんぱぱ・権兵衛トンネル開通記念工芸展シリーズ2

権兵衛トンネル開通記念「伊那と木曽の工芸作家展」の第2シリーズが23日、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで始まった。昔懐かしい光景を人形で再現する御子柴明實さん(69)=伊那市宮本町=と、木目を生かした箱や厨子、碗などを手掛ける北原昭一さん(59)=木曽町=の作品約80点が、訪れた人たちの目を楽しませている。

御子柴さんの人形は、桐の木を彫り、木目込み、彩色を施したもの。もとは桐塑人形を製作していたが、飯島悠紀氏に師事したことをきっかけに、美しいラインを表現できる木彫に取り組むようになった。

「だるま市」「そば打ち」など、自身が幼いころに目にした光景をテーマとしたものが多く、安堵(あんど)感や懐かしさがある。そのほかにも、イマジネーションから造形した作品もある。 -

まゆククラフト展

駒ケ根市東伊那の駒ケ根シルクミュージアムを拠点に活動する桑の実の会は4月2日まで、飯島町七久保の道の駅花の里いいじまで「まゆクラフト展」とまゆクラフト体験を行っている。

まゆを薄くはがして作ったバラやガーベラ、スズランをふんだんに使い豪華に仕上げたブーケ、コサージュ、まゆをはがして張りつけ、トラや犬などの動物を描いた絵、さまざまな花をかごに盛ったアレンジ、本物そっくりに作り上げた梅や桜、松などの盆栽のほか、全国農業協同組合主催の全国まゆクラフトコンクールで準グランプリに輝いた小林さな恵さんの「干支と遊ぶ」、会員の力のこもった出品作品など80点を展示した。

また、体験コーナーではまゆでかわいらしいペンギンを作る。体験料500円。 -

駒ケ根市の教職員人事異動

駒ケ根市内小中学校の転退職職員は次の皆さん(カッコ内は新任校)。

◇赤穂小▽教頭=矢澤静二(塩尻東小)▽教諭=米山香織(宮田中)田中貞光(辰野東小)薄田眞奈美(伊那東小)上野真理(高遠北小)小林かず子(手良小)有賀智(諏訪市立豊田小)山・ス重幸(伊那小)上條映子(中野市立中野小)片桐千佳(退職)▽講師=桃澤敏郎(赤穂南小)保科洋子(赤穂南小)宮下智子(退職)渡邉亜希子(小諸高)▽非常勤講師=山内典子(西春近北小)木下智子(七久保小)木下志保(飯田市立追手町小)曽根原千穂(赤穂東小)▽栄養士=北原美津子(伊那小)

◇赤穂東小▽教頭=赤羽根直樹(佐久市立臼田中)▽教諭=石田愛(退職、新規・兵庫県公立学校)伊藤彰(辰野南小)西澤茂治(飯田市立丸山小)小野教子(宮田小)宮入美雪(塩尻東小)▽講師=中村香代子(退職)清水幸治(退職、講師・南箕輪小)

◇赤穂南小▽校長=白鳥彰政(高遠小)教諭=天田良子(退職)坂本淳(退職、伊那養護学校)市川ひとみ(退職、長野養護学校)木下聖子(箕輪西小)橋爪洋幸(手良小)前原修(辰野西小)▽講師=速水英典(退職)細江文子(箕輪中部小)

◇中沢小▽教諭=曽根原浩(宮田中)川尻年輝(伊那東小)▽講師=白鳥みち江(新山小)▽非常勤講師=吉澤由範(高遠小)

◇東伊那小▽教諭=上田日登美(小諸養護学校)▽養護教諭=風間永子(組合立聖南中)

◇赤穂中▽教頭=塚田英行(飯田市立高陵中)▽教諭=北原隆(退職)木下久資(宮田中)古田昌三(伊那養護学校)村澤生悦(小諸市立芦原中)島尻英二(伊那中)横田茂樹(飯島中)久保田徹(信大付属松本中)大口春香(茅野東部中)友田ひとみ(中野市立南宮中)山崎智子(白馬村立白馬中)

▽講師=林さくら(退職)大久保美帆(白馬村立白馬中)久保田美穂(小布施町立小布施中)前田理衣(大町町立仁科台中)▽司書=林真未子(退職)▽事務=中澤麻由美(栄村立東部小)

◇東中▽校長=向山健一(退職)▽教諭=諸田直貴(退職)小林久通(伊那中)星野泰志(宮田中)大隈光子(箕輪中)徳武秀和(赤穂中)堀米玲子(伊那中)▽講師=関口善弘(東部中) -

駒ケ根市の小学校で卒業式

駒ケ根市内の5小学校で22日、一斉に卒業証書授与式が行われた。

赤穂小学校(高野普校長)では式に間に合わせようと急ピッチで工事を進め、このほど完成したばかりの新体育館で卒業生130人が晴れの卒業式に臨んだ。真新しい明るい体育館に整列した卒業生らは壇上に上がって一人一人高野校長から卒業証書を受け取った。

壇上に並んだ卒業生は向かい合った在校生らとともに『卒業の歌』を合唱。曲の合間に「お父さん、お母さん、ありがとう」と大きな声で呼び掛けると、保護者席の中のあちこちにハンカチで目頭を押さえる母親の姿が見られた。

高野校長は式辞で「心身共にたくましく成長した姿をうれしく思う。卒業生に『耐雪梅花麗』の言葉を贈りたい。努力する心、支え合う心を信じて歩んでほしい」と激励の言葉を贈った。

在校生らの拍手に送られて退場した卒業生はようやく緊張から解放され、友達同士で晴れやかに笑い合っていた。 -

刺繍教室作品展に向けて、創作に意欲

宮田村南割区の刺繍作家竹中理恵子さんが主宰する刺繍教室「オリジナルT」は、4月14日から3日間、伊那市のかんてんぱぱホールで作品展を開く。小学校1年生から85歳の女性まで幅広い年代の受講生が、百点以上を出品。世界各地の図柄や最新の技法もとりいれ、「今まで見たこともない刺繍の世界を、多くの人に感じてもらえれば」と創作に励んでいる。

昨年、フランスに留学して本場の技術を学んだ竹中さんは、世界各地で愛される刺繍の良さを広く伝えたいと思案。

高齢になっても創作意欲を燃やしている受講生の姿にも感化され、作品展を企画した。

同教室に通う20人に加え、竹中さんが講師を務める村教育委員会の学校週5日対応講座「やさしい手芸」の子どもたちも出品。

「3世代、4世代と年代関係なく続けられるのが刺繍の良さ。初心者からベテランまで技術は幅広いが、デザインや色の楽しさを感じてもらえれば」と竹中さんは話す。

1000色以上ある糸を使い分け、世界各地の図柄などを布地に縫い込む刺繍の世界。根気と色彩感覚などが求められるが、同教室最高齢の85歳の女性は「つい夢中になってしまう」と、笑顔で展示作品を仕上げていた。

作品展は駒ヶ根市のパッチワーク教室・マルコミコットンクラブとの共催で、「花のパッチワーク&世界の刺繍展」と銘打つ。午前9時から午後6時(最終日のみ午後4時)まで開場し、入場無料。 -

千村俊二さんの原画のかざり扇子を予約販売

飯島中学校を62年3月に卒業した同年生でつくる昭和36年飯島中学校卒業還暦同年会実行委員会(下平憲夫代表幹事)は、白檀の香り漂う「福寿草の扇子」「桜の扇子」の2種類を予約販売する。

原画は会員の1人、日本画家の千村俊二さん(本郷出身、春日井市在住)に依頼した。

同会は5月4日、還暦記念式典を予定、席上、出席者に記念品として渡す「福寿草の扇子」を製作する。合わせて、多くの町民に町出身の千村さんの作品に触れてもらおうと「桜の扇子」を加え、2種類を希望者に販売する。いずれも1本2000円。扇子台は別途500円。

予約は4月末までに。申し込み、詳細は同年会幹事・下平憲夫さん(TEL86・2215)、三石博さん(TEL86・4910)、下平貢さん(TEL86・2247) -

駒ケ根市文化財団基金奨励賞

駒ケ根市文化財団(渋谷敦士理事長)は第3回基金奨励賞を日本舞踊師範の花柳太昌(本名松本八寿子)さん(63)=上穂栄町=と、駒ケ根豊年おどり保存会(木下鉄人代表、20人)=中沢=に贈ることを決め、19日、授与式を駒ケ根市文化センターで開いた。花柳さんは「日本舞踊の文化がなかった伊那谷に疎開してきて、今に続く道をつけてくれた両親のおかげ。天国で喜んでくれると思う」、木下さんは「今は技術は進んだが、農家はほとんどが兼業になってしまった。昔ながらの血と汗と涙の農業を踊り継いでいきたい」とそれぞれ受賞の喜びを語った。

花柳さんは17歳で師範となり、踊りの指導や振付などを通じて日本舞踊の発展に尽力してきた。駒ケ根豊年おどり保存会は、日本古来の稲作の様子をユーモラスに表現した貴重な踊りの保存と継承に務めてきた。

渋谷理事長は「高い技術を生かし、今後も文化の発展と振興に貢献を」と激励した。

同基金は伝統芸能や芸術の振興を図ろうと95縲・9年にかけて市内の事業所や市民からの寄付を募り、総額約5千万円を集めて創設された。 -

小学校卒業式

中川村の2小学校で20日、卒業式が行われ、それぞれ思い出深い学びやを後にし、新たな世界に飛び立った。

中川西小学校(清水篤彦校長)では34人(男20、女14)が鉢植えのパンジーが飾られた花道を通って、ひな壇にそろった。

清水校長は卒業生一人ひとりに卒業証書を手渡し「いつも低学年の見本となり、リーダーとして活躍した。4月から中学生になるが、春のように暖かい心、夏のように燃える心、秋のように澄んだ心、冬のように厳しい心を持ち、充実した中学校生活を」とはなむけの言葉を贈り、門出を祝った。

在校生は「仲良く遊んでくださった6年生のお兄さん、優しく世話してくださった6年生のおねえさん、ご卒業おめでとう」と呼び掛け、巣立つ6年生に感謝し、歌で卒業を祝福した。卒業生は「今こそ飛びたとう、未来を信じて、若い力を信じて、広い広い大空に」と、巣立ちの決意を歌声に込め、会場いっぱい響かせた。

東小学校では23人(男13、女10)が巣立った。

なお、飯島町の飯島小学校は71人(男34、女37)、七久保小学校は37人(男21、女16)が学び舎を後にした。 -

木下みこし会10周年

箕輪町木下の箕輪南宮神社例大祭や、みのわ祭りなどでみこしを担ぐ「木下みこし会」が結成10周年を迎えた。18日夜、祝賀会を木下公民館で開き、会の継続とさらなる発展を誓い合った。

95年、みのわ祭りでみこしを担ぐため箕輪町商工会南部支会がみこしを手作りし、96年みこし愛好者により会を結成した。

現在会員は高校生から70歳代まで約80人。地元の祭りのほか、会の兄貴分である飯田市松尾町上溝区のみこし会元島田と交流し、八幡神社秋祭りに友情参加。マレット・きのこ会など仲間づくりにも取り組んでいる。

清水政治会長は、「今は和の心が失われつつあるが、我々はリーダーとして積極的に和の心を継いでいかないといけない。10年の節目。今までの歩みを喜び合うとともに、これからの20年、30年へと発展することの大切さを皆で誓いたい」とあいさつした。

歴代会長を代表して唐沢祥朗さんは、「これからも長く続け、担いでよかったと言われるみこしにしてほしい」と話した。

今後は組織強化や会員拡大などに取り組む。同日の05年度総会では役員改選があり、会長に唐沢祥朗さん、副会長に原康雄さん、副会長・会計に森谷良明さんを選出した。 -

東部中学校合唱部サンクスコンサート

伊那市立東部中学校合唱部のサンクスコンサートが19日、伊那市生涯学習センターホールであった。こども音楽コンクール中学校合唱の部で、全国1位の文部科学大臣奨励賞を2年連続受賞した記念と感謝の気持ちを込めた受賞曲の熱唱に、満席の観客は割れんばかりの拍手を送った。

受賞曲は組曲「御柱の情景より」深山にて・里曳き(作詞作曲・唐沢史比古)。心に迫る重厚な響きで、全国1位の実力を存分に聞かせた。ホールは感動に包まれ、素晴らしい演奏にしばらく拍手が鳴り止まなかった。

コンサートの前半は、部員が日ごろどのように練習し高め合っているかを伝える構成。小人数のゴスペルや男声合唱の響き、ピアノ弾き語り、ギターやヴァイオリン演奏などを盛り込み、合唱部顧問の唐沢流美子教諭の楽しい司会で、部員が次々と美しい歌声、演奏を披露した。 -

おやじ塾絵手紙挑戦

宮田村公民館が開く中高年男性のための生きがい講座「おやじ塾」はこのほど、絵手紙づくりに挑戦。慣れない筆づかいに悪戦苦闘しながらも、手描きの楽しさにふれていた。

伊那市の倉科照子さんが講師。おやじ塾のメンバー約10人は、果物や野菜を観察しながら、ハガキ上に筆を走らせた。

墨で輪郭を描き、色を塗る。バナナやデコポンなど色鮮やかなものから、緑が映える旬のふきのとうまで。差し出し人に宛てた文章も考えた。

「たまには妻に宛てて手紙を書いてみるか」とあるメンバー。まわりの人たちに「そりゃ、奥さん感激しちゃうなぁ」と冷やかされつつ、絵手紙の世界を満喫していた。 -

伊那谷作家展

駒ケ根市菅の台の駒ケ根高原美術館は1996年から02年にかけて同館で個展を開いた坂本勇さん=伊那市、柴田久慶さん=駒ケ根市、村上忠志さん=辰野町=の3作家の絵画13点を集めた作品展を4月13日まで開いている=写真。

主体美術協会会員の坂本さんは、春を待ち望む人の気持ちを果樹園の情景に重ねて表現した「春を待つ果樹園」など3点を、国画会会員の柴田さんは、情熱的な恋心を感じさせる130号3枚の大作「Ren・恋」など4点を、二紀会会員の村上さんは、人間の孤独感を表現した「ひとたち(孤)II」など6点をそれぞれ展示している。

午前9時30分縲恁゚後5時。大人1千円、大学・高校生800円、小・中学生500円(小・中学生は毎土曜日無料)。水曜日休館(4月からは無休)。問い合わせは同館(TEL83・5100)へ。 -

宮田小2年が百人一首カルタで意欲

宮田村の宮田小学校2年生106人は、1年生の時から百人一首カルタを授業に取りいれている。楽しみながら覚えることで、自然のうちに漢字能力や集中力などが向上。がぜんやる気を出す児童も多く、勝ちぬき方式による「名人、クイーン戦」も子どもたちの発案で始まった。

1年生の時に始めた百人一首大会。正月だけでなく、年間のライフワークとなり、15日の大会で通算7回目を迎えた。

児童の要望で前回から、名人位を頂点に勝利するごとに階級をあげていく方式を採用。大きく4つのクラスに分かれての個人戦だが、トップ22人の「名人、クイーン」級は小学校低学年とは思えないハイレベルな争いだ。

対戦中は脇見もせず、無駄話もない。集中力を高め、上の句をほんの少し詠んだだけで反応する。多くが百人一首全てを暗記しているという。

1回の大会で5、6試合こなし、その間も勝てば上位にあがり、負ければ下位に沈む。

厳しい戦いの中、1度も陥落することなく名人位の座を守っている本田峻太君は「(カルタを)取るのが本当に楽しい」と話す。

その学習効果は国語力の全般にも好影響を与えていると、担任の丸山雅夫教諭は説明する。大半の児童が漢字検定に合格。さらに古文の難しい言葉や読み方も興味を持って習得しているという。

「国語だけじゃない。がぜんやる気を出し、意欲を持った子が目立つ。集中力にも影響があると思います」。

目標を持って・ス勝負・スする学習は3年になっても続く。 -

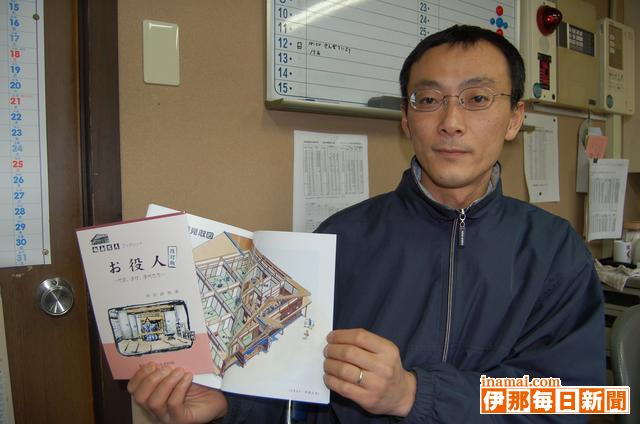

改定版「お役人」発刊

飯島町歴史民俗資料館飯島陣屋はこのほど、ブックレットシリーズの「お役人」改定版を発刊した。

A5判、千部発行、1部300円で飯島陣屋で販売。

94年に発刊した初版が完売になったため、章立ては同じだが、内容はさらに充実、写真も最新にした。

著者は初版同様、西沢淳男さん(大学講師)=埼玉県在住=。西沢さんは幕府体制の中間管理職、知られざる代官の素顔、悲喜こもごもの実像と虚像を描いた「「代官の日常生活」の著者。改定版「お役人」にも、そのエッセンスが入っている。

改訂版は(1)陣屋のお役人たち(2)お役人の仕事(3)お役人の昇進(4)お役人の実像-からなり、改定版では陣屋の1年、年中行事の内容を充実させた。正月や2月の初午、3月は上巳(じょうし)の節句、6月は疫気をはらうために16個の菓子やもちを神に供え、食べる嘉祥(かじょう)など行事の様子を詳しく記した。

飯島陣屋ブックレットは陣屋が復元、公開された94年から刊行。既刊は「お役人」のほか「伊那県時代-飯島陣屋から伊那県庁へ(高木俊輔著)」「江戸幕府の天領(村上直著)」同資料館編の「信濃の天領陣屋」「陣屋があった江戸時代」の5冊がある。 -

日本棋院駒ケ根支部副支部長

塩澤明さん(76)

赤穂公民館の囲碁講座で講師を務めて11年。4歳から83歳の市民ら約40人が集う講座で週1回、碁を教えている。さらに、講座だけでは飽き足らず、もっと強くなりたい竏窒ニいう子どもたちを自宅に招き、熱心に指導を続けている。

「囲碁は年齢、性別に関係なく楽しめるのがいい。難しいと思われがちだが決してそんなことはないし、覚えればこんなに楽しいものはないですよ。それに非常に奥が深くて、打てば打つほど夢中になる。そこが魅力ですね」

◇ ◇

豊科で米屋を営む両親の間に男5人、女4人の9人きょうだいの8番目として生まれた。「兄たちの通知表は甲ばかりだったが、自分だけは乙が3つばかりあった。宿題だけは家に帰ってすぐにやったが、まあ、家の中で本を読むより外に行って遊び回ってばかりいる子どもだったね」

旧制松本中学(現松本深志高校)時代、キャンプに行った高原で友人と散策していた時、北アルプスの常念岳を背にして子どもが無邪気に遊んでいる光景が目に映った。目の前に広がる絵のような情景に感動し、友人に「おい、教員やらないか」と問いかけられて「いいな。やりたいね」と即座に答えた。

1950年、20歳で数学教師として豊科の高家(たきべ)中学を皮切りに教員生活をスタート。以降県内各地の小中学校で教壇に立った。

囲碁との出会いは23歳の時。当時の校長が初段で、教頭はじめ教諭らがこぞって囲碁に打ち込んでいたことから先輩に「お前もやれ」と教えられ、たちまちその面白さのとりこになった。

「授業中にもね、この生徒は碁に向いている、やらせたらうまくなるだろうな竏窒ネどと考えたりしていた。ふと天井を見上げると碁盤に見えるほど、本当に夢中でした」

◇ ◇

松本や上伊那で校長を歴任するなどして退職。「その後は専ら囲碁三昧。だが昔は一晩中打っていても平気だったのが、今は年のせいか一番で駄目だね」とぼやく。「打つ時の集中力がなくなった。でも生徒に教える時は真剣ですよ。教える時にはいい加減なことはできないからね。やっぱり教えることが好きなのかな」

囲碁のほかにも拓本、絵画、郷土芸能などへの造詣も深い。

「始めたら何事も徹底的にやらないと気が済まない困った性分でね。94年に5段を取った時も土蔵に閉じこもって一生懸命にやったもんだ。もっともそれ以降はちっとも腕が上がらないけれどね。言わば万年5段ですよ(笑)」 -

飯島中学校の卒業証書授式

飯島町の飯島中学校(竹沢代蔵校長)で17日、卒業証書授与式が行われ、115人(男49、女66)が9年間の義務教育を修了し、思い出深い学びやを後にし、新たな世界に飛び立った。

在校生や教職員、保護者らの拍手の中、卒業生らはさわやかな笑顔で入場。

竹沢校長は卒業生一人ひとりに卒業証書を手渡し「堂々として、謙虚、存在感のある一流の中学生だった。互いに高め合い、磨きあった学年集団だった」と校内での卒業生の姿に触れ「高校ではたくさんの本を読み、自ら学ぶ学生であってほしい」と期待し、門出を祝った。

在校生を代表し、丸山春花さんは「1人がみんなを、みんなが1人をきづかう生徒会を築いてくれた。部活ではやさしく励ましてくれた」と感謝し「これからはそれぞれ別の道を歩むことになるが、飯島中学校の思い出を胸に、決して、あきらめず、夢と希望を持って1歩1歩進んで」と激励し、送辞とした。

これを受け、卒業生を代表し、中村明弘君は「1年の時から歌に力を注ぎ、だれにも負けない歌声を作ることができた。これからも全校合唱の火を燃やし続けて」と希望「それぞれの道に旅立つが、飯中の3年間の思い出を胸に、困難を乗り越え、夢に向かって大きく羽ばたいていきます」と旅立ちの決意をにじませた。

全員で体育館いっぱいに「大地讃頌」を響かせ、卒業生は万感の思いを込めて「フィンランディア」を歌い上げ、別れと旅立ちの歌とした。

なお、中川村の中川中学校でも05年度卒業証書授与式が行われ、79人(男43、女36)が義務教育の過程を終え、巣だった。 -

駒ケ根市の2中学で卒業式

駒ケ根市の赤穂中学校、東中学校で17日、それぞれ卒業式が行われ、354人(男子188、女子166)の生徒が9年間の義務教育を終えた。

東中(向山健一校長)の卒業生は男子27、女子20の計47人。卒業生代表の工藤由紀さんは涙で声を詰まらせながら「3年前、期待と不安を胸に入学して以来たくさんの思い出ができた。その間、時に厳しく導き、優しく見守ってくれた先生や家族に心から感謝したい。卒業を機に自分の道を切り開き、それぞれの希望に向かって頑張りたい」と答辞を述べた。

卒業生は在校生らの歌う『蛍の光』に送られながら、3年間の思い出の詰まった母校を静かに後にした=写真。

向山校長は式辞で「3年生は学校の顔だ、と以前話したが、皆よくその期待に応えてくれた。周囲に支えられ、生かされて巣立ちの日を迎えられたことにあらためて感謝しよう」と述べた。 -

胸をはって中学生に 小学校でも卒業式

伊那市の東春近小学校で17日、05年度卒業生の卒業証書授与式があった。6年生63人(男子34人、女子29人)が思い出が詰まった学び舎を巣立った。

橋爪伝校長が一人ひとりに卒業証書を手渡し「児童会で取り組んだ全校あいさつ運動では皆の心と心がつながり仲良くなれた。中学校へ行っても心のあいさつ運動を続ければ未来は必ず開ける」とエールを送った。

在校生は「いっぱい遊んでもらえてうれしかった」「全校をまとめてくれた6年生が作り上げたような楽しい学校にしていきたい」などと、言葉を添えて歌をプレゼントした。

卒業生は後輩たちの気持ちに対して「在校生の皆さん心温まるメッセージありがとう。4月からは新6年生を中心によい学校になれるよう頑張って」と感謝した。

卒業生は教諭や在校生らに見送られるなか、胸をはって堂々と退場。式場を出ていく児童たちを見守る保護者のなかには、目頭をハンカチで抑える母親らの姿も多く見られた。 -

県伊那技術専門校で修了式

南箕輪村南原の県伊那技術専門校で17日、本年度修了式があった。木工や木造建築、機械など普通と短期の合わせて7科56人(男45、女11)が半年から2年間で技能を習得し、社会で活躍する。

在校生や職員が見守るなか、石川秀延校長が各科の代表者に修了証書を手渡した。皆勤者13人への賞状授与もあった。

石川校長は「入校当初の目標や情熱を失うことなく知識と技能を身に付けたが、それは生涯を通じて大きな糧となる。常に問題意識をもつ職業人になってほしい」と激励した。

木工科の池田豊さん(29)=箕輪町=が「習得した技能をさらに向上させ、社会に貢献していきたい」と答辞した。

修了生は17歳縲・1歳で平均年齢31・6歳。県内者が38人、県外者が18人で、このうち40人(15日現在)が就職が内定している。 -

5月から旭座で記念映画祭

伊那市の旭座は5月下旬縲・月上旬、伊那市・高遠町・長谷村の合併に伴う新市誕生、伊那と木曽を結ぶ権兵衛トンネル開通を祝い、記念映画祭を企画した。「昭和」をテーマに、名作から最新の話題作を取り上げる。

第1弾は「大森林に向かって立つ」(61年制作)「愛と死をみつめて」(64年制作)で、伊那市にゆかりのある作品を選んだ。上映期間は5月20日縲・月2日。

「大森林竏秩vは伊那谷でオールロケーションし、JR伊那市駅前、通り町、三峰川水系などが登場する。伊那の大森林にふらりと流れてきた主人公アキラが山の無法者たちを相手に正義の斗魂を燃やす娯楽アクションで、原木を載せて天竜川の切り立った断崖を突っ走るトラック同士の激突、アキラの伊那節、南アルプスの風光など見どころ満載。出演は小林旭、浅丘ルリ子ら。

「愛と死竏秩vは、東春近出身のジャーナリスト河野実さん著。河野さんと、軟骨肉腫と闘いながら亡くなった大島みち子さんとの3年にわたる往復書簡をもとに、映画化し、大反響を呼んだ作品で、浜田光夫、吉永小百合が主演した。

第2弾は「カーテンコール」(6月3日縲・6日)、第3弾はアンコール上映「ALWAYS竏虫O丁目の夕日」(6月17日縲・月7日)。

旭座では「作品はビデオでも見られるが、映画館の大きなスクリーンで感動と迫力を味わってほしい」と話している。

上映時間はこれから詰める。 -

【記者室】民謡「御嶽山」を広めるには

南箕輪村公民館は本年度、民謡「御嶽山」講座を初開講した。05年1月に村無形文化財の指定を受けた民謡「御嶽山」を広く村民に知ってもらい、踊る人が増えることを願っての講座で、3人が修了した▼指導した大泉御嶽山保存会によれば、わずか10回の講座で踊りを覚えるのは大変とのことだが、「よく覚えた。立派」と受講者を称えた。修了式で踊り終えた受講者の一人は「御嶽山はとてもいい。なくしたくない」と言った▼村公民館は新年度も講座を計画する。「好きでないとできない」と保存会。歴史ある民謡を絶やすことなく、さらに広めていくことは容易ではない。受講者確保には、単なる募集だけでなく魅力をアピールする機会も必要ではないだろうか。(村上記者)

2510/(土)