-

祇園祭祭典委員

あばれみこしで有名な宮田村津島神社の祇園祭(7月)を運営する氏子総代、祭典委員会の合同会議が18日夜、同神社社務所で開かれた。300年以上続く祭りの成功と無事を確認し、祭典役員を決めた。

会議には今年の氏子総代会長の川手弘昭さん=町2区=、副会長の富田好男さん=町1区=、会計の長矢好幸さん=町3区らが出席。若手でつくる祭典委員約40人と協議し、委員役員を決めた。

あばれみこしを仕切る「2年祭典」の委員長は宮沢良人さん=町3区=、同副委員長は野溝秀明さん=町1区=、同会計は小田切洋一さんを選任。

祇園ばやしの屋台巡行を手がける「1年祭典」の委員長は遠山俊幸さん=町2区=、同副委員長は大前耕一さん=町3区=、同会計は下井孝さん=町1区=を選んだ。

役員は「けがなく、事故もなく、安全な祭りを心がけたい」とあいさつした。

あばれみこしと屋台が登場する祇園祭宵祭りは今年も7月第3週土曜日の15日、本祭りは翌16日に開く。 -

高齢者クラブ連合会作品展

駒ケ根市高齢者クラブ連合会(池上重雄会長)は第31回作品展を駒ケ根駅前ビル・アルパで20日まで開いている。会員133人が出品した陶芸、書道、手芸、絵画、写真などの力作282点が展示されている=写真。訪れた人たちは作品に顔を寄せて見詰め「なかなか大したもんだ」などと感心しながらじっくりと鑑賞していた。

19日午前9時縲恁゚後4時、20日午前9時縲恁゚後2時。入場無料。 -

中央保育園の交通安全教室

宮田村中央保育園は17日、交通安全教室を同園で開いた。全園児が横断歩道の渡り方など、正しい交通ルールを学んだ。

県交通安全教育支援センターのスタッフ3人が講師。着ぐるみが登場する芝居仕立てで、信号の見方、正しい道路歩行などを分かりやすく伝えた。

「信号の前では必ず止まる。横断歩道は右見て、左見て、また右を見る。手をはっきりと高くあげてください」と指導。

さっそく年長園児は横断歩道を渡る模擬訓練に挑戦し、教わった通りに歩行していた。

教室は保護者会(加藤正樹会長)の主催で毎年実施。都合がついた保護者も参加し、園児と一緒に受講した。 -

園児の交通安全教室

宮田村中央保育園は17日、交通安全教室を同園で開いた。全園児が横断歩道の渡り方など、正しい交通ルールを学んだ。

県交通安全教育支援センターのスタッフ3人が講師。着ぐるみが登場する芝居仕立てで、信号の見方、正しい道路歩行などを分かりやすく伝えた。

「信号の前では必ず止まる。横断歩道は右見て、左見て、また右を見る。手をはっきりと高くあげてください」と指導。

さっそく年長園児は横断歩道を渡る模擬体験して、教わった通りに歩行していた。

教室は保護者会(加藤正樹会長)の主催で毎年実施。都合がついた保護者も参加し、園児と一緒に受講した。 -

箕輪町通学安全パトロール隊連絡協議会

3月末に立ち上げ

箕輪町の子どもの安全を守る通学パトロール隊の活動充実のため、町、町教育委員会、学校、保護者らが連携して通学安全パトロール隊連絡協議会を3月末に立ち上げる。17日、町役場であった準備会で決定した。

町内の中部・北・東・西小では、安全みまもり隊や通学パトロール隊がすでに活動。南小は2月13日から活動を始めており3月4日に結成式をする。

連絡協議会の設置により、各地域のパトロール隊が要望や問題点について意見交換し、情報を共有することで、よりよい活動を目指す。

組織は町長、教育長、箕輪町警部交番所長、各校の通学安全パトロール隊代表、小・中学校事務局(教頭)、保護者で構成。緊急時など必要に応じて会を開き、活動状況の確認や連絡調整、意見交換、危険な場所や不審者情報など情報の共有化を図る。 -

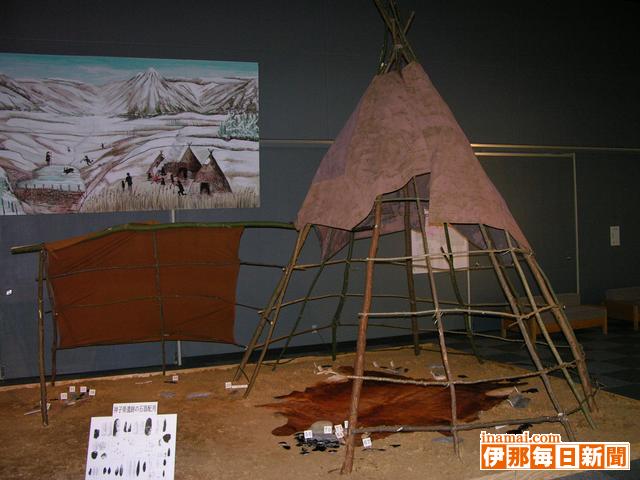

原始・古代テーマ別考古展

駒ケ根市立博物館で特別企画展「実験・予見による考古学竏柱エ始・古代テーマ別考古展」が4月30日まで開かれている。学芸員の田中清文さんの予見を基に原始・古代を5テーマに分け、市内をはじめ各地で発掘された土器・石器などを中心に展示している。テーマは▽御子柴遺跡の石器群▽舟山遺跡の遺構と遺物▽縄文中期の蛇文様と埋甕風習▽伊那谷縄文中期後葉における曲流渦巻文土器の系譜▽塩尻市芝宮銅鐸と古代中国陰陽五行説の関係竏秩B

御子柴遺跡=南箕輪村=での出土状況から、石器を保管する納屋のような物があったのではないか竏窒ニする田中さんの仮説に基づいて、当時の風景が再現されている。

午前9時30分縲恁゚後6時30分。月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)休館。入場無料。 -

県看護大出願状況

駒ケ根市の県看護大(深山智代学長)は06年度一般入学試験の最終出願状況を15日付でまとめた。試験は前・後期があり、前期は定員42人に対して出願者は78人(男子8・女子70)で倍率は1・9倍。後期は定員8人に対して出願者は60人(男子5・女子55)で倍率は7・5倍。05年度の前期2・7倍、後期12・1倍に比べて「広き門」となった。出願者は前後期共に県内が約6割を占めている。

試験は前期が25日に、後期は3月13日に同大で行われ、いずれも小論文と面接が課される。合格発表は前期が3月1日、後期は同20日の午前10時から同大に受験番号が掲示されるほか、インターネットでの閲覧もできる。 -

6年間最後の授業参観

宮田村の宮田小学校は16日、高学年の授業参観を開いた。6年生は小学校生活最後の参観。卒業まで1カ月をきった現在の気持ちや6年間の思い出を一人ひとり発表し、保護者に感謝も伝えた。

6年の3学級は各教室で参観を行なった。それぞれ「今わたしはぼくは」をテーマに各児童がスピーチ。今取り組んでいることを発表したり、友達のこと、学校での思い出などを語った。

野球やサッカー、新体操にトランペット鼓隊など。取り組んできたスポーツや文化活動について目を輝かして話す子どもたち。

一方でキャンプや臨海学校など、友人と一緒に楽しんだ良き思い出話も。

「一生懸命働いているお母さんをみならいたい」と自分の将来や夢を語る児童もいた。

参観した保護者は堂々と発表する子どもたちの姿に目を細め、成長を改めて感じていた。 -

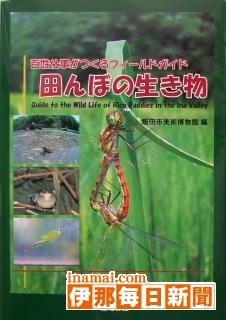

「伊那谷田んぼの生き物」全国書店で販売開始

伊那谷を中心に自然に近い形での水稲や野菜の栽培を進め、田んぼや畑に集まる虫や小動物の観察をしているグループ「ひと・むし・たんぼの会」(代表・小川文昭さん)。このグループが調査・作成した図鑑、「伊那谷田んぼの生き物」(飯田市美術博物館編)がこのほど、東京の築地書館から再出版され、全国の書店で販売が始まった。「百姓仕事がつくるフィールドガイド竏駐cんぼの生き物」と名称も変った。

04年夏に飯田市美術博物館で開いた同会の企画写真展に合わせて1500部印刷されたが、予想以上の好評で05年秋には完売、品切れ状態になっていた。再出版の道を探っていたところ、築地書館から話があり、再出版となった。

図鑑では、春の田起しから、代掻き、田植え……と1年の農作業の進展を追いながら、四季折々の水田環境の変化とそこに暮らす生き物を写真と文章で紹介している。田んぼに棲む、昆虫類・爬虫類・魚類を網羅した決定版。写真や文章は、会員が実際の農作業のただ中で撮影し、綴ったものであることが最大の特徴。

農に生きる人の視線で虫を見、虫の視線で人を見ている。

本紙でも毎週金曜日(変動有り)に「ひと・むし・たんぼの会」のリレーエッセーを連載している。

定価は2000円+税。飯田市美術博物館、全国書店、AMAZONなどのネットショップで購入できる。 -

「小林上等兵のヒロシマ」を鑑賞

飯島町教育委員会は10日、文化館で町内の2小学校6年生107人を対象に、平和教育の一環として朗読劇「小林上等兵のヒロシマ」の鑑賞会を開いた。

葛岡雄治脚本、演出の「小林:」は、飯島町高尾の小林正巳さんの体験をもとに、第2次大戦当時の記録映画や被爆者の手記の朗読、群読、被爆者が描いた爆心地の絵などで構成した。03年2月の初演以来、毎年飯島小6年生が鑑賞、今年から七久保小6年も参加した。「この子たちの夏を読む会」が出演した。

小林上等兵の回想場面「日本が戦争に突き進んだ暗黒の時代に、青春をもみくちゃにされながら生き延びてきた:」に始まり、真珠湾奇襲攻撃、太鼓の連打で原爆の炸裂(さくれつ)音を表現、地獄絵さながらの爆心地広島の様子を歌った詩や、手記の朗読と続いた。

劇中、与謝野晶子の「君死に給うことなかれ」「原爆許すまじ」などの歌や、ハーモニカで「故郷」が流れ、被爆者の痛み、怒り、悲しみが子どもたちの胸を締め付けた。

最後に小林上等兵は「核兵器の恐ろしさ、戦争の悲惨さは絶対に風化させてはならない」と訴え、子どもたちに平和の尊さを再認識させた。 -

赤穂南小子どもを育てる会年度末総会

地域で子どもを育てていこうとPTA、学校のほか通学区の区長、青少年育成委員、民生児童委員、高齢者クラブ、警察などでつくる赤穂南小学校の「南小子どもを育てる会」(松原全志会長)は15日夜、同小で年度末総会を開いた。委員ら約40人が出席して一年間の活動を振り返り、来年度に向けての活動のあり方についてグループ討論などを行った=写真。

討論のテーマは「子どもの健やかな成長のために大人、家庭、地域、学校は今後さらに何ができるか」竏秩B5グループに分かれた参加者らはそれぞれ車座になって「子どもは親の背中を見て育つ。うまく育ってほしければ、まず大人同士が地域の行事などに積極的に参加して交流することだ」「子どもに声を掛けることを長く継続していくことで顔見知りが増え、地域の中のつながりができるはず」「子どもが主役になる体験の場をつくり、大人も共に参加していくことで地域力が養われるのでは」などと熱心に意見を交わしていた。 -

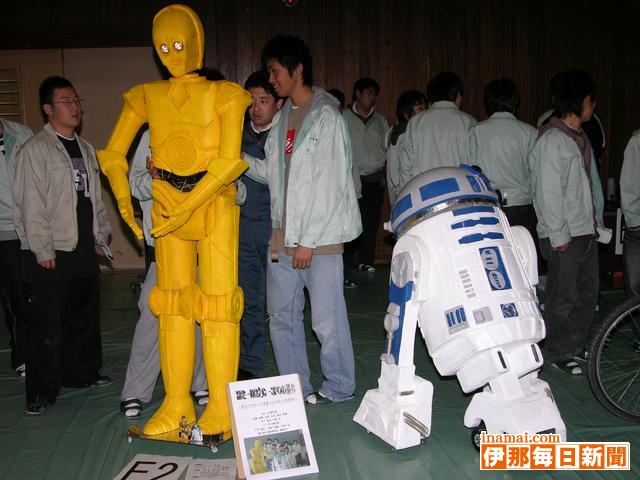

駒工課題研究発表会

駒ケ根工業高校の3年生が思い思いに取り組んできた研究成果を発表する第8回課題研究発表会が16日、同校で開かれた。電気、機械、情報技術の各科から選ばれた各2テーマのほか、特別発表として3科の共同プロジェクトである燃料電池自動車についての発表が行われた。

12月に駒ケ根自動車学校のコースで初の走行実験に成功した燃料電池車は全長2・3メートルの1人乗り。水素と酸素の化学反応を利用して発電する燃料電池を角パイプ製の溶接フレームに搭載した前2輪、後1輪の3輪車で、後輪内に組み込んだホイールインモーターで駆動し、約2時間の連続走行が可能。製作に当たった生徒らは誇らしげに開発の苦労などを発表した。

会場の体育館には3年生がかかわった全作品が展示され、生徒らは作品をリモコンで動かしたり、訪れた人たちの質問に答えたりしていた。映画『スター・ウォーズ』シリーズに登場する人気ロボットなども展示され、来場者の注目を集めていた=写真。 -

大田切獅子保存会が郷土民俗芸能を語り継ぐ集いに参加

宮田村大田切区の大田切獅子保存会(田中正登会長)は19日、高遠町で開かれる「第3回郷土民俗芸能を語り継ぐ集い」に初参加する。村内の姫宮神社例祭や地元敬老会には獅子舞を毎年奉納しているが、村外での演舞は久しぶり。「せっかくの機会。多くの人に喜んでもらえれば」と、稽古に励んでいる。

今月初めから練習を開始。仕事を終えた夜間に会員が集まり、「平(ひら)の舞」「悪魔払(あくまっぱらい」の舞を調整し続けている。

30、40代のメンバーでも1回踊ると、息がきれるほどハードだが、疲れも見せず何度も繰り返して練習。お囃子も音色をあわせ、より美しい見せ方を追求していた。

宮田村誌によると、大田切の獅子舞は明治初期に始まったとされる。7年に1度のお練りは勇壮で、伝統芸能として今も多くの人に愛されている。

対外的な演舞は10年ほど遠ざかっていたが、「せっかくの良い機会」と集いへの参加を決定。当日は会員20人ほどで会場に出向き、最高の演舞を披露する。 -

桜守、探検隊の成果堂々と

国土交通省天竜川統合管理事務所は16日、「子供の感じた美和ダム発表会」を長谷村公民館で開き、美和湖で総合学習に取り組む伊那市の伊那小学校5年勇組と智組の児童が1年間の活動の成果を披露した。

美和ダム周辺の桜の診断をし、管理にあたってきた勇組33人は、枝がほうき状に異常成長し、栄養分を奪う伝染病「テングス病」などの病気を紹介して、治療方法を説明。「桜は植える間隔が狭いと病気や害虫が発生しやすくなる」などポイントをしぼって植え方も発表した。

来年度、苗木まで育成したエドヒガンザクラ、タカトオコヒガンザクラなど数種の桜を美和ダム周辺に植える予定で、「卒業後も、1年に1回は桜の世話をしに来て、守り続けていきたい」とした。

手づくりの木製カヌーで、美和湖周辺の環境を調査している智組32人は、他校とのカヌー交流、水温・水深調査、土石流調査、アレチウリの駆除、自然観察などの活動での結果や課題をまとめ、寸劇を交えて発表した。

「美和湖の不思議をもっと調べて、カヌーの楽しさや美和湖の魅力を多くの人に知らせたい」「人とダムのかかわりや、災害に対してどうかかわったらいいか調べ、積極的に考えていきたい」「美和湖の自然の良さを地域に紹介していきたい」など今後の活動の抱負を語った。

発表会に訪れた地域住民ら約20人は真剣に耳を傾け、児童が熱心に活動に取り組む姿勢に感心していた。

同管理事務所は昨年、勇組を「美和ダム桜守」、智組を「美和湖探検隊」に任命している。 -

みやだ夏祭り開催へ

隔年開催に変わって2度目となる宮田村の「みやだ夏祭り」が、今年も予定通り開催する見通しになった。マンネリ化なども言われてきたが、前回2年前は当時の宮田小児童がよさこいソーランを披露するなど、新たな出し物で盛りあがりもみせた。村などでつくる実行委員会は、各種団体や住民の意見などを取り入れながら、今後内容を煮詰めていく考えだ。

夏祭りは7月の第3日曜日に開き17回目。村中心街を歩行者天国にして踊りを主体にしたイベントで、前回から隔年開催に変わった。

前回は計画段階から住民の意見を聞く懇談会を設けたほか、幅広く参加を呼びかけたことも功を奏して、例年以上の盛りあがり。子どもたちなどの新たな出し物も人気を集め、後押しした格好となった。

実行委員会事務局の村商工観光係は、今年も例年通り開催日を津島神社祇園祭翌日の7月16日に予定。今後は3月に代表者会議、4月に実行委員会を立ち上げて、祭りの内容を固めていく。 -

児童会役員選挙堂々と立会演説

上伊那の小学校で児童会役員選挙があり、児童たちが熱い演説合戦を繰り広げている。伊那市の伊那西小学校(臼井和夫校長、84人)では15日、立ち会い演説会と投票をして、新役員が誕生した。

児童会長に5年生の佐藤修平君と武田さやかさん、副会長に4年生の唐澤恵介君と伊藤夏輝さんが立候補。2縲・年生の投票で、会長は武田さんが当選。副会長は次点の佐藤君と副会長選で当選した唐澤君の2人。伊藤さんは書記に決まった。

武田さんは学校全体や地域とが仲良くなるために「高学年が積極的に低学年にあいさつすることで、あいさつ運動が広がる。そうしたらきっと、地域の人にもあいさつをするようになる」と主張。佐藤君は廊下の通行ルールを守れない人がいることについて、工夫しながら対策を実行したいと公約した。

投票箱は昨年に続き市選挙管理委員会から借りた。伊那西小の選挙管理委員長の田中聖人君は「皆、実際の投票雰囲気が味わえたのでは」と満足。役目を終え安堵(あんど)した。 -

上伊那岳風会が吟道講習会

詩吟の上伊那岳風会(堀内岳茂会長)は12日、赤穂公民館で、講師に島田岳創さん(諏訪岳風会)を招き、吟道講習会を開き、約180人が受講した。

島田さんは項羽の「四面楚歌」の中の漢詩「力抜山兮気蓋世 時不利騅不逝 騅不逝兮奈何 虞兮虞兮奈若何」を取上げ「わが力は山をも引き抜くほど、気力は世を圧倒するばかり、しかし、時運に見放され、愛馬の騅(すい)も進まない、騅が進まないとて、どうできようか、虞よ虞よおまえをどうしたらいいのだろうか」と通釈した。

続いて、島田さんは1節ずつ吟じ、吟息や高低、余韻など吟技の基本を講習した。

島田さんは40年満州に生まれ、75年諏訪岳風会に入会、全国選抜者吟道大会、優秀吟道大会に県代表として10回出吟、83年全盲になる。詩集、エッセイ集など著書多数。 -

文化団体連絡協議会総会、会則改正

飯島町内文化団体で組織する飯島町文化団体連絡協議会は13日夜、05年度総会を開き、団体代表ら約30人が出席し、役員体制のスリム化、負担金廃止など大幅な会則改正を決めた。

同協議会は「役員選出が各団体の負担になり、団体数の減少、加入団体への負担増を招いている」「非加入団体も文化祭に参加でき、不公平」「文化館の施設を利用する団体と、しない団体のメリットの差が大きい」-などの課題を受け改正を検討した。

主な改正のポイントは▽「会長」「副会長」以外の役員を廃止▽会計、負担金の廃止▽文化祭は役員主導から参加団体主導に転換▽文化団体間のネットワークづくりに重点を置く-とした。

また、総会では役員改選も行い、会長に三石繁さん(飯島ビデオクラブ)、副会長に春日有美さん(南町カルテット)を選び、当面の事業計画に▽いいちゃん文化祭への参加(10月21、22日予定)▽加入団体が協力して行う事業の企画・運営▽文化館エントランスを利用した各団体の展示発表▽全体交流会の研究▽新規会員の加入促進-などを盛り込んだ。 -

授業参観と給食で交流

飯島町の七久保小学校・飯島小学校の6年生の交流会が飯島小学校などで行われ、飯島中学校の授業を参観し、給食で交流を深めたた。

両校の6年生107人は飯島中学校に集合。米山隆司教諭から入学までの心構え、授業内容や部活動、委員会活動、1年間の行事など中学生活全般について説明があった。

この後、仮クラス編成で3クラスに分かれ、担任教諭らの引率で、3年の音楽や1年の国語などの授業を見学し、中学生活に理解を深めた後、飯島小学校に移動。

仮クラスごとに分かれて給食交流。仮3組は家庭科室に陣取り、飯島小学校児童が給食の準備を整え、「いただきます」。児童らはテーブルごと、自己紹介し、「おいしいね」「カレーは好きですか?」などと会話も弾ませ、親ぼくを深めた。

給食の後は綱引で仮クラスの団結を強めた。 -

箕輪中部小3年生が消防署見学

箕輪町の箕輪中部小学校3年生(103人)は13日、社会見学で箕輪消防署を訪れ、施設内やポンプ車などを見て消防署の仕事を学んだ。

3年生は、社会科の単元「暮らしを守る仕事」で、警察署や消防署について学んでいる。消防署の仕事は生命・身体・財産を守ること、箕輪消防署の職員は29人で日勤が5人、警防係が3交代制で6人から8人が毎日必ず泊まることなどを聞き、署長室、通信室、訓練棟、仮眠室など施設内を見学。タンク車、救助工作車、救急車の装備を見て、乗車体験もした。

空気ボンベを背負って重さに驚いたり、救急車で体内の酸素量を計測してもらったほか、マット型空気ジャッキ、スプレッダーなど初めて見る機材に興味津々だった。

児童は、「自分の家が火事のときまず最初に何をすればいいか」「どうして消防士になろうと思ったのか」など積極的に質問。署員は、火事のときは自分の身の安全を確保してから消火器で早く火を消す-などの説明をし、「119番のいたずら電話や火遊びを絶対にしないように」と話した。 -

伊那の生んだ日本画家・戸田祐暉をしのぶ

戦後直後、29歳の若さで夭折した日本画家・戸田祐暉(現在の伊那市東春近出身)の軌跡を追い、上伊那の日本賀の流れを探る講演会が12日、伊那市東春近の春近郷ふれあい館であった。市公民館運営委員会の主催、まほらいな市民大学の単位講座も兼ねた。

講師は市内狐島在住の表具技能士で長野県文化財保護指導委員なども務める御子柴泰正さん。戸田祐暉とは幼少期から親交があり、2000年前後から祐暉の遺作が次々と発見されるきっかけも作った。

御子柴さんは、若くして死んだ祐暉が、日本画の大家・東山魁夷との深い交わりの中で、没する直前の2年半にわたり日本画の革新に大きな役割を果たしたことを強調。特に、それ以前の画法とはまったく異なる日本画による油彩的表現法については、魁夷と並ぶ先駆者として評されるべきだとした。2000年前後に祐暉の作品が発掘され、その斬新な技法に驚いたことから、祐暉と魁夷の交わりについても新たに研究・考察しなおしたという。

研究の成果は郷土誌「伊那路」に詳しい。 -

総合学習で手作り楽器演奏会

伊那市の伊那小学校5年仁組(赤澤敏教諭、33人)は13日夜、市駅前ビルいなっせで、総合学習で取り組む手作り楽器の演奏会をした。鳥笛や太鼓など約10種類のアンサンブルを披露。澄んだ音色に、集まった100人余の保護者らは大きな拍手を送った。

仁組は4年生の2学期から手作り楽器に挑戦。児童の一人が鳥笛を自由工作で提出したことをきっかけに、笛師九兵衛(本名・北原有)さん=長谷村=の指導で、楽器作りや演奏方法を学んでいる。

単独のコンサートは初めて。昨年秋の校内音楽会で初披露した後、楽器や演奏曲を増やし、音楽愛好者ら27団体が集まった「い縲怩ネ音楽祭05」にも参加した。

児童たちは場慣れしてはいるものの、初リサイタルに挑む表情は固く、顔を赤くして緊張ぎみに「花祭り」「威風堂々」「聖者の行進」など約20曲を演奏した。作り楽器の中南米の民俗楽器「ケーナ」「カホン」「コンガ」などの紹介や、苦労話もした。

孫の発表を聞きにきた西町区の主婦(75)は「いつのまにか大きくなって。楽器を作り出してしまうことにビックリ」と話した。

児童たちは演奏を終え「演奏もうまくできたので大成功だった。もっと楽器や曲を増やしていきたい」と少し興奮ぎみ。今後は、いなっせの外の広場などで、屋外コンサートをしたいと話している。 -

地域の特産物を給食に 栄養士らが研究会

地域の特産物を導入した学校給食のあり方を考える初めての試み、上伊那学校給食特産物研究会がこのほど、伊那市の伊那中学校であった。小中学校の栄養士ら約30人が参加し、調理実習などに取り組み、今後の参考に役立てた。上伊那学校栄養職員部会などの主催。

地域と連携を図りながら、生きた教材としての学校給食をより充実し、食に関する指導を進めよう竏窒ニ企画。上伊那を中心に、下伊那や権兵衛トンネル開通をきっかけに、木曽地域への参加も呼びかけた。

伊那市内の学校を中心に、給食で取り入れられているローメンの調理実習を実施した。シャトレの黒河内明夫社長を招き、ローメンづくりのコツについて学習。黒河内さんは「ローメンの麺は一度蒸しているので伸びず、給食には向いている」などと説明した。

試食会では各地の特産物など約20点を紹介。シメジ入り餃子(伊那市)、ほたる丼(辰野町)、気の里工房の豆腐(長谷村)、すんき漬け(木曽)、ゆべし(飯田)などが並び、参加者らは味わいながら、改めて各地域の食文化にふれた。

木曽の三岳小中学校給食センターの山田加奈子さん(28)は「トンネルが開通して食文化もいっそう身近になったので、子どもたちにも積極的に知らせていけたら」と感想。木曽でも6月4日のローメンの日に、給食に取り入れたいとも話していた。 -

上伊那総合・生活科教育研究会冬研修会

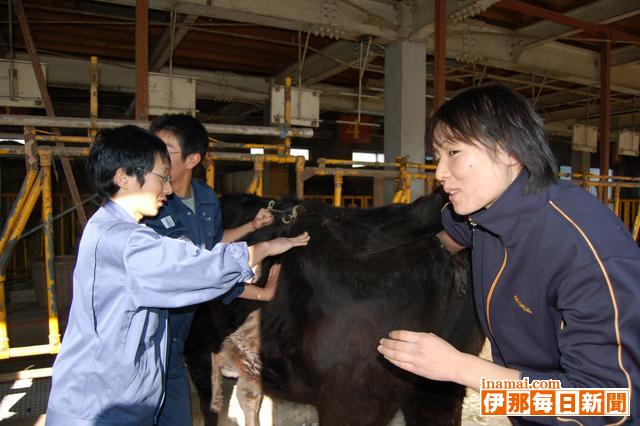

総合学習、生活科を教える小中学校の教員でつくる上伊那総合・生活科研究会は11日、南箕輪村の上伊那農業高校で冬期研修会をした。同校の生物工学科畜産班の1、2年生と共に牛の直腸検査などを体験するなどして、命の温もりをじかに感じた。

生活科、総合学習の取り組みは、体験学習が中心。しかし、教員が体験したことのないものも多くあるため、同会は教員自身がさまざまな事柄を体験する研修をしている。

上農の生徒は「牛は人間が不要としたワラやフスマなどを、肉やミルクなど、食べられるものにしてくれる。今、牛を飼う人は減少しているが、上伊那で牛を増やしたい」と説明した。

その後参加者は、直腸から子宮の位置を確認する直腸検査に挑戦。最初は牛のフンに少し戸惑っていた参加者も、思い切って直腸に腕を入れ「温かい」と、声を挙げていた。 -

ふるさとあったか田楽まつり」にぎやかに

伊那市富県の歌舞劇団田楽座は12日、駒ケ根市東伊那の栗林集落センターで東伊那公演「ふるさとあったか田楽まつり」を開いた。140人の聴衆は、心弾む太鼓の響き、生命力あふれる瑞々しい舞台に見入り、伝統芸能の大切さ、ふるさとの温かさを実感した。

鉦や太鼓のにぎやかなお囃子が聴衆を浮き立たせ「祭囃子」でオープニング。色とりどりの花笠を手に「めでたーめでたーのー」と踊る、なじみの「花笠音頭」と続いた。

軽妙な「鳥さし舞」、海鳴りのような太鼓の響きでつづる「八丈」。子どもたちの前に現れた白い狐を表現した「狐舞」、会場の手拍子が舞台を盛り上げ「ソーラン節」で10プログラムをフィナーレ。 -

第7回飯島お陣屋行燈市俳句大会

第7回飯島お陣屋俳句大会が11日、お陣屋行燈市に合わせ、Aコープ飯島支所2階であり、入選句の表彰を行った。町教委など実行委員会主催。

投句状況は、一般の部には伊那谷を中心に、県内外から前回より約30句多い196人から838句が、小中学生の部には町内3小中学校の856人から1919句が寄せられた。一般の部は9人の選者がそれぞれ特選3点、秀逸2点、佳作1点を選び、上位選で上位入選句23句を決定した。

上位3句は行燈市の市場開きで披露した。

入選は次の通り(敬称略)

▽行燈市俳句大賞「どの鉢も命満たして菊咲けり」塩沢光江(飯島町)▽飯島町長賞「凍て星や今だに兵の夢を見る」杉崎滴水(飯島町)▽飯島教育委員会賞「白鳥来湖は藍色もて応ふ」木下むつみ(岡谷市)以上上位3句

▽飯島町俳句会賞=北原ふみゑ(岡谷市)▽飯島町商工会賞=石曽根温人(宮田村)▽南信俳句会賞=山本竜雄(駒ケ根市)▽上伊那俳壇賞=田中文雄(松本市)▽みすず俳句会賞=小池さち子▽信濃毎日新聞社賞=樋口芦笛▽中日新聞社賞=御子柴保▽長野日報社賞=志津充▽伊那毎日新聞社賞=林代志江(飯島町)▽エコーシティ駒ケ岳賞=堀川草芳

▽行燈市賞=高木節子(南箕輪村)、田中量子(駒ケ根市)、山田和子(岡谷市)、濱佐文(岡谷市)、林公明(飯島町)、早川武志(須坂市)、山岡むつみ(岡谷市)林公明(飯島町)北原ふみゑ(岡谷市)、山岡むつみ(岡谷市)

◇小・中学生の部▽飯島小学校=まるやまたつみ(1年)、かにさわゆい(2年)、奥田愛実(3年)、小林大悟(5年)、袖山竜太朗、小林あかり(以上6年)▽七久保小学校=山田達也(2年)、竹沢和仁(3年)、新井琴音(4年)、菅野雅子(6年)▽飯島中学校=増沢菜々子(1年)、田沢卓寛、平栗麻美(以上2年)紫芝菜波、塩沢夏那子(以上3年) -

飯島町観光協会のフォトコンテスト表彰

飯島町観光協会(会長・高坂町長)は11日、お陣屋行燈市メーン会場で、「飯島町の自然・人」をテーマに募集した05年度フォトコンテストの表彰式を行った。「自然の部」「人の部」の2部門で特選に輝いた平沢繁美さん(飯島町)ら14人に代官姿の高坂町長から賞状と副賞の飯島町産コシヒカリ、ふじリンゴなど町の特産品が贈られた。

入選作品は飯島駅前ヤナギヤ2階アミカホールに27日まで展示、以降道の駅「花の里いいじま」や飯島文化館に展示する。

入選者は次の通り(敬称略)

◇自然▽特選=「雪化粧」平沢繁美(飯島町)▽準特選=「晩秋」久保村由人(伊那市)、「朝光お陣屋祭り」白石雅美(多治見市)▽入選=「花の木の落葉の庭園」片桐久司(飯島町)、「満開の中を」向山世男(伊那市)「晩秋」春日芳人(駒ケ根市)「春の里山」丹羽明仁(小牧市)

◇人▽特選=「懐かしき光景」平沢繁美(飯島町)▽準特選=「柿もぎ」小島福司(伊那市)「秋桜に輝く笑顔」佐藤正一(駒ケ根市)▽入選=「それワッショイ!」向山世男(伊那市)「公園桜祭り」久保村由人(伊那市)「お代官様竹林をゆく」深沢和香子(飯島町)「出荷を待つシクラメン」小林紀一(飯島町) -

「秋葉街道」探り景観育成

長谷村で12日、村内を南北に貫く古道・秋葉街道の道筋を探る「秋葉街道発掘調査隊」が発足した。1年かけて村内の道筋を見つけ、古道を軸とした景観育成につなげる。

昨夏に発足した村景観策定委員会が、地域の優れた景観を後世に残すため、古道の復活による周辺部の景観づくりを提案。調査隊は、委員をはじめ、文化財の研究者や、村内外から募ったボランティアなど30人で構成する。

秋葉街道は江戸中期以降、静岡県の秋葉神社参詣に使われた道。昔の地図などから、現在の国道152号と重なっている部分や、国道から外れた中尾地区を通過していることなど、村内の経路はおおよそ分かっているが、道路改良やダム建設などによって、明確ではない部分も多い。

調査隊は、街道が通っていたとされる、非持、溝口、黒河内、中尾、市野瀬の各地区に分かれて(市野瀬と中尾は合同)、点在している道標や石碑などを基に、地元の高齢者から情報を収集するなどして、昔の絵図と照らし合わせながら結びつけ、道筋を明らかにする。

調査で明らかになった街道のポイントには道標などを設置していく。街道に沿って周辺の風景も写真に撮り、来年度中に調査報告書をまとめる。 -

箕輪中と美篶小の自律学級が初の交流会

箕輪町立箕輪中学校と伊那市立美篶小学校の自律学級は10日、初の交流会を箕輪中学校で開いた。人形劇など互いの活動を発表してふれあった。

小学生、中学生がそれぞれ頑張っている活動を見せ合って交流したい-と計画。箕輪中の参観日に合わせて美篶小児童が来校した。

中学生が人形劇「アラジンと魔法のランプ」を上演。魔法のランプから子どもたちの好きな「ドラえもん」が登場するオリジナル作品で、最後に皆で一緒に「ドラえもん」の歌をうたった。小学生は元気に手を挙げて「ドラえもんが楽しかったです」と感想を発表した。

小学生は一人ずつパネルシアター、絵本、フラフープ、こま回しなど個人学習の取り組みを披露した。クイズでは小学生が中学生にヒントを出すなど、打ち解けた雰囲気で楽しんだ。パネルシアターを見た中学生は、「たった一人でこんなのできるなんてすごいね」と関心していた。

発表後は、中学生が交流会のために朝から準備したケーキでもてなし、皆でお茶を飲みながら歓談した。 -

お陣屋行燈市盛大に

たわやかな時の流れの中、江戸の縁日を楽しむ飯島町の第13回お陣屋行燈市は11、12日、広小路で開催。花魁道中や大型時代劇「仕事人」、行燈市俳句大会、代官行列、フォトコンテストなど多彩なイベントが繰り広げられ、お店も並んだ。行燈市80人衆などでつくる実行委員会主催(関連記事1面へ)

注目の花魁は初日は伊藤千穂さん(飯島町)が務め、行燈一座の大道芝居「仕事人」も好評。2千円で21枚の1両木札に両替した来場者は、茶屋で食べたり、飲んだり、おたなを冷やかしたりして、市の風情を楽しんだ。夕闇迫れば、一斉に大小百基の行燈に火が入り、幻想的な雰囲気を醸した。

12日の催しのタイムスケジュールは次の通り

▽午前10時開門、陣屋太鼓、11時、代官行列、大型時代劇、午後1時30分花魁道中、駒ケ根市の小沢由紀さんが花魁に扮する、午後2時、宝投げ、市場納め。

2510/(土)