-

南箕輪村南部小「篠笛・フルートクラブ」

開校記念式典に向け練習南箕輪村南部小学校の「篠笛・フルートクラブ」は、開校10周年記念式典(10月29日)の演奏に向け、練習に励んでいる。

式典のオープニングを飾る篠笛と太鼓の演奏のため24日、小・中学生が参加する太鼓クラブ「CoCo龍」と1回目の合同練習が村民センターであった。

尺八・筝の会の両角忠幸さん、「CoCo龍」で太鼓を指導する中島園子さんが地域講師を務め、児童は手作りした篠笛で7月から音出し、ロングトーン、ドレミの指使いなどの練習を重ねてきた。

式典の演奏曲は「イチの太鼓」。篠笛の演奏部分は5音を組み合せた曲で、8月末から練習している。児童は、篠笛を吹く姿もずいぶんと様になり、太鼓の音に合わせて熱心に練習した。

式典ではフルートも演奏。「CoCo龍」のメンバーのうち南部小児童と卒業生による演奏「ぶち合わせ」もある。今後、学校のクラブ時間と土・日曜日を使って練習し、本番に備える。 -

箕輪町松島・田畑恵一さん(63)

今年7月初旬、郵便局の簡保の旅でチェコ、スロバキア、ハンガリーを8日間の日程で訪れた。「お金にはかえられない楽しい旅でした。感動があるうちに描こうと思って…」。初めて訪れた街で、感動に心ふるわせた景色を描いた水彩画10点を、箕輪郵便局ロビーで展示している。

最も印象に残っているのは、町全体が世界遺産のチェコのチェスキークロムロフ。「チェスキー城は、おとぎの国、夢の国に行ったような景色。本当に今まで行ったことのない素晴らしい景色」だった。展示作品も、チェスキークロムロフの街並みなどを描いたものが一番多い。

改築に600年をかけたというプラハ城内の聖ヴィート大聖堂。「東寺の五重塔がたしか完成までに56年かかった。長い年月だと思ったけど、600年というのは本当に…」。長い歴史を感じながら眺めた大聖堂も、優しい色彩で描いている。

これまでにもパリやローマを訪れ、その感動を絵に残してきたが、「今回は自然の造形ではなく、人が造った街。世界遺産の美しい街を見てきた。こんなきれいなところがあるんだなと感心した。造った人たちの思いを無駄にしたくない。滅多に行けるところではないので、自分だけでなく、こんなきれいな美しいものがあることを知ってほしい」。そんな思いを作品に込めている。

子どものころから絵が好きで、高校では美術部に所属。3年生で県展に入選した。卒業後、自衛隊に入隊。絵を描くどころではなかったが、長野県に戻って勤めるようになり4、5年のブランクを経て再び絵筆を持った。

「明るい、見て心が安らぐのが絵だと思う。美しく、心が晴れ晴れする絵を描くのが信条」

75年に南信自動車を創業。忙しい仕事の合間をぬって、夜にデッサンし、夜と昼では色が違ってしまうから-と色は昼間に塗る。伊那市出身で仏在住の画家、安川博さんの帰国時にはいつも指導を仰ぐが、自己流で描き続けている。

「年をとってくると手が震える。細かいことができない。女の人の瞳やまつげを描くときは息を殺して描くが、若いときみたいにはいかない。東山魁夷のような人は、年をとってもあんな美しい絵を描く。やっぱり天才だなと思う」。若いころとの違いを感じつつも、「人に見てもらえることが楽しみ」と、風景画や人物画など、時間を忘れて絵を描くことに没頭する。

水彩画は色を塗り重ねない。色を作ってから塗っていく。「一回変な色を塗るともう駄目」。そんな難しさはあるが、地の白さを残すように塗るのだという。

「作品を見ている人が、ここちょっと塗り足りないんじゃないか、私が塗ってあげようか、と思わせるくらいが一番いいんです。そういうふうに塗っていきたい」 -

世代を超えて伝統受け継ぐ宮田村元宮神社祭典

宮田村北割区の元宮神社例祭宵祭りは24日開き、屋台曳(ひ)きと獅子舞を奉納。3年に1度の余興もあり、地域がひとつになって盛りあがった。

お囃子(はやし)の大人たちを乗せ1トンにも及ぶ屋台。約50人の子どもたちが力をあわせて数十メートル引っ張りあげ、祭りは始まった。

さらに子どもたちの踊りやお囃子によって獅子舞が招き入れられ、境内で勇壮に演舞。世代を超えた協力で、祭りは最高潮に達した。

獅子舞は明治から、屋台曳きは一度途絶えたが、5年前に復活。祭典保存会が中心となって守り続けている。

「子どもが参加するから祭りもにぎやかになる」と保存会長の唐木登さん。

境内舞台の余興では、区内11すべての班が出し物を披露。踊りや歌など楽しい内容で、隣近所同士が互いの絆を深めあった。 -

伊那技専・デュアルシステム訓練1期生が修了式迎える

南箕輪村の県伊那技術専門校(石川秀延校長)で22日、同校内での訓練と企業内研修を半年づつ行う、機械科デュアルシステム訓練を受けた1期生3人が、他の訓練生ともに修了式を迎えた。修了生らは今までの学校生活を振り返り、新たな気持ちで社会に臨むことを誓った。

企業現場で働く期間を設け、若年者を就職につなげやすくするための「デュアルシステム訓練」は、厚生労働省と文部科学省が連携して実施する訓練システム。県内では同校と長野技術専門校が昨年10月から、飯田技術専門校が今年7月から取り入れ始めた。

修了生3人は、研修先の精密機械加工企業に就職内定を受けている。

式辞で石川校長は「これからの素晴らしい人生をつくるために、焦らず誠実にこつこつと努力することを願う」とあいさつ。機械科デュアルシステム訓練の修了生の栗原健さん(25)=箕輪町=は「これまで学んだ技能を生かし、社会に貢献できるよういっそうの努力をしていきたい」と答辞した。 -

原章氏県展と一水会展ダブル入選

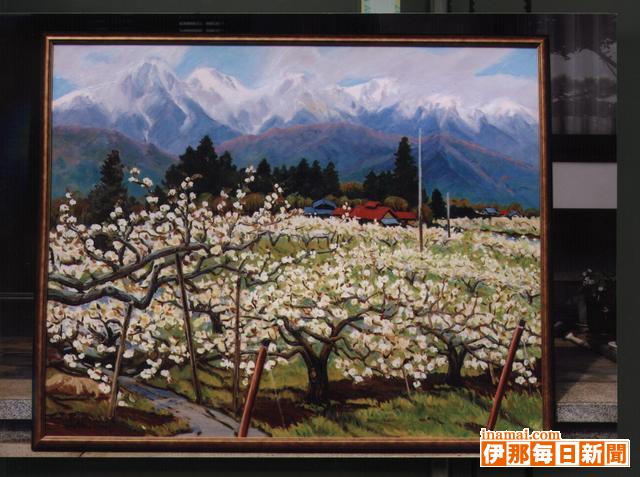

第58回長野県美術展と第67回一水会展に、作風の異なる油彩2点を出品した伊那市の原章さん(69)=三洋グラビア会長=はこのほど、両展に同時入選した。

社長職引退を機会に、油彩に打ち込むようになって5年。今年は「伊那美術展」「県展」「一水会展」の入選を目標に取り組み、見事それを実現した。

柔らかな色調で風景画などを描くことが多い原さんは、今回初めて具象的作品にも取り組んだ。

県展の作品「静韻(いん)」は、薪ストーブなど身の回りにあるものを描いた静物画。赤と黒を基調として“静かさの中の強い響き”を表現した。

一水会展の作品「梨花咲く伊那谷」は、南駒を背景とした梨の花を優しいタッチで描き、郷愁を誘う作品に仕上げた。

原さんは「目標を立てて臨まなければ何事も成功しない。受賞は叱咤激励の意味もある」と喜びを語っていた。 -

高遠中でニートになる前に受けたい授業

全国に約500万人いると言われるフリーターやニートの増加を防ぐための、文部科学省委託事業「フリーター・ニートになる前に受けたい授業」の全国出張キャラバンが26日、高遠町の高遠中学校であり、3年生約70人が受講した。

「フリーター・ニートになる前に読む本」(三笠書房)の著者で、千葉県船橋市の専門学校職員鳥居徹也さん(39)が、中学校や高校を中心に全国30カ所を訪れ、約7千人に授業する。甲信越地区では初めて。3年2組担任の垣内秀明教諭が、自身が所属する教育団体を通じて依頼した。

授業では、正社員とアルバイトの生涯賃金の差が2億円ある実態や健康保険を納めないフリーターは治療費の負担額が多いことなど、スライドや、クイズ形式で解説。「努力してもすぐに成果がでずに辛いときはあるが、突破口が開けるときがくる。失敗は損にはならないし、成功は能力じゃなく、あきらめない、素直な性格から生まれる」と努力することの大切さを訴えた。

伊藤さくらさん(15)は「わかりやすく、楽しい授業だったから、すべてが心に残った。フリーターやニートは今まで身近に感じなかったが、授業を通して努力することの大切さなどを知った。将来を楽観的に考えないようにしたい」と話していた。 -

親子陶芸教室

駒ケ根市のおもしろかっぱ館(小平容大館長)は親子・子どもふれあい事業9月の巻として24日、親子陶芸教室を東伊那の「ふるさとの丘あゆみ館」で開いた。市内の親子12人が参加し、陶芸家の内田輝夫さん=岐阜県瑞浪市=の指導で思い思いに作品づくりに挑戦した。

どんな作品を作るかは参加者それぞれの自由とされているものの、かっぱの置物は必ず1つずつ作らなければならないとあって参加者らは「皿や花瓶と違って難しい」などと言いながら、内田さんに作り方を質問したり作品を見て形をまねたりしていた=写真。

作品は10月22日の第2回教室で色を付け、うわぐすりを塗って窯に入れる。焼き上がった作品は下平のおもしろかっぱ館で12月まで展示される予定。 -

赤穂東小運動会

真夏のような陽気となった23日、駒ケ根市の赤穂東小学校(熊谷正校長)は第31回大運動会を開いた。強い日差しがぎらぎらと照りつける校庭で児童らはかけっこや大玉送り、綱引きなどの種目に汗を流しながら懸命に取り組み、訪れた保護者らはカメラ片手にわが子への声援に声をからした。

運動会の華、1窶・年の代表児童による男子リレーは、見つめる児童や保護者らの大声援の中、抜きつ抜かれつの大熱戦が繰り広げられた。最後まで勝負の分からない白熱したレースを堪能した保護者らは「すごかったね」「みんな速いなあ」などとしきりに感心していた。

女子騎馬戦では4人一組でつくった数十組の騎馬が砂ぼこりを巻き上げながら校庭を駆け巡り、帽子を奪い合う必死の攻防を見せて、紅白の対抗戦を一層盛り上げた。 -

どろんこクラブが収獲体験

宮田村公民館の親子学級「どろんこクラブ」は24日、春から育ててきたコメとフナを収獲。楽しみながら・ス実りの秋・スを実感した。

同クラブは宮田小学校近くの水田を借りて、春先からコメづくりに挑戦。フナも放し、成長を観察してきた。

この日は、約40人が参加。親が稲刈り、子どもたちはフナを網や手ですくった。

「あそこに、大きなのがいる」「獲れたぁ」など、泥だらけになってはしゃぐチビッコ。元気な声がこだました。

10月末に収獲祭を予定。コメは全てもち米のため「餅つき」を予定するほか、フナも調理して美味しく食べる。 -

南箕輪わくわくクラブお茶教室開講

南箕輪村の南箕輪わくわくクラブお茶教室が24日、村公民館で開講した。気軽に茶道に親しんでもらおうと開き、15人が道具の扱い方やお茶の点て方などを楽しく学んだ。

初回は開講記念で会員・非会員ともに無料で開放。小学生から大人までが参加した。

指導は表千家の沖村直次さん。門下生4人が手伝った。参加者は服紗さばき、茶杓や茶さじの扱い方などを少しずつ教わり、実際に各自でお茶を点てて味わった。

沖村さんは、「厳格なことは言わず、ポットを持ってきてテーブルの上で気軽に点て、抹茶を楽しんでいただくことが茶道を理解していただくもとになる。体験することで、子どもたちが大人になったときに、お茶がなぜ伝統なのかわかってもらえるのでは」と話した。

南箕輪小学校5年の小沢勇斗君は、「お茶を入れすぎて苦かったけど、茶せんでお茶を点てるのが楽しかった」と話していた。

今後は、毎月第3土曜日に開く。会員ならだれでも参加できる。 -

馬込勇ファゴット奏法セミナー

ファゴット奏者の馬込勇さんによるファゴット奏法セミナーは23日、伊那市の県伊那文化会館であった。中学生と高校生の7人が、吹き方や指使い、姿勢など基本から指導を受けた。

ファゴットは吹奏楽でも重要な役割を担うが指導者が少ないため、世界的に活躍し、後進指導にあたっている馬込さんの指導を受けて技術の向上を図ろうと年2回開き、今回12回目。塩尻志学館から3人、伊那東部中学校と箕輪中学校から各2人が参加した。

受講生は、ファゴットはまっすぐよりも少し下を見る、ろうそくをふっと消すように吹く-などアドバイスを受け、繰り返し練習に励んだ。

セミナーの最後には玄関ホールでアンサンブルコンサートを開き、来館者を前に練習を生かして熱心に演奏した。 -

伊那西高校インターアクトクラブ、信大留学生と交流会

さまざま国の人とと交流を深めよう窶狽ニ24日、伊那西高校のインターアクトクラブ(IAC北澤陽夏部長)のメンバー23人が、南箕輪村の信州大学農学部の留学生13人と同校で交流した。

手話を学ぶなど、福祉分野での取り組みを中心に活動するIAC。海外研修などを通して国際交流にも取り組んでいるが、研修は一部の部員しか参加できないため「部員全員が交流できるように」と、3年前から交流会をしている。

今年は留学生に日本の文化を体験してもらおう窶狽ニ企画。生徒らは、留学生を中心とする班ごとに分かれ、弓道や茶道、華道などの伝統文化を一つ一つ紹介した。

茶道で留学生らは、茶道部のお手前でもてなしをうけた後、実際にお茶をたてることに挑戦。アドバイスを受けながら、手際良くお茶をたてる留学生もいた。バングラディッシュの留学生は「バングラディッシュのお茶は、砂糖やミルクを入れるので、日本に着いたころは戸惑ったが、今日は大丈夫。自分のたてたものの方が苦い」と話していた。 -

東小緊急交通安全教室

駒ケ根市の赤穂東小学校(熊谷正校長)は同校の1年生児童が重傷を負う交通事故が8・9月に連続して発生したことから20日、1・2年生を対象にした交通安全教室を校庭で開いた。自動車が人形をはねる実験などを目前で見た児童らは恐怖の悲鳴を上げ、事故の恐ろしさを実感していた様子だった。

駒ケ根警察署、伊南地域交通安全活動推進協議会委員ら約10人が同校を訪れ、時速約30キロで走る車で人形をはねる▽トラックの内輪差により交差点で歩行者が巻き込まれる▽停車中の自動車の間から人が飛び出すのが遠くから見えるか確認する窶狽フ3種の実験をしてみせた。

実験を目の当たりにした児童らは「飛び出しは絶対にしません」と誓っていた。熊谷校長は「低学年児童は話だけではなかなか実感がわかない。こういう実験でショックを与えることも必要と思う」と話した。

2件の事故はいずれも道路を横断しようとした児童が停車中の車の陰から飛び出したことが原因で起きている。 -

県書道展伊那地区展

第58回長野県書道展伊那地区展が23日、伊那市の県伊那文化会館で始まった。小学生から一般までの力作、秀作がそろい、関心を集めている。

展示作品は、伊那地区関係分の小学校の条幅346点、半紙182点、中学校の条幅149点、半紙48点、高校の条幅136点。一般は特選1点、秀作2点、褒状2点、入選59点、審査員1点、委嘱4点、会友1点の計931点。このほか県巡回作品の当番審査員作品48点、高校特選50点もある。

地区主任の千葉耕風さんは、「今年は一般の80%が入選。通常65%くらいの入選率を大きく上回り、県内でもトップクラスの成績でレベルが上がっている。作品も多様化し、読める書、見る書という作品が増えている」と説明。小・中学生は氏名をしっかり書く、自分の国の文字を書く-ことを大切にし、氏名がしっかり書けているかどうかも選考基準になったという。

会期は25日まで。午前9時半-午後5時(最終日午後4時)。 -

上伊那地区高校演劇合同発表会前に練習に励む

上伊那の高校演劇部の合同発表会が25日、伊那市の県伊那文化会館である。本番を目前に控え、出場校演劇部の練習も熱を増している。

県高校文化連盟演劇部会などの主催する発表会で、今年は4校が出場する。県の審査に進む1校を決める。

駒ケ根市の赤穂高校演劇部(10人)は、2年生の久保田優香さん(16)が脚本・演出を手がけた独自作品「アカルイ場所へ」で発表に臨む。

物質的豊かさの反面、空虚さや孤独感を感じる人も少なくない現代社会。主人公は二重人格者。それぞれの人格を別の役者が演じ、内なる自分との葛藤(かっとう)を怪奇に表現している。久保田さんは「異質な事件が報道されることも多いが、実はこうしたものは身近に存在することを感じてほしい」と話す。

主人公の一つの人格を演じる小澤里佳さん(16)は「自分に起きたことのないテーマで、少し不安もあるが、役に入り込んで演じている」と話している。

授業のある日は、連日午後9時ころまで練習するという。

合同発表会は、午前9時10分からで、発表校の演目と発表時間は次の通り。

▼伊那弥生=「幸(さち)縲恷クいかけた希望縲怐v午前9時半縲怐・伊那西=「推定相続人」午前10時50分縲怐・赤穂=「アカルイ場所へ」午後12時50分縲怐・上伊那農業=「ハックルベリーにさよならを」午後2時10分縲怐B -

伊那西小で合同運動会

運動会シーズン真っただ中窶煤B23日、伊那市の伊那西小学校(臼井和夫校長、83人)で、地元住民、保育所がと合同による恒例の運動会があった。約300が集まり、競技を通じて地域の交流を深めた。

運動会は、地域の和を大切にしよう窶狽ニ始まり、40回目。学校と地域が協力して、種目の企画などの準備を進めてきた。

校庭を発着点に学校敷地内の林の中を走る「全校持久走」、袋から引いたひもの長さで勝負が分かれる一般種目の「運だめし」など、競技は児童、園児、一般別の全27種目。採点種目もあり、児童は紅白、一般は学区内の地域対抗で競った。

本年度着任したばかりの臼井校長は「地域が一緒になって学校を盛り立てている、学社連携の理想の地」と、地域一丸となって運動会を楽しんでいる様子を喜んでいた。 -

宮田中の教職員がAEDや心肺蘇生の講習を受講

宮田村の宮田中学校はこのほど、教職員を対象に心肺蘇生法や自動体外式除細動器(AED)の使い方を学ぶ講習会を開いた。3時間にも及んだが、技術を習得しようと熱心に取り組んだ。

同校にAEDは配備されておらず、講習も初めて。しかし、配備が徐々に進み効果も高いことなどから、安全確保のために習熟したいと実施した。

伊南広域消防本部の署員が指導。心臓マッサージや人工呼吸などもあわせながら、使用方法を学んだ。

講義を聞くだけでなく、26人全員が実技。少しでも理解しようと、身をもって励んだ。

「学校は部活動や授業で事故がおこる可能性があり、そばに技術を持った人がいれば万が一の時の対応も違うはず。今後も継続していきたい」と松本文一教頭は話していた。 -

飯島中吹奏楽部が初の演奏会

飯島町の飯島中学校吹奏楽部(顧問・小林孝行教諭・奥原智美教諭、50人)は19日、飯島文化館で第1回定期演奏会を開いた。

2部構成、今日の演奏会のために顧問の小林教諭が作曲、同校校歌のメロディーを挿入したファンファーレ「クリーミングアイズ」でオープニング。

堂々として、歯切れの良い「ホートカスターベリーマーチ」、静かで美しい曲「RОMANESQUE」、1年生による「PLEASE PLEASE ME」と続いた。

踊り出したくなるような楽しい雰囲気の曲歌劇「売られた花嫁」より「ポルカ」「道化師の踊り」。なじみの「涙のカノン」「コパカバーナ」。かっこよくノリのいい「ウルトラマン伝説」。ディズニーの名曲を1つにまとめた「DISNEY AT THE MОVIES」で余韻を残してフィナーレ。

吹奏楽コンクール中学校の部南信A地区大会で金賞、県大会で銀賞の実力を発揮し、数百人の聴衆に、吹奏楽の奥深さ、音楽のすばらしさを伝えた。 -

高校改革プラン推進委員会(8)

第3通学区の高校改革プラン推進委員会(池上昭雄委員長)が22日、諏訪市の諏訪実業高校であった。同通学区での多部制・単位制高校の方向性を議論。制度の検討には専門的知識が必要窶狽ニし、教育を専門とする委員で部会をつくり、その中で単位制・多部制のたたき台を作成することを決めた。

3月に示された高校改革プラン検討委員会の最終報告は「多部制・単位制高校は、各通学区ごと整備することが望ましい」とし、県教育委員会のたたき台は、箕輪工業高校全日制を転換候補としている。

こうした高校をつくるには、地域の受け入れ体制が不可欠窶狽ニして、生涯学習の場の設置や現場実習の導入などによる魅力づくりを提案する委員もいたが、制度の柔軟性から「どのように設置すればよいか具体的に見えない」と戸惑う委員もいた。池上委員長は教育を専門とする委員と、一般の委員との認識差に触れ「専門的部分が多く、小グループで検討を進めたい」と提案。互いに理解して進めて行くためにも必要窶狽ニ了承した。

池上委員長は、単位制・多部制高校の具体的規模や教科内容に関する具体案の検討は、教育を専門とする委員でつくる部会にゆだね、10月末までに結果を得たいとしている。

統廃合対象校の具体的絞り込みは、11月末から12月初旬になる見込みだという。 -

高遠高校創立80周年記念展

信州高遠美術館で、高遠高校創立80周年記念展「進徳館教育 美術の系譜」が開かれている。11月3日まで。進徳館教育の風土で育った作家18人の油彩、版画、ブロンズ像など51点に加え、同校芸術コースの生徒の作品35点が並ぶ。実行委員会など主催、伊那毎日新聞社など後援。

江戸時代の高遠藩校、進徳館の大助教・長尾無墨の指導を受けた内田文皐、その影響で中村不折、池上秀畝らが誕生し、中央画壇で活躍。さらに、高遠高校は創立直後から中川紀元、瀬戸団治、山口進などを美術講師に迎え、その後も多くの画家を輩出、進徳館教育が引き継がれている。

作品は、明治天皇に作品を天覧した長尾無墨のびょうぶ「雁の絵」、中川紀元の油絵「黒いキモノ」など。個人所蔵を含め、各作家の代表作を展示した。

また、高遠高校芸術コースで美術、書道を専攻する生徒の油彩、書も並ぶ。

開館は午前9時から午後5時まで。火曜日・10月12日は休館。入館料は一般500円、小中学生150円。 -

県信州美術館移動展

飯島町文化館で21日から28日まで、県信濃美術館移動展・飯島町作家展が開かれている。

信濃美術館には、郷土ゆかりの美術家の秀作と、美しい信州の風景画が多数収蔵されており、これらのコレクションをより多くの県民に鑑賞してもらおうと、移動展を企画、合わせて飯島町で活躍している作家、11人の力作を展示した。

今回は収蔵品を「身近なものを描く-静物画」「どこの風景かな-風景画」「人・ひと・ヒト-人物画」などのジャンルに分け展示したほか、東山魁夷のリトグラフコーナーでは、「水辺の風景」を紹介する。ほかに、石井柏亭の「ニュルンベルクにて」、須山計一の「旧道木曽路」、菱田春草の「鯉」、荻原碌山の「坑夫」、梅原龍三郎の「浅間山」など40点を並べた。

飯島町作家展には日本画、油彩、書道など18点を展示した。

21日のオープニングセレモニーで、信濃美術館の松本猛館長は「絵の語り掛けに耳を澄まし、作品の前で語り合い、人生を豊かにしてくれる絵の楽しさを味わって」と多くの来場を期待した。

観覧料・一般300円、高大生150円、中学生以下無料 -

中川東小5年稲刈り

総合的学習の一環として米作りを進める中川村の中川東小学校5年生38人は22日、祖父母に手取り足取りで教わりながら、稲刈り体験をした。

5年生は学校南側の約4アールの水田に5月中旬手植えでモチヒカリを植え付け、水管理や草取りをし、実りの秋を迎えた。

「稲をしっかりつかみ、前に押し出すようにし、かまを手前に引く」と、祖父母に教わった刈り方を反すうしながら、慎重にかまを動かした。慣れるに従い、子どもたちは「面白い」「よく切れる」と、ザクっ、ザクッと小気味よい音を立てて、刈り進んだ。

また、湿したわらで、ひざで稲束を転がすようにして、しっかりしばりあげた。

結束した稲束ははざ元に運び、はざかけもした。

はざ干しで乾燥させた稲は、足踏み式脱穀機で脱穀する。新米は収穫祭でもちにつき、親子で味わう計画。 -

旭光写真展

55年の歴史を持つ旭光カメラクラブ(吉村昇代表、14人)は「2005旭光写真展」を25日まで駒ケ根市立博物館で開いている=写真。会員11人がそれぞれの思いを込めて撮影した作品33点が展示されている。いずれも自然の風景や花、人物など、かけがえのない一瞬の表情を見事に切り取った力作ぞろい。

訪れた人たちは作品の美しい色彩と描写に感心した様子で、近寄ったり離れたりしながらじっくりと見入っていた。

午前10時窶伯゚後6時。入場無料。 -

伊那北で高校改革プランについて考える高校生集会開催

統廃合の対象校に名前が挙がった高校だけでなく、全県の人に高校改革問題を考えてほしい窶狽ニ伊那北の高校生徒らは10月22日、県教育委員会と高校生が直接話し合う「高校改革プランについて考える高校生集会」を伊那市の同校同窓会館で開く。上伊那だけでなく、全県の高校生に参加を呼びかけ、県全体での議論につなげたいと考えている。

きっかけとなったのは6月にあった文化祭「ペン祭」の田中知事との討論会。生徒から「高校改革プランについて、高校生の声を聞く場を設置してほしい」と投げかけたところ、知事も「高校生が自ら動くべき。そのような形でなら賛同する」としたため、同校の滝澤文那さん(17)が実行委員長となって準備を進めてきた。

高校生が主体的にやってみる時代なのでは窶狽ニ実感したという滝澤さん。「会は反対するためでなく、純粋に高校生の声を聞いてもらうためのもの。今後もこうした取り組みは継続的にしていきたいし、高校生間のネットワークづくりにもつなげたい」と話す。

既に上伊那の高校には生徒会交流会を通して呼びかけを始めているほか、県内他地域から参加を希望する高校もあるという。

今後は、ポスターと案内状を県内の県立高校88校すべてに送付し、参加を呼びかけていく。

問い合わせは伊那北高校生徒会(TEL72・2221)へ。 -

東中運動クラスマッチ

駒ケ根市の東中学校(向山健一校長)は16日、全校運動クラスマッチを行った。1年生はドッジボール、2年生はバレーボール、3年生はバスケットボールの試合をそれぞれ男・女、男女混合の数チームで戦い、クラスを越えて互いの親ぼくを深めた。

ドッジボールとバレーボールの試合は炎天のグラウンドで行われた。生徒らは「暑い」「まぶしい」などと言いながらも、元気な声を出し合いながらはつらつとボールを追っていた=写真。 -

上伊那教文会議第44回教育研修会

上伊那の高校教員らでつくる上伊那教文会議は16日、箕輪町の箕輪工業高校で教育研究集会を開いた。

教育活動向上を目的にとする研修会で、約250人が参加。今回は特別に、高校改革プランについて話し合う場も設け、一般参加者には箕輪工業高校や駒ケ根工業高校のPTAや同窓会メンバーもいた。

倉科浩彰県教文事務局長は「総合学科は魅力的な側面もあるが、県の目指す総合学科は、70年代から国が進めてきたお金のかからない学科で、今回の統廃合は単に財政難に伴うものとしかいえない」と指摘。参加者からは「お金をかけないことが目的であれば、多部制・単位制についても現在定時制が担う中退者などの受け皿的役割を十分果たすとは考えられない」との不安の声も挙がった。

現在、問題は実名が挙がった2校だけの問題となっているが、他校でもこの問題について考えてもらいたい窶狽ニ締めくくった。 -

竹内徹自選展

雪景の中にある人々の温かな営みを描く高遠町の洋画家、竹内徹さん(69)の自選展「信州の雪に魅せられて」が、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで25日まで開かれている。情緒豊かな作品約60点が、訪れた人々を魅了している。

日展や一水会展に発表した大作も多く並び、竹内さんの代表作である信州の雪景色を描いた作品をそろえた。

現場で描くことにこだわり、師である中村琢二氏と共に20年近く全国各地を描いてきた。しかし最終的にたどり着いたのは、他に類をみない信州の山の素晴らしさだった。

それから15年、描き続けてきた信州の中でも、その時々で表情を変える“雪”への思い入れは強い。

竹内さんは「信州の雪景はただ寒いだけではなく、そこにある生活が、温もりを感じさせる」と話す。

昔と現代が入り混じる高遠町の街並みで、昔と変わらない営みをおくる人々を描いた雪景色は、錯誤する情景から伝わる郷愁や懐かしさを、雪が一層際立たせている。

入場無料。 -

飯島町の2小学校所で運動会

さわやかに晴れ上がった17日、飯島町の2小学校で秋の大運動会を開いた。短期間の集中練習で培った技と力、協力する心をグラウンドいっぱいに繰り広げた。

このうち、飯島小学校では、力の限り走り抜いた5年生の短距離走でスタート、かわいらしい1年の表現「こんにちわ音頭」と続いた。

1本の竹に群がり、懸命に引いた「竹引き」。力と力がぶつかり、迫力満点の男子「棒倒し」、女子の「騎馬戦」など採点種目17種目を含む29プログラムの最期は全校ダンスで締めくくった。

一方、七久保小学校は運動会定番の短距離走、大玉送り、綱引のほか、4、5、6年が帽子を取り合う「合戦七久保城の攻防」、男女別の紅白リレーで盛り上がった。

保護者らはPTA種目に出場したり、ビデオカメラを回し、わが子のナイスショットを狙ってシャッターを押すなど家族で運動会を楽しんだ。 -

宮田小の運動会

宮田村宮田小学校は17日、大運動会を同校庭で開いた。バラエティに富む23競技に、子どもたちは全力投球。練習の成果と団結力を発表した。

紅白に分かれて対戦。チームを勝利に導こうと、かけっこなどで力の限りを尽くした。

綱引きや騎馬戦、大玉送りなど、心を一つにして戦う場面も。団体戦の楽しさも感じながら、友達と力をあわせた。

最後は紅白リレー。代表がチームの栄誉を背負って力走し、白熱した。 -

田楽座中川公演

伊那市富県の歌舞劇団田楽座は19日夜、中川村文化館で第12回中川村公演「おはやしがきこえてくる」を開いた。(村民有志でつくる実行委員会主催)。270人の聴衆は、心弾む太鼓の響き、生命力あふれる瑞々しい舞台に見入り、伝統芸能や祭りの大切さを実感した。

2部構成。中川中学校3年生が太鼓演奏、ヨサコイソーランで特別出演しオープニング。続いて、秩父の山車を曳(ひ)く曳子を鼓舞する勇壮なお囃子「秩父屋台囃子」。色どり鮮やかな花笠を手に活気あふれる踊り「花笠音頭」を披露、観客も手拍子で盛り上げた。

軽妙な鳥さし舞に続き「大黒様のおなーりー」で登場した大黒様は、聴衆を舞台に誘い出し、一緒に大笑いさせる「大黒笑い講」で会場全体に福を呼び込んだ。

太鼓演奏が中心の第2部は「鹿踊り」で開幕。「八丈」と続き、田楽座オリジナル曲「睦」で、音と音、人と人、心と心が睦みあい織り成す祭の『心』を余す所なく伝えた。

勇壮に秩父屋台囃子

中川中3年の太鼓演奏

伊那市富県の歌舞劇団田楽座は19日夜、中川村文化館で第12回中川村公演「おはやしがきこえてくる」を開いた。(村民有志でつくる実行委員会主催)。270人の聴衆は、心弾む太鼓の響き、生命力あふれる瑞々しい舞台に見入り、伝統芸能や祭りの大切さを実感した。

2部構成。中川中学校3年生が太鼓演奏、ヨサコイソーランで特別出演しオープニング。続いて、秩父の山車を曳(ひ)く曳子を鼓舞する勇壮なお囃子「秩父屋台囃子」。色どり鮮やかな花笠を手に活気あふれる踊り「花笠音頭」を披露、観客も手拍子で盛り上げた。

軽妙な鳥さし舞に続き「大黒様のおなーりー」で登場した大黒様は、聴衆を舞台に誘い出し、一緒に大笑いさせる「大黒笑い講」で会場全体に福を呼び込んだ。

太鼓演奏が中心の第2部は「鹿踊り」で開幕。「八丈」と続き、田楽座オリジナル曲「睦」で、音と音、人と人、心と心が睦みあい織り成す祭の『心』を余す所なく伝えた。

2410/(金)