-

企画展「江副行昭の世界展」 信州高遠美術館ではじまる

伊那市高遠町の信州高遠美術館で、伊那谷ゆかりのガラス工芸作家・江副行昭さんの作品を展示した企画展「江副行昭の世界展」が19日から始まりました。

会場には熔壌ガラスなど、江副さんの作品60点余りが展示されています。

こちらは1991年に制作された「熔壌緑彩斑点文様 水指」、こちらは2010年の「熔壌斑文渦巻鶴首 花入」でどちららも江副さんの代表的な作品だという事です。

江副さんは高遠でとれた土をガラスと混ぜ溶かしてつくる熔壌ガラスを考案しました。

1982年から、高遠町と長谷でおよそ40年間、創作活動をしてきました。

高齢になった事もあり、3月にアトリエを閉鎖し、現在は埼玉県で暮らしています。

アトリエの閉鎖に伴い、作品26点を伊那市へ寄贈しました。

今回の展示は、伊那谷ゆかりの江副さんの作品を多くの人に見てもらおうと企画されました。

江副行昭の世界展は、9月18日まで信州高遠美術館で開かれています。

-

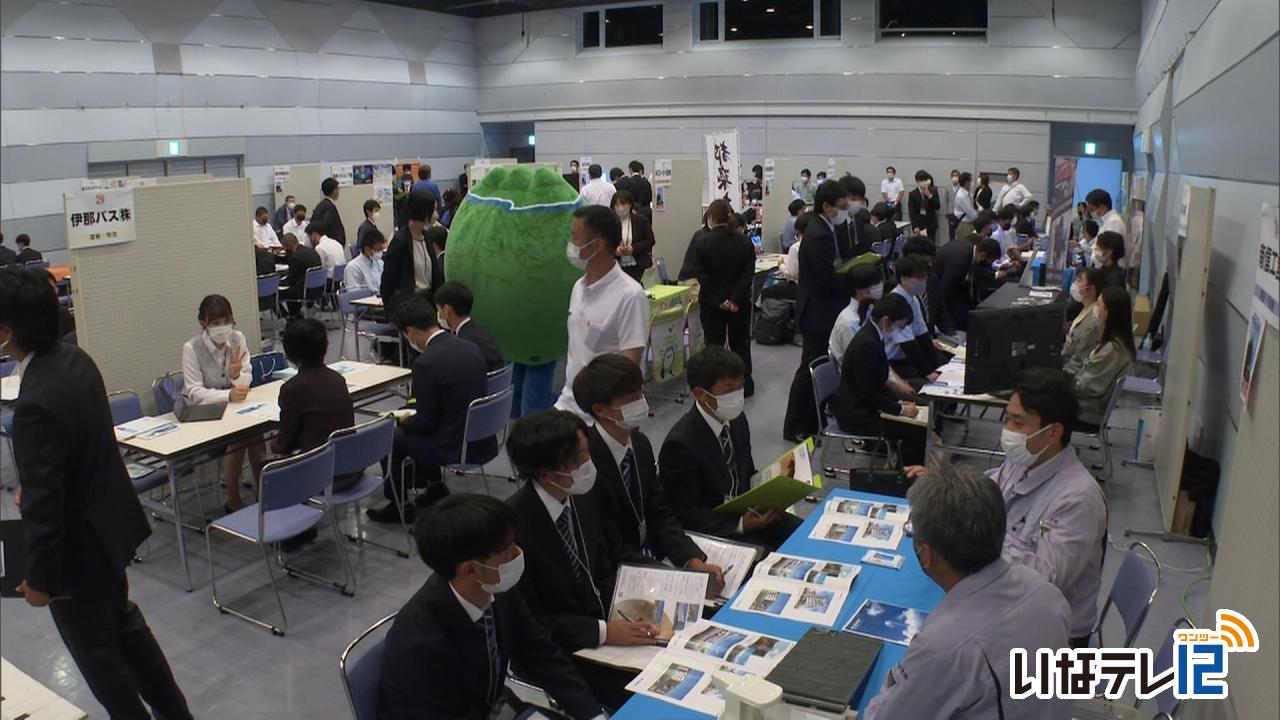

上伊那の高校3年生対象 企業勉強会

上伊那を中心とした高校3年生が対象の企業勉強会が14日、伊那市の伊那文化会館で開かれました。

勉強会には、上伊那を中心に、8校およそ240人が参加しました。

企業は、上伊那などから36社が参加しました。

生徒たちは人事の担当者や若手社員から直接その企業の魅力について話を聞いていました。

この勉強会は中南信で地元企業の紹介冊子を作っている「株式会社つなぐ」が開いたものです。

上伊那で開かれるのは初めてだということです。次回は来年1月頃の開催を予定しています。 -

春富中 通学路の安全について考えるワークショップ

伊那市が進める安全で快適な道路空間を整備する取り組みの一環で、通学路の安全を考えるワークショップが15日、春富中学校で開かれました。

この日は、2年生が4つの班に分かれ安全な通学路の在り方について学びました。

このうち、道路の看板作りの班では、スピードを出して走ってくるドライバーへ向けて、どのような看板を作ればいいかという課題で、デザインを製作しました。

生徒たちは、実際の通学路を見ながら、色や言葉を考えていました。

また、看板設置には、屋外広告物条例も考慮する必要があるということで、場所や設置方法なども話しあっていました。

このワークショップは、伊那市と道路舗装を手掛ける東京都の大成ロテック株式会社が行う安全で快適に移動できる道路空間を整備推進するシステム構築の取り組みの一環で開かれたものです。

春富中学校では「なぜその場所が危ないのかを考え、自分達が暮らす街を守っていってほしい」と話していました。 -

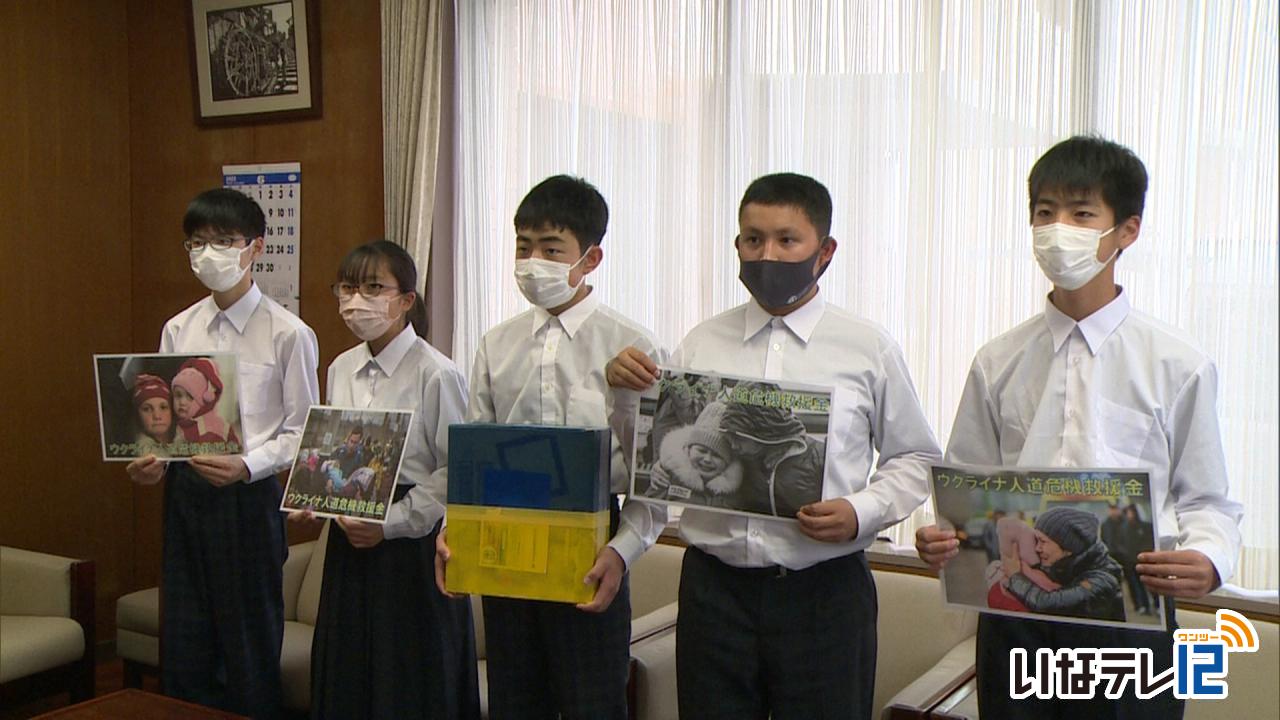

南箕輪中学校 ウクライナ支援で募金活動

南箕輪村の南箕輪中学校の生徒は、ウクライナを支援するため募金活動を行い、44,656円が集まりました。

15日は、南箕輪中学校の生徒5人が村役場を訪れ、藤城栄文村長に募金箱を渡しました。

南中では、2年生がウクライナのためにと声を上げ、交流委員会が全校に呼び掛けました。

毎朝生徒玄関口で募金活動を行い、5月16日からの3日間で

44,656円が集まったということです。

募金は日本赤十字社を通して救援活動に役立てられるということです。 -

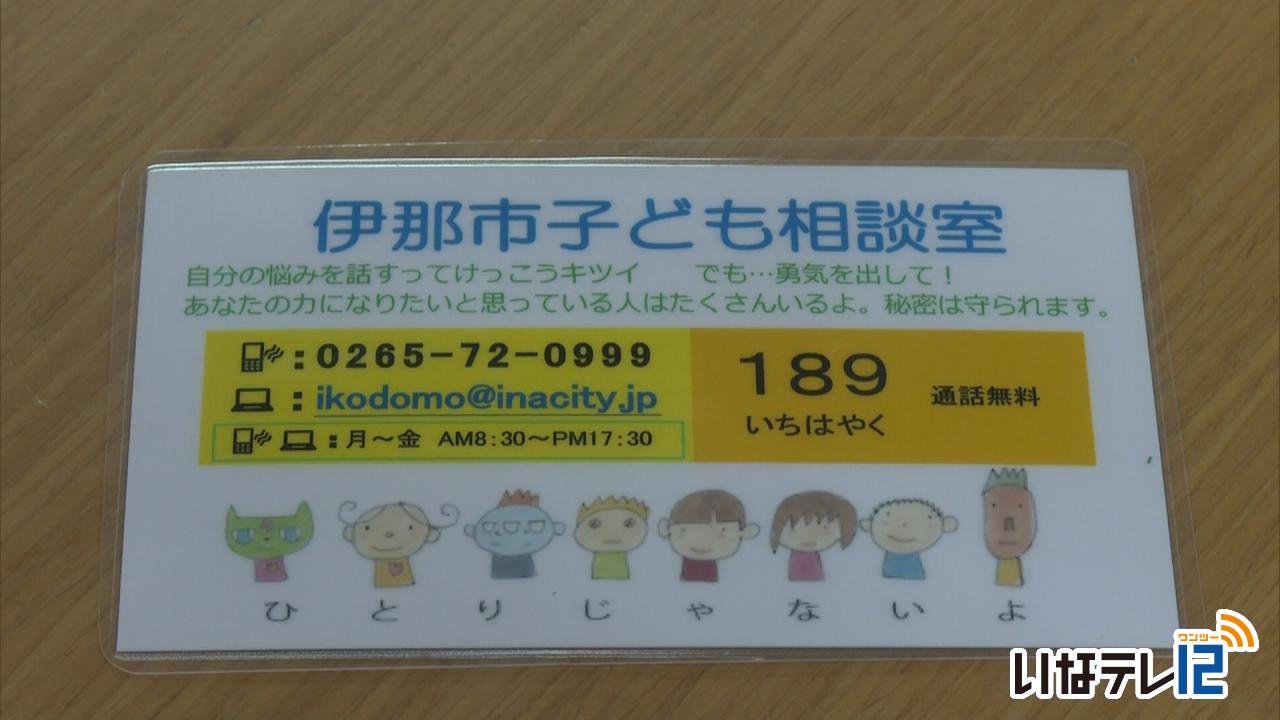

子どもが相談しやすい環境を SOSカード配布

伊那市は、子どもたちが安心して安全に過ごせることを応援する、子ども相談室SOSカードを配布し、相談しやすい環境づくりを進めます。

SOSカードは、いじめや家庭内のことを相談しやすいよう、相談先の番号が記載されています。

このカードを市内およそ560人の小学6年生に配布し、相談しやすい環境づくりを進めていくということです。

-

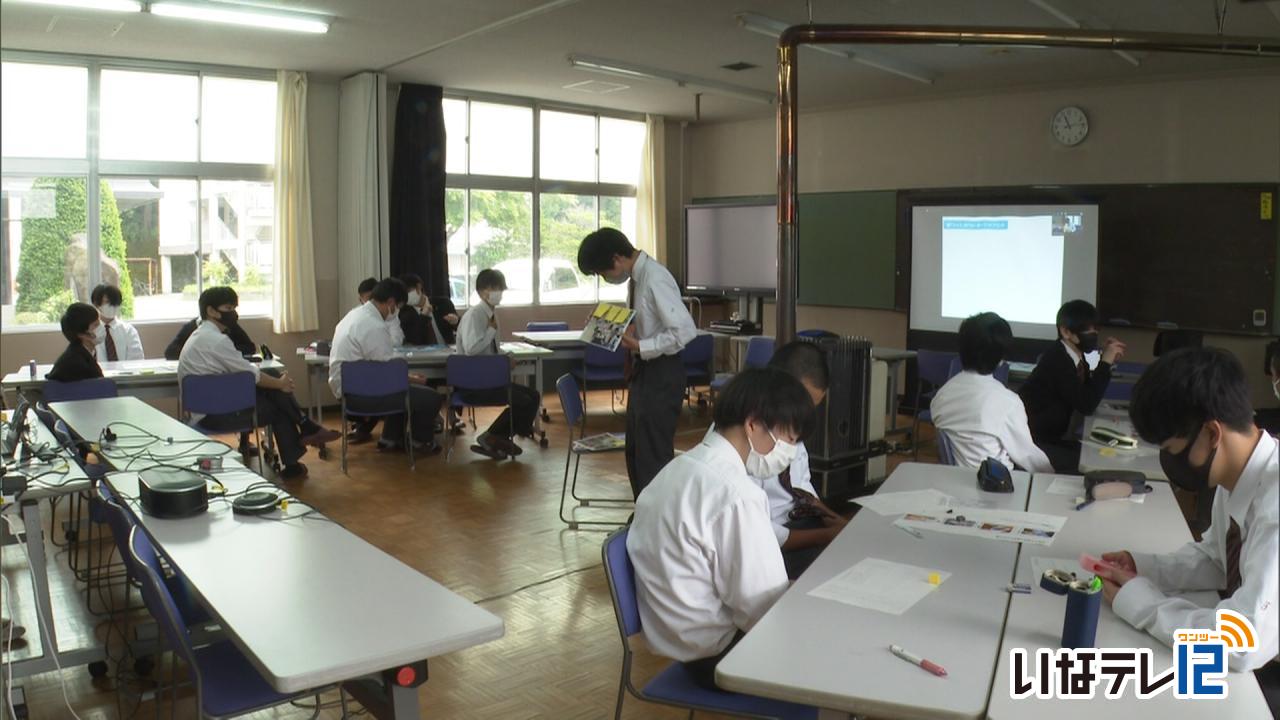

高遠高校 SDGsを学ぶ

伊那市高遠町の高遠高校の1・2年生は、持続可能な開発目標SDGsについてを5月31日に学びました。

授業は学年を5つのグループにわけて様々なテーマで行われました。

こちらのグループはカンボジア在住で、青年海外協力隊の、高木大作さんとオンラインで繋いで

話を聞きました。

高木さんは身の回りのものの生産過程で多く水を使用するものは何か、という問題を出題しました。

生徒たちは多く水を使うと思われる順に写真を並べていました。

一番多く水を使用しているのはTシャツでした。

高木さんは「発展途上国は水の使用について制限があります、身の回りのことから世界との関わりについて思いを巡らせてみましょう」と話していました。

この授業は、高遠高校の生徒が1年を通して高遠町の魅力を再発見する、総合的探究の時間に繋げようと行ったものです。

SDGsに関する授業を行うのは初めてだということです。

-

弥生の卒業生 匿名で100万円を寄付

伊那市の伊那弥生ケ丘高校の卒業生が、コロナ禍で活動が制限されている生徒たちのために使ってもらおうと、100万円を匿名で同窓会に14日寄付しました。

14日は、伊那弥生ケ丘高校同窓会常任理事の塩澤康一さんが学校を訪れ、下島典子同窓会長と松村明校長に、預かった100万円を手渡しました。

「コロナ禍でクラブ活動や行事に制限がかかる中、生徒たちのために役立ててもらいたい」と、面識のある塩澤さんに寄付金を託したということです。

匿名での寄付は去年に続き2年目で、寄付金額は合わせて200万円となります。

寄付金の使い道は、同窓会と高校で話し合って決めるということです。

-

平澤真希さん ウクライナ支援でリサイタル8月に

伊那市出身のピアニスト平澤真希さんによるウクライナ支援のピアノリサイタルが8月27日に伊那市のニシザワいなっせホールで開かれます。

収益はウクライナ難民を受け入れているポーランドに贈る計画です。

11日は、平澤さんとリサイタルを企画したNPO法人クラシックワールド事務局長の北沢理光さんが記者会見を開き来場を呼び掛けました。

平澤さんは、1993年から16年間ポーランドを拠点に音楽活動を行っていました。

ウクライナでも地元のオーケストラと一緒に演奏をしたことがあるということです。

今回ウクライナの支援につなげようと、難民を受け入れているポーランドに収益を贈ることにしました。

リサイタルでは、ポーランドの作曲家ショパンやシマノフスキの曲などを演奏します。

リサイタルは、8月27日(土)午後2時から、場所はニシザワいなっせホールです。

入場料は一般2,000円、高校生以下1,000円で、収益はポーランドに贈られます。

(チケット:伊那市生涯学習センター78-5801)

-

村内小中学校のLGBTQによる環境整備を検討

南箕輪村教育委員会は小中学校の性の多様性LGBTQの生徒への対応について、必要に応じてプールの更衣室などの環境を整備したい考えを示しました。

南箕輪村議会6月定例会の一般質問が9日、役場で行われ、小中学生を対象にした性の多様性LGBTQの教育について議員からの質問がありました。

それに対し、清水閣成教育長は「小中学校の多目的トイレやプールの更衣室の整備など状況に応じて環境を整えていきたい」と答弁しました。

清水教育長はLGBTQについて「小学校では道徳の授業で、中学校では性教育や人権教育の中で学習している。生徒には、性の多様性を認め合うことを学んでいってほしい」と話していました。

-

高遠藩校の学びの精神を現代に「進徳館の日」

高遠藩の藩校「進徳館」の学びの精神を現代に伝える第28回 進徳館の日の行事が、5月28日伊那市高遠町で行われました。

進徳館の日の行事では、まず、進徳館にある五聖像の前で、関係者が集まり拝礼が行われました。

進徳館は、江戸時代の終わりに開校した高遠藩の藩校です。

実学を重視した教育で、現在の東京芸術大学の初代校長を務めた伊澤修二など多くの教育者や政治家を輩出しました。

式典は、高遠閣で行われ、進徳館の教育がどのように現代に受け継がれているかについて、基調講話や学習発表が行われました。

高遠小学校の下島 弘子校長は、「種や苗の観察をして植え付けたり、まちを探検して地図をつくるといった学習を行っている」と子どもたちの様子を紹介しました。

式典には、高遠藩主だった内藤家の現当主の長男の内藤頼克さんも参加し、「学校教育を考える大切な記念日を迎えることができ、藩主の子孫として喜びに感じる」と祝辞を述べました。

-

平和願い ウクライナ国歌演奏

伊那市美篶で開かれた弦楽四重奏の演奏会でウクライナ国歌が演奏され集まった人たちが平和を願いました。

ウクライナ国歌を演奏したのは上伊那を中心とした4人の演奏家でつくるラ・フォンテ弦楽四重奏団です。

演奏会は美篶青島の矢島信之さんが自宅の敷地を提供し開いたものです。

演奏のバックにはチェルノブイリ原発事故以降、ウクライナで支援活動を行っている南箕輪村の原富男さんが作ったウクライナの国旗が掲げられました。

会場となった矢島さん宅には地域の人たち約60人が集まり演奏に耳を傾けていました。

-

箕輪西小学校でプール清掃

箕輪町の箕輪西小学校では、10日のプール開きに向け、プール清掃を、1日に行いました。

この日は、4・5・6年生の児童60人がプール清掃を行いました。

児童たちは、デッキブラシを使って磨いたり、たわしや雑巾を使って汚れを落としていました。

箕輪西小学校では、毎年プール開きの前に全校児童で清掃を行っています。

低学年はプールサイドの掃き掃除、高学年はプールの中を掃除しています。

箕輪西小学校では、10日にプール開きを予定していて、児童たちはあと1回清掃をするということです。

-

箕輪中生が職場体験

箕輪中学校の職場体験学習わくワークみのわが31日箕輪町社会体育館などで行われました。

職場体験学習には上伊那の19の事業所が集まり2年生およそ210人がグループに別れて各事業所のブースをまわりました。

このうち上伊那生協病院のブースでは車イス体験が行われていました。

生徒たちは職員からどのように押せば乗っている人に安心感を与えることができるかアドバイスを受けていました。

伊那バス株式会社のブースは観光バスを用意し生徒はバスガイドの仕事を体験していました。

伊那ケーブルテレビのブースではアナウンスとカメラ体験が行われていました。

わくワークみのわは、地域の会社を知り、働くことについて考えようと行われたもので今回で3年目となります。

生徒たちは体験した仕事についての感想や意見をまとめ各企業に提出するということです。 -

高遠高校3年生 1年を通して高遠そば学ぶ

伊那市高遠町の高遠高校の科目、「地域の環境」を選択している3年生は、1年を通して授業の中で高遠そばについて学びます。23日は、その第1回の講義が行われました。

講義は、科目の「地域の環境」を選択している3年生15人が受講しました。

講師は、信州そば発祥の地 伊那そば振興会の飯島進会長が務めました。

飯島さんは、高遠そばの歴史について話したほか、伊那市のそばの栽培状況などをクイズ形式でわかりやすく説明していました。

高遠高校で、そばをテーマに通年で学ぶのは初めてだということです。

今後は、高校の敷地内にある畑でそばを栽培する他、そば打ちを練習し、年越しそば作りに挑戦するということです。 -

江戸真紀子さん日本画展

江戸真紀子さんの日本画展が伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

会場には、植物や人物、風景画など40点程が展示されています。

江戸さんは、日展に5回入選、日春展には9回入選している画家です。

父親の転勤により小学6年生から5年間伊那谷で過ごしました。

中学時代の同級生が発起人となり、初めて伊那谷で個展が開かれました。

江戸さんは、絵を見た人が「穏やかで優しい気持ちになってもらえればうれしいです」と話していました。

江戸さんの個展は来月2日までかんてんぱぱホールで開かれています。

-

東春近小学校 コロナ対策とりながら運動会

伊那市の東春近小学校で28日、新型コロナ対策をとりながら、運動会が開かれました。

6学年を3グループに、時間を分けて競技をしました。

かけっこやダンスなど、4月中旬から練習してきた成果を披露していました。

2年生は、鳴子を使って、よさこいを踊りました。

伊那市のよさこいチーム、「伊那よさこい青龍」から指導を受けたということです。

運動会は、新型コロナウイルス対策で開会式などを無くし、保護者席は設けずに行いました。

東春近小学校では「コロナ禍の中ですが、はつらつとした姿が見られて良かった」と話していました。

-

伊那北高校合唱部が日比谷音楽祭に向け練習

伊那市の伊那北高校合唱部は6月に東京都で開かれる音楽イベント日比谷音楽祭に出演します。

25日は本番に向けて、伊那市出身のピアニスト平澤真希さんと合唱練習を行いました。

伊那北高校合唱部は森と人を繋ぐ活動を行っている「伊那市ミドリナ委員会」が市内で開催するイベント「森JOY」に出演し、平澤さん、バリトン歌手の髙橋正典さんと演奏を披露しています。

合唱部と平澤さんとの練習は25日が2回目ということで、伴奏に合わせて歌い出しなどを確認していました。

本番では歌と平澤さんの演奏など7曲を披露する予定です。

25日は本番に着る衣装の試着を行いました。

人物デザイナーでミドリナ委員会委員長の柘植伊佐夫さんがイメージ画を描きました。

染色は美篶で衣類の製作をしている小松純さんが担当しました。

Tシャツは伊那北高校に植えられている桜の木の枝や市内で採れたヨモギなどを使って染色しているということです。

日比谷音楽祭は6月4日と5日の2日間の日程で行われ、伊那北高校合唱部は5日に出演します。

日比谷音楽祭は有名アーティストが集まり、世代やジャンルを超えて開かれる無料の音楽イベントです。

自治体の関係団体が出演するのは伊那市ミドリナ委員会が初めてだということです。

-

高校再編 赤穂総合学科校準備委員会 初会合

長野県教員委員会が進める高校再編・整備計画に向け、総合学科高校への転換が決まっている赤穂高校で、新校設立に向けた準備委員会の初会合が24日開かれました

24日は初めての会議が駒ヶ根市の赤穂高校100周年記念会館で開かれました。

県教委では、去年9月に高校再編に関する二次計画を策定し、赤穂高校が総合学科高校に転換することが決まりました。

これを受け、赤穂高校では、地域の意見を聞く「赤穂総合学科新校準備委員会」を設置しました。

委員は、駒ヶ根市長や伊南の4市町村の教育長、同窓会長、現役の生徒会長など27人です。

委員からは、「今の赤穂高校の風土はそのままに、人とつながる学びをさらに深めていってほしい」という期待の声や「学科転換に伴い、教員の意識改革や学びの場の確保が必要だと思う」といった意見が出されました。

委員会は12月までに4回開催される計画で、学校の将来像、教育の方針などについて検討します。

-

西春近南小創立150周年 同窓生らが記念作品寄贈

伊那市の西春近南小学校の創立150周年を記念して、同窓生ら2人が美術作品を20日、寄贈しました。

この日は、西春近南小学校同窓会長の加納義晴さんと、赤木の酒井昭子さんが学校を訪れ、それぞれが作った美術作品を贈りました。

-

貞治の延命地蔵菩薩 展示1周年で式典

中川村にあった、高遠石工守屋貞治の石仏「延命地蔵菩薩」が伊那市高遠町の高遠町歴史博物館に移設され1周年の記念式典が15日開かれました。

15日は延命地蔵菩薩を寄託した東京都の新井将史さんと妻のミリアムさん、移設に協力した人たちを招き記念式典が行われました。

式典では、石仏の移設の様子を記録した映像が上映されました。

高遠石工・守屋貞治の石仏「延命地蔵菩薩」は中川村の新井さんの本家の墓地にありました。

新井さんは、東京で暮らしているため管理が難しいとして歴史博物館に石仏を去年寄託しました。

歴史博物館では、去年5月から展示していて、5月で一周年を迎えました。

高遠町歴史博物館の有賀克明館長は、「多くの方の協力があり石仏を博物館で展示することができた。本当に感謝しています」と話していました。

守屋貞治の石仏「延命地蔵菩薩」は歴史博物館の第一展示室で見ることができます。

-

上伊那教育会研修会「仰望の日」 オンラインで開催

上伊那地域の教職員でつくる、公益財団法人上伊那教育会の研修会「仰望の日」が18日、オンラインで開かれました。

研修会は、伊那市のいなっせ内にある上伊那教育会館と、上伊那郡内小中学校など52校を繋ぎ、オンラインで開かれました。

研修会では、会員の研究成果の発表などが行われました。

上伊那教育会の浦山哲雄会長は、今年度のテーマを「共に集い、共に学び続ける」とし、「研修を通して会員と繋がり、互いに高め合っていきましょうと」と挨拶しました。

元伊那中学校の校長で、信濃教育会の武田育夫会長は「子どもたちが成長できる教育環境を追求し、主体的に学ぶことで教師としての力をつけていってください」と話していました。

上伊那教育会には、郡内の小学校37校、中学校14校、特別支援学校1校の合わせて52校が所属し、会員数は、18日現在1,149人だということです。

例年、研修会には全会員が集まりますが、新型コロナの影響で去年に続きオンラインでの開催となりました。

-

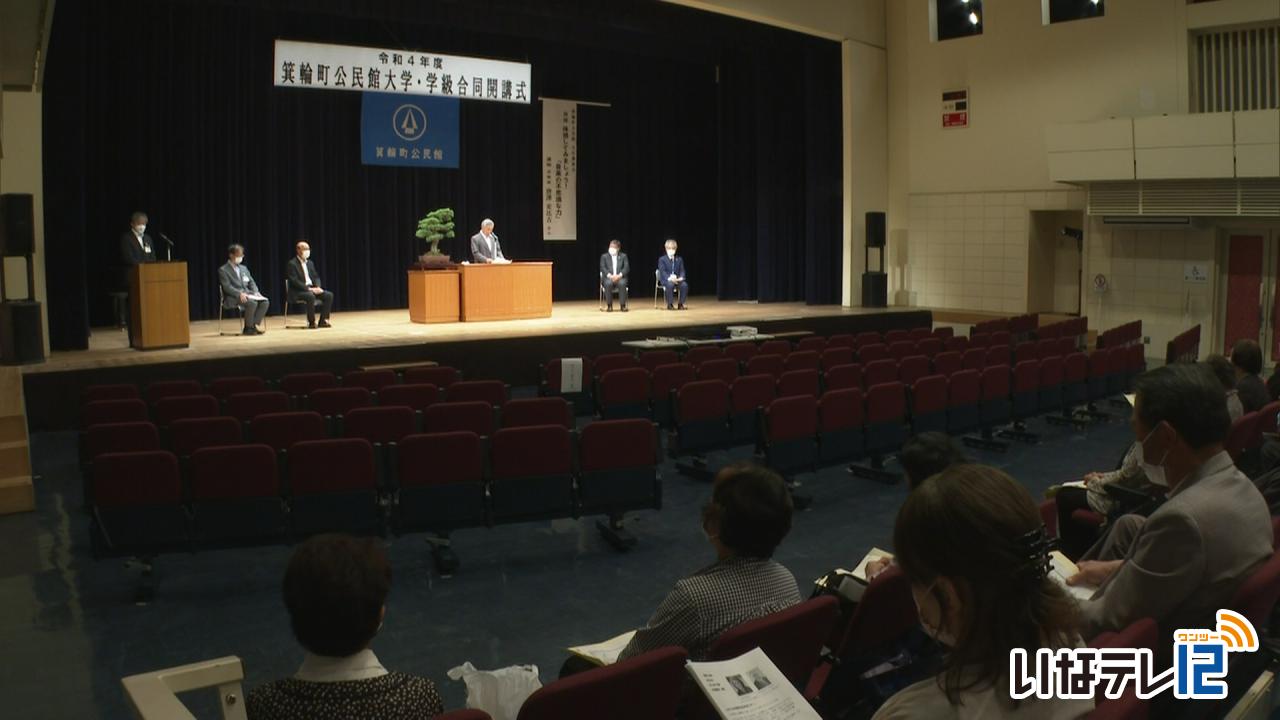

箕輪町公民館大学・学級 今年度110人が受講

箕輪町公民館の大学・学級の合同開講式が18日、町文化センターで行われました。

開講式には、今年度5つの大学や学級を受講する、30代から90代までの110人が出席しました。

今年度の受講生は、概ね40歳以上の人が対象のふきはら大学に22人、ふきはら大学院に23人、大学院を修了した人が受講できるけやき学級に20人、成人男性が対象のおやじ学級に24人、成人女性が対象のなでしこ学級に21人となっています。

箕輪町公民館の唐澤久樹館長は「大学・学級で楽しみながら学び、交流を深めていってください」と激励しました。

受講者を代表してふきはら大学院3年の鬼石義信さんは「新しい自分を見つけられるように、楽しく過ごしていきましょう」と挨拶しました。

大学・学級では、月に1回程度それぞれの講座が開かれ、ものづくりや歴史の学習など、受講生が考えたメニューを行っていくということです。 -

南箕輪村と伊那養護学校 協定締結

南箕輪村は、伊那市西箕輪の伊那養護学校と森林環境教育についての協定を17日結びました。

17日は、南箕輪村の防災研修センターで調印式が行われ、藤城栄文村長と、伊那養護学校の原潤校長が協定書を取り交わしました。

協定では、大芝高原などの村有林をフィールドとして、森林環境教育や木材の利活用、森林づくりの交流活動などを行っていきます。

今後は、生徒の木工の学習に大芝高原のアカマツ材を活用したり、高原内の植林を行っていきたいとしています。

木材の活用には、伊那市西箕輪の株式会社有賀製材所が協力していくということです。

これまで、中学部の生徒が大芝高原の間伐材でトイレの案内看板と大芝の湯のソファーを作って寄贈する取り組みを行いました。

このほか、児童・生徒は散歩などで日常的に大芝高原に訪れているということです。

協定は令和7年5月までの3年間となっています。

-

はらぺこ園児が代掻き体験

伊那市東春近の野外保育園山の遊び舎はらぺこの園児たちは素足で田んぼの代掻きを12日に行いました。

2歳から6歳までの園児と保護者らおよそ35人が素足で田んぼに入り代掻きをしました。

田んぼで走ったり歩いたりすることで、土がほぐれ全体がならされていきます。

保護者OBで富県南福地の小森健次さんの田んぼおよそ100平方メートルを10年ほど前から借りて米作りを行っています。

はらぺこでは、学習という形ではなく、体験することを大切にした野外保育を行っています。

米作りでは代掻きのほかに田植えや草刈り、稲刈りも手作業で行う予定です。

園児は手をつないで走ったり、泥団子を投げたりしていました。

また田んぼに飛び込んだりして泥まみれになりながら遊んでいました。

はらぺこでは5月25日に田植えを予定しています。

-

伊那市総合教育会議

伊那市総合教育会議が3月24日に市役所で開かれ、市が進める教育関係の取り組みについての意見交換が行われました。

きょうは白鳥孝市長と教育委員が集まり意見交換をしました。

会議ではICTサマーキャンプなどについて意見交換しました。

サマーキャンプは伊那市の地域おこし協力隊が2年前に始めたものです。

過去2回の取組では伊那西小学校の児童が参加し学校の敷地内でタブレット端末などを活用して

行われました。

この取り組みについて委員からは、「大人向けもやってみてはどうか」「高校生や大学生をスタッフに入れてみてはどうか」などの意見が出されました。 -

諏訪形の御柱祭で見立ての儀

7年目に1度行われる、伊那市西春近諏訪形の御柱祭で建てる木を決める見立ての儀が7日に行われました。

一の柱となる木がある区有林に諏訪形区諏訪神社御柱実行委員会のおよそ30人が集まり、見立ての儀が行われました。

浦野紀和実行委員長が木を塩で清めました。

その後、周りにお神酒を捧げました。

お祓いを行った後に全員で拝礼しました。

一の柱となるのは杉の木で幹の周りが1メートル68センチあるということです。

その後に行われた二の柱、三の柱、四の柱の見立ての儀は、新型コロナの影響で縮小して行いました。

事前に作成したコロナ対策のガイドラインに沿って実施したということです。

6月12日に斧入れ式を行い、9月4日に山出し、10月1日に里曳きが行われ、御柱が諏訪神社に建てられます。

-

南箕輪村地域おこし協力隊新たに杉本さんを任命

南箕輪村地域おこし協力隊に新たに大分県出身の杉本陽太さんが任命されました。

2日は村役場で委嘱式が行われ、藤城栄文村長が杉本さんに委嘱書を手渡しました。

杉本さんは大分県出身の41歳で、4月20日に東京から南箕輪村南殿に移住してきました。

前職は携帯電話のシステムの構築などを担当していました。

杉本さんは登山とバイクが趣味で、2021年に上伊那の移住相談会に参加し、中央アルプスや八ヶ岳などが近いことから移住を決めたということです。

今後はICT教育で小学生にプログラミングなどを教えていく予定だということです。

任期は5月1日から来年4月30日までの1年間です。

-

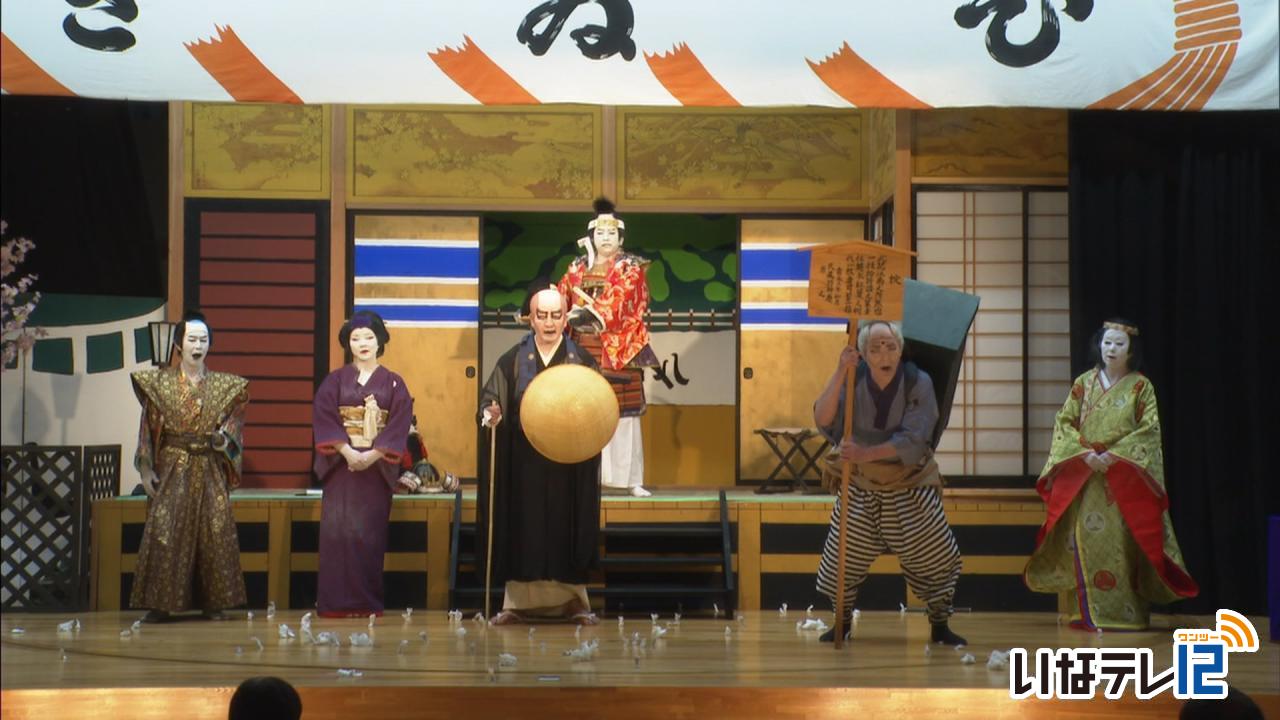

中尾歌舞伎春季公演「一谷嫩軍記 熊谷陣屋の段」熱演におひねり

伊那市長谷中尾に続く農村歌舞伎「中尾歌舞伎」の2年ぶりの春季公演が、29日、中尾座で行われました。

演目は「一谷嫩軍記 熊谷陣屋の段」で7年振りの公演となりました。

熊谷陣屋の段は、源平合戦の時代の物語です。源義経に仕える主人公の熊谷直実は、平敦盛の命を助けよとの密命を受けます。

直実はやむなく息子を身代わりとして差し出すという物語です。直実の妻・相模は、身代わりとなったわが子の首を抱いて嘆き悲しみます。

公演は新型コロナ感染対策として、一般には公開せず、賛助会員のみを招いて行われました。

会員の熱演に会場からはおひねりが飛んでいました。

伊那ケーブルテレビでは、春季公演の模様を7日午後2時からご覧のチャンネルで再放送します。

-

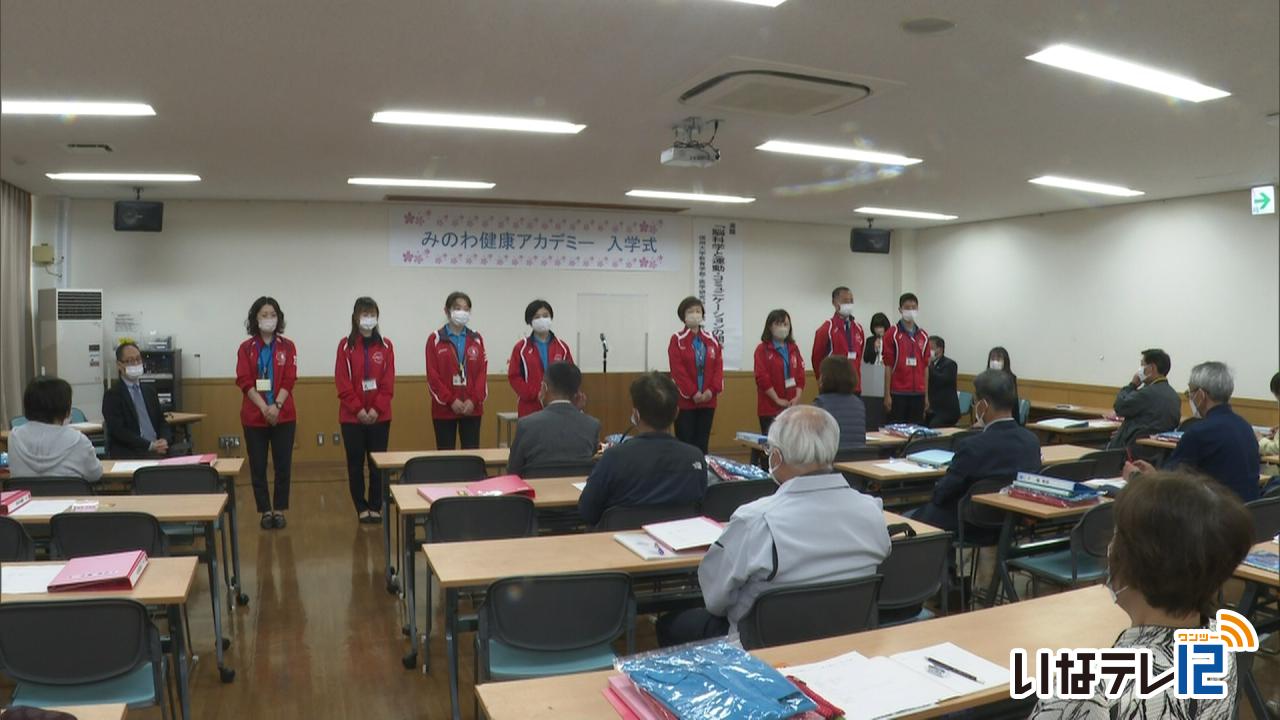

みのわ健康アカデミー入学式

箕輪町の40歳から74歳までを対象にした町独自の健康づくり事業「みのわ健康アカデミー」の入学式が町地域交流センターで28日行われました。

今年度は町内の16人が入学しました。

健康アカデミーは平成17年度から開講しています。

学長の白鳥政徳箕輪町長は「1年間仲間と楽しく健康について学び取り組んでいってください」と挨拶しました。

受講生は週1回の筋力トレーニングや有酸素運動、月1回の集団健康講座、在宅トレーニングなどを1年間通して行い、生活習慣病予防や介護予防を目指します。

今年度入学したのは54歳から74歳の男性が7人、女性が9人の合わせて16人で、平均年齢は66.6歳だということです。

-

草餅地蔵に願掛け

草餅を供えて願をかけると願いが叶うと言い伝えられている草餅地蔵の祭典が24日伊那市美篶青島で行われました。

草餅地蔵は昔洪水で伊那市美篶青島に流されてきたといわれています。

青島の人たちは流れ着いた場所に地蔵を安置しお参りするようになりました。

この時期は草餅を作る家庭が多かったことから地蔵に供えるようになりいつしか草餅地蔵と呼ばれるようになりました。

祭典には地域の人達が訪れ草餅を供えて願をかけていました。

201/(火)