-

高砂中学校で今年も桜咲く

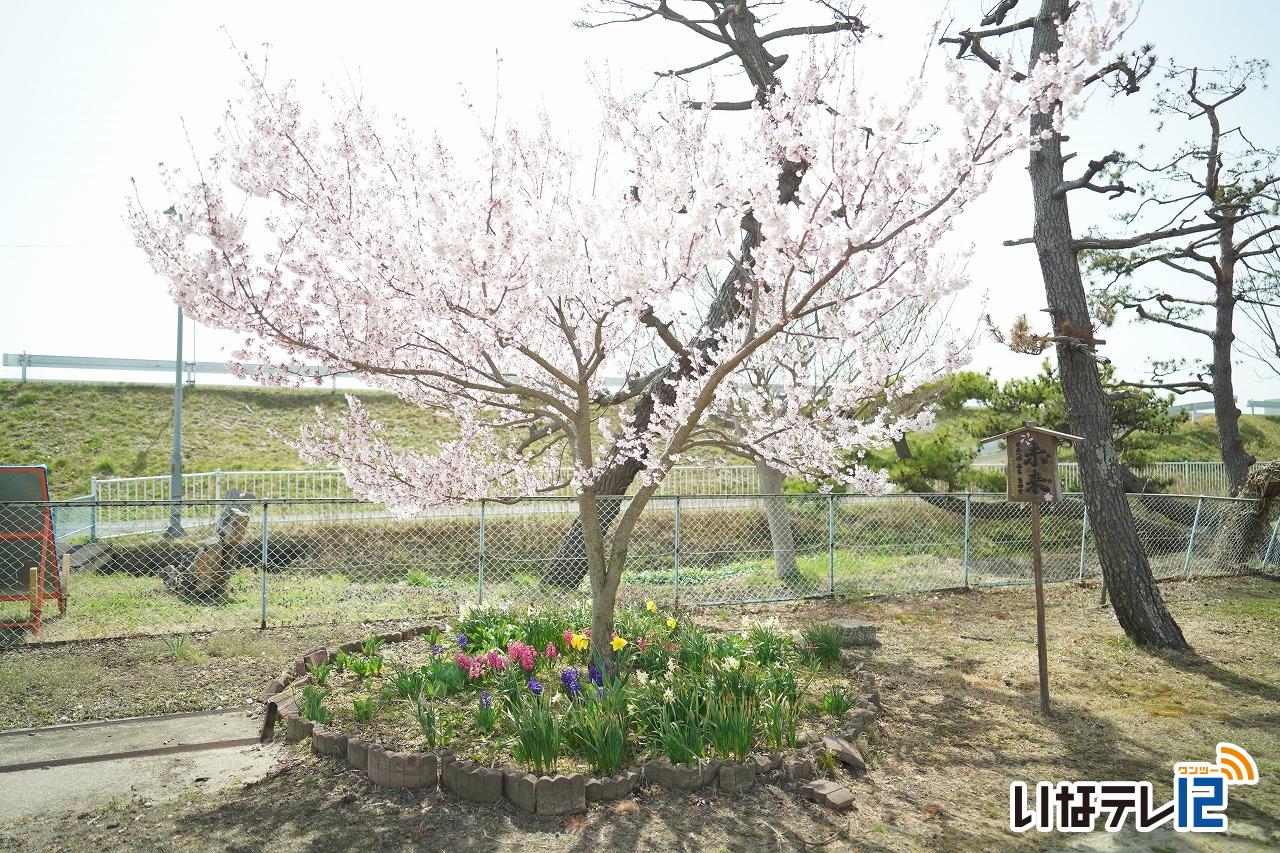

伊那市の東部中学校が東日本大震災で被災した宮城県仙台市の高砂中学校に贈ったタカトオコヒガンザクラが、震災から10年となった今年も花を咲かせました。

高砂中で4月1日に撮影されたタカトオコヒガンザクラです。

2012年に東部中学校から2本が贈られ、震災から10年となった今年も満開の花を咲かせました。

高砂中学校と東部中学校では「さくらプロジェクト」として、東部中から高砂中にタカトオコヒガンザクラを贈るなど交流を続けています。

桜は例年より早く3月下旬に咲き始めたということです。

高砂中によりますと、年々花が増えているということです。

伊那市の東部中学校です。

生徒会長の春日耀心さんです。

なお、東部中学校にも2本のタカトオコヒガンザクラが植えられていて、今年も花を咲かせたということです。

-

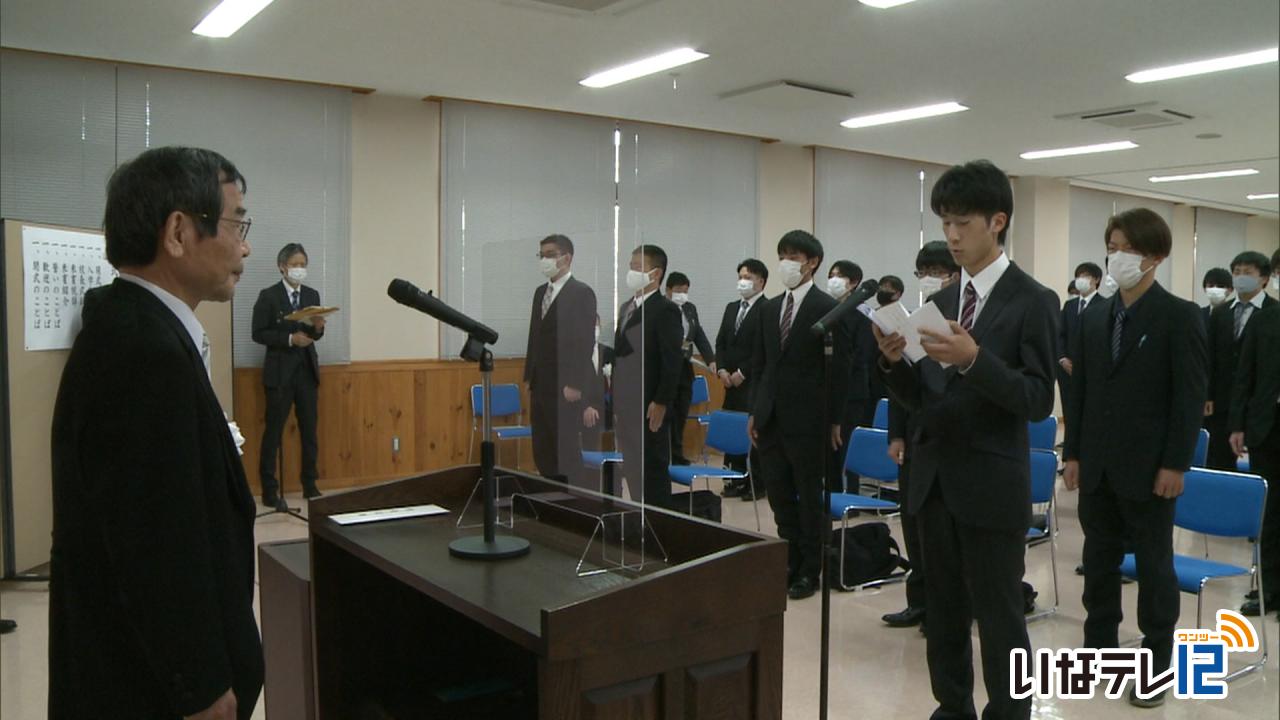

南信工科短大入学式

南箕輪村の長野県南信工科短期大学校の入学式が8日行われ、24人が学校生活をスタートさせました。

今年度入学したのは機械・生産技術科が12人、電気・制御技術科が12人のあわせて24人です。

このほか6か月の短期課程に9人が入学しました。

大石修治校長は「知識と技能を磨き、ものづくりのスペシャリストとして羽ばたいてくれることを願っています」と式辞を述べました。

新入生を代表して機械・生産技術科の福澤瑠星さんは「先端技術の知識を備えて自ら考え実践できる人になれるよう日々精進していきます」と誓いの言葉を述べました。

新入生は南信が17人でこのうち上伊那が14人、中信が5人、北信が1人、県外が1人となっています。

-

手良小学校入学式

入学シーズンを迎えています。伊那ケーブルテレビの放送エリアの伊那市、箕輪町、南箕輪村のすべての小中学校30校で入学式が6日行われました。

このうち伊那市の手良小学校には男子4人、女子10人の合わせて14人が入学しました。

新1年生は在校生たちに拍手で迎えられて入場しました。

浜田康敬校長は「みなさんが入学してくるのを楽しみにしていました。学校では大きな声であいさつと返事ができるようになってください。」と話しました。

1年生を迎える言葉で児童会長の小松美雪さんは「みんなの名前を早く覚えて楽しい学校生活にしましょう」と話しました。

1年生はドキドキドン1年生を披露しました。

式が終わると教室で学級指導が行われ、担任の中村敬教諭から学校生活の説明をしました。

1年生は7日は半日授業となり、8日から通常授業が始まるということです。

-

水彩画愛好者の山水会展

伊那市や箕輪町などの水彩画愛好者でつくる山水会の展示会が伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

山水会の会員20人の水彩画67点が並んでいます。

会員が週に1回教室に集まり、1年を通して風景画や人物画などの作品を描いています。

その発表の場として毎年開いていて今回で11回目となります。

山水会では画風や題材など型にこだわらず自由に描いているということです。

山水会展はかんてんぱぱホールで4月7日まで開かれています。

-

伊那市地蜂愛好会総会 女王蜂を配る

伊那市地蜂愛好会の総会が3日に、伊那市内で開かれ、越冬させた女王蜂が会員に配布されました。

3日は、1箱に50匹の女王蜂が入れられた箱が2箱ずつ会員に配られました。

伊那市地蜂愛好会は、伊那谷の伝統文化の蜂追いを楽しみながら継承していこうと活動していて、今年度は女性2人を含む35人でスタートします。

-

伊那市中学生キャリアフェス実行委員会

伊那市中学生キャリアフェスの生徒実行委員会の第1回の会議が30日伊那市役所で開かれました。

生徒実行委員会には市内の中学校6校の22人が参加しました。

委員会には伊那市の白鳥孝市長も出席し「みなさんがアイデアを出し合いキャリアフェスが成功することを楽しみにしている」と激励しました。

中学生キャリアフェスは市内の中学2年生600人が参加します。

去年は新型コロナの影響でオンライン開催となり、61の企業などが参加しました。

伊那市中学校キャリアフェスは伊那市のエレコム・ロジテックアリーナで11月11日に開催される予定です。

-

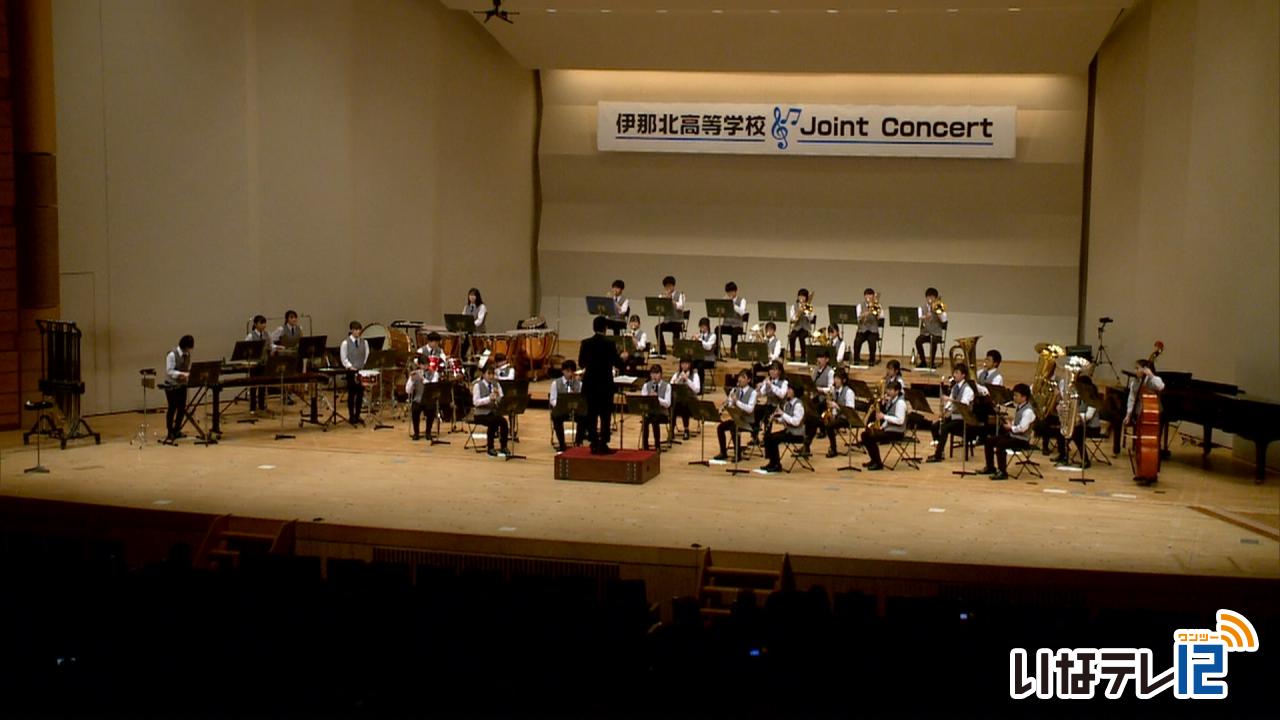

伊那北高校ジョイントコンサート

伊那市の伊那北高校合唱部・弦楽部・吹奏楽部のジョイントコンサートが、伊那文化会館で27日に開かれました。

伊那北高校では、毎年この時期にコンサートを開いていますが、去年は新型コロナウイルスの影響で中止となっていて、2年ぶりの開催となりました。

この日は合唱部・弦楽部・吹奏楽部あわせて約80人が全10曲を演奏しました。

ある生徒は、「去年は開催できなかったが、その分、訪れた人に27日の演奏を楽しんでもらいたい」と話していました。 -

高校再編二次案 上伊那は5校が対象

県立高校の第2期再編で長野県教育委員会は、上伊那では5校が対象となる再編・整備計画二次案を25日発表しました。

二次案によりますと旧第8通学区の上伊那の高校は辰野高校商業科、箕輪進修高校の工業科、上伊那農業高校、駒ケ根工業高校を再編統合し仮称を上伊那総合技術新校としています。

辰野高校は全日制普通科高校とし箕輪進修高校は多部制・単位制普通科高校としています。

辰野商業科、箕輪進修工業科、上農、駒工を再編統合した上伊那総合技術新校は専門学科を集約し農業、工業、商業の3学科の専門性の向上と学科間の連携により産業教育の拠点校を構築するとしています。

-

上の原保育園で卒園式

伊那市内19の公立保育園の卒園式が25日に行われました。

このうち上の原保育園では30人が卒園しました。

式ではひまわり組30人の園児に篠平明美 園長から卒園証書が手渡されました。

卒園児たちはお別れのことばでお花見給食や魚つかみをした思い出を発表しました。

式では年少、年中の園児およそ70人がサプライズでお祝いの歌を歌いました。

また卒園児も歌を披露しました。

篠平園長は「年下の子の面倒をよく見てくれる立派なお兄さん、お姉さんになりました。小学校に行っても頑張ってほしい」と話しました。

伊那市、箕輪町、南箕輪村の入学式は4月6日に行われます。 -

歴博で和装をテーマに特別展

伊那市高遠町の高遠町歴史博物館で、第70回特別展「服飾文化を支えるシゴト」が開かれています。

初日の6日は、オープニング式典が開かれ、主催した伊那市教育委員会や歴史博物館の関係者などが参加しました。

特別展は、近代以降の和装をテーマにしていて、和服や着物、古布などに関心を持ってもらおうと企画されたものです。

この日は、歴史博物館の学芸員福澤浩之さんが出席者らに展示解説をしました。

会場には、着物や帯、敷物のほか、それらを作るための道具など128点が並んでいて、上伊那の小学校や呉服店、個人などが所蔵しているものを集めました。

歴史博物館では、「多くの人に訪れてもらい、着物に親しんでもらいたい」と話していました。

特別展「服飾文化を支えるシゴト」は6月20日(日)まで高遠町歴史博物館で開かれています。 -

長谷小学校で卒業式

卒業式シーズンを迎えています。

上伊那のトップを切って伊那市の小中学校2校で16日卒業式が行われ、卒業生が慣れ親しんだ学び舎を後にしました。

このうち伊那市長谷の長谷小学校では男子4人、女子7人の合わせて11人が卒業を迎えました。

塩澤秀彦校長から卒業生一人ひとりに卒業証書が渡されました。

長谷小学校では新型コロナ対策として全員がマスクを着用したほか、招待する来賓を40人ほど減らしました。

塩澤校長は式辞で「これからも様々なことに本気で取り組み、自分たちらしく生きていってください」と話していました。

式では、6年生が「旅立ちの日に」を歌いました。

式が終わると、校庭で全校児童が卒業生を見送りました。

伊那市、箕輪町、南箕輪村の小中学校の卒業式のピークはあすで、12校が予定されています。

-

伊那小6年謹組 卒業証書用の紙づくり

伊那市の伊那小学校の6年謹組の児童は、卒業証書用の紙を5日つくりました。

5日は謹組の児童が、縦30センチ、横40センチほどの大きさの型を使い、紙をすいていました。

紙の材料となる木の繊維が入った水を型に流し込み、手を左右に動かします。

徐々に、木の繊維がたまり、紙ができます。

謹組では、4年生のころから総合学習で紙について勉強していて、6年生では紙の原料となる木を育て、それを使いハガキやウチワを作りました。

型から外すと、乾燥させるため窓ガラスに着けていました。

伊那小学校の卒業式は18日で、希望する児童は自分で作った紙でできた卒業証書を受け取るという事です。

-

高遠中学校で卒業生・新入生に贈る花のコサージュ作り

伊那市高遠町の高遠中学校は卒業生と新入生に贈る、水引を使った花のコサージュ作りを9日に行いました。

高遠中学校の2年生は卒業生49人に付けてもらう花のコサージュを作りました。

卒業する3年生に贈ろうと飯田地方の伝統工芸の水引を使い作ることにしたということです。

飯田市にある木下水引 株式会社に協力をしてもらい、作り方の動画を見ながら生徒たちが作りました。

また、1年生は来月の入学式に新入生に付けてもらう41人分のコサージュを作りました。

高遠中学校の卒業式は18日に、入学式は来月6日に行われます。

-

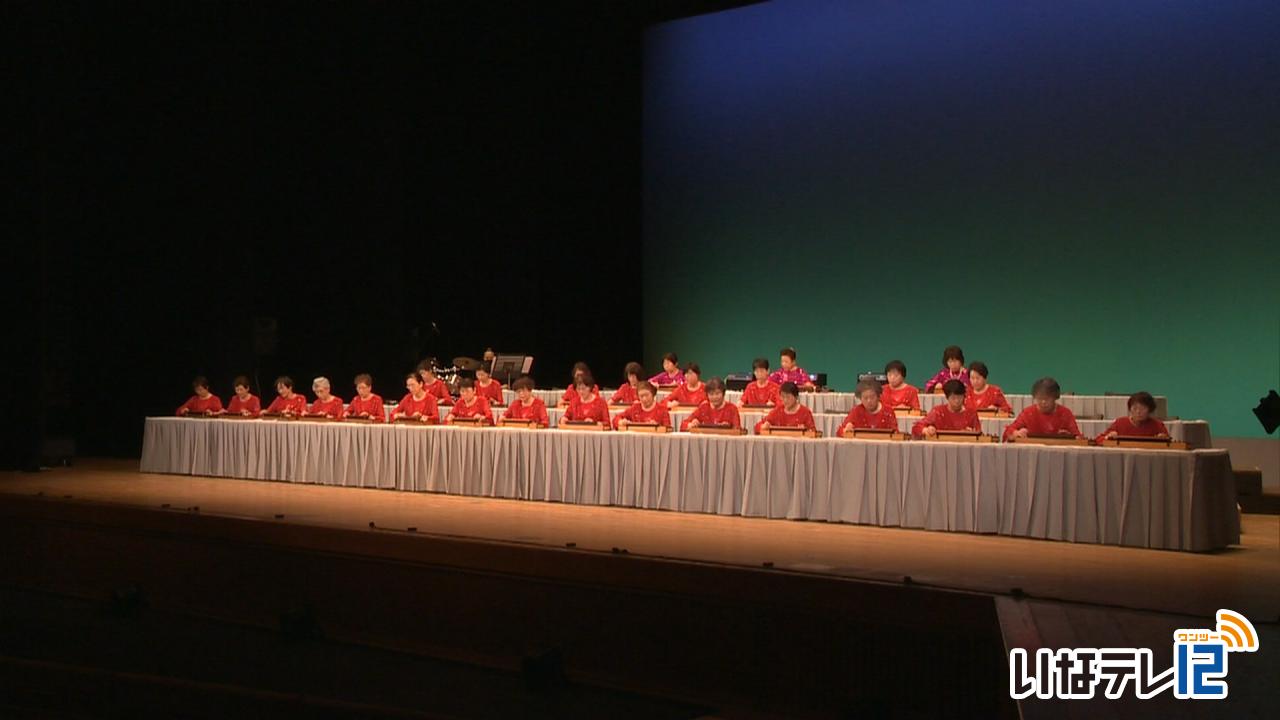

木村流大正琴が演奏披露

長野県芸術文化総合フェスティバルが13日、伊那市の伊那文化会館で開かれ大正琴の教室に通う生徒らが演奏を披露しました。

演奏を披露したのは木村流大正琴のメンバーで行進曲や歌謡曲など10曲を披露しました。

県芸術文化総合フェスティバルは生涯学習の発表の場として県内伊那市のほか長野市、松本市の3会場で開かれています。

今年で33回目でバレエやダンスなどの発表のほか書道や水墨画などの展示も行われています。

県芸術文化総合フェスティバルは各会場とも14日まで開かれています。

-

伊那小6年直組 卒業前に太鼓演奏会

伊那市の伊那小学校の6年直組は、保護者やお世話になった人たちを招いて、太鼓演奏会を学校で12日開きました。

直組では、4年生の頃から総合学習で太鼓に取り組んできました。

新型コロナウイルスの影響もあり、6年生になってからは観客を前に発表する事は一度もなかったという事です。

卒業を前に保護者やお世話になった人たちに、自分たちの太鼓を聞いてもらおうと演奏会を開くことにしました。

12日は、これまで地域の太鼓グループなどから教わった8曲を披露しました。

直組の太鼓演奏会の模様は、4月に伊那ケーブルテレビで放送する予定です。

-

南信工科短期大学校卒業式

南箕輪村の南信工科短期大学校の令和2年度の卒業式が11日に行われました。

卒業式には今年度卒業する4期生の専門課程34人と短期課程9人が出席しました。

式では大石修治校長から卒業生一人一人に卒業証書が手渡されました。

式辞で大石校長は「本校で学んだ実践的な技術がこれからも生かされていくことを期待します」と激励しました。

専門課程 電気・制御技術科の原田佑都さんが卒業生を代表して挨拶し「授業で課題を解決した時の喜びを忘れず、就職先でも頑張りたい」と抱負を話しました。

専門課程の卒業生34人は就職を希望している33人全員が内定しているということで、このうち20人が上伊那地域の企業に就職を予定しています。

-

伊那バスが中学生に特別授業

伊那市の伊那バス株式会社は、新型コロナウイルスの影響で今年度修学旅行に行けなかった市内の中学3年生に京都奈良の魅力を伝える特別授業を11日、春富中学校で行いました。

この日は、伊那バスのバスガイドの関戸佑奈さんらが春富中を訪れ、特別授業を行いました。

バスガイド手作りの資料や、パワーポイント、現地で撮影した映像を見せながら、生徒たちにその魅力を伝えていました。

伊那バスでは、新型コロナウイルスの影響で今年度修学旅行に行くことができなかった市内の中学3年生を対象に、訪れる予定だった観光地の魅力を知ってもらおうと、特別授業を企画しました。

生徒らに京都を代表する和菓子、八つ橋のプレゼントもありました。

特別授業は、春富中のほか、高遠中でも行われたということです。 -

南信一水会展

県内南信地区在住の作家による南信一水会展が伊那市のかんてんぱぱホールで開催されています。

会場には14人の作家の作品33点が展示されています。

今年で12回目となる展示会には風景画を中心に、20号から100号までの油絵などが並んでいます。

南信一水会展は3月15日まで、かんてんぱぱホールで入場無料で開かれています。

-

高校入試後期選抜試験

高校入試後期選抜試験が9日、長野県内の公立高校で一斉に行われました。

上伊那8校でも試験が行われ、県教委によるとトラブルはなく無事終了したということです。

伊那市の伊那北高校では朝8時頃から受験生が会場に向かっていました。

後期選抜試験には、県全体で9,976人、上伊那の8校には854人が志願しています。

長野県教育委員会によりますと、上伊那の高校からトラブルの報告は入っていないということです。

辰野・箕輪進修・高遠・赤穂定時制ではあす面接試験がおこなわれます。

後期選抜試験の合格発表は19日となっています。

-

信州高遠美術館で企画展

これからの桜のシーズンを前に、伊那市高遠町の信州高遠美術館では、伊那市や高遠町とゆかりのある作家たちの作品展「文化が結ぶ縁の物語」が、6日から始まりました。

会場には、30人の作家による絵画や彫刻など68点が並んでいます。

こちらは、歌手で画家の八代亜紀さんの作品、「高遠の春 伊那市」です。

残雪の中央アルプスをバックに、咲き誇る桜を描いた風景画です。

作品は、2018年に八代さんの個展を信州高遠美術館で開いた際に寄贈されたものです。

こちらは、東京藝術大学出身の作家、押元一敏さんの作品「forest」です。

押元さんが作品制作で高遠町に滞在していた時、朝に見た高遠の山々がテーマだということです。

高さ1メートル、幅2メートル30センチの大作となっています。

また、こちらは同じく東京藝術大学出身の小柳景義さんの作品「信濃太樹」です。

高遠町勝間の龍勝寺の近くにあった古い木がモチーフとなっています。

3つの作品は、収蔵後初出品となっています。

ほかに、幕末の江戸で生まれ、伊那市で育った画家、中村不折の作品なども並んでいます。

展示は、5月9日(日)まで、信州高遠美術館で開かれていて、入館料は500円です。 -

箕輪北小と中部小 テレビ会議で授業交流

箕輪町の箕輪北小学校と箕輪中部小学校の児童は、テレビ会議システムを使い、遠隔で英語授業交流を5日に行いました。

箕輪北小学校の6年1組は、中部小の6年2組と交流しました。

2人1組で1台のパソコンを使い、名前や好きなスポーツ、中学校でやりたいことなどを画面の中部小の児童に伝えていました。

箕輪町の小学校でテレビ会議システムを使い、子ども達が他の学校と交流するのは、今回が初めてだという事です。

箕輪町教育委員会では、今後、小学校の他、中学校も加えた交流を行っていきたいとしています。

-

高遠中学校の文化祭紹介ビデオを児童がオンラインで視聴

伊那市高遠町の高遠小学校6年生の児童は高遠中学校の生徒が制作した文化祭の紹介ビデオを2月9日オンラインで視聴しました。高遠中学校3年2組は去年9月に開催された文化祭 聖桜祭のビデオを総合的な学習の時間に制作しました。

高遠中学校では毎年、高遠小学校と高遠北小学校の6年生を聖桜祭に招いていますが、去年は新型コロナの影響で見送りました。

6年生に聖桜祭を紹介しようと体育祭や学びの発表などの様子を文化祭の実行委員と教師が撮影した写真を使い3か月かけて制作しました。

高遠中学校では「中学生になるのを楽しみにしている児童もいる。ビデオという形でも聖桜祭を知ってほしい」と話していました。

-

伊那西小「森の教室」完成間近

伊那市の伊那西小学校で建設が進められている、屋外で学習ができるスペース「森の教室」が完成間近となっています。

4日は、6年生の児童が森の教室の床板を張る作業をしました。

森の教室は、広さ33平方メートルで、建材には学校の敷地内で伐採したサワラやコウヤマキを使っています。

総合学習の一環として全校で取り組んでいて、建設には伊那市の木工業、株式会社やまとわが協力しています。

床板に印をつけた後、電動ドリルで穴を空けます。

その後、ねじで両端を留めて床を張っていきます。

伊那西小によりますと、老朽化していた前の森の教室を建て替えようと、数年前から建設の計画を立ててきたということです。

去年7月ごろから、学校林の間伐作業をはじめ、順次建設を進めてきました。

現在、完成間近となっていて12日には地域の人を招いてお披露目会を開くということです。 -

高校入試 後期選抜志願者数

長野県教育委員会は、9日に行われる公立高校後期選抜試験の志望変更受付締め切り後の志願者数を今日発表しました。

上伊那8校の志願者数は次の通りです。

辰野普通は48人に対し51人が志願し、1.06倍。

商業は25人に対し15人で0.6倍です。

-

伊那北高校 コロナ対策で卒業式

卒業式シーズンを迎え、上伊那地域では高校の卒業式が2日から始まりました。

今年度も新型コロナ感染拡大防止のため規模を縮小しての卒業式となりました。

伊那北高校では今年度、男子120人、女子118人の238人が卒業を迎えました。

埋橋浩校長から、各クラスの代表者に卒業証書が渡されました。

今年度の卒業式は、新型コロナ感染防止のため在校生や来賓は参加せず、生徒と保護者、教諭のみで行われました。

卒業生を代表し生徒会長の唐澤幸佑さんが挨拶をしました。

埋橋校長は「社会情勢に大きく動かされた3年間でした。みなさんの思考力、判断力、行動力は他の世代にない強さとなっていくと確信します」と式辞を述べました。

伊那北高校伝統の応援歌「天竜河畔」は、感染防止のため歌いませんでした。

式が終わると、各クラスでは最後のホームルームが行われました。

3年E組では、齋藤桂似郎教諭から一人ひとりに証書が手渡されました。

ホームルームの様子はテレビ会議システムで配信され、密を避けるため別の教室で保護者が見守りました。

伊那北高校では卒業生全員が進学を希望しています。

明日は上伊那の3つの高校、4日も3校で卒業式が行われます。

-

小学校で講師招いてそろばん教室

伊那市の伊那北小学校で、そろばん教室の講師を招いての算数の授業が行われました。2日は伊那北小学校4年生の児童43人が、算数の授業でそろばん教室の講師から足し算を学びました。講師を務めたのは、日本珠算連盟伊那支部の副会長で伊那市でそろばん教室を運営する伊東秀子さんです。小学校では3・4年の算数の授業でそろばんがあります。指導者から直接学んでもらおうと、伊那商工会議所が企画して、2018年から希望のある学校で行っているものです。児童たちは、実際に珠をはじいて計算問題に取り組んでいました。伊東さんは「そろばんは集中力を養うこともできます。これを機会に興味を持ってほしい」と話していました。

-

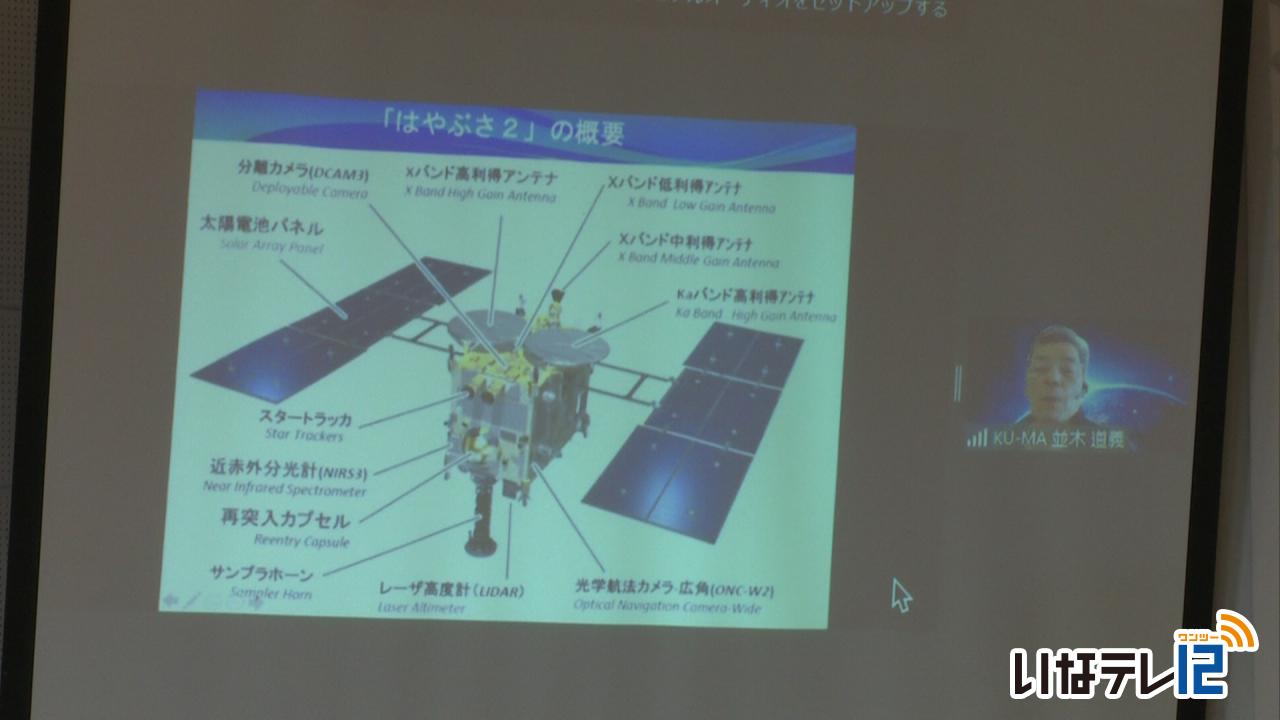

はやぶさ2についての講演会

去年12月にカプセルが帰還した小惑星探査機「はやぶさ2」についての講演会が伊那市創造館で27日開かれました。

教室には小学生の子どもとその保護者20人ほどが参加し、テレビ会議システムを神奈川県と繋ぎ並木道義さんの話を聞きました。

並木さんは、JAXA宇宙科学研究所に拠点を置くNPO法人の会長で、初代はやぶさ帰還時にはカプセル着地場所の特定を行いました。

並木さんは、「地球に帰還したはやぶさ2のカプセルには、小惑星「リュウグウ」で採取された5.4グラムの黒い石が入っていた」などと説明していました。

子どもからの「はやぶさが持ち帰ったのはどんな石でしたか」という質問には「これから詳しく調査します。黒いのでカーボンの可能性があります」と話していました。

伊那市創造館は、今年度小学生の子どもとその保護者が宇宙と科学について学ぶ全4回の「星と宇宙の教室」を開いていて、今回が最終回となります。

-

伊那文化会館 改修工事完了

天井の耐震化などで去年7月から大規模改修が行われていた伊那市の伊那文化会館の工事が完了し、3月3日にリニューアルオープンします。

26日は報道機関向けに工事が完了した伊那文化会館が公開されました。

改修は、東日本大震災で発生した天井の落下事故を踏まえた法改正に基づき県が行ったものです。

大ホール・小ホール・玄関ホール・ホワイエの天井の耐震化の他、施設の利便性向上のための工事が行われました。

大ホールの天井裏です。

大ホールの天井はこれまでの吊り天井方式ではなく、鉄骨で支える「直張天井方式」で新設しました。

また、音の響きをよくするため、床材をカーペットからビニルタイルに変更したほか、後ろの壁にカーテンを設置し、響きの調整ができるようにしました。

客席は141席減らし、1,371席となりました。

また、プラネタリウムの設備が全面的に更新されました。

投影機の星の数はこれまでの6,500個から800万個まで映し出せるようになりました。

伊那文化会館は、昭和63年に開館し、今回初めて大規模改修が行われました。

事業費は21億円です。

伊那文化会館のリニューアルオープンは3月3日です。

5日には一般向けの説明会が予定されていて、参加には申し込みが必要です。

-

高校入試後期志願者数発表

長野県教育委員会は、来年度の高校入試後期選抜志願者数を25日、発表しました。

上伊那で最も倍率が高いのは駒ヶ根工業で、1.12倍となっています。

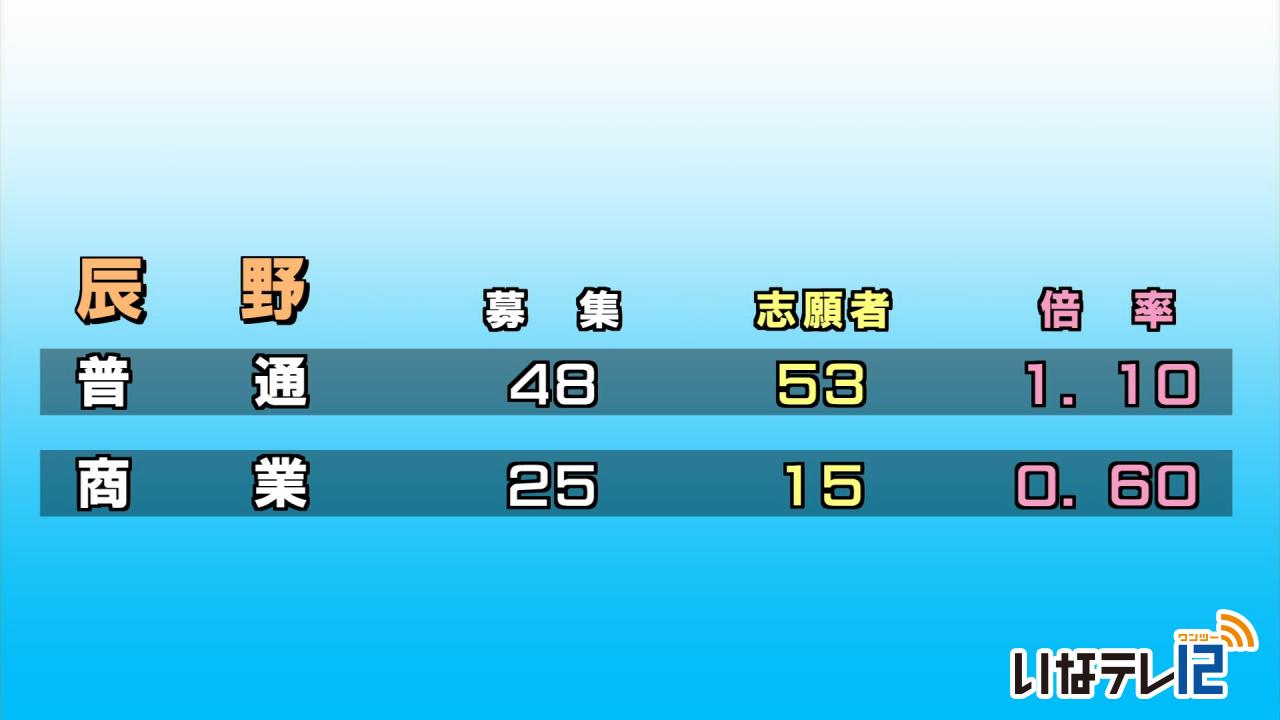

辰野です。

普通は48人に対し53人が志願し、1.1倍。

商業は25人に対し15人で0.6倍です。

-

南信工科短期大学校 卒業発表会

南箕輪村の南信工科短期大学校の卒業研究発表会が24日開かれました。

発表会は電気・制御技術科と機械・生産技術科の2つに分かれて開かれ、この日は電気・制御技術科の2年生16人が発表しました。

このうち牛に触れずに体形測定するシステムについて研究した長江靖弘さんは、これまで手作業で測定していた数値と特殊カメラで測定した数値の比較について発表しました。

長江さんは「誤差はおよそ1センチだったため、特殊カメラの実用化が期待できる。」と話していました。

発表会は2年間の研究成果を披露するもので、学生や教員のほか地元企業関係者などが話を聞きました。

25日は機械・生産技術科の発表が行われます。

201/(火)