-

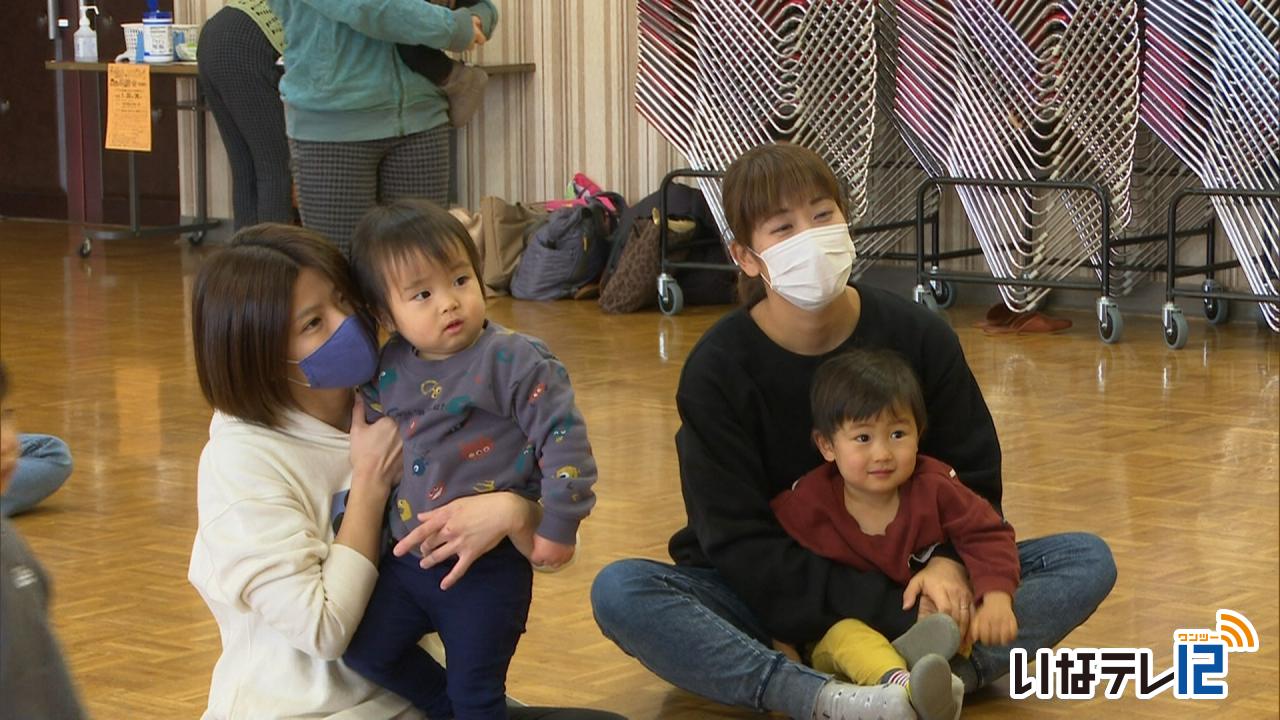

ピアノに合わせて親子リズム体験会

女性と子どもが安心して暮らせる社会づくりに取り組んでいる新日本婦人の会、伊那支部による親子リズム体験会が22日伊那市の西春近公民館で開かれました。

22日は、親子10組が参加し、リズムに合わせて走ったり、ジャンプをしたりして、体を動かしていました。

講師の唐木ともみさんは、「リズムに合わせて体を動かすことは、健康によくて幼児の発達によいものです。友達を作って楽しく参加してもらいたい」と話していました。

22日は他に絵本の読み聞かせもありました。

次回は29日金曜日西春近公民館で開かれ、参加費は無料となっています。 -

箕輪町の新成人に記念パンフ贈る

箕輪町の新成人有志でつくる実行委員会は、新型コロナウイルスの影響で中止となった今年度の成人式の代わりに、実行委員のコメントなどが入った記念パンフレットを作り贈ります。

20日夜は、町文化センターで梱包作業が行われました。

こちらがパンフレットです。

パンフレットには、実行委員長の登内フランクさんから、

「久々に集うからこそできることができないことを思うと寂しいです。大変な状況ではありますが、電話やメール等を活用しコミュニケーションとりながら、みんなで乗り越えていきましょう。」というメッセージが添えられています。

また、町からの記念品として3,000円分のクオカードも贈られます。

実行委員会では、新型コロナウイルスへの感染のリスクがあるとして、今月3日に予定していた成人式の中止を決めました。

そんな中でも、新成人たちに節目の年として思い出にしてもらおうと、記念パンフレットを贈ることにしました。

配布の対象となるのは、新成人約300人で、22日から順次発送されることになっています。 -

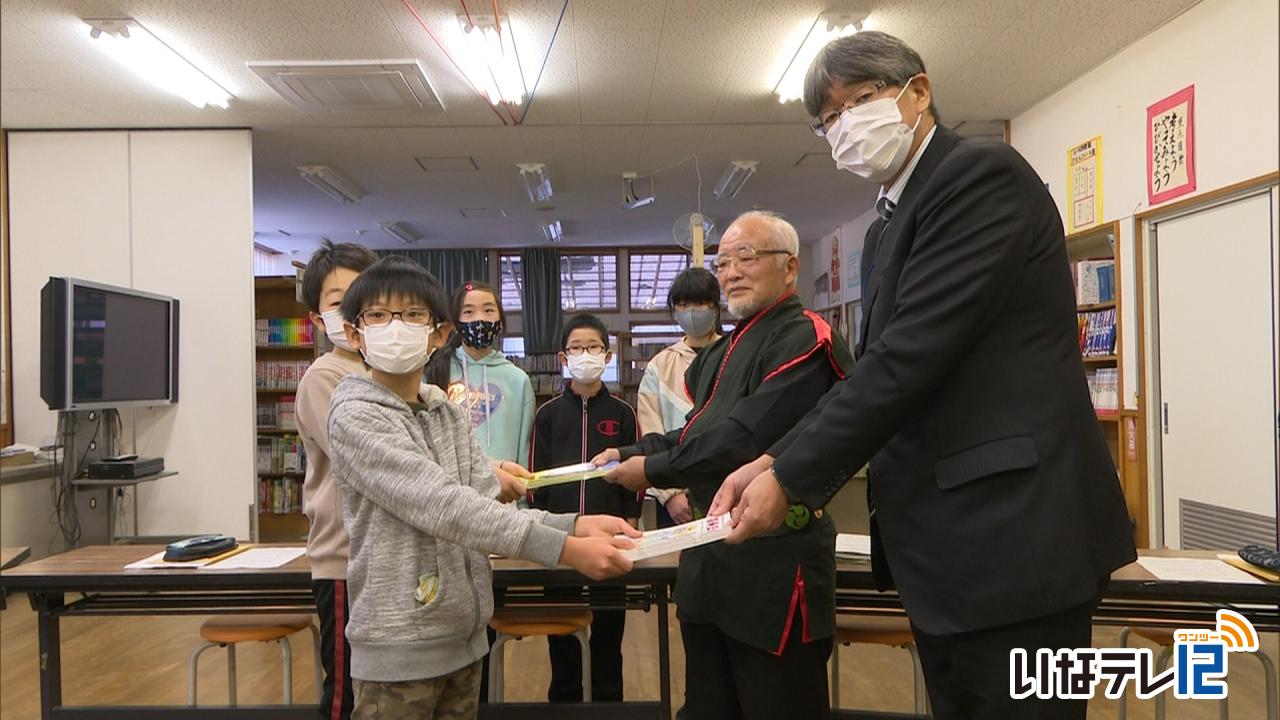

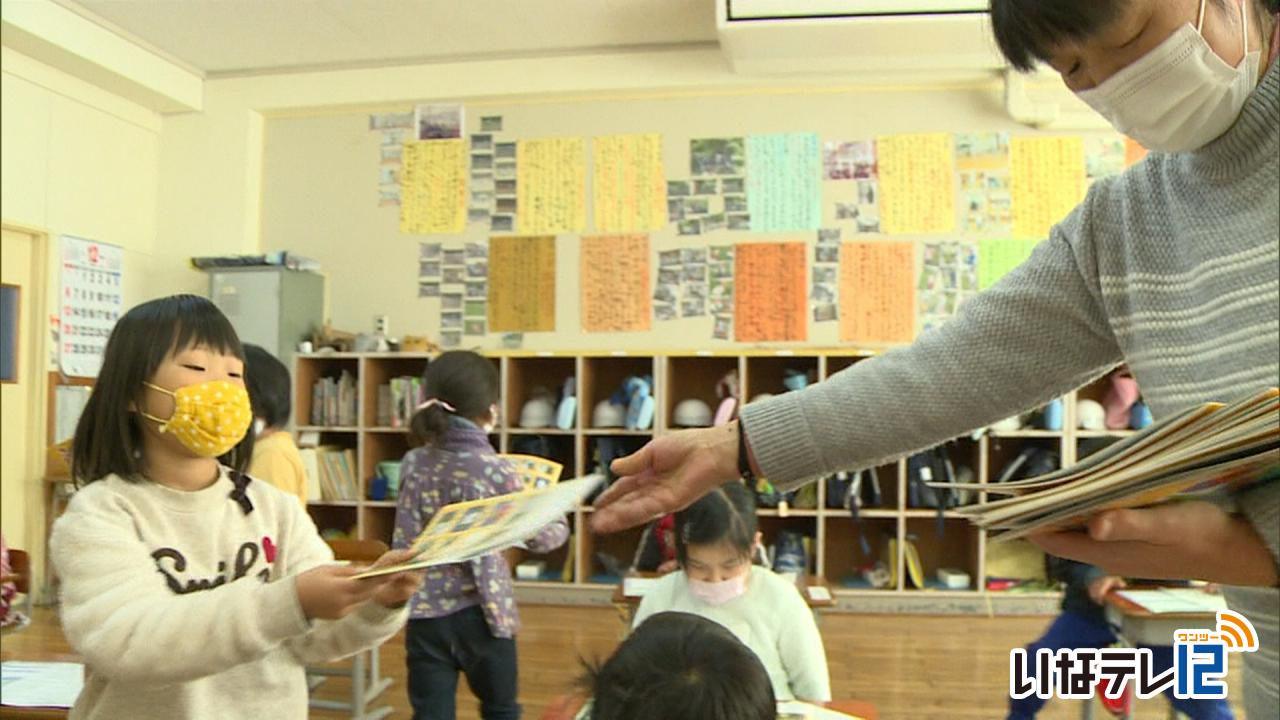

保科正之の漫画 小学5年生に贈呈

一般社団法人伊那市観光協会は、旧高遠藩主、保科正之の漫画冊子を新山小学校5年生の児童に贈りました。

今日は、伊那市観光協会や名君「保科正之公」の大河ドラマをつくる会の会員らが新山小学校を訪れ、5年生の児童に漫画冊子を手渡しました。

伊那市観光協会は、保科正之を知ってもらおうと、毎年市内の小学5年生に贈っています。

漫画冊子には、保科正之が高遠町で過ごした様子が描かれていて、伊那市の漫画家橋爪まんぷさんがイラストを描いています。

今日は大河ドラマをつくる会会長の北原紀孝さんが保科正之について説明していました。

北原会長は「保科正之は平和な世の中を作った人です。少しずつでいいので歴史に触れて学んでください」と話していました。

漫画冊子は、伊那市内15の小学5年生を対象におよそ650冊渡されるということです。

-

伊那北・弥生再編統合 「校地検討会議」設置へ

伊那市の伊那北高校と伊那弥生ケ丘高校を再編統合する、新たな学校の場所や校舎について検討する「校地検討会議」が来月16日に設置されます。

19日は伊那北高校同窓会館で第2回伊那新校再編実施計画懇話会が開かれました。

新校の場所や校舎を専門に検討する「校地検討会議」を懇話会の中に設置する事が長野県教育委員会から報告されました。

メンバーは自治体や産業界、同窓会、学校関係者8人で、会議は原則非公開です。

伊那北と弥生を統合した新たしい学校は懇話会を経て、県教委が再編実施基本計画を策定し県議会の同意後に開校の準備に入る予定です。

19日の懇話会ではこの他に、これかの高校に期待される学力について、上智大学の那須正裕教授がリモートで話をしました。

次回の懇話会は来月16日で伊那北と弥生の生徒が新たしい学校に期待する事について発表する予定です。 -

県立歴史館と南箕輪小でオンライン授業

千曲市の県立歴史館と南箕輪村の南箕輪小学校をテレビ会議システムでつないだオンライン授業が19日行われました。

19日は県立歴史館と南箕輪小学校をテレビ会議システムでつなぎ、オンライン授業が行われました。

この授業は歴史館オンラインツアーと題し行われ、笹本正治館長らが縄文時代から近代までの歴史について説明しました。

南箕輪村の南箕輪小学校です。

各クラスにスクリーンが設置され、歴史館の授業を聞いていました。

県立歴史館では、県内企業の協賛を受けてイベントを行う「歴史館パートナーの日」を行っています。

19日は箕輪町に本社があるKOA株式会社の協力で「県立歴史館・KOAの日」が行われ、その一環で授業が行われました。

南箕輪小学校の子どもたちは歴史館を訪れる予定でしたが、新型コロナの影響でオンラインとなったものです。

歴史館と学校を繋ぎオンライン授業が行われるのは初めてだということです。

-

高遠高校美術専攻・書道専攻 卒業制作展

高遠高校芸術コース美術専攻と書道専攻の生徒による卒業制作展が信州高遠美術館で開かれています。

卒業制作展は3年間の集大成として毎年開かれています。

美術専攻は、イラストレーションなど12人が36点を出品しています。

書道専攻は、古典を書き写した臨書など10人が33点を出品しています。

芸術コース卒業制作展は、来月4日まで開かれています。

-

高遠高校音楽専攻定期演奏会

伊那市の高遠高校芸術コース音楽専攻で合唱部の定期演奏会が、伊那市のいなっせで17日、開かれました。

演奏会は、芸術コースの3年生が学習の成果を発表する、芸術フェスティバルの一環で開かれました。

例年は、伊那市高遠町の信州高遠美術館を会場としていますが、新型コロナ対策として観客との距離を取るため、ニシザワいなっせホールで開かれました。

合唱部の11人が、ポップスなどおよそ20曲を披露しました。

この日は、生徒の保護者や友人などが会場を訪れ、歌声に耳を傾けていました。

-

大学入学共通テスト2日目トラブルなし

16日と17日に、全国一斉に行われている大学入学共通テストについてです。

大学入試センターによりますと、午後4時現在、県内の会場でトラブルなどの報告は入っていないということです。 -

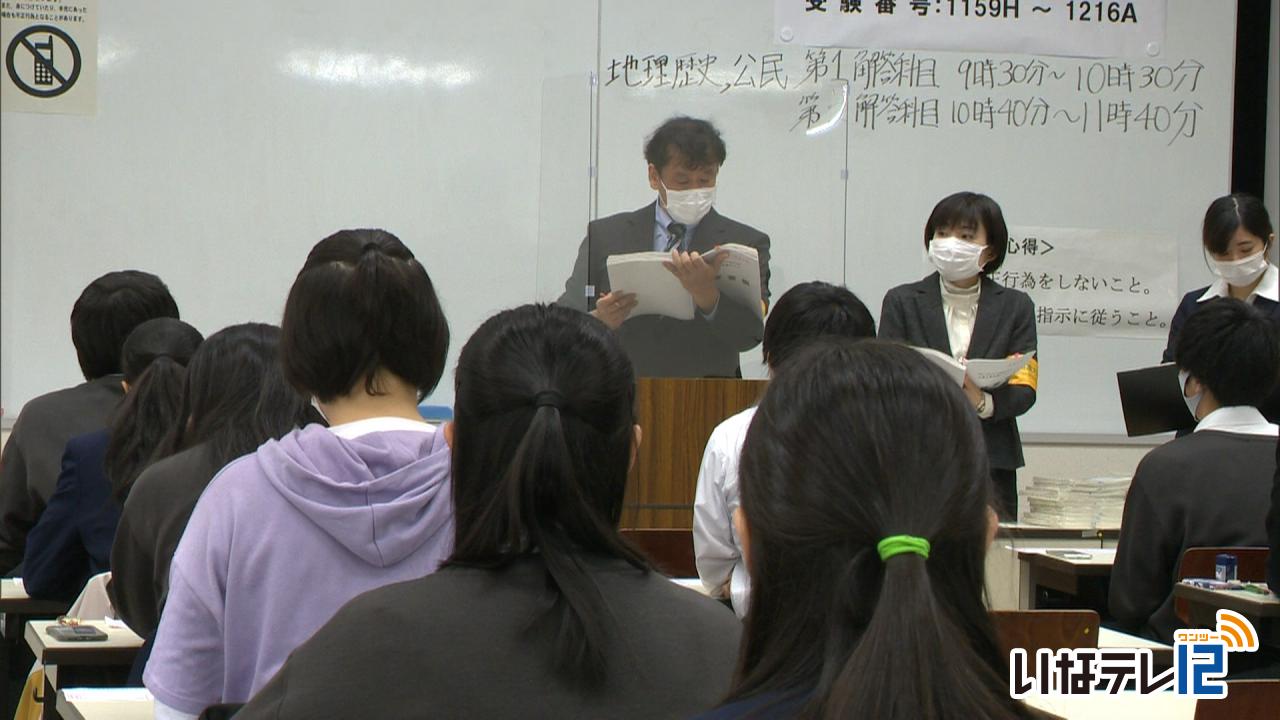

大学入学共通テスト 全国一斉に始まる

大学入試センター試験に代わって今年初めて導入された「大学入学共通テスト」が16日から全国一斉に始まりました。

県内の試験会場では、午後4時現在トラブルなく進んでいるということです。

県内には、14の試験会場があり、上伊那では駒ヶ根市の長野県看護大学と南箕輪村の信州大学農学部の2か所で行われています。

県全体の志願者数は9,650人で、上伊那の2つの会場では合わせて941人となっています。

今回初めて導入された大学入学共通テストは、知識・技能だけでなく、思考力や判断力、表現力などを問う問題がこれまで以上に多く出題されるということです。

新型コロナウイルス対策として、国が各高校や塾などに対し、恒例となっていた会場周辺での呼びかけや激励の自粛を求めました。

受付では、密を避けるため前後の間隔をとって並んでいました。

教室では、机と机の間隔を1m以上離した他、試験終了後に10分間の換気も行われているということです。

16日は、地理歴史・公民、国語、外国語、英語のリスニングの試験が行われ、午後4時現在順調に進められているということです。

17日は、理科と数学の試験が行われます。 -

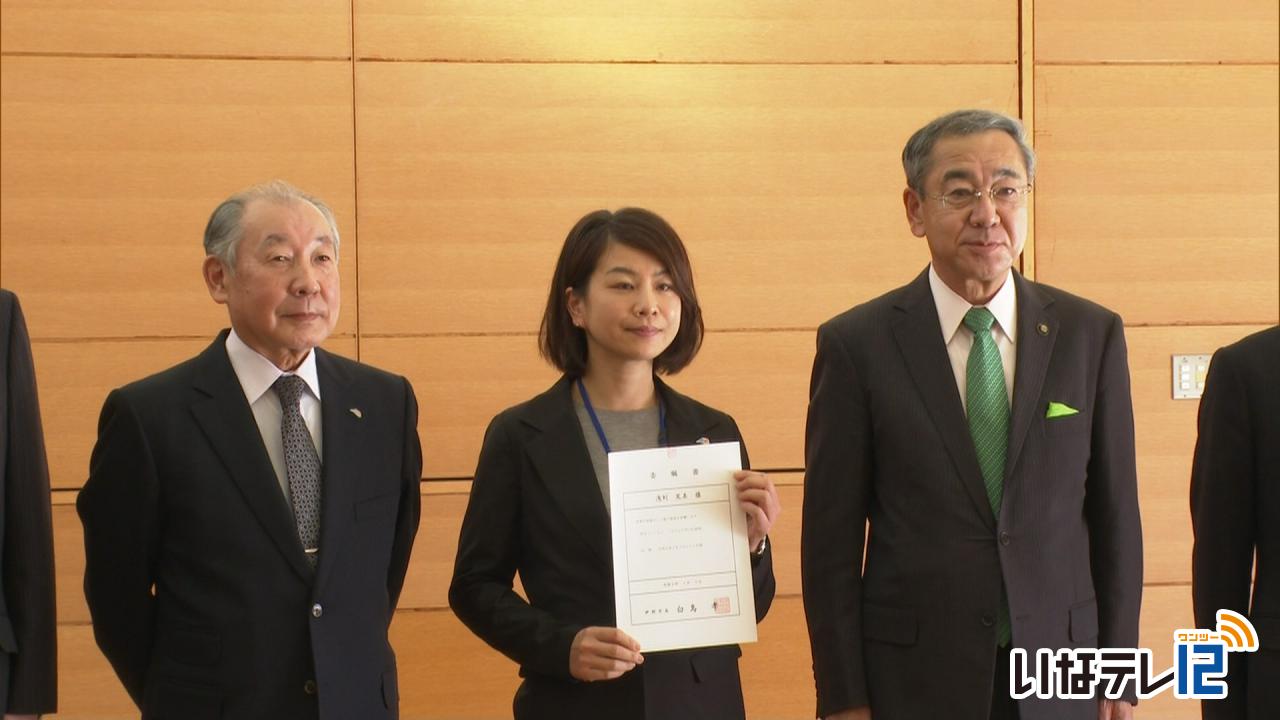

地域おこし協力隊に浅利さん

伊那市は、小中学校のICTを活用した教育の支援などを行うことに従事する地域おこし協力隊員を新たに1人を任命しました。

新たに地域おこし協力隊に任命されたのは北海道出身で大阪から伊那市に移住した浅利芙美さん44歳です。

4日は市役所で委嘱式が行われ、白鳥孝市長から委嘱書が手渡されました。

浅利さんは大阪のweb制作会社に勤務していてテレワークで今の仕事を続けながら活動します。

毎年、長野へ旅行に来ていた浅利さんは、いつかアルプスに囲まれた場所で暮らしたいと思い協力隊に応募したということです。

地域おこし協力隊として、小中学校でのICT・IoTを活用した教育の支援や教員のICT活用スキルの向上支援などを行います。

なお、伊那市の地域おこし協力隊員は現在、浅利さんを含め13人となっています。

-

箕輪進修生が映像掲示システムを寄贈

箕輪町の箕輪進修高校のクリエイト工学科3年生は、課題研究で製作した映像掲示システムを箕輪町郷土博物館に今日寄贈しました。

今日は、箕輪進修高校の3年生が箕輪町郷土博物館を訪れ、課題研究で製作した映像掲示システムを贈りました。

映像掲示システムは製図台に小型コンピュータとモニターを取り付けて作りました。

モニター横にはボタンが4つあり、ボタンを押すと町の史跡や天然記念物を紹介する動画などが流れます。

この動画も生徒たちが制作しました。

箕輪進修高校から郷土博物館への映像掲示システムの寄贈は去年に続き2回目です。

博物館では「ボタンがついているのでゲーム感覚で子供たちにも学んでもらえたら」と話していました。

映像掲示システムは、博物館の2階に設置されるということです。

-

校庭のスケートリンクで初滑り

伊那市の西春近北小学校の児童は14日、校庭に作られた屋外スケートリンクで初滑りをしました。

体育の授業で2年生29人がスケートをしました。

西春近北小学校では平成2年から冬になるとPTA作業で、陽のあたらない校舎北側に水を張りスケートリンクを作っています。

広さは縦18メートル、横9メートルで1年生と2年生が使います。

昨シーズンは暖冬で氷が思ったように張らず3回ほどしか滑ることができなかったということです。

今シーズンはここ数日の冷え込みで氷が15センチから20センチほどの厚さになりました。

授業では児童らが屋外のスケートリンクを何度も往復していました。

西春近北小学校では2月に岡谷市のスケート場でインストラクターから指導を受けることになっています。 -

伊那北小学校 児童会祭り

学年を越えて交流を深める児童会祭りが13日伊那市の伊那北小学校で行われました。新型コロナウイルスの影響もあり、時間を短くし二学年ずつ三部にわけて行われました。

一部は1年生と6年生・二部は2年生と5年生・三部は3年生と4年生という構成で90分ずつ行われました。

ボウリングやしんけいすいじゃくなど様々なゲームを楽しみました。

ボウリングは、ペットボトルに水を入れたピンをバスケットボールで転がして倒すものです。

児童会長の小原 桜さんは、「今日の児童会祭りなど楽しかったことを思い出しながら、残りの学校生活を楽しみたい」と話していました。

-

県立歴史館で中村不折展

伊那市ゆかりの洋画家、中村不折の作品を集めた企画展が、

千曲市の県立歴史館で、9日から開かれています。

8日のオープニングセレモニーでは、笹本正治館長をはじめ、

白鳥孝伊那市長らがテープカットをして企画展の開催を祝いました。

中村不折は、明治中期から昭和初期にかけ、絵画や書、俳句などの分野で活躍した芸術家です。

幕末の江戸で生まれ、伊那市で育ちました。

展覧会は、「洋画家・書家・コレクター中村不折~伊那谷から世界へ~」と銘打ち、県内外の美術館や博物館が所蔵する代表作品を一堂に展示しています。

不折自らが旧高遠へ寄贈した文展出品作「卞和璞(べんか・たま)を抱(いだ)いて泣く」や、

パリでの留学の際学んだ「裸体習作(らたいしゅうさく)」。

また北信地域では初展示となった、不折が集めた日本と中国の書道資料コレクションなど、合わせて70点余りが並びます。

長野県立歴史館冬季展「洋画家・書家・コレクター 中村不折」は2月21日まで千曲市の県立歴史館で開かれています。 -

コロナ対策をして各地でどんど焼き

正月飾りを燃やして無病息災を願うどんど焼きが、9日、各地で行われました。

このうち箕輪町松島では、地区の役員およそ30人が集まり、午前10時に火が付けられました。

正月飾りなどを積み上げ周りに竹を組み、高さ5mほどの所にだるまを取り付ける昔ながらの形だということです。

例年、およそ300人が集まりとん汁を振る舞っているということですが、今年は新型コロナ感染防止のため役員のみの参加となりました。

9日の伊那地域の最高気温は0度までしか上がらず、真冬日だった8日に続き寒い1日となりました。

集まった人たちは、火の近くで暖まりながら、無病息災やコロナ収束を願っていました。 -

公立高校入試志願者第2回予定数調査

長野県教育委員会は、来年度の高校入学志願者を対象に行った2回目の予定数調査をまとめ、7日発表しました。

伊那北普通は募集人員200人に対し238人、伊那弥生ケ丘は200人に対し251人が志願しています。

辰野普通は、前期59人、後期69人です。

商業は前期11人、後期21人です。

-

小中学校で3学期始業式

伊那市内の小中学校4校で始業式が行われ、6日から3学期が始まりました。

このうち高遠小学校の1年生の教室では、新年のあいさつをすますと子どもたちが宿題を提出していました。

高遠小の冬休みは新型コロナの影響もあり12月29日から5日までの8日間と、市内の小中学校で一番短い休みでした。

体育館では、全校児童が集まり始業式が行われました。

式では、5年生と6年生の代表児童4人が3学期に向けての目標を発表しました。

このうち6年生の宇治田岳君は「自然に挨拶できる学校になるよう、自分から率先して挨拶を行いたい」と話しました。

同じく6年生で児童会長の中村葉さんは「児童会の運営を工夫して行い、次期会長にバトンを渡し、小学校で最後となる3学期を友達と一緒に楽しみたいです」と話していました。

原文章校長は「3学期は48日間です。計画をもって行動し、集中して授業に取り組んで下さい」と子供たちに呼びかけていました。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内の伊那市、箕輪町、南箕輪村の小中学校の始業式はあす・7日がピークとなっています。

-

箕輪南宮神社で焼納祭と大祓祭

箕輪町木下の箕輪南宮神社で、縁起物をたき上げる焼納祭が、28日に行われました。

焼納祭には、神社総代15人が出席しました。

20日から28日までに住民から寄せられたダルマや熊手、破魔矢などの縁起物に火が付けられました。

箕輪南宮神社では、縁起物を燃やしてお祓いをする焼納祭を、毎年年末のこの時期に行っています。

また、28日は半年間の穢れを払う大祓祭も行われました。

紙を人の形に切った「人形」に、名前と数え年を書き、それをたき上げて穢れを払う神事です。

箕輪南宮神社の二年詣りは、大晦日の12月31日午後11時半からです。

今年は新型コロナ対策として、恒例の甘酒の提供は行わず缶コーヒーや缶ジュースを配る他、境内への入場を一方通行にするということです。 -

みはらしファームで〆の子 飾りつけ

伊那市西箕輪の農業公園みはらしファームで、〆の子の飾り付けが、28日に行われました。

28日は、組合員など関係者およそ30人が、来年の西暦と同じ2021本の〆の子を飾り付けていました。

みはらしファームでは、新年の営業開始となる2日の午前10時から「スタートまつり」を予定しています。 -

関崎さんマイプロジェクトアワードで県知事賞

南箕輪村の上伊那農業高校コミュニティデザイン科グローカルコースの2年生の関崎茉莉さんが、高校生独自の課題研究の発表の場、マイプロジェクトアワード2020長野県サミットで最高賞となる県知事賞を受賞しました。

28日は、上農高校で伊藤和巳校長から表彰状が伝達されました。

マイプロジェクトアワードは、自分が学んでいることや、興味関心のあることをプレゼンテーションする大会で、全国16か所で地方大会がオンラインで開かれました。

関崎さんはベジタリアンで、友人と食事を摂るときに肉が食べられないことなど、本人が抱える悩みや葛藤などを発表したということです。

10分間のプレゼンテーションを3回行い、見事県知事賞を受賞、全国大会出場を決めました。

伊藤校長は、「全国でも自分の力を信じて頑張ってほしい」と激励していました。

全国大会は、3月20日から3日間、オンラインで開かれます。 -

池坊巡回展講座

華道(かどう)家元(いえもと)池坊(いけのぼう)の巡回講座が、11月29日に伊那市のニシザワいなっせホールで開かれました。 この日は、東京の本部から派遣された今川(いまがわ) 清(きよし)さんが講師を務め、デモンストレーションを交えて講演しました。 巡回講座は、毎年、全国180か所で開かれています。 伊那市でも、当初7月に予定していましたが、新型コロナの影響でこの日の開催となりました。 例年は1日かけて講座が行われますが、半日にしまた人数も少なくして開きました。 今川さんは、11ぱいの生け花を披露し、解説をつけてデモンストレーションを行いました。 華道家元伊那支部の春宮(はるみや) 千春(ちはる)支部長は、「古典から最新の生け花を観ることで普段の稽古に役立ててほしい」と話していました。

-

冬休みの子ども書初め教室

小学生を対象にした書初め教室が26日、伊那市のいなっせで開かれ、冬休みに入った子どもたちが書道の指導を受けました。

この日は、15人の児童が参加し、書初めの練習をしました。

上伊那の書道教室の指導者らでつくる書晋会のメンバーが講師を務め、子どもたちに指導しました。

教室は、伊那市生涯学習センターが毎年開いているものです。

講師は「全体のバランスを意識して、一つ一つ丁寧に書いてください」とアドバイスしていました。

書晋会では「この機会に書を学んで、新年を迎えた時の書初めに活かしてほしい」と話していました。

-

親と子の音楽会

クリスマスを前に、親子で気軽に音楽を楽しんでもらおうと、「第33回元気に育て 親と子の音楽会」が、20日、伊那市のいなっせで開かれました。

この日は、上伊那の音楽教室の指導者などが、クリスマスにちなんだ曲など全9曲を演奏しました。

音楽会は、子育て中の親や、その子どもたちに気軽に音楽に触れて楽しんでもらおうと、NPO法人クラシックワールドが2004年から開いているものです。

ピアノやフルートなど、様々な楽器の演奏家が集まり、クラシックやポップスを披露しました。

この日は約100人の親子連れが会場を訪れ、楽器の音色を楽しんでいました。

-

高遠北小 あすから冬休み

上伊那の小学校のトップをきって伊那市高遠町の高遠北小学校で23日2学期の終業式が行われました。

N1年生のクラスでは、冬休みに向け子供たちが目標を発表していました。

1年生担任の春日美貴子教諭は「決まった時間に勉強をするよう心がけ、地域の伝統行事に参加して下さい」と呼び掛けていました。

体育館で行われた終業式では、3年生が社会見学、6年生が修学旅行の思い出を発表しました。

6年生のある児童は「コロナで東京には行けませんでしたが、長野市や北信地域の事を知ることができて良かったです」と発表していました。

高遠北小学校の2学期は85日間でした。

時間割の工夫や夏休みを5日間短くした事でコロナで遅れた授業時間を確保でき、冬休みは年度当初予定の明日から来年1月6日までの14日間となりました。

小出豊校長は「冬休みの期間中は新しい年への区切りを迎えます。『あけましておめでとうございます』といった挨拶は、しっかりおこなって下さい」と話していました。

長野県教育委員会によりますと上伊那の小学校で23日に終業式を行ったのは高遠北小だけだという事です。

伊那市、箕輪町、南箕輪村の小学校の終業式は24日が3校、25日が15校、28日が3校で行われる予定です。

-

信州の伝統野菜に高遠町の唐辛子2品種が選定

長野県が地域の食文化を守るために選定している「信州の伝統野菜」に、伊那市高遠町で栽培されている唐辛子2品種が新たに選ばれました。

21日は、伊那市の定例記者会見が市役所で開かれ、先月県から選定されたことを白鳥孝市長が紹介しました。

選ばれたのは、山室・小原地区で栽培されている「高遠てんとうなんばん」と、芝平地区で栽培されていた「芝平なんばん」の2品種です。

「高遠てんとうなんばん」は、上向きに育つのが特長で、長谷中学校などが栽培している八房トウガラシとは異なる種類だということです。

1735年の古い書物に、同様の品種が栽培されていたことが記載されていて、現在は13戸が年間20キロほどを栽培しているということです。

「芝平なんばん」は、古くから三義芝平地区で育てられていたものです。

昭和50年代に芝平から上山田地区に集団移転した際、少数ながら栽培が継承されていたということです。

現在は2戸が年間20キロを栽培しています。

21日は、唐辛子の研究をしている信州大学の松島憲一准教授も出席し、選定までの経過を説明しました。

信州伝統野菜は、昭和30年代以前から栽培されている品種が対象で、県内では79品種となっています。 -

小嶋紗奈さんピアノコンクールで銀賞

箕輪町北小河内に住む、伊那緑ヶ丘幼稚園年長の小嶋紗奈さん5歳が、12月5日と6日に開かれたピアノコンクール、「ブルグミュラーコンクール2020」名古屋ファイナルの幼児部門で銀賞を受賞しました。

コンクールで演奏した課題曲の、「のりもの」です。

20日は、南箕輪村の望月音楽教室に通う小嶋紗奈さんと、伊那市の中村綾奈さん6歳がピアノの練習をしていました。

紗奈さんは、10月から11月にかけて開かれた予選大会で優秀賞を受賞し、13の都道府県で開かれたファイナルの名古屋会場では、予選を勝ち抜いた出場者26人の中から金賞に次ぐ銀賞を受賞しました。

いきいきと明るく演奏できたのが評価されたということです。

同じ幼稚園に通う同級生に影響されて4歳からピアノを習い始めたということです。

紗奈さんはコンクールに向けて今年8月から週に1度のレッスンの他、毎朝自宅で課題曲の練習を重ねてきました。

同じ教室に通う中村綾奈さんは、小学1・2年生の部に出場し、予選は優秀賞を受賞しましたが、ファイナルでは力及ばず、入賞はできなかったということです。

ドイツの作曲家の名を冠したブルグミュラーコンクールは、何歳からでも挑戦できるコンクールとして、幼児から一般まで部門ごとに分かれ、全国で開かれました。 -

長谷中伝統の太鼓 3年生から2年生へ

伊那市の長谷中学校で長谷中伝統の太鼓の引継ぎ会が16日に開かれました。

長谷中の「南アルプス太鼓」は昭和61年に地域に根差した教育を取り入れようと発足し34年になります。

毎年3年生が伝統を引き継いでいて、様々な行事で演奏を披露しています。

引き継ぎ会では最初に3年生が演奏を披露し、その後2年生とペアを組んで打ち方を教えました。

3年生は「一つ一つの音より、全体の流れを大切に演奏してほしい」「強弱をつけて打つと良い」などとアドバイスしていました。

2年生の南アルプス太鼓は、来年3月の3年生を送る会で初演奏を披露します。

-

上伊那農業高校 GLコースの生徒がザザムシ漁を体験

ザザムシを使った商品の開発を目指す南箕輪村の上伊那農業高校の生徒は、14日、天竜川でザザムシ漁を体験しました。

14日は、上農高校のコミュニティデザイン科グローカルコースの2年生およそ20人が、伊那市山寺の天竜川右岸でザザムシ漁を体験しました。

ベテラン漁師で中央の中村昭彦さんから、漁の方法や道具の説明などを受けていました。

グローカルコースは、ザザムシを使った商品の開発を目標に活動しています。

この日獲ったザザムシは、放課後に茹でて冷凍し、21日の月曜日に県の研究機関で粉末にする計画です。

その後、大腸菌など菌類の検査を行い、具体的に商品化に向けて動き出します。

グローカルコースでは、伊那谷をPRする商品の開発やデザイン、マーケティングなどを行うNPO法人「MIRAINAカンパニー」を、今年度中に設立する計画です。 -

年末合唱祭 歌声響く

伊那市を中心に活動する合唱団などが出演する「年末合唱祭コーラスフェスティバル」が13日、伊那市のいなっせで開かれ、歌やピアノの演奏を披露しました。

合唱祭には、伊那市の4団体とピアノデュオ1組が出演しました。

新型コロナウイルス対策として、出演者はマスクを着用して歌を歌いました。

コーラスフェスティバルは、6年前から開かれていて、今回で8回目です。

ピアノデュオは、人気アニメ「鬼滅の刃」の主題歌を披露しました。

アルプス男声合唱団は、中島みゆきが作詞作曲した「糸」など4曲を披露しました。

合唱祭を開いたNPO法人クラシックワールドの北沢理光さんは、「コロナ禍で生の演奏を聞く機会が減っているが、歌声を聞いて、元気になってもらえれば嬉しい」と話していました。

この日は、約100人が会場を訪れ、歌声に耳を傾けていました。

年末合唱祭の模様は、来年1月1日午前5時半、3日午後7時半から121チャンネルで放送します。

-

高遠石工を学び情報発信へ 講座始まる

江戸時代を中心に全国各地で活躍した石工集団「高遠石工」について学び、得た知識を発信につなげてもらう講座が12日から全5回の日程で始まりました。

初回の12日は、市内を中心に定員となる25人が受講しました。

参加者は最初に、高遠石工・守屋貞治が作った勝間の大聖不動明王を見学しました。

講師は高遠石工研究センターの熊谷友幸事務局長がつとめました。

熊谷さんは「目や口、手などのバランスが取れ、美術品のような美しさがあり、貞治の傑作のひとつです。」と話しました。

石仏を見学や撮影する場合は「顔に日光があたる時間帯を選ぶと良い」とアドバイスしていました。

この他に、石仏に使われた青石を採取した場所を見学しました。

この講座は伊那市と伊那市観光協会が開いたもので、高遠石工への知識を深めてもらうと共に、石工の魅力を発信してもらおうと初めて企画されました。

来年4月までの講座では、現地見学や座学の他、石仏の写真の撮り方について学ぶ予定です。

201/(火)