-

ママが考える未来の教育

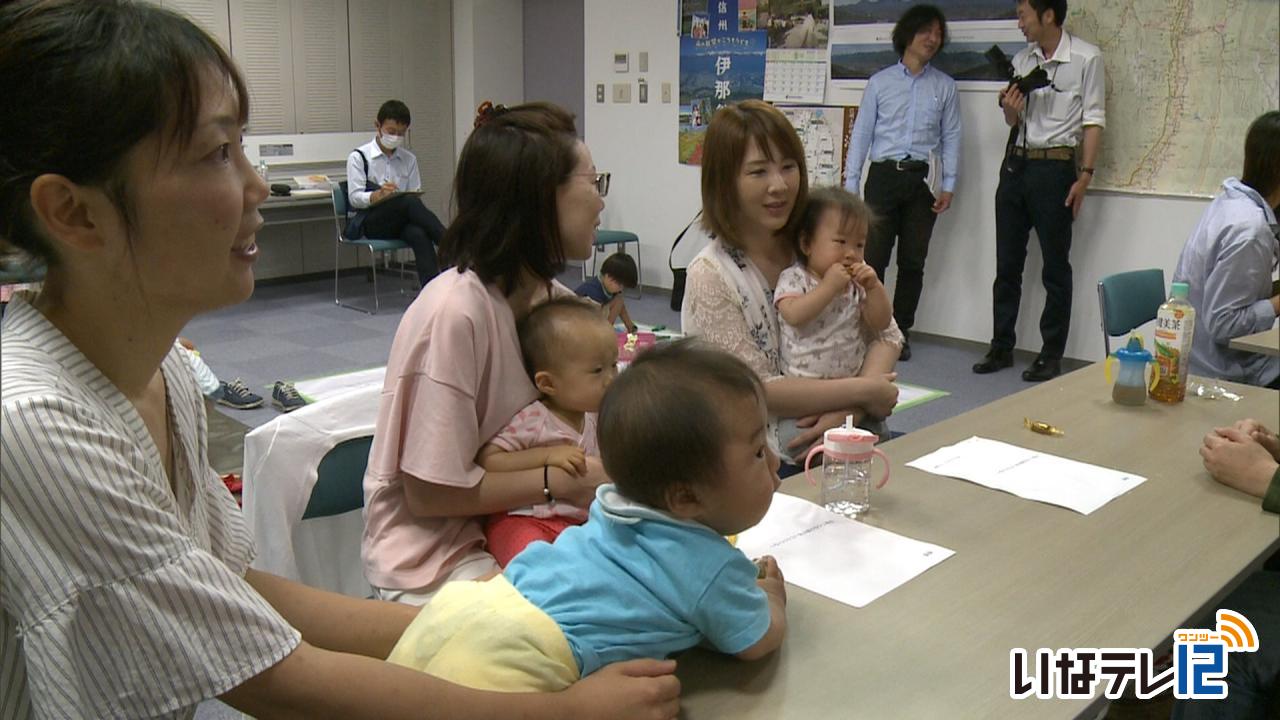

南箕輪村のママ友4人でつくる「ワクワク探検隊」は、ドキュメンタリー映画を通して、未来の教育について考える集いを4日、いなっせで開きました。

会場には、小さな子どもを持つ母親を中心に20人程が集まりました。

会場にはキッズスペースが設けられ、気兼ねなく集いに参加することができます。

上映されたのは、アメリカ・カルフォルニアの高校を取材したドキュメンタリー映画です。

決まった教科書や試験、成績表がなく、クラスごとにプロジェクトに取り組む学習を行っています。

上伊那広域連合が、高校の将来像を考えるために開いた上映会でこの映画を観たワクワク探検隊のメンバーが、この集いを企画しました。

上映会の後は、おしゃべりタイムが設けられました。

母親たちは、映画を観ての感想や理想の教育の在り方などについて話していました。

ワクワク探検隊は、去年6月に発足し、地域の課題を考えるママサミットや財政についての勉強会などのイベントを開いていて、今回が4回目になります。

-

高遠文芸賞 最優秀賞「アズキッパ」

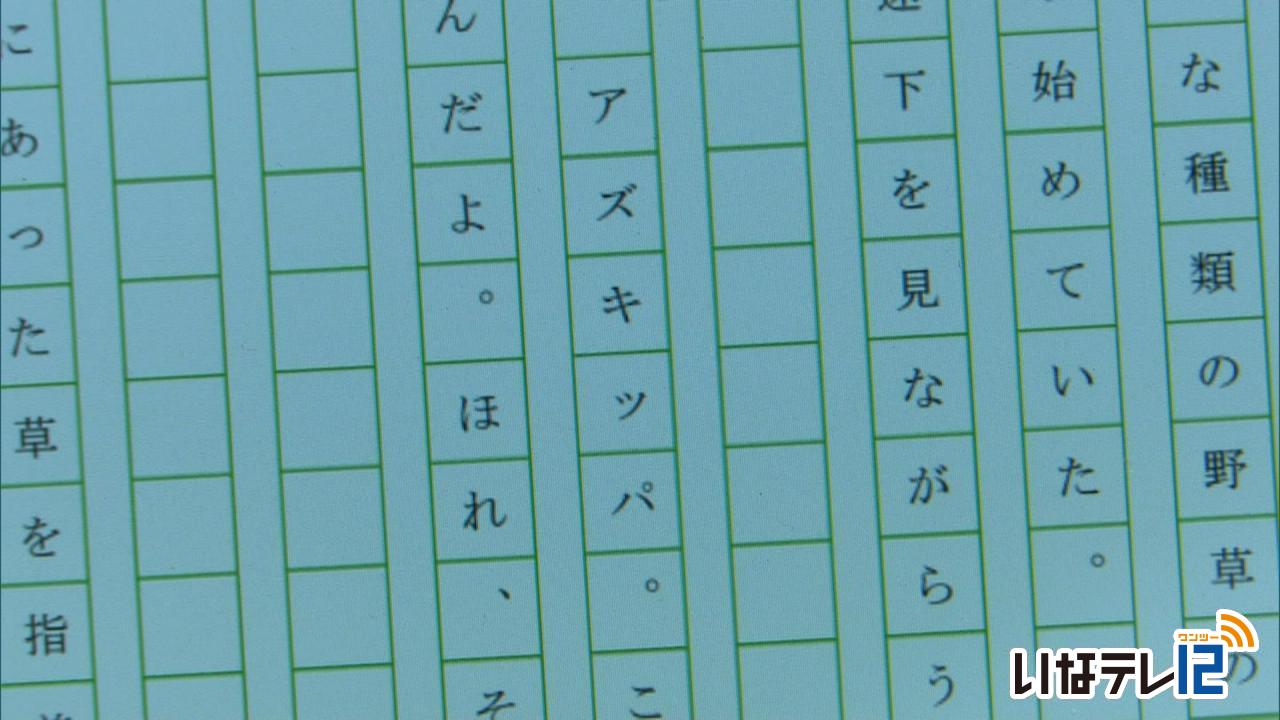

第一回高遠文芸賞の入賞作品がきょう発表され、最優秀賞には駒ヶ根市のペンネーム春日あずささんの作品「アズキッパ」が選ばれました。

3日は伊那市高遠町の環屋で入賞作品が発表されました。

最優秀賞を受賞した作品アズキッパの冒頭部分です。

「昭和初期のものであろうか、骨董品と言えるほどの古さでもないような箪笥が、六畳の部屋にどっしりと静かに佇んでいる。」

この作品は山菜の「アズキッパ」を通して、作者の春日さんが祖母との思い出を描いたものです。

会見後、実行委員会のメンバーが最優秀賞受賞を春日さんに伝えると「びっくりしました。信じられないです」と話していました。

高遠文芸賞は今回が第一回で「高遠」をテーマにした旅行記やエッセイ、小説を全国から募集をしました。

募集は去年の11月から今年の3月まで行われ49作品の応募があったという事です。

最優秀賞に次ぐ優秀賞は3作品が選ばれました。

旅行記部門は神奈川県の佐藤美礼さんの「蓮華寺の緋牡丹~逆境を凛と生きる~」

エッセイ部門は伊那市の古畑美幸さんの「春を待ちながら」

小説部門は伊那市の荻原白水さんの「もりのぶ」が選ばれました。

実行委員会の遠藤覚代表は「どれもすばらしい作品で審査が難しかった」と話していました。

実行委員会では9月に表彰式を行い、合わせて製本についてのワークショップを開き、入賞作品の本を作るという事です。

-

ピザ窯小屋作りでくい打ち体験

南箕輪村の南箕輪小学校4年1組の児童は3日、ピザ窯の小屋作りのための作業をしました。

この日は、小学校敷地内にあるピザ窯近くで小屋を建てるための広さを測定し、小屋の位置を決める作業をしました。

南小4年1組は、総合学習でピザ窯作りを学習しています。

ピザ窯を守るため木製の小屋を建てようと、長野県建築士会上伊那支部の協力を得て、取り組んでいます。

児童は、建築士会のメンバーに教わりながら距離の測定や、くい打ちを体験しました。

くいを打った場所を起点に位置がズレないように、くい同士の間隔を確かめるなど、小屋作りの基礎になる工程を学びました。

今後は、小屋を建てる場所に穴を掘り、コンクリートを入れて基礎をつくるということです。

-

「上伊那地域の高校の将来像について意見提案」の一部削除求める

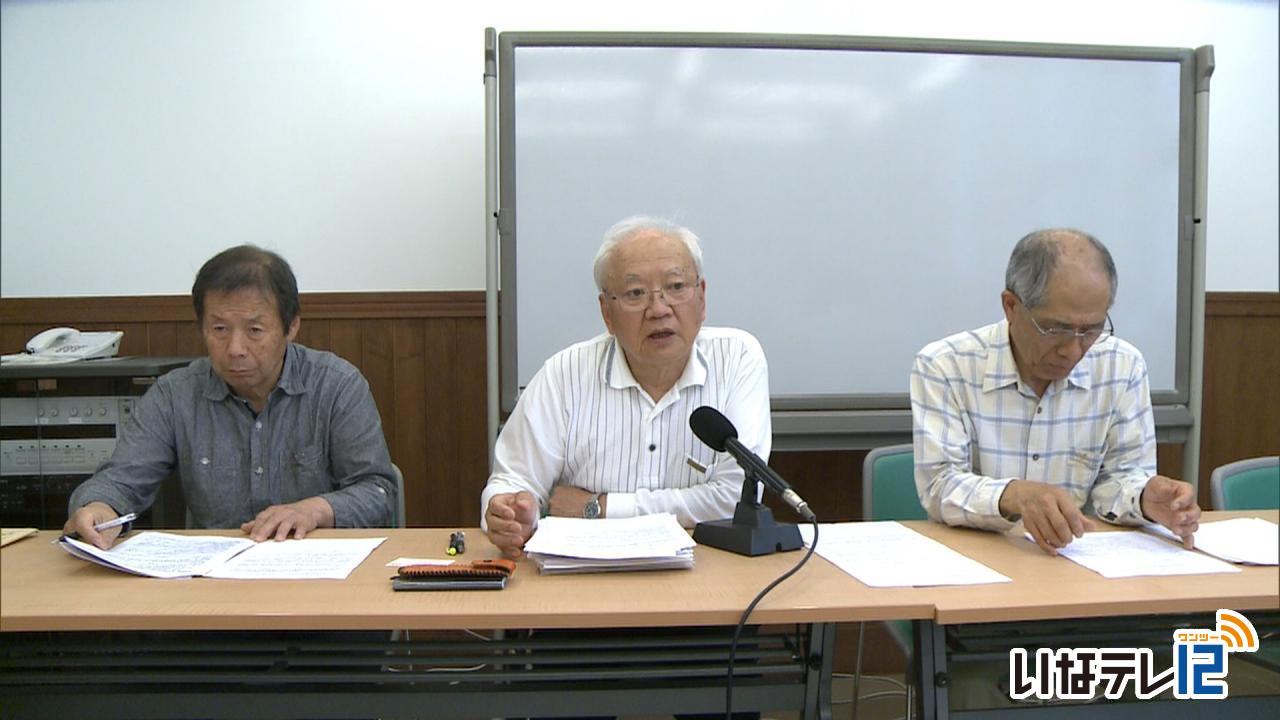

会員70人ほどで組織する長野県高等学校退職教職員協議会上伊那支部は「上伊那地域の高校の将来像について意見提案」の一部を削除すべきなどとする見解をまとめました。

1日伊那市創造館で久保田誼支部長らが支部の見解を発表しました。

意見提案は長野県教育委員会に提出するもので上伊那広域連合が設置した上伊那地域の高校の将来像を考える協議会がまとめたものです。

提案には「新たな形態の学校を配置する場合は既存の学校を閉じて新たな学校を開校する」などとあり久保田支部長は「あまりにも唐突で将来の高校教育に多大な影響を及ぼすもので削除すべきだ」と述べました。

長野県高等学校退職教職員協議会上伊那支部はまとめた見解を提案として提出するとしています。

上伊那広域連合では「上伊那地域の高校の将来像について意見提案」の意見募集を今月30日まで行っています。

集まった意見については上伊那地域の高校の将来像を考える協議会で検討したうえで意見の概要とそれに対する協議会事務局の考え方を公表するとしています。

-

伊那混声合唱団の演奏会

伊那市を拠点に活動しているコーラスグループ伊那混声合唱団の演奏会が29日伊那文化会館で開かれました。

演奏会ではドイツの曲や日本の夏にちなんだ歌などアンコールを含めて24曲が披露されました。

伊那混声合唱団は昭和33年に伊那市民合唱団として誕生し今年で62年目となります。

現在は10代から80代までの男女36人が活動しています。

伊那混声合唱団の指揮者として56年目となる田中眞郎さんは

上伊那の高校で合唱クラブの育成に努めたのち一般のサークルでも指導にあたるなど音楽文化の発展に尽力しています。

伊那文化会館の大ホールには多くの観客が訪れ混声合唱のハーモニーを楽しんでいました。

-

伊那中生が起業家から学ぶ

伊那市の伊那中学校の2年生と3年生は28日、地域で起業した人から話を聞きました。

この日は、地域で起業した29人が学校を訪れ、生徒たちに話をしました。

南箕輪村のデザイナー土田智さんは、「デザインの仕事では、失敗することも多い。何がうまくいっていないのかを探し、依頼主が伝えたいことをいかに読み取ることがポイント」と話していました。

伊那市で飲食業を営む村山幸弘さんは、「チャンスは平等です。いつチャンスが訪れてもいいように努力を怠らないことが大切です」と話していました。

これは、伊那中が行っている地域の魅力を学ぶ「ふるさと伊那谷学」の一環で開かれました。

生徒は、興味のある人のところへ行き熱心に話を聞いていました。

伊那中では、「受け身ではなくいろいろな価値観に触れてほしい」と話していました。

-

伊那西高校「西高祭」はじまる

伊那市の伊那西高校の文化祭、第35回「西高祭」が29日から始まりました。

この日は、午後の一般公開を前に講堂で校内祭が行われました。

校内祭は、各クラブの発表が行われ、練習の成果を披露していました。

今年の西高祭のテーマは「彩 一人一人の色で輝かせよう」です。

生徒一人一人が輝ける場所をつくるという思いが込められています。

西高祭は、あすまでで、一般公開は午前9時30分から午後3時までとなっています。

クラス展やステージ発表のほか、バザーなども予定されています。

-

弥生生キャリア教育で自己分析

伊那市の伊那弥生ケ丘高校の2年生は、大学生や社会人で作り東京にある「一般社団法人ユニカル ラボラトリー」によるキャリア教育を27日、受けました。

この日は、2年生240人が「自分クッキング」と題した自己分析を行いました。

生徒たちは最初に、自分の性格やこだわっていること、他人と比べて足りない点などをワークシートに書き出しました。

ワークシートに書き出した内容を友達と発表し合い、それぞれの個性を理解し合いました。

青山学院大学2年の上山航矢さんは飯田市出身で、ユニカルラボラトリーのメンバーのひとりです。

上伊那で開かれたキャリア教育のイベントに参加し、弥生の小川智道教諭と顔見知りとなり、それが縁で弥生でキャリア教育を

行うことになりました。

ある生徒は「自分を改めて見つめる良い機会になった。進路決めにいかしたい。」と話していました。

-

上伊那高校再編 意見案まとまる

上伊那地域の高校の将来像を考える協議会が伊那市内で28日開かれ長野県教育委員会への意見案をまとめました。

協議会は来月、住民から意見募集を行い8月に成案をまとめるとしています。

28日は伊那市のいなっせで8回目の協議会が開かれました。

会議では、素案に修正を加えたものの確認を行い、出席した委員全員の賛成で案となりました。

新たに加えられた文言は県教委に対して「県教委が意見提案の実現に向け、権限と責任を担うこと」や「県教委が中心となり高校改革の進捗について地域住民と情報共有しながら、意見交換の場を設けること」を要望しています。

協議会がまとめた「上伊那地域の高校の将来像について」の意見提案では、具体的な高校名は書かれていません。

伊那北、弥生、赤穂高校が該当する都市部存立普通校の配置については、子どもの数が減る中で、一定規模を維持する事を条件としていて、校数の削減を示唆する内容となっています。

協議会では来月1日から30日まで住民からの意見募集を行います。

協議会がまとめた案は上伊那広域連合または、広域連合のホームページで閲覧ができます。

-

高校再編 説明会を要望

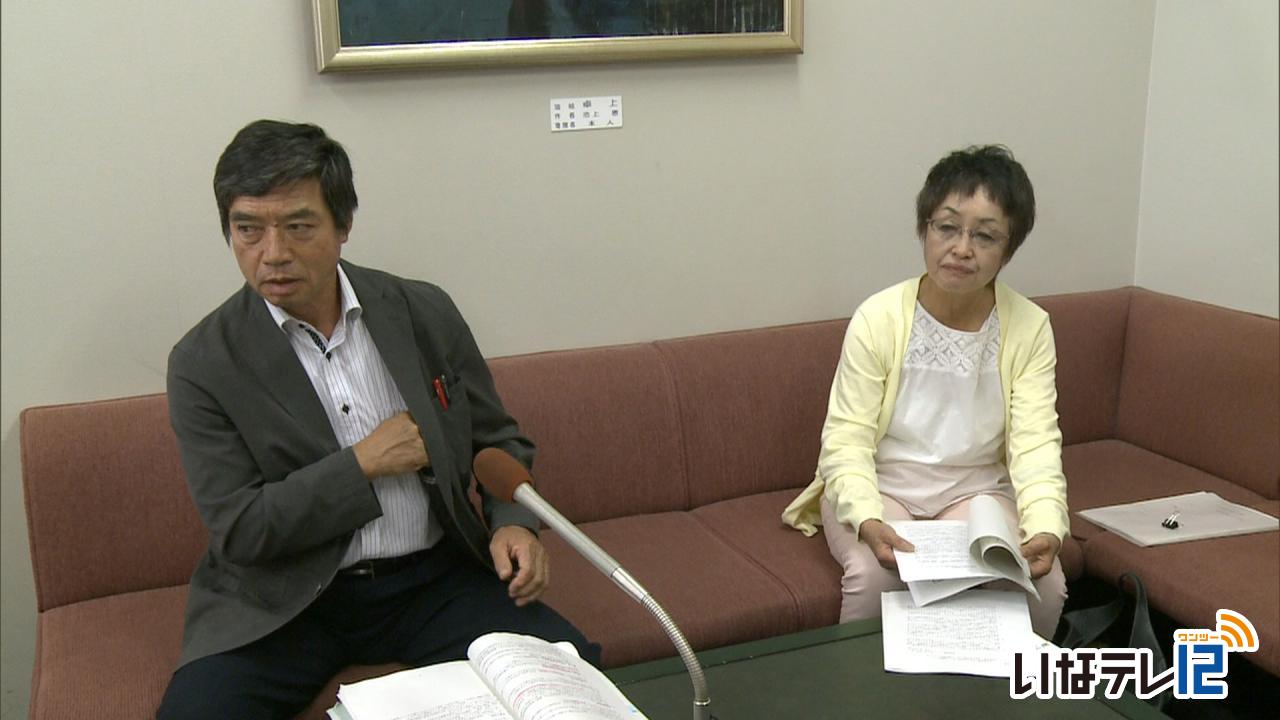

住民有志でつくる高校再編を考える上伊那の会は28日伊那市役所で記者会見を開き、上伊那地域の高校の将来像を考える協議会に対して改めて地域説明会の開催を要望し、協議会が説明会を開かない場合は考える会が独自で開催したいとの考えを示しました。

高校再編を考える上伊那の会代表代理の久保田逸巳さんは協議会がまとめた再編案について1か月の意見募集では考える時間が十分ではないとし「改めて住民説明会を開く必要があると思うが、協議会が開催しない場合は、考える会独自で開きたい」と話しました。

会では、なるべく早い時期に協議会に対して説明会の開催を要望するとしています。

-

南部小で音楽会

南箕輪村の南部小学校で26日、音楽会が開かれました。

1年生から6年生まで学年ごとに合唱や合奏を披露しました。

クラスごとに5月ごろから練習し、今月11日からはステージ練習も行ってきたということです。

前半1部の最後には、6年生による合奏、威風堂々が披露されました。

-

伊那北高校第65回ペン祭はじまる

伊那市の伊那北高校の文化祭、第65回ペン祭の一般公開が22日と23日の2日間行われています。

今年のペン祭のテーマは「謳歌」です。

幸せをみんなで喜び合うという思いが込められています。

生徒自身が自主的にペン祭を盛り上げようと、今年も様々な企画が行われています。

3年生のクラス出店では、ポップコーンやフランクフルトなどが並んでいました。

部活動の発表では、写真部の作品展示のほか、書道部によるパフォーマンスなどもありました。

また、伊那北高校敷地内にある同窓会館薫ヶ丘会館では、卒業生による美術作品の展示も開かれました。

油絵を中心に、水彩画や書も並びます。

薫ヶ丘美術展は、今年で21回目を迎え、高校の文化祭に合わせOBOGが作品を持ち寄り開かれています。

ペン祭の一般公開は、23日も午前9時30分から午後3時まで行われます。

-

上伊那の高校の将来像 素案示す

上伊那地域の高校の将来像を考える協議会が伊那市内で21日開かれ、長野県教育委員会への意見提案の素案が示されました。

素案では具体的な高校名は無く上伊那の拠点となる普通科高校の設置や総合学科高校の新設が望ましいとしています。

21日は伊那市のいなっせで7回目の協議会が開かれ、上伊那地域の高校の将来像についての素案が示されました。

上伊那の中学校の卒業者数は、2017年度は1,856人でしたが、16年後の2033年度には1,247人と7割程度に減少すると予想されています。

伊那北や弥生、赤穂高校が該当する都市部存立普通校の配置については「人口減少社会の中でも一定規模を維持し、普通教育の拠点となる学校の設置が必要だ」としています。

また、普通科と専門教育を選択できる南信で初となる総合学科高校の新設もこれからの学びに必要だとしています。

素案では辰野や高遠高校が該当する中山間地存立校や多部単位制の箕輪進修高校については、現状の配置を維持する事が望ましいとしています。

会場では元教員や同窓会の関係者など30人あまりが傍聴しました。

傍聴した人の中には素案について「地域で開かれた意見懇談会の中で要望があった、小規模学級の設置については意見が反映されていなかった」「校長会の意見を集約したものだ」などの声も聴かれました。

次回の協議会は28日に開かれ今回の素案に対する意見をとりまとめ、来月一般からの意見募集を行う予定です。

高校の将来像に関する意見提案は秋ごろに長野県教育委員会へ提案する予定です

-

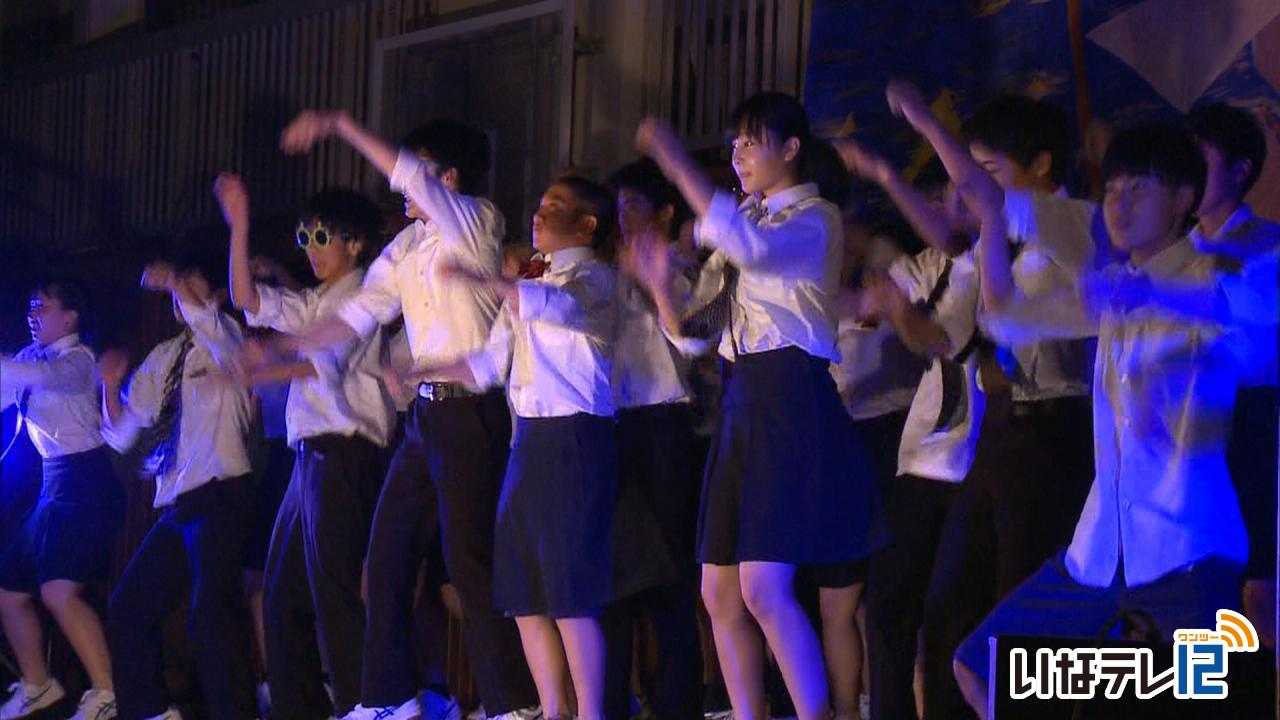

第60回弥生祭はじまる

伊那市の伊那弥生ヶ丘高校の第60回弥生祭が、21日から始まりました。

この日は、あすからの一般公開を前に校内祭が開かれました。

各クラスが弥生祭に向けて練習してきたダンスを披露しました。

中には平成ダンスメドレーなど、平成に流行った音楽でダンスを披露したクラスもありました。

今年の弥生祭のテーマは「弥生物語~開け新しい1ページ~」です。

第60回弥生祭の一般公開は、22日(土)と23日(日)です。

各部活の出し物や、クラス展が予定されています。

-

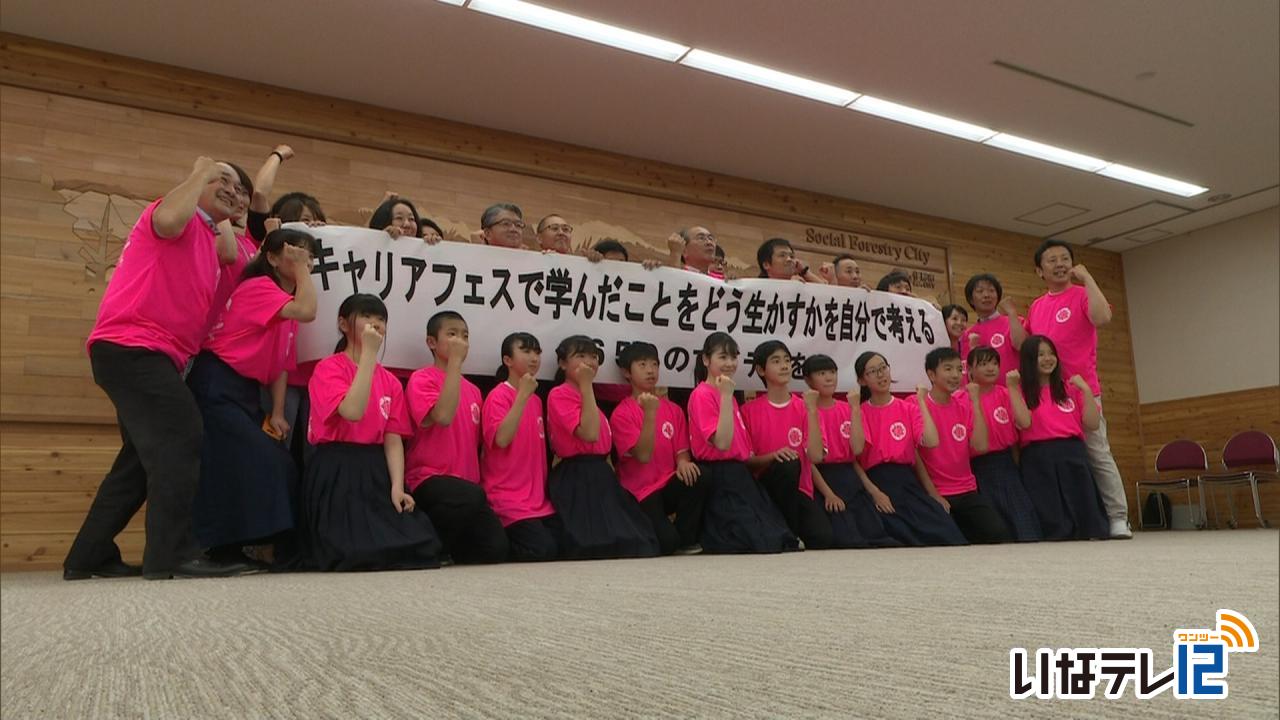

キャリアフェス11月開催

伊那市内全ての中学2年生が、地元の産業や文化・歴史について学ぶ「伊那市中学生キャリアフェス2019」が、11月14日に開かれます。

19日は市役所で記者会見が開かれ、中学生や教育関係者などでつくる実行委員会がイベントの概要について説明しました。

伊那市中学生キャリアフェス2019は、11月14日(木)に伊那市のエレコム・ロジテックアリーナを会場に開かれます。

キャリアフェスは、市内全ての中学2年生を対象に去年初めて開かれました。

105のブースが出展し、およそ650人の生徒が仕事や産業、食について大人から話を聞きました。

実行委員会には各学校から生徒2人が参加しています。

今年のキャリアフェスのテーマは「キャリアフェスで学んだことをどう生かすかを自分で考える~650のアイデアを」に決まりました。

実行委員会では、参加する企業や団体を募集しています。

締め切りは6月28日(金)までです。 -

力強い演奏披露 伊那谷ブラス定演

上伊那の音楽団体に所属する金管奏者や打楽器奏者でつくる伊那谷ブラスの定期演奏会が16日駒ケ根市の駒ケ根市文化会館で開かれました。

演奏会は3部構成で行われ地元で活動する約40人が金管楽器と打楽器の演奏を披露しました。

伊那谷ブラスは上伊那の吹奏楽団に所属する金管奏者、打楽器奏者で構成していて定期演奏会は今年で6回目です。

第2部ではゲストでプロのトローンボーン奏者奥村尚美さんが出演しました。

第3部ではスターウォーズの力強い音楽が披露されました。

伊那谷ブラス代表の北条崇博さんは「上伊那の奏者が集まるので皆で楽しもうと準備してきた。観客の皆さんには私たちの演奏で音楽の素晴らしさを少しでも感じてもらえれば嬉しい」と話していました。

-

17日は「雑穀の日」 給食に雑穀カレー

伊那市では、雑穀の語呂から、3と5と9(3=ざっ、5=こ、9=く)を足した、毎月17日を「い~な雑穀の日」に定めています。

17日は、伊那市内の小学校の給食で地元産の雑穀を使った「雑穀カレー」がメニューとして出され、児童が味わいました。

給食に出されたのは伊那市産のアマランサスや、上伊那産のモチキビ、アワやハトムギ、古米などが入った雑穀カレーです。

普通のカレーに比べて、鉄分やカルシウム、タンパク質が豊富に入っています。

伊那市の伊那北小学校でも雑穀カレーが給食で出され、児童が味わいました。

児童は「いつもより甘い」「粒が入っている」と話しながら味わっていました。

雑穀の日は、雑穀の研究家や栽培農家でつくる「い~な雑穀ネットワーク」と伊那市が、普及などを目的に2011年の6月に制定しました。

雑穀カレーは、小中学校の栄養教諭や市教育委員会が、子どもに地域食材でもある雑穀への関心を高めてもらおうと年に1回の特別な献立として提供しています。

伊那北小の小松和江栄養教諭は「子ども達にも、栄養価の高い雑穀を知ってもらいたいという思いで提供している。地域でも雑穀がつくられているということを知ってもらいたい」と話していました。

雑穀の日にちなんだ雑穀カレーは、12日から28日まで、伊那市内の小中学校全21校で提供されるということです。 -

変わる来年度教科書 展示会

来年度、県内の小・中学校や高校で使用される教科書の展示会が、伊那市のいなっせビル4階にある上伊那教育会館で開かれています。

教育会館ロビーには、来年度使用される教科書がずらりと並んでいます。

この日は、教員や支援員などでつくる伊那市ICT活用教育推進センターのメンバーが、新しい教科書の内容を出版社ごとに見比べながら確認していました。

小学校の教科書には変化があります。

算数や理科にはプログラミングについて学ぶ時間があり、該当するページにはQRコードが掲載されています。

タブレット端末でコードを読み込むと、端末上でプログラミングを操作できる教材にアクセスすることができました。

展示会は、教科書の内容を見てもらおうと、長野県教育委員会が県内17会場で開催しています。

県教育委員会の担当者は「子どもたちがどのような教科書でどんなことを学んでいるのか、実際に手に取ってみてもらいたい」と話していました。

上伊那教育会館での展示会は、来月4日(木)まで開かれています。

-

南箕輪小学校児童 製材見学

総合学習の一環として、南箕輪小学校の児童は11日、伊那市の有賀製材所で製材について学びました。

児童たちは実際に製材体験をしたり、伐採してからの日数が異なる木を比較し、保水力の違いを学んでいました。

4年1組の児童たちは、ピザ窯作りの学習を進めていて、木材で窯を囲う小屋をつくる計画です。

小屋づくりを指導している、長野県建築士会上伊那支部の辻井俊恵副支部長は、「体験を通して、山に生えている木がどのような過程で店に並ぶ木材になるのか学んでもらいたい。」と話していました。

有賀製材所の有賀社長によると、昭和30年代の高度経済成長を境に、国産材の需要は減少しているということです。

有賀社長は「上伊那は木が身近にあるため、もっと興味を持ってもらえたら嬉しい。」と話していました。 -

伊那文化会館にリハ室を 要望へ

伊那市の伊那文化会館近くにリハーサル室の建設を要望していく上伊那の音楽団体で組織する会が15日発足しました。

15日は伊那フィルハーモニー交響楽団やアルプス男声合唱団など上伊那の音楽団体を中心に15人ほどが集まり、「伊那文化会館にリハーサル室・練習室の建設を要望する会」が発足しました。

伊那文化会館には、リハーサル室がなく、コンサートなどの際には楽屋か屋外でリハーサルを行っているということです。

建設希望地は伊那文化会館西側の公園で、15日は参加者が現地を見学しました。

この土地は伊那市が所有しているため、会では伊那市に土地の提供を求めて

いくということです。

参加者からは「多くの団体が集まるコンサートではリハーサル室が必要だ」「公園を利用している人もいるので一部を公園として残す方向で考えた方が良い」などの意見が出ていました。

会は、伊那文化会館館長で、伊那フィルハーモニー交響楽団団長の北沢理光さんが呼びかけ発足しました。

今後は、音楽団体のほか演劇や舞踊などより広い文化団体に声をかけていくということです。

-

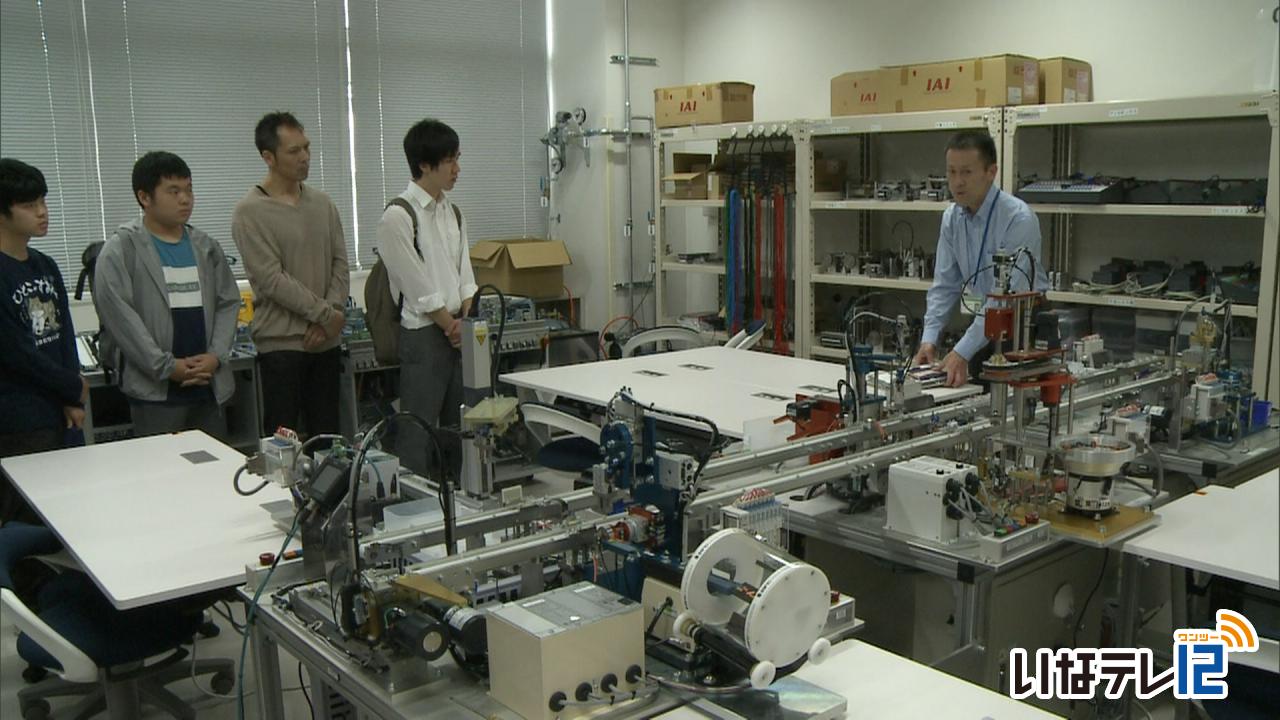

南信工科短大 オープンキャンパス

ものづくりの専門知識と実践技術を学ぶ、南箕輪村の長野県南信工科短期大学校のオープンキャンパスが15日、開かれました。

オープンキャンパスには、16組34人が参加しました。

参加者は各学科の授業内容や入試説明を受けました。

また、キャンパス見学では、職員から学校の概要や設備の説明を受けながら、校内を周りました。

見学の中で武久泰夫副校長は、「今後の社会で、ロボットやAIをコントロールする側になって活躍してもらいたい。」と、参加者に呼びかけました。

オープンキャンパスに参加したある高校生は、「最新の設備がそろっていて、将来にいかせる技術を身につけられそうだ。」と話していました。

今後のオープンキャンパスは、8月3日(土)と9月7日(土)に開かれる予定で、次回は模擬

授業が行われます。 -

新山小3年生 総合で地域の魅力探し

伊那市の新山小学校の3年生は、今年度から始まった総合学習で地域の魅力について学んでいます。

11日は、児童が地域住民と一緒に新山の名所を巡りました。

(写真)は、新山から駒ケ根市に抜ける道沿いにある大岩です。

岩の高さは10メートル、岩の上の広さは30畳あるといわれています。

この日は、新山に住む北原和俊さんと六波羅文利さんの案内で、地域を巡りました。

子ども達は、大岩の上に到着すると、北原さんから岩に関する言い伝えを聞きました。

北原さんは「その昔この岩の上では「博打」と言われるゲームが行われていました。そんなことからこの岩は「博打岩」とも言われています」と子どもたちに説明していました。

新山小の3年生は、総合学習で、自分たちが住む新山の魅力について、探検しながら学んでいます。

児童は今後、地域の魅力の発信についても考えていくということです。 -

総合学習でみのわ天竜公園を清掃

箕輪中学校の3年生が総合学習の一環で14日みのわ天竜公園の

清掃活動を行いました。

箕輪中学校3年1組の生徒約30人が公園内の清掃活動を行いました。

生徒らは総合学習の一環で地域について学んでいて町内の公共施設などの清掃活動を行うことを決めました。

今後は町図書館や駅舎の清掃を行うということです。

-

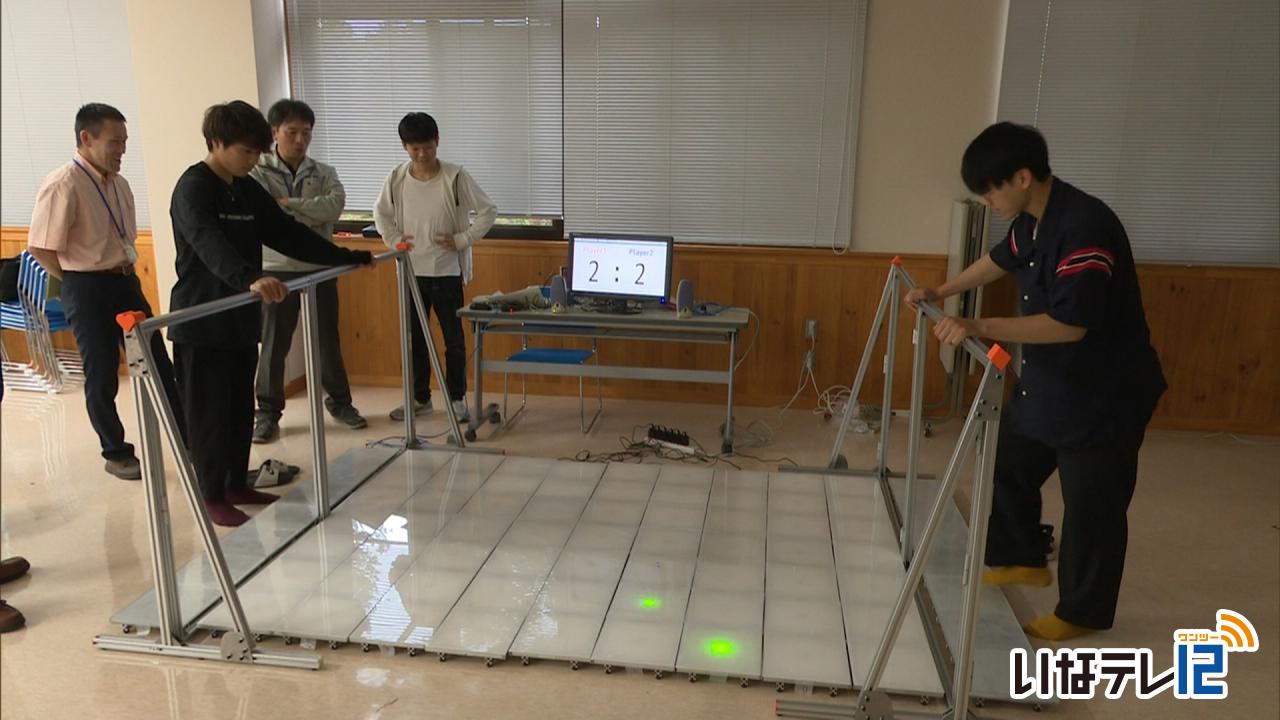

南信工科短大 総合課題成果発表

南箕輪村の南信工科短期大学校の2年生は、グループ毎に取り組んできた総合課題の成果発表会を12日学校で開きました。

LEDライトを使ったピンポンゲームや荷物の上げ下ろしをサポートするアシストスーツなどこれらは、南信工科短大の2年生が作った物です。

機械・電気の2つの学科の枠を越えたグループを作り、企画からものづくりまでを行う「総合課題」の授業で制作したものです。

今年は2年生が5つのテーマに分かれ制作に取り組んできました。

学生は設計や組み立てはもちろん、予算や納期の管理も行います。

こちらは、電子ピアノの音に反応し、LEDが光りスクリーンにCGが映し出される装置です。

見るだけでなく、音で光を操る参加型イルミネーションを目指してきました。

南信工科短大の大石修治校長は「グループで同じ目的に向かって進む事の大切さを学び、今回の経験を就職したあとも活かしてほしい」と話していました。

きょう発表した研究成果は修正を加え、9月に開かれる校内のイベントで展示する予定です。

-

羽生田デッサンクラブ作品展

伊那市を中心とした絵画愛好者でつくる羽生田デッサンクラブの作品展が伊那図書館で開かれています。

会場には、鉛筆画と油彩画17点が展示されています。

今回の展示のテーマは「挑む」で、ほぼ全員が50号の作品に初挑戦しました。

それぞれが自由にモチーフを選び制作したということです。

始めて9年目だという伊那市の小島佳世子さんは、シュノーケリングで潜った沖縄の海の情景を描きました。

水中から見た光と影の表現にこだわったということです。

羽生田デッサンクラブは2010年にいなっせで開かれたデッサン体験教室の修了生で結成し、現在は伊那市を中心に12人が所属しています。

月に2回集まり、静物画のデッサンを描いているということです。

羽生田デッサンクラブの作品展は13日(木)まで伊那市の伊那図書館で開かれています。

-

高遠高校の生徒がチラシ配布

伊那市高遠町の高遠高校の生徒は、しんわの丘ローズガーデンに訪れた観光客に高遠町の見どころをPRするチラシを8日配りました。

8日は高遠高校情報ビジネスコースの3年生8人がローズガーデンへのシャトルバス乗り場となっている駐車場で観光客にチラシを配りました。

チラシは、生徒たちが授業で制作したものです。

高遠そばが食べられる店の案内やローメンといったご当地グルメの紹介などが掲載されていて、実際に店に出向いて調べたということです。

高遠高校情報ビジネスコースでは「地域観光研究」の授業でチラシを制作していて、今年で5年目です。

8日は100枚が用意され、訪れた観光客に手渡していました。

高遠高校の生徒のチラシの配布は9日と16日にも行う予定です。

-

上伊那華道展 10日まで

上伊那の華道11の流派でつくる上伊那華道会のいけばな展が、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

上伊那華道会は、辰野町から中川村までの185人が会員となっていて1年おきにいけばな展を開いています。

展示会では会期を前期と後期に分けて、1人1点ずつ作品を並べています。

いけてある花や器は流派ごとに異なり、それぞれの個性の違いを楽しむことができます。

会長の竹内理子さんは「令和になって初めての展示会で、気持ちが引き締まる思いです。」と話していました。

上伊那華道会のいけばな展は10日まで開かれています。 -

一路さんの遺志を継ぎ りんご学習

伊那市東春近で小学生のりんご体験学習を行っていた農家、伊藤一路さんの遺志を継ぎ今シーズンも児童の受け入れが始まりました。

りんご農家の伊藤さんは東春近小学校の児童を招き24年間にわたり、りんご体験学習を受け入れてきました。

栽培作業を通して農家の苦労を知り自然を大切にする心を育んでもらおうと指導にあたっていましたが去年12月、91歳で亡くなりました。

伊藤さんの遺志を継ごうと妻の豊子さん、息子の寿彦さんらが今シーズンも児童を

受け入れることを決めました。

7日は摘果作業が行われることになり4年生61人が参加しました。

作業では伊藤さん家族のほか上伊那農業改良普及センターの職員も協力し指導にあたりました。

児童らはハサミを使って余分な実を切り取っていました。

りんご体験学習では葉摘みのほか収穫作業も行われ東春近小学校では来年2月に感謝の会も計画しています。

-

上農生 甘酒で地域活性化考える

南箕輪村の上伊那農業高校は、甘酒をとおして地域活性化を考えるイベントを7日大芝高原味工房で行いました。

7日は上農の2年生と一般の参加者が甘酒の新しい味わい方について学びました。

講師は、辰野町で甘酒の移動販売をする白鳥杏奈さんです。

生徒達は白鳥さんが店で出している甘酒を豆乳でわったものや、甘酒とヨーグルトを使ったパフェ、を試食しました。

上農のコミュニティデザイン学科では地元の人を講師に招き、上伊那の課題やその解決方法について学ぶ授業を行っています。

今年度はこの他に食品加工や香りについて学ぶ事にしています。

-

長谷中学校でとうがらしの植え付け

伊那市長谷の長谷中学校の畑で31日、とうがらしの植え付け作業が行われました。

31日は、長谷中学校の生徒39人と、地域の人が協力してとうがらしの苗を植えました。

長谷中学校では、コミュニティスクールの一環として毎年地域の人を招き、植え付け作業を行っています。

地域から参加したのは、高齢者クラブを中心とする人たちで互いに声を掛け合って参加したということです。

長谷中学校の林(はやし)久美(くみ)教頭は、「生徒の頑張りを地域の人に見てもらうことで生徒の成長につながる」と話していました。

とうがらしは、秋に収穫する予定です。

201/(火)