-

三澤久夫さん 油彩画展

南箕輪村神子柴の元小学校の社会科教諭で画家の三澤久夫さんの退職10周年を記念した油彩画展が伊那市のかんんてんぱぱホールで開かれています。

会場には上伊那を中心に三澤さんの故郷、松本市周辺の風景などを描いた作品51点が展示されています。

三澤さんは、平成20年3月に南箕輪小学校の校長を退職しました。

展示会は退職から10年を記念して開いたものです。

三澤さんは30歳で趣味で絵を始め、46歳で日展に初入選しました。

こちらは平成29年に制作し一水会展に出品した100号の大作で、御嶽山を描いたものです。

三澤久夫さんの油彩画展は9日火曜日まで、かんてんぱぱホールで開かれています。

-

伊那養護学校どんぐりまつり

伊那市の伊那養護学校の児童、生徒が日ごろの学習の成果を発表するどんぐりまつりが、6日まで行われています。

初日の5日は、高等部3年で生徒会長の菊池海斗さんの開会宣言でまつりが始まりました。

全校の児童、生徒229人が体育館に集まり、寸劇などのオープニングイベントが行われました。

校舎では、子ども達が夏休み明けから制作してきた作品の展示が行われています。

小学部4年いちご組はランプシェードを展示しました。

中学部2年虹組は紙粘土から手作りした花瓶や小物入れを展示しています。

どんぐりまつりの一般公開は6日午前11時半から午後1時半までで、高等部の生徒が作業学習で制作した木工製品や陶芸作品、薪の販売などが行われます。

-

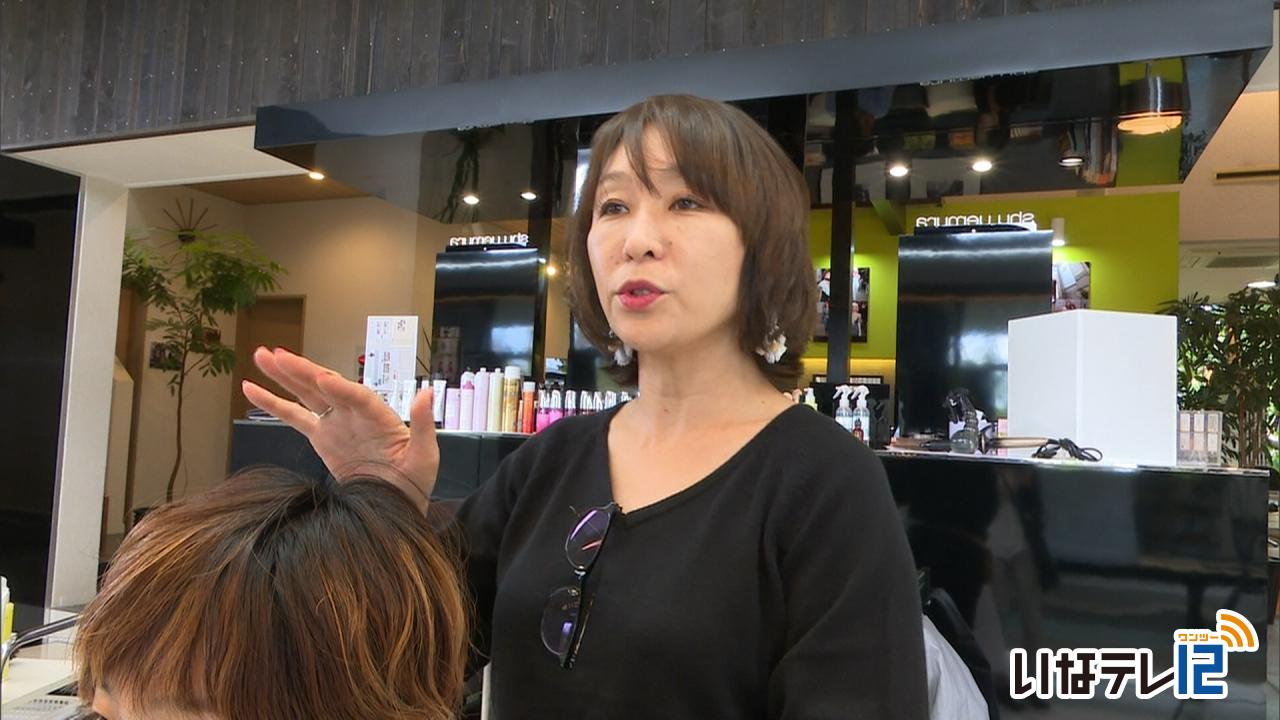

パリ・コレでヘアメイクを担当

南箕輪村南殿のトータルビューティーサロン「シュール」の網野裕美さんと一ノ瀬直美さんは、9月26日から1週間、フランスで行われたパリ・コレクションにヘアメークを担当するスタッフとして参加しました。

パリ・コレにメイキャップアーティストとして参加したのはシュールオーナーの網野裕美さんと、ブライダルヘアメイクを担当している一ノ瀬直美さんです。

2人は9月26日から1週間、世界4大ファッションショーのひとつパリ・コレクションでメイキャップアーティストとしてモデルのヘアメイクを担当しました。

8人のチームを組んで12のブランドのショーに出演した100人のモデルを担当しました。

ショーでは、洋服のイメージを尊重しつつモデルの個性が際立つよう、肌の艶感や色使いなどを工夫したという事です。

網野さんはパリでの経験を地域に還元していきたいと話していました。

網野さんは2014年から4回ニューヨークコレクションでヘアメイクを担当していて、パリは今回で2回目になります。

-

伊澤修二合唱団 学生指揮者と練習

10月27日(土)の伊澤修二記念音楽祭で東京芸術大学のオーケストラと共演する市民合唱団の練習が3日夜行われました。

3日夜は、本番を行う伊那文化会館の大ホールで練習が行われ150人の市民合唱団が参加しました。

当日、市民合唱団と芸大オーケストラの共演で指揮をする東京芸術大学音楽学部指揮科4年生の平塚 太一さんが訪れ、指導を行いました。

共演する曲は、ハイドンのオラトリオ「四季」より第2曲「来よ春」です。

ドイツ語の曲で、平塚さんは、発音から確認していました。

伊澤修二記念音楽祭は、高遠町出身の伊澤修二が東京芸術大学の初代校長を務めたことが縁で旧高遠町時代に始まった音楽祭で、今年で32回目です。

有志で作る市民合唱団と毎年共演しています。

合唱団は、9月12日から毎週水曜日に練習を重ねていて、学生指揮者と合わせるのはこの日が最初で最後となります。

平塚さんは、「ヨーロッパの厳しい冬から一気に草花が咲き誇る春に移り変わる。人々の春を恋しく待つ心を歌ってほしい」と呼びかけていました。

伊澤修二記念音楽祭は、27日(土)に行われます。

第1部は、高遠町文化体育館で行われ、高遠町内の小中高校生の発表と芸大のアンサンブルの演奏があります。入場は無料です。

第2部は伊那文化会館で行われ、昨夜練習したハイドンの「来よ春」のほかムソルグスキー作曲の組曲「展覧会の絵」などが演奏されます。入場料は一般500円です。

-

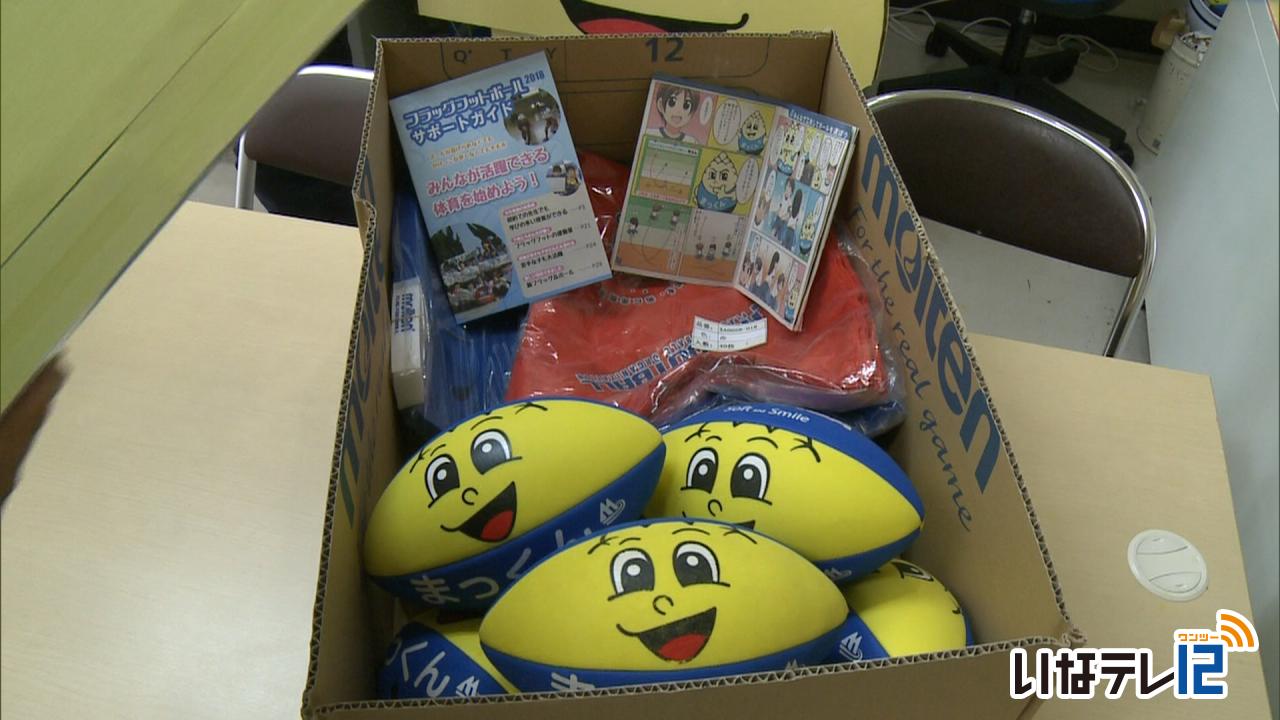

まっくんボールを貸し出し

南箕輪村は、地域活性化のために製作したフラッグフットボール用の「まっくんボール」を、小学校の授業で使ってもらおうと無料貸し出しを始めました。

フラッグフットボールの授業で使ってもらおうと、ボール8個、フラッグ40枚、教諭用・児童用のガイドブックなどがセットになっています。

授業で南箕輪村の場所などを説明してもらうのが無料貸し出しの条件となっています。

全部で11セット用意されていて、すでに東京・神奈川・静岡から4件の申し込みが来ているということです。

南箕輪村を知ってもらうきっかけになればと始めたものです。

企画した地域おこし協力隊の藤城栄文さんは「まずは子どもたちに南箕輪村を知ってもらうきっかけになってほしい。将来移住や定住を考えたときに南箕輪村のことを思い出してもらうようなつながりができればうれしい」と話していました。

貸し出しは全国すべての小学校が対象で、南箕輪村のウェブサイトから申し込むことができます。 -

水墨画と漆工芸の作品並ぶ

南箕輪村のコーヒー&ギャラリーなごみの樹で、水墨画と漆工芸の作品展が開かれています。

伊那市荒井の手塚瑞翔(ずいしょう)さんの水墨画と、塩尻市木曽の宮原正志さんの漆工芸、およそ40点が並んでいます。

このうち手塚さんは、趣味のスポーツ観戦で感動したシーンを墨で表現した作品などを展示しています。

作品展は10月いっぱい、南箕輪村のコーヒー&ギャラリーなごみの樹で開かれています。 -

志扇流創立25周年発表会

伊那市富県の志扇寿光さんが家元を務める日本舞踊「志扇流」の創立25周年を記念した発表会が23日、いなっせで開かれました。

発表会では53のプログラムが行われ、生徒や講師が扇子や番傘などの小道具を使って踊りを披露しました。

家元の志扇寿光さんは、およそ45年前に日本舞踊の指導を始め、現在も高校生から98歳までを指導しています。

寿光さんの元で学んだ弟子たちは、上伊那を中心に飯田市から諏訪市までの教室で指導にあたっているということです。

これまでに、デイサービスセンターや地域の祭りなどで踊りを披露してきました。

志扇寿光さんは「ここまで続けてこられたのは、支えてくれた生徒や家族のおかげです。これからも弟子と共に志扇流の踊りを広めていきたい」と話していました。 -

防火ポスター・習字選考会

上伊那の小学生を対象に募集した火災予防に関するポスターと習字の選考会が、伊那市の上伊那広域消防本部で、19日に開かれました。

ポスターの部の最優秀賞には、中川西小学校6年の三ツ井羚君の作品が選ばれました。

習字の部の最優秀賞には、東春近小学校5年の唐澤夏萌さんの作品が選ばれました。

事業所などで作る上伊那防火管理協会と上伊那広域消防本部は、子ども達に火災予防に関心を持ってもらおうと毎年ポスターと習字の募集を行っています。

今年、ポスターは26校から470点、習字は2校から34点が寄せられました。

最優秀作品は来年のカレンダーつきポスターの図案に採用され、上伊那防火管理協会の780の会員事業所に配布されることになっています。

-

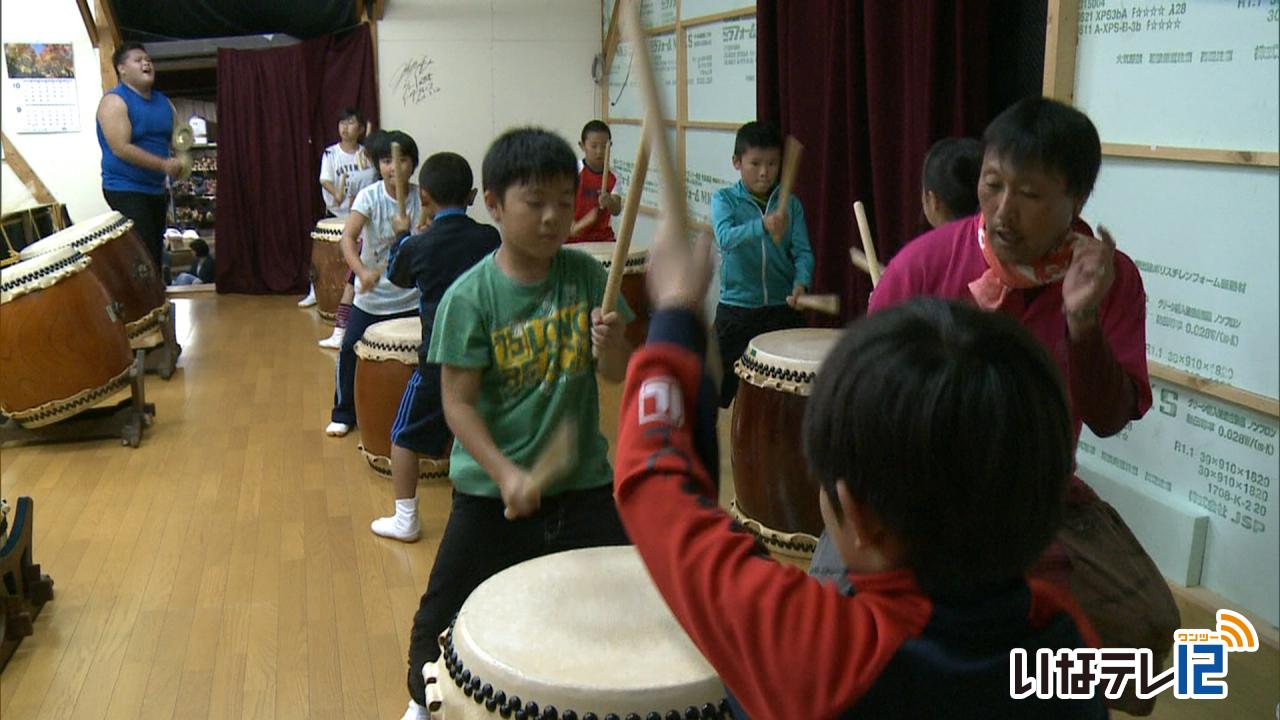

権現まつりに向け練習に熱

伊那市西春近の和太鼓チーム「小出太鼓」は、10月7日に開く太鼓イベント「権現まつり」に向け稽古に励んでいます。

28日の夜は、メンバーおよそ20人が、まつりで披露する曲の練習をしました。

小出太鼓は、地域のまつりで太鼓を打ったのが結成のきっかけで、今年で37年になります。

西春近小出地区のメンバーを中心におよそ30人で活動していて、イベントなどでオリジナル曲の太鼓を披露しています。

権現まつりは、練習の成果を見てもらおうと、年に1度稽古場を会場に開いています。

メンバーらはまつりを来週に控え、熱の入った稽古をしていました。

小出太鼓プロデューサーの赤羽勝史(かつし)さんは「聞くだけでなく太鼓と触れ合うことができるまつりなので、多くの人に会場に足を運んでもらいたい」と話していました。

権現まつりは10月7日(日)の午前11時から伊那スキーリゾート下の稽古場で開かれます。 -

神子柴遺跡発掘60年で基調報告

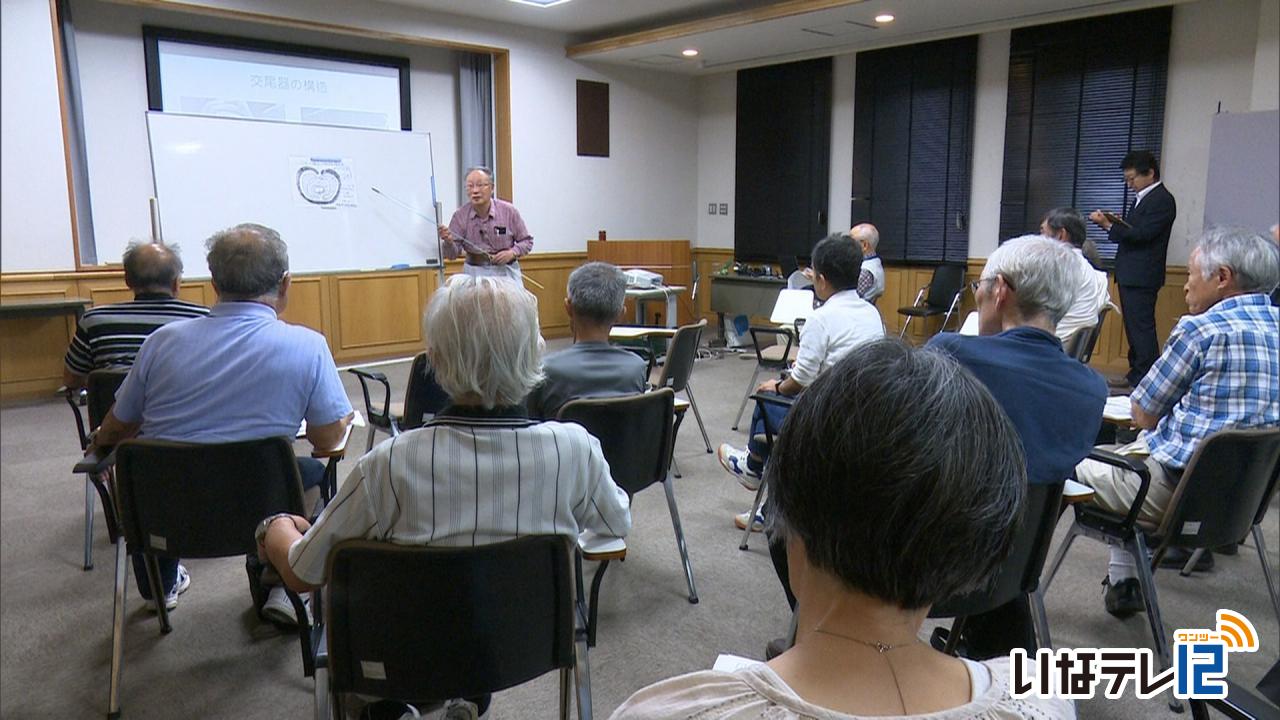

南箕輪村神子柴にある神子柴遺跡の石器発掘60周年を記念したシンポジウムが、29日から伊那市創造館で始まりました。

この日は、有識者による基調報告が行われ、北海道から長崎県まで県内外からおよそ60人が訪れました。

神子柴遺跡は南箕輪村神子柴にある遺跡で、旧石器時代末期から縄文時代初期の頃の遺跡ではないかとみられています。

出土した石器は国の重要文化財に指定されています。

明治大学黒耀石研究センターの中村由克(よしかつ)さんは、全国各地で見つかっている神子柴系石器群を調べていて、その特徴について話しました。

中村さんは、神子柴系石器群の中でも石斧(せきふ)に使われている石はもろいものが多く、旧石器・縄文時代の他の石器と比べ特徴的だと話していました。

中村さんは「他の石器は効果的なものが造られているのに対し神子柴遺跡はあえてそうではない石を使って造っていて違和感を感じる」と話していました。

シンポジウムは神子柴遺跡発掘60周年を記念して創造館で開かれているもので、30日は東京大学大学院の教授 佐藤宏之さんによる記念講演が行われます。

また、会場では伊那市内で見つかった石器の展示も30日まで行われます。 -

箕輪陶芸研究会 作品展

箕輪町内の陶芸愛好者でつくる箕輪陶芸研究会の作品展が松島コミュニティセンターで開かれています。

会場には30代から80代の14人の会員の作品90点が展示されています。

年に1回作品展を開いていて、今年で26回目になります。

箕輪陶芸研究会は、毎月2回町文化センターに集まり活動しています。

指導者を置かず、自分達でお互いに評価しあいながら技術を磨いているほか、年に2回、全国の窯元を見学して学んでいます。

会場には、町の福祉活動を支援するチャリティー販売コーナーもあります。

箕輪陶芸研究会の作品展は30日まで松島コミュニティセンターで開かれています。

-

「翔」テーマに若竹祭

上伊那の中学校は文化祭シーズンを迎えました。

南箕輪村の南箕輪中学校の若竹祭では28日「翔」をテーマにミニ運動会や意見発表などが行われました。

クラスの団結を図るミニ運動会では大縄跳びが行われ回数を競っていました。

若竹祭実行委員会では、何事にも一生懸命取り組んでいる姿を見てもらうことで保護者や地域の人たちに感謝の気持ちを伝えようと若竹祭の企画を考えてきたということです。

意見発表では各学年2人ずつが学校生活で感じていることなどについて発表しました。

3年生の武井のどかさんは「南箕輪村の現在と将来」をテーマに話をしました。

武井さんは、人口が増え県内で一番若い村といわれている南箕輪村について「現状を維持していくためには、企業誘致による魅力的な就職場所と便利に暮らし人を呼ぶための大きなショッピングモールが必要だ」としたうえで「私たちがこれからの村づくりについて考えることが大事だ」と話していました。

各教室では学校での活動の様子を見てもらおうと習字や美術作品などが展示されていました。

若竹祭は29日も行われクラスごとの音楽会が予定されています。

-

燈籠祭 山車・高遠囃子練り歩き

豊作に感謝し無病息災を祈る伊那市高遠町の鉾持神社の燈籠祭の本祭が、23日、高遠町商店街で行われました。

鉾持神社の参道には、本町と仲町の山車が並びます。

高遠囃子の練り歩きに続いて、山車が商店街を巡行しました。

2つの町の山車は、いずれも、江戸時代に作られたものだということです。

高遠の燈籠祭は、五穀豊穣や無病息災を祈る鉾持神社の秋の祭りです。

町内には稲穂に見立てた赤いほおずき提灯がずらりと飾り付けられています。

高遠囃子と山車は、提灯の間をぬうように町内を練り歩きます。

商店主からご祝儀が寄せられると、山車は動きを止めて、三三七拍子で商売繁盛を祈願していました。

-

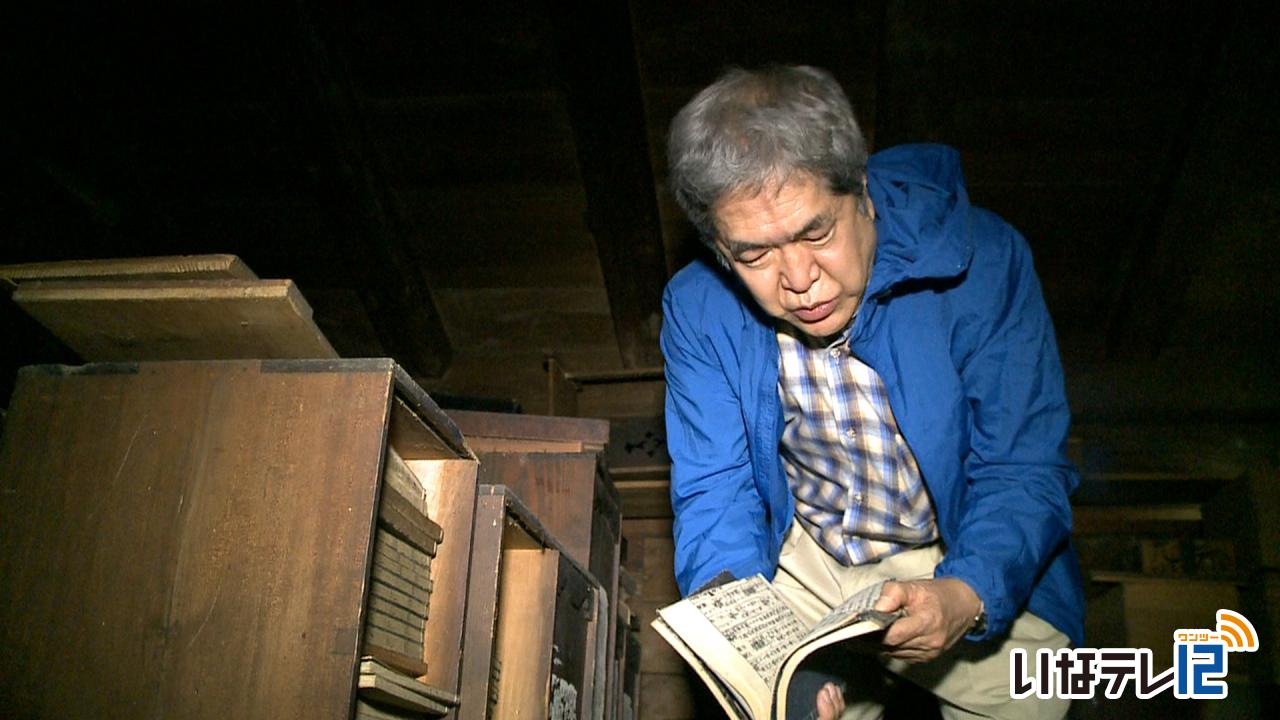

読書楼の開かずの蔵 公開

江戸時代の中級武家屋敷跡で、明治時代には塾として使われていた、伊那市高遠町の「北原読書楼」にある蔵の開かずの扉が25日に開けられ、中の様子が公開されました。

高遠町西高遠にある北原読書楼は、旧高遠藩の藩校「進徳館」で師範代を務めた北原安定の家だったとされています。

敷地内にある蔵は、周辺の地盤沈下などで傾き、扉が開けられなくなっていました。

この日は、この蔵の中を確認しようと、屋敷の所有者で東京都在住の北原俊史さんが業者に作業を依頼しました。

北原さんは、安定の玄孫にあたります。

内扉の木を切断し、人一人が入れるぐらいの隙間があくと、内側から扉が開けられました。

蔵の1階にはほとんど何もありません。

2階に上がると、塾だった頃に使われていたとみられる教科書が出てきました。

北原さんは「私が所有しているものではあるが、地域の文化財産。調査をして必要があるものは伊那市に保管してもらいたい」と話していました。

伊那市教育委員会文化財係の大澤佳寿子さんは「いかにも教育者の方の家の蔵だな、というものがたくさん保管されている」と話していました。

明治5年、「進徳館」が閉校すると、町内ではいくつもの塾が開かれたとされています。

安定もこの自宅の一部を開放して塾を開いていたということです。

市教育委員会では今後、蔵の中にある資料の内容を確認し、記録を保存する予定です。 -

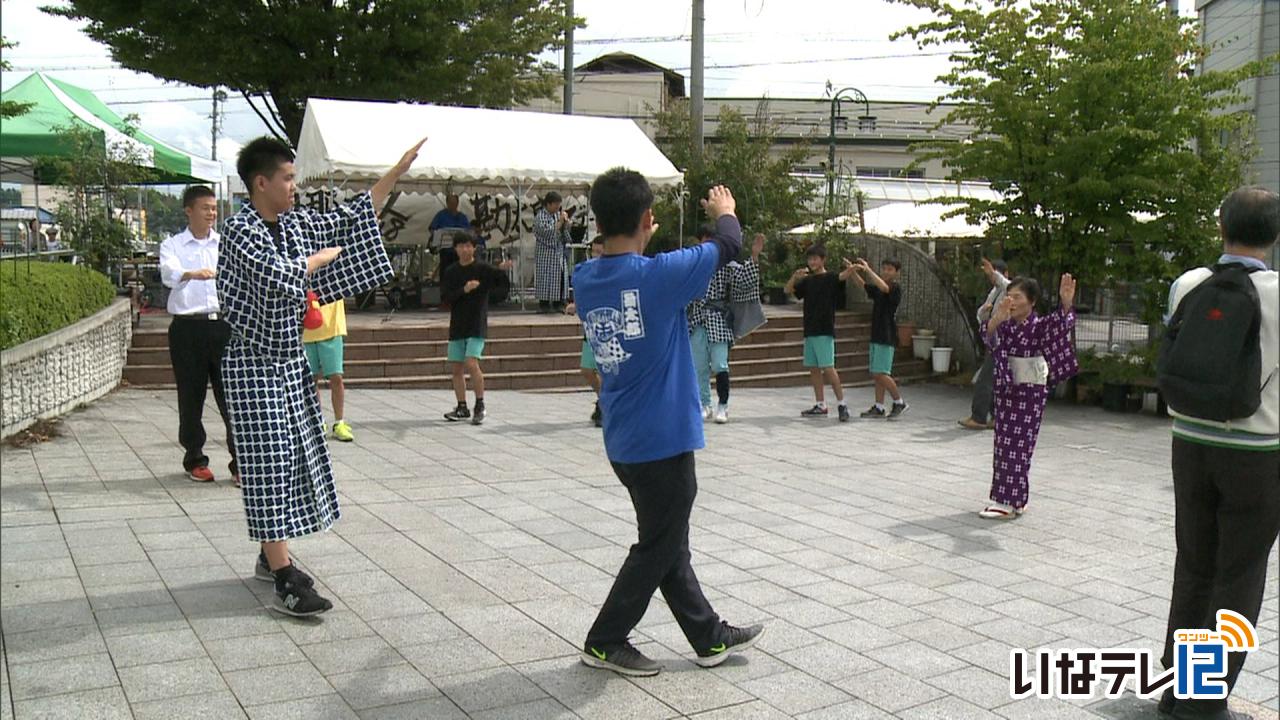

伊那中生 勘太郎テーマにフェス開催

伊那市の伊那中学校3年3組が「勘太郎」をテーマに伊那町の活性化を目指すイベント「伊那フェス」が今日行われました。

伊那フェスでは、シマダヤ、いなっせ北側広場、セントラルパークの3か所で、昭和18年の映画「伊那の勘太郎」の主人公に関する様々なイベントが行われました。

伊那市のシマダヤは展示ブースとなり、昔と今の商店街の写真の展示などが行われました。

生徒が考えたキャラクター「勘太郎くん」も展示されました。

傘には高遠の桜、口にはコシヒカリ、マントには南アルプスが描かれています。

いなっせ北側広場ではフリーマーケットの他、オリジナルグッズの販売が行われました。

勘太郎くんがプリントされたTシャツや、生徒が撮影した写真のカレンダーです。

セントラルパークでは、ダンスや歌、寸劇などが披露されました。

伊那中3年3組は、総合学習の一環で中心商店街の活性化に取り組んでいます。

今回は活動の集大成として、交流人口700人を目指してイベントを企画しました。

イベントでは、日舞の指導者で伊那市に住む池上龍子さんが、勘太郎月夜歌の踊り方を指導し、伊那中職員によるバンドの演奏にあわせ、踊りました。

なお祭りではシンポジウムも開かれ、中学生が伊那市に対し「勘太郎を伊那市のキャラクターとして起用すること」や「勘太郎に関する子供向けのイベントを行うこと」などを提案したということです。

-

大正大学学生 委嘱

箕輪町内で40日間にわたり地域創生について実習する東京都豊島区の大正大学の学生が、町地域創生研究員に委嘱されました。

20日は、箕輪町役場で委嘱式が行われました。

白鳥政徳町長から、大正大学地域創生学部の学生8人に委嘱書が手渡されました。

箕輪町は東京都豊島区と防災連携協定をはじめとする連携交流を進めていて、その縁で平成28年から大正大学と連携する自治体となりました。

今回は、地域創生学部の地域実習として40日間受け入れることになりました。

学生たちは、教職員住宅に滞在し、移住体験ツアーの企画、6次産業化と特産品の開発、古田人形芝居の発信の3つに取り組みます。

白鳥町長は、「地方創生は実践も大切だが学術的な取り組みも必要だ。若い皆さんが町民とふれあい歩き回ってくれると町に活力が生まれる」と激励していました。

20日は学生と白鳥町長が懇談し、町の現状などを説明していました。

学生は、来月30日まで滞在する予定で、26日には実習活動報告会を開き成果を発表します。

また、3年生になったら再び箕輪町を訪れ実習することになっています。

-

新山小5年生 稲刈り

伊那市の新山小学校の5年生は、20日に学校近くの田んぼで稲刈りを体験しました。

5年生の児童7人と保護者が、学校近くの3アールの田んぼで稲刈りを行いました。

5月に苗植えをした白毛餅です。

新山小学校では毎年5年生が総合的な学習の時間に米作りを体験しています。

児童らは、ひと株ずつ握って土から2~3センチのところに鎌を入れて刈っていました。

収穫した稲は、1週間から10日ほど乾かし、10月21日に行われる新山まつりで販売するという事です。

-

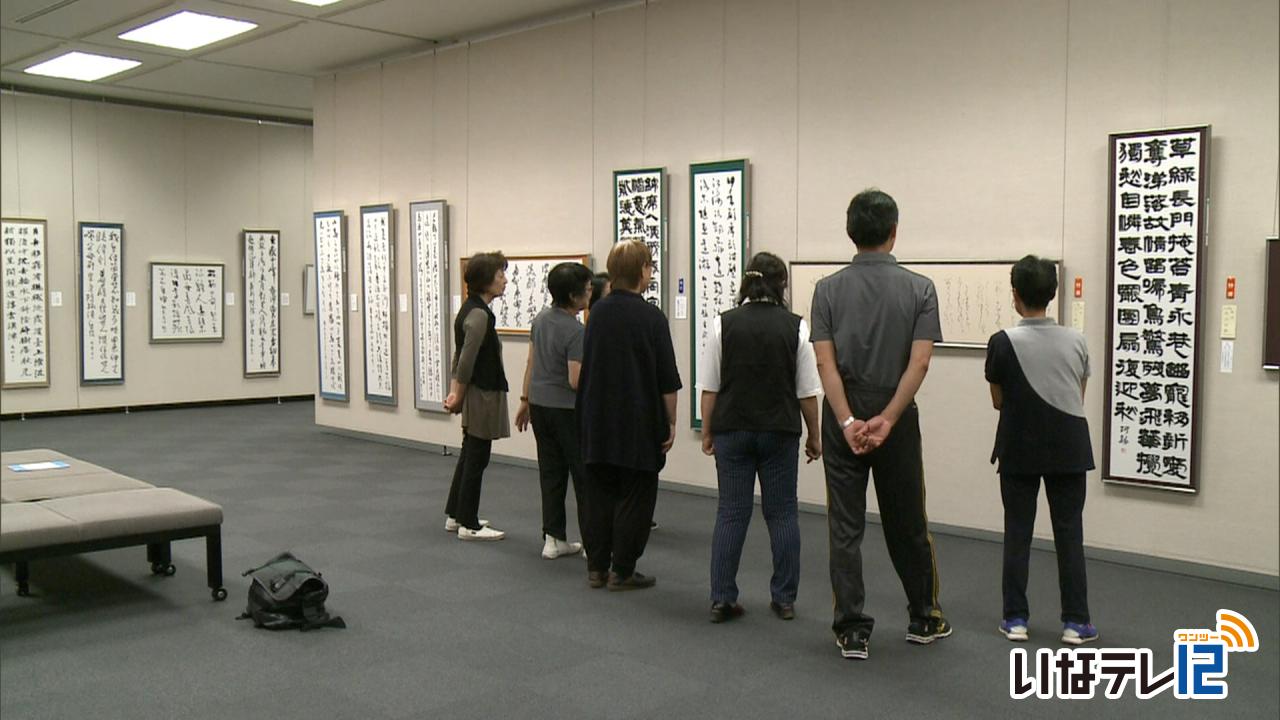

県書道展 特選に川上典子さん

県書道展が、21日から伊那市の伊那文化会館で開かれます。伊那ケーブルテレビ放送エリア内では、南箕輪村北殿の川上典子さんが伊那地区最高賞の特選に選ばれています。

川上さんの作品は与謝野晶子の唄を5首かなで書いたもので、キレ味と立体感を出すために強い線で全体のバランスをとる事を意識して書いたという事です。

会場には、公募で寄せられた一般、小中高校生の作品のほか、県で特選を受賞した巡回作品合わせて千点ほどが並んでいます。

県書道展は県内10会場を巡回して行われているもので、今年で71回目になります。

関係者は「漢字、かな、調和体などバラエティーに富んだ個性豊かな作品を楽しんで欲しい」と話していました。

県書道展は21日から23日まで伊那文化会館で開かれます。

-

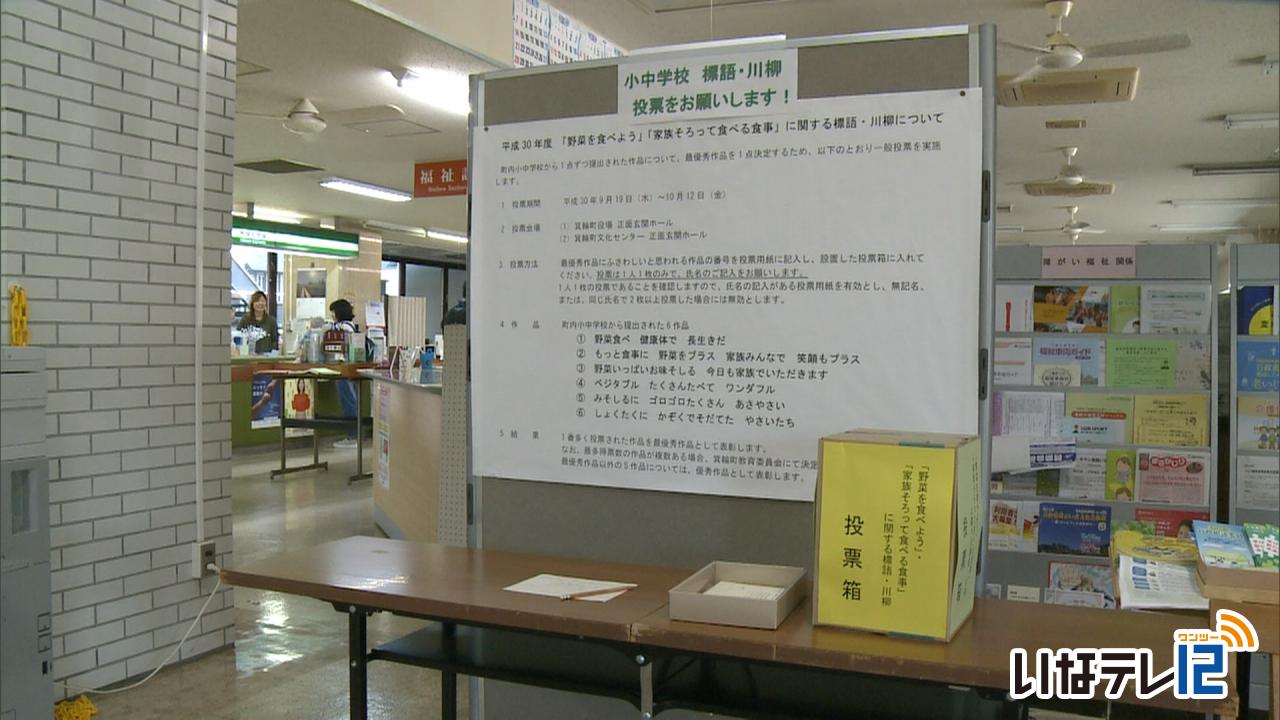

食育標語・川柳 投票始まる

箕輪町内の小中学生から応募のあった食育に関する標語や川柳の中から最優秀作品を決める一般投票が、19日から始まりました。

投票箱は箕輪町役場と町文化センターに設置されています。

作品のテーマは「野菜を食べよう」「家族そろって食べる食事」です。

今年は町内の小中学校から392点の応募があり、6作品に絞り込まれました。

この中から一般投票で最優秀作品を決定します。

これは、学校栄養士でつくる箕輪町給食委員会が食育の一環で毎年行っているもので、3年ほど前からは、より広く関心を持ってもらおうと一般の投票で最優秀作品を決めています。

投票は10月12日までとなっていて、11月に最優秀作品を決定し表彰するという事です。

-

秋の運動会 練習の成果発揮

15日の雨で順延されていた運動会が16日、上伊那各地の小学校で開かれました。

16日は曇りの予想から一転、太陽が顔を出し上伊那各地の小学校で運動会が開かれました。

南箕輪村の南箕輪小学校では、「輝け!1人1人の力」をスローガンに短距離走などの採点種目のほかダンスなど19種目が行われました。

15日の雨で水たまりができていた運動場は、教諭らが早朝から水を取り除く作業を行いグラウンドコンディションを整えたということです。

目玉種目の一つ5、6年生男子による棒倒しでは児童らの気迫あふれる戦いが繰り広げられていました。

また5、6年生女子による騎馬戦も白熱した戦いとなっていました。

来年春に南箕輪小学校に入学する年長児も運動会に招かれ、はたひろいをしました。

来年、南箕輪小学校には104人が入学を予定しています。

運動会の楽しみの一つ、お昼の時間には子どもたちが、家族とともにお弁当をほおばっていました。

約800人の児童は保護者らが見守るなか練習してきた成果を

発揮し秋の運動会を楽しんでいました。

-

高遠ブックフェス 高遠文藝賞設立

本をテーマにしたイベント、高遠ブックフェスティバルが15日から三日間の日程で伊那市高遠町の各地で始まりました。

ブックフェスティバルの開催10回を記念して、実行委員会では「高遠文藝賞(仮)」を設立しました。

15日は西高遠の読書楼で、高遠ブックフェスフェスティバル実行委員長の遠藤覚さんが高遠文藝賞の創設宣言をしました。

高遠文藝賞は、「高遠」をテーマにした文芸作品を公募するものです。

募集するのは小説・エッセイ・詩で2,000字~8,000字の作品です。

入賞作品は伊那市の製本所美篶堂が本として製本します。

募集は10月末から来年3月末までで、来年のブックフェスティバルで受賞作品を発表する予定です。

実行委員会では「地元の人たちと一緒に高遠文藝賞を作りそだてていきたい」としています。

ブックフェスティバルでは高遠町内に県内各地の古本屋が出店し、古本市が行われました。

メイン会場の旧ほていやには県内5店舗の古本屋が出店し、長野県の郷土誌や文学書、雑誌などが並びました。

高遠ブックフェスティバルは、町内の古本屋店主や有志で作る実行委員会が高遠を本の町にしようと行っているものです。

仙醸蔵では古本市のほか、伊那市の製本所 美篶堂による製本の実演が行われました。

カク万では、アルファベットの書道ともいわれるカリグラフィーの作品が展示されています。

この他、16日は高遠町出身の小説家 島村利正の作品の読書会や、大人向けの絵本のワークショップなどが行われます。

-

図書館で科学のおはなし会

小学生を対象にした科学のおはなし会が、箕輪町図書館で15日に開かれ、水をテーマに子ども達が実験を行いました。

細長く切ったティッシュペーパーの先端だけをコップの水につけて、水が吸収されていく様子を観察しました。

これは、箕輪町図書館が科学のおはなし会として年に1回開いているもので、今回で5回目になります。

この日は、東京に本部を置き、全国で科学に関する講座を開いているNPO法人ガリレオ工房の土井美香子さんが講師を務めました。

水をテーマにした簡単な実験を町内の小学1年生から6年生16人が体験しました。

小さく折りたたまれた新聞紙を水に漬けると、折った部分が広がり花の形になりました。

土井さんは「水は、新聞紙やティッシュペーパーの繊維に沿って吸収されていきます」と説明していました。

町図書館では「身近な科学に目を向けて、本からも学ぶ習慣を身につけてもらいたい」と話していました。

-

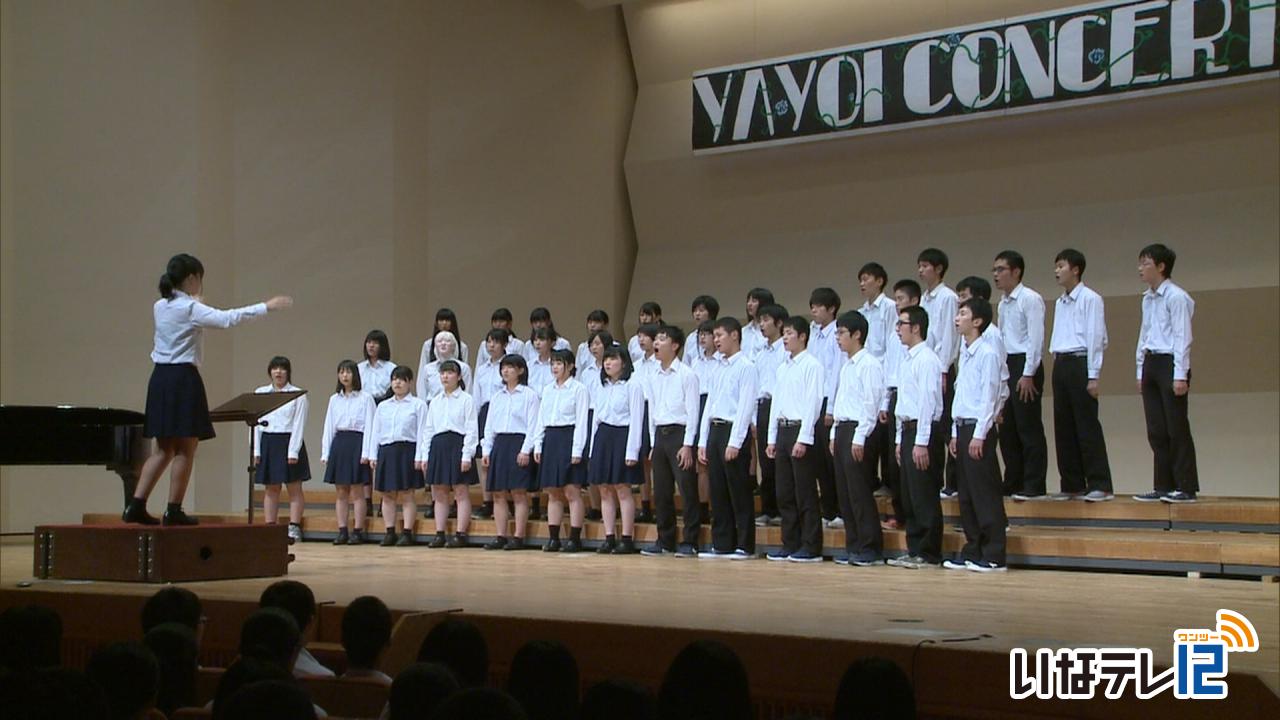

伊那弥生ケ丘高校 音楽会

伊那市の伊那弥生ケ丘高校の音楽会が伊那文化会館で13日に開かれ、3年F組が最優秀賞に選ばれました。

音楽会はコンクール形式で行われ、1年生から3年生までがクラスごとに練習の成果を発表しました。

審査の結果、最優秀賞には3年F組が選ばれアンコール演奏を行いました。

合唱コンクールの模様は10月20日からご覧のチャンネルで放送します。

-

第10回長野県工芸美術展

県内の工芸作家の作品が並ぶ第10回長野県工芸美術展が14日から伊那市のかんてんぱぱホールで始まりました。

会場には、木工や陶芸、手芸など102点の作品が展示されています。

この美術展は、長野県出身・在住の作家からプロ・アマチュアを問わず作品を公募して長野県工芸美術会が開いているもので、今年は68人が出品しました。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内では、箕輪町の中村雄三さんの焦がし絵「あの頃の面影と」が信濃毎日新聞社賞、

伊那市の福澤緋沙子さんの織り作品「衝立(祝着)」が長野日報賞、

南箕輪村の磯千恵子さんのキルト作品「百花繚乱」が伊那市教育委員会賞を受賞しています。

この展示会は、19日(水)まで、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

-

17日に東部中吹奏楽部定演

伊那市の東部中学校吹奏楽部の第14回定期演奏会が17日に

伊那文化会館で開かれます。

東部中吹奏楽部は部員79人で活動していて13日は定期演奏会で披露する曲を練習していました。

パフォーマンスに合わせて軽快なリズムを奏でる「シングシングシング」は演奏会のラストを飾る

曲でトロンボーンやトランペットなど各パートのかけあいと、息の合った動きが見どころです。

東部中吹奏楽部の定期演奏会は17日午後1時30分から伊那文化会館大ホールで開かれます。 -

長ぐつ先生 400回記念講演

長野日報に毎週金曜日に掲載されている「長ぐつ先生のフィールドノート」の執筆者で、元信州大学教授の建石繁明さんは、連載400回の記念講演を伊那市の伊那図書館で8日に行いました。

長ぐつ先生と呼ばれる伊那市西町の建石繁明さんは、元信州大学教授で現在83歳です。

毎週金曜日、長野日報に掲載されている長ぐつ先生のフィールドノートは2010年6月から連載が始まり、今年8月24日で400回を数えました。

この日はその記念の講演会が伊那図書館で開かれ、ベッコウハゴロモについて話しました。

ベッコウハゴロモは体長1センチ前後の羽のついた昆虫で、直径千分の5ミリの「口針(こうしん)」を植物に刺して水分や栄養分を吸収しています。

建石さんは電子顕微鏡で撮影した口針の写真を示しながら「植物の中に切り込んでいく歯と、表面の状況を読み取るセンサーのようなものがついていて、狙った通り正確な場所へ口針を突き刺す事ができる」と話していました。

建石さんは「このメカニズムを応用すれば、千分の5ミリのチューブを使って狙った場所に薬を注入するなど、人の病気の治療にも役立つのではないか」と話していました。

講演会は、連載100回ごとに長野日報社が開いているもので、会場には地域住民などが集まり建石さんの話に耳を傾けていました。

-

書道と文学 作品展

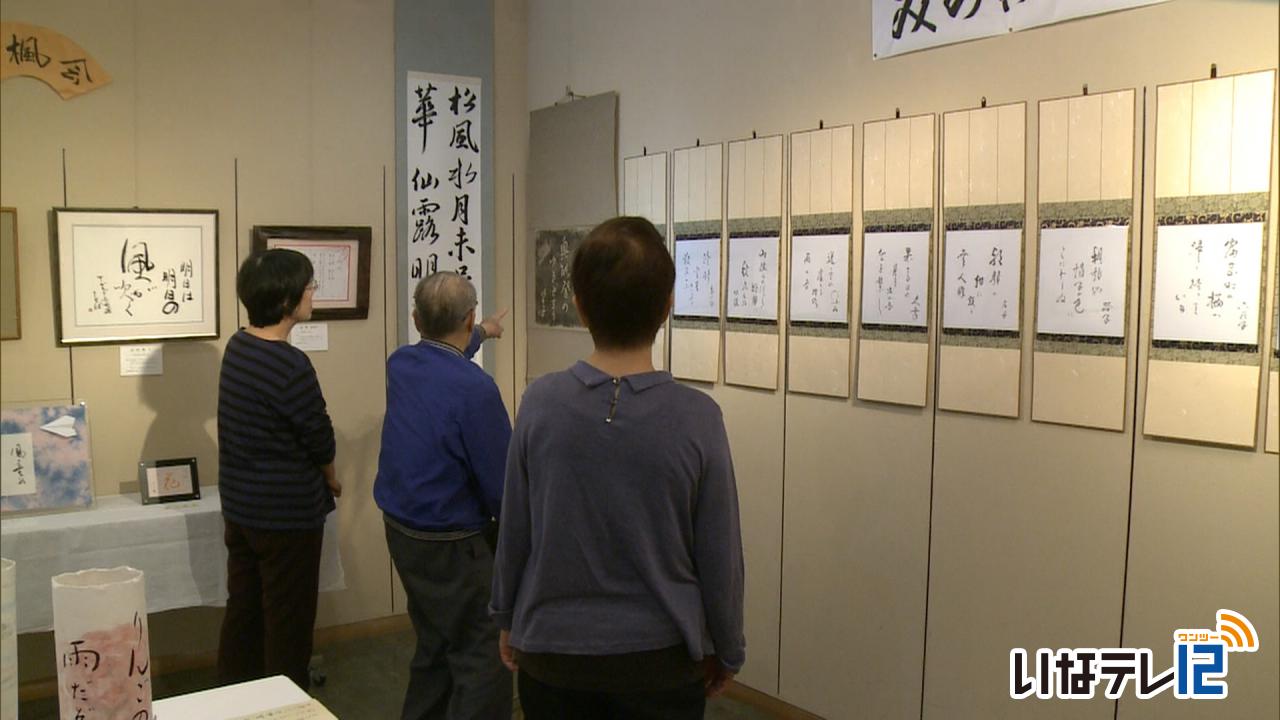

箕輪町のみのわ芸術文化協会に所属している書道や俳句、短歌などのグループによる作品展が、町文化センターで12日から開かれています。

作品展では8つのグループが約100点を展示しています。

みのわ芸術文化協会には46の団体が所属していて、このうち書道と文学に関係する団体が毎年この時期に作品展を開いています。

みのわ俳句会は毎月1回例会を開いて句を読んでいるという事です。今回の作品展では、今月の例会でメンバーが詠んだ句を、会の代表で50年以上書道を続けている90歳の小林曽さんが色紙に書いて展示しました。

みのわ芸術文化協会では、「作品を通して伝えたい事や表現したい事をそれぞれ感じ取ってもらいたい」と話していました。

この作品展は16日(日)まで、町文化センターで開かれています。

-

田楽座が21日から稽古場公演

伊那市富県を拠点に活動している歌舞劇団田楽座の稽古場公演が

今月21日から4日間開かれます。

11日は伊那市富県の稽古場「創造の館」で公演に向けた練習が行われていました。

公演では下伊那郡天龍村に伝わる国の重要無形民俗文化財、霜月神楽をアレンジした舞台が披露されます。

湯釜を囲んで舞いを奉納する神事で公演では舞いに関する解説も

行われます。

田楽座は毎年霜月祭りに参加していることから今回舞台にすることを決めたということです。

田楽座の稽古場公演は21日の昼、22日の夜、23日の昼、夜、24日の昼の5回行われ昼の部は午後1時から、夜の部は

午後7時から始まります。

チケットは1000円で当日は500円増しとなっています。

-

弥生 大学模擬授業

伊那市の伊那弥生ケ丘高校で、大学教授らによる模擬授業が6日行われました。

この日は、信州大学や諏訪東京理科大学など7つの大学の教授ら18人が訪れ、金融や交通計画、看護学などそれぞれの専門分野について話をしました。

1・2年生480人は希望するテーマの教室に行き授業を受けました。

このうち長野県立大学の永田邦和教授は「社会における金融の役割」について話をしました。

永田教授は「銀行や株式などはより良い社会を作る為の力となっている」と紹介していました。

弥生ケ丘高校では、進路選択に役立ててもらおうと毎年1・2年生を対象に大学模擬授業を行っています。

弥生では、昨年度の卒業生のうち約9割が4年生大学に進学したという事です。

-

K・絵画サークル 作品展

伊那市の国画会会員の画家・北原 勝史さんに指導を受けるK・絵画サークルの作品展「K展」が、いなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。

会場には、指導者の北原さんと生徒13人の作品54点が並んでいます。

北原さんが高遠高校の美術教諭だった時に、高校の公開講座で指導を受けた人たちが、講座が終了しても指導を続けてほしいと平成21年に立ち上げたのがK・絵画サークルです。

高遠町総合福祉センターやますそで月に2回指導を受けています。

それぞれが好きなテーマやモチーフをもって制作に励んでいるということです。

展示会は平成22年から毎年年に1回開いています。

教室の生徒は、「一人一人全く違った個性を持っている。絵を描くのではなく作ろうと思って制作している」と話していました。

K・絵画サークルの作品展は、15日(土)まで、伊那市のいなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。

201/(火)