-

伊那市高遠町出身の洋画家 伊藤三千人さん油絵展

伊那市高遠町勝間出身の洋画家、伊藤三千人さんの油絵展がベルシャイン伊那店で開かれています。 1980年代に制作した高遠町西高遠の街並みに70年代の高遠城址公園、長谷杉島や故郷の勝間の風景など会場には高遠町を題材にした作品を中心に40点が展示されています。 現在神奈川県に住んでいる伊藤さんは高遠高校在学中に辰野町出身の洋画家、中川紀元に油絵を習い、東京の専門学校で美術を学びました。 現在85歳で、20代で画家となり31歳で一水会会員となっています。 ベルシャイン伊那店での作品展は2年に1度開いています。 伊藤さんは、時代の流れとともに失われつつある、故郷の懐かしい風景を楽しんで欲しいと話していました。 伊藤三千人さんの油絵展は、15日(火)まで、伊那市のベルシャイン伊那店で開かれています。

-

米の栽培を学習 泥遊びで代掻き

箕輪町の箕輪西小学校の児童は総合学習で取り組んでいる米の栽培の一環で11日代掻きを行いました。 箕輪西小学校の5年生12人が田んぼの中に入り体全体で土を掻きならしていました。 田んぼは学校近くの農家から借りているものでゴールデンウイーク中に保護者が畦をつくり水を張りました。 初めのうちは田植えがしやすいように土の塊を足で踏み砕いていましたが、次第に泥の感触を楽しんだりカエルを捕まえるなどしていました。 もち米の栽培に取り組む児童らは21日に田植えをし生育の様子を観察するということです。 9月には実ったもち米を刈り取り保護者を招いてもちを振る舞う収穫祭を計画しています。

-

11月のキャリアフェスにむけて中学生の実行委員会発足

11月に伊那市内の全ての中学校2年生を対象に行われるキャリアフェスにむけて生徒による実行委員会が、9日に発足しました。 この日は伊那中学校で1回目の実行委員会が開かれ、自己紹介やミニゲームなどをして交流しました。 中学生実行委員会は市内6つの中学校から2人の生徒が参加し12人で構成されています。 実行委員会では、今後、事前に配布するパンフレットの作成などを行いキャリアフェスをPRしていくという事です。 去年キャリアフェスが行われた春富中学校の生徒は、前回の経験を活かしていきたいと話していました。 11月に伊那市民体育館で行われるキャリアフェスは、市内の全中学2年生650人を対象に行われます。 企業のブースを回って仕事について理解を深めたり、地域の伝統、文化、食について知る企画が予定されています。

-

中尾歌舞伎アンケート結果まとまる

4月29日に行われた伊那市長谷の中尾歌舞伎再開公演で、長谷中学校の2年生が実施したアンケートの結果がまとまりました。 今後は、集まった意見を参考にグッズの制作やPR方法などに役立てていくことにしています。 7日は、担任の髙波響教諭がアンケートの結果を生徒に報告しました。 中尾歌舞伎を応援するファンクラブの立ち上げを検討している長谷中2年生は、4月29日に行われた再開公演で来場者にアンケートを実施し、188人から回答を得ました。 内容は、性別、年齢、住んでいる地域、Tシャツを作成した場合の色についてなど6項目です。 結果、年齢層は70代以上が最も多く79人、次いで50代から60代が67人でした。 住んでいる地域は、長谷地域を除く市内が最も多く88人で、県内が73人、長谷が17人、県外は10人でした。 長谷中では、ファンクラブ立ち上げに合わせて缶バッジやTシャツなどのグッズを制作することにしていて、アンケートの結果を踏まえ、色やデザインを決めていきたいとしています。 今日は他に、グッズで欲しいものとしてあがったものの中から、作りたい物をそれぞれあげていました。 ファンクラブの発足は、5月下旬を予定しています。

-

箕輪東小学校で1年生を迎える会

箕輪町の箕輪東小学校で1年生を迎える会が2日に開かれました。 4月に入学した1年生21人が6年生と一緒に花のアーチをくぐって体育館に入場しました。 最初に1年生は、「図工でロボットを作りたい」「音楽を頑張りたい」など学校での目標を発表しました。 1年生を迎える会は6年生が全員で企画しました。○×クイズを出題し学校の事をわかりやすく紹介していました。 田原克彦校長は「友達と仲良くしながらしっかり勉強してください」と話していました。 1年生は先週から5時間目までの通常授業が始まっています。今月下旬からは来月の運動会にむけて練習が始まるという事です。

-

長谷中2年生 ファンクラブ立ち上げへ

また29日、長谷中学校の2年生は、中尾歌舞伎保存会を応援しようとファンクラブの立ち上げに向けた活動を行いました。 動画や写真で保存会の活動を記録したり、来場者にファンクラブ立ち上げに向けてのアンケートを配りました。 会場の外に掲示板を設置し、応援メッセージを募りました。 今後は5月下旬にHPを立ち上げ保存会の活動をPRしていく他、アンケートの結果を踏まえグッズの制作を行っていく予定です。

-

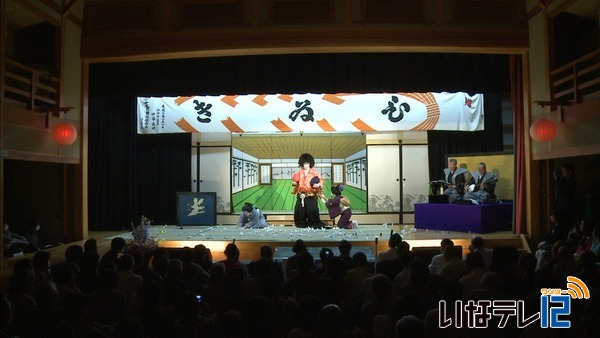

中尾歌舞伎 再開公演

去年2月から活動を休止していた伊那市長谷の中尾歌舞伎保存会は、およそ1年半ぶりとなる再開公演を29日中尾座で行いました。 開演前には多くの人が訪れ、会場に入れないほどの満員となりました。 演目は「御所桜堀川夜討弁慶上使の段」です。 源義経が、平家から嫁いだ妻の首を差し出せと頼朝から命じられ、部下の弁慶が自分の娘を身代わりにするという物語です。 伊那市無形民俗文化財に指定されている中尾歌舞伎は、昭和61年に地域の若者が復活させ、30年間活動してきました。 去年2月に会員数の減少や後継者不足などにより継続が困難だとして活動を休止していました。 その後、活動の再開を望む声が多くあり、再開することを決めました。 見せ場になると、会場からおひねりが飛んでいました。 また29日は、前座で地元の長谷小学校の4年生が孝行猿の演劇を披露しました。 公演の模様は来月5日(土)午後2時からご覧のチャンネルで放送します。

-

長谷小4年生 本番前に中尾座で練習

伊那市の長谷小学校の4年生は29日に中尾座で開かれる中尾歌舞伎定期公演で前座をつとめます。 子ども達は1年前から練習してきた長谷に伝わる民話「孝行猿」を演じます。 27日は長谷小の4年生11人が本番を前に最後の練習を中尾座で行いました。 孝行猿は長谷に伝わる民話で、猟師の勘助が仕留めた親猿を家に持ち帰り、いろりに吊るしていたところ、子猿たちが生き返らせようとしている姿を見て、後悔の念にかられるという物語です。 子ども達は、スムーズに場面転換を行えるよう、舞台での移動や、大道具などの場所を確認していました。 長谷小の4年生は、次は歌舞伎に挑戦したいとしています。 中尾歌舞伎の定期公演は29日午後1時30分開演で、伊那ケーブルテレビでは122チャンネルで生中継する予定です。

-

プロ棋士 長岡裕也五段が伊那市で指導対局

日本将棋連盟のプロ棋士、長岡裕也五段の将棋教室が、21日に伊那市創造館で開かれ地元の小学生などが指導対局を受けました。 教室には伊那市を中心に小学2年生から80代まで30人が参加しました。 指導対局では同時に6人を相手に長岡五段が将棋を指しました。 教室ではこのほか4月19日、20日に行われた羽生義治 竜王と佐藤天彦 名人による名人戦第2局の解説が行われました。解説会は、将棋の普及につなげようと日本将棋連盟が全国の各都道府県で開いているものです。 日本将棋連盟上伊那支部の中村忠雄支部長は「将棋は実践して覚える頭脳スポーツなので様々な対局を経験して次に活かしていってほしい」と話していました。

-

さくらプロジェクト 高砂中2年生が東部中訪れる

東日本大震災の被災地、宮城県高砂中学校の2年生135人が、桜が縁で交流をしている伊那市の東部中学校を24日訪れました。 午前11時、高砂中の2年生全員135人がバスで東部中学校に到着しました。 体育館では東部中の全校生徒が高砂中の生徒を歓迎しました。 両校の生徒が作詞したさくらプロジェクトのテーマソング「高東桜歌」を歌いました。 高砂中の桜は東日本大震災の津波で枯れてしまい、それを聞いた東部中の生徒が2012年にタカトオコヒガンザクラを贈ったことが縁で「さくらプロジェクト」が始まり現在も続いています。 これまでに交流のシンボルとなる桜を両校に植えた他、インターネットのテレビ電話などで交流を行っていて、2年生全員で東部中を訪れるのは初めてです。 また、両校の代表生徒が絆宣言をしました。 24日はグループ討論も行われ、東部中と高砂中の2年生が「プロジェクトの発展のためにできること」をテーマに話し合いました。 生徒からは、「互いの地域の特産物を味わってはどうか」「桜の成長記録を送りあってはどうか」などの意見が出ていました。 高砂中の生徒は、24日伊那市内に宿泊し、25日宮城県に帰るということです。

-

東京芸大生と園児が交流

地域活性化の研究に取り組む東京芸術大学美術学部の学生らは、伊那市高遠町の高遠第2第3保育園の園児と23日、交流しました。 23日は、学生らが高遠第2第3保育園を訪れ、園児たちの遊び場となっている保育園の裏山で交流しました。 東京芸術大学美術学部は、昨年度から高遠町長藤の古民家を活用し地域の活性化について取り組んでいます。 これは、伊那市と東京芸術大学美術学部の連携による伊那市デザインプロジェクト事業の一環で行われているものです。 今回は、今年度の活動内容について考えようと21日から伊那市を視察に訪れています。 学生たちは、園児と一緒に散策したり木登りの様子を見たりしていました。 東京芸術大学美術学部では、今回の視察をもとに、デザインやアートの視点から地域活性化について提案していくということです。

-

伊那東大社例大祭に合わせて浦安の舞 奉納

伊那市の伊那公園にある伊那東大社の例大祭にあわせ、浦安の舞が21日に奉納されました。 宵祭りのこの日は、中央、日影、境、上新田、下新田、上の原の総代や区の役員が見守る中、地元の小学6年生16人が舞を奉納しました。 浦安の舞は、安らかな心で平和を祈る意味があり、昭和15年に全国各地で奉納されたのが始まりとされています。 伊那東大社は、明治時代に竜東地区にあった69の神社が合祀されたもので、市内で最も氏子数の多い神社です。 通常4人1組で行いますが、人数が多いため、8人1組でそれぞれ1回ずつ奉納します。 3月下旬からこの日までに、13回練習をしてきたということです。 6年生の1人は、「緊張したけれど、楽しくできました」と話していました。

-

危険から身を守る方法学ぶ

伊那市の手良小学校で20日、防犯教室が開かれ児童が危険から身を守る方法を学びました。 防犯教室では児童のほか地域住民でつくる手良小学校安全見守り隊のメンバーが美篶駐在所の渡辺正樹巡査部長の話を聞きました。 渡辺巡査部長は、防犯ブザーは、時々鳴らすようにして壊れていないか点検するよう呼びかけていました。 また不審者につかまれた時は腕を引いて逃げるより、押した方が相手がひるみ効果があるとして身を守る訓練をしておくことが大切だと話していました。 今日はほかに児童会長の鈴木颯麗さんが「登下校時にあいさつをしたら返してくれるのでほっとします。いつも気にかけていただきありがとうございます。」と見守り隊のメンバーに感謝の気持ちを伝えていました。 手良小学校では「交通事故にあわない。知らない人にはついていかない。」など児童の安全への意識を高めていきたいとしています。

-

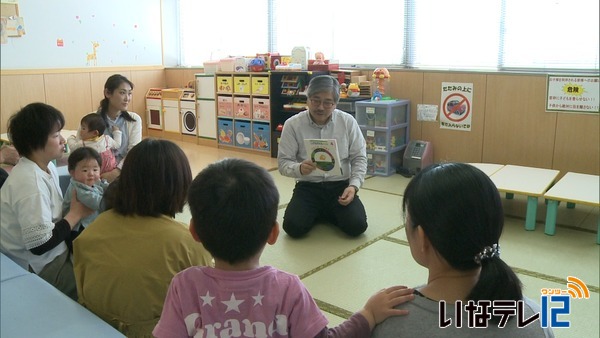

絵本の読み聞かせ&ブックトーク

絵本のプロから絵本の選び方や読み聞かせについて学ぶ講座が、伊那市のいなっせ7階ちびっこ広場で、19日に開かれました。 講師を務めたのは、伊那市西町でこどもの本とおもちゃを扱う南信こどものとも社代表の坂本 勇さんです。 坂本さんは、男性の読み聞かせグループ「パパ’S絵本プロジェクト伊那」のメンバーとしても活動しています。 この日は、3冊の絵本を紹介していました。 坂本さんは、「主人公が出かけるストーリーでも家に帰ってくるというエンディングに子どもたちは安心します」と話していました。 絵本の読みきかせ&ブックトークは、毎月1回、不定期に伊那市のいなっせ7階ちびっこ広場で開かれています。参加費は無料・申し込みは不要です。

-

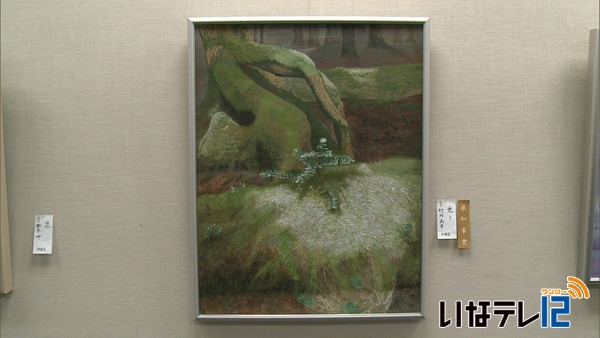

第47回日本画県展 竹内美幸さんが知事賞

長野県日本画会の第47回日本画県展で、伊那市手良の竹内美幸さんが最高賞につぐ知事賞を受賞しました。 伊那市手良の竹内美幸さんは最高賞に次ぐ知事賞を受賞しました。 竹内さんは伊那市や辰野町の会員が所属する伊那支部最年少の49歳です。去年7月に塩見岳で見た風景を描いたもので、倒れて朽ち果てた木から新しい芽が出て、木漏れ日が差し込んでいる場面を描いたという事です。 日本画県展は、長野県日本画会が毎年県内3会場で開いているもので今年で47回目になります。 会場には会員を中心とした64人の作品、64点が展示されています。 ある会員は「描く人と見る人の気持ちが通い合ったらうれしいです」と話していました。 日本画県展は22日(日)まで伊那文化会館で開かれています。

-

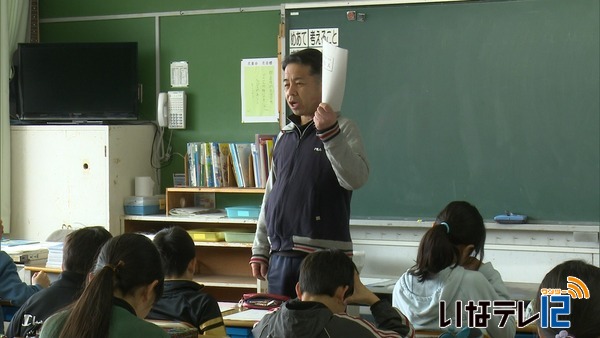

小6・中3対象に全国学力テスト

全国の小学6年生と中学3年生を対象に行われる「全国学力テスト」が、17日に実施されました。 伊那ケーブルテレビ放送エリア内のすべての小中学校でも学力テストが行われました。 このうち、伊那市の東春近小学校では、2クラス63人を対象に、国語、算数、理科のテストが行われました。 伊那市、箕輪町、南箕輪村には小学校が22校あり、6年生は1,082人。中学校は8校あり、3年生は1,078人となっています。 テストの結果は7月末に公表される予定で、都道府県単位での発表となります。 これまで伊那市、箕輪町、南箕輪村の教育委員会では結果の公表を行っていません。

-

山寺に伝わる奇祭 やきもち踊り

伊那市山寺に伝わる奇祭「やきもち踊り」が、白山社八幡社合殿で15日に奉納されました。 やきもち踊りは、県の無形民俗文化財に指定されていて、山寺の白山社八幡社合殿の春の例大祭に合わせて毎年行われています。 地元住民でつくるやきもち踊り保存会の会員30人が踊りを披露しました。 江戸時代中頃の280年ほど前から行われているということです。 「やきもち」の由来はいくつかあり、歌が終わって鳥居の外に出る際に出遅れると“厄持ちになる”とされていることからこの名前になったという説もあります。 踊りは、前踊り・中踊り・後踊りと3回あり、足をあげて飛び跳ねるのが特徴です。 踊りの合間には酒盛りが行われます。 アユの塩焼きをつまみにどぶろくを飲み交わし、キセルで煙草をふかします。 この日の午前中は雨が降っていましたが、踊りが始まる頃には止み、奇祭を一目見ようと多くの人が訪れました。 観客の中には、酒で酔って足元がおぼつかない踊り手に、野次を飛ばす人もいました。 3回目を踊り終えると一斉に鳥居の外に走りました。

-

伊那弥生ケ丘高校同窓会役員 県の高校改革について学習

伊那市の伊那弥生ケ丘高校同窓会役員は、県教育委員会が今年3月に示した再編を含む高校改革の実施方針案について理解を深めるための学習会を14日に開きました。 伊那弥生ケ丘高校同窓会の常任理事会に合わせて開かれたもので役員15人が参加しました。 学習会では上伊那広域連合正副連合長会が県教委に対して提出した意見の内容について説明がありました。 上伊那での高校教育の在り方をまとめたもので、育てたい生徒像として「ふるさとに根付く高い技能の大切さを引き継ぐ生徒」、立地については「地理的な理由によって生徒が不利にならないような配慮が必要だ」などとしています。 上伊那の中学校卒業予定者数は2017年が1,856人で、2030年には362人少ない1,494人まで減少すると試算されています。 弥生ケ丘高校同窓会の久保田裕子(ひろこ)会長は「情報を共有しながら高校再編について理解を深めていきたい」と話していました。

-

地域へ感謝の気持ち パンジー配る

伊那市長谷の長谷中学校の生徒は自分たちで育てたパンジーを13日、長谷地域の住民に配りました。 全校生徒45人が体育館前に集まりパンジーを車に積み込みました。 この活動は地域住民への感謝の気持ちを伝える恒例行事で約700軒の全家庭に配ります。 生徒は地区ごとに分かれて配る範囲を担当し1軒1軒訪ねていました。 パンジーの配布は16日にも行われ長谷地域全ての家庭に届けるということです。

-

中尾歌舞伎 再開に向け稽古

伊那市長谷に伝わる農村歌舞伎「中尾歌舞伎」の定期公演が1年6か月ぶりに今月29日に再開されます。 本番を2週間後に控え12日は役者が衣装を身に着けて稽古に臨みました。 29日に復活披露する演目は「御所桜堀川夜討 弁慶上使の段」です。 物語は、源義経の正室「卿の君」が平家出身であることから、源頼朝が「首をもってこい」と弁慶を向かわせます。 しかし弁慶は、卿の君の身代わりに自分の娘を殺し主君の義経への忠誠心を果たすストーリーです。 稽古では、セリフの言い回しや動き、小道具の置き方などを確認していました。 稽古場で演技を見守るのは着付けを担当する山崎咲子さんと加藤二葉さんです。 二人とも30年以上歌舞伎に携わり、山崎さんは着付け一筋で舞台を支えてきました。 山崎さんは、平成26年に亡くなった師匠・西村清典さんの「中尾歌舞伎らしさ」を心掛けているという事です。 加藤さんは最初役者として舞台に立ちその後、山崎さんと着付けを行ってきました。 中尾歌舞伎保存会は会員数の減少などにより、2017年2月から1年間活動を休止していました。 1年6か月ぶりとなる今回の公演に向け、保存会では1月から稽古を積んできました。 中尾歌舞伎定期公演は今月29日に伊那市長谷の中尾座で行われます。 伊那ケーブルテレビでは122チャンネルで生中継します。

-

伊那市と韮崎市 武田氏が縁で文化交流

伊那市と山梨県韮崎市の文化団体の交流会が12日、伊那市高遠町の高遠城址公園で開かれました。 この日は、武田信玄の5男仁科五郎盛信が祀られている新城藤原神社近くで交流会が開かれ、韮崎市文化協会の会員が詩吟を奉納しました。 他には、伊那芸術文化協会の木村流大正琴のメンバーが演奏しました。 伊那市と韮崎市の文化交流は、旧高遠町時代の昭和49年から毎年行われています。 続いて、韮崎市文化協会舞踊部のメンバーが「武田節」を披露しました。 高遠には武田信玄の5男仁科五郎盛信が、韮崎には武田信玄の4男、武田勝頼がいた縁で交流を行っています。 春は韮崎市の団体が伊那市を訪れ、秋には伊那市の文化団体が韮崎市を訪れる予定です。

-

歯科衛生士目指し20人入学

歯科衛生士を養成する長野県公衆衛生専門学校の入学式が6日行われました。 今年度入学したのは上伊那から11人、飯田下伊那から4人、諏訪から3人など合わせて20人です。 式では入学生を代表して梅垣美希さんが誓いの言葉を述べました。 三井一孝校長は式辞で「進歩する歯科医学に対応できるように知識と技術をしっかりと身につけてください」と話し入学生を激励しました。 県公衆衛生専門学校では3年間歯科衛生士になるための専門教育を受けます。

-

伝統の伊那節 後世に歌い継ぐ

伊那節を後世に歌い継ごうと続いている「伊那節まつり」が9日、伊那市の伊那公園で行われました。 この日は伊那公園の中にある伊那東大社で、保存会のメンバーが伊那節を披露しました。 伊那公園には昭和35年に建てられた「伊那節発祥の地」の石碑があります。 まつりは、伊那節を後世に歌い継いでいこうと、石碑が建てられてから毎年行われていて、今年で59回目になります。 伊那節は、伊那と木曽を行き来する時に歌われていた馬子唄(まごうた)で、古くは「おんたけやま」と呼ばれていました。 まつりを主催する伊那商工会議所の川上健夫会頭は「人情味のあるこの伊那節を、私たちが後世に引き継いでいかなければいけない」と話していました。 なお、石碑のある伊那公園の桜は、西側は散り始めていますが、球場周辺は満開となっています。

-

西春近のパステル画家 北原美知瑠さん作品展

伊那市西春近のパステル画家、北原美知瑠さんの作品展が、日影のベルシャイン伊那店で開かれています。 会場には、風景や草花を題材にした作品53点が展示されています。 北原さんは15年ほど前からパステル画を制作しています。化粧用コットンで伸ばしていくことで淡い色の変化をつけ、柔らかなイメージに仕上げています。 こちらの作品は桜を題材にしたもので、春の訪れを喜ぶ気持ちを表現したということです。 パステル画は下書きをせず直接色をのせていくため初心者でも比較的簡単に描く事ができるということです。 展示期間中は参加費1,000円で体験講習も受ける事ができます。 北原美知瑠さんのパステル画作品展はベルシャイン伊那店で7日(土)まで開かれています。

-

伊那市高遠町の市川八重子さん 旧満州の体験を歌集に

伊那市高遠町山室の市川八重子さん(80)は、5歳の時に祖母と二人で旧満州に渡った体験を綴った歌集を出版しました。 市川さんは5歳の時に祖母と二人で旧満州に渡りました。満蒙開拓団のために国がつくった神社に派遣されたため食べるものなど暮らしに不自由はなかったという事ですが、終戦直後の混乱期は命がけの生活を体験しました。 市川さんは辛い体験から当時の事を語る事ができなかったという事ですが、短歌にする事で当時の思いを伝える事にしました。 -市川八重子さん著「歌集 高遠」より- 八歳のわれは身体に土を塗り髪をおろして暴徒に備ふ 手榴弾の意味を知りたる少女われ祖母が握れる塊みつむ 「歌集 高遠」は市川さんが自費出版したもので価格は2,300円(税抜き)です。 【七月堂 電話03-3325-5717】

-

柴和彦さん 木の渓流魚展

箕輪町松島で木彫りの渓流魚を制作する柴和彦さんの作品展が伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。 会場には、イワナやアマゴ、カジカなど柴さんが制作した木彫りの渓流魚や流木を使用した花台などおよそ200点が展示されています。 こちらのアマゴは、水中で餌に向かって泳ぎ出す姿をイメージしていて、体の赤い斑点や、エラの厚さも表現されています。 20歳のころから渓流釣りが好きだった柴さんは、56歳の時に早期退職し、自宅の隣に工房を構えました。 この作品展は、来月5日(木)まで伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

-

南箕輪中学校科学技術部 職人から木工技術学ぶ

南箕輪中学校の科学技術部の生徒は、地元の職人から木工技術を学びヒノキを材料に道具箱を作りました。 南箕輪中学校の科学技術部木工班の生徒3人が地元の職人から指導を受けました。 学校や行政、企業などでつくる南箕輪村キャリア教育推進協議会の協力で、2月から4回開かれた講座です。 最終日のこの日は組み立てを行い道具箱を完成させました。 南殿に工房があり地元産の木材を利用した木の製品の製造、販売を行っている(株)やまとわの職人が指導しました。 職人らは、かなづちを使う時は力を入れず重さを利用して釘を打つとよいとアドバイスしていました。 南箕輪中学校の科学技術部は7月に木工チャレンジコンテストの南信大会に出場する事になっていて「今回学んだ事を活かして上位を目指したい」と話していました。

-

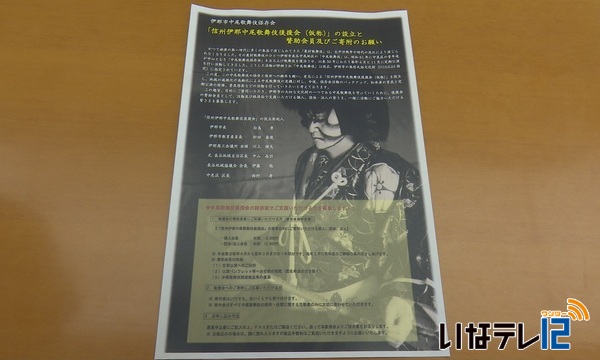

中尾歌舞伎 後援会来月設立へ

会員の減少などに伴い1年間休止し、来月の公演に向けて活動を再開している伊那市長谷の中尾歌舞伎を支援しようと、後援会設立に向けた動きが始まっています。 29日は、伊那市役所で、後援会の設立を目指す発起人会が非公開で開かれ、会議後に記者会見が開かれました。 後援会の発起人は、白鳥孝伊那市長、松田泰俊伊那市教育委員長、川上健夫伊那商工会議所会頭、長谷地域協議会の伊藤稔会長、中尾区の西村寿区長、元長谷地域自治区長の中山 晶計さんの6人です。 後援会組織として賛助会員を募り、年会費を集めて資金的に保存会をバックアップするほか、会計・広報などの事務的業務を行う組織を整えたいとしています。 後援会組織とは別に、長谷中学校がファンクラブの立ち上げを計画していて、中学生と中尾歌舞伎とのかかわりの中から後継者を育成していきたいとしています。 今後は、当面の間長谷公民館が事務局を務めます。 中尾歌舞伎保存会の活動再開の公演は、来月29日(日)に、中尾座で行われます。

-

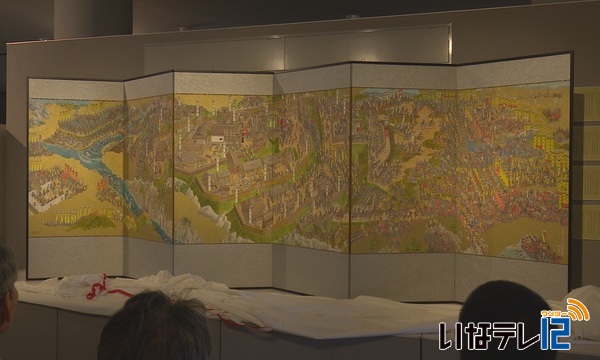

高遠城合戦の図の屏風 お披露目

伊那市出身で東京都日野市在住の空間デザイナー池上 典(のり)さんが制作した、高遠城合戦の様子を描いた屏風が29日、お披露目されました。 この日は、伊那市の高遠町歴史博物館でお披露目式が行われました。 6枚組の屏風で、高遠城の合戦が描かれています。 戦国時代の天正10年3月2日、武田信玄の五男・仁科五郎盛信が守る高遠城を、織田信長の長男・信忠が攻め落とした様子です。 屏風の端から中央に向かってストーリーが進んでいきます。 富県貝沼の一夜の城に軍を構える信忠。そして本丸に追い詰められた盛信が描かれています。 池上さんは、精密に描くためにこの屏風の倍の大きさで下書きし、半分に縮小して色づけしたということです。 池上典さんが制作した「高遠城合戦(がっせん)の図」の屏風は、6月17日まで一般に公開されます。 高遠町歴史博物館の入館料は一般400円、小中学生200円となっています。

-

中学生のイメージ 8割「大人は疲れている」

中学生から見た大人のイメージについてアンケートを行った伊那青年会議所は、28日に集計結果を発表しました。 およそ8割の子どもが「大人を尊敬できる」と答えた一方で「疲れているイメージだ」と回答しています。 伊那市内で伊那青年会議所主催のワークショップが開かれアンケート結果が報告されました。 3月1日~15日まで、伊那市、辰野町、箕輪町、南箕輪村の全ての中学校の2年生1,240人を対象に行い、1,145人から回答がありました。 大人のイメージについて「元気か疲れているか」との問いには79.8%が「疲れている」、「尊敬できるか」との問いには84.7%が「尊敬できる」と回答しました。 「かっこ悪い大人とは」との問いには、「マナーが悪い」が最も多く、次いで「お礼や感謝ができない」「人には言うが自分はやらない」「家族や友人を大切にできない」「差別をする」などとなっています。 このアンケートは、子どもの成長を願う上で自らの姿を振り返る必要があるとして今回初めて行われました。 ワークショップでは、青年会議所のメンバーのほかに中学校の教諭やPTA役員など教育関係者も加わり、大人がどのような姿を見せていくべきか意見を交わしました。

1712/(水)