-

伊那市西町の春日神社 子供神輿が区内を練り歩き

伊那市西町の春日神社では、秋の例大祭が行われています。 宵祭りの7日は、子供神輿が区内を練り歩きました。 西町に住む小学1年生から6年生まで約100人が、南北2つのルートに分かれて神輿を担ぎました。 商店の前でご祝儀を受け取ると、お礼に神輿を回して商売繁盛を願いました。 境内では、澤(長持保存会が長持ちを奉納しました。 メンバー20人ほどが継承していて、春日神社の例祭では50年ほど前から毎年奉納しているという事です。 氏子総代会の池田章会長は「今年も賑やかに開催する事ができ区の団結も深まったと思う」と話していました。 8日の本祭りでは午前10時から小学生による浦安の舞が行われることになっています。

-

伊那養護学校でどんぐりまつり

伊那市の伊那養護学校で6日から日頃の活動を発表する「どんぐりまつり」が行われています。 どんぐりまつりでは絵画や工作が展示されています。 7日は午前11時30分から一般公開が行われクッキーやケーキの販売が予定されています。

-

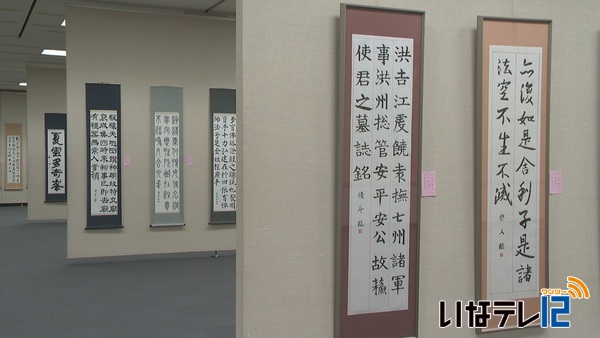

南信の高校14校から160点

上下伊那と諏訪地区の高校生による南信地区高等学校書道展が6日から伊那市の伊那文化会館で始まりました。 書道展には南信地区14校の書道部員の作品約160点が集まりました。 長野県高等学校文化連盟南信支部書道専門部が開いたもので今年で32回目となります。 作品は生徒一人一人が題材となる古典や言葉を選び、線の質や字の形全体の構成を考えて書いたということです。 書道専門部では「まだまだ未熟ですが生徒が心のありようを大切にして書いた作品が集まりました。」と話していました。 会場にはほかに南信地区の高校教諭の作品展も合わせて開かれています。 この書道展は9日まで伊那文化会館で開かれています。

-

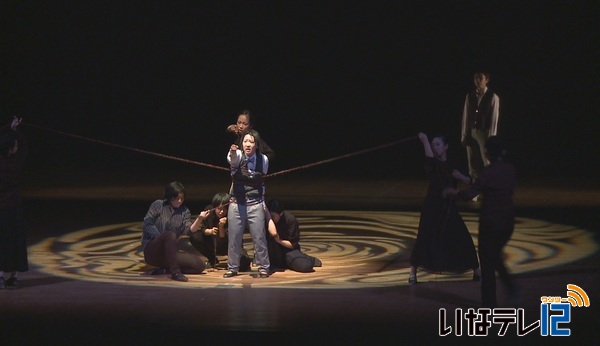

東京芸大教授が音楽劇の指導

東京芸術大学音楽学部の教授が6日高遠北小学校を訪れ音楽劇の指導を行いました。 高遠北小を訪れたのは東京芸大の山下薫子教授です。 児童らは28日に行われる伊澤修二記念音楽祭で音楽劇を披露することになっています。 演目は「おばけのバーブとおへそ」という童話で人の世界にやって来たおばけが人間を観察する物語です。 劇を見た山下さんは歌い方について「歌詞のまとまりでつなげて歌い、息が漏れないようにはっきりと声を出してください。」などとアドバイスしていました。 音楽劇は28日に高遠町文化体育館で行われる伊澤修二記念音楽祭第一部で披露され高遠小学校の児童も別の演目を予定しています。

-

箕輪中部小学校で児童の祖父母が給食を試食

箕輪町の箕輪中部小学校で5日、児童の祖父母が給食を試食しました。 この日は、6年生の児童の祖父母36人が学校を訪れ、給食を味わいました。 これは、町教育委員会が進める地域との関わりを深める「箕輪学」の一環で行われたもので、箕輪中部小学校では初めてです。 この日の献立は、フェンシング丼・もずくスープ・野沢菜和え・みかんです。 フェンシング丼は、2012年に小中学校の栄養教諭が考案したメニューで、去年、町の名物料理に認定されています。 メニューの食材には、上伊那産のキャベツやじゃがいも、玉ねぎなどが使用されています。 箕輪中部小学校では「子どもたちの様子を見てもらい、地域が一体となって教育を進める取り組みを広げていきたい。子ども達には、祖父母を大切にする心を育んでもらいたい」と話していました。

-

上伊那の放課後児童クラブがスキルアップ交流会

上伊那の放課後児童クラブのスタッフや支援員を対象にしたスキルアップ交流会が伊那市の創造館で4日に開かれ、子どもと一緒に楽しめるレクリエーションを学びました。 講師は、長野県レクリエーション協会会長の竹中雅幸さんが務め、子どもと一緒に楽しめるゲームを紹介しました。 笑顔、笑い、ユーモアの3つをモットーに参加者と一緒に「後出しジャンケン」などを体験しました。 竹中さんは、集まってまず最初に緊張をほぐすために手軽にできる遊びを知っていると、コミュニケーションがとりやすい雰囲気をつくれるとアドバイスしていました。 スキルアップ交流会は、伊那保健福祉事務所が毎年この時期に開いるものです。小学校の放課後児童クラブでの支援内容が多様化する中、スタッフのレベルアップを図っていきたいという事です。

-

西箕輪小学校3年生 ぶどうの食べ比べと収穫体験

農家の仕事について学習している伊那市の西箕輪小学校の3年生は、3日学校近くのぶどう畑で食べ比べと収穫体験をしました。 2日は、児童の保護者で、みはらしぶどう生産組合の山口貴之組合長の畑を訪れました。 西箕輪小3年の児童80人は今年度「農家の仕事」について学んでいて、5月から月に1回、山口さんの畑を訪れています。 花や実の様子を観察したり、山口さんの仕事内容を見学してきたということです。 広さおよそ65アールの畑には様々な種類のぶどうがあり、この時期はぶどう狩り農園としても営業しています。 この日は、食べ頃を迎えたぶどう5種類の食べ比べをしました。 児童たちは、大きさや甘さ、色の違いなどを観察しながら味わっていました。 その後は、ナイアガラの収穫体験を行いました。 脚立を使って大きなものを探して摘み取っていました。 山口さんは「ぶどうが出来ていく過程を見てもらえてよかった。実際に食べてもらって種類ごとの違いも体験してもらえたと思う。」と話していました。 3年生は、今年度いっぱい山口さんの仕事やぶどう畑の観察を行う予定で、年度末に学習してきたことを発表するということです。

-

ねんドル岡田さん迎え体験教室

ねんどでミニチュアフード作りや食育を伝える活動をしているねんドル岡田ひとみさんを迎えての体験教室が1日伊那市創造館で開かれました。 岡田さんは、2002年からねんドルとして活動を始め、NHKテレビでもおねんどおねえさんとして出演しています。 伊那市創造館と縁があり、この体験会も今回で4年目になります。 人気の講座で、今回も親子200組以上の応募があり、抽選で80組にしぼられました。 今回は、フランスを代表する洋菓子マカロンのミニチュアをつくりました。 ねんどをまるめ、赤・青・黄色の3食の水彩絵の具を混ぜて、好きな色のマカロンを2つ作りました。 1時間ほどで完成し、出来上がると早速写真におさめる親子もいました。 岡田さんは、「世界に一つしかない作品なので、大人になっても大切にしてください」と呼びかけていました。

-

地域あげて 富田秋祭り

箕輪町の富田神社の例大祭にあわせた富田秋祭りが1日神社境内で行われました。 箕輪町の富田神社。 民謡の生音が響く境内には、もつ煮や焼き鳥、ビールにお酒などが格安で提供されるコーナーや射的や綿あめなど子どもたち向けの催しが並びました。 この秋祭りは、地域の有志が16年前に復活させたものです。 子どもたちの思い出に残る行事にしようと、実行委員会が区や公民館など地域の各種団体の協賛を得て、地域一丸となって盛り立てています。 地域で楽しむ秋祭りですが、他地区から訪れた人も祭りを満喫していました。 いつもはひっそりとしている富田神社の境内は、昼時を中心に賑わいました。

-

青葉の会 写真展

伊那市内の写真愛好家でつくる青葉の会の写真展が伊那市のいなっせで開かれています。 会場には会員13人の作品、合計26点が展示されています。 テーマは自由で、会員がこの1年で撮影した写真が中心です。 青葉の会は、市内の写真教室を受講していたメンバーが21年前に結成しました。 年に2,3回県内外で撮影会を開いているほか、毎月2回例会を開き技術を磨いています。 この作品は、写真雑誌で入賞した作品です。 伊那市の春日公園でサギの親鳥とひな鳥の様子を撮影しました。 青葉の会の写真展は10月5日(木)まで、伊那市のいなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。

-

箕輪陶芸研究会の陶芸展 会員の力作並ぶ

30代から80代の陶芸愛好者でつくる箕輪陶芸研究会の作品展が、10月1日まで箕輪町の松島コミュニティセンターで開かれています。 会場には14人が制作した湯飲みや皿、壺など70点あまりが展示されています。 箕輪陶芸研究会は、毎月2回町文化センターにあつまり活動しているほか、年に数回、全国の窯元を見学し技術を磨いています。 向山智充会長は「今年は彩豊かな作品が並んだ。形も工夫されているので、それぞれの個性を楽しんでほしい」と話していました。 箕輪陶芸研究会の作品展は10月1日まで、松島コミュニティセンターで開かれています。売り上げを町の福祉に寄付するためのチャリティーコーナーもあり、1個200円から千円ほどで販売されています。

-

上伊那の中学校 文化祭シーズン

上伊那の中学校は文化祭シーズンを迎えました。 伊那市の伊那中学校では29日「彩光」(さいこう)をテーマにステージ発表や趣向を凝らした企画が行われました。 伊那中学校では今年で70回目となる文化祭、泉が丘祭が行われました。 ステージ発表では特別支援学級の生徒7人が書道パフォーマンスを披露しました。 書いたのは文化祭のテーマ「彩光 それぞれの色を繋げる」などの文字です。 高遠高校書道コースの泉逸男教諭の指導により力強い文字を書きあげていました。 泉が丘祭ではほかに日用品やおもちゃなど自宅で不要になったものを海外へ送る「ありがとうプロジェクト」も行われました。 伊那市のリサイクル店などが行っている取り組みで伊那中の生徒や保護者が家庭から持ち寄った品が集まっていました。 30日も「ありがとうプロジェクト」の受付が行われるほか部活動発表やクラス別の音楽会が予定されています。

-

伊那東小学校児童が花で地域に貢献

伊那市の伊那東小学校の児童が学校で育てた花を地域の人たちに楽しんでもらおうと伊那市役所正面玄関前に22日飾りました。 伊那東小学校、花委員会の児童およそ30人が伊那市役所を訪れマリーゴールドとサルビアが植えられたプランター6個を飾りました。 保育園やデイサービスセンターなど地域の人たちに花を贈る活動の一環で市役所には今回初めて飾りました。 市の職員は「訪れた人たちに楽しんでもらえるよう大切にしていきます。」と感謝していました。 花委員会では地元から引き継いだ学校近くの交差点の花壇も管理していて伊那東小学校では「自分たちが育てた花が社会で役立っているという達成感を得る機会にしてもらいたい。」と話していました。

-

南箕輪小学校で交通安全教室

南箕輪村の南箕輪小学校で、車の内輪差などを学ぶ交通安全教室が、27日に開かれました。 長野県交通安全教育支援センターの指導員が講師をつとめ、1年生から3年生まで約410人が参加しました。 教室では、車の内輪差などを実際の車を使って説明しました。 後ろのタイヤは前のタイヤよりも内側を回り、大きな車ほどその差が大きくなります。 車が左折すると、後ろのタイヤが風船をひいてしまいました。 指導員は、「信号待ちをする時などは、道路に背中を向けて立ったりしないでください。交差点にあるポールは内輪差による巻き込み事故を防ぐものなので絶対に触ったり近づいたりしないでください。」と呼びかけていました。 人形を使った衝突事故の再現も行われました。 南箕輪小学校では、「交通事故は大きなけがをしたり、場合によっては死亡する事がある事をよく理解し事故を防いでいきたい」と話していました。

-

伊那西小学校 小規模特認校に指定へ

伊那市教育委員会は、小沢、平沢、横山、ますみヶ丘地区の児童が通う伊那西小学校について、小規模特認校に指定したいとの考えを、26日に示しました。 これは、26日に開かれた伊那市議会全員協議会で報告されたものです。 伊那西小学校の全校児童は現在63人で、伊那市では、平成35年度には36人にまで減少すると予想しています。 このことから市教育委員会では、自然豊かな教育環境を活かし、市内全域からの入学・転校を認める「小規模特認校」に指定したい考えです。 市内では現在、新山小学校が小規模特認校に指定されていて、学区外から11人の児童が通っているということです。 市教育委員会では「信州大学農学部や創造館と連携して伊那西小の特徴を活かせる学校づくりをしていきたい。」としています。 今後は、28日の市定例教育委員会で伊那市立小学校小規模特認校制度に関する要領を改正し、10月1日から募集を始める予定です。

-

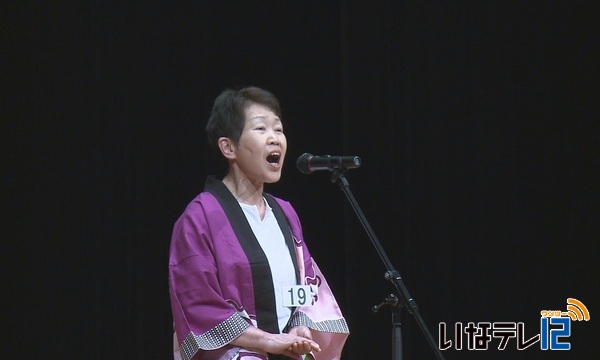

伊那節大会・ふるさと芸能祭

伊那節の歌唱力を競う伊那節大会と、伊那谷の伝統芸能を披露するふるさと芸能祭が、24日、伊那市のいなっせで行われました。 歌唱力を競う伊那節歌唱コンクールには、県内各地から27人が出場しました。 出場者は、太鼓や三味線、尺八の生演奏に合わせて歌を披露していました。 コンクールは、伊那節を今後も次世代に引き継いでいこうと、伊那節振興協会などが組織する実行委員会が2年に1度開いています。 今年は、27人中7人が初参加でした。 伊那節は、節回しが独特で、音程も高低差があり、全国的にも難しい民謡だということです。 最優秀賞には伊那市長谷の岩崎 厚子さんが選ばれました。 第2部のふるさと芸能祭では、まほら伊那民謡会やざんざ節保存会など7団体が発表を披露しました。

-

南福地御柱祭 里曳き・建御柱

7年に一度行われる、伊那市富県南福地の御柱祭で、里曳きと建て御柱が24日行われました。 一の柱は上竹松集会所から諏訪神社までのおよそ1キロの道のりを曳行しました。 南福地の御柱祭は、諏訪大社の御柱祭の翌年に行われていて、地区の東側の常会、およそ90戸が氏子になっています。 一の柱は長さ6m18センチのヒノキで、回を重ねるごとに3センチずつ長く切り出されます。 里曳きの途中で、保存会のメンバーが長持ちを披露しました。 難所の、神社参道の石段です。 声を合わせ、25段ある石段を一気に引き上げました。 午後2時すぎ、一と二の柱の建御柱が始まりました。 およそ300人の氏子などが見守る中、柱が建てられました。 御幣がつけ終ると、全員で万歳をして成功を祝いました。 次回、南福地の御柱祭が行われるのは平成35年です。

-

高遠町歴史博物館 開館20年特別展

伊那市の高遠町歴史博物館の開館20年を記念した特別展が22日から始まりました。 特別展「20年の歩みに学ぶ」では、これまで行われた55回の特別展で展示した所蔵品など50点余りが展示されています。 幼少期に高遠町で過ごした書家で画家の中村不折が描いた高遠町出身で東京芸術大学の初代校長を務めた伊澤修二の両親の肖像画が展示されています。 他に、高遠石工の守屋貞治が自身の作った作品を記した帳面や、高遠城跡から発掘された茶碗、下山田区が所蔵する東郷平八郎の書など、高遠町ゆかりの資料が揃った展示となっています。 この展示は12月10日まで開かれています。 尚高遠町歴史博物館では、30日に関連企画として、高遠石工の研究発表やこれからの博物館について考える講座を開催する予定です。

-

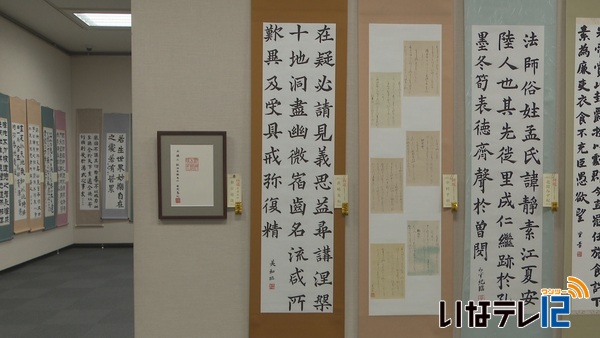

長野県書道展 力作1000点展示

第70回長野県書道展の伊那地区展が22日から伊那市の伊那文化会館で始まりました。 会場には、上伊那地区の一般と小中高校生の入選・入賞作品、およそ1000点が展示されています。 伊那地区の入選・入賞作品の他に、県全体の特選入賞者の作品も巡回展示されています。 流派やジャンルの垣根なく、バラエティ豊かな作品が楽しめるということです。 今年は70回を記念し、特選の中からさらに優れた作品に贈られる記念賞が設けられました。 上伊那の高校生からは134点の応募があり、2点が記念賞に選ばれました。 小中学生は、790点の応募があり、8点が記念賞に選ばれました。 関係者は、「力作が揃っている。小学生から一般まで、作品それぞれの個性を見てもらいたいです」と話していました。 県書道展は、24日(日)まで伊那文化会館で開かれます。

-

東京芸大教育研究助手が合唱指導

伊那市高遠町の高遠中学校の生徒が15日東京芸術大学の教育研究助手から合唱指導を受けました。 指導を受けたのは高遠中学校の3年生およそ40人です。 高遠町出身の伊澤修二が東京芸術大学の初代校長を務めたことが縁で行われている交流事業です。 講師は東京芸大の教育研究助手黒川和伸さんが務めました。 黒川さんが指導した中学の合唱部は合唱の全国大会で上位入賞しているということです。 黒川さんは「頭でイメージしたものが声の出かたに関わってきます。歌詞の意味をしっかり考えて歌うことが大切です。」 と話していました。 この指導は14日と15日に高遠中学校、西箕輪中学校、東春近小学校で行われ約350人が音楽の楽しさを学んでということです。

-

富県小学校6年生 地域住民と一緒にあずきの収穫

伊那市の富県小学校の6年生は地域住民と一緒に学校近くの畑であずきの収穫を20日に行いました。 6年生の児童約20人が、富県小学校近くの1aの畑であずきを収穫しました。 地域住民でつくる貝沼の自然環境を守る会が行っている地域交流事業の一環で、7月に子ども達と種を撒き育ててきました。 緑色から茶色に変わったものを採り、殻をむくと中からあずきの実が出てきます。 30分ほどで袋いっぱいに収穫できました。 あずきは5日ほど乾燥させて殻をむき、おしるこにして食べるほか、菓子作りなども計画しているという事です。

-

伊澤修二記念音楽祭に向け公募の合唱団が練習

10月28日に行われる第31回伊澤修二記念音楽祭に向けて、東京芸術大学の学生オーケストラと共演する公募の合唱団の練習が始まりました。 15日は伊那文化会館で1回目の練習が行われました。 音楽祭では、迫昭嘉音楽学部長の指揮で、ベートーヴェンの交響曲第9番第4楽章をドイツ語で歌います。 公募で集まったのは市内を中心に101人で、本番は東京芸術大学声楽科のソリストや市内4つの高校の合唱部と一緒に歌います。 音楽祭は、高遠町出身で東京芸術大学の初代校長を務めた伊澤修二の縁で毎年伊那市で開かれています。 練習は本番までに7回予定されていて、来月13日には迫学部長による指導が予定されています。 伊澤修二記念音楽祭は10月28日(土)に行われます。

-

野溝嘉彦さん 油絵展

伊那市東春近の洋画家、野溝嘉彦さんの油絵展が伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。 会場には、3号から50号の風景画およそ40点が並んでいます。 野溝さんは伊那市東春近の洋画家で、全国各地に出向き風景画を描いています。 今回は県内が中心で、残雪のある山の景色にこだわったということです。 野溝さんは「伊那谷の自然豊かな風景を再発見してほしい」と話しています。 この展示は20日(水)まで伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

-

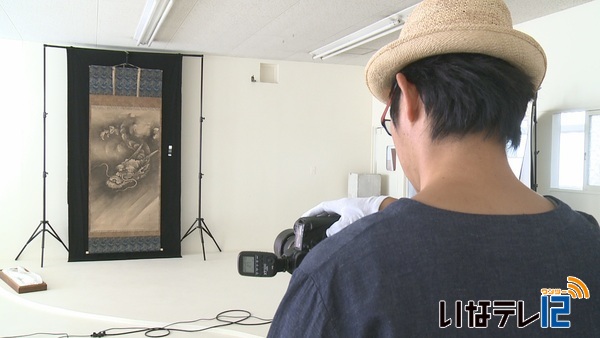

建福寺が寺所有の文化財写真集作成へ

伊那市高遠町西高遠の建福寺では寺にある文化財の写真集をつくることにしました。 15日は一般には非公開の国指定重要文化財「紙本中観音左右竜虎図」の撮影が行われました。 紙本中観音左右竜虎図は江戸幕府の御用絵師として栄えた狩野派の画家、狩野興以が描いたものです。 三枚の掛け軸からなり中央に観音、左右に龍と虎が配置された墨絵です。 掛け軸1枚は縦およそ167センチ、幅106センチで江戸時代の終わり頃に当時の建福寺の住職が購入したということです。 狩野派の作品を集めた展示会以外一般には非公開で大正12年に国重要文化財に指定されました。 建福寺ではこれら文化財の写真集をつくることにし15日、伊那市長谷のスタジオに運び込みました。 撮影を担当したのは長谷に写真事務所を構える髙橋博正さんです。 髙橋さんらは手袋をはめ慎重に飾りつけをしてからシャッターを切っていました。 唐木正紀住職は45年ほど建福寺の住職を務め、その集大成として写真集を作ることにしました。 写真集は大正時代以前のものを中心にまとめることにしていて10月までに撮影を終え今年中に完成させたいとしています。

-

東部中学校吹奏楽部 18日に定期演奏会

伊那市の東部中学校吹奏楽部の定期演奏会が18日に伊那文化会館で開かれます。 本番に向け、生徒たちの練習も力が入っています。 東部中学校吹奏楽部では、練習の成果の発表の場として毎年、定期演奏会を開いていて今年で13回目です。 定期演奏会は2部構成で15曲を披露する予定で、3年生23人にとっては集大成のステージとなります。 今年度は、長野県吹奏楽コンクールの県大会や中部日本吹奏楽コンクール長野大会で金賞を受賞するなどの活躍をしています。 顧問の小林孝行教諭は「生徒たちが純粋に音楽に打ち込んでいる姿を見てもえればうれしいです」と話していました。 東部中学校吹奏楽部の定期演奏会は、18日の午後1時30分から伊那文化会館で開かれる予定です。

-

伊那西高校スポーツフェスティバル

伊那市の伊那西高校のスポーツフェスティバルが13日に開かれ秋空の下生徒たちの歓声が響きました。 スポーツフェスティバルは、伊那西高校の文化祭の一環として毎年9月に開かれています。 学年対抗の4種目と、くじ引きで決めた青、白、赤の3チーム対抗の9種目が行われました。 このうちバラエティーリレーでは、ムカデ競争やタイヤ引き競争など、走者ごとに違う形式で順位を競いました。 スポーツフェスティバルは、生徒たちが自主的に行動し、お互いの頑張りを称え合って団結を深める事を目的としています。 木下美智教頭は「3年生のリーダーシップをみて、1、2年生も成長していってほしい」と話していました。

-

演劇で伊那西高校が県発表へ

上伊那地区高校演劇合同発表会が10日、伊那文化会館で開かれ伊那西高校が県の発表会に出場することが決まりました。 発表会には上伊那の6つの高校が出場しました。 伊那西高校は電話を発明したグラハム・ベルとその助手のワトソン。 聴覚障害のあるメイベルを中心としたオリジナル作品「奇聞・ワトソンの回想」を演じました。 情報を伝える手段として開発した電話が人の自由を奪い、人間関係をゆがめているというベルの苦悩を表現したもので、今のSNS上での偏見や無責任な発言への警鐘が込められています。 県の演劇合同発表会は11月3日と4日に上田市サントミューゼで開かれ伊那西高校が出場するほか伊那弥生ケ丘高校の代表が講評委員として参加することになっています。

-

子ども子育て審議会 保育料について意見交換

伊那市子ども・子育て審議会が6日、伊那市役所で開かれ、保育料などについて意見を交わしました。 審議会には、委員15人が出席しました。 伊那市では、平成27年度に国の新しい制度開始に伴い保育料を平均で0.4%程度減額しました。 保育料金改定から今年度で3年が経過するため、市では来年度から料金の見直しを行いたい考えです。 市では、次回10月下旬から11月上旬に審議会を開き、他市町村の状況も踏まえながら料金や階層の改定案を示すということです。

-

西箕輪小3年生 ツリークライミングに挑戦

伊那市の西箕輪小学校の3年生は8日ロープを使って木に登るツリークライミング体験をしました。 8日は3年ひのき組の児童が学校内にあるケヤキでツリークライミングに挑戦しました。 これは総合学習の一環で行われたもので、垂れ下がったロープを使い、子供たちは地上から5メートル程の高さまで登っていました。

-

伊那弥生ヶ丘高校音楽会 3年C組が最優秀賞

伊那市の伊那弥生ヶ丘高校の音楽会が7日に伊那文化会館で開かれ3年C組が最優秀賞に選ばれました。 審査の結果最優秀賞には「ある真夜中に」を歌った3年C組が選ばれアンコール演奏を行いました。 クラスマッチ形式で開かれた音楽会では、1年生から3年生までの18クラスが練習の成果を披露しました。 音楽会の模様は10月7日土曜日からご覧のチャンネルで放送します。

201/(火)