-

西箕輪小学校6年生 羽広菜かぶの種まき

伊那市の西箕輪小学校の6年生は、総合的な学習の一環で5日、学校近くの畑に羽広菜かぶの種をまきました。 この日は、6年すぎ組の児童32人が種をまきました。 これは、伊那市教育委員会が進める「暮らしの中の食」の一環で行われているものです。 4年生の時に、児童の祖父から羽広菜かぶの種をもらったことをきっかけに栽培を始め、今年で3年目です。 この日は、種を蒔く場所にメジャーをひき、20センチ間隔に2粒ずつ蒔いていきました。 去年は、収穫したカブを味噌で漬けて自分たちで味わった他、指導してくれた地域住民に振る舞ったり、参観日などで販売したということです。 すぎ組では今年、多くの人に羽広菜かぶについて知ってもらおうとパンフレット作りに取り組んでいます。 地元農家や信大農学部の教授にインタビューを行い、9月中を目途に完成させる予定です。 羽広菜かぶは、11月に収穫する予定です。

-

老松場一号墳「前方後円墳の可能性高い」

伊那市東春近の老松場古墳群の一号墳は、5世紀前半頃につくられた前方後円墳であると関西大学の研究チームが3日発表しました。 前方後円墳の発見は上伊那では2例目となります。 3日は、調査を行った関西大学の米田文孝教授や研究室に所属するメンバーが調査結果の説明を現地で行いました。 測量調査の結果、古墳は前方後円墳である可能性が高いことがわかりました。 また、後円部分が前方部より高い事から、5世紀前半頃につくられたものだという事です。 米田教授は「これまで県内では3世紀末や、6世紀頃のものは発見されていたが、今回の発見は空白の5世紀前半を伺い知る事ができるもので、地域にとって大きな価値がある」と話していました。 関西大学と伊那市教育委員会は共同で今年度から3か年計画で老松場古墳群の調査を行っています。 来年度は、測量に加え、一号墳の構造や作られた時代などをさらに詳しく調べる計画です。

-

信大農学部と2つの専門学校が覚書を締結

信州大学農学部と県内外の2つの専門学校は、連携実習に関する覚書を、4日に締結しました。 4日は調印式が農学部で行われ、藤田智之農学部長、岐阜県立森林文化アカデミーの川尻秀樹副学長、長野県林業大学校の山口勝也校長の3人が覚書を取り交わしました。 岐阜県美濃市にある森林文化アカデミーと、木曽町の県林業大学校は、交流に関する協定を平成27年に締結していて、今回は両校が信大農学部に覚書の締結を依頼したものです。 これにより、専門学校2校は信大農学部が持つ日本で数台しかない油圧式集材機を使った連携実習を行える他、信大農学部は両校の持つ異なる生態系の演習林で実習を行うことができるなど、相互にメリットがあるということです。 4日は、両校の学生27人が訪れ、早速農学部の演習林で実習を行ったということです。

-

5年ぶり 子供騎馬行列披露

伊那市高遠町の高遠北小学校の児童が2日に行われた高遠城下まつりで5年ぶりに子供騎馬行列を披露しました。 子供騎馬行列を披露したのは高遠北小学校の児童45人です。 1636年寛永13年に高遠藩主の保科正之が山形の最上城に移る際、荒町にある貴船神社に行列の祭具を寄進したことが始まりとされています。 荒町の住民でつくる貴船神社子供騎馬行列保存会の指導で練習してきた児童らは「これは里な」「良いや里な」と歌いながら練り歩いていました。 保存会によりますと子供騎馬行列は保科正之を偲ぶ行事として大正12年まで行われていましたが一時途絶えていたということです。 平成3年に復活し平成10年に伊那市無形民俗文化財に指定されています。

-

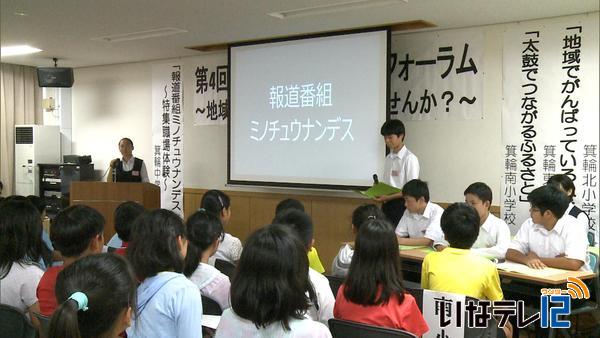

キャリア教育フォーラム 小中学生が活動発表

子どもたちの活動を知りキャリア教育の推進について理解を深めようと第4回キャリア教育フォーラムが31日、箕輪町の地域交流センターで開かれました。 フォーラムでは、町内の小中学生が活動発表をしました。 箕輪南小学校の6年生は、学校伝統の太鼓について発表しました。 3年生の時に初めて発表をしてから、学年が上がるごとに太鼓に対する気持ちが変わってきたということです。 箕輪中学校の2年生は、職場体験で感じたことを発表しました。 「普段から積極的に自分からあいさつすることや、一緒に仕事をする仲間の大切さを学びました。」と話していました。 唐澤義雄教育長は「それぞれ活動内容は違うが思いが伝わってきた。他の学校の良いところや上級生の姿を見てこれからも勉強に励んでください。」と挨拶しました。 箕輪町では毎年中学2年生が職場体験学習を行っていて、今年度は95の事業所で受け入れがあったということです。

-

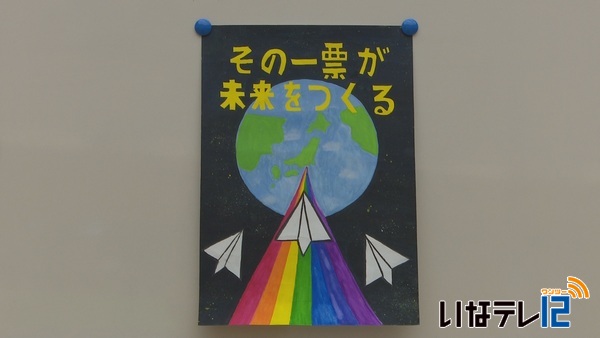

明るい選挙啓発ポスターコンクール 県進出の3作品決まる

伊那市内の小中学生を対象にした明るい選挙啓発ポスターコンクールの審査が1日行われ、県の審査会に提出される3作品が決まりました。 小学校の部で最優秀賞に選ばれたのは、西春近北小6年の加賀爪美歩さんの作品です。 丁寧に仕上げられていると評価されました。 優秀賞には、同じく西春近北小6年の佐藤結帆さんの作品が選ばれました。 中学校の部で最優秀賞に選ばれたのは、高遠中3年の菅原由乃さんの作品です。 地図を反転させたアイデアが良いと評価されました。 紹介した3作品は、県の審査会に提出されます。 伊那市では、小学校の部に33点、中学校の部に8点の応募がありました。

-

上古田保育園で運動会

箕輪町の上古田保育園で2日、親子運動会が開かれました。 運動会には、未満児から年長までの園児65人が参加しました。 16のプログラムが行われ、騎馬戦や玉入れなど、保護者や地域住民が参加する競技も多く企画されました。 年長園児は、リズムを披露していました。 井澤恵美子園長は「普段の外遊びが運動会に取り組む体力づくりにつながりました。精一杯頑張っている姿が見られました」と話していました。

-

音楽家気分で「名器」のピアノを奏でよう

伊那市の伊那文化会館が所有する世界三大名器と呼ばれるピアノを地域の人たちに弾いてもらう催し「音楽家気分で世界のピアノを奏でよう」が2日、行われました。 2日は大ホールと小ホールにあるピアノが開放され、参加者が1時間ずつ演奏を体験していました。 このうち小ホールでは、オーストリアのベーゼンドルファー社のピアノが開放されました。 ベーゼンドルファーはピアノの世界三大名器の一つと言われています。 このピアノは「インペリアル」と呼ばれる最上級モデルで、通常より低音の鍵盤が多いのが特徴だということです。 来月にピアノコンクールを控え、大会の雰囲気を味わいたいと参加した伊那市の伊藤夏純さんもベーゼンドルファーの感触を楽しんでいました。 2日は申し込みのあった16人が演奏しました。 この催しは来週も行われますが、すでに定員に達しているということです。

-

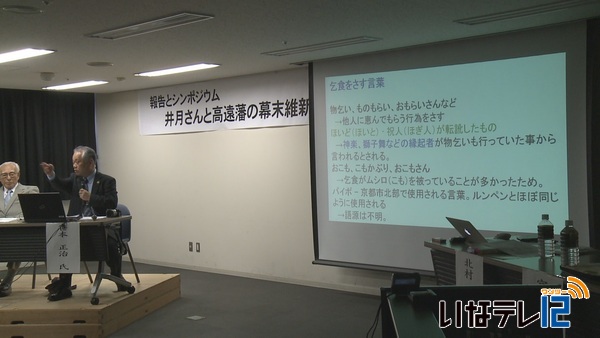

千両千両井月さんまつり 笹本さんが講演

第5回千両千両井月さんまつりが2日と3日の2日間、伊那市のいなっせを主会場に開かれています。 2日はシンポジウムが開かれ、県立歴史館館長の笹本正治さんが講演しました。 シンポジウムには笹本さんなど有識者5人が参加し、それぞれの分野から話をしました。 このうち笹本さんは、伊那の人が井月を受け入れた背景などについて次のように語りました。 井月さんまつりは江戸末期から明治初期にかけて伊那を放浪した俳人井上井月を知ってもらおうと実行委員会が開いていて、今年は井月が放浪した幕末の高遠にスポットが当てられました。 井月さんまつりは3日までで、明日は井月俳句大会のほか、詩人正津勉さんの講演会が予定されています。

-

狼煙リレー 今年は北から南に繋ぐ

戦国時代に武田信玄が情報伝達手段として使っていたとされる狼煙を再現するリレーが、上下伊那の27か所で2日に行われました。 今年は伊那市手良がスタート地点になりました。 午前10時、八ッ手山の中腹で最初の狼煙があげられました。 煙を確認すると手良総合グラウンドで小学生2人が積み上げた杉の葉に火をつけました。 手良地区では、住民が集まり地域の歴史を学ぶ機会にしようと、高森町に事務局を置く武田信玄狼煙会に参加し今年で3年目になります。 狼煙リレーは、戦国時代に武田信玄が情報伝達手段として使っていたとされる狼煙を再現しようと、2008年から毎年行われています。 これまで南から北へリレーされていましたが、今年は初めて北から南へとリレーされました。 2日は上下伊那の14の市町村で行われたという事です。 会場では手良小学校の児童が太鼓の演奏をしイベントを盛り上げていました。

-

伊那小学校PTAバザー 総合学習に関する出店並ぶ

伊那小学校恒例のPTAバザーが2日に行われ、子どもたちが総合学習に関する出店を出して地域の人たちと交流しました。 伊那小学校のPTAバザーは、家庭から持ち寄った日用品を市価より安く販売し学習環境の整備にあてようと毎年行われています。 総合学習の成果をみてもらい地域の人たちと交流を深める目的もあります。 体育館にはクラス毎の出店が並びました。 このうち4年正組は、4月からスイーツ作りに取り組んでいて、パウンドケーキを販売しました。 1個80円のケーキ244個が40分ほどで完売すると歓声が上がっていました。 1年生の時からヤギを飼っている3年謹組は、エサやり体験と、小物の販売を行いました。 バザーの売り上げは、体育館用のヒーターの購入や遊具の修繕など、学習環境の整備にあてています。 伊那小学校では、「手作りのバザーで活動の成果を広く知ってもらい、地域と学校の連携を深めていきたい」と話していました。

-

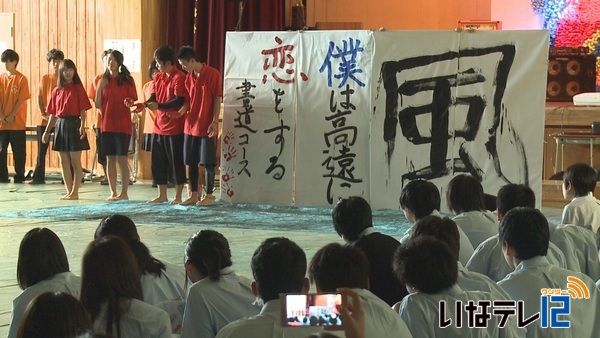

高遠高校で兜陵祭 3日に一般公開

高遠高校の文化祭、第57回兜陵祭の前夜祭が1日行われました。 兜陵祭は2日が校内祭で3日に一般公開されます。 前夜祭では芸術コースの生徒が日頃の学習の成果を発表しました。 書道コースの生徒は「風 僕は高遠に恋をする」という今年の兜陵祭のテーマを書く書道パフォーマンスを披露しました。 兜陵祭ではクラス宣伝や楽器演奏、腕相撲などのイベントのほか屋台も並びます。 一般公開は3日午前10時から午後2時半までとなっています。

-

西春近南小学校6年生 ジオ・エコツアーに参加

伊那市の西春近南小学校の6年生は24日、小学校ジオ・エコツアーに参加し、南アルプスの地質などについて学びました。 西春近南小学校の6年生は今年度、総合的な学習の一環で伊那市の魅力について学んでいて、この日は小学校ジオ・エコツアーに参加しました。 ツアーは、南アルプスの魅力を小学生に再発見してもらおうと伊那市が行っているものです。 長谷の溝口露頭では高遠高校の3年生が講師を務め、中央構造線を境に異なる地質や岩石の違いなどを説明しました。 生徒たちは南アルプスジオパーク認定ガイドに認定されています。 溝口露頭の赤い岩について生徒は「とても硬く、赤石山脈の名前の由来の元になったとも言われています。」と説明しました。 西春近南小学校の6年生は、来月のツアーにも参加する予定で、学んだことを校内などで発表する予定です。

-

邦楽子どもの集い 15人が演奏

伊那三曲協会による邦楽子どもの集いが伊那市のいなっせで27日に開かれ子どもたちが日ごろの練習の成果を発表しました。 上伊那で琴や三味線を習っている小学3年生から高校3年生まで15人が演奏しました。 邦楽子どもの集いは、幼いうちから和楽器に親んでもらい未来の演奏家を育てようと、伊那三曲協会が毎年この時期に開いていて今年で18回目になります。 子ども達はアニメソングや童謡など、この日のために練習してきた曲を披露していました。 伊那三曲協会では、「毎年子どもたちの成長がみられ、指導者も楽しみにしている演奏会です。一人一人が頑張っていて、これからの可能性が感じられた」と話していました。

-

若手作家12人が信州高遠美術館で作品展

若手アーティストの作品が並ぶ「伊那谷12人の作家展 谷にふく風」が伊那市高遠町の信州高遠美術館で開かれています。 会場には、上伊那や下伊那など伊那谷にゆかりのある20代から40代の若手作家、12人の作品が並んでいます。 このうち伊那市高遠町出身で、多摩美術大学大学院に通っている伊藤三園さんは、黒い紙のみを材料に作った切り絵作品を展示しています。 伊那市の陶芸作家、こいけちえさんは、陶器で作った種を床に並べ展示しています。 このほか、水引をライトアップした作品など様々なジャンルの作品を見る事ができます。 作品展は、若手作家の発表の場として2015年から始まり今年で3年目となります。 信州高遠美術館では「それぞれ独自の方法で生み出された個性豊かな作品を楽しんでもらいたい」と話していました。 「伊那谷12人の作家展 谷にふく風」は9月30日まで信州高遠美術館で開かれています。 関連イベントとして9月3日に、作家が絵を描く場面を見学できるライブペインティングが、10日には、壊れた器を漆を塗って修復する技法を学ぶ講座などが企画されています。

-

箕輪西小学校 今夏最後の水泳授業

箕輪町の箕輪西小学校で、今年最後の水泳の授業が29日に行われ、児童たちが好記録を目指して泳いでいました。 この日は最後の水泳の授業が行われました。 箕輪西小学校では、7月3日にプール開きを行い、例年並みの回数を泳いできたということです。 このうち6年生は、これまでで一番良いタイムが出るようクロールや平泳ぎに挑戦していました。

-

長谷中学校PTA作業で溝口露頭の清掃作業

伊那市長谷の長谷中学校は、年に1回のPTA作業の一環で、学校近くの溝口露頭の清掃作業を27日に行いました。 PTAと教職員4人が学校近くの溝口露頭で作業を行いました。 長谷中学校では理科の時間に露頭を訪れ学習を行っています。 露頭に雑草がはえるとそこへ土がたまり岩の表面が見えなくなってしまいます。 伊那市教育員会や長谷中学校の教職員が定期的に草取りなど簡単な作業は行っていますが、この日はPTA作業として初めて行い、たまった土を落としていました。 溝口露頭は、中央構造線を境に異なる地質を確認できます。 1時間半ほど作業をすると、地層の表面が現れ境界が見やすくなりました。 長谷中学校では、「時間や手間のかかる作業だが露頭の保護のため、これからもできる限り続けていきたい」と話していました。

-

東京芸大の卒業生が邦楽披露

東京芸術大学の卒業生2人が25日、伊那市高遠町のデイサービスセンターくつろぎの家で三味線と太鼓を披露しました。 伊那市と東京芸術大学は伊那市高遠町出身の伊澤修二が東京芸大の初代校長を務めたことが縁で音楽交流が行われています。 東京芸大には国内で唯一日本の伝統音楽を学ぶ邦楽科があり今回はお年寄りに邦楽を楽しんでもらおうと演奏が企画されました。 三味線を演奏した山下靖喬さんは津軽三味線コンクール全国大会の優勝経験者です。 太鼓を披露した石森裕也さんは全国の祭りでお囃子の演奏に参加する実演家として活躍しています。 お年寄りたちは手拍子をしながら日本の伝統音楽を楽しんでいました。 2人は小学生と一般を対象に高遠町に伝わる高遠囃子の指導にもあたったということです。

-

とのうちさん 出身保育園でライブ

箕輪町出身のシンガーソングライター「とのうち さぶろう」さんの絵本ライブが、木下北保育園のケヤキの木の下で今日開かれました。 東京在住のとのうちさんは木下北保育園の卒園生です。 3年前に保育園の時の恩師から声をかけられた事がきっかけとなり、毎年ライブを開催しています。 25日は、とのうちさんと友人でギタリストの金澤健太さんが、オリジナル曲やアニメソングなど9曲を披露しました。 ライブでは、とのうちさんが曲を作る中で映像をイメージして作った絵本「寝坊をするホントの理由」を歌に合わせ披露しました。 会場には、園児や地域の人達などおよそ150人が訪れ、ケヤキの下で音楽を楽しんでいました。

-

伊那市西町の旧井澤家住宅で押し花絵展

伊那市西町の旧井澤家住宅で押し花絵展が8月28日まで開かれています。 会場には、押し花で作った作品38点が展示されています。 伊那公民館で活動している押花クラブの受講生が制作しました。 身近な草花を使っていて、本来の色を活かすため、着色や加工はしていません。 額の中は真空になっていて、乾燥材などを使って長持ちさせています。 クラブでは、自然の素材そのものの美しさを楽しんでもらいたいと話していました。 この作品展は28日まで伊那市西町の旧井澤家住宅で開かれています。

-

千両千両井月さんまつり 広報車両でPR

9月2日と3日に伊那市内で開かれる「千両千両井月さんまつり」の実行委員会は、まつりを市民に広くPRしようと、22日から広報車両を市内で走らせています。 軽トラックの荷台部分にまつりのポスターなどを貼り、井月さんの歌を流しながら市内を走って宣伝しています。 実行委員会がまつりをPRしようと製作しました。 今年で5回目となる千両千両井月さんまつりは、漂泊の俳人井上井月が生きた時代に焦点をあて「井月さんと高遠藩の幕末維新」をテーマにシンポジウムが開かれます。 9月2日はシンポジウムのほか、高遠城の再現図を作成した池上典さんの解説、特別企画として古田人形芝居保存会による公演が企画されています。 3日は信州伊那井月俳句大会が予定されています

-

第45回伊那混声合唱団演奏会

上伊那の合唱愛好者でつくる伊那混声合唱団の第45回演奏会が、伊那市の伊那文化会館で、11日に開かれました。 演奏会は4部構成で、合唱曲やポピュラー音楽などを披露しました。 最後の第4ステージでは、去年7月から伊那混声合唱団の音楽監督を務めている伊東恵司さんが指揮をつとめました。 京都府在住の伊東さんは作詞家でもあり、関西を中心に合唱団の指導を行っています。 団員の一人が学生時代に一緒に合唱をしていた事などが縁で音楽監督を務める事になりました。 伊那混声合唱団は昭和33年に伊那市民合唱団として発足し、現在は10代から70代まので34人が所属しています。 高さの違う音が重なりあうハーモニーを大切にしているということで、会場を訪れた約480人が演奏に聞き入っていました。

-

伊那文こどもまつり

夏休み最後の日曜日となった20日、伊那市の伊那文化会館で伊那文こどもまつりが開かれ、多くの家族連れで賑わいました。 1階の美術展示ホールでは、現在開かれている遺跡発掘展にあわせて「縄文人になろう」と題したイベントが行われていました。 子どもたちは、本物の縄文・弥生式土器を持ち比べたり、黒曜石に触れていました。 縄文時代をイメージした衣装を着て写真を撮ることもでき、家族一緒にポーズをとっていました。 小ホールでは、「どこでも水族館」と題したイベントが行われました。 子どもたちが描いた魚の絵がデジタル技術でスクリーンに投影されるというもので、スキャンした自分の絵が現れると歓声が上がっていました。 伊那文こどもまつりは、気軽に伊那文化会館に訪れてもらう機会にしようと毎年開かれています。 大ホールでは、子ども向けのミュージカルもあり、20日は、3,000人を超す家族連れで賑わいました。

-

伊澤修二没後100年を記念して講演会とミニコンサート

伊那市高遠町出身で東京芸術大学の初代校長を務めた伊澤修二が大正6年に亡くなって今年で100年となります。19日は記念の講演会とミニコンサートが伊那市のいなっせで開かれました。 没後100年の今年、伊澤修二の功績を改めて称えようと伊那市教育委員会が開いたものです。 記念講演では東京芸術大学音楽学部教授の佐野靖さんが「伊澤修二の描いた音楽教育のビジョン」と題して話しました。 佐野さんは、修二の将来を見据えた想像力のたくましさと、ビジョンを実現するための熱心な調査、研究により今の音楽教育の道筋が立てられたと話しました。 ミニコンサートでは、芸大生が歌を披露しました。

-

迎え盆の伝統行事 まんど振り

迎え盆の伝統行事「まんど振り」が、13日に上伊那各地で行われました。 このうち、南箕輪村大泉では、およそ100人が参加してまんど振りを行いました。 PTAが中心となって、地区住民の協力のもと200本のまんどが用意され、子ども達が火のついたまんどを勢いよく回していました。 まんど振りは、上伊那地域で行われている伝統行事で、火をつけた麦わらを回して祖先の霊を迎えるものです。 大泉では伝統を継承していこうと大麦を育てているほか、子ども達に回し方の指導をしています。 まんど振りの最後には、通常の4倍ほどの大きさの「太鼓まんど」に火をつけ、大人たちがまわしていました。 南箕輪小地区子ども会の清水光也会長は「迫力があって子ども達には良い経験になる。伝統として今後も続けていきたい」と話していました。

-

子どもたちがミヤマシジミ学び感じたことを歌に

絶滅危惧種の蝶・ミヤマシジミについて学び、感じたことを歌にする子ども向けの体験プログラムが、伊那市などを会場に2泊3日の日程で開かれています。 10日は、伊那市横山の鳩吹公園周辺でミヤマシジミを観察したほか、蝶の住む環境について学びました。 ミヤマシジミは、環境省の絶滅危惧種に指定されている蝶で、オスは羽を開くと鮮やかな青色をしています。 幼虫は、コマツナギというマメ科の植物のみを食べて育ちます。 横山でミヤマシジミの生息が確認されてから地元住民が鳩吹公園でコマツナギを栽培しています。 この体験プログラムは、県内の生物の保全活動に取り組む団体で作る信州生物多様性ネットきずなが初めて開きました。 信州大学農学部に在籍していた帝京科学大学専任講師の江田 慧子さんと、伊那市出身の歌手・湯澤かよこさんが講師を務めました。 子どもたちは、鳩吹公園を駆け回り、蝶を採集していました。 午後は、観察を通して学んだことや感じたことを子どもたちが言葉にして、歌詞を考えました。 湯澤さんが作った曲に子どもたちの詩をのせて、歌いました。 プログラムは11日までで、子どもたちが作詞した曲は、10月に長野市で開かれる発表会で披露される予定です。

-

伊那ローメンズクラブ設立20周年記念事業 スタンプラリー開催

今年の3月で設立20周年を迎えた伊那ローメンズクラブは、記念事業として、8月15日からスタンプラリーを行います。 8日は、伊那市の伊那商工会館で記者会見が開かれ、事業の内容が説明されました。 伊那ローメンズクラブは、今年3月で設立20周年を迎えました。 その記念事業として、クラブ加盟店でローメンを食べてスタンプを貯める「美味し伊那ローメンスタンプラリー」を行います。 1杯につきスタンプが1回押され、集めたスタンプの数に応じてクラブ加盟店で使える食事券がプレゼントされます。 加盟店は全部で30店舗で、10店舗制覇で2,000円分、20店舗制覇で5,000円分、30店舗全て制覇すると20,000円分の食事券がプレゼントされます。 スタンプラリーの期間は、今月15日から11月30日までです。 また、15日に行われる「伊那ローメン夏まつり」についても説明がありました。 まつりでは、やきそば風ローメンが1杯500円で提供されるほか、ビンゴ大会や激辛ローメン早食い大会などが開かれます。 今年の目玉として、第1回ローメン食い’Sカップも開催され、ローメンの知識王を決めます。 ○×クイズに答えて優勝すると、トロフィーが贈られます。 伊那ローメン夏まつりは、15日午後4時~午後9時まで、セントラルパークで行われます。

-

少年の塔慰祭を前に 環境整備

満蒙開拓青少年義勇軍少年の塔慰霊祭が5日伊那市の伊那公園で行われます。 4日は慰霊祭を前に小中学校の教諭およそ50人が草刈りや木の剪定を行いました。 満蒙開拓青少年義勇軍は、昭和13年から終戦までの間、満州開拓のために国や県が奨励したものです。 上伊那からは教育会が中心となり募集をとりまとめ約600人が満州に行き、91人が命を落としたということです。 少年の塔は、戦時中、満蒙開拓青少年義勇軍として大陸に渡り望郷の念にふける少年の像で昭和36年に建立されました。 上伊那教育会では、毎年慰霊祭を行っていて、今年はより多くの人にこの歴史を知ってもらおうと一般の参加者も募っています。 慰霊祭は5日午前8時から伊那公園内にある少年の塔前で行われます。

-

演劇舞台技術「音響」学ぶ

伊那文化会館が主催する演劇舞台技術セミナーが今日開かれ、音響について参加者が学びました。 演劇舞台技術セミナーは、伊那文化会館が毎年1回開いていて、今回は、音響をテーマに開かれました。 上伊那の5つの高校の演劇部員や一般から45人が参加しました。 指導にあたったのは、文化会館職員の熊野 大輔さんです。 熊野さんは、伊那文化会館に務める前は、演劇専門の音響を仕事にしていたほか、大学の演劇専攻コースで講師を務めていた経験もあります。 今回は風の音の演出がテーマで、熊野さんは、口笛や手拭いを使ってその場で音を作って見せていました。 高校生は、自分たちの演目の音響をどうしたらよいのか熊野さんに質問していました。 伊那文化会館では、「演出方法などについて高校生から気軽に問い合わせが来るようになった。地域の演劇文化の振興に貢献していきたい」と話していました。

-

田楽座こども寺子屋発表会

伊那市富県の歌舞劇団田楽座が子どもたちを対象に行っている民俗芸能のワークショップ「子ども寺子屋」の発表会が、今日、開かれました。 子ども寺子屋は、1日から3日間の日程で行われ、最終日の3日、子どもたちが成果を披露しました。 盆踊りでは伊那地域に伝わる伊那の盆唄や、下伊那地域のせっせ踊りなど3曲を踊りました。 民俗芸能ワークショップには伊那市を中心とする南信地域の小学1年生から5年生までの21人が参加しました。 3日間で太鼓や盆踊り、南京玉すだれを学んだほか、玉ねぎの汁を使って鉢巻を染めました。 発表では子どもたちが自分たちで染めた鉢巻を締めていました。 玉すだれでは、2人一組となって技を披露していました。 田楽座では、子どもたちに民俗芸能を知り楽しんでもらいたいと話していました。

201/(火)