-

信州農林科学振興会 助成金贈呈式

若手研究者や留学生などを支援する公益財団法人信州農林科学振興会の教育研究助成金の贈呈式が1日、南箕輪村の信州大学農学部で行われました。 贈呈式では、助教2人に研究助成金が20万円ずつ、留学生2人に教育助成金42万円と36万円が贈呈されました。 信大OBでつくる信州農林科学振興会は、長野県の農林業の振興につなげようと、伊那中央ロータリークラブなどの協力を得て助成金を贈っています。 信州大学学術研究院の荻田佑助教は「さらに研究活動に力を入れ、信州の学術の発展に寄与していきたいです」と謝辞を述べました。 振興会の辻井弘忠理事長は「研究の筋道を開くきっかけになることを願っています」とあいさつしました。

-

伊那谷ブラス VOL.4

上伊那の音楽団体に所属する金管奏者・打楽器奏者でつくる伊那谷ブラスのコンサートが25日に駒ヶ根市文化会館で開かれました。 コンサートは今年で4回目で、伊那市・駒ヶ根市の市民吹奏楽団など5団体からおよそ40人が出演しました。 家族や友人、一般などが見守る中、迫力ある音色を会場に響かせていました。 今回演奏したのは、金管アンサンブルのために作曲・編曲された楽曲など10曲ほどです。 去年12月から月1回行ってきた合同練習の成果を披露しました。 伊那谷ブラスの北条嵩博団長は、「さらに練習を重ね、地域の人に感心されるようなステージを作りあげられるように精進していきたい」と話していました。 このコンサートの模様は7月22日からご覧のチャンネルで放送します。

-

起業家から生き方考え方学ぶ

中学生が地域で会社を立ち上げた起業家から話を聞き生き方や考え方を学ぶ学習が30日伊那市の伊那中学校で行われました。 この学習は起業家の話を聞くことで中学生活や自分の将来に役立てようと行われたものです。 2、3年生の生徒およそ250人が伊那谷で起業している24人からそれぞれの思いを聞きました。 また興味を持った仕事をしている人とディスカッションする時間も設けられ生徒が質問していました。 生徒の「夢は何ですか」との問いにある起業家は「地域を活気あるものにすることです。」と答えていました。 伊那中学校では「地域で起業した人の生き方や考え方を聞くことで今後に役立ててもらいたい。」と話していました。

-

高遠高校3年生を対象に企業の求人票勉強会

伊那市高遠町の高遠高校で、就職を希望する3年生を対象に、企業の求人票の見方についての勉強会が、22日に開かれました。 3年生103人のうち就職を希望する59人が勉強会に参加しました。 講師は駒ヶ根市の中央アルプス観光株式会社の人事担当者の伊東俊弘さんがつとめました。 伊東さんは、求人票の情報から会社を選ぶ際に気を付ける点などを説明しました。 最初にチェックすべきところは補足、特記事項の記入欄だという事です。自由に記入できるこの欄は人材を探している人事担当者が熱意をもって書いているのでしっかり読むようにとアドバイスしていました。 高遠高校では昨年度、就職を希望する生徒40人全員が内定をもらい、そのうち39人が上伊那地域の企業に、1人が県外の企業に就職したという事です。 高遠高校では、企業の情報を良く知り自分にあった企業に就職できるよう、引き続き指導を続けていくという事です。

-

金属造形作家 角居康宏さん

長野市に住む金属造形作家、角居康宏さんは、金属を溶かして作品を制作する過程を25日一般に公開しました。 どろどろに溶けたアルミが、墓標をイメージした木枠の中に流し込まれていきます。 石川県金沢市生まれの角居さんは、現在長野市の善光寺門前にアトリエを構え活動をしています。 秋に信州高遠美術館で作品展を予定していることから、そこで発表する作品の一部を25日に制作し、その過程を一般に公開しました。 バーナーで熱した炉に1本5キロのアルミの塊が入れられていきます。 700度を超えるとアルミが溶け出し、液体状になります。 それをふたりがかりで地面の中にセットされた木枠の中に流し込んでいきます。 木枠が燃えることによりアルミに墨がつき、深みが出る作品になるということです。 この日制作した作品は、いったんアトリエに持ち帰り、切削や研磨などの手を加え、10月の作品展に並びます。 角居康宏鋳金展は、10月21日から信州高遠美術館で開かれます。

-

伊那北 弥生 伊那西高校で文化祭一般公開

伊那市の伊那北高校、伊那弥生ヶ丘高校、伊那西高校の文化祭の一般公開が、24日と25日の2日間行われています。 伊那北高校の文化祭ペン祭 のテーマは、きらきらとした様という意味の「燦(さん)」です。 ペン祭では、卒業生有志による作品展「第19回薫ヶ丘美術展」が同時開催されています。 30代から80代の作品40点が展示されています。 生徒とOBの交流の場として毎年展示会を開いていて、洋画や日本画、書などの作品が並んでいます。 プロの洋画家で伊那北高校出身の大森祥吾さんが南アルプスを描いた作品も展示されています。 薫ヶ丘美術展の関係者は、3年後の伊那北高校開校100周年に伊那文化会館で記念の美術展を生徒と合同で企画しているという事です。 一般公開は25日までで、生徒がデザインし市内の菓子店が作ったオリジナルケーキの販売も行われます。

-

特別支援学級の児童 オリジナルソング「笑顔いっぱい!」披露

伊那市の西春近北小学校の特別支援学級の児童達は自分たちで作詞した「笑顔いっぱい!」を23日開かれた音楽会で初めて披露しました。 23日は、西春近北小で音楽会が開かれ、学年ごとに合唱や合奏を披露しました。 特別支援学級の子ども達は、ステージに上り「笑顔いっぱい!」を披露しました。 去年初めて音楽会に出た事がきっかけとなり、より絆を深めたいとの思いから、自分たちのオリジナルの歌作りが始まったという事です。 作詞は、児童13人が作文を書き、その中から言葉をつなげていったという事です。 作曲は、伊那養護学校の久保田治彦教諭と、久保田さんといっしょに音楽活動をする赤羽三和さんが行いました。 今後は、福祉施設や地域のイベントなどでこの歌を披露していく予定です。

-

「地域によさこい踊りの輪を」 出前講座スタート

曲に合わせて鳴子を鳴らして踊る「よさこい踊り」の市民グループによる出前講座が19日夜、伊那東小学校の体育館で開かれました。 小学生やその保護者、およそ20人が参加して、伊那の歴史や文化、方言などが盛り込まれたオリジナル曲「かぜ吹け伊那の谷」に合わせて練習をしました。 子ども達は、初めて手に持つ鳴子の鳴らし方や、手足の動かし方を教わっていました。 指導するのは、去年1月に伊那市に初めて誕生したよさこいチーム「伊那よさこい青龍」のメンバーです。 多くの人によさこい踊りの楽しさを知ってもらおうと企画したもので、県の元気づくり支援金が活用されています。 参加したある子どもは「むずかしいところもあるけれど、とても楽しい」と話していました。 伊那よさこい青龍の小松恵代表は「よさこいの楽しさを知ってもらいたいし、合わせて地域の素晴らしい方言なども知ってもらいたい」と話していました。 出前講座は、市内の小学生や保護者を対象に、来年3月頃まで毎月第1・第3月曜日に伊那東小の体育館で開かれます。

-

南信工科短大 オープンキャンパス

開校2年目となる、長野県南信工科短期大学校のオープンキャンパスが17日に行われました。 オープンキャンパスには、14組30人が参加しました。 参加者は校内を見学し、職員から学校の概要や設備の説明を受けました。 南信工科短大には、2年間の専門課程と半年間の短期過程があり、専門課程には機械・生産技術科と電気・制御技術科があります。 就職状況について職員は、「今年度1期生が卒業となるためまだ実績はないが、146件の求人があり、そのうち約50%が南信の企業です」と紹介していました。 参加したある高校生は「新しい学校なので、設備も整っていて内容もとても良いと感じました」と話していました。 次回8月5日のオープンキャンパスでは、模擬授業を行う予定です。

-

交通安全子供自転車大会伊那地区大会

児童の自転車事故防止活動の一環で交通安全協会などが毎年開いている「交通安全子供自転車大会」の県予選となる伊那地区大会が17日、伊那市民体育館で開かれました。 伊那市内で唯一自転車クラブがある富県小学校の4年生から6年生11人が大会に参加しました。 伊那地区大会は、安全走行に関する知識と技能を身につてもらおうと伊那交通安全協会や伊那警察署などが開いています。 富県小学校自転車クラブは安協のメンバーなどに指導を受けながら4月から週3回朝の実技練習を行い、今月は毎日放課後も練習をしてきました。 走行テストでは、信号待ちの仕方や安全確認の仕方などの試験が行われ、伊那警察署の署員が点数をつけていました。 富県小学校は去年の県大会で3位入賞となりました。今年はさらに上の順位を目指そうと、これまでクラブ活動のなかった9月から3月の期間も練習を行ってきたという事です。 大会の上位5人は、来月松本市で開かれる県大会に出場する事になっています。

-

東京芸術大学音楽学部の学生 中学生に演奏指導

東京芸術大学音楽学部の学生による楽器の演奏指導が17日と18日の2日間、伊那市内の中学校で行われています。 市内5つの中学校吹奏楽部の指導を東京芸術大学音楽学部の学生30人が行っています。 このうち伊那中学校には12人が訪れました。 吹奏楽部の生徒41人が楽器ごとに分かれ指導を受けました。 学生は、持ち方や姿勢、息の使い方など演奏の基本から指導していました。 伊那市では、旧高遠町出身で東京芸術大学の初代校長をつとめた伊澤修二の縁で芸大と交流を行っています。 毎年秋に記念音楽祭を行っていて、この交流もその事業の一環です。 次回は12月に同じ器楽講習会が予定されているほか、今年は初めて高遠囃子保存会にお囃子の指導を行う事になっています。

-

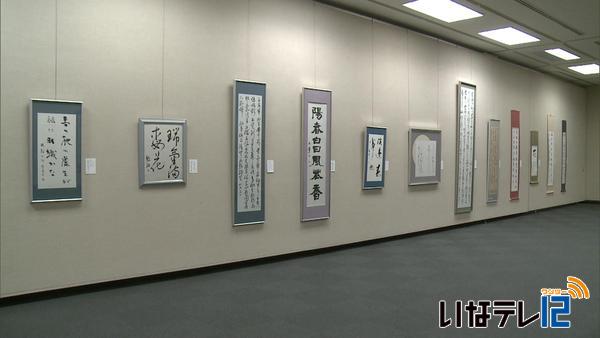

信州伊那高遠の四季展 休止に

旧高遠町時代の2000年から、3年に一度全国公募で行われてきた、信州伊那高遠の四季展が、休止となることがわかりました。 休止となることがきまり、伊那市の信州高遠美術館では、第1回から6回までの回顧展が開かれています。 会場には、歴代の入賞作品が展示されています。 高遠の四季展は、高遠の自然や風景を題材とした3年に1度の公募展です。 高遠を知ってもらい多くの人たちに町を訪れてほしいと2000年から始まりました。 第1回は、平山郁夫さんが審査長を務めるなど著名な画家が審査員を務め、全国各地から作品の応募がありました。 これまで、のべ2,441人から、3,229点が寄せられています。 伊那市教育委員会では、2015年までの6回の開催で、高遠の名を周知でき一定の成果を得られたことや、市民全体の関心が高まらないこと、協賛金を得ることが難しい状態になったことなどから、来年の休止を決めました。 今後は若手作家の育成や東京芸術大学との連携事業などにシフトしたいとしています。 四季展の発起人で、一水会常任委員・日展会友の画家・竹内徹さんは、休止の知らせに「非常に残念」と話しています。 事務局を務める信州高遠美術館には、すでに何件かの休止に対する問い合わせが来ているということです。

-

西春近北小学校と東部中学校 遠隔授業で地質学ぶ

学校近くから採取した火山灰に興味を持ち地質について学習している伊那市の西春近北小学校の児童は、同じく地質について学習している東部中学校の生徒に教えてもらおうと、インターネットのテレビ会議システムを使った遠隔合同授業を14日に行いました。 西春近北小学校の理科室に5年さくら組の児童31人が集まりました。 東部中学校の教室とインターネットのテレビ会議システムを使って遠隔合同授業が行われました。 5年さくら組では、学校近くの沢から採取した火山灰を顕微鏡で観察したところ、東部中学校でみつかった火山灰と良く似ている事がわかりました。 10万年前の御嶽山の噴火で出た「PM1(ピーエムワン)」と呼ばれる火山灰の種類とみられる事から、東部中学校で確認されている「PM1」と同じものか見てもらう事にしました。

-

山室写真倶楽部が定例作品展

伊那市と南箕輪村の写真愛好家でつくる山室写真倶楽部の定例作品展が14日から伊那市西春近のかんてんぱぱホールで始まりました。 会場には、倶楽部員5人の作品55点が展示されています。 山室写真倶楽部は、40代から70代までの男女5人が所属しています。毎月1回例会を開いているほか撮影旅行なども行っています。 作品展は年に2回伊那図書館を会場に開いていて、かんてんぱぱホールでは2年に1度開いています。 出展作品にテーマは設けていませんが、国内外で撮影した風景を中心に人物や植物などが題材となっています。 代表の松村哲也さんは「四季折々の自然の風景を楽しんでほしい」と話していました。 山室写真倶楽部の定例作品展は20日(火)までかんてんぱぱホールで開かれています。

-

高遠小学校コミュニティースクールが発足

伊那市高遠町の高遠小学校は、地域住民や保護者、児童が一体となって学校づくりを進めるコミュニティースクールの取り組みを7日に始めました。 全校児童と、ボランティアで関わっている地域住民が集まり体育館で発足会が開かれました。 県が進める信州型コミュニティースクールの取り組みで、高遠小学校でも行う事になりました。 ボランティアを代表して、お囃子クラブで高遠囃子を指導している北條良三さんは「学校、地域と連携をとりながら子どもの健やかな成長のためつとめていきたい」と話していました。 副児童会長の丸山和真君は「クラブで教えてもらって将棋が好きになりました。多くの皆さんにお世話になっている事に感謝しています」と挨拶しました。 高遠小学校ではこれまでもクラブ活動の講師や登下校の見守り、読み聞かせなどのボランティアで地域住民が関わっています。 今後は、地域住民、保護者、学校が高遠小コミュニティースクールという組織をつくり一体となって学校づくりを進めていくという事です。

-

表千家吉祥会 茶会で一服

茶道の表千家吉祥会による茶会が4日、伊那市山寺の常円寺で開かれました。 茶会には上伊那を中心に約150人が集まりました。 一つの茶碗を3人ほどで回して飲む濃茶席では会員が点前を披露し訪れた人たちをもてなしていました。 この回し飲みは千利休が確立した作法といわれていて一つの茶碗を共有することで団結力を高める意味があるということです。 訪れた人たちは茶碗の回し方や飲み口の拭き方など作法に従い味わっていました。 茶会には子どもも招かれ作法を学んでいました。 長野吉祥会では「伝統を大切にしながら茶道の普及に務めていきたい。」と話していました。

-

上伊那華道会 いけばな展

上伊那の11の流派でつくる上伊那華道会のいけばな展が、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。 上伊那華道会は、辰野町から中川村までの215人が会員となっていて、2年に1回展示会を開いています。 展示会では会期を前期と後期の2日間ずつに分けて、1人1点ずつ作品を並べています。 生けてある花や器は流派ごとに異なり、それぞれの生け方の違いを楽しむことができます。 上伊那華道会のいけばな展は、前期が10日まで、後期が11日と12日に開かれます。

-

鈴木岬さん絵画展

伊那市高遠町の画家・鈴木岬さんの絵画展が、伊那市のベルシャイン伊那店で開かれています。 会場には、花や風景を描いた日本画52点が展示されています。 鈴木さんは、日本画会準同人・日本画院会員の画家で、俳句のように季節を描く俳画の教室も主宰しています。 個展を開くのは今回が3回目です。 身近な自然の移ろいがテーマで、同じ場所を異なる季節で描いた作品も多くあります。 鈴木岬さんの絵画展は、13日まで、伊那市のベルシャイン伊那店2階文化ホールで開かれています。

-

伊澤修二の縁でブリッジウォーター大の大学生が来伊

東京芸術大学の初代校長を務めた伊那市高遠町出身の伊澤修二が縁で、アメリカのブリッジウォーター大学の学生が伊那を訪れています。 ブリッジウォーター大学から、東アジアの近代史を専門とするウィンカイ・トゥ教授と、16人の学生が伊那を訪れました。 7日夜は伊那市内で、ウェルカムパーティーが開かれ、市内の有志で作る交流実行委員会が一行を歓迎しました。 この交流は、高遠出身の伊澤修二が縁で始まりました。 伊澤修二(1851-1917)は、明治時代にブリッジウォーター大学で2年間学び、帰国後、日本の教育制度の確立に尽力しました。 特に音楽教育には力を入れ、現在の東京芸術大学の初代校長を務めています。 トゥ教授は、東アジアの近代における功績が大きいことから、大学内に修二の展示館を作るなどその功績を広く周知しています。 2007年から交流が始まり、学生とともに伊那を訪れるのは3回目です。 一夜明けた8日、一行はまず、創造館を訪れました。 創造館には、修二に関する資料が多く残されています。 修二の家計簿や電話を発明したグラハム・ベルとの交流がうかがえる資料などもあり、一行は興味深そうに目を通していました。 修二は、英語を習得する際、ベルに師事しました。 修二が残した自伝には、ベルと電話を使って初めて会話したのは自分だと書かれているということです。 また、一行は高遠中学校を訪れました。 高遠中は「学ぶことは心を育てること」という修二の理念が教育方針となっています。 一行は、英語の授業を見学したり、園児と遊ぶためのおもちゃ作りを手伝ったりして交流を深めました。 一行は、修二の生家や高遠城址公園なども視察しました。

-

南箕輪村民の歌 DVD制作し寄付

南箕輪村の風景映像に村民の歌と歌詞テロップを載せたDVDが村に寄付されました。 6日には、DVDを制作した久保の平澤三千人さんが役場を訪れ、原茂樹副村長に手渡しました。 DVDは3分ほどで、村民の歌の1番から3番までのメロディに合わせて、経ヶ岳や天竜川、村内の水田など地域の風景が収録されています。 伊那ビデオクラブに所属している平澤さんは、村民の歌のDVDがなかったことから、単独で制作しました。 平澤さんは「村民の歌の歌詞を知らない人も多いので、DVDを活用して多くの人に周知して欲しい」と話していました。 DVDは、役場に置かれる他、村内の公共施設などに配られることになっています。

-

初公開の縄文土器や小判が並ぶ

伊那市内で出土した初公開の縄文土器や小判などを並べた企画展が伊那市創造館で開かれています。 館内には旧石器時代から近世までの出土品が時代ごとに並べられています。 2015年、平成26年に美篶芦沢で発掘された縄文土器はほぼ完全な形で出土しました。 初公開となるこの土器は今から約5000年前のものと推定されています。 1967年、昭和42年に美篶笠原で見つかった25枚の小判と小判が入っていた磁器の一部も展示されています。 企画展ではほかに市内に425か所ある遺跡の地図もあります。 企画展はあまり知られていない遺跡の価値を見直そうと開かれているもので、濵慎一学芸員は「伊那市の歴史を知るうえで価値のある出土品が並んでいる」と話していました。 この企画展は8月31日まで伊那市創造館で入場無料で開かれています。

-

南アルプス北岳 ケージでライチョウ保護へ

環境省は今年度、絶滅のおそれがあるライチョウの保護と増殖に向け、南アルプスの北岳でケージによる保護を行います。 ライチョウは本州の中部の高山帯に生息しその数は2千羽まで減少していると見られています。 特に南アルプスの北岳周辺では減少が著しく、1981年の調査では120羽生息していましたが、2016年には24羽まで減少しました。 環境省では、北岳のライチョウの保護と増殖に向け今月からケージによる保護を行います。 今月から来月にかけ、ライチョウの家族を小型の移動式ケージに収容した後、大型のケージに誘導し20日間程度保護します。 ライチョウの雛は、雨や気温の変化による影響の他に、最近は猛禽類やキツネなどの捕食により減少していると見られています。 今年度からはライチョウを襲うキツネやテン、イタチの捕獲を北岳で行う計画です。 環境省では、北岳のライチョウの個体数の回復の状況により、南アルプス全体に取り組みを広げていきたいとしています。

-

井月句碑 ゆかりの富県に建立

幕末に伊那谷を放浪した俳人・井上井月を偲び、ゆかりの地、伊那市富県に句碑が建立されました。 1日は、建立委員会のメンバーや、来賓として白鳥孝伊那市長らが出席し、句碑の除幕式が行われました。 句碑には、明治18年の秋に井月が詠んだとされる「落ち栗の座を定めるや 窪溜(た)まり」の文字が刻まれています。井月の直筆を拡大したものです。 実行委員会では、富県区民636人と地区外からの協賛金、およそ150万円を集め建立しました。 井上井月は、富県から駒ケ根に抜ける火山峠で倒れ、弟子の竹風(ちくふう)宅に運ばれました。 竹風宅は、今回句碑が建てられた場所の150メートルほど下にあったということです。 井月顕彰会前会長の堀内(ほりうち)功(つとむ)さんが、この地を訪れた際、近くに栗畑があるのを見て、ここに句碑を立ててはどうかと、地元に持ち掛けました。 白鳥市長は、「俳句を世界遺産にという動きもある中で、伊那には井月がいる。井月とともに地域が繫栄してほしい」と話していました。

-

南箕輪小学校5年生 田植えを体験

南箕輪村の南箕輪小学校5年生の児童は31日、学校近くの田んぼで田植えを体験しました。 総合的な学習の時間で5年生の1組から4組の114人が田植えを体験しました。 毎年5年生が米の栽培について学習していて、2週間前に肥料を撒いた田んぼに手で植えていきました。 植えたのはモチヒカリです。 児童らは、裸足になって、等間隔になるよう苗を植えていきました。 地元住民や保護者も手伝い午前中いっぱい作業を行いました。 今後は7月と8月に稲の成長を確認する観察会を開き、10月に稲刈りを体験します。 とれた米は、収穫祭で餅つきをして味わうという事です。

-

箕輪北小学校で初夏の運動会

箕輪町の箕輪北小学校で27日、初夏の運動会が開かれました。 箕輪北小の運動会には、全校児童414人が参加し、23の種目で競いました。 箕輪北小学校では、毎年この時期に運動会を開いていて、4月の後半から練習を始めたということです。 「ふきはらの合戦」では、高学年の女子児童が騎馬戦で競いました。 時間内で勝負がつかず、残った騎馬の一騎打ちとなりました。 千賀義博校長は「児童が精いっぱいの力を発揮している姿が随所にみられる。地域の人たちに北小の元気をみてもらえたと思う」と話していました。

-

藤澤古實について学ぶ勉強会

昭和42年に亡くなった箕輪町出身の歌人で彫刻家の藤澤古實について学ぶ勉強会が、21日、町文化センターで開かれました。 勉強会では、藤澤古實の作品や人柄について、中学時代の教え子らが話をしました。 藤澤古實は、三日町出身の歌人で彫刻家です。 短歌雑誌「アララギ」の選者を務めた他、箕輪町の歌や小中学校の校歌の作詞などを手がけました。 昭和21年頃からは町内で教鞭をとっていたため、地元に多くの教え子がいます。 藤澤古實の功績を顕彰しようと、今年3月有志による「学ぶ会」が発足しました。 勉強会は活動のうちの1つで、会員23人が集まりました。 藤澤古實が亡くなる直前に完成したという屏風について、持ち主の藤田あさ子さんは、「歌集の中から好きな歌を選んで書いてもらった。先生のアトリエに行くと失敗作が山のようにあり、このすばらしい作品の影には多くの苦労があったことが分かった」と話していました。 勉強会は、2か月に1回開かれることになっていて、随時会員を募集しているということです。

-

児童が日本伝統音楽の雅楽学ぶ

伊那市の伊那北小学校で26日、雅楽の演奏があり児童が日本の伝統音楽を学びました。 雅楽を演奏したのは上伊那地域の神職らでつくる伊那雅楽会です。 演奏会は、子どもたちに日本に古くから伝わる音楽に触れてもらおうと開かれたものです。 9人が伝統の和楽器を使って演奏や舞を披露しました。 児童らは演奏を聞く機会があまりない日本の音楽に耳を傾けていました。 伊那雅楽会の花畑樹彦楽長は「雅楽は千年前の平安の時代に今の形となりました。千年前と同じ演奏を聞けることはすごいことです」と話していました。

-

新山小学校 保護者提供のたけのこで給食

伊那市の新山小学校で、児童の保護者から差し入れのあったたけのこを使った給食が、25日出されました。 この日の給食のメニューは、たけのこの味噌汁と、たけのこ入りの肉詰め焼きなどです。 たけのこは、1年生の筒井 保君の保護者から提供された新山産です。 1.5キロが提供されました。 子どもたちは、たけのこをみつけては味わっていました。 この日は、給食試食会も開かれ、保護者が子供たちの給食を見学した後、自分たちも試食しました。 給食試食会は、毎年1回開かれていて、保護者に学校の様子を知ってもらう機会にもなっています。

-

第51回 上伊那書道展

上伊那書道協会の会員などによる作品展「第51回上伊那書道展」が、26日から伊那市の伊那文化会館で始まります。 展示会には、会員と一般の作品合わせて92点が並んでいます。 テーマはなく、様々な書体で書かれています。 今年は漢字と仮名を組み合わせた作品が多いということです。 上伊那書道協会には、辰野町から飯島町までのおよそ70人が会員となっています。 池上信子会長は「年々質が上がり力作が多くなっている。大小の違いや様々な書体の作品を楽しんでもらいたい」と話していました。 第51回上伊那書道展は、26日から28日まで、伊那文化会館で開かれます。

-

千利休の茶室「待庵」を復元展示

戦国時代の茶人、千利休が作ったとされる国宝の茶室「待庵(たいあん)」が、伊那市西春近のかんてんぱぱ・西ホールに原寸大で復元されました。 茶室は、伊那食品工業株式会社の特別記念展として開かれている「北村幸雄作品展」で展示されているものです。 信州新町出身の北村さんは「数寄屋大工」と呼ばれる、茶室を取り入れた住宅建築を得意とする大工です。 京都府大山崎町にある「待庵」は国宝に指定されていて、中に入ることが禁止されています。 北村さんは、日本に昔から根付く茶の湯文化を近くに感じてもらいたいと、「待庵」を原寸大で復元しました。 壁の質感から、梁の入れ方まで、千利休が2畳の空間の中に込めた想いを忠実に再現しています。 北村さんは「2畳ばかりの茶室の空気感を、実際に体感してもらいたい」と話していました。 会場には、陶芸家としても活動する北村さんの作品が展示されています。 北村幸雄作品展は、29日(月)まで、伊那市のかんてんぱぱ西ホールで開かれています。 予約をすれば、茶室で抹茶を飲むこともできます。

201/(火)