-

市長「信州そば発祥は高遠」

伊那市の白鳥孝市長は、信州そば発祥の地として高遠そばをブランド化していきたいとの考えを、14日示しました。

これは、14日開かれた伊那市議会6月定例会一般質問の中で、議員の質問に答えたものです。

白鳥市長は、「高遠藩藩主だった保科正之がそば職人を山形・会津に連れて行き、そば切りを伝えている。信州そば発祥の地は、諸説あるが、伊那も、発祥の地として名乗りを上げていいのではないか」と話し、高遠そばのブランド化を目指すと答えました。

なお、14日は三笠宮寛仁さまの葬儀が営まれ、全国議長会から、弔意を示すよう要請がありました。

これを受けて伊那市議会では、市議会史上初めて、国旗に黒い幕をかけて、議会を開きました。 -

南箕輪村 組への未加入世帯を対象にアンケート実施

5月に、組への未加入世帯を対象としたむらづくりに関する説明会を開いた南箕輪村は、今後、未加入世帯に対してアンケートを行い、今後の対応を検討する方針です。

アンケートは、約1,500世帯分作成され、14日以降に発送されます。

南箕輪村内の組未加入世帯に配布され、質問は、区や組に加入しない理由、地区に対する印象、自主防災組織が必要と思うかどうかなどを問う9項目です。

村では、5月に7日間にわたって組への未加入世帯を対象に村づくりに関する説明会を開き、参加者は、全部で15人だったという事です。

13日に開かれた村議会一般質問で、唐木一直村長は、「未加入世帯は長年の懸案事項。いっきに解決できる問題ではないので一歩一歩着実に進めていきたい」と話していました。 -

伊那市来年度からネーミングライツ実施へ

伊那市は来年度から、市が所有する体育施設や文化施設などの公共施設に、企業やキャラクター等の名前を付ける事ができる、命名権、ネーミングライツを実施します。

これは、13日開かれた伊那市議会6月定例会一般質問の中で、白鳥孝市長が議員の質問に答えたものです。

ネーミングライツ(命名権)は、スポーツや文化施設に企業やキャラクター等の名前を付ける事ができる権利で、長野県などが実施しています。

市では財源の確保を目的にネーミングライツを実施する計画で8月を目途に、金額や契約年数、看板などの設置費用に関するガイドラインを作成し、対象施設のしぼり込みを行う計画です。

対象は、市が所有するスポーツ・文化施設、橋梁などとなる予定です。

市では広告に関する委員会を設置し、施設ごとの契約条件の審査をし、今年の秋から広告主の募集をする事にしています。

伊那市では、地域経済の活性化を図るため、市の公共施設を広告媒体として企業に有効活用してもらいたいと話しています。 -

小黒パーキング スマートインターチェンジ検討再開

伊那市は小黒川パーキングエリアをスマートインターチェンジとする取り組みを再開します。

これは、13日開かれた伊那市議会6月定例会一般質問の中で、白鳥孝市長が明らかにしました。

伊那市では、平成20年度から小黒川パーキングエリアのスマートインターチェンジ化について検討を進めてきした。

しかし、国で高速道路料金無料化が検討された事により、新たなスマートインターチェンジ整備に対する国の財源が不確定となった事から平成22年度に、市は整備事業を一時休止しました。

今回は、高速道路料金無料化が事実上廃案になった事などによる社会情勢の変化により、休止していた整備事業を再開します。

白鳥孝伊那市長は、再開にあたり「リニア駅整備に向けた道路ネットワーク構築や、伊那消防署の富士塚グラウンド周辺への移転による防災的な観点からも、高速道路へのアクセス時間の短縮などが求められている。

これらの事も含め、小黒川スマートインターチェンジの必要性が増している」と説明していました。

伊那市によりますと、8月にネクスコ中日本などとの勉強会を再開し、平成25年度に実施計画を策定、平成28年度中の供用開始を目指すとしています。 -

西町の土地「契約の解除含め検討したい」

伊那市の白鳥孝市長は、市土地開発公社が代金を支払ったにも関らず、土地の所有権が公社になっていない西町の土地について、「契約の解除を含めて検討したい」との考えを示しました。

これは、12日の伊那市議会一般質問で議員の質問に答えたものです。

市土地開発公社が、平成11年に860万円で取得した西町城南町の畑について、所有者に代金が支払われているにも関らず、所有権の移転登記が完了されていないことについて質問がありました。

この土地は、農業振興地域内の農用地で、農振除外申請を行っていますが、優良農地と判断され、転用が認められていません。

白鳥市長は、「農地からの転用ができなければ、契約も履行できないので、契約の解除も含めて検討したい」と答弁しました。

議員は、その他、公社の、西春近や美篶青島などの土地取得でも問題があったのではないかと指摘していました。

12日の一般質問で白鳥市長は、市民をまちづくりの主役に据え、市民参加の仕組みや市民の権利、責任などを定める自治基本条例の制定に向けた研究を今年度内にスタートさせる考えも示しました。 -

南箕輪村 自主防災組織の運営体制の格差是正へ

南箕輪村の唐木一直村長は、村内に12ある自主防災組織の運営体制の格差是正をはかるため、防災アドバイザーなどの指導員を任命し、地域防災力の底上げをしていく考えを、13日に示しました。

これは、13日に開かれた村議会一般質問で、議員の質問に答えたものです。

南箕輪村には、現在、12ある各区ごとに自主防災組織が設置されています。

村によりますと、組への未加入世帯の把握ができている組織とできていない組織があるなど運営体制にばらつきがあるという事です。

また、住宅地図上に住民の情報を記載して災害時に活用するマップ作りも、現在、2つの組織しか完成していないという事です。

唐木村長は、「東日本大震災以降、自主防災組織の大切さを改めて認識した。防災アドバイザーなど指導的な人を任命して、組織へのアドバイス、手助けなどをおこなっていく事が必要だ」と話していました。

また、防災士の養成については、「役場職員や消防団員など、要望があれば、積極的に支援していきたい」という事です。 -

区の取り組み方が住民への浸透のポイントに

箕輪町が今年5月に認証取得した世界保健機関WHOのセーフコミュニティ。

この取り組みが、住民に浸透するためには今後の各区の取り組み方がポイントとなりそうです。

11日は箕輪町議会一般質問が箕輪町役場で開かれ、セーフコミュニティ認証後の今後の取り組みについての質問が出されました。

平澤豊満町長は、これからがスタートだとしたうえで、区の協力を呼びかけました。

箕輪町では、この件について区長会を開き、各区の理解と協力を求めたということです。

セーフコミュニティのモデル地区、北小河内のセーフコミュニティ推進協議会事務局長、藤森清治さんは、各区が取り組むにあたり大切なこととして、次のように話しています。

「自分の住む区をいかによくするか、今以上によくするかということ。それを次世代にどういうかたちで送っていくかが大事。まずプロジェクトを小さい単位でつくってあとはトップダウンとボトムアップの中でワークショップを重ねていく。このことは結果的に自分のためになりそれがだんだん世のため人のためになっていく。そう考えればあまり重荷にならずにまとまっていくと思う。ただ地道な努力はまず必要。」

モデル地区となった北小河内は平成18年7月豪雨で大きな被害があり、防災意識が高かったことなど地区がまとまる要素があったといいます。

町セーフティーコミュニティ推進室の向山静雄室長は、北小河内をモデルに各区の実情にあった取り組みに期待しています。

町ではセーフコミュニティの実践的な広がりには、各区の取り組みが欠かせないとして、セーフコミュニティ推進室を中心に協力していくとしています。 -

全国農業新聞の購読料の未徴収問題 今月中に支払いへ

箕輪町は、5月発覚した全国農業新聞の購読料の未徴収問題について、該当する各家庭に対しお詫びと購読料の納入をお願いし、今月中に全額を長野県支局に支払うとの考えを、11日、示しました。

これは11日に開かれた、箕輪町議会一般質問で、議員の質問に町が答えたものです。

この問題は、平成21年10月から今年3月まで、107人分の購読料165万3千円を、町から出向していた農業委員会の事務局職員が徴収していなかったものです。

町では「事務の在り方や、役場の仕事そのものに対し信頼を欠くことになったことを深くお詫びしたい。今後は信頼回復に努めていく」としています。 -

創立50周年事業開催へ

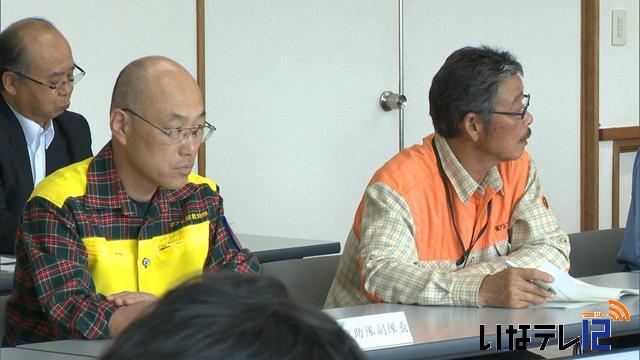

南アルプス北部地区山岳遭難防止対策協会の定期総会が7日、伊那市長谷総合支所で開かれ、協会創立50周年事業の開催など今年度の事業計画が承認されました。

総会には、協会の隊員など30人が出席しました。

今年度は協会創立50周年の記念事業として山岳救助を題材とした漫画、「岳 みんなの山」の作者、石塚真一さんの講演や、これまでの歴史をまとめたDVDまた記念詩の制作などが行われます。

協会の西村和美隊長は、「半世紀に及ぶ活動は大変だった。山での犠牲者を出さないためにも人員の確保が重要だ」と話していました。

協会には、現在82人の隊員がいて、そのうち56人が伊那市役所職員、13人が伊那警察署署員となっています。

昨年度は4件の遭難事故が発生し、3人がケガを負い、1人は自力で下山しました。

協会では事故防止のため、要請により学校登山への付き添いや、山岳パトロールなどを行っています。

南アルプス北部には、常駐隊がないほか、警察救助隊員が配置されていないことから、協会では県警に対して、配置を要望することにしています。 -

三谷幸喜さん 市芸術文化大使に委嘱

脚本家・映画監督として活躍している三谷幸喜さんが、伊那市芸術文化大使に委嘱されました。

6日は、東京都渋谷区の渋谷パルコ劇場で、白鳥孝伊那市長から、三谷さんに委嘱状と名刺が手渡されました。

伊那市特命大使は、伊那市にゆかりがあり、各界で活躍している著名人に伊那市の魅力や情報を積極的に発信してもらおうと、今年2月に設置され、芸術文化大使に任命されるのは三谷さんが初めてです。

三谷さんは、映画「ステキな金縛り」やドラマ「SHORT CUT」のロケ地として、一昨年から、伊那市を活用しています。

委嘱を受けて、三谷さんは、「伊那市のために全身全霊を尽くしてがんばりたいと思います」とコメントしたということです。

伊那市を訪れた際に、市の広報番組に出演した三谷さんは、伊那市の印象について、「空気も景色もきれいで、また来たいと思う。年に一度はローメンも食べたい」と話していました。

なお、伊那市特命大使の任命は、アイドルグループの「オトメ☆コーポレーション」、子どもタレント鈴木福君に続き3組目となります。 -

伊那市男女共同参画推進会議

伊那市の男女共同参画推進会議が1日市役所で開かれ、今年度行う事業の計画などについて話し合いました。

会議には、関係する団体の代表12人が出席し、白鳥孝市長から委員としての委嘱書を受け取りました。

会長には、伊那市公民館運営協議会の赤羽仁さん、副会長には、伊那市民生児童委員協議会の原紀子さんが選任されました。

伊那市は、昨年度、平成24年度を初年度とし28年度まで5年間の第2次伊那市男女共同参画計画を策定しています。

今年4月現在、市の審議会などの委員に占める女性の割合は、23.7パーセントですが、計画では、平成28年度には、30パーセントを目指しています。

東日本大震災をふまえ、防災面にも重点が置かれていて、今年度は、災害時に地域のリーダーとなる防災士の資格取得を補助する計画です。

計画は、15人で、うち3人を女性としています。

白鳥市長は、「防災面でも男女共同参画の意識を高めていきたい」としています。 -

東箕輪地区保育園建設対策特別委員会設置

箕輪町議会は、おごち保育園と長岡保育園を統合する新たな保育園の建設場所などについて調査、研究などをする東箕輪地区保育園建設対策特別委員会を5日設置しました。

5日開会した箕輪町議会6月定例会に議員提出議案として提出され可決されました。

特別委員会は全議員の15人で構成され、新たに建設される東箕輪地区の保育園建設に関する研究や調査などを行います。

今議会の会期中に、委員会を開き委員長等を決め協議していくとしています。

5日開会した6月定例会には一般会計補正予算案など10議案が提出されました。

一般会計補正予算案は4300万円を追加するものです。

箕輪町議会6月定例会は18日までの14日間で11日と12日に一般質問が行われます。 -

南箕輪村6月定例会開会 9議案提出

南箕輪村議会6月定例会が4日、役場で開かれ、一般会計補正予算など9議案が提出されました。

一般会計補正予算は、歳入歳出にそれぞれ8,200万円を追加し総額を48億5,200万円とするもので、4日の本会議で可決されました。

歳出の主なものは、南箕輪中学校の音楽教室棟の床の張り替え工事費に400万円、北殿駅前の駐輪場修繕工事費に380万円などとなっています。

6月定例会は、15日までの12日間で、13日と14日に一般質問が行われます。 -

市議会開会 9議案提出

伊那市議会6月定例会が4日開会し一般会計補正予算案など9議案が提出されました。

一般会計補正予算案は、歳入歳出にそれぞれ4900万円を追加し、総額を295億8,000万円としています。

歳出の主なものは、災害時に情報収集などにあたるオフロードバイク隊の整備に150万円、給水車整備に1,100万円などとなっています。

6月定例会は22日までの19日間で12日から14日まで一般質問が行われます。

一般質問は、議会改革の一環として、会議時間の延長を抑えることなどを目的に通常より時間を30分繰り上げ、午前9時半から始めることにしています。 -

伊那市で土砂災害想定し実践的訓練

3日は、土砂災害を想定した全国統一の訓練が行われました。

伊那市は、長野県の代表市として、西箕輪地区を中心に実践的な訓練を行いました。

梅雨前線の影響により西箕輪地域で土砂災害が発生したとの想定です。

伊那市は、災害対策本部を設置。

9時15分に避難勧告、10時25分に避難指示を出し、羽広区全域を警戒区域に指定しました。

西箕輪南部保育園では、避難準備情報を受け、西箕輪小学校に避難をし、保護者に受け渡す訓練が行われました。

避難場所に指定されている公民館では、発災対応型訓練が行われました。

発災対応型訓練は、地域内で発生した災害に対し、住民が主体的に対処する訓練です。

羽広公民館では、崩れた土砂を取り除き、生き埋めになった人を救助する訓練が行われました。

伊那市では、「実践的な訓練の結果、情報伝達などの部分で課題も見えた。今回の反省を活かして、市の防災計画などにも反映させていきたい」としています。 -

消防広域化研究会事務局長に三井さん

伊那市は、上伊那消防広域化研究会設置に伴う6月8日付の人事異動を1日内示しました。

部長級の伊那消防組合派遣、上伊那消防広域化研究会事務局長には、消防次長の三井栄二さん(54)が昇格します。

消防広域化研究会設置に伴う、消防本部、伊那消防署の異動総数は、三井さんも含め10人となつています。 -

箕輪町 3歳児保育料を7月から引き下げへ

箕輪町は、3歳児の保育料を7月から引き下げる方針です。

近隣市町村と比べて比較的高めだった料金が見直されることになりました。

1日は、町側が諮問した3歳児の保育料引き下げについて検討してきた審議会の松下勲会長が平澤豊満町長に原案通り答申しました。

箕輪町の保育料は、所得税の納税額などにより9つの階層に分かれています。

現行の3歳児保育料は、該当世帯が最も多い第7階層が月額2万8千円、第6階層が2万5千円、第8階層が2万9千円となっています。

今回の改定によりそれぞれ2万5千円、2万3千円、2万7千円となります。

全体では、平均で2パーセントの引き下げで、減額となる203人分の318万6千円は町が負担します。

松下会長は、「少子化が進む中でなんとか歯止めをしなければならない。そのためには、子育て環境を整備していくことが大切」

と述べ、町が諮問した減額案を評価していました。

原案通りの答申書を受け取った平澤町長は、「今回の改定で周辺市町村との格差はなくなる。さらに子育てしやすい箕輪町を目指していきたい」と話していました。

3歳児の保育料引き下げは、7月から実施されます。 -

伊那市土地開発公社のあり方検討

伊那市は、地価の下落などにより26億円の負債を抱える市土地開発公社の存続・解散を含めたあり方を検討する委員会を31日、設置しました。

31日は、市役所で、1回目の会合が開かれ、酒井茂副市長から、4人に委嘱状が渡されました。

酒井茂副市長は、「企業誘致のため進めてきた土地の先行取得も売却も、社会経済情勢の変化により思うように進まない。公社の存続・解散、両面からの検討をお願いしたい」と挨拶しました。

委嘱されたのは、不動産鑑定士や税理士、司法書士、金融機関の4人です。

伊那市土地開発公社は、平成21年度末で、面積にして27万平方メートル、簿価総額34億円の土地を保有し、借入金はおよそ26億円です。

土地の先行取得の事業が減少しているほか、更に地価が下落すれば借入金の返済も見込めないなどの課題を抱えています。

平成26年度以降に公社が破綻した場合、市が公社の借入金を返済する事が難しくなり、これ以上この問題を先送りできないとして、市土地開発公社は、去年9月、市に対し、公社の必要性について検討する外部組織の設置を要望していました。

委員長に選ばれた、不動産鑑定士で、都市開発研究所伊那支社社長の平澤春樹さんは、「不良債権処理や再生への手立てはできるだけ早く取り組むほうがいいが、慎重に意見をまとめたい」と話していました。

委員会は、8月下旬を目途に、検討内容をまとめる予定です。 -

153号バイパス 早期事業化など決議

国道153号伊那バイパス促進期成同盟会の今年度の総会が、31日、伊那市役所で開かれ、事業促進や早期事業化などを決議しました。

市役所で開かれた総会には、国道の沿線自治体である伊那市、箕輪町、南箕輪村、宮田村や地元区長などが出席しました。

期成同盟会会長の白鳥孝伊那市長は、「命の道といっても良い地域の発展に欠かせない道。一刻も早い完成が待たれる」と挨拶しました。

総会では箕輪町木下から伊那市青島までの伊那バイパスの事業促進、伊那市青島から駒ヶ根市北の原までの伊駒アルプスロードの早期事業化、道路財源の確保などが決議されました。

同盟会の決議書は、総会に出席した国や県の関係者に手渡されました。

なお、長野県は、国道153号バイパスについて、県の事業ではなく、国の直轄事業とするよう要請を行っていきたいとしています。 -

消防広域化へ 7月3日に協議会初会合

上伊那地域の消防広域化を具体的に検討する協議会が7月に発足し、7月3日に伊那市役所で初会合が開かれます。

31日は、伊那市役所で、伊那消防組合議会全員協議会が開かれ、協議会の組織体制や委員構成、協議事項等の案が報告され、了承されました。

協議会は、設立準備会議を経て伊那市役所で7月3日に初会合が開かれる予定で、平成27年度中に広域消防の新団体発足を目指しています。

説明によりますと、協議会は任意の協議会で名称は「上伊那消防広域化協議会」です。

協議会では、構成する伊那消防組合と、伊南行政組合の市町村長や議員、オブザーバーとして県消防課長と上伊那地方事務所長を加えた18人で協議を進める計画です。

協議会では「広域化の方式について」や「消防本部の位置について」、「消防救急無線のデジタル化」など51項目について検討を行っていきます。

この他に、伊那消防署の移転新築について、平成25年度に用地取得し、平成26年度中に竣工する計画が報告され、了承されました。 -

知事と市長村長 意見交換

長野県が策定を進める新たな5か年計画について、阿部守一知事と、上伊那地域の市町村長の意見交換会が、30日、伊那合同庁舎で開かれました。

長野県では、来年度から県政運営の基本となる新たな5か年計画の策定を進めています。

県では、5か年計画の策定にあたり地域の意見を参考にしようと今月から県内10地域で知事と市町村長との意見交換会を開いています。

30日、伊那合同庁舎で開かれた会合には阿部知事と上伊那の市町村長ら0約60人が出席しました。

このなかで出席した伊那市の白鳥孝市長は観光戦略について、「県や市町村が独自にイベントを行うのでは無く、連携し集中的に誘客をする取り組みを行う事が必要ではないか」と話していました。

これに対し阿部知事は「組織の縦割りなど情報の共有に課題があると感じている。県と市町村の情報のバリアフリー化が必要」と答えていました。

この他に、参加した市町村長からは、「財政面を含め県と市町村の役割分担を明確化する事が必要」との意見に対し、阿部知事は「国の法律で決まっているが、小規模自治体が多い長野県では検討する必要がある」との考えを示しました。

県では、出された意見を参考にしながら、今年の秋までに新しい5か年計画の案をまとめるとしています。 -

NEC長野 土地賃貸借料1/6に

伊那市土地開発公社は、NECライティングの工場用地として造成した美篶工業団地の一部を駐車場としてNEC長野に貸し出していますが、去年4月1日から賃貸面積・賃貸借料とも1/6に減ったことが29日開かれた理事役員会で示されました。

伊那市土地開発公社は、平成19年3月30日から、NEC長野に隣接する美篶工業団地の一部15,957平方メートルを駐車場として年間8,361,798円で貸していましたが、平成23年4月1日からは、その1/6の2,686平方メートルとなり賃貸借料も1,407,883円となっています。

美篶工業団地は、用地取得や造成費用として、6億4800万円を借り入れしていて、利息は、年間300万円にのぼります。

理事の一人は、「現在の賃貸借料では、利息分にも足りない。利息に見合うくらいは、借りてもらえないか。」という意見が上がっていました。

NEC長野では、賃貸部分の縮小は、「NECライティングの撤退による従業員数の減少によるもの」と話しています。 -

補助金返還規定を定めた条例案提出

伊那市は、NECライティングの伊那工場閉鎖に伴い補助金の返還を求めた民事調停を受け、6月市議会に明確な返還規定を定めた商工業振興条例改正案を提出します。

これは29日開かれた定例記者会見で白鳥孝伊那市長が明らかにしたものです。

伊那市はNECライティングが伊那工場を閉鎖したことに伴い補助金1億5,800万円余りの返還を求めていました。

調停で両者の間に債権債務がないことを条件にNECライティングが市に解決金1,000万円を支払うとする調停が先月成立しました。

こうしたことを受け、市側が明確な規定を定めた、商工業振興条例改正案を6月市議会に提出します。

新たに補助金の取り消しについて、市外へ移転した時や施設等に係る事業を中止又は、廃止したときなどの項目を追加しました。

補助金の返還については、該当する年度の前の年度に 交付した補助金の2分の1以内の額を返還させることができるとしています。

また新規企業が、操業開始から5年以内に、市内外へ移転などをした時、交付した補助金の総額10分の1以内、又は2分の1以内のいずれか多い額を返還させることができるとしています。

商工業振興条例改正案は6月4日に開会する6月定例会に提出されることになっています。 -

たかずやの里整備支援基金を新設

伊那市富県の児童養護施設たかずやの里の移転新築について上伊那広域連合は整備支援基金を新設し、広く支援を求めていくことを決めました。

28日は上伊那広域連合議会が伊那市役所で開かれ、基金新設に関する条例案が全会一致で可決されました。

たかずやの里は施設の場所が防災上危険なことや、老朽化が進んでいることなどから移転新築することが決まっています。

土地取得や建設にかかる費用については、現在調査中で、広域連合では国、県の補助制度を活用することで、平成25年度の着工を目指しています。

昨年度、移転新築の費用として100万円の寄付があり、これについては基金に積み立てられるということです。

広域連合では寄付金の募集を6月からはじめることにしています。 -

箕輪町が保育園の建設予定地を3区に打診

箕輪町は、おごち保育園と長岡保育園を統合し、新たな保育園の建設場所として、南小河内公民館の東側の土地を候補地として関係区に打診している事がわかりました。

町の説明によりますと候補地として示しているのは、南小河内公民館の東側の土地で、広さはおよそ6700平方メートルを予定しています。

候補地案は、今月上旬に関係する、長岡、南小河内、北小河内の3区に対して示され、区ごとに検討が行われています。

新保育園の建設については、当初、箕輪東小学校の隣接地で進められていましたが、車の交通量が多いことや敷地面積が狭いことから住民の反対があり、

今年2月の議会で関係予算が減額補正され、建設場所については白紙状態となっていました。 -

伊那市災害時応援協定関係者会議

伊那市と災害時における応援協定を結んでいる団体と市の職員との会議が20日、伊那市の伊那市役所で開かれました。

会議には、医療・物資・復旧などの分野で伊那市と災害時応援協定を結んでいる34団体が出席しました。

会議では伊那市の防災対策の方針・現状を説明しました。

防災対策では、水害予防、地震対策の強化、地域自主防災組織の育成、迅速な情報提供の4つに力を入れていく方針が示されました。

その後、団体と市の担当職員が、災害時にできる協力の内容や、連絡方法などを確認しました。

伊那市では48の団体と災害時の応援に関する協定を締結しています。 -

南ア ユネスコエコパーク登録へ活動

南アルプスの世界自然遺産登録を目指す長野県連絡協議会は、ユネスコが認定する生物圏保存地域・エコパークの登録を進めます。

24日は、伊那市役所で、南アルプス世界自然遺産登録長野県協議会の今年度の総会が開かれました。

協議会は、南アルプスがある伊那市、飯田市、富士見町、大鹿村で組織されています。

今年度の事業で、中央構造線エリアのジオパークの活動を推進することと、ユネスコ・エコパークの登録に向けた活動を行なうことが示され了承されました。

ユネスコ・エコパークは、人間と環境の間に生じる衝突や問題の解決を目的としたプログラムです。

生物多様性の保存と、人間生活や地域社会の持続的な発展が、調和できている地域を認定するものです。

協議会では、今年度中の登録申請を目指したいとしています。 -

伊那市 地域自治区長に辞令交付

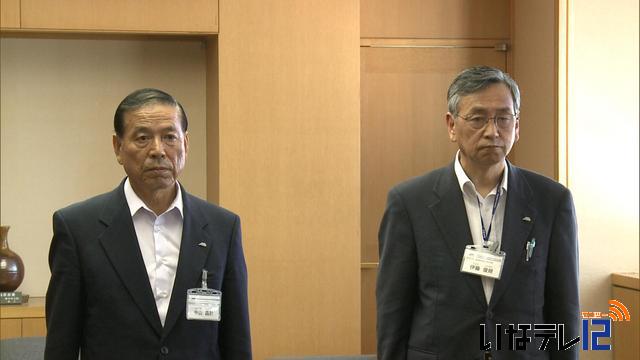

伊那市高遠町と長谷の地域自治区長の辞令交付式が、23日、伊那市役所で行われました。

高遠町地域自治区長には、伊藤俊規さんが、長谷地域自治区長には中山晶計さんが再任され、この日、白鳥孝市長から辞令が交付されました。

白鳥市長は、「6年が経過した合併は順調に進んでいると思う。

高遠の歴史と文化、長谷の大自然を活かしながら、全国に確たる地域になるよう一緒に取り組んで欲しい」と話しました。

高遠町の伊藤地域自治区長は、「地域の振興と発展のため力を尽くしていきたい」、長谷の中山地域自治区長は、「地域力を高めていきたい」とそれぞれ挨拶しました。

地域自治区長の任期は、平成26年5月22日までの2年間となっています。 -

箕輪町と幸田町が災害時の相互協定

箕輪町は、災害が発生した際に互いに協力し合う協定を昨日、愛知県幸田町と結びました。

21日は、箕輪町役場で調印式が行われ、平澤豊満箕輪町長と大須賀一誠幸田町長が協定書を取り交わしました。

幸田町では町内の中学生が平成7年から3年間、箕輪町内の農家で農業体験を行っていました。

これが縁で、幸田町側から防災協定締結の打診があり交流や協議を進めた結果、今回の締結となりました。

幸田町は愛知県の中部に位置し、人口はおよそ3万8500人。

自動車関連産業が盛んな町で工業出荷額は箕輪町のおよそ10倍ということです。

協定は、食料や飲み物、生活必需品の供給の他、被災者の一時受け入れのための施設も提供するとしています。

箕輪町が自治体と災害時の協定を結ぶのは2005年の東京都豊島区に続いて2件目です。 -

食育推進で応援事業所に認定

伊那市食育推進会議は、今年度新しく、市内の食育推進に取り組む飲食店などを食育推進応援事業所に認定する事業を行う考えです。

18日夜、第一回の食育推進会議が伊那市役所で開かれ、委員などおよそ30人が出席しました。

飲食店や食品製造・販売事業所で、料理の栄養成分の表示や、ヘルシーメニューの提供、食に関する体験型活動の実施など、食育を推進する事業所を応援事業所として認定する計画案が示されました。

認定されると、店舗にステッカーなどを掲示できる他、伊那市が活動の内容をホームページで紹介します。

また、昨夜は新しい委員に酒井茂副市長から委嘱書が手渡されました。

役員選出で会長には、伊那西小学校の小平廣幸校長が選ばれています。

272/(金)