-

中病 3年連続赤字の見込み

伊那中央行政組合議会臨時会全員協議会が24日伊那市役所で開かれ、昨年度の伊那中央病院の決算は7億4千万円の赤字見込みになることが報告されました。

赤字は3年連続です。

伊那中央行政組合の報告によりますと、令和元年度の伊那中央病院の収入は126億9千万円、支出は134億3千万円で、純損益は7億4千万円の赤字となる見込みです。

決算が赤字となるのは平成29年度から3年連続です。

要因として、新型コロナウイルスの影響や、北棟の建築に伴う減価償却・職員の増加による給与が増加したためとしています。

白鳥孝組合長は「収益は前の年度に比べて堅調に伸びていて病院経営には問題ない状況だ」と話しました。

また伊那中央病院では、紹介状がなく初めて受診した患者が支払う特別初診料2,000円を、10月1日から5,000円に値上げするとしています。

再診の場合は2,500円となります。

全員協議会の最後には、新型コロナウイルスに日々対応している医療従事者に向けて激励の拍手が送られました。 -

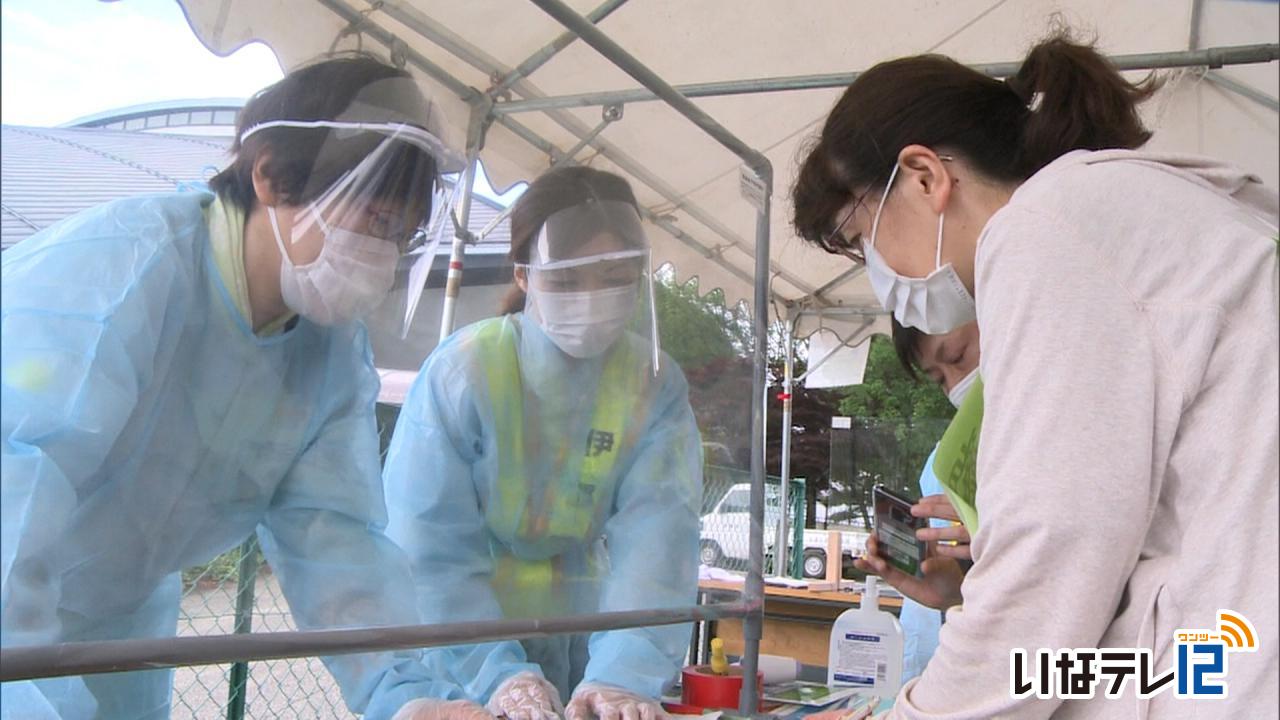

新型コロナ対策し避難所開設訓練

伊那市の職員を対象にした伊那市災害対策本部訓練が24日行われました。

今年は初めて新型コロナウイルス対策をした避難所の設営や受け入れ訓練が行われました。

伊那市役所に本部を置き、伊那市武道館ではコロナ対策をした避難所の設営や受け入れ訓練が行われました。

受け入れ訓練では、住民役の職員が訪れると、防護服やフェイスシールドを身につけた職員が体温測定や健康状態を確認していました。

聴覚障がいがある人も想定し、マスクをずらし口元を見せたり、絵や筆談を使いコミュニケーションをとっていました。

問診を終えると、新型コロナの症状が疑われる人は、プラスチックの仕切りに覆われたスペースや室内用テントへと誘導されていました。

訓練が行われた伊那市武道館の広さは460平方メートルです。

この広さの避難所ではこれまで140人程の受け入れが可能でしたが、間隔を2メートル空けるなどのコロナ対策を行うと45人程しか受け入れられないという事です。

市では避難所での感染防止対策を進めていく一方、地区の会所やホテル、知人宅なども避難所として市民に示していきたい考えです。

-

木製カップホルダー作製

伊那市は、地域産材を使った木製カップホルダーを作製しました。

蓋つきのカップホルダーは上伊那産のヒノキが使われています。

紙コップ置きホルダーは西箕輪吹上のヤマザクラが使われています。

伊那市が市内の木工職人に依頼し、各30組を製作しました。

会議などでペットボトルやプラコップの代わりに使用することで、プラスチックごみの削減につなげる狙いです。

伊那市では庁舎内で利用をすすめ、商品化につなげていきたいということです。

-

市庁舎で「信州Greenでんき」活用

伊那市は、長野県内の水力発電所で発電された電力を市役所本庁舎と長谷総合支所で活用していることを発表しました。

伊那市は、CO2の削減とエネルギーの地産地消を進めようと、長野県企業局の水力発電所で発電した電力を、市内の電力小売事業丸紅伊那みらいでんきから購入し今月1日から活用を始めています。

水力発電所は東春近の春近発電所や長谷の美和発電所など県内17か所です。

供給量は年間およそ90万キロワットで、本庁舎と長谷総合支所で使う電力のすべてを賄います。

今回の導入により年間447トンの削減につながるということです。

伊那市では公共施設から排出されるCO2を2016年の1万2,725トンから、2030年までにおよそ4200トン減らすことを目標としています。

長野県は信州産の再生可能エネルギーの活用を推進する「信州Greenでんき」プロジェクトを進めていて、県内の自治体での導入は伊那市が初めてだということです。

-

レジ袋有料化に合わせエコバッグ配布

伊那市は、プラスチックごみの削減や、再生可能エネルギーの活用など環境保全に関する施策を進めています。

23日は市役所で定例記者会見が開かれ、白鳥孝市長が取り組みについて発表しました。

この一環として、伊那市は、使い捨てプラスチックごみの削減を進めようと、全国の小売店でレジ袋が有料となる7月1日にコンビニエンスストアでエコバッグの無料配布を行います。

こちらが伊那市が配布するエコバッグです。

色は3色あり、「伊那から減らそうCO2」とデザインされています。

縦35センチ、横30センチ、マチは13センチの大きさで、畳むことで小さく持ち運ぶことができます。

伊那市では、環境保護の施策の方向性を示す「伊那市環境基本計画」を定めていて、CO2や使い捨てプラごみの削減を目指しています。

7月1日から全国の小売店でレジ袋の有料化が義務づけられることに合わせ、今回配布することにしました。

配布が行われるのは、市内のコンビニエンスストア27店舗で、時間は7月1日の午前10時からです。

各店舗100枚で、なくなり次第終了となります。

-

共生ビジョンでCATV活用

伊那地域定住自立圏共生ビジョン協議会が23日伊那市役所で

開かれ今年度の新たな取り組みとして伊那ケーブルテレビの放送システムを活用した情報配信が承認されました。

協議会は伊那市、箕輪町、南箕輪村の民間企業や商工団体の代表など約20人で構成されています。

協議会は人口減少社会に対応するための取り組みを進めていて今年度は新たに伊那ケーブルテレビの放送システムを活用し3市町村の行政情報の強化を図ります。

子育て支援や空き家、地域公共交通などに関する情報を共有するもので事業費は1,300万円となっています。

協議会ではほかに来年度からの第2期伊那地域定住自立圏共生ビジョン策定について意見が交わされました。

委員からは農業振興や子どもの居場所づくりについても検討してもらいたいとの意見が出されていました。

第2期共生ビジョンは来年度からの取り組みの具体策を示すもので期間は5年間となっています。

-

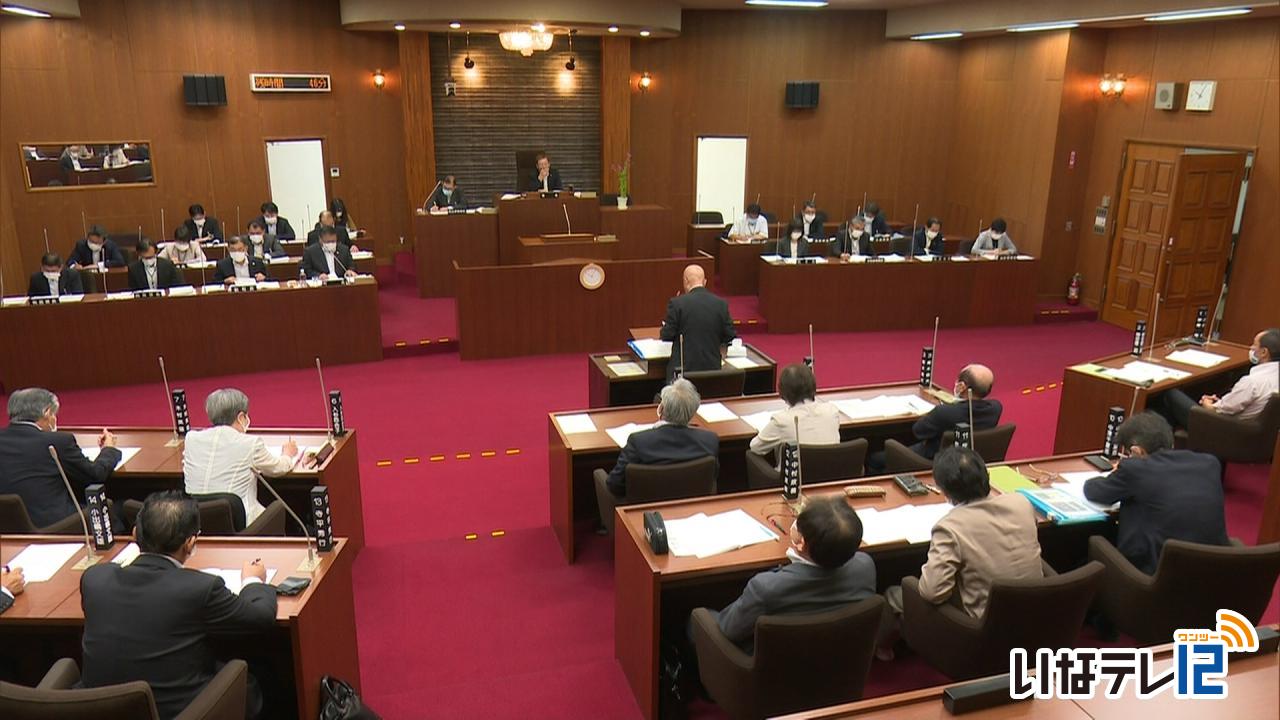

伊那市議会6月定例会閉会

伊那市議会6月定例会は、市側から提出された議案すべてを原案通り可決し19日、閉会しました。

この日は、市独自のコロナ対策費などを盛り込んだ一般会計補正予算案など、委員会に付託されていた12議案すべてが原案通り可決されました。

また、今議会に提出されていた請願陳情のうち、県立高校の第2期再編をすすめる長野県教育委員会に対して、コロナ禍の中で拙速な決定を行わず、住民の声を聞いてすすめるよう求める陳情は不採択となりました。

このほか、国の責任による35人学級推進と教育予算の増額を求める意見書の提出など、5つの議員提出議案はすべて全会一致で可決されました。

-

白鳥町長が「おとう飯」に挑戦

箕輪町の白鳥政徳町長は、男女共同参画を進める一環として、普段料理をしない人でも簡単に作れる「おとう飯」に挑戦しました。

17日、町文化センターで、白鳥町長が町の職員で女性活躍推進コーディネーターの中野友美さんと一緒に料理に挑戦しました。

作ったのは、新型コロナの影響で消費が減った牛乳を使った「きのこミルクスープ」です。

「おとう飯」は男性の料理への参画を進める国のキャンペーンです。

箕輪町でも男性に家事にとりくんでもらおうと、広報番組「もみじチャンネル」で収録を行いました。

この様子は、町広報番組「もみじチャンネル」の中で20日から放送されます。

今後は別のメニューも放送する予定です。

-

箕輪町で外国人向け相談会

箕輪町は、新型コロナウイルスの影響で経済的な困難を抱えている外国人を対象に、生活全般に関する相談会を17日、町役場で開きました。

相談には、町の税務課の職員のほか、外国人生活相談員、社会福祉協議会の職員などが応じました。

新型コロナの影響で生活が変わったり、経済的な困難を抱えている町内の外国人からの問い合わせが増えていることから、相談会を初めて開きました。

相談者は、住宅に関する相談や納税期限の猶予があるかなどを質問していました。

箕輪町によりますと、先月町に寄せられた外国人からの生活に関する相談件数は433件で、そのうち14件が新型コロナの影響による勤務先からの雇止めや解雇に関するものだったということです。

町では今後、月に1回、外国人向けの生活全般に関する相談会を開いていくとしています。

なお、この日相談に訪れた外国人は17世帯27人だったということです。

-

箕輪町 外国人向けのフェイスブック開設

箕輪町は、町内に住む外国人に向けて英語やポルトガル語のフェイスブックを使った、情報発信をはじめました。

こちらが外国人向けのフェイスブックです。

コロナウイルス感染拡大による影響で外国人対応の相談が急増したことから、正確な情報をより早く届けるため、始めたものです。

すべてポルトガル語で書かれたものや、外国人でもわかりやすいようにひらがなで書かれたものが投稿されています。

町では現在、ポルトガル語の通訳ができる相談員がいて、窓口で相談を受け付けています。

相談に来る外国人の多くがフェイスブックを見ていることから、情報発信のツールとしてアカウントを開設しました。

町では、今後、日本語講座の開催や、生活相談・税に関する相談会を開き、相談の内容を踏まえ情報発信していくとしています。

-

事前放流に関する治水協定締結

伊那市長谷の美和ダムを管理する国と箕輪町の箕輪ダムを管理する長野県は洪水前に水を放流することができる事前放流に関する治水協定をこのほど利水関係者と締結しました。

2日伊那市の伊那合同庁舎で伊那圏域大規模氾濫減災協議会が開かれ協定締結に関する説明がありました。

事前放流は雨が降る前にあらかじめ水位を下げ洪水調節機能を強化するものです。

去年の台風19号では事前放流できる県内のダムは限られていて

各地で水害が発生しました。

美和ダムは台風19号により急きょ事前放流をしましたが放流の目安などが設定されていなかったため協定締結により放流量などをあらかじめ設定する実施要領を作成します。

高遠ダムは美和ダムの補完的な役割のため事前放流の予定はないということです。

-

予算規模3億2千万円の第3弾経済対策

伊那市は新型コロナウイルス対策としてプレミアム応援券の発行など予算規模3億2千万円の第3弾経済対策を行います。

これは9日市役所で開かれた伊那市議会一般質問で白鳥孝市長が議員の質問に答えたものです。

経済対策で発行されるプレミアム応援券は市民を対象に1セット1万5千円分を1万円で購入できるものです。

応援券は市内の飲食、宿泊、タクシー・運転代行、理美容など新型コロナウイルスの影響を受けた業種限定で使うことができます。

7月11日の発行を予定していて1人2セット2万円まで購入できます。

また外出の機会を増やし消費喚起につなげるため、ぐるっとタクシーを7月から9月までの3か月間、無料とするほか市内を走る循環バスを8月の1か月間一律10円で運行する予定です。

この他経済対策は制度資金信用保証料の増額など10事業、総額は3億2千万円で今議会に提出されます。

-

箕輪町クーポン券配布事業利用実績報告

箕輪町は、新型コロナウイルスの影響による支援策として先月行った、町内の飲食店で使える2,000円分のクーポン券配布事業について、これまでにまとまっている利用実績を報告しました。

8日開かれた箕輪町議会6月定例会一般質問で、白鳥政徳町長が議員の質問に答えました。

クーポン券配布事業は、新型コロナウイルスの影響で営業の自粛が続いた町内の飲食店を支援する目的で、18歳までの子どもがいる世帯に、子ども1人につき2,000円分のクーポン券を配布しました。

対象になったのは、2,355世帯で、40,370枚、800万円分が配布されました。

8日現在までの集計では、15,607枚、率にして38.7%の利用が確認されています。

また、国が国民に一律で10万円を給付する、特別定額給付金については、4日現在で町内の93%の世帯にすでに給付が行われたということです。

-

新型コロナ対策で改修費などを南箕輪村が支援

南箕輪村は、新型コロナウイルス対策として施設の改修などを行った村内事業者に対し、費用の一部を補助します。

村議会全員協議会が8日に役場で開かれ、村が概要を説明しました。

これは、「新しい生活様式対応支援事業」として、村が支援するものです。

対象は、小売業、飲食業、宿泊業など直接顧客と対面応対する事業者です。

各業界から示されるガイドラインなどに沿って行った模様替えや改修、備品購入などの費用の2/3以内・上限10万円を、1事業者1回支援します。

5月1日から8月31日までに実施したものが対象で、申請期限は9月30日までとなっています。

村では、事業費およそ300万円を6月議会最終日に提出する予定です。

また8日は、昨年度のふるさと納税の実績が報告されました。

寄付件数は、前の年度より1,072件少ない1万2,536件で、寄付金額は1,500万円ほど少ない約1億3,200万円でした。

唐木村長は、「今年度は新型コロナの影響が予想される。新たな返礼品を模索しながら取り組んでいきたい」と話していました。 -

伊那市議会一般質問日程短縮

伊那市議会は、議会運営委員会を5日伊那市役所で開き、新型コロナ対策として6月定例会一般質問の日程を、3日間から2日間に短縮することを決めました。

一般質問は、9日から11日の3日間の予定でしたが、9日と10日の2日間に短縮して行います。

複数の議員で質問内容が同様のものについては、各会派で調整し、とりまとめることになっています。

伊那市議会は議長含め21人の議員がいて、質問者は、1日目は7人、2日目は5人の予定です。

なお、議場入り口などのドアを空けて換気をするほか、質問が終わると、事務局が質問席のアルコール消毒を行うということです。 -

気候非常事態宣言

世界的に異常気象が相次ぐ中、南箕輪村は5日、温暖化対策に総力を挙げて取り組む決意を示す「気候非常事態宣言」を出しました。

5日は、唐木一直村長や丸山豊議長らが記者会見を開きました。

唐木村長が宣言文を読み上げました。

村議会は気候非常事態を宣言するよう村に求める決議案を3月定例会で提出し全会一致で可決していました。

宣言は、2050年までに二酸化炭素の実質的な排出量ゼロを目指すもので、再生可能エネルギーへの転換などに取り組むとしています。

県によりますと県内の市町村で気候非常事態宣言を出したのは南箕輪村が7例目だということです。

-

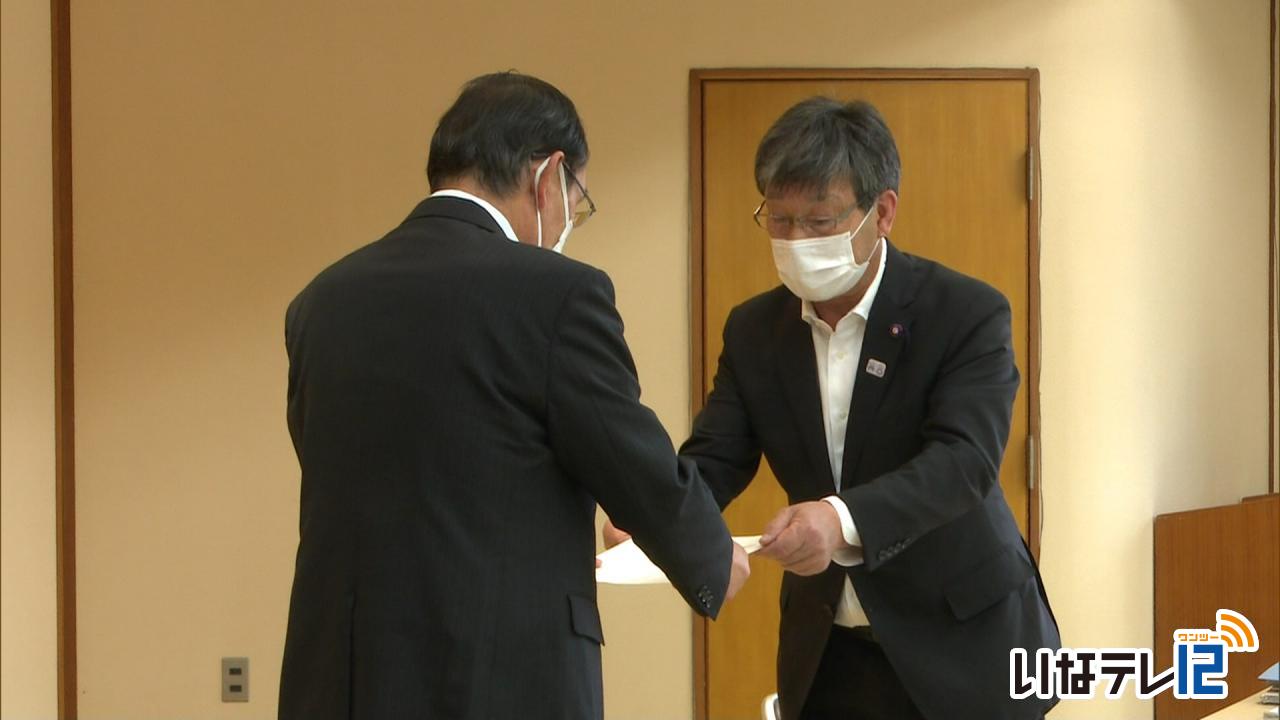

南箕輪村議会が唐木村長に提言

南箕輪村議会は、唐木一直村長に対し、新型コロナウイルス対策と、大芝の防災研修センター建設に関する提言を、3日に行いました。

この日は、南箕輪村議会の丸山豊議長らが村役場を訪れ、新型コロナ対策などの内容を唐木村長に提言しました。

提言したのは、新型コロナ対策では、自粛・休業の影響を受けた事業所に対し資金繰り対策などの支援を講じることや、医療や介護、子育て関係の事業所に応援金など直接的な経済支援を行うことなどです。

また、大芝荘の隣に建設中の防災研修センターに関して、防災や研修の機能を保持した上で、合宿利用など、大芝荘と共有して利用できるよう配慮することや、コワーキングスペースの確保など、副次的に利用できるオフィス環境を充実させることなども提言しました。

議会では、新型コロナ関連の更なる対策強化や、より良い施設建設に向けて提言を行うことにしました。

丸山議長は「議会として協議したものです。今後の対応で配慮していただきたい」と要望しました。

唐木村長は「提言を検討しながら、できるものはすぐに手を付けていきたい」と答えていました。

-

災害時のコロナ対策を市町村に呼び掛け

長野県や市町村が土砂災害対策について連携を図る会議が昨日伊那市の伊那合同庁舎で開かれ、県は市町村に対し災害発生時の新型コロナウイルス対策に取り組むよう求めました。

2日は上伊那地域総合土砂災害対策等推進連絡会が開かれ、およそ30人が参加しました。

連絡会では、長野県が先月まとめた災害発生時の新型コロナウイルス感染症対策について説明があり、市町村の協力を呼びかけました。

対策の基本的な方針は「3密回避」と「徹底した感染症対策」で、具体的には、指定避難所外の避難先の確保、ホテルや旅館の避難所としての活用、感染症対策用資器材の備蓄などがあげられています。

県の担当者は「県の対策を参考に市町村でも対応を進めてほしい」と呼びかけていました。

2日はほかに今年度の取り組みの方針が示され、了承されました。

今年度は、土砂災害危険か所のパトロールや、伊那建設事務所管内の砂防施設の見学会の実施などを行う計画です。

-

箕輪町議会6月定例会開会

箕輪町議会6月定例会が1日開会し、2,600万円を追加し総額を134億7,300万円とする、一般会計補正予算案など19議案が提出されました。

一般会計補正予算案の主な内訳は、大出の農産物直売所「にこりこ」一帯のリニューアル工事費に2,000万円、新型コロナ対策として、飛沫感染を防ぐため庁舎窓口に番号発券機・呼び出しシステムの整備に148万円、保育対策総合支援事業として町内の保育園に消毒液やマスクなどの整備費に400万円などとなっています。

このほか、今議会では町内の事業者を対象に、政府が進める「新しい生活様式」への対応支援金として600万円の予算を盛り込んでいます。

事業者が飛沫感染防止や3密を避けるために必要とする、空気清浄機やアクリル板の仕切りなど備品の整備費に対して上限10万円を補助するもので、1日から受け付けを始めています。

町議会6月定例会は、8日と9日に一般質問、15日に委員長報告と採決が行われます。 -

南箕輪村議会6月定例会開会

南箕輪村議会6月定例会も1日開会し、465万円を追加し、総額を83億6500万円とする一般会計補正予算案など16議案が提出されました。

一般会計補正予算案の主な内訳は、沢尻区コミュニティセンターのエアコン設置、南殿防災用倉庫の整備に440万円となっています。

このほかに、新型コロナウイルスの影響を受けた村内事業者の資金繰り対策として融資をする、商工業振興資金貸付金の増資に2,000万円となっています。

また、災害時避難所での携帯電話などの電源確保のための、非常用移動式蓄電池の財産取得に関する議案が提出されました。

村議会6月定例会は、10日と11日に一般質問、12日に委員長報告と採決が行われます。

-

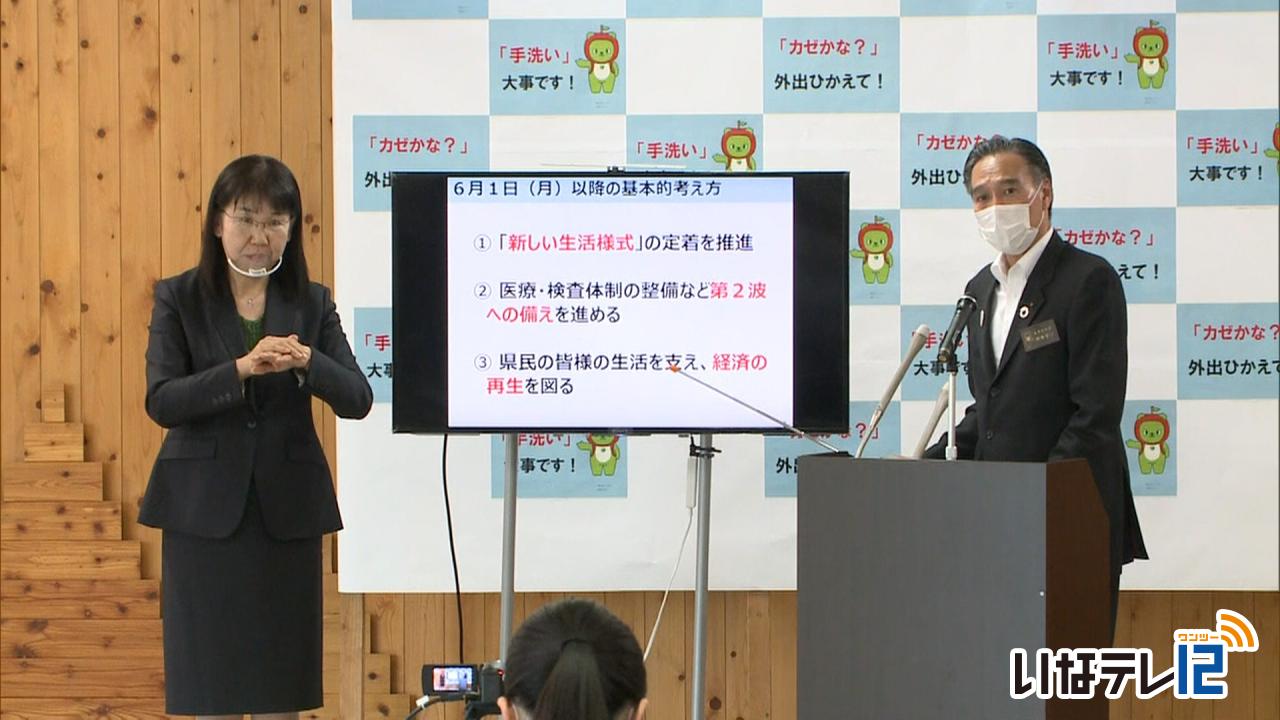

長野県の社会経済活動再開へ

阿部守一長野県知事は29日県庁で記者会見を開き新型コロナウイルスに対応した段階的な社会経済活動再開の計画、ロードマップを発表しました。

社会経済活動再開について阿部知事は来月1日から18日までを

事業活動を再開しつつ安心して客の受け入れができるよう準備する期間としています。

来月19日から7月9日までは県が需要の拡大を支援し近隣県との交流の拡大を図る期間としています。

7月10日から31日までは県が経済活動の活性化を支援し全国との交流拡大を図る期間としています。

8月1日以降は新しい生活様式に適合した経済活動の定着により

経済の再生を図る期間としています。

人の移動については来月19日から原則として往来自由としています。

長野県によりますと県内では今月13日以降新型コロナウイルスへの新たな感染者は確認されていません。

また30日午後4時現在の感染者数は76人でそのうち69人が退院しているとういことです。

-

伊那市議会6月定例会 開会

伊那市議会6月定例会が今日開会し、新型コロナ対策1億8,000万円を含む、6億8,500万円を追加する補正予算案など10議案が提出されました。

補正の主な内容は、新型コロナウイルス対策に1億8,000万円で、内訳は、ひとり親家庭への給付金に1,000万円、小中学校のタブレット端末の整備に4,800万円、伊那市観光への補助金に4,500万円などとなっています。

コロナ対策の他には、環状南線の工事請負費に3億6千万円、新山保育園建て替えに向けた仮園舎の整備費用に1,900万円などとなっていて、一般会計補正予算案の総額は6億8,500万円となっています。

今議会では他に、「まち・ひと・しごと創生基金」「新型コロナウイルス対策応援基金」の設置に関する条例の改正など10議案が提出されています。

6月定例会は、9日から11日まで一般質問、19日に委員長報告と採決が行われます。

また、今日は議長発議で「議会改革特別委員会」と「道路・戸草ダム問題等特別委員会」の2つの特別委員会が設置されました。

議会改革特別委員会の委員長は飯島光豊さん、道路・戸草ダム問題等特別委員会の委員長は飯島尚幸さんに決まりました。

-

県新型コロナウイルス感染症等対策条例(仮称)制定へ

新型コロナウイルス対策に関する長野県からのツイッター・ライン情報です。

長野県では、「長野県新型コロナウイルス感染症等対策条例(仮称)」の制定を進めています。

その骨子に対する県民の皆さまからのご意見を、6月10日まで募集します。

提出先

郵送 380-8570

FAX 026-233-4332

メール bosai@pref.nagano.lg.jp

骨子案については

「長野県新型コロナウイルス感染症等対策条例(仮称)」を検索

-

伊那市の仕事を紹介する動画 公式HPに公開

伊那市は、新型コロナウイルスの影響で来年の春市の職員を目指す人を対象にした説明会を中止したことから、HP上に仕事内容などについて紹介する動画を公開しています。

動画は、伊那市の公式ホームページから見ることができます。

給与や福利厚生などについて説明するおよそ16分の動画と、職員が仕事内容ややりがいなどについて話すおよそ22分の動画の2種類です。

動画には、若手職員、転職経験のある職員、学芸員、ベテラン職員の4人が、志望動機や休日の過ごし方の他、市役所を目指す人へのメッセージが収められています。

市では、多くの人に見てもらい、就職活動に役立ててもらいたいと話しています。 -

政府支給布マスク 長野県で配達はじまる

政府が支給する布マスクの配布が23日から県内でも始まりました。

長野市の長野中央郵便局では、配達員が2枚1セットの布マスクをバイクに積み込み午前11時過ぎに出発していきました。

感染リスクが高いエリアから配達するため、この日の配達分は、長野市の北部のみで、他の地域は、政府から各郵便局に届き次第順次配達されるということです。

長野中央郵便局の林光宏部長は、「緊急事態宣言も解除されたが、気をゆるめないことが大事ということで配達させていただく。」と話しています。

配達は、通常の郵便を優先しながらその合間や終えた後に配るということです。

長野中央郵便局を出発した配達員は、各家庭や事業所のポストに投函していました。

マスクを受け取ったある女性は「本音を言えばもっと早く来て欲しかった」と話していました。 -

伊那市第2弾のコロナ支援

伊那市の白鳥孝市長は、新型コロナウイルスの影響を受けている世帯や事業者を支援する第2弾の予算措置について、22日開かれた定例記者会見で発表しました。

予算規模は1億8,000万円となっています。

22日の定例記者会見で、白鳥市長は1億8,000万円規模となる第2弾の予算措置について説明しました。

児童扶養手当を受給しているひとり親家庭に対して、未就学児は2万円、小中学生は1万円、高校生は2万円を子どもひとりにつき支援します。

対象は680人ほどで予算額は1千万円です。

「生活困窮世帯への食料品の配布」は、伊那市社会福祉協議会で緊急小口資金を利用する人などを対象に、3,000円相当の保存食350セットを配布するもので、予算額は100万円です。

また、公立・私立の保育園の利用者に対して、保育料と副食費を減免する事業に120万円が盛られています。

他に、「災害避難所の新型コロナウイルス対策」に800万円、「テイクアウト・デリバリー業者の支援」に500万円、「旅行業者、バス・タクシー業者等の支援」に500万円、「福祉事業者の運営支援」に330万円、などとなっています。

新型コロナ対策第2弾の総額は1億8,000万円となっていて、この補正予算案は6月議会に提出されること -

箕輪町 雇用調整助成金相談窓口開設

箕輪町は、新型コロナウイルスの影響により休業などを行っている町内の事業主に対して、従業員の休業手当などを助成する、雇用調整助成金活用についての無料相談窓口を、20日開設しました。

窓口は、産業支援センターみのわに設置され、無料で相談をすることができます。

箕輪町松島の社会保険労務士、小口智世さんが、助成金給付の可否や、手続きの仕方などの相談に応じます。

個別に対応し、個人情報などの秘密は守られます。

相談したいときは、町役場商工観光推進室商工係へ電話かFAX、メールで事前に予約が必要です。

箕輪町では、新型コロナウイルスの影響で休業している町内の事業主に対して、雇用調整助成金を活用し、雇用を維持してもらおうと、窓口を開設しました。

窓口は当面の間開設されるということです。

電話:96-8300 FAX:96-8301

メール:sangyou@town.minowa.lg.jp -

伊那市行政委員3人 辞令交付式

教育や監査など伊那市の行政委員3人を任命する辞令交付式が、20日市役所で行われました。

この日は、市役所で辞令交付式が行われ、白鳥孝市長から、3人に辞令が交付されました。

教育行政に意見する教育委員会委員には原田 信子さんが任命されました。

2期目の原田さんは、「伊那市の教育のために尽力したい」とあいさつしました。

市の行政の全般について監査する監査委員には、宮島 良夫さんが任命されました。

1期目の宮島さんは、「公正・公平な監査に取り組みたい」とあいさつしました。

職員の処遇への不服の申し立て等を聞き判断する公平委員会委員に宮坂 文子さんが任命されました。

2期目の宮坂さんは精一杯努めたいとあいさつしました。

教育委員会委員の原田さんと公平委員会委員の宮坂さんの任期は4年間、伊那市議会議員で監査委員の宮島さんは、議員の任期までとなっています。

-

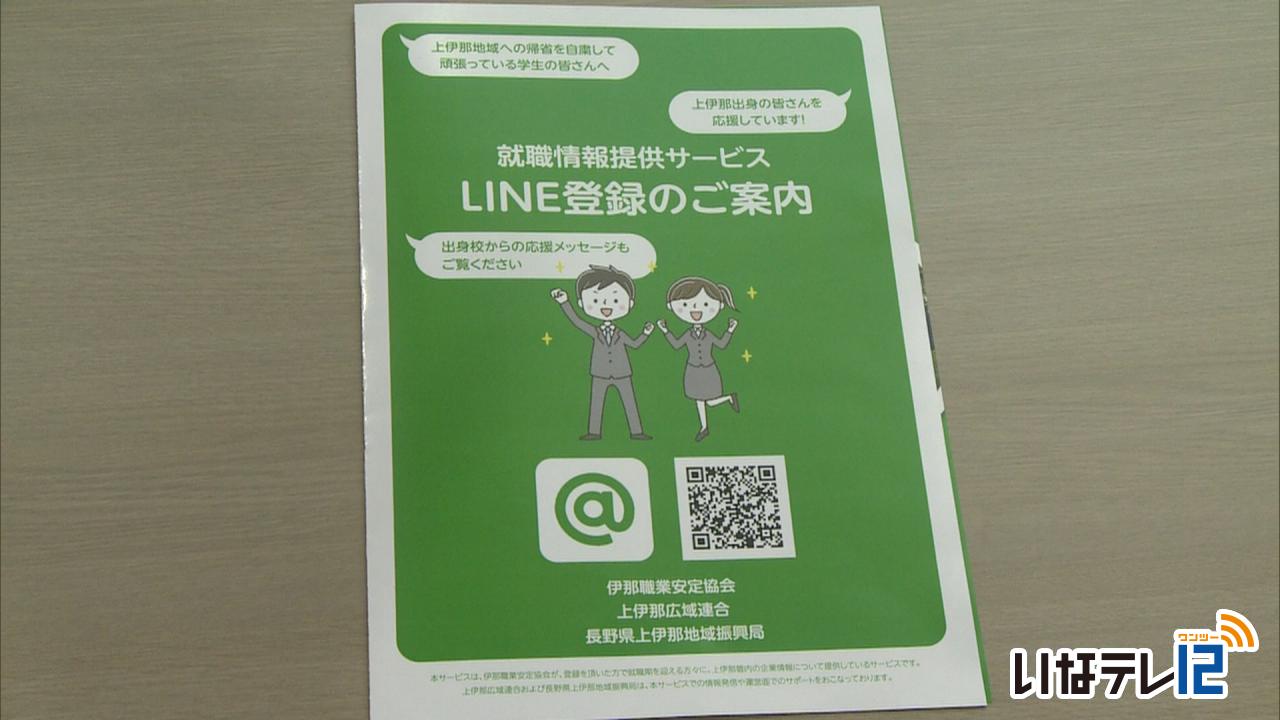

帰省自粛の学生 就活支援に情報提供

上伊那広域連合は、新型コロナの影響で、帰省を自粛している学生の地元での就職活動を応援しようと通話アプリLINEを使った情報提供を始めました。

上伊那広域連合が作成したパンフレットは、LINE登録を呼びかけるものでQRコードが掲載されています。

通信制を含む上伊那10校の高校の教諭たちからのメッセージも載せられています。

上伊那広域連合では、県外に進学した学生の地元での就職を応援しようと様々な取り組みを進めていますが、今年は新型コロナの影響で学生に帰省の自粛が呼びかけられています。

自粛中の学生に対し何かできないかと、LINEによる就職情報の提供を始めました。

また、パンフレットに載せられたQRコードから上伊那で働く先輩たちの応援メッセージ動画も開くことができます。

現在3人のメッセージが公開されていて、順次増やしていく予定です。

上伊那広域連合では、このパンフレットを1800部作成しました。

伊那市や南箕輪村などが行う帰省を自粛する学生に地元産の食品をおくる応援便に同封しているほか、各市町村役場で配布しているということです。

-

緊急事態宣言解除で阿部知事が会見

長野県を含む39の県で緊急事態宣言が解除されたことを受け、阿部守一長野県知事は今日記者会見を開き、県としての方針を示しました。

15日は午後4時40分から県庁で記者会見が開かれ、阿部知事が方針を説明しました。

接客を伴う飲食店の休業は21日までとし、観光・宿泊業は特定警戒都道府県から人を呼び込まないよう呼びかけました。

食事提供・遊戯施設は感染防止対策を徹底したうえであすから通常営業を可能とするとの方針を示しました。

282/(土)