-

再生可能エネルギーエリアに

伊那市の白鳥孝市長は、上伊那広域連合が来年3月の稼働に向けて建設を進めている富県の上伊那クリーンセンター周辺を、伊那市再生可能エネルギーエリアと位置づけ、活用を検討していることを7日に明らかにしました

これは7日に市役所で開かれた市議会一般質問の中で議員の質問に答えたものです。

現在、富県では、来年3月の稼働を目指して、新ごみ中間処理施設「上伊那クリーンセンター」の建設が進められています。

周辺には上伊那森林組合のペレット工場や春富土地改良区の小水力発電施設などがあります。

市では現在、この周辺を伊那市再生可能エネルギーエリアと位置づけ活用を検討しているということです。

白鳥市長は「子ども達を対象にエネルギーについて勉強や体験ができる取り組みも考えている」と話していました。

また白鳥市長は、老朽化により現在建て替えが進められている市営住宅の若宮団地について、地元産材などの木質バイオマスを使った新しい団地をつくる計画があることも示しました。 -

村議会9月定例会開会

南箕輪村議会9月定例会が5日に開会し、一般会計補正予算案など12議案が提出されました。

一般会計補正予算案は、1億6,800万円を追加するものです。

主な事業は、小中学校の空調設備設置に向けた設計委託料に870万円。

村道105号線沿いの中央墓地公園のブロック塀撤去に500万円。

女性模擬議会・中学生模擬議会の放送委託料に54万円などとなっています。

村議会9月定例会は、19日と20日に一般質問、21日に採決が行われ閉会する予定です。 -

私立保育園や幼稚園 エアコン設置補助

伊那市の白鳥孝市長は、市内の私立保育園や認定こども園、幼稚園に対しエアコン設置費用の補助を来年度から実施する考えを示しました。

5日開かれた市議会一般質問で白鳥市長が議員の質問に答えたものです。

伊那市では、熱中症対策として来年の夏までに市内の公立保育園や子育て支援センターにエアコンを設置する計画で、市議会9月定例会に設置に関する補正予算案を提出しています。

エアコン設置の補助は、市内の私立保育園や幼稚園、認定こども園を対象に市が単独で実施するものです。

伊那市では、今年度中に補助要綱を決め、来年度から実施する計画です。

-

白鳥政徳町長 正式に出馬表明

箕輪町の白鳥政徳町長は、任期満了に伴い、11月に行われる町長選に立候補し2期目を目指すことを3日、正式に表明しました。

3日開会した町議会9月定例会の開会のあいさつで表明しました。

白鳥町長は「向こう4年間、町政に取り組む覚悟をかため、11月の箕輪町長選挙に再度、立候補することを決意した」と述べました。

また、白鳥町長は「おおむね順調に町政運営を進めることができた」と4年間を振り返り、「豊かさや幸せを実感できるまちづくりに全力をつくしたい」と話しました。

政策については地域や現場の声を聞いてとりまとめ、後日公表するとしています。

白鳥町長は、昭和29年8月17日生まれで、現在64歳です。

県立病院機構本部事務局長や松本地方事務所長などを務めたのち2014年の町長選に初めて立候補し、新人同士の一騎打ちを制して初当選しました。

箕輪町長選挙は11月13日告示、18日に投開票の日程で行われます。

町長選にはこれまで立候補を表明している人は他にいません。

-

猛毒カエンタケ 鳩吹公園で見つかる

極めて強い毒性を持ち、触れることさえ危険とされているキノコ「カエンタケ」が3日、伊那市の鳩吹公園で見つかりました。

カエンタケが見つかったのは、鳩吹公園の南側です。

朝、公園を管理する振興公社の職員が見つけました。

この場所では、4年ほど前から毎年この時期に見かけるようになり、振興公社では見回りをしていました。

カエンタケは、初夏から秋にかけて発生する強い毒性のキノコで、食べると死亡率が高く、触れただけで皮膚が炎症を起こすとされています。

元信州大学農学部の教授で自然科学に詳しい伊那市西町の建石繁明さんは、「猛毒のキノコなので、万が一見つけても絶対にさわらないで欲しい」と話します。

振興公社では、対策としてこの付近をガスバーナーで焼き、殺菌のために石灰を撒いたということです。

-

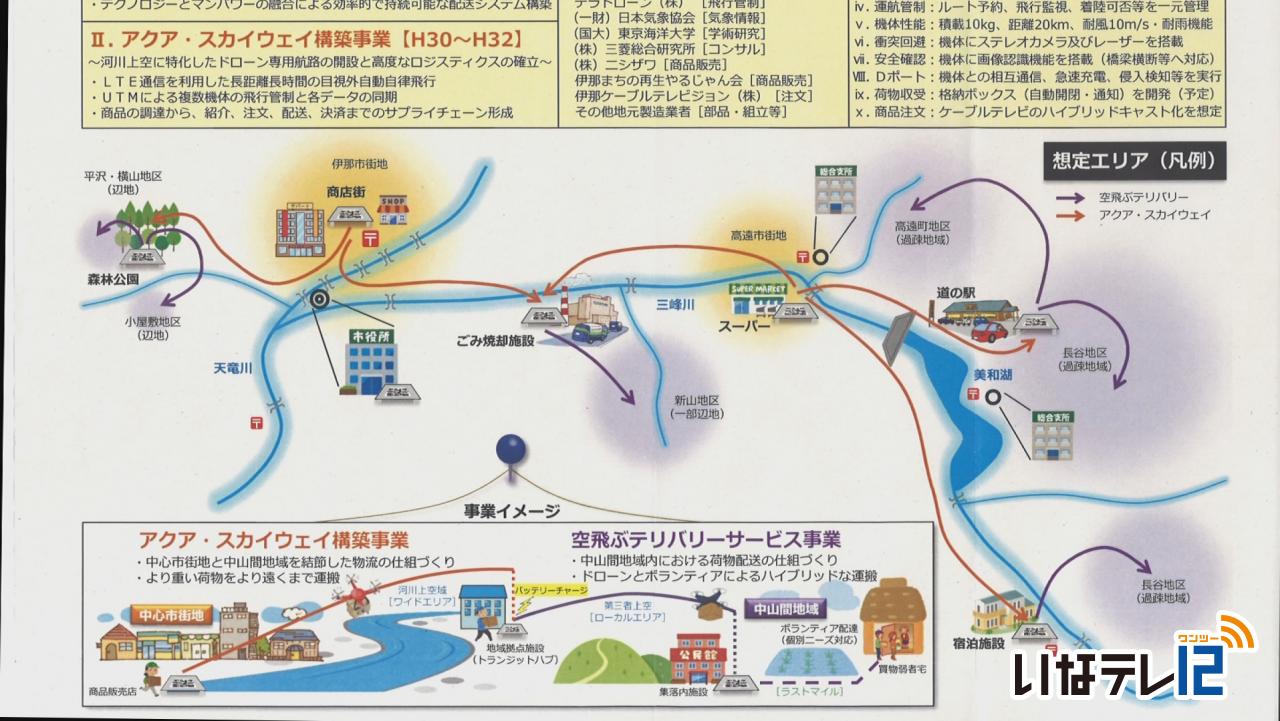

ドローン物流実証実験 始動

交通弱者が遠隔で容易に買い物ができる社会環境の構築を目指す、国内の自治体としては初となる無人機・ドローンを使った物流の実証実験が、伊那市で始まります。

30日は、実証実験を行う、伊那市、通信大手のKDDI、地図情報サービスのゼンリンの3者による共同記者会見が開かれました。

天竜川や三峰川の上空に飛行ルートを構築し、大型のドローンが中心市街地から中山間地まで商品を運びます。

人が操作するのではなくプログラミングにより自動的にフライトさせます。

中山間地の拠点施設で荷物を小分けし、そこから各集落の公民館などにドローンで運び、最終的にはボランティアが民家まで届けるという仕組みです。

交通弱者が容易に買い物できる社会環境の構築を目指します。

会見には実証実験に参加する地元企業も出席しました。

注文や決済は伊那ケーブルテレビのシステムを使い、商品は、株式会社ニシザワや中心商店街などの店舗が提供します。

実証実験は3年間の計画で、事業費はおよそ2億3,500万円、国の地方創生推進交付金を活用するなどして伊那市の実質的負担は5%ほどということです。

伊那市では、地元製造業者にも離発着させるドローンポートのシステム構築などでの参画を呼び掛けていて、地域経済へ波及させたいとしています。

このドローンを使った物流の実証実験は、国内の地方自治体としては伊那市が初となります。

2021年度をめどに、仕組みを整え実用化を目指します。

-

自主防災連絡会が研修会

今年5月に発足した伊那市自主防災組織連絡会は、初めての防災研修会を28日に市内で開きました。

市内の自主防災組織の代表約130人が参加した連絡会発足後初となる研修会では、狐島自主防災会の北澤健さんが事例発表を行いました。

毎年、4月に総合防災訓練を行っている狐島区では、隣組同士の集合訓練、情報伝達訓練、救出訓練など8つのメニューを毎年行っています。

災害時は訓練以上の事はできないとして、避難や救助など重要な事項は毎年必ず同じメニューで訓練を実施しているという事です。

現在伊那市内には、地域ごと184の自主防災組織があります。

連絡会では、来年2月に防災講演会を予定しているほか、会員の要望に応じて必要な勉強会を実施していくという事です。

-

ドローン物流 受注事業者決定

伊那市が2021年度の実用化にむけて進めている小型無人機ドローンによる物流計画で、電気通信事業者のKDDIと地図情報の制作・販売を行うゼンリンが受注事業者に選ばたことが分かりました。

市議会全員協議会が27日に開かれ、市が進捗状況について説明しました。

計画では、中心市街地から荷物を載せた大型のドローンを飛ばし、河川の上空を飛行して市の公共施設まで運び、小型のドローンに積み分けて中山間地域の公民館などに運びます。

市は、ドローンによる荷物配送のビジネスモデル化を進める「空飛ぶデリバリーサービス事業」を今年度から2年間の計画で行っています。

河川上空に特化した専用航路の開設を図る「アクア・スカイウェイ構築事業」に今年度から3年間の計画で取り組んでいます。

市は、プロポーザル方式で事業者を公募し、その結果空飛ぶデリバリーサービス事業はKDDIが、アクア・スカイウェイ構築事業はゼンリンがそれぞれ選ばれました。

計画を進める上での協力企業に10の企業が選ばれ、地元からは伊那ケーブルテレビジョン、ニシザワ、伊那まちの再生やるじゃん会が選ばれています。

市では、今年度それぞれ2回ほどの実証実験を行う計画で、2021年度の実用化を目指します。

なお、計画の詳細についての記者会見が、30日木曜日に開かれることになっています。 -

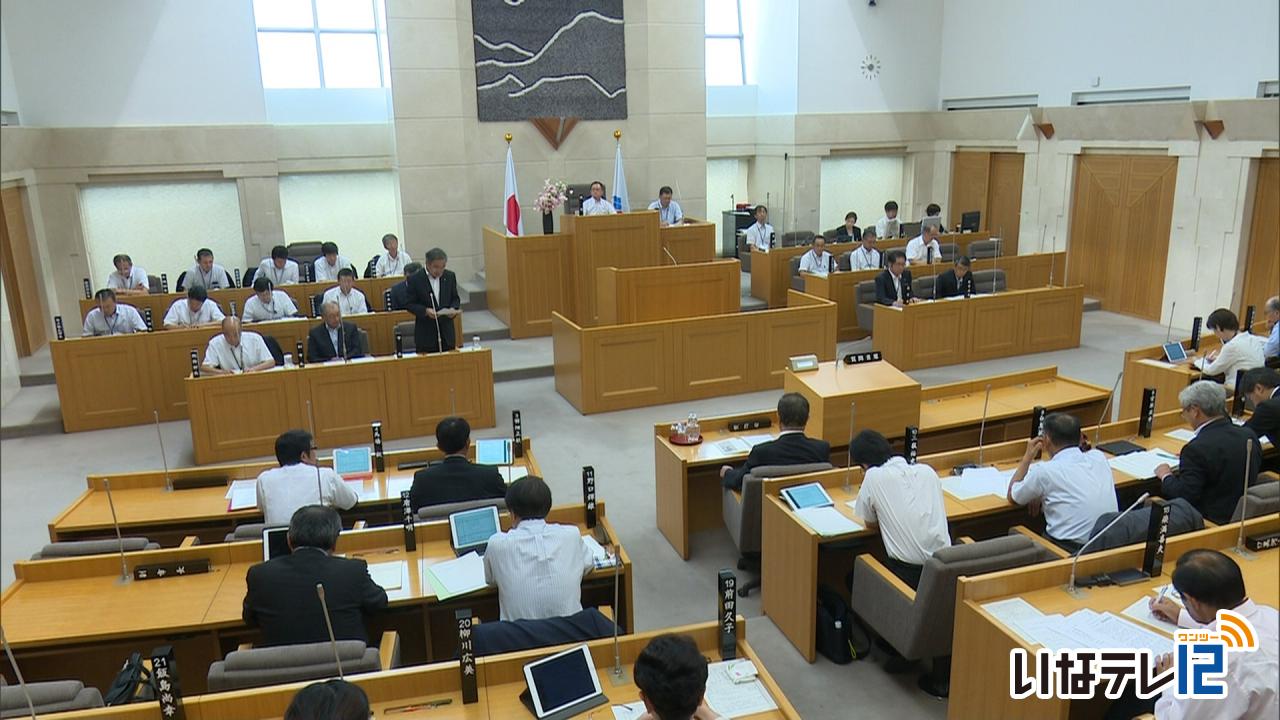

市議会9月定例会開会

伊那市議会9月定例会が今日開会し、保育園や小学校へのエアコン設置にかかる費用を盛り込んだ補正予算案など20議案が提出されました。

今議会には、園児室や教室へのエアコン設置にかかる費用1億2,100万円の他、ブロック塀の撤去にかかる費用の補助に300万円、市民プールのブロック塀撤去と駐車場整備にかかる費用5,000万円など、6億3,700万円が補正予算案として計上されています。

他に、今年10月に観光施設としてオープンを予定している高遠町の旧中村家住宅について、一般社団法人環屋を指定管理者とする議案が提出されました。

LGBTと呼ばれる性的少数者の人権保護と認知教育の充実を求める請願が提出されています。

LGBTは、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーの頭文字をとった総称です。

請願では、小中学校でのLGBT教育の充実や性的相談者の悩み相談窓口の設置、同性パートナーシップ認証制度の導入を求めています。

この請願は、総務文教委員会に付託されました。

なお総務文教委員会では、LGBTについて理解を深める勉強会を31日に開くことにしています。

9月定例会は、5日~7日までが一般質問、18日に委員長報告・採決が行われます。 -

定住自立圏で初の空き家ツアー

伊那地域定住自立圏を構成する伊那市・箕輪町・南箕輪村の3市町村は、合同で初となる空き家バンクツアーを、25日、開きました。

3市町村の空き家をめぐるツアーが企画され、2つのコースが用意されました。

このうち、箕輪町で2軒・南箕輪村1軒・伊那市1軒を見学するコースには、上伊那を中心に4組7人が参加しました。

それぞれの空き家には、その市町村の担当者がいて、物件について参加者に説明していました。

参加者は、間取りや窓からの景色などを確認していました。

このツアーは、3市町村が、空き家を有効活用して、移住・定住を進めようと、今回、合同では初めて実施しました。

箕輪町では、「今回紹介したほかにも、空き家バンクに登録された物件があるので、見学してみたい人は問い合わせてほしい」と話していました。

-

教育をテーマに移住体験

田舎暮らしを希望する人が伊那市の保育園や小学校を見学するツアーが24日初めて行われ、関東地方から5家族17人が参加しました。

参加者は最初に長谷保育園を訪れました。

体験ツアーには、東京や神奈川、埼玉から5家族17人が参加しました。

参加した人たちは、長谷保育園の原春美園長から自然体験を大切にしている事など特徴を聞き、園舎を見学しました。

両親と共にツアーに参加した子供達は、園児と一緒にあそんだり園庭のトマトを食べたりしていました。

伊那市では、移住希望者と市民の交流を通じて人柄や風土を感じてもらおうと伊住体験会を3年前から実施しています。

今回は、子育てのまち伊那をPRしようと、保育園や小学校の体験ツアーを実施しました。

24日はこの他に伊那小学校を訪れ総合学習の様子を見学しました。

参加者は学校の敷地でヤギを育てている子ども達の様子を見学しました。

伊那市によりますと、市が把握しているだけで毎年40家族が伊那に移住しているという事です。

-

西日本豪雨TEC-FORCE活動報告

平成30年西日本豪雨の被災地で支援活動を行った国土交通省天竜川上流河川事務所の派遣職員が、22日、活動報告会を開きました。

天竜川上流河川事務所からは、7月7日~12日までと18日~24日までの2班が西日本豪雨の被災地に派遣され支援活動を行いました。

7日から派遣された応急対策班は、岡山県倉敷市真備町で決壊した河川の排水活動を行いました。

災害対策車両の照明車も派遣し、2日間で20時間の活動を行いました。

また、18日から派遣された被災状況調査班は、土砂災害が発生した広島県の3市町10渓流でドローンなどを使い被害状況を確認しました。

二次災害の危険性があるかどうかの判断や、応急的な対策工事の必要性の判定を行う調査です。

活動報告会には、事務所や長野県の職員45人ほどが集まり、話を聞きました。

椎葉秀作所長は、「毎年のように派遣活動があるが、現場によって状況は異なる。新たな課題や情報を共有し、業務に生かしてほしい」と話していました。

-

白鳥町長 町長選への意思表明 9月議会初日に

箕輪町の白鳥政徳町長は、任期満了に伴う11月13日告示・18日投開票の町長選挙について、「後援会からの出馬要請を重く受け止めたい」と話し、箕輪町議会9月定例会初日の3日に、意思表明したい考えを示しました。

これは、23日に開かれた定例記者懇談会の中で白鳥町長が明らかにしたものです。

白鳥政徳町長は、64歳で現在1期目です。

8月18日に開かれた後援会で次期町長選に立候補するよう要請あり、重く受け止めたと話しました。

3日の町議会9月定例会初日、冒頭の挨拶で自身の考えを表明したいとしています。

任期満了に伴う箕輪町長選挙は、11月13日告示・18日投開票となっています。

-

西箕輪が里山整備利用地域に

伊那市西箕輪を含む上伊那地域の4地域が、今年度から始まった第3期長野県森林づくり県民税の「里山整備利用地域」に県内で初めて認定されました。

第3期の森林税を活用した「里山整備利用地域」に認定された伊那市西箕輪は、地域住民39人でつくる西箕輪薪の会が主体となり間伐材を薪として利用する取り組みを行っています。

西箕輪公民館に設置されているストーブ用の薪の供給を行っていて、認定を受ける事で、薪の生産のほか里山観光や教育などを目的とする森林整備に対して、申請すると森林税を活用した補助金を受ける事ができます。

認定の対象地域は西箕輪地区全域の森林で面積は1,217haです。

上伊那では、このほか、南箕輪村の大泉所山など西箕輪を含め4か所が認定されました。

第3期の長野県森林づくり県民税では、補助対象を間伐以外の活動にも広げ、認定に必要な対象面積を30haから5haに引き下げるなど住民による里山の活用と整備の推進を図っています。

-

ブロック塀撤去に補助 9月中旬から

ブロック塀の撤去にかかる費用の補助を検討している伊那市は、制度の運用を早ければ9月中旬から始めます。

20日は、市役所で定例記者会見が開かれ、白鳥孝市長が概要について説明しました。

塀の撤去にかかる費用のうち、2分の1を補助するもので、10万円を上限としています。

財源については、9月議会に補正予算案として300万円を計上します。

市では、撤去にかかる費用は概算で1メートル1万円から1万6千円とみていて、600メートル分ほどを想定しているということです。

9月議会で補正予算案が承認され次第制度の運用を開始するとしています。

他に、9月議会では、高遠町総合支所の機能を高遠町保健センターに移すための条例改正案を提出します。

保健センターは現在改修工事中で、11月26日から業務を開始します。

また、会見で白鳥市長は市の昨年度の財政指標について、将来払わなければならない負債の比率を示す将来負担比率が去年に続き数値なしとなるなど「改善がさらに進んだ」と話しました。

会計別決算額については、一般会計で11億円の黒字となった他、6つの特別会計全てで黒字、または過不足なしだということです。 -

伊那市議会と市民の意見交換会

伊那市議会が政策提言につなげるため市民の意見をきく意見交換会が17日、高遠町総合福祉センターやますそで開かれました。

意見交換会には、市議会の全議員21人と、高遠町と長谷を中心に31人の住民が参加し、3つの分科会で意見を交わしました。

「伊那市の公共交通を考える」がテーマの分科会では、路線バスと買い物弱者などについて意見を交わしました。

市民からは「中山間地では月に1回程度、買い物便として、スーパーなどへ行くバスがあるとよいのではないか」「高遠や長谷から伊那市街地へ行くには往復で千円以上かかる。市内一律の料金で乗車できるよう研究を進めてほしい」などの意見が出ていました。

意見交換会は、伊那市議会が、市民に開かれた議会を目指し開いているもので、今年で4年目です。

議会ではこの日出た意見を元に、伊那市へ政策提言していくとしています。

意見交換会は今後、20日に伊那公民館で、22日に伊那市防災コミュニティセンターで開かれます。

-

市議 4テーマで意見交換

伊那市議会は、「市民への情報発信」や「議員定数・議員報酬」など4つのテーマについて話し合う検討会を3日市役所で開きました。

3日は市議会議員全員が出席し、情報発信や市民の声を聴く手段、議員定数、地区推薦の4つのテーマに分かれ意見を出し合いました。

このうち情報発信のテーブルでは、「広報誌やテレビ、ネットなど様々なものを活用しているがあまり知られていない。

世代に応じた情報発信の在り方を研究する必要がある」と言った意見が出されていました。

また、議員定数のテーブルでは、「18人ぐらいがベストだ」「報酬の根拠が不透明」「現役世代の議員数を増やす事が必要だ」などといった意見が出されていました。

この検討会は、議員のなり手不足解消や地方政治の活性化を図ろうと開かれたもので、今回で2回目です。

今月下旬には市民と議会の意見交換会も予定されています。

-

ワイン・シードル特区

伊那市は8日付けで、ワイン・シードル特区の認定を内閣府から受けました。

伊那市が受けた構造改革特別区域の名称は「信州伊那ワイン・シードル特区」で、特区の範囲は市内全域です。

認定を受ける事により、ワイン・シードルに限り製造免許取得に必要な年間の最低製造量が6キロから2キロに引き下げられます。

伊那市では、小規模な事業者でも参入しやすくなる事で伊那産のワイン・シードルに多様性が生まれ、ブランド化につながる効果を期待しています。

-

プラ製品燃やせるごみに

現在建設が進められている新しいごみ中間処理施設「上伊那クリーンセンター」の稼働に伴い、来年度からプラスチック製品やゴム製品などが「燃やせるごみ」として分類される方針が示されました。

8日に開かれた上伊那広域連合の廃棄物政策審議会で方針が示されました。

それによりますと「燃やせないごみ」に分類される、資源プラスチックではないプラスチック製品が「燃やせるごみ」となります。ポリバケツ、洗面器、食品保存用タッパー、使い捨てスプーン、ビデオテープ、CDなどがこれにあたります。プラマークのついている資源プラスチックはこれまで通り資源プラスチックとして出します。

このほか、長靴やホースなどのゴム製品、カバンやベルトなどの革製品、スポンジ、アルミホイルなども「燃やせるごみ」に変わります。

上伊那クリーンセンターが来年3月末から稼働予定で、それに伴う分類方法の変更が来年4月1日から実施される方針です。

広域連合では、市町村が配布する、資源物やごみの出し方のガイドブックなどに記載し詳しい種類別の出し方の周知を図っていくとしています。

-

南箕輪村 エアコン来年度予算計上

南箕輪村議会全員協議会が7日に役場で開かれ、唐木一直村長は、保育園と小中学校のエアコンの設置について来年度の当初予算に計上していく考えを示しました。

村の報告によりますと、村内5つの保育園合わせて60部屋のうち、エアコンが設置されていないのは19部屋だということです。

未満児の部屋はすべてエアコンが設置されていて、来年度以降遊戯室以外のすべての部屋に設置するための予算を計上するということです。

これには1,000万円を見込んでいます。

小学校2校中学校1校を合わせた部屋の数は145で、このうち未設置は122部屋となっています。

普通教室の部屋はすべてエアコンがないということです。

9月議会にエアコンの設計業務委託料800万円を計上し、設置は来年度の当初予算に計上することにしています。

唐木村長は「出来るだけ補助金を活用しながら早急に対応していきたい」と話していました。

また全員協議会では他に、ブロック塀の撤去工事にかかる費用について、10万円を限度に補助を行うことも報告されました。 -

村議会の定数について討論

南箕輪村議会は、議員定数増について意見を交わす討論会を、7日に初めて開きました。

討論会には、議員10人のうち9人が出席しました。

南箕輪村議会の現在の定数は10で、村の人口が増えていることから定数を増やすか現状維持のままでいいかを検討する「議員定数検討特別委員会」を昨年度設置しました。

特別委員会は5人で構成されていて、この日は全議員から意見を聞こうと初めて討論会が開かれました。

南箕輪村議会は2004年に近隣市町村と合併しないことを選択し、その際に16だった定数を10に減らしています。

21日に次回の特別委員会が開かれる予定で、9月中には定数の方向性が決まることになっています。 -

危険ブロック塀撤去費用補助へ

大阪府北部地震でブロック塀が倒壊し小学生が死亡した事故を受け、伊那市は住宅の危険ブロック塀の撤去費用を補助する計画です。

これは、公道に面している危険とされるブロック塀の撤去に対し補助を行うものです。

補助率や補助金額等については検討中で、9月の補正予算に必要額を計上する予定です。

-

保育園や学校にエアコン設置へ

記録的な猛暑が続いていることなどから伊那市の白鳥孝市長は熱中症対策として、市内の公立の保育園や小中学校などにエアコンを設置する考えを示しました。

これは、25日伊那市役所で開かれた定例記者会見で白鳥市長が明らかにしたものです。

熱中症による救急搬送が増加していることなどから、特に危険度が高いとされる子供たちの安全を確保するものです。

緊急対応として今年度予算枠の中で、エアコンが設置されていない保育園の未満児室と対応の必要な保育室、7園8室に盆までに設置する計画です。

また、来年の夏前までに保育園の全保育室にエアコンを設置する予定です。

他に、子育て支援センターや学童クラブに必要なエアコンを設置します。

出来るだけ早く対応するため9月議会の補正予算に計上する予定です。

小中学校には、現在保健室やパソコン教室などの特別教室に設置されています。

小中学校の全教室に段階的にエアコンを設置する計画で、伊那市では学校現場の声を聴きながらできるだけ早く対応したいとしています。

小中学校などへのエアコンの設置については今日、日本共産党伊那市議団からも白鳥市長らに要望が出されました。

-

市総合計画基本構想案 答申

伊那市の第2次総合計画 について検討を進めている審議会は25日、基本構想案を白鳥孝市長に答申しました。

この日は審議会の飯島尚幸会長から白鳥市長に答申書が手渡されました。

審議会では来年度から10年間の次期総合計画の策定に向けて、これまでに4回会議を開いてきました。

基本構想の中の「将来像」については、“未来を織りなす 創造と循環のまち 伊那市”としています。

将来像を実現するための基本目標については、「地域の未来を協創する協働のまちづくり」「自然と調和した環境にやさしいまちづくり」など6つを定めています。

白鳥市長は「深い議論をすすめてもらった成果をしっかりと市政運営に活かしていきたい」と、答申を尊重する考えを示しました。

答申内容は9月議会に提出される予定です。

なお審議会では引き続き「基本計画」について審議を重ね、秋を目途に答申する予定です。 -

百歳体操「地域で広げて」

箕輪町が普及を進めている高齢者向けの「いきいき百歳体操」を地域で広げていくためのサポーター養成講座が11日に開講しました。

初回は町内の70代を中心に20人が参加しました。

いきいき百歳体操は高齢者の健康づくりのために高知市が平成14年に開発したもので、箕輪町では昨年度から体験会を開き普及を進めています。

講座では役場職員が講師となり体操のポイントを説明しました。

イスから立ち上がったり座ったりを繰り返す運動は太ももなどの筋力を鍛えるもので、背筋を伸ばしてゆっくりと足へ体重を移しながら立ち上がる事がポイントだとアドバイスがありました。

講座は今月中にあと2回開かれる予定です。

-

基本構想将来像「創造と循環」

伊那市総合計画審議会が19日、伊那市役所で開かれ「創造と循環」をキーワードとする基本構想将来像が決まりました。

前期基本計画のうち市政の満足度については75%を目標としています。

来年度から10年間の基本構想将来像は「未来を織りなす 創造と循環のまち伊那市」に決まり副題はおかないことになりました。

基本構想は白鳥孝市長に答申後、議会に図られ決定します。

審議会ではほかに6章で構成される前期基本計画のうち1章と2章について協議が行われました。

行政運営の項目では市政に対する市民満足度を2017年度の72.9%から2023年度には75%を目標にするとしています。

次の審議会では子育てや福祉について協議し10月を目処に具体的な計画の目標を決めることにしています。

-

TEC-FORCEを派遣

国土交通省天竜川上流河川事務所は、西日本豪雨で被害を受けた広島県の土石流の状況を調査するため、緊急災害対策派遣隊、TEC-FORCEを今日、現地へ派遣しました。

18日に駒ヶ根市の天竜川上流河川事務所で出発式が行われました。

派遣されるのは、職員4人のほか、技術支援を行う南信防災情報協議会の3人など合計8人です。

広島県内の土石流の発生した渓流や沢で、被害状況の確認や二次被害防止のための調査を行います。

現地ではドローン撮影を行うほか、地元住民からの聞き取り調査なども実施するという事です。

天竜川上流河川事務所の椎葉秀作所長は「これまでの知識や経験を活かして地域に寄り添った活動をしてほしい」と激励しました。

隊員は23日まで広島県内で活動し、24日に戻る予定です。

またこの日は今月7日から12日まで、倉敷市に派遣されていた隊員から現地の様子が報告されました。

地区の3割にあたる1,200万平方メートルが浸水し24時間体制で排水作業が行われた倉敷市真備町で活動しました。

ここでは、照明つきの車両1台を現地まで運び作業を支援したという事です。

隊員として活動した白鳥浩司さんは「排水作業が完了した事で行方不明者の捜索や復旧作業がようやく進むようになった。現場では日ごろの操作訓練と、機器のトラブルがあった時にどう対処するかが大切だと感じた」と話していました。

-

知事選を前に高校で投票呼びかけ

19日告示、来月5日投開票の長野県知事選挙を前に、県選挙管理委員会は高校生に関心を持ってもらおうと17日、啓発活動を行いました。

この日は伊那市高遠町の高遠高校で啓発活動が行われ、県や伊那市の職員らが玄関前で投票を呼びかけました。

職員らは高校生に「8月5日は長野県知事選挙です」と呼びかけながらポケットティッシュを配っていました。

高遠高校の3年生は「将来を決める大切なものなので、投票に行くことは大事だと思う」「自分の一票で左右されるかもしれないので投票に行きたいと思う」と話していました。

去年10月に行われた衆議院選挙では、上伊那地域の全体の投票率が66.77%だったのに対し、18歳・19歳の投票率は44.65%でした。

県選挙管理委員会では「これから社会に出ていく高校生に選挙をもっと身近に感じてもらい、是非投票に行ってもらいたい」と話していました。 -

保育園の在り方検討へ

伊那市は子どもの数が減少している地域の保育園の在り方について多面的な意見を聞きながら今年度中に方針をまとめる計画です。

10日に今年度1回目の伊那市子ども・子育て審議会が開かれ、園児数の減少で存続が危惧される伊那西部、新山、高遠第2第3、長谷の4園について、それぞれ関係地区に住んでいる子どもの数が報告されました。

このうち、現在伊那西部保育園が休園となっている伊那西部地区は3歳が8人、4歳が7人、5歳が5人となっています。

伊那西部保育園は定員60人の半数を下回り、平成24年度から休園となっています。

審議会は、子育て支援団体や保育園の保護者会、学校関係者などの代表14人で組織されています。

伊那市では今年度中にあと3回審議会を開き、委員からの意見を聞きながら子どもの数が減少している中山間地域での保育園の在り方について方針をまとめる予定です。

-

今季初 夏期食中毒注意報発令

長野県は気温、湿度の高い日が続いていることから今季初めての夏期食中毒注意報を11日発令しました。

夏期食中毒注意報は11日から13日までの3日間です。

県では食中毒予防のポイントとしてトイレの後や調理前には必ず石けんで手を洗うこと肉や魚を切ったまな板や包丁は洗剤でよく洗い、熱湯や塩素剤で消毒してから使うこと、購入した食材は早めに冷蔵庫や冷凍庫で保管し加熱調理するときは中まで十分に火を通すことなどを

挙げています。

県内の今年度の食中毒発生状況は10日現在3件で患者数は34人だということです。

282/(土)