-

迫力の響き「ニッポンドド御祭」

国内外の太鼓グループが一堂に集まり、3年ごとに1度開催される祭り「ニッポンドド御祭」が2日、伊那市の伊那文化会館で行われました。

県内を中心に、東京や神奈川、茨城など1都10県と、海外ではニュージーランドから、およそ400人の太鼓の打ち手が伊那市に集まりました。

60近くの太鼓グループが参加するこの祭りは、団体の垣根を越えて、合同で演奏を披露するのも魅力のひとつです。

関東合同の発表では、およそ100人がステージにあがり、「ドッコイ、ドッコイ」という掛け声に合わせて太鼓を打ち鳴らしていました。

会場にはおよそ1,400人が集まり、迫力ある演奏に聞き入っていました。 -

伊那マジッククラブ 恒例のショー

南信地域の奇術愛好家でつくる伊那マジッククラブのマジックショーが、25日、伊那市の伊那公民館で開かれました。

マジックショーは、会員の1年間の練習の成果を披露する場として毎年この時期に開かれていて、今年で45回を数えます。

25日は、会員14人それぞれが得意としている手品を披露しました。

筒から傘や杖を次々と出すものや水と砂を使ったものなど様々です。

このうち山口まゆみさんの「異次元の世界へようこそ」では、箱に入った女性と外にいた女性が一瞬にして入れ替わり、会場からは驚きの声があがっていました。

伊那マジッククラブでは、月に2回練習をしていて、「大きなステージで披露できることを励みに、会員一丸となって続けていきたい」と話していました。 -

箕輪中学校古田人形部 40周年

箕輪町の箕輪中学校の古田人形部は今年発足40周年を迎えました。

40周年を記念した古田人形芝居定期公演が町文化センターで1日、行われました。

箕輪中学校古田人形部は、昭和54年にクラブ活動として始まりました。

現在の古田人形芝居保存会のメンバーの多くは、このクラブの経験者です。

現在は、部として活動していて3年生8人、2年生1人、1年生9人の合わせて18人が所属しています。

定期公演では、目の見えない娘と武士の切ない恋物語を描いた「生写朝顔話 宿屋の段」を披露しました。

途中、琴を弾くシーンでは、生徒が三味線に合わせて娘の手を器用に操り動かしていました。

会場には、満員となる480人が訪れ人形浄瑠璃に見入っていました。

古田人形芝居保存会の柴登巳夫会長は、「今年を新たなスタートの年にし、箕輪中学校古田人形部の今後の活動に期待したい」と話していました。

-

ザザムシ漁が解禁

伊那市の天竜川では、伊那谷の冬の風物詩ザザムシ漁が1日、解禁となりました。

伊那市の殿島橋下流でザザムシ漁をしているのは伊那市中央の中村昭彦さんです。

35年近くザザムシ漁を行っていて、その昔親せきの漁を手伝ったのがきっかけで始めたということです。

解禁日の初日の1日は、午前10時頃からザザムシがいる浅瀬で漁をしていました。

くわで石を掘り返し足を使って石の裏側についているザザムシを四手網と呼ばれる網に流し入れます。

10分ほどするとザザムシと呼ばれるトビケラやヘビトンボの幼虫が捕れていました。

冬場のタンパク源として食べられてきた伝統食で、醤油と砂糖、みりんで煮込み佃煮にして食べます。

これから水温が下がってくると脂がのってさらに美味しくなるということです。

中村さんは、捕ったザザムシを佃煮にして家族や友人などと味わうということです。

漁には虫踏み許可証が必要となります。

ザザムシ漁は来年2月末まで上伊那の天竜川で行われます。

-

高遠町歴史博物館に有賀新館長

伊那市高遠町の高遠町歴史博物館の新しい館長に、伊那市出身で名古屋市立大学で学部長などを務めた有賀克明さんが就任しました。

1日は市役所で辞令交付式が行われ、笠原千俊教育長から有賀さんに人事通知書が手渡されました。

有賀さんは伊那市手良出身で、現在は南箕輪村在住の70歳です。

名古屋市立大学人文社会学部で教授や学部長などを務めました。

笠原教育長は「さらに人々に親しまれる博物館となるよう期待しています」と訓示しました。

有賀さんの任期は来年11月30日までの1年間です。

-

伊那ポリス安全・安心フェスタ

伊那警察署は、1日から始まる年末の交通安全運動や特別警戒に合わせた啓発イベントを、南箕輪村民センターで1日行いました。

伊那ポリス安全・安心フェスタは、楽しみながら交通安全や犯罪防止を住民に呼びかけようと伊那署が初めて行ったものです。

フェスタでは、伊那警察署のイメージキャラクターがお披露目されました。

管内4市町村出身の伊那署の職員5人組という設定で、チーム名は「伊那安全安心守り隊」通称「I♥MAT」です。

伊那市出身の三峰桜、箕輪町出身の剣紅葉、辰野町出身の蛍原未明、南箕輪村出身の笠松姉妹の5人となっています。

今後は、パネルを伊那署の玄関や街頭啓発の際に掲示するほか、防犯グッズやチラシなどにイラストが使われるということです。

また1日は、伊那市出身の歌手湯澤かよこさんが特別伊那警察署長に、キャラクターをデザインした漫画家の雨宮理真さんが特別警察署員に任命されました。

伊那署の署員の詞に湯澤さんが曲をつけた伊那警察署のイメージソング「勇気の花束」を初披露しました。

演奏は、署員でつくるバンド「伊那署ローメンズ」です。

駒村公孝署長は「これからも安心安全なまちづくりへのご協力をお願いします」と訪れた人たちに呼びかけていました。

-

伊那まちまるごと子どもカフェ

子どもの居場所づくりに取り組んでいる上伊那地域子ども応援プラットフォームは、伊那まち丸ごと子どもカフェを1日、伊那市の中心商店街で行いました。

メインの会場となったシマダヤでは、子ども食堂が開かれ、昼時には親子連れでにぎわっていました。

メニューはカレーとサラダで、食材は地元の企業やフードバンク、福祉団体などから寄せられたものです。

およそ300人分を提供しました。

伊那まち丸ごと子どもカフェは、上伊那地域に子どもの居場所づくりを進めていく気運を高めようと伊那地域子ども応援プラットフォームがはじめて開いたものです。

イベントでは子ども食堂の他、段ボールで町を作って遊べるブースや街歩きなども行われました。

-

クマから身を守る方法学ぶ

クマから自分の身を守る方法などを学ぶ学習会が28日、伊那市の伊那西小学校で開かれました。

学習会ではクマのヌイグルミが登場しました。

児童たちはクマに襲われたときどのように身を守ればよいかを学びました。

学習会は学校近くに熊が出没することがある伊那西小学校が児童にその対応を身につけてもらおうと開かれたものです。

また同じく学校近くで昨年度、目撃情報があった高遠北小学校の児童もICT機器を使って学習会に参加しました。

講師を務めたのは信州大学農学部の瀧井暁子助教とゼミの学生です。

学習会ではクマのフンが用意され講師を務めた学生は「観察すると何を食べているかが分かります。」と話していました。

またクマの毛皮のほか頭の骨が並べられ児童たちが興味深げに触れていました。

瀧井助教は「クマに出会ってしまったときは、物を投げたり、大声で叫んだりせず、ゆっくり離れてください。」とアドバイスしていました。

また襲われてしまったときは「うつぶせになり首やお腹を守ってください。」と話していました。

伊那西小学校では2年に1度クマに関する学習会を開き児童の

安全意識を高めています。

-

伊那市民吹奏楽団 第40回定演

伊那市民吹奏楽団の第40回定期演奏会が24日伊那文化会館で開かれました。

今年は40回記念として世界的に活躍するプロの演奏家との共演が行われました。

約60人の団員と共にドラム奏者の岩瀬立飛さんと、ハワイ生まれのトラペット奏者エリック・ミヤシロさんが演奏しました。

伊那市民吹奏楽団は昭和51年に発足しました。

初めての定期演奏会を昭和53年に開き、今年で40回目となります。

伊那市を中心に上伊那の10代から50代までの約60人が所属し、週2回練習を行っています。

伊那市民吹奏楽団は「いい音楽をしよう」をモットーに活動していて、「日々練習を重ね調和のとれた響きを大切にしていきたい」と話していました。

-

南福地ふれあいの集い

伊那市富県の南福地の住民は昔ながらの地域の味を子ども達に伝えていこうと「ふれあいの集い」を開き五平餅とそばを作って交流しました。

五平餅は味噌とゴマの2種類のタレを作り炭火で焼きました。

そばは地域の高齢者が講師となり子ども達が一緒に作りました。

南福地地域社会福祉協議会は、昔ながらのふるさとの味を子ども達に伝えていこうと毎年この時期にふれあいの集いと題した交流会を開いています。

米やそば粉は地元で採れたものを使っています。

区民50人ほどが公民会に集まり、出来立ての料理を味わいました。

南福地社協では「高齢者の生きがいにもなり、孫の世代にとっては地域の事を知る機会にもなっている。世代を超えた交流を大切にしていきたい」と話していました。

-

美篶小 昔の道具を体験

伊那市の美篶小学校の子供たちは、昔の人々の暮らしや仕事を、30日体験しました。

外では熱した鉄をハンマーで打つ鍛冶やトウモロコシの実を手動の機械で取り分け、家畜の餌を作る体験などが行われました。

美篶小学校では毎年開校記念日の12月1日に美篶小資料館にある道具を体験学習に役立てようと資料館運営委員会がこの体験教室を行っています。

今年は、12月1日が土曜日の為、30日に行われました。

体育館では縄ないや竹細工の体験も行われました。

縄ないではお年寄りから「力を入れこすり合わせるようにすると縄がなえます」等とアドバイスを受けていました。

美篶小資料館運営委員会では、「体験を通して地域の歴史を知る事で郷土愛に繋がればうれしい」と話していました。

-

10月有効求人倍率1.73倍

10月の上伊那の月間有効求人倍率は、前の月より0.13ポイント上回る1.78倍でした。

ハローワーク伊那によりますと管内の10月の有効求人数は4,478人、求職者数は2,514人で、求人倍率は1.78倍でした。

求人倍率が1.7倍台になったのは今年2月以来8か月ぶりです。

雇用情勢についてハローワーク伊那では「堅調に推移している」として前の月の判断を据え置いています。

また、来春卒業予定の新規高卒者の就職を希望する410人の10月末の内定率は86.3パーセントでした。

9月末と比べ22.7ポイント、前の年の同じ月と比べて1.9ポイント上回っています。

-

県内ケーブルテレビ10局 共同宣言

長野県内ケーブルテレビ局10社が4K放送サービスと安全安心なインターネットなどの提供を掲げる共同宣言を30日発表しました。

12月1日から高画質の4K衛星放送が始まるのを前に県内ケーブルテレビ局10社が共同宣言を発表しサービスの向上を掲げました。

参加するケーブルテレビ局10社では、訪問サポートを今まで以上に充実させ、より質の高いネットワークサービスの提供と専用のSTBをつけるだけで視聴可能な4K放送の提供に力を入れていきます。

会見でテレビ松本ケーブルビジョンの佐藤浩市社長は「これまでにない高画質の4K放送の魅力を伝え若者のテレビ離れを食い止めたい」と話しました。

また、グーライトの丸山康照社長は「4K放送の開始を絶好のチャンスと捉え、ケーブルテレビで見る利便性を県民に丁寧に伝えるとともに番組制作での連携を深めていきたい」と意気込みを語りました。

ケーブルテレビ局10社は来月上旬から新聞広告や折り込みチラシ、テレビコマーシャルを展開していく予定です。 -

倒木で村道4時間通行止め

30日南箕輪村神子柴の村道で倒木があり、現場付近は午前6時から4時間以上にわたり通行止めとなりました。

倒木が発生したのは、南箕輪村神子柴の村道7号です。

倒れたのは直径50センチのマツで枯れた事が原因だとみられ、この林は私有林だという事です。

午前7時30分頃から撤去作業が始まり午前10時30分に通行止めは解除されました。

-

上伊那医療生協 30年の節目祝う

上伊那医療生協の創立30周年の記念祝賀会が29日箕輪町の伊那プリンスホテルで開かれ、関係者が節目を祝いました。

祝賀会には職員や箕輪町、県の関係者など200人が出席しました。

上伊那医療生協は1988年に設立し、2年後に箕輪町木下に診療所を開所しました。

2006年には、診療所があった場所に上伊那生協病院を開院しました。

医療生協は組合員の出資により運営資金を賄っていて、現在は病院や宅老所、グループホーム等24の施設を運営し、組合員数は2万4千人となっています。

医療生協の小林伸陽理事長は「多くの人の支えがありこの、医療と介護のネットワークの骨格を作る事ができました。

今後も地域の皆さんの声を聞き、住みやすい地域を実現できるようこれからも頑張っていきたいです」と話していました。 -

園児がオーナメントづくり

都会からのモニターツアー「いなたびスクール」で伊那市を訪れる人たちがクリスマスツリーの飾りつけに使うオーナメントを30日伊那市長谷の長谷保育園の園児が作りました。

30日は木材で作ったオーナメントが用意され園児らがシールは

貼ったり絵を描いたりしました。

モニターツアー「いなたびスクール」は地元住民と都市部の住民の交流を図ろうと長野県と伊那市が企画したものです。

ツアーは来月15日と16日に行われ全国から15人が訪れます。

伊那市長谷の南アルプスむら長谷にあるモミの木に園児が作ったオーナメントを飾りつけイルミネーションを点灯してドローンで撮影するほかジビエ料理を楽しみます。

伊那市では「地域の魅力を都会の人たちに発信する機会にしていきたい。」と話していました。 -

伊那市のスポーツ施設を視察

東ティモールオリンピック委員会の会長らが28日事前合宿の候補地としている伊那市のスポーツ施設を視察しました。

この日はオリンピック委員会のフランシス・カルブアディ・ライ会長らが伊那市を訪れ元東ティモール特命全権大使の北原巌男さんの案内でますみヶ丘のクロスカントリーコースなどを視察しました。

北原さんは「自然豊かで選手がトレーニングをする場所として

最適です。」と説明していました。

ライ会長は「私がここに住んでいれば毎朝走りたくなるすばらしいコースだ」と話していました。

この日はほかに市民体育館や陸上競技場なども視察しました。

東ティモールは伊那市を2020年東京オリンピック・パラリンピックの合宿候補地としていて市では選ばれることを期待しているとしています。

-

新ナンバープレート交付

箕輪町は、原付バイクなどのオリジナルナンバープレートの交付を、29日から開始しました。

新しいデザインは、もみじのイラストがプレート全体に描かれたものです。

白色が50cc以下の原付バイクなど、緑色がトラクターなどの農業機械となっています。

午前8時30分の交付開始時刻になると、新しいナンバープレートを希望する人が手続きをしていました。

1番に交付を受けたのは、箕輪町木下の春日弘行さん、節子さん夫妻です。

自宅の原付バイク2台とトラクターやコンバインの農業機械2台分を受け取りました。

オリジナルナンバープレートは、町の魅力を広く発信し愛着を深めてもらおうと導入されました。

枚数は、白色が200枚、緑色が100枚となっていて、交付費用は無料です。

箕輪町役場総合窓口で交付しています。 -

油流出想定 ダムで訓練

伊那谷・木曽谷の12の発電所と高遠ダムを管理する県企業局南信発電管理事務所は29日、高遠ダムで防災訓練を行いました。

訓練では、大規模な地震によってダム周辺の施設から油が流れ出たとの想定で行われました。

職員は、下流に油が流出しないよう布の中に吸着率の高い活性炭が入ったオイルフェンスを張りました。

訓練は、地震や災害の発生で水質事故が起きた時に迅速に対応できるよう毎年行われています。

南信発電管理事務所や上伊那地域振興局の職員などおよそ30人が参加しました。

南信発電管理事務所では「万が一の時には住民に被害が出ないよう対応したい」としています。 -

伊那異業種交流研究会 シンポジウム

伊那商工会議所の異業種交流研究会が主催する伊那に進出してきた企業などから将来展望を聞くシンポジウムが、28日 伊那商工会館で開かれました。

Nシンポジウムでは、伊那市の林 俊宏副市長や、伊那商工会議所の川上健夫会頭のほか、他地域から伊那に進出してきた企業や、地元で活躍する事業所など7社が、パネルディスカッションを行いました。

伊那市に来てからのメリット・デメリットについて、でん粉麺製造のマロニーは、「物流は良いが、人が動くための交通面は利便性が悪い。」

長持ちするパンを製造しているパネックスは、「外国人労働者を雇用しているが、今後さらに増えることが予想されるため生活しやすい場所を提供する必要がある」などと話していました。

林副市長は、県外に進学し伊那に戻ってくる学生は2~3割だという数字を紹介し、「地元企業を知ってもらい卒業後帰ってきてもらえる取り組みをさらに進めたい」と話していました。

パリコレクションなどで、メイキャップアーティストとして活躍する南箕輪村の美容業・シュールの網野 裕美さんは、「東京では埋もれてしまったかもしれない夢が、地域だからこそ挑戦し続けることができた」と話していました。

このシンポジウムは、伊那異業種交流研究会が、初めて開いたもので一般に公開されました。

シンポジウムは、12月22日からご覧のチャンネルで放送する予定です。

-

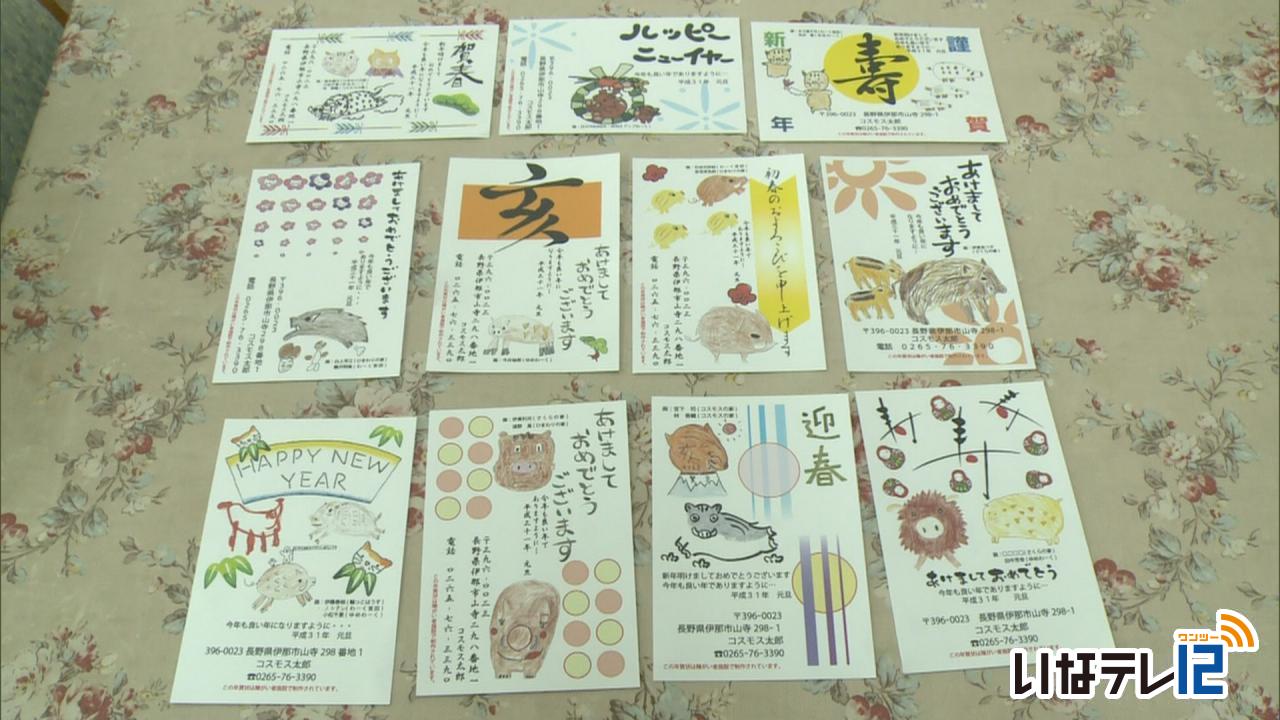

障害者就労センター 年賀状印刷始まる

上伊那の障害者就労施設の利用者が描いたイラストが入った来年の年賀状の印刷の受付が始まっています。

こちらが来年の干支「亥」のイラストが入った年賀状です。

11種類あります。

6施設の20人が描いたイラストが色とりどりにデザインされています。

年賀状の制作は、上伊那の障害者社会就労センターで働く利用者の工賃アップを目指して、平成20年から始まりました。

上伊那の10施設が参加していて受付を取りまとめ、印刷業務を普段から受けている 輪っこはうす・コスモスの家で、印刷しています。

代金ははがき代を除き、50枚までは1枚50円、51枚からは40円です。

あいさつ文も変更できるほか、プラス10円であて名印刷もしてくれます。

去年は6,000枚の注文があり、今年は1万枚を目指しています。

29日現在ですでに900枚ほどの発注があり、申し込み締め切りは来月19日となっています。また、喪中はがきも受け付けています。

〔お問い合わせ〕輪っこはうす・コスモスの家 電話0265-76-3390 -

白鳥箕輪町長 2期目の初登庁

任期満了に伴う箕輪町長選挙で、無投票で2期目の当選を果たした白鳥政徳町長が、29日初登庁しました。

午前8時30分、白鳥政徳町長が初登庁しました。役場玄関には、職員が列を作り、花束を受け取った白鳥町長を出迎えました。

2期目の就任式で白鳥町長は、「最も力を入れたい人口減少対策は終わりなき挑戦になるが、若者、学生、子育て世代にUIターンしてもらえるよう施策を進めたい。

目立つ政策をすれば町民の生活が良くなるというわけではないが、さすが箕輪町といわれる政策を入れないと存在感がなくなってしまう。初心を忘れず、歩みを止めることなく全力で町政運営をさせていただきたい」とあいさつしました。

白鳥町長は、任期満了に伴い今月13日に告示された箕輪町長選挙で無投票で再選を果たしました。

-

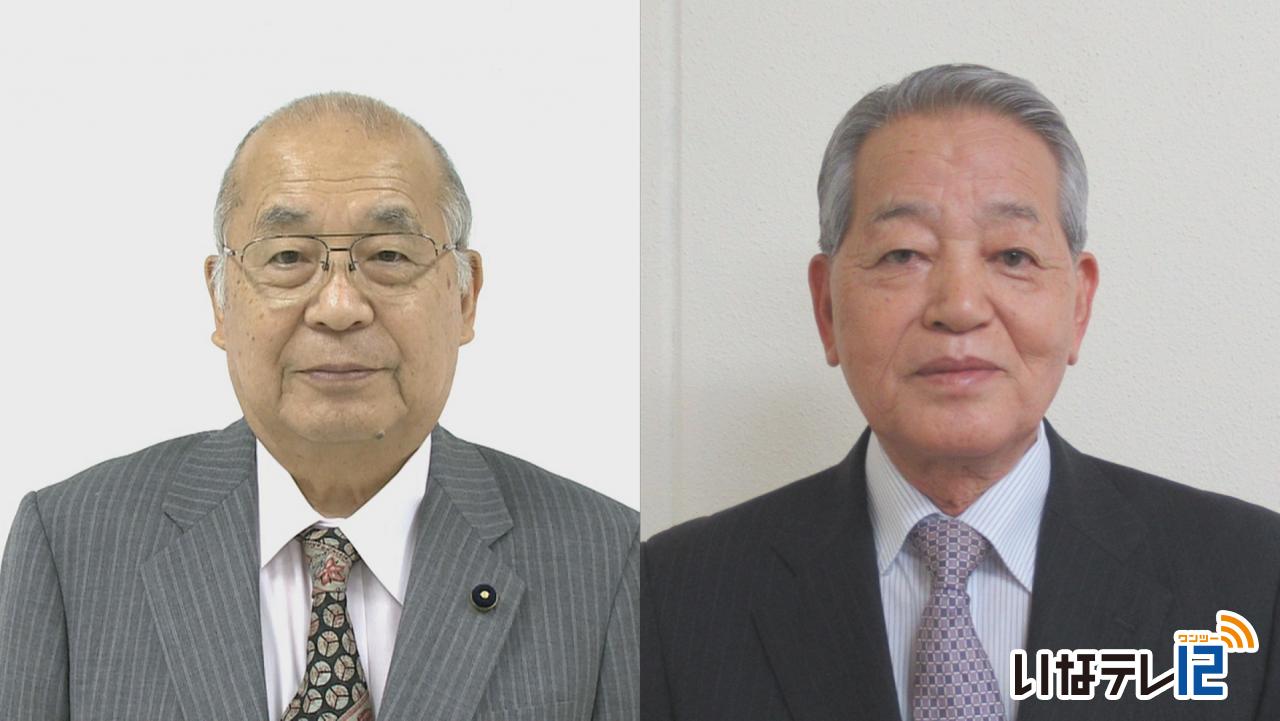

在職20年で表彰

伊那市区選出の向山公人県議会議員と上伊那郡区選出の小林伸陽県議会議員ら5人は、県議会から在職20年の表彰を29日に受けました。

29日開会した11月県会の本会議中に表彰されました。

自民党の向山県議は、当選回数5回の76歳。

共産党の小林県議は、当選回数5回の75歳です。

代表して向山県議が謝辞を述べました。

表彰は、県議会議員表彰規定に基づくもので、在職20年表彰は、5人が対象となりました。 -

高遠町歴史博物館館長に有賀さん

伊那市教育員会が公募していた高遠町歴史博物館の新しい館長に伊那市出身で南箕輪村在住の有賀克明さんが来月から就任します。

有賀さんは伊那市手良出身で昭和23年生まれの70歳です。

名古屋市立大学人文社会学部教授や人文社会学部長を務めました。

有賀さんは「市民が作る歴史博物館が必要だ。歴史が見え、その時代の自分がそこに見える場所にしていきたい」と話していました。

就任式は12月1日に行われることになっています。

-

車いすなどを寄贈

信越郵便局長協会に所属する伊那市内13の郵便局でつくる上伊那東部会は、伊那市社会福祉協議会に車椅子などの介護用品を21日、寄贈しました。

21日は、会を代表して4つの郵便局長が訪れ伊那市社会福祉協議会の伊藤隆会長に目録を手渡しました。

寄贈したのは、車いす2台と歩行器2台、リハビリ用の道具1台です。

車椅子は乗り降りが楽に出来る最新式のものだということです。

高遠郵便局の高橋晴彦局長は、「有効に使っていただきたい」と話していました。

伊那市社会福祉協議会の伊藤会長は「高齢者福祉施設で活用させていただきたい」と感謝していました。

-

土砂流出のハウス 片づけ作業

10月の台風24号で土砂流出の被害を受けた伊那市荒井内の萱の夏秋イチゴの生産ハウスで呼びかけにより集まったボランティアが土砂の片づけを28日行いました。

28日は、市内から20人と地元荒井区から13人の合わせて33人がボランティアスタッフとして参加しました。

土砂の片づけの作業が終わるまで人手が必要という要請を受け、伊那市社会福祉協議会がボランティアを募集しました。

ハウスを所有するのはイチゴ農家の室岡良昭さんです。

室岡さんのハウスは、10月1日未明に県内を通過した台風24号で近くの沢から土砂が流れ込み9棟のうち2棟が全壊、3棟が半壊しました。

室岡さんはこれまで作業を毎日行っていますがハウス内には未だご覧の様に土砂が堆積したままとなっています。

ボランティアの参加者たちは、スコップで土砂をすくって一輪車に積み運んでいました。

室岡さんは再建に向け「来年3月の定植前までには作業を終わらせたい」と話していました。

伊那市社会福祉協議会では、12月2日にも作業を行う計画で30日までボランティアスタッフを募集しています。

-

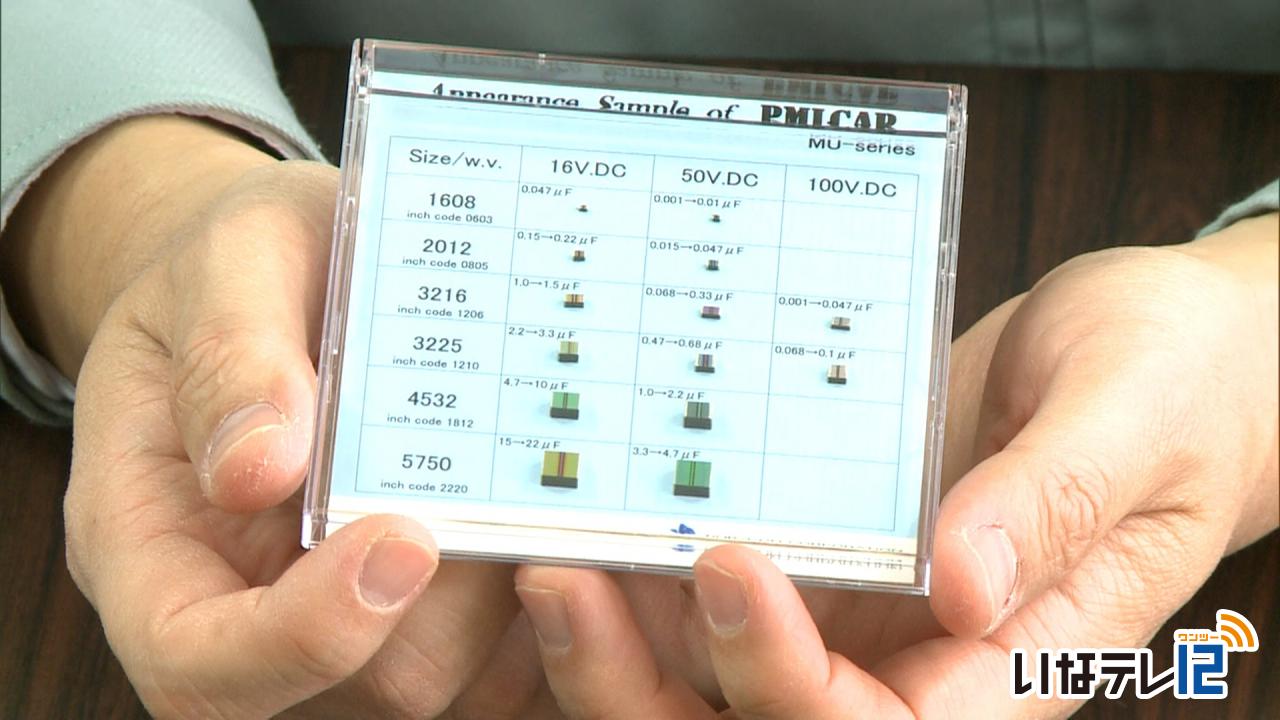

ルビコンのコンデンサが火星へ

伊那市西箕輪のルビコン株式会社が開発した小型のコンデンサが火星の地震を調査するアメリカ航空宇宙局NASAの地震計に採用されました。

火星の地震を調査する地震計に使われているものと同じ型で

PMLーCAPと呼ばれているコンデンサです。

従来のものと比べてサイズは10分の1ほどに小型化されているほか高温にも耐えられるように作られています。

ルビコンによりますと2013年にアメリカで開かれたシンポジウムで紹介しその性能の高さから採用されたということです。

NASAの無人探査機に8種類32個が搭載され今年5月5日に

地球を出発し今月26日に火星に到着しました。

ルビコンのコンデンサは火星の地震を調査する地震計に使われ火星の内部の構造解明に役立てられるということです。

-

障害者スポーツ大会 出場を報告

10月に福井県で開かれた全国障害者スポーツ大会で、伊那市の武田美穂さんが水泳の2種目で優勝しました。

19日は、武田さんの他、大会に出場した萩村勲さんと斧研つね子さんの3人が市役所を訪れました。

手に障害のある武田さんは、女子水泳自由形25メートルの競技で18秒75の大会新記録を出した他、25メートルバタフライでも優勝しました。

陸上競技50メートル走に出場した萩村さんは、自己ベストを更新して4位入賞しました。

斧研さんは、フライングディスク競技に出場し7位でした。

3人は、「障害者スポーツの周知のきっかけなればうれしい」と話していました。 -

伊那出身 化学の権威 向山さん死去

伊那市手良出身で、有機合成化学の世界的権威・向山光昭さんが、17日肺炎のため亡くなりました。91歳でした。

伊那市手良中坪出身の向山さんは、昭和2年生まれで、昭和23年に東京工業大学を卒業、昭和38年には東京工業大学の教授になりました。

有機合成化学の研究に取り組み、昭和48年には向山アルドール反応と呼ばれる化学反応を発見し、新しい医薬品や農薬の合成に活用されました。

平成9年には文化勲章を受章しました。

平成5年には手良公民館の文化講演会で話をしました。

講演を聞いた当時の手良小学校の卒業生が学校に建てた石碑が今も残っています。

石碑には文化講演会で向山さんが話した「素直さと・明るさと・情熱を」の文字が刻まれています。

手良野口在住で、元藤沢薬品(現アステラス製薬)社員の矢澤久豊さん81歳は、研究員時代に向山さんから指導を受けたということです。

矢澤さんは「紙に書くだけでなく実際に手を動かして、失敗したものはそのままにせず、しっかり解析すること、そんなことを教わった。とてもおもしろい分野なので、向山さんの遺志を継ぐ若い研究者が育ってくれればうれしい」と話していました。

向山さんの葬儀は近親者のみで行ったということです。 -

「亥」ポスター原画寄贈

伊那市境の漫画家、橋爪まんぷさんは、来年の干支「亥」をモチーフにした防犯ポスターの原画を27日、伊那市駅前交番に寄贈しました。

この日は、橋爪さんがアルプス中央信用金庫本店を訪れ、伊那市駅前交番にポスターの原画を贈りました。

来年の干支「亥」をモチーフにしたイラストが描かれていて、年末年始に合わせて防犯を呼び掛ける内容です。

橋爪さんは平成19年から毎年、この時期に合わせて防犯ポスターを寄贈していて、今回で干支12種類全てが揃いました。

また、アルプス中央信用金庫は、防犯活動に協力しようと平成27年から原画を複写して伊那警察署に届けています。

伊那警察署の駒村公孝署長は「心温まるポスターは地域の防犯に大きく貢献している。今後も安心安全の輪が広がっていってほしい」と話していました。

今回寄贈された原画は、12月から、いなっせに展示されます。

また、これまでに贈られた12枚のポスターは、12月3日からあるしん本店ロビーに展示されます。

1211/(水)