-

高遠町公民館 そば打ち講座

伊那市高遠町公民館は手作りのそばで年越しをしてもらおうと、高遠閣でそば打ち講座を12日、開きました。

そば打ち講座は、高遠町公民館の人気の講座で、今年は伊那市を中心に22人が参加しました。

高遠そば・そば打ち愛好会のメンバー6人が講師を務め、参加者が技術を学びました。

愛好会は、この講座を受講した人たちで集まるグループで、代表の倉澤成子さんが実演をしました。

倉澤さんは、「そばを伸ばす時は、厚さを一定にすることが大切です」とアドバイスをしていました。

高遠町公民館によりますとこれまでの受講者の中には高遠町内でそば店を開いた人が数人いるということです。

そば打ち講座は、来年の1月18日まであと2回を予定していて、最終日には修了証が贈られることになっています。

-

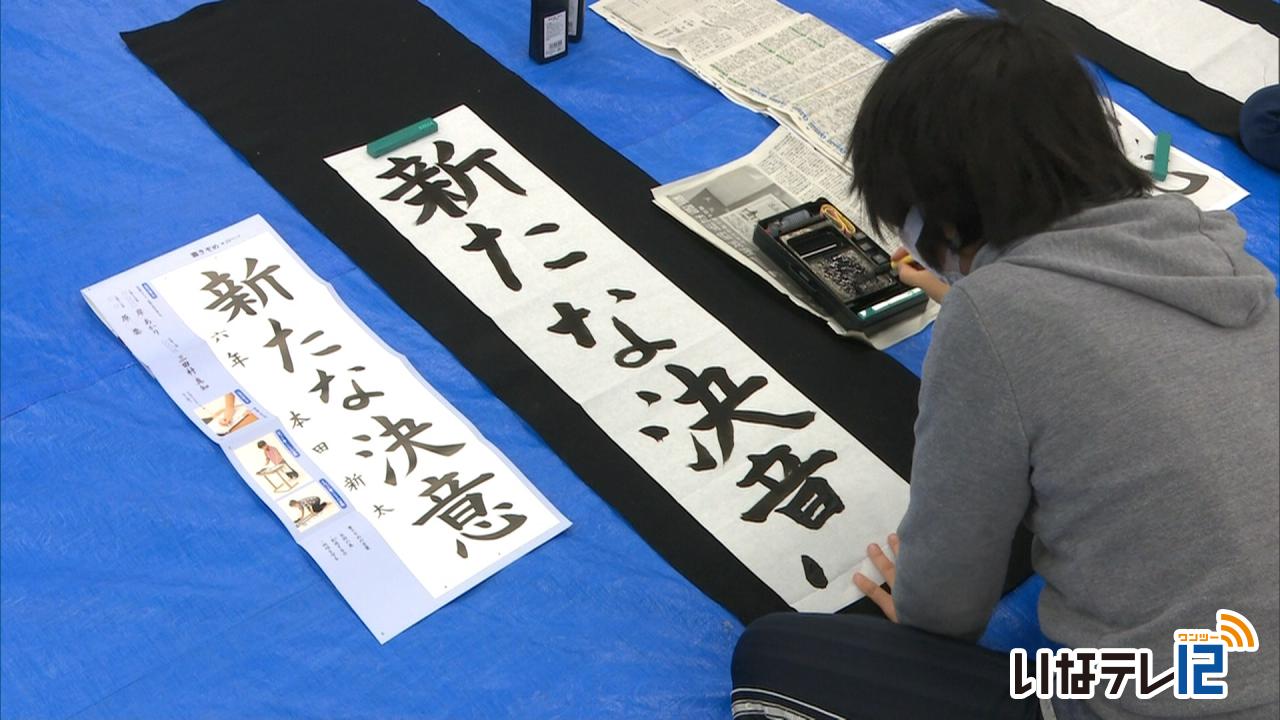

小学生対象の書き初め教室

小学生を対象とした一足早い恒例の子ども書き初め教室が伊那市のいなっせで22日、開かれました。

教室は、広いスペースでのびのびと書き初めをしてもらおうと毎年開かれています。

22日は、伊那市内の小学校3年生から6年生までおよそ50人が参加しました。

22日は、上伊那地域の指導者などでつくる書晋会のメンバー4人が子どもたちを指導しました。

書く文字は、「つよい心」や「生きる力」など、それぞれ学校で課題として出されたものです。

子どもたちは、太くどっしり書くことや文字のバランス、筆運びなどのアドバイスを受けていました。

書晋会代表の泉石心さんは「家でも正月に書き初めをしてもらいたい」と話していました。

-

大芝高原クリスマスキャンペーン

南箕輪村の大芝高原では、冬場の誘客につなげようとクリスマスキャンペーンが行われています。

味工房では、オリジナル商品のおもてなしプリンの空き瓶を活用したスノードームづくり体験が行われました。

空き瓶の中に、精製水やグリセリン、ラメ、ツリーの模型などを入れてふたをします。

体験には親子連れが参加し、思い思いの作品を作っていました。

大芝の湯では、グラスアート体験が行われ、タレントでおもてなしプリン大使の成美さんが講師を務めました。

線が膨らむペンを使ってイラストを描きます。

ロビーにはフォトスポットが設置されています。

写真を撮影し、写真共有アプリインスタグラムに投稿しその画面を大芝の湯のスタッフに見せると特典がもらえます。

大芝高原のクリスマスキャンペーンは冬場の誘客につなげようと企画されました。

大芝高原のクリスマスキャンペーンは25日までです。

-

冬至 ゆず湯でぽかぱか

1年で最も昼が短い冬至の22日、伊那市西箕輪の日帰り温泉施設みはらしの湯で、ゆず湯のサービスが行われました。

みはらしの湯では、冬至に入ると風邪をひかないといういわれから毎年露天風呂でゆず湯のサービスを行っています。

男女それぞれの露天風呂に静岡産のゆずが入れられ訪れた人たちは香りを楽しみながら湯につかっていました。

-

荒井区子どもクリスマス会

クリスマス前の3連休となった22日、各地でイベントが行われました。

伊那市荒井区のクリスマス会では子どもサンタが登場し児童にプレゼントを配りました。

荒井区子どもクリスマス会が伊那中学校で開かれ、小学6年生の児童4人がサンタクロースに扮して登場し、下級生にお菓子のプレゼントを配りました。

荒井区では、毎年6年生が中心となりクリスマス会を企画しています。

今年は2回の実行委員会を開いて、レクリエーションの内容などを考えたということです。

会ではほかにビンゴゲームなどが行われ、子どもたちが楽しんでいました。

主催する荒井区青少年育成会では、「子どもたちの縦のつながりを大切にするとともに、楽しいクリスマスの思い出を作ってほしい」と話していました。

-

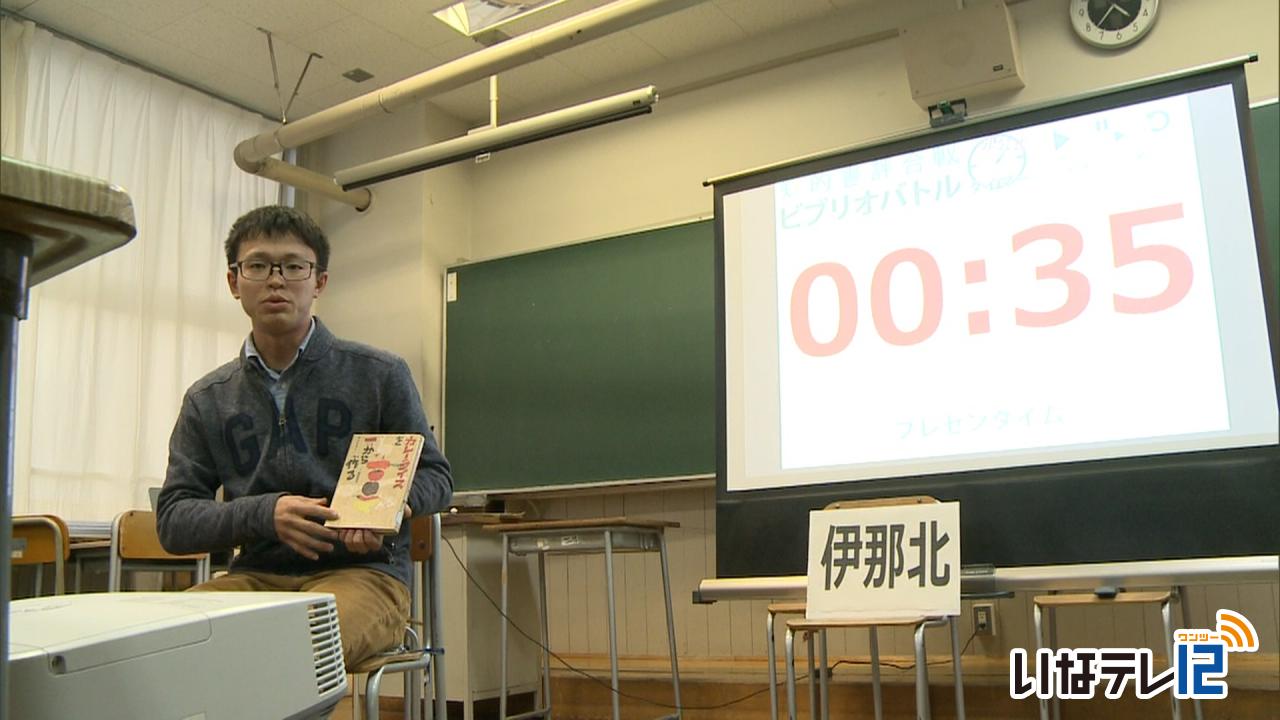

高校生が電脳ビブリオバトル

インターネットの遠隔会議システムを使って県内の高校生がおすすめの本を紹介しあう「電脳ビブリオバトル」が21日行われ、伊那北高校の生徒が紹介した本が最も読みたい「チャンプ本」に選ばれました。

ビブリオバトルは、おすすめの本を持ち寄り、5分の制限時間内にその魅力を紹介しあう「本の紹介ゲーム」で、一番読みたくなった本に投票して「チャンプ本」を決めます。

遠隔会議システムを使い県内16校が参加し、そのうちの5校が本を紹介しました。

伊那北高校の鈴木来人図書委員長は、ノンフィクションの「カレーライスを一から作る」という本を紹介しました。

5校が紹介を終えると、16校の参加した生徒が「一番読みたくなった本」に投票しました。

投票の結果、一番多くの票を獲得し、「カレーライスを一から作る」がチャンプ本となりました。

電脳ビブリオバトルは、県内の図書委員会有志が本を通して交流しようと行ったもので、今年で2回目です。

-

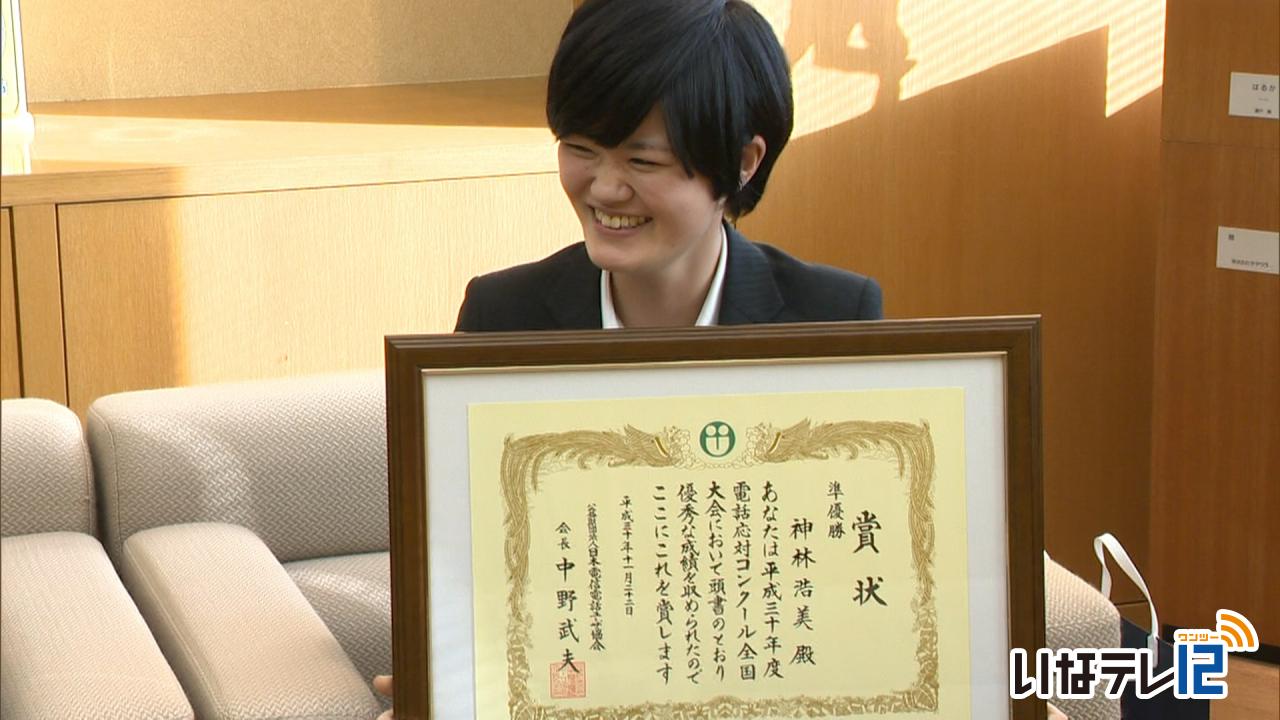

電話応対コンクール全国大会で準優勝

電話応対コンクール全国大会で準優勝した佐川急便伊那営業所の

神林浩美さんが21日伊那市役所を訪れ白鳥孝伊那市長に結果を

報告しました。

電話応対コンクールは日本電信電話ユーザ協会が開いているもので全国大会は先月22日に名古屋市で開かれました。

今回で57回を数え全国から1万903人が出場し地区大会で代表に選ばれた57人が出場しました。

神林さんは長野県代表として出場し準優勝となりました。

神林さんは「コンクールで培った技術を仕事で生かし後輩にも伝えていきたい。」と話していました。

-

青少年の健全育成に尽力

伊那少年警察補導員として青少年の健全育成に尽力した箕輪町の藤沢照穂さんが平成30年度長野県将来世代応援県民会議会長表彰を受賞しました。

伊那警察署で表彰伝達式が行われ駒村公孝署長から賞状が手渡されました。

藤沢さんは平成18年に伊那少年警察補導員となり街頭での補導活動に取り組んできました。

長年にわたり少年の非行防止に尽力し現在は伊那少年警察ボランティア協会会長を務めています。

藤沢さんは「地道な活動だが少年が非行に走るのを未然に防ぐことが大切だ」と話していました。

長野県将来世代応援県民会議は県と警察などが子どもたちの健全育成を目的に去年設立したもので県内で46人、伊那署管内では

藤沢さん1人が会長表彰を受賞しています。

-

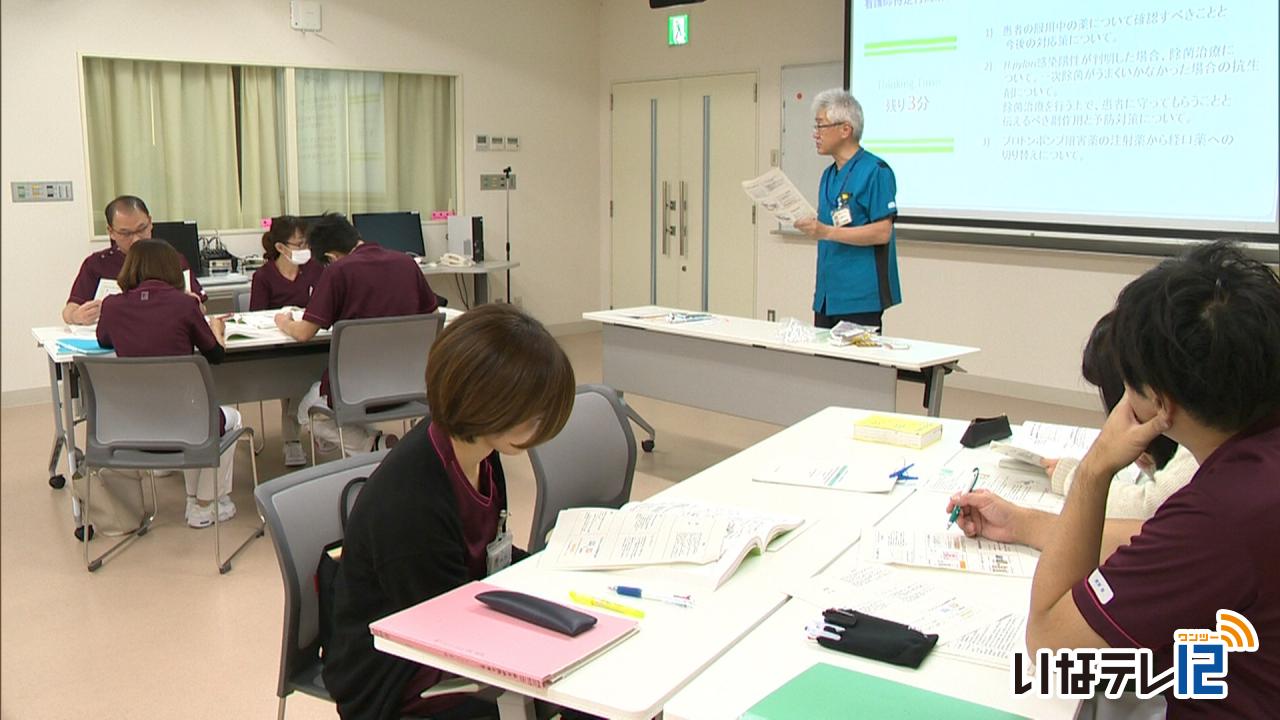

看護師の特定行為研修始まる

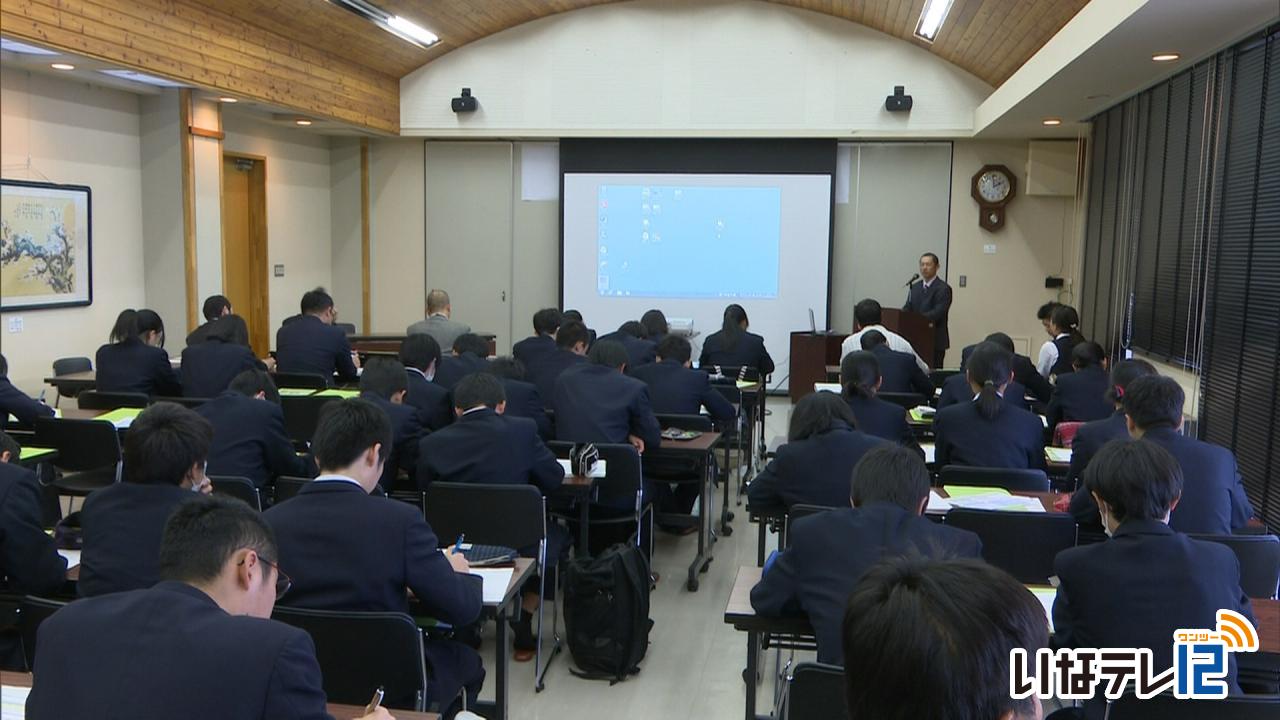

これまで医師の指示により看護師が行っていた診療に関する行為を独自の判断でできるようになるための特定行為研修が伊那市の伊那中央病院で始まりました。

研修には看護師7人が参加し患者が服用している薬について確認すべきことと対応策などについて学びました。

研修は8月に伊那中央病院が看護師の特定行為研修指定研修機関に指定されたことから行われたものです。

特定行為とは診療の補助のことで気道を確保するため咽にチューブを入れるものなどを38の行為があります。

これまでは医師の指示で行われていましたが研修を受けることで

医師の作成した手順書により看護師が独自で行うことができるものです。

伊那中央病院では在宅医療などを支えていくためにも高度で専門的な知識を持った看護師を養成していきたいとしています。 -

高校生が「わかな」でコンサート

箕輪町の箕輪進修高校の音楽同好会のメンバーは21日町内の介護老人保健施設「わかな」を訪れ歌声を披露しました。

21日は音楽同好会のメンバー8人がJ-POPや唱歌など7曲を披露しました。

これまで同好会は、校内の行事で歌を披露してきました。

メンバーの一人がこの施設でインターンシップを行った事が縁で、初めて学校以外の場所でコンサートを開きました。

音楽同好会では、これをきっかけに施設や病院などで歌を歌っていきたいとしています。

-

中高生が「亥」の大絵馬奉納

伊那市の伊那弥生ケ丘高校美術部と伊那中学校美術部の生徒が描いた来年の干支「亥」の大絵馬が21日、伊那市西町の春日神社に奉納されました。

大絵馬は縦90センチ、横180センチです。

絵馬をつくることで日本の歴史や習慣を学び、地域の氏神様の春日神社を身近に感じてもらおうと春日神社が近くの両校に依頼したものです。

伊那弥生ケ丘高校の絵馬には猪のほか富士山や日の出、松が描かれ書道部が書いた春風致和の文字には、みんなが幸せになれるようにとの願いが込められています。

伊那中学校の絵馬には猪が走る様子が描かれていて生徒たちの元気を届けたいという思いが込められています。

大絵馬は正面拝殿に飾られるということです。

-

来年の米生産目標決まる

2019年の上伊那で生産する米の生産目標数は2万8千500トンとなり、今年に比べて480トン増えました。

これは長野県内の需要量と目安値が乖離していた事から、見直しにより増えたものです。

21日は伊那市の伊那合同庁舎で農業再生協議会上伊那地方部総会が開かれ、米の生産目標を決めました。

上伊那の2019年の米の生産目標数は、今年より480トン多い2万8千500トンです。

今年と比べ1.7%増え、これに伴い各市町村も同じ割合で生産目標を増やしました。

市町村別では、伊那市が1万2千200トン、箕輪町が2千300トン、南箕輪村が1千500トンとなっています。

-

シーズン到来 初滑り楽しむ

伊那市西春近の伊那スキーリゾートが21日「オープン」し訪れた人達が久しぶりの雪の感触を楽しんでいました。

伊那スキーリゾートでは8日から降雪作業を始め、現在積雪30センチとなっています。

22日から本格的な営業を予定していて、21日はプレオープンを行としてリフト券無料で営業しました。

平日にも関わらず午前9時から40人余りが訪れスキーやスノーボードを楽しんでいました。

インタ 2人

現在はコースの一部およそ700メートルが滑走可能ですが、29日には1.2キロの全コースがオープンする予定です。

1日リフト券は3,800円で、高校生や大学生は学生証を提示すると学割価格の2,300円になります。

伊那スキーリゾートでは「暖冬により1週間遅れてのオープンとなりましたが、今後は寒い日が続いてくれると嬉しいです。」と話していました。

年末年始も休まず営業していて、今シーズの営業は来年3月24日までの予定です。

-

芋焼酎「伊那八峰」新酒楽しむ

遊休荒廃地で育てたサツマイモを使った上伊那8市町村の銘柄がそろう地域興しの芋焼酎「伊那八峰」の新酒の試飲会が20日伊那市のJA上伊那本所で開かれました。

今年は、各市町村で栽培された芋で作られた13種類の焼酎が出揃いました。

地域興しや遊休荒廃地対策として作られ今年で12年目です。

今年は上伊那全体で2.4ヘクタールの畑で作付けを行い、34トンあまりを収穫しました。

試飲会には生産者など70人ほどが参加し、今年出荷する新酒の味を確かめていました。

伊那八峰はAコープや酒販店などで販売されています。

-

「排水ひ管」に長年尽力で表彰

国土交通省天竜川上流河川事務所は、河川管理施設の「排水ひ管」を長年にわたり管理したとして、伊那市の平澤英敏さんと、久保村久さんに感謝状を、20日送りました。

この日は、駒ケ根市の天竜川上流河川事務所で表彰式が行われ、椎葉秀作所長から、感謝状が渡されました。

伊那市上新田の平澤英敏さんは、12年にわたり、新田排水ひ管の維持管理・操作を行ってきました。

下新田のひ管を12年にわたり管理してきた久保村久さんは式には欠席し、代理人が受け取りました。

こちらが、平澤さんが管理してきた狐島にある河川管理施設「排水ひ管」です。

大水の時にはゲートを開閉して、宅地に水が逆流しないように操作します。

そのほか、ひ管の点検、周辺の堆積土砂の除去、除草作業などを行ってきました。

椎葉所長は「出水時には迅速・かつ的確な行動が必要となる。長きにわたり従事していただいた」と感謝していました。

-

山紫ジュース・ジャム発売へ

伊那市と信州大学農学部が連携して栽培しているやまぶどうを使って初めて作られたジュースとジャムの販売が、21日から始まります。

こちらが、やまぶどうを使って作られたジュース「山紫果汁」と「山紫ジャム」です。

ポリフェノールが多く含まれている新品種「信大W-3」を使っています。

これまでワインのみの販売でしたが今年度新たな取り組みとして、ジュースとジャムが開発されました。

20日の市役所で開かれた定例記者会見でお披露目され、白鳥孝市長も味わっていました。

ジュースは、720ml入りが税別780円で、260本限定。

ジャムは、140g入りが税別480円で、224本限定となります。

みはらしファームのとれたて市場、アンサンブル伊那、高遠さくらホテルで21日から販売開始となります。

やまぶどうワイン「山紫プレミアム」も21日から販売されます。

720ml入りフルボトルが税込み4,000円で70本限定。

375ml入りが税込み2,300円で160本限定です。

市内の酒販店などで購入できます。 -

県議選 山崎さん出馬表明

来年4月7日に投票が行われる県議選上伊那郡区に南箕輪村南殿の山崎健志さんが出馬する事を20日正式に表明しました。

山崎さん出馬を決めた理由について「地域の為に働いてきた小林伸陽さんの議席をなんとしても守りぬき、安倍政権と対じし、消費税の増税を止め、医療・福祉の充実を目指し立候補する事を決意した」と話しました。

20日は箕輪町の小林伸陽事務所で共産党上伊那地区委員会が会見を開き県議選上伊那郡区に新人の山崎さんが公認候補として出馬すると発表しました。

山崎さんは「上伊那の医療・介護・福祉の充実を図る事」や「安倍政権との対じ」などを目指すとしています。

山崎さんは東京都出身の57歳で現在は上伊那医療生協の総務部長を務めています。

定数2の県議選上伊那郡区からは、このほかに現職の垣内基良さんが出馬の方向で検討しています。 -

伊那華シリーズに缶ジュース

JA上伊那のプライベートブランド「伊那華シリーズ」に、りんごジュースが加わります。

ジュースは、これまでJA上伊那のイメージキャラクターカミーちゃんが描かれたパッケージで販売されていましたが、缶のデザインを一新して21日から販売されます。

ジュースの中身は変わらず、新しいパッケージのものには、今年収穫した上伊那産のフジが使われています。

食品表示法の変更に合わせて、栄養成分の表示が義務付けられたことを受けて今回リニューアルとなりました。

JA上伊那では「年末年始で帰省する人も多いので手土産にしてもらいぜひ味わってほしい」と話していました。

伊那華のりんごジュースは、1缶税込み108円、6缶セットは648円となっています。

JA上伊那の直売所やファミリーマートJA店、A・コープなどで21日から販売されます。 -

こもれび山荘 荷揚げ

伊那市観光㈱が運営する山小屋、伊那市長谷の北沢峠こもれび山荘は、年末年始の営業に向けて食料品などの荷揚げを20日に行いました。

こもれび山荘では、年末年始に合わせて今月25日から来年1月6日まで、冬シーズンの営業を行います。

この日、食料品や雑貨などをヘリコプターで荷揚げしました。

12月20日現在、大晦日から元旦を中心におよそ300人の予約が入っているということです。

正月には、手作りのおせちを振る舞ったり鏡割りをするということです。

北沢峠こもれび山荘の年末年始の営業は、今月25日から来年1月6日までです。

料金は、素泊まり5,500円、寝具付き素泊まり6,000円、1泊2食付きが1万円です。

予約 080‐8760‐4367(こもれび山荘) -

サーチが市社協に介護予防機器 寄付

伊那市境に本社を置くパチンコホール経営の㈱サーチは、伊那市社会福祉協議会に介護予防機器などを贈りました。

20日は、サーチの川上 裕営業部長が伊那市福祉まちづくりセンターを訪れ、伊那市社会福祉協議会の伊藤隆会長と、障害就労支援事業所ゆめわーくの利用者に寄付する品を渡しました。

サーチが贈ったのは、4種類の介護予防機器27点と、石油ストーブ1台です。

サーチは、伊那市に2店、南箕輪村で1店のパチンコホールを経営しています。

客や従業員の協力を得て、1年間、アルミ缶を集めて得た収益金の一部で寄付を行っています。

サーチは市社協の要望に応じて様々な品物の寄付を行っていて今年で8年目です。

介護予防機器は、3つのデイサービスセンターで利用者の機能訓練に使い、石油ストーブはゆめわーくの作業スペースで使用します。

-

農業の魅力発見セミナー

農業分野の知識を広げ地域の魅力を再発見するセミナーが南箕輪村の上伊那農業高校で19日、開かれました。

19日は、上伊那農業高校の1年生から3年生の生徒40人が参加し現役農業者や移住定住者から話を聞きました。

19日は、4人が講師を務め、このうち伊那市西箕輪でアスパラガスやブロッコリーを栽培している泉澤幸雄さんは、農業を始めたきっかけについて話しました。

就農以前は、地元のスポーツ用品店に勤務していた泉澤さんは、父親が経営している、いちご園の手伝いをする中で農業に興味を持ったということです。

平成26年4月から農業に参入し、現在は主品目としているアスパラの栽培を始めました。

泉澤さんは「上伊那は関東圏や中京圏などに近く流通にすぐれ農産物の魅力を伝えるには適した土地だと思います。」また、「寒暖差を利用して味のある野菜をつくることができます」と話していました。

セミナーは、上伊那農業改良普及センター・伊那市・JA上伊那が開いたものです。

-

園児にいちごをプレゼント

伊那市西箕輪でイチゴの生産などをしている有限会社玄農舎伊那農場は19日、地元の保育園児に、一足早くいちご狩りのクリスマスプレゼントをしました。

玄農舎伊那農場代表の山口昭雄さんが、サンタクロースの衣装を着て子どもたちを出迎えました。

19日は、西箕輪保育園と西箕輪南部保育園の園児、およそ140人が訪れました。

地域の人たちに感謝しようと、今回初めて園児を招待しました。

玄農舎は、福岡県八女市に本社を置く株式会社アグリスのグループ会社です。

アグリスは、高い位置に棚を組むいちごの高設栽培システムの製造販売をしています。

玄農舎伊那農場は、栽培技術の向上を目的に試験圃場として平成27年6月に設立されました。

ハウス内では、恋姫と呼ばれる信州大学農学部が開発した品種を生産しています。

ここで生産したいちごは都心の百貨店の他、有名菓子店にも出荷しているということです。

酸味と甘みのバランスが良いのが特徴だということで園児たちは、赤く実ったいちごを摘み取って口に運んでいました。

玄農舎では今週末は、地域の高齢者を招待するということです。

-

蜜ろうの干支「亥」置物を贈る

伊那市御園の小松養蜂園は、来年の干支「亥」をモチーフにした蜜ろうの置物を19日障害者社会就労センターの利用者にプレゼントしました。

19日は小松養蜂園の小松実治さんが伊那市福祉まちづくりセンターを訪れ、蜜ろうで作った亥の置物を手渡しました。

伊那市社協の「ゆめわーく」で養蜂園の巣箱の組み立てを行っていることが縁で10年以上前から干支の置物をプレゼントしています。

置物は型に蜜ろうとクレヨンを溶かし入れ、冷やして固めてつくります。

今年はおよそ300個を作り、このうちの120個を伊那市社協の3つの施設に贈りました。

利用者は、「毎年楽しみにしています。家でかざりたい」などと話していました。

小松さんは「来年も、宜しくお願いします」と利用者に声をかけていました。

-

弥生ダンス部 全国大会へ

伊那弥生ケ丘高校のダンス部は、来年1月に東京都で開催されるダンスの全国大会「第10回全国高校ダンスドリル冬季大会」に甲信越地区代表として初めて出場します。

19日は同窓会の久保田裕子会長が学校を訪れ、ダンス部の上田陽菜部長を激励しました。

弥生のダンス部は、ヒップホップ部門に2年生15人が出場します。

大会で発表するダンスは、激しい振りつけを中心に、最後は女子高校生らしい明るく、笑顔になれる構成となっています。

練習は放課後、生徒玄関前で週6日行っていて、今は大会に向け、息の合った振付と、見ている人に伝わるダンスを目指しています。

久保田会長は「日ごろの練習の成果を発揮しがんばって下さい」と話していました。

駒瀬隆校長は「全国の舞台で弥生の名を広めて下さい」と話していました。

弥生ダンス部が出場する、第10回全国高校ダンスドリル冬季大会は来年1月18日と19日に東京都調布市の武蔵野の森総合プラザで開催されます。

-

ドローン物流 河川上空飛行へ協定

買い物弱者支援など地域課題の解決に向けて、3年後の実用化を目指すドローンを活用した物流事業で伊那市は、天竜川と三峰川の上空を飛行するための協定を、国・長野県と締結しました。

18日は市役所で調印式が行われました。

協定は、天竜川と三峰川の上空を飛行ルートとして物流事業を行うためのものです。

伊那市と河川を管理する天竜川上流河川事務所、三峰川総合開発工事事務所、天竜川ダム統合管理事務所、伊那建設事務所の5者が協定書に調印しました。 -

ソロプチミスト伊那 車椅子を寄贈

支援や寄付活動などを行う国際ソロプチミスト伊那は、車椅子2台を18日に伊那中央病院に寄贈しました。

この日は、山口町子会長ら3人が伊那中央病院を訪れ、川合博院長に車椅子を寄贈しました。

寄贈された車椅子は、通常サイズのものと、体格が大きめの人でも使うことができる大型のものの2台です。

国際ソロプチミスト伊那では、2014年から毎年この時期に、社会貢献の一環で病院に車椅子を寄贈していて、今年で5年目になります。

山口会長は「介護する人にも、使う方にも役立ててもらえればうれしいです」と話していました。

川合院長は「いつも大変重宝しています。大事に使わせていただきます」と話していました。 -

空き瓶使ったイルミネーション

南箕輪村の大芝高原味工房では、クリスマスを前に商品のプリンの空き瓶を使ったイルミネーションが行われています。

大芝の湯や味工房で販売している「おもてなしプリン」の空き瓶を活用したものです。

21日から25日まで大芝高原ではクリスマスキャンペーンが行われる予定で、イルミネーションもキャンペーン中楽しむことができます。 -

県議選 山崎氏出馬の意向

任期満了に伴い来年4月7日に投票が行われる県議選上伊那郡区に南箕輪村南殿の山崎健志さんが、共産党の新人として立候補する意向を固めました。

山崎さんは東京都出身の57歳です。

信州大学農学部を卒業後、南箕輪村役場職員を経て上伊那医療生協に入り、現在は総務部長を務めています。

新人の山崎さんは現職の小林伸陽さんが今回引退する事を受け、後継者として共産党から立候補するとしています。

20日に箕輪町内で会見を開き正式に出馬を表明します。

定数2の県議選上伊那郡区では、辰野町の現職・垣内基良さんが出馬する方向で検討しています。

-

計画策定に向けアンケート実施へ

南箕輪村は、来年度で終了する「子ども・子育て支援事業計画」の新たな計画策定に向けて、年度内にアンケート調査を実施します。

17日夜は村役場で子ども・子育て審議会が開かれ、保育・教育関係者や保護者など、委員10人が出席しました。

アンケートは、保護者の就業状況や子育ての環境、教育に関する要望などを聞くもので、村内の保育園・幼稚園・小学校に通う子ども、およそ2,000人の保護者を対象に2月頃実施する予定です。

このアンケートの結果を元に、来年度、1年間かけて審議会が計画を策定します。

宮下努会長は「子ども達が健全に育っていける環境づくりのために考えていきましょう」と話していました。 -

防犯ポスター 矢野さん知事賞

伊那市の東部中学校1年の矢野樹(いつき)さんが描いた防犯ポスターが、長野県防犯ポスターコンクールで最高賞の県知事賞を受賞しました。

17日は矢野さんが伊那警察署を訪れ、駒村公孝署長に受賞を報告しました。

矢野さんのポスターは「特殊詐欺」の被害防止を呼びかけるもので、特に色使いにこだわったということです。

矢野さんは「まさか選ばれると思っていなかったので本当にうれしい。高齢者の人たちが詐欺に騙されないようになればと思い描きました」と話していました。

防犯ポスターコンクールは県防犯協会連合会などが開いていて、今年は県内の小中学生からおよそ8,500点の応募がありました。

矢野さんの作品を含む、伊那警察署の審査を通過した23点の作品は、12月22日から来年の1月8日までベルシャイン伊那店で展示されることになっています。

1211/(水)