-

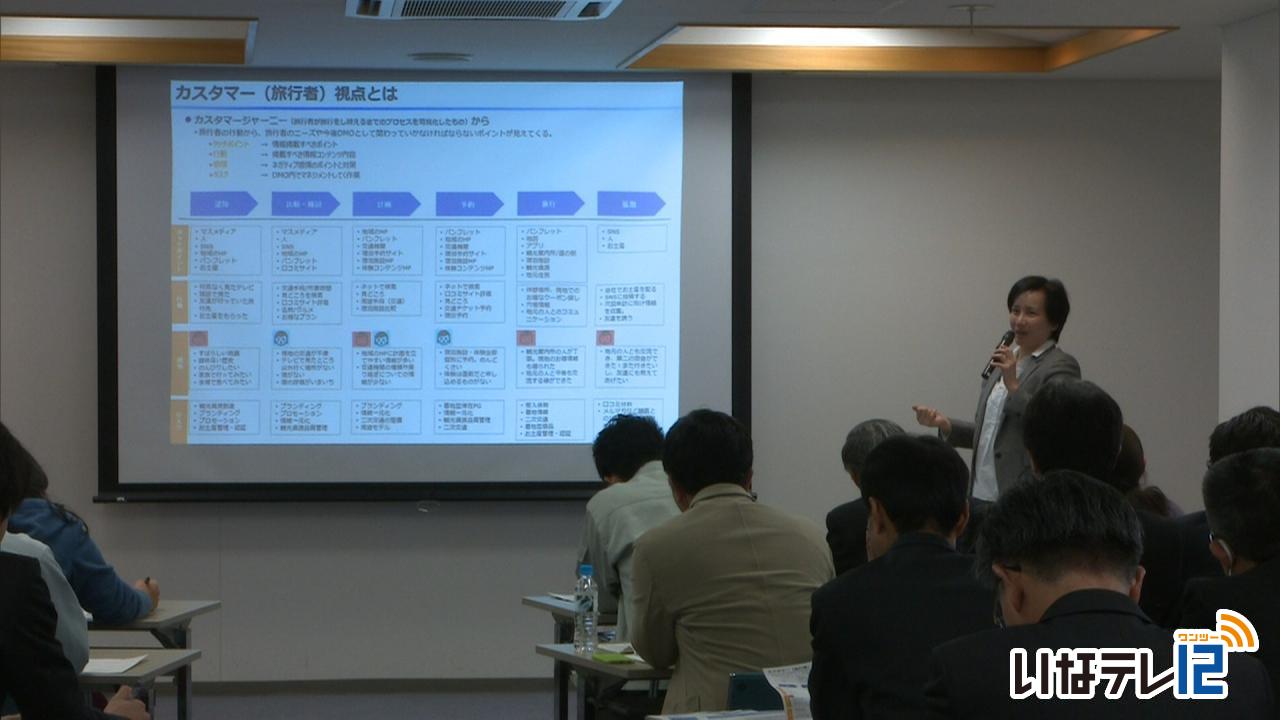

インバウンド誘客セミナー

10月1日に広域的な観光づくりを推進するために設立された一般社団法人長野伊那谷観光局は、重点事業の1つ「インバウンド誘客」に向けたセミナーを今日、伊那市のいなっせで開きました。

セミナーでは、マーケティングリサーチを行う東京都の株式会社アンド・ディの石田ゆき子さんが、外国人旅行客の現状やインバウンドの可能性について話をしました。

石田さんは「東京や大阪を訪れた海外からの旅行客は地方へ期待する人が多い。元々ある観光資源を活かして旅行客の期待にどう応えられるかが今後重要になってくる」と話していました。

石田さんによりますと、上伊那に宿泊した外国人の数は、2015年は延べ16,462人で、2014年に比べて17.3%増えているということです。

セミナーは、上伊那地域への観光客を増やすために共通の認識を持ってもらおうと開かれたもので、35人が参加しました。

セミナーは、12月中にあと2回開かれる予定です。 -

パステル画・手工芸展

伊那市のパステル画教室「楽画喜の会」の作品展と、箕輪町松島の小嶋若奈さん・優季さん親子の手工芸作品が並ぶ展示会が、南箕輪村の喫茶店で開かれています。

会場には、楽画喜の会のパステル画と、小嶋若奈さんのガラス工芸、娘の優季さんの石けんアートの作品が並んでいます。

パステル画教室「楽画喜の会」には上伊那と諏訪地域から12人の会員がいて、月に1回作品づくりに励んでいます。

会では「描く楽しさや喜びが伝わると嬉しい」と話していました。

小嶋若奈さんは、複数枚のガラスを重ね、電気炉で溶かしてつくる「ガラスフュージング」の作品を展示しています。

小嶋さんは「ガラス作品のまろやかさや美しさを感じてもらいたい」と話していました。

娘の優季さんは、石けんを溶かして型に流し込んでつくる「石けんアート」の作品を展示しています。

優季さんは「いろいろな形になる石けんアートの可能性を感じてもらいたい」と話していました。

この展示会は、30日(金)まで、南箕輪村のコーヒー&ギャラリーなごみの樹で開かれています。 -

メディア・旅行会社とコラボツアー

伊那市と、メディア・旅行会社がタイアップした移住体験ツアーが、27日に伊那市内で行われ、参加者が長谷中学校でラー油づくりを体験しました。

ツアーには、東京都を中心に関東地方から20人が参加しました。

参加者が長谷中の生徒と一緒に地元産の内藤とうがらしを使ったラー油づくりを体験しました。

今回企画されたのは、人と触れ合い、実際に体験する「移住体験型ツアー」です。

テレビ東京の旅番組「旅スルおつかれ様・ハーフタイムツアーズ」で10月に伊那市を紹介し、その番組を見て興味を持った人たちが、旅行会社クラブツーリズムの「伊那市移住体験ツアー」に参加するものです。

26日から2泊3日の予定で訪れていて、長谷中の他にも自動運転バスの乗車や、古民家再生住宅の見学など様々な体験をします。

参加者は「実際に体験することで楽しさや大変さがわかるのでとてもおもしろい」「とても人が温かい。山や川もとてもきれい」と話していました。

ツアーは伊那市が、地方創世プロジェクトを進めるテレビ東京やクラブツーリズムに依頼して実現したものです。

伊那市秘書広報課の池上政史さんは「メディアと連携することで名前を知ってもらい、旅行会社と連携することで一定の固定客に来てもらうことができる。まずは知ってもらうところからで、最終的には移住・定住につながることを期待している」と話していました。

伊那市では、今後も旅行会社とタイアップした体験型のツアーを企画して、「観光ブランディング」や「移住促進」を図っていきたいとしています。 -

来月2日『ドド御祭』に向け合同練習

3年ごとに1度、全国各地の太鼓グループが一堂に集まる祭り「ニッポンドド御祭」が、12月2日に伊那文化会館で開かれます。

23日は祭りに向けた合同練習が、伊那市西春近のまつり工房で行われました。

この日は、県内外から祭りに参加するおよそ200人が集まり、祭り当日、参加者全員で披露する「ええじゃないか」という曲を練習しました。

ニッポンドド御祭は、3年ごとに1度、全国各地の太鼓グループが一堂に集まり開かれる太鼓の祭典です。

西春近を拠点に太鼓の指導などを行う、まつり工房のメンバーが中心になって始めた祭りで、3年前の伊那での祭りにはおよそ500人の太鼓の打ち手が集まりました。

合同で10曲ほどを演奏する予定で、練習は東京や茨城でも行われたということです。

まつり工房代表の北原永さんは「本番一発で合わせる難しさはあるけれど、迫力のある太鼓をみなさんに楽しんでいただければうれしいです」と話していました。

ニッポンドド御祭は、12月2日に伊那文化会館で開かれます。

入場料は前売券が3,000円、当日券が3,500円となっています。

【問い合わせ】 まつり工房 78-6662 -

高遠町総合支所庁舎 仮移転

老朽化や耐震性に課題があるとして伊那市高遠町の高遠総合支所庁舎が、高遠町保健センターに26日から仮移転しました。

先週から職員が移転作業を行い、今日から保健センターでの業務となりました。

保健センターで行われていた健診については、高遠町文化センターと総合福祉センターやますそで実施するとしています。

26日から移転したことを知らずに庁舎を訪れる人の姿もありました。

総合支所庁舎は昭和41年に建設されました。

建設から50年以上が経過し耐震性が不足しています。

今年7月には地域協議会の委員や区長会などでつくる高遠町総合支所あり方研究委員会が発足し、建設に関する調査・研究も行われています。

庁舎の建設に向けた組織、進め方などについては改めて伊那市と協議を行う計画です。

当面の間、保健センターでの業務を行うことになっていて伊那市では「これからも変わらない市民サービスを行っていきたい」としています。

-

バスの車内に不審物 対応訓練

バスの車内に不審物が見つかったという想定の訓練が伊那市の伊那バスターミナルで26日、行われ、対応の手順を確認しました。

訓練には伊那警察署や県警本部機動隊、伊那バス株式会社の職員およそ40人が参加しました。

訓練はバスの車内に不審物が見つかったという想定で行われました。

高速バスが伊那バスターミナルに到着すると、乗客が不審物があると運転手に伝えました。

運転手は座席下に不審物があることを確認し会社に連絡していました。

その後、警察が現場に人が近づけないよう規制をし、車内の不審物をカメラで撮影しました。

長野県警本部機動隊が到着すると処理作業を行う専用の服を着た隊員が不審物をX線で撮影し中身を確認しました。

爆発物だということがわかり慎重に専用の機器を使って運搬車に取り付けられた筒に入れていました。

訓練は、不審物の発見時の初動対応の確認と対応能力の向上を図ろうと行われたものです。

県警本部機動隊では、「不審物を発見した際は、すみやかに通報し乗客や付近にいる人の安全確保に務めて欲しい」と話していました。

-

西春近北小 砂防施設見学

川や水の役割を学んでいる伊那市の西春近北小学校の5年生は、その授業の一環で前沢川砂防施設を26日見学しました。

26日は西春近北小の5年生26人が前沢川砂防施設を訪れ、伊那建設事務所の職員から話を聞きました。

前沢川砂防施設は、平成18年7月豪雨で中央道に土石流が流れ込み通行止めになったことから建設されました。

職員は砂防堰堤の模型を見せながら施設の役割を説明しました。

職員は、「砂防堰堤は土石流から下流の人たちを守ってくれますが、予測よりも大きい土石流が発生するかもしれません。大雨などで様子がおかしいと思ったときはすぐに避難をして下さい」と話していました。

-

高遠保育園 複合型施設へ

来年4月から新しい場所に移転する伊那市高遠町の高遠保育園の現在の建物について、伊那市は、子育て支援を軸とした複合型施設として活用する計画を26日示しました。

これは、26日開かれた伊那市議会全員協議会で報告されたものです。

高遠保育園は、来年4月の開園を目指し現在移転新築工事が行われています。

それに伴い、現在の保育園を一部改修し、子育て支援を軸とした複合型施設とする計画です。

施設は、「高遠子育て支援センター」「高遠小学童クラブ」「高齢者サロン」の3つの機能を設けます。

子育て支援センターは、今の美篶子育て支援センターの施設が老朽化していることから、機能を移転させるものです。

これに伴い、美篶子育て支援センターは来年7月に閉所となります。

また、子どもと高齢者サロンの利用者が触れ合える交流スペースを設けます。

今の園庭は駐車場として利用し、施設の開設は来年7月の予定です。

伊那市では、市議会12月定例会に設計委託費240万円を補正予算案として計上しています。

-

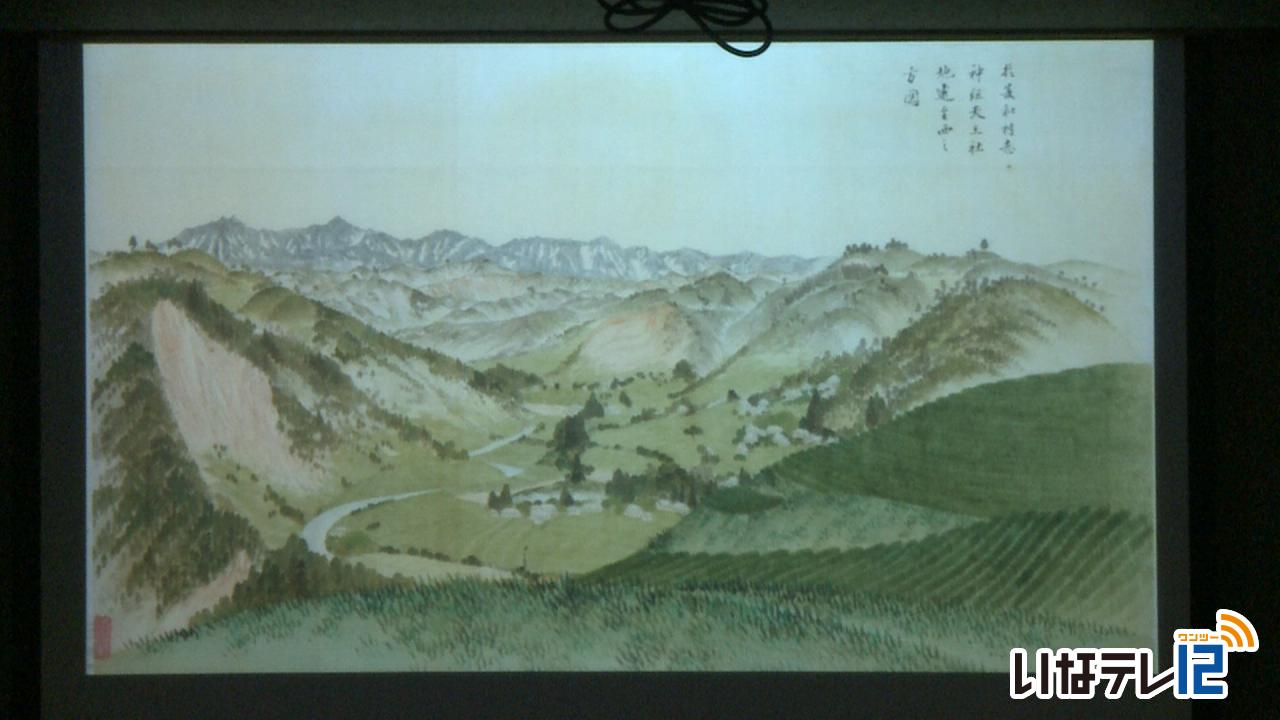

県立歴史館の出前講座

長野県立歴史館の職員が長野県の歴史について解説する出前講座が24日、箕輪町の郷土博物館で開かれました。

講座では、県立歴史館学芸員の林誠さんが「描かれた日本アルプス」と題して、江戸時代、松代藩の真田幸貫に仕えた絵師 青木雪卿を紹介しました。

1847年に長野県北部で大地震があり、その3年後、雪卿は幸貫の領内視察に同行し、地震の被害にあった日本アルプスを描いています。

林さんは、「江戸時代は地図のような描き方が主流でしたが、雪卿は見た景色をそのまま描いています。この時代にこういった絵は珍しく、当時の風景が分かる貴重なものです」と話していました。

県立歴史館の出前講座は、県内各地で歴史館の職員が県の歴史について解説するもので、箕輪町では今年で3年目です。

-

伊那市議会12月定例会 開会

伊那市議会12月定例会が26日開かれ、補正予算案など11議案が提出されました。

補正予算案は、台風21号、24号に対する災害復旧費として1億1,200万円、旧伊那消防署リノベーション工事の設計費として920万円など、4億9,600万円を追加するものです。

市議会12月定例会は、5日から一般質問、17日に委員長報告、採決が行われます。

-

伊那中央RC ソフトボール教室

伊那中央ロータリークラブは、中南信地区の子どもを対象にしたソフトボール教室を25日に箕輪町のながたドームで開きました。

教室には、小学生から高校生までのおよそ60人が参加しました。

ソフトボールの男子1部リーグデンソーの選手と、松本大学の女子ソフトボール部のメンバーが講師を務めました。

伊那中央ロータリークラブでは、これまでに地元のクラブにピッチングマシーンを贈るなどの支援を行っていて、教室の開催は初めてです。

参加者は、ピッチャー、キャッチャー、内野手、外野手の4つのグループに分かれ、それぞれ指導を受けました。

内野手のグループは、ゴロを捕る際の足の運び方などを学んでいました。

伊那中央ロータリークラブでは、「活動を知ってもらうと同時に、競技人口の拡大につなげていきたい」と話していました。 -

郡縦駅伝 箕輪町が優勝

市町村対抗の第66回上伊那郡縦断駅伝競走大会が、25日に開かれ箕輪町が2年連続16回目の優勝を果たしました。

午前8時30分、駒ヶ根市役所をスタートしました。

辰野町役場までの6区間38.1キロをタスキで繋ぎます。

市町村代表とオープン参加を含め全11チームが参加しました。

序盤から独走態勢の箕輪はそのまま伊那市役所で前半のゴールを迎えました。前半総合タイム2位は箕輪町と2分29秒差で飯島町、3位は2分44秒差で伊那市でした。

後半は伊那公民館前を一斉スタートしました。

5区、今年の県縦断駅伝で上伊那チームの主将を務めた駒ヶ根市の高梨良介さんが後続を引き離します。

辰野町役場に最初にゴールしたのは駒ヶ根市でした。

総合タイムの結果、1位は2時間11分57秒の箕輪町で2年連続16回目の優勝を果たしました。

2位は36秒差の2時間12分33秒で駒ヶ根市、3位は2時間13分10秒で伊那市でした。

南箕輪村は7位となっています。

なお、今回の大会で区間新記録は出ていません。

大会は上伊那陸上競技協会と上伊那ケーブルテレビ協議会が開いたもので今年で66回目になります。

-

伊那女声コーラス 演奏会

伊那女声コーラスの第22回演奏会が伊那市のいなっせで24日に開かれました。

今回の演奏会は「弦と声 ともにうたう」をテーマに開かれました。

第2ステージでは伊那北高校出身のチェロ奏者、飯島瀬里香さんの演奏に合わせて枕草子をもとに作られた合唱曲を披露しました。

伊那女声コーラスは昭和36年に発足しました。

現在は伊那市を中心に上伊那の40代から80代の約30人が活動しています。

女声コーラスでは「和やかな雰囲気の中、切磋琢磨しながら技術を磨き長く活動を続けていきたい」と話していました。

-

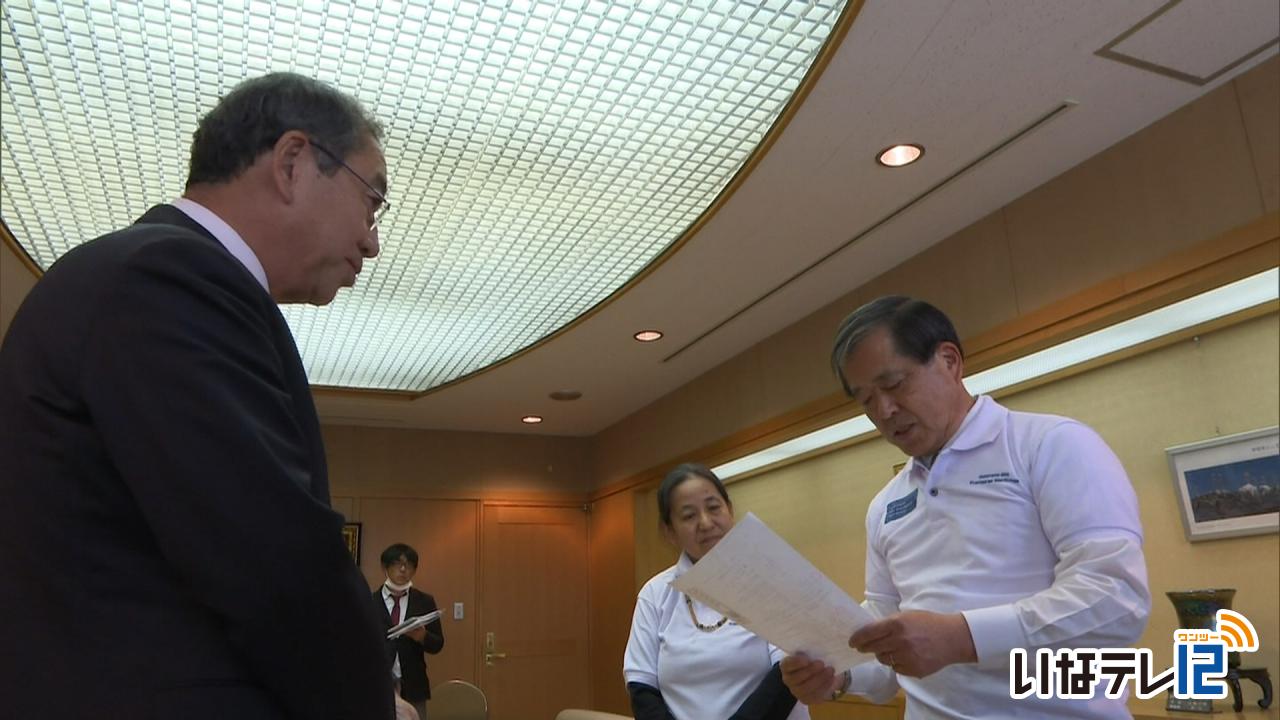

東ティモール 伊那市へメッセージ

東京オリンピック・パラリンピックで東ティモールのホストタウンとなった伊那市へ、初代大統領をつとめたシャナナ・グスマンさんから感謝のメッセージが届きました。

16日は、元東ティモール全権大使で、伊那市ふるさと大使の北原巌男さんと妻の芳子さんが市役所を訪れ白鳥孝市長にグスマンさんからのメッセージを伝えました。

北原さんは、9日に東ティモールでグスマンさんと会い、メッセージを伝えられたという事です。

白鳥市長は「大変光栄です。合宿も誘致したいです。」と話していました。また東ティモールのオリンピック委員会の関係者が来日した際には「時間が合えば、是非会いたいです」と話していました。

北原さんは「オリンピック・パラリンピックを機会に、さらに交流が進んでほしい」と話していました。

-

豊島区の学生が観光WS

東京都豊島区の大学生が、若者の視点で観光プランを提案するワークショップが24日と25日の2日間、箕輪町内で行われています。

ワークショップには、箕輪町と防災協定を結んでいる東京都豊島区にある立教大学と大正大学から9人の学生が参加しました。

ワークショップ一日目の今日は、4つのグループに分かれて町内を自転車で周り、観光資源になりそうな場所を探しました。

町の西側を調査するグループは、下古田公民館を拠点に、下古田展望台などを見て回りました。

学生たちは、観光資源になりそうなものや風景を見つけると写真に収めていました。

下古田グラウンドに到着した学生たちは、この場所を使ったイベントについてアイデアを出しあっていました。

このワークショップは、若者の視点で都市部からの誘客につながる観光資源を掘り起こそうと町が初めて行いました。

産業支援センターみのわでは、学生から送られた写真を印刷していました。

25日は今日撮影した写真を使って観光プランを企画し、町観光協会や豊島区の関係者などにプレゼンテーションを行います。

審査で2つのプランが選ばれ、今後町のHPで公開されます。

-

野のもの 献上記念でアワランチ

伊那市長谷非持の雑穀レストラン野のものは、皇居で行われた新嘗祭にアワを献上したことを記念して同じ畑で栽培したアワを使ったランチメニューの提供を期間限定で始めました。

すりつぶしたりせずに炊いたアワを使って食感を残しています。

アワと豆腐のハンバーグ、白ネギとキノコのアワとじ、カブのアワチリソース和え、カボチャとアワのポタージュスープ、アワご飯がセットで1,200円のランチプレートです。

代表の吉田洋介さんと伊那市の地域おこし協力隊、牛山沙織さんは、先月22日に皇居を訪れ野のもので栽培したアワ5合分を献上しました。

天皇陛下からは「天候不順の中苦労されて作ったアワを責任を持って使わせて頂きます」とのお言葉を頂いたという事です。

レストランの中にはその時に使用した奉納箱が展示されています。

アワを使ったランチの提供はきのう皇居で行われた新嘗祭に合わせて始めたものです。

アワを使ったランチの提供は伊那市長谷の道の駅・南アルプスむら長谷にある雑穀レストラン野のもので28日まで行われています。

-

仁愛病院の新しい本館が完成

建設が進められていた、伊那市西町の仁愛病院の新しい本館が完成し、23日に竣工式が行われました。

12月から供用開始となります。

この日はテープカットなどで完成を祝いました。

新たに完成した本館は、鉄筋コンクリート造り4階建てで、延床面積は4,000㎡、総事業費はおよそ20億円となっています。

病床数は、既存の病棟も含めると、一般病床が73床、療養病床が94床、介護病床が30床の合計197床となります。

4階には新たに健康診断に特化した健診センターがつくられました。

健診センターの横には、泊まりで人間ドッグを受けることができる部屋が2室作られています。

また、1階にはカフェスペースも設けられました。

小松大介院長は「地域の健康づくりにも力を入れていきたいという想いで健診センターを新設した。気軽に寄ってもらいたいです」と話していました。

新しい本館は、耐震強化や消防法の改正に伴うスプリンクラー設置義務化に対応するために建設され、古い病棟は一部を残して取り壊し、今後駐車場になる計画です。

来月1日から供用開始となる予定で、3日から外来の受付も始まります。 -

リオ五輪銅荒井さん 子どもに運動指導

2016年のリオデジャネイロオリンピックの50キロ競歩で銅メダル、去年の世界陸上では銀メダルを獲得した、荒井広宙さんの体力づくり教室が、箕輪町のながたドームで23日に開かれました。

体を動かす楽しさを知ってもらおうと、町教育委員会が開いたもので、小中学生を中心におよそ130人が参加しました。

指導にあたった荒井さんは、小布施町出身の30歳で、2016年のリオ五輪50キロ競歩で銅メダル、2017年の世界陸上ロンドン大会50キロ競歩で銀メダルを獲得しています。

高校時代に荒井さんを指導していた教諭の荻原信幸さんが箕輪町出身だったことが縁で、今回講師を務めました。

荒井さんは、子ども達と一緒に体を動かしながら、実際にトレーニング前後に行っているストレッチなどを教えていました。

荒井さんは「子どもたちに体を動かすことを好きになってもらいたいのもあるけれど、自分の好きなことを見つけてそれに取り組んでもらいたいです」と話していました。

ある児童は「実際に見たら脚が細くてびっくりした。教わった走り方を練習でやってみたい」と話していました。 -

上伊那から脱原発訴え300回

上伊那地域から脱原発を訴える「さよなら原発上伊那の会」が、2013年から始めたいな金行動が、23日の夜で300回を迎えました。

この日は、およそ20人が集まり、歩行者や通り過ぎる車に脱原発を訴えました。

さよなら原発上伊那の会は、福島第一原発事故をきっかけに、上伊那医療生協まちづくり委員会の組合員を中心に結成されました。

「原発事故を忘れてはいけない」と、2013年3月1日から毎週金曜日の夜、脱原発を訴える「いな金行動」を行っていて、23日で300回目を迎えました。

1度も休まず参加しているという男性は「報道も少なくなり原発事故が忘れられてきている。私たちが訴え続けることで、原発事故の記憶が少しでも失われないようになればと思う」と話していました。 -

収穫したリンゴで焼き菓子づくり

地元のりんごを使ったお菓子づくり体験が、伊那市西箕輪のみはらしファーム内にある体験施設やってみらっしで23日に行われました。

午前・午後の2回行われ、午後の部には親子連れなど12組32人が参加しました。

菓子庵石川の石川信頼社長の指導で、自分たちで収穫したりんごを使って焼き菓子のフィナンシェづくりに挑戦しました。

りんごをすりおろして煮詰め、ジャムにします。

スポンジが焼きあがるとその上に作ったジャムを乗せて味わいました。

教室は、伊那市・JA上伊那・伊那商工会議所の若手職員らでつくる「イ~ナちゃん応援隊」が取り組む、地域ならではのスイーツづくりプロジェクトの一環で開かれたものです。

応援隊では、今回作ったフィナンシェを伊那市の新たなお土産として、来年春に菓子庵石川で販売する計画です。 -

シクラメン 出荷最盛期

伊那市東春近のきのくにや花園では、冬を代表する花「シクラメン」の出荷が最盛期を迎えています。

きのくにや花園では、5種類およそ8,000鉢のシクラメンを栽培しています。

花びらが波を打つような形のビクトリアと、花びらの周りが白く縁取りされたファンタジアを中心に、小ぶりのものが並びます。

きのくにや花園では、10月から出荷が始まり、11月中旬から最盛期を迎えています。

今年は夏に気温の高い日が続き花の生育が心配されましたが、ハウスの中の暑さを調整するなどの対策を行い、影響はなかったということです。

きのくにや花園では、30年ほど前に、花が小ぶりの「マイクロミニシクラメン」を独自に開発しました。

現在は栽培する数も少なくなりましたが、要望がある人に向けて数量限定で販売しているということです。(※すでに注文は終了しています)

きのくにや花園のシクラメンは、伊那市ますみヶ丘の産直市場グリーンファームで販売されていて、1鉢300円から600円で購入できます。

水やりなどの手入れを定期的に行えば、花は5月頃まで楽しめるということです。 -

まっくんバス利用者6%増

南箕輪村公共交通会議が22日に役場で開かれ、村内巡回バスまっくんバスの今年度の運行状況などが報告されました。

今年度のまっくんバスの利用者数は、10月末現在7,921人、月平均1,132人で、昨年度の同じ時期と比べて6%増となっています。

また1便あたりの乗車人数は3人でした。

8月17日に実施した、まっくんバス無料乗り放題デーでは、昨年度の2倍以上の96人が利用したということです。

村では「無料乗り放題デーを実施した効果は若干あり、利用者は堅調に増えている」としています。

伊那市・箕輪町・南箕輪村を結ぶ伊那地域定住自立圏運行バスの今年度の利用者数は、9月末現在9,749人で、昨年度の同じ時期と比べて2,368人増えています。 -

ステンレス・焦がし絵展

伊那市御園の小坂洋一さんのステンレスアートと、箕輪町松島の中村雄三さんの焦がし絵の作品が並ぶ「ふたり展」が、伊那市の伊那図書館できょうから始まりました。

会場には、ステンレスの作品20点と焦がし絵20点が並んでいます。

小坂さんは、50年間ステンレスの部品などを製造する仕事をし、10年程前に中学校時代の同級生から作品づくりを提案されたことがきっかけで作り始めたということです。

中村さんは、先端が金属になっていて熱を発する「電熱ペン」を使って木の板を焦がす技法「焦がし絵」を制作しています。

小坂さんと中村さんのふたり展は、25日(日)まで、伊那図書館で開かれています。 -

伊那市総合計画 答申案まとまる

伊那市の来年度から10年間の施策の方向性を示す第2次伊那市総合計画について検討する審議会の最終回が、22日、伊那市役所で開かれ、答申案をまとめました。

28人の委員で構成する審議会は、今年5月から10回にわたり、審議を行ってきました。

第2次伊那市総合計画は、来年度から10年間の伊那市の施策の方向性を示す基本構想と、5年間の前期基本計画から構成されます。

基本計画は6章からなり、協働のまちづくり、自然や環境、子育て・保健・福祉、産業振興などについて施策の大綱を示しています。

計画は「循環」をキーワードに、エネルギーや人の流れなどの事象が、よいサイクルで未来につながっていくことを目標としています。

委員は「計画が市民に理解され、実践されることが大切だ」「伊那市が国や県の施策を先取りして政策を展開していくことに期待したい」などと話していました。

審議会は、来月12日に、伊那市長に審議結果を答申する予定で、伊那市では答申内容をふまえて今年度中の策定を目指します。

なお、第2次総合計画は、170ページほどの冊子にまとめる予定です。

-

日本発条 伊那市西箕輪に新工場竣工

神奈川県横浜市に本社を置くばね製造業、日本発条株式会社は、伊那市西箕輪に精密ばね製品の新工場を建設し、22日竣工式を迎えました。

今日は茅本隆司社長や、伊那市の白鳥孝市長が出席して竣工式が行われ、テープカットで工場の完成を祝いました。

新工場は伊那市西箕輪の伊那インター工業団地内に建設されました。

この日は、内覧会が開かれ関係者が視察しました。

鉄骨造の2階建で、延べ床面積は約7000平方メートル、事業費は66億円です。

関連会社のニッパツフレックスの工場の隣に建設されました。

自動車向けのトランスミッション用のスプリングなどの精密ばねを製造している宮田村の工場の生産能力を増強するために、伊那市西箕輪に新工場が建設されました。生産能力は年間5,800万本です。

新工場の建設に伴い、新規に50人ほどを雇用する計画です。

日本発条は、ばねで世界トップクラスのシェアを占めています。

新しい工場の操業は来年6月を予定しています。

-

箕輪町の小原さんカリンを収穫

箕輪町木下の果樹農家、小原金安さんの畑でジュース用のカリンの収穫が21日に行われました。

小原さんの5アールの果樹園には約40本のカリンの木が植えられています。

今年は、数は例年より2割ほど少ないものの、ひとつひとつの実は大きく実ったという事です。

春先に枝を間引いて太陽の光を当てるための剪定を行い、5月に花が咲いたら病気や害虫を防ぐ袋掛けをし、10月から11月にかけて収穫の時期を迎えます。

2、3回霜にあたると実がしまり香りが増すという事で、ここ数日の冷え込みで、ようやく収穫に適した実になったということです。

カリンは下伊那の加工施設に持ち込みます。皮ごとミキサーにかけて2か月ほど発酵させた後、来年春にジュースとして販売されるという事です。

-

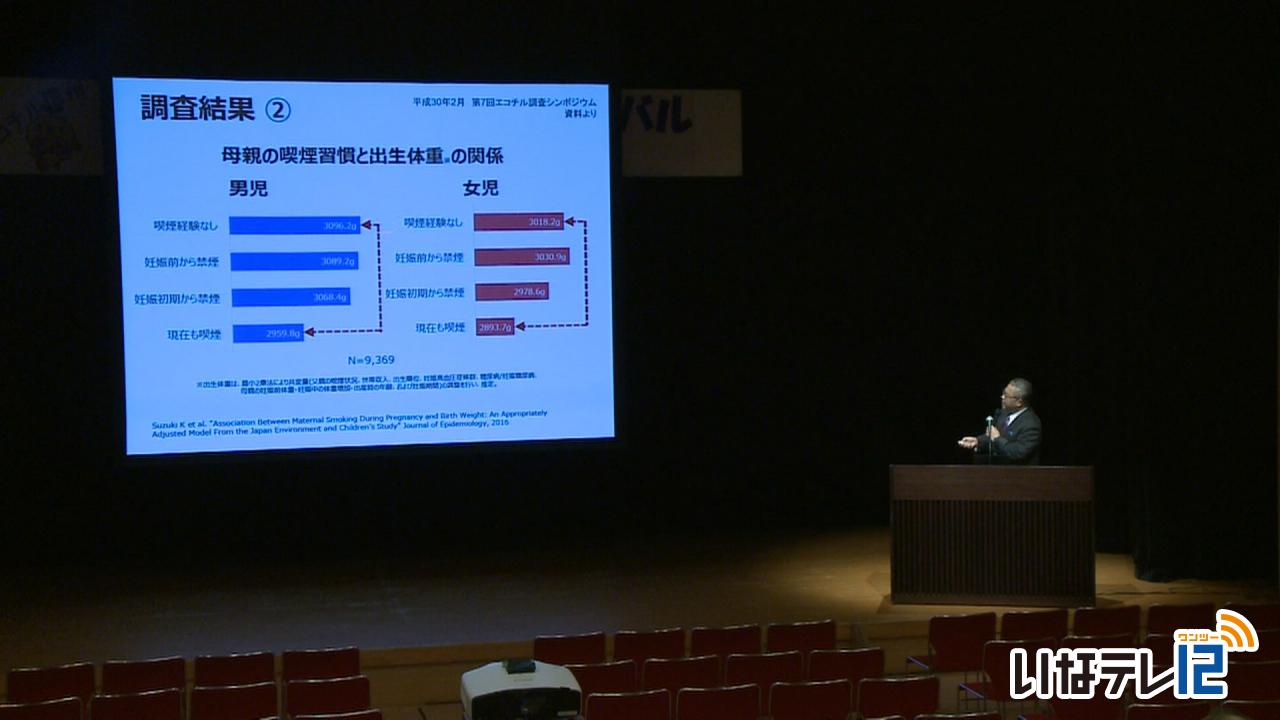

エコチル 進捗を報告

環境省が進めている「子どもの健康と環境に関する全国調査」エコチル調査の進捗状況などを報告する秋のエコチルフェスティバルが11日伊那市のいなっせで開かれました。

フェスティバルは信州大学医学部がエコチル信州の調査をスタートさせた2011年から毎年開かれています。

11日は、エコチル信州の責任者で信州大学医学部の野見山哲生教授が進捗を報告しました。

野見山教授は、「妊娠初期にタバコを吸った人の子どもは、吸わない人の子どもと比べ、生まれた時の体重は少ないが成長するにつれ肥満になる傾向がある」と話していました。

エコチル調査は、13年間にわたり健康状態や生活習慣、生活環境を調べる国家プロジェクトです。

長野県は上伊那地域が対象でおよそ2,700組の親子が参加しています。

来年度から4年間は8歳児を対象に体格や発達などを評価する学童期調査が行われる予定です。

-

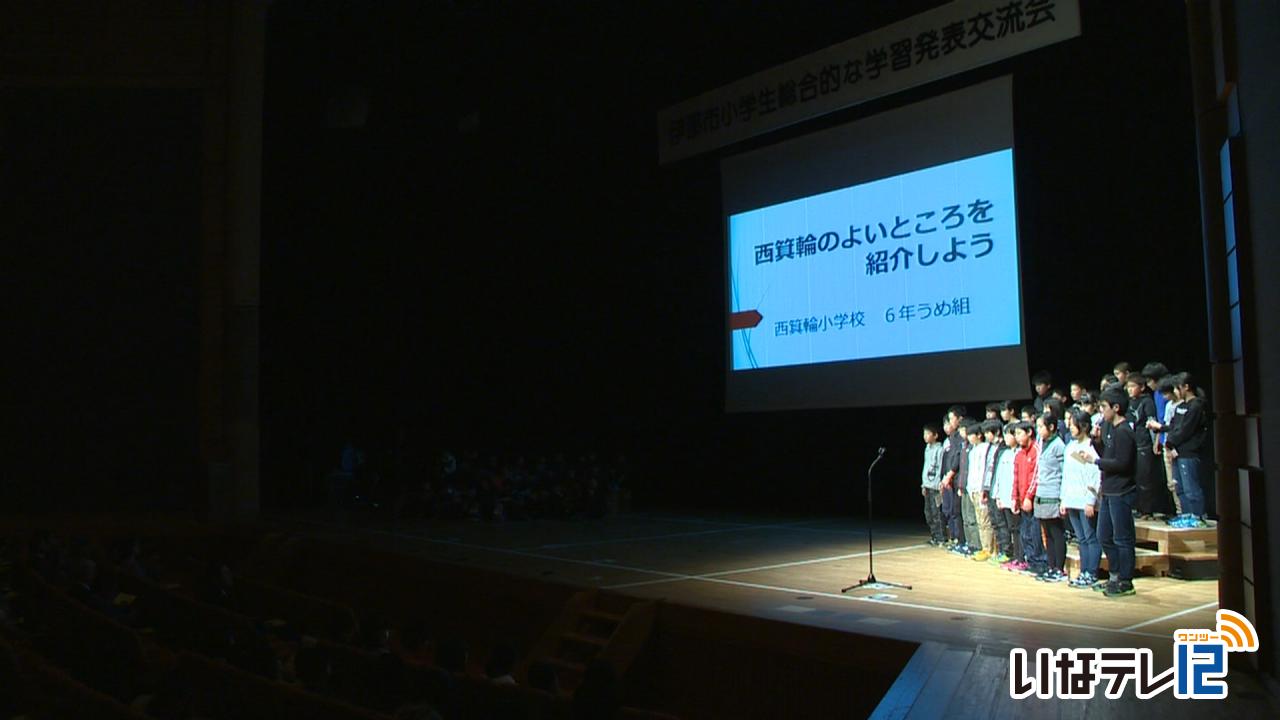

小学校の児童が総合学習成果を発表

伊那市内すべての小学校が一堂に会し、総合的な学習の成果を発表する学習発表交流会が伊那文化会館で21日、開かれました。

21日は、市内の15の小学校の6年生が、日ごろ学習してきた活動の成果を発表しました。

西春近南小学校は、保育園や酪農家での職場体験学習について発表しました。

働くことについて児童は、「感謝の言葉や笑顔をもらえるのでやりがいを感じることができる」「人の命を預かったり人を育てたりすることは責任が重いと感じた」などと発表しました。

西箕輪小学校の児童は、西箕輪の名所や観光施設などについて学習しました。

児童たちは「今後も調査を続け3学期にはパンフレットにしてまとめたい」と発表していました。

交流会は、伊那市教育委員会が平成25年度から開いていて今年で6年目となります。

この模様は、来年1月にご覧のチャンネルで放送します。

-

高遠城址公園で桜の冬支度

21日の伊那地域の最低気温は氷点下1.8度まで下がり今季一番の冷え込みとなりました。

伊那市高遠町の高遠城址公園では、本格的な雪の到来を前に桜の冬支度が始まっています。

高遠城址公園では、毎年秋のイベントが終わった11月の中旬から来年の花見シーズンに向け作業を行っています。

21日は、高遠城址公園などの桜を管理する桜守が高所作業車を使って作業をしていました。

高所作業車に乗って作業するのは西村一樹さんです。

桜守になって今年で14年目です。

この時期の作業は、普段手が入らない高い場所の枯れ枝を払ったり伸びすぎた枝を剪定していきます。

来年の春、見事な桜を咲かせるために欠かせない作業だということです。

今年は、全国的に桜の開花が早く高遠城址公園でも過去最速の4月1日に開花宣言が行われ4月5日に満開となりました。

高遠城址公園には、小ぶりで赤みが強いタカトオコヒガンザクラという固有種1500本が植えられています。

すべての木を確認しながら作業を行う予定で、今後は雪の重みで折れないよう枝に支柱を立てていくということです。

高所作業車を使った作業は、来月中旬まで行われることになっています。

-

えびす講 宝投げ

商売繁盛や五穀豊穣を願う えびす講祭が伊那市西町の恵比寿神社で17日に行われました。

えびす講祭は、神社ができた大正時代から商売繁盛や五穀豊穣を願い毎年行われています。

昔は11月19日に行われていましたが、現在は19日に近い土曜日に行っています。

午後4時には宝投げが行われ多くの地域住民で賑わいました。

地元の商店街で使える買い物券や食事券、野菜や果物などが当たる引換券が、餅と一緒に投げられました。

主催したルネッサンス西町の会では「住民同士顔を合わせて団結を深める機会にもなっている。今年1年無事に過ごせた事に感謝したい」と話していました。

1211/(水)